PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

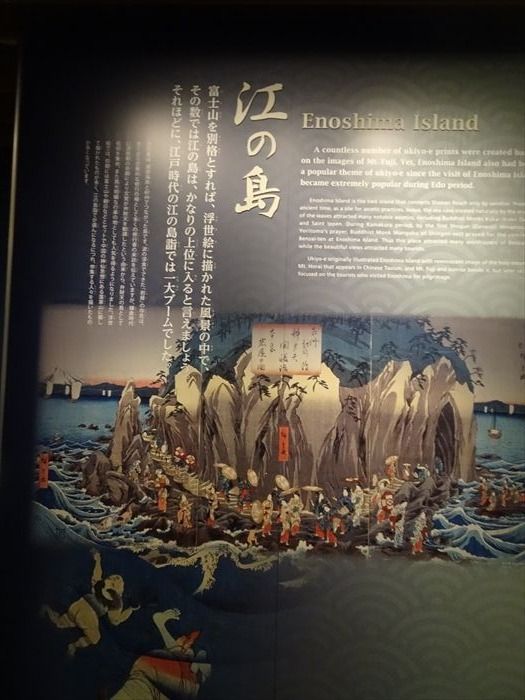

次に『江の島』コーナーへ。

「富士山を別格とすれば、浮世絵に描かれた風景の中で、その数では江の島は、かなりの

上位に入ると言えましょう。それほどに、江戸時代の江の島詣では一大ブームでした。」

『歌川広重 初代 相州江乃嶋辨才天開帳詣本宮岩屋の図』

江の島を岩屋側から描いた作品。画面左の岩場や参道に角木瓜(もっこう)の日傘の

常磐津(ときわづ)節、中央の三本杵は江戸長唄(ながうた)の杵屋(きねや)、菱に三つ柏は

清元(きよもと)節、桜草の宮本節も右の平な俎板岩(まないたいわ)の上で緋毛氈(ひもうせん)を

広げ酒肴を楽しんでいます。その傍では釣りをする清元節の女性たちもいます。

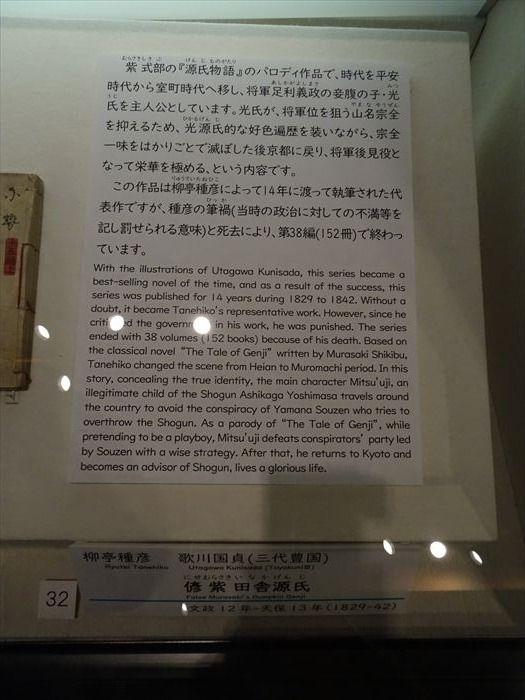

『柳亭種彦 歌川国貞(三代 豊国) 偽紫田舎源氏』

紫式部の『源氏物語』のパロディー作品で、時代を平安時代から室町時代へ移し、

将軍足利義政の妾腹の子・光氏を主人公としています。光氏が、将軍位を狙う山名宗全を

抑えるため、光源氏的な紅色遍歴を装いながら、宗全一味をはかりごとで、滅ぼした後

京都に戻り、将軍後見役となって栄華を極める、と言う内容です。

この作品は柳亭種彦によって14年に渡って執筆された代表作ですが、種彦筆禍(当時の

政治に対しての不満感を記し罰せられる意味)と死去により、第38篇(152冊)で

終わっています。」

語り手は、江戸日本橋・式部小路の女・お藤で、鉄砲洲の人丸神社に参詣し、石屋の二階に

仮住まいして筆を取った、という設定。

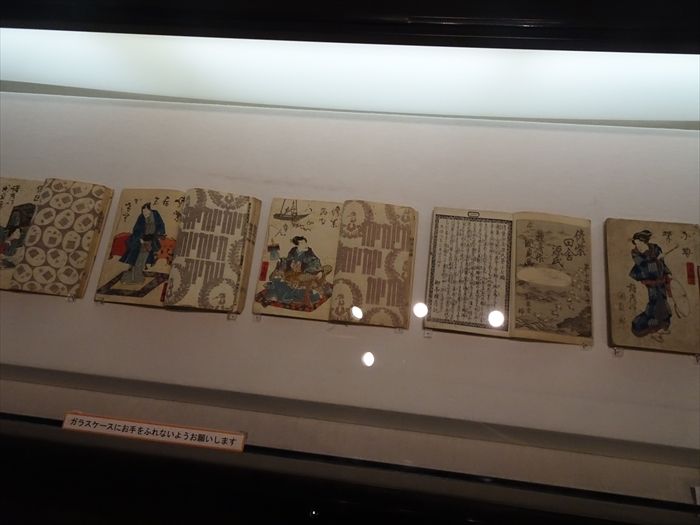

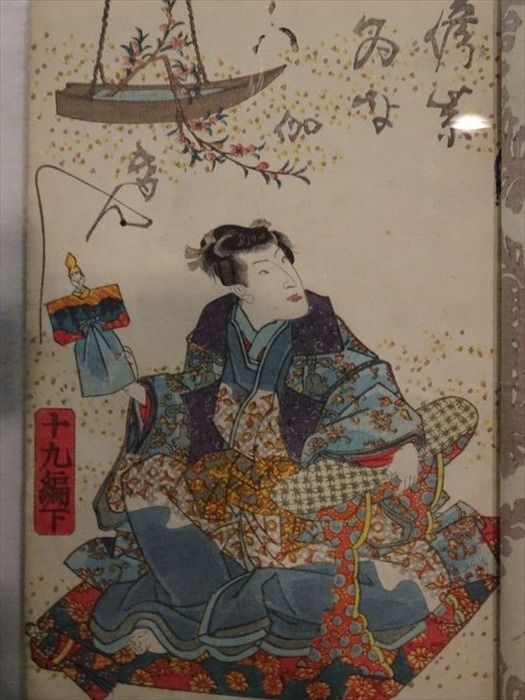

天保7年(1836)に刊行された木版オリジナル和本『偽紫田舎源氏』19編下。

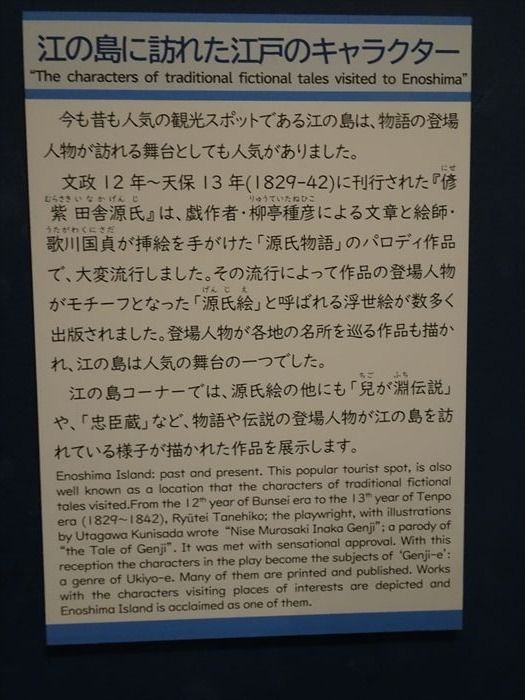

『江の島に訪れた江戸のキャラクター』

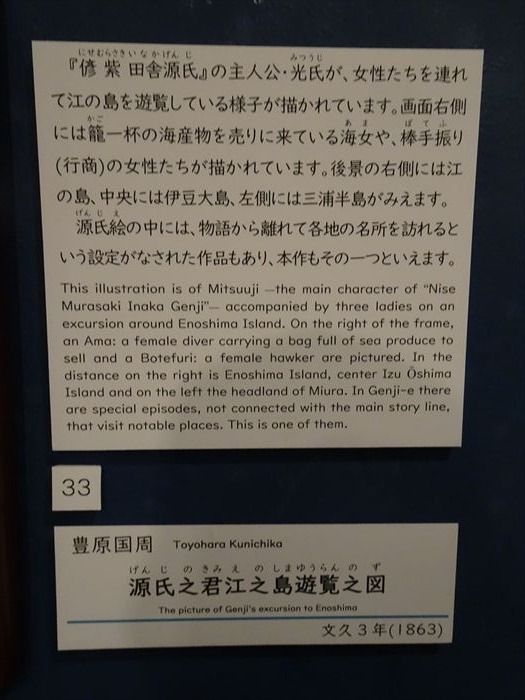

『豊原国周 源氏之君江之島遊覧之図』

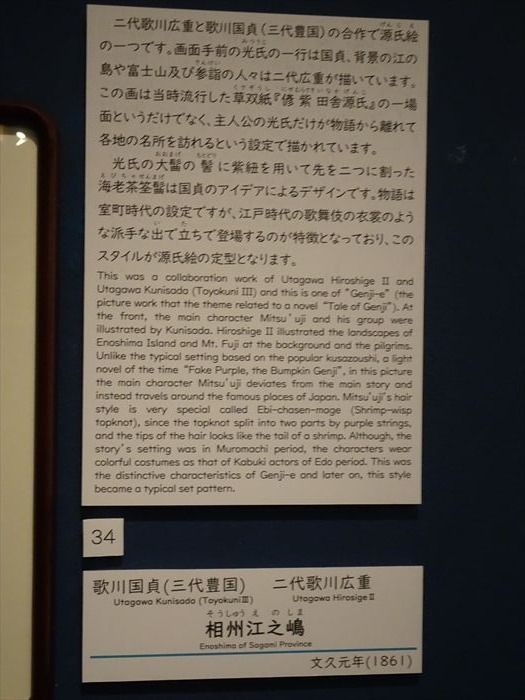

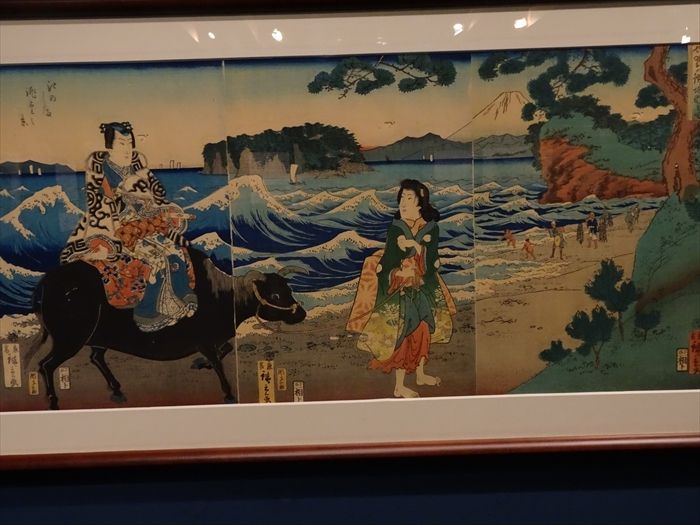

『歌川国貞(三代豊国) 二代歌川広重 相州江之嶋』

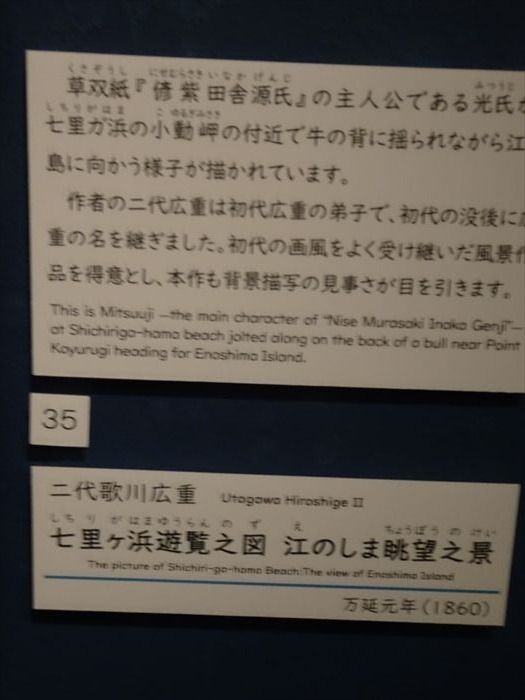

『二代 歌川広重 七里ヶ浜遊覧之図 江のしま眺望之景』

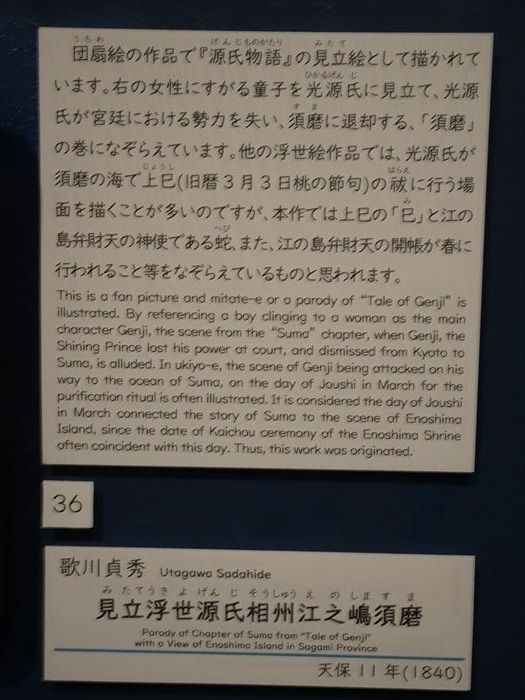

『歌川貞秀 見立浮世源氏 相州江之島須磨』

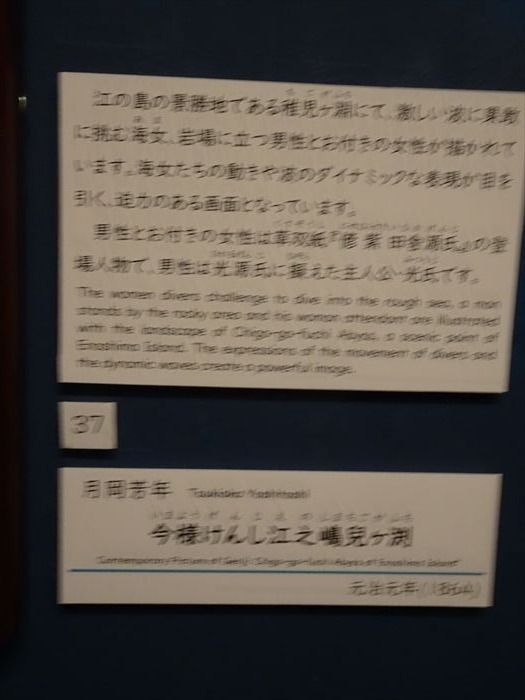

『月岡芳年 今様けんし江之嶋兒ヶ淵』

田舎源氏の光君が江の島遊覧に訪れ、稚児ヶ淵で海女(あま)達の鮑漁りを見物している様を

描いています。光の君は特徴のある海老茶筌髷(えびちゃせんまげ)に豪華な衣裳を

身につけています。いわゆる源氏絵で版の色数も多く、空摺(からずり)の技法も駆使した

入念な錦絵です。

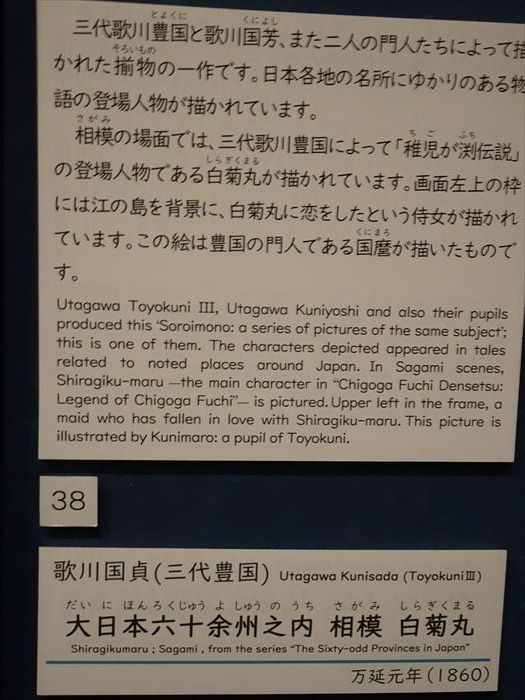

『歌川国貞(三代 豊国)第日本六十余州之内 相模 白菊丸』

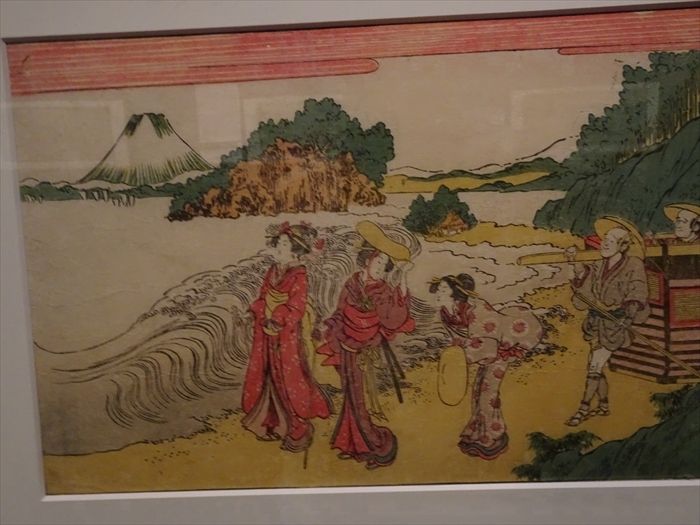

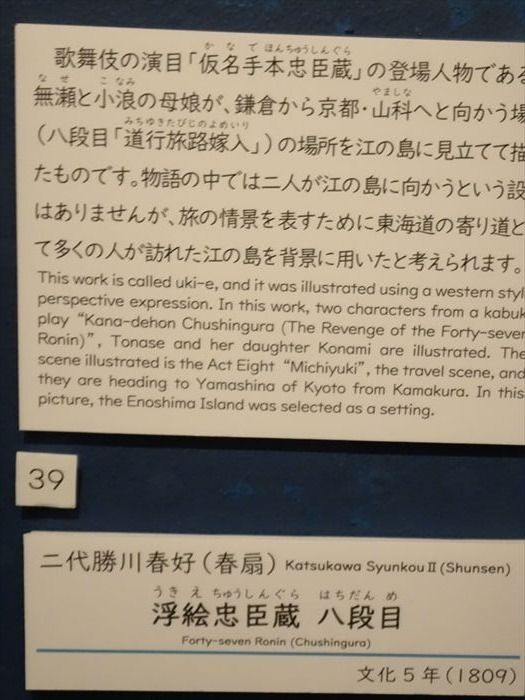

『二代 勝川春好(春扇) 浮絵 忠臣蔵 八段目』

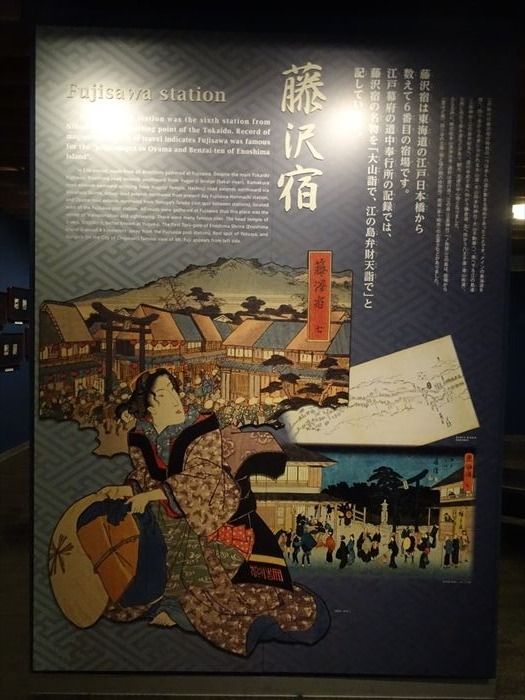

そして『藤沢宿』コーナーへ。

「藤沢宿は東海道の江戸日本橋から数えても6番目の宿場です。

江戸幕府の道中奉行所の記録では、藤沢宿の名物を「大山詣で、江の島弁財天詣で」と

記しています。」

『藤沢宿』コーナー

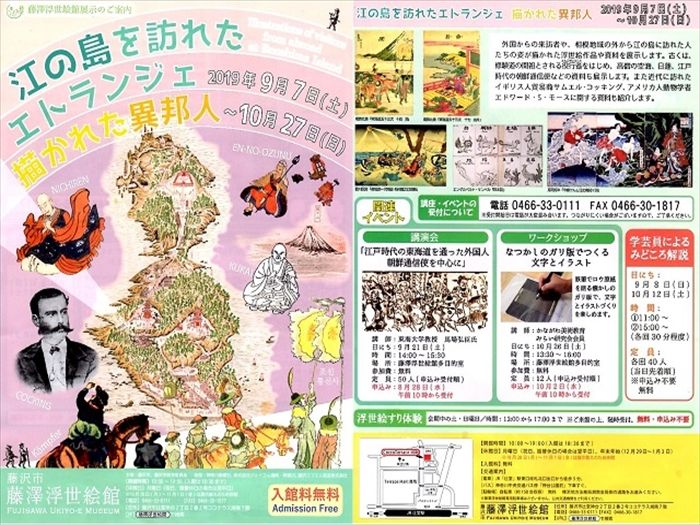

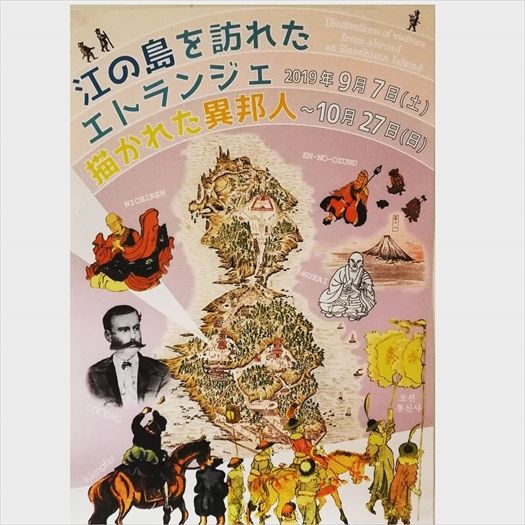

企画展「江の島を訪れたエトランジェ 描かれた異邦人」が9月7日から始まっていた。

パンフレット。

江の島に飛来し修行したと伝わる役行者(えんのぎょうじゃ)をはじめ、江島神社の縁起に

まつわる高僧の空海や日蓮、朝鮮通信使、江戸時代のオランダ使節に同行して見聞記

「日本誌」を記した医師で博物学者のエンゲルベルト・ケンペル、観光庭園の原型となった

植物園を開いた貿易商のサムエル・コッキングら歴史上の人物と江の島との関わりを

絵や資料から読み解く展示スタイル。

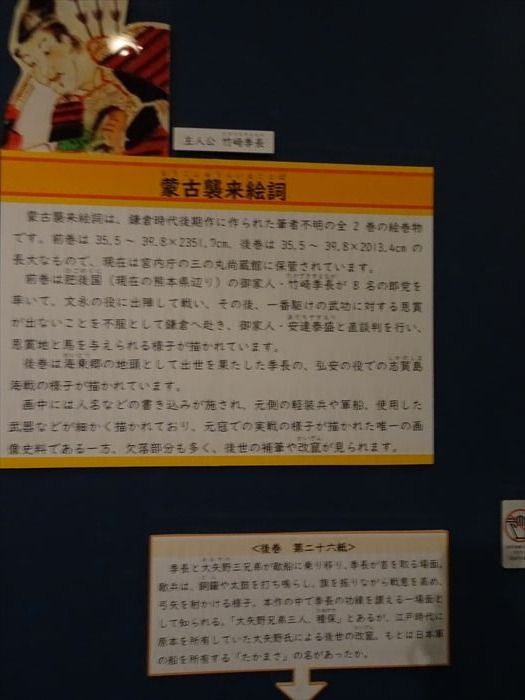

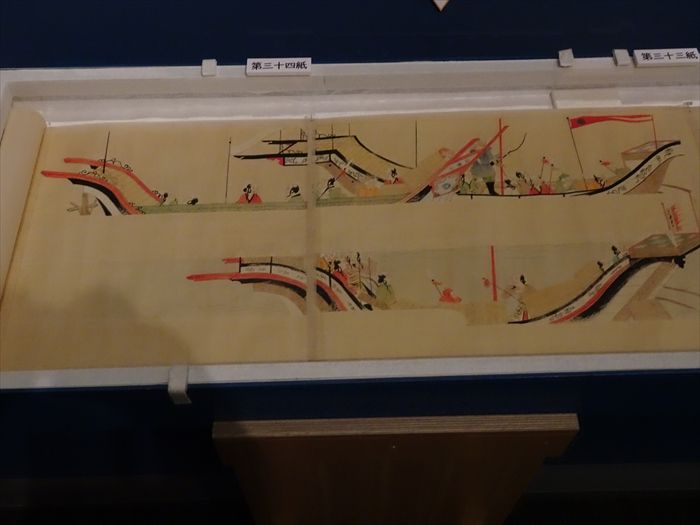

『蒙古襲来絵詞(もうこしゅうらいえことば)』。

蒙古襲来絵詞は、筆者不明の全2巻の絵巻物。竹崎季長絵詞、蒙古襲来絵巻とも。

鎌倉時代後期の作で、肥後国の御家人竹崎季長が元寇における自分の戦いを

描かせたものとされている。

旧御物で、現在は宮内庁の所蔵となっており、東京都千代田区皇居東御苑内の

三の丸尚蔵館に保管されている。

『猪飼嘯谷(いかいしょうこく)蒙古襲来絵詞(粉本)』

四条派に学び、母校の京都市美術工芸学校、後に京都絵画専門学校(現・京都市立芸大)で

教える。歴史画、古代風俗画を得意とし、文展で活躍。

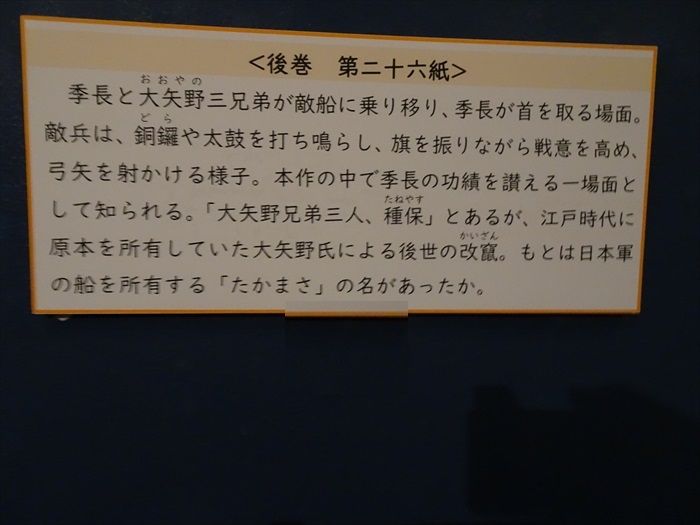

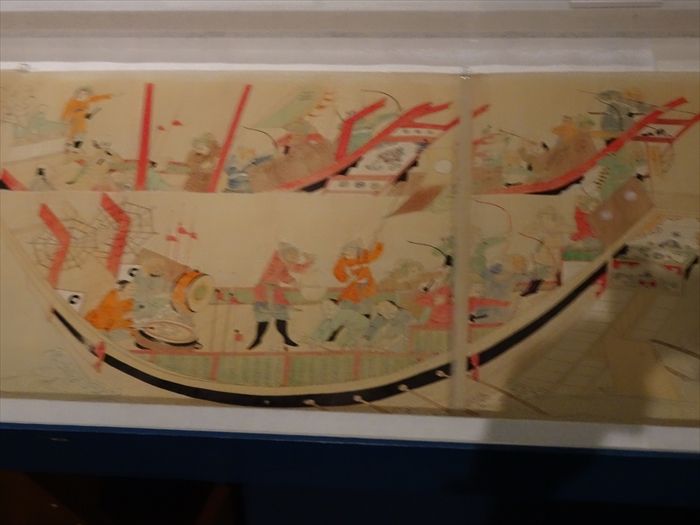

『後巻 第二十六紙』

『後巻 第二十七紙』

『蒙古襲来』

『後巻 第二十八紙』

『後巻 第三十一紙』

『後巻 第三十三、第三十四紙』

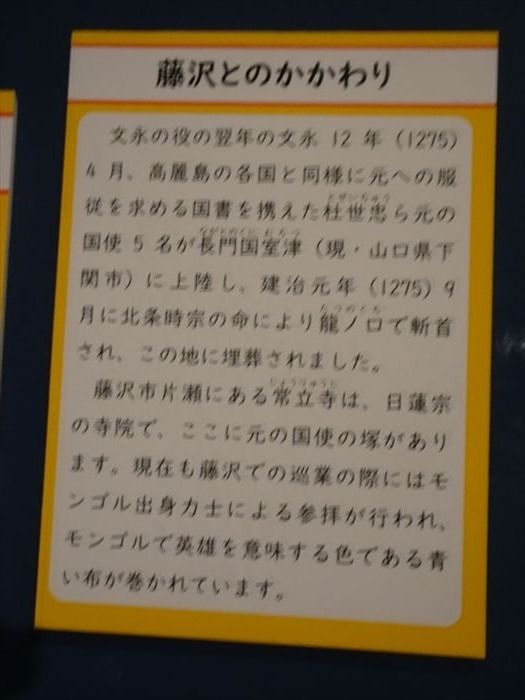

『藤沢とのかかわり』

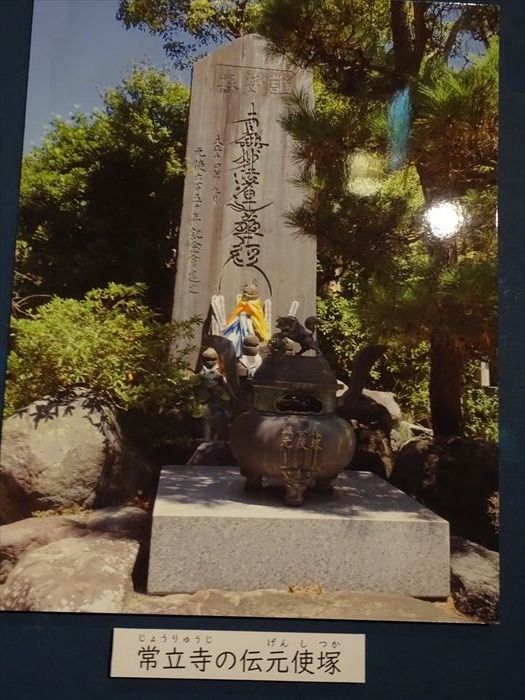

『常立寺の伝元使塚』

この供養塔(法華題目碑)の下にある五輪塔は、1275年、元(蒙古)の

使者杜世忠(とせいちゅう)ら5名がフビライの国書を携え、無条件降伏を迫って来日したが、

時の執権北条時宗は徹底抗戦を決意、龍の口の刑場で処刑、その5人の亡骸を葬った塚と

伝えられるものである。

『道歌百人一首麓枝折』

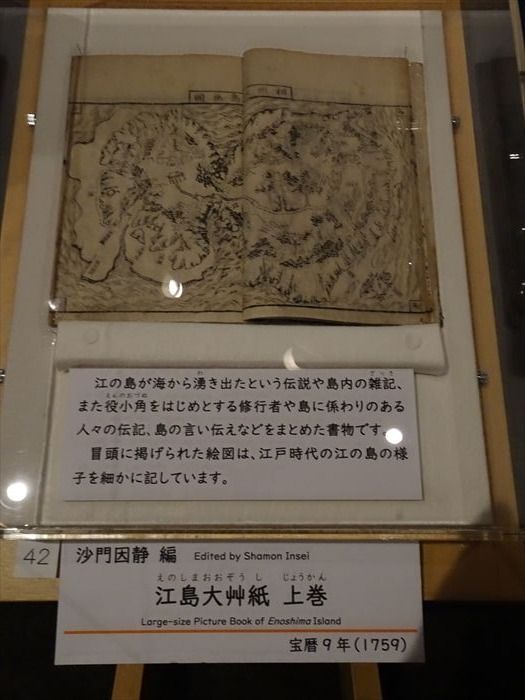

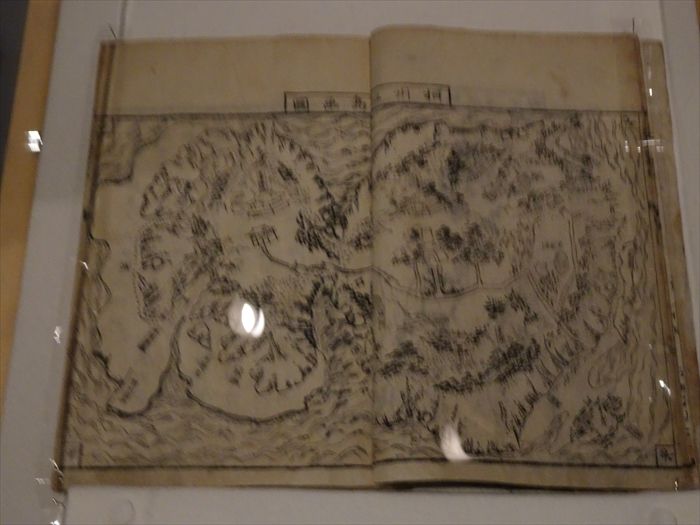

『沙門因静 編 江島大草紙 上巻』

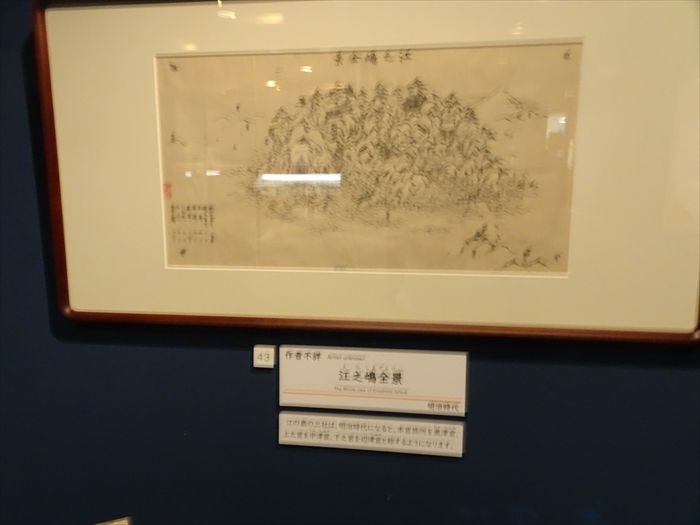

『江之嶋全景』

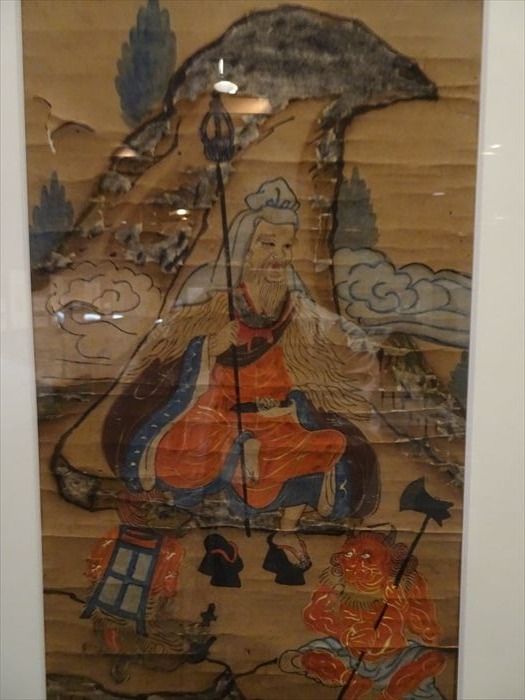

『役小角坐像』

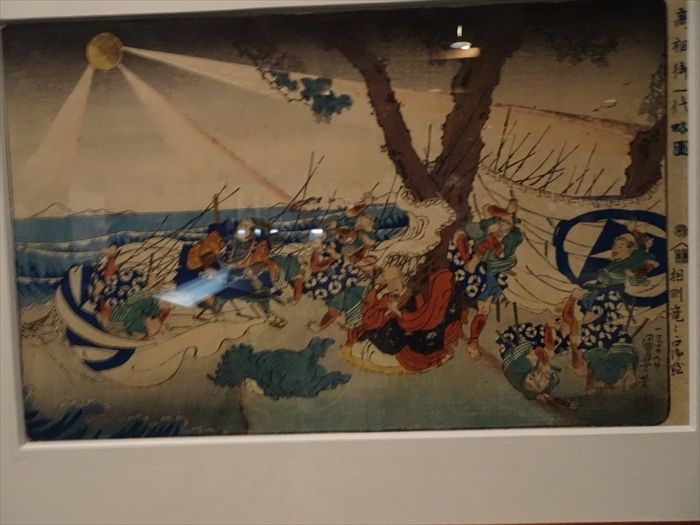

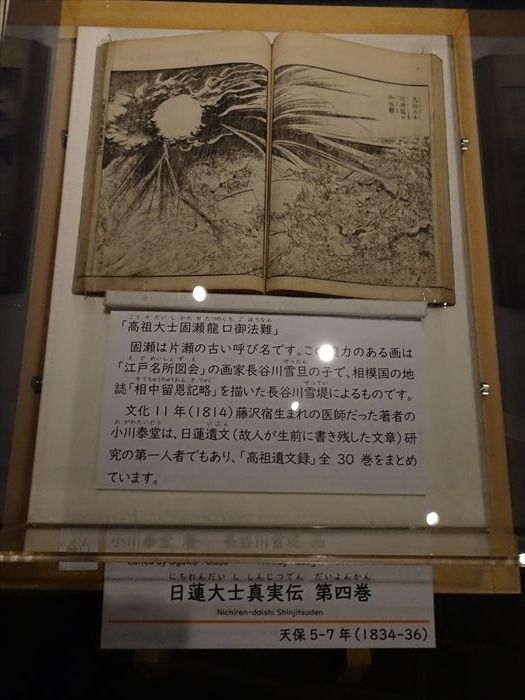

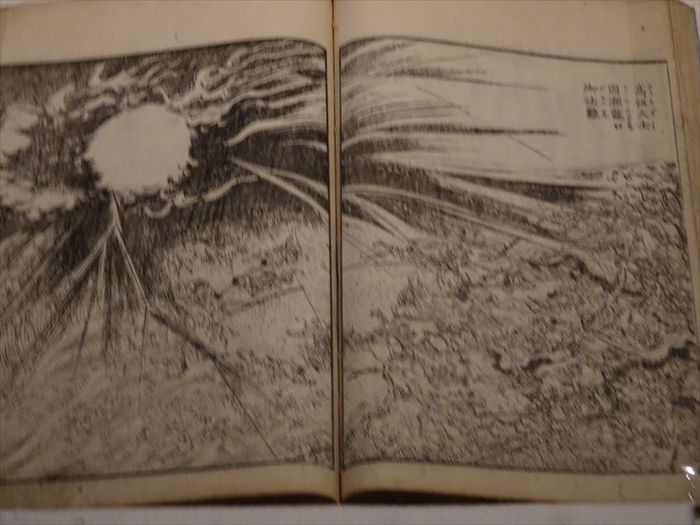

『歌川国芳 高祖御一代記略図 相州瀧之口御難』

ズームで。

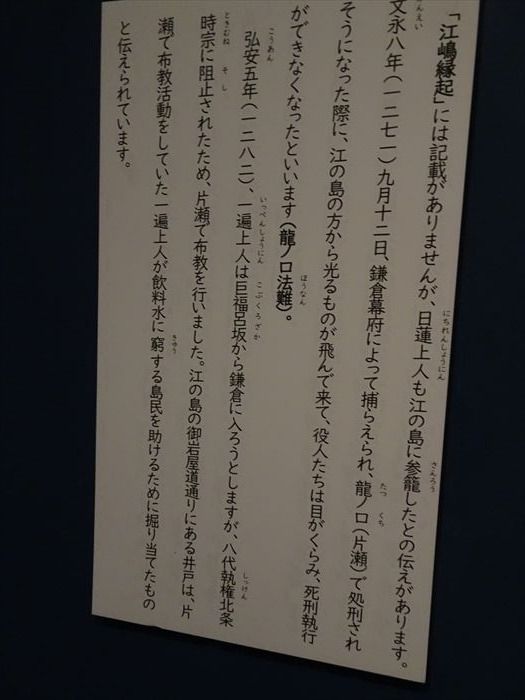

忍性との祈雨対決以降、日蓮聖人はその行動や言動によって、幕府や諸宗派から命を狙われる

ことになります。文永8年(1271)9月12日、松葉谷の草庵が襲われて日蓮聖人は

捕らわれの身となり、佐渡流罪を名目に途中の龍口で頸を刎ねられることになりました。

翌13日の午前1時ごろ、刑場に座らされて頸が刎ねられようとした瞬間、空からの光り物が

大きく振りかざした太刀を直撃し、日蓮聖人は難を逃れるのでした。

『日蓮大士真実伝 第四巻』

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07