PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ムラサキチドメ、オ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

『開国記念碑』の下に『2012下田トモダチ宣言』碑が日本語と米語で並んでいた。

「今から150年以上前、ここ下田の地にて日本とアメリカ合衆国の交流が始まりました。

それ以降、私たちはともに友情を深めてきました。

『開国記念碑』は階段の上に。

『下田公園 開国記念広場』碑。

『開国記念碑』を斜めから。

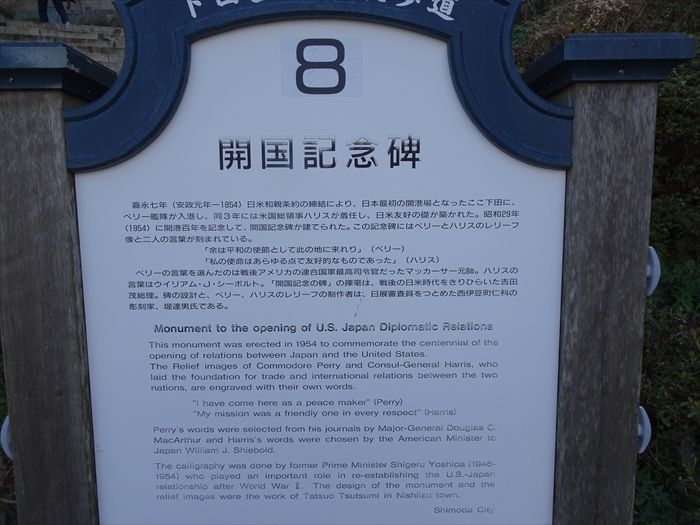

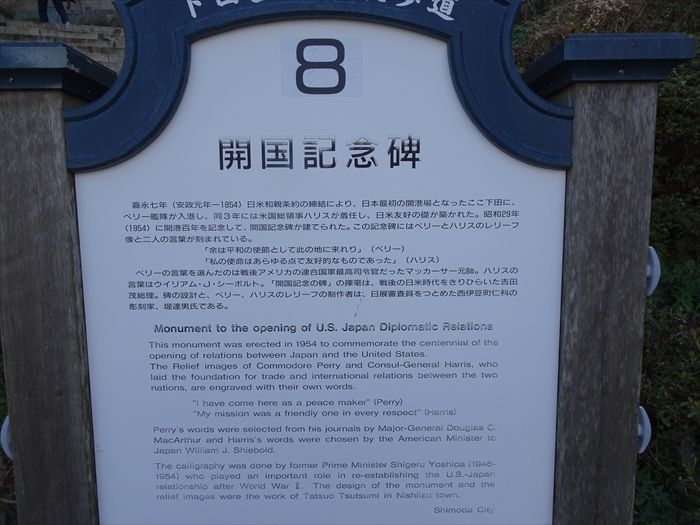

「開国記念碑

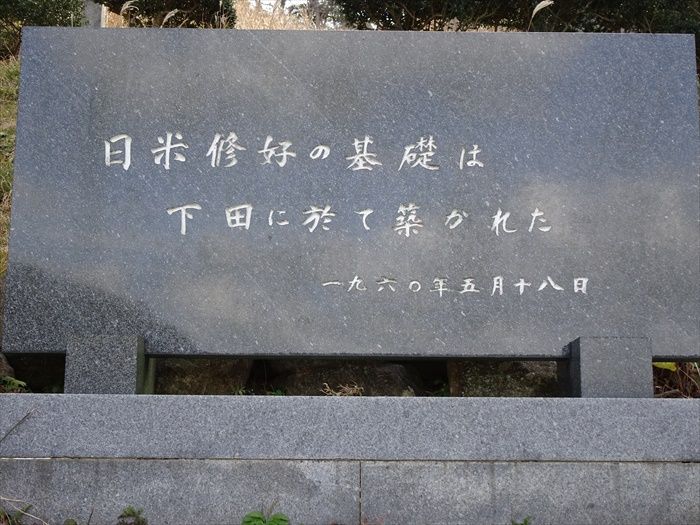

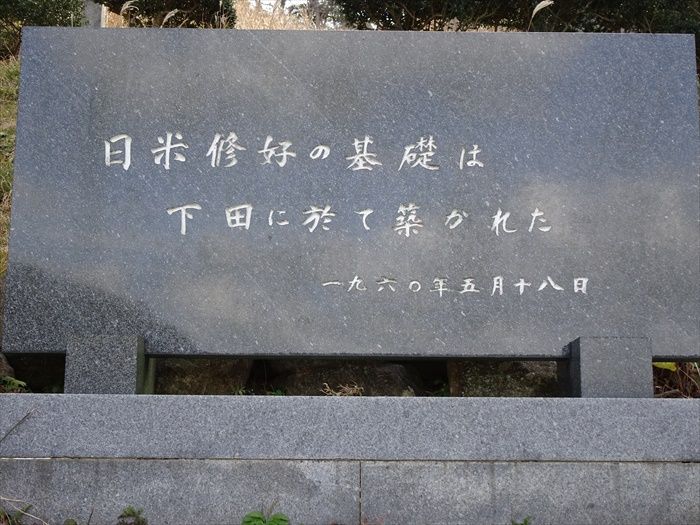

石碑には『日米修好の基礎は下田に於いて築かれた 1960年5月18日』と。

『開国記念碑』を正面から。

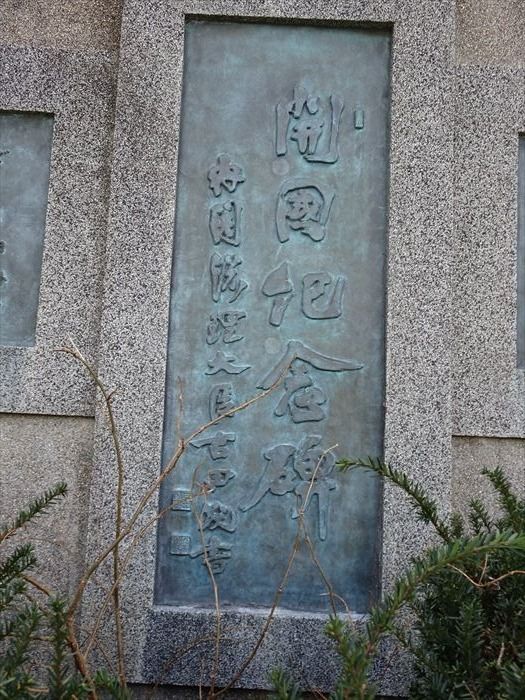

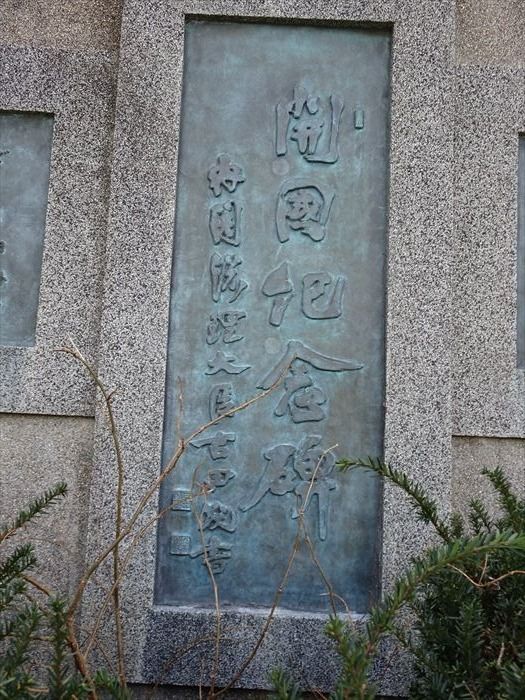

中央に『開国記念碑 内閣総理大臣吉田茂書』と。

右側にはペルリのレリーフが。

「余は平和の使節として此の地に来れり ペルリ

西暦1950年8月14日 元帥ダクラス・マックァサー これを撰す」と

英文、和文で記されていた。

左にハリスのレリーフが。

「私の使命はあらゆる点て友好的なものであった ハリス

西暦1951年12月7日 ウイリアム・ジェー・シーボルト これを撰す」と

英文、和文で記されていた。

下田の町並みと寝姿山。

眼下に広がる下田の町並みと稲生沢川。

下田公園の『開国記念碑』前の広場を坂道の途中から見おろす。

白く輝く下田の街並みと「稲生沢川」。

左手に見えた山が「下田富士」。

「火山の中心部には地下から上昇してくるマグマの通り道があります。

下田富士は、はるか昔に活動を終えた海底火山が伊豆と本州の衝突とともに隆起、浸食され、

登山道入り口から108段の階段と山道をあがると30分ほどで山頂に着きます。

途中、女人禁制と書かれた石碑があり、信仰の面影が残ります。

3月と9月には例祭が行われています。」

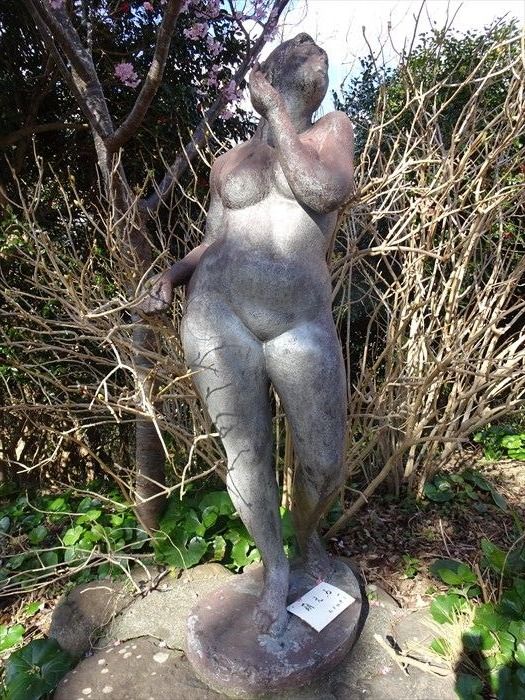

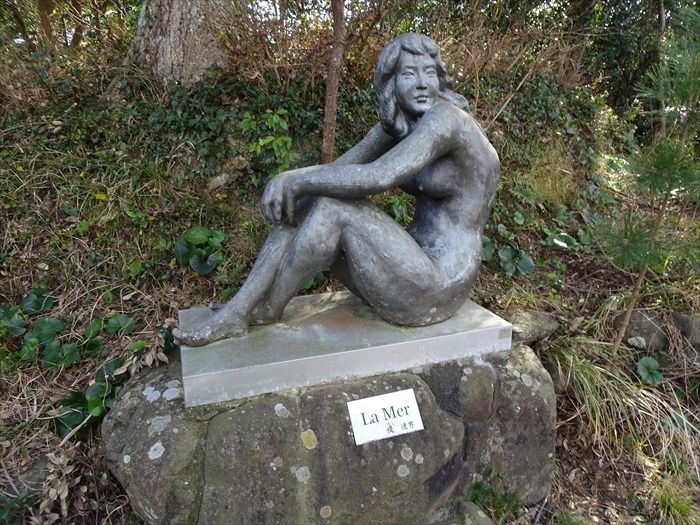

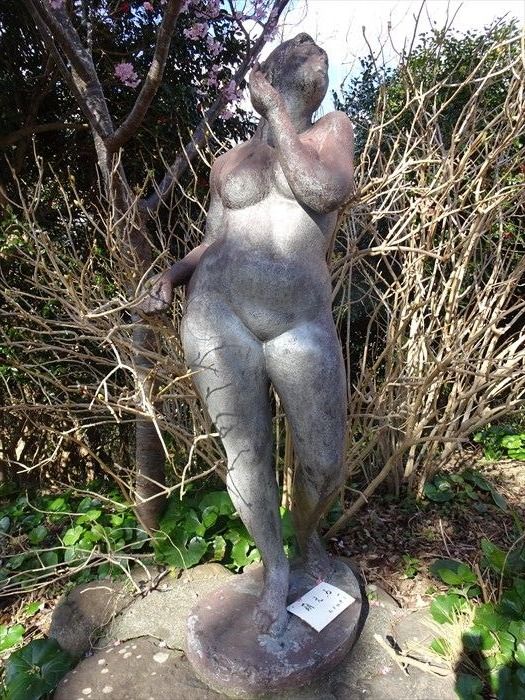

更に下田公園の坂道を登っていくと裸像が姿を現す。

『萌える 松田裕康作』。

『大地 山本利治』。

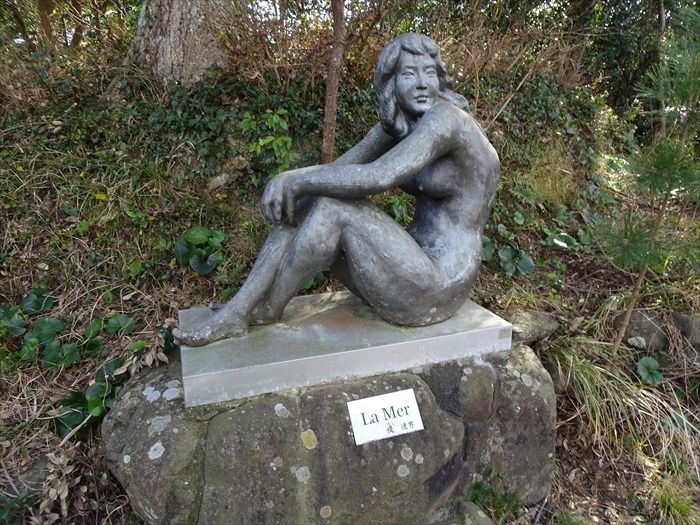

『La Mer 堤達男』

『陽炎 木野和彦』

歌碑『天城嶺に 空も経なす 蝉しぐれ 悦男』。

昭和9年(1934)静岡県生れ。東京都在住、「海」主宰の高橋悦男氏の作品。

左行くと『馬場ヶ崎展望台』、右に行くと伝『天守台』跡。

『馬場ヶ崎展望台』からは静かな下田湾を眺めることができるようになっていると。

下田港の日の出を楽しめるスポットであるようだ。

伝『天守台』跡に向かって整備された遊歩道を上る。

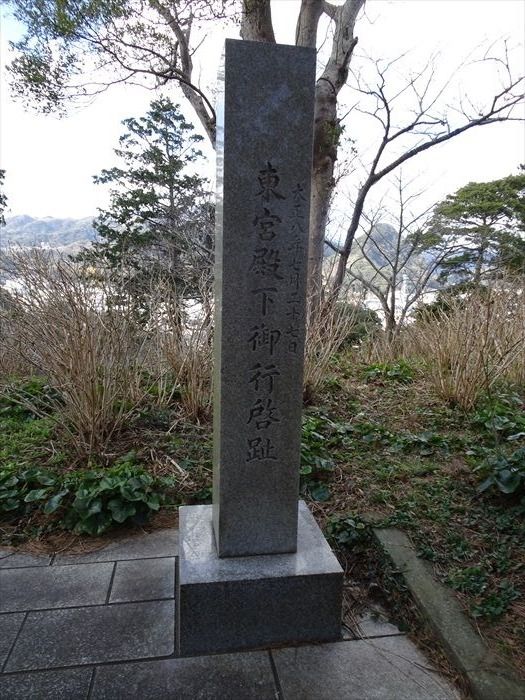

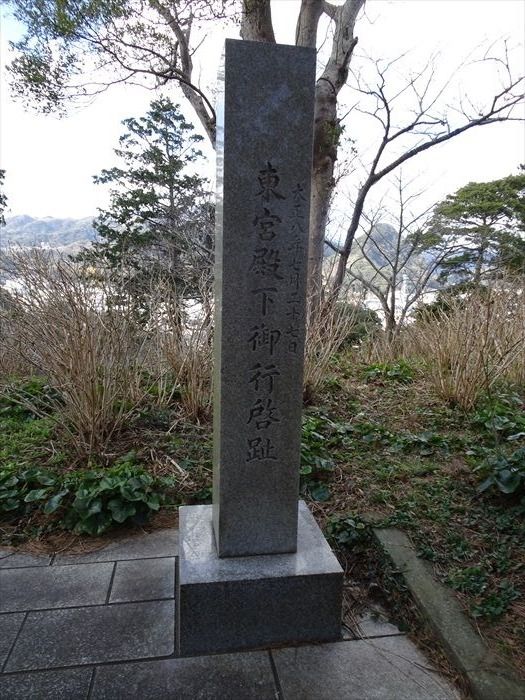

『大正八年七月二十七日 東宮殿下御行啓趾』。

『東屋』

前方に伝『天守台』跡の鵜島城(下田城)主郭部。

『鵜島城址』碑。

「正確な築城年については不明だが、延元ニ年(1337)に記された基氏帳(土肥神社蔵)に

『本郷氏島城主志水長門守』とあることから、室町時代の初期には存在していたと考えられる。

その後、小田原に本拠を持った北条氏はこの城を北条水軍の拠点の一つとして整備し、

城代として笠原能登守を入城させる。

天正十六年(1588)豊臣秀吉との関係が悪化する中で、北条氏政は伊豆衆筆頭の

清水上野介康英を水軍の総大将に任命し、下田城の守備に当てさせる。さらに高橋丹波守や

江戸摂津守らも入城させ臨戦体制を整えさせた。

天正十八年(1590)三月、いよいよ秀吉の小田原征伐が始まると、この下田城も脇坂安治・

長曽我部元親らに率いられた水軍によって攻められる。他の北条水軍城が続々と降伏する中、

この下田城は康英の指揮のもと、よくこれを防いだ。しかし衆寡敵せず五十日後ついに開城。

康英は河津三養院に身を寄せ翌年病没。小田原落城後には家康の家臣、戸田忠次は五千石の

禄高で入城するが、江戸幕府成立後は幕府直轄の天領地となり、下田町奉行が置かれた。」

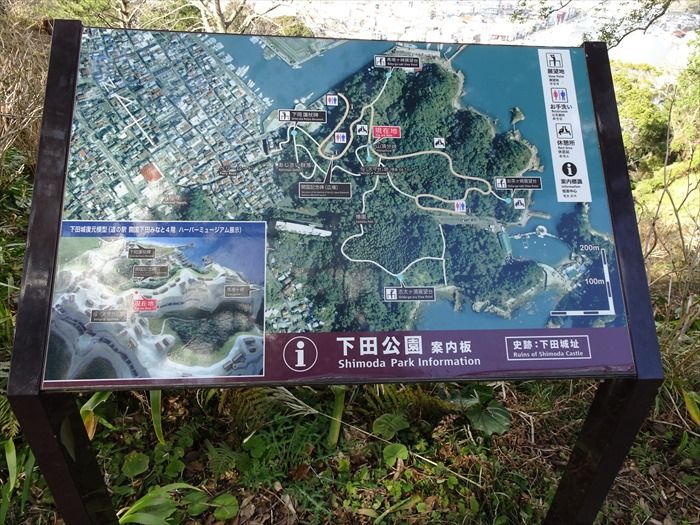

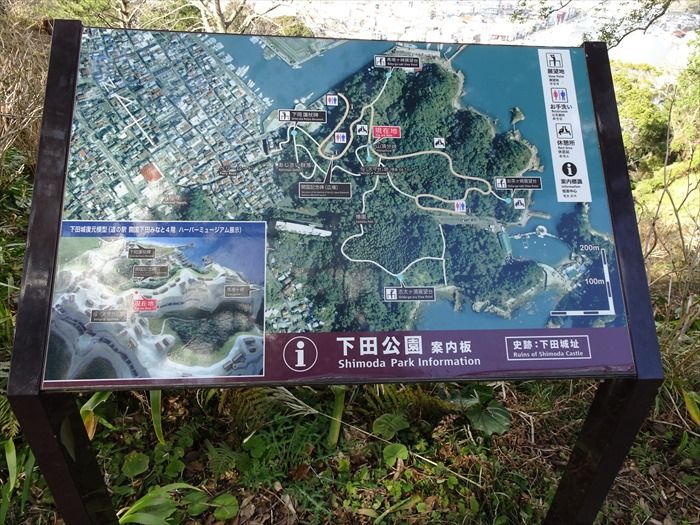

ここにも『下田公園案内板』が。

「下田市指定文化財 下田城址 昭和四十八年六月十二日指定(史跡)

山頂には石碑、案内板等はなかった。

再び、下田の街並み、稲生沢川、寝姿山を見る。

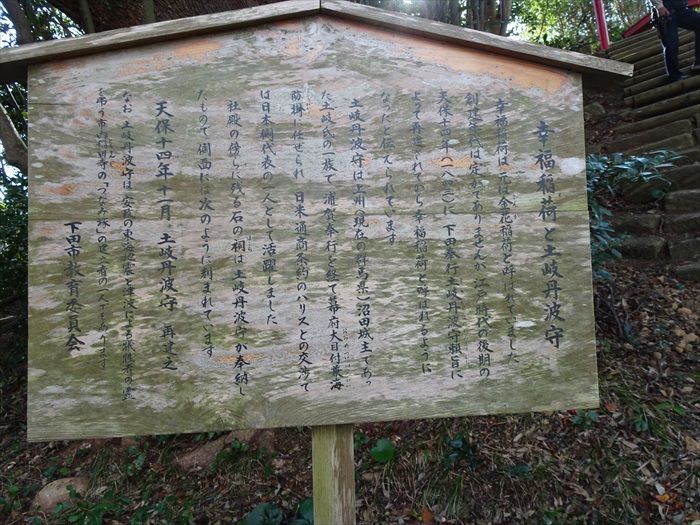

『下田城址』を後にし、細い坂道を下って行くと、前方に『幸福稲荷』があった。

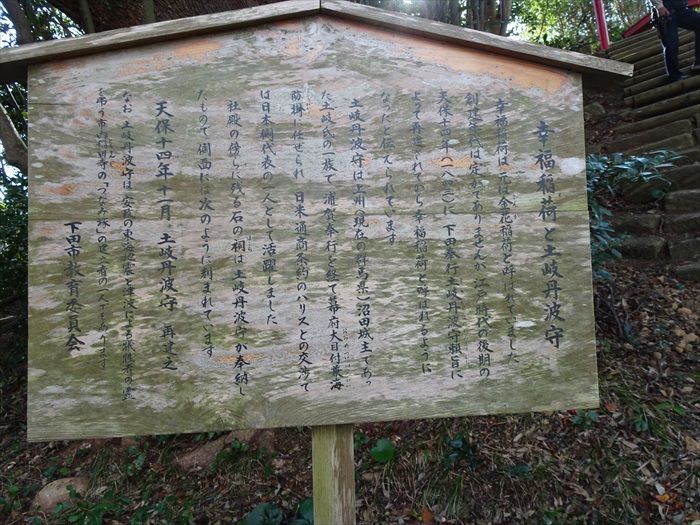

「幸福稲荷と土岐丹波守

幸福稲荷は、元は金花(きんか)稲荷と呼ばれていました。

創建時代は定かでありませんが、江戸時代の後期の天保十四年(一八四三)に下田奉行

土岐丹波守頼旨によって再建されてから幸福稲荷神社と呼ばれるようになったと

伝えられています。

土岐丹波守は上州(現在の群馬県)沼田城主であった土岐市の一族で、浦賀奉行を経て

幕府大目付兼海防掛に任ぜられ、日米通称条約のハリスとの交渉では日本川代表の一人として

活躍しました。

社殿の傍らに残り石の祠は土岐丹波守が奉納したもので側面には次のように刻まれています。

天保十四年十一月 土岐丹波守 再建立

なお、土岐岐丹波守は、安政の東海地震と津波による犠牲者の霊を弔う

市内稲田寺(とうでんじ)の「つなみ塚」の建立者の一人でもああります。」

『下田の街と「火山の根」』案内板。

写真入見える「寝姿山」や「下田富士」が「火山の根」なのであると。

火山の直下で冷え固まったマグマが、後の浸食によって洗い出されたものを

「火山岩頸(かざんがんけい、火山の根)」というと。

一枚岩は急峻な山をつくることがあるのだと。

海底にたまった火山灰や軽石からなる「伊豆石」でつくられた建物があり、独特な街並みを

作り出しているのだと。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「今から150年以上前、ここ下田の地にて日本とアメリカ合衆国の交流が始まりました。

それ以降、私たちはともに友情を深めてきました。

2011年3月11日、東日本大震災が起こり、日本中が悲しみと嘆きの中にいたそのとき、

「トモダチ作戦」でいち早く手を差し伸べてくれたのは、アメリカ合衆国のみなさんでした。

私たちはその気持ちと行動を決して忘れません。

「トモダチ作戦」でいち早く手を差し伸べてくれたのは、アメリカ合衆国のみなさんでした。

私たちはその気持ちと行動を決して忘れません。

「本当にありがとうございました」

今、日本は、復興への道を力強く歩み始めました。

両国の「絆」をさらに強め、光り輝く末来に向かい、永遠の「トモダチ」であることを

宣言します。

両国の「絆」をさらに強め、光り輝く末来に向かい、永遠の「トモダチ」であることを

宣言します。

2012年5月19日 第73回下田黒船祭」

『開国記念碑』は階段の上に。

『下田公園 開国記念広場』碑。

『開国記念碑』を斜めから。

「開国記念碑

嘉永七年(安政元年-1854)日米和親条約の締結により、日本最初の開港場となったここ下田に、

ペリー艦隊か入港し、同3年には米国総領事ハリスが着任し、日米友好の礎が築かれた。

昭和29年(1954)に開港百年を記念して、開国記念碑が建てられた。こ

の記念碑にはペリーとハリスのレリーフ像と二人の言葉が刻まれている。

ペリー艦隊か入港し、同3年には米国総領事ハリスが着任し、日米友好の礎が築かれた。

昭和29年(1954)に開港百年を記念して、開国記念碑が建てられた。こ

の記念碑にはペリーとハリスのレリーフ像と二人の言葉が刻まれている。

「余は平和の使節として此の地に来れり」(ペリー)

「私の使命はあらゆる点て友好的なものであった」(ハリス)

ペリーの言葉を選んだのは戦後アメリカの連合国軍最高司令官たったマッカーサー元帥。

ハリスの言葉はウィリアム・J・シーボルト。

「開国記念の碑」の揮毫は、戦後の日米時代をきりひらいた吉田茂総理。

碑の設計と、ペリー、ハリスのレリーフの制作者は、日展審査員をつとめた

西伊豆町仁科の彫刻家、堤達男氏である。」

ハリスの言葉はウィリアム・J・シーボルト。

「開国記念の碑」の揮毫は、戦後の日米時代をきりひらいた吉田茂総理。

碑の設計と、ペリー、ハリスのレリーフの制作者は、日展審査員をつとめた

西伊豆町仁科の彫刻家、堤達男氏である。」

石碑には『日米修好の基礎は下田に於いて築かれた 1960年5月18日』と。

『開国記念碑』を正面から。

中央に『開国記念碑 内閣総理大臣吉田茂書』と。

右側にはペルリのレリーフが。

「余は平和の使節として此の地に来れり ペルリ

西暦1950年8月14日 元帥ダクラス・マックァサー これを撰す」と

英文、和文で記されていた。

左にハリスのレリーフが。

「私の使命はあらゆる点て友好的なものであった ハリス

西暦1951年12月7日 ウイリアム・ジェー・シーボルト これを撰す」と

英文、和文で記されていた。

下田の町並みと寝姿山。

眼下に広がる下田の町並みと稲生沢川。

下田公園の『開国記念碑』前の広場を坂道の途中から見おろす。

白く輝く下田の街並みと「稲生沢川」。

左手に見えた山が「下田富士」。

「火山の中心部には地下から上昇してくるマグマの通り道があります。

下田富士は、はるか昔に活動を終えた海底火山が伊豆と本州の衝突とともに隆起、浸食され、

登山道入り口から108段の階段と山道をあがると30分ほどで山頂に着きます。

途中、女人禁制と書かれた石碑があり、信仰の面影が残ります。

3月と9月には例祭が行われています。」

更に下田公園の坂道を登っていくと裸像が姿を現す。

『萌える 松田裕康作』。

『大地 山本利治』。

『La Mer 堤達男』

『陽炎 木野和彦』

歌碑『天城嶺に 空も経なす 蝉しぐれ 悦男』。

昭和9年(1934)静岡県生れ。東京都在住、「海」主宰の高橋悦男氏の作品。

左行くと『馬場ヶ崎展望台』、右に行くと伝『天守台』跡。

『馬場ヶ崎展望台』からは静かな下田湾を眺めることができるようになっていると。

下田港の日の出を楽しめるスポットであるようだ。

伝『天守台』跡に向かって整備された遊歩道を上る。

『大正八年七月二十七日 東宮殿下御行啓趾』。

『東屋』

前方に伝『天守台』跡の鵜島城(下田城)主郭部。

『鵜島城址』碑。

「正確な築城年については不明だが、延元ニ年(1337)に記された基氏帳(土肥神社蔵)に

『本郷氏島城主志水長門守』とあることから、室町時代の初期には存在していたと考えられる。

その後、小田原に本拠を持った北条氏はこの城を北条水軍の拠点の一つとして整備し、

城代として笠原能登守を入城させる。

天正十六年(1588)豊臣秀吉との関係が悪化する中で、北条氏政は伊豆衆筆頭の

清水上野介康英を水軍の総大将に任命し、下田城の守備に当てさせる。さらに高橋丹波守や

江戸摂津守らも入城させ臨戦体制を整えさせた。

天正十八年(1590)三月、いよいよ秀吉の小田原征伐が始まると、この下田城も脇坂安治・

長曽我部元親らに率いられた水軍によって攻められる。他の北条水軍城が続々と降伏する中、

この下田城は康英の指揮のもと、よくこれを防いだ。しかし衆寡敵せず五十日後ついに開城。

康英は河津三養院に身を寄せ翌年病没。小田原落城後には家康の家臣、戸田忠次は五千石の

禄高で入城するが、江戸幕府成立後は幕府直轄の天領地となり、下田町奉行が置かれた。」

ここにも『下田公園案内板』が。

「下田市指定文化財 下田城址 昭和四十八年六月十二日指定(史跡)

天下統一を進める豊臣秀吉と。小田原を本拠地とする北条氏の対立が表面化してきた天正十六年

(一五八八)、陸の防衛拠点である箱根の山中城(三島市)とともに、海の防衛拠点として

下田城が取り立てられ、伊豆郡代清水上野介康英を城将に大改築が行われた。

(一五八八)、陸の防衛拠点である箱根の山中城(三島市)とともに、海の防衛拠点として

下田城が取り立てられ、伊豆郡代清水上野介康英を城将に大改築が行われた。

城は、海と断崖に囲まれた天然の要害に築かれている。通称天守台跡と呼ばれる高台を中心に、

四方にのびた尾根の要所に守備陣地である曲輪や櫓台が設けられ、総延長七百メートルを超える

空堀が巡る伊豆半島最大規模の山城である。

四方にのびた尾根の要所に守備陣地である曲輪や櫓台が設けられ、総延長七百メートルを超える

空堀が巡る伊豆半島最大規模の山城である。

天正十七年(一五八九)十二月から翌年にかけて、雲見の高橋氏や 妻良の村田氏など南伊豆の

武士が入城し、小田原からは援将江戸摂津守・検使高橋郷左衛門尉が派遣され、臨戦態勢が

整えられていった。

武士が入城し、小田原からは援将江戸摂津守・検使高橋郷左衛門尉が派遣され、臨戦態勢が

整えられていった。

天正十八年三月、清水湊(江尻)に集結した豊臣方水軍は、長宗我 部元親や脇坂安治らが

率いる一万人を超える大船団で、西伊豆を制圧しながら下田城に迫った。圧倒的な兵力を眼前に、

城将清水康ら六百余名の箭城軍は、五十日ほど防戦に努めたが、四月下旬には開城の勧告を

受け入れ、城を出た。」

率いる一万人を超える大船団で、西伊豆を制圧しながら下田城に迫った。圧倒的な兵力を眼前に、

城将清水康ら六百余名の箭城軍は、五十日ほど防戦に努めたが、四月下旬には開城の勧告を

受け入れ、城を出た。」

山頂には石碑、案内板等はなかった。

再び、下田の街並み、稲生沢川、寝姿山を見る。

『下田城址』を後にし、細い坂道を下って行くと、前方に『幸福稲荷』があった。

「幸福稲荷と土岐丹波守

幸福稲荷は、元は金花(きんか)稲荷と呼ばれていました。

創建時代は定かでありませんが、江戸時代の後期の天保十四年(一八四三)に下田奉行

土岐丹波守頼旨によって再建されてから幸福稲荷神社と呼ばれるようになったと

伝えられています。

土岐丹波守は上州(現在の群馬県)沼田城主であった土岐市の一族で、浦賀奉行を経て

幕府大目付兼海防掛に任ぜられ、日米通称条約のハリスとの交渉では日本川代表の一人として

活躍しました。

社殿の傍らに残り石の祠は土岐丹波守が奉納したもので側面には次のように刻まれています。

天保十四年十一月 土岐丹波守 再建立

なお、土岐岐丹波守は、安政の東海地震と津波による犠牲者の霊を弔う

市内稲田寺(とうでんじ)の「つなみ塚」の建立者の一人でもああります。」

『下田の街と「火山の根」』案内板。

写真入見える「寝姿山」や「下田富士」が「火山の根」なのであると。

火山の直下で冷え固まったマグマが、後の浸食によって洗い出されたものを

「火山岩頸(かざんがんけい、火山の根)」というと。

一枚岩は急峻な山をつくることがあるのだと。

海底にたまった火山灰や軽石からなる「伊豆石」でつくられた建物があり、独特な街並みを

作り出しているのだと。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.