PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】

👈リンク

船玉神社を後にし鎌倉街道を境川にそって南に進む。

そして最初の十字路を左折し坂道を登って行く。

藤沢市藤が岡1丁目2-1。

暫く坂道を登り左折すると右手にあったのが賃貸マンション・コンフォール藤沢。

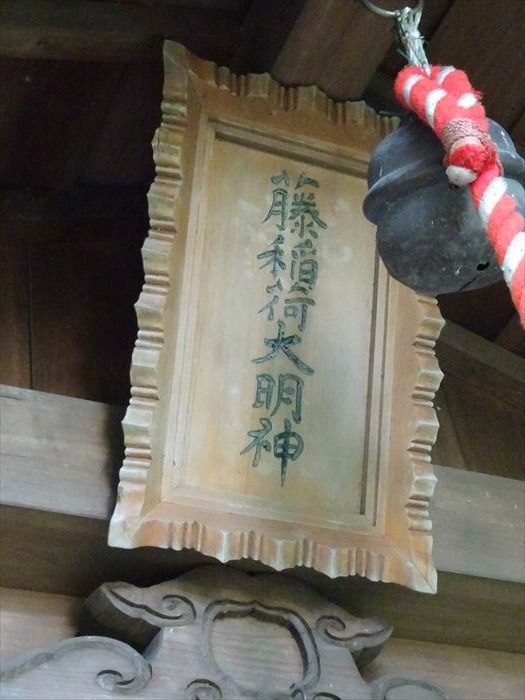

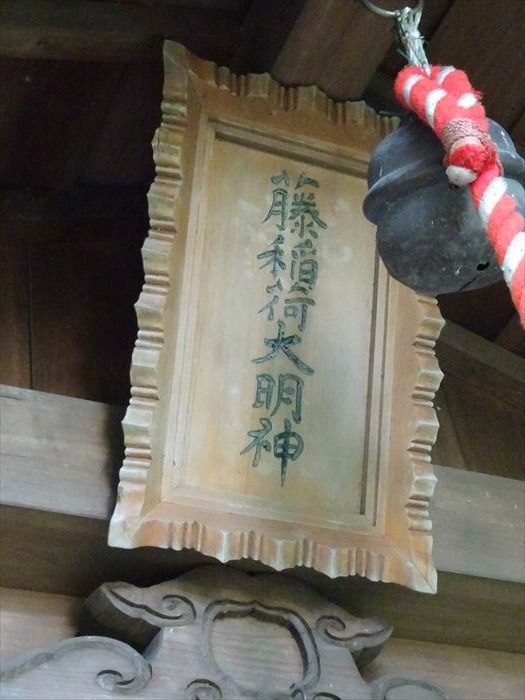

そしてその先、左手にあったのが「藤稲荷」。

正式な参道の一の鳥居、二の鳥居を振り返る。

「社殿」正面。

「内陣」。

「藤稲荷」を後にし、滝川沿いを下流側に進んでいく

そして次に訪ねたのが「感応院」。「山門」は薬医門。

高野山真言宗の寺院。山号は三島山。

藤沢市大鋸二丁目6番8号。藤沢宿では最も古い寺院とのこと。

山門前の石碑「弘法大師 感応院」。

境内右側の歴史を感じさせる鐘楼は老朽化?による立入禁止のテープが周囲に。

「太平洋戦争時の金属供出により梵鐘が無くなってしまったため、戦後再鋳造された梵鐘。

梵鐘にその旨が記録されている。 供出の事実を後世に残している意味で貴重な梵鐘である。

(享保18年11月鋳造、昭和18年2月10日供出、昭和26年3月12日再鋳)」

「弘法大師修行像」。

感応院には弘法大師像が2つあり、1つは本堂内にある木造弘法大師像で、

相模国準四国八十八箇所の一番。

境内中央にはこの弘法大師修行石像があり、これは二十三番。

八十八箇所を巡礼する人は、ここに2度来ることになるのだと。

「不動堂(本堂)」。

建保6年(1218)源実朝を開基として創建。道教の開山。

応永5年(1398)幸海が中興。やや荒れているが、独特の風情がある。

本尊は不動明王。

藤沢七福神・「寿老人」の寺。

「不動堂(本堂)」右側の玄関の向拝の彫刻も見事。

本堂唐破風の彫刻。

本堂唐破風の童子の彫刻。

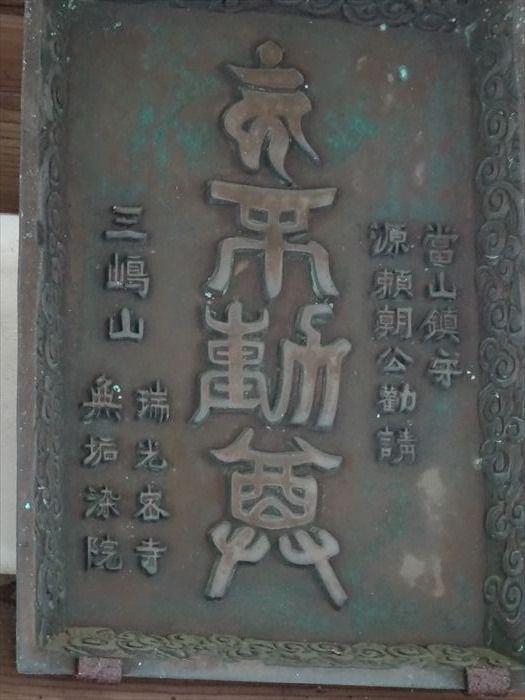

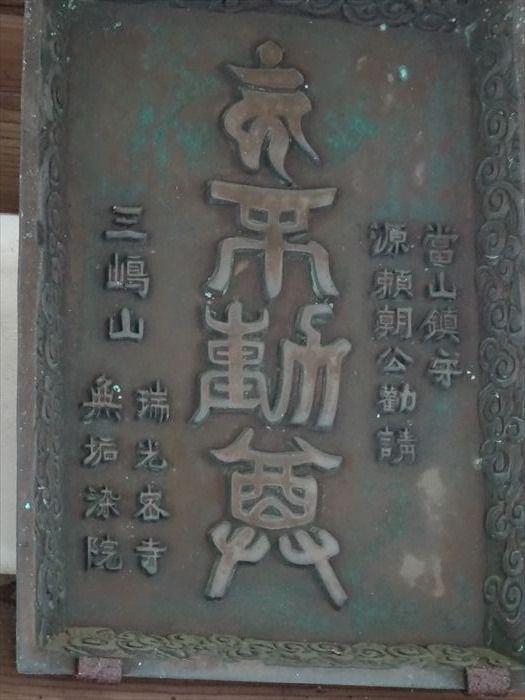

「三嶋大明神」の石鳥居。

扁額「三嶋大明神」。

「 感応院三嶋神社 」👈リンク。

源頼朝が建てたものとされ、堂が360°回転するように造られているとのこと。

長谷寺の輪蔵などにも見られるように、経が納められた堂を回転させることで御利益 あると。

扉の両脇の木の壁には見事な彫刻が。

三嶋大明神4面の昇り龍の彫り物。

三嶋大明神4面の下り龍の彫り物。

「不動堂(本堂)」前に石碑が2本。

「南無妙遍照金剛」の石碑。

「辞碑」

「不動堂(本堂)」前から境内の鐘楼、山門を見る。

「感応院」を後にし、「遊行寺」交差点から日比谷花壇大船フラワーセンター方面に繋がる

県道302号線・小袋谷藤沢線に出て、東に進み路地を左に折れる。

県道302号線・小袋谷藤沢線は、古くは鎌倉山之内往還と呼ばれ、藤沢宿から遊行寺を経て

小袋谷に至り、鎌倉街道(現、神奈川県道21号線)と合流する街道だった。

鎌倉時代、この街道は藤沢宿から鎌倉へ向かう交通の要衝として位置づけられ小袋谷付近に

関所が置かれていたのだと。

急な石段を上って行く。

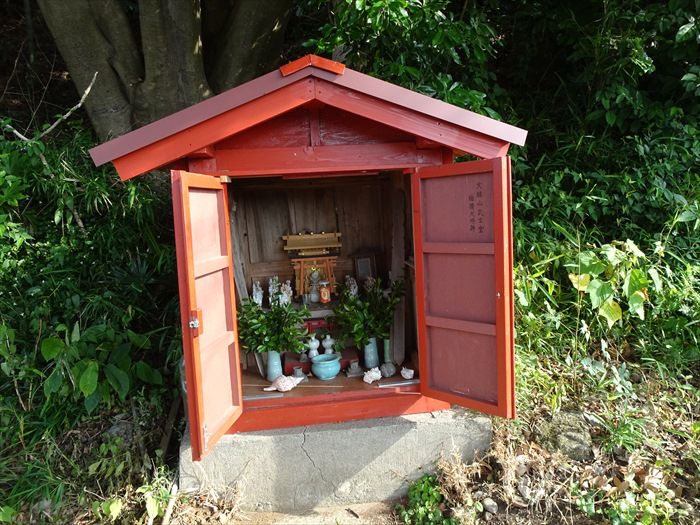

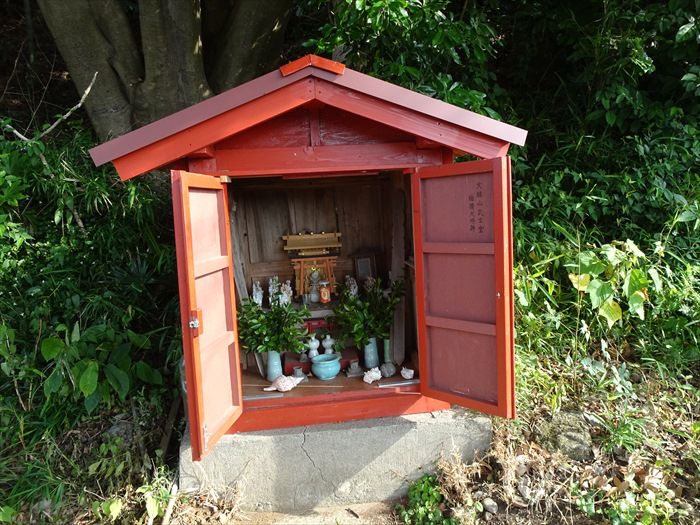

左手奥に赤い小さな社が。

「大鋸山武士堂 稲荷大明神」。

「内陣」。

そして次に訪ねたのが、「山王神社」。

階段の上には山王神社の朱塗りの鳥居が。

藤沢市大鋸3丁目2-29。

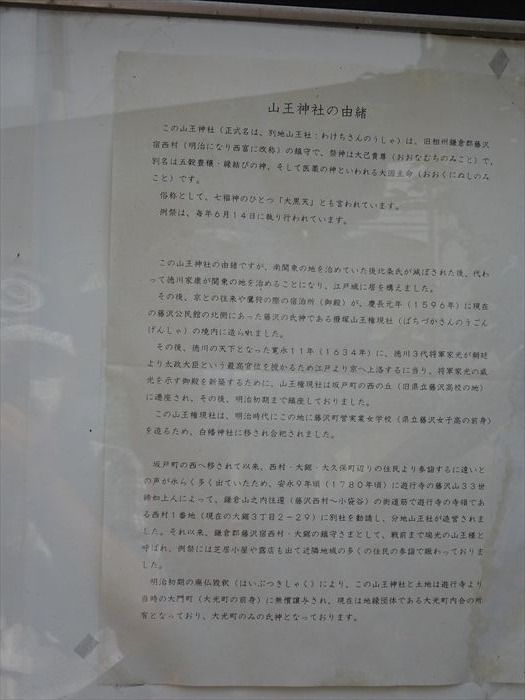

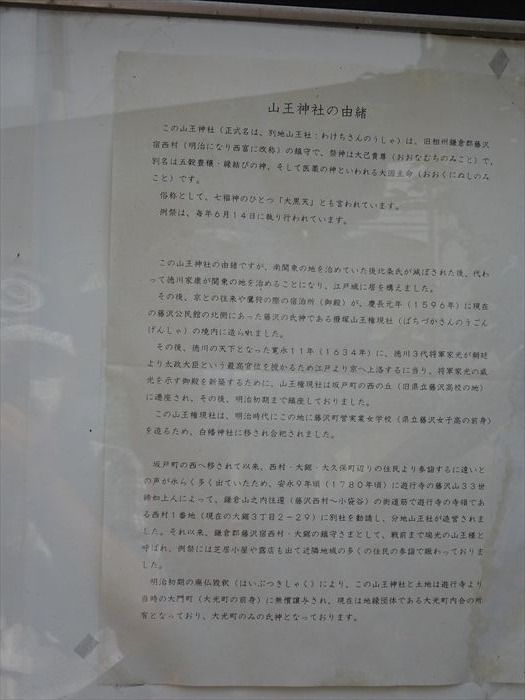

「山王神社の由緒

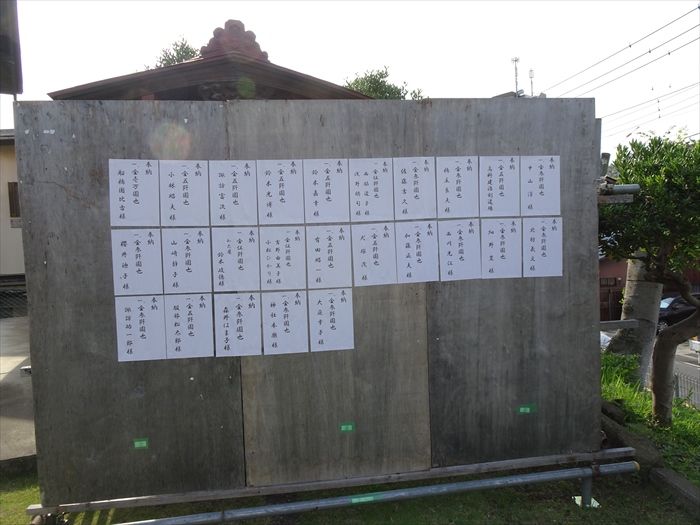

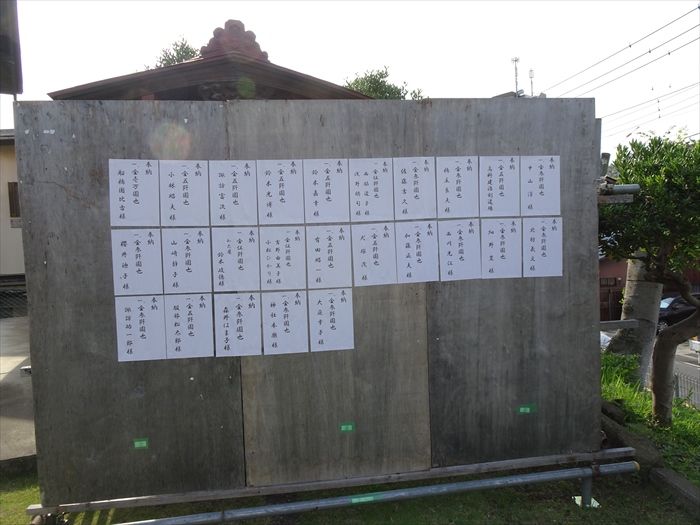

6月14日に開催予定?の例祭への奉納掲示板。

藤沢宿の最初の鎮守で、寛永年間(1624年 - 1644年)山王山(藤沢市本町4丁目8-50付近)に

勧請された。安永年間(1772年 - 1781年)藤沢山33第諦如上人が清浄光寺の近くに移転させた。

祭神は大巳貴命(おおむなむちのみこと)。

境内の石造物群。

青面金剛庚申塔は貞享2年の建立。

白の縁取りのアジサイも美しかった。

更に県道302号線を進むと左手に「正一位 山王稲荷大明神」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

船玉神社を後にし鎌倉街道を境川にそって南に進む。

そして最初の十字路を左折し坂道を登って行く。

藤沢市藤が岡1丁目2-1。

暫く坂道を登り左折すると右手にあったのが賃貸マンション・コンフォール藤沢。

そしてその先、左手にあったのが「藤稲荷」。

正式な参道の一の鳥居、二の鳥居を振り返る。

「社殿」正面。

「内陣」。

「藤稲荷」を後にし、滝川沿いを下流側に進んでいく

そして次に訪ねたのが「感応院」。「山門」は薬医門。

高野山真言宗の寺院。山号は三島山。

藤沢市大鋸二丁目6番8号。藤沢宿では最も古い寺院とのこと。

山門前の石碑「弘法大師 感応院」。

境内右側の歴史を感じさせる鐘楼は老朽化?による立入禁止のテープが周囲に。

「太平洋戦争時の金属供出により梵鐘が無くなってしまったため、戦後再鋳造された梵鐘。

梵鐘にその旨が記録されている。 供出の事実を後世に残している意味で貴重な梵鐘である。

(享保18年11月鋳造、昭和18年2月10日供出、昭和26年3月12日再鋳)」

「弘法大師修行像」。

感応院には弘法大師像が2つあり、1つは本堂内にある木造弘法大師像で、

相模国準四国八十八箇所の一番。

境内中央にはこの弘法大師修行石像があり、これは二十三番。

八十八箇所を巡礼する人は、ここに2度来ることになるのだと。

「不動堂(本堂)」。

建保6年(1218)源実朝を開基として創建。道教の開山。

応永5年(1398)幸海が中興。やや荒れているが、独特の風情がある。

本尊は不動明王。

藤沢七福神・「寿老人」の寺。

「不動堂(本堂)」右側の玄関の向拝の彫刻も見事。

本堂唐破風の彫刻。

本堂唐破風の童子の彫刻。

「三嶋大明神」の石鳥居。

扁額「三嶋大明神」。

「 感応院三嶋神社 」👈リンク。

源頼朝が建てたものとされ、堂が360°回転するように造られているとのこと。

長谷寺の輪蔵などにも見られるように、経が納められた堂を回転させることで御利益 あると。

扉の両脇の木の壁には見事な彫刻が。

三嶋大明神4面の昇り龍の彫り物。

三嶋大明神4面の下り龍の彫り物。

「不動堂(本堂)」前に石碑が2本。

「南無妙遍照金剛」の石碑。

「辞碑」

「不動堂(本堂)」前から境内の鐘楼、山門を見る。

右から「六地蔵」と彫られた台座の上に、一枚の石板に六地蔵が線彫りされていた。

磨耗してよく見えなくなっているが、確かに6体。

「感応院」を後にし、「遊行寺」交差点から日比谷花壇大船フラワーセンター方面に繋がる

県道302号線・小袋谷藤沢線に出て、東に進み路地を左に折れる。

県道302号線・小袋谷藤沢線は、古くは鎌倉山之内往還と呼ばれ、藤沢宿から遊行寺を経て

小袋谷に至り、鎌倉街道(現、神奈川県道21号線)と合流する街道だった。

鎌倉時代、この街道は藤沢宿から鎌倉へ向かう交通の要衝として位置づけられ小袋谷付近に

関所が置かれていたのだと。

急な石段を上って行く。

左手奥に赤い小さな社が。

「大鋸山武士堂 稲荷大明神」。

「内陣」。

そして次に訪ねたのが、「山王神社」。

階段の上には山王神社の朱塗りの鳥居が。

藤沢市大鋸3丁目2-29。

「山王神社の由緒

この山王神社(正式名は、別地山王社:わけちさんのうしゃ)は、旧相州鎌倉郡藤澤宿西村

(明治になり西富に改名)の鎮守で、祭神は大已貴尊{おおなむちのみこと}で別名は

五穀豊穣・縁結びの神、そして医薬の神といわれる大国主命(おおくにぬしのみこと)です.

(明治になり西富に改名)の鎮守で、祭神は大已貴尊{おおなむちのみこと}で別名は

五穀豊穣・縁結びの神、そして医薬の神といわれる大国主命(おおくにぬしのみこと)です.

俗称として、七福神のひとつ『大黒天』とも言われています。

例祭lは、毎年6月14日に執り行われています。

この山王神社の由緒ですが、南関東の地を治めていた後北条氏が滅ぼされた後、代わって

徳川家康が関東の地を治めることになり、江戸城に居を構えました。

徳川家康が関東の地を治めることになり、江戸城に居を構えました。

その後、京との往来や鷹狩の際の宿泊所(御殿)が.慶長元年(1596年)に現在の藤澤公民館

の北側にあった藤沢の氏神で撥塚山王権現社(ばちづかさんのうごんげんしゃ)の境内に

造られました。

の北側にあった藤沢の氏神で撥塚山王権現社(ばちづかさんのうごんげんしゃ)の境内に

造られました。

その御、徳川の天下となった寛永11年(1634年)に.徳川3代将軍家光が朝廷より太政大臣

という最高官位を授かるため江戸より京へ上洛するに当り、将軍家光の威光を示す御殿を新築

するために、山王権現社は坂戸町の西の丘(旧県立藤沢高校の地)に遷座され、その後.

明治初期まで鎮座しておりました.

という最高官位を授かるため江戸より京へ上洛するに当り、将軍家光の威光を示す御殿を新築

するために、山王権現社は坂戸町の西の丘(旧県立藤沢高校の地)に遷座され、その後.

明治初期まで鎮座しておりました.

この山王権現社は、明治時代にここの地に藤沢町営実業女学校(県立藤沢女子校の前身)

を造るため、白幡神社に移されて合妃されました。

を造るため、白幡神社に移されて合妃されました。

坂戸町の西へ移されて以来、西村・大鋸・大久保町辺りの住民より参拝するに遠いとの声が

永らく多く出ていたため、安永9年頃(1780年頃)に遊行寺の藤沢山33世諦如上人によって

永らく多く出ていたため、安永9年頃(1780年頃)に遊行寺の藤沢山33世諦如上人によって

鎌倉山之内往還(藤沢西村~小袋谷)の街道筋で遊行寺の寺領である西村1番地

(現在の大鋸3丁目2-29)に別社を勧誘し、分地山王社が造営されました。

それ以来、鎌倉郡藤沢宿西村・大鋸の鎮守さまとして戦前まで璃光の山王様と呼ばれ、例祭には

芝居小屋や露天も出て近隣地域の多くの住民の参拝で賑わっておりました。

(現在の大鋸3丁目2-29)に別社を勧誘し、分地山王社が造営されました。

それ以来、鎌倉郡藤沢宿西村・大鋸の鎮守さまとして戦前まで璃光の山王様と呼ばれ、例祭には

芝居小屋や露天も出て近隣地域の多くの住民の参拝で賑わっておりました。

明治初期の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)により、この山王神社と土地は遊行寺より

当時の大門町(大光町の前身)に無償譲与され、現在は地縁団体である大光町内会の所有と

なっており、大光町のみの氏神となっております。」

当時の大門町(大光町の前身)に無償譲与され、現在は地縁団体である大光町内会の所有と

なっており、大光町のみの氏神となっております。」

6月14日に開催予定?の例祭への奉納掲示板。

藤沢宿の最初の鎮守で、寛永年間(1624年 - 1644年)山王山(藤沢市本町4丁目8-50付近)に

勧請された。安永年間(1772年 - 1781年)藤沢山33第諦如上人が清浄光寺の近くに移転させた。

祭神は大巳貴命(おおむなむちのみこと)。

境内の石造物群。

青面金剛庚申塔は貞享2年の建立。

白の縁取りのアジサイも美しかった。

更に県道302号線を進むと左手に「正一位 山王稲荷大明神」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.