PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】

県道302号線を進む。前方に柄沢橋交差点が。

民家の庭の枇杷の木にはビワがたわわに。

そして次に訪ねたのが

「柄沢山 宗休庵 隆昌院(からさわさん しゅうきゅうあん りゅうしょういん)」。

日蓮宗の寺、「南無妙法蓮華経」題目碑。

「鬼子母神」碑。通称「柄沢の鬼子母神」と呼ばれている寺。

鬼子母神は安産・子育(こやす)の神様として広く信仰の対象となっているのだ。

柄沢山宗休庵 隆昌院 通称「柄沢の鬼子母神」 創立元禄十六年(西暦1703年)

約303年前「開山」閑攝院相休日心上人 播州赤穂、城主浅野内匠頭の家臣奥田孫太夫の末子、

君父菩提のため鎌倉に来たり、両山(鎌倉妙本寺、池上本門寺)二十四世日等の法弟となり

比企永代千部大会を開闢し、その法勲により日等より鬼子母神像を賜り当地に当院を建立する。

その後本堂が大破し、文久三年(1863年)今日の本堂を再建す。当山安置奉る子育厄除

鬼子母神は日蓮上人が松葉谷草庵に中老日法上人に彫刻させ宗祖開眼の尊像と伝えられ、

後に比企大学に与え、妙本寺に格護、両山六世日行に夢告あり、両山七世寿(稚児貫主)を

現出させた由緒ある尊像といわれる。

以後、現在に至るまで子供の守護神として子宝成就、安産成就、育成祈願、虫封じ、命名、

厄除け等でご利益甚大にして信者参拝多し。病弱の子供が丈夫になり、長命を得た人々の孫を

連れての参拝者多数あり。

「寺務所」。

「本堂」への階段。

「本堂」。

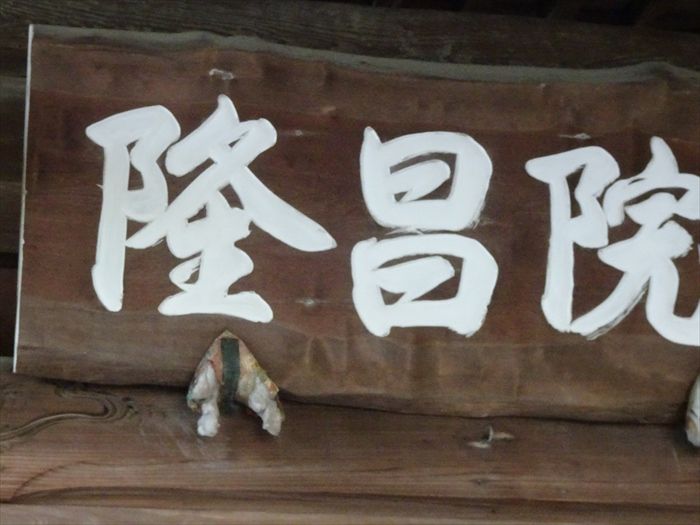

扁額「隆昌院」。

向拝柱の見事な彫刻。

本堂前の摩尼車(後生車)。

「祈願回向 一回一誦(いっかいいちじゅ」。

「摩尼とは、宝珠・如意・離垢と漢訳し、珠玉の総称で正法の功徳にたとえられます。

正法のお経である法華経が書写された車輪型の経文石板に触れ、一回転させる事でお経を

一回読誦(一回一誦)した事になります。更に心を込めて回すと、その回数のお経を読んだ事と

同じ功徳がいただけるとされます。また、一心に合掌し誓いや願いを祈りながら摩尼車を回すと

必ず祈願が叶うと信じられています。

私たちの心の中にある仏心を目覚めさせその美しい心を清め、自己を生かすことができるよう

摩尼車を回して御参詣下さい。」とネットより。

「南無日蓮大士七百年紀念開山」碑。

「隆昌院」を後にし、階段道を上って行く。

柄沢地区を北に向かって進む。

右手にあったのが「森坂稲荷大明神」。

「森坂稲荷大明神」社号標。

社殿の前、両側に1対の狐が鎮座。「巻物」をくわえていた。

「巻物」は仏教の経典で神様からの言葉の意味があるのだと。

「社殿」。

「内陣」。

そして次に訪ねたのが「柄澤神社(からさわじんじゃ)」

角にあった「青面金剛像」の庚申塔。天保十年(1839)、「當村中」?の文字が。

「柄澤神社」社号標。

社号標横にも青面金剛碑群。

駒形碑(左)と地神像・文政十三年(1830)(右)。

駒形碑の下部には三猿が。

左から八臀弁財天 (はっぴべんざいてん)、不動明王像、大山不動尊(天明三年)。

正面に一の鳥居と拝殿。

1193年(建久4年)、入間野・那須野の巻狩へ向かう途中の源頼朝が参拝したことで

信仰が広まり、鎌倉武士や江戸時代の領主大久保佐渡守忠保らに崇敬され、村民も氏神と仰ぎ

祭事を尽くしたのだという。

藤沢市柄沢512。

左から青面金剛 (しょうめんこんごう)、帝釈天王とそれぞれ刻まれた碑。

その右横の3体は、左から

・合掌六腑責面金剛像+三猿

・合掌六腑責面金剛像+三猿・元禄十二己卯天十一月廿六日、

・六腑金剛像。

狛犬(左)。

狛犬(右)。

鳥居の神額「柄澤神社」。

「鐘楼」。

「手水舎」。

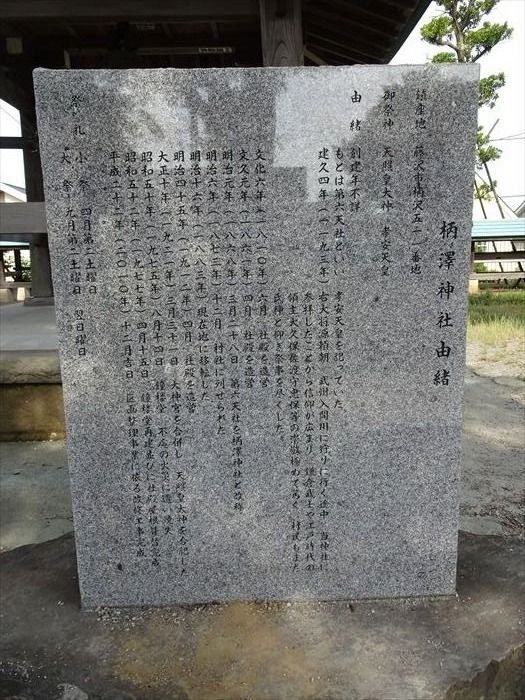

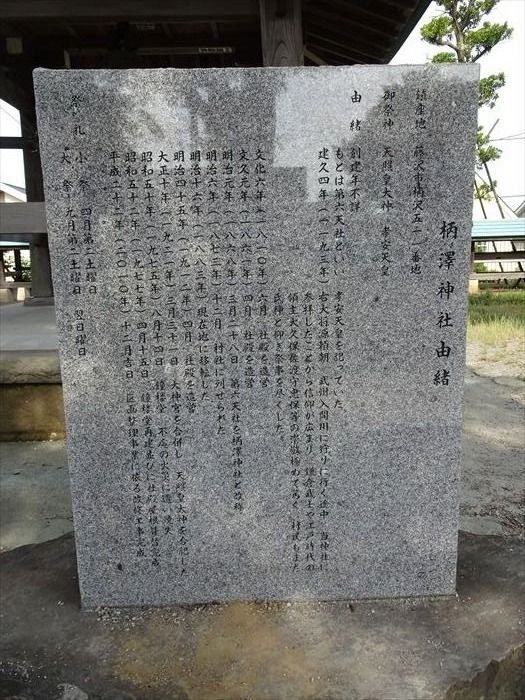

[柄沢神社由緒]

鎮座地 藤沢市柄沢五一二番地

御祭神 天照皇大神 孝安天皇

由緒

創建年不詳。もとは第六天社といい、孝安天皇を祀っていた。

建久四年(一一九三年) 右大将源頼朝武州入間川に狩りせし路次当神社に奉斎せしより、

鎌倉武士及び領主大久保佐渡守忠保等の崇敬極めて篤く、

村民亦氏神と仰ぎ祭事を尽くした。

文化六年(一八一〇年)六月 社殿を造営

文久元年(一八六一年)四月 社殿を造営

明治元年(一八六八年)三月二十八日 第六天社を柄沢神社と改称

明治六年(一八七三年)十二月 村社に列せられた。

明治十六年(一八八三年)現在地に移転した

明治四十五年(一九一ニ年)四月 社殿を造営

大正十年(一九ニ一年)三月三十一日 大神宮を合併し天照皇大神を合妃した

昭和五十年(一九七五年)八月十四日鐘楼堂不慮の火災に遭い焼失

昭和五十二年(一九七七年)四月十五日鐘楼堂再建並に社殿屋根葺替完成

平成二十二年(ニ◯十◯年)十二月吉日 区画整理事業に依る改修工事完成

祭礼 小祭 四月第二土曜日

大祭 九月第二土曜日 翌日曜日

「拝殿」。

平成の村岡七福神恵比須様。

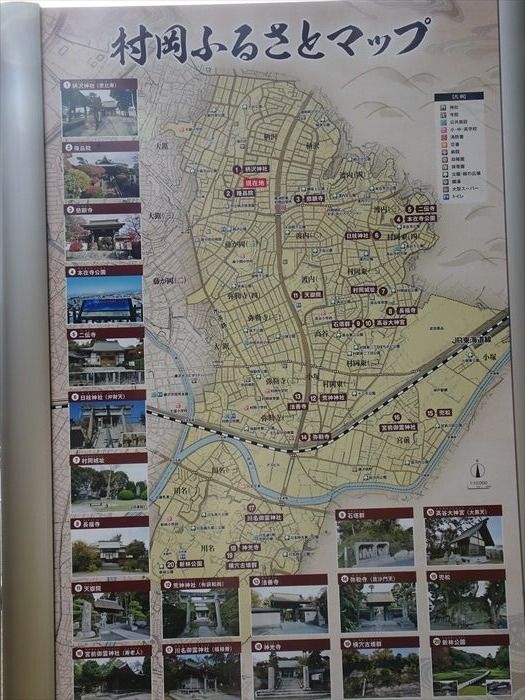

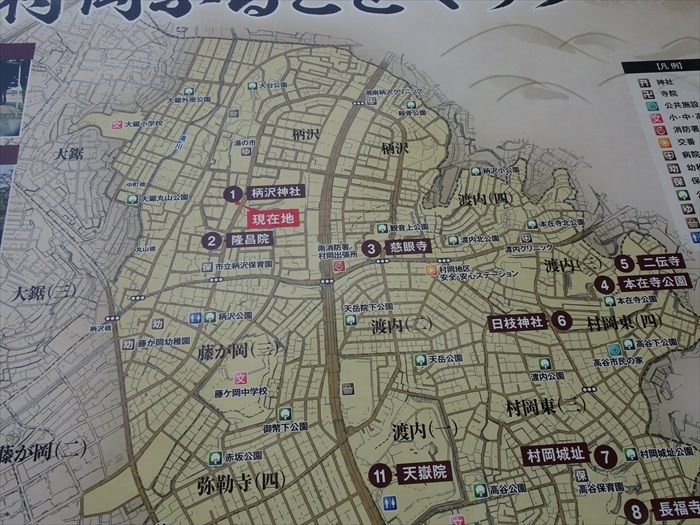

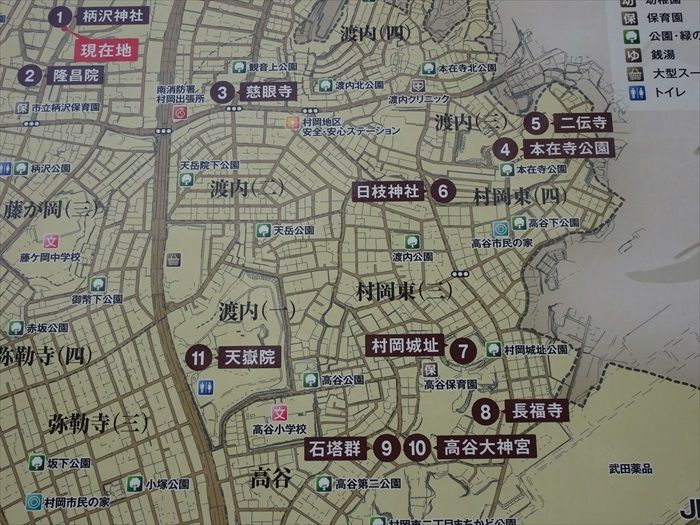

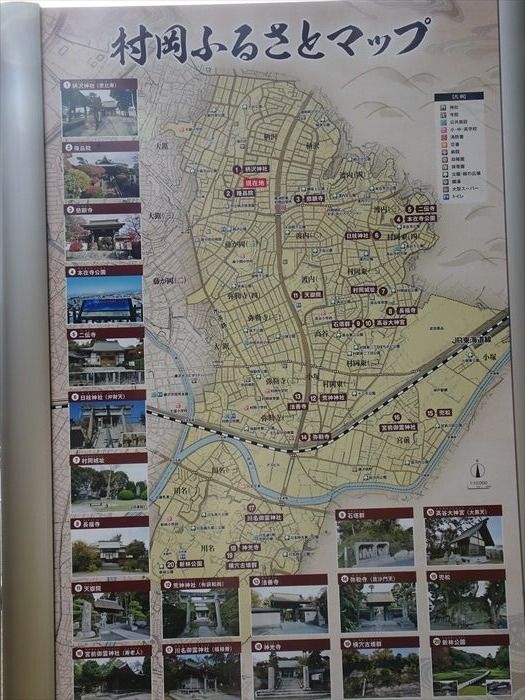

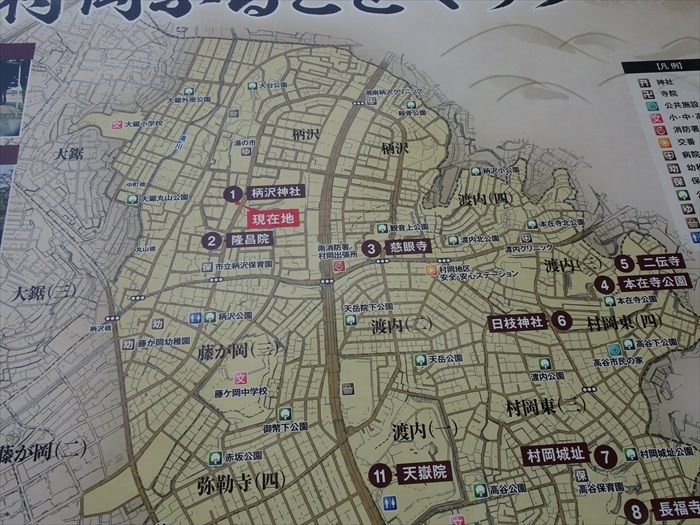

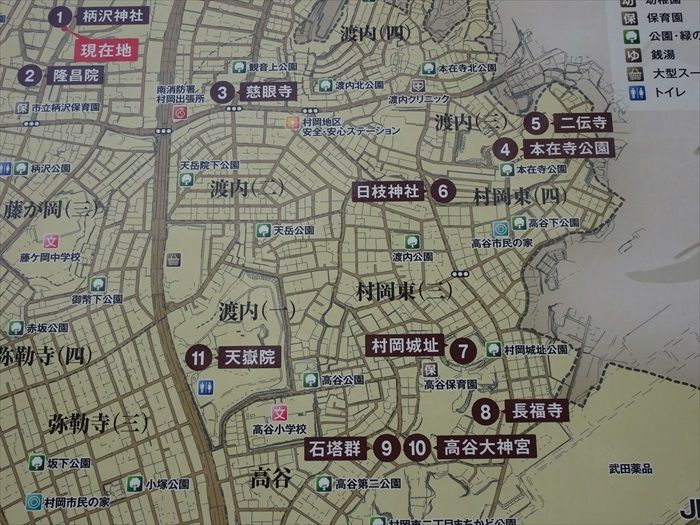

「村岡ふるさとマップ」。

これから巡る予定の神社仏閣を確認。

渡内、村岡地区。

弥勒寺地区。

「柄澤神社」境内を振り返る。

「柄澤神社」の隣りにあった「柄沢中央町内会館」。

さらに302号線・小袋谷藤沢線を大船方面に進む。

302号線・小袋谷藤沢線は鎌倉市小袋谷(こぶくろや・大船地区)と藤沢市西富とを

結ぶ一般県道。古くは鎌倉山之内往還と呼ばれ、藤沢宿から遊行寺を経て小袋谷に至り

鎌倉街道(現県道 21 号線)と合流する街道だった。

鎌倉時代この街道は藤沢宿から鎌倉へ向かう交通の要衝として位置づけられ、小袋谷付近に

関所が置かれていた とウィキペディアより。

村岡消防署前交差点角。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

県道302号線を進む。前方に柄沢橋交差点が。

民家の庭の枇杷の木にはビワがたわわに。

そして次に訪ねたのが

「柄沢山 宗休庵 隆昌院(からさわさん しゅうきゅうあん りゅうしょういん)」。

日蓮宗の寺、「南無妙法蓮華経」題目碑。

「鬼子母神」碑。通称「柄沢の鬼子母神」と呼ばれている寺。

鬼子母神は安産・子育(こやす)の神様として広く信仰の対象となっているのだ。

柄沢山宗休庵 隆昌院 通称「柄沢の鬼子母神」 創立元禄十六年(西暦1703年)

約303年前「開山」閑攝院相休日心上人 播州赤穂、城主浅野内匠頭の家臣奥田孫太夫の末子、

君父菩提のため鎌倉に来たり、両山(鎌倉妙本寺、池上本門寺)二十四世日等の法弟となり

比企永代千部大会を開闢し、その法勲により日等より鬼子母神像を賜り当地に当院を建立する。

その後本堂が大破し、文久三年(1863年)今日の本堂を再建す。当山安置奉る子育厄除

鬼子母神は日蓮上人が松葉谷草庵に中老日法上人に彫刻させ宗祖開眼の尊像と伝えられ、

後に比企大学に与え、妙本寺に格護、両山六世日行に夢告あり、両山七世寿(稚児貫主)を

現出させた由緒ある尊像といわれる。

以後、現在に至るまで子供の守護神として子宝成就、安産成就、育成祈願、虫封じ、命名、

厄除け等でご利益甚大にして信者参拝多し。病弱の子供が丈夫になり、長命を得た人々の孫を

連れての参拝者多数あり。

「寺務所」。

「本堂」への階段。

「本堂」。

扁額「隆昌院」。

向拝柱の見事な彫刻。

本堂前の摩尼車(後生車)。

「祈願回向 一回一誦(いっかいいちじゅ」。

「摩尼とは、宝珠・如意・離垢と漢訳し、珠玉の総称で正法の功徳にたとえられます。

正法のお経である法華経が書写された車輪型の経文石板に触れ、一回転させる事でお経を

一回読誦(一回一誦)した事になります。更に心を込めて回すと、その回数のお経を読んだ事と

同じ功徳がいただけるとされます。また、一心に合掌し誓いや願いを祈りながら摩尼車を回すと

必ず祈願が叶うと信じられています。

私たちの心の中にある仏心を目覚めさせその美しい心を清め、自己を生かすことができるよう

摩尼車を回して御参詣下さい。」とネットより。

「南無日蓮大士七百年紀念開山」碑。

「隆昌院」を後にし、階段道を上って行く。

柄沢地区を北に向かって進む。

右手にあったのが「森坂稲荷大明神」。

「森坂稲荷大明神」社号標。

社殿の前、両側に1対の狐が鎮座。「巻物」をくわえていた。

「巻物」は仏教の経典で神様からの言葉の意味があるのだと。

「社殿」。

「内陣」。

そして次に訪ねたのが「柄澤神社(からさわじんじゃ)」

角にあった「青面金剛像」の庚申塔。天保十年(1839)、「當村中」?の文字が。

「柄澤神社」社号標。

社号標横にも青面金剛碑群。

駒形碑(左)と地神像・文政十三年(1830)(右)。

駒形碑の下部には三猿が。

左から八臀弁財天 (はっぴべんざいてん)、不動明王像、大山不動尊(天明三年)。

正面に一の鳥居と拝殿。

1193年(建久4年)、入間野・那須野の巻狩へ向かう途中の源頼朝が参拝したことで

信仰が広まり、鎌倉武士や江戸時代の領主大久保佐渡守忠保らに崇敬され、村民も氏神と仰ぎ

祭事を尽くしたのだという。

藤沢市柄沢512。

左から青面金剛 (しょうめんこんごう)、帝釈天王とそれぞれ刻まれた碑。

その右横の3体は、左から

・合掌六腑責面金剛像+三猿

・合掌六腑責面金剛像+三猿・元禄十二己卯天十一月廿六日、

・六腑金剛像。

狛犬(左)。

狛犬(右)。

鳥居の神額「柄澤神社」。

「鐘楼」。

「手水舎」。

[柄沢神社由緒]

鎮座地 藤沢市柄沢五一二番地

御祭神 天照皇大神 孝安天皇

由緒

創建年不詳。もとは第六天社といい、孝安天皇を祀っていた。

建久四年(一一九三年) 右大将源頼朝武州入間川に狩りせし路次当神社に奉斎せしより、

鎌倉武士及び領主大久保佐渡守忠保等の崇敬極めて篤く、

村民亦氏神と仰ぎ祭事を尽くした。

文化六年(一八一〇年)六月 社殿を造営

文久元年(一八六一年)四月 社殿を造営

明治元年(一八六八年)三月二十八日 第六天社を柄沢神社と改称

明治六年(一八七三年)十二月 村社に列せられた。

明治十六年(一八八三年)現在地に移転した

明治四十五年(一九一ニ年)四月 社殿を造営

大正十年(一九ニ一年)三月三十一日 大神宮を合併し天照皇大神を合妃した

昭和五十年(一九七五年)八月十四日鐘楼堂不慮の火災に遭い焼失

昭和五十二年(一九七七年)四月十五日鐘楼堂再建並に社殿屋根葺替完成

平成二十二年(ニ◯十◯年)十二月吉日 区画整理事業に依る改修工事完成

祭礼 小祭 四月第二土曜日

大祭 九月第二土曜日 翌日曜日

「拝殿」。

平成の村岡七福神恵比須様。

「村岡ふるさとマップ」。

これから巡る予定の神社仏閣を確認。

渡内、村岡地区。

弥勒寺地区。

「柄澤神社」境内を振り返る。

「柄澤神社」の隣りにあった「柄沢中央町内会館」。

さらに302号線・小袋谷藤沢線を大船方面に進む。

302号線・小袋谷藤沢線は鎌倉市小袋谷(こぶくろや・大船地区)と藤沢市西富とを

結ぶ一般県道。古くは鎌倉山之内往還と呼ばれ、藤沢宿から遊行寺を経て小袋谷に至り

鎌倉街道(現県道 21 号線)と合流する街道だった。

鎌倉時代この街道は藤沢宿から鎌倉へ向かう交通の要衝として位置づけられ、小袋谷付近に

関所が置かれていた とウィキペディアより。

村岡消防署前交差点角。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.