PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

そして次の江の島コーナー「明治の江の島を描いた浮世絵と石版画」も「前記」の

展示と同じであった。

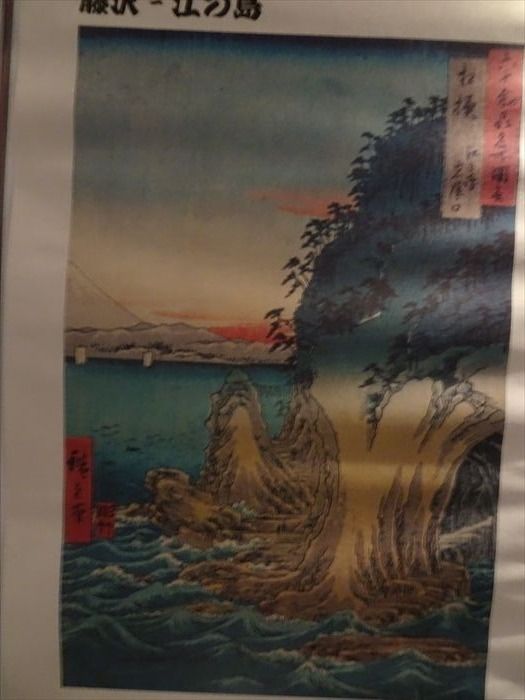

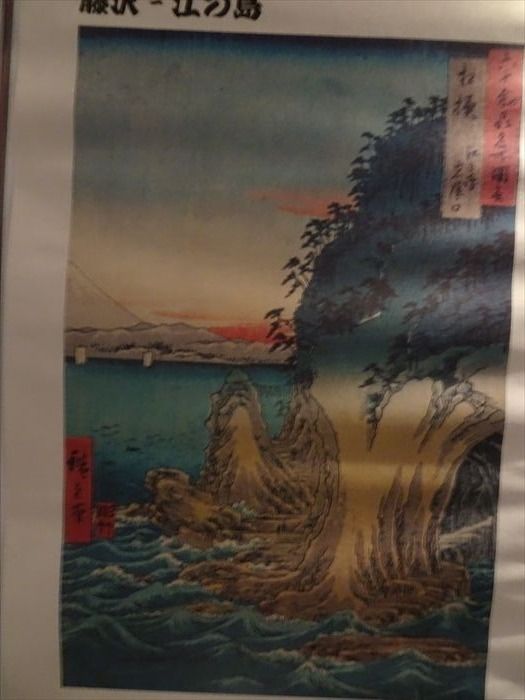

歌川広重初代 「相州江乃嶋辨才天開帳詣本宮岩屋の図」 弘化4年~嘉永5年(1847~52)

「国貞の弟子であるニ代国貞(四代豊国)と、広重の弟子の二代広重による供筆作品です。

江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑を採ってくるようすを、将軍が上覧している

場面でしよう。ただし、実際に家茂が上洛の途中て江の島へ寄った事実はなく、源頼朝に

仮託したものと考えられます。

画面中央の波を境に、陸上のようすをニ代広重が、海中のようすをニ代国貞が描いており、

師匠同様に、風景描写に長けたニ代広重、人物が得意なニ代国貞が、それぞれの手腕を

右の平な俎板岩(まないたいわ)の上で緋毛氈(ひもうせん)を広げ酒肴を楽しんでいます。

江島弁財天が歌舞音曲を生業とするものに篤く信仰されていたと。

画面左の岩場や参道に角木瓜(もっこう)の日傘の常磐津(ときわづ)節、中央の三本杵は

江戸長唄(ながうた)の杵屋(きねや)、菱に三つ柏は清元(きよもと)節、桜草の宮本節も。

その傍では釣りをする清元節の女性たちもいます。三々五々岩場巡りをしたり、本宮岩屋に

詣でたり、裸の子供たちに投銭をしてそれを海中で拾わせたりして芸者が楽しむ有様。

左手には富士山の姿も。

展示と同じであった。

歌川広重初代 「相州江乃嶋辨才天開帳詣本宮岩屋の図」 弘化4年~嘉永5年(1847~52)

「国貞の弟子であるニ代国貞(四代豊国)と、広重の弟子の二代広重による供筆作品です。

江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑を採ってくるようすを、将軍が上覧している

場面でしよう。ただし、実際に家茂が上洛の途中て江の島へ寄った事実はなく、源頼朝に

仮託したものと考えられます。

画面中央の波を境に、陸上のようすをニ代広重が、海中のようすをニ代国貞が描いており、

師匠同様に、風景描写に長けたニ代広重、人物が得意なニ代国貞が、それぞれの手腕を

右の平な俎板岩(まないたいわ)の上で緋毛氈(ひもうせん)を広げ酒肴を楽しんでいます。

江島弁財天が歌舞音曲を生業とするものに篤く信仰されていたと。

画面左の岩場や参道に角木瓜(もっこう)の日傘の常磐津(ときわづ)節、中央の三本杵は

江戸長唄(ながうた)の杵屋(きねや)、菱に三つ柏は清元(きよもと)節、桜草の宮本節も。

その傍では釣りをする清元節の女性たちもいます。三々五々岩場巡りをしたり、本宮岩屋に

詣でたり、裸の子供たちに投銭をしてそれを海中で拾わせたりして芸者が楽しむ有様。

左手には富士山の姿も。

海中で投銭を拾う裸の子供と海女の姿。

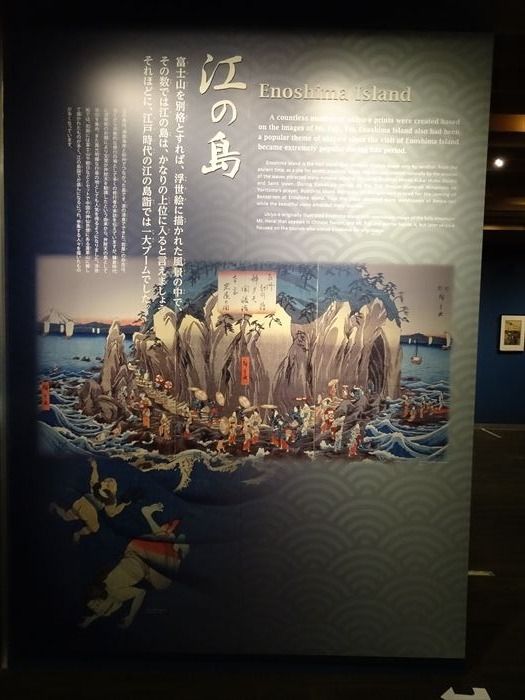

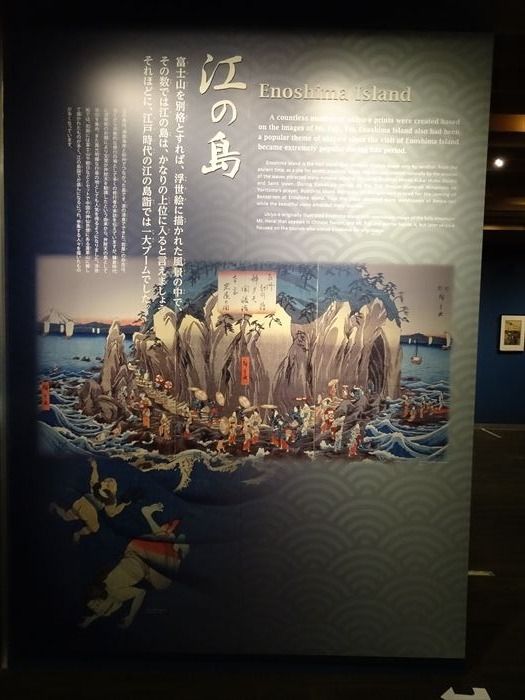

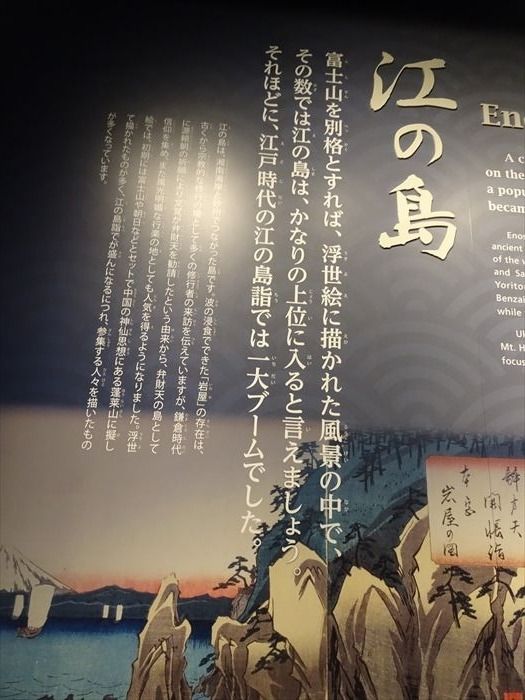

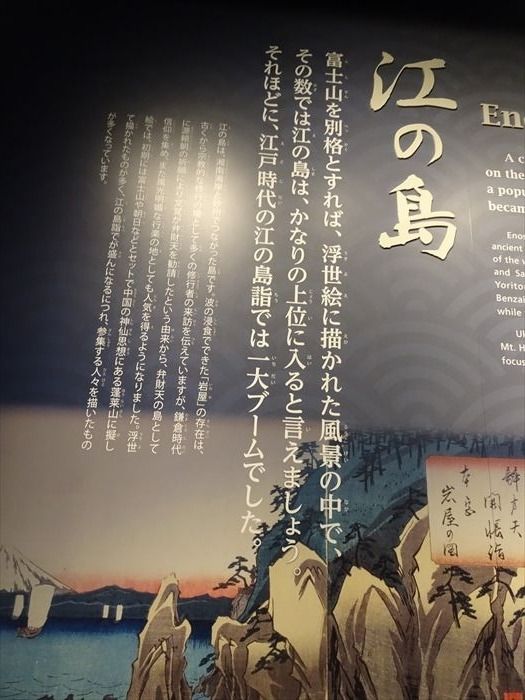

富土山を別格とすれば、浮世絵に描かれた風景の中でその数では江の島は、かなりの上位に

入ると言えましよう

それほどに、江戸時代の江の島詣では一大ブームでした。」

江の島は湘南海岸と砂州でつながった島です。波の浸食でできた「岩屋」の存在は、

古くは宗教的な修業の場として多くの修行者の来訪を伝えていますが、鎌倉時代に源頼朝の

祈願により文覚が弁財天を勧請したという由来から、弁財天の島として信仰を集め、また

風光明媚な行楽の地としても人気を得るようになリました。

浮世絵では、初期には富士山や朝日などとセットで中国の神仙思想にある蓬莱山に擬し

て描かれたものが多く、江の島詣でが盛んになるにつれ、参集する人々を描いたものが

多くなっています。」

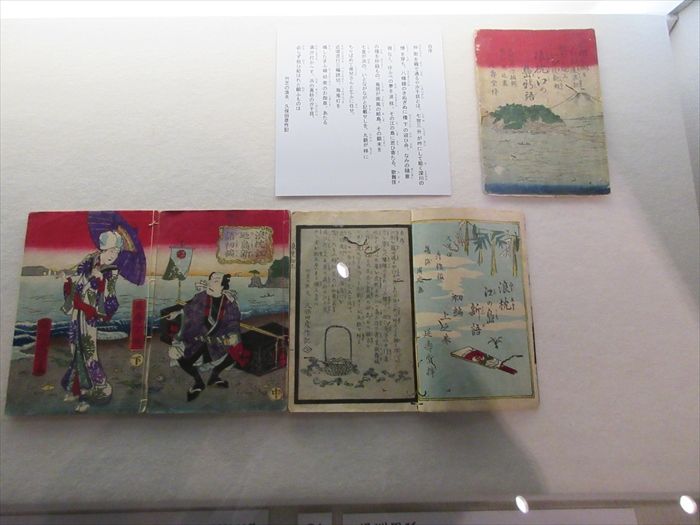

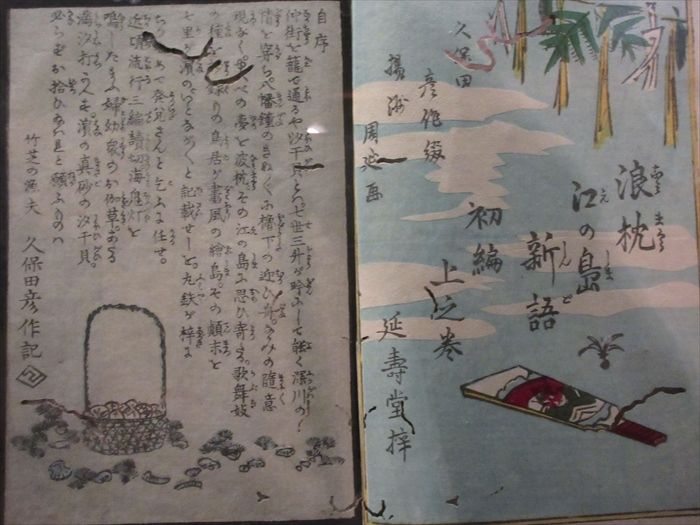

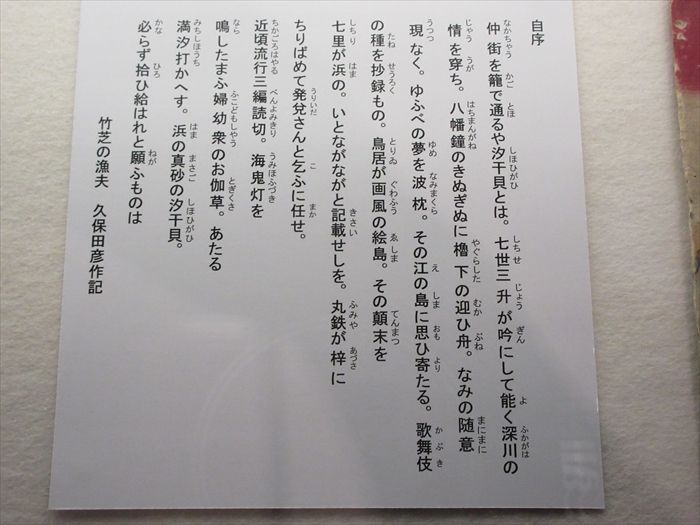

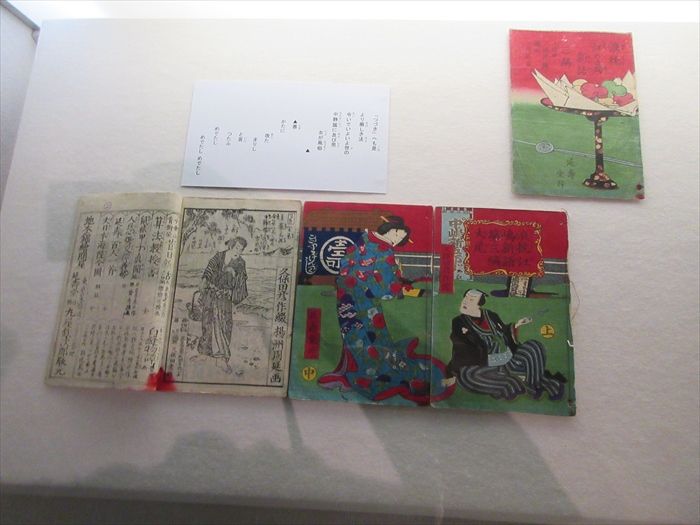

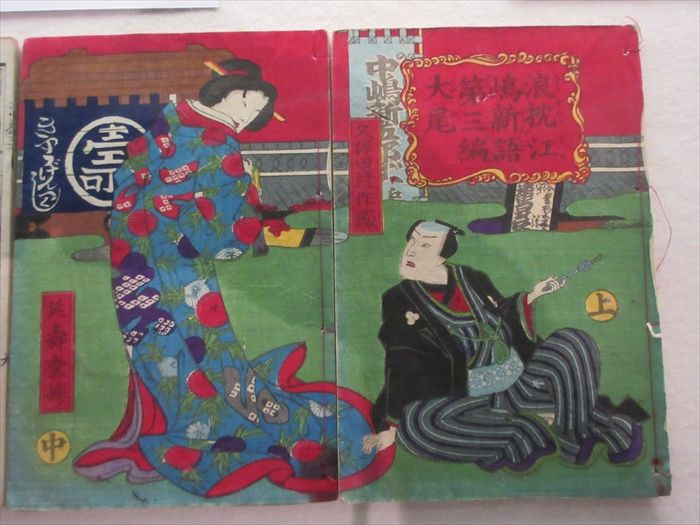

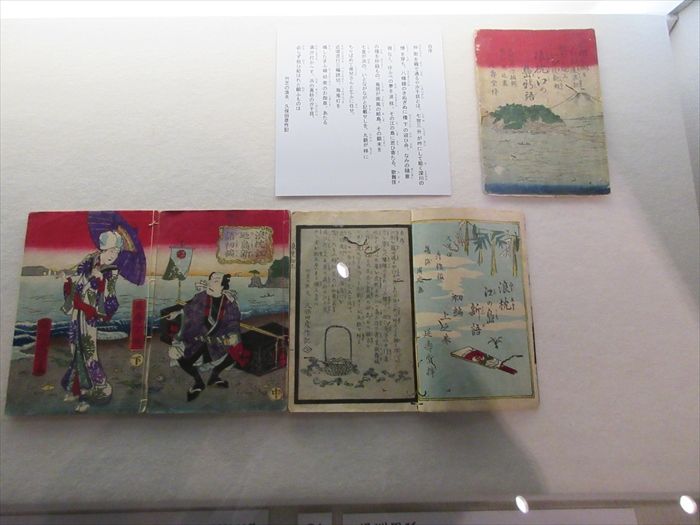

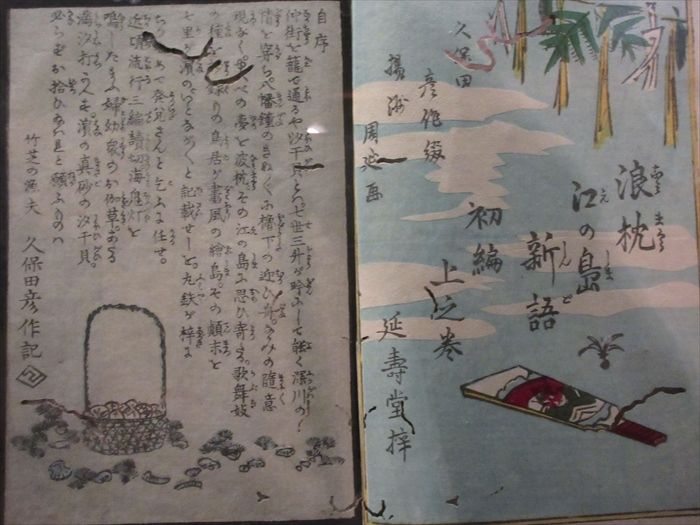

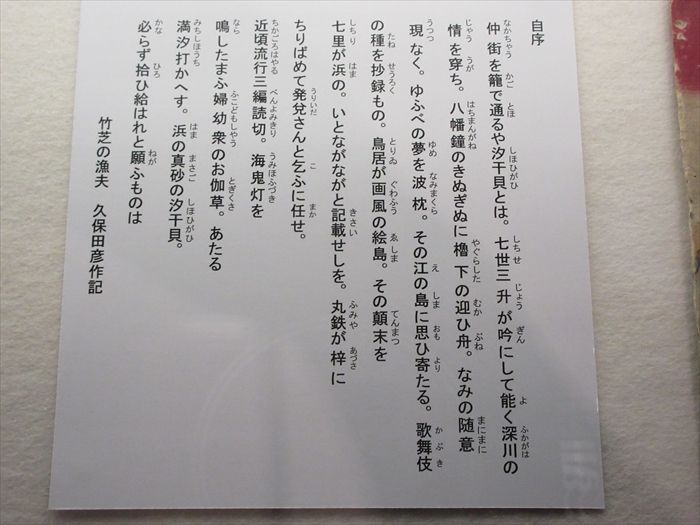

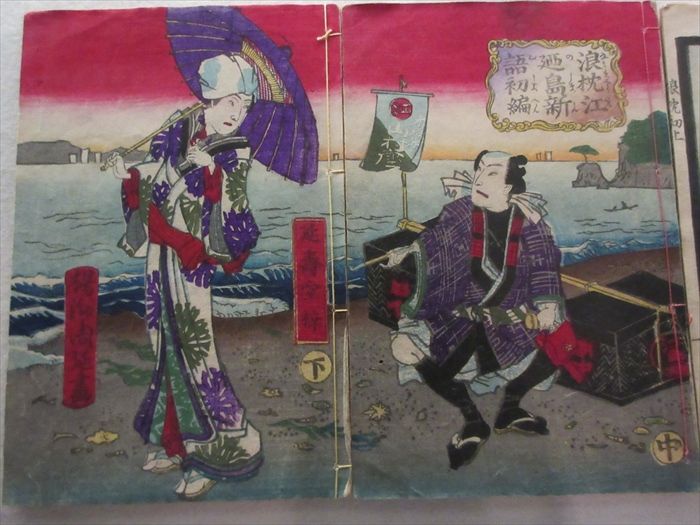

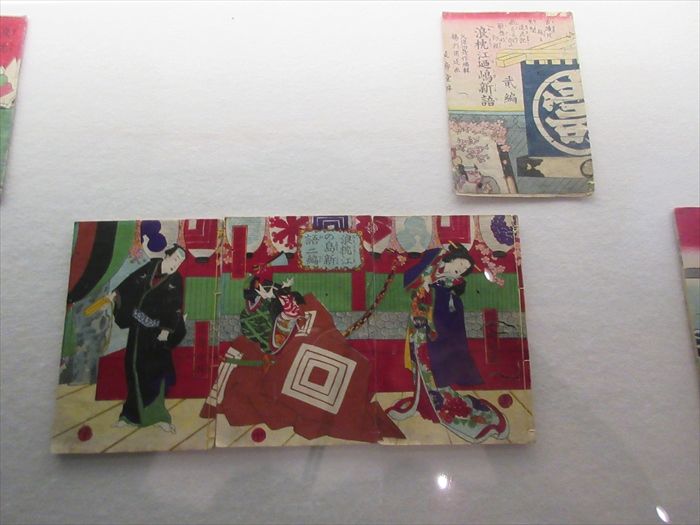

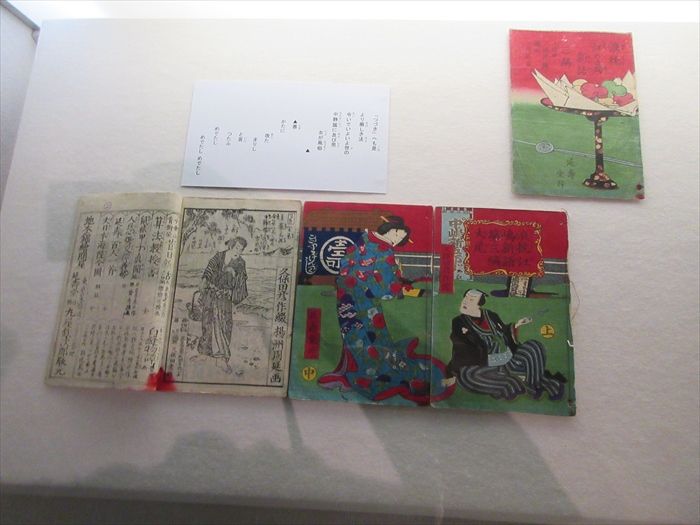

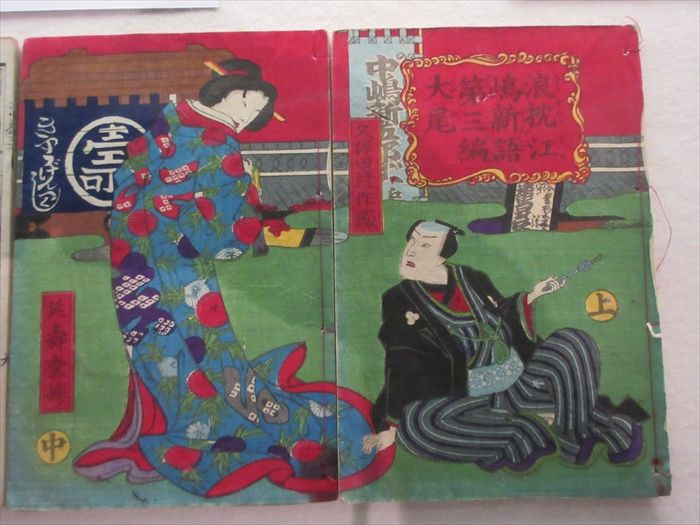

23.楊州周延 波枕江の島新語 明治13年(1880)

「自序

仲街を籠で通るや汐干貝とは。七世三升が吟にして能く深川の

情を穿ち。八幡鐘のきぬぎぬに櫓下の迎ひ舟。なみの随意現なく、

ゆふべの夢を波枕。その江の島に思ひ寄たる。歌舞伎の種を抄録もの。

鳥居が画風の絵島。その顛末を七里が浜の。いとながながと記載せしを。

丸鉄が梓にちりばめて発兌さんと乞ふに任せ。

近頃流行三編読切。海鬼灯を鳴したまふ婦幼衆のお伽草。あたる

満汐打かへす。浜の真砂の汐干貝。

必らず拾ひ給はれと願ふものは

竹芝の漁夫 久保田彦作記」

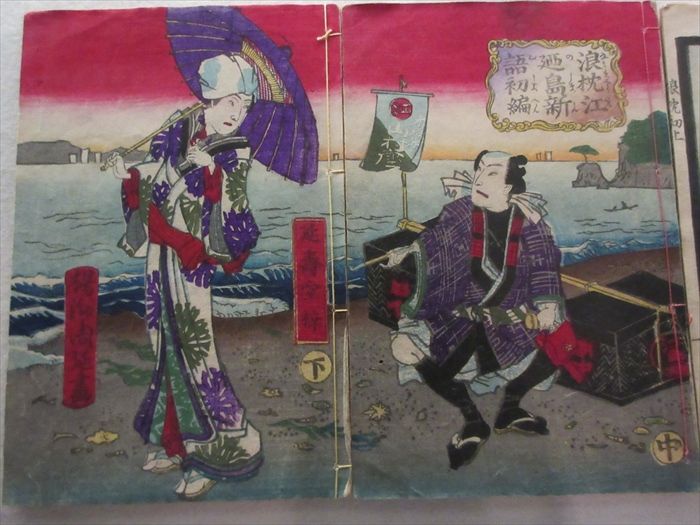

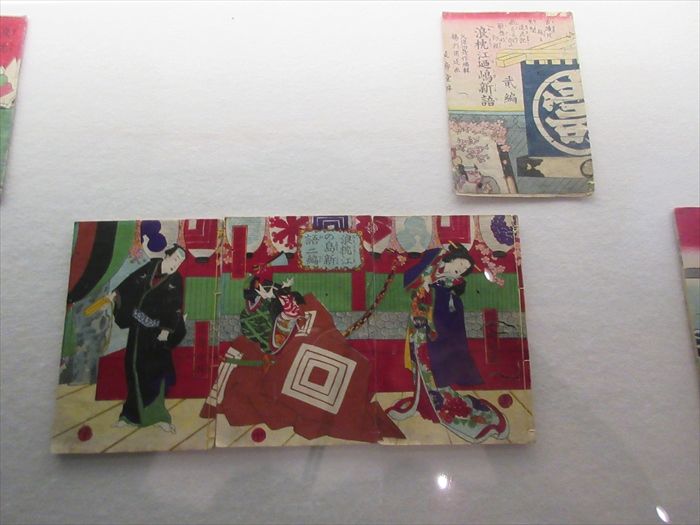

歌舞伎の作者であった久保田彦作( 1846 ~ 1898 )が著した明治の絵草紙。

画の周延は幕末から明治初期にかけて役者絵の第一人者で、さながら歌舞伎を見ているような

作品です。

こうした絵草紙類にも、名所江の島はたびたび取り上げられました。

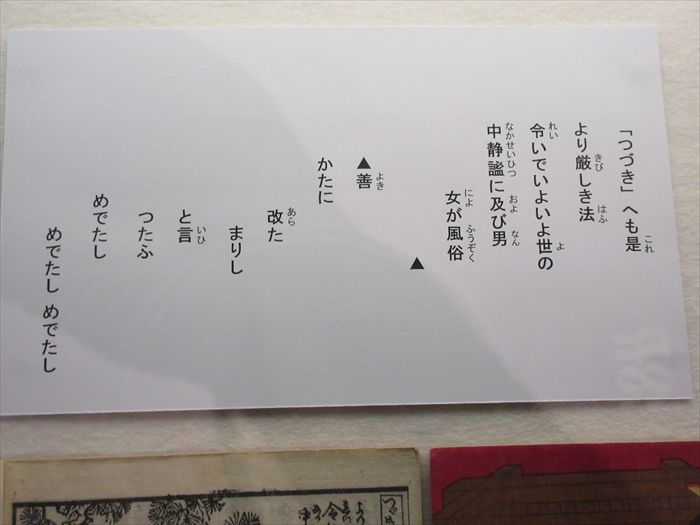

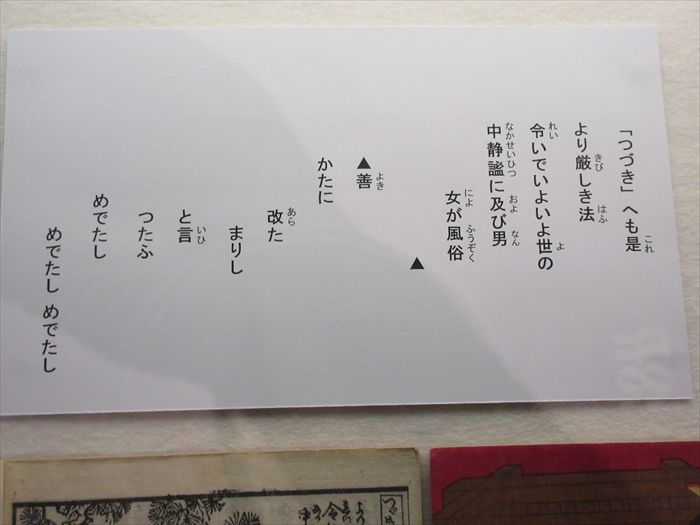

「「つづき」へも是

より厳しき法 令いでいよいよ世の

中静謐に及び男 女が風俗 ▲

▲善かたに 改まりし と言つたふ めでたし めでたし めでたし」

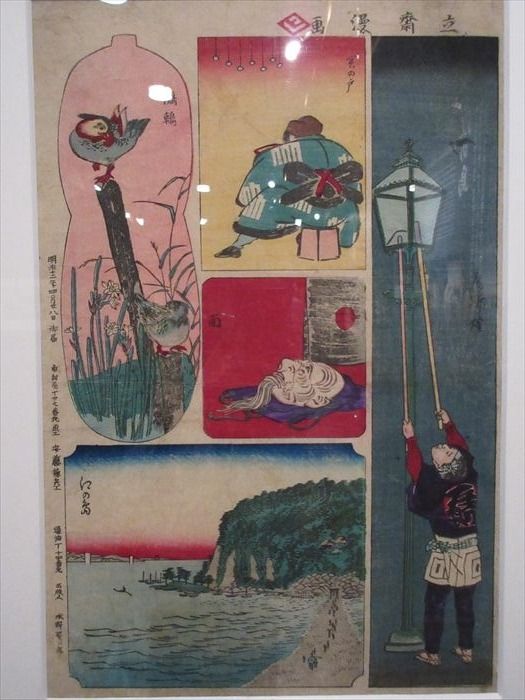

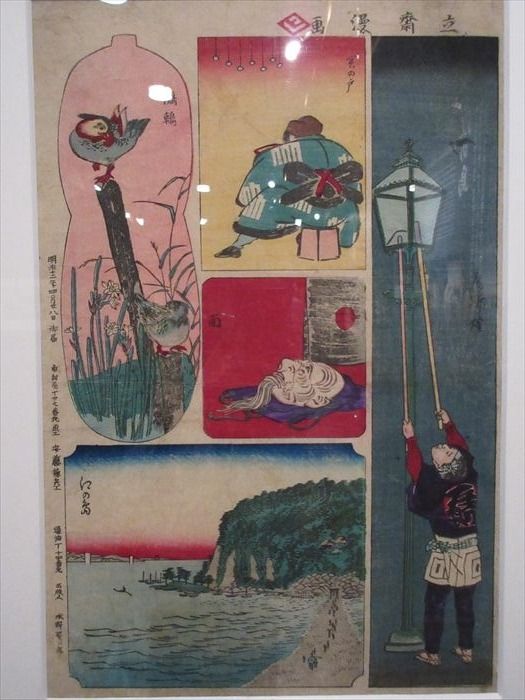

24.三代歌川広重 立斎漫画 明治12年(1879)

「画面左上から、水鳥、歌舞伎の登場人物(『積恋雪関扉」の関兵衛)、翁面、江の島、

ガス灯の点灯が張交絵で描かれています。

画面右はガス灯の点灯の様子です。点灯方という専門の職業の人が、夕方になるとガス灯に

火を灯し、朝になると消すために街中を走り回っていました。」

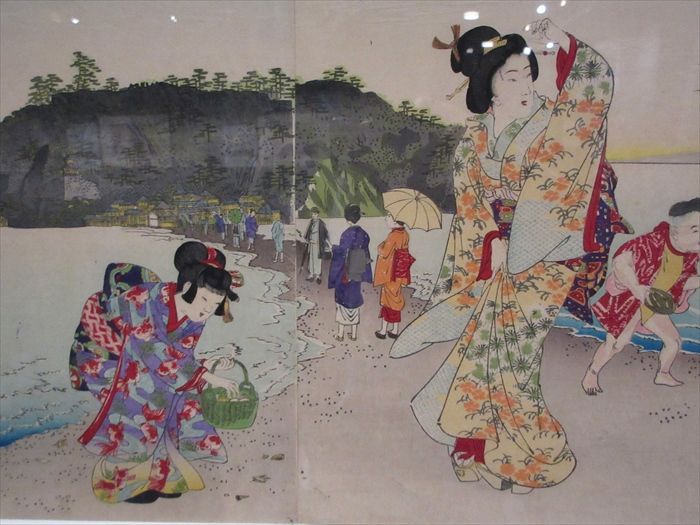

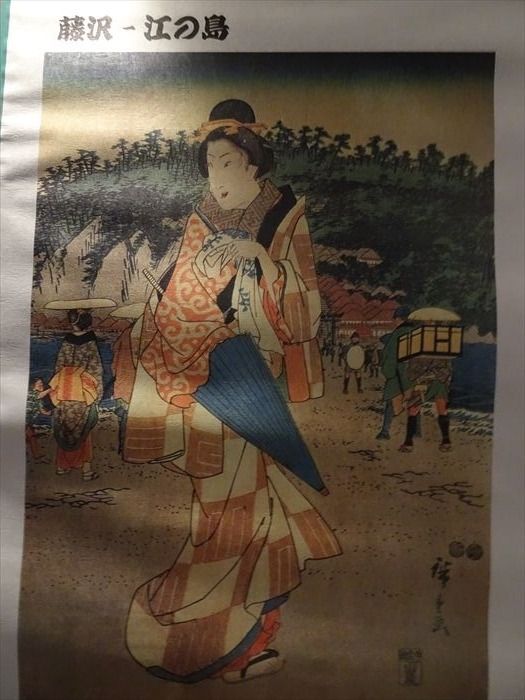

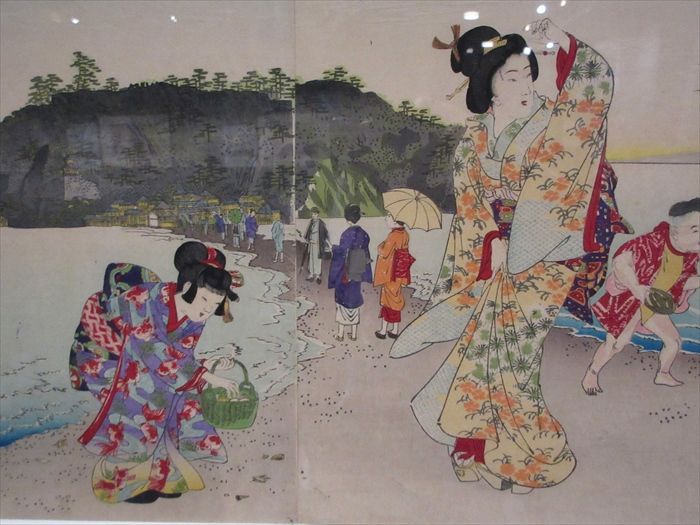

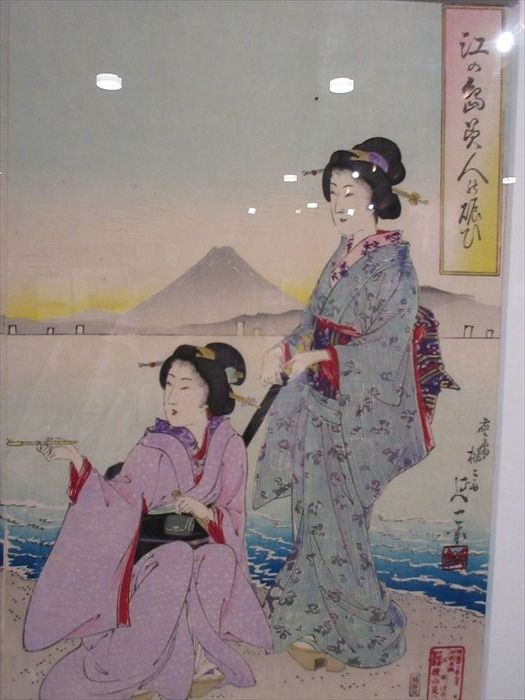

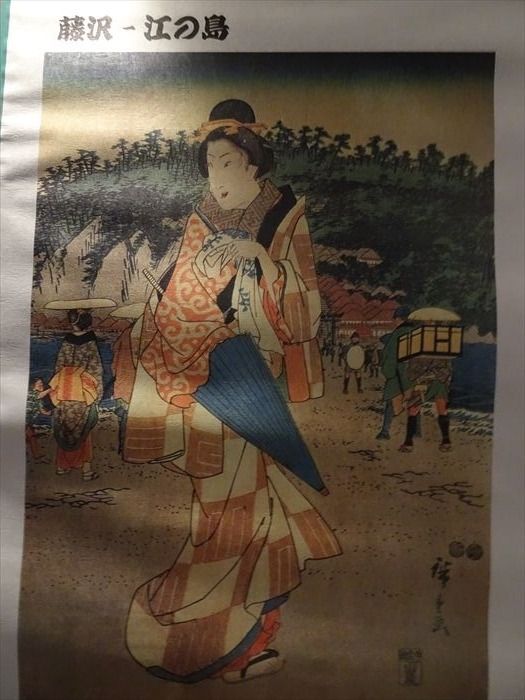

25.楊斎延一 江の島美人の賑ひ 明治28年(1895)

「江の島へ続く砂洲の道である洲鼻の入り口にて、貝拾いなどをして遊ぶ女性達が描かれています。

楊斎延ー( 1872ー1944 )は楊洲周延の弟子で、美人画を得意としました。

他にも役者絵や、文明開化頃の東京名所などを描きました。」

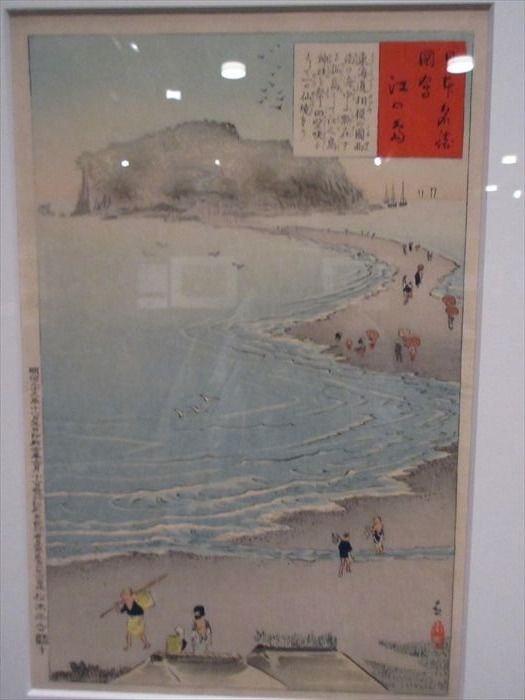

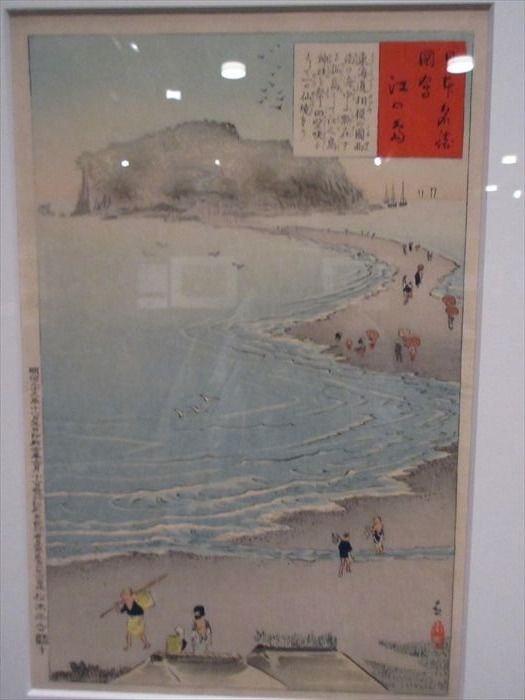

26.小林清親 日本名所図会 江の島 明治29年(1896)

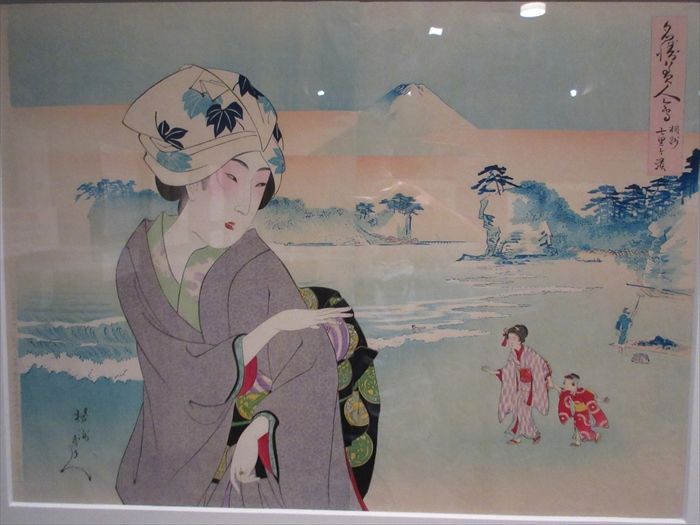

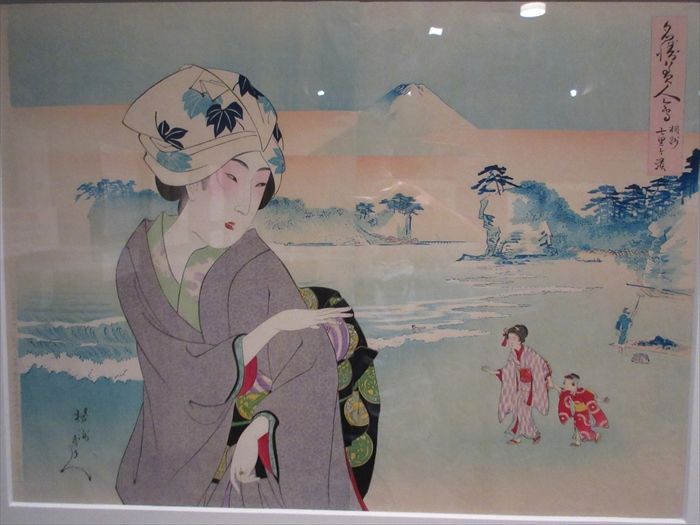

27.楊州周延 名勝美人会相州七里ヶ浜 明治27年(1894)

「明治期を代表する美人画絵師である楊洲周廷による本作には、三人の女性と、七里ガ浜から

見た江の島の風景が描かれています。手前の姉さん被りをした女性は、一見すると若い娘の

ようですが、ニ人の少女を手招きしている様子から母親を若い女性の風俗で描いたものと

考えられます。青色を基調にした背景や着物の淡い色により、近代の新しい美人画を象徴する

柔らかな色彩の作品となっています。」

ニ人の少女を手招きしている母親。

ニ人の少女が母の下へ。

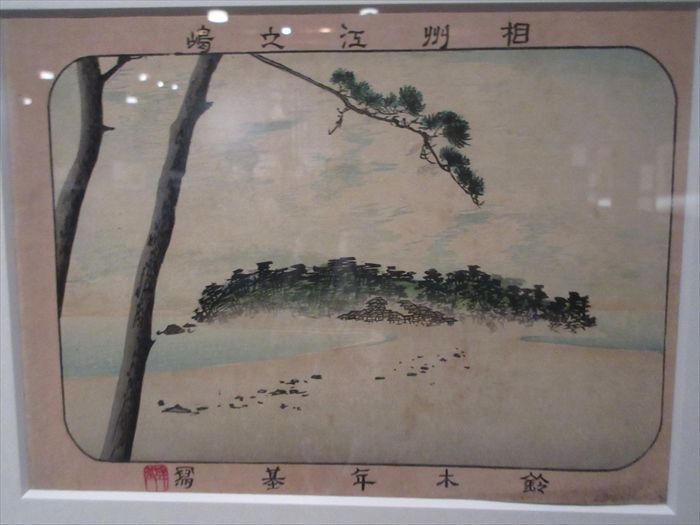

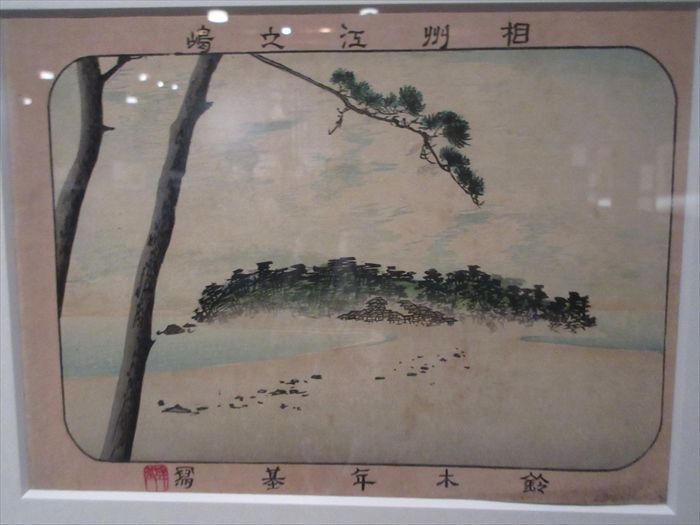

28.鈴木年基 相州江之嶋 明治期

「西洋絵画や写真の流入と共に写実的な風景が描かれるようになった一方て、浮世絵の画風を

引き継いた絵師もいました。本作では高さは強調されていないものの、島の形などは写実とは

言い難く、手前に見切れた樹木を配し遠近感を出すことも、浮世絵に見られる手法です。

作者の鈴木年基(生没年不詳)は、幕末から明治にかけて活した浮世絵師である芳年の門弟で、

大阪で活躍した絵師です。」

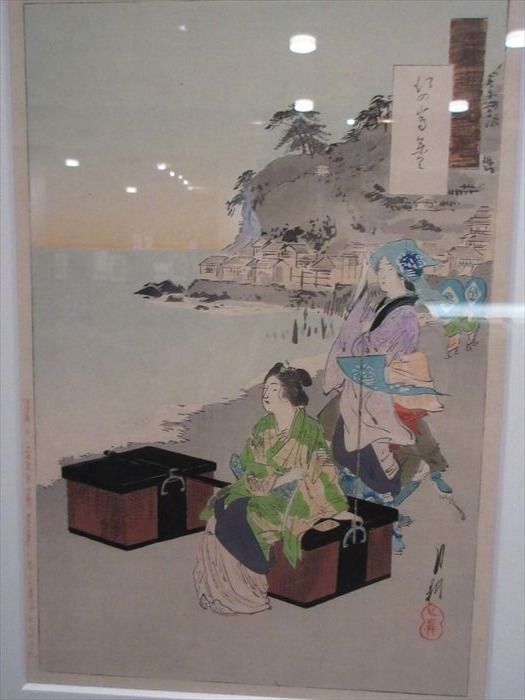

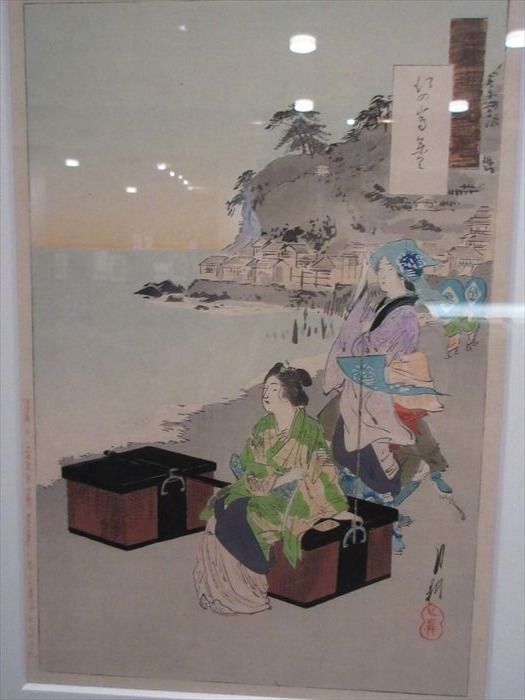

29.尾形月耕 月耕随筆 江の嶌参り 明治29年(1896)

「江の島への道中において、七里ヴ浜の浜辺で一休みする女性たちが描かれており、

右奥には小動岬も見られます。

本作を描いた尾形月耕( 1859-1920 )は浮世絵作品も手掛けましたが、特定の浮世絵の一門に

属していたわけではなく独学で浮せ絵や菊池容斎の画風を学びました。

画業の早い時期においては蒔絵や輸出用の七宝の下絵を描くほか、新聞・雑誌の挿絵に腕を

ふるい、後年には日本画家として万国博覧会等に作品を出品するなどして情力的に

活動しました。」

30.矢島知三郎 辨天娘 明治25年(1892)

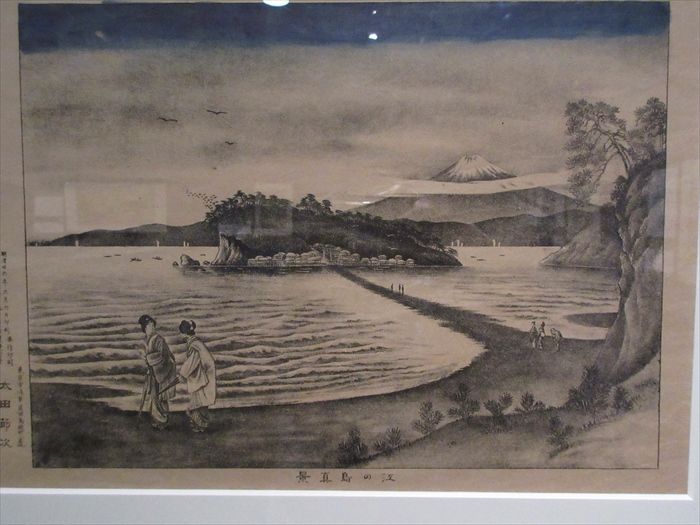

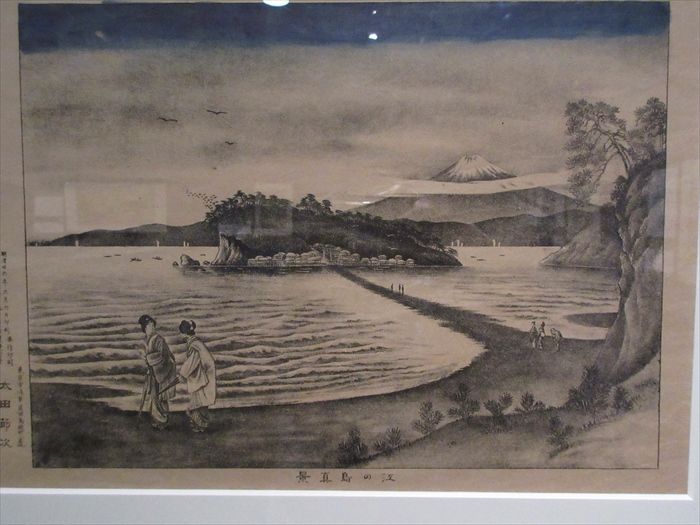

31.太田節次 江の島真景 明治26年。

「デッサンスケールの上に江の島景が描かれています。

明治になり西洋文化を取り入れる中、奥行きを正確に遠近法や一点透視図法、更には黄金分割

などの絵画技法を日本でも取り入れるようになったことを物語っています。

また明治22年( 1889)には東京美術学校(現・東京藝術大学)が開校し、西洋絵画の研究が急速に

進められました。」

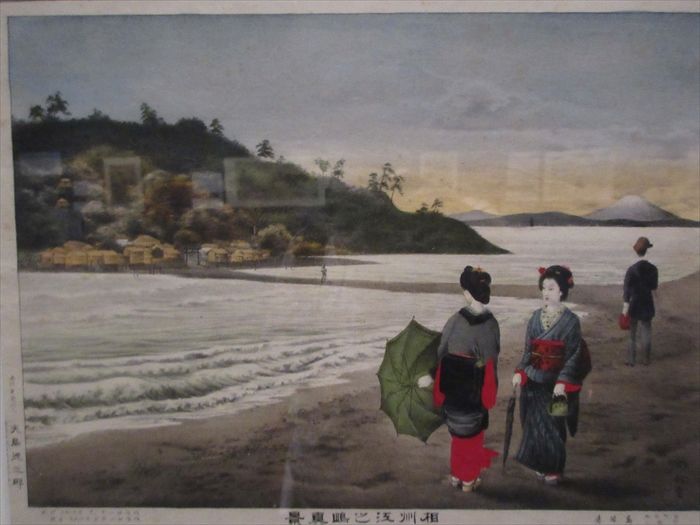

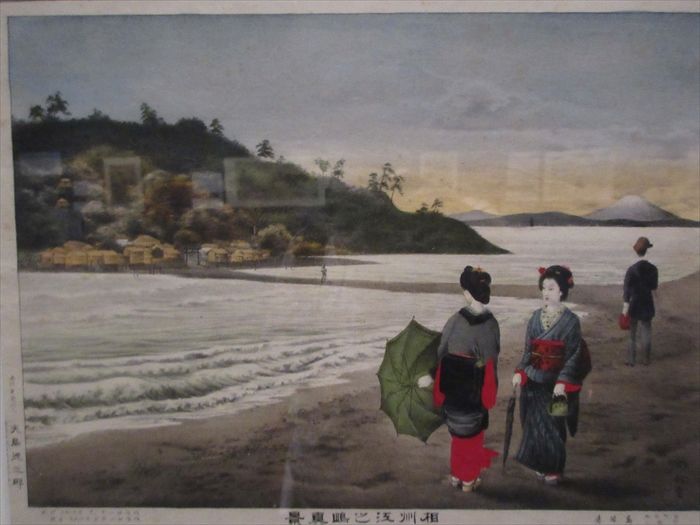

32.美術着色会社 相州江之嶋真景 明治22年

「明治になると、江の島は実景に則して描かれるようになり、富士山よりも高さを誇張して

描かれる傾向が弱まったことが感じられます。手前の女性は着物姿ですが洋傘を持っており、

また奥の男性は洋服を着ていることから、風俗の推移も感じさせる作品となっています。」

展示コーナー。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

富土山を別格とすれば、浮世絵に描かれた風景の中でその数では江の島は、かなりの上位に

入ると言えましよう

それほどに、江戸時代の江の島詣では一大ブームでした。」

江の島は湘南海岸と砂州でつながった島です。波の浸食でできた「岩屋」の存在は、

古くは宗教的な修業の場として多くの修行者の来訪を伝えていますが、鎌倉時代に源頼朝の

祈願により文覚が弁財天を勧請したという由来から、弁財天の島として信仰を集め、また

風光明媚な行楽の地としても人気を得るようになリました。

浮世絵では、初期には富士山や朝日などとセットで中国の神仙思想にある蓬莱山に擬し

て描かれたものが多く、江の島詣でが盛んになるにつれ、参集する人々を描いたものが

多くなっています。」

23.楊州周延 波枕江の島新語 明治13年(1880)

「自序

仲街を籠で通るや汐干貝とは。七世三升が吟にして能く深川の

情を穿ち。八幡鐘のきぬぎぬに櫓下の迎ひ舟。なみの随意現なく、

ゆふべの夢を波枕。その江の島に思ひ寄たる。歌舞伎の種を抄録もの。

鳥居が画風の絵島。その顛末を七里が浜の。いとながながと記載せしを。

丸鉄が梓にちりばめて発兌さんと乞ふに任せ。

近頃流行三編読切。海鬼灯を鳴したまふ婦幼衆のお伽草。あたる

満汐打かへす。浜の真砂の汐干貝。

必らず拾ひ給はれと願ふものは

竹芝の漁夫 久保田彦作記」

歌舞伎の作者であった久保田彦作( 1846 ~ 1898 )が著した明治の絵草紙。

画の周延は幕末から明治初期にかけて役者絵の第一人者で、さながら歌舞伎を見ているような

作品です。

こうした絵草紙類にも、名所江の島はたびたび取り上げられました。

「「つづき」へも是

より厳しき法 令いでいよいよ世の

中静謐に及び男 女が風俗 ▲

▲善かたに 改まりし と言つたふ めでたし めでたし めでたし」

24.三代歌川広重 立斎漫画 明治12年(1879)

「画面左上から、水鳥、歌舞伎の登場人物(『積恋雪関扉」の関兵衛)、翁面、江の島、

ガス灯の点灯が張交絵で描かれています。

画面右はガス灯の点灯の様子です。点灯方という専門の職業の人が、夕方になるとガス灯に

火を灯し、朝になると消すために街中を走り回っていました。」

25.楊斎延一 江の島美人の賑ひ 明治28年(1895)

「江の島へ続く砂洲の道である洲鼻の入り口にて、貝拾いなどをして遊ぶ女性達が描かれています。

楊斎延ー( 1872ー1944 )は楊洲周延の弟子で、美人画を得意としました。

他にも役者絵や、文明開化頃の東京名所などを描きました。」

26.小林清親 日本名所図会 江の島 明治29年(1896)

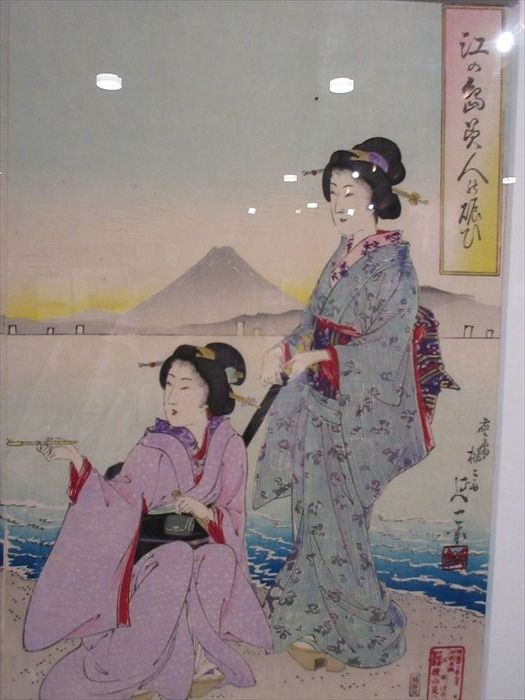

27.楊州周延 名勝美人会相州七里ヶ浜 明治27年(1894)

「明治期を代表する美人画絵師である楊洲周廷による本作には、三人の女性と、七里ガ浜から

見た江の島の風景が描かれています。手前の姉さん被りをした女性は、一見すると若い娘の

ようですが、ニ人の少女を手招きしている様子から母親を若い女性の風俗で描いたものと

考えられます。青色を基調にした背景や着物の淡い色により、近代の新しい美人画を象徴する

柔らかな色彩の作品となっています。」

ニ人の少女を手招きしている母親。

ニ人の少女が母の下へ。

28.鈴木年基 相州江之嶋 明治期

「西洋絵画や写真の流入と共に写実的な風景が描かれるようになった一方て、浮世絵の画風を

引き継いた絵師もいました。本作では高さは強調されていないものの、島の形などは写実とは

言い難く、手前に見切れた樹木を配し遠近感を出すことも、浮世絵に見られる手法です。

作者の鈴木年基(生没年不詳)は、幕末から明治にかけて活した浮世絵師である芳年の門弟で、

大阪で活躍した絵師です。」

29.尾形月耕 月耕随筆 江の嶌参り 明治29年(1896)

「江の島への道中において、七里ヴ浜の浜辺で一休みする女性たちが描かれており、

右奥には小動岬も見られます。

本作を描いた尾形月耕( 1859-1920 )は浮世絵作品も手掛けましたが、特定の浮世絵の一門に

属していたわけではなく独学で浮せ絵や菊池容斎の画風を学びました。

画業の早い時期においては蒔絵や輸出用の七宝の下絵を描くほか、新聞・雑誌の挿絵に腕を

ふるい、後年には日本画家として万国博覧会等に作品を出品するなどして情力的に

活動しました。」

30.矢島知三郎 辨天娘 明治25年(1892)

31.太田節次 江の島真景 明治26年。

「デッサンスケールの上に江の島景が描かれています。

明治になり西洋文化を取り入れる中、奥行きを正確に遠近法や一点透視図法、更には黄金分割

などの絵画技法を日本でも取り入れるようになったことを物語っています。

また明治22年( 1889)には東京美術学校(現・東京藝術大学)が開校し、西洋絵画の研究が急速に

進められました。」

32.美術着色会社 相州江之嶋真景 明治22年

「明治になると、江の島は実景に則して描かれるようになり、富士山よりも高さを誇張して

描かれる傾向が弱まったことが感じられます。手前の女性は着物姿ですが洋傘を持っており、

また奥の男性は洋服を着ていることから、風俗の推移も感じさせる作品となっています。」

展示コーナー。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.11

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.