PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

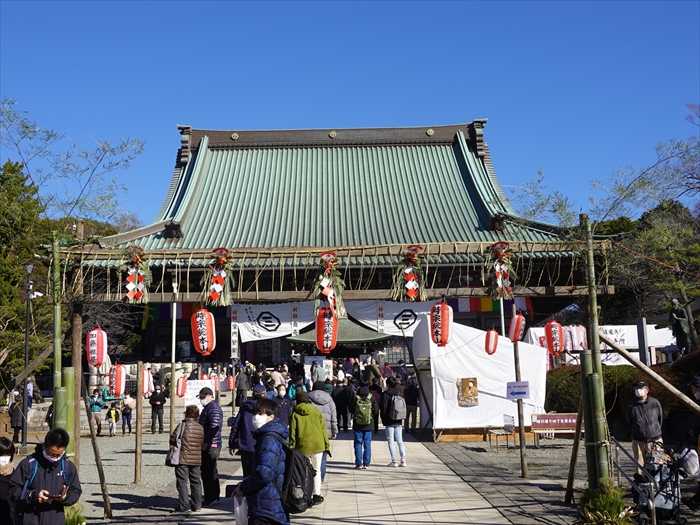

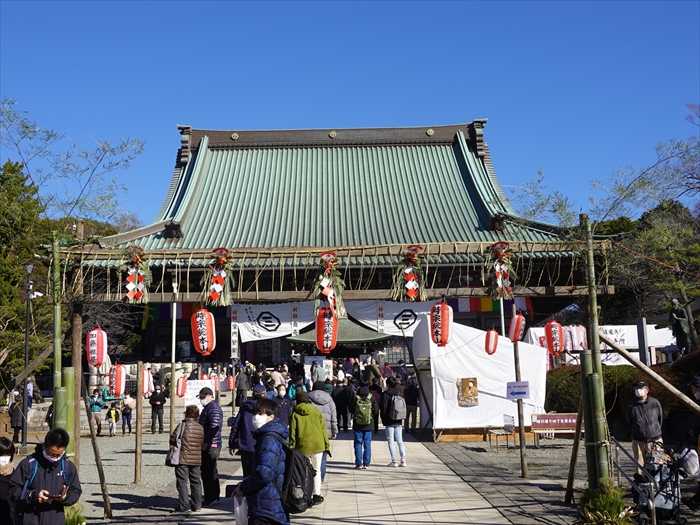

今年も「時宗総本山遊行寺」に初詣に立ち寄って来ました。

赤い欄干の「遊行寺橋」。江戸時代に大名行列が渡ったといわれる橋で、旧東海道が境川を

渡るところに架けられていた橋。

擬宝珠のついた赤い欄干のこの橋は、時宗総本山遊行寺の門前の橋である。

現在の橋は、昭和35年に造られたPC桁橋である。

かながわの橋100選(平成2年度選定)の「遊行寺橋」。

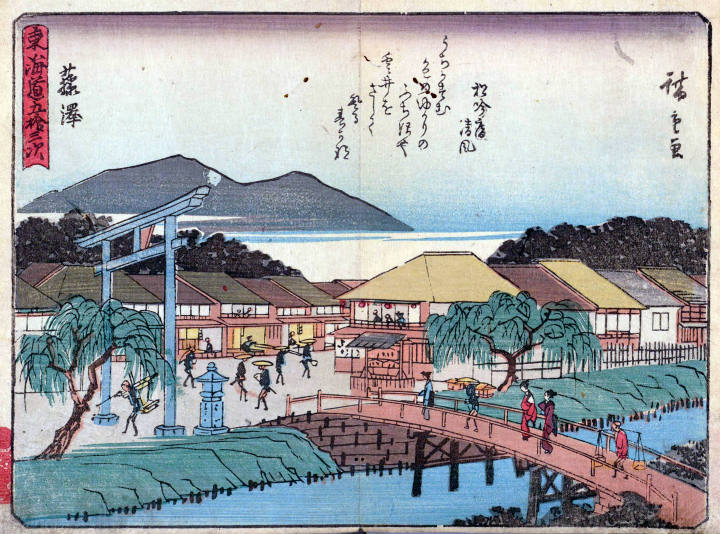

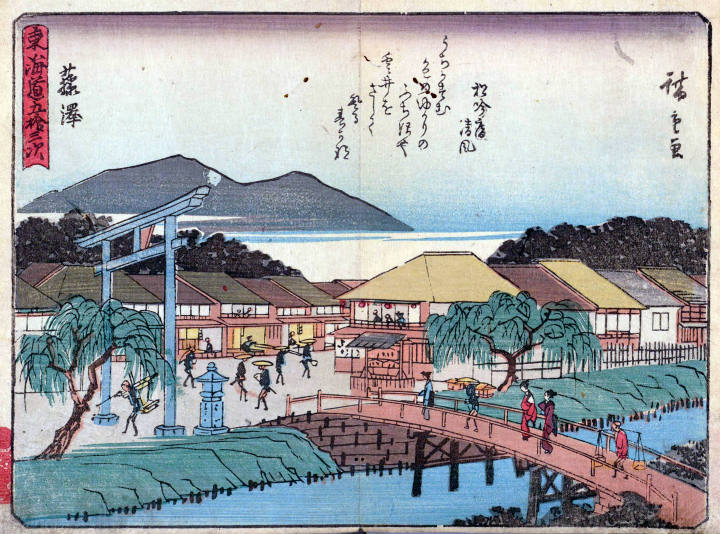

歌川広重「東海道五拾三次之内 藤沢(保永堂版)」。

「製作時期:天保3年(1832)~天保4年(1833)。板元:保永堂

広重には東海道の風景を描いたシリーズがいくつもあり、このシリーズは一般に板元の名から

大ヒットし、以後風景画の第一人者と呼ばれるようになりました。図は藤沢宿にあった

江の島一ノ鳥居を遊行寺を背景にして描いたもので、鳥居の後ろに架かる橋は大鋸橋

(現遊行寺橋)です。橋の上で大きな木太刀を持った人たちは大山詣(雨降神社に太刀を奉納する)、

手前、鳥居をくぐろうとしている杖をついた人たちは江の島詣(杉山検校の故事にあやかって

目の不自由な人たちの参詣が盛んだった)で、藤沢宿が両地への参詣者で賑わっていたことを

示しています。」と。

「遊行寺橋」を渡ると、正面に「遊行寺」の「惣門」が見えて来た。

右手にあるのが「ふじさわ宿交流館」。

遊行寺の門前、藤沢宿の広小路と呼ばれていた場所付近にあり、ウオーキングや歴史散策の

休憩に誰もが気軽に立ち寄れる施設。

「ふじさわ宿交流館」。

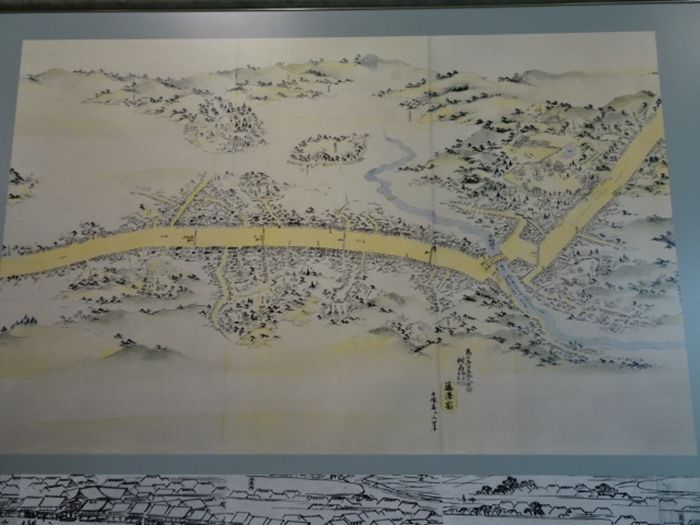

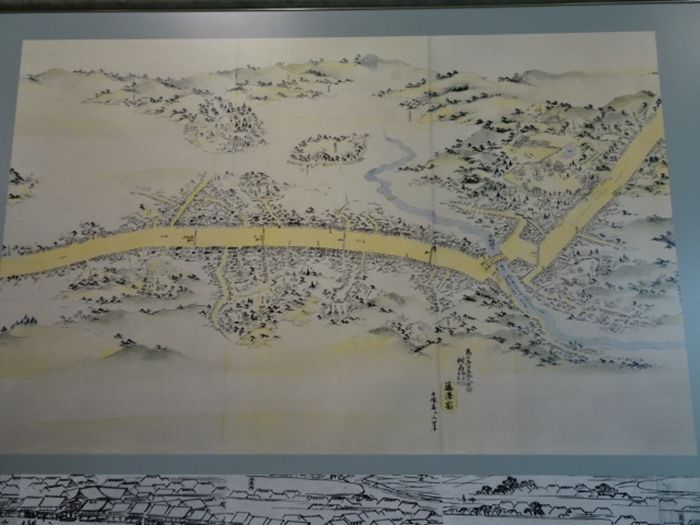

内部の「藤沢宿」のジオラマ。

中央に、先程渡って来た「遊行寺橋」が。

藤沢宿の地図も。

藤沢宿は東海道の江戸日本橋から数えて6番目の宿場。

すでに戦国時代から、小田原北条氏が弘治元年(1555年)に藤沢大鋸町に伝馬(てんま)を

藤沢宿として整備され成立した。また、それ以前の慶長元年(1596年)に徳川将軍家の

宿泊施設である藤沢御殿が築かれていた(17世紀半ばに廃止)。

宿場は境川東岸の大鋸町(鎌倉郡)と同西岸の大久保町(高座郡)・坂戸町(同)の3町で

構成されており、範囲は遊行寺東側の江戸方見附(みつけ)から台町の東手前

(小田急江ノ島線を越えたあたり)の京方(上方)見附までであったと。

そして「遊行寺」の「惣門(そうもん)」。

その両脇には歴史を感じさせる石垣と築地塀も。

大きな黒の冠木門(かぶきもん=門柱にぬきをかけたもの)が「遊行寺」の「惣門」で、

右に「時宗總本山」、 左に「清淨光寺(しょうじょうこうじ)」と彫り込んだ大きな

木札がかかっている。今日では遊行寺の黒門と呼ばれているのだ。

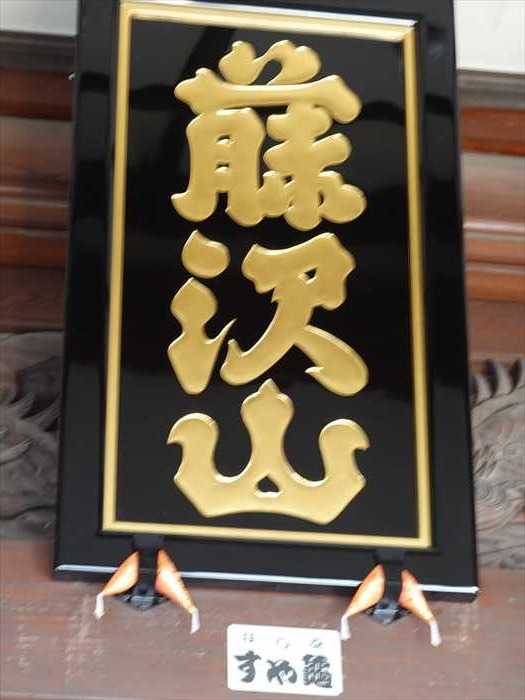

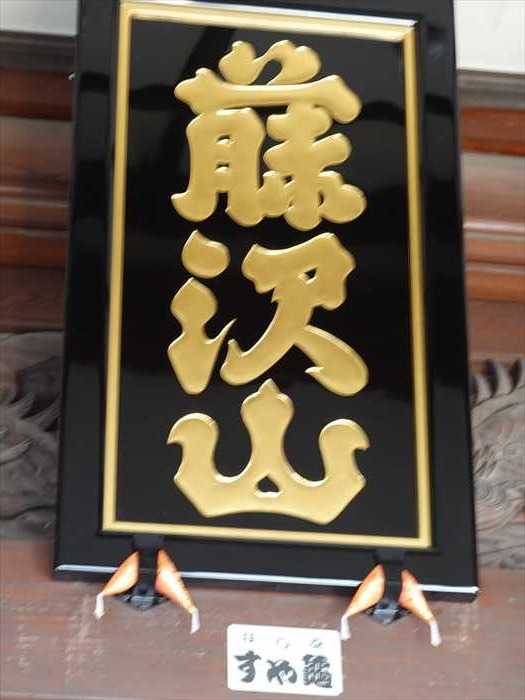

当本山の正式名称は、「藤沢山無量光院清浄光寺(とうたくさん むりょうこういん

しょうじょうこうじ)」と号す。

近世になって遊行寺と通称され、明治時代より法主・藤沢上人と遊行上人が同一上人である

ために通称の「遊行寺」の方が知られているのだ。

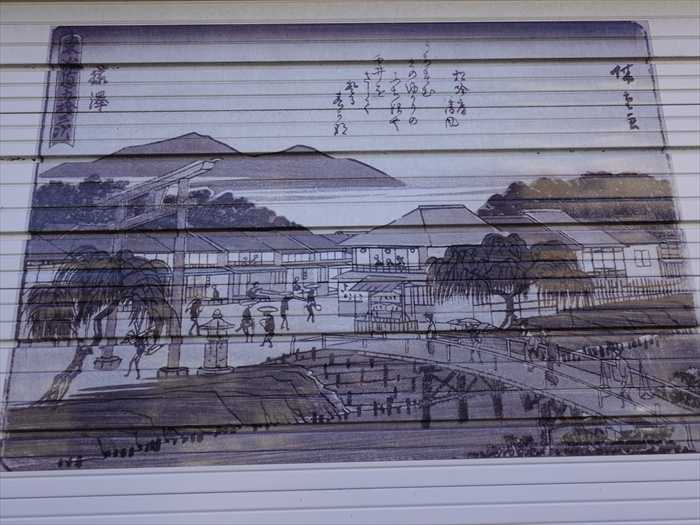

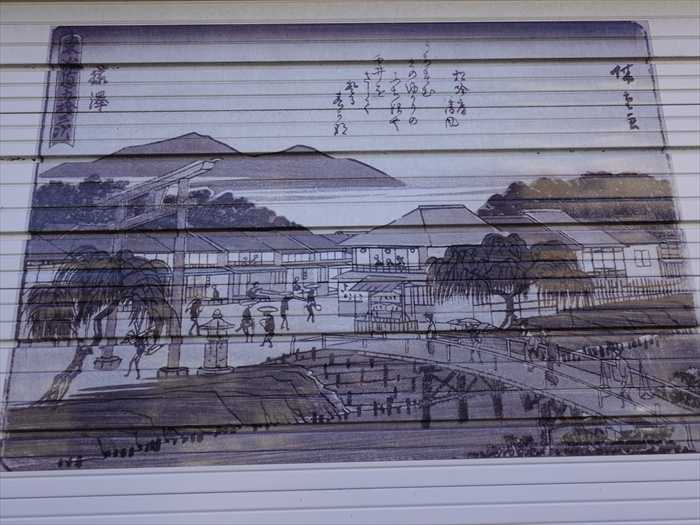

消防車の車庫のシャッターには藤沢宿の浮世絵が描かれていた。

下が本物の浮世絵。

『歌川広重東海道五十三次』

= 佐野喜版・狂歌入東海道・狂歌東海道 = 《 藤澤 》

松吟庵清風

うちかすむ 色のゆかりの ふぢ沢や 雲井をさして 登る春かな

惣門前に、高さ約2m80cmの青銅製の灯籠が対になって建立されていた。

この灯籠については、遊行寺宝物館に蔵されている

「籐沢山銅灯籠志記(とうたくさん どうとうろう こころざしのき)」によれば、

江戸講中を初めとして遠近の篤志者が一体となって、建造を望んだのだと。

時に天保10年(1839)5月であり、江戸講中の者が講元世話人となった。

しかし、実際に建立されたのは、天保13年(1842)8月23日ですから、発願されて3年にして

実現したのだと。

右側の脚(竿)に「籐沢山三十九世他阿上人一如(いちにょ)書」とあり、左側の脚(竿)には

「遊行五十七世他阿上人一念(いちねん)書」とあると。

鋳造師は西村和泉守藤原政時であると ネット情報から。

「傍示(ぼうじ) 門前先通道幅四間ニ尺」と刻まれた石碑。

推測するに寺と街道の境目を表示したものと思われるが・・・。

「惣門」を潜ると前方に続くこの石畳の坂を、阿弥陀様の四十八願にたとえて、

四十八段と呼ばれている。

春には両脇の桜で花のトンネルとなり、大勢の見物客が押し寄せるのだ。

平成19年(2007年)に大改修が行われた。

地元の皆様には、いろは四十八文字から、「いろは坂」の愛称で親しまれている。

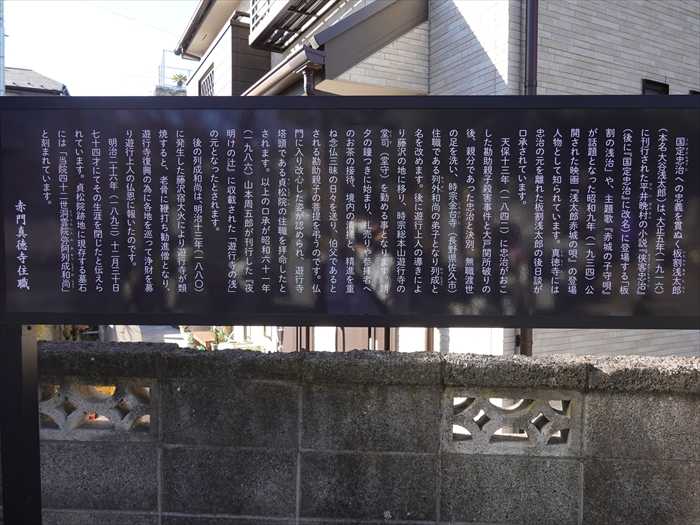

「惣門」を潜った直ぐ左手には「板割浅太郎の墓」と書かれた案内板が。

「板割浅太郎の墓」。

この墓地群は「真徳寺」の境内のようであった。

「板割浅太郎の墓」が正面に。

「板割浅太郎の墓」。

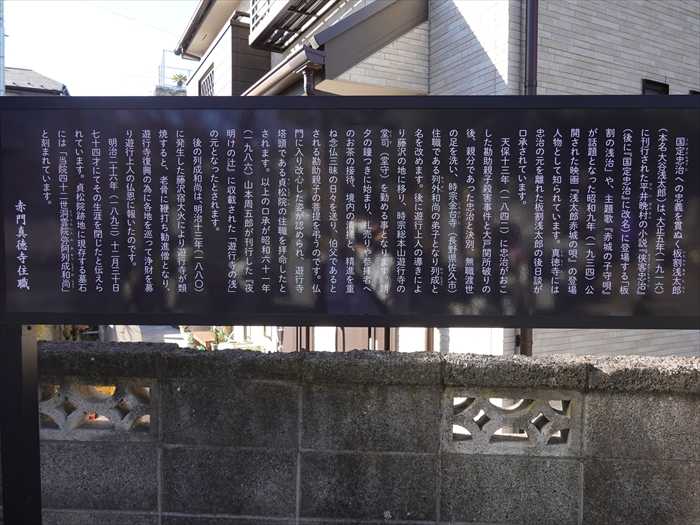

「板割浅太郎の墓の由来

国定忠治への忠義を貫ぬく板割浅太郎(本名 大谷浅太郎 )は、大正5年(1916)に刊行された

平井晩村の小説『侠客忠治 』(後に『国定忠治』に改名)に登場する「板割の浅治」や、

主題歌『赤城の子守唄』が話題となった昭和9年(1934)公開された映画『浅太郎赤城の唄』の

登場人物として知られている。真徳寺には忠治の元を離れた板割浅太郎の後日談が口承されている。

天保13年(1872)に忠治がおこした勘助親子殺害事件と大戸関所破りの後、親分であった忠治と

決別、無職渡世の足を洗い、時宗金台寺 (長野県佐久市 )住職である列外和尚の弟子となり列成と

名を改める。後に遊行上人の導きにより藤沢 の地に移り、時宗総本山遊行寺の堂司(堂守)を勤める

事となる。朝タの鐘つきに始まり、札売りや参拝者へのお茶の接待、境内の清掃と、精進を重ね

念仏三昧の日々を送り、伯父であるとされる勘助親子の菩提を弔う。仏門に入り改心した姿が

認められ、遊行寺塔頭である貞松院の住職を拝命したとされる。

以上の口承が昭和61年(1986) 山本周五郎が刊行した『夜明けの辻』に収載された

「遊行寺の浅」の元となったとされる。

後の列成和尚は、明治13年(1880)に発生した藤沢宿大火により遊行寺が類焼すると、老骨に鞭打ち

勧進僧となり、遊行寺復興の為に各地を巡って浄財を募り遊行上人の仏恩に報いた。

明治26年(1893)12月30日、74才にてその生涯を閉じたと伝えられている。

貞松院跡地に現存する墓石には「当院四十二世洞雲院弥阿列成和尚」と刻まれている。

赤門真徳寺住職」

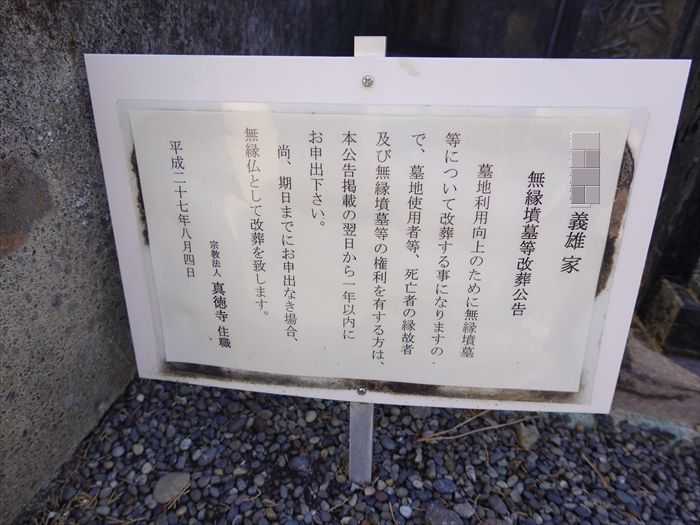

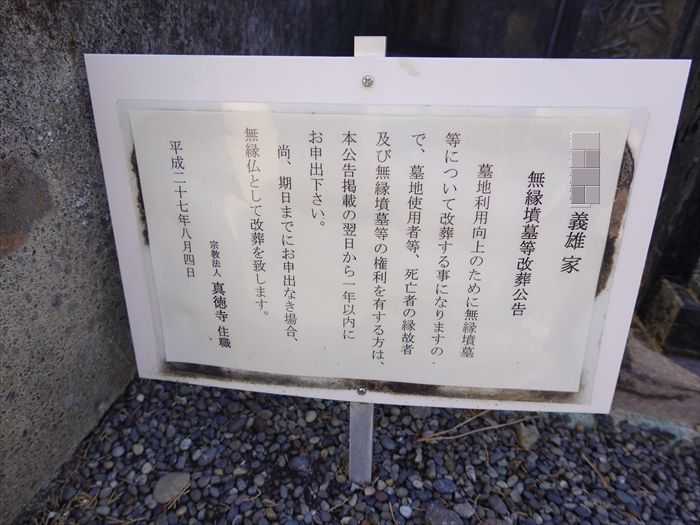

そして「板割浅太郎の墓」の近くの墓石の前には掲示板が立てられていた。

「○○○義雄家

右手に「赤門 眞徳寺」。

正面から。

「三界萬霊」。

三界とは、無色界(むしきかい)・色界(しきかい)・欲界(よくかい)。

無色界の上、つまり三界を超越したところに仏様の世界が存在すると。

「本堂」。

清浄光寺の塔頭である。住職を本山役僧が務め、講中の宿泊所だった。別称は赤門、

鎌倉北条氏邸より赤門を寄付され以来、朱塗りの門であるためという。

遊行51代一法はこの寺の檀家から出ているのだと。

「本堂内陣」。

ご本尊は阿弥陀三尊坐像。

そして「いろは坂」を更に進むと左手にあったのが「時宗 眞淨院」。

白壁に囲まれた参道を進むと正面に「山門」が。

そしてその奥にあった「本堂」。

「本堂」

清浄光寺の塔頭の筆頭である。住職を本山役僧が務め、講中の宿泊所だった。

歴代上人が法燈をつぐ時や、遊行から帰ってきた場合にはここで宿泊することになっていたと。

「本堂内陣」

ご本尊は阿弥陀如来。

「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、明治13年に焼けるまで銅屋根の仁王門あり、

「藤沢山」と書かれた東山天皇の勅額(ちょくがく=天皇などが寺院に特に与える直筆の書で

記された額)があったと。そして現在は本堂内にあると。

柱には時宗の宗紋の、「折敷に三文字紋」、「隅切三(すみきりさん)」が。

「遊行寺」境内へ入ると正面に「本堂」、手前左手に「大イチョウ」。

「大イチョウ」を反対方向からも。

「遊行寺」の御神木の「大イチョウ」。

樹木医の治療もされて。

「市指定天然記念物

境内配置図をズームで。

境内の建物、池等が説明されていた。

本堂前右手の高台には時宗の「宗祖 一遍上人像」。

伊予国の豪族の次男として生まれたが、10歳で母を亡くすと天台宗に出家し教義を修学した。

1274年2月から布教のための全国行脚を始めそれを遊行と称した。

遊行15年目に過酷な遊行により過労と栄養失調で亡くなったと。

戦中に鉄材供出のため撤収されたが、昭和45(1970)年5月23日、林霊雲作「宗祖銅像」が

仙台阿弥陀寺から寄進建立された。また台石は川越浄国寺檀徒、さらに築山庭石も

信徒から寄進された。静かな境内の中でひときわ印象的な銅像。

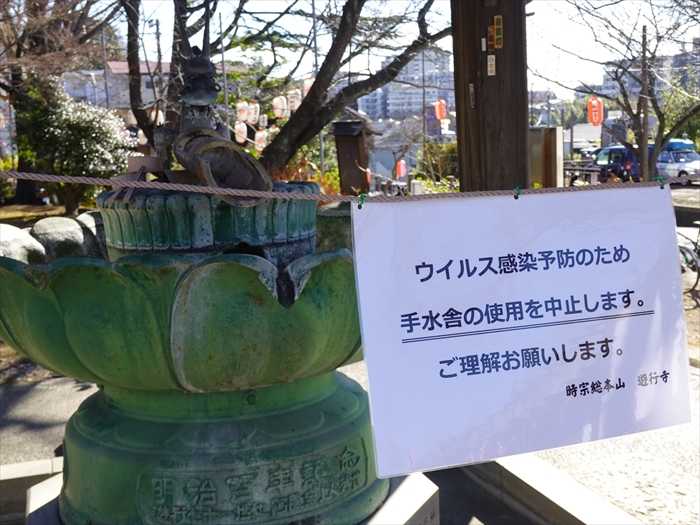

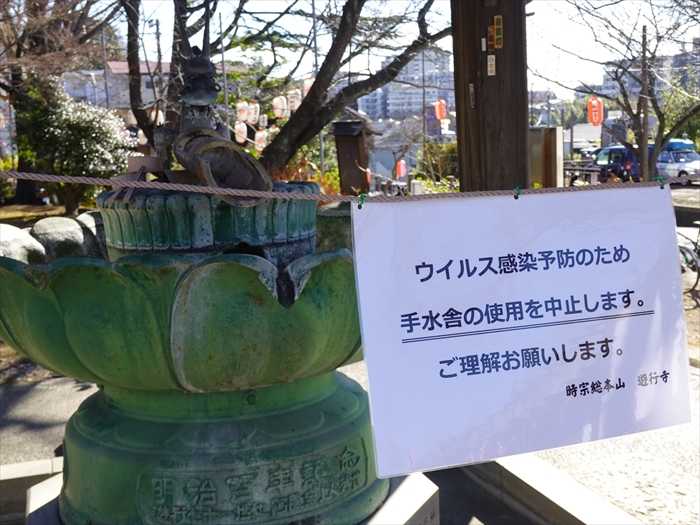

切妻造桟瓦葺の「手水舎」と蓮華形の「手水鉢」。

手水鉢の台部に「明治百年記念 遊行七十一世他4阿隆宝上人御代」の銘が。

清浄光寺手水舎は、明治十三年(1880)十一月の藤沢宿大火後に建築された可能性が高く、

大正十二年(1923)の大正関東地震によって倒壊。昭和12年(1937)柱の一部など

修復するかたちで、現在の位置に再建されている。

手水舎の中央に設置された水盤は、昭和44年(1969)3月26日、明治百年記念に、

大東亜戦争に供出された水盤を、東京オリンピック聖火台を作成した鈴木文吾氏の手によって

復元安置されたものである。その建築様式は、両流造り、二軒繁垂木(しげだるき)、桟瓦葺きで、

一般的な水屋に比べて、形態と装飾の優美さが卓越している。

しかし「手水舎」はこのコロナ禍で使用禁止中。

「本堂」右手には「ダルマ破魔矢 授与所」。

そして正面に「本堂」。

昭和十二年(1937)再建の入母屋造銅板葺の「本堂」。

木造鋼板葺、1937年の再建。

「本堂」の前には「常香炉」が。

「本堂」を斜めから。

「本堂幕」は白地に時宗の宗紋の、「折敷に三文字紋」・「隅切三(すみきりさん)」。

河野氏の家紋「折敷に三文字」は、古代豪族越智氏が奉じた伊予国大三島に鎮座する

大三島神社の神紋を用いたものである。すなわち神様に食物などを供える白木の台「折敷」に、

大三島神社の「三」文字を組み合わせたものだ。

折敷は三方ともいわれ、四角いものを傍折敷、 四隅を切った八角形のものを隅切り折敷、

四隅が内側に入り込んだものを隅入折敷とよび分けた。

一遍上人が開いた時宗のこの寺紋も「折敷に三文字」だが、 これも一遍上人が河野氏から

出たことに由来したものであると。

露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の御堂に置かれた常香炉。

100円で購入できる線香がモウモウと。

常香炉にも寺紋・「折敷に三文字紋」・「隅切三(すみきりさん)」が

入っていた(以前の写真)。

本柱と向拝柱とを繋ぐ見事な海老虹梁の本堂。

「登霊臺」の扁額は紀伊大納言・徳川治寶(とくがわはるとみ)筆。

赤い欄干の「遊行寺橋」。江戸時代に大名行列が渡ったといわれる橋で、旧東海道が境川を

渡るところに架けられていた橋。

擬宝珠のついた赤い欄干のこの橋は、時宗総本山遊行寺の門前の橋である。

現在の橋は、昭和35年に造られたPC桁橋である。

かながわの橋100選(平成2年度選定)の「遊行寺橋」。

歌川広重「東海道五拾三次之内 藤沢(保永堂版)」。

「製作時期:天保3年(1832)~天保4年(1833)。板元:保永堂

広重には東海道の風景を描いたシリーズがいくつもあり、このシリーズは一般に板元の名から

大ヒットし、以後風景画の第一人者と呼ばれるようになりました。図は藤沢宿にあった

江の島一ノ鳥居を遊行寺を背景にして描いたもので、鳥居の後ろに架かる橋は大鋸橋

(現遊行寺橋)です。橋の上で大きな木太刀を持った人たちは大山詣(雨降神社に太刀を奉納する)、

手前、鳥居をくぐろうとしている杖をついた人たちは江の島詣(杉山検校の故事にあやかって

目の不自由な人たちの参詣が盛んだった)で、藤沢宿が両地への参詣者で賑わっていたことを

示しています。」と。

「遊行寺橋」を渡ると、正面に「遊行寺」の「惣門」が見えて来た。

右手にあるのが「ふじさわ宿交流館」。

遊行寺の門前、藤沢宿の広小路と呼ばれていた場所付近にあり、ウオーキングや歴史散策の

休憩に誰もが気軽に立ち寄れる施設。

「ふじさわ宿交流館」。

内部の「藤沢宿」のジオラマ。

中央に、先程渡って来た「遊行寺橋」が。

藤沢宿の地図も。

藤沢宿は東海道の江戸日本橋から数えて6番目の宿場。

すでに戦国時代から、小田原北条氏が弘治元年(1555年)に藤沢大鋸町に伝馬(てんま)を

藤沢宿として整備され成立した。また、それ以前の慶長元年(1596年)に徳川将軍家の

宿泊施設である藤沢御殿が築かれていた(17世紀半ばに廃止)。

宿場は境川東岸の大鋸町(鎌倉郡)と同西岸の大久保町(高座郡)・坂戸町(同)の3町で

構成されており、範囲は遊行寺東側の江戸方見附(みつけ)から台町の東手前

(小田急江ノ島線を越えたあたり)の京方(上方)見附までであったと。

そして「遊行寺」の「惣門(そうもん)」。

その両脇には歴史を感じさせる石垣と築地塀も。

大きな黒の冠木門(かぶきもん=門柱にぬきをかけたもの)が「遊行寺」の「惣門」で、

右に「時宗總本山」、 左に「清淨光寺(しょうじょうこうじ)」と彫り込んだ大きな

木札がかかっている。今日では遊行寺の黒門と呼ばれているのだ。

当本山の正式名称は、「藤沢山無量光院清浄光寺(とうたくさん むりょうこういん

しょうじょうこうじ)」と号す。

近世になって遊行寺と通称され、明治時代より法主・藤沢上人と遊行上人が同一上人である

ために通称の「遊行寺」の方が知られているのだ。

消防車の車庫のシャッターには藤沢宿の浮世絵が描かれていた。

下が本物の浮世絵。

『歌川広重東海道五十三次』

= 佐野喜版・狂歌入東海道・狂歌東海道 = 《 藤澤 》

松吟庵清風

うちかすむ 色のゆかりの ふぢ沢や 雲井をさして 登る春かな

惣門前に、高さ約2m80cmの青銅製の灯籠が対になって建立されていた。

この灯籠については、遊行寺宝物館に蔵されている

「籐沢山銅灯籠志記(とうたくさん どうとうろう こころざしのき)」によれば、

江戸講中を初めとして遠近の篤志者が一体となって、建造を望んだのだと。

時に天保10年(1839)5月であり、江戸講中の者が講元世話人となった。

しかし、実際に建立されたのは、天保13年(1842)8月23日ですから、発願されて3年にして

実現したのだと。

右側の脚(竿)に「籐沢山三十九世他阿上人一如(いちにょ)書」とあり、左側の脚(竿)には

「遊行五十七世他阿上人一念(いちねん)書」とあると。

鋳造師は西村和泉守藤原政時であると ネット情報から。

「傍示(ぼうじ) 門前先通道幅四間ニ尺」と刻まれた石碑。

推測するに寺と街道の境目を表示したものと思われるが・・・。

「惣門」を潜ると前方に続くこの石畳の坂を、阿弥陀様の四十八願にたとえて、

四十八段と呼ばれている。

春には両脇の桜で花のトンネルとなり、大勢の見物客が押し寄せるのだ。

平成19年(2007年)に大改修が行われた。

地元の皆様には、いろは四十八文字から、「いろは坂」の愛称で親しまれている。

「惣門」を潜った直ぐ左手には「板割浅太郎の墓」と書かれた案内板が。

「板割浅太郎の墓」。

この墓地群は「真徳寺」の境内のようであった。

「板割浅太郎の墓」が正面に。

「板割浅太郎の墓」。

「板割浅太郎の墓の由来

国定忠治への忠義を貫ぬく板割浅太郎(本名 大谷浅太郎 )は、大正5年(1916)に刊行された

平井晩村の小説『侠客忠治 』(後に『国定忠治』に改名)に登場する「板割の浅治」や、

主題歌『赤城の子守唄』が話題となった昭和9年(1934)公開された映画『浅太郎赤城の唄』の

登場人物として知られている。真徳寺には忠治の元を離れた板割浅太郎の後日談が口承されている。

天保13年(1872)に忠治がおこした勘助親子殺害事件と大戸関所破りの後、親分であった忠治と

決別、無職渡世の足を洗い、時宗金台寺 (長野県佐久市 )住職である列外和尚の弟子となり列成と

名を改める。後に遊行上人の導きにより藤沢 の地に移り、時宗総本山遊行寺の堂司(堂守)を勤める

事となる。朝タの鐘つきに始まり、札売りや参拝者へのお茶の接待、境内の清掃と、精進を重ね

念仏三昧の日々を送り、伯父であるとされる勘助親子の菩提を弔う。仏門に入り改心した姿が

認められ、遊行寺塔頭である貞松院の住職を拝命したとされる。

以上の口承が昭和61年(1986) 山本周五郎が刊行した『夜明けの辻』に収載された

「遊行寺の浅」の元となったとされる。

後の列成和尚は、明治13年(1880)に発生した藤沢宿大火により遊行寺が類焼すると、老骨に鞭打ち

勧進僧となり、遊行寺復興の為に各地を巡って浄財を募り遊行上人の仏恩に報いた。

明治26年(1893)12月30日、74才にてその生涯を閉じたと伝えられている。

貞松院跡地に現存する墓石には「当院四十二世洞雲院弥阿列成和尚」と刻まれている。

赤門真徳寺住職」

そして「板割浅太郎の墓」の近くの墓石の前には掲示板が立てられていた。

「○○○義雄家

無縁墳墓等改葬公告

墓地利用向上のために無縁墳墓等について改葬する事になりますので、墓地使用者等、

死亡者の縁故者及び無縁墳墓等の権利を有する方は、本広告掲載の翌日から一年以内に

お申し出下さい。

尚、期日までにお申し出なき場合は無縁仏として改葬を致します。」と。死亡者の縁故者及び無縁墳墓等の権利を有する方は、本広告掲載の翌日から一年以内に

お申し出下さい。

右手に「赤門 眞徳寺」。

正面から。

「三界萬霊」。

三界とは、無色界(むしきかい)・色界(しきかい)・欲界(よくかい)。

無色界の上、つまり三界を超越したところに仏様の世界が存在すると。

「本堂」。

清浄光寺の塔頭である。住職を本山役僧が務め、講中の宿泊所だった。別称は赤門、

鎌倉北条氏邸より赤門を寄付され以来、朱塗りの門であるためという。

遊行51代一法はこの寺の檀家から出ているのだと。

「本堂内陣」。

ご本尊は阿弥陀三尊坐像。

そして「いろは坂」を更に進むと左手にあったのが「時宗 眞淨院」。

白壁に囲まれた参道を進むと正面に「山門」が。

そしてその奥にあった「本堂」。

「本堂」

清浄光寺の塔頭の筆頭である。住職を本山役僧が務め、講中の宿泊所だった。

歴代上人が法燈をつぐ時や、遊行から帰ってきた場合にはここで宿泊することになっていたと。

「本堂内陣」

ご本尊は阿弥陀如来。

「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、明治13年に焼けるまで銅屋根の仁王門あり、

「藤沢山」と書かれた東山天皇の勅額(ちょくがく=天皇などが寺院に特に与える直筆の書で

記された額)があったと。そして現在は本堂内にあると。

柱には時宗の宗紋の、「折敷に三文字紋」、「隅切三(すみきりさん)」が。

「遊行寺」境内へ入ると正面に「本堂」、手前左手に「大イチョウ」。

「大イチョウ」を反対方向からも。

「遊行寺」の御神木の「大イチョウ」。

樹木医の治療もされて。

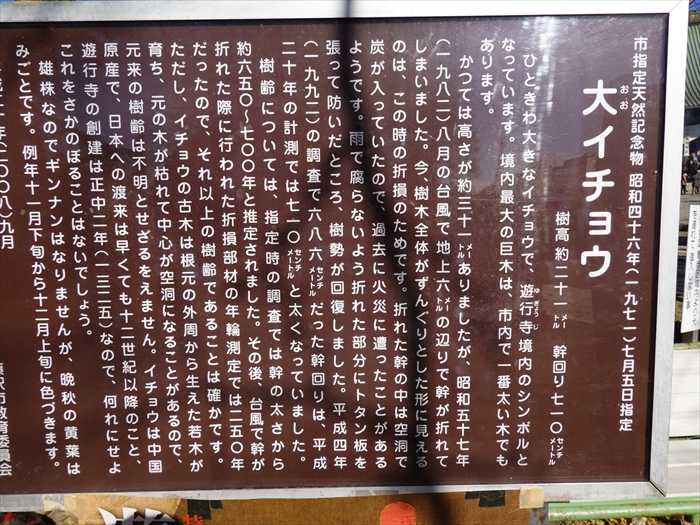

「市指定天然記念物

昭和四十六年(一九七ー)七月五日指定

大イチョウ 樹高約21メートル 幹回り710センチメートル

ひときわ大きなイチョウで、遊行寺境内のシンボルとなっています。境内最大の巨木は、

市内で一番太い木でもあります。

かつては高さが約31メートルありましたが、昭和五十七年 (一九八二)八月の台風で地上6メートルの

辺りで幹が折れてしまいました。今、樹木全体がずんぐりとした形に見えるのは、この時の

折損のためです。折れた幹の中は空洞で炭が入っていたので、過去に火災に遭ったことが

あるようです。雨で腐らないよう折れた部分にトタン板を張って防いだところ、樹勢が

回復しました。平成四年(一九九二)の調査で686センチメートルだった幹回りは、平成二十年の計測では

710センチメートルと太くなっていました。

市内で一番太い木でもあります。

かつては高さが約31メートルありましたが、昭和五十七年 (一九八二)八月の台風で地上6メートルの

辺りで幹が折れてしまいました。今、樹木全体がずんぐりとした形に見えるのは、この時の

折損のためです。折れた幹の中は空洞で炭が入っていたので、過去に火災に遭ったことが

あるようです。雨で腐らないよう折れた部分にトタン板を張って防いだところ、樹勢が

回復しました。平成四年(一九九二)の調査で686センチメートルだった幹回りは、平成二十年の計測では

710センチメートルと太くなっていました。

樹齢については、指定時の調査では幹の太さから約六五〇~七〇〇年と推定されました。

その後、台風で幹が折れた際に行われた折損部材の年輪測定では二五〇年だったので、

それ以上の樹齢であることは確かです。

その後、台風で幹が折れた際に行われた折損部材の年輪測定では二五〇年だったので、

それ以上の樹齢であることは確かです。

ただし、イチョウの古木は根元の外周から生えた若木が育ち、元の木が枯れて中心が空洞に

なることがあるので、元来の樹齢は不明とせざるをえません。

なることがあるので、元来の樹齢は不明とせざるをえません。

イチョウは中国原産で、日本への渡来は早くても十二世紀以降のこと、遊行寺の創建は

正中二年(一三二五)なので、何れにせよこれをさかのぼることはないでしょう。

正中二年(一三二五)なので、何れにせよこれをさかのぼることはないでしょう。

雄株なのでギンナンはなりませんが、晩秋の黄葉はみごとです。

例年十一月下旬から十二月上旬に色づきます。

例年十一月下旬から十二月上旬に色づきます。

境内配置図をズームで。

境内の建物、池等が説明されていた。

本堂前右手の高台には時宗の「宗祖 一遍上人像」。

伊予国の豪族の次男として生まれたが、10歳で母を亡くすと天台宗に出家し教義を修学した。

1274年2月から布教のための全国行脚を始めそれを遊行と称した。

遊行15年目に過酷な遊行により過労と栄養失調で亡くなったと。

戦中に鉄材供出のため撤収されたが、昭和45(1970)年5月23日、林霊雲作「宗祖銅像」が

仙台阿弥陀寺から寄進建立された。また台石は川越浄国寺檀徒、さらに築山庭石も

信徒から寄進された。静かな境内の中でひときわ印象的な銅像。

切妻造桟瓦葺の「手水舎」と蓮華形の「手水鉢」。

手水鉢の台部に「明治百年記念 遊行七十一世他4阿隆宝上人御代」の銘が。

清浄光寺手水舎は、明治十三年(1880)十一月の藤沢宿大火後に建築された可能性が高く、

大正十二年(1923)の大正関東地震によって倒壊。昭和12年(1937)柱の一部など

修復するかたちで、現在の位置に再建されている。

手水舎の中央に設置された水盤は、昭和44年(1969)3月26日、明治百年記念に、

大東亜戦争に供出された水盤を、東京オリンピック聖火台を作成した鈴木文吾氏の手によって

復元安置されたものである。その建築様式は、両流造り、二軒繁垂木(しげだるき)、桟瓦葺きで、

一般的な水屋に比べて、形態と装飾の優美さが卓越している。

しかし「手水舎」はこのコロナ禍で使用禁止中。

「本堂」右手には「ダルマ破魔矢 授与所」。

そして正面に「本堂」。

昭和十二年(1937)再建の入母屋造銅板葺の「本堂」。

木造鋼板葺、1937年の再建。

「本堂」の前には「常香炉」が。

「本堂」を斜めから。

「本堂幕」は白地に時宗の宗紋の、「折敷に三文字紋」・「隅切三(すみきりさん)」。

河野氏の家紋「折敷に三文字」は、古代豪族越智氏が奉じた伊予国大三島に鎮座する

大三島神社の神紋を用いたものである。すなわち神様に食物などを供える白木の台「折敷」に、

大三島神社の「三」文字を組み合わせたものだ。

折敷は三方ともいわれ、四角いものを傍折敷、 四隅を切った八角形のものを隅切り折敷、

四隅が内側に入り込んだものを隅入折敷とよび分けた。

一遍上人が開いた時宗のこの寺紋も「折敷に三文字」だが、 これも一遍上人が河野氏から

出たことに由来したものであると。

露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の御堂に置かれた常香炉。

100円で購入できる線香がモウモウと。

常香炉にも寺紋・「折敷に三文字紋」・「隅切三(すみきりさん)」が

入っていた(以前の写真)。

本柱と向拝柱とを繋ぐ見事な海老虹梁の本堂。

「登霊臺」の扁額は紀伊大納言・徳川治寶(とくがわはるとみ)筆。

徳川治寶は「中雀門」の建立者でもある。

「登霊臺(とうれいだい)」。

「本堂 内陣」。

「清浄光寺」の勅額は後光厳天皇宸筆。

「登霊臺(とうれいだい)」。

「本堂 内陣」。

「清浄光寺」の勅額は後光厳天皇宸筆。

外陣と内陣に分かれ、内陣は僧座・尼座・鏡縁に分かれる時宗独特の様式。

欄間の彫刻類が美しい。

「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、明治13年に焼けるまで銅屋根の仁王門あり、

「藤沢山(とうたくさん)」と書かれた東山天皇の勅額(ちょくがく=天皇などが寺院に特に

与える直筆の書で記された額)があったと。

そして現在は本堂内にあるとのことからこれがそうなのであろう。

本堂須弥壇に鎮座する阿弥陀如来坐像..平安時代後期作と伝える。

参拝客の数も例年に比べ少なく、初詣の参拝をしながら写真を撮れたのであった。

ズームして。

「本堂」から「常香炉御堂」を見る。

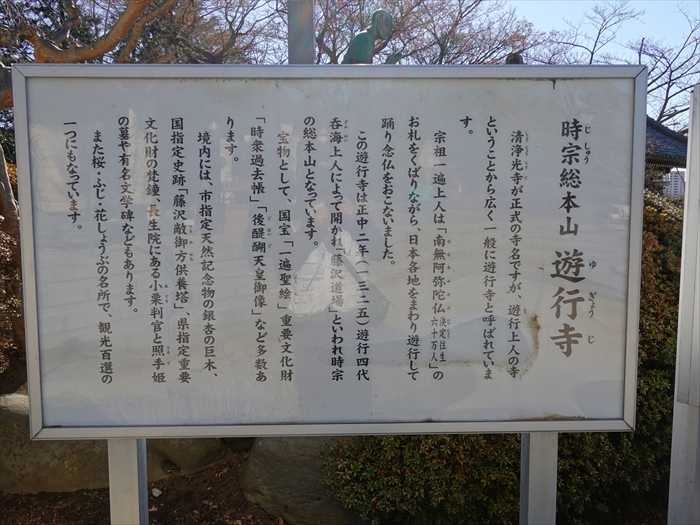

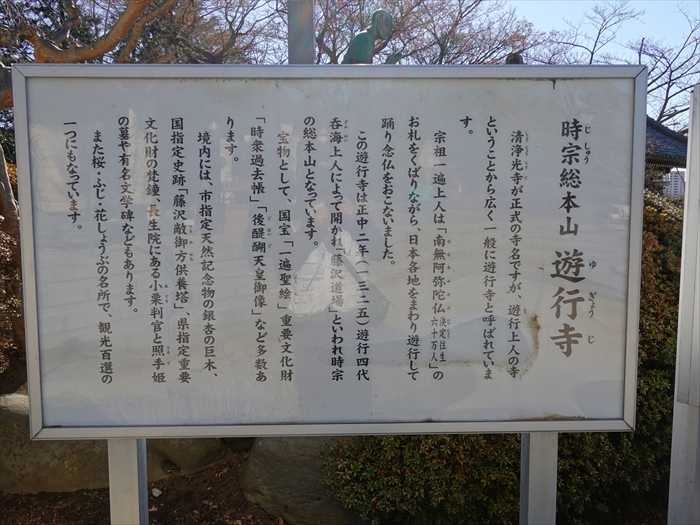

「時宗総本山 遊行寺(ゆぎょうじ)

清浄光寺(しょうじょうこうじ)が正式の寺名ですが、遊行上人の寺ということから広く一般に

遊行寺と呼ばれています。

欄間の彫刻類が美しい。

「いろは坂」を登りつめた処が山門跡で、明治13年に焼けるまで銅屋根の仁王門あり、

「藤沢山(とうたくさん)」と書かれた東山天皇の勅額(ちょくがく=天皇などが寺院に特に

与える直筆の書で記された額)があったと。

そして現在は本堂内にあるとのことからこれがそうなのであろう。

本堂須弥壇に鎮座する阿弥陀如来坐像..平安時代後期作と伝える。

参拝客の数も例年に比べ少なく、初詣の参拝をしながら写真を撮れたのであった。

ズームして。

「本堂」から「常香炉御堂」を見る。

「時宗総本山 遊行寺(ゆぎょうじ)

清浄光寺(しょうじょうこうじ)が正式の寺名ですが、遊行上人の寺ということから広く一般に

遊行寺と呼ばれています。

宗祖一遍上人は「南無阿弥陀仏 決定往生 六十万人」のお札をくばりながら、日本各地を

まわり遊行して踊り念仏をおこないました。

まわり遊行して踊り念仏をおこないました。

この遊行寺は正中ニ年(一三ニ五)遊行四代呑海(どんかい)上人によって開かれ「藤沢道場」と

いわれ時宗の総本山となっています。

いわれ時宗の総本山となっています。

宝物として、国宝「一遍聖絵(ひじりえ)」重要文化財「時衆過去帳」「後醍醐天皇御像」など

多あります。

多あります。

境内には、市指定天然記念物の銀杏の巨木、国指定史跡「藤沢敵御方供養塔」、県指定重要

文化財の梵艟、長生院にある小栗判官と照手姫の墓や有名文学碑などもあります。

また桜・ふじ・花しようぶの名所で、観光百選の一つにもなっています。」。

「本堂」前右手の「地蔵堂」。

露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の地蔵堂。

大正十二年(1923)の関東大震災で倒壊後、平成二十六年に再建。

「少病 少悩 ひぎり地蔵」碑。

「なでなで地蔵」。

私も今更ながらであるが頭を「なでなで」。

自由に鳴らせる小さな鐘。

昨今、どこの寺も不用意に鐘を突いてはいけない雰囲気。

この鐘は、どんどん突いて下さいという雰囲気。

小さいのでいくら突いてもかまわない?、響く音も小さい?

しかし音色はよかったのであった。

扁額「地蔵堂」。

木造で高さおよそ3メートルの日限地蔵様をお祀りしている。

絵馬「おねがい地蔵」。

絵馬「心願成就」。

「お地蔵さんの由来

地蔵菩薩は、お釈迦様亡き後、この世で私たちを救ってくださる仏様です。

なかでも「ひぎり地蔵菩薩」は、日を限ってお参りをすることによって願いがかなえられるので、

全国各地で信仰をあつめています。

遊行寺の門前は、東海道の藤沢宿として栄え、江戸・明治・大正の頃には、道中安全をお祈り

するために、お地蔵さんを詣でる人々で賑わいました。しかし、大正12年の関東大震災で

遊行寺も本堂など多くの建物が倒壊し、地蔵堂も倒壊したため、応急処置を施して本堂内に

安置されてきました。

このたび全国宗門寺院および檀信徒皆様の協力で、平成の大修理として解体修理しましたところ、

胎内から『少病少悩』等の文字と「享保六年辛丑年四月廿四日」の日付が発見され、江戸庶民の

信仰がしのばれます。

平成26年6月に修復を終え、関東大震災から約百年ぶりに再建された地蔵堂に安置されました。

輝きを増したお地蔵さんは、偉大な法力を備え、交通安全・安産成就や子どもの成長安寧の他、

病魔退散・健康長寿といったご利益を施してくださいます。

平成26年9月15日 時宗総本山 清浄光寺(遊行寺)

この地蔵堂は、東日本大震災を機に、震災・風水火災で亡くなられた方々の鎮魂の為に発願し

建立されました。」

「本堂」の左手手前にも石碑が。

「登録有形文化財 第14-0207~0216号」。

「文化財というのは国等の自治体が、後世に残したいものとして指定し、管理を行っていくと

いうのが一般的。 それが、重要文化財指定 というもの。

しかし、国や自治体だけでは把握しきれないものも大多数あり、民間の建造物でも文化財と

しての価値が見出せるというものがあれば、緩やかでも管理していきましょうと、制度化された

ものだと。自治体が指定するわけではなく、あくまで 申請者が登録する という制度。

どのような価値が登録の基準となるのか。

1.国土の歴史的景観に寄与しているもの

2.造形の規範となっているもの

3.再現することが容易でないもの

そして、 築後50年経過しているもの。 」とのネット情報。

「おみくじ結び所」。

本堂前左手には大きな「南無阿弥陀佛」碑が。

藤沢市の遺族会が建てた日中~太平洋戦争の戦没者慰霊碑であると。

・・・ つづく ・・・

「本堂」前右手の「地蔵堂」。

露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の地蔵堂。

大正十二年(1923)の関東大震災で倒壊後、平成二十六年に再建。

「少病 少悩 ひぎり地蔵」碑。

「なでなで地蔵」。

私も今更ながらであるが頭を「なでなで」。

自由に鳴らせる小さな鐘。

昨今、どこの寺も不用意に鐘を突いてはいけない雰囲気。

この鐘は、どんどん突いて下さいという雰囲気。

小さいのでいくら突いてもかまわない?、響く音も小さい?

しかし音色はよかったのであった。

扁額「地蔵堂」。

木造で高さおよそ3メートルの日限地蔵様をお祀りしている。

絵馬「おねがい地蔵」。

絵馬「心願成就」。

「お地蔵さんの由来

地蔵菩薩は、お釈迦様亡き後、この世で私たちを救ってくださる仏様です。

なかでも「ひぎり地蔵菩薩」は、日を限ってお参りをすることによって願いがかなえられるので、

全国各地で信仰をあつめています。

遊行寺の門前は、東海道の藤沢宿として栄え、江戸・明治・大正の頃には、道中安全をお祈り

するために、お地蔵さんを詣でる人々で賑わいました。しかし、大正12年の関東大震災で

遊行寺も本堂など多くの建物が倒壊し、地蔵堂も倒壊したため、応急処置を施して本堂内に

安置されてきました。

このたび全国宗門寺院および檀信徒皆様の協力で、平成の大修理として解体修理しましたところ、

胎内から『少病少悩』等の文字と「享保六年辛丑年四月廿四日」の日付が発見され、江戸庶民の

信仰がしのばれます。

平成26年6月に修復を終え、関東大震災から約百年ぶりに再建された地蔵堂に安置されました。

輝きを増したお地蔵さんは、偉大な法力を備え、交通安全・安産成就や子どもの成長安寧の他、

病魔退散・健康長寿といったご利益を施してくださいます。

平成26年9月15日 時宗総本山 清浄光寺(遊行寺)

この地蔵堂は、東日本大震災を機に、震災・風水火災で亡くなられた方々の鎮魂の為に発願し

建立されました。」

「本堂」の左手手前にも石碑が。

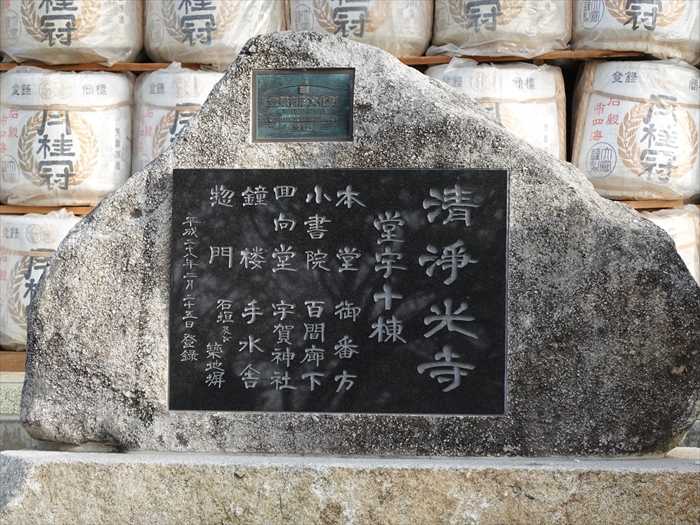

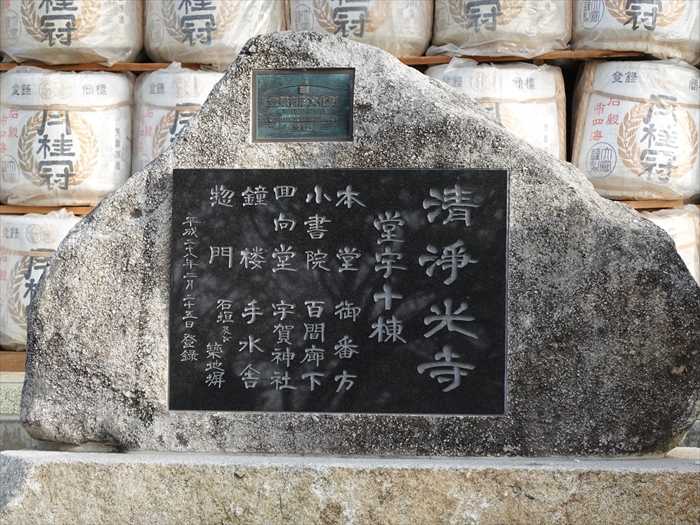

文化庁の制定する「登録有形文化財(建造物)」に本堂、宇賀神社などが登録されたのだ。

登録されたのは以下の10棟。

・本堂 一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積841㎡

・御番方

一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積226㎡

・小書院

一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積162㎡

・百間廊下

一棟 木造平屋建、瓦葺、建築面積222㎡

・回向堂

一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積31㎡

・宇賀

神社 一棟 木造平屋建、銅板葺、建築面積3.6㎡

・鐘楼

一棟 木造、銅板葺、建築面積11㎡

・手水舎

一棟 木造、瓦葺、建築面積13㎡

・惣門

一棟 木造、銅板葺、間口5.0m

・石垣

及び 一棟 石垣 石造、総延長53m 築地塀 土塀、瓦葺、総延長22m

築地塀

「登録有形文化財 第14-0207~0216号」。

「文化財というのは国等の自治体が、後世に残したいものとして指定し、管理を行っていくと

いうのが一般的。 それが、重要文化財指定 というもの。

しかし、国や自治体だけでは把握しきれないものも大多数あり、民間の建造物でも文化財と

しての価値が見出せるというものがあれば、緩やかでも管理していきましょうと、制度化された

ものだと。自治体が指定するわけではなく、あくまで 申請者が登録する という制度。

どのような価値が登録の基準となるのか。

1.国土の歴史的景観に寄与しているもの

2.造形の規範となっているもの

3.再現することが容易でないもの

そして、 築後50年経過しているもの。 」とのネット情報。

「おみくじ結び所」。

本堂前左手には大きな「南無阿弥陀佛」碑が。

藤沢市の遺族会が建てた日中~太平洋戦争の戦没者慰霊碑であると。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.