PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

「建長寺」の境内の散策を続ける。

次に訪ねたのが「鐘楼」の先の道を右に折れた場所にある「西来庵(せいらいあん)」。

「西来庵」に通じる山門・「嵩山門(すうざんもん)」。

以前、訪ねた時は、修行道場のため、一般の立ち入りは禁止されていたが、この日は

開いていたので「嵩山門」から境内に入る。

門前にひょうたん型にくり抜かれた石灯籠が。

「嵩山」の額が掲げられた山門は薬医門。

そして「本派専門道場」、「臨濟録提唱」と書かれた木札が。

禅僧が人々に示して説法することであると。

扁額「嵩山(すうざん)」。

「嵩山門」の屋根の上の唐獅子の飾り瓦。

「建長寺」の「塔頭」案内図。

【https://omairi.info/2019/05/08/kenchouji-tpl-tachu-zenhan/】より

そして牡丹の花が楽しみながら石畳の参道を進む。

鎌倉の古刹には多くの牡丹を植えているが、鶴岡八幡宮の牡丹苑と、寺院では円覚寺塔頭の

松嶺院、建長寺、建長寺塔頭の西来庵、長寿寺がまとまって牡丹が植えられているのであった。

そしてこの日は、鶴岡八幡宮以外の古刹の牡丹を楽しんだのであった。

様々な色・種類の牡丹が次々と。

緩やかな牡丹の坂道を上って行った。

扁額は「西来庵」。

宗派 臨済宗建長寺派

開山 蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)

寺宝 木造大覚禅師坐像(鎌倉時代)木造乙護童子立像 木造聖徳太子像

建物 昭堂(しょうどう)、開山堂、食堂(じきどう)大徹堂(座禅堂)

雲幽筆の「西来庵」の額が掲げられた中門(県文)は、「仏殿」「唐門」と同じく

正保四年(1647年)に、徳川秀忠夫人・崇源院の御霊屋から移築した「平唐門」。

この門は「平唐門形式」と呼ばれると。

両側面が唐破風で、平入りのものを「平唐門」というと。

「平唐門」から先は立入禁止であった。

「昭堂」にいたる庭の風景を「平唐門」から。

正面に藁葺の「昭堂」の姿が確認できた。

右手の奥に白壁の「大徹堂」。

扁額「大徹堂」。

「大徹堂」は座禅堂であると。

建長寺開山・蘭渓道隆の塔所として開山示寂後に創建された、開山を祀るための「聖地」であり、

塔頭の中でも別格の存在。

境内には昭堂・開山堂・開山墓塔が建ち、現在は禅堂(大徹堂)を中心とした臨済宗建長寺派の

専門道場となっていると。

「平唐門」の横に「鐘楼」。

重要な法要があるときは、西来庵のこの鐘と、国宝の鐘堂の鐘、法堂の横の鐘の3つ鐘を

連続して鳴らすのだと。

「梵鐘」。

左手には「食堂(じきどう)」。

そして奥の墓地。

この墓地には禅宗の有名な蘭渓道隆ここで亡くなり、非公開ですがお墓があると。

信長の弟で茶人の織田有楽斎のお墓もああるのだと。

案内板等が無かったため特定できなかったが。

墓地前から参道を振り返る。

「大徹堂」の裏から「西来庵」の境内を望む。

「大徹堂」を裏から。

右手に「鐘楼」その隣に「平唐門」。

「平唐門」と「寺務所」か。

帰路も牡丹の花を楽しみながら。

そして正面に「嵩山門」。

「嵩山門」前から「三門」を見る。

右手に行くと右にあったのが「同契院(どうけいいん)」。

参道の反対側に向かうと「鎌倉学園中学校・高等学校」の校舎が現れた。

「巨福稲荷大明神」がその横にあった。

朱の鳥居を潜って石段を上って行った。

正面に「巨福(こふく)稲荷大明神」の「覆屋」があった。

扁額「正一位巨福稲荷大明神」。

「覆屋」の前

そして石段を下り「三門」を左横から見る。

二階の楼閣には廻り回廊があることが確認できた。

「拝観案内」に従い左手に進む。

「円覚寺」の中央参道脇にも多くの牡丹の花が開花していた。

正面に「仏殿」が姿を現した。

老木の迫力ある姿。

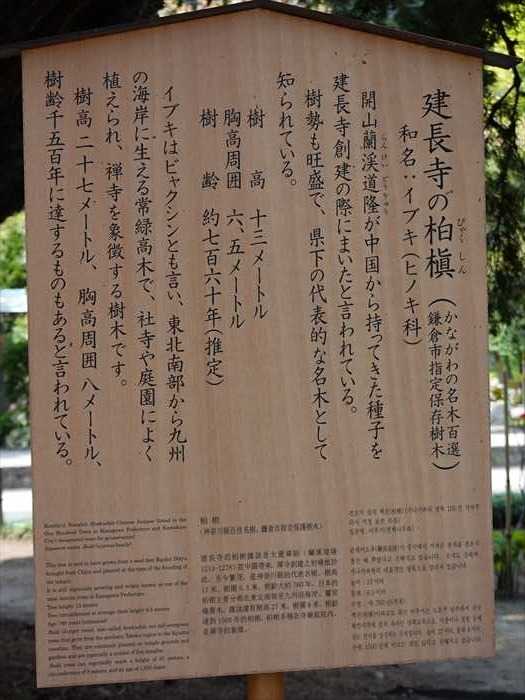

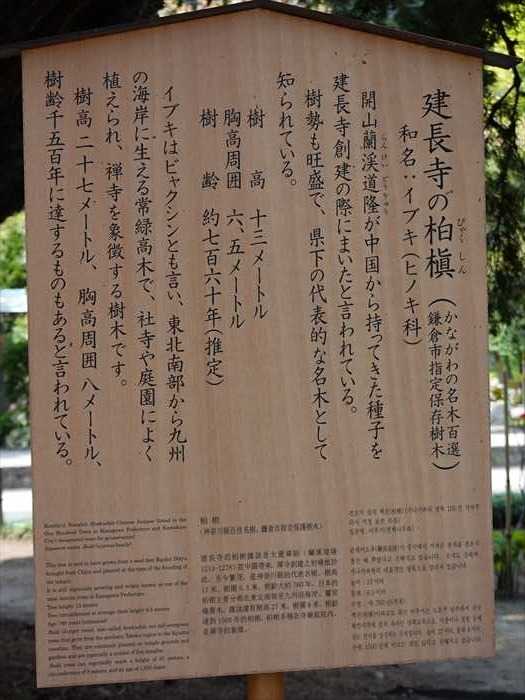

「建長寺の柏槇(びゃくしん)(かながわの木百選、鎌倉市指定保存木)

和名:イブキ(ヒノキ科)

「為禅風院 種徳院永代供養」と刻まれた石碑。

牡丹が競い合い開花中。

「重修碑

仏殿手前参道左の「水盤・銅睡蓮鉢」と「青銅灯籠」、

反対側の青銅灯籠

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「建長寺」の境内の散策を続ける。

次に訪ねたのが「鐘楼」の先の道を右に折れた場所にある「西来庵(せいらいあん)」。

「西来庵」に通じる山門・「嵩山門(すうざんもん)」。

以前、訪ねた時は、修行道場のため、一般の立ち入りは禁止されていたが、この日は

開いていたので「嵩山門」から境内に入る。

門前にひょうたん型にくり抜かれた石灯籠が。

「嵩山」の額が掲げられた山門は薬医門。

そして「本派専門道場」、「臨濟録提唱」と書かれた木札が。

禅僧が人々に示して説法することであると。

扁額「嵩山(すうざん)」。

「嵩山門」の屋根の上の唐獅子の飾り瓦。

「建長寺」の「塔頭」案内図。

【https://omairi.info/2019/05/08/kenchouji-tpl-tachu-zenhan/】より

そして牡丹の花が楽しみながら石畳の参道を進む。

鎌倉の古刹には多くの牡丹を植えているが、鶴岡八幡宮の牡丹苑と、寺院では円覚寺塔頭の

松嶺院、建長寺、建長寺塔頭の西来庵、長寿寺がまとまって牡丹が植えられているのであった。

そしてこの日は、鶴岡八幡宮以外の古刹の牡丹を楽しんだのであった。

様々な色・種類の牡丹が次々と。

緩やかな牡丹の坂道を上って行った。

扁額は「西来庵」。

宗派 臨済宗建長寺派

開山 蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)

寺宝 木造大覚禅師坐像(鎌倉時代)木造乙護童子立像 木造聖徳太子像

建物 昭堂(しょうどう)、開山堂、食堂(じきどう)大徹堂(座禅堂)

雲幽筆の「西来庵」の額が掲げられた中門(県文)は、「仏殿」「唐門」と同じく

正保四年(1647年)に、徳川秀忠夫人・崇源院の御霊屋から移築した「平唐門」。

この門は「平唐門形式」と呼ばれると。

両側面が唐破風で、平入りのものを「平唐門」というと。

「平唐門」から先は立入禁止であった。

「昭堂」にいたる庭の風景を「平唐門」から。

正面に藁葺の「昭堂」の姿が確認できた。

右手の奥に白壁の「大徹堂」。

扁額「大徹堂」。

「大徹堂」は座禅堂であると。

建長寺開山・蘭渓道隆の塔所として開山示寂後に創建された、開山を祀るための「聖地」であり、

塔頭の中でも別格の存在。

境内には昭堂・開山堂・開山墓塔が建ち、現在は禅堂(大徹堂)を中心とした臨済宗建長寺派の

専門道場となっていると。

「平唐門」の横に「鐘楼」。

重要な法要があるときは、西来庵のこの鐘と、国宝の鐘堂の鐘、法堂の横の鐘の3つ鐘を

連続して鳴らすのだと。

「梵鐘」。

左手には「食堂(じきどう)」。

そして奥の墓地。

この墓地には禅宗の有名な蘭渓道隆ここで亡くなり、非公開ですがお墓があると。

信長の弟で茶人の織田有楽斎のお墓もああるのだと。

案内板等が無かったため特定できなかったが。

墓地前から参道を振り返る。

「大徹堂」の裏から「西来庵」の境内を望む。

「大徹堂」を裏から。

右手に「鐘楼」その隣に「平唐門」。

「平唐門」と「寺務所」か。

帰路も牡丹の花を楽しみながら。

そして正面に「嵩山門」。

「嵩山門」前から「三門」を見る。

右手に行くと右にあったのが「同契院(どうけいいん)」。

同契院は、第三十一世象外禅鑑(ぞうがいぜんかん)の塔所。

本尊:十一面観音菩薩

象外禅鑑は、円覚寺第四世桃渓徳悟(とうけいとくご)に参禅し、円覚寺二十三世を経て

建長寺へ移った。

建長寺へ移った。

建長寺を去った後、円覚寺に同契庵を結んだが、庵が火事にあい、建長寺に移された。

長壽寺開山で、第三十八世古先印元(こせんいんげん)坐像が安置されている。

この塔頭も一般公開されていなかった。

この塔頭も一般公開されていなかった。

参道の反対側に向かうと「鎌倉学園中学校・高等学校」の校舎が現れた。

「巨福稲荷大明神」がその横にあった。

朱の鳥居を潜って石段を上って行った。

正面に「巨福(こふく)稲荷大明神」の「覆屋」があった。

扁額「正一位巨福稲荷大明神」。

「覆屋」の前

そして石段を下り「三門」を左横から見る。

二階の楼閣には廻り回廊があることが確認できた。

「拝観案内」に従い左手に進む。

「円覚寺」の中央参道脇にも多くの牡丹の花が開花していた。

正面に「仏殿」が姿を現した。

左手に建長寺の「柏槇(びゃくしん)」

蘭渓道隆が宋から持参してきた種子を建長寺創建の際にまいたと伝えられている。

高さ27m、樹齢千五百年に達するものもあると。

老木の迫力ある姿。

「建長寺の柏槇(びゃくしん)(かながわの木百選、鎌倉市指定保存木)

和名:イブキ(ヒノキ科)

開山蘭渓道隆が中国から持ってきた種子を建長寺創建の際にまいたと言われている。

樹勢も旺盛で、県下の代表的な名木として知られている。

樹高 十三メートル

胸高周囲 六、五メートル

樹齢 約七百六十年(推定)

イブキはビヤクシンとも言い、東北南部から九州の海岸に生える常緑高木で、社寺や庭園によく

植えられ、禅寺を象徴する樹木です。

樹高ニ十七みートル、胸高周囲八メートル、樹齢千五百年に達するものもあると言われている。」

「為禅風院 種徳院永代供養」と刻まれた石碑。

牡丹が競い合い開花中。

「重修碑

傳へ云ふ當佛殿は唐門と共にもと徳川家光の弟忠長か生母崇源院夫人の為に霊屋として建造せし

所後家光之を本寺に寄附し駿府より移して規模を改めたるものなりと其結構の壯麗技巧の

優秀能く江戸時代初期の手法を存す

所後家光之を本寺に寄附し駿府より移して規模を改めたるものなりと其結構の壯麗技巧の

優秀能く江戸時代初期の手法を存す

是を以って大正十一年古社保存怯によりて特別保護建造物に指定せらる然るに同十二年九月一日

関東に大震あり鎌倉地方其の害殊に甚たしく一一宇亦倒壊全く原形を留めさるに至れりのち

本寺は災後直に文部省に議り廃餘の残材一切を拾収して其の散佚を防き以て豫め他日の用に備う

而して幸に国庫の補助を得重修の工事は總べて之を神奈川縣庁に委託す斯くて大正十三年十月起工

同十五年五月を以て佛殿唐門共に其の工を竣へたり抑々本工事の旨とする所は專ら舊態を存し

寸毫も増損せざらんとするにあり故に古材の苟くも用ふべきは必す之を用ひ用に堪へざるものは

已むを得す代ふるに新材を以てすれども文彩によりて古色を帯はしめ以て努めて舊観の美を損せ

ざらしめたり」

徳川忠長(家光の弟)が生母崇源院のために霊屋として建造したが、後に家光が建長寺に寄附し、

駿府(静岡市)より移して規模を改めたものとあり、参勤交代が無かった当時、大納言忠長が

駿府(静岡市)に建立した御霊屋を移築したと記されている。

現在では徳川家菩提寺である芝・増上寺に建立された将軍とその御台所の御霊屋のうち、最初に

建立された崇源院の御霊屋が、その後に亡くなった夫・徳川秀忠の御霊屋が建立される際に、

北側脇に並んで崇源院礼拝所が建立され、残されていた。その御霊屋を建長寺に移築したと

されている と。

関東に大震あり鎌倉地方其の害殊に甚たしく一一宇亦倒壊全く原形を留めさるに至れりのち

本寺は災後直に文部省に議り廃餘の残材一切を拾収して其の散佚を防き以て豫め他日の用に備う

而して幸に国庫の補助を得重修の工事は總べて之を神奈川縣庁に委託す斯くて大正十三年十月起工

同十五年五月を以て佛殿唐門共に其の工を竣へたり抑々本工事の旨とする所は專ら舊態を存し

寸毫も増損せざらんとするにあり故に古材の苟くも用ふべきは必す之を用ひ用に堪へざるものは

已むを得す代ふるに新材を以てすれども文彩によりて古色を帯はしめ以て努めて舊観の美を損せ

ざらしめたり」

徳川忠長(家光の弟)が生母崇源院のために霊屋として建造したが、後に家光が建長寺に寄附し、

駿府(静岡市)より移して規模を改めたものとあり、参勤交代が無かった当時、大納言忠長が

駿府(静岡市)に建立した御霊屋を移築したと記されている。

現在では徳川家菩提寺である芝・増上寺に建立された将軍とその御台所の御霊屋のうち、最初に

建立された崇源院の御霊屋が、その後に亡くなった夫・徳川秀忠の御霊屋が建立される際に、

北側脇に並んで崇源院礼拝所が建立され、残されていた。その御霊屋を建長寺に移築したと

されている と。

仏殿手前参道左の「水盤・銅睡蓮鉢」と「青銅灯籠」、

反対側の青銅灯籠

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.