PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

鎌倉散策 目次

』

「覚園寺」を後にして、同じ道を「鎌倉宮」までひたすら戻る。

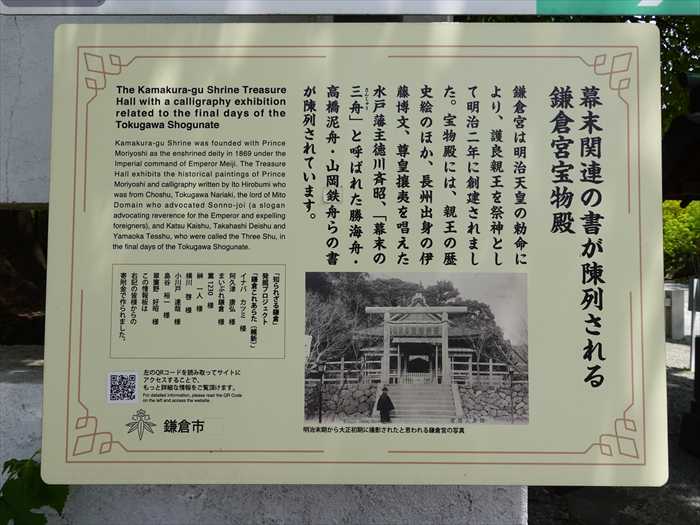

「幕末関連の書が陳列される鎌倉宮宝物殿

「覚園寺」を後にして、同じ道を「鎌倉宮」までひたすら戻る。

「幕末関連の書が陳列される鎌倉宮宝物殿

鎌倉宮は明治天皇の勅命により、護良新王を祭神として明治ニ年に創されました。

宝物殿には、親王の歴史絵のほか、長州出身の伊藤博文、尊王攘夷を唱えた水戸藩主徳川斉昭、

「墓末の三舟」と呼ばれた勝海舟・高橋泥舟・山岡鉄舟らの書が陳列されています。」

「鎌倉宮

一、御祭神 大塔宮護良親王

一、御創建 明治二年

明治天皇の勅命に由る

一、御祭礼 八月二十日」

「鎌倉宮の大鳥居」。

鎌倉宮の鳥居は全国的にも大変珍しい「白地に赤」の配色がなされている。

白は「純真無垢、純粋」、赤は「赤誠・赤心、まごごろ」の意味が込められているのだと。

「官弊中社鎌倉宮」と刻まれた石碑。

明治以降は、主として歴代皇室の尊崇した神社で、宮内省から幣帛料の供進を受けた神社を

言い、大社、中社、小社、別格官幣社の別があったが、1945年にこの名称は廃止されたのだ。

「大鳥居」を潜り境内へ。

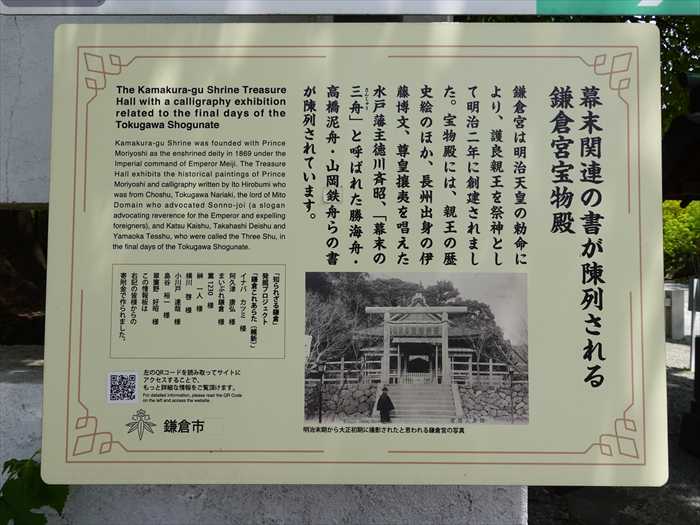

「三浦半島八景 大塔(鎌倉宮)の夜雨」

宝物殿には、親王の歴史絵のほか、長州出身の伊藤博文、尊王攘夷を唱えた水戸藩主徳川斉昭、

「墓末の三舟」と呼ばれた勝海舟・高橋泥舟・山岡鉄舟らの書が陳列されています。」

「鎌倉宮

一、御祭神 大塔宮護良親王

一、御創建 明治二年

明治天皇の勅命に由る

一、御祭礼 八月二十日」

「鎌倉宮の大鳥居」。

鎌倉宮の鳥居は全国的にも大変珍しい「白地に赤」の配色がなされている。

白は「純真無垢、純粋」、赤は「赤誠・赤心、まごごろ」の意味が込められているのだと。

「官弊中社鎌倉宮」と刻まれた石碑。

明治以降は、主として歴代皇室の尊崇した神社で、宮内省から幣帛料の供進を受けた神社を

言い、大社、中社、小社、別格官幣社の別があったが、1945年にこの名称は廃止されたのだ。

「大鳥居」を潜り境内へ。

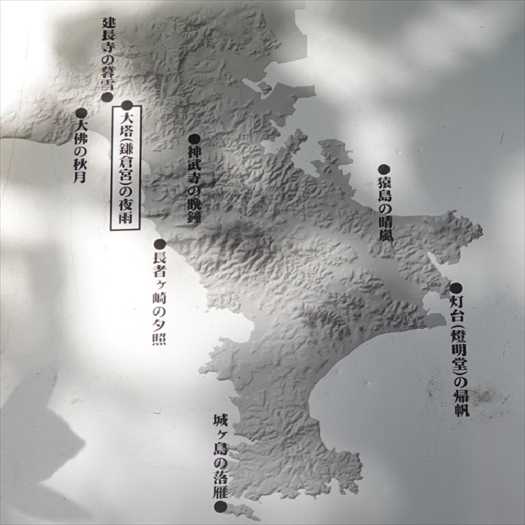

「三浦半島八景 大塔(鎌倉宮)の夜雨」

-------「三浦半島八景」---------

・大塔(鎌倉宮)の夜雨 ・神武寺の晩鐘

・灯台(燈明堂)の帰帆 ・猿島の晴嵐

・大佛の秋月 ・城ヶ島の落雁

・長者ヶ崎のタ照 ・建長寺の暮雪

「八景」の考え方は15世紀に中国から日本に移入されました。「近江八景」や

「金沢八景」が有名ですが、三浦半島地域てもこれまてにたくさんの「八景」が残されています。

「金沢八景」が有名ですが、三浦半島地域てもこれまてにたくさんの「八景」が残されています。

伝統的な「八景」は次の八つの景色を基本形につくられ、それそれ次のような情景を表すのでは

ないかと言われています

ないかと言われています

・夜雨:水辺の夜の雨 ・晩鐘:山寺の晩鐘

・帰帆:港に帰る漁船 ・晴嵐:朝もやに煙る松林

・秋月:水辺に映える秋の月 ・落雁:干潟に降り立つ雁の群

・タ照:夕日に照らされた達くの山 ・暮雪:夕暮れの雪景色

「三浦半島八景」は、神奈川県が三浦半島地区の4市1町と協働してこの地域の”うるおい”

”にぎわい”づくりをめざし、半島をぐるっとまわれるような新たな「八景」をつくるため、

「三浦半島八景」選定委員会を設置し、県民の皆様のご意見を参考に、平成年11月に

選定したものです。」

「三浦半島 八景」。

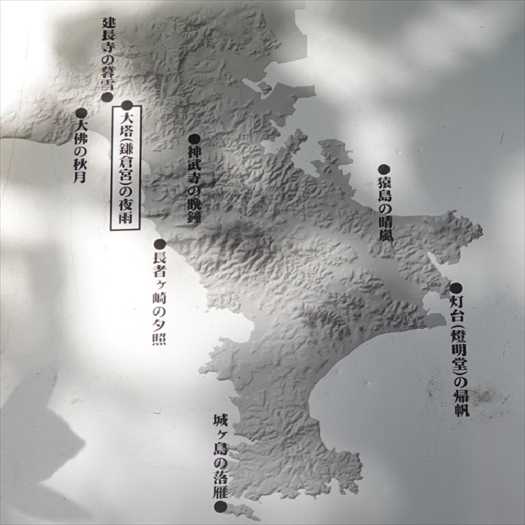

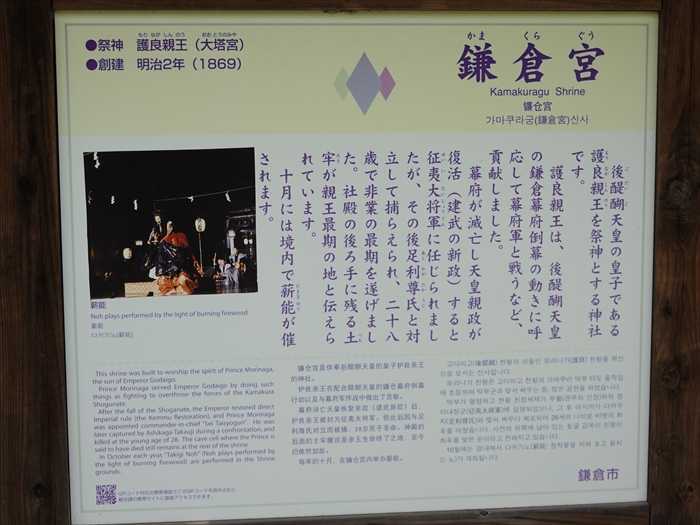

「鎌倉宮

後醍醐天皇の皇子である護良親王を祭神とする神社です。

護良親王は、後醍醐天皇の鎌倉幕府討幕の動きに呼応して幕府軍と戦うなど貢献しました。

幕府が滅亡し天皇親政が復活(建武の新政)すると征夷大将軍に任じられましたが、その後

足利尊氏と対立して捕らえられ、28歳で非業の最期を遂げました。社殿の後ろ手に残る土牢が

親王最期の地と伝えられています。十月には境内で薪能が催されます。

● 祭 神:護良親王(もりながしんのう)(大塔宮)

● 創 建:明治2年 (1869)」

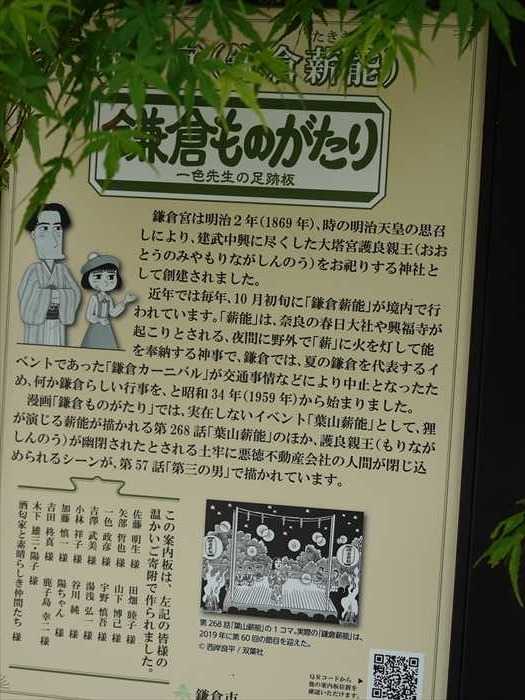

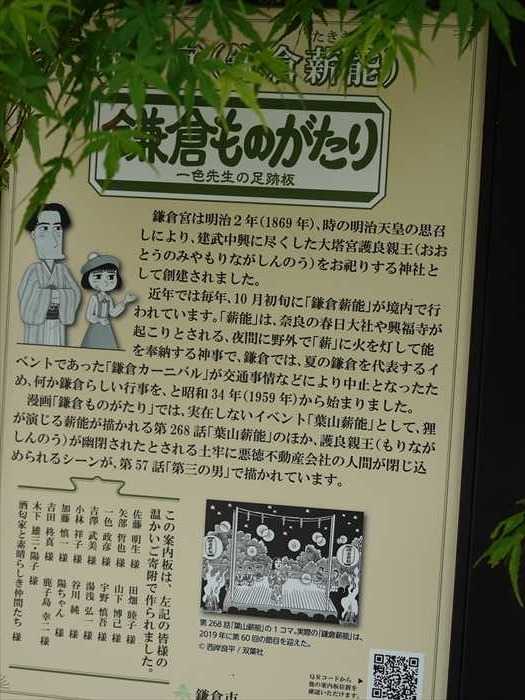

「鎌倉ものがたり 鎌倉宮(鎌倉薪能)

鎌倉宮は明治2年(1869年)、時の明治天皇の思召しにより、建武中興に尽くした大塔宮護良親王

(おおとうのみやもりながしんのう)をお紀りする神社として創建されました。

近年では毎年、10月初旬に「鎌倉薪能」が境内で行われています。「薪能」は、奈良の

春日大社や興福寺が起こりとされる、夜間に野外で「薪」に火を灯して能を奉納する神事で、

鎌倉では、夏の鎌倉を代表するイベントであった「鎌倉カーニバル」が交通事情などにより中止と

なったため、何か鎌倉らしい行事を、と昭和34年(1959年)から始まりました。

漫画「鎌倉ものがたり」では、実在しないイベント「葉山薪能」として、狸が演じる薪能が

描かれる第268話「葉山薪能」のほか、護良親下(もりながしんのう)が幽閉されたとされる上牢に

悪徳不動産会社の人間か閉じ込められるシーンが、第57話「第三の男」で描かれています。」

「鎌倉薪能」の光景をネットから。

「拝殿」への石段前で開催されているようだ。

【http://www.kamakuralife.com/blog/tag/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82/】より

【http://www.kamakuralife.com/blog/tag/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82/】より

一度、観てみたいと。

【https://www.kanaloco.jp/news/culture/entry-19821.html】より

この石碑は?

「百壽奉納 結都実(むつみ) 参道」

「現在地」

鎌倉市二階堂154。

「鎌倉宮」境内配置図」。

【https://omairi.info/2020/04/12/kamakuragu-shr-keidaisanpo-kouhen/】より

「二の鳥居」に向かって進む。

左側に「手水舎」。

季節により様々な飾りが施される手水舎にはミニの獅子頭が並んでいた。

御祭神の護良親王が戦いに赴かれる際、「兜の中に獅子頭のお守りをしのばせて、自らを

守っていただいた」との言い伝えがあり、鎌倉宮のご創建当初から獅子頭授与されるように

なった。また、獅子頭は古くから「厄(悪いもの)を食べ、幸せを招く」と言われている。

今では「厄除け・幸運招来・交通安全・身代り」などの願いを叶えるお守として授与されて

いるのだ。

「厄割り石」。

厄や災いを割るといわれる「厄割り石」。

素焼きの陶器・かわらけに息を吹きかけて自分の中にある厄をのせ、石を目掛けて思い切り

かわらけを投げ、厄を割るのだと。

「亀若丸」

亀若丸の頭をなでて折り鶴を持ち帰ると「健康長寿」の御利益が得られるのだと。

そして「鎌倉宮」の「拝殿」へ。

「内陣」。

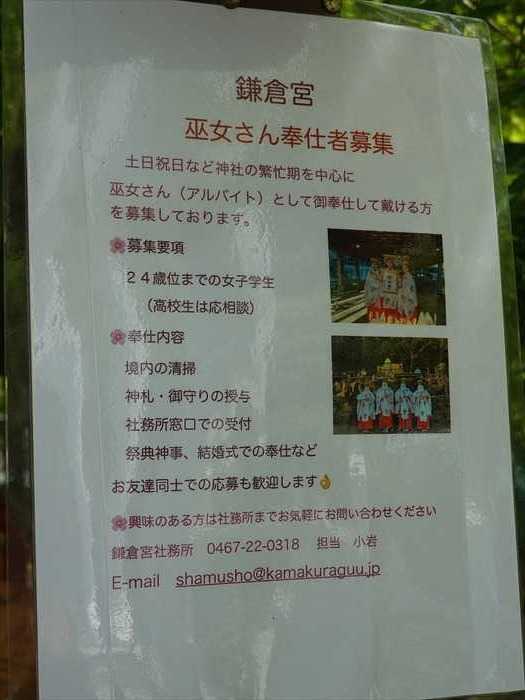

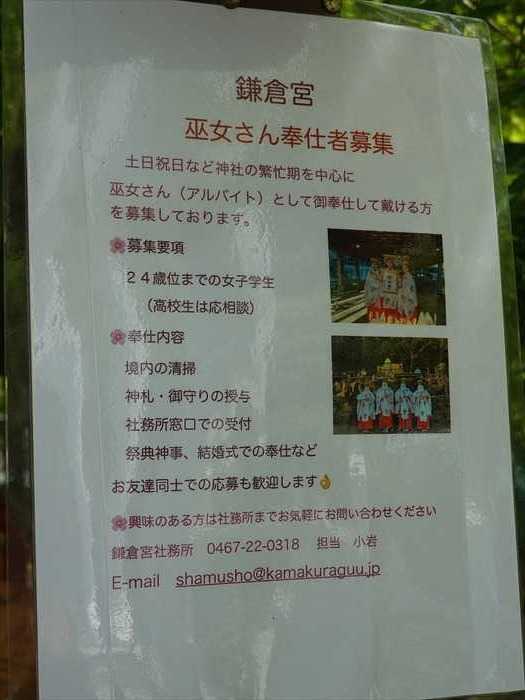

「巫女さん奉仕者募集」と。

「拝殿」横の「村上社」の鞘堂。

「村上社」には、「元弘の変」において護良親王の下で戦い、親王の身代わりとなって

自刃した村上義光(むらかみよしてる)が祀られている。

「村上社」拝殿。

「村上義光の像」。

2004年(平成16年)12月20日、台風で倒れた境内のケヤキを使って彫られた像が

村上社前に置かれていた。

”にぎわい”づくりをめざし、半島をぐるっとまわれるような新たな「八景」をつくるため、

「三浦半島八景」選定委員会を設置し、県民の皆様のご意見を参考に、平成年11月に

選定したものです。」

「三浦半島 八景」。

「鎌倉宮

後醍醐天皇の皇子である護良親王を祭神とする神社です。

護良親王は、後醍醐天皇の鎌倉幕府討幕の動きに呼応して幕府軍と戦うなど貢献しました。

幕府が滅亡し天皇親政が復活(建武の新政)すると征夷大将軍に任じられましたが、その後

足利尊氏と対立して捕らえられ、28歳で非業の最期を遂げました。社殿の後ろ手に残る土牢が

親王最期の地と伝えられています。十月には境内で薪能が催されます。

● 祭 神:護良親王(もりながしんのう)(大塔宮)

● 創 建:明治2年 (1869)」

「鎌倉ものがたり 鎌倉宮(鎌倉薪能)

鎌倉宮は明治2年(1869年)、時の明治天皇の思召しにより、建武中興に尽くした大塔宮護良親王

(おおとうのみやもりながしんのう)をお紀りする神社として創建されました。

近年では毎年、10月初旬に「鎌倉薪能」が境内で行われています。「薪能」は、奈良の

春日大社や興福寺が起こりとされる、夜間に野外で「薪」に火を灯して能を奉納する神事で、

鎌倉では、夏の鎌倉を代表するイベントであった「鎌倉カーニバル」が交通事情などにより中止と

なったため、何か鎌倉らしい行事を、と昭和34年(1959年)から始まりました。

漫画「鎌倉ものがたり」では、実在しないイベント「葉山薪能」として、狸が演じる薪能が

描かれる第268話「葉山薪能」のほか、護良親下(もりながしんのう)が幽閉されたとされる上牢に

悪徳不動産会社の人間か閉じ込められるシーンが、第57話「第三の男」で描かれています。」

「鎌倉薪能」の光景をネットから。

「拝殿」への石段前で開催されているようだ。

【http://www.kamakuralife.com/blog/tag/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82/】より

【http://www.kamakuralife.com/blog/tag/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E5%A0%82/】より一度、観てみたいと。

【https://www.kanaloco.jp/news/culture/entry-19821.html】より

この石碑は?

「百壽奉納 結都実(むつみ) 参道」

「現在地」

鎌倉市二階堂154。

「鎌倉宮」境内配置図」。

【https://omairi.info/2020/04/12/kamakuragu-shr-keidaisanpo-kouhen/】より

「二の鳥居」に向かって進む。

左側に「手水舎」。

季節により様々な飾りが施される手水舎にはミニの獅子頭が並んでいた。

御祭神の護良親王が戦いに赴かれる際、「兜の中に獅子頭のお守りをしのばせて、自らを

守っていただいた」との言い伝えがあり、鎌倉宮のご創建当初から獅子頭授与されるように

なった。また、獅子頭は古くから「厄(悪いもの)を食べ、幸せを招く」と言われている。

今では「厄除け・幸運招来・交通安全・身代り」などの願いを叶えるお守として授与されて

いるのだ。

「厄割り石」。

厄や災いを割るといわれる「厄割り石」。

素焼きの陶器・かわらけに息を吹きかけて自分の中にある厄をのせ、石を目掛けて思い切り

かわらけを投げ、厄を割るのだと。

「亀若丸」

亀若丸の頭をなでて折り鶴を持ち帰ると「健康長寿」の御利益が得られるのだと。

そして「鎌倉宮」の「拝殿」へ。

「内陣」。

「巫女さん奉仕者募集」と。

「拝殿」横の「村上社」の鞘堂。

「村上社」には、「元弘の変」において護良親王の下で戦い、親王の身代わりとなって

自刃した村上義光(むらかみよしてる)が祀られている。

「村上社」拝殿。

「村上義光の像」。

2004年(平成16年)12月20日、台風で倒れた境内のケヤキを使って彫られた像が

村上社前に置かれていた。

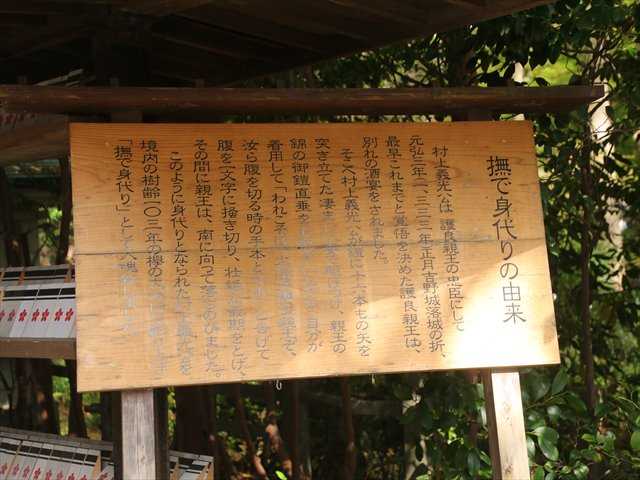

「撫で身代わり」と呼ばれ、病気や厄除けの身代わりにご利益があるとして多くの者が

参拝しているとのこと。

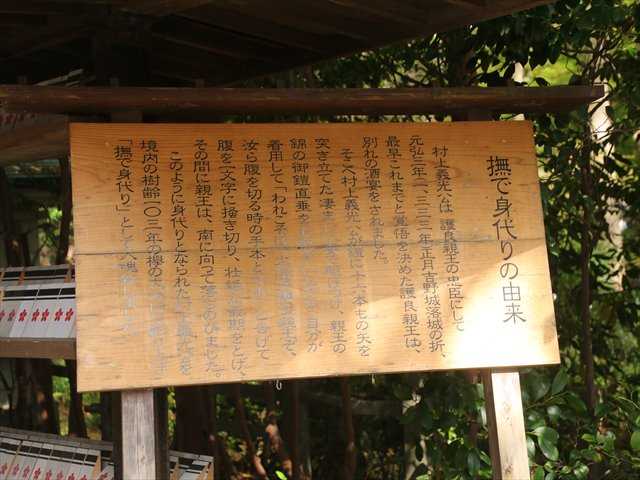

「撫で身代りの由来

村上義光公は、護良親王の忠臣にして元弘3年(1333)正月吉野城落城の折、最早これまでと

覚悟を決めた護良親王は、別れの酒宴をされました。

そこへ村上義光公が鎧に十六本もの矢を突き立てた凄まじい姿で駆けつけ、親王の錦の

御鎧直垂をお脱ぎいただき自分が着用して「われこそは、大塔宮護良親王ぞ、汝ら腹を切る時の

手本とせよ」と告げて腹を一文字に掻き切り、壮絶な最期をとげ、その間に親王は、南に

向かって落ちのびました。

このように身代りとなられた村上義光公を境内の樹齢103年の欅の大木にて彫り上げ

「撫で身代り」として入魂しました。」

多くの絵馬「身代わりさま」が。

拝殿の正面左側には有料の拝観受付があり、拝殿奥を拝観出来るので、久しぶりに向かう。

「拝観受付」。

「拝観者入口」案内。

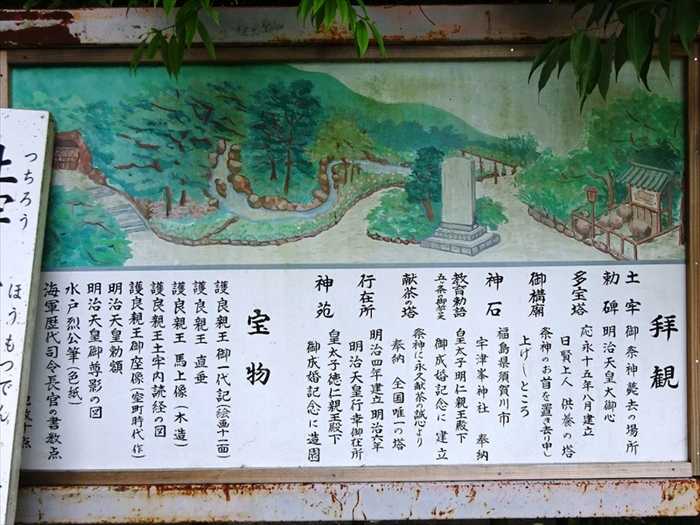

「拝観」案内図。

内山雅善顕彰歌碑

鎌倉宮宮司。

「大神の 御神威いよいよ高く座し 永久に栄ゆる 鎌倉宮は」

「本殿」を見上げる。

「大塔宮(護良親王)御聖所」碑。

「本殿」の裏手になるこの門を潜ると左手にあったのが「土牢」。

「土牢」に近づいて。

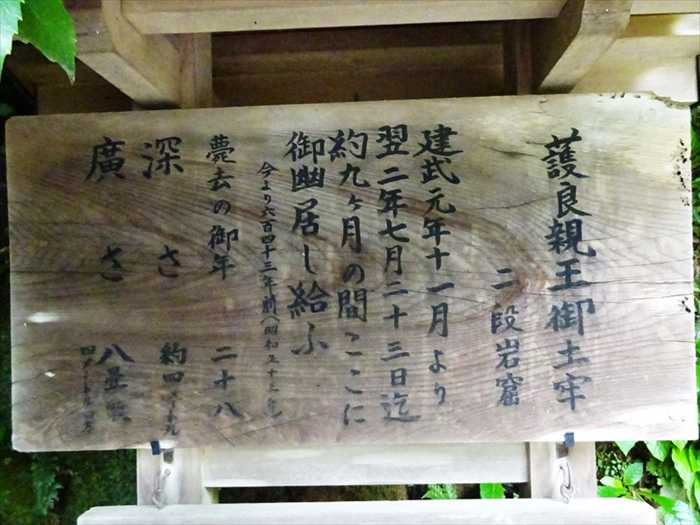

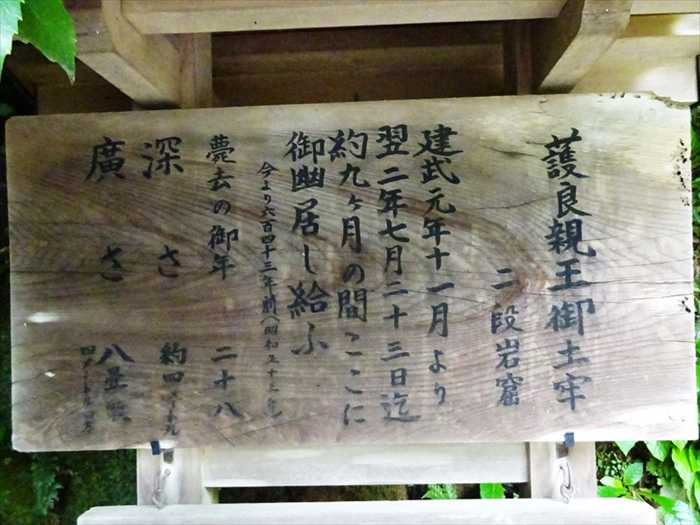

「護良親王御土牢

二段岩窟

建武元年十一月より翌二年七月二十三日迄約九ヶ月の間ここに御幽居し給ふ。

今より六百四十三年前(昭和五十三年)

薨去の御年 ニ十八

深さ 四メートル

廣さ 八畳◯」

実際は東光寺跡にあったのを復元したものらしい。

「土牢」の正面の扉の如き白壁には「菊の御紋」が2紋。

拝殿、本殿、土牢が一直線に配置された場所なのであった。

「神苑」。

皇太子徳仁親王殿下の御成婚記念に造園されたとのこと。

そして「鎌倉宮」碑。

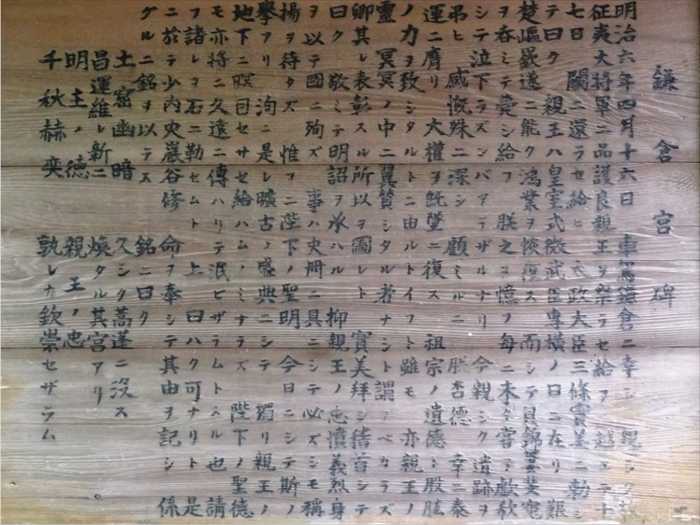

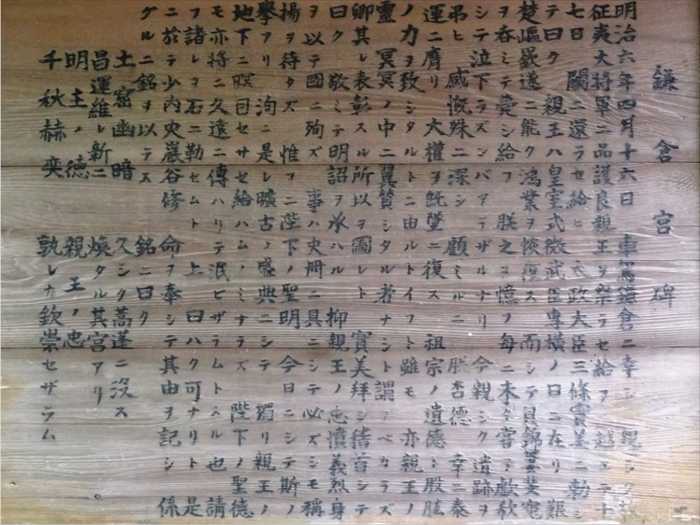

「鎌倉宮碑

明治六年四月十六日、車駕鎌倉に幸し、親しく故・征夷大将軍・二品・護良親王を祭らせ給ふ。

越えて十七日、闕(けつ=宮城)に還らせ給ひ、太政大臣・三條實美に勅して曰く、

親王は皇室式微(しきび=衰退)・武臣専横の日に在り、艱楚嶇嶔(かんそくきん=険しく

苦しい道のり)、遂に能く鴻業を恢復す。而して貝錦萋斐(ばいきんせいひ=巧みに

言い立てて罪に陥れる)、冤を呑みて薨し給ふ。朕、之を憶ふ毎に未だ甞て歔欷

(きょき=むせび泣き)して泣下らずんばあらざるなり。今、親しく遺跡を弔ひ、

感慨殊に深し。顧みるに、朕、否徳、幸に泰運に膺り(あたり)、大権を既墜

(きつい=本来の場所)に復す。祖宗の遺徳と股肱の力を致したるとに由るといふと雖も、

亦、親王の霊、冥冥の中に翼賛したる者なしと謂ふべからず。卿、其れを表彰する所以を図れ

實美拝し稽首して、曰く、敬みて明詔を挙はる。抑親王の忠憤義烈身を以て國に殉ず

事は史冊に具して必ずしも稱揚を待たず。惟ふに陛下の聖明 今日にして斯の擧あり。

洵に是れ曠古の盛典にして 獨り親王の地下に瞑目せさせ給はむのみならず 陛下の聖徳も

亦将に久遠に傳はりて泯びざらむとする也

請ふ諸れを石に勒せむと。 上 曰はく可なりと。

是に於て少内史・巌谷修、命を奉して其(その)由を記し、係ぐる(かかぐる)に銘を以てす。

銘に曰く、

土窟幽暗 土窟(どくつ=土の洞穴)幽暗(いうあん=奥深く暗い)

久没蒿蓬 久しく蒿蓬(かうほう=蒿草と蓬草)に没す

昌運維新 昌運(しゃううん=盛んな時節)維れ新に(これあらたに)

有煥其宮 煥たる(くわんたる=光り輝く)其(その)宮あり

明主之徳 明主(明治天皇)の徳

親王之忠 親王(護良親王)の忠

千秋赫奕 千秋(せんしう=長い年月)赫奕(かくえき=光り輝く)

熟不欽崇 孰れ(いづれ)か欽崇(きんすう=敬い尊ぶ)せざらむ。」

「御構廟」

護良親王の首が置かれたところ。御首塚とも言うと。

「宇津峯城 城跡の山岩(神石)」

鎌倉宮鎮座100年を記念して宇津峯神社より送られた宇津峯城(星ヶ城)城跡の山岩。

神石とされ、中央が後村上天皇、右は護良親王、左が後亀山天皇と伝えられている。

宇津峯城は南朝側の一大拠点として、鎮守府将軍北畠顕信公が入り戦った場所と。

「多宝塔」

応永15年8月に建立された、日叡上人供養の塔。

首を刎ねられた護良親王は、側室である藤原保藤の娘・南方に弔われたと伝えられていると。

南方と護良親王との間には鎌倉の妙法寺を開いた日叡が生まれ、後に父母の菩提を弔ったと。

「教育勅語碑」

皇太子明仁親王殿下(現上皇陛下)のご成婚記念に建立されたもの。

「献茶塔」。

そして「宝物殿」前の「授与所」。

こちらは普段使用されていない?

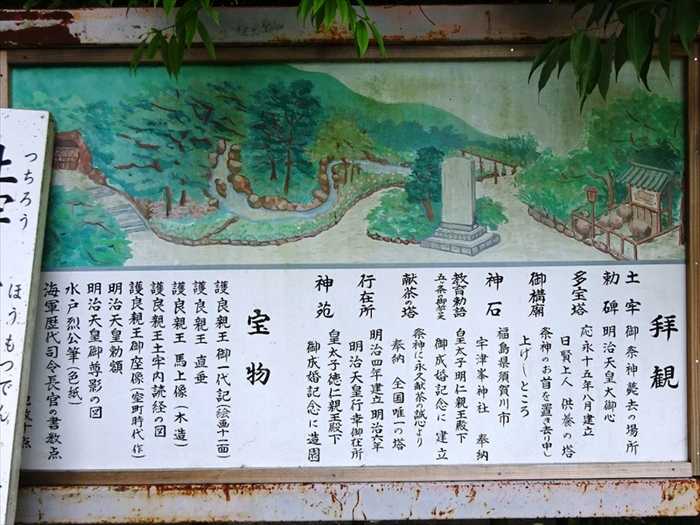

「宝物殿」

明治6年4月16日、明治天皇は初めて鎌倉宮に行幸された。

お休みになられた行在所は現在、宝物殿となっている。

護良親王馬上像と海軍司令長官・山本五十六の書。

山岡鉄舟、高橋泥舟、勝海舟の書、明治天皇御尊影の図、明治天皇勅額などが。

そして「冠木門」から出て「源氏門」の正面へ。

「源氏門」は、かつて二階堂にあった邸宅の庭園に入る門を移築したものだそうで、

二本の門柱に平入り切妻の棟門。

優美なむくり屋根のカーブが醸し出す和の風情は、しっくりと日本庭園に馴染むのであった。

再び「源氏門」を潜ると左手、社務所前の庭園にに「祓戸(はらえど)」があった、

祭礼に際しては、拝殿に向かう前に、御神職一同が、こちらで修祓を受けるのだと。

そして「社務所」前の新緑溢れる庭園。

左手に「冠木門」。

有料拝観域・「 宝物殿(旧・明治天皇陛下行在所) 」👈リンク の出口の門で、

社務所前に出てくることになります。

門柱には「明治天皇御座所」と記されていた。

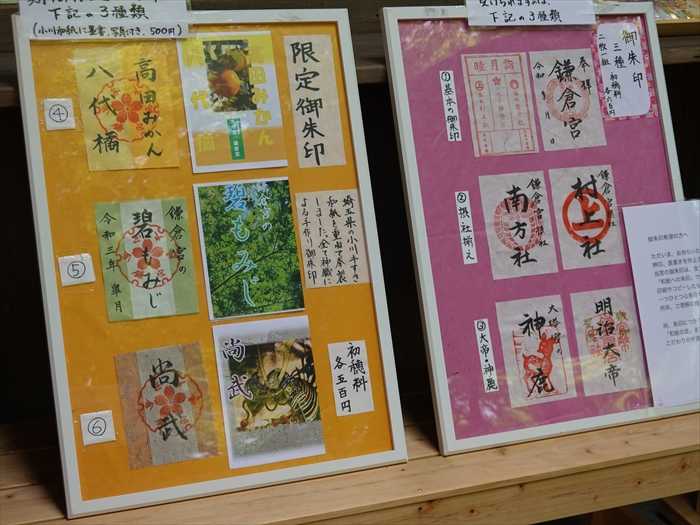

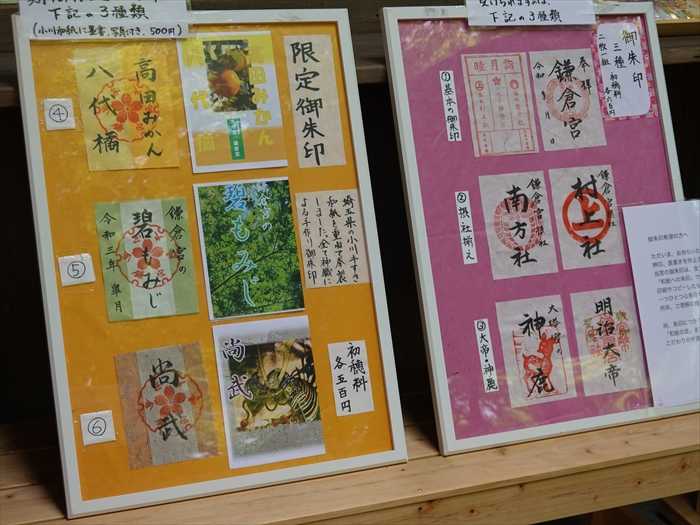

「御朱印」案内。

「社務所」、「御朱印所」。

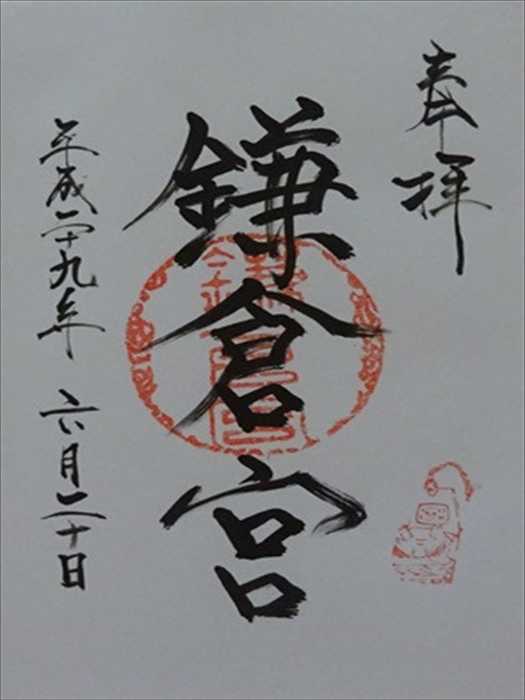

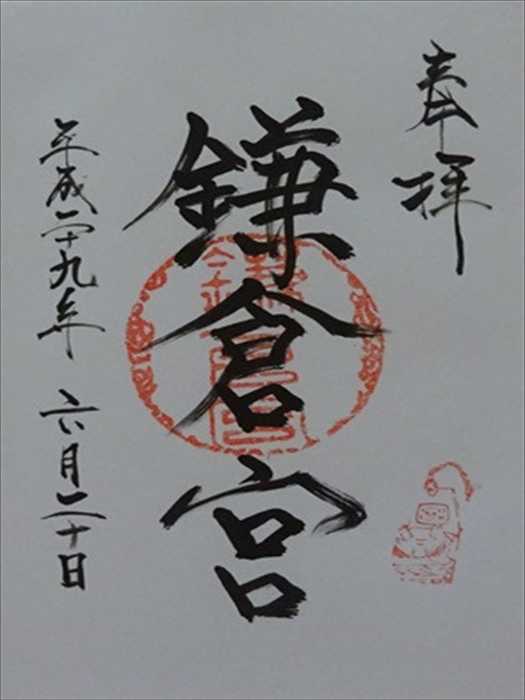

以前に戴いた「鎌倉宮」の「御朱印」です。

先程、「手水舎」に飾られていた「獅子頭」が販売されていた。

再び社務所前の庭園のベンチでしばしの休憩。

心休まる空間と時間。

「太平殿」入口。

太平殿は、建武中興六百五十年を記念して昭和58年(1983年)に建設された儀式殿で、

一階は参拝者休憩所、二階は結婚式場として利用されていると。

二階の結婚式場には、社務所前からこちらの通路を通って入ることが出来るようであった。

この日は参拝者休憩所の「太平殿」の一階の入口は閉鎖させていた。

入口には「鎌倉宮」の四季折々の写真が。

以前は、内部に巨大な「獅子頭」が展示されていた記憶が。

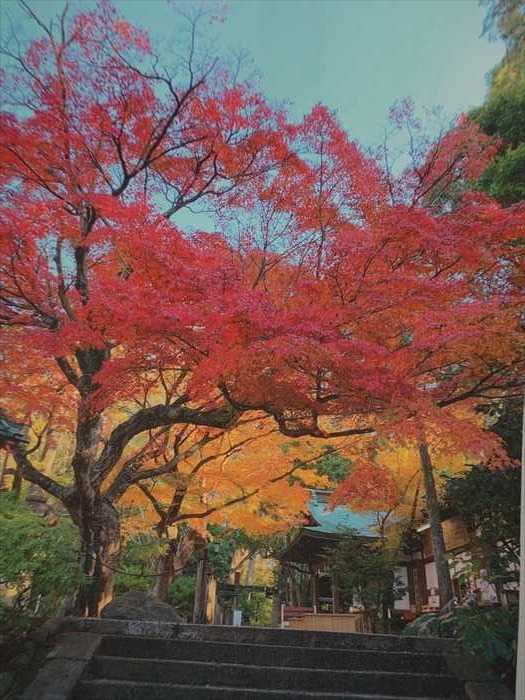

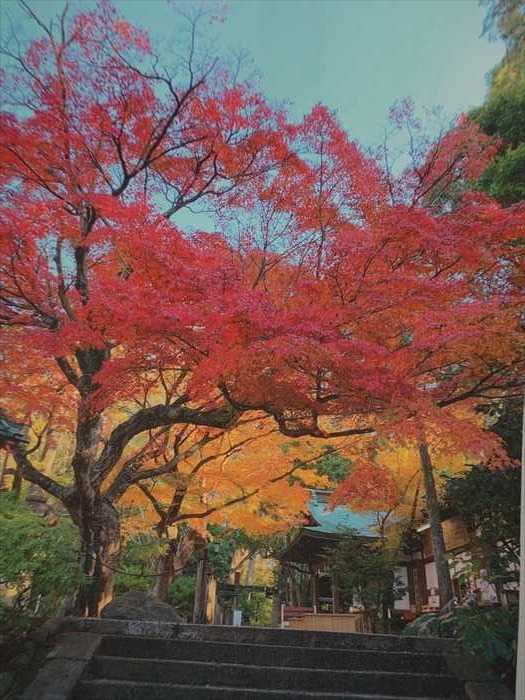

社務所前の庭園の紅葉の姿を写真から。

巫女さんの姿が。

そして「鎌倉宮」を後にして、「瑞泉寺」方面に歩を進める。

ここを左折し「永福寺(ようふくじ)」方面に向かったのであった。

「えいふくじ」だと思っていたが「ようふくじ」であることを今更ながら。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

参拝しているとのこと。

「撫で身代りの由来

村上義光公は、護良親王の忠臣にして元弘3年(1333)正月吉野城落城の折、最早これまでと

覚悟を決めた護良親王は、別れの酒宴をされました。

そこへ村上義光公が鎧に十六本もの矢を突き立てた凄まじい姿で駆けつけ、親王の錦の

御鎧直垂をお脱ぎいただき自分が着用して「われこそは、大塔宮護良親王ぞ、汝ら腹を切る時の

手本とせよ」と告げて腹を一文字に掻き切り、壮絶な最期をとげ、その間に親王は、南に

向かって落ちのびました。

このように身代りとなられた村上義光公を境内の樹齢103年の欅の大木にて彫り上げ

「撫で身代り」として入魂しました。」

多くの絵馬「身代わりさま」が。

拝殿の正面左側には有料の拝観受付があり、拝殿奥を拝観出来るので、久しぶりに向かう。

「拝観受付」。

「拝観者入口」案内。

「拝観」案内図。

内山雅善顕彰歌碑

鎌倉宮宮司。

「大神の 御神威いよいよ高く座し 永久に栄ゆる 鎌倉宮は」

「本殿」を見上げる。

「大塔宮(護良親王)御聖所」碑。

「本殿」の裏手になるこの門を潜ると左手にあったのが「土牢」。

「土牢」に近づいて。

「護良親王御土牢

二段岩窟

建武元年十一月より翌二年七月二十三日迄約九ヶ月の間ここに御幽居し給ふ。

今より六百四十三年前(昭和五十三年)

薨去の御年 ニ十八

深さ 四メートル

廣さ 八畳◯」

実際は東光寺跡にあったのを復元したものらしい。

「土牢」の正面の扉の如き白壁には「菊の御紋」が2紋。

拝殿、本殿、土牢が一直線に配置された場所なのであった。

「神苑」。

皇太子徳仁親王殿下の御成婚記念に造園されたとのこと。

そして「鎌倉宮」碑。

「鎌倉宮碑

明治六年四月十六日、車駕鎌倉に幸し、親しく故・征夷大将軍・二品・護良親王を祭らせ給ふ。

越えて十七日、闕(けつ=宮城)に還らせ給ひ、太政大臣・三條實美に勅して曰く、

親王は皇室式微(しきび=衰退)・武臣専横の日に在り、艱楚嶇嶔(かんそくきん=険しく

苦しい道のり)、遂に能く鴻業を恢復す。而して貝錦萋斐(ばいきんせいひ=巧みに

言い立てて罪に陥れる)、冤を呑みて薨し給ふ。朕、之を憶ふ毎に未だ甞て歔欷

(きょき=むせび泣き)して泣下らずんばあらざるなり。今、親しく遺跡を弔ひ、

感慨殊に深し。顧みるに、朕、否徳、幸に泰運に膺り(あたり)、大権を既墜

(きつい=本来の場所)に復す。祖宗の遺徳と股肱の力を致したるとに由るといふと雖も、

亦、親王の霊、冥冥の中に翼賛したる者なしと謂ふべからず。卿、其れを表彰する所以を図れ

實美拝し稽首して、曰く、敬みて明詔を挙はる。抑親王の忠憤義烈身を以て國に殉ず

事は史冊に具して必ずしも稱揚を待たず。惟ふに陛下の聖明 今日にして斯の擧あり。

洵に是れ曠古の盛典にして 獨り親王の地下に瞑目せさせ給はむのみならず 陛下の聖徳も

亦将に久遠に傳はりて泯びざらむとする也

請ふ諸れを石に勒せむと。 上 曰はく可なりと。

是に於て少内史・巌谷修、命を奉して其(その)由を記し、係ぐる(かかぐる)に銘を以てす。

銘に曰く、

土窟幽暗 土窟(どくつ=土の洞穴)幽暗(いうあん=奥深く暗い)

久没蒿蓬 久しく蒿蓬(かうほう=蒿草と蓬草)に没す

昌運維新 昌運(しゃううん=盛んな時節)維れ新に(これあらたに)

有煥其宮 煥たる(くわんたる=光り輝く)其(その)宮あり

明主之徳 明主(明治天皇)の徳

親王之忠 親王(護良親王)の忠

千秋赫奕 千秋(せんしう=長い年月)赫奕(かくえき=光り輝く)

熟不欽崇 孰れ(いづれ)か欽崇(きんすう=敬い尊ぶ)せざらむ。」

「御構廟」

護良親王の首が置かれたところ。御首塚とも言うと。

「宇津峯城 城跡の山岩(神石)」

鎌倉宮鎮座100年を記念して宇津峯神社より送られた宇津峯城(星ヶ城)城跡の山岩。

神石とされ、中央が後村上天皇、右は護良親王、左が後亀山天皇と伝えられている。

宇津峯城は南朝側の一大拠点として、鎮守府将軍北畠顕信公が入り戦った場所と。

「多宝塔」

応永15年8月に建立された、日叡上人供養の塔。

首を刎ねられた護良親王は、側室である藤原保藤の娘・南方に弔われたと伝えられていると。

南方と護良親王との間には鎌倉の妙法寺を開いた日叡が生まれ、後に父母の菩提を弔ったと。

「教育勅語碑」

皇太子明仁親王殿下(現上皇陛下)のご成婚記念に建立されたもの。

「献茶塔」。

そして「宝物殿」前の「授与所」。

こちらは普段使用されていない?

「宝物殿」

明治6年4月16日、明治天皇は初めて鎌倉宮に行幸された。

お休みになられた行在所は現在、宝物殿となっている。

護良親王馬上像と海軍司令長官・山本五十六の書。

山岡鉄舟、高橋泥舟、勝海舟の書、明治天皇御尊影の図、明治天皇勅額などが。

そして「冠木門」から出て「源氏門」の正面へ。

「源氏門」は、かつて二階堂にあった邸宅の庭園に入る門を移築したものだそうで、

二本の門柱に平入り切妻の棟門。

優美なむくり屋根のカーブが醸し出す和の風情は、しっくりと日本庭園に馴染むのであった。

再び「源氏門」を潜ると左手、社務所前の庭園にに「祓戸(はらえど)」があった、

祭礼に際しては、拝殿に向かう前に、御神職一同が、こちらで修祓を受けるのだと。

そして「社務所」前の新緑溢れる庭園。

左手に「冠木門」。

有料拝観域・「 宝物殿(旧・明治天皇陛下行在所) 」👈リンク の出口の門で、

社務所前に出てくることになります。

門柱には「明治天皇御座所」と記されていた。

「御朱印」案内。

「社務所」、「御朱印所」。

以前に戴いた「鎌倉宮」の「御朱印」です。

先程、「手水舎」に飾られていた「獅子頭」が販売されていた。

再び社務所前の庭園のベンチでしばしの休憩。

心休まる空間と時間。

「太平殿」入口。

太平殿は、建武中興六百五十年を記念して昭和58年(1983年)に建設された儀式殿で、

一階は参拝者休憩所、二階は結婚式場として利用されていると。

二階の結婚式場には、社務所前からこちらの通路を通って入ることが出来るようであった。

この日は参拝者休憩所の「太平殿」の一階の入口は閉鎖させていた。

入口には「鎌倉宮」の四季折々の写真が。

以前は、内部に巨大な「獅子頭」が展示されていた記憶が。

社務所前の庭園の紅葉の姿を写真から。

巫女さんの姿が。

そして「鎌倉宮」を後にして、「瑞泉寺」方面に歩を進める。

ここを左折し「永福寺(ようふくじ)」方面に向かったのであった。

「えいふくじ」だと思っていたが「ようふくじ」であることを今更ながら。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.