PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

帰路の途中、次に訪れたのが、定泉寺・田谷の洞窟。

ここは鎌倉市と横浜市の境に近く横浜市の寺。

横浜市栄区田谷町1501。

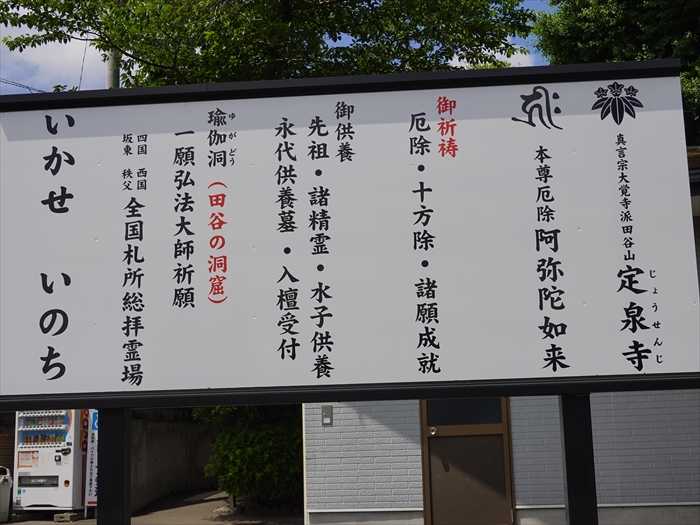

「真言宗大覚寺派田谷山定泉寺

本尊厄除 阿弥陀如来」

石段を上り境内へ。

「田谷山喩伽洞(ゆがどう) (田谷の洞窟)

拝観時刻 午前九時から午後四時まで

「真言宗大覚寺派定泉寺」

「田谷山喩伽洞」

「句碑」

「御先祖乃由縁の寺や蝉時雨 やま」

永大供養墓 大日堂。

新しそうな「大日如来」の石像に近寄って。

「本堂」

境内にあるこの有名な田谷の洞窟は正式名称を田谷山瑜伽洞(たやざんゆがどう)と云い、

全長1kmにも及ぶ人工洞窟で、真言密教の修行場として活用された地底伽藍。

また、境内にあった著書『田谷の洞窟』によれば、古くは古代横穴住居跡、

もしくは古墳跡であったとも云われています。そしてさらに、定泉寺は

和田義盛(和田合戦)の三男で朝比奈三郎義秀の邸跡でもあるそうです。

境内には朝比奈三郎が日夜礼拝していたと伝わる「朝比奈弁才天」が祀られていました。

本堂の内陣。

受付。

「玉石」。

玉石の脇に「おんばらだはんどめいうん」の札が建ててあった。

(『観音経』『如意輪観音の真言・おんばらだはんどめいうん』)

そしてご利益は、「この玉石を撫で、その手でお腹をさすると玉のような赤ちゃんに恵まれる」そうだ。

「本堂」前の「修行大師像」。

睡蓮の花が。

近寄って。

アジサイの花。

「本堂」を斜めから。

「田谷の洞窟」・「喩伽洞」の入口。

田谷の洞窟・正式名称「田谷山瑜伽洞(たやざんゆがどう)の入口。

「 田谷山瑜伽洞

」👈リンク は以前の2017年に洞内を訪ねて入ったので

この日は入口前までとした。

「朝比奈弁財天」。

朝比奈三郎が日夜礼拝していたと伝わる「朝比奈弁財天」が祀られている。

言い伝えでは朝比奈義秀がこの地に弁才天を祀り、1213年に起こった「和田合戦」で

朝比奈義秀がこの敷地内を通って落ち延びたと言われている。

また鎌倉幕府滅亡時にも、落武者が逃れたと云う。

この石碑には???

「子安地蔵堂」

「子安地蔵尊」。

「子安地蔵尊」。

年ごとにたくさんの水子供養の水子地蔵が安置されていました。

更に古い年代のものも。

墓地内の見事な墓石群。

墓石は並ぶ。

「厠」案内。

「大小便時 当願衆生 燭除煩悩 滅除罪法

おんくろだのう うんじゃく」と。

大方廣佛華嚴經(八十巻本)卷第十四 *于闐國三*藏實叉難陀*奉 制譯 淨行品第十一に

あるのだと。

「烏枢沙摩大明王」という名前の神さまの言葉で、ご真言は「おんくろだのう うんじゃく」。

【用便に際し願わくば、心身安穏となる如く、人々をして煩悩を除き、罪穢を滅し除かん】

そして次に訪ねたのが、近くの「御霊神社」交差点前にあった「田谷御霊社」。

横浜市栄区田谷町1506。

「田谷御霊社」は、鎌倉の平氏(鎌倉・村岡・長尾・梶原・大庭五氏)が全盛だった頃に、

村岡の御霊社を勧請して創建した十三社のうちの一社で、平安時代末期の創建ではないかと

いいます。大正12年に田谷の神明社・山王社を合祀しています。

一の鳥居は石造り。

社号標石「村社 御霊社」。

石段を上って行く。

朱塗りの二の鳥居は木造りの「両部鳥居(りょうぶとりい)」。

両部鳥居は、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱(稚児鳥居)があり、その笠木の上に

屋根がある鳥居。

すなわち、二本の本柱の前後にそれぞれ控え柱を設け、本柱と控え柱との間に上下二本の

控貫(ひかえぬき)をつけたもの。

正面に二基の石碑。

「支那事変 大東亜戦争 忠霊碑」。

支那事変(しなじへん)とは、昭和12年(1937年)から始まった日本と中華民国の間で

行われた長期間かつ大規模な戦闘である(ただし、両国とも宣戦布告を行わなかったため

事変と称する)。

大東亜戦争とは第二次世界大戦(太平洋戦争)(昭和16年(1941年)〜昭和20年(1945年))

のことである。

「明治参拾七八年 戦役 凱旋記念碑」

日露戦争(明治37年(1904年)〜明治38年(1905年))では、東郷平八郎が率いる連合艦隊が

ロシアのバルチック艦隊を日本海海戦で撃破して勝利した。明治三十七八年戦役といわれていた。

左右面にわたって刻まれている。

狛犬(阿形像・右)。

狛犬の台座には「大正十二年 四月吉日 戸塚町 石井」と刻まれていた。

狛犬(吽形像・左)。

関東大震災の4ヶ月ほど前であり、造立されたばかりのこの狛犬も地震発生のその日には

その激震を感じたのであろう。

「社殿

祭神は天照大神・大山咋命・鎌倉権五郎景政の三柱の神。

縁起によれば桓武天皇の弟早良親王ほか三人を合祀したのが京極御霊社であった。

村岡五郎良文は勅を蒙り、平将門征討の途次、京極御霊社を勧請して、相州村岡の里に

祭祀すると共に、自らは相模守として村岡城に入った。かくて良文は将門討伐に向かったが、

時に国香の子で良文の甥にあたる貞盛が下野の押領使藤原秀郷の援助を得て将門をほろぼした

ため、将門は戦わずして関八州を平定し得たのであるが、これというのも一に御霊社の神慮

による援護のたまものであるとして、ますます御霊社を厚く尊崇した。

良文の曾孫景成は鎌倉大倉谷に館を建てて、鎌倉を氏とした。その子が景政であり、

景政は応徳三年(一〇八六)、後三年の役に義家に従い戦功をたて、翌寛治元年凱旋したが、

時に村岡の御霊社に御礼まいりをし、印にかぶとを埋めその上に松を植えたといわれる。

その松がかぶと松と呼ばれているもので(昭和二十二年枯死)、その後景政の子鎌倉太郎景継は

村岡の御霊社を由井の里に勧請し、北条寺頼の命令により景政をも合祀して五座とした。

これが鎌倉坂下の御霊社である。その後関東は平氏隆盛時代をむかえるに至り、近郷に

十三社分霊されたといわれ、そのうち一柱が田谷の御霊社である。

とすれば、当社は平安末期の創建であったと思われる。越えて天保五年総欅材をもって中宮の

社殿と鳥居を造営(大工佐藤喜兵衛)、明治二十三年四月三十日には拝殿を改築し御遷宮式を

挙げたが、大工棟梁は宮内三右衛門。大正十二年四月亀甲山所在の神明社および山王社を

御霊社に合祀するとともに、村社に列せられた。」と。

天保五年に社殿再建の棟札が現存して居り、隣接定泉寺と共に古くより現在の地に鎮座し、

田谷町民の崇敬社となっていた と。

屋根下の彫刻。

御神木の「ケヤキ」。

天照皇大神と日吉社。真ん中には石祠が 。

古木の根本に小さな木製祠が。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01