PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

「鳳勝寺」を後にして、すぐ隣りにあった「八坂神社」を訪ねた。

「移住記念碑」。

八坂神社の創建年代等は不詳ながら、旧津久井郡日連村勝瀬(現在の相模原市緑区日連)で

祀られていたが、相模川上流域のダム建設(現在の相模湖)により昭和17年から19年にかけて

住民が移住し、旧津久井郡日連村勝瀬で祀られてきた当社も昭和20年に当地へ遷座したと。

石段を上って行った。石段の上には石鳥居が。

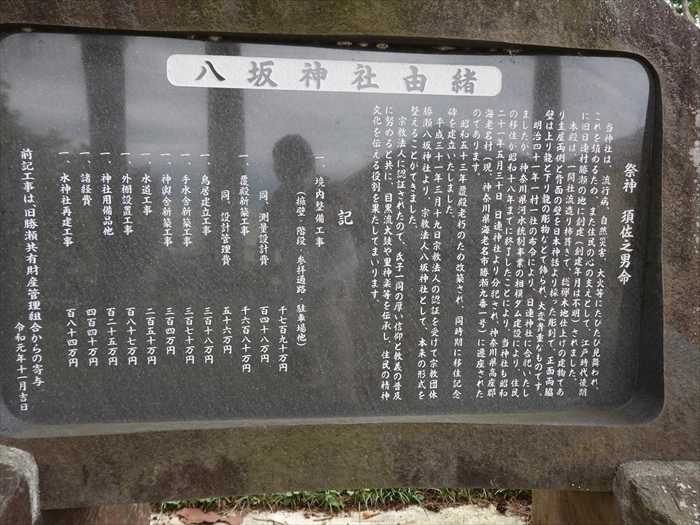

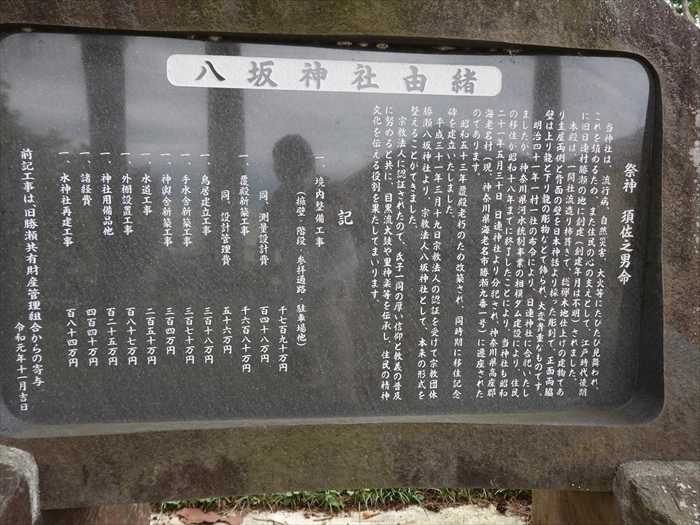

右手にあったのが「八坂神社由緒」。

「八坂神社由緒

祭神 須佐之男命

扁額「八坂神社」。

「手水舎」。

「海老名市指定重要有形文化財

八坂神社本殿

勝瀬地区は、相模川上流域のダム建設(現在の相模湖)により移住を余儀なくされた旧津久井郡

日連(ひづれ)村勝瀬 (現在の相模原市緑区日連)の住民約三十戸が昭和十七年から十九年に

かけて当地に移住して村落を存続させた場所で、村社であった八坂神社本殿も、昭和二十年に

旧地より移転されました。

本殿は、一間社流造り柿葺き、総欅・木地仕上げの建物で、屋根の正面に千鳥破風と軒唐破風を

つけ、壁面と小壁を日本神話や物語、龍や松に鷹といった動植物の彫物で飾っています。

このような細部意匠などから、江戸時代末期、 十九世紀中頃の建築と推定される良質の建物で

境内にある「御神木 赤松」を見上げる。

「御神木 赤松」。

「社殿」。

扁額「八坂神社」。

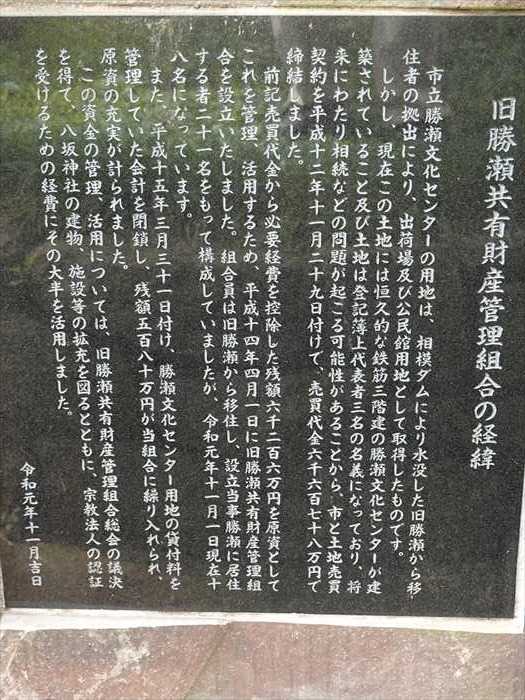

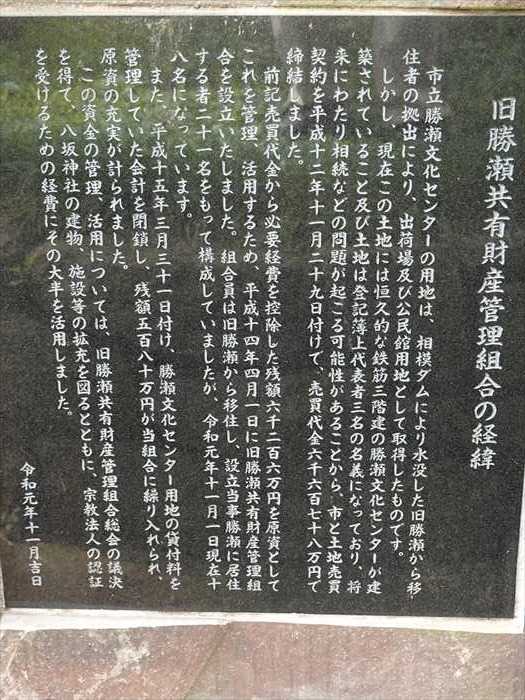

「旧勝瀬共有財産管理組合の経緯」。

郷土かるた 「う」

「移り来た 勝瀬とともに 鳳勝寺」。

石段を下り、「鳳勝寺」山門入口前を通過すると右手にあったのが「水神社」。

「鳳勝寺」、「八坂神社」を後にして「八坂神社」の脇の坂道を上って行った。

「山王坂」を上り、先程訪ねた「浜田三塚公園」の前の道に出て、ここを右折して進み

次の目的地の「浜田歴史公園」に到着。

「自然と歴史のさんぽみち」、ここは「浜田歴史公園」。

相鉄バス停「浜田歴史公園」。

海老名市浜田町六丁目の「住居表示街区案内図」。

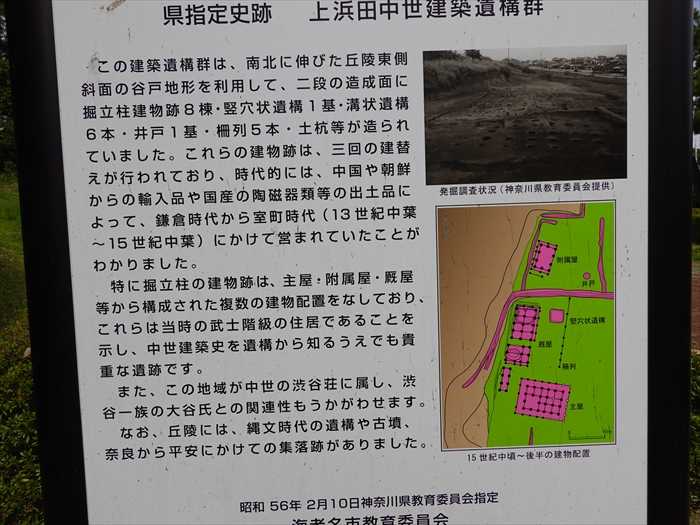

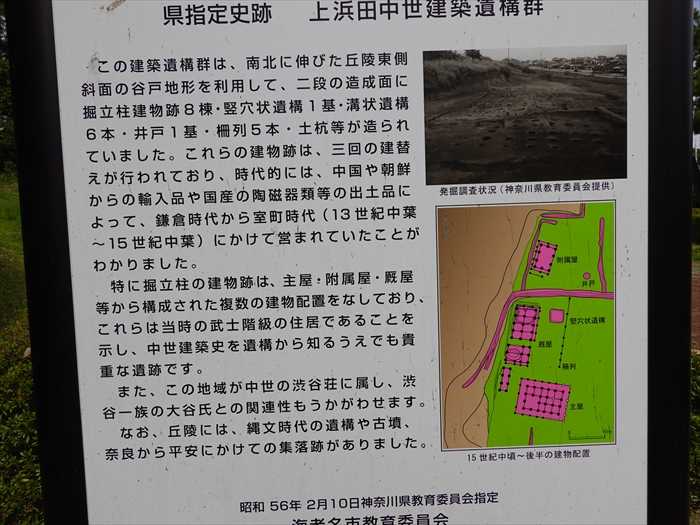

「県指定史跡 上浜田中世建築遺構群」案内板。

「県指定史跡 上浜田中世建築遺構群

この建築遺構群は、南北に伸びた丘陵東側斜面の谷戸地形を利用して、ニ段の造成面に

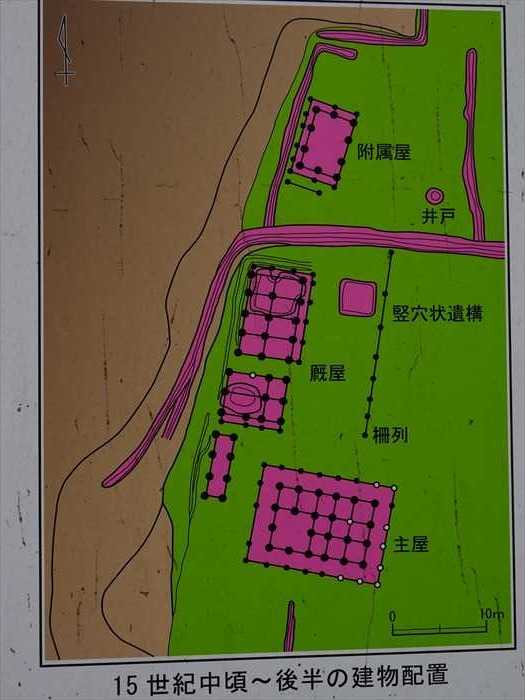

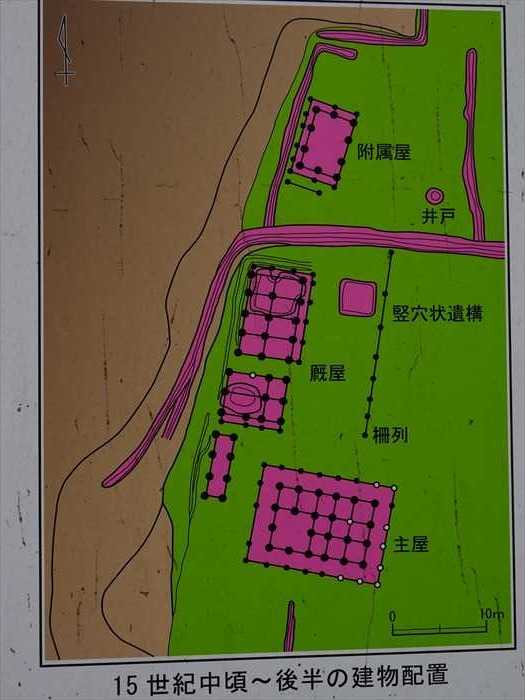

「15世紀中頃~後半の建物配置」図。

建築跡遺構は主屋、付属屋、厩で構成され、鎌倉時代から室町時代にかけての

武士階級の住居跡。

Googleマップから。

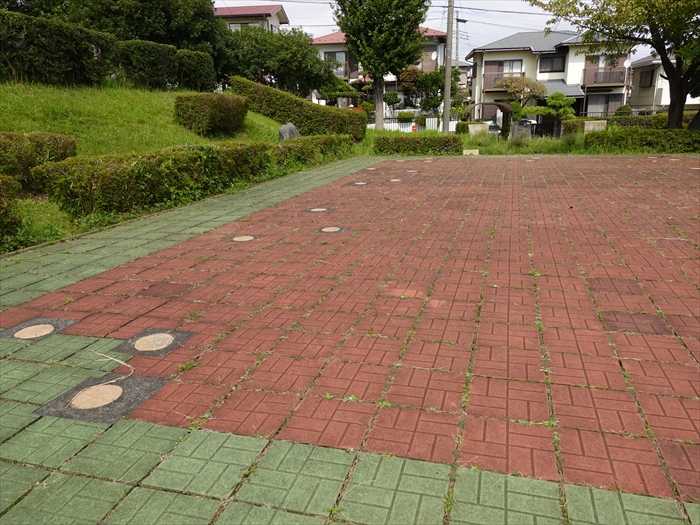

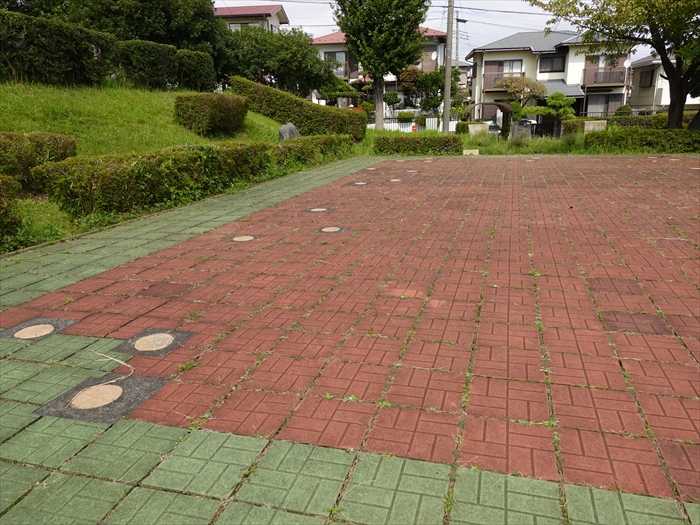

「主屋」跡。

「主屋」。

「厩屋」跡。

「厩舎」と表示されていた。

「附属屋」跡。

「附属屋」

上空には海上自衛隊・厚木航空基地へ向かう海上自衛隊航空機の姿が。

芝生の中に「柵列」。

「柵列」。

「井戸」。

「井戸」。

「えびな郷土かるた 国分寺台・大谷コース案内」板。

そして「浜田歴史公園」の角にあった「浜田町」交差点を横断し西方面に坂を上って行った。

海老名市浜田町8の住宅街を西に向かって進む。

海老名市街が正面に見えて来た。

そして左折して「上浜田古墳5号墳(太鼓塚古墳)」に向かったのであったが、

案内板は全く無く、角には荒れ地が残っていた。

この奥に「上浜田古墳5号墳(太鼓塚古墳)」があるはずであったが・・・。

海老名市大谷北2丁目25。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「鳳勝寺」を後にして、すぐ隣りにあった「八坂神社」を訪ねた。

「移住記念碑」。

八坂神社の創建年代等は不詳ながら、旧津久井郡日連村勝瀬(現在の相模原市緑区日連)で

祀られていたが、相模川上流域のダム建設(現在の相模湖)により昭和17年から19年にかけて

住民が移住し、旧津久井郡日連村勝瀬で祀られてきた当社も昭和20年に当地へ遷座したと。

石段を上って行った。石段の上には石鳥居が。

右手にあったのが「八坂神社由緒」。

「八坂神社由緒

祭神 須佐之男命

当神社は、流行病、自然災害、大火等にたびたび見舞われ、これを鎮めるため、また住民の心の

支えとして、江戸時代後期に旧日連村勝瀬の地に創建(創建年月は不明)されました。

支えとして、江戸時代後期に旧日連村勝瀬の地に創建(創建年月は不明)されました。

本殿は、一間社流造り柿葺きで、総欅木地仕上げの建物であり主屋両側と背面の壁を日本神話より

採った彫刻で、正面両脇壁は上り龍と下リ龍の彫物などて飾られ、大変貴重なものです。

採った彫刻で、正面両脇壁は上り龍と下リ龍の彫物などて飾られ、大変貴重なものです。

明治四十一年一村一社の府令により、日連神社に合祀いたしましたが、神川県河水統制事業の

相模ダム建設により、住民の移住が昭和十八年までに終了したことによリ、当神社も昭和ニ十一年

五月三十日 日連神社よリ分祀され、神川県高座郡海老名村(現、神奈川県海老名市勝瀬九番一号)に

遷座されたのであリます。

相模ダム建設により、住民の移住が昭和十八年までに終了したことによリ、当神社も昭和ニ十一年

五月三十日 日連神社よリ分祀され、神川県高座郡海老名村(現、神奈川県海老名市勝瀬九番一号)に

遷座されたのであリます。

昭和五十三年覆殿老朽のため改築され、同時期に移住記念碑を建立いたしました。

平成三十一年三月十九日宗教法人の認証を受けて宗教団体勝瀬八坂神社より、宗教法人八坂神社

として、本来の形式を整えることができました。

として、本来の形式を整えることができました。

宗教法人に認証されたのて、氏子一同の厚い信仰と教義の普及に努めるど共に、目黒流太鼓や

里神楽等を伝承し、住民の精神文化を伝える役割を果たしてまいります。

記

一、境内整備工事

(擁壁・階段・参拝通路・駐車場他)

千七百九十万円

里神楽等を伝承し、住民の精神文化を伝える役割を果たしてまいります。

記

一、境内整備工事

(擁壁・階段・参拝通路・駐車場他)

千七百九十万円

同 測量設計費 百四十八万円

一、覆殿新築工事 六百八十万円

同、設計管理費 五十六万円

一、鳥居建立工事 三百十八万円

一、手水舎新築工事 三百七十万円

一、神輿舎新築工事 三百四万円

一、水道工事 二百五十万円

一、外棚設置工事 百八十七万円

一、神社用備品他 百二十五万円

一、諸経費 四百四十万円

一、水神社再建工事 百八十四万円

前記工事は、旧勝瀬共有財産管理組合からの寄付

令和元年十一月吉日」

一、覆殿新築工事 六百八十万円

同、設計管理費 五十六万円

一、鳥居建立工事 三百十八万円

一、手水舎新築工事 三百七十万円

一、神輿舎新築工事 三百四万円

一、水道工事 二百五十万円

一、外棚設置工事 百八十七万円

一、神社用備品他 百二十五万円

一、諸経費 四百四十万円

一、水神社再建工事 百八十四万円

前記工事は、旧勝瀬共有財産管理組合からの寄付

令和元年十一月吉日」

扁額「八坂神社」。

「手水舎」。

「海老名市指定重要有形文化財

八坂神社本殿

勝瀬地区は、相模川上流域のダム建設(現在の相模湖)により移住を余儀なくされた旧津久井郡

日連(ひづれ)村勝瀬 (現在の相模原市緑区日連)の住民約三十戸が昭和十七年から十九年に

かけて当地に移住して村落を存続させた場所で、村社であった八坂神社本殿も、昭和二十年に

旧地より移転されました。

本殿は、一間社流造り柿葺き、総欅・木地仕上げの建物で、屋根の正面に千鳥破風と軒唐破風を

つけ、壁面と小壁を日本神話や物語、龍や松に鷹といった動植物の彫物で飾っています。

このような細部意匠などから、江戸時代末期、 十九世紀中頃の建築と推定される良質の建物で

境内にある「御神木 赤松」を見上げる。

「御神木 赤松」。

「社殿」。

扁額「八坂神社」。

「旧勝瀬共有財産管理組合の経緯」。

郷土かるた 「う」

「移り来た 勝瀬とともに 鳳勝寺」。

石段を下り、「鳳勝寺」山門入口前を通過すると右手にあったのが「水神社」。

「鳳勝寺」、「八坂神社」を後にして「八坂神社」の脇の坂道を上って行った。

「山王坂」を上り、先程訪ねた「浜田三塚公園」の前の道に出て、ここを右折して進み

次の目的地の「浜田歴史公園」に到着。

「自然と歴史のさんぽみち」、ここは「浜田歴史公園」。

相鉄バス停「浜田歴史公園」。

海老名市浜田町六丁目の「住居表示街区案内図」。

「県指定史跡 上浜田中世建築遺構群」案内板。

「県指定史跡 上浜田中世建築遺構群

この建築遺構群は、南北に伸びた丘陵東側斜面の谷戸地形を利用して、ニ段の造成面に

掘立柱建物跡8棟・竪穴状遺構1基・溝状遺構6本・井戸1基・柵列5本・土杭等が造られて

いました。これらの建物跡は、三回の建替えが行われており、時代的には、中国や朝鮮からの

輸入品や国産の陶磁器類等の出土品によって、鎌倉時代から室町時代(1 3世紀中葉~

15世紀中葉)にかけて営まれていたことがわかりました。

いました。これらの建物跡は、三回の建替えが行われており、時代的には、中国や朝鮮からの

輸入品や国産の陶磁器類等の出土品によって、鎌倉時代から室町時代(1 3世紀中葉~

15世紀中葉)にかけて営まれていたことがわかりました。

特に掘立柱の建物跡は、主屋・附属屋・厩屋等から構成された複数の建物配置をなしており、

これらは当時の武士階級の住居であることを示し、中世建築史を遺構から知るうえでも貴重な

遺跡です。

また、この地域が中世の渋谷荘に属し、渋谷一族の大谷氏との関連性もうかがわせます。

遺跡です。

また、この地域が中世の渋谷荘に属し、渋谷一族の大谷氏との関連性もうかがわせます。

なお、丘陵には、縄文時代の遺構や古墳、奈良から平安にかけての集落跡がありました。」

「15世紀中頃~後半の建物配置」図。

建築跡遺構は主屋、付属屋、厩で構成され、鎌倉時代から室町時代にかけての

武士階級の住居跡。

Googleマップから。

「主屋」跡。

「主屋」。

「厩屋」跡。

「厩舎」と表示されていた。

「附属屋」跡。

「附属屋」

上空には海上自衛隊・厚木航空基地へ向かう海上自衛隊航空機の姿が。

芝生の中に「柵列」。

「柵列」。

「井戸」。

「井戸」。

「えびな郷土かるた 国分寺台・大谷コース案内」板。

そして「浜田歴史公園」の角にあった「浜田町」交差点を横断し西方面に坂を上って行った。

海老名市浜田町8の住宅街を西に向かって進む。

海老名市街が正面に見えて来た。

そして左折して「上浜田古墳5号墳(太鼓塚古墳)」に向かったのであったが、

案内板は全く無く、角には荒れ地が残っていた。

この奥に「上浜田古墳5号墳(太鼓塚古墳)」があるはずであったが・・・。

海老名市大谷北2丁目25。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その50): … 2021.12.02

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その49): … 2021.12.01

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その48): … 2021.11.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.