PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

そして「海源寺」の「山門」前に到着。

海老名市中新田1丁目1−22。

寺の玄関口の「山門」は本堂正面に当たる南側に設けられていた。

山号を「長髙山」、身延山久遠寺(山梨県身延町)の末寺とされている。

「海源寺」。

「掲示板」

「施して報いを願わず 受けて恩を忘れず」

人に施しや親切を行っても、そのお返しを願ってはいけない。

また、施しや親切を受けても、その恩を忘れてはいけない と、大隈重信の言葉ではなかったか。

「本堂」への参道を進む。

右手に小さな御堂。

「手水舎」。

「本堂」。

「海源寺」は、海老名広治が田邑宗友と領土争いをしていた際、甥の大島豊後守正時に助太刀を

依頼、房州より移り住んだ大島豊後守正時は、子のいなかった海老名広治の死後、当地の領主と

なった大島豊後守正時が長禄・寛正年間(1457-1466)に当寺を創建、身延山11世日朝

(明応9年1500年寂)が開山したと。慶安2年(1649)には江戸幕府より寺領9石の御朱印状を

受領した。

本尊は阿弥陀如来像。

中央には目が光って、迫力ある睨みをきかせる龍の彫刻が「本堂」正面に。

木鼻の側面は珍しい?象の彫刻。正面は唐獅子の彫刻(右)。

木鼻の側面は珍しい?象の彫刻。正面は唐獅子の彫刻(左)。

別の角度から。

唐獅子の彫刻はかなり手が込んでいたのであった。

「本堂」にはこの寺の開基「大島豊後守正時像」の木像がまつられていると。

大島豊後守正時像

室町時代、当市は海老名弘治の領地でしたが、隣りの田邑の領主田邑宗友と領域争いを

したとき、房州(千葉県の一部)にいた甥の正時に応援を頼み、これに助けられました。

「天水桶」には日蓮宗の宗紋「井桁に橘」が。

「客殿」であっただろうか。

御堂の中に祈りの石仏が。

近づいて。

「南無妙法蓮華経 日蓮大菩薩」碑。

境内の「日蓮聖人像」。

お顔をズームで。

ここにも石仏が。

お掃除小僧。

「清浄心

掃けば散り拂えばまた塵つもる 人の心も庭の落ち葉も」

扁額「神明宮 八幡宮」。

内陣。

この社は?

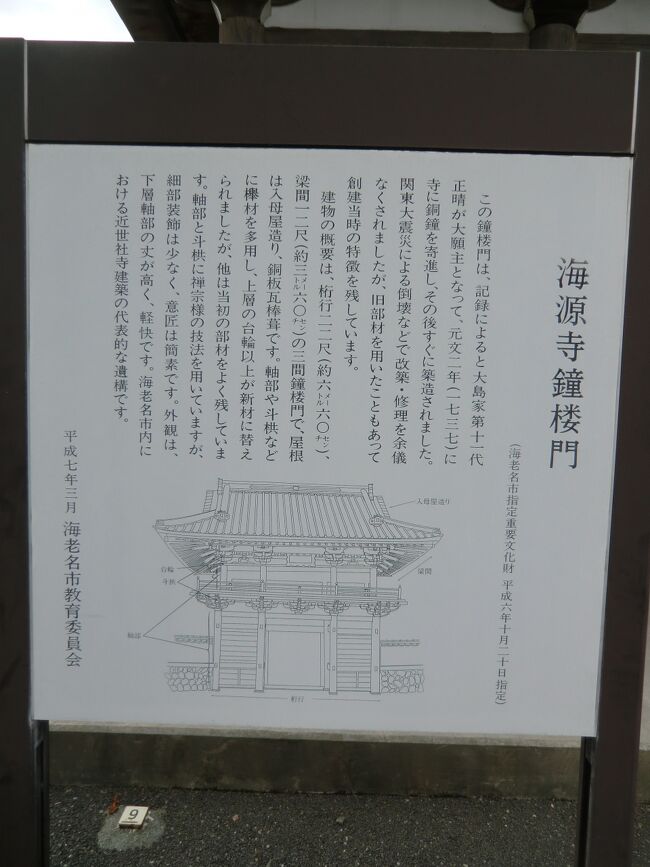

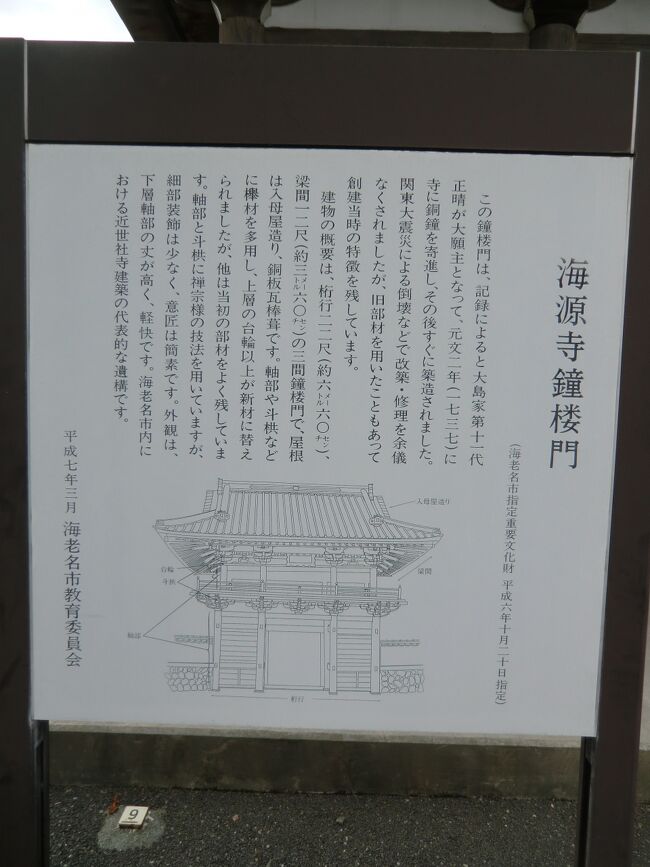

「鐘楼門」は市指定重要文化財。

上層階には元文2年(1737)に鋳造された鐘が懸けられていた。

この鐘は戦時中にに軍に供出され、現在は復元されたものが懸けられているのだと。

西側の入り口から望む「鐘楼門」

この鐘楼門は,記録によると大島家第十一代正晴が大願主となって、元文二年(1737年)に

寺に銅鐘を寄進し、その後すぐに築造された。関東大震災による倒壊などで改築・修理を

余儀なくされたが、旧部材を用いたこともあって創建当時の特徴を残している。

建物の概要は、桁行22尺(約6メートル60センチ)、梁間12尺(約3メートル60センチ)の

三間鐘楼門で、屋根は入母屋造り、銅板瓦棒葺。軸部や斗栱などに欅材を多用し、上層の

台輪以上が新材に替えられたが、他は当初の部材をよく残している。

軸部と斗栱に禅宗様の技法を用いているが、細部装飾は少なく、衣装は簡素。

外観は、下層軸部の丈が高く、軽快である。海老名市内における近世社寺建築の

代表的な遺構である。

「海源寺鐘楼門修復記念碑

「海源寺鐘楼門

この鐘楼門は、記録によると大島家第十一代正晴が大願主となって、元文二年(一七三七)に

寺に銅鐘を寄進し、その後すぐに築造されました。関東大震災による倒壊などで改築・修理を

余儀なくされましたが、旧部材を用いたこともあって、創建当時の特徴を残しています。

建物の概要は、桁行二二尺(約六メートル六〇センチ)、梁間一二尺(約三メートル六〇センチ)

の三間鐘楼門で、屋根は入母屋造り、銅板瓦棒葺です。軸部や斗栱などに欅材を多用し、

上層の台輪以上が新材に替えられましたが、他は当初の部材をよく残しています。

軸部と斗栱に禅宗様の技法を用いていますが、細部装飾は少なく、意匠は簡素です。

外観は、下層軸部の丈が高く、軽快です。海老名市内における近世社寺建築の

代表的な遺構です。」

「海源寺鐘楼門」の構造と名称。

扁額は「長髙山」。

上層階には元文2年(1737)に鋳造された鐘が懸けられていた。

この鐘は戦時中にに軍に供出され、現在は復元されたものが懸けられている と。

境内の外から。

境内から。

「日蓮聖人像」と「本堂」。

白亜の漆喰壁に屋根瓦」が。

題目塔「南無妙法蓮華経 長髙山 海源寺」。

「常殿院宗仁日喜菩提」碑。

この方向が「中新田かかしまつり会場」のようであるが、今年もコロナ禍で

中止になった模様。

田んぼ一面が黄金色に輝き出せば、いよいよ刈り取りの季節。

左手に「中新田コミュニティーセンター」。

そして次の訪問地「浄土宗 増全寺」入口が見えて来た。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

そして「海源寺」の「山門」前に到着。

海老名市中新田1丁目1−22。

寺の玄関口の「山門」は本堂正面に当たる南側に設けられていた。

山号を「長髙山」、身延山久遠寺(山梨県身延町)の末寺とされている。

「海源寺」。

「掲示板」

「施して報いを願わず 受けて恩を忘れず」

人に施しや親切を行っても、そのお返しを願ってはいけない。

また、施しや親切を受けても、その恩を忘れてはいけない と、大隈重信の言葉ではなかったか。

「海老名市自然緑地保存樹木

第67号 昭和63年8月1日指定

樹木名 ケヤキ

幹の周囲 2.80メートル

所有者又は管理者

住所 海老名市中新田1-1-22

氏名 海源寺」

「本堂」への参道を進む。

右手に小さな御堂。

「手水舎」。

「本堂」。

「海源寺」は、海老名広治が田邑宗友と領土争いをしていた際、甥の大島豊後守正時に助太刀を

依頼、房州より移り住んだ大島豊後守正時は、子のいなかった海老名広治の死後、当地の領主と

なった大島豊後守正時が長禄・寛正年間(1457-1466)に当寺を創建、身延山11世日朝

(明応9年1500年寂)が開山したと。慶安2年(1649)には江戸幕府より寺領9石の御朱印状を

受領した。

本尊は阿弥陀如来像。

中央には目が光って、迫力ある睨みをきかせる龍の彫刻が「本堂」正面に。

木鼻の側面は珍しい?象の彫刻。正面は唐獅子の彫刻(右)。

木鼻の側面は珍しい?象の彫刻。正面は唐獅子の彫刻(左)。

別の角度から。

唐獅子の彫刻はかなり手が込んでいたのであった。

「本堂」にはこの寺の開基「大島豊後守正時像」の木像がまつられていると。

大島豊後守正時像

室町時代、当市は海老名弘治の領地でしたが、隣りの田邑の領主田邑宗友と領域争いを

したとき、房州(千葉県の一部)にいた甥の正時に応援を頼み、これに助けられました。

広治の病死後、正時の後継のなかった弘治のあとを継いでこの地を冶め、長禄の頃

(十五世紀中頃)海源寺を建てました。

正時が死んて当寺に葬られた永正二年(一五〇五)、この木像か置かれたと思われますが、

江戸時代に罹災し、現存する座像は宝永七(一七一〇)年につくり直されたもののようです。

江戸時代に罹災し、現存する座像は宝永七(一七一〇)年につくり直されたもののようです。

なお、本市に実在した式将の像としては唯一のもので、この意味において大変貴重と

考えられます。

大島正時は、室町時代の安房国(千葉県)の武将でしたが、海老名を領有していた海老名広治の招請により、領地争いの救援のために海老名にやってきたといわれています。

この合戦の後、血筋が絶えた海老名氏に代わって海老名を領有するようになったとされます。

大島正時は、海源寺の開基とされ、正時の死後、永正ニ(一五〇五)年にその坐像が造られたと伝えられています。現存の坐像は、宝永7年(1710)に造られたものです。

考えられます。

大島正時は、室町時代の安房国(千葉県)の武将でしたが、海老名を領有していた海老名広治の招請により、領地争いの救援のために海老名にやってきたといわれています。

この合戦の後、血筋が絶えた海老名氏に代わって海老名を領有するようになったとされます。

大島正時は、海源寺の開基とされ、正時の死後、永正ニ(一五〇五)年にその坐像が造られたと伝えられています。現存の坐像は、宝永7年(1710)に造られたものです。

「天水桶」には日蓮宗の宗紋「井桁に橘」が。

「客殿」であっただろうか。

御堂の中に祈りの石仏が。

近づいて。

「南無妙法蓮華経 日蓮大菩薩」碑。

境内の「日蓮聖人像」。

お顔をズームで。

ここにも石仏が。

お掃除小僧。

「清浄心

掃けば散り拂えばまた塵つもる 人の心も庭の落ち葉も」

扁額「神明宮 八幡宮」。

内陣。

この社は?

「鐘楼門」は市指定重要文化財。

上層階には元文2年(1737)に鋳造された鐘が懸けられていた。

この鐘は戦時中にに軍に供出され、現在は復元されたものが懸けられているのだと。

西側の入り口から望む「鐘楼門」

この鐘楼門は,記録によると大島家第十一代正晴が大願主となって、元文二年(1737年)に

寺に銅鐘を寄進し、その後すぐに築造された。関東大震災による倒壊などで改築・修理を

余儀なくされたが、旧部材を用いたこともあって創建当時の特徴を残している。

建物の概要は、桁行22尺(約6メートル60センチ)、梁間12尺(約3メートル60センチ)の

三間鐘楼門で、屋根は入母屋造り、銅板瓦棒葺。軸部や斗栱などに欅材を多用し、上層の

台輪以上が新材に替えられたが、他は当初の部材をよく残している。

軸部と斗栱に禅宗様の技法を用いているが、細部装飾は少なく、衣装は簡素。

外観は、下層軸部の丈が高く、軽快である。海老名市内における近世社寺建築の

代表的な遺構である。

「海源寺鐘楼門修復記念碑

當山の鐘楼門は、記録によると十八世紀中期に創建されたものでありますが、大正十二年の

関東大震災によって倒壊しました。

関東大震災によって倒壊しました。

幸い災火の難を逃れましたので、旧財を用いて昭和十三年に再建されました。旧部材を用いた

事もあり創建当時の特徴を残した近世社寺建築の代表的遺構として平成六年十月に、

事もあり創建当時の特徴を残した近世社寺建築の代表的遺構として平成六年十月に、

海老名市の重要文化財に指定されました。

しかし、永い年月を軽て来た為、痛みも相当ひどくなっており、文化財指定を機会に、山門の

修復を計画しました。修復に際し、本来の姿であろう鐘楼門に戻そうという事となり、元文ニ年

(一七三七)に鋳造され太平洋戦争の時に供出となリ消失した梵鐘も再度鋳造する事となりました。

我 日本の柱とならむ

修復を計画しました。修復に際し、本来の姿であろう鐘楼門に戻そうという事となり、元文ニ年

(一七三七)に鋳造され太平洋戦争の時に供出となリ消失した梵鐘も再度鋳造する事となりました。

修復工事は、日蓮大聖人立教開宗七百五十年慶讃、並びに海源寺開山、行学院日朝上人五百遠忌

御報恩を記念して行なわれ、檀家の皆様の浄財寄進と御協力により、約一年半の修復期間を

もって完成しました。

ここに日蓮大聖人か立教開宗の時に立てられた御報恩を記念して行なわれ、檀家の皆様の浄財寄進と御協力により、約一年半の修復期間を

もって完成しました。

我 日本の柱とならむ

我、日木の眼目とならむ

我、日木の大船とならむ

との誓願を受持し、法華経の御題目を弘め、衆生を佛道に導く事を誓い、

立正安国、世界平和、寺門興隆、伽藍相続 殊には檀徒皆様の家門繁栄、家内安全を

祈念いたします。」

立正安国、世界平和、寺門興隆、伽藍相続 殊には檀徒皆様の家門繁栄、家内安全を

祈念いたします。」

「海源寺鐘楼門

この鐘楼門は、記録によると大島家第十一代正晴が大願主となって、元文二年(一七三七)に

寺に銅鐘を寄進し、その後すぐに築造されました。関東大震災による倒壊などで改築・修理を

余儀なくされましたが、旧部材を用いたこともあって、創建当時の特徴を残しています。

建物の概要は、桁行二二尺(約六メートル六〇センチ)、梁間一二尺(約三メートル六〇センチ)

の三間鐘楼門で、屋根は入母屋造り、銅板瓦棒葺です。軸部や斗栱などに欅材を多用し、

上層の台輪以上が新材に替えられましたが、他は当初の部材をよく残しています。

軸部と斗栱に禅宗様の技法を用いていますが、細部装飾は少なく、意匠は簡素です。

外観は、下層軸部の丈が高く、軽快です。海老名市内における近世社寺建築の

代表的な遺構です。」

「海源寺鐘楼門」の構造と名称。

扁額は「長髙山」。

上層階には元文2年(1737)に鋳造された鐘が懸けられていた。

この鐘は戦時中にに軍に供出され、現在は復元されたものが懸けられている と。

境内の外から。

境内から。

「日蓮聖人像」と「本堂」。

白亜の漆喰壁に屋根瓦」が。

題目塔「南無妙法蓮華経 長髙山 海源寺」。

「常殿院宗仁日喜菩提」碑。

この方向が「中新田かかしまつり会場」のようであるが、今年もコロナ禍で

中止になった模様。

田んぼ一面が黄金色に輝き出せば、いよいよ刈り取りの季節。

左手に「中新田コミュニティーセンター」。

そして次の訪問地「浄土宗 増全寺」入口が見えて来た。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その50): … 2021.12.02

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その49): … 2021.12.01

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その48): … 2021.11.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.