PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ムラサキチドメ、オ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「佐白山麓公園」周辺の案内地図。

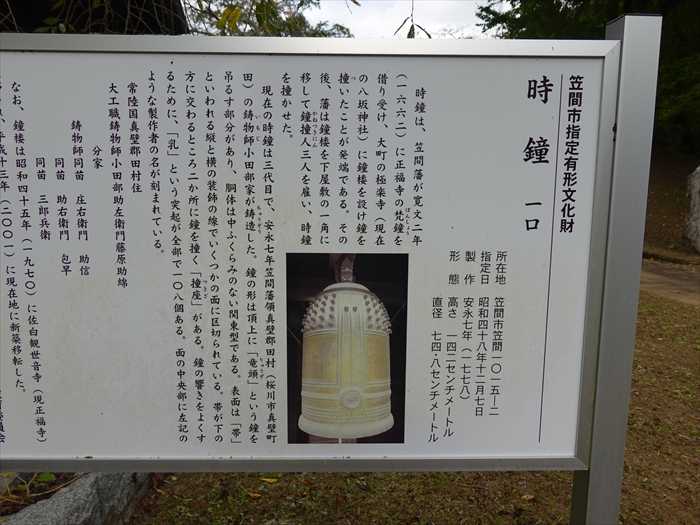

「佐白山麓公園」の中央近くにあったのが「市指定文化財 [時鐘(じしょう)]」。

「時鐘」碑と「時鐘」案内板。

「市指定文化財 時鐘」碑。

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

1、真実かどうか

2、みんなに公平か

3、好意と友情を深めるか

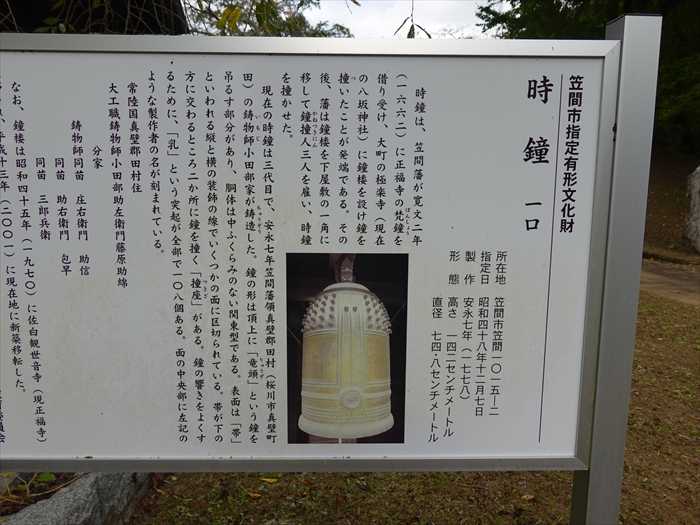

「笠間市指定有形文化財 時鐘 一口

「時鐘」を見上げて。

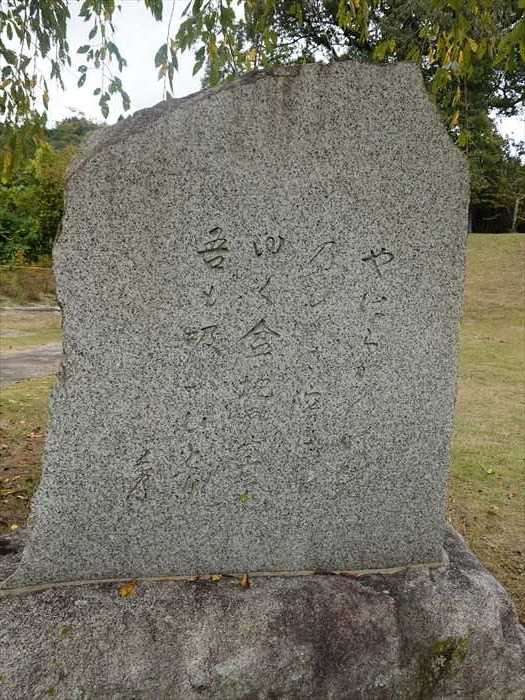

笠間の詩人、田崎秀(たさきしゅう)は、昭和33年

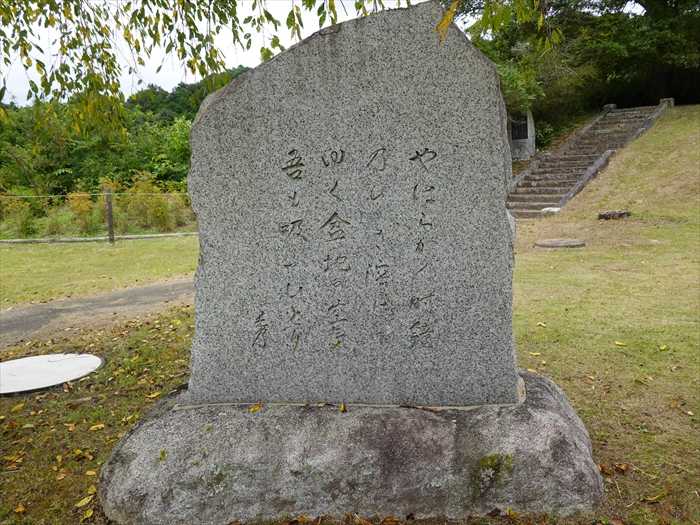

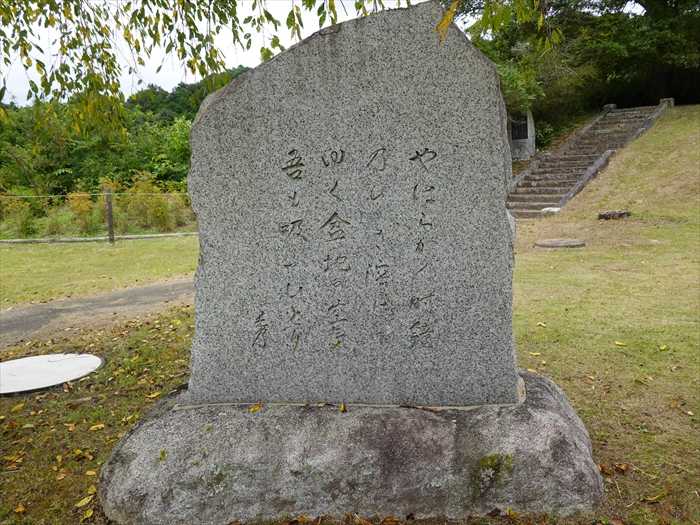

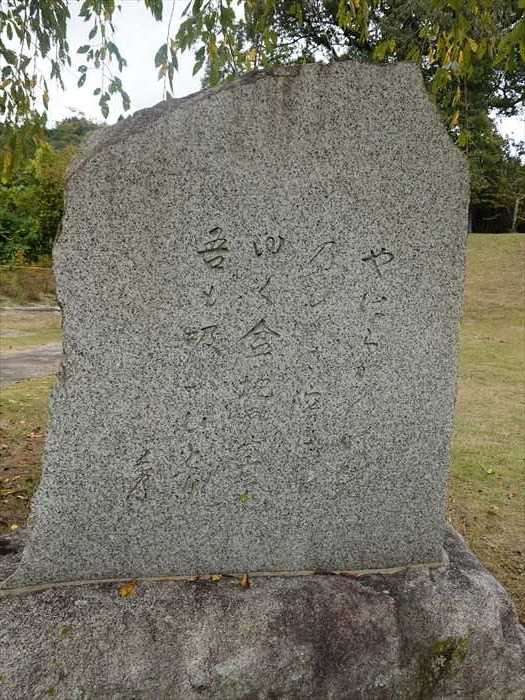

「やわらかく 時鐘のひびき 溶けてゆく 盆地の空気 吾も吸うひとり」と。

石段を上がっていくと左手には歌碑が。

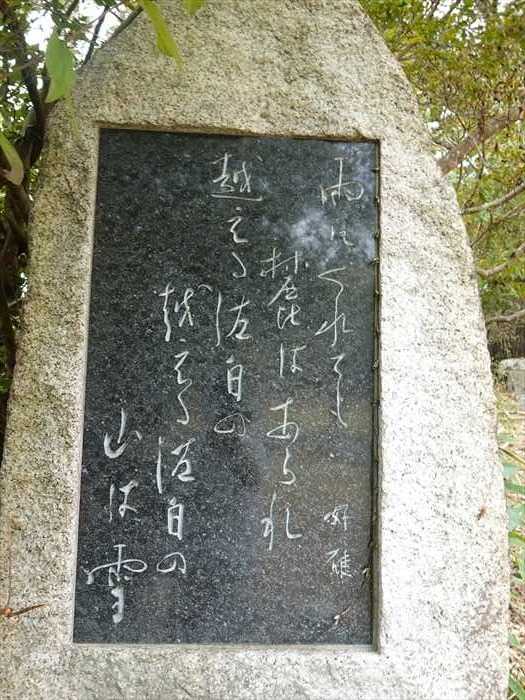

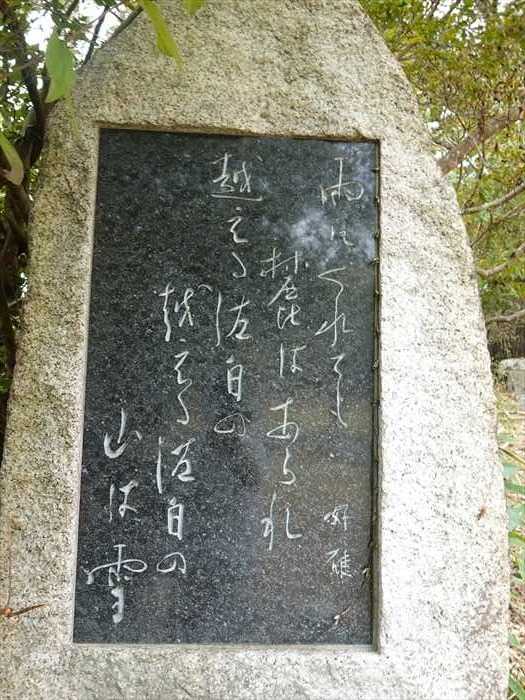

「雨にくれても 村◯あられ 越える佐白の 越える佐白の 山は雪 吉雄」

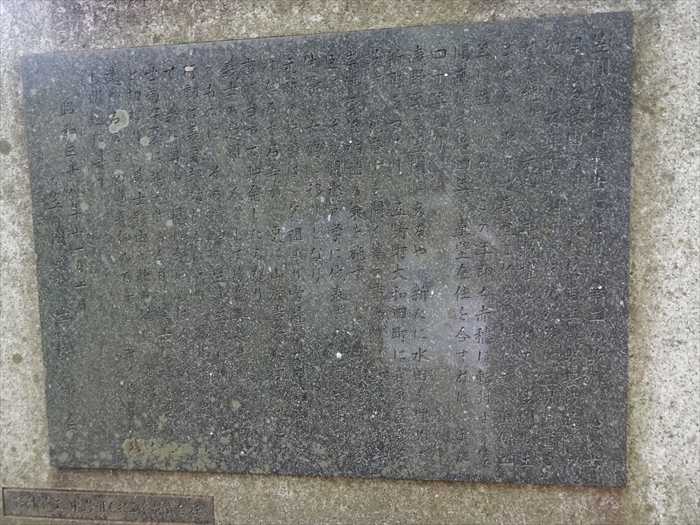

「茨城百景 笠間附近国宝社寺巡り」碑。

再び「時鐘」を見る。

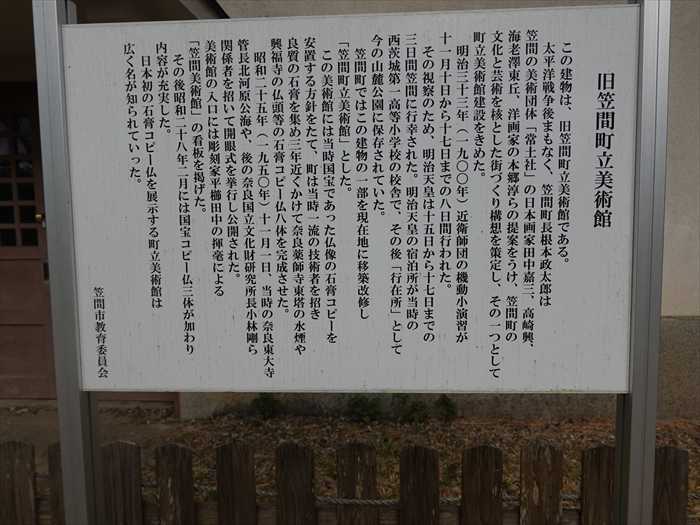

「旧笠間町立美術館」。

正面から。

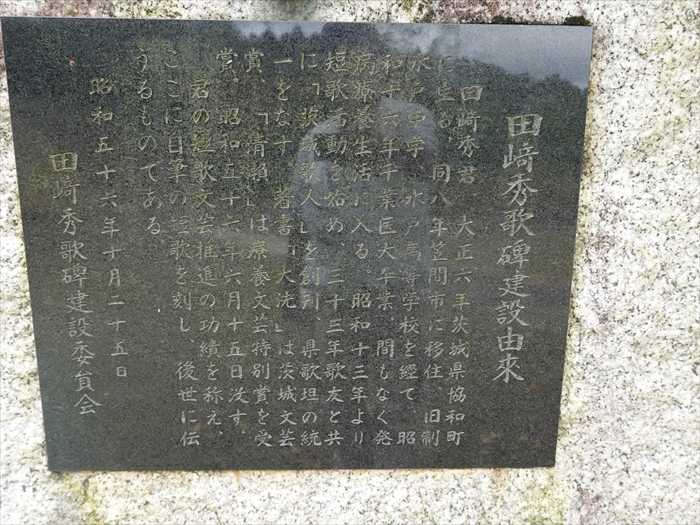

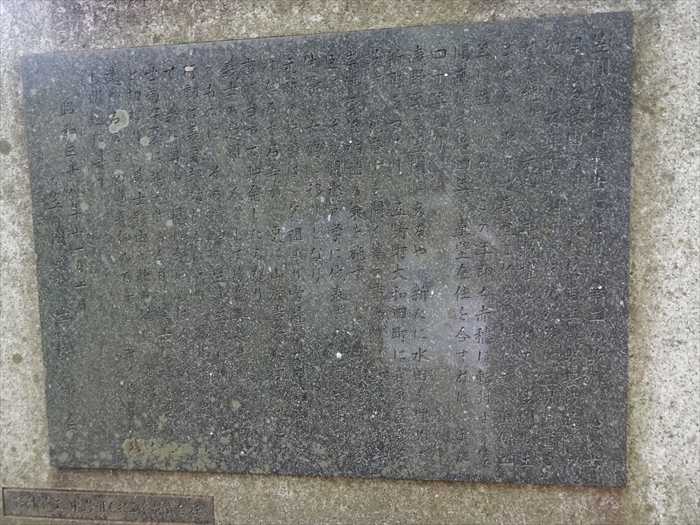

「田崎秀歌碑建設由来」碑。

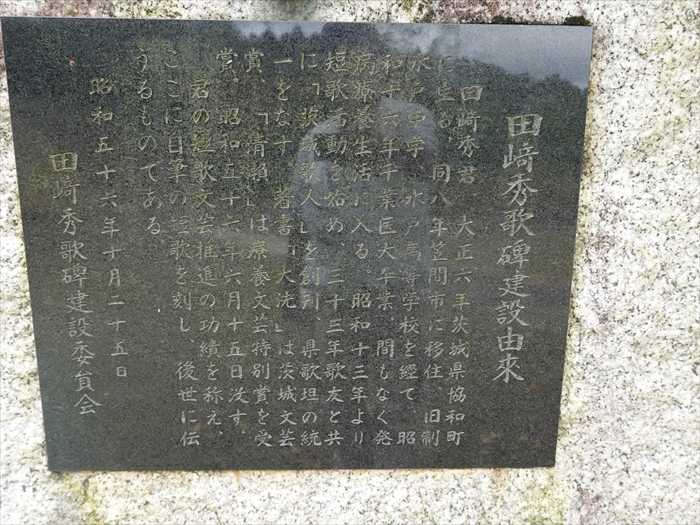

「田崎秀歌碑建設由来

田崎秀君、大正六年茨城県協和町に生る。同八年笠間市に移住。旧制水戸中学、水戸高等学校を

経て、昭和十六年千葉医大卒業。間もなく発病療養生活に入る。昭和十三年より短歌活動を始め

三十三年歌友と共に「茨城歌人」を創刊、県歌担の統一をなす。著書「大洗」は茨城文芸賞。

君の短歌文芸推進の功績を称え、ここに自筆の短歌を刻し、後世に伝えるものである。」

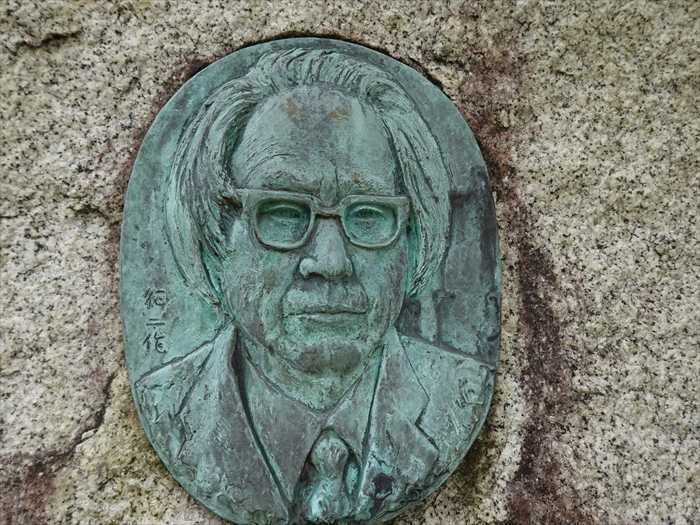

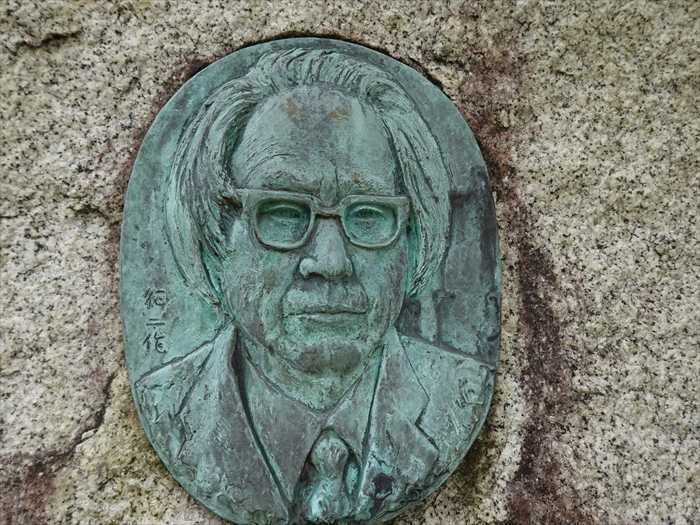

「田崎秀」氏のレリーフ。

「やわらかく 時鐘のひびき 溶けてゆく 盆地の空気 吾も吸うひとり」。

「旧笠間町立美術館」を再び斜めから。

「笠間満州分村懐古之碑

笠間分村は昭和十八年三月十二日 元満州国東安省宝清縣南哈嘱地区に笠間町を母体とし

亜細亜五族の協和と日本民族伸展の大理想顕現を目的として建設されし第十二次開拓団

名利広漠たる山野 正に一万四千町歩 不撓不屈之を拓きて百町歩開拓の聖業漸く進みたるも

昭和二十年八月九日建設五ケ年計画の半ばにして戦争大東亜の終結のため幾多尊き殉難者を出し

笠間分村二百戸建設の大業遂に挫折の止むなきに至る 嗚呼残念なる哉 時に団長以下百五十四名

依って 為分村事業記念 為殉難者慰霊 建立」。

城の形をした碑、そして開拓のシンボルの稲穂が刻まれていた。

「忠魂碑」。「陸軍大将 井上幾太郎書」の文字が。

日露戦争の忠魂碑であろう。

「駐蹕(ちゅうひつ)遺蹟碑」。

「駐蹕」とは天子が行幸の途中、一時乗り物をとめること。

また、一時その土地に滞在すること。駐輦(ちゅうれん)。

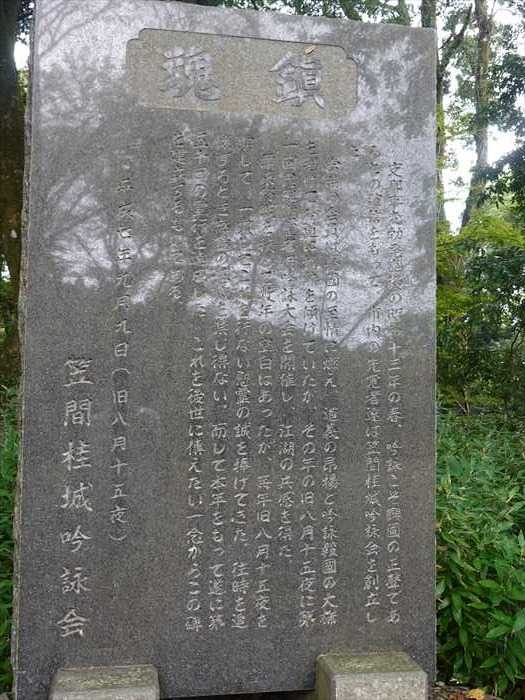

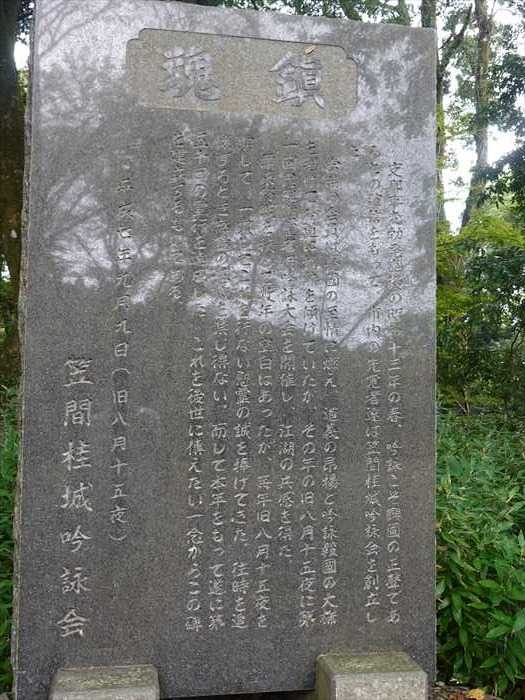

「鎮魂碑

支那事変勃発直後の昭和十三年の春、吟詠こそ興國の正聲であるとの革新をもって市内の先駆者

達は笠間桂吟詠会を創立した。

當時の会員は憂國の至情に燃え、道義の昂揚と吟詠報国の大旆を掲げて吟道に情熱を傾けていた

がその年の旧八月十五日に第一回忠魂慰霊名吟詠大会を開催し、江湖の共感を得た。

爾来終戦を挟んで数年の空白にあったが、毎年旧八月十五夜を期して、一貫してこれを行い

慰霊の誠を捧げてきた。往時を追懐するとき無量の感慨を禁じ得ない。而して本年をもって

遂に第五十回の聖行を達成した。これを後世に傳えたい一念からこの碑を建立するものである。」

「義士顕彰碑」には「誠」の文字が。

「義士顕彰碑建立記」。

誠は人の道にして古今を貫く大道たり。赤穂義士をして感奮興起せしむるものは己を空しう

して尽忠の誠をつくしたるによるなり。わが笠間の地は赤穂義士を生みたる浅野家◯地の在りし

所にして彼等の父祖は二十四年にわたり大義名分を明らかにせんとする常陸〇〇に化育せられ

子孫をして遂に元禄の快挙を◯しめたり。義士顕賞の碑を建づる所以〇〇は浅野家旧領の

縁由たるに鑑がみ義士精神品◯を観光笠間の発展に◯せんとするものにして眞和会十周年事業

として義士顕彰会を設立し実行委員を定め、顧問を推嘱し篤志家の応援を求め諸般の計画を

推進す。かくて昭和三十八年十一月建碑の功成り、茨城県知事を始め関東東北、北陸各都県の

代表有志等八百余人隣席のもと序幕の式典を挙ぐるを得たり。又義士〇〇◯行は萬目を驚かし

当時を深く追想せしめた。浅野家が笠間を去って星霜既に三百有余年、当時を追懐させるもの

としてはただ大石邸の◯一◯を残すのみ 義士顕彰の碑を建つることの◯に意義深きを思う

義士の精神ここに◯りて以って至誠の実を社会に挙ぐるを◯は幸甚ここに遇ぐるものなし」

と、赤穂浪士の忠義を称える文面が刻まれていた。

「治功神社(ちこうじんじゃ)」石鳥居。

佐白山麓の山麓公園山際に、神明鳥居と社名標柱が建ち、その奥に治功神社の社殿が鎮座して

います。境内は山裾を削って平地にして約二反八畝歩あり、社殿の外に石灯籠一対、

稲荷神社小祠、記念碑二基、歌碑一基が建てられいます。

社号標石「治功神社」。

「治功神社」の本殿が奥に。

本殿は方一間の掘立高床式で高欄があり、戸口一つの平入り形式です。屋根は銅板葺き

切妻造で、 千木と五本の堅魚木(かつおぎ)をのせ、左右に棟持柱のある典型的な神明造の

社です。拝殿は間口二間、奥行一間半の切妻式造りで内部は壁のない空間になっています。

「本殿」。

祭神は、笠間八万石の城主、牧野氏の始祖である武内宿禰(たけのうちのすくね) と歴代の当主、

及び明治元年(一八六八) の戊辰戦争から西南の役、日清・日露戦争、第一次世界大戦まで、

笠間町出身の戦死者二七柱の霊も祀られています。創建は、明治十三年(一八八〇)当時大和田に

あった牧野邸(現在の笠間小学校校舎の地)裏手に建立されました。翌年に旧藩士たち

が同志会的な「笠間追遠舎」を結成して神社の護持にあたりました。

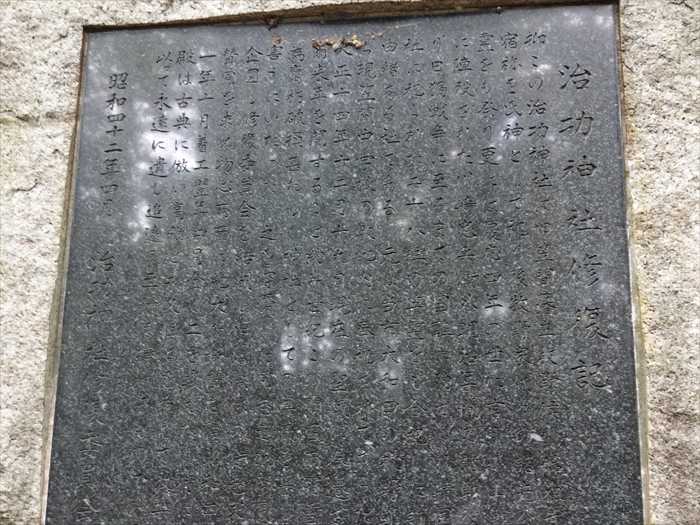

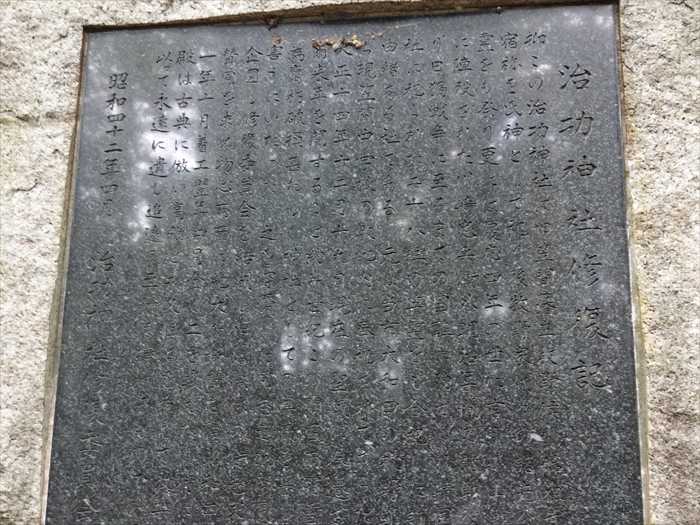

「治功神社修復記」。

「修復止碑」。

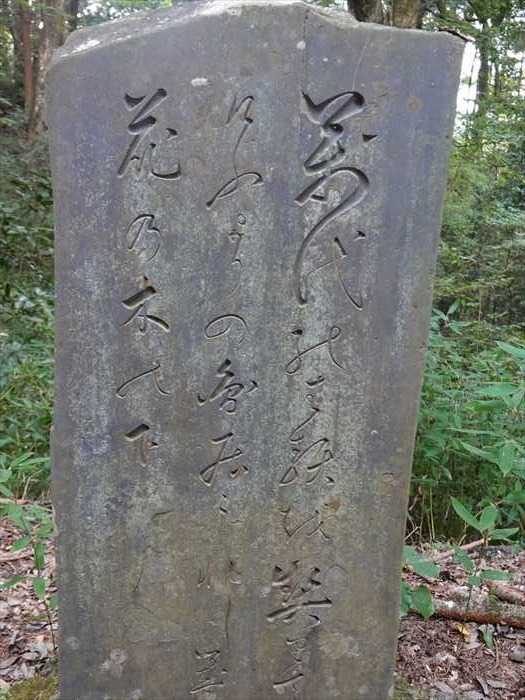

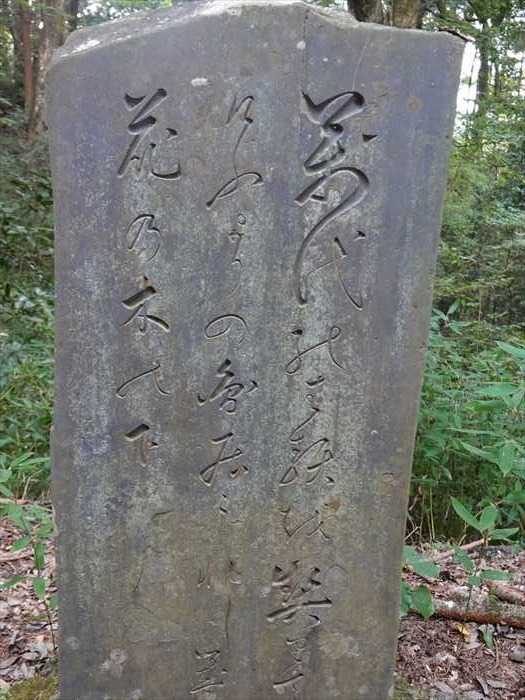

「歌碑」であろうか。

横にあった社は「稲荷社」。

「稲荷社」を正面から。

扁額「正一位 稲荷大明神」。

内陣には狐様が。

そしてここが「笠間城本丸」への登山道入口。

「八幡台櫓跡」へと繋がっている「佐白山ハイキングコース」となっているようであった。

「佐白山」案内板。

「皆さんに気軽に樹々とふれあい自然に親しんでいただくため、平成10年にいばらき森林浴の道

ハイキングコースのルート図。

これも赤穂義士の顕彰碑であろう。

「木村翁功徳碑」。

「加藤櫻老顕彰會・・・」碑

「佐白山麓公園」内でいなり寿司で腹ごしらえ。

そして再び「かさま歴史交流館 井筒屋」に車を駐め「笠間神社」の「門前通り」を歩く。

「シエアサイクルポート」。

「道の駅かさま」の開業に合わせ、9月16日(木)に運用を開始。

「道の駅かさま」を含めた、市内の観光拠点間を移動する新たな交通手段として、

活用できる と。

「中屋総本店」

「ふくふくまんじゅう」が人気の店と。

そしてその先「笠間稲荷神社鳥居」の手前右手には神具店「ときわ」が。

多くの大小の稲荷神社が店頭に並んでいた。

日本三大稲荷の一つ「笠間稲荷神社」のすぐ隣にある神棚・外宮の店「ときわ」。

素材にこだわった国内産木曽ひの木・本欅(けやき)の神棚・外宮神具の専門店。

その他木彫り、縁起物もいろいろ取りそろえて店内に並んでいた。

店の奥様と暫しの雑談を。

我が家にも「寒川神社」の神棚があるが。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「佐白山麓公園」の中央近くにあったのが「市指定文化財 [時鐘(じしょう)]」。

【形態】高さ142センチメートル、直径74.8センチメートル

笠間で時鐘(じしょう)が使われたのは寛文2年(1662)からである。現在あるこの鐘は3代目の

銅製であって、中膨らみのない関東型である。側面の池の間には次の銘文がある。

| 常陸国真壁郡田村住 | 鋳物師 小田部助左衛門 藤原助綿 |

|---|---|

| 分家 同苗 庄左衛門助信 | |

| 鋳物師 同苗 助右衛門包早 | |

| 同苗 三郎兵衛 |

鋳造され今も笠間の時鐘としてうち続けられている。

「時鐘」碑と「時鐘」案内板。

「市指定文化財 時鐘」碑。

四つのテスト

言行はこれに照らしてから

1、真実かどうか

2、みんなに公平か

3、好意と友情を深めるか

「笠間市指定有形文化財 時鐘 一口

所在地 笠間市笠間一〇一五ーニ

指定日 昭和四十八年十ニ月七日

製作 安永七年(一七七八)

形態高さ 一四ニセンチメートル

直径 七四・八センチメートル時艟は、笠間蕃が寛文ニ年(一六六ニ)に正福寺の梵艟を借り受け、大町の極楽寺(現在の

八坂神社)に艟楼を設け艟を撞いたことが発端である。その後、蕃は鐘樓を下屋敷の一角に

八坂神社)に艟楼を設け艟を撞いたことが発端である。その後、蕃は鐘樓を下屋敷の一角に

移して鐘撞人三人を雇い、時鐘を撞かせた。

現在の時鐘は三代日で、安永七年笠間領真壁郡田村(桜川市真壁町田)の陦物師小田部家が

陦造した。鐘の形は頂上に「竜頭」という鐘を吊るす部分があり、胴体は中ふくらみのなおい

関東型である。表面は「帯」といわれる縦と横の装飾の線でいくつかの面に区切られてる。

帯が下の方に交わるところニか所にを鐘を撞く「撞座」がある。鐘の響きをよくするために、

「乳」とう突起が全部で一〇八個ある。面の中央部に左記のような製作者の名が刻まれている

陦造した。鐘の形は頂上に「竜頭」という鐘を吊るす部分があり、胴体は中ふくらみのなおい

関東型である。表面は「帯」といわれる縦と横の装飾の線でいくつかの面に区切られてる。

帯が下の方に交わるところニか所にを鐘を撞く「撞座」がある。鐘の響きをよくするために、

「乳」とう突起が全部で一〇八個ある。面の中央部に左記のような製作者の名が刻まれている

常陸国真壁田村住

大工職陦物師小田部助左衛門藤原助綿

分家

物師師同苗 庄右衛門 助信

同苗 助右衛門 包早

同苗 三郎兵衛

なお、鐘楼は昭和四十五年(一九七〇 )に佐白観世音寺(現正福寺)に移され平成十三年(ニ〇〇一)

に現在地に新築移転した。」

「時鐘」を見上げて。

笠間の詩人、田崎秀(たさきしゅう)は、昭和33年

「やわらかく 時鐘のひびき 溶けてゆく 盆地の空気 吾も吸うひとり」と。

石段を上がっていくと左手には歌碑が。

「雨にくれても 村◯あられ 越える佐白の 越える佐白の 山は雪 吉雄」

「茨城百景 笠間附近国宝社寺巡り」碑。

再び「時鐘」を見る。

「旧笠間町立美術館」。

正面から。

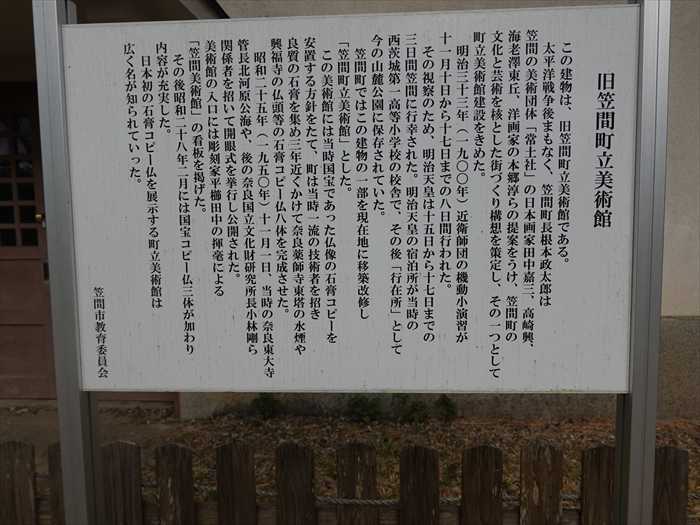

この建物は、旧笠間町立美術館である。

太平洋戦争後まもなく、笠間町長根本政太郎は笠間の美術団体「常土社」の日本画家田中嘉三、

高崎興、海老澤東丘、洋画家の本郷淳らの提案をうけ、笠間町の文化と芸術を核とした街づくり

構想を策定し、その一つとして町立美術館建設をきめた。

高崎興、海老澤東丘、洋画家の本郷淳らの提案をうけ、笠間町の文化と芸術を核とした街づくり

構想を策定し、その一つとして町立美術館建設をきめた。

明治三十三年(一九〇〇年)近衛師団の機動小演習が十一月十日から十七日までの八日間行われた。

その視察のため、明治天皇は十五日から十七日までの三日間笠間に行幸された。明治天皇の宿泊所

が当時の西茨城第一高等小学校の校舎で、その後「行在所」として今の山麓公園に保存されていた。

が当時の西茨城第一高等小学校の校舎で、その後「行在所」として今の山麓公園に保存されていた。

笠間町ではこの建物の一部を現在地に移築改修し「笠間町立美術館」とした。

この美術館には当時国宝であった仏像の石膏コピーを安置する方針をたて、町は当時一流の技術者を

招き良質の石膏を集め三年近くかけて奈良薬師寺東塔の水煙や興福寺の仏頭等の石膏コピー仏八体を

完成させた。

招き良質の石膏を集め三年近くかけて奈良薬師寺東塔の水煙や興福寺の仏頭等の石膏コピー仏八体を

完成させた。

昭和ニ十五年(一九五〇年)十一月一日、当時の奈良東大寺管長北河原公海や、後の奈良国立文化財

研究所長小林剛ら関係者を招いて開眼式を挙行し公開された。

研究所長小林剛ら関係者を招いて開眼式を挙行し公開された。

美術館の入口には彫刻家平櫛田中の揮毫による「笠間美術館」の看板を掲げた。

その後昭和ニ十八年ニ月には国宝コピー仏三体が加わり内容が充実した。

日本初の石膏コピー仏を展示する町立美術館は広く名が知られていった。」

「田崎秀歌碑建設由来」碑。

「田崎秀歌碑建設由来

田崎秀君、大正六年茨城県協和町に生る。同八年笠間市に移住。旧制水戸中学、水戸高等学校を

経て、昭和十六年千葉医大卒業。間もなく発病療養生活に入る。昭和十三年より短歌活動を始め

三十三年歌友と共に「茨城歌人」を創刊、県歌担の統一をなす。著書「大洗」は茨城文芸賞。

君の短歌文芸推進の功績を称え、ここに自筆の短歌を刻し、後世に伝えるものである。」

「田崎秀」氏のレリーフ。

「やわらかく 時鐘のひびき 溶けてゆく 盆地の空気 吾も吸うひとり」。

「旧笠間町立美術館」を再び斜めから。

「笠間満州分村懐古之碑

笠間分村は昭和十八年三月十二日 元満州国東安省宝清縣南哈嘱地区に笠間町を母体とし

亜細亜五族の協和と日本民族伸展の大理想顕現を目的として建設されし第十二次開拓団

名利広漠たる山野 正に一万四千町歩 不撓不屈之を拓きて百町歩開拓の聖業漸く進みたるも

昭和二十年八月九日建設五ケ年計画の半ばにして戦争大東亜の終結のため幾多尊き殉難者を出し

笠間分村二百戸建設の大業遂に挫折の止むなきに至る 嗚呼残念なる哉 時に団長以下百五十四名

依って 為分村事業記念 為殉難者慰霊 建立」。

城の形をした碑、そして開拓のシンボルの稲穂が刻まれていた。

「忠魂碑」。「陸軍大将 井上幾太郎書」の文字が。

日露戦争の忠魂碑であろう。

「駐蹕(ちゅうひつ)遺蹟碑」。

「駐蹕」とは天子が行幸の途中、一時乗り物をとめること。

また、一時その土地に滞在すること。駐輦(ちゅうれん)。

「鎮魂碑

支那事変勃発直後の昭和十三年の春、吟詠こそ興國の正聲であるとの革新をもって市内の先駆者

達は笠間桂吟詠会を創立した。

當時の会員は憂國の至情に燃え、道義の昂揚と吟詠報国の大旆を掲げて吟道に情熱を傾けていた

がその年の旧八月十五日に第一回忠魂慰霊名吟詠大会を開催し、江湖の共感を得た。

爾来終戦を挟んで数年の空白にあったが、毎年旧八月十五夜を期して、一貫してこれを行い

慰霊の誠を捧げてきた。往時を追懐するとき無量の感慨を禁じ得ない。而して本年をもって

遂に第五十回の聖行を達成した。これを後世に傳えたい一念からこの碑を建立するものである。」

「義士顕彰碑」には「誠」の文字が。

「義士顕彰碑建立記」。

誠は人の道にして古今を貫く大道たり。赤穂義士をして感奮興起せしむるものは己を空しう

して尽忠の誠をつくしたるによるなり。わが笠間の地は赤穂義士を生みたる浅野家◯地の在りし

所にして彼等の父祖は二十四年にわたり大義名分を明らかにせんとする常陸〇〇に化育せられ

子孫をして遂に元禄の快挙を◯しめたり。義士顕賞の碑を建づる所以〇〇は浅野家旧領の

縁由たるに鑑がみ義士精神品◯を観光笠間の発展に◯せんとするものにして眞和会十周年事業

として義士顕彰会を設立し実行委員を定め、顧問を推嘱し篤志家の応援を求め諸般の計画を

推進す。かくて昭和三十八年十一月建碑の功成り、茨城県知事を始め関東東北、北陸各都県の

代表有志等八百余人隣席のもと序幕の式典を挙ぐるを得たり。又義士〇〇◯行は萬目を驚かし

当時を深く追想せしめた。浅野家が笠間を去って星霜既に三百有余年、当時を追懐させるもの

としてはただ大石邸の◯一◯を残すのみ 義士顕彰の碑を建つることの◯に意義深きを思う

義士の精神ここに◯りて以って至誠の実を社会に挙ぐるを◯は幸甚ここに遇ぐるものなし」

と、赤穂浪士の忠義を称える文面が刻まれていた。

「治功神社(ちこうじんじゃ)」石鳥居。

佐白山麓の山麓公園山際に、神明鳥居と社名標柱が建ち、その奥に治功神社の社殿が鎮座して

います。境内は山裾を削って平地にして約二反八畝歩あり、社殿の外に石灯籠一対、

稲荷神社小祠、記念碑二基、歌碑一基が建てられいます。

社号標石「治功神社」。

「治功神社」の本殿が奥に。

本殿は方一間の掘立高床式で高欄があり、戸口一つの平入り形式です。屋根は銅板葺き

切妻造で、 千木と五本の堅魚木(かつおぎ)をのせ、左右に棟持柱のある典型的な神明造の

社です。拝殿は間口二間、奥行一間半の切妻式造りで内部は壁のない空間になっています。

「本殿」。

祭神は、笠間八万石の城主、牧野氏の始祖である武内宿禰(たけのうちのすくね) と歴代の当主、

及び明治元年(一八六八) の戊辰戦争から西南の役、日清・日露戦争、第一次世界大戦まで、

笠間町出身の戦死者二七柱の霊も祀られています。創建は、明治十三年(一八八〇)当時大和田に

あった牧野邸(現在の笠間小学校校舎の地)裏手に建立されました。翌年に旧藩士たち

が同志会的な「笠間追遠舎」を結成して神社の護持にあたりました。

「治功神社修復記」。

「修復止碑」。

「歌碑」であろうか。

横にあった社は「稲荷社」。

「稲荷社」を正面から。

扁額「正一位 稲荷大明神」。

内陣には狐様が。

そしてここが「笠間城本丸」への登山道入口。

「八幡台櫓跡」へと繋がっている「佐白山ハイキングコース」となっているようであった。

「佐白山」案内板。

「皆さんに気軽に樹々とふれあい自然に親しんでいただくため、平成10年にいばらき森林浴の道

100選が指定されました。

笠間市街地の東に位置する佐白山はサクラ、スダジイなど様々な樹々が四季折々の姿をみせ、

古い石垣や堀割が静かに往時の歴史をしのばせています。

古い石垣や堀割が静かに往時の歴史をしのばせています。

山頂に鎮座する佐志能神社の奥、巨岩が重なり合う石倉からは霞ヶ浦や鹿島灘まで望むことが

できます。

できます。

森林浴の道をたどり、自然と歴史にふれあうひとときをお楽しみ下さい。」

ハイキングコースのルート図。

これも赤穂義士の顕彰碑であろう。

「木村翁功徳碑」。

「加藤櫻老顕彰會・・・」碑

加藤櫻老は常陸国笠間藩の儒学者。名は煕。通称は麟、後に有麟。桜老は号。

嘉永4年(1851年)に隠居した後、尊王攘夷運動に参加。

三条実美や高杉晋作等多くの志士と交流し、高杉らの推薦により長州藩から明倫館の

教授として迎えられた人物と。

嘉永4年(1851年)に隠居した後、尊王攘夷運動に参加。

三条実美や高杉晋作等多くの志士と交流し、高杉らの推薦により長州藩から明倫館の

教授として迎えられた人物と。

「佐白山麓公園」内でいなり寿司で腹ごしらえ。

そして再び「かさま歴史交流館 井筒屋」に車を駐め「笠間神社」の「門前通り」を歩く。

「シエアサイクルポート」。

「道の駅かさま」の開業に合わせ、9月16日(木)に運用を開始。

「道の駅かさま」を含めた、市内の観光拠点間を移動する新たな交通手段として、

活用できる と。

「中屋総本店」

「ふくふくまんじゅう」が人気の店と。

そしてその先「笠間稲荷神社鳥居」の手前右手には神具店「ときわ」が。

多くの大小の稲荷神社が店頭に並んでいた。

日本三大稲荷の一つ「笠間稲荷神社」のすぐ隣にある神棚・外宮の店「ときわ」。

素材にこだわった国内産木曽ひの木・本欅(けやき)の神棚・外宮神具の専門店。

その他木彫り、縁起物もいろいろ取りそろえて店内に並んでいた。

店の奥様と暫しの雑談を。

我が家にも「寒川神社」の神棚があるが。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.28

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.27

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.