PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

「真光寺」を後にして西に進むと、「下谷津」交差点の角右手の道路脇にあった「地神塔」。

「地神塔」とは、大地の神・農業の神を祭った塔である。 春分・秋分の日に最も近い戊

(つちのえ)の日には、田の神と山の神が交代するので、農業の始まりと終わりであるという

信仰から、鍬(くわ)、鋤(すき)を休ませて田畑を耕さないという地神講が行われていた と。

海老名市本郷467。

県道22号線・横浜伊勢原線に合流し横断歩道を渡る。

海老名市本郷の住宅街を進むと右手にあった小さな社。

朱の鳥居の先に社が。

「稲荷社」であろう。

そしてその先にあったのが「石造宝篋印塔石灯籠」。

本郷の高台から目久尻川沿いの低地に下りる坂道の途中にあり、すぐ横は竹林になっていた。

海老名市本郷3067。

海老名市指定の重要文化財。

石造の宝篋印塔は高さ3.19mで承應3(1654)年に建立された。

台座の銘文から大阪堺の僧不休をはじめとして摂津住吉、海老名の本郷を中心とした近郷、

近在の130人からの援助により建てられたことがわかっていると。

石灯籠は、高さ1.65mで建立時期や発起人も宝篋印塔と同じ。

「海老名市指定重要文化財

常念寺(現在廃寺)

石造宝篋印塔石灯籠」

この地に安置されている釈迦立像宝篋印塔 石塔篭等の石造物は今から三百四十年程前 栄えた

常念寺(通稱お釈迦様)の面影を偲び我々の先祖を語る貴重な遺物です。

この度周辺道路の拡幅工事が行われるにあたり、釈迦堂の再建と境内を整備し、この遺物が

後世に末永く伝承されることを念じ、記念碑を建立す。」

「御堂」がその横に。

「阿弥陀如来像」であろうか。

「大日如来」と刻まれていたが。

歴史を感じさせる石仏。

「ここに掲示されている和鏡と」

宝篋印塔 の下から出土した室町時代のもので、用途としては神(信仰の対象)としての和鏡装飾

宝物としての 鉦といわれる貴重な文化財です。この度境内整備を行うにあたり往時を偲び

元の宝篋印塔の基に納めたので模写品として掲額す。」

「石灯籠」と「石造宝篋印塔」を振り返る。

その奥にも石碑が並んでいた。

直ぐ西にあったのが「毎日新聞首都圏センター」。

毎日新聞東京本社の、神奈川県、埼玉県、福島県、宮城県、山形県で発行される新聞を

印刷する工場、並びにその運営会社(株式会社毎日新聞首都圏センター)である と。

そして次に訪ねたのが「本郷神社」。

直線的なこの鳥居は「神明鳥居」。

海老名市本郷2257。

社号標石「村社 本郷神社」。

狛犬(阿形像)(右)、大正6と刻まれていた。

狛犬(吽形像)(左)。

境内右手にあったのが「本郷天満宮」。

海老名市本郷2657。

社号標石「本郷天満宮」。

「拝殿」。

「絵馬のいわれ

絵馬は本来神の馬 神の乗り物に考えられ馬または木馬の代わりに神前に捧げられた

ものです。

祈願のとき願いごとがかなったときお礼として馬などの絵を描いた板額を奉納する風習が

現在に至っております。

お参りの際にはその年の願いごとをお掛けください。」

近づいて。

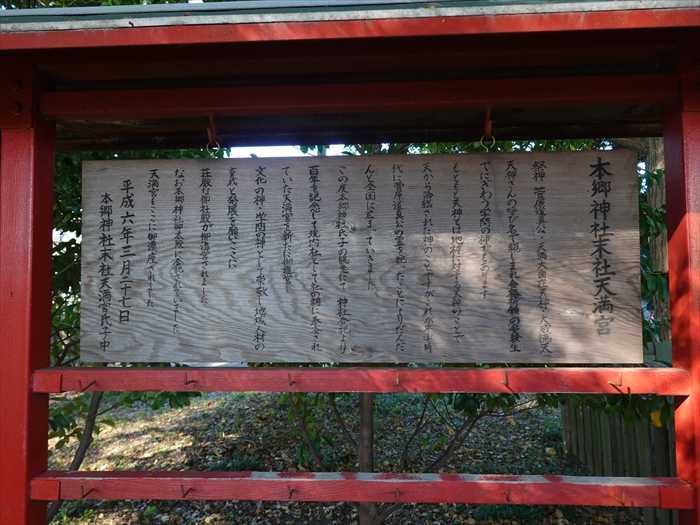

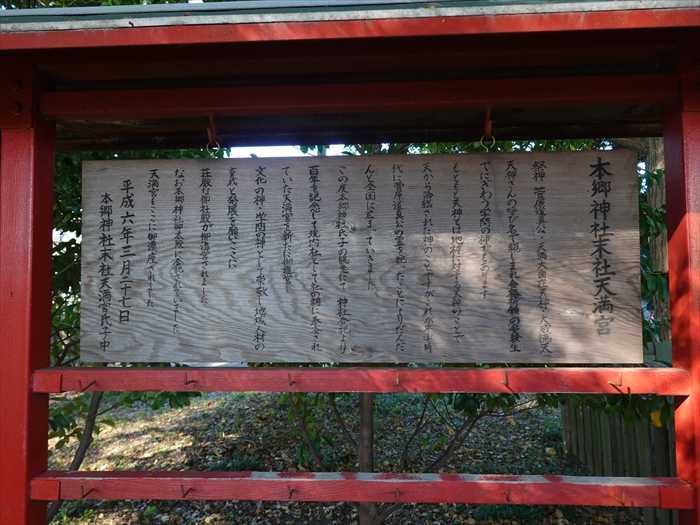

「本郷神社末社天満宮

祭神 菅原道真公・天満大自在天神・大威徳天

天神さんの呼び名で親しまれ合格祈願の受験生でにぎわう学問の神でもあります。

もともと天神とは地神に対する天神のことで天から降臨された神のことですがこれが平安時代に

菅原道真公の霊を祀ったことによりだんだんと全国に広まっていきました。

この度本郷神社氏子の総意にて神社合祀より百年を記念して境内社として社の祠に奉斎され

ていた天満宮を新たに御造営し文化の神・学問の神として崇敬し地域人材の育成と発展を願い

ここに荘厳な御社殿が御造営されました。なお本郷神社御本殿に合祀されました。

天満宮もここに御遷座されました。」

「本郷神社」の「手水舎」。

「神楽殿」。

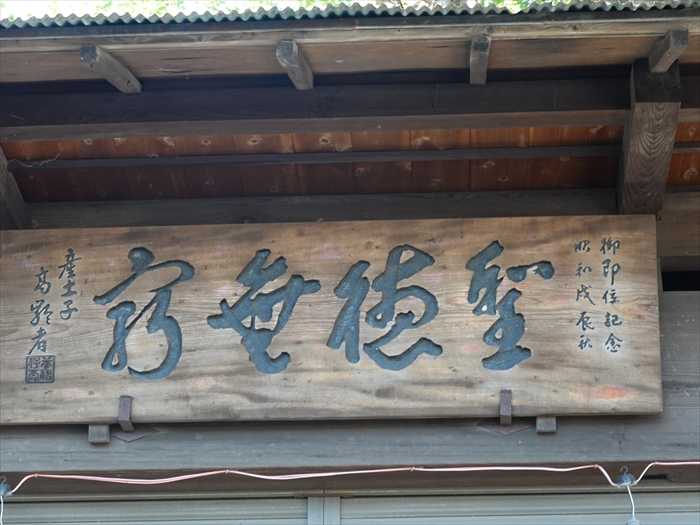

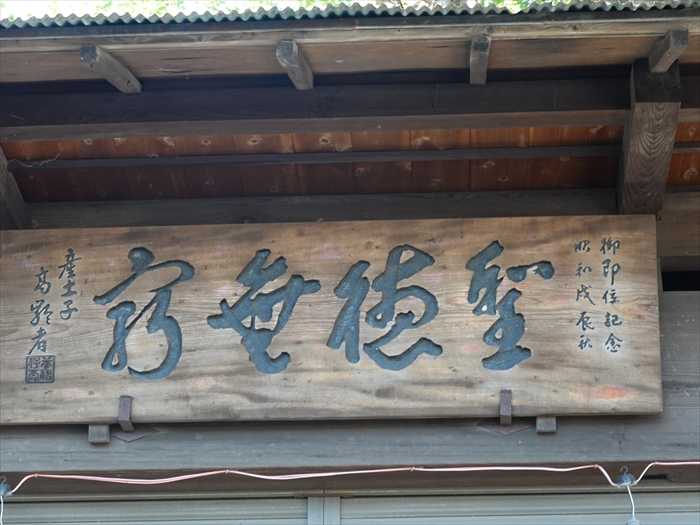

扁額「聖徳無窮」であろう。

歴代天皇陛下のご聖徳をしのび、皇統の無窮を祈り自然を慈しみその恵みに感謝する意でると。

「神輿殿」。

扁額「神輿殿」。

そして「本郷神社」の「本殿」。

見事な彫刻。

扁額「本郷神社」。

境内の大きな樹。

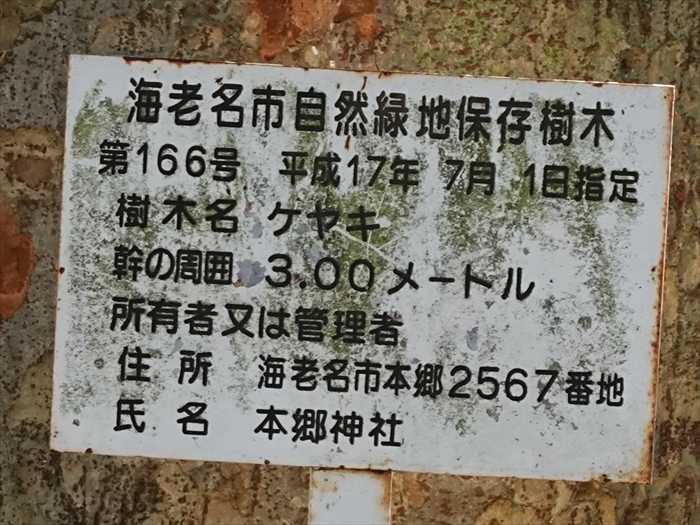

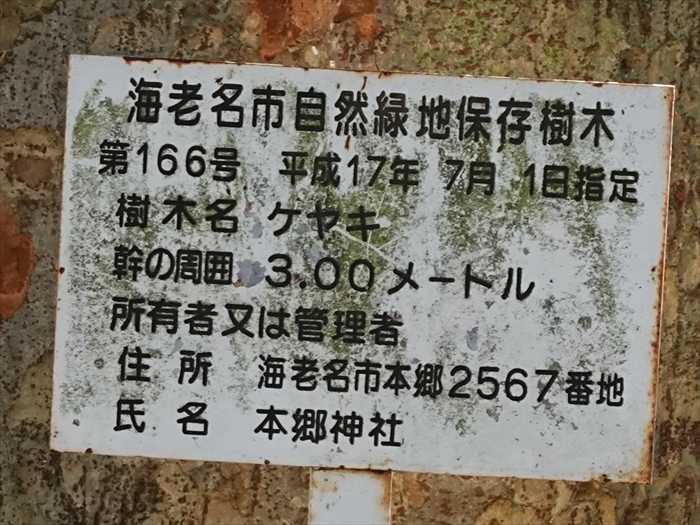

「海老名市自然緑地保存樹木

樹木名 ケヤキ

お顔を補修された石仏他が並ぶ。

「西国秩父坂東順禮」碑。

「此方 大山道」碑

大山道道標。弘化四未年(1847年)造立。

「郷土かるた 「ほ」」

「本郷の 遺跡から出た 小銅鐸」

に立ち寄る。

富士フイルムビジネスイノベーション(株)から有馬小・中学校まで広がる大規模な遺跡で、

発掘調査により縄文時代から江戸時代までの遺構や遺物が出土しています。

本郷遺跡では、古墳時代前期と推定される玉作り工房や小銅鐸などが出土しています。

小銅鐸は、高さ約8センチメートルで、個人の祭祀に使用されていたのではないかと

考えられています。本郷中谷津遺跡でも、玉作り工房が発見されていて、玉作り拠点になって

いたのではないかともいわれています。

奈良時代から平安時代にも大規模な集落が営まれ、梁行き4.4メートル・桁行き23メートル以上と

いう長大な掘立柱建物跡や、数多くの墨書土器・大型掘立柱建物跡群などが発見されている

ことから、一般的な集落ではなかったと考えられています。

富士フイルムビジネスイノベーション(株)巨大駐車場角には比較的新しくしっかりとした

御堂が。

堂の中に「不動明王坐像」と「二十三夜塔」が祀ってあった。

海老名市本郷2263。

「廿三夜供養塔」碑。

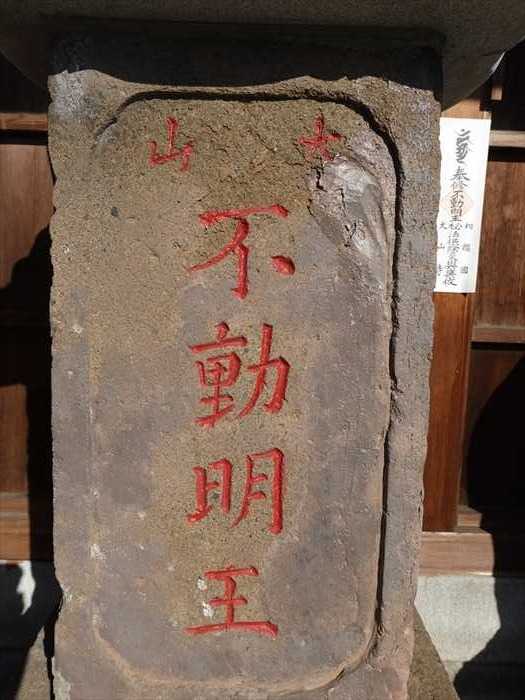

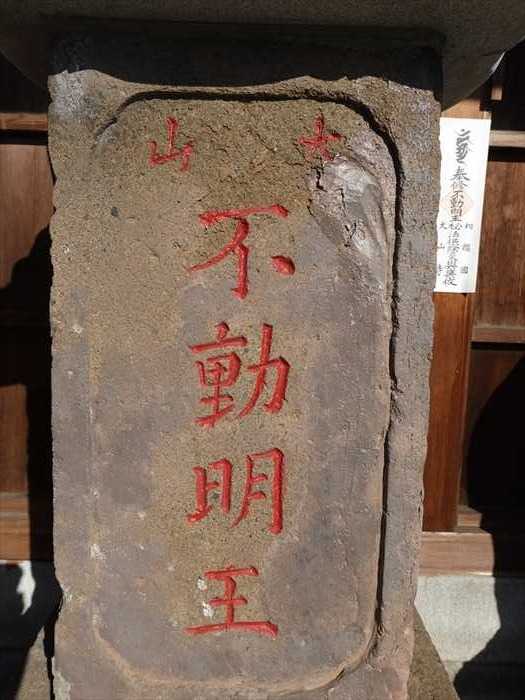

「不動明王」仏。

ここの道は大山への参詣者が通る道「大山道」のひとつである柏尾通り大山道であり、

大山寺の本尊が不動明王と言う事で、道沿いにはあちこちに不動明王像があるのだった。

不動明王光背の火焔が色鮮やか。

「南一之宮道 北かしおみち ふじさわみち」と刻まれ、大山道道標を兼ねていた。

像の台座には「大山 不動明王」と。

微妙にズレた四つ角には「通行自主規制 FUJIFILM関係車両」と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「真光寺」を後にして西に進むと、「下谷津」交差点の角右手の道路脇にあった「地神塔」。

「地神塔」とは、大地の神・農業の神を祭った塔である。 春分・秋分の日に最も近い戊

(つちのえ)の日には、田の神と山の神が交代するので、農業の始まりと終わりであるという

信仰から、鍬(くわ)、鋤(すき)を休ませて田畑を耕さないという地神講が行われていた と。

海老名市本郷467。

県道22号線・横浜伊勢原線に合流し横断歩道を渡る。

海老名市本郷の住宅街を進むと右手にあった小さな社。

朱の鳥居の先に社が。

「稲荷社」であろう。

そしてその先にあったのが「石造宝篋印塔石灯籠」。

本郷の高台から目久尻川沿いの低地に下りる坂道の途中にあり、すぐ横は竹林になっていた。

海老名市本郷3067。

海老名市指定の重要文化財。

石造の宝篋印塔は高さ3.19mで承應3(1654)年に建立された。

台座の銘文から大阪堺の僧不休をはじめとして摂津住吉、海老名の本郷を中心とした近郷、

近在の130人からの援助により建てられたことがわかっていると。

石灯籠は、高さ1.65mで建立時期や発起人も宝篋印塔と同じ。

「海老名市指定重要文化財

常念寺(現在廃寺)

石造宝篋印塔石灯籠」

この地に安置されている釈迦立像宝篋印塔 石塔篭等の石造物は今から三百四十年程前 栄えた

常念寺(通稱お釈迦様)の面影を偲び我々の先祖を語る貴重な遺物です。

この度周辺道路の拡幅工事が行われるにあたり、釈迦堂の再建と境内を整備し、この遺物が

後世に末永く伝承されることを念じ、記念碑を建立す。」

「御堂」がその横に。

「阿弥陀如来像」であろうか。

「大日如来」と刻まれていたが。

歴史を感じさせる石仏。

「ここに掲示されている和鏡と」

宝篋印塔 の下から出土した室町時代のもので、用途としては神(信仰の対象)としての和鏡装飾

宝物としての 鉦といわれる貴重な文化財です。この度境内整備を行うにあたり往時を偲び

元の宝篋印塔の基に納めたので模写品として掲額す。」

「石灯籠」と「石造宝篋印塔」を振り返る。

その奥にも石碑が並んでいた。

直ぐ西にあったのが「毎日新聞首都圏センター」。

毎日新聞東京本社の、神奈川県、埼玉県、福島県、宮城県、山形県で発行される新聞を

印刷する工場、並びにその運営会社(株式会社毎日新聞首都圏センター)である と。

そして次に訪ねたのが「本郷神社」。

直線的なこの鳥居は「神明鳥居」。

海老名市本郷2257。

社号標石「村社 本郷神社」。

狛犬(阿形像)(右)、大正6と刻まれていた。

狛犬(吽形像)(左)。

境内右手にあったのが「本郷天満宮」。

海老名市本郷2657。

社号標石「本郷天満宮」。

「拝殿」。

「絵馬のいわれ

絵馬は本来神の馬 神の乗り物に考えられ馬または木馬の代わりに神前に捧げられた

ものです。

祈願のとき願いごとがかなったときお礼として馬などの絵を描いた板額を奉納する風習が

現在に至っております。

お参りの際にはその年の願いごとをお掛けください。」

近づいて。

「本郷神社末社天満宮

祭神 菅原道真公・天満大自在天神・大威徳天

天神さんの呼び名で親しまれ合格祈願の受験生でにぎわう学問の神でもあります。

もともと天神とは地神に対する天神のことで天から降臨された神のことですがこれが平安時代に

菅原道真公の霊を祀ったことによりだんだんと全国に広まっていきました。

この度本郷神社氏子の総意にて神社合祀より百年を記念して境内社として社の祠に奉斎され

ていた天満宮を新たに御造営し文化の神・学問の神として崇敬し地域人材の育成と発展を願い

ここに荘厳な御社殿が御造営されました。なお本郷神社御本殿に合祀されました。

天満宮もここに御遷座されました。」

「本郷神社」の「手水舎」。

「神楽殿」。

扁額「聖徳無窮」であろう。

歴代天皇陛下のご聖徳をしのび、皇統の無窮を祈り自然を慈しみその恵みに感謝する意でると。

「神輿殿」。

扁額「神輿殿」。

そして「本郷神社」の「本殿」。

見事な彫刻。

扁額「本郷神社」。

境内の大きな樹。

「海老名市自然緑地保存樹木

樹木名 ケヤキ

幹の囲囲 3. 00メートル

所有者又管理者

住所 海老名市本郷2567番地

民名 本郷神社」

お顔を補修された石仏他が並ぶ。

「西国秩父坂東順禮」碑。

「此方 大山道」碑

大山道道標。弘化四未年(1847年)造立。

「郷土かるた 「ほ」」

「本郷の 遺跡から出た 小銅鐸」

に立ち寄る。

富士フイルムビジネスイノベーション(株)から有馬小・中学校まで広がる大規模な遺跡で、

発掘調査により縄文時代から江戸時代までの遺構や遺物が出土しています。

本郷遺跡では、古墳時代前期と推定される玉作り工房や小銅鐸などが出土しています。

小銅鐸は、高さ約8センチメートルで、個人の祭祀に使用されていたのではないかと

考えられています。本郷中谷津遺跡でも、玉作り工房が発見されていて、玉作り拠点になって

いたのではないかともいわれています。

奈良時代から平安時代にも大規模な集落が営まれ、梁行き4.4メートル・桁行き23メートル以上と

いう長大な掘立柱建物跡や、数多くの墨書土器・大型掘立柱建物跡群などが発見されている

ことから、一般的な集落ではなかったと考えられています。

富士フイルムビジネスイノベーション(株)巨大駐車場角には比較的新しくしっかりとした

御堂が。

堂の中に「不動明王坐像」と「二十三夜塔」が祀ってあった。

海老名市本郷2263。

「廿三夜供養塔」碑。

「不動明王」仏。

ここの道は大山への参詣者が通る道「大山道」のひとつである柏尾通り大山道であり、

大山寺の本尊が不動明王と言う事で、道沿いにはあちこちに不動明王像があるのだった。

不動明王光背の火焔が色鮮やか。

「南一之宮道 北かしおみち ふじさわみち」と刻まれ、大山道道標を兼ねていた。

像の台座には「大山 不動明王」と。

微妙にズレた四つ角には「通行自主規制 FUJIFILM関係車両」と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その50): … 2021.12.02

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その49): … 2021.12.01

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その47):寿… 2021.11.29

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.