PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ムラサキチドメ、オ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

更に「美々津重要伝統的建造物群保存地区」の散策を続ける。

「日向市歴史民俗資料館」。

江戸期から大正期まで交易港として栄えた、ここ「美々津」を代表する建物として復元された

もので、当時の様子をうかがい知ることが出来る場所。

ニ階右手に「虫籠窓」。

幕末に建てられた廻船問屋「河内屋」を復元したと。

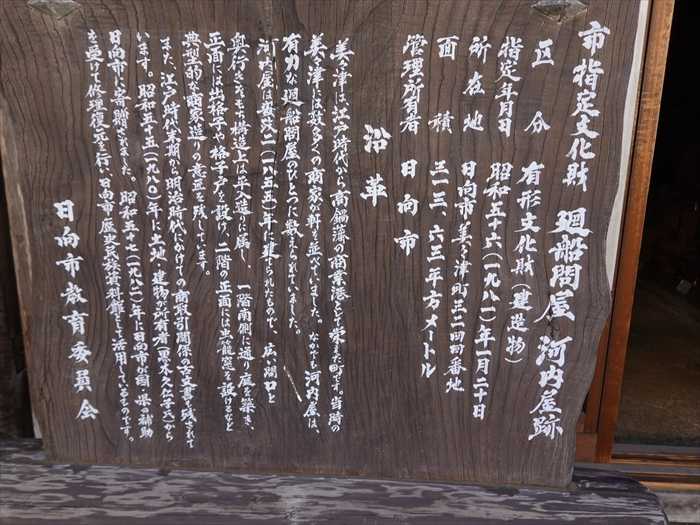

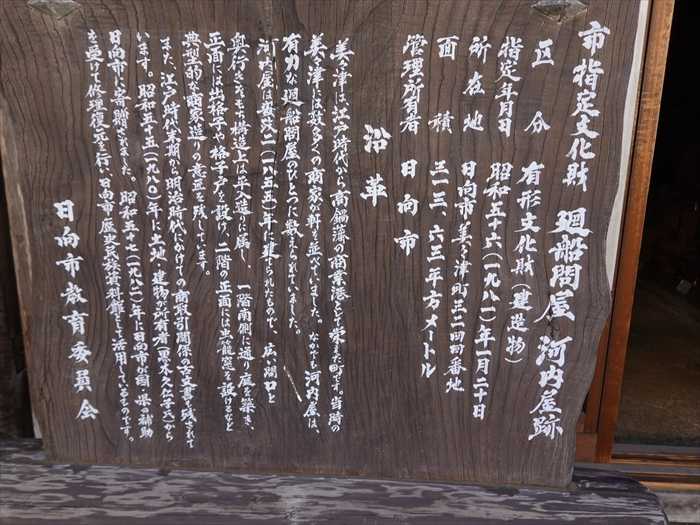

「市指定文化財 廻船問屋河内屋敷

区分 有形文化財(建造物)

指定年月日 昭和五十六(一九八一)年一月二十日

面積 三一三. 六三平方メートル

管理所有者 日向市

沿革

美々津は江戸時代から高鍋藩の商業港として栄えた町です。当時の美々津には数多くの商家が

軒を並べていました。なかでも河内屋は、有力な廻船問屋のひとつに数えられていました。

河内屋は安政ニ(一八五五)年に建てられたもので、広い間口と奥行きを持ち構造上は

平入造りに属し、一階南側に通り庭を築き、正面には出格子や格子戸を設け、二階の正面には

虫籠窓を設けるなど典型的な商家造りの意匠を残しています。

また、江戸時代末期から明治時代にかけての商取引関係の古文書も残されています。

昭和五十五(一九八〇)年に土地・建物が所有者(黒木久仁子氏)から日向市に寄贈されました。

昭和五十七(一九八ニ)年に日向市が国・県の補助を受けて修理復元を行い、

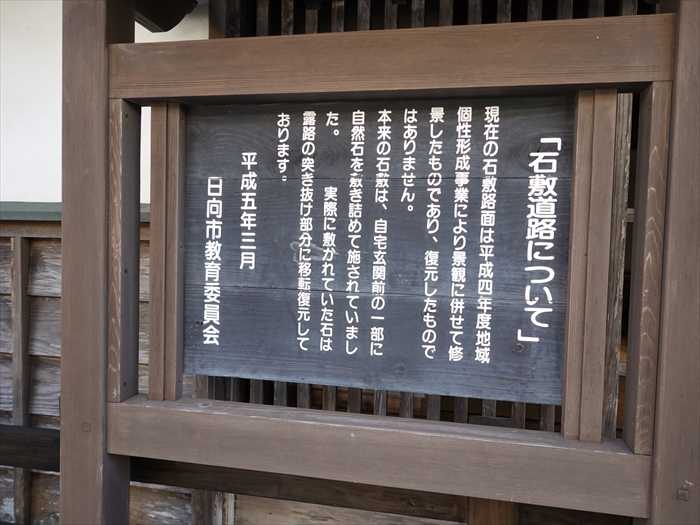

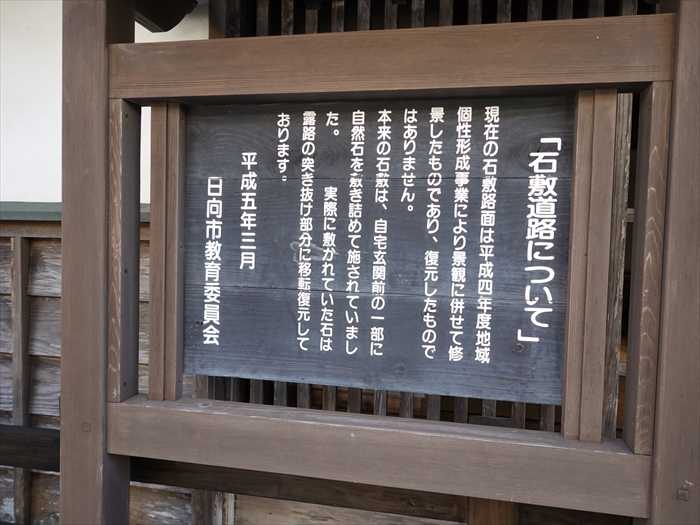

「石敷道路について」

館内に入ると。

右側には秤、樽や酒瓶が並んでいた。

一階の和室。

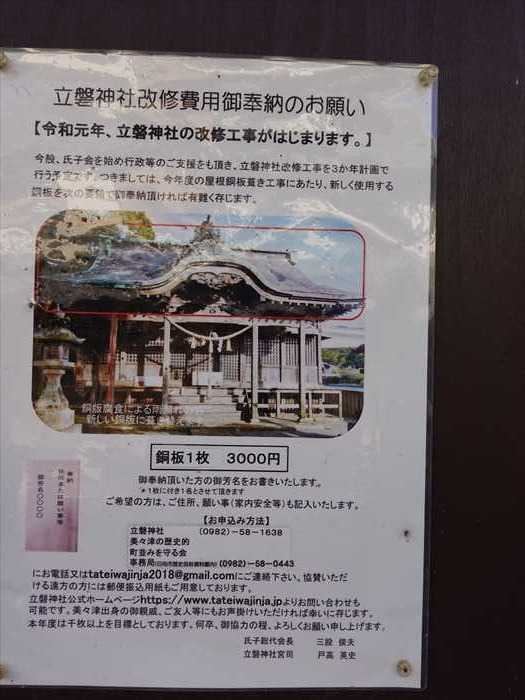

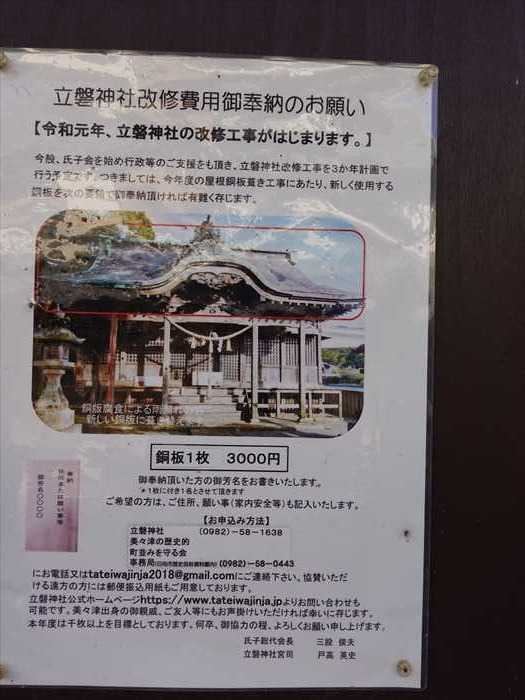

「立磐神社改修費用御奉納のお願い

「日向市消防団第七分団第二十ニ部」と書かれていた。

壁の下部には「なまこ壁」が。

観光案内板もあった。

丸石の敷かれた路地。

中二階のある白壁の建物。

そして海に突き当たり左折すると、右手に大きな石塔が建つ広場があった。

ここにも

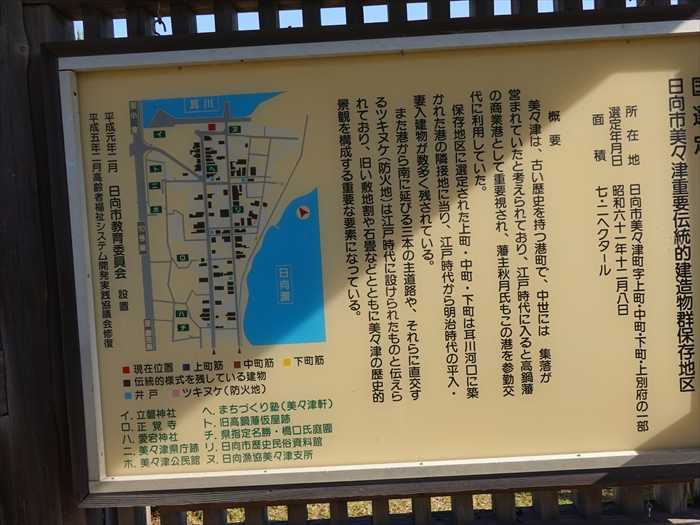

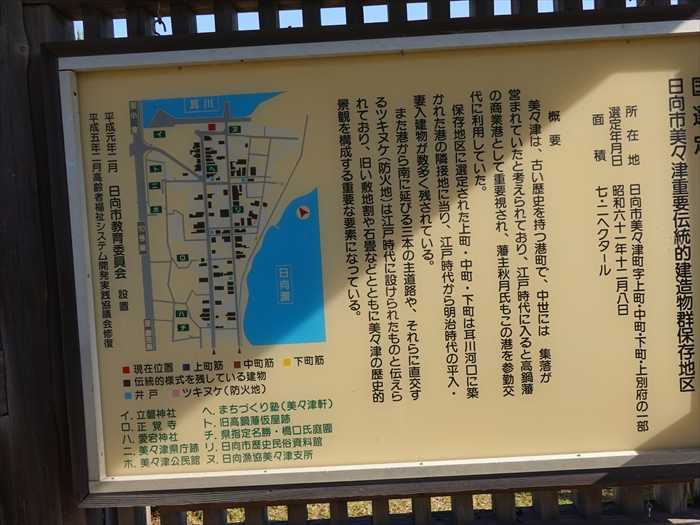

「日向市美々津重要伝統的建造物保存地区

「美々津渡し場・高瀬舟終着場之跡」碑。

そして巨大な「日本海軍発祥之地」碑。

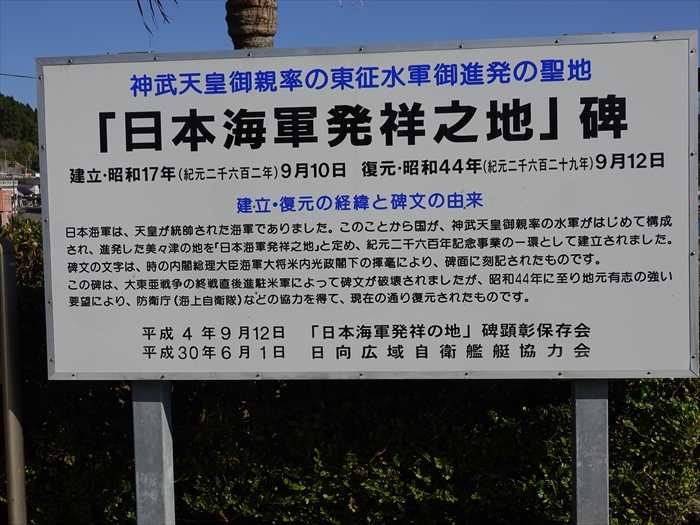

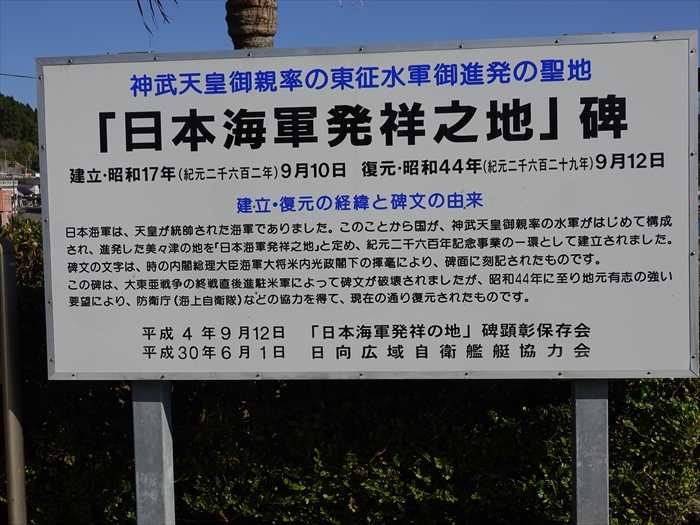

「神武天皇御親率の東征水軍御進発の聖地

巨大な「海軍両爪錨」。

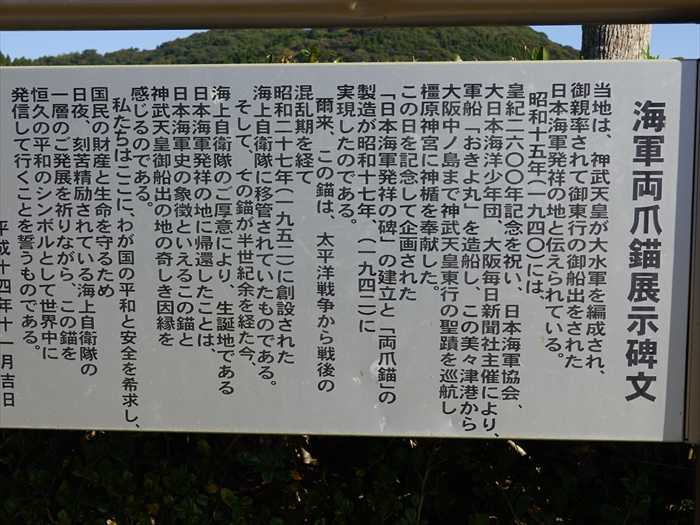

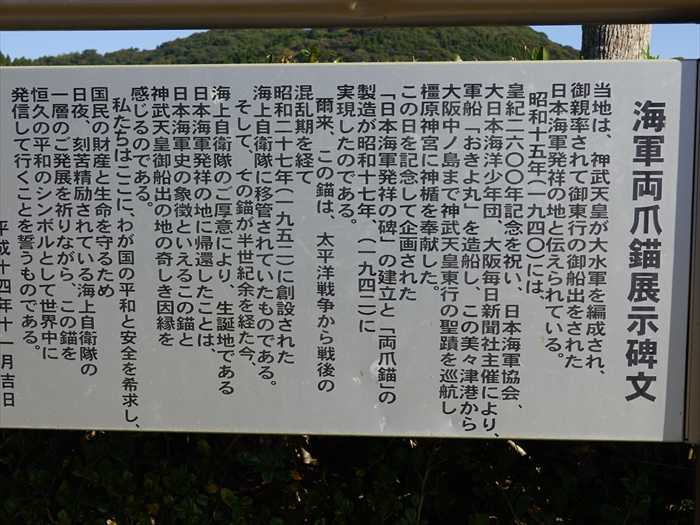

「海軍両爪錨展示碑文

当地は、神武天皇が大水軍を編成され、御親率されて御東行の御船出をされた日本海軍発祥の地と

伝えられている。

「日本海軍発祥之地」碑を斜めから見る。

横から。

「内閣総理大臣 海軍大将 米内光政書」と。

国道10号、「耳川」に架かる「美々津大橋」を見る。その奥に「日豊本線」の「耳川橋梁」。

そして「立磐(たていわ)神社」に向かう。

左手奥に「手水舎」。

一の鳥居に向かって進む。

「立縫の歌碑」

「ゆるぎなき 神岩つ根に踞しませる み影をしのぶ 立縫の里」

「神武天皇御舟出の歌伝説」碑。

「神武天皇御舟出の歌伝説

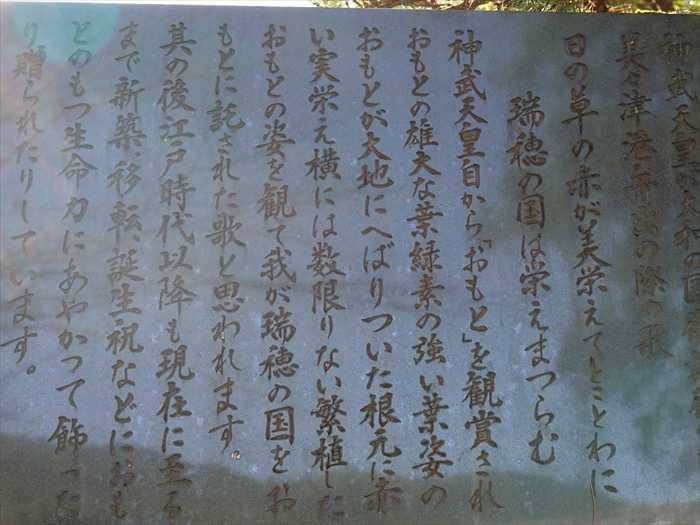

「日の草の 赤が見栄えてとことわに 瑞穂の国は 栄まつらむ

日本おもと愛好者 建之」

歌碑の台座には、おもとの彫刻が。

万年青(オモト)は、この漢字からも伝わる通り、いつも青々と色褪せず、葉の様子も張りのある

美しいグリーンをしている事から長寿や健康を司る縁起の良い植物と言われているのだ。

脇にあった歌碑案内碑には

「神武天皇自ら「おもと」を観賞されおもとの雄大な葉緑素の強い葉姿のおもとが大地に

へばりついた根本に赤い見栄え横には数限りない繁殖したおもとの姿を見て我が瑞穂の国を

おもとに託された歌と思われます。其の後江戸時代以降も現在に至るまで新築、移転、誕生祝い

などにおもとのもつ生命力にあやかって飾ったり贈られたりしています。」と刻まれていた。

「神武天皇 御腰掛之石」前の石鳥居。

「立磐神社」の二の鳥居もその先、左に見えた。

「神武天皇 御腰掛之石」

神武天皇がお船出の際に腰掛けたとされる岩。

「奉建猿田彦尊祈願圓満所」碑。

前方に「立磐神社」の二の鳥居が正面に。

「立磐神社」の「拝殿」。

扁額「立磐神社」。

懸魚、破風の彫刻も美しかった。

小さな「松吉稲荷神社」が左手に。

これぞ「立磐神社」の光景であったが。

様々な石塔が巨岩、立磐の近くに。

蔓植物を纏った「御神木」のクス(樟)。

そして「立磐神社」を後にして、「美々津重要伝統的建造物群保存地区」の旧上町の

入口まで歩く。

下記の写真の「高札場跡」が以前はあったようだが撤去されたようだ・・・。

港から南に延びる三本の主道路や、それに直交するツキヌケ(防火地)は江戸時代に設けられた

ものと伝えられており、旧い敷地割や石畳などとともに美々津の歴史的景観を構成する重要な

要素になっている と。

【https://4travel.jp/travelogue/10885054】

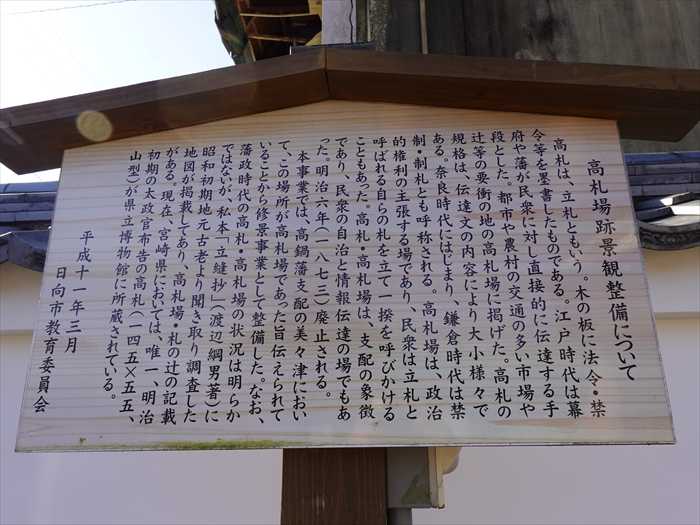

前方、白壁の前にあったのが「高札場跡景観整備について」の立札。

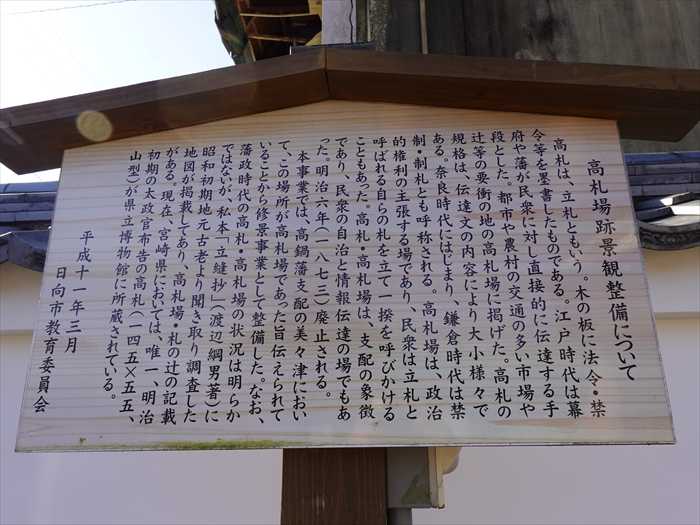

「高札場跡景観整備について

高札は、立札ともいう。木の板に法令・禁令等を墨書したものである。

江戸時代は幕府や藩が民衆に対し直接的に伝達する手段とした。都市や農村の交通の多い市場や

「美々津重要伝統的建造物群保存地区案内図」。

高札場札前のモニュメント。

「立磐神社」方向を振り返る。

「お休み処 旧近藤家」。2階の窓は「虫籠窓」風、その横は「なまこ壁」風。

旧上町の家並みが続いていた。

東側の路地と家並。

そして「南部ぷらっとバス 立縫の里(たちあい、たちぬいのさと)」停留所。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「日向市歴史民俗資料館」。

江戸期から大正期まで交易港として栄えた、ここ「美々津」を代表する建物として復元された

もので、当時の様子をうかがい知ることが出来る場所。

ニ階右手に「虫籠窓」。

幕末に建てられた廻船問屋「河内屋」を復元したと。

「市指定文化財 廻船問屋河内屋敷

区分 有形文化財(建造物)

指定年月日 昭和五十六(一九八一)年一月二十日

面積 三一三. 六三平方メートル

管理所有者 日向市

沿革

美々津は江戸時代から高鍋藩の商業港として栄えた町です。当時の美々津には数多くの商家が

軒を並べていました。なかでも河内屋は、有力な廻船問屋のひとつに数えられていました。

河内屋は安政ニ(一八五五)年に建てられたもので、広い間口と奥行きを持ち構造上は

平入造りに属し、一階南側に通り庭を築き、正面には出格子や格子戸を設け、二階の正面には

虫籠窓を設けるなど典型的な商家造りの意匠を残しています。

また、江戸時代末期から明治時代にかけての商取引関係の古文書も残されています。

昭和五十五(一九八〇)年に土地・建物が所有者(黒木久仁子氏)から日向市に寄贈されました。

昭和五十七(一九八ニ)年に日向市が国・県の補助を受けて修理復元を行い、

「石敷道路について」

現在の石敷路面は平成四年度地域個性形成事業により景観に併せて修景したものであり、

復元したものではありません。

復元したものではありません。

本来の石敷は、自宅玄関前の一部に自然石を敷き詰めて施されていました。

実際に敷れていた石は露路の突き抜け部分に移転復元しております。」

館内に入ると。

右側には秤、樽や酒瓶が並んでいた。

一階の和室。

「立磐神社改修費用御奉納のお願い

【令和元年、立磐神社の改修工事がはじまります。】

今般、氏子会を始め行政等のご支援をも頂き、立磐神社改修工事を3か年計画で行う予定てす。

つきましては、今年度の屋根銅板葺き工事にあたり、新しく使用する銅板をを次の要領で

御奉納頂ければ有難く存じます。

以下略・・・・銅板一枚 3000円・・・」

つきましては、今年度の屋根銅板葺き工事にあたり、新しく使用する銅板をを次の要領で

御奉納頂ければ有難く存じます。

以下略・・・・銅板一枚 3000円・・・」

「日向市消防団第七分団第二十ニ部」と書かれていた。

壁の下部には「なまこ壁」が。

観光案内板もあった。

丸石の敷かれた路地。

中二階のある白壁の建物。

そして海に突き当たり左折すると、右手に大きな石塔が建つ広場があった。

ここにも

「日向市美々津重要伝統的建造物保存地区

所在地 日向市美々津町字上町・中町・下町・上別府の一部

選定年月日 昭和六十一年十ニ月ハ日

面積 七・ニヘクタール

概要

美々津は、古い歴史を持っ港町で、中世には集落が営まれていたと考えられてあり、江戸時代に

入ると高鍋藩の商業港として重要視され、藩主秋月氏もこの港を参勤交代に利用していた。

入ると高鍋藩の商業港として重要視され、藩主秋月氏もこの港を参勤交代に利用していた。

保存地区に選定された上町・中町・下町は耳川河口に築かれた港の隣接地に当り、江戸時代から

明治時代の平入・妻入建物が数多く残されている。

明治時代の平入・妻入建物が数多く残されている。

また港から南に延びる三本の主道路や、それらに直交するツキヌケ(防火地)は江戸時代に

設けられたものと伝えられてあり、旧い敷地割や石畳などとともに美々津の歴史的景観を

構成する重要な要素になっている。」

設けられたものと伝えられてあり、旧い敷地割や石畳などとともに美々津の歴史的景観を

構成する重要な要素になっている。」

「美々津渡し場・高瀬舟終着場之跡」碑。

そして巨大な「日本海軍発祥之地」碑。

「神武天皇御親率の東征水軍御進発の聖地

「日本海軍発祥之地」碑

建立・昭和17年(紀元ニ千六百ニ年) 9月10日 復元・昭和44年(紀元ニ千六百ニ十九年) 9月12日

建立・復元の経緯と碑文の由来

日本海軍は、天皇が統師された海軍でありました。このことから国が、神武天皇御親率の水軍が

はじめて構成され、進発した美々津の地を「日本海軍発祥之地」と定め、紀元ニ干六百年記念

事業の一環として建立されました。

はじめて構成され、進発した美々津の地を「日本海軍発祥之地」と定め、紀元ニ干六百年記念

事業の一環として建立されました。

碑文の文字は、時の内閣総理大臣海軍大将米内光政閣下の揮毫により、碑面に刻記された

ものです。

ものです。

この碑は、大東亜戦争の終戦直後進駐米軍によって碑文が破壊されましたが、昭和44年に至り

地元有志の強い要望により、防衛庁(海上自衛隊)などの協力を得て、現在の通り復元された

ものです。」

地元有志の強い要望により、防衛庁(海上自衛隊)などの協力を得て、現在の通り復元された

ものです。」

巨大な「海軍両爪錨」。

「海軍両爪錨展示碑文

当地は、神武天皇が大水軍を編成され、御親率されて御東行の御船出をされた日本海軍発祥の地と

伝えられている。

昭和十五年(一九四〇)には、皇紀ニ六〇〇年記念を祝い、日本海軍協会、大日本海洋少年団、

大阪毎日新聞社主催により、軍船「おきよ丸」を造船し、この美々津港から大阪中ノ島まで

神武天皇東行の聖蹟を巡航し橿原神宮に神楯を奉献した。

大阪毎日新聞社主催により、軍船「おきよ丸」を造船し、この美々津港から大阪中ノ島まで

神武天皇東行の聖蹟を巡航し橿原神宮に神楯を奉献した。

この日を記念して企画された「日本海軍発祥の碑」の建立と「両爪錨」の製造が昭和十七年、

(一九四ニ)に実現したのである。

(一九四ニ)に実現したのである。

爾来、この錨は、太平洋戦争から戦後の混乱期を経て昭和ニ十七年(一九五ニ)に創設された

海上自衛隊に移管されていたものである。

そして、その錨が半世紀余を経た今、海上自衛隊のご厚意により、生誕地である日本海軍発祥の地

に帰還したことは、日本海軍史の象徴といえるこの錨と神武天皇御船出の地の奇しき因縁を感じる

のである。

に帰還したことは、日本海軍史の象徴といえるこの錨と神武天皇御船出の地の奇しき因縁を感じる

のである。

私たちはここに、わが国の平和と安全を希求し、国民の財産と生命を守るため日夜、刻苦精励

されている海上自衛隊の一層のご発展を祈りながら、この錨を恒久の平和のシンボルとして

世界中に発信して行くことを誓うものである。」

されている海上自衛隊の一層のご発展を祈りながら、この錨を恒久の平和のシンボルとして

世界中に発信して行くことを誓うものである。」

「日本海軍発祥之地」碑を斜めから見る。

横から。

「内閣総理大臣 海軍大将 米内光政書」と。

国道10号、「耳川」に架かる「美々津大橋」を見る。その奥に「日豊本線」の「耳川橋梁」。

そして「立磐(たていわ)神社」に向かう。

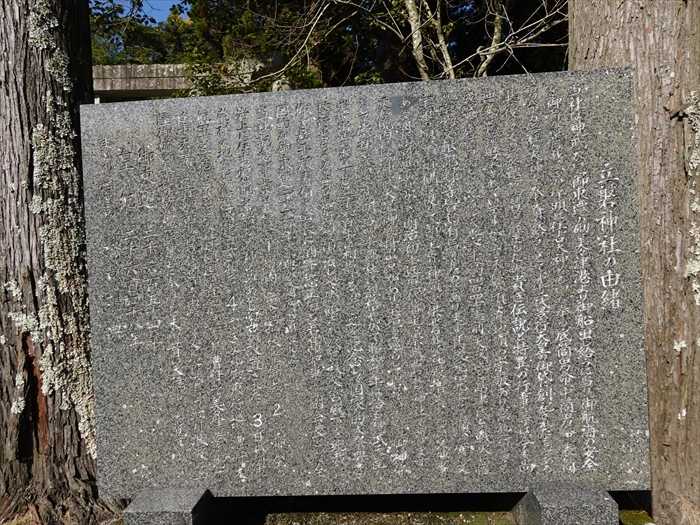

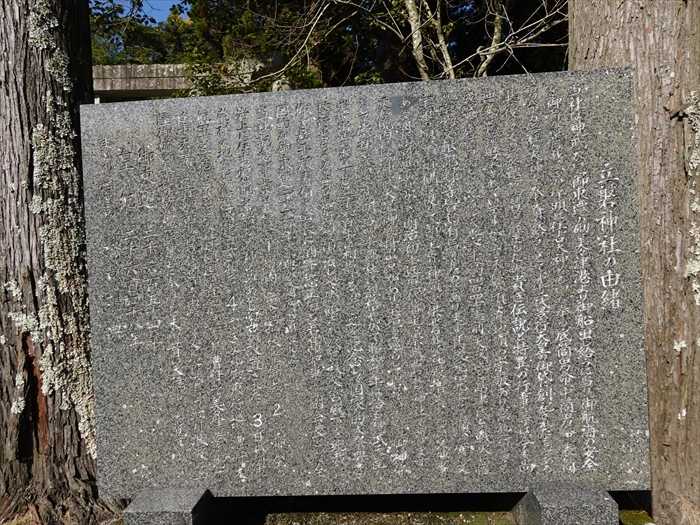

「立磐神社の由緒

当社は神武天皇御東遷の際、美々津港より御船出し給うに当り、御航海の安全を御祈念せられて、

この埠頭に住吉大神とも申し奉る、底筒男命、中筒男命、表筒男命の三柱の大神を奉斎し給うた

とて、第十二代景行天皇の御代に創祀されたものである。

この埠頭に住吉大神とも申し奉る、底筒男命、中筒男命、表筒男命の三柱の大神を奉斎し給うた

とて、第十二代景行天皇の御代に創祀されたものである。

其後多くの変遷隆替を経ましたが、貴き伝説と特異の行事等は、今も尚連綿として継承されて

います。かくて永禄の頃より地頭の崇敬あり、祭礼行事も殷盛となっていました。然るに天正六年

(約四百四十年前)大友氏と島津氏との戦火にかかり、宝物文献記録等皆烏有に帰したので

あります。

其後元和九年に再興し、寛文宝永の頃完く旧観に復して、領主より神領を供されて社殿増築を

なし、又神事ある毎に寄進あり。かくて明治初年まで歴代藩主の崇敬せられた神社であります。

(約四百四十年前)大友氏と島津氏との戦火にかかり、宝物文献記録等皆烏有に帰したので

あります。

其後元和九年に再興し、寛文宝永の頃完く旧観に復して、領主より神領を供されて社殿増築を

なし、又神事ある毎に寄進あり。かくて明治初年まで歴代藩主の崇敬せられた神社であります。

更に境内には「神武天皇御腰掛岩」があり、玉垣を巡らして岩そのものを御神体として崇拝して

います。明治4年郷社に列格、やがて、昭和九年は恰も神武天皇が御船出せられて丁度二千六百年

に相当するので、之を記念して国家的大祭典を挙行せらるるよう県当局へ申出し処承諾され、終に

秩父宮殿下を総裁に仰ぎ、松平頼寿伯を会長に酒井忠正伯と君島知事を副会長として全国的な

御東遷二千六百年祭典が斎行されました。

います。明治4年郷社に列格、やがて、昭和九年は恰も神武天皇が御船出せられて丁度二千六百年

に相当するので、之を記念して国家的大祭典を挙行せらるるよう県当局へ申出し処承諾され、終に

秩父宮殿下を総裁に仰ぎ、松平頼寿伯を会長に酒井忠正伯と君島知事を副会長として全国的な

御東遷二千六百年祭典が斎行されました。

当社記念事業としては

(1)境内を更に拡張整備した。

(2)竜神バエの岩上に住吉灯籠を摸したる神のみあかし灯台が設置された。

(3)日本海軍発祥の地の記念碑が建立された。

(4)おきよ丸御東行巡路漕舟大航軍を挙行された。これは日向国の青年百五十名が漕舟して

美々津港を船出し途中天皇がその昔寄港せられたという由緒あるところに寄港しつつ、

其月浪波に上陸御楯を奉持陸路橿原神宮に奉納した末曽有の大行事であった。

御東遷 二千六百五十四年

皇 紀 二千六百四十八年」

左手奥に「手水舎」。

一の鳥居に向かって進む。

「立縫の歌碑」

「ゆるぎなき 神岩つ根に踞しませる み影をしのぶ 立縫の里」

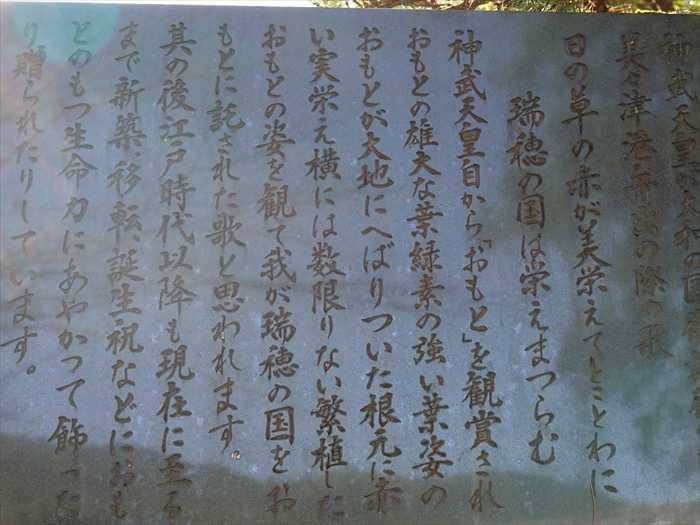

「神武天皇御舟出の歌伝説」碑。

「神武天皇御舟出の歌伝説

「日の草の 赤が見栄えてとことわに 瑞穂の国は 栄まつらむ

日本おもと愛好者 建之」

歌碑の台座には、おもとの彫刻が。

万年青(オモト)は、この漢字からも伝わる通り、いつも青々と色褪せず、葉の様子も張りのある

美しいグリーンをしている事から長寿や健康を司る縁起の良い植物と言われているのだ。

脇にあった歌碑案内碑には

「神武天皇自ら「おもと」を観賞されおもとの雄大な葉緑素の強い葉姿のおもとが大地に

へばりついた根本に赤い見栄え横には数限りない繁殖したおもとの姿を見て我が瑞穂の国を

おもとに託された歌と思われます。其の後江戸時代以降も現在に至るまで新築、移転、誕生祝い

などにおもとのもつ生命力にあやかって飾ったり贈られたりしています。」と刻まれていた。

「神武天皇 御腰掛之石」前の石鳥居。

「立磐神社」の二の鳥居もその先、左に見えた。

「神武天皇 御腰掛之石」

神武天皇がお船出の際に腰掛けたとされる岩。

「奉建猿田彦尊祈願圓満所」碑。

前方に「立磐神社」の二の鳥居が正面に。

「立磐神社」の「拝殿」。

御祭神

底筒男命(そこつつおのみこと)

中筒男命(なかつつおのみこと)

表筒男命(うわつつおのみこと)

神武天皇(じんむてんのう)

例祭等

夏祭 6月30日 例祭 11月14日前の日曜日

扁額「立磐神社」。

懸魚、破風の彫刻も美しかった。

小さな「松吉稲荷神社」が左手に。

これぞ「立磐神社」の光景であったが。

様々な石塔が巨岩、立磐の近くに。

蔓植物を纏った「御神木」のクス(樟)。

そして「立磐神社」を後にして、「美々津重要伝統的建造物群保存地区」の旧上町の

入口まで歩く。

下記の写真の「高札場跡」が以前はあったようだが撤去されたようだ・・・。

港から南に延びる三本の主道路や、それに直交するツキヌケ(防火地)は江戸時代に設けられた

ものと伝えられており、旧い敷地割や石畳などとともに美々津の歴史的景観を構成する重要な

要素になっている と。

【https://4travel.jp/travelogue/10885054】

前方、白壁の前にあったのが「高札場跡景観整備について」の立札。

「高札場跡景観整備について

高札は、立札ともいう。木の板に法令・禁令等を墨書したものである。

江戸時代は幕府や藩が民衆に対し直接的に伝達する手段とした。都市や農村の交通の多い市場や

辻等の要衝の地の高札場に掲げた。高札の規格は、伝達文の内容により大小様々である。

奈良時代にはじまり、鎌倉時代は禁制・制札とも呼称される。高札場は、政治的的権利の

主張する場であり、民衆は立札と呼ばれる自らの札を立て一揆を呼びかけることもあった。

奈良時代にはじまり、鎌倉時代は禁制・制札とも呼称される。高札場は、政治的的権利の

主張する場であり、民衆は立札と呼ばれる自らの札を立て一揆を呼びかけることもあった。

高札・高札場は、支配の象徴であり、民衆の自治と情報伝達の場でもあった。

明治六年(一八七ニ)廃止される。

明治六年(一八七ニ)廃止される。

本事業では、高鍋藩支配の美々津において、この場所が高札場であった旨伝えられている

ことから修景事業として整備した。なお、藩政時代の高札・高札場の状況は明らかではないが、

私本「立縫抄」(渡辺綱男著)に昭和初期地元古老より聞き取り調査した地図が掲載してあり、

高札場・札の辻の記載がある。現在、宮崎県においては、唯一、明治初期の太政官布告の高札

(一四五✕五五、山型)が県立博物館に所蔵されている。」

ことから修景事業として整備した。なお、藩政時代の高札・高札場の状況は明らかではないが、

私本「立縫抄」(渡辺綱男著)に昭和初期地元古老より聞き取り調査した地図が掲載してあり、

高札場・札の辻の記載がある。現在、宮崎県においては、唯一、明治初期の太政官布告の高札

(一四五✕五五、山型)が県立博物館に所蔵されている。」

「美々津重要伝統的建造物群保存地区案内図」。

高札場札前のモニュメント。

「立磐神社」方向を振り返る。

「お休み処 旧近藤家」。2階の窓は「虫籠窓」風、その横は「なまこ壁」風。

旧上町の家並みが続いていた。

東側の路地と家並。

そして「南部ぷらっとバス 立縫の里(たちあい、たちぬいのさと)」停留所。

神武天皇の衣服が破れたが、立ったまま縫ったので、立ち縫いの里と呼ばれるようになった、

と伝わると。

と伝わると。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.