PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「延岡城跡」を後にして「国道218号」を五ヶ瀬川に沿って東に進む。

「延岡バイパス」に入り佐伯方面に向かって進む。

「国道10号」をJR日豊線に沿って北に進む。

国道10号に沿って流れる「鎧川」に沿って進む。

「番匠川」に架かる国道10号・「番匠大橋」を渡る。

佩楯山(はいだてさん、標高754m)南麓の三国峠(標高664m)に発し東流。

旧本匠村では小半(おながら)鍾乳洞を経て佐伯市市街地の南から佐伯湾に注ぐ「番匠川」。

「国道217号」に入り東に進むと前方に「東九州自動車道」の高架が現れた。

そして閉館している「佐伯文化会館」横の駐車場に到着し車を駐め、「佐伯城跡」の

大分県佐伯市大手町1丁目1−1。

駐車場横にあった「村上勇先生」像。

大正7年早稲田工手学校卒。土木建設業にはいり、飛島組重役を経て地元に大和土建を設立。

昭和21年衆議院議員(当選14回、自民党)。大野伴睦の派閥に属し、第3次鳩山内閣の郵政相、

第2次岸内閣の建設相、三木内閣の郵政相をつとめた。

日本遺族会会長として靖国法案づくりを推進した人物 と。

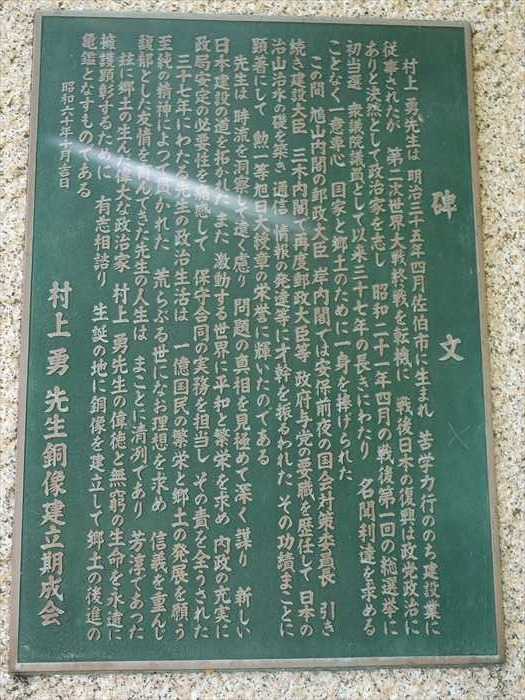

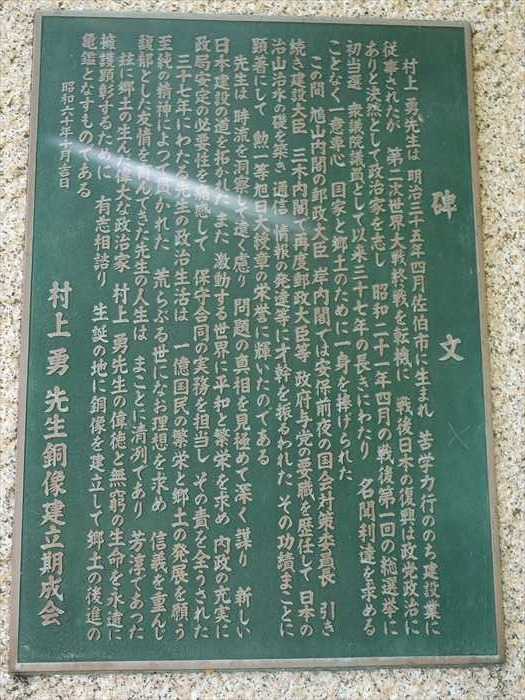

「碑文

村上勇先生は、明治三十五年四月佐伯市に生まれ 苦学力行ののち建設業に従事されたが

第ニ次世界大戦終戦を転記に 戦後日本の復興は政党政治にありと決然として政治家を志し

昭和ニ十一年四月の戦後第一回の総選挙に初当選 衆議院議員として以来三十七年の長きにわたり

名聞利達を求めることなく一意専心 国家と郷土のために一身を捧げられた。

再度郵政大臣等 政府与党の要職を歴任して 日本の治山治水の礎を築き 通信 情報の発達等に才幹を

振るわれた その功績まことに顕著にして 勲一等旭日大綬章の栄誉に輝いたのである

先生は 時流を洞察して遠く慮り 問題の真相を見極めて深く謀り 新しい日本建設の道を拓かれた

また 激動する世界に平和と繁栄を求め 内政の充実に政局安定の必要性を痛感して 保守合同の

実務を担当し その責を全うされた

貫かれた 荒らぶる世になお理想を求め 信義を重んじ馥郁(ふくいん)とした友情を育んてきた

先生の人生はまことに清冽であり 芳淳であった

茲に郷土の生んだ偉大な政治家 村上 勇先生の偉徳と無窮の生命を永遠に擁護顕彰するために

有志相諮り 生誕の地に銅像を建立して郷土の後進の亀鑑となすものである」

「矢野龍渓顕彰碑」。

「 萬里之洋 千仭之岳

天地秀霊 其俗淳厚 」

「龍渓矢野文雄について(1850年~1931年)

嘉永3年山手区に生まれる。佐伯藩校四教堂に学び、常に成績抜群であった。上京して

慶応義塾に入学、福澤諭吉の薫陶を受け、大隈重信の知遇を得て国会開設に力を注いだ。

郵便報知新聞を主宰し、藤田茂吉(佐伯市出身)箕浦勝人、犬養毅、尾崎行雄など三田派の

気鋭を集め政府系新聞 東京日日に対し自由民権の論陣を張った病中口述した政治小説

「経国美談」は当時の政治的自由を求める全国の青年に愛読され多大の影響を与えた他に

浮城物語、新社会等の著書がある。

後年大阪毎日新聞副社長となり社の発展に尽力した。鶴谷中学への国木田独歩招聘は龍渓の

依頼を受けた徳富蘇峰の人選によるものである。

碑文の詩は佐伯中学開校に帰郷の際、佐伯湾を望み尺間彦岳を仰いで佐伯の風土を歌った

ものである。」

「種田山頭火句碑

母ようどんそなへてわたくしもいただきます 」

句意は次のようであると。

「お母さんが亡くなって、もう四十七回忌となりました。わたしも五十七歳になりましたよ。

流転の旅にいつもついてきてくれてありがとうございます。今日はお供えするお米がないので

白いご飯が炊けないので、うどんを茹でました。わたしも一緒にいただきます。」と。

「種田山頭火句碑

工藤好美歌碑

放浪の俳人山頭火は親友工藤好美の故郷佐伯を生涯でニ度訪れている。それはいずれも好美の

妹千代の菩提を弔う旅であった。

山頭火の佐伯訪問についてはこれまで謎とされてきたが、平成ニ十一年古川敬氏が著した

「山頭火の恋」によっての全貌が明らかとなった

山頭火の人生は東京で大正九年から好美、千代と過ごした時期が最も穏やかであったと

言われている。

その小春日和の如き日々は千代の死で終止符を打たれるが、山頭火と工藤好美との友情は

千代の死を経てより深いものとなった。

それは、山頭火の母への思い、好美の妹千代への思いを投影した絆ともいえる。

ここに、山頭火の句と工藤好美の歌を石に刻みその心情を後世に伝える。

母ようどんそなへてわたくしもいただきます 種田山頭火

いま一度 この世に生きよと 同じ名を おのが娘に つけにけるかも 工藤好美 」

「工藤好美」と妹「工藤千代」そして「種田山頭火」の写真。

見事な銀杏の黄葉。

「公衆お手洗い」。

「公衆お手洗い 御下櫓」と。

「城下町佐伯の昔と今」案内板。

「城山登山道案内図」。

「佐伯城は、慶長6年(1601)日田から佐伯へ入部した佐伯藩初代藩主・毛利高政が新たな

居城の建設を考え、番匠川沿いの水上交通に便利で、守り易く攻め難い地形を良しとした

周囲約3km、高さ約140mの八幡山に4年の歳月をかけて築いた山城。山頂城郭は本丸を中心に、

西南にニ丸・西出丸、東北に北出丸と、鶴が翼を広げた姿を連想させ「鶴屋城」とも呼ばれた。

今も残る石垣は、当時の威容を偲ぶことが出来る。」

「本丸」までの登山ルートは4ルートあると。

●独歩碑の道

緩やかで登りやすい、散策に適したコース。

山頂付近には、捨曲輪(すてぐるわ)の一つが見られる

●翠明の道

かなリの急勾配で階段の段差もあるため、足元に十分気を付け休憩しながら散策を。

尾根の上には、藩主の涼み場と伝わる翠明台の跡がある。

●登城の道

藩政時代よリ続く、当時に実際使用されたままの勾配のあるコース。

中腹からは昔ながらの景観を見られる。

●若宮の道

若宮八幡宮へと続く雄池・雌池のある裏手のコース。

雄池への道は非常に細いため、注意して通行を。

山頂までの所要時間は各コースおおむね20 ~ 30分程度落ち葉等で滑りやすい箇所もあるため、

運動靴・動きやすい服装での登山を推奨します。

毛利神社の石鳥居を潜って坂道を進む。

山頂にあった毛利神社の社殿は、太平洋戦争中の昭和20年4月26日の空襲で破壊されたが、

この鳥居のみが現存する と。

まだこの場所は紅葉が始まったばかりであった。

今年の紅葉のプロローグを楽しみながら進む。

緑と赤のコラボは陽光に輝いていた。

「史跡 豊後佐伯城址

「延岡バイパス」に入り佐伯方面に向かって進む。

「国道10号」をJR日豊線に沿って北に進む。

国道10号に沿って流れる「鎧川」に沿って進む。

「番匠川」に架かる国道10号・「番匠大橋」を渡る。

佩楯山(はいだてさん、標高754m)南麓の三国峠(標高664m)に発し東流。

旧本匠村では小半(おながら)鍾乳洞を経て佐伯市市街地の南から佐伯湾に注ぐ「番匠川」。

「国道217号」に入り東に進むと前方に「東九州自動車道」の高架が現れた。

そして閉館している「佐伯文化会館」横の駐車場に到着し車を駐め、「佐伯城跡」の

大分県佐伯市大手町1丁目1−1。

駐車場横にあった「村上勇先生」像。

大正7年早稲田工手学校卒。土木建設業にはいり、飛島組重役を経て地元に大和土建を設立。

昭和21年衆議院議員(当選14回、自民党)。大野伴睦の派閥に属し、第3次鳩山内閣の郵政相、

第2次岸内閣の建設相、三木内閣の郵政相をつとめた。

日本遺族会会長として靖国法案づくりを推進した人物 と。

「碑文

村上勇先生は、明治三十五年四月佐伯市に生まれ 苦学力行ののち建設業に従事されたが

第ニ次世界大戦終戦を転記に 戦後日本の復興は政党政治にありと決然として政治家を志し

昭和ニ十一年四月の戦後第一回の総選挙に初当選 衆議院議員として以来三十七年の長きにわたり

名聞利達を求めることなく一意専心 国家と郷土のために一身を捧げられた。

再度郵政大臣等 政府与党の要職を歴任して 日本の治山治水の礎を築き 通信 情報の発達等に才幹を

振るわれた その功績まことに顕著にして 勲一等旭日大綬章の栄誉に輝いたのである

先生は 時流を洞察して遠く慮り 問題の真相を見極めて深く謀り 新しい日本建設の道を拓かれた

また 激動する世界に平和と繁栄を求め 内政の充実に政局安定の必要性を痛感して 保守合同の

実務を担当し その責を全うされた

貫かれた 荒らぶる世になお理想を求め 信義を重んじ馥郁(ふくいん)とした友情を育んてきた

先生の人生はまことに清冽であり 芳淳であった

茲に郷土の生んだ偉大な政治家 村上 勇先生の偉徳と無窮の生命を永遠に擁護顕彰するために

有志相諮り 生誕の地に銅像を建立して郷土の後進の亀鑑となすものである」

「矢野龍渓顕彰碑」。

「 萬里之洋 千仭之岳

天地秀霊 其俗淳厚 」

この碑文の詩は、明治四十五年龍渓が佐伯中学校(佐伯鶴城高校)開校記念のために帰郷した際、

城山より佐伯湾を望み、尺間山・彦岳を仰いで、ふるさとの風土のすばらしさをたたえた漢詩で

ある と。

城山より佐伯湾を望み、尺間山・彦岳を仰いで、ふるさとの風土のすばらしさをたたえた漢詩で

ある と。

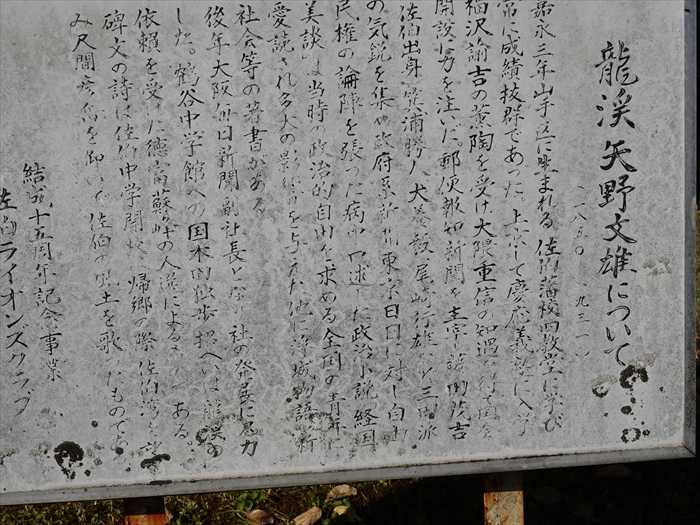

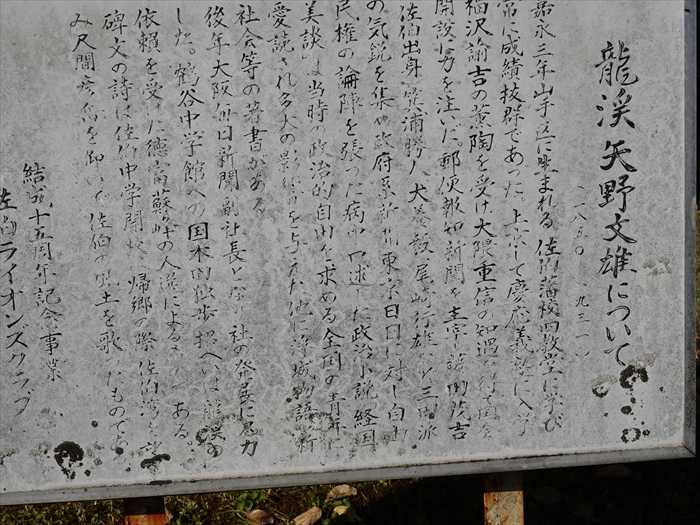

「龍渓矢野文雄について(1850年~1931年)

嘉永3年山手区に生まれる。佐伯藩校四教堂に学び、常に成績抜群であった。上京して

慶応義塾に入学、福澤諭吉の薫陶を受け、大隈重信の知遇を得て国会開設に力を注いだ。

郵便報知新聞を主宰し、藤田茂吉(佐伯市出身)箕浦勝人、犬養毅、尾崎行雄など三田派の

気鋭を集め政府系新聞 東京日日に対し自由民権の論陣を張った病中口述した政治小説

「経国美談」は当時の政治的自由を求める全国の青年に愛読され多大の影響を与えた他に

浮城物語、新社会等の著書がある。

後年大阪毎日新聞副社長となり社の発展に尽力した。鶴谷中学への国木田独歩招聘は龍渓の

依頼を受けた徳富蘇峰の人選によるものである。

碑文の詩は佐伯中学開校に帰郷の際、佐伯湾を望み尺間彦岳を仰いで佐伯の風土を歌った

ものである。」

「種田山頭火句碑

母ようどんそなへてわたくしもいただきます 」

句意は次のようであると。

「お母さんが亡くなって、もう四十七回忌となりました。わたしも五十七歳になりましたよ。

流転の旅にいつもついてきてくれてありがとうございます。今日はお供えするお米がないので

白いご飯が炊けないので、うどんを茹でました。わたしも一緒にいただきます。」と。

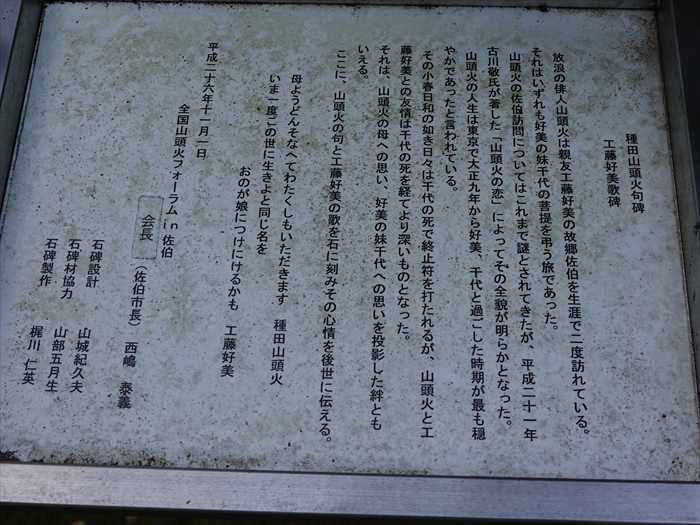

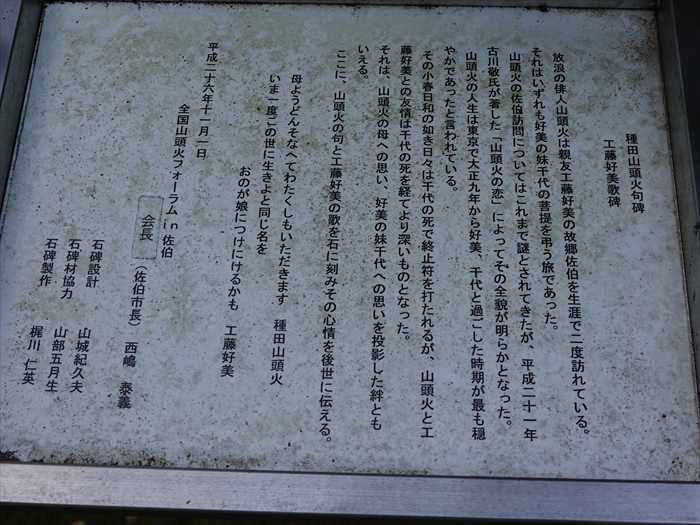

「種田山頭火句碑

工藤好美歌碑

放浪の俳人山頭火は親友工藤好美の故郷佐伯を生涯でニ度訪れている。それはいずれも好美の

妹千代の菩提を弔う旅であった。

山頭火の佐伯訪問についてはこれまで謎とされてきたが、平成ニ十一年古川敬氏が著した

「山頭火の恋」によっての全貌が明らかとなった

山頭火の人生は東京で大正九年から好美、千代と過ごした時期が最も穏やかであったと

言われている。

その小春日和の如き日々は千代の死で終止符を打たれるが、山頭火と工藤好美との友情は

千代の死を経てより深いものとなった。

それは、山頭火の母への思い、好美の妹千代への思いを投影した絆ともいえる。

ここに、山頭火の句と工藤好美の歌を石に刻みその心情を後世に伝える。

母ようどんそなへてわたくしもいただきます 種田山頭火

いま一度 この世に生きよと 同じ名を おのが娘に つけにけるかも 工藤好美 」

「工藤好美」と妹「工藤千代」そして「種田山頭火」の写真。

見事な銀杏の黄葉。

「公衆お手洗い」。

「公衆お手洗い 御下櫓」と。

「城下町佐伯の昔と今」案内板。

「城山登山道案内図」。

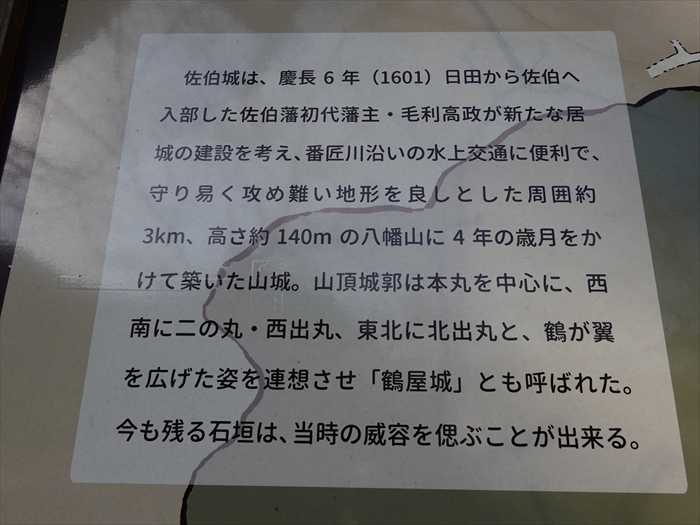

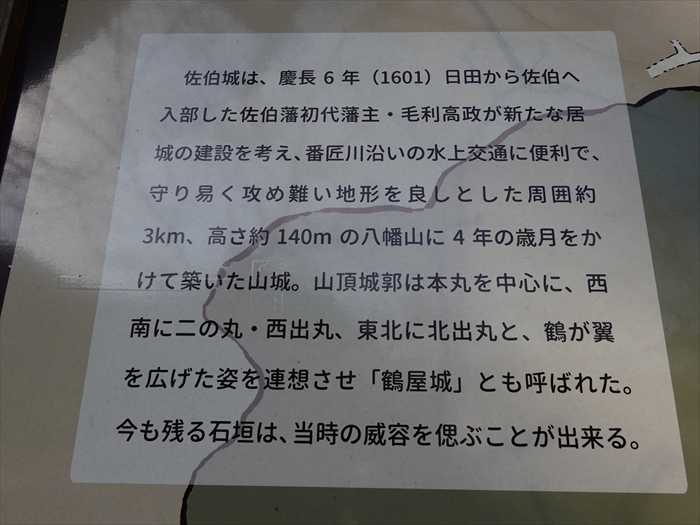

「佐伯城は、慶長6年(1601)日田から佐伯へ入部した佐伯藩初代藩主・毛利高政が新たな

居城の建設を考え、番匠川沿いの水上交通に便利で、守り易く攻め難い地形を良しとした

周囲約3km、高さ約140mの八幡山に4年の歳月をかけて築いた山城。山頂城郭は本丸を中心に、

西南にニ丸・西出丸、東北に北出丸と、鶴が翼を広げた姿を連想させ「鶴屋城」とも呼ばれた。

今も残る石垣は、当時の威容を偲ぶことが出来る。」

「本丸」までの登山ルートは4ルートあると。

●独歩碑の道

緩やかで登りやすい、散策に適したコース。

山頂付近には、捨曲輪(すてぐるわ)の一つが見られる

●翠明の道

かなリの急勾配で階段の段差もあるため、足元に十分気を付け休憩しながら散策を。

尾根の上には、藩主の涼み場と伝わる翠明台の跡がある。

●登城の道

藩政時代よリ続く、当時に実際使用されたままの勾配のあるコース。

中腹からは昔ながらの景観を見られる。

●若宮の道

若宮八幡宮へと続く雄池・雌池のある裏手のコース。

雄池への道は非常に細いため、注意して通行を。

山頂までの所要時間は各コースおおむね20 ~ 30分程度落ち葉等で滑りやすい箇所もあるため、

運動靴・動きやすい服装での登山を推奨します。

毛利神社の石鳥居を潜って坂道を進む。

山頂にあった毛利神社の社殿は、太平洋戦争中の昭和20年4月26日の空襲で破壊されたが、

この鳥居のみが現存する と。

まだこの場所は紅葉が始まったばかりであった。

今年の紅葉のプロローグを楽しみながら進む。

緑と赤のコラボは陽光に輝いていた。

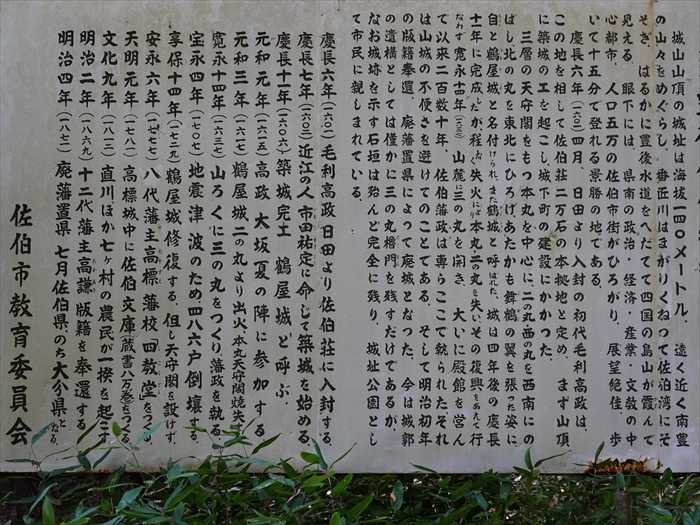

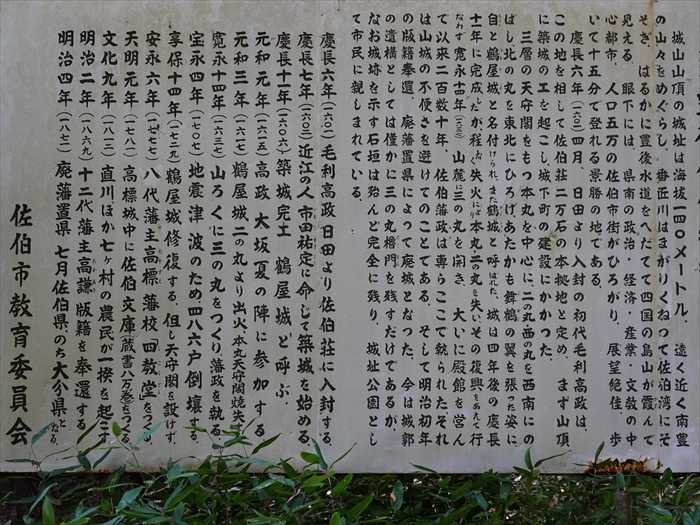

「史跡 豊後佐伯城址

城山山頂の城址は海抜一四〇メートル、遠く近く南豊の山々をめぐらし、番匠川は曲がり

くねって佐伯湾にそそぎ、はるかに豊後水道をへだてて四国の島山が霞んで見える。

眼下には、県南の政治・経済・産業・文教の中心都市、人口五万の佐伯市街がひろがり、

展望絶佳、歩いて十五分で登れる景勝の地である。

慶長六年(1601)四月、日田より入封の初代毛利高政は、この地を相して佐伯荘二万石の本拠地

と定め、まず山頂に築城の工を起こし、城下町の建設にかかった。三層の天守閣をもつ本丸を

中心に、二の丸・西の丸を西南にのばし、北の丸を東北にひろげ、あたかも舞鶴の翼を張った

姿に自ずと鶴屋城と名付けられ、また鶴城と呼ばれた。

城は四年後の慶長十一年に完成したが、程よく失火により本丸・二の丸を失い、その復興をあえて

おこなわず、寛永十四年(1637)山麓に三の丸を開き、大いに殿館を営んで以来二百数十年、

佐伯藩政は専らここで執られた。それは山城の不便さを避けてのことである。そして明治初年の

版籍奉還、廃藩置県によって廃城となった。今は城郭の遺構としては僅かに三の丸櫓門を残す

だけであるが、なお城跡を示す石垣は殆ど完全に残り、城址公園として市民に親しまれている

慶長六年 (一六〇一) 毛利高政日田より佐伯荘に入封する

慶長七年 (一六〇ニ) 近江の人市田祐定に命じて築城を始める

慶長十一年(一六〇六) 築城完工 鶴屋城と呼ぶ

元和元年 (一六一五) 高政 大阪夏の陣に参加する

元和三年 (一六一七) 鶴屋城二の丸より出火、本丸天守閣焼失

寛永十四年(一六三七) 山ろくに三の丸をつくり藩政を執る

宝永四年 (一七〇七) 地震津波のため四ハ六戸倒壊する

享保十四年(一七ニ七) 鶴屋城修復する。但し天守閣を設けず

安永六年 (一七七七) 八代藩主高標藩校「四教堂」をつくる

天明元年 (一七八一) 高標城中に佐伯文庫(蔵書八万巻)をつく

文化九年 (一八一ニ) 直川ほか七ヶ村の農民が一揆を起こす

明治ニ年 (一八六九) 十二代藩主高謙 版籍を奉還する

明治四年 (一八七一) 廃藩置県 七月佐伯県のち大分県となる」

「城山還原之碑」。

「「城山還原之碑」は三の丸上の段、城山登山口にあった。以前は三の丸広庭の一隅に

建っていたが、昭和四十五年十一月、佐伯文化会館着工のため現在地に移された。

石碑は御影石、台座は凝灰石で総高四メートル余り、壮大且つ重厚な構えである。

書家としての誉れ高かった故子爵毛利高範の雄渾な楷書が刻みこまれている。

「慶長六年、我祖養賢公就封、相収於佐伯之邑、築城於鶴谷山 山抜海約百八十尺、

広褒凡肆拾陸町、(四十六町)周囲壱里強、前臨市街、云々・・・・・・・」

城山は佐伯藩毛利氏の居城であったが、明治ニ年版籍奉選によって国有林となり、同三十五年

ニ月、特売の許可を得て再び毛利家の所有となった。そのことを永く伝えるため、同四十四年

九月、この記念碑を建立した」 とのこと。

正面に、「← 翠明の道 登り口」。

往路は正面の「登城の道」で登ることを決断。

書は臼井龍峯。

『 佐伯の春先づ城山に来り

夏先づ城山に来り

秋又た早く城山に来り

冬はうそ寒き風の音を

先づ城山の林にきく也

城山寂たる時佐伯寂たり

城山鳴る時佐伯鳴る

佐伯は城山のものなればなり 』

この後に下山して、駐車場に向かう際に見つけた佐伯市の汚水マンホール蓋。

佐伯城の三の丸櫓門 と明治26年に教師として、佐伯市に赴任した文豪国木田独歩の短編小説

「春の鳥」の一部の「佐伯の春先づ城山に来り 独歩」の文字が入っている。

右下の花は、旧市の花・サザンカ(現在はヤマザクラ)。

根っこが顕になった急な坂道、いわゆる「木の根坂」を登って行った。

正面に石垣が現れた。

崩れた石垣の上を進む。

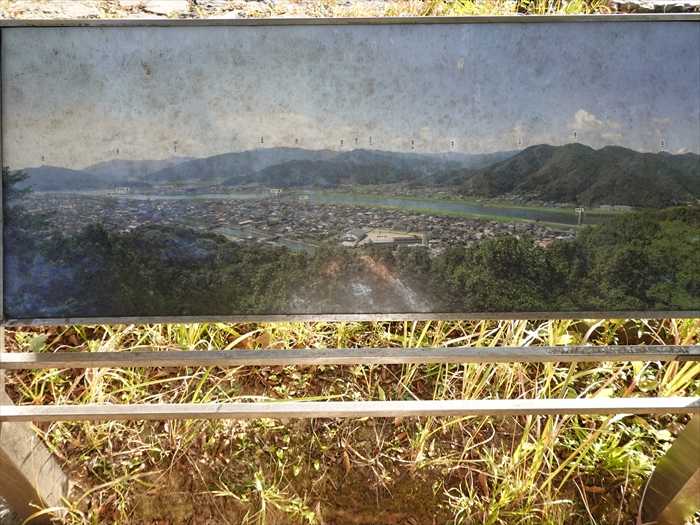

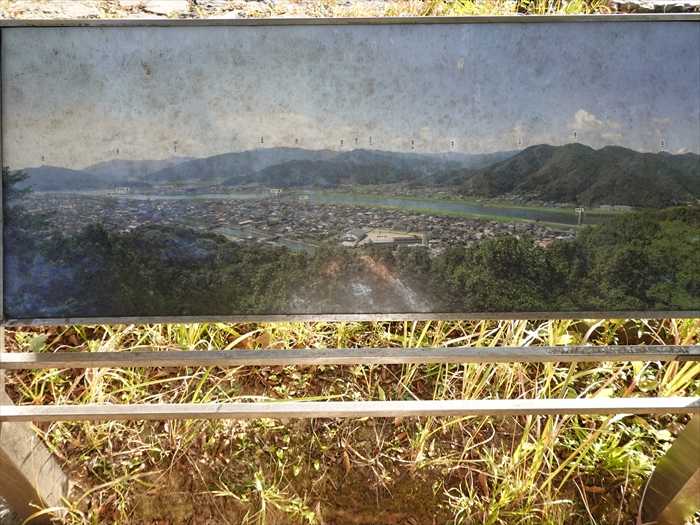

そして「西の丸跡」手前からの佐伯の絶景眺望。

ズームして佐伯の市街地を望む。

この辺りは紅葉も進んでいた。

「西の丸」への石段を上る。

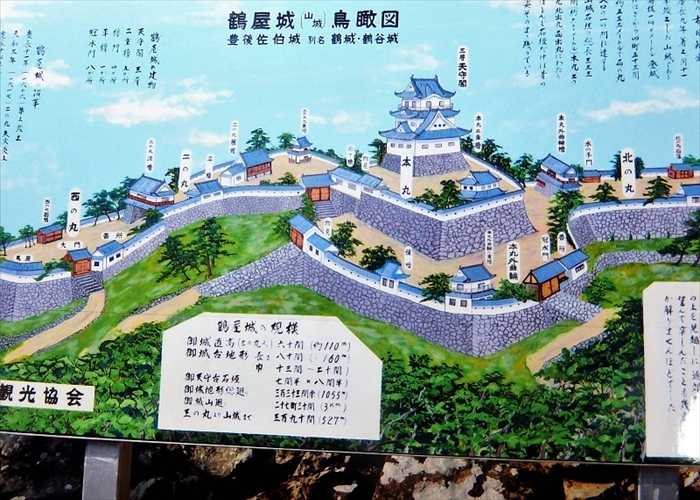

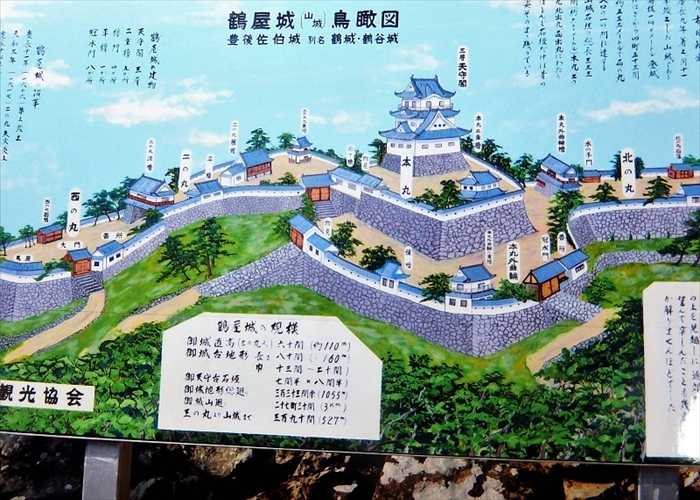

「豊後佐伯城(さいきじょう) 鳥瞰図」をネットから。「さえき」と読むのは誤りであると。

左から「西の丸」、「二の丸」、「本丸」そして「北の丸」。

別名を、鶴屋城、鶴城、鶴谷城と。

【https://ameblo.jp/highhillhide/entry-12414900185.html】より

「西の丸」に到着すると「西の丸跡」碑がった。

西の丸跡から「番匠川」を望む。手前の川は「中江川」。

くねって佐伯湾にそそぎ、はるかに豊後水道をへだてて四国の島山が霞んで見える。

眼下には、県南の政治・経済・産業・文教の中心都市、人口五万の佐伯市街がひろがり、

展望絶佳、歩いて十五分で登れる景勝の地である。

慶長六年(1601)四月、日田より入封の初代毛利高政は、この地を相して佐伯荘二万石の本拠地

と定め、まず山頂に築城の工を起こし、城下町の建設にかかった。三層の天守閣をもつ本丸を

中心に、二の丸・西の丸を西南にのばし、北の丸を東北にひろげ、あたかも舞鶴の翼を張った

姿に自ずと鶴屋城と名付けられ、また鶴城と呼ばれた。

城は四年後の慶長十一年に完成したが、程よく失火により本丸・二の丸を失い、その復興をあえて

おこなわず、寛永十四年(1637)山麓に三の丸を開き、大いに殿館を営んで以来二百数十年、

佐伯藩政は専らここで執られた。それは山城の不便さを避けてのことである。そして明治初年の

版籍奉還、廃藩置県によって廃城となった。今は城郭の遺構としては僅かに三の丸櫓門を残す

だけであるが、なお城跡を示す石垣は殆ど完全に残り、城址公園として市民に親しまれている

慶長六年 (一六〇一) 毛利高政日田より佐伯荘に入封する

慶長七年 (一六〇ニ) 近江の人市田祐定に命じて築城を始める

慶長十一年(一六〇六) 築城完工 鶴屋城と呼ぶ

元和元年 (一六一五) 高政 大阪夏の陣に参加する

元和三年 (一六一七) 鶴屋城二の丸より出火、本丸天守閣焼失

寛永十四年(一六三七) 山ろくに三の丸をつくり藩政を執る

宝永四年 (一七〇七) 地震津波のため四ハ六戸倒壊する

享保十四年(一七ニ七) 鶴屋城修復する。但し天守閣を設けず

安永六年 (一七七七) 八代藩主高標藩校「四教堂」をつくる

天明元年 (一七八一) 高標城中に佐伯文庫(蔵書八万巻)をつく

文化九年 (一八一ニ) 直川ほか七ヶ村の農民が一揆を起こす

明治ニ年 (一八六九) 十二代藩主高謙 版籍を奉還する

明治四年 (一八七一) 廃藩置県 七月佐伯県のち大分県となる」

「城山還原之碑」。

「「城山還原之碑」は三の丸上の段、城山登山口にあった。以前は三の丸広庭の一隅に

建っていたが、昭和四十五年十一月、佐伯文化会館着工のため現在地に移された。

石碑は御影石、台座は凝灰石で総高四メートル余り、壮大且つ重厚な構えである。

書家としての誉れ高かった故子爵毛利高範の雄渾な楷書が刻みこまれている。

「慶長六年、我祖養賢公就封、相収於佐伯之邑、築城於鶴谷山 山抜海約百八十尺、

広褒凡肆拾陸町、(四十六町)周囲壱里強、前臨市街、云々・・・・・・・」

城山は佐伯藩毛利氏の居城であったが、明治ニ年版籍奉選によって国有林となり、同三十五年

ニ月、特売の許可を得て再び毛利家の所有となった。そのことを永く伝えるため、同四十四年

九月、この記念碑を建立した」 とのこと。

正面に、「← 翠明の道 登り口」。

往路は正面の「登城の道」で登ることを決断。

「国木田独歩の文学碑」。

昭和五十年ニ月、佐伯ロータリークラブが創立十五周年を記念して建てたもの。

昭和五十年ニ月、佐伯ロータリークラブが創立十五周年を記念して建てたもの。

書は臼井龍峯。

『 佐伯の春先づ城山に来り

夏先づ城山に来り

秋又た早く城山に来り

冬はうそ寒き風の音を

先づ城山の林にきく也

城山寂たる時佐伯寂たり

城山鳴る時佐伯鳴る

佐伯は城山のものなればなり 』

この後に下山して、駐車場に向かう際に見つけた佐伯市の汚水マンホール蓋。

佐伯城の三の丸櫓門 と明治26年に教師として、佐伯市に赴任した文豪国木田独歩の短編小説

「春の鳥」の一部の「佐伯の春先づ城山に来り 独歩」の文字が入っている。

右下の花は、旧市の花・サザンカ(現在はヤマザクラ)。

根っこが顕になった急な坂道、いわゆる「木の根坂」を登って行った。

正面に石垣が現れた。

崩れた石垣の上を進む。

そして「西の丸跡」手前からの佐伯の絶景眺望。

ズームして佐伯の市街地を望む。

この辺りは紅葉も進んでいた。

「西の丸」への石段を上る。

「豊後佐伯城(さいきじょう) 鳥瞰図」をネットから。「さえき」と読むのは誤りであると。

左から「西の丸」、「二の丸」、「本丸」そして「北の丸」。

別名を、鶴屋城、鶴城、鶴谷城と。

【https://ameblo.jp/highhillhide/entry-12414900185.html】より

「西の丸」に到着すると「西の丸跡」碑がった。

西の丸跡から「番匠川」を望む。手前の川は「中江川」。

中央に「佐伯大橋」左手に「新佐伯大橋」と青の大きな「水管橋」が見えた。

同じアングルの案内板。

ズームして。

「城山(八幡山)144M」と。

かつては八幡山と呼ばれていたが、江戸時代初期に山頂に佐伯城が築かれたために城山と

呼ばれるようになった。築城に際しては、山頂を平坦に削って本丸、本丸外曲輪、二の丸、

西出丸、北出丸が設けられ、山麓には三の丸が設けられた。また、城の裏手にあたる

西側斜面には水源池として雄池(おんいけ)・雌池(めんいけ)が築かれた。

築城から間もない1617年(元和3年)に佐伯城の天守閣等が焼失。その後、山麓の三の丸を

増築して居館が移され、周囲に武家屋敷や町人町が形成された。

佐伯城の建築物で現存するのは三の丸櫓門のみで、山頂部には礎石や石畳が一部に

残るのみである。

「西出丸二重櫓跡」。

西出丸の南端部。二重櫓が置かれていた と。

「西の丸跡」から「二の丸跡」に向かう。

「二の丸 虎口」。

虎ロとは城部における出入りロのことで、ニの丸では敵の侵入を阻むために通路を屈曲させ、

幅を狭めてている。当時は渡櫓と門があり、現在も門の礎石をみることができた。

見事に石垣が残っていた。

そして「二の丸跡」へ到着。

「二の丸跡」からの展望。

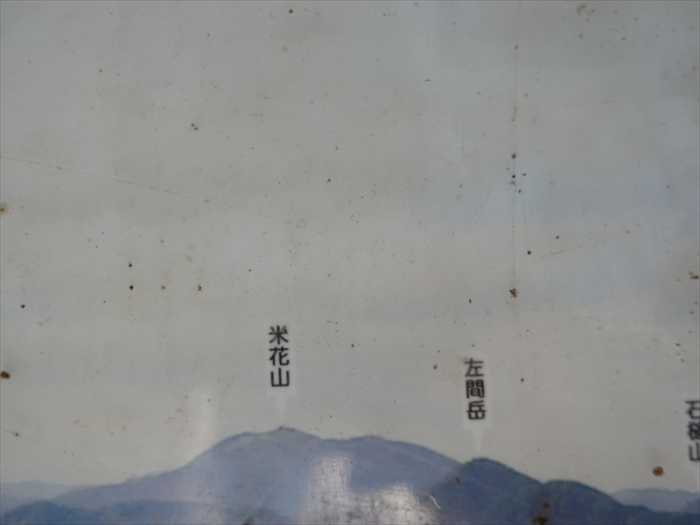

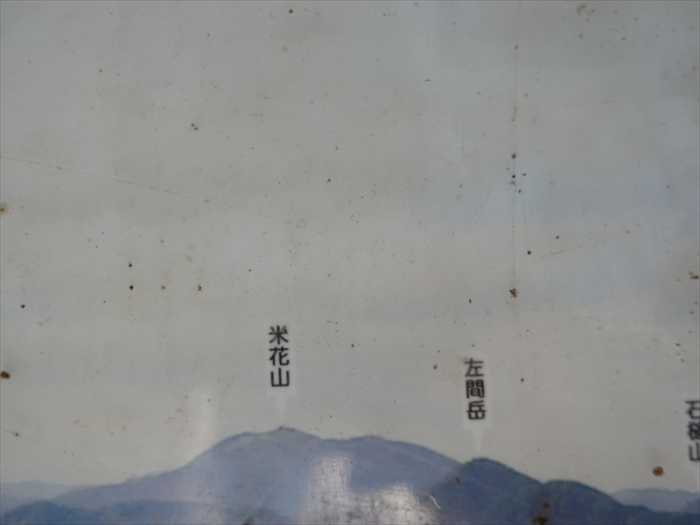

同じアングルの展望案内板。

展望案内板をズームして。

「番匠川」、「稲垣橋」と奥の一番高い山が「米花山(べいかざん)」、

手前右側が「左間岳(さまがたけ)」。

さらに。

「二の丸跡」碑。

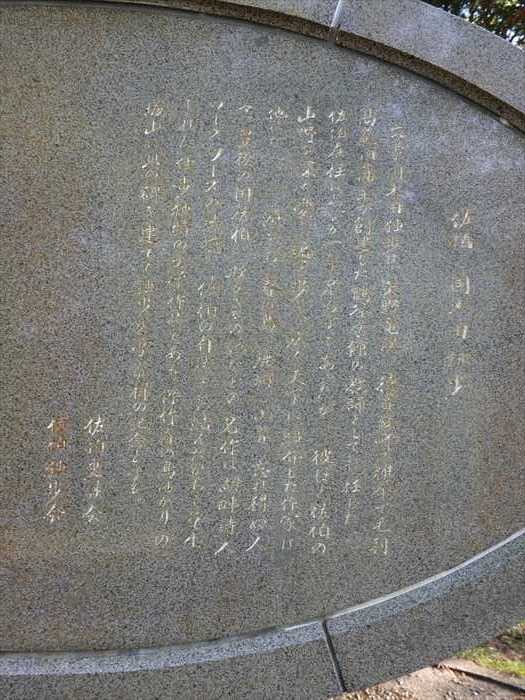

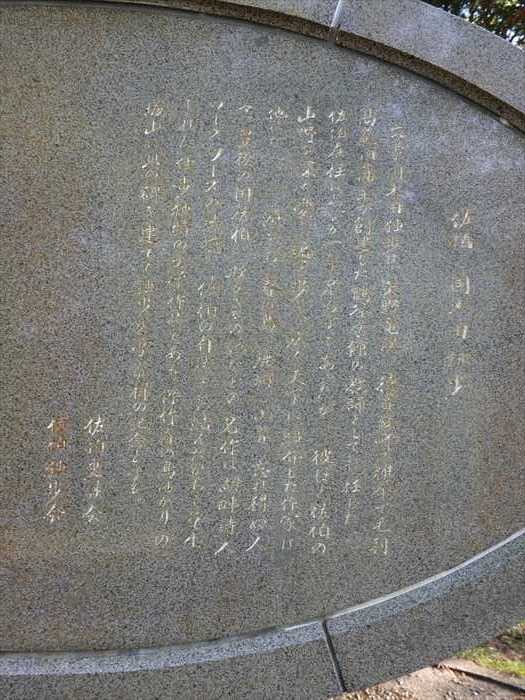

「独歩文学碑」があった。

裏面。

「佐伯 国木田独歩

文豪国木田独歩は、矢野龍渓、徳富蘇峰の推挙で毛利高範旧藩主が創建した鶴谷学館の

教師として赴任した。

佐伯在任はわずか1年足らずであったが、彼ほど佐伯の山野を深く愛し、遍く歩き、広く

天下に紹介した作家は他にない。

源をぢ、春の鳥、鹿狩、小春、忘れ得ぬ人々、豊後の国佐伯、欺かざる記などの名作は

湖畔詩人ワーズワースの詩境と佐伯の自然とを結んだからこそ生まれた独歩独特の

文学作品である。

傑作春の鳥ゆかりの城山に此の碑を建てて独歩文学発祥の記念とする」

「設計主旨

私にとって、作家独歩は、「自然」への求道者と銘している。

求道の意は、自然への愛着や没入が、自己表現に於て、自然への憎悪や拒否と相克し

限りなく矛盾的自己同一的に昇華した、この作家の生きざまを看る故である。

その故に作家独歩のイメージが、形態として焦点を結像するのは、楕円 ― 決して

一つではなく、二つの点を結んで軌跡の合理する楕円形である。

私は、その終焉の日まで、懈む(ひるむ)ことなく続けられたあの相克を ― 独歩の世界の

全てを、その軌跡の中に封じこんでいると考える。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

同じアングルの案内板。

ズームして。

「城山(八幡山)144M」と。

かつては八幡山と呼ばれていたが、江戸時代初期に山頂に佐伯城が築かれたために城山と

呼ばれるようになった。築城に際しては、山頂を平坦に削って本丸、本丸外曲輪、二の丸、

西出丸、北出丸が設けられ、山麓には三の丸が設けられた。また、城の裏手にあたる

西側斜面には水源池として雄池(おんいけ)・雌池(めんいけ)が築かれた。

築城から間もない1617年(元和3年)に佐伯城の天守閣等が焼失。その後、山麓の三の丸を

増築して居館が移され、周囲に武家屋敷や町人町が形成された。

佐伯城の建築物で現存するのは三の丸櫓門のみで、山頂部には礎石や石畳が一部に

残るのみである。

「西出丸二重櫓跡」。

西出丸の南端部。二重櫓が置かれていた と。

「西の丸跡」から「二の丸跡」に向かう。

「二の丸 虎口」。

虎ロとは城部における出入りロのことで、ニの丸では敵の侵入を阻むために通路を屈曲させ、

幅を狭めてている。当時は渡櫓と門があり、現在も門の礎石をみることができた。

見事に石垣が残っていた。

そして「二の丸跡」へ到着。

「二の丸跡」からの展望。

同じアングルの展望案内板。

展望案内板をズームして。

「番匠川」、「稲垣橋」と奥の一番高い山が「米花山(べいかざん)」、

手前右側が「左間岳(さまがたけ)」。

さらに。

「二の丸跡」碑。

「独歩文学碑」があった。

裏面。

「佐伯 国木田独歩

文豪国木田独歩は、矢野龍渓、徳富蘇峰の推挙で毛利高範旧藩主が創建した鶴谷学館の

教師として赴任した。

佐伯在任はわずか1年足らずであったが、彼ほど佐伯の山野を深く愛し、遍く歩き、広く

天下に紹介した作家は他にない。

源をぢ、春の鳥、鹿狩、小春、忘れ得ぬ人々、豊後の国佐伯、欺かざる記などの名作は

湖畔詩人ワーズワースの詩境と佐伯の自然とを結んだからこそ生まれた独歩独特の

文学作品である。

傑作春の鳥ゆかりの城山に此の碑を建てて独歩文学発祥の記念とする」

「設計主旨

私にとって、作家独歩は、「自然」への求道者と銘している。

求道の意は、自然への愛着や没入が、自己表現に於て、自然への憎悪や拒否と相克し

限りなく矛盾的自己同一的に昇華した、この作家の生きざまを看る故である。

その故に作家独歩のイメージが、形態として焦点を結像するのは、楕円 ― 決して

一つではなく、二つの点を結んで軌跡の合理する楕円形である。

私は、その終焉の日まで、懈む(ひるむ)ことなく続けられたあの相克を ― 独歩の世界の

全てを、その軌跡の中に封じこんでいると考える。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.