PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

更に「臼杵城跡」の散策を続ける。

次に訪ねたのが「卯寅(うとの)稲荷神社」。「これより先卯寅口」の石碑が手前に。

臼杵城本丸の鬼門にある神社。

卯寅櫓などがある卯寅口にあり、「卯寅稲荷神社」の朱色の鳥居がたくさん並んでいた。

キリシタン大名で有名な大友宗麟が創建。まだ大友義鎮だったころの建立であろう。

このころはまだキリシタンではなかったので、この神社を崇敬していたのであろうか?

城内に白狐が棲み着き、一族の参勤交代を護衛するなど忠節を尽くした。

ある時、藩主の狩りの邪魔をしたとして城から退去を命ぜられた。

しかし数年後、江戸屋敷の火事の時、火消しに化けて屋敷を守ったため帰参を許されたという。

拝殿。

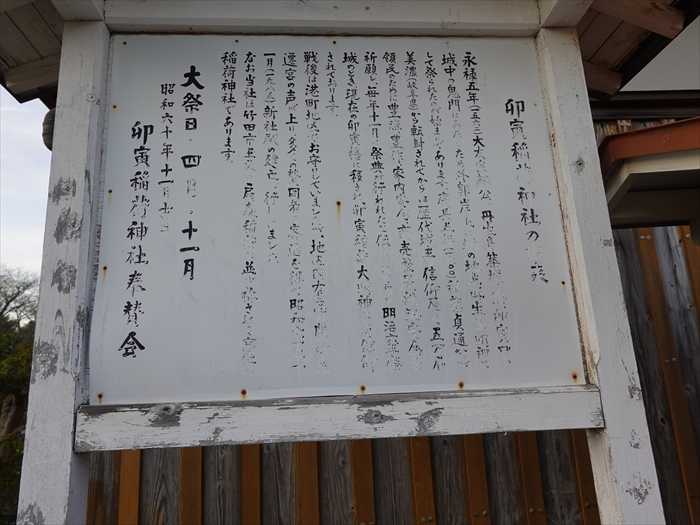

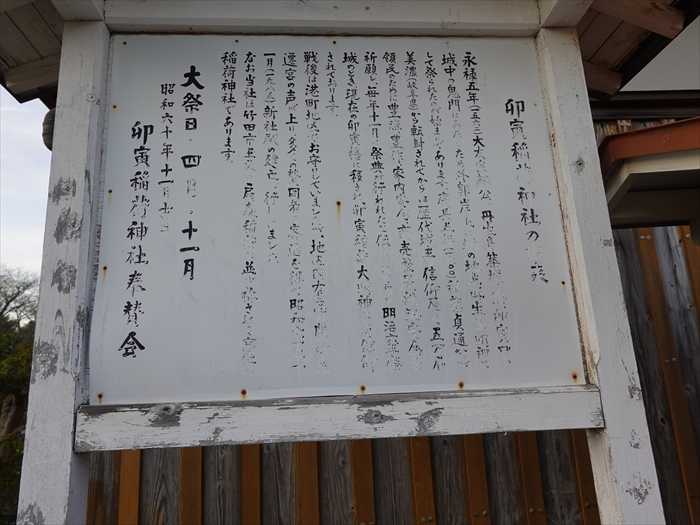

「卯寅稲荷神社の由来

永禄五年(一五六ニ)大友宗麟公、丹生島築城の際、卯寅口が城中の鬼門にあたるため外郭岸上に

城の地主丹生島明神として祭られたのが始まりであります。慶長五年(一六〇〇)稲葉貞通公が

美濃(岐阜県)から転封されてからは歴代城主の信仰厚く五万石領民のために豊漁豊作家内安全

商売繁昌、航海安全を祈願し、毎年十一月に祭典が行われたと伝えられており明治六年廃城の

とき、現在の卯寅櫓に移され卯寅稲荷大明神として信仰されております。

戦後は港町地区でお守りしていましたが、地区内有志の間に復元遷宮の声が上がり、多くの賛同者

の寄進を得て昭和六十年十一月(一九八五)新社殿の建立が行われました。

なお当社は竹田市玉来の扇森稲荷と並び称される高位の稲荷神社であります。」

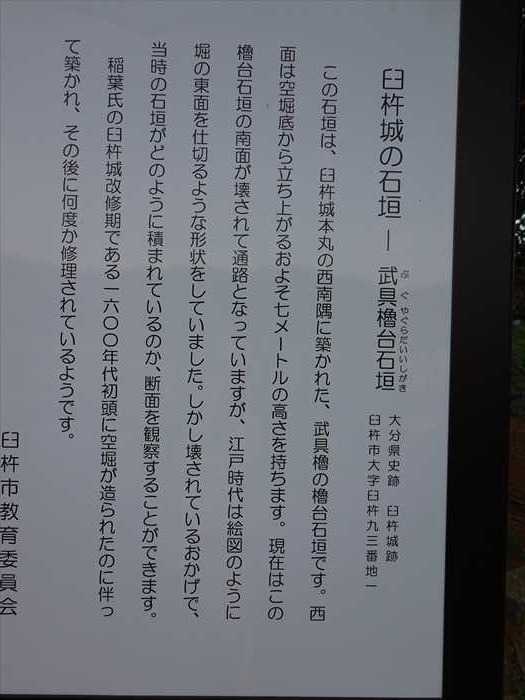

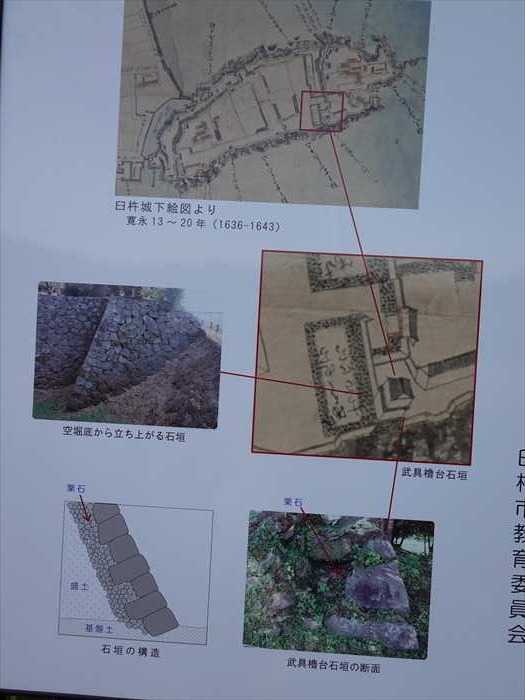

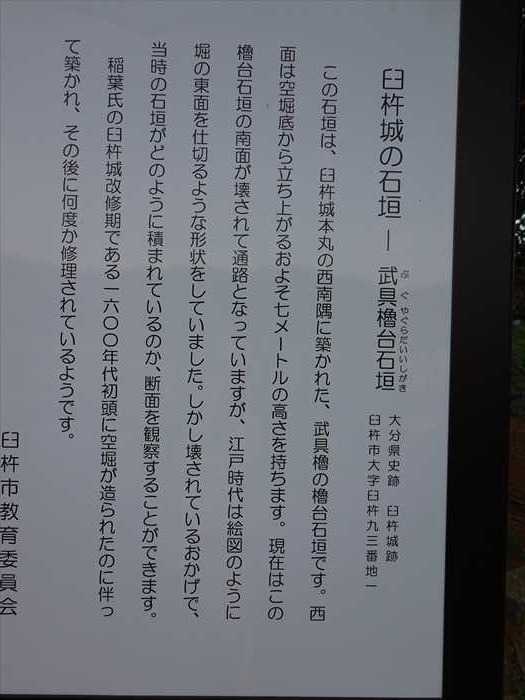

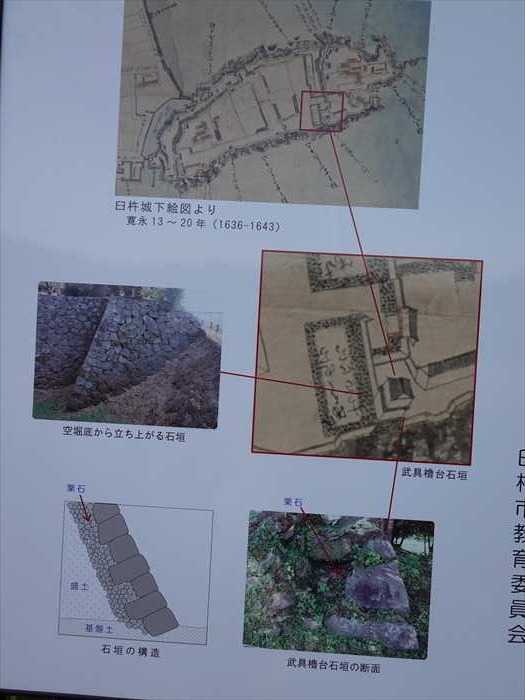

そして「臼杵城の石垣---武具櫓台石垣」案内板。

この石垣は、臼杵城本丸の西南隅に築かれた、武具櫓の櫓台石垣です。西面は空堀底から

立ち上がるおよそ七メートルの高さを持ちます。現在はこの櫓台石垣の南面が壊されて

通路となっていますが、江戸時代は絵図のように堀の東面を仕切るような形状をしていました。

しかし壊されているおかげで、当時の石垣かどのように積まれているのか、断面を観察する

ことができます。

何度か修理されているようてす。」

武具櫓台石垣の構造、断面。

そして正面に桜の林が拡がっていた。

「これより本丸」碑。

ここが本丸跡。

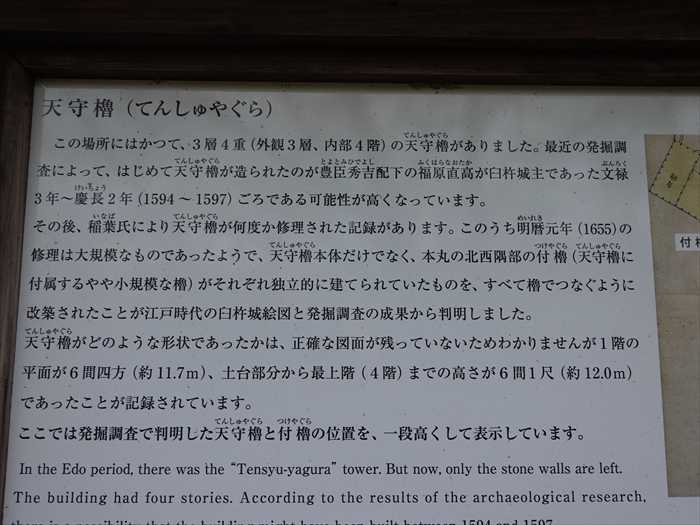

「天守櫓、天守台の石垣」案内板。

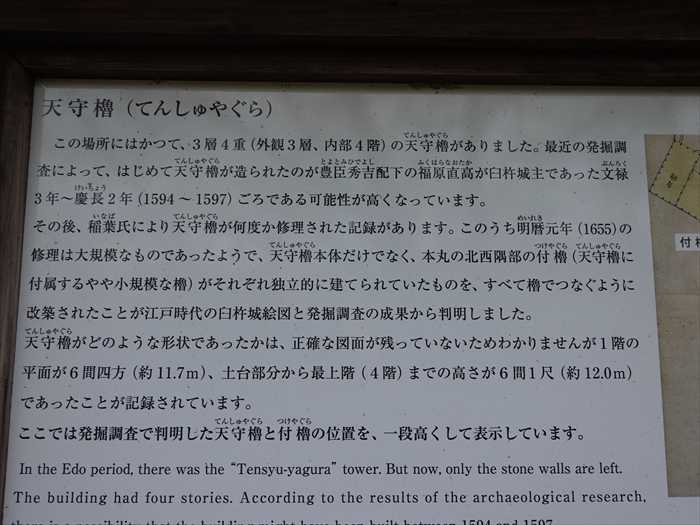

「天守櫓

この場所にはかって、3層4重(外観3層、内部4階)の天守櫓がありました。最近の発掘調査に

よって、はじめて天守櫓が造られたのが豊臣秀吉配下の福原直高が臼杵城主であった文禄3年

~慶長2年(1594 ~ 1597)ごろである可能性が高くなっています。

その後、稲葉氏により天守櫓が何度か修理された記録があります。このうち明暦元年(1655)の

修理は大規模なものであったようで、天守櫓本体だけでなく、本丸の北西隅部の付櫓(天守櫓に

付属するやや小規模な櫓)がそれぞれ独立的に建てられていたものを、すべて櫓でつなぐように

改築されたことが江戸時代の臼柞城絵図と発掘調査の成果から判明しました

天守櫓がどのような形状であったかは、正確な図面が残っていないためわかりませんが1階の

平面が6間四方(約11.7m)、土台部分から最上階(4階)までの高さが6間1尺(約12.0m )

であったことが記録されています。

ここでは発掘調査で判明した天守櫓と付櫓の位置を、一段高くして表示しています。」

「本丸指図の天守櫓、付櫓部分=延宝4年(1676年)頃」。

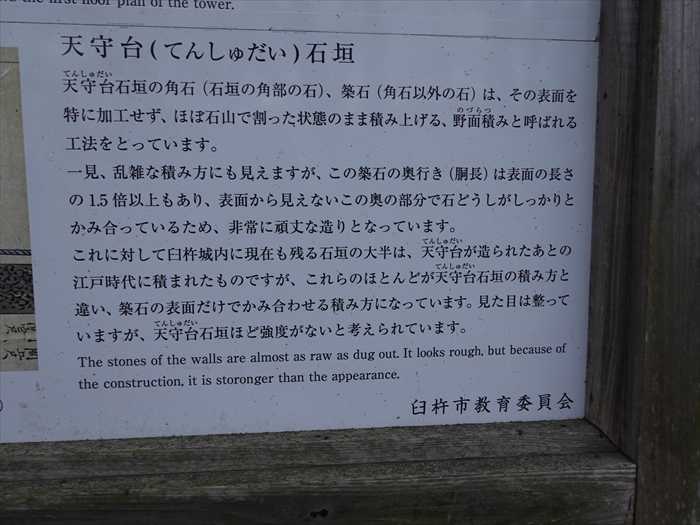

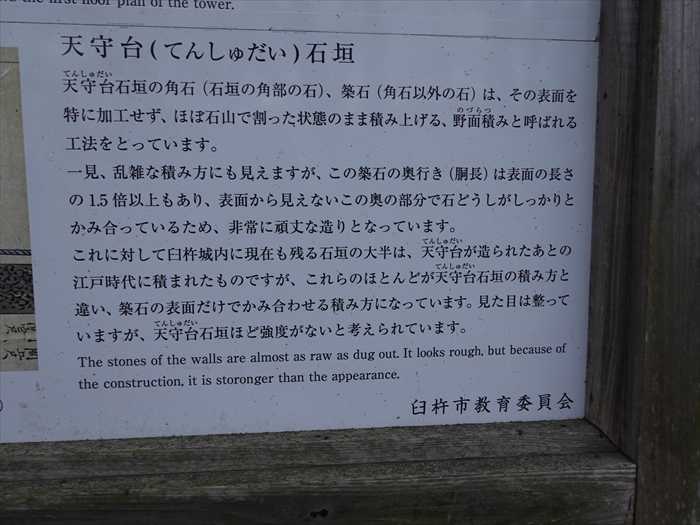

「天守台 石垣

天守台石垣の角石(石垣の角部の石)、築石(角石以外の石)は、その表面を特に加工せず、ほば

石山で割った状態のまま積み上げる、野面積みと呼ばれる工法をとっています。

一見、乱雑な積み方にも見えますが、この築石の奥行き(胴長)は表面の長さの1.5倍以上もあり、

表面から見えないこの奥の部分で石どうしがしつかりとかみ合っているため、非常に頑丈な

造りとなっています。

これに対して臼杵城内に現在も残る石垣の大半は、天守台が造られたあとの江戸時代に積まれた

ものですが、これらのほとんどが天守台石垣の積み方と違い、築石の表面だけでかみ合わせる

積み方になっています。見た目は整っていますが、天守台石垣ほど強度がないと考えられて

います。」

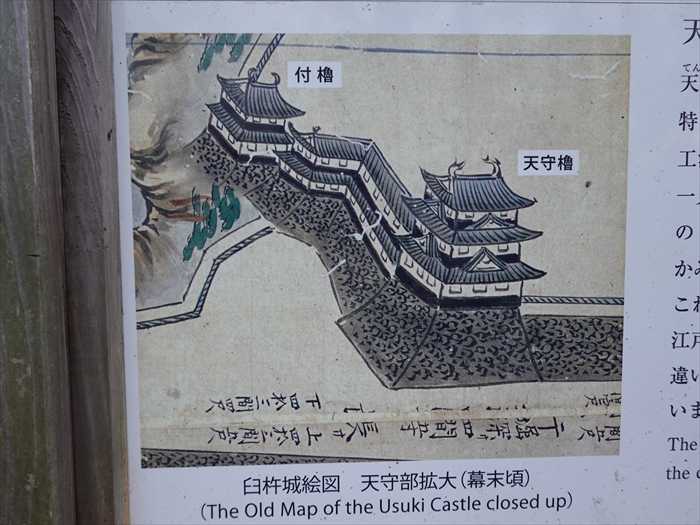

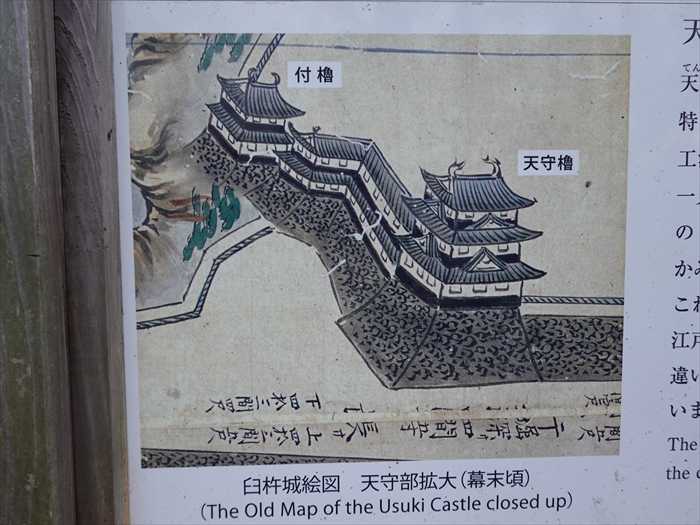

「臼杵城絵図 天守部拡大(幕末頃)」。

「臼杵城 天守櫓跡」碑。

「臼杵城 天守櫓跡」。

「臼杵城 天守櫓」下の石垣を見る。

そして井戸丸の井戸を見下ろす。

本丸跡と卯寅ロ門協櫓の間の谷間にあります江戸時代のものと。

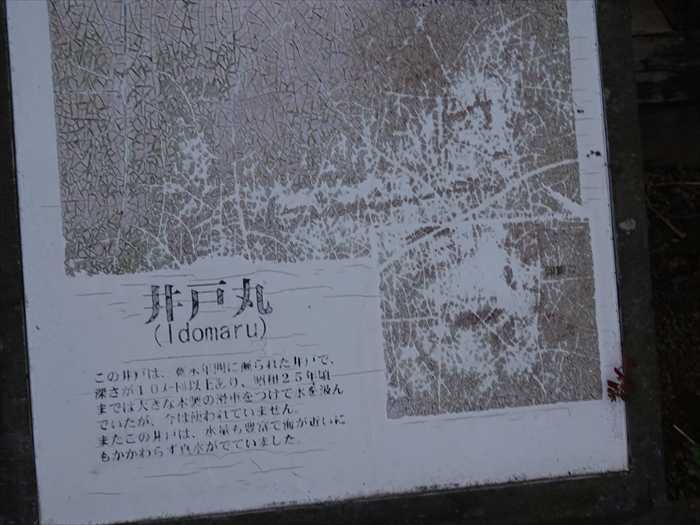

「井戸丸

この井戸は、寛永年間に掘られた井戸で、深さが10メートル以上あり、昭和25年頃までは

大きな木製の滑車をつけて水を汲んでいたが、今は使われていません。

またこの井戸は、水量も豊富で海が近いにもかかわらず真水がでていました。」

井戸の囲いの隅に石仏が鎮座し井戸を守っていた。

現存する「卯寅口門脇櫓」を見る。

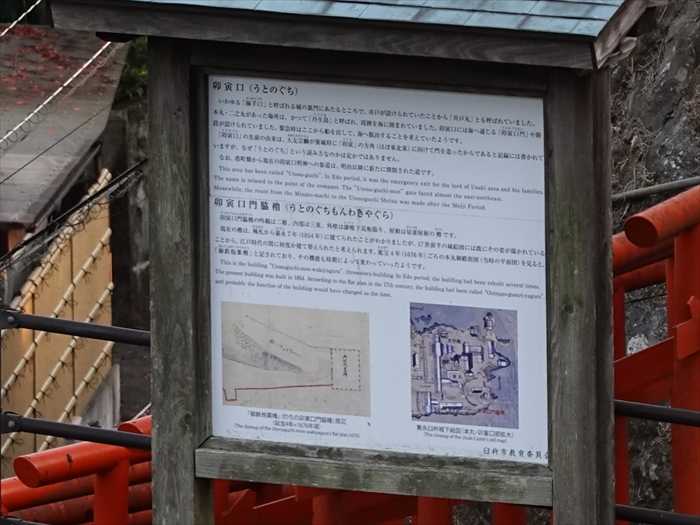

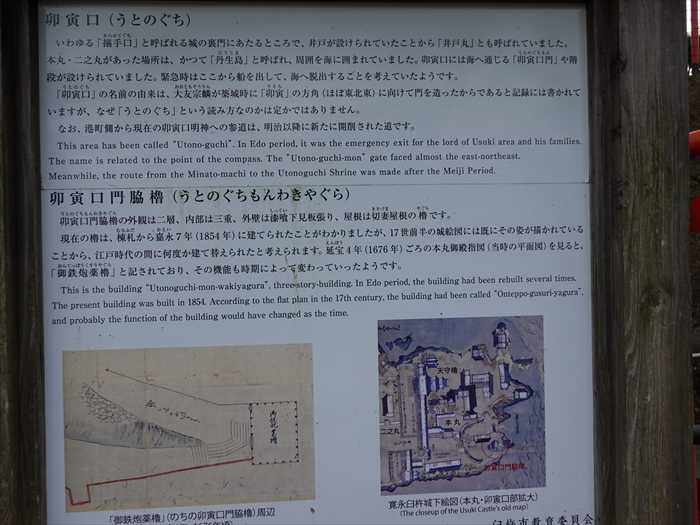

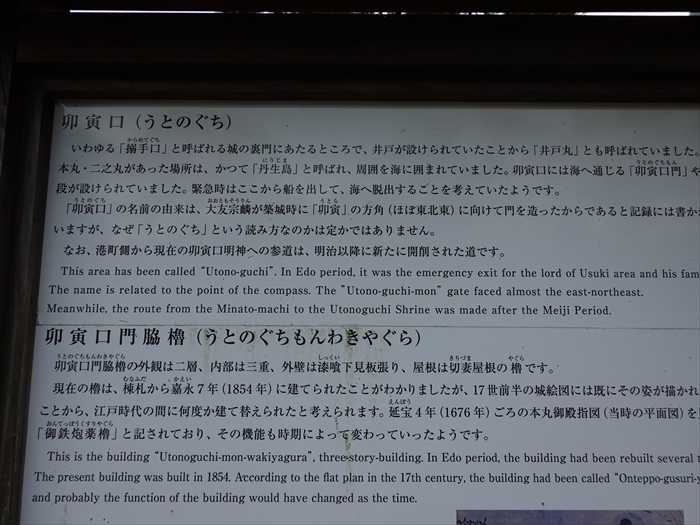

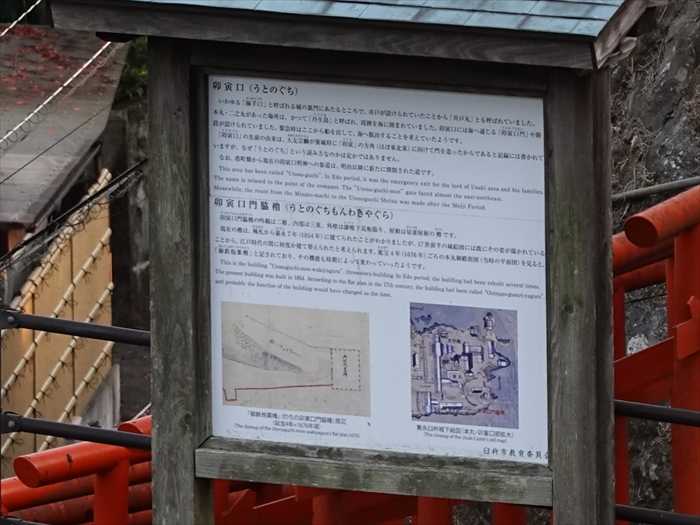

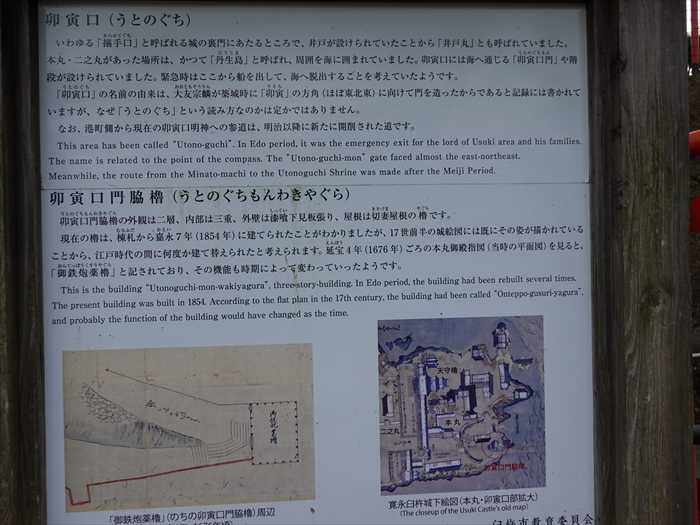

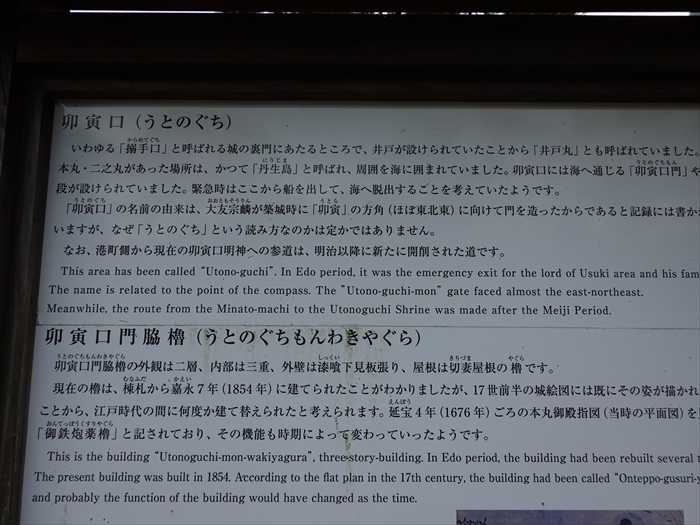

「卯寅口(うとのくち)、卯寅口門脇櫓(うとのぐちもんわきやぐら)」案内板。

「卯寅口(うとのくち)

いわゆる「搦手口(からめてぐち)」と呼ばれる城の裏門にあたるところで、井戸が設けられて

いたことから「井戸丸」とも呼ばれていました。

本丸・二之丸があった場所は、かつて「丹生島(>にうじま)」と呼ばれ、周囲を海に囲まれて

いました。卯寅口には海へ通じる「卯寅口門」や階段が設けられていました。緊急時はここから

船を出して、海へ脱出することを考えていたようです。

「卯寅口」の名前の由来は、大友宗麟が築城時に「卯寅」の方角(ほぼ東北東)に向けて門を

造ったからであると記録には書かれていますが、なぜ「うとのぐち」という読み方なのかは

定かではありません。

なお、港町側から現在の卯寅口への参道は、明治以降に新たに開削された道です。」

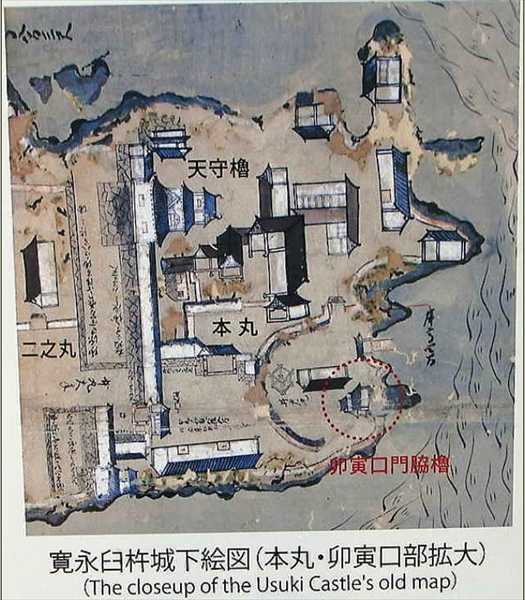

「御鉄砲薬櫓」(のちの卯寅ロ門脇櫓)周辺(延宝4年= 1676年頃)。

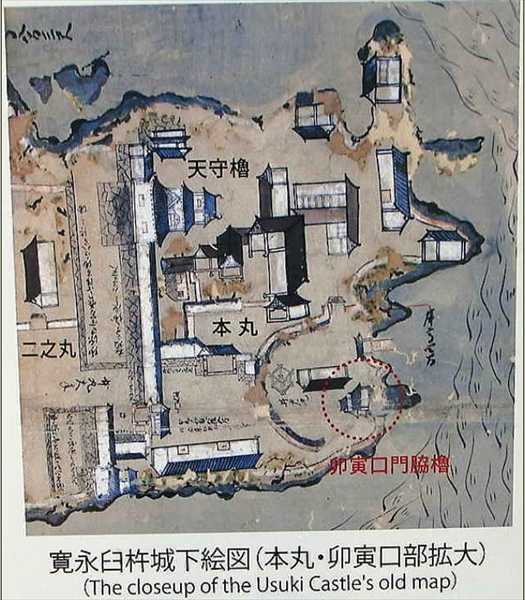

寛永臼杵城下絵図(本丸・卯寅ロ部拡大)

「卯寅ロ門脇櫓(うとのぐちもんわきやぐら)

卯寅ロ門脇櫓の外観は二層、内部は三重、外壁は漆喰下見板張り、屋根は切妻屋根の櫓です。

現在の櫓は、棟札から嘉永7年(1854年)に建てられたことがわかりましたが、17世紀前半の

城絵図には既にその姿が描かれていることから、江戸時代の間に何度か建て替えられたと

考えられます。延宝4年(1676年)ごろの本丸御殿指図(当時の平面図)を見ると、

「御鉄炮薬櫓(おんてっぽうくすりやぐら)」と記されており、その機能も時期によって

変わっていったようです。」

「卯寅ロ門脇櫓」下の石垣を見る。

「卯寅ロ門脇櫓」への石段上から「卯寅稲荷神社」下の石垣を見る。

「卯寅稲荷神社」の朱の鳥居が並んでいた。

「卯寅口門脇櫓」に近づいて。

「卯寅口門脇櫓」碑。

朱の鳥居がどこまでも続く。

切通しの如き場所に朱の鳥居が並ぶ。

港町側から現在の卯寅口へのこの参道は、明治以降に新たに開削された道であると。

朱の鳥居をこれでもかと追う。

「卯寅口門脇櫓」の屋根の頂部は緩やかにカーブして。

「卯寅口門脇櫓」からの夕景。

ズームして。

再び空濠を反対側から見る

空濠の左側が二之丸、右側が本丸となり、土橋後方に天守台が位置し、二之丸から土橋を渡った

すぐの右側石垣は鉄門櫓跡石垣。

慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦後、稲葉氏が城主となったが、初代藩主・稲葉貞通と

典通(のちの2代目藩主)は本丸防衛のため、空濠を整備し、二之丸方面から本丸の入口に渡る

土橋を設けた。土橋を渡るとすぐのところに鉄門(くろがねもん)という櫓門を設け、

本丸の出入口を固めた。空濠は、天守櫓から見おろす位置とし、二之丸からの進入に

備えたもの。明治維新後、公園として整備され、今のような姿となった と。

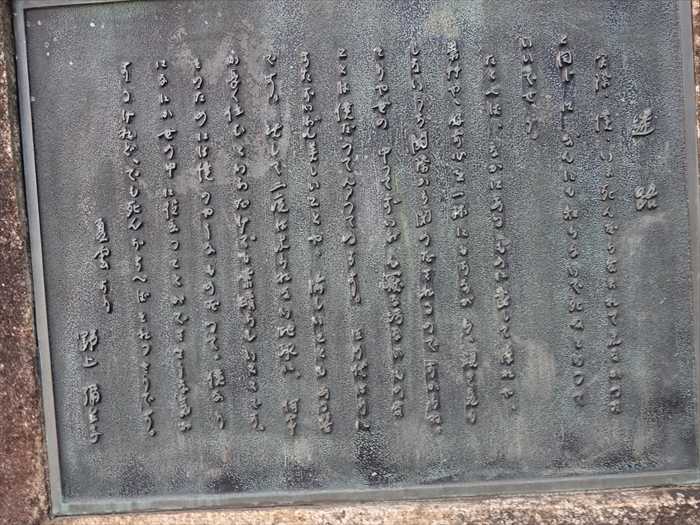

「野上弥生子文学碑」。

左の石碑には彼女の作品「迷路」の一節が刻まれていた。

彼女は明治18年に臼杵の造り酒屋の家に生まれて、15歳のとき単身で上京した。明治女学校を

卒業後、同郷の野上豊一郎と結婚。夫の紹介で夏目漱石の門に入った。

99歳で他界するまで、現役作家として活躍した。

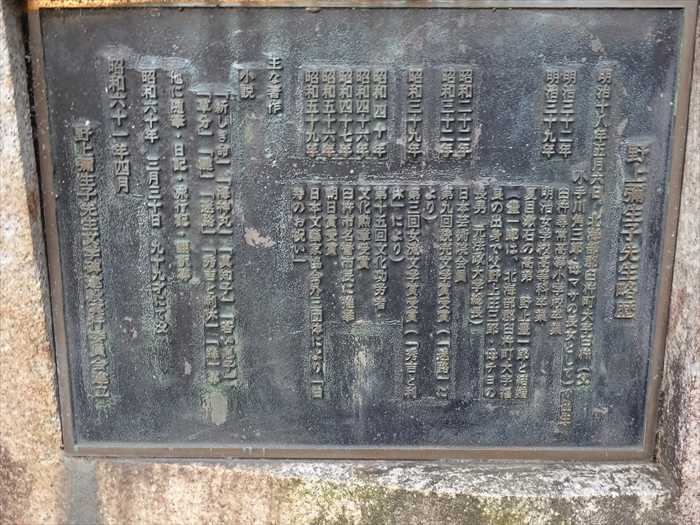

右の石碑には

「野上彌生子先生略歴

明治十八年五月六日 北海部郡臼杵町大字臼杵(父小手川角三郎・母マサの長女として)で出生

明治三十二年 臼杵尋常高等小学校卒業

明治三十九年 明治女学校高等科卒業

夏目漱石の高弟・野上豊一郎と結婚

(豊一郎は、北海部郡臼杵町大字福良の出身で父野上庄三郎・母チヨの

長男 元法政大学総長)

昭和二十二年 日本芸術院会員

昭和三十二年 第九回読売文学賞受賞(「迷路」により)

昭和三十九年 第三回女流文学賞受賞」(「秀吉と利休」により)

昭和四十年 第十五回文化功労者

昭和四十六年 文化勲章受章

昭和四十七年 臼杵市名誉市民に推挙

昭和五十六年 朝日賞受賞

昭和五十九年 日本文藝家協会外三団体により「白寿のお祝い」

主な著作

小説

「新しき命」「海神丸」「真知子」「若い息子

「草分」「鍵」「迷路」「秀吉と利休」「森」等

他に随筆・日記・旅行記・翻訳等

昭和六十年三月三十日 九十九才にて没」

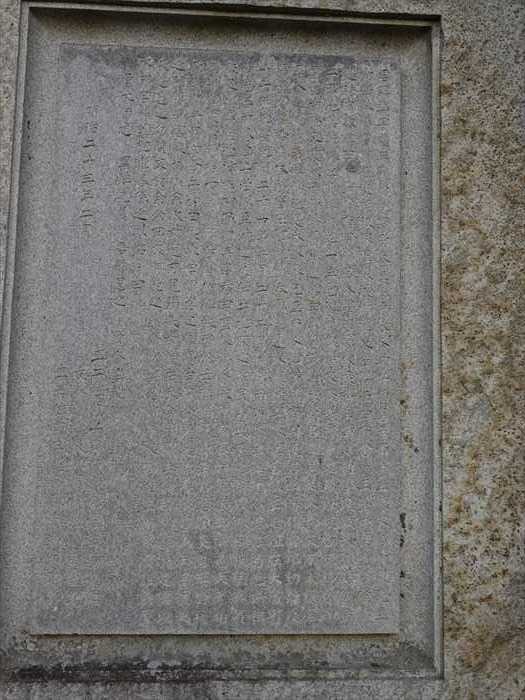

剣道の先生だったらしい「河崎義教先生剣道記念壽表」碑。明治三十五年八月有志建之。

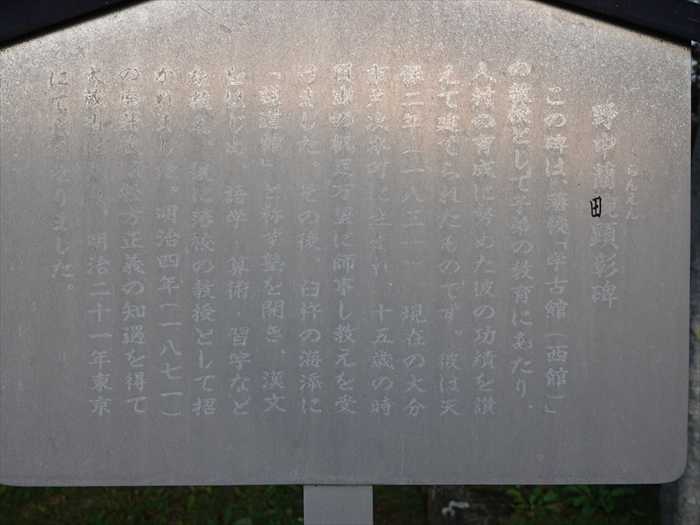

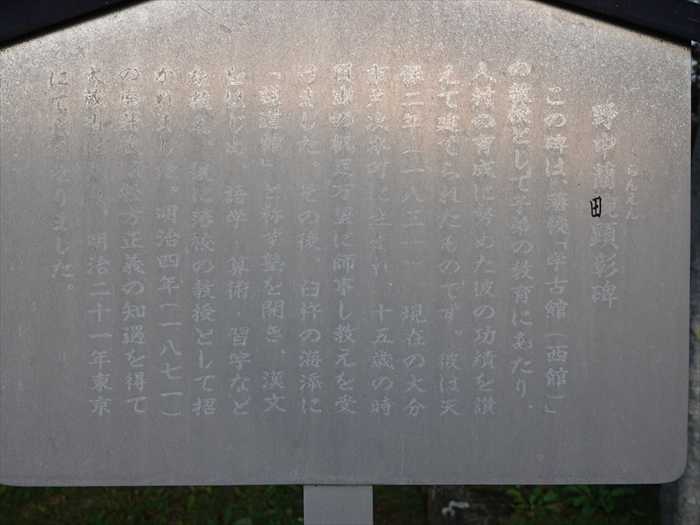

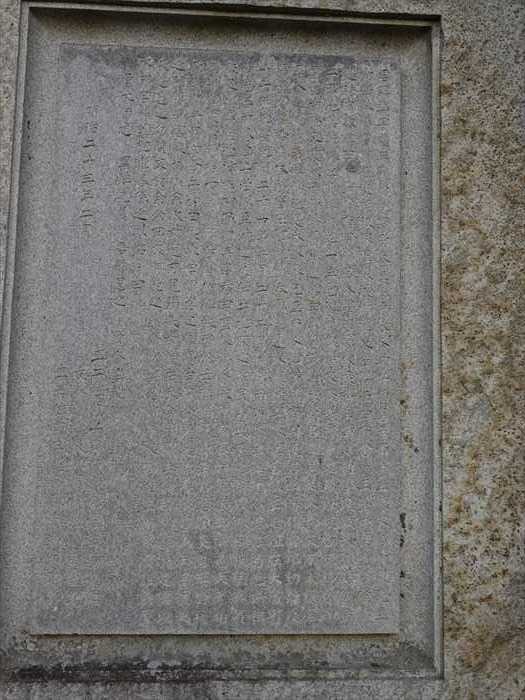

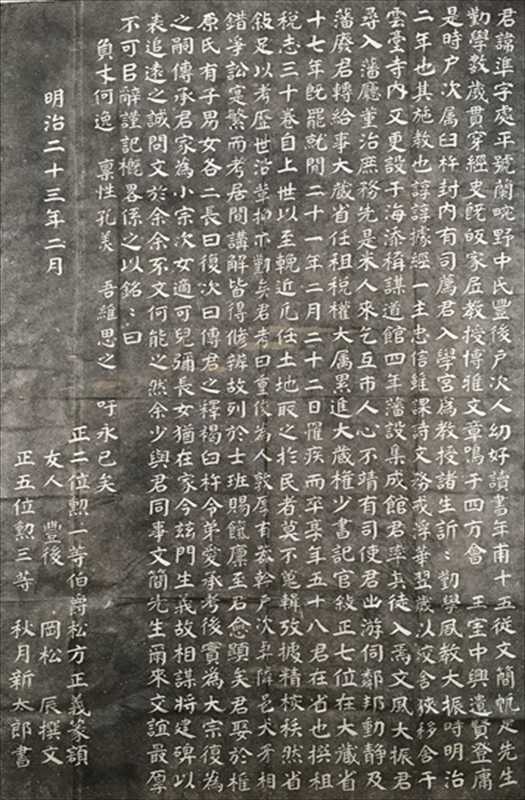

「蘭畹野中君記念碑」。

臼杵藩校学古館の教授野中蘭畹の顕彰碑。

帆足万里に師事し臼杵の海沿いに私塾を開いて、漢文、語学、算術、習字などを教え、

後に藩校学古館に教授として招かれました。維新後は大蔵省に出仕しています。

「野中蘭畹顕彰碑

この碑は、藩校「学古館(西館)」の教授として師弟の教育にあたり、人材の育成に努めた彼の

功績を讃えて建てられたものです。彼は天保二年(一八三一)、現在の大分市戸次本町に生れ、

十五歳の時日出の帆足万里 (ほあし ばんり)師事し教えを受けました。その後、臼杵の海添

に「謀道館」と称する塾を開き、漢文をはじめ、語学・算術・習字・などを教え、後に藩校の

教授として招かれました。明治四年(一八七一)の廃藩後は松方正義の知遇を得て、大蔵省に入り

明治二十一年東京にて亡くなりました。」

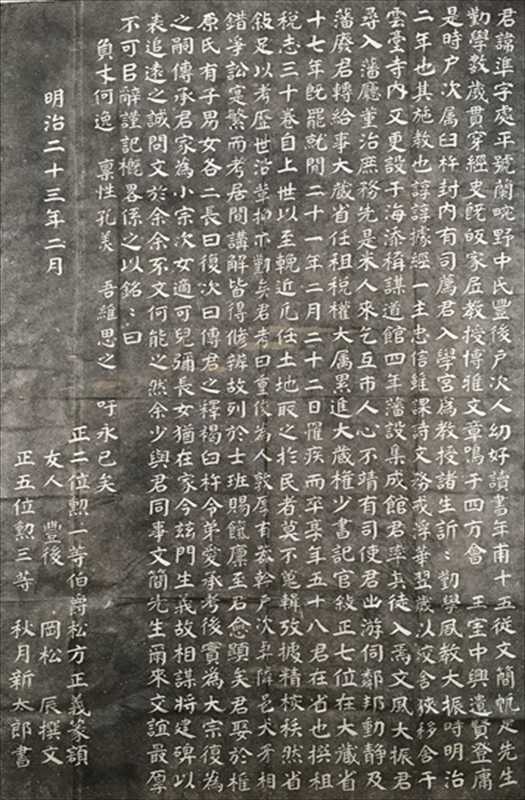

小さな漢字のみが並んでいたが・・・・。

学友から鮮明な写真が届きました。

【http://kintoun51.blog.fc2.com/blog-entry-1376.html】より

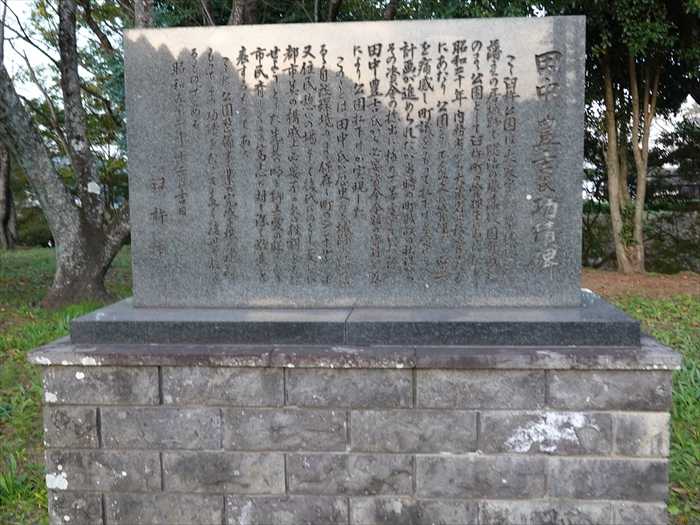

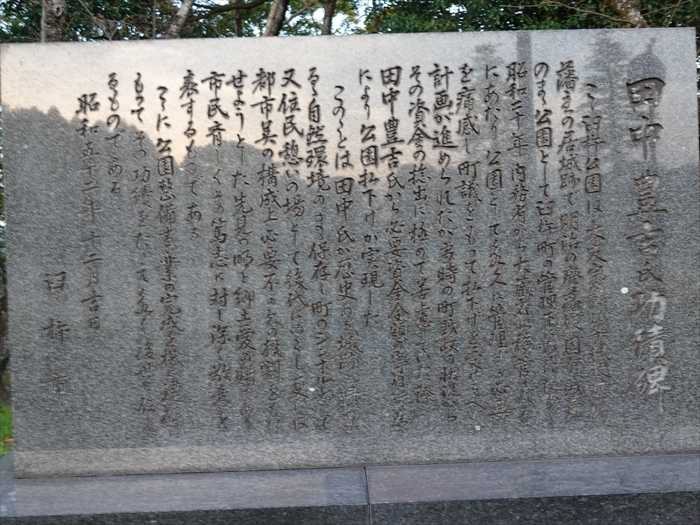

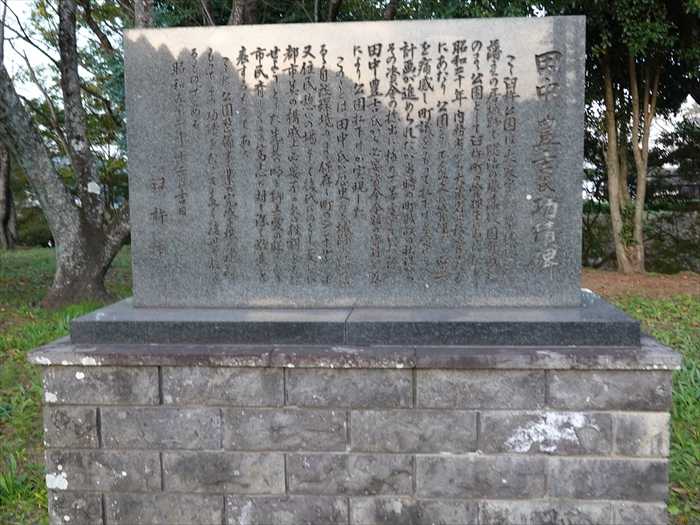

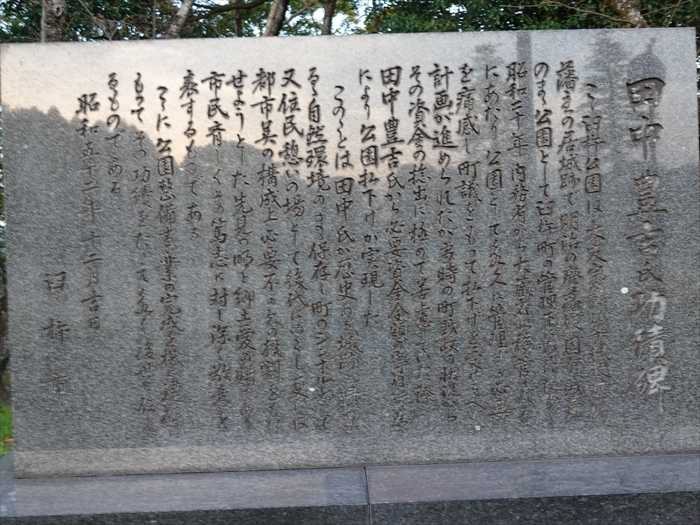

「田中豊吉氏功績碑」

「ここ臼杵公園は大友宗麟ガ築城後、歴代藩主の居城跡で明治の廃藩後国有財産のまま公園として

臼杵町の管理下にあったため昭和二十年内務省から大蔵省に移管されるにあたり公園として永久に

管理する必要を痛感して町議をもって払下げを受けるべく計画が進められたが当時の町財政の状況

からその資金捻出に極めて苦慮していた際田中豊吉氏から必要資金額の寄付行為により公園払い

下げが実現した。

このことは、田中氏が歴史のある城跡を緑あふるる自然環境のまま保存し町のシンボルとして

又住民憩いの場として後代にのこし更には都市美の構成上必要不可欠の役割をもたせようとした

先見の明と郷土愛の賜であり市民斉しくその篤志に対し深く敬意を表するものである。

ここに公園整備事業の完成を機に建碑をもってその功績をたたえ末永く後世に伝える

ものである。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次に訪ねたのが「卯寅(うとの)稲荷神社」。「これより先卯寅口」の石碑が手前に。

臼杵城本丸の鬼門にある神社。

卯寅櫓などがある卯寅口にあり、「卯寅稲荷神社」の朱色の鳥居がたくさん並んでいた。

キリシタン大名で有名な大友宗麟が創建。まだ大友義鎮だったころの建立であろう。

このころはまだキリシタンではなかったので、この神社を崇敬していたのであろうか?

城内に白狐が棲み着き、一族の参勤交代を護衛するなど忠節を尽くした。

ある時、藩主の狩りの邪魔をしたとして城から退去を命ぜられた。

しかし数年後、江戸屋敷の火事の時、火消しに化けて屋敷を守ったため帰参を許されたという。

拝殿。

拝殿の右に遠く、臼杵湾に津久見島が浮かぶ。

津久見島は臼杵湾の沖合い約7kmにぽっかりと浮かぶ島。「おにぎり島」と呼ぶ人もいるほど

市民に愛されている島である。古くは、臼杵七島の一つ「竹生島、竹島」と呼ばれていた。

「卯寅稲荷神社の由来

永禄五年(一五六ニ)大友宗麟公、丹生島築城の際、卯寅口が城中の鬼門にあたるため外郭岸上に

城の地主丹生島明神として祭られたのが始まりであります。慶長五年(一六〇〇)稲葉貞通公が

美濃(岐阜県)から転封されてからは歴代城主の信仰厚く五万石領民のために豊漁豊作家内安全

商売繁昌、航海安全を祈願し、毎年十一月に祭典が行われたと伝えられており明治六年廃城の

とき、現在の卯寅櫓に移され卯寅稲荷大明神として信仰されております。

戦後は港町地区でお守りしていましたが、地区内有志の間に復元遷宮の声が上がり、多くの賛同者

の寄進を得て昭和六十年十一月(一九八五)新社殿の建立が行われました。

なお当社は竹田市玉来の扇森稲荷と並び称される高位の稲荷神社であります。」

そして「臼杵城の石垣---武具櫓台石垣」案内板。

この石垣は、臼杵城本丸の西南隅に築かれた、武具櫓の櫓台石垣です。西面は空堀底から

立ち上がるおよそ七メートルの高さを持ちます。現在はこの櫓台石垣の南面が壊されて

通路となっていますが、江戸時代は絵図のように堀の東面を仕切るような形状をしていました。

しかし壊されているおかげで、当時の石垣かどのように積まれているのか、断面を観察する

ことができます。

何度か修理されているようてす。」

武具櫓台石垣の構造、断面。

そして正面に桜の林が拡がっていた。

「これより本丸」碑。

ここが本丸跡。

「天守櫓、天守台の石垣」案内板。

「天守櫓

この場所にはかって、3層4重(外観3層、内部4階)の天守櫓がありました。最近の発掘調査に

よって、はじめて天守櫓が造られたのが豊臣秀吉配下の福原直高が臼杵城主であった文禄3年

~慶長2年(1594 ~ 1597)ごろである可能性が高くなっています。

その後、稲葉氏により天守櫓が何度か修理された記録があります。このうち明暦元年(1655)の

修理は大規模なものであったようで、天守櫓本体だけでなく、本丸の北西隅部の付櫓(天守櫓に

付属するやや小規模な櫓)がそれぞれ独立的に建てられていたものを、すべて櫓でつなぐように

改築されたことが江戸時代の臼柞城絵図と発掘調査の成果から判明しました

天守櫓がどのような形状であったかは、正確な図面が残っていないためわかりませんが1階の

平面が6間四方(約11.7m)、土台部分から最上階(4階)までの高さが6間1尺(約12.0m )

であったことが記録されています。

ここでは発掘調査で判明した天守櫓と付櫓の位置を、一段高くして表示しています。」

「本丸指図の天守櫓、付櫓部分=延宝4年(1676年)頃」。

「天守台 石垣

天守台石垣の角石(石垣の角部の石)、築石(角石以外の石)は、その表面を特に加工せず、ほば

石山で割った状態のまま積み上げる、野面積みと呼ばれる工法をとっています。

一見、乱雑な積み方にも見えますが、この築石の奥行き(胴長)は表面の長さの1.5倍以上もあり、

表面から見えないこの奥の部分で石どうしがしつかりとかみ合っているため、非常に頑丈な

造りとなっています。

これに対して臼杵城内に現在も残る石垣の大半は、天守台が造られたあとの江戸時代に積まれた

ものですが、これらのほとんどが天守台石垣の積み方と違い、築石の表面だけでかみ合わせる

積み方になっています。見た目は整っていますが、天守台石垣ほど強度がないと考えられて

います。」

「臼杵城絵図 天守部拡大(幕末頃)」。

「臼杵城 天守櫓跡」碑。

「臼杵城 天守櫓跡」。

「臼杵城 天守櫓」下の石垣を見る。

そして井戸丸の井戸を見下ろす。

本丸跡と卯寅ロ門協櫓の間の谷間にあります江戸時代のものと。

「井戸丸

この井戸は、寛永年間に掘られた井戸で、深さが10メートル以上あり、昭和25年頃までは

大きな木製の滑車をつけて水を汲んでいたが、今は使われていません。

またこの井戸は、水量も豊富で海が近いにもかかわらず真水がでていました。」

井戸の囲いの隅に石仏が鎮座し井戸を守っていた。

現存する「卯寅口門脇櫓」を見る。

「卯寅口(うとのくち)、卯寅口門脇櫓(うとのぐちもんわきやぐら)」案内板。

「卯寅口(うとのくち)

いわゆる「搦手口(からめてぐち)」と呼ばれる城の裏門にあたるところで、井戸が設けられて

いたことから「井戸丸」とも呼ばれていました。

本丸・二之丸があった場所は、かつて「丹生島(>にうじま)」と呼ばれ、周囲を海に囲まれて

いました。卯寅口には海へ通じる「卯寅口門」や階段が設けられていました。緊急時はここから

船を出して、海へ脱出することを考えていたようです。

「卯寅口」の名前の由来は、大友宗麟が築城時に「卯寅」の方角(ほぼ東北東)に向けて門を

造ったからであると記録には書かれていますが、なぜ「うとのぐち」という読み方なのかは

定かではありません。

なお、港町側から現在の卯寅口への参道は、明治以降に新たに開削された道です。」

「御鉄砲薬櫓」(のちの卯寅ロ門脇櫓)周辺(延宝4年= 1676年頃)。

寛永臼杵城下絵図(本丸・卯寅ロ部拡大)

「卯寅ロ門脇櫓(うとのぐちもんわきやぐら)

卯寅ロ門脇櫓の外観は二層、内部は三重、外壁は漆喰下見板張り、屋根は切妻屋根の櫓です。

現在の櫓は、棟札から嘉永7年(1854年)に建てられたことがわかりましたが、17世紀前半の

城絵図には既にその姿が描かれていることから、江戸時代の間に何度か建て替えられたと

考えられます。延宝4年(1676年)ごろの本丸御殿指図(当時の平面図)を見ると、

「御鉄炮薬櫓(おんてっぽうくすりやぐら)」と記されており、その機能も時期によって

変わっていったようです。」

「卯寅ロ門脇櫓」下の石垣を見る。

「卯寅ロ門脇櫓」への石段上から「卯寅稲荷神社」下の石垣を見る。

「卯寅稲荷神社」の朱の鳥居が並んでいた。

「卯寅口門脇櫓」に近づいて。

「卯寅口門脇櫓」碑。

朱の鳥居がどこまでも続く。

切通しの如き場所に朱の鳥居が並ぶ。

港町側から現在の卯寅口へのこの参道は、明治以降に新たに開削された道であると。

朱の鳥居をこれでもかと追う。

「卯寅口門脇櫓」の屋根の頂部は緩やかにカーブして。

「卯寅口門脇櫓」からの夕景。

ズームして。

再び空濠を反対側から見る

空濠の左側が二之丸、右側が本丸となり、土橋後方に天守台が位置し、二之丸から土橋を渡った

すぐの右側石垣は鉄門櫓跡石垣。

慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦後、稲葉氏が城主となったが、初代藩主・稲葉貞通と

典通(のちの2代目藩主)は本丸防衛のため、空濠を整備し、二之丸方面から本丸の入口に渡る

土橋を設けた。土橋を渡るとすぐのところに鉄門(くろがねもん)という櫓門を設け、

本丸の出入口を固めた。空濠は、天守櫓から見おろす位置とし、二之丸からの進入に

備えたもの。明治維新後、公園として整備され、今のような姿となった と。

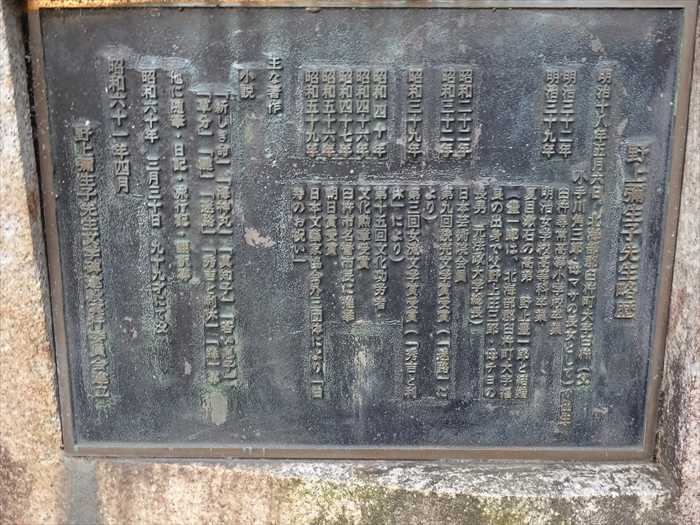

「野上弥生子文学碑」。

左の石碑には彼女の作品「迷路」の一節が刻まれていた。

彼女は明治18年に臼杵の造り酒屋の家に生まれて、15歳のとき単身で上京した。明治女学校を

卒業後、同郷の野上豊一郎と結婚。夫の紹介で夏目漱石の門に入った。

99歳で他界するまで、現役作家として活躍した。

右の石碑には

「野上彌生子先生略歴

明治十八年五月六日 北海部郡臼杵町大字臼杵(父小手川角三郎・母マサの長女として)で出生

明治三十二年 臼杵尋常高等小学校卒業

明治三十九年 明治女学校高等科卒業

夏目漱石の高弟・野上豊一郎と結婚

(豊一郎は、北海部郡臼杵町大字福良の出身で父野上庄三郎・母チヨの

長男 元法政大学総長)

昭和二十二年 日本芸術院会員

昭和三十二年 第九回読売文学賞受賞(「迷路」により)

昭和三十九年 第三回女流文学賞受賞」(「秀吉と利休」により)

昭和四十年 第十五回文化功労者

昭和四十六年 文化勲章受章

昭和四十七年 臼杵市名誉市民に推挙

昭和五十六年 朝日賞受賞

昭和五十九年 日本文藝家協会外三団体により「白寿のお祝い」

主な著作

小説

「新しき命」「海神丸」「真知子」「若い息子

「草分」「鍵」「迷路」「秀吉と利休」「森」等

他に随筆・日記・旅行記・翻訳等

昭和六十年三月三十日 九十九才にて没」

「迷路」は、「黒い行列」の続編で昭和12年11月に「迷路」として『中央公論』に掲載されて

いたが、戦中に中断。

いたが、戦中に中断。

戦後の昭和24年1月号の『世界』に「江島宗通」として再び掲載され、完結したのは昭和31年の

ことであった。

20年をかけた大作で、野上弥生子の人生5分の1を占める と。

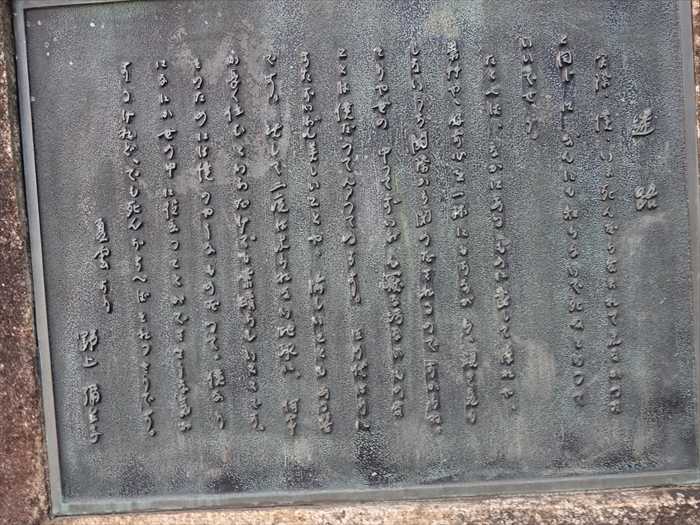

「迷路

ことであった。

20年をかけた大作で、野上弥生子の人生5分の1を占める と。

「迷路

「実際、僕、いま死んだら生まれて来なかっと同じに、なんにも知らないで死ぬといって

いでしよう。たとえば、なかにあるものに対して憧れや、崇拝や、好奇心を一杯にもちながら、

覗き見もしないうち◯際から閉めだされるのですからね。そりゃ世の中って、ずいぶん厭な、

汚ならしいものなことは、僕の浅い経験にだって分っています。その代わりにまたずいぶん、

美しいことや、良いことや、愉しいこともある筈です。決して二度は来られない地球に、何年か

長く住むというだけでも、素晴らしいことです。そのためには僕のようなものだって、僕なりに

なにか世の中に役立つことができそうな気がするけど、死んじまえばそれっきりです。」

汚ならしいものなことは、僕の浅い経験にだって分っています。その代わりにまたずいぶん、

美しいことや、良いことや、愉しいこともある筈です。決して二度は来られない地球に、何年か

長く住むというだけでも、素晴らしいことです。そのためには僕のようなものだって、僕なりに

なにか世の中に役立つことができそうな気がするけど、死んじまえばそれっきりです。」

と小説「迷路」の最終章の「夏雲」の一節が刻まれていた。

剣道の先生だったらしい「河崎義教先生剣道記念壽表」碑。明治三十五年八月有志建之。

「蘭畹野中君記念碑」。

臼杵藩校学古館の教授野中蘭畹の顕彰碑。

帆足万里に師事し臼杵の海沿いに私塾を開いて、漢文、語学、算術、習字などを教え、

後に藩校学古館に教授として招かれました。維新後は大蔵省に出仕しています。

「野中蘭畹顕彰碑

この碑は、藩校「学古館(西館)」の教授として師弟の教育にあたり、人材の育成に努めた彼の

功績を讃えて建てられたものです。彼は天保二年(一八三一)、現在の大分市戸次本町に生れ、

十五歳の時日出の帆足万里 (ほあし ばんり)師事し教えを受けました。その後、臼杵の海添

に「謀道館」と称する塾を開き、漢文をはじめ、語学・算術・習字・などを教え、後に藩校の

教授として招かれました。明治四年(一八七一)の廃藩後は松方正義の知遇を得て、大蔵省に入り

明治二十一年東京にて亡くなりました。」

小さな漢字のみが並んでいたが・・・・。

学友から鮮明な写真が届きました。

【http://kintoun51.blog.fc2.com/blog-entry-1376.html】より

「田中豊吉氏功績碑」

「ここ臼杵公園は大友宗麟ガ築城後、歴代藩主の居城跡で明治の廃藩後国有財産のまま公園として

臼杵町の管理下にあったため昭和二十年内務省から大蔵省に移管されるにあたり公園として永久に

管理する必要を痛感して町議をもって払下げを受けるべく計画が進められたが当時の町財政の状況

からその資金捻出に極めて苦慮していた際田中豊吉氏から必要資金額の寄付行為により公園払い

下げが実現した。

このことは、田中氏が歴史のある城跡を緑あふるる自然環境のまま保存し町のシンボルとして

又住民憩いの場として後代にのこし更には都市美の構成上必要不可欠の役割をもたせようとした

先見の明と郷土愛の賜であり市民斉しくその篤志に対し深く敬意を表するものである。

ここに公園整備事業の完成を機に建碑をもってその功績をたたえ末永く後世に伝える

ものである。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.