PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

開成町あじさいまつ…

New!

オジン0523さん

イシミカワ、コンニ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

更に中津城模擬天守(奥平家歴史資料館)の散策を続ける。

最上部の5階に到着。

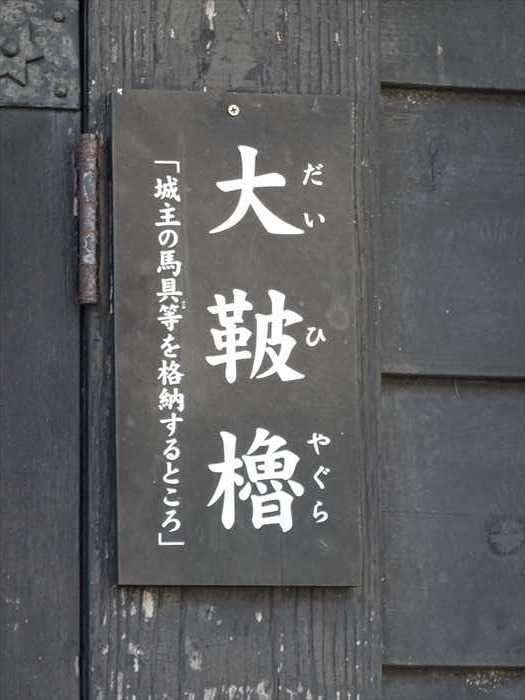

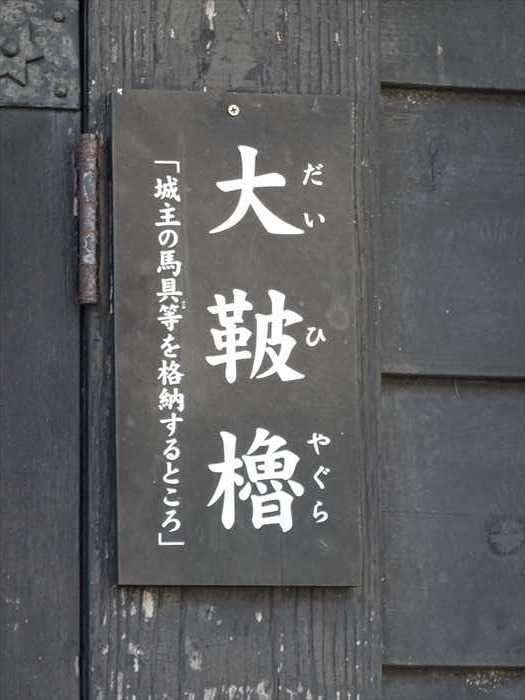

南側の「二重櫓(大鞁櫓)(だいひやぐら)」を見る。

その先に中津市市街地が拡がっていた。

「二重櫓(大鞁櫓)」をズームして。

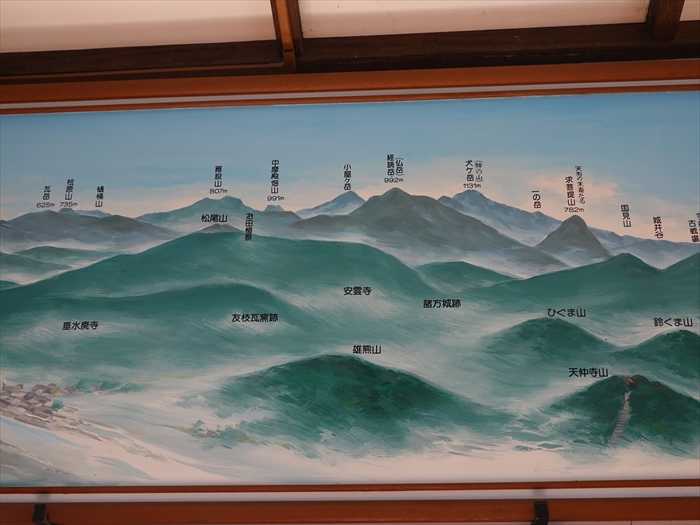

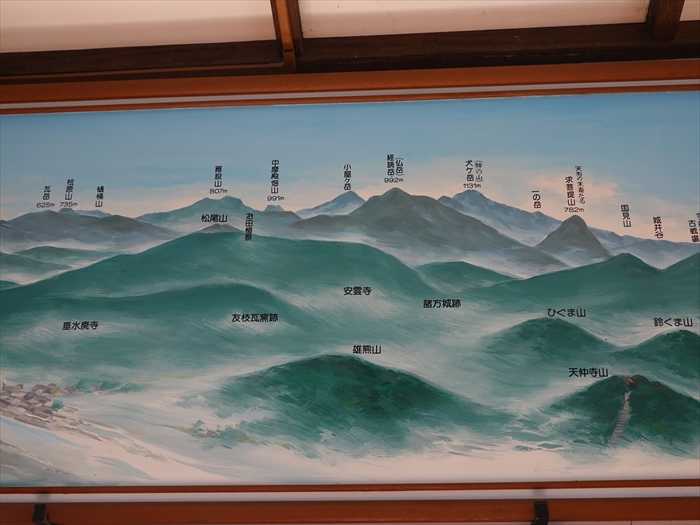

南側の山並みの案内図。

左からズームして。

山並みの案内図から、奥の山並みは、左から瓦岳625m、桧原山735m、樋桶山、

中央に雁股山807m、小屋ヶ岳、経読岳(仏岳)992m、犬ケ岳(神の山)1131m

紅葉にズームして。

東側の「中津市民プール」、この先が宇佐・国東半島方面。

北東方向には瀬戸内海?・に流れ込む「中津川」と右岸には「 中津干潟 」👈リンク が。

「中津干潟」は一級河川の山国川と二級河川の犬丸川という2本の河川とその

支川が流れ込んでいることによって出来た干潟。

日本最大の干潟は有明海と八代海に集中していて、日本の干潟面積の約6~7割を占めている。

「中津干潟」を中心とする豊前海の干潟は、これに次ぐ国内の約1割の面積を有し、瀬戸内海

最大の干潟。有明・八代の干潟はシルト分の多い泥質干潟ですが、中津干潟は砂分の混じった

砂泥質干潟。"潟スキー"などの特殊な道具を使わなくても、大潮時には沖合約3kmあたりまで、

貝類がでとれていましたが、近年は減少が心配されている と。

「北の橋」その先に「龍王橋」が見えた。

西側には中津川と山国川との間にある中洲・「小祝(こいわい)島」への「小祝橋」が見えた。

南西方向の山並みを見る。

左に「小屋ヶ岳」、「経読岳(仏岳)・992m」そして中央右側の尖った山が

左手に「瓦岳・625m」、「桧原山・735m」、「樋樋山・877m」

そして右側に「雁股山・807m」。

この南方向の山の名は?鬼落山の方向であろうか。

JR中津駅方向。

5階の展望台からの眺望を楽しんだ後は階段を5→4階へ下る。

4→3階へ下る。

3→2階へ下る。

2→1階へ下る。

階段を下りた右側が「続日本百名城」のスタンプ置場であった。

1階の左手には土産物売場、右側に歴代藩主の甲冑展示。

そして再び模擬天守入口から模擬二重櫓を見る。

「大鞁櫓(だいひやぐら)」とも呼ばれているようだ。

「城主の馬具等を格納するところ」と。

「大鞁櫓」を下りて再び黄葉を見る。

「天守」、「大鞁櫓」を振り返る。

手水鉢は空であった。

「大久保麑山(おおくぼ げいざん)先生紀年碑」。

「大久保麑山先生の碑」。

そして「中津大神宮」へ。

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

拝殿に向かって石畳を進む。

「豊前の国のお伊勢様 中津大神宮」と。

「七五三詣」の絵馬、その奥には砲弾が安置されている「日露記念」碑。

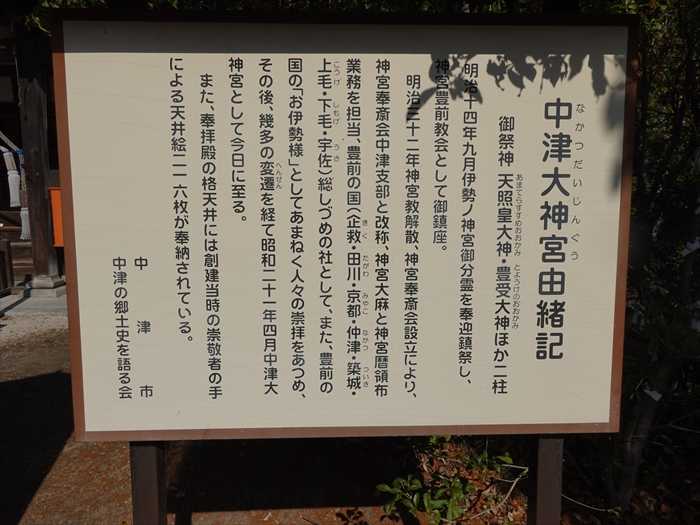

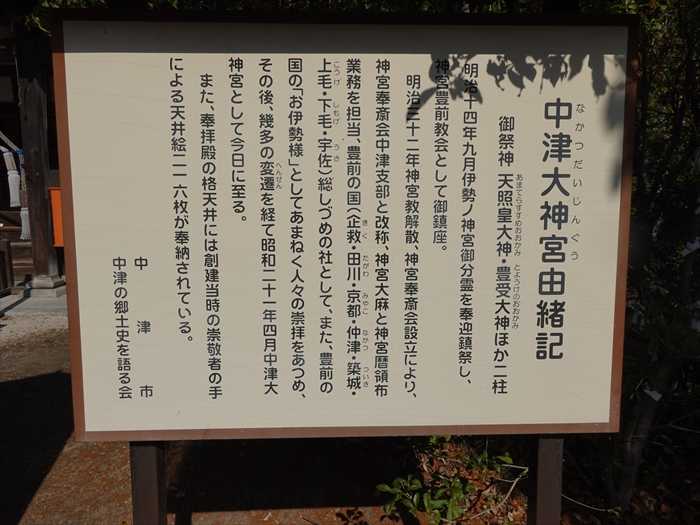

「中津大神宮由緒記

御祭神 天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)・豊受大神(とようけのおおかみ)ほか二柱

明治十四年九月伊勢ノ神宮御分霊を奉迎鎮祭し、神宮豊前教会として御鎮座。

「拝殿」。

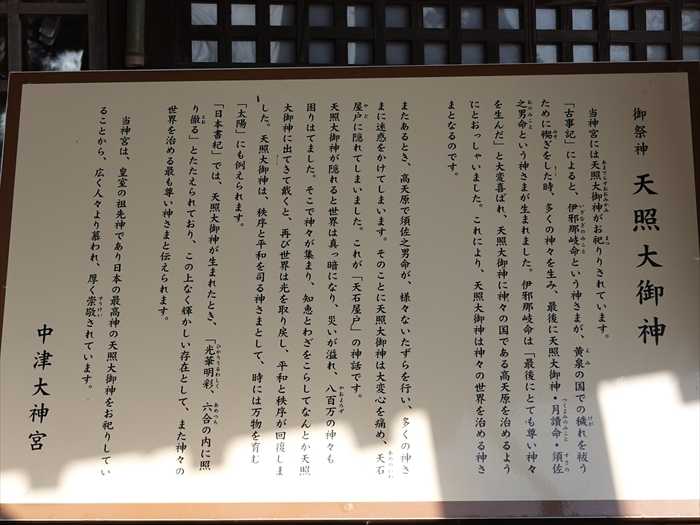

「御祭神 天照大御神

「拝殿」の扁額には「天照皇大神」の文字が。

「内陣」。

「西南之役 中津隊 百年祭記念」碑。

近寄って。

「中津大神宮」の向かって左手にも、また別の社があった。

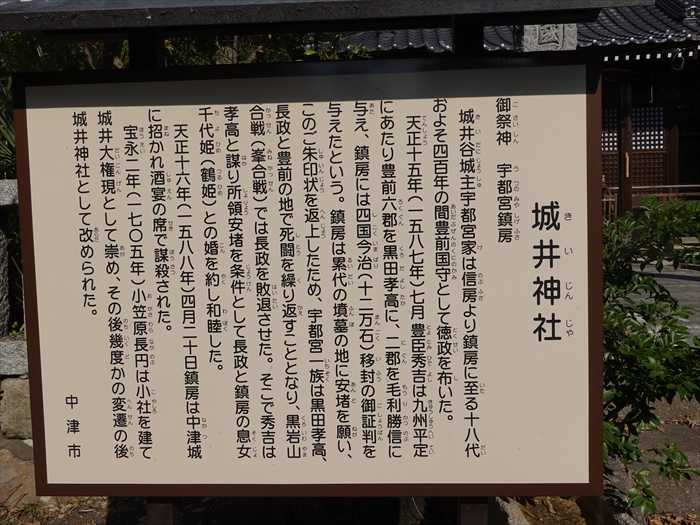

「城井神社」

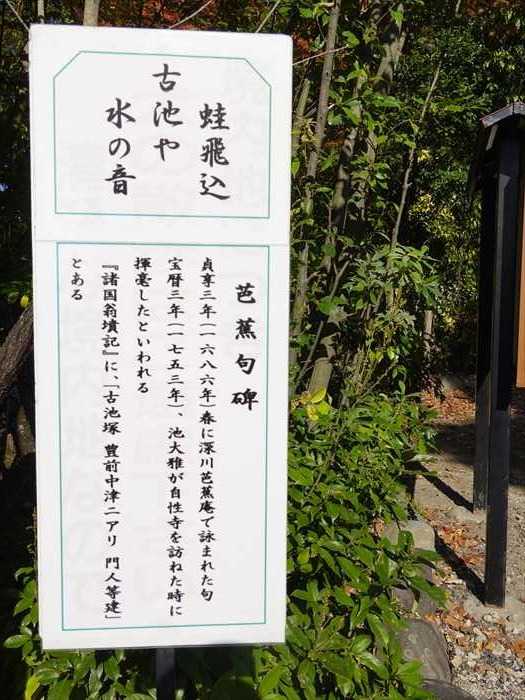

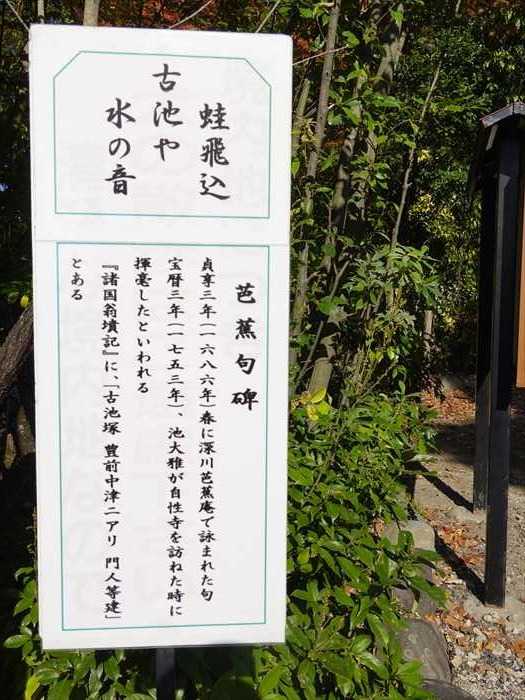

参道左に「芭蕉句碑」。

「古池や 蛙飛びこむ 水の音」 。

「芭蕉句碑

「拝殿」に向かって進む。

「城井神社(きいじんじゃ)」の「拝殿」。

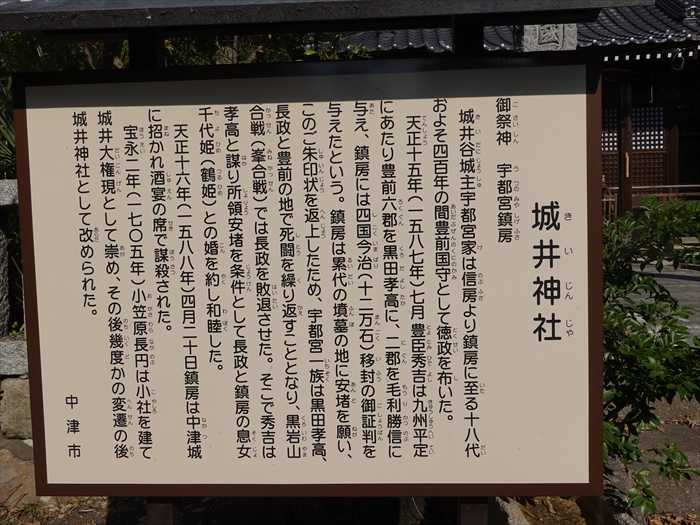

「城井神社

御祭神 宇都宮鎮房

城井谷城主宇都宮家は信房より鎮房に至る十六代およそ四百年の間豊前国守として

徳政を布いた。

天正十五年(一五八七年)五月豊臣秀吉は九州平定にあたり豊前六郡を黒田孝高に、

二郡を毛利勝信に与え、鎮房には四国今治(十二万石)移封の御証判を与えた。

鎮房は累代の墳墓の地の安堵を願い、このご朱印状を返上したため、宇都宮一族は

黒田孝高、長政と豊前の地で死闘を繰り返すこととなり、黒岩山合戦(峯合戦)では

長政を敗退させた。そこで秀吉は孝高と謀り所領安堵を条件として長政と鎮房の息女

千代姫(鶴姫)との婚を約し和睦した。

天正十六年(一五八八年)四月二十日鎮房は中津城に招かれ酒宴の席で謀殺された。

宝永二年(一七〇五年)小笠原長円は小社を建て城井大権現として崇め、その後幾度かの

変遷の後城井神社として改められた。」

扁額「城井神社」

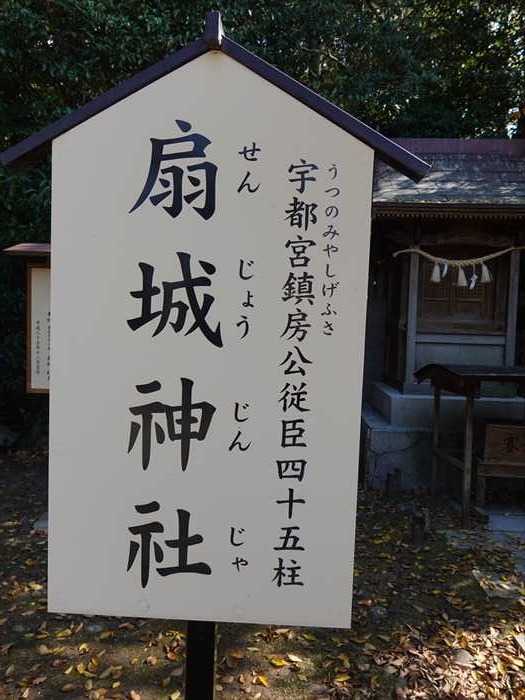

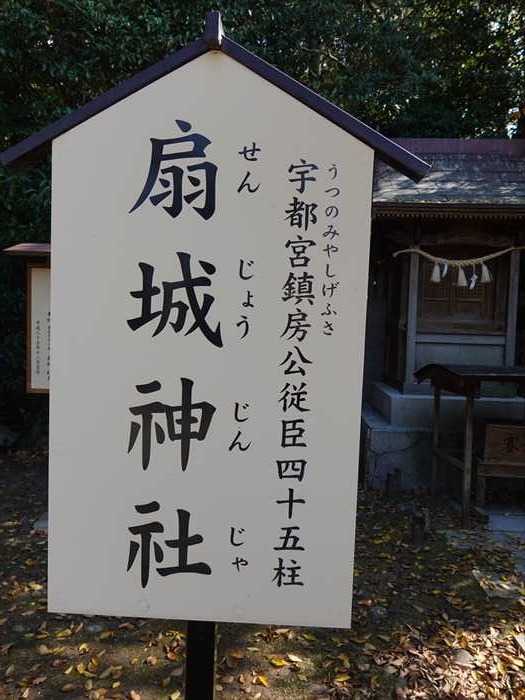

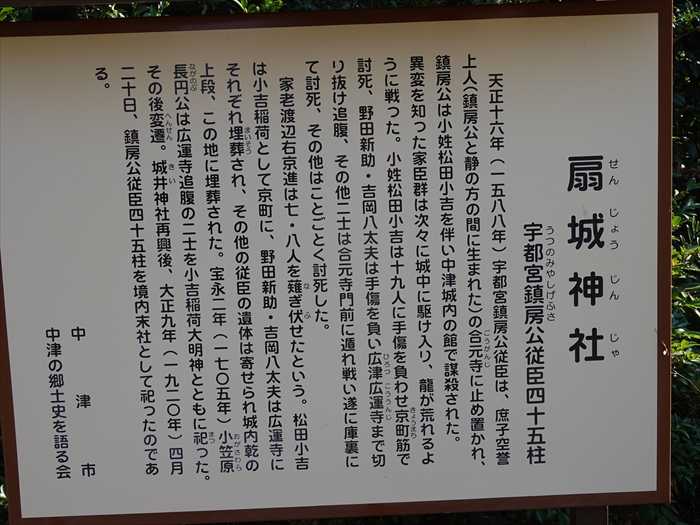

そして「扇城(せんじょう)神社」。

「宇都宮鎮房公従臣四十五柱 扇城神社」。

「社殿」。

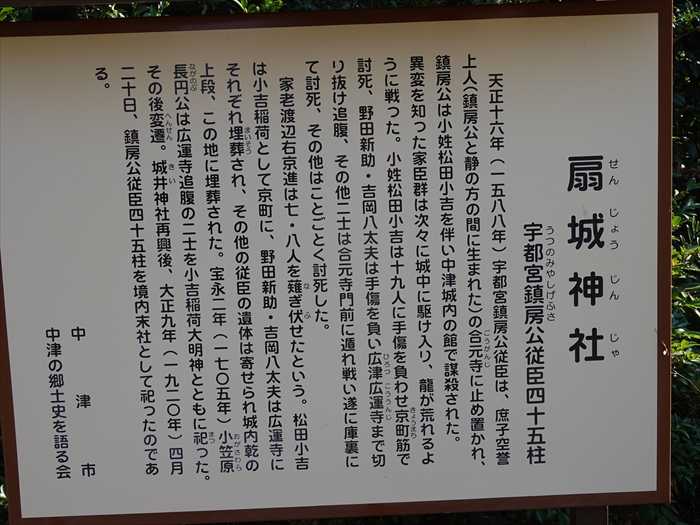

「扇城神社

宇都宮鎮房公従臣四十五柱

天正十六年(一五八八年)宇都宮鎮房公従臣は、庶子空誉上人(鎮房公と静の方の間に生まれた)

の合元寺に止め置かれ、鎮房公は小姓松田小吉を伴い中津城内の館で謀殺された。

異変を知った家臣群は次々に城内に駆け入り、龍が荒れるように戦った。小姓松田小吉は十九人に

手傷を負わせ京町筋で討死、野田新助・吉岡八太夫は手傷を負い広津広運寺まで通り抜け追腹、

その他二士は合元寺門前に遁れ戦い遂に庫裏にて討死、その他はことごとく討死した。

家老渡部右京進は七・八人を薙(な)ぎ伏せたという。松田小吉は小吉稲荷として京町に、

野田新助・吉岡八太夫は広運寺にそれぞれ埋葬され、その他の従臣の遺体は寄せられ城内乾の

上段、この地に埋葬された。宝永ニ年(一七〇五年)小笠原長円公は広運寺追腹の二士を

小吉稲荷大明神とともに祀った。

その後変遷。城井神社再興後、大正九年(一九ニ〇年)四月二十日、鎮房公従臣四十五柱を

境内末社として祀ったのである。」

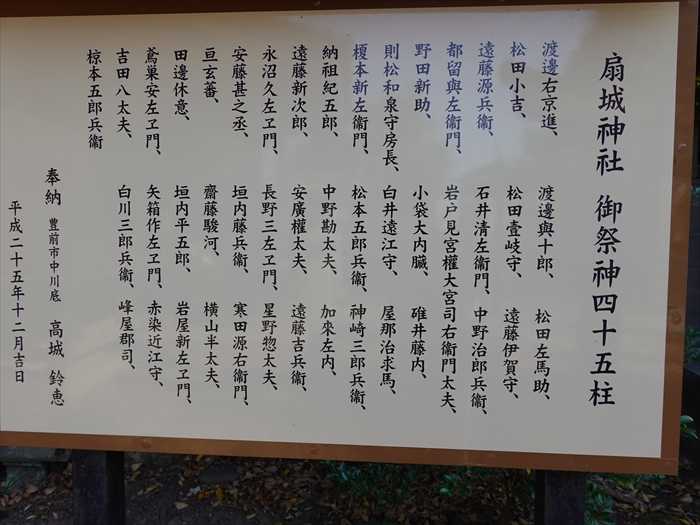

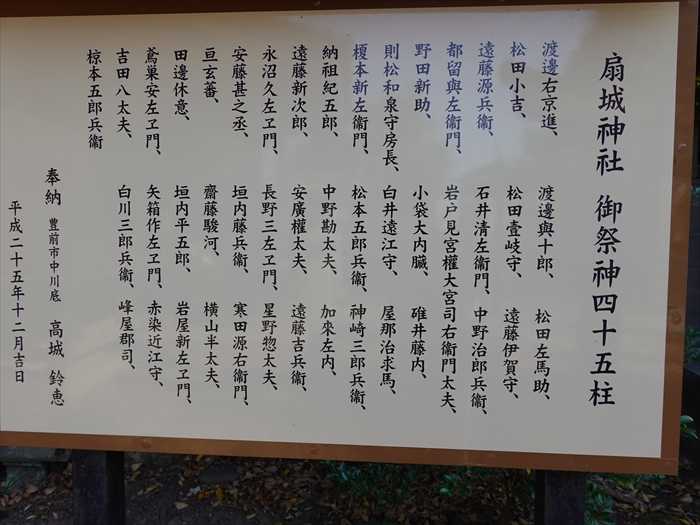

「扇城神社 御祭神四十五柱」案内板。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

最上部の5階に到着。

南側の「二重櫓(大鞁櫓)(だいひやぐら)」を見る。

その先に中津市市街地が拡がっていた。

「二重櫓(大鞁櫓)」をズームして。

南側の山並みの案内図。

左からズームして。

山並みの案内図から、奥の山並みは、左から瓦岳625m、桧原山735m、樋桶山、

中央に雁股山807m、小屋ヶ岳、経読岳(仏岳)992m、犬ケ岳(神の山)1131m

紅葉にズームして。

東側の「中津市民プール」、この先が宇佐・国東半島方面。

北東方向には瀬戸内海?・に流れ込む「中津川」と右岸には「 中津干潟 」👈リンク が。

「中津干潟」は一級河川の山国川と二級河川の犬丸川という2本の河川とその

支川が流れ込んでいることによって出来た干潟。

日本最大の干潟は有明海と八代海に集中していて、日本の干潟面積の約6~7割を占めている。

「中津干潟」を中心とする豊前海の干潟は、これに次ぐ国内の約1割の面積を有し、瀬戸内海

最大の干潟。有明・八代の干潟はシルト分の多い泥質干潟ですが、中津干潟は砂分の混じった

砂泥質干潟。"潟スキー"などの特殊な道具を使わなくても、大潮時には沖合約3kmあたりまで、

貝類がでとれていましたが、近年は減少が心配されている と。

「北の橋」その先に「龍王橋」が見えた。

西側には中津川と山国川との間にある中洲・「小祝(こいわい)島」への「小祝橋」が見えた。

南西方向の山並みを見る。

左に「小屋ヶ岳」、「経読岳(仏岳)・992m」そして中央右側の尖った山が

左手に「瓦岳・625m」、「桧原山・735m」、「樋樋山・877m」

そして右側に「雁股山・807m」。

この南方向の山の名は?鬼落山の方向であろうか。

JR中津駅方向。

5階の展望台からの眺望を楽しんだ後は階段を5→4階へ下る。

4→3階へ下る。

3→2階へ下る。

2→1階へ下る。

階段を下りた右側が「続日本百名城」のスタンプ置場であった。

1階の左手には土産物売場、右側に歴代藩主の甲冑展示。

そして再び模擬天守入口から模擬二重櫓を見る。

「大鞁櫓(だいひやぐら)」とも呼ばれているようだ。

「城主の馬具等を格納するところ」と。

「大鞁櫓」を下りて再び黄葉を見る。

「天守」、「大鞁櫓」を振り返る。

手水鉢は空であった。

「大久保麑山(おおくぼ げいざん)先生紀年碑」。

「大久保麑山先生の碑」。

1826*-1885 幕末-明治時代の武士、教育者。

文政8年12月11日生まれ。豊前(ぶぜん)中津藩(大分県)藩士。叔父の野本白巌の塾で学ぶ。

陣道具奉行、三百間砲台守隊長をへて藩校進脩館の助教となる。維新後は片端中学で教えた。

明治18年8月18日死去。61歳。名は教之。字(あざな)は子誨。通称は逕三。

陣道具奉行、三百間砲台守隊長をへて藩校進脩館の助教となる。維新後は片端中学で教えた。

明治18年8月18日死去。61歳。名は教之。字(あざな)は子誨。通称は逕三。

そして「中津大神宮」へ。

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

拝殿に向かって石畳を進む。

「豊前の国のお伊勢様 中津大神宮」と。

「七五三詣」の絵馬、その奥には砲弾が安置されている「日露記念」碑。

「中津大神宮由緒記

御祭神 天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)・豊受大神(とようけのおおかみ)ほか二柱

明治十四年九月伊勢ノ神宮御分霊を奉迎鎮祭し、神宮豊前教会として御鎮座。

明治三十二年神宮教解散、神宮奉斎会設立により、神宮奉斎会中津支部と改称、神宮大麻と

神宮暦頒布業務を担当、豊前の国(企救・田川・京都・仲津・築城・上毛・下毛・宇佐)総しづめの社

として、また、豊前の国の「お伊勢様」としてあまねく人々の崇拝をあつめ、その後、幾多の変遷

を経て昭和二十一年四月中津大神宮として今日に至る。

神宮暦頒布業務を担当、豊前の国(企救・田川・京都・仲津・築城・上毛・下毛・宇佐)総しづめの社

として、また、豊前の国の「お伊勢様」としてあまねく人々の崇拝をあつめ、その後、幾多の変遷

を経て昭和二十一年四月中津大神宮として今日に至る。

また、奉拝殿の格天井には創建当時の崇敬者の手による天井絵二一六枚が奉納されている。」

「拝殿」。

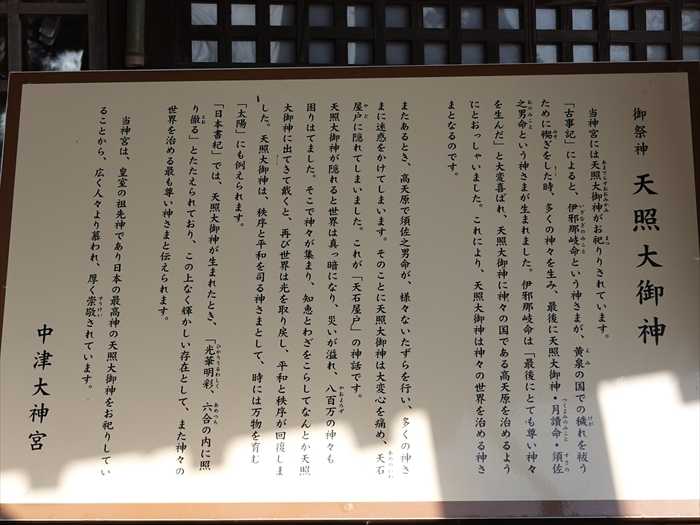

「御祭神 天照大御神

当神宮には天照大御神(あまてらすおおみかみ)がお祀りされています。

「古事記」によると、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)という神さまが、黄泉(よみ)の国での

穢(けが)れを祓うために禊(みそ)ぎをした時、多くの神々を生み、最後に天照大御神・月讀命

(つくよみのみこと)・須佐之男命(すさのおのみこと)という神さまが生まれました。

伊邪那岐命は「最後にとても尊い神々を生んだ」と大変喜ばれ、天照大御神に神々の国である

高天原を治めるようにとおっしゃいました。これにより、天照大御神は神々の世界を治める神さま

となるのです。

穢(けが)れを祓うために禊(みそ)ぎをした時、多くの神々を生み、最後に天照大御神・月讀命

(つくよみのみこと)・須佐之男命(すさのおのみこと)という神さまが生まれました。

伊邪那岐命は「最後にとても尊い神々を生んだ」と大変喜ばれ、天照大御神に神々の国である

高天原を治めるようにとおっしゃいました。これにより、天照大御神は神々の世界を治める神さま

となるのです。

またあるとき、高天原で須佐之男命が、様々ないたずらを行い、多くの神さまに迷惑をかけて

しまいます。そのことに天照大御神は大変心を痛め、天石屋戸(あめのいわやど)に隠れて

しまいました。これが「天石屋戸」の神話です

しまいます。そのことに天照大御神は大変心を痛め、天石屋戸(あめのいわやど)に隠れて

しまいました。これが「天石屋戸」の神話です

天照大御神が隠れると世界は真っ暗になり、災いが溢れ、八百万(やおよろず)の神々も困り

はてました。そこで神々が集まり、知恵とわざをこらしてなんとか天照大御神に出てきて截くと、

再び世界は光を取り戻し、平和と秩序が回復しました。天照大御神は、秩序と平和を司る神さま

として、時には万物を育む「太陽」にも例えられます。

はてました。そこで神々が集まり、知恵とわざをこらしてなんとか天照大御神に出てきて截くと、

再び世界は光を取り戻し、平和と秩序が回復しました。天照大御神は、秩序と平和を司る神さま

として、時には万物を育む「太陽」にも例えられます。

「日本書記」では、天照大御神が生まれたとき、「光華明彩(ひかりうるわしく)、六合

(あめつち)の内に照り徹(とお)る」とたたえられており、この上なく輝かしい存在として、

また神々の世界を治める最も尊い神さまと伝えられます。

(あめつち)の内に照り徹(とお)る」とたたえられており、この上なく輝かしい存在として、

また神々の世界を治める最も尊い神さまと伝えられます。

当神宮は、皇室の祖先神であり日本の最高神の天照大御神をお祀りしていることから、広く人々

より慕われ、厚く崇敬されています。」

より慕われ、厚く崇敬されています。」

「拝殿」の扁額には「天照皇大神」の文字が。

「内陣」。

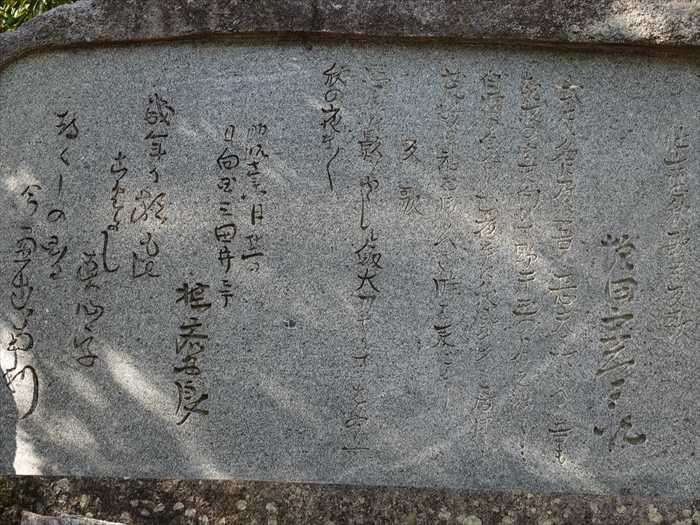

「西南之役 中津隊 百年祭記念」碑。

近寄って。

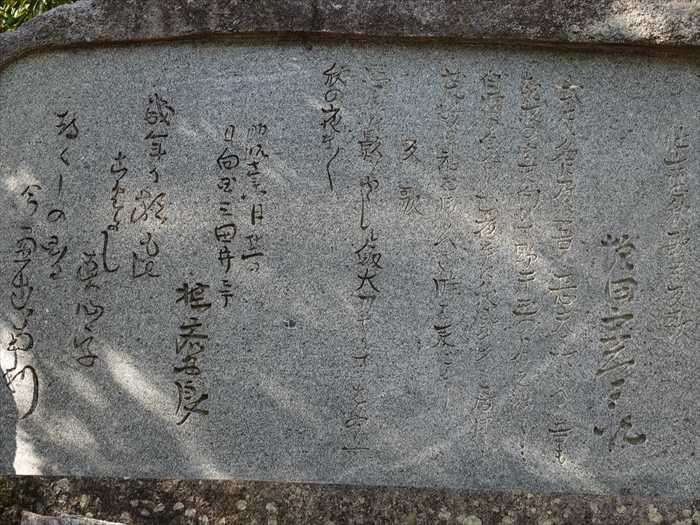

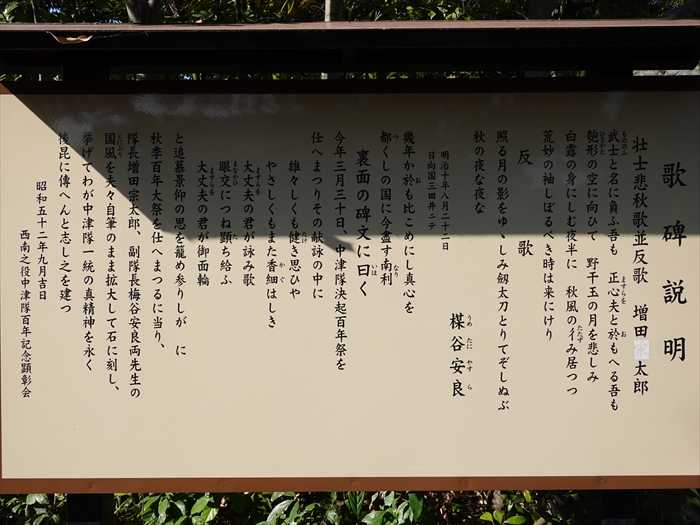

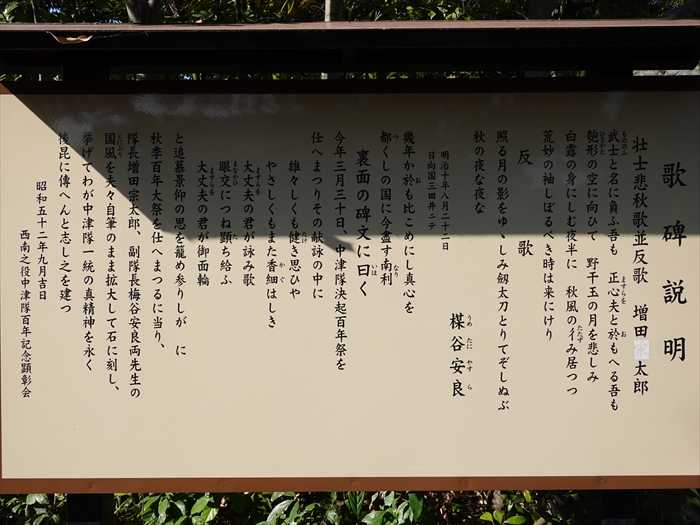

「歌碑説明

壮士悲秋歌並反歌 増田宗太郎

武士(もののふ)と名に負ふ吾も 正心夫(ますらお)と於(お)もへる吾も

匏形(ひさかた)の空に向ひて 野干玉(ぬばたま)の月を悲しみ

白露の身にしむ夜半に 秋風の彳(たたず)み居つつ

荒妙の袖しぼるべき時は来にけり

反歌

照る月の影をゆゝしみ劔大刀とりてぞしぬぶ秋の夜な夜な

楳谷安良

明冶十年八月ニ十ニ日

明冶十年八月ニ十ニ日

日向国三田井ニテ

幾年か於(お)も比こめにし真心を都くしの国に今盡す南利(なり)

幾年か於(お)も比こめにし真心を都くしの国に今盡す南利(なり)

裏面の碑文に日く

今年三月三十日、中津隊決起百年祭を仕へまつりその献詠の中に

雄々しくも健き思ひや

やさしくもまた香細(かぐ)はしき

大丈夫(ますらお)の君が詠み歌

眼交(まなかひ)につね顕(た)ち給ふ

大丈夫の君が御面輪(おもわ)

と追慕景仰の思を籠め参りしが に

秋季百年大祭を作へまつるに当り、

隊長増田宗太郎、副隊長梅谷安良先生の

国風(くにぶり)を夫々自筆のまま拡大して石に刻し、

挙げてわが中津隊一統の真精神を永く

後昆に傳へんと志し之を建つ」

「恭事神明碑」。

「恭事神明碑」。

「中津大神宮」の向かって左手にも、また別の社があった。

「城井神社」

参道左に「芭蕉句碑」。

「古池や 蛙飛びこむ 水の音」 。

「芭蕉句碑

貞享三年(一六八六年)春に深川芭蕉庵て詠まれた句

宝暦三年(一七五三年)池大雅が自性寺を訪ねた時に揮毫(きごう)したといわれる

『諸国翁墳記』に、「古池塚 豊前中津ニアリ門人等建」とある」

「拝殿」に向かって進む。

「城井神社(きいじんじゃ)」の「拝殿」。

「城井神社

御祭神 宇都宮鎮房

城井谷城主宇都宮家は信房より鎮房に至る十六代およそ四百年の間豊前国守として

徳政を布いた。

天正十五年(一五八七年)五月豊臣秀吉は九州平定にあたり豊前六郡を黒田孝高に、

二郡を毛利勝信に与え、鎮房には四国今治(十二万石)移封の御証判を与えた。

鎮房は累代の墳墓の地の安堵を願い、このご朱印状を返上したため、宇都宮一族は

黒田孝高、長政と豊前の地で死闘を繰り返すこととなり、黒岩山合戦(峯合戦)では

長政を敗退させた。そこで秀吉は孝高と謀り所領安堵を条件として長政と鎮房の息女

千代姫(鶴姫)との婚を約し和睦した。

天正十六年(一五八八年)四月二十日鎮房は中津城に招かれ酒宴の席で謀殺された。

宝永二年(一七〇五年)小笠原長円は小社を建て城井大権現として崇め、その後幾度かの

変遷の後城井神社として改められた。」

扁額「城井神社」

そして「扇城(せんじょう)神社」。

「宇都宮鎮房公従臣四十五柱 扇城神社」。

「社殿」。

「扇城神社

宇都宮鎮房公従臣四十五柱

天正十六年(一五八八年)宇都宮鎮房公従臣は、庶子空誉上人(鎮房公と静の方の間に生まれた)

の合元寺に止め置かれ、鎮房公は小姓松田小吉を伴い中津城内の館で謀殺された。

異変を知った家臣群は次々に城内に駆け入り、龍が荒れるように戦った。小姓松田小吉は十九人に

手傷を負わせ京町筋で討死、野田新助・吉岡八太夫は手傷を負い広津広運寺まで通り抜け追腹、

その他二士は合元寺門前に遁れ戦い遂に庫裏にて討死、その他はことごとく討死した。

家老渡部右京進は七・八人を薙(な)ぎ伏せたという。松田小吉は小吉稲荷として京町に、

野田新助・吉岡八太夫は広運寺にそれぞれ埋葬され、その他の従臣の遺体は寄せられ城内乾の

上段、この地に埋葬された。宝永ニ年(一七〇五年)小笠原長円公は広運寺追腹の二士を

小吉稲荷大明神とともに祀った。

その後変遷。城井神社再興後、大正九年(一九ニ〇年)四月二十日、鎮房公従臣四十五柱を

境内末社として祀ったのである。」

「扇城神社 御祭神四十五柱」案内板。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.