PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「国清寺」の鐘楼。延宝8年 (1680)の建立 と。

「梵鐘」。

そして正面に「本堂(方丈)」。

寄棟造瓦葺の「本堂(方丈)」は、昭和9年(1934)の建立である。

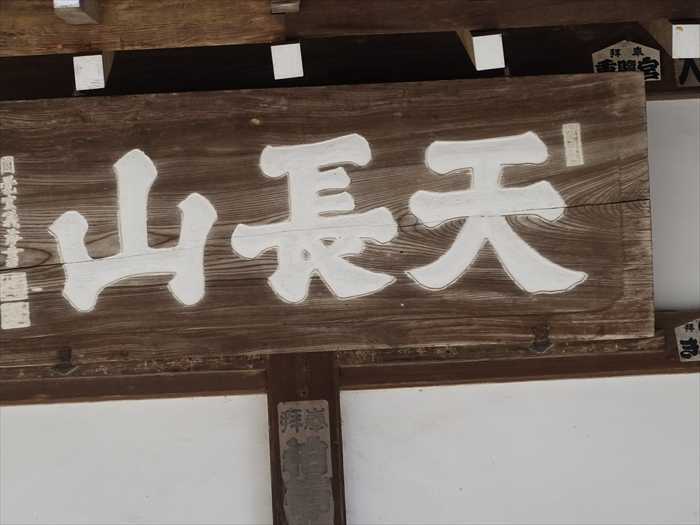

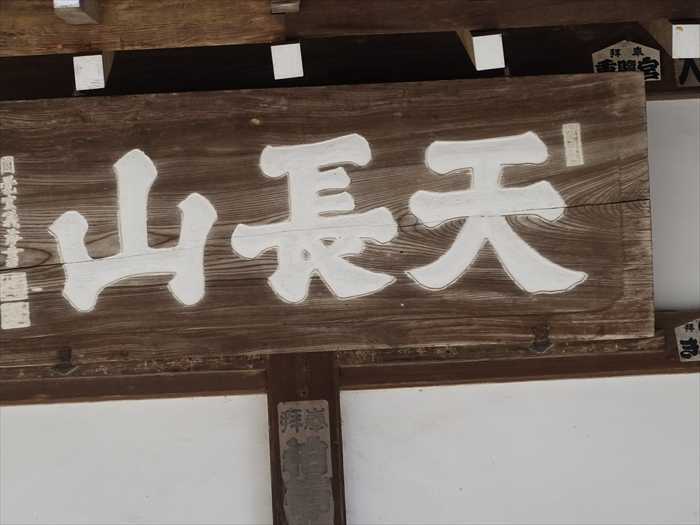

扁額「天長山」。

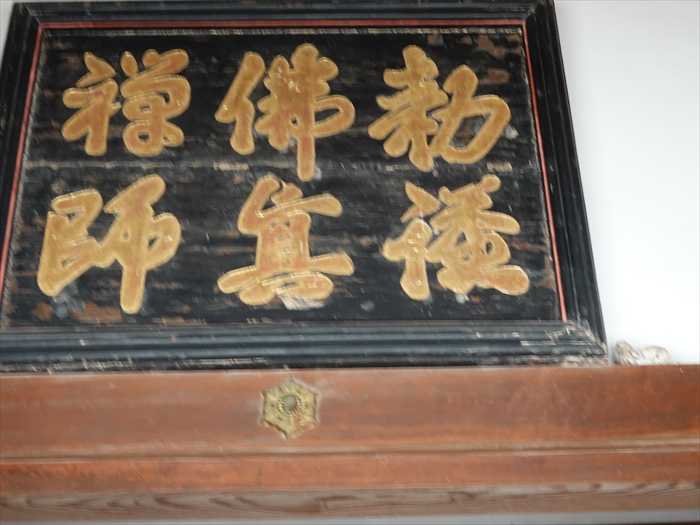

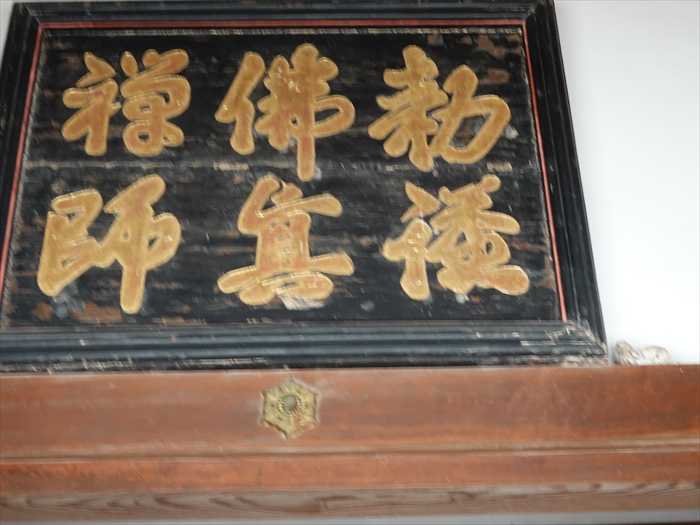

「方丈」内部の扁額は後花園天皇直筆の「勅諡佛真禅師(ちょくしぶっしんぜんじ)」と。

「勅諡佛真禅師」とは初代國清寺住職「無礙妙謙(むげみょうけん)」和尚のこと。

「本堂」の内陣を見る。

ズームして。

「国清寺のスダジイ」に向かって境内を北に進む。

「畠山國清・上杉憲顕 開基塔」碑。

正面にあったのが開山である畠山國清を祀る「開山塔」。

史実としての「国清寺」の正式な読みは「こくしょうじ」だが、現在では「こくせいじ」を

正としている。ここにも支配者による史実と土着民との隔たりを感じるのではあったが。

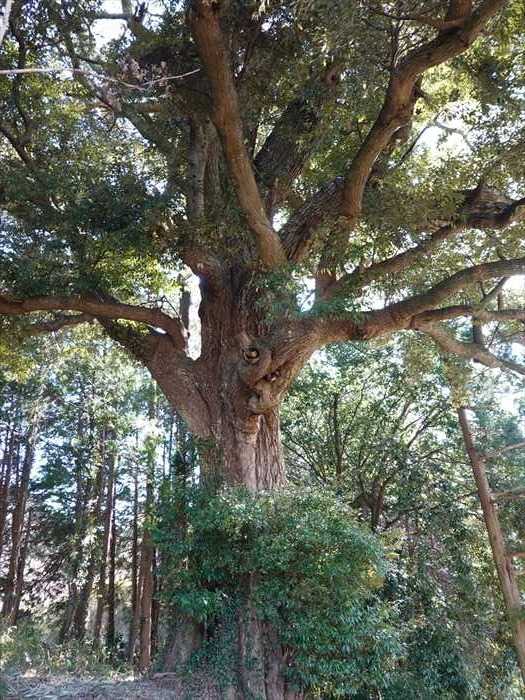

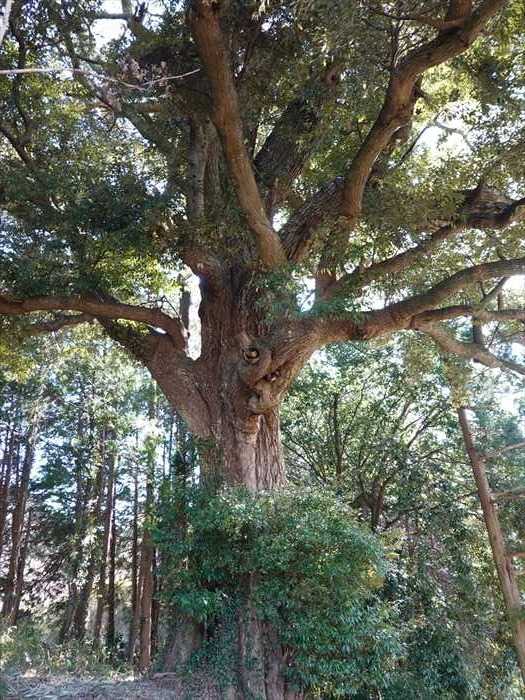

そして「国清寺のスダジイ」。

「國清寺椎の木について

椎の木はブナ科の常緑高木で、気候温暖な地に多く鬱蒼とした大木になると言われる。

室町の古刹國清寺の森に残るこの椎は正にその樹木で樹齢八百年と伝わる貴重な古木

である。」

近づいて見上げて。

紹介する。

シイノキがシイタケ栽培に使われる木に使用されるが、シイタケの種菌をつけた原木を

「ほだぎ」と呼ぶ。原木とする椎の木に丸棒型材(種駒)を打ち込ち込んだ物である。

この作業を挿し木の場合と関連づけて記すと、次のような相関的図式が成り立つ。

「台木+穂木=接ぎ木。原木+種駒=ほだ木。」これにより、「原木」を「台木」になぞらえて、

このホダイギという語が略音転訛し、「ほだぎ」の呼び名になったものと考察する。

関連して、「すだぎ」については、「素台木」の語を想起する。しいたけ栽培の「もと」

(基礎)となる台の木という意味を持。素台木の語音ソダイギがスダイギに音韻変化したものと

思われる。しかし、素の字の漢音はソ、呉音はスであり、後者に基づいても考えられ、

スダイギがスダギ→スダと略音化し、この略音スダをシイ(椎)と結合して連濁音化した

呼び名の「すだじい」であると提言する。結局、「スダジイ」の名前は、「素台木」を語源とし、

シイタケ造りの基礎となる台木的な椎(しい)の木という意味を表わすものであると言える。」

富士山の勇姿を見る。

引き返すと左手前方にも石塔と石碑群があった。

手前に「十三重塔」。

近づいて。

「上杉憲顯公顕彰碑

南北朝武将上杉憲 顯 は関東管領、上野、越後、伊豆守護などの要職を歴任し晩年伊豆に国清寺を建立、

壮麗な寺院に修築整備された。

國清寺は三代将軍足利義満の代に関東十刹の一寺に数えられたと伝えられる。

憲顯 公は応安元年(一三六八)九月十九日足利陣中に没し此処國清寺の森に眠る。因みに鎌倉九代記に

卒去後の上杉憲 顯 公葬送の記録があると郷土史家木下喜衛氏は講ず。

上杉憲 顯 公 世を去りて六百三十年その功を称え徳を偲びて碑を刻み後世に残す。 」

奥にある墓は上杉憲顯と関係者の墓であろうか?

五輪塔の墓石?に近づいて。

「本堂」前まで戻り六地蔵と共に。

朱の鳥居のある神社をズームで。

「仏殿(釈迦堂)」北側の「般若塔」と刻まれた石碑。

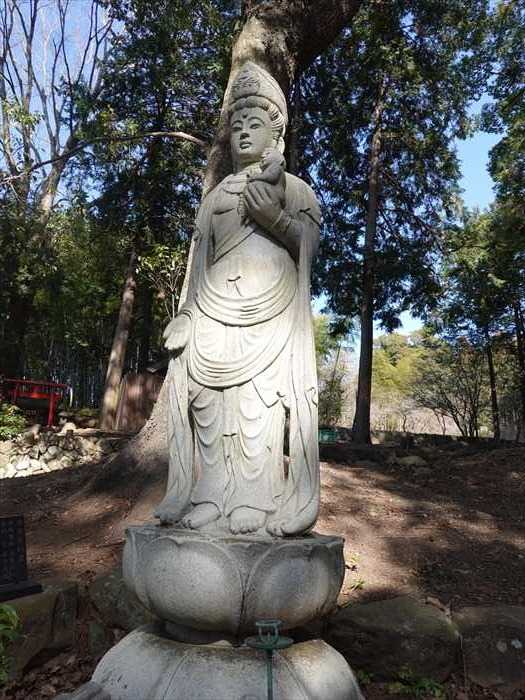

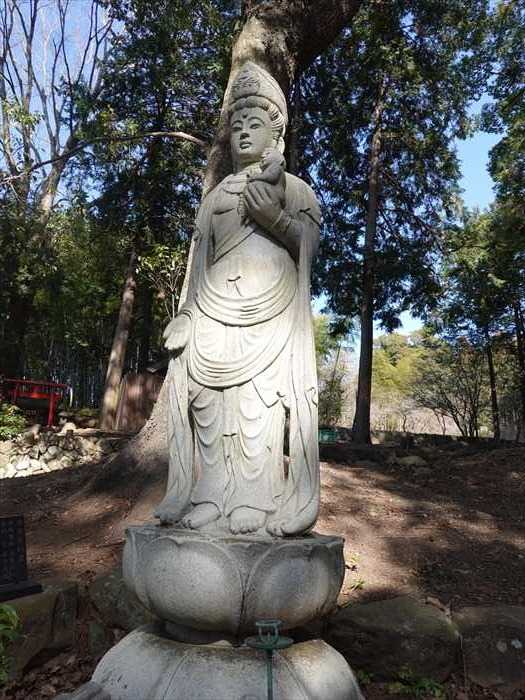

「慈母観音像」。

「慈母観音像」は慈しみの母であり、抱いている子供が衆生の私たちを常に母親の愛情で見守る

意味もある。その為、家内安全・子授け・子供無事成長・水子供養等々の願いを成就すると

いわれているのだ。

お顔をそして抱いている子供のお姿をズームで。

「建光空◯」と刻まれた石碑。

そして先程見えた「神社」を振り返った後に「國清寺」を後にしたのであった。

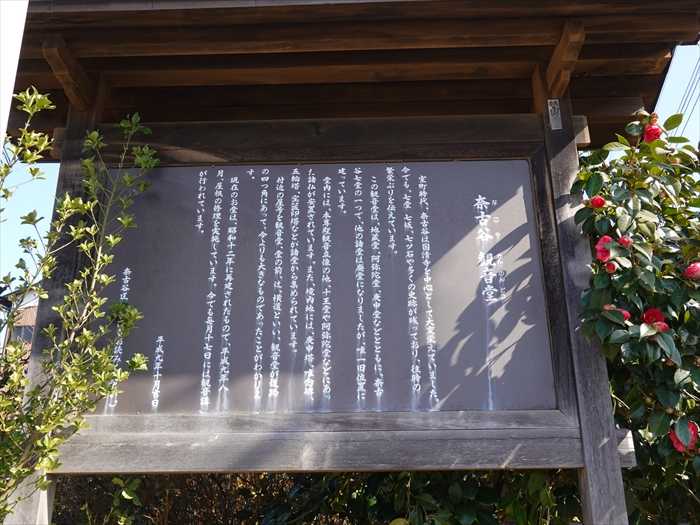

そして次に立ち寄ったのが「奈古谷観音堂」。

静岡県伊豆の国市奈古谷。

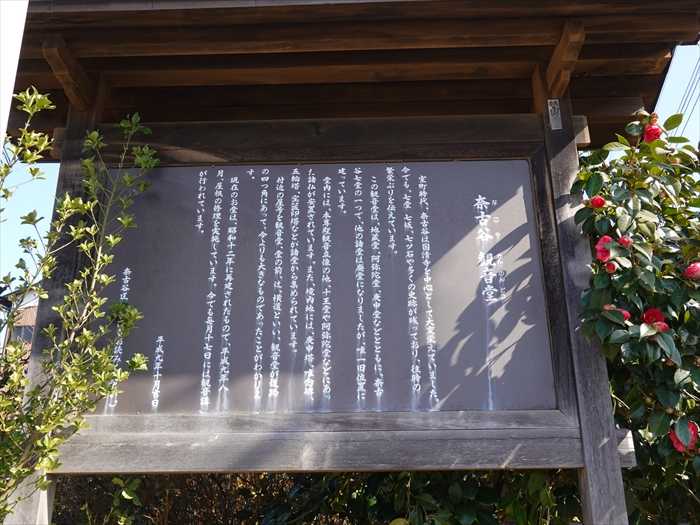

「奈古谷観音堂

室町時代、奈古谷は国清寺を中心として大変栄えていました。

今でも、七堂、七坂、七ツ石や多くの史跡が残っており、往時の繁栄ぶりを伝えています。

この観音堂は、地蔵堂、阿弥陀堂、庚申堂などとともに、奈古谷七堂の一つで、他の諸堂は

廃堂になりましたが、唯一旧位置に建っています。

堂内には、本尊聖観音立像の他、十王堂や阿弥陀堂などにあった諸仏が安置されています。

また、境内地には、庚申塔、唯念碑、五輪塔、宝篋印塔などが諸堂から集められています。

付近の屋号を観音堂、堂の前、辻、横道といい、観音堂が道路の四つ角にあって、今よりも

大きなものであったことがわかります。

現在のお堂は、昭和十二年に再建されたもので、平成九年八月、屋根の修理を実施しています。

今でも毎月十七日には観音講が行われています。」

「奈古谷観音堂」は、いずれも国清寺の祠堂や支院に由来する建造物であり、中世以来

国清寺を中心に形作られてきた宗教的空間の一部をなすものである。

大きい石塔が並んでいた。中央左奥は南無阿弥陀仏と刻まれた念仏塔。

説明板にある「唯念碑」のことであっただろうか。

境内には多くの石碑、石仏が並んでいた。

「奈古谷観音堂」を正面から。

「馬頭観世音」。

入口の階段脇には馬頭観音が数基並んでいた。

馬頭観音碑で建立年の読み取れるものは昭和36年と昭和26年 と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「梵鐘」。

そして正面に「本堂(方丈)」。

寄棟造瓦葺の「本堂(方丈)」は、昭和9年(1934)の建立である。

扁額「天長山」。

「方丈」内部の扁額は後花園天皇直筆の「勅諡佛真禅師(ちょくしぶっしんぜんじ)」と。

「勅諡佛真禅師」とは初代國清寺住職「無礙妙謙(むげみょうけん)」和尚のこと。

修理増築された頃に中国へ渡り、天目山禪寺に修行する一方、多くの寺々をめぐり佛法の真髄を

求め、その奥義をきわめた。帰国後、鎌倉5山中第3位の壽福寺住職や圓覚寺の住持となり、礼に

篤いその人柄からにじみ出る徳を持って優れた人を育てるなど、卓越した手腕を寺院経営に発揮

した、と言われている。

求め、その奥義をきわめた。帰国後、鎌倉5山中第3位の壽福寺住職や圓覚寺の住持となり、礼に

篤いその人柄からにじみ出る徳を持って優れた人を育てるなど、卓越した手腕を寺院経営に発揮

した、と言われている。

その後、上杉憲顯によって開山として國清寺に迎えられた妙謙和尚は、人材育成や伽藍の造営にも

努力を続け、立派な禪学の道場を創りあげた。また妙謙和尚はその功績を自分だけのものにせず、

隠退した翌年の春、國清寺を諸山に昇格させると共に、源叟(げんそう)和尚を國清寺の二世に

努力を続け、立派な禪学の道場を創りあげた。また妙謙和尚はその功績を自分だけのものにせず、

隠退した翌年の春、國清寺を諸山に昇格させると共に、源叟(げんそう)和尚を國清寺の二世に

推挙し、栄光ある寺格と共に管主の座に就かせるなど、数々の偉大な足跡を残している。

没後も、勅諡(ちょくし・勅命による法名)「佛眞禅師」や勅諡・佛眞神師額(國清寺本堂正面に

掲げられている後花園天皇直筆の額)などに見られる様に、その優れた人徳が今に伝わり広く人々に

崇敬されている。

掲げられている後花園天皇直筆の額)などに見られる様に、その優れた人徳が今に伝わり広く人々に

崇敬されている。

この無礙妙謙和尚の霊は、國清寺開基・畠山國清・再開基・上杉憲顯たちの霊と共に、國清寺の

裏山懐にそびえる椎の巨木に見守られ、静かに眠っている。

「本堂」の内陣を見る。

ズームして。

「国清寺のスダジイ」に向かって境内を北に進む。

「畠山國清・上杉憲顕 開基塔」碑。

正面にあったのが開山である畠山國清を祀る「開山塔」。

史実としての「国清寺」の正式な読みは「こくしょうじ」だが、現在では「こくせいじ」を

正としている。ここにも支配者による史実と土着民との隔たりを感じるのではあったが。

そして「国清寺のスダジイ」。

「國清寺椎の木について

椎の木はブナ科の常緑高木で、気候温暖な地に多く鬱蒼とした大木になると言われる。

室町の古刹國清寺の森に残るこの椎は正にその樹木で樹齢八百年と伝わる貴重な古木

である。」

近づいて見上げて。

紹介する。

シイノキがシイタケ栽培に使われる木に使用されるが、シイタケの種菌をつけた原木を

「ほだぎ」と呼ぶ。原木とする椎の木に丸棒型材(種駒)を打ち込ち込んだ物である。

この作業を挿し木の場合と関連づけて記すと、次のような相関的図式が成り立つ。

「台木+穂木=接ぎ木。原木+種駒=ほだ木。」これにより、「原木」を「台木」になぞらえて、

このホダイギという語が略音転訛し、「ほだぎ」の呼び名になったものと考察する。

関連して、「すだぎ」については、「素台木」の語を想起する。しいたけ栽培の「もと」

(基礎)となる台の木という意味を持。素台木の語音ソダイギがスダイギに音韻変化したものと

思われる。しかし、素の字の漢音はソ、呉音はスであり、後者に基づいても考えられ、

スダイギがスダギ→スダと略音化し、この略音スダをシイ(椎)と結合して連濁音化した

呼び名の「すだじい」であると提言する。結局、「スダジイ」の名前は、「素台木」を語源とし、

シイタケ造りの基礎となる台木的な椎(しい)の木という意味を表わすものであると言える。」

富士山の勇姿を見る。

引き返すと左手前方にも石塔と石碑群があった。

手前に「十三重塔」。

近づいて。

「上杉憲顯公顕彰碑

南北朝武将上杉憲 顯 は関東管領、上野、越後、伊豆守護などの要職を歴任し晩年伊豆に国清寺を建立、

壮麗な寺院に修築整備された。

國清寺は三代将軍足利義満の代に関東十刹の一寺に数えられたと伝えられる。

憲顯 公は応安元年(一三六八)九月十九日足利陣中に没し此処國清寺の森に眠る。因みに鎌倉九代記に

卒去後の上杉憲 顯 公葬送の記録があると郷土史家木下喜衛氏は講ず。

上杉憲 顯 公 世を去りて六百三十年その功を称え徳を偲びて碑を刻み後世に残す。 」

奥にある墓は上杉憲顯と関係者の墓であろうか?

五輪塔の墓石?に近づいて。

「本堂」前まで戻り六地蔵と共に。

朱の鳥居のある神社をズームで。

「仏殿(釈迦堂)」北側の「般若塔」と刻まれた石碑。

「慈母観音像」。

「慈母観音像」は慈しみの母であり、抱いている子供が衆生の私たちを常に母親の愛情で見守る

意味もある。その為、家内安全・子授け・子供無事成長・水子供養等々の願いを成就すると

いわれているのだ。

お顔をそして抱いている子供のお姿をズームで。

「建光空◯」と刻まれた石碑。

そして先程見えた「神社」を振り返った後に「國清寺」を後にしたのであった。

そして次に立ち寄ったのが「奈古谷観音堂」。

静岡県伊豆の国市奈古谷。

「奈古谷観音堂

室町時代、奈古谷は国清寺を中心として大変栄えていました。

今でも、七堂、七坂、七ツ石や多くの史跡が残っており、往時の繁栄ぶりを伝えています。

この観音堂は、地蔵堂、阿弥陀堂、庚申堂などとともに、奈古谷七堂の一つで、他の諸堂は

廃堂になりましたが、唯一旧位置に建っています。

堂内には、本尊聖観音立像の他、十王堂や阿弥陀堂などにあった諸仏が安置されています。

また、境内地には、庚申塔、唯念碑、五輪塔、宝篋印塔などが諸堂から集められています。

付近の屋号を観音堂、堂の前、辻、横道といい、観音堂が道路の四つ角にあって、今よりも

大きなものであったことがわかります。

現在のお堂は、昭和十二年に再建されたもので、平成九年八月、屋根の修理を実施しています。

今でも毎月十七日には観音講が行われています。」

「奈古谷観音堂」は、いずれも国清寺の祠堂や支院に由来する建造物であり、中世以来

国清寺を中心に形作られてきた宗教的空間の一部をなすものである。

大きい石塔が並んでいた。中央左奥は南無阿弥陀仏と刻まれた念仏塔。

説明板にある「唯念碑」のことであっただろうか。

境内には多くの石碑、石仏が並んでいた。

「奈古谷観音堂」を正面から。

「馬頭観世音」。

入口の階段脇には馬頭観音が数基並んでいた。

馬頭観音碑で建立年の読み取れるものは昭和36年と昭和26年 と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.