PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「加藤景廉一族の墓」を後にして、国道136号を狩野川に沿って南下する。

「横瀬」交差点を右方向にカーブして進むと右手にあったのが

「横瀬八幡神社 (よこせはちまんじんじゃ) 」。

静岡県伊豆市修善寺256。

社号標石には「八幡神社」。

石鳥居の扁額は「八幡宮」。

石段を上がると「拝殿」が正面に。

「神楽殿」。

「手水舎」。

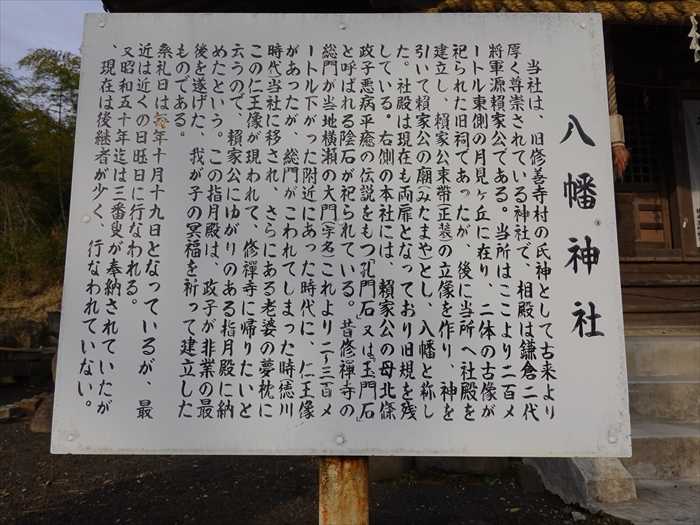

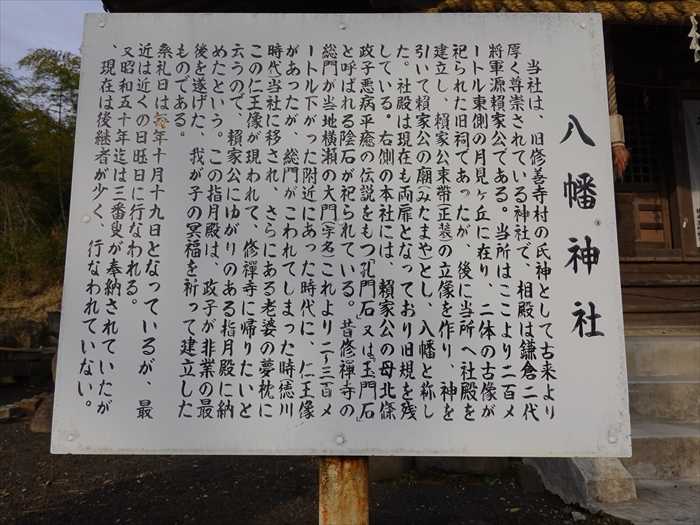

「八幡神社

当社は、旧修善寺村の氏神として古来より厚く尊崇されている神社で、相殿は鎌倉二代将軍

頼家公である。当所はここより二百メートル東側の月見ヶ丘に在り、ニ体の古像が祀られた

旧祠であったが、後に当所へ社殿を建立し、 頼家公束帯(正装)の立像を作り、神を引いて

頼家公の廟(みたまや)とし、八幡と称した。社殿は現在も両扉となっており旧規を残している。

右側の本社には、頼家公の母北條政子悪病平癒の伝説をもつ「孔門石」又は「玉門石」と

呼ばれる陰石が祀られている。 昔修禅寺の総門が当地横瀬の大門(字名)これよりニ~三百メートル

下がった附近にあった時代に、仁王像があったが、総門がこわれてしまった時(徳川時代)に当社に

移され、さらにある老婆の夢枕にこの仁王像が現れて、修禅寺に帰りたいと云うので、頼家公に

ゆが(か)りのある指月殿に納めたという。この指月殿は、政子が非業の最後(期)を遂げた、我が子

の冥福を祈って建立したものである。

祭礼日は毎年十月十九日となっているが、最近は近くの日𫞂(曜)日に行なわれる。

又昭和五十年迄は三番叟が奉納されていたが、現在は後継者が少なく、行なわれていない。」

ほど遠く、この社はひっそりと静かで、落ち着いた佇まいの神社であった。

内陣。

「修善寺橋」の袂にあった「月見ヶ丘愛童将軍地蔵尊」。

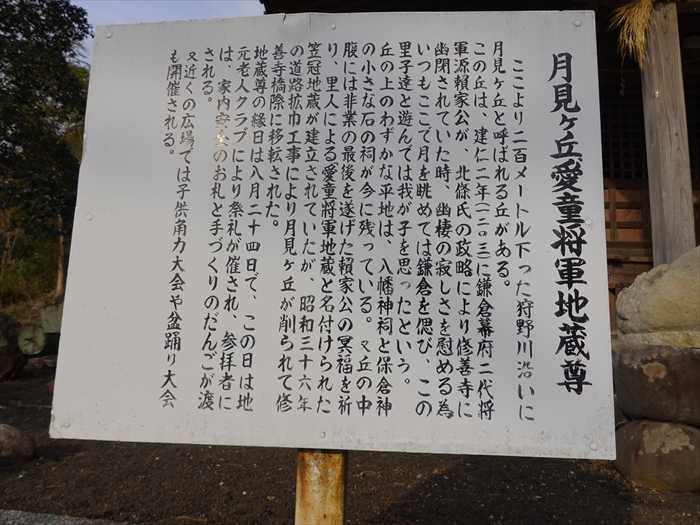

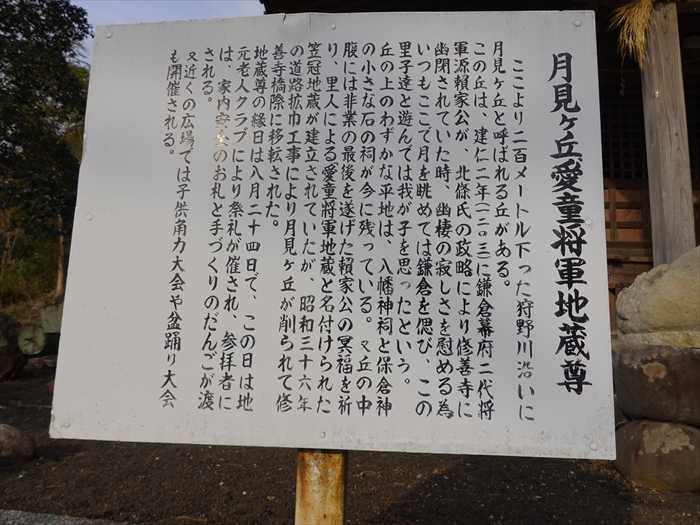

「月見ヶ丘愛童将軍地蔵尊

ここより二百メートル下った狩野川沿いに月見ヶ丘と呼ばれる丘がある。

「横瀬」交差点を右方向にカーブして進むと右手にあったのが

「横瀬八幡神社 (よこせはちまんじんじゃ) 」。

静岡県伊豆市修善寺256。

社号標石には「八幡神社」。

石鳥居の扁額は「八幡宮」。

石段を上がると「拝殿」が正面に。

「神楽殿」。

「手水舎」。

「八幡神社

当社は、旧修善寺村の氏神として古来より厚く尊崇されている神社で、相殿は鎌倉二代将軍

頼家公である。当所はここより二百メートル東側の月見ヶ丘に在り、ニ体の古像が祀られた

旧祠であったが、後に当所へ社殿を建立し、 頼家公束帯(正装)の立像を作り、神を引いて

頼家公の廟(みたまや)とし、八幡と称した。社殿は現在も両扉となっており旧規を残している。

右側の本社には、頼家公の母北條政子悪病平癒の伝説をもつ「孔門石」又は「玉門石」と

呼ばれる陰石が祀られている。 昔修禅寺の総門が当地横瀬の大門(字名)これよりニ~三百メートル

下がった附近にあった時代に、仁王像があったが、総門がこわれてしまった時(徳川時代)に当社に

移され、さらにある老婆の夢枕にこの仁王像が現れて、修禅寺に帰りたいと云うので、頼家公に

ゆが(か)りのある指月殿に納めたという。この指月殿は、政子が非業の最後(期)を遂げた、我が子

の冥福を祈って建立したものである。

祭礼日は毎年十月十九日となっているが、最近は近くの日𫞂(曜)日に行なわれる。

又昭和五十年迄は三番叟が奉納されていたが、現在は後継者が少なく、行なわれていない。」

ほど遠く、この社はひっそりと静かで、落ち着いた佇まいの神社であった。

内陣。

「修善寺橋」の袂にあった「月見ヶ丘愛童将軍地蔵尊」。

「月見ヶ丘愛童将軍地蔵尊

ここより二百メートル下った狩野川沿いに月見ヶ丘と呼ばれる丘がある。

幽閉されていた時、幽棲の寂しさを慰める為いつもここで月を眺めては鎌倉を偲び、この里子達と

遊んでは我が子を思ったという。

遊んでは我が子を思ったという。

丘の上のわずかな平地は、八幡神祠と保倉神の小さな石の祠が今に残っている。又丘の中腹には

非業の最後(期)を遂げた頼家公の冥福を祈り、里人による愛童将軍地蔵と名付けられた笠冠地蔵が

建立されていたが、昭和三十六年の道路拡巾工事により月見ヶ丘が削られて修善寺橋際に

移転された。

非業の最後(期)を遂げた頼家公の冥福を祈り、里人による愛童将軍地蔵と名付けられた笠冠地蔵が

建立されていたが、昭和三十六年の道路拡巾工事により月見ヶ丘が削られて修善寺橋際に

移転された。

地蔵尊の縁日は八月ニ十四日で、この日は地元老人クラブにより祭礼が催され、参拝者には、

家内安全のお礼と手づくりのだんごが渡される。又近くの広場では子供角力大会や盆踊り大会も

開催される。」

「北条と源氏ゆかりの史跡めぐり 修善寺温泉街モバイルスタンプラリー」の

「源頼朝」。

ちょっと変わった狛犬

横瀬八幡神社の狛犬は、一般的な狛犬と形が異なっており、カエル?やナマズ?のような風貌。

台座には『奉納宝暦十三年十一月吉日』とあり、1757年に奉納されたことがわかった。

この狛犬は、当時の石工が狛犬を見たことがなかったため、口伝のみの想像で彫られたものと

言われているようである。

ちょっととぼけた顔をしたかわいい狛犬なのであった。

阿形像。

お顔を正面から。

吽形像。

お顔を正面から。

朱の祠に「孔門石」がまつられていた。

北条政子が修善寺に湯あみに訪れていた際に女性の下の病に罹り、鎌倉から名医を呼び

寄せたが、政子の侍従から「奥殿の扉を開けてはいけない、手も触れてはいけない」と、

申し付けられてしまい困った医者が苦肉の策で、糸の端を政子に持ってもらい、その動きで

なんとか病を特定したが、今度は薬を塗る場所をどのように説明したらよいかと困っていた

ところ、神夢のお告げがあったという横瀬八幡神社の神主が、女陰の石尊を医者のもとへ

持ってきた。医者がその石に丹粉鉄の3色(丹は赤、粉はおしろい、鉄はお歯黒)を塗って

薬を塗る場所を指定し、政子が承知し従ったところ、たちどころに病が治った。

それ以来、この石は女性特有の病、子宝開運のご利益のある石として祀られています。

また、石は人の手で彫られたものではなく、自然石であることも伝えられています と。

正面から一番右の赤い幕のかかった祠に、北条政子に縁があると伝わる女陰石が祀られていた。

陰石の前には、教育的配慮のため?か赤い蝶ネクタイの付けられた神前幕があったが・・・。

失礼して、「孔門石」を・・・・。

左には石祠が並んでいた。

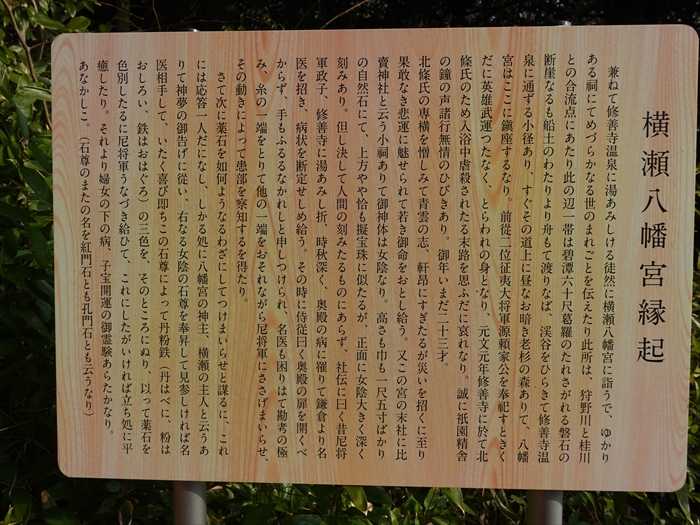

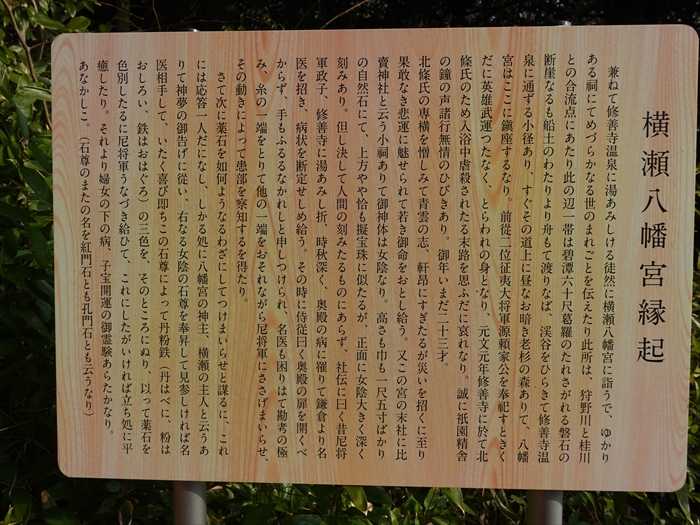

「横瀬八幡宮縁起

兼ねて修善寺温泉に湯あみしける徒然に横瀬八幡宮に詣うで、ゆかりある祠にてめづらかなる

世のまれごとを伝えたり此所は、狩野川と桂川との合流点にあたり此の辺一帯は碧潭六十尺葛羅の

たれさがれる磐石の断崖なるも船土のわたりより舟もて渡りなば、渓谷をひらきて修善寺温泉に

通ずる小径あり、すぐその道上に昼なお暗き老杉の森ありて、八幡宮はここに鎭座するなり。

前從ニ位征夷大将軍源頼家公を奉祀すときくだに英雄武運つたなく、とらわれの身となり、元文

家内安全のお礼と手づくりのだんごが渡される。又近くの広場では子供角力大会や盆踊り大会も

開催される。」

「北条と源氏ゆかりの史跡めぐり 修善寺温泉街モバイルスタンプラリー」の

「源頼朝」。

ちょっと変わった狛犬

横瀬八幡神社の狛犬は、一般的な狛犬と形が異なっており、カエル?やナマズ?のような風貌。

台座には『奉納宝暦十三年十一月吉日』とあり、1757年に奉納されたことがわかった。

この狛犬は、当時の石工が狛犬を見たことがなかったため、口伝のみの想像で彫られたものと

言われているようである。

ちょっととぼけた顔をしたかわいい狛犬なのであった。

阿形像。

お顔を正面から。

吽形像。

お顔を正面から。

朱の祠に「孔門石」がまつられていた。

北条政子が修善寺に湯あみに訪れていた際に女性の下の病に罹り、鎌倉から名医を呼び

寄せたが、政子の侍従から「奥殿の扉を開けてはいけない、手も触れてはいけない」と、

申し付けられてしまい困った医者が苦肉の策で、糸の端を政子に持ってもらい、その動きで

なんとか病を特定したが、今度は薬を塗る場所をどのように説明したらよいかと困っていた

ところ、神夢のお告げがあったという横瀬八幡神社の神主が、女陰の石尊を医者のもとへ

持ってきた。医者がその石に丹粉鉄の3色(丹は赤、粉はおしろい、鉄はお歯黒)を塗って

薬を塗る場所を指定し、政子が承知し従ったところ、たちどころに病が治った。

それ以来、この石は女性特有の病、子宝開運のご利益のある石として祀られています。

また、石は人の手で彫られたものではなく、自然石であることも伝えられています と。

正面から一番右の赤い幕のかかった祠に、北条政子に縁があると伝わる女陰石が祀られていた。

陰石の前には、教育的配慮のため?か赤い蝶ネクタイの付けられた神前幕があったが・・・。

失礼して、「孔門石」を・・・・。

左には石祠が並んでいた。

「横瀬八幡宮縁起

兼ねて修善寺温泉に湯あみしける徒然に横瀬八幡宮に詣うで、ゆかりある祠にてめづらかなる

世のまれごとを伝えたり此所は、狩野川と桂川との合流点にあたり此の辺一帯は碧潭六十尺葛羅の

たれさがれる磐石の断崖なるも船土のわたりより舟もて渡りなば、渓谷をひらきて修善寺温泉に

通ずる小径あり、すぐその道上に昼なお暗き老杉の森ありて、八幡宮はここに鎭座するなり。

前從ニ位征夷大将軍源頼家公を奉祀すときくだに英雄武運つたなく、とらわれの身となり、元文

元年修善寺に於いて北條氏のため人浴中虐殺されたる末路を思ふだに哀れなり。誠に祇園精舎の

鐘の声諸行無情のひびきあり。御年いまだニ十三才。

北條氏の専横を憎しみて青雲の志、軒昂にすぎたるが災いを招くに至り果敢なき悲運に魅せられて

若き御命をおとし給う。又この宮の末社に比賣神社と云う小祠ありて御神体は女陰なり。高さも

巾も一尺五寸ばかりの自然石にて、上方やや恰も擬宝珠に似たるが、正面に女陰大きく深く刻み

あり。但し決して人間の刻みたるものにあらず、社伝に日く昔尼将軍政子、修善寺に湯あみし折、

時秋深く、奥殿の病に罹りて鎌倉より名医を招き、病状を断定せしめ給う。その時に侍従日く

奥殿の扉を開くべからず、手もふるるなかれしと申しつけられ、名医も困りはて勘考の極み、

糸の一端をとりて他の一端をおそれながら尼将軍にささげまいらせ、その動きによって患部を

察知するを得たり。

鐘の声諸行無情のひびきあり。御年いまだニ十三才。

北條氏の専横を憎しみて青雲の志、軒昂にすぎたるが災いを招くに至り果敢なき悲運に魅せられて

若き御命をおとし給う。又この宮の末社に比賣神社と云う小祠ありて御神体は女陰なり。高さも

巾も一尺五寸ばかりの自然石にて、上方やや恰も擬宝珠に似たるが、正面に女陰大きく深く刻み

あり。但し決して人間の刻みたるものにあらず、社伝に日く昔尼将軍政子、修善寺に湯あみし折、

時秋深く、奥殿の病に罹りて鎌倉より名医を招き、病状を断定せしめ給う。その時に侍従日く

奥殿の扉を開くべからず、手もふるるなかれしと申しつけられ、名医も困りはて勘考の極み、

糸の一端をとりて他の一端をおそれながら尼将軍にささげまいらせ、その動きによって患部を

察知するを得たり。

さて次に薬石を如何ようなるわざにしてつけまいらせと謀るに、これには応答一人だになし、

しかる処に八幡宮の神主、横瀬の主人と云うありて神夢の御告げに從い、右なる女陰の石尊を

奉昇して見参しければ名医相手して、いたく喜び即ちこの石尊によって丹粉鉄(丹はべに、粉は

しかる処に八幡宮の神主、横瀬の主人と云うありて神夢の御告げに從い、右なる女陰の石尊を

奉昇して見参しければ名医相手して、いたく喜び即ちこの石尊によって丹粉鉄(丹はべに、粉は

おしろい、鉄はおはぐろ)の三色を、そのところにぬり、以って薬石を色別したるに尼将軍

うなづき給ひて、これにしたがいければ立ち処に平愈したり。それより婦女の下の病、子宝開運の

御霊験あらたかなり。

うなづき給ひて、これにしたがいければ立ち処に平愈したり。それより婦女の下の病、子宝開運の

御霊験あらたかなり。

あなかしこ。(石尊のまたの名を紅門石とも孔門石とも云うなり)」

2017年、道路の拡張のため境内の一部が削られた際、鳥居と神橋が撤去され、新たに鳥居が

奉納されたのだと。撤去された鳥居と神橋は拝殿の横に置かれていたのであった。

旧笠木をズームして。

石の太鼓橋・旧神橋も置かれていた。

横から「本殿」を見る。

国道まで坂を下った場所にあったのが「伊豆市消防団 第一分団下部詰所」。

走っているとバス停「うなり石」を右手に発見。

民家の前に巨石が鎮座。高さが3mはあっただろうか。

名前・「うなり石」には諸説あるようだが

①裏山から転がってきた時の音が唸るような音だった。

②風の通り道なので、強い風が吹くと唸るような音が聞こえる。

③うなり石の傍に沼があり辺り一帯は湿地の為、人が通るたびにうなりながら揺れ、みずしぶきが

あがり大変恐かった。その話を聞いた弘法大師がありがたいお説教をして静めたそうです。と

湯ヶ島層群の修善寺凝灰岩類に属する凝灰角礫岩のようだ。

そして修善寺温泉の「渡月橋(みそめ橋)」を渡り空き地に車を駐め修善寺の散策を開始する。

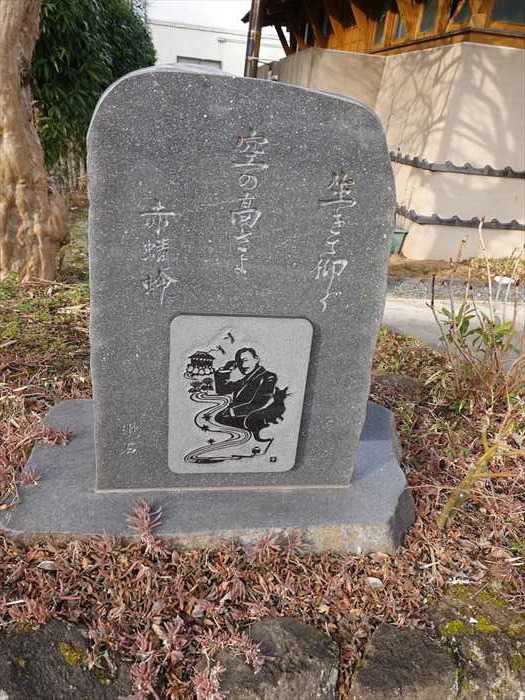

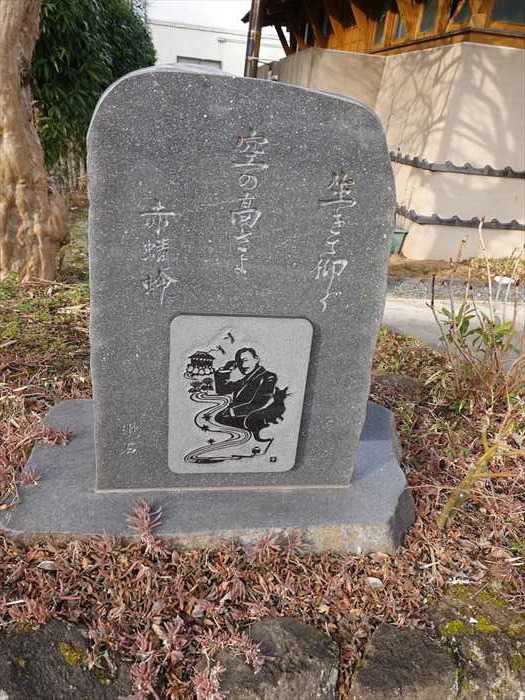

左手にあったのが「夏目漱石の句碑」。

「 生きて仰ぐ 空の高さよ 赤蜻蛉 」

1910年(明治43年)8月、修善寺温泉「菊屋」にて療養中、大量の吐血とともに生死をさまよった

夏目漱石。「修善寺の大患」と呼ばれた事件 と。

その後奇跡的な回復を見せ、10月には帰京できるようになった。

一時的とは言え「死」を体験した漱石は、その後の作品にも活かしている。

奇跡的にも回復を見せた際に呼んだ句が、この「生きて仰ぐ 空の高さよ 赤蜻蛉(あかとんぼ)」

句碑には、地元の紙切り作家「水口千令(ちひろ)さん」が漱石のイラストを切り絵で製作し

刻んであるのだと。

その先、左手にあったのが温泉街を見渡せる高さ12mの「仰空楼(ぎょうくうろう)」

(筥湯横無料展望台)と外湯「筥湯(はこゆ)」。

その昔、鎌倉二代将軍「源頼家」が入浴していたという伝説のお風呂でもあるのだと。

「筥湯(はこゆ)

2017年、道路の拡張のため境内の一部が削られた際、鳥居と神橋が撤去され、新たに鳥居が

奉納されたのだと。撤去された鳥居と神橋は拝殿の横に置かれていたのであった。

旧笠木をズームして。

石の太鼓橋・旧神橋も置かれていた。

横から「本殿」を見る。

国道まで坂を下った場所にあったのが「伊豆市消防団 第一分団下部詰所」。

走っているとバス停「うなり石」を右手に発見。

民家の前に巨石が鎮座。高さが3mはあっただろうか。

名前・「うなり石」には諸説あるようだが

①裏山から転がってきた時の音が唸るような音だった。

②風の通り道なので、強い風が吹くと唸るような音が聞こえる。

③うなり石の傍に沼があり辺り一帯は湿地の為、人が通るたびにうなりながら揺れ、みずしぶきが

あがり大変恐かった。その話を聞いた弘法大師がありがたいお説教をして静めたそうです。と

湯ヶ島層群の修善寺凝灰岩類に属する凝灰角礫岩のようだ。

そして修善寺温泉の「渡月橋(みそめ橋)」を渡り空き地に車を駐め修善寺の散策を開始する。

左手にあったのが「夏目漱石の句碑」。

「 生きて仰ぐ 空の高さよ 赤蜻蛉 」

1910年(明治43年)8月、修善寺温泉「菊屋」にて療養中、大量の吐血とともに生死をさまよった

夏目漱石。「修善寺の大患」と呼ばれた事件 と。

その後奇跡的な回復を見せ、10月には帰京できるようになった。

一時的とは言え「死」を体験した漱石は、その後の作品にも活かしている。

奇跡的にも回復を見せた際に呼んだ句が、この「生きて仰ぐ 空の高さよ 赤蜻蛉(あかとんぼ)」

句碑には、地元の紙切り作家「水口千令(ちひろ)さん」が漱石のイラストを切り絵で製作し

刻んであるのだと。

その先、左手にあったのが温泉街を見渡せる高さ12mの「仰空楼(ぎょうくうろう)」

(筥湯横無料展望台)と外湯「筥湯(はこゆ)」。

その昔、鎌倉二代将軍「源頼家」が入浴していたという伝説のお風呂でもあるのだと。

「筥湯(はこゆ)

かって修善寺川沿いにあった七つの外湯のひとつで、元久元年(1204年) 7月18日に当地に

幽閉されていた鎌倉幕府ニ代将軍源頼家が入浴したという伝説の名湯。

入浴中に北条氏の刺客に襲撃された温泉であったと

幽閉されていた鎌倉幕府ニ代将軍源頼家が入浴したという伝説の名湯。

入浴中に北条氏の刺客に襲撃された温泉であったと

伝えられている。 入浴中に北条時政の家来により襲われて亡くなったと言われているが、

その襲われた温泉がこの筥湯だと言われている。

その襲われた温泉がこの筥湯だと言われている。

昭和初期まで続いていた外湯巡りを復活させるため、平成12年2月12日にこの地に再建された。

併設する高さ12メートルの「仰空楼」は、かって修善寺を愛した文豪「夏目漱石」の漢詩に

ちなんで名付けられた。」

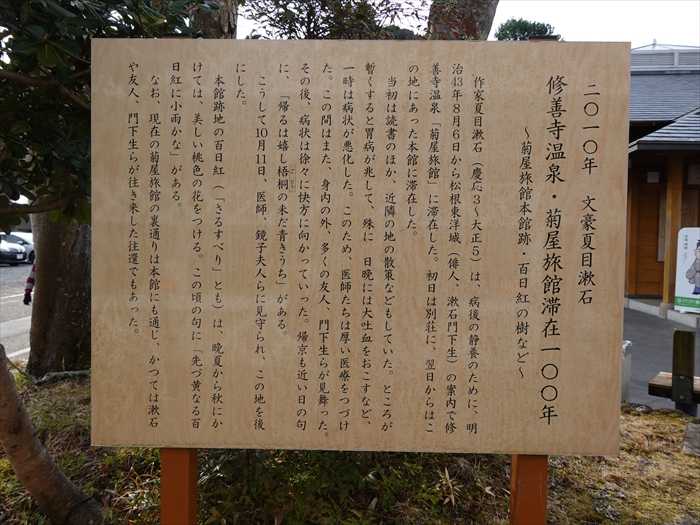

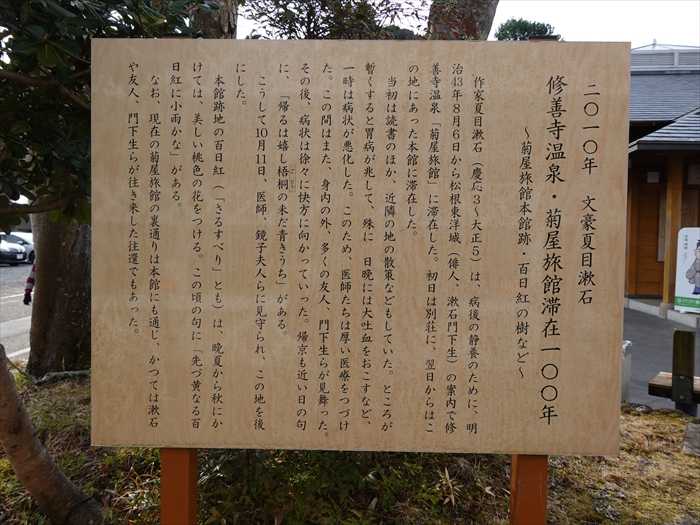

「ニ〇一〇年 文豪夏目漱石

修善寺温泉・菊屋旅館滞在一〇〇年

~菊屋旅館本館跡・百日紅の樹など~

作家夏目漱石(慶応3~大正5)は、病後の静養のために、明治43年8月6日から松根東洋城

(俳人、漱石門下生)の案内で修善寺温泉「菊屋旅館」に滞在した。初日は別荘に、翌日からは

この地にあった本館に滞在した。

併設する高さ12メートルの「仰空楼」は、かって修善寺を愛した文豪「夏目漱石」の漢詩に

ちなんで名付けられた。」

「ニ〇一〇年 文豪夏目漱石

修善寺温泉・菊屋旅館滞在一〇〇年

~菊屋旅館本館跡・百日紅の樹など~

作家夏目漱石(慶応3~大正5)は、病後の静養のために、明治43年8月6日から松根東洋城

(俳人、漱石門下生)の案内で修善寺温泉「菊屋旅館」に滞在した。初日は別荘に、翌日からは

この地にあった本館に滞在した。

当初は読書のほか、近隣の地の散策などもしていた。ところが暫くすると胃病が兆して、殊に

日晩には大吐血をおこすなど、一時は病状が悪化した。このため、医師たちは厚い医療を

つづけた。この間はまた、身内の外、多くの友人、門下生らが見舞った。その後、症状は徐々に

快方に向かっていった。帰京も近い日の句に「帰るは嬉し梧桐(ごとう)の未だ青きうち」がある。

日晩には大吐血をおこすなど、一時は病状が悪化した。このため、医師たちは厚い医療を

つづけた。この間はまた、身内の外、多くの友人、門下生らが見舞った。その後、症状は徐々に

快方に向かっていった。帰京も近い日の句に「帰るは嬉し梧桐(ごとう)の未だ青きうち」がある。

こうして10月11日、医師、鏡子夫人らに見守られ、この地を後にした。

本館跡地の百日紅(「さるすべり」とも)は、晩夏から秋にかけては、美しい桃色の花をつける。

この頃の句に「先づ黄なる百日紅に小雨かな」がある。

本館跡地の百日紅(「さるすべり」とも)は、晩夏から秋にかけては、美しい桃色の花をつける。

この頃の句に「先づ黄なる百日紅に小雨かな」がある。

なお、現在の菊屋旅館の裏通りは本館にも通じ、かっては漱石や友人、門下生らが往き来した

往還でもあった。」

正面に「渡月橋(みそめ橋)」。

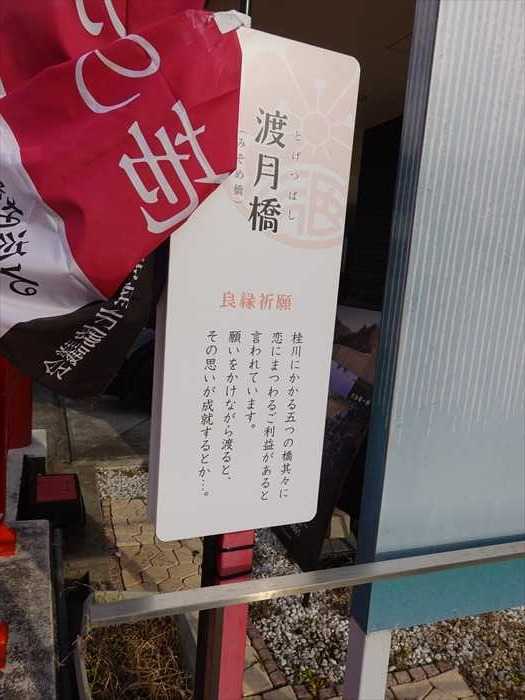

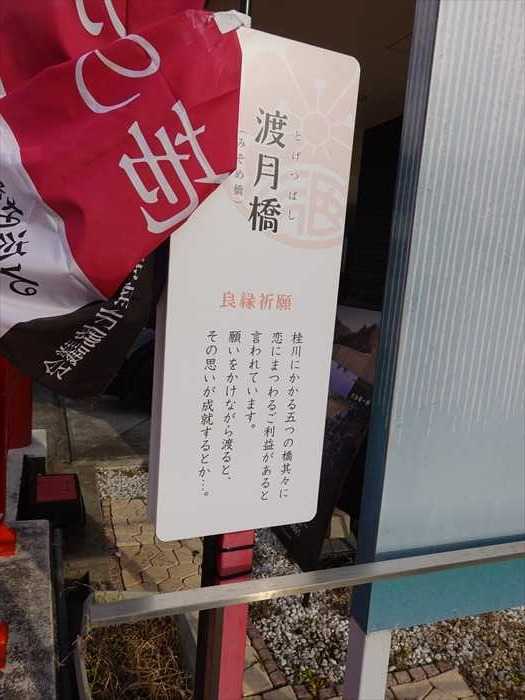

「とげつばし(渡月橋)」。

修善寺温泉街にある「桂川」に架かる橋。5つの橋を渡る「恋の橋めぐり」の1つとして有名。

「渡月橋」から「桂川」の下流を見る。

「渡月橋」から「桂川」の上流を見る。

「渡月橋(とげつばし)・みそめ橋

良縁祈願

往還でもあった。」

正面に「渡月橋(みそめ橋)」。

「とげつばし(渡月橋)」。

修善寺温泉街にある「桂川」に架かる橋。5つの橋を渡る「恋の橋めぐり」の1つとして有名。

「渡月橋」から「桂川」の下流を見る。

「渡月橋」から「桂川」の上流を見る。

「渡月橋(とげつばし)・みそめ橋

良縁祈願

桂川にかかる五つの橋其々に恋にまつわる、ご利益があると言われています。

願いをかけながら渡ると、その思いが成就するとか・・・。」

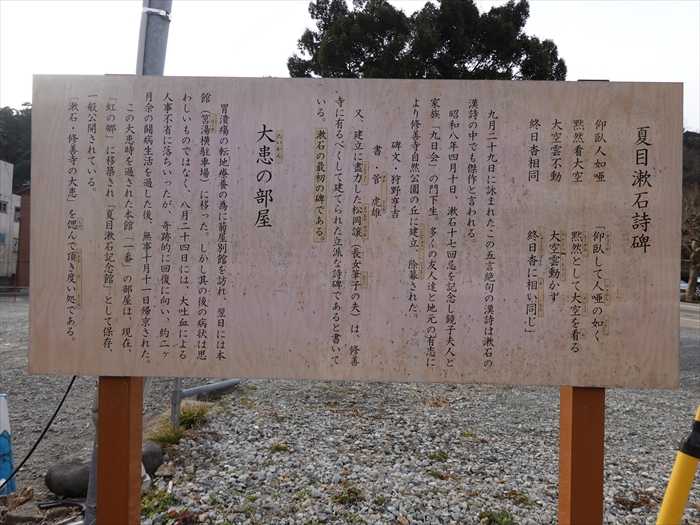

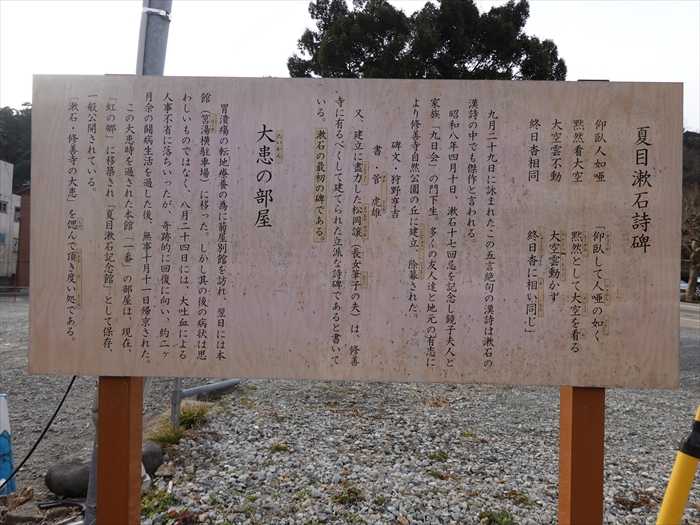

「夏目漱石詩碑

仰臥人如唖 黙然看大空 大空雲不動 終日杳相同

(仰臥して人唖の如く 黙然として大空を看る 大空は雲動かず 終日杳として相い同じ。)

「夏目漱石詩碑

仰臥人如唖 黙然看大空 大空雲不動 終日杳相同

(仰臥して人唖の如く 黙然として大空を看る 大空は雲動かず 終日杳として相い同じ。)

九月ニ十九日に詠まれたこの五言絶句の漢詩は漱石の漢詩の中でも傑作と言われる。

昭和八年四月十日、漱石十七回忌記念し鏡子夫人と、家族「九日会」の門下生 多くの友人達と

地元の有志により修善寺白然公園の丘に建立、除幕された。

地元の有志により修善寺白然公園の丘に建立、除幕された。

碑文・狩野亨吉

書 ・菅 虎雄

又、建立に盡カした松岡譲(長女筆子の夫)は、修善寺に有るべくして建てられた立派な詩碑で

あると書いている。漱石の最初の碑である。

「桂川」にかかる「渡月橋(みそめ橋)」を振り返る。

ズームして。

「桂川」の白き流れをカメラで追う。

JR修善寺駅近くで「狩野川」に合流する「桂川」の流れ。

「渡月橋(みそめ橋)」の路面に埋め込まれた「橋紋」。

修善寺の5つの橋には、それぞれ橋を表すシンボルの『橋紋(きょうもん)』が

あり、橋の路面に御影石で出来た「橋紋」が埋め込まれていたのであった。

「修善寺梅林」の梅の花に「渡月橋」の「渡」の文字がデザインされているのであろうか。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

あると書いている。漱石の最初の碑である。

胃潰瘍の転地療養の為に菊屋別館を訪れ、翌日には本館(筥湯横駐車場) に移った。しかし其の後の

病状は思わしいものではなく、八月ニ十四日には、大吐血による人事不省に落ちいったが、

奇跡的に回復に向い約ニヶ月余の闘病生活を過した後、無事十月十一日帰京された。

病状は思わしいものではなく、八月ニ十四日には、大吐血による人事不省に落ちいったが、

奇跡的に回復に向い約ニヶ月余の闘病生活を過した後、無事十月十一日帰京された。

この大患時を過された本館、「一番」の部屋は、現在、「虹の郷」に移築され「夏目漱石記念館」

として保存、一般公開されている。

「漱石・修善寺の大患」を偲んで頂き度い処である。」として保存、一般公開されている。

「桂川」にかかる「渡月橋(みそめ橋)」を振り返る。

ズームして。

「桂川」の白き流れをカメラで追う。

JR修善寺駅近くで「狩野川」に合流する「桂川」の流れ。

「渡月橋(みそめ橋)」の路面に埋め込まれた「橋紋」。

修善寺の5つの橋には、それぞれ橋を表すシンボルの『橋紋(きょうもん)』が

あり、橋の路面に御影石で出来た「橋紋」が埋め込まれていたのであった。

「修善寺梅林」の梅の花に「渡月橋」の「渡」の文字がデザインされているのであろうか。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.