PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「首都高速神奈川1号横羽線」の「みなとみらい出口」への高架道路の下にあったのが

「 西区の埋め立ての変遷 」案内板があった。

神奈川県横浜市西区みなとみらい1。

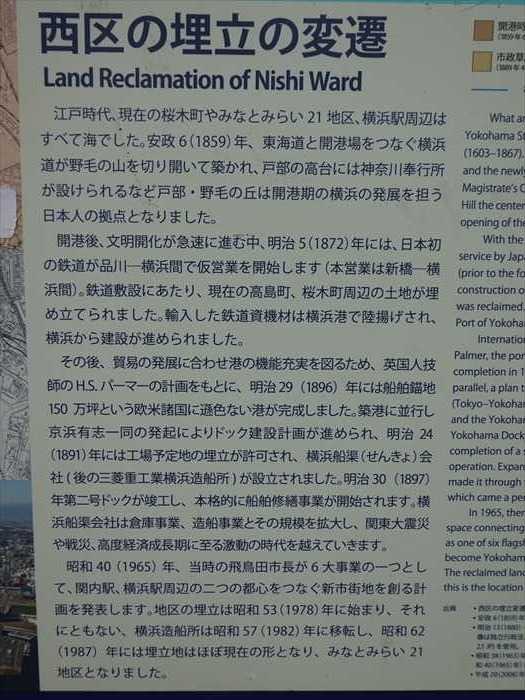

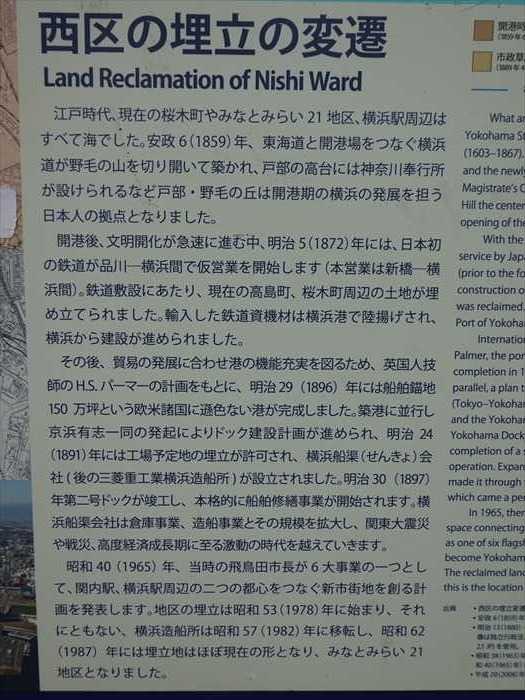

「西区の埋立の変遷

「西区埋立変遷図」。

「安政6(1859)年頃」。

「明治13 (1880)ー明治19 (1886)年頃」。

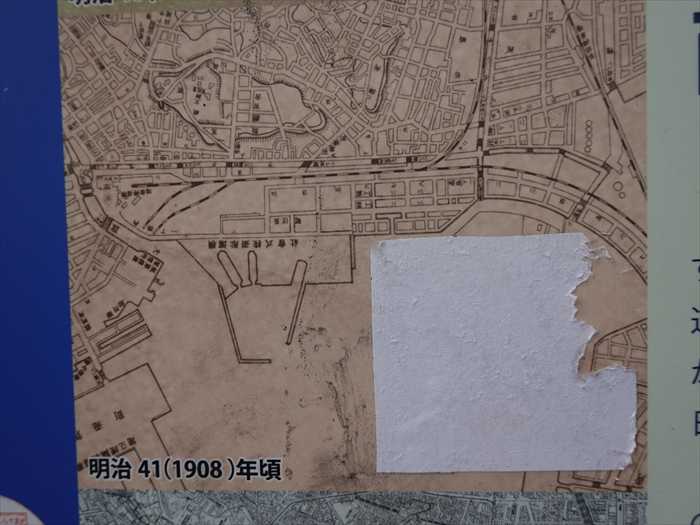

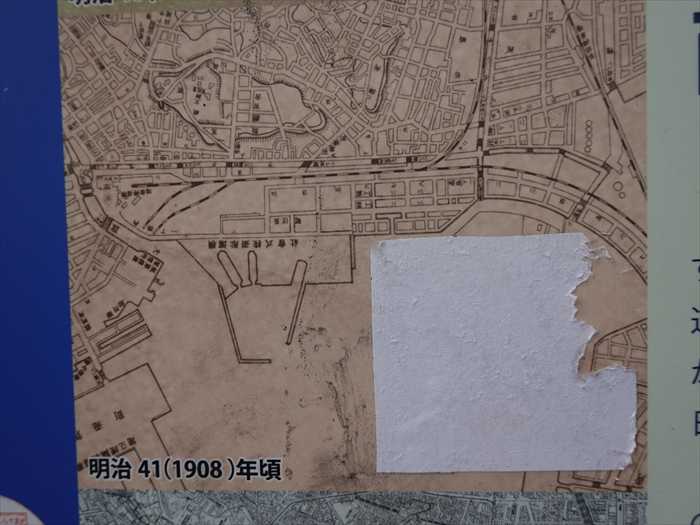

「明治41(1908)年頃」。

「平成20(2008)年頃の航空写真」。

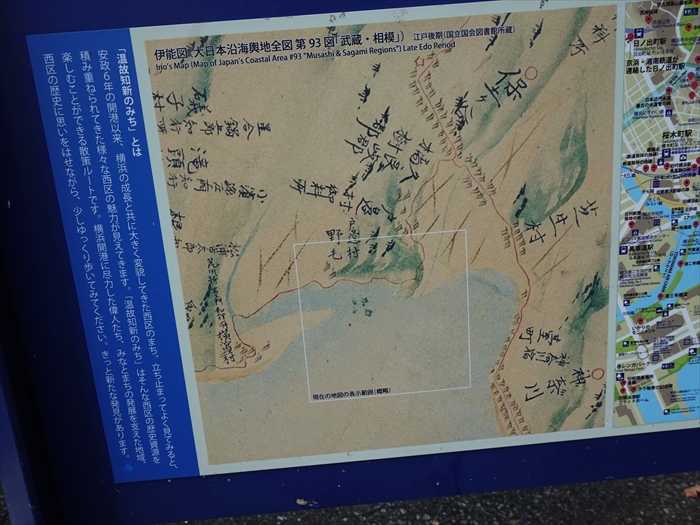

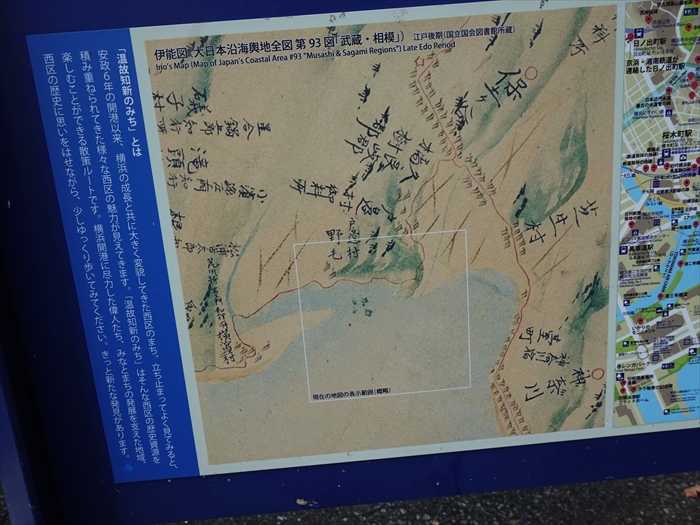

「 伊能図(大日本沿海輿地全図第93図「武蔵・相模」 )」。

現在地はここ。

JR根岸線のガードに向かって進む。

手前に単線線路があり、踏切となっていた。

この単線路は横浜市内を走る「 JR高島線 」であると。通る列車はほとんどが貨物列車。

湾岸を突っ切るこの短絡線があることで、東海道本線の横浜駅周辺の過密ダイヤを乱す

こともなく、貨物列車が旅客ホームを通過する危険性が避けられている。

たぶん私と同様に多くの方が知らないと思われる路線ながら、有効に活かされているのだと。

三菱ドック踏切 」。このあたりには、かつて三菱重工業横浜工場が

広がっていたと。この踏切名は、この工場内にあった造船用のドック名が付けられたもの。

踏切の名前が、いまはなきドック名のままというのが、横浜らしくおもしろい。

JR根岸線のガード下に案内板が姿をあらわした。

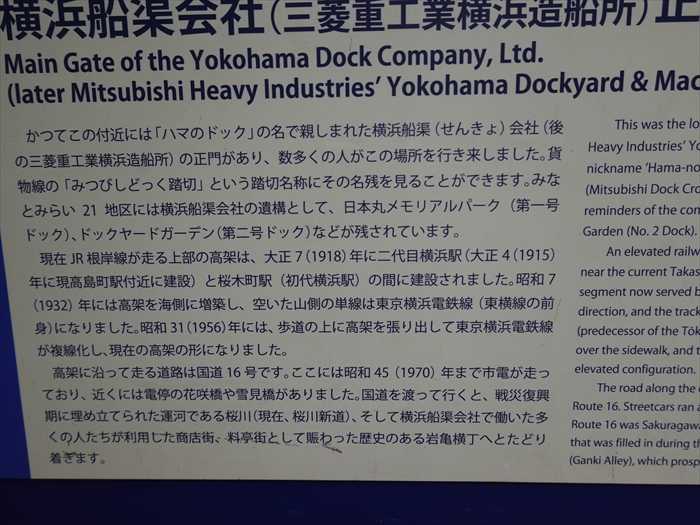

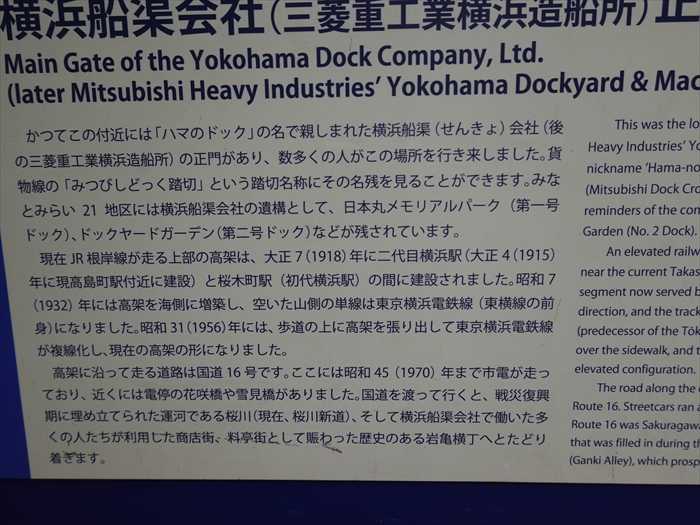

「 横浜船渠会社(三菱重工業横浜造船所)正門

「横浜船渠会社(三菱重工業横浜造船所)正門

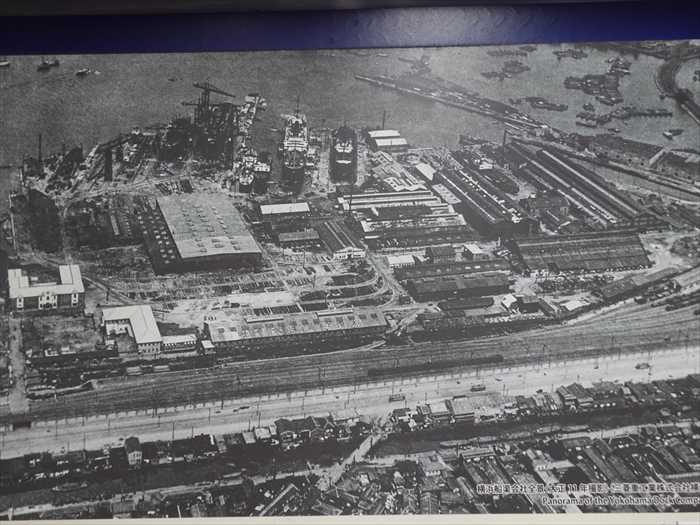

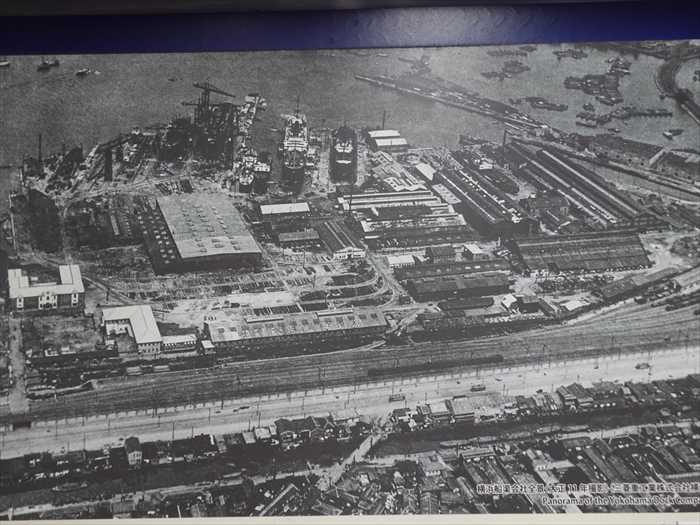

「横浜船渠会社全景(大正11年撮影)」。

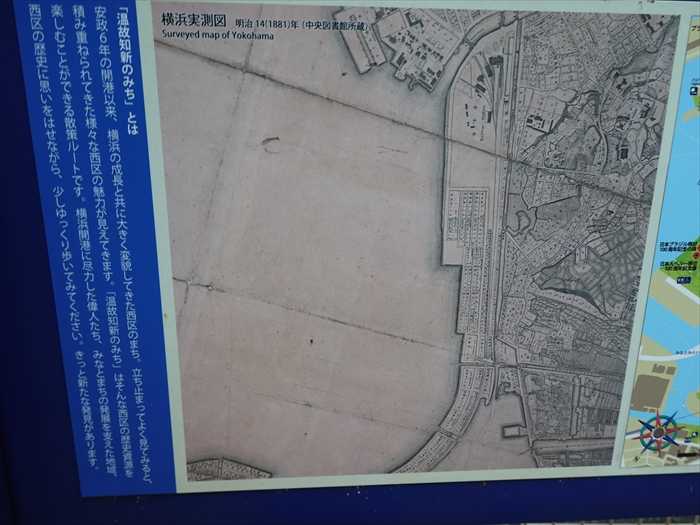

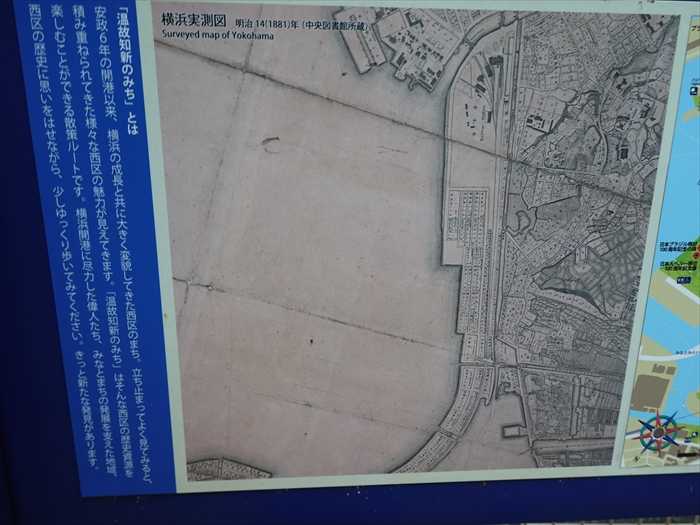

「横浜実測図 明治14(1881)年」

「「温故知新のみち」とは

引き返して、再び「三菱ドック踏切」を渡りながら、桜木町駅方面を見る。

この先で高架に合流するのであろうか。

この後「みなとみらい大通り」まで戻り、「けやき通り西」交差点まで進む。

左手にあったのが名知富太郎作「 無限(飛翔) 」。

名知富太郎氏は1924(大正13)年横浜市生まれ。 作家は、航空機のエンジニアをしていた時、

光と動きが現代美術に欠けていることを意識し、ドイツに渡り制作活動に入りました。

作品は、リヒト・キネティック(光と動きの彫刻)と呼ばれ、ステンレスの表面が光を反射する

ことで、動きを意識しています。また、周囲の風景をも反射させることによって、実際の色

よりも美しい色を出現させています。

「みなとみらい21彫刻展ヨコハマビエンナーレ'86」受賞作品。

その近くにあった彫刻作品。

「 愛の変容 」工藤健 と。ステンレス・スチールで3.6m高の作品。

工藤健氏は1937(昭和12)年秋田市生まれ。 手、胸、眼、胴体、どこまでが男のもので、どれが

女のものか分かりますか? 作家は、アブストラクトやキュービズムの思考と技法をもとに、

人の体を再構成することで新しい人体象を作り出しています。像のまわりをゆっくり廻って

鑑賞して欲しい作品です と。

名知富太郎作「無限(飛翔)」越しに「横浜銀行本店営業部」を見る。

ランドマークプラザ1Fの中央通路を利用して次に訪ねたのが

「 旧横浜船渠株式会社第二号船渠(ドック) 」。

「横浜ランドマークタワー」を見上げる。

「第二号船渠(ドック)」に架かる橋から「第二号船渠(ドック)」の北東側を見る。

右手巨大なギターがぶら下がっていた。「Hard Rock Cafe」の看板。

その奥に見えたのはヨーヨー広場にあるモニュメント「モクモクワクワクヨコハマヨーヨー」。

「渠」の文字を中央にデザインした社章入りの係留ロー プを巻き上げるキャプスタン。

ロープやチェーンを巻き込むのに用いる巻取り装置(係船装置)の一つ。

一般に船舶の船首や船尾部に設けられる。台座の上に垂直に立てた綱巻き胴(バレル)が、

中心軸とともに回転するようになっている と。

英国人技師パーマーの提言に基づき、明治22年設立の「横浜船渠会社」が建設した施設で、現存最古の

民営石造乾船渠。石材は、真鶴・伊豆産の小松石を用いている。ランドマークタワーの建設にあわせて、

保存改修を行い、イベントスペースとして活用されている。

「第二号船渠(ドック)」の美しい石積みの横壁。

写真右側には資材運搬用に使用した と推測されるスロープも見えた。

復元された2号ドックと海を仕切る「船扉」の 内側を見る。

再びビル3階分に相当する9mの深さの「第二号船渠(ドック)」の最奥を見る。

「さくら通り」沿いに案内板が。

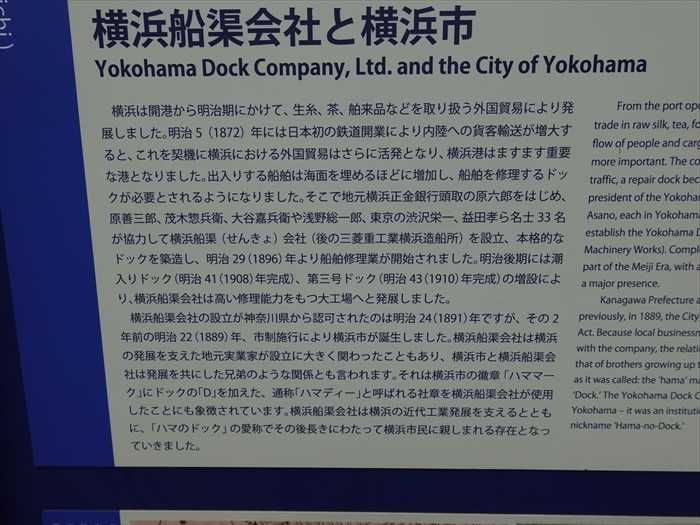

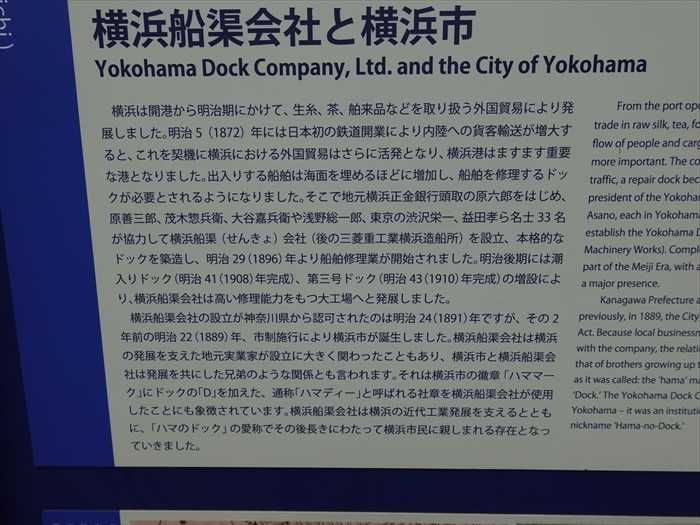

「 横浜船渠会社と検浜市 」案内板。

「横浜船渠会社と横浜市

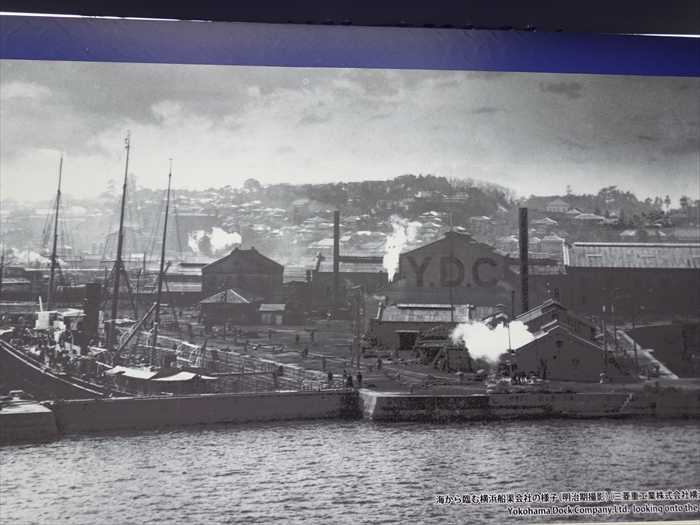

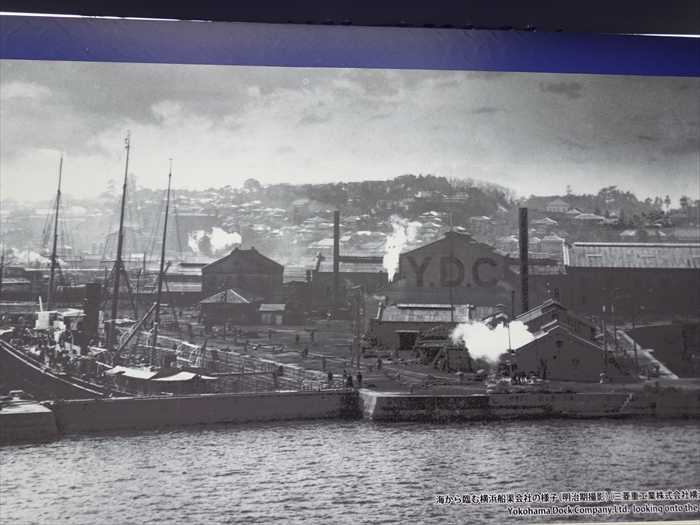

「海から臨む横浜船渠会社の様子(明治期撮影)」。

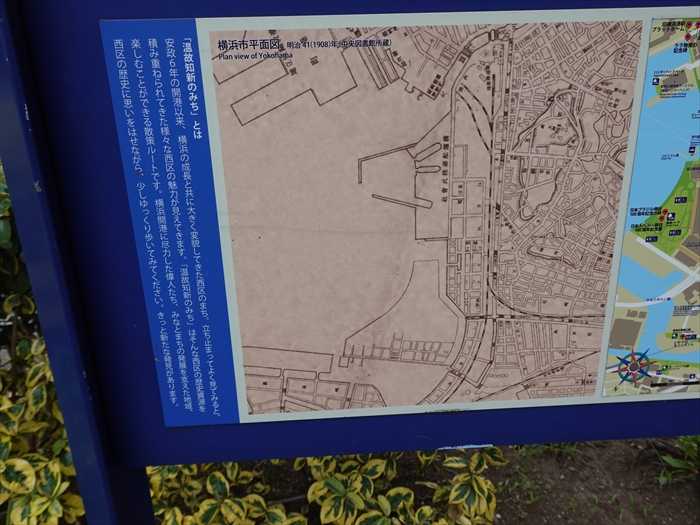

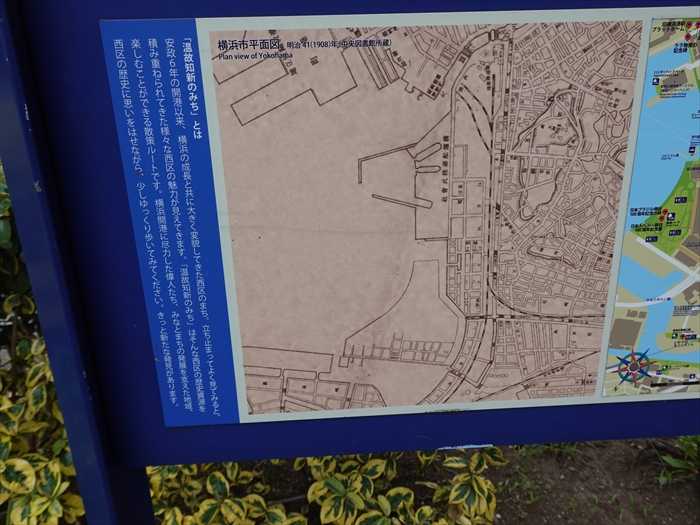

「横浜市平面図(明治41(1908)年)」

「「温故知新のみち」とは

現在地はここ。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 西区の埋め立ての変遷 」案内板があった。

神奈川県横浜市西区みなとみらい1。

「西区の埋立の変遷

江戸時代、現在の桜木町やみなとみらい21地区、横浜駅周辺はすべて海でした。安政6 (1859 )年

東海道と開港場をつなぐ横浜道が野毛の山を切リ開いて築かれ、戸部の高台には神奈川奉行所が

設けられるなど戸部・野毛の丘は開港期の横浜の発展を担う日本人の拠点となりました。

東海道と開港場をつなぐ横浜道が野毛の山を切リ開いて築かれ、戸部の高台には神奈川奉行所が

設けられるなど戸部・野毛の丘は開港期の横浜の発展を担う日本人の拠点となりました。

開港後、文明開化が急速に進む中、明治5 (1872)年には、日本初の鉄道が品川一横浜間で

仮営業を開始します(本営業は新橋ー横浜間)。鉄道敷設にあたリ、現在の高島町、桜木町周辺の

土地が埋め立てられました。輸入した鉄道資機材は横浜港で陸揚げされ、横浜から建設が

進められました。

仮営業を開始します(本営業は新橋ー横浜間)。鉄道敷設にあたリ、現在の高島町、桜木町周辺の

土地が埋め立てられました。輸入した鉄道資機材は横浜港で陸揚げされ、横浜から建設が

進められました。

その後、貿易の発展に合わせ港の機能充実を図るため、英国人技師のH. S. パーマーの計画を

もとに、明治29 (1896)年には船舶錨地150万坪という欧米諸国に遜色ない港が完成しました。

築港に並行し京浜有志ー同の発起によりドック建設計画が進められ、明治24

もとに、明治29 (1896)年には船舶錨地150万坪という欧米諸国に遜色ない港が完成しました。

築港に並行し京浜有志ー同の発起によりドック建設計画が進められ、明治24

( 1891 )年には工場予定地の埋立が許可され、横浜船渠(せんきょ)会社

(後の三菱重工業横浜造船所)が設立されました。明治30 (1897)年第ニ号ドックが竣工し、

本格的に船舶修繕事業が開始されます。横浜船渠会社は倉庫事業、造船事業とその規模を拡大し、

関東大震災や戦災、高度経済成長期に至る激動の時代を越えていきます。

(後の三菱重工業横浜造船所)が設立されました。明治30 (1897)年第ニ号ドックが竣工し、

本格的に船舶修繕事業が開始されます。横浜船渠会社は倉庫事業、造船事業とその規模を拡大し、

関東大震災や戦災、高度経済成長期に至る激動の時代を越えていきます。

昭和40 (1965)年、当時の飛鳥田市長が6大事業の一つとして、関内駅、横浜駅周辺のニつの

都心をつなぐ新市街地を創る計画を発表します。地区の埋立は昭和53 (1978)年に始まり、

それにともない、横浜造船所は昭和57 (1982)年に移転し、昭和62(1987)年には埋立地はほぼ

現在の形となり、みなとみらい21地区となりました。」

都心をつなぐ新市街地を創る計画を発表します。地区の埋立は昭和53 (1978)年に始まり、

それにともない、横浜造船所は昭和57 (1982)年に移転し、昭和62(1987)年には埋立地はほぼ

現在の形となり、みなとみらい21地区となりました。」

「西区埋立変遷図」。

「安政6(1859)年頃」。

「明治13 (1880)ー明治19 (1886)年頃」。

「明治41(1908)年頃」。

「平成20(2008)年頃の航空写真」。

「 伊能図(大日本沿海輿地全図第93図「武蔵・相模」 )」。

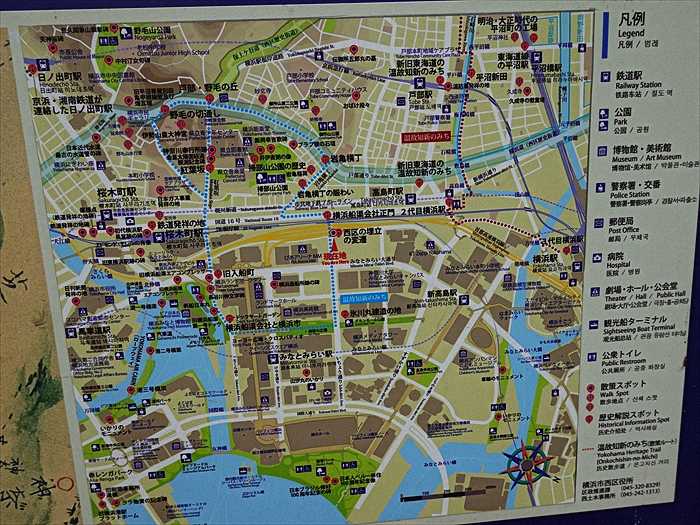

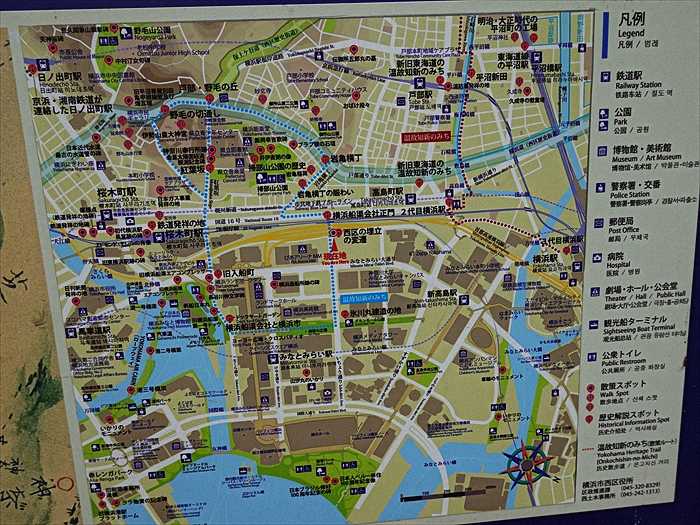

「 温故知新のみち

」とは

安政6年の開港以来、横浜の成長と共に大きく変貌してきた西区のまち。立ち止まって

よく見てみると、積み重ねられてきた様々な西区の魅力が見えてきます。「温故知新のみち」は

そんな西区の歴史資源を楽しむことができる散策ルートです。横浜開港に尽力した偉人たち、

みなとまちの発展を支えた地域、西区の歴史に思いをはせながら、少しゆっくり歩いてみて

ください。きっと新たな発見があリます。」

よく見てみると、積み重ねられてきた様々な西区の魅力が見えてきます。「温故知新のみち」は

そんな西区の歴史資源を楽しむことができる散策ルートです。横浜開港に尽力した偉人たち、

みなとまちの発展を支えた地域、西区の歴史に思いをはせながら、少しゆっくり歩いてみて

ください。きっと新たな発見があリます。」

現在地はここ。

JR根岸線のガードに向かって進む。

手前に単線線路があり、踏切となっていた。

この単線路は横浜市内を走る「 JR高島線 」であると。通る列車はほとんどが貨物列車。

湾岸を突っ切るこの短絡線があることで、東海道本線の横浜駅周辺の過密ダイヤを乱す

こともなく、貨物列車が旅客ホームを通過する危険性が避けられている。

たぶん私と同様に多くの方が知らないと思われる路線ながら、有効に活かされているのだと。

三菱ドック踏切 」。このあたりには、かつて三菱重工業横浜工場が

広がっていたと。この踏切名は、この工場内にあった造船用のドック名が付けられたもの。

踏切の名前が、いまはなきドック名のままというのが、横浜らしくおもしろい。

JR根岸線のガード下に案内板が姿をあらわした。

「 横浜船渠会社(三菱重工業横浜造船所)正門

「横浜船渠会社(三菱重工業横浜造船所)正門

かってこの付近には「ハマのドック」の名で親しまれた横浜船渠(せんきよ)会社(後の三菱重工業

横浜造船所)の正門があり、数多くの人がこの場所を行き来しました。貨物線の

「みつびしどっく踏切」という踏切名称にその名残を見ることができます。みなとみらい

21地区には横浜船渠会社の遺構として、日本丸メモリアルバーク(第一号ドック)、

ドックヤードガーデン(第ニ号ドック)などが残されています。

横浜造船所)の正門があり、数多くの人がこの場所を行き来しました。貨物線の

「みつびしどっく踏切」という踏切名称にその名残を見ることができます。みなとみらい

21地区には横浜船渠会社の遺構として、日本丸メモリアルバーク(第一号ドック)、

ドックヤードガーデン(第ニ号ドック)などが残されています。

現在JR根岸線が走る上部の高架は、大正7 (1918)年にニ代目横浜駅(大正4 (1915)年に

現高島町駅付近に建設)と桜木町駅(初代横浜駅)の間に建設されました。昭和7(1932)年には

高架を海側に増築し、空いた山側の単線は東京横浜電鉄線(東横線の前身)になりました。

昭和31(1956)年には、歩道の上に高架を張り出して東京横浜電鉄線が複線化し、現在の

高架の形になりました。

現高島町駅付近に建設)と桜木町駅(初代横浜駅)の間に建設されました。昭和7(1932)年には

高架を海側に増築し、空いた山側の単線は東京横浜電鉄線(東横線の前身)になりました。

昭和31(1956)年には、歩道の上に高架を張り出して東京横浜電鉄線が複線化し、現在の

高架の形になりました。

高架に沿って走る道路は国道16号です。ここには昭和45 (1970)年まで市電が走っており、

近くには電停の花咲橋や雪見橋がありました。国道を渡って行くと、戦災復興期に

埋め立てられた運河である桜川(現在、桜川新道)、そして横浜船渠会社で働いた多くの人たちが

利用した商店街、料亭街として賑わった歴史のある岩亀横丁へとたどり着きます。」

近くには電停の花咲橋や雪見橋がありました。国道を渡って行くと、戦災復興期に

埋め立てられた運河である桜川(現在、桜川新道)、そして横浜船渠会社で働いた多くの人たちが

利用した商店街、料亭街として賑わった歴史のある岩亀横丁へとたどり着きます。」

「横浜船渠会社全景(大正11年撮影)」。

「横浜実測図 明治14(1881)年」

「「温故知新のみち」とは

上記に同じ。」

引き返して、再び「三菱ドック踏切」を渡りながら、桜木町駅方面を見る。

この先で高架に合流するのであろうか。

この後「みなとみらい大通り」まで戻り、「けやき通り西」交差点まで進む。

左手にあったのが名知富太郎作「 無限(飛翔) 」。

名知富太郎氏は1924(大正13)年横浜市生まれ。 作家は、航空機のエンジニアをしていた時、

光と動きが現代美術に欠けていることを意識し、ドイツに渡り制作活動に入りました。

作品は、リヒト・キネティック(光と動きの彫刻)と呼ばれ、ステンレスの表面が光を反射する

ことで、動きを意識しています。また、周囲の風景をも反射させることによって、実際の色

よりも美しい色を出現させています。

「みなとみらい21彫刻展ヨコハマビエンナーレ'86」受賞作品。

その近くにあった彫刻作品。

「 愛の変容 」工藤健 と。ステンレス・スチールで3.6m高の作品。

工藤健氏は1937(昭和12)年秋田市生まれ。 手、胸、眼、胴体、どこまでが男のもので、どれが

女のものか分かりますか? 作家は、アブストラクトやキュービズムの思考と技法をもとに、

人の体を再構成することで新しい人体象を作り出しています。像のまわりをゆっくり廻って

鑑賞して欲しい作品です と。

名知富太郎作「無限(飛翔)」越しに「横浜銀行本店営業部」を見る。

ランドマークプラザ1Fの中央通路を利用して次に訪ねたのが

「 旧横浜船渠株式会社第二号船渠(ドック) 」。

「横浜ランドマークタワー」を見上げる。

「第二号船渠(ドック)」に架かる橋から「第二号船渠(ドック)」の北東側を見る。

右手巨大なギターがぶら下がっていた。「Hard Rock Cafe」の看板。

その奥に見えたのはヨーヨー広場にあるモニュメント「モクモクワクワクヨコハマヨーヨー」。

「渠」の文字を中央にデザインした社章入りの係留ロー プを巻き上げるキャプスタン。

ロープやチェーンを巻き込むのに用いる巻取り装置(係船装置)の一つ。

一般に船舶の船首や船尾部に設けられる。台座の上に垂直に立てた綱巻き胴(バレル)が、

中心軸とともに回転するようになっている と。

英国人技師パーマーの提言に基づき、明治22年設立の「横浜船渠会社」が建設した施設で、現存最古の

民営石造乾船渠。石材は、真鶴・伊豆産の小松石を用いている。ランドマークタワーの建設にあわせて、

保存改修を行い、イベントスペースとして活用されている。

「第二号船渠(ドック)」の美しい石積みの横壁。

写真右側には資材運搬用に使用した と推測されるスロープも見えた。

復元された2号ドックと海を仕切る「船扉」の 内側を見る。

再びビル3階分に相当する9mの深さの「第二号船渠(ドック)」の最奥を見る。

「さくら通り」沿いに案内板が。

「 横浜船渠会社と検浜市 」案内板。

「横浜船渠会社と横浜市

横浜は開港から明治期にかけて、生糸、茶、舶来品などを取リ扱う外国貿易により発展しました。

明治5 (1872)年には日本初の鉄道開業により内陸への貨客輸送が増大すると、これを契機に

横浜における外国貿易はさらに活発となり、横浜港はますます重要な港となりました。出入りする

船舶は海面を埋めるほどに増加し、船舶を修理するドックが必要とされるようになりました。

そこで地元横浜正金銀行頭取の原六郎をはじめ、原善三郎、茂木惣兵衛、大谷嘉兵衛や浅野総一郎

東京の渋沢栄一、益田孝ら名士33名が協力して横浜船渠(せんきょ)会社(後の三菱重工業

横浜造船所)を設立、本格的なドックを築造し、明治29 (1896)年より船舶修理業が開始

されました。明治後期には潮入りドック(明治41 (1908)年完成)、第三号ドック(明治43

(1910)年完成)の増設により、横浜船渠会社は高い修理能力をもつ大工場へと発展しました。

明治5 (1872)年には日本初の鉄道開業により内陸への貨客輸送が増大すると、これを契機に

横浜における外国貿易はさらに活発となり、横浜港はますます重要な港となりました。出入りする

船舶は海面を埋めるほどに増加し、船舶を修理するドックが必要とされるようになりました。

そこで地元横浜正金銀行頭取の原六郎をはじめ、原善三郎、茂木惣兵衛、大谷嘉兵衛や浅野総一郎

東京の渋沢栄一、益田孝ら名士33名が協力して横浜船渠(せんきょ)会社(後の三菱重工業

横浜造船所)を設立、本格的なドックを築造し、明治29 (1896)年より船舶修理業が開始

されました。明治後期には潮入りドック(明治41 (1908)年完成)、第三号ドック(明治43

(1910)年完成)の増設により、横浜船渠会社は高い修理能力をもつ大工場へと発展しました。

横浜船渠会社の設立が神奈川県から認可されたのは明治24 (1891)年ですが、その2年前の

明治22 (1889)年、市制施行により横浜市が誕生しました。横浜船渠会社は横浜の発展を支えた

地元実業家が設立に大きく関わったこともあり、横浜市と横浜船渠会社は発展を共にした兄弟の

ような関係とも言われます。それは横浜市の徽章「ハママーク」にドックの「D」を加えた、

通称「ハマディー」と呼ばれる社章を横浜船渠会社が使用したことにも象徴されています。

横浜船渠会社は横浜の近代工業発展を支えるとともに、「ハマのドック」の愛称でその後長きに

わたって横浜市民に親しまれる存在となっていきました。」。

明治22 (1889)年、市制施行により横浜市が誕生しました。横浜船渠会社は横浜の発展を支えた

地元実業家が設立に大きく関わったこともあり、横浜市と横浜船渠会社は発展を共にした兄弟の

ような関係とも言われます。それは横浜市の徽章「ハママーク」にドックの「D」を加えた、

通称「ハマディー」と呼ばれる社章を横浜船渠会社が使用したことにも象徴されています。

横浜船渠会社は横浜の近代工業発展を支えるとともに、「ハマのドック」の愛称でその後長きに

わたって横浜市民に親しまれる存在となっていきました。」。

「海から臨む横浜船渠会社の様子(明治期撮影)」。

「横浜市平面図(明治41(1908)年)」

「「温故知新のみち」とは

現在地はここ。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.