PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に訪ねたのが「辺戸岬観光案内所」。

「辺戸岬観光案内所」は、沖縄本島の最北端の「やんばる国立公園」に位置する辺戸岬に、

やんばる三村のランドマークとして、2019年(令和元年)に、オープンした。

沖縄北部を巡るドライブやツーリングで、格好の休憩と観光のスポット。

70台が駐車できる駐車場に隣接したビルの1階に観光案内所、3階に展望デッキがあった。

1階観光案内所では、沖縄北部(やんばる)の見所を紹介し、地元の文化や歴史の説明資料を

展示していた。

観光案内所の屋上展望デッキから、北側に東シナ海から太平洋まで180°を超える大海原、

南側に2億年以上前の石灰岩の壮大な山々が眺望でき、人気の観光スポットとなっている。

施設1階では、やんばる3村の広域情報だけではなく、自然、歴史・文化などの地域情報も

発信中。辺戸岬は、やんばる国立公園に位置し、石灰岩のカルスト地形など特徴のある

景観を有す。また、その周辺は、琉球開闢の伝説が残るパワースポットとして知られ、従来から

県民をはじめ多くの観光客に親しまれてきた場所。

「東村」、「大宜味村」のコーナー。

「 東村(ひがしそん) 」は「やんばる」と呼ばれる沖縄本島北部、東海岸に位置する

縦に細長い村です。

その総面積の約73%は森林で、その森林を源とした大小14の河川が流れています。

人口はおよそ1,800名で沖縄本島で最も人口の少ない地域です。

「やんばるの森」には多種多様な動植物が生息し、東洋のガラパゴスとも称され、

第44回世界遺産委員会において、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」が

世界自然遺産として登録が決定されました。

村の花は「つつじ」、村の鳥は「ノグチゲラ」、村の木は「ヒルギ」、村のキャッチ

フレーズは「花と水とパインの村」

「 大宜味村 (おおぎみそん)

おおわれています。

近年ではバードウォッチングや森林浴スポットとして人気があります。

この村に住む90歳以上の高齢者の割合が多く、沖縄一長寿の村として知られています。

長寿の源とも言われるシークヮーサーの産地で、カステラやサーターアンダギーなど、様々な

特産品づくりが進められています。

また、喜如嘉(きじょか)は、現在唯一、伝統工芸「芭蕉布(ばしょうふ)」を作り出している地域。

「 国頭村 (くにがみそん) 」コーナー。

「国頭村」は亜熱帯の木々が生い茂る森、森から流れる清流、透明度の高い海など、自然が多く

残る。 鋭い岩山が連なり、パワースポットとして注目を集める「大石林山」や、沖縄本島

最北端の岬ここ「辺戸岬」、人気の景勝地「茅打(かやうち)バンタ」などがあります。

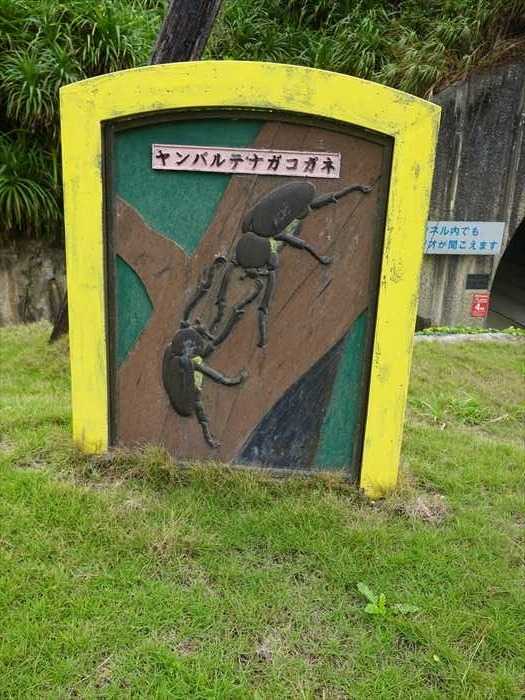

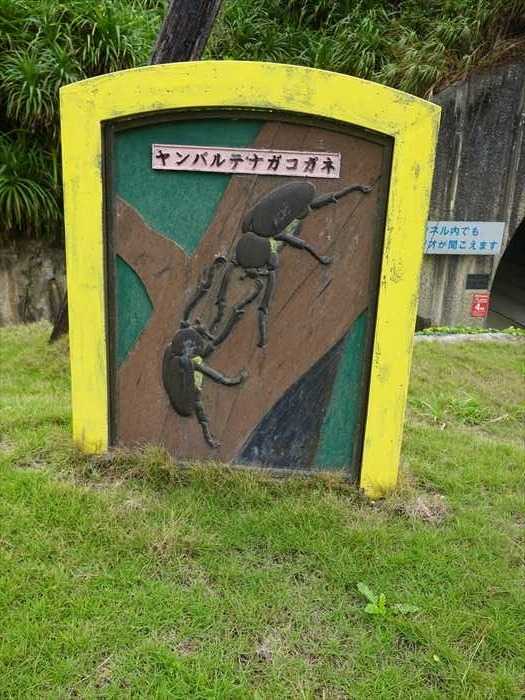

また、村域の95%が森林で、貴重なヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ヤンバルテナガコガネなどの

動物が生息している。

「 辺戸岬(へどみさき) 」コーナー。

「辺戸岬」は沖縄本島の最北端にある岬で「沖縄海岸国定公園」に含まれる風光明媚な景勝地。

岬の先端からは、晴れた日には北に22km離れた鹿児島県奄美諸島の与論島や沖永良部島を、

また西には伊是名島や伊平屋島見渡すことができます。那覇から辺戸岬へは、車で国道58線を

北上し約120km、高速利用で約2時間30分かかります。「茅打バンタ」は辺戸岬へ至る南西岸の

絶壁で、その北側には世界的にも珍しい海底の鍾乳洞「辺戸岬ドーム」があり、ダイビング

スポットとして人気があります。少し離れた所には「ヤンバルクイナ展望台」があり、辺戸岬を

遠望する絶景ポイントです。

「 歴史紹介 」コーナー。

蔡温( さいおん )松並木と 蔡温

星窪(ふしくぶ)説伝

流星が落ちて出来た恵みの貯水池

UFOが飛来する山

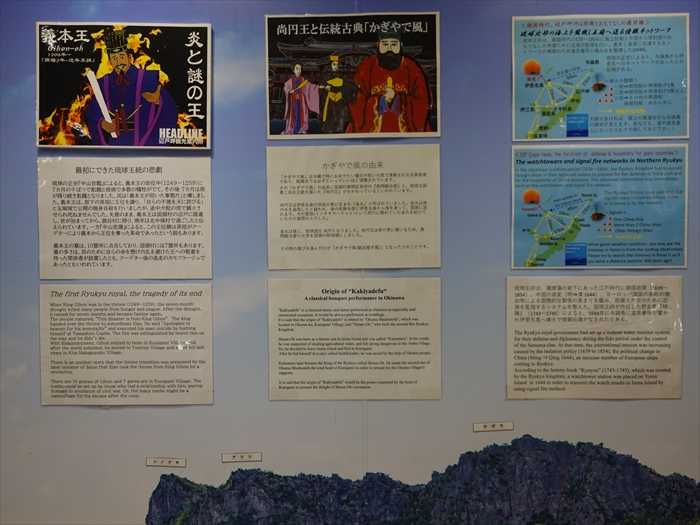

義本王( ぎほんおう) 炎と謎の王

「辺戸岬観光案内所」は、沖縄本島の最北端の「やんばる国立公園」に位置する辺戸岬に、

やんばる三村のランドマークとして、2019年(令和元年)に、オープンした。

沖縄北部を巡るドライブやツーリングで、格好の休憩と観光のスポット。

70台が駐車できる駐車場に隣接したビルの1階に観光案内所、3階に展望デッキがあった。

1階観光案内所では、沖縄北部(やんばる)の見所を紹介し、地元の文化や歴史の説明資料を

展示していた。

観光案内所の屋上展望デッキから、北側に東シナ海から太平洋まで180°を超える大海原、

南側に2億年以上前の石灰岩の壮大な山々が眺望でき、人気の観光スポットとなっている。

施設1階では、やんばる3村の広域情報だけではなく、自然、歴史・文化などの地域情報も

発信中。辺戸岬は、やんばる国立公園に位置し、石灰岩のカルスト地形など特徴のある

景観を有す。また、その周辺は、琉球開闢の伝説が残るパワースポットとして知られ、従来から

県民をはじめ多くの観光客に親しまれてきた場所。

「東村」、「大宜味村」のコーナー。

「 東村(ひがしそん) 」は「やんばる」と呼ばれる沖縄本島北部、東海岸に位置する

縦に細長い村です。

その総面積の約73%は森林で、その森林を源とした大小14の河川が流れています。

人口はおよそ1,800名で沖縄本島で最も人口の少ない地域です。

「やんばるの森」には多種多様な動植物が生息し、東洋のガラパゴスとも称され、

第44回世界遺産委員会において、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」が

世界自然遺産として登録が決定されました。

村の花は「つつじ」、村の鳥は「ノグチゲラ」、村の木は「ヒルギ」、村のキャッチ

フレーズは「花と水とパインの村」

「 大宜味村 (おおぎみそん)

おおわれています。

近年ではバードウォッチングや森林浴スポットとして人気があります。

この村に住む90歳以上の高齢者の割合が多く、沖縄一長寿の村として知られています。

長寿の源とも言われるシークヮーサーの産地で、カステラやサーターアンダギーなど、様々な

特産品づくりが進められています。

また、喜如嘉(きじょか)は、現在唯一、伝統工芸「芭蕉布(ばしょうふ)」を作り出している地域。

「 国頭村 (くにがみそん) 」コーナー。

「国頭村」は亜熱帯の木々が生い茂る森、森から流れる清流、透明度の高い海など、自然が多く

残る。 鋭い岩山が連なり、パワースポットとして注目を集める「大石林山」や、沖縄本島

最北端の岬ここ「辺戸岬」、人気の景勝地「茅打(かやうち)バンタ」などがあります。

また、村域の95%が森林で、貴重なヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ヤンバルテナガコガネなどの

動物が生息している。

「 辺戸岬(へどみさき) 」コーナー。

「辺戸岬」は沖縄本島の最北端にある岬で「沖縄海岸国定公園」に含まれる風光明媚な景勝地。

岬の先端からは、晴れた日には北に22km離れた鹿児島県奄美諸島の与論島や沖永良部島を、

また西には伊是名島や伊平屋島見渡すことができます。那覇から辺戸岬へは、車で国道58線を

北上し約120km、高速利用で約2時間30分かかります。「茅打バンタ」は辺戸岬へ至る南西岸の

絶壁で、その北側には世界的にも珍しい海底の鍾乳洞「辺戸岬ドーム」があり、ダイビング

スポットとして人気があります。少し離れた所には「ヤンバルクイナ展望台」があり、辺戸岬を

遠望する絶景ポイントです。

歴史

辺戸岬は太古の昔に長い年月をかけて珊瑚礁が隆起し、波の浸食を受けてできた断崖絶壁の

景勝地です。辺戸岬の背後にそびえる辺戸岳は「辺戸御嶽(へどうたき)」ともいわれ、

琉球民族の祖先である「アマミキヨ」が沖縄の島々を創った時、最初にここを創ったという

伝説が残っています。米軍統治時代には、海を隔てた与論島とこの岬でかがり火を焚き、

年に一度、中間の海上で本土復帰を訴える集会が行われました。与論島を含む奄美諸島は

1953年に本土に復帰しましたが、沖縄の本土復帰が実現したのは1972年のことで、

沖縄返還にさいして辺戸岬に「日本祖国復帰闘争碑」が建立されました。

辺戸岬は太古の昔に長い年月をかけて珊瑚礁が隆起し、波の浸食を受けてできた断崖絶壁の

景勝地です。辺戸岬の背後にそびえる辺戸岳は「辺戸御嶽(へどうたき)」ともいわれ、

琉球民族の祖先である「アマミキヨ」が沖縄の島々を創った時、最初にここを創ったという

伝説が残っています。米軍統治時代には、海を隔てた与論島とこの岬でかがり火を焚き、

年に一度、中間の海上で本土復帰を訴える集会が行われました。与論島を含む奄美諸島は

1953年に本土に復帰しましたが、沖縄の本土復帰が実現したのは1972年のことで、

沖縄返還にさいして辺戸岬に「日本祖国復帰闘争碑」が建立されました。

「 歴史紹介 」コーナー。

蔡温( さいおん )松並木と 蔡温

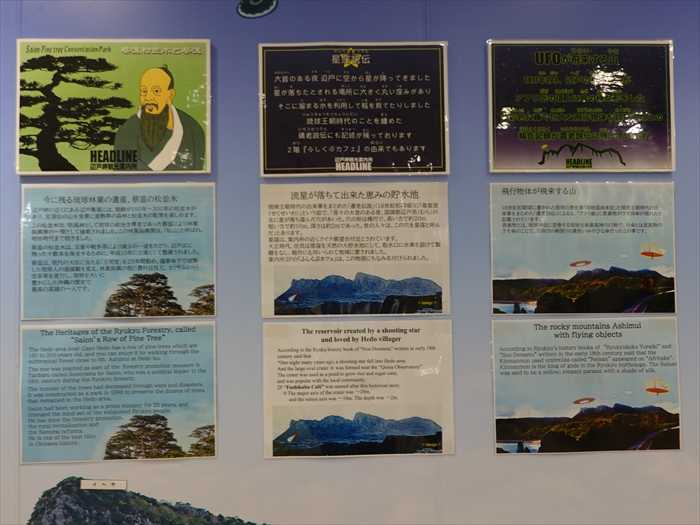

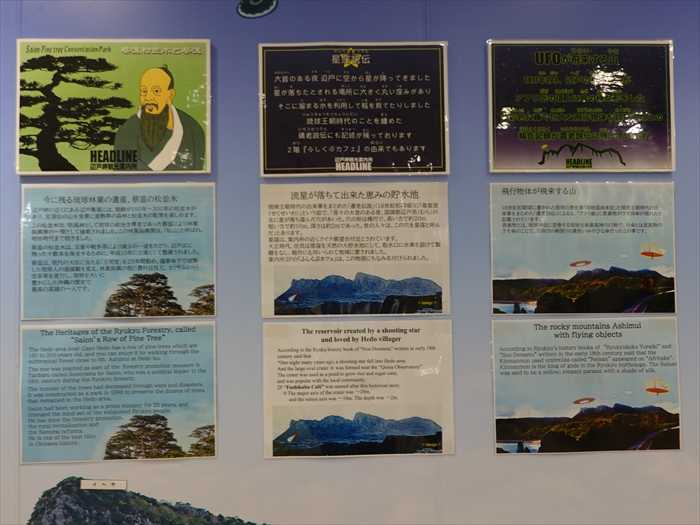

今に残る琉球林業の遺産、蔡温の松並木

辺戸岬の近くに有る辺戸集落には、樹齢が150年~300年の松並木があり、安須杜の山を背景に

亜然帯の林と松並木の散策を楽しめます。

亜然帯の林と松並木の散策を楽しめます。

この松並木は、防風林として琉球の政治主導者であった蔡温により林業振興策の一環として

植栽されました。この林業振興策は、「杣山」と呼ばれ明治時代まで続きました。

植栽されました。この林業振興策は、「杣山」と呼ばれ明治時代まで続きました。

蔡温の松並木は、災害や戦争等によリ減少の一途をたどり、辺戸区に残った十数本を保全する

ために、平成10年に公園として整備されました。

ために、平成10年に公園として整備されました。

蔡温は、現代の大臣に当たる「三司官」を25年間勤め、薩摩傘下で疲弊した琉球人の価値観を

変え、林業振興の他に農村活性化、士(サムレー)改革等を実行し、琉球を大いに豊かにした

沖縄の歴史で最高の英雄の一人です。

変え、林業振興の他に農村活性化、士(サムレー)改革等を実行し、琉球を大いに豊かにした

沖縄の歴史で最高の英雄の一人です。

星窪(ふしくぶ)説伝

大昔のある夜辺戸に空から星が降ってきました。星が落ちたとされる場所に大きく丸い窪みが

ありそこに溜まる水を利用して稲を育てたりしました。

ありそこに溜まる水を利用して稲を育てたりしました。

琉球王朝時代のことを遺老説伝にも記述が残っております。

2階「ふしくぶカフェ」の由来でもあります

流星が落ちて出来た恵みの貯水池

琉球王朝時代の出来事をまとめた「遺老伝説」(18世紀初頃)に「落星ワ(せくせいわ)」という

話で、「昔々の大昔のある夜、国頭郡辺戸邑(むら)の北に星が落ち窪んだ穴があいた。穴の形は

楕円で、長い方で約20m短い方で約10m、深さは約2mであった。世の人々は、この穴を星窪と

呼んだ」とあります。

話で、「昔々の大昔のある夜、国頭郡辺戸邑(むら)の北に星が落ち窪んだ穴があいた。穴の形は

楕円で、長い方で約20m短い方で約10m、深さは約2mであった。世の人々は、この穴を星窪と

呼んだ」とあります。

星窪は、案内所の近くクイナ展望台付近とされています。

大正時代、住民は落窪を天然の大貯水池にして、取水口に水車を設けて製糖をなし、稲作にも

用いられて地域に愛されました。

用いられて地域に愛されました。

案内所2Fの「ふしくぶカフェ」は、この物語にちなみ名付けられました。

UFOが飛来する山

1477年2月、辺戸の◯◯◯◯がアフリ岳の頂上に傘のような形をした極彩色に輝く巨大な

飛行物体を目撃したとの報告記録が遺老説伝に残っています。

飛行物体を目撃したとの報告記録が遺老説伝に残っています。

飛行物体が飛来する山

18世紀初期頃に書かれた琉球の歴史書「琉球国由来記」と琉球王朝時代の出来事をまとめた

「遺老説伝」によると、「アフリ獄」に君眞物がさす冷傘が現れたと記載されています。

「遺老説伝」によると、「アフリ獄」に君眞物がさす冷傘が現れたと記載されています。

君眞物とは、琉球神話に登場する琉球古来最高神のロ称で、冷傘とは君眞物のさす傘のことで、

日除けの絹張りの黃色いみやびな傘だったとの事です。

日除けの絹張りの黃色いみやびな傘だったとの事です。

義本王( ぎほんおう) 炎と謎の王

最初にできた琉球王統の悲劇

琉球の正史「中山世鑑』によると、義本王の即位中(1249 ~ 1259)に7カ月の干ばつで飢餓と

疫病で多数の犠牲がでて、その後7カ月は雨が降り続き飢饉となりました。民は「義本王が招いた

事態だ」と噂しました。義本王は、部下の英祖に王位を譲リ、「自らの不徳を天に詫びる」と

玉城城で公開の焼身自殺を行いましたが、途中大粒の雨で鎮火させられ死ねませんでした。

失意のまま、義本王は国頭村の辺戸に隠遁し、世が治まってから、読谷村に移り、晩年は

北中城村で過ごしたと伝えられています。一方『中山世譜』によると、この王位継は英祖が

クーデターにより義本から王位を奪った革命であったという説もあリます。

疫病で多数の犠牲がでて、その後7カ月は雨が降り続き飢饉となりました。民は「義本王が招いた

事態だ」と噂しました。義本王は、部下の英祖に王位を譲リ、「自らの不徳を天に詫びる」と

玉城城で公開の焼身自殺を行いましたが、途中大粒の雨で鎮火させられ死ねませんでした。

失意のまま、義本王は国頭村の辺戸に隠遁し、世が治まってから、読谷村に移り、晩年は

北中城村で過ごしたと伝えられています。一方『中山世譜』によると、この王位継は英祖が

クーデターにより義本から王位を奪った革命であったという説もあリます。

墓の多さは、民のために自らの命を懸け内乱を避けた王への敬意を持った関係者が設置したとも、

クーデター後の逃走のカモフラージュであったともいわれています。

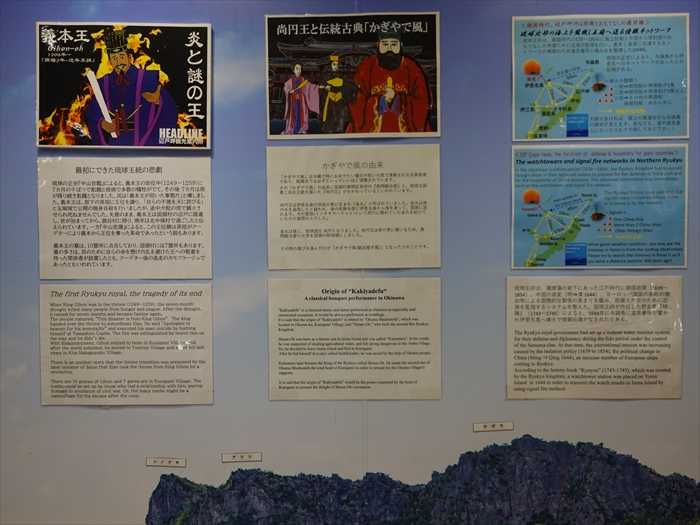

尚円王()と伝統古典「 かぎやで風 」👈 リンク

クーデター後の逃走のカモフラージュであったともいわれています。

尚円王()と伝統古典「 かぎやで風 」👈 リンク

かぎやで風の由来

「かぎやで風」は沖縄で特におめでたい儀式や祝いの席で演される古典音楽であり、結婚式では

必ずといっていいほど演舞されています。

必ずといっていいほど演舞されています。

その「かぎやで風」の由来に国頭村奥間区発祥の「奥間鍛冶屋」と、琉球王国第ニ尚氏王統を

築いた「尚円王」がかかわっているといわれています。

築いた「尚円王」がかかわっているといわれています。

尚円王は伊是名島の百姓の家に生まれ「金丸」と呼ばれていました。金丸は畑の水を盗用したと

疑われ、身の危険を感じ伊是名島から海を渡って、国頭に逃れます。犬付屋取

(インチキャードウイ)という洞穴に隠れていた洞穴に隠れていた金丸を助けていたのが奥間の

疑われ、身の危険を感じ伊是名島から海を渡って、国頭に逃れます。犬付屋取

(インチキャードウイ)という洞穴に隠れていた洞穴に隠れていた金丸を助けていたのが奥間の

人でした。

金丸は後に、琉球国王尚円となりました。尚円王は昔の恩に報いるため、奥間鍛冶屋の次男を

国頭の総地頭にしました。

国頭の総地頭にしました。

その時の喜びを詠んだのが「かぎやで風(鍛冶屋手風)」となったとのことです.

安須杜御獄( あすむぃうたき )

く鎖国時代、辺戸岬沖は防衛とおもてなしの最前線>

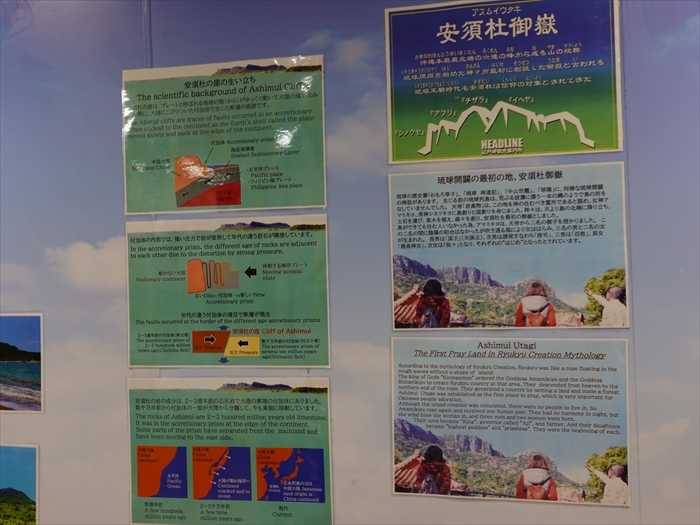

琉球北部の海上を監視し王府へ送る情報ネットワーク

琉球王府は、鎖国時代(1639~1854)に海上防衛と中国から冊封使のおもてなしの準備のために

近海の監視を行い、素早く修理に伝達するネットワークの構築のため遠見番所と烽火台を

整備した(1644)。琉球の正史によると、与論島から伊是名へのネットワークがあったとの

記録がある。

<烽火の種類>

一炬 ➡ 御冠船か帰唐船が1隻

琉球王府は、鎖国時代(1639~1854)に海上防衛と中国から冊封使のおもてなしの準備のために

近海の監視を行い、素早く修理に伝達するネットワークの構築のため遠見番所と烽火台を

整備した(1644)。琉球の正史によると、与論島から伊是名へのネットワークがあったとの

記録がある。

<烽火の種類>

一炬 ➡ 御冠船か帰唐船が1隻

ニ炬 ➡ 御冠船か帰唐船が2隻以上

三炬 ➡ その他の異国船

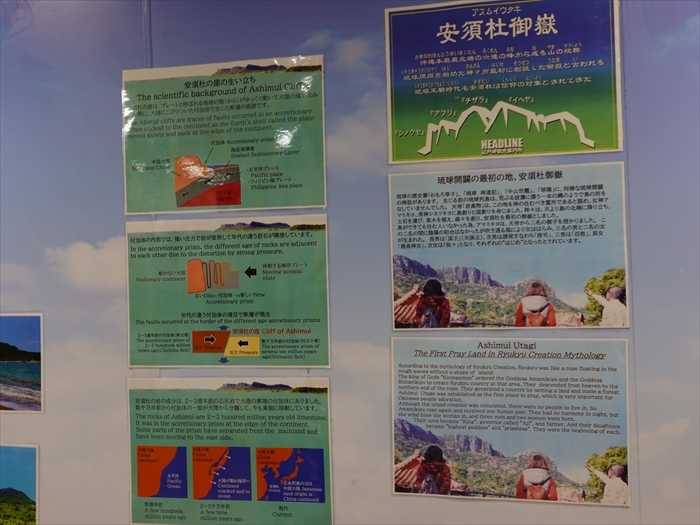

安須杜御獄( あすむぃうたき )

沖縄本島最北端の六連の峰から成る山の総称

琉球開闢を始めた神々が最初に創設した御嶽と言われる琉球王朝時代も安須杜は信仰の対象と

されてきた。

琉球開闢の最初の地、安須杜御嶽

琉球開闢を始めた神々が最初に創設した御嶽と言われる琉球王朝時代も安須杜は信仰の対象と

されてきた。

琉球開闢の最初の地、安須杜御嶽

琉球の歴史書「おもろ草子」、「琉球 神道記」、「中山世鑑」、「球陽」に、同様な琉球開闢

の神話があります。生じる前の琉球列島は、荒ぶる波濤に漂う一本の縄のようで島の形を

の神話があります。生じる前の琉球列島は、荒ぶる波濤に漂う一本の縄のようで島の形を

なしていませんでした。天帝「君眞物」は、この地を神の住むべき霊所であると認め、

女神アマミキヨ、男神シネリキヨに島創りと国創りを命じました。神々は、天より島の北端に

降り立ち、土石を運び、草木を植え、森々を創り、安須杜を最初の御嶽としました。

女神アマミキヨ、男神シネリキヨに島創りと国創りを命じました。神々は、天より島の北端に

降り立ち、土石を運び、草木を植え、森々を創り、安須杜を最初の御嶽としました。

島ができても住む人がいなかった為、アマミキヨは、天帝からニ名の御子を授かリました。

この二名の間に陰陽の和合はなかったが吹き通る風によリ女ははらみ、三名の男とニ名の女が

生まれた。長男は「国王」(天孫王)、次男は諸侯すなわち「按司」、三男は「百姓」、長女

生まれた。長男は「国王」(天孫王)、次男は諸侯すなわち「按司」、三男は「百姓」、長女

「最高神女」、次女は「祝女」となり、それぞれの”はじめ”となったとされています。

安須杜の崖の生い立ち

安須杜の崖は、プレートと呼ばれる地球の殻がゆっくりと動いて大陸の端で沈みこむ際に、

大陸にこびりついた付加体で生じた断層の痕跡です。

付加体の内部では、強い圧力で岩が変形して年代の違う岩石が隣接しています。

安須杜の岩の成分は、2 ~ 3億年前の石灰岩で大陸の東端の付加体にありました。

安須杜の崖は、プレートと呼ばれる地球の殻がゆっくりと動いて大陸の端で沈みこむ際に、

大陸にこびりついた付加体で生じた断層の痕跡です。

付加体の内部では、強い圧力で岩が変形して年代の違う岩石が隣接しています。

安須杜の岩の成分は、2 ~ 3億年前の石灰岩で大陸の東端の付加体にありました。

数千万年前から付加体の一部が大陸から分離して、今も東側に移動しています。

「辺戸岬」周辺地図。

2階「ふしくぶカフェ」。

軽食が食べられるようであったが。

そして、3Fの展望台はパスして「辺戸岬観光案内所」を出て、再び散策し石碑の近くに。

「 太田政作先生之像 」。

「辺戸岬」周辺地図。

2階「ふしくぶカフェ」。

軽食が食べられるようであったが。

そして、3Fの展望台はパスして「辺戸岬観光案内所」を出て、再び散策し石碑の近くに。

「 太田政作先生之像 」。

沖縄県国頭郡国頭村出身。1928年(昭和3年)に早稲田大学法学部を卒業。大学在学中に

高等文官試験に合格し、長崎地方裁判所や那覇地方裁判所の判事、台北地方法院検事局の

検事を歴任。澎湖庁庁長で終戦を迎える。

高等文官試験に合格し、長崎地方裁判所や那覇地方裁判所の判事、台北地方法院検事局の

検事を歴任。澎湖庁庁長で終戦を迎える。

戦後は熊本で弁護士をしていたが、1957年に当間重剛主席に請われて沖縄に赴き副主席に就任。

1959年に政府主席に就任すると同時に、保守勢力が結集して沖縄自由民主党が結成されると

総裁に迎えられる。主席在任中は、実務者レベルによる日本政府との協力関係を築くことを

模索し日米琉懇話会の設置を提唱する。しかし、米国民政府のキャラウェイ高等弁務官が

沖縄政財界に対して積極的に介入し(キャラウェイ旋風)、沖縄自民党内の派閥抗争が激化。

西銘順治ら反主流派が沖縄自民党を脱党するに至り、責任を取って辞職した。

1959年に政府主席に就任すると同時に、保守勢力が結集して沖縄自由民主党が結成されると

総裁に迎えられる。主席在任中は、実務者レベルによる日本政府との協力関係を築くことを

模索し日米琉懇話会の設置を提唱する。しかし、米国民政府のキャラウェイ高等弁務官が

沖縄政財界に対して積極的に介入し(キャラウェイ旋風)、沖縄自民党内の派閥抗争が激化。

西銘順治ら反主流派が沖縄自民党を脱党するに至り、責任を取って辞職した。

辞任後は東京で弁護士を開業し1965年の第7回参議院議員通常選挙に自由民主党公認で出馬、

221,478票を得たが落選した(この参院選には安里積千代も無所属で出馬したが69,251票を

得るに止まり落選している)。1970年に自民党沖縄県支部連合会長に就任、復帰後の1972年

(昭和47年)、最初の沖縄県知事選挙に立候補したが、現職の行政主席だった屋良朝苗候補に

敗れた とウィキペディアより。

「 太田政作先生 緑化顕彰碑 」

「辺戸岬」の見学を終え、車に戻り、県道58号線を再び逆方向に走り、「義本王の墓」を

尋ねるべく手前の駐車所に入る。

「 辺戸集落の散策路と辺戸蔡温松並木保全公園 」案内板。

「 辺戸集落の散策路と辺戸蔡温松並木保全公園

221,478票を得たが落選した(この参院選には安里積千代も無所属で出馬したが69,251票を

得るに止まり落選している)。1970年に自民党沖縄県支部連合会長に就任、復帰後の1972年

(昭和47年)、最初の沖縄県知事選挙に立候補したが、現職の行政主席だった屋良朝苗候補に

敗れた とウィキペディアより。

「 太田政作先生 緑化顕彰碑 」

「辺戸岬」の見学を終え、車に戻り、県道58号線を再び逆方向に走り、「義本王の墓」を

尋ねるべく手前の駐車所に入る。

「 辺戸集落の散策路と辺戸蔡温松並木保全公園 」案内板。

「 辺戸集落の散策路と辺戸蔡温松並木保全公園

亜熱帯林に囲まれた小さな辺戸集落は、豊かな歴史的遺産を持っています。この散策路は、樹齢

250 ~ 300年の琉球松を有する辺戸蔡温松並木保全公園を通っています。公園を満喫するために、

地元のガイドに案内を依頼することをおすすめします。

250 ~ 300年の琉球松を有する辺戸蔡温松並木保全公園を通っています。公園を満喫するために、

地元のガイドに案内を依頼することをおすすめします。

琉球王国の黄金時代に尚敬王の摂政と相談役を務めた蔡温(1682ー1761)は、儒教の古典と清の

政治経済の書物に通じていました。沖縄の歴史上最も影響力の強い三司官の一人てあった蔡温は、

琉球諸島全域の灌漑と林業の事業の指揮を執りました。その業績の一つには森林減少に対する

施策として松の大量植樹が挙げられます。これらの松の木は「蔡温松」として知られるように

なりました。

政治経済の書物に通じていました。沖縄の歴史上最も影響力の強い三司官の一人てあった蔡温は、

琉球諸島全域の灌漑と林業の事業の指揮を執りました。その業績の一つには森林減少に対する

施策として松の大量植樹が挙げられます。これらの松の木は「蔡温松」として知られるように

なりました。

環境に対する蔡温の哲学は、資源需要と保全のパランスを考慮したものて、琉球における新しい

繁栄の時代の礎となりました。彼の先見の明のおかげて、やんばるの森は、入念に手入れされた

豊かな生態系として残存しました。戦後、沖縄を統治した「琉球列島米国民政府(USCAR

(ユースカー) )」でさえ蔡温の施策の価値を認め、戦後の占領時代に彼の著作を英訳させた

繁栄の時代の礎となりました。彼の先見の明のおかげて、やんばるの森は、入念に手入れされた

豊かな生態系として残存しました。戦後、沖縄を統治した「琉球列島米国民政府(USCAR

(ユースカー) )」でさえ蔡温の施策の価値を認め、戦後の占領時代に彼の著作を英訳させた

ほどでした。

首都から遠く離れたところにこれらの蔡温松が残されていることは、最盛期の琉球王国の強大な

影響力、そして今日まて変わらない沖縄の特徴てある伝統と歴史への敬意を証明しています。」

そして車を移動し「 義本王の墓 」を訪ねた。

国頭郡国頭村辺戸。

石段下に車を駐め石段を上って行った。

グスクの如き道を進む。

左手に石碑と案内板が。

「 有形文化財 義本王之墓 」碑。

「国頭村指定文化財」と。

「 義本王の墓

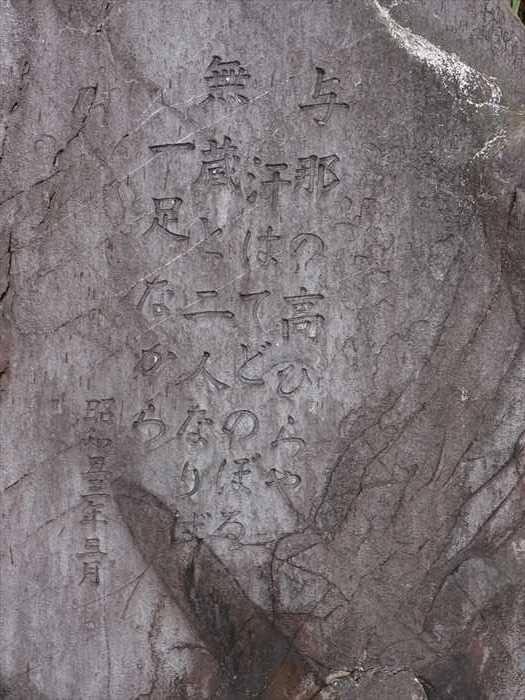

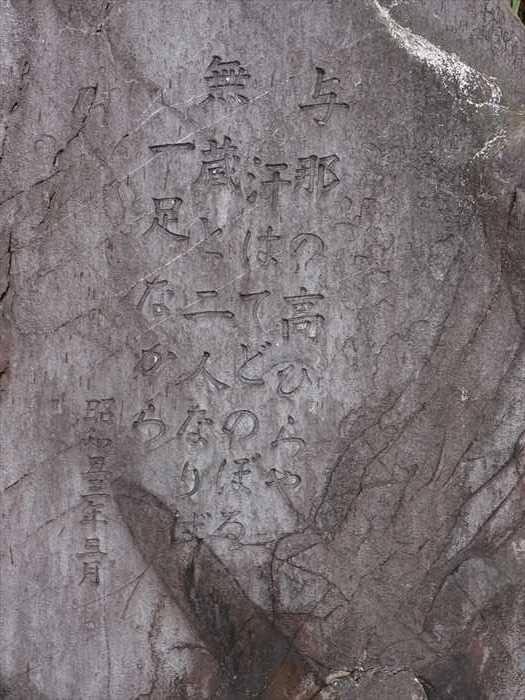

何故か上の写真のすぐ近くにも与那節の碑がもう一つがあった。

歌詞が微妙に違い「与那の高ひらや汗はてどのぼる 無蔵と二人なりば一足なから」と

後半部分が異なる。結局は愛の歌であり、意味はあまり変わらない気もするのだが。

「与那の高ひらや 汗はてど登る 無蔵と二人なりば 一足なから」。

与那の高い坂を 汗をかきながら登る あなたと一緒なら ちょっとの距離だし

車での平坦な道と変わらない と。

二つの歌碑の下の句が違うのは様々な歌い方があると言う事らしい。

横の建物には「 ユナムンダクマの郷 」、「WELCOM➡よんな~館」と。

本島最北端の地、辺戸岬に行く途中にある与那集落。

全国過疎地域連合の資料によると、国頭村全域が過疎市町村として登録されていると。

与那集落もその中の一つ。

年々子どもの出生率が減っていく中で集落の未来をどうにかしようと立ち上がったのが

ユナムンダクマ協議会。

地域おこしとして区長が自らの手でたてたというユナムンダクマは標準語でいうと

“与那の知恵を持っている人”を意味するそうで、地域の共同店と連携して集落の散策ツアーを

提供しているとのこと。2012年から始まった集落の散策ツアーは10年間ものあいだ定期的に

実施されてきた。>集落の祈りの場所の紹介や、与那の始祖が住み始めたとされる家、自然散策、

58号線の与那トンネルに隠された秘密などなど、人と自然が密接に関わり合って生きてきた

歴史を実際に体を動かして学ぶことができるのだ と。

「新与那トンネル」の手前の左の高台に広場があったので向かった。

右手が旧道。

国頭郡国頭村与那358。

芝生広場には沖縄やんばるの森に棲む国指定天然記念物の生物が紹介されていた。

「ヤンバルテナガコガネ」。

山原(ヤンバル)の中でもここ国頭村付近にしか生息していない と。

「ヤンバルクイナ」

芝生広場からは40kmほど離れた、右に「 伊平屋島 」、左に「伊是名島」の姿が

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

影響力、そして今日まて変わらない沖縄の特徴てある伝統と歴史への敬意を証明しています。」

そして車を移動し「 義本王の墓 」を訪ねた。

国頭郡国頭村辺戸。

石段下に車を駐め石段を上って行った。

グスクの如き道を進む。

左手に石碑と案内板が。

「 有形文化財 義本王之墓 」碑。

「国頭村指定文化財」と。

「 義本王の墓

義本王は沖縄最初の王統で国王である舜天王統の第三代目国王で、西暦1249年に即位した。

しかし即位した翌年がら大飢饉・天変地異・疫病が起き、これは自分の不徳によるものであると

王は次期王統の創始者である英祖を召して国政を代行させたところ、病気もやみ

王は次期王統の創始者である英祖を召して国政を代行させたところ、病気もやみ

その後のことは伝わっていないとされる。

義本王は在位11年で英祖に譲位し、その後のことは伝わっていないとされる。その他にも、

国が乱れたことに怒った群集が王を火あぶりの刑にしようとしたため逃げたとする説なども

あり、実際はどのように権限の委譲がなされたかはわかっていない。

義本王は在位11年で英祖に譲位し、その後のことは伝わっていないとされる。その他にも、

国が乱れたことに怒った群集が王を火あぶりの刑にしようとしたため逃げたとする説なども

あり、実際はどのように権限の委譲がなされたかはわかっていない。

墓は琉球建築の石工技術を活かし、仏教建築の影響を受けたと思われる家型の独特な外観をなす

建造物であり、1983年に国頭村指定文化財(建造物)に指定された。

建造物であり、1983年に国頭村指定文化財(建造物)に指定された。

墓庭内中央に大型の厨子甕が安置されており、これは明治の改修時に尚家から送られた五尺の

大陶棺と思われる。」

「義本王の墓」入口。周囲には塀が巡っていた。

仏教建築の影響を受けたと思われる家型の独特な外観。

2013年に墓の室内から甕(かめ)に入った人骨5~6柱と装飾品などが見つかったと。

見つかった人骨は直径約1メートルの甕に入っていた。甕は墓の入り口より大きいため完成前に

墓内に入れられたとみられる。現存する辺戸の墓は明治初期に尚家が改修したとされる。

琉球石灰岩が積まれ、墓の外側は幅、奥行きともに約3m。

墓や周囲の石垣は苔むして、非常に歴史を感じさせたのであった。

次に訪ねたかったのが「美ら海展望台」であったが道路が閉鎖されていたため諦めた。

海岸線に出て次に訪ねたのが「 宜名眞(ぎなま)神社 」。

沖宮先代宮司・比嘉真忠氏によって創建された神社で、沖宮の境外末社。

神社神道の神社としては、沖縄本島最北端の神社とのこと。

国道58号を南下する。

「 座津武(ざつん)トンネル跡 」を見る。

座津武(ざつん)浜があるここ宇嘉地区は、険しい山が海の近くまで迫っており、しかも、

浜の沖にはリーフが発達していないことから、台風時などには高波が浜に押し寄せるなど、

国頭村でも有数の交通の難所であった。現在では、2013年に開通した3代目の宇嘉トンネルが

最短距離で険しい山を貫き、国道58号宇嘉地区の越波や落石等の危険性を回避し、道路利用者の

安全・安心な通行の確保が図られているのであった。

かつての座津武(ざつん)トンネルへの旧道の遺構が残されていたが、手前にバリケードが。

この交通上の難所に初代「座津武トンネル」が整備されたのは、戦前の1937年のことで、

この初代のトンネルは沖縄の本土復帰の年である1972年に改修されている。

それでも、険しい山が海に迫り、リーフが発達しておらず直接外海の波が押し寄せるという

厳しい地形の状況から、台風や大雨時における越波や落石により、過去約20年間で15回もの

通行止めが発生していた。通行止め時には道路ネットワークが途絶し、住民約750人の人々の

生活に影響を及ぼしていた。そこで、2013年7月19日に座津武防災事業の一環として

宇嘉トンネル(584m)を開通させ、災害に脆弱な国道58号宇嘉地区の越波や落石等の危険性を

回避し、道路利用者の安全・安心な通行の確保を図ることができた とのこと。

国頭郡国頭村宇嘉(うか)の海岸線を進む。

「辺野喜( べのき )川」の手前にあった「 辺野喜節 」👈リンク 碑。

大陶棺と思われる。」

「義本王の墓」入口。周囲には塀が巡っていた。

仏教建築の影響を受けたと思われる家型の独特な外観。

2013年に墓の室内から甕(かめ)に入った人骨5~6柱と装飾品などが見つかったと。

見つかった人骨は直径約1メートルの甕に入っていた。甕は墓の入り口より大きいため完成前に

墓内に入れられたとみられる。現存する辺戸の墓は明治初期に尚家が改修したとされる。

琉球石灰岩が積まれ、墓の外側は幅、奥行きともに約3m。

墓や周囲の石垣は苔むして、非常に歴史を感じさせたのであった。

次に訪ねたかったのが「美ら海展望台」であったが道路が閉鎖されていたため諦めた。

海岸線に出て次に訪ねたのが「 宜名眞(ぎなま)神社 」。

沖宮先代宮司・比嘉真忠氏によって創建された神社で、沖宮の境外末社。

神社神道の神社としては、沖縄本島最北端の神社とのこと。

国道58号を南下する。

「 座津武(ざつん)トンネル跡 」を見る。

座津武(ざつん)浜があるここ宇嘉地区は、険しい山が海の近くまで迫っており、しかも、

浜の沖にはリーフが発達していないことから、台風時などには高波が浜に押し寄せるなど、

国頭村でも有数の交通の難所であった。現在では、2013年に開通した3代目の宇嘉トンネルが

最短距離で険しい山を貫き、国道58号宇嘉地区の越波や落石等の危険性を回避し、道路利用者の

安全・安心な通行の確保が図られているのであった。

かつての座津武(ざつん)トンネルへの旧道の遺構が残されていたが、手前にバリケードが。

この交通上の難所に初代「座津武トンネル」が整備されたのは、戦前の1937年のことで、

この初代のトンネルは沖縄の本土復帰の年である1972年に改修されている。

それでも、険しい山が海に迫り、リーフが発達しておらず直接外海の波が押し寄せるという

厳しい地形の状況から、台風や大雨時における越波や落石により、過去約20年間で15回もの

通行止めが発生していた。通行止め時には道路ネットワークが途絶し、住民約750人の人々の

生活に影響を及ぼしていた。そこで、2013年7月19日に座津武防災事業の一環として

宇嘉トンネル(584m)を開通させ、災害に脆弱な国道58号宇嘉地区の越波や落石等の危険性を

回避し、道路利用者の安全・安心な通行の確保を図ることができた とのこと。

国頭郡国頭村宇嘉(うか)の海岸線を進む。

「辺野喜( べのき )川」の手前にあった「 辺野喜節 」👈リンク 碑。

国頭郡国頭村辺野喜1538。

「いしゅの木の花や あんきよらさ咲きゆり わぬもいしゅやとて 真白咲かな」。

「辺野喜川」に架かる「辺野喜橋」。

「辺野喜川」沿いに川を上り、「辺野喜神社」への橋を渡った先にも「辺野喜節」の

石碑があった。

「伊集の木の花や あん美らさ咲きゆい わみん伊集やとて 真白咲かな」。

Googleマップにはこの橋は「辺野喜川二号橋(ファーグナラフ)」と書かれていたが。

「ファーグナラフ」の意味は?

走って来た「辺戸岬」方向を振り返る。

「 謝敷節 (じゃじちぶし) 」👈リンク の碑。

「謝敷いたびせに うちやりひく波の 謝敷みやらべの め笑れはぐき」

国頭郡国頭村謝敷。

「与那海岸」前から「与那の磯」方向を見る。

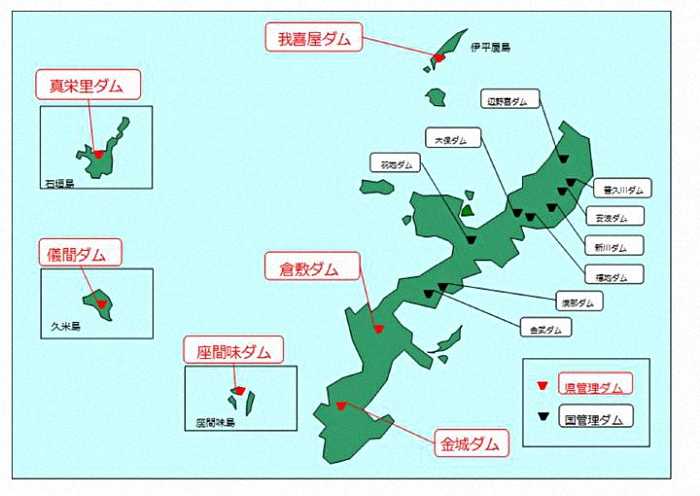

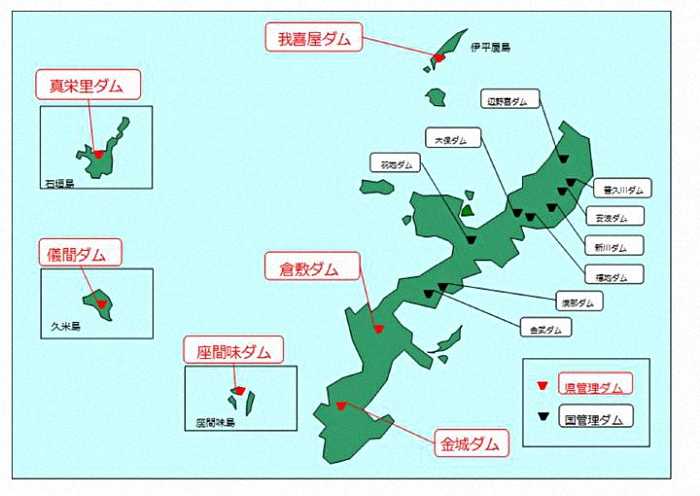

多くのダムがあるようだ。

沖縄の水がめ 沖縄は中南部の平野部に人口や産業が集まっています。 平野部では雨水をためる

ことがむずかしいため、必要とされる多くの水を中南部だけでまかなうには限界があります。

そのため、山の多い北部にダムをつくって、はるばる中南部まで導水管によって水を送っているの

だと。併せて沖縄の河川は、降雨後の出水が本土の河川と比較して極端に早いため、台風などの

豪雨による被害が起こりやすく、たびたび川沿いの地域に大きな被害をもたらしてきました。

一方、流域面積が小さいため、平常時の河川の流量は非常に少なく、日照りが続くと水不足を

招きやすくなっています。それらの課題に対応するために、沖縄県土木建築部が管理・建設して

いるダムには、治水・利水・環境の大きく3つの役割があるのだ と。

沖縄本島内にはこれまでに、福地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、

漢那ダム、羽地ダム、 大保ダム、金武ダム(国)、倉敷ダム(県)、山城ダム(企業局)の

11 のダムが完成しています。

もちろん離島にもダムが。

「与那川」に架かる「与那橋」手前。

「 新与那トンネル 」。

「 与那海岸 」。

「与那海岸」から前方の岬を見る。

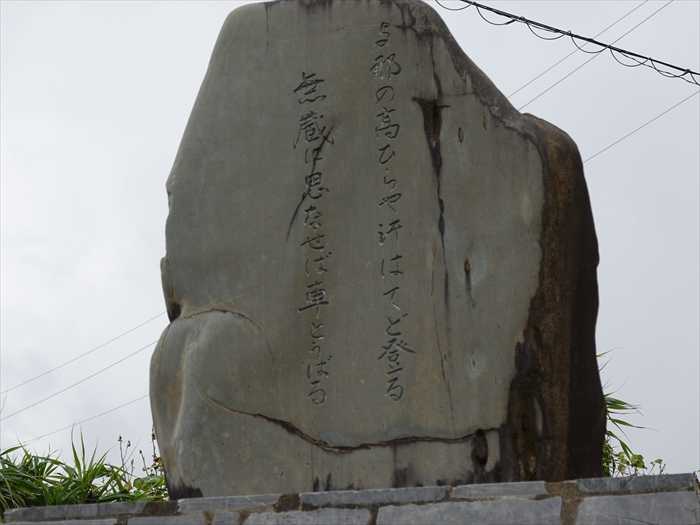

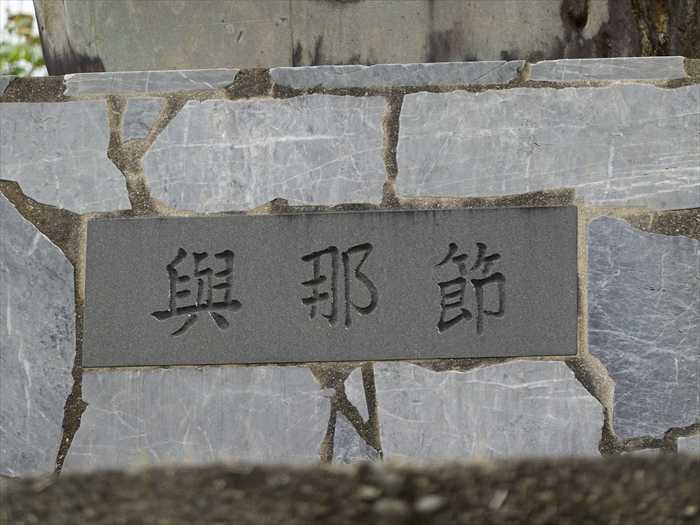

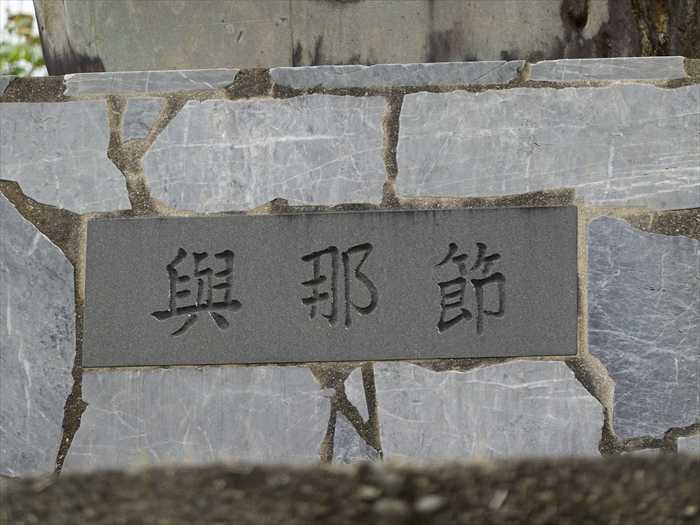

「 與那節 」碑。

国頭郡国頭村与那。

「與那節」。

「与那の高ひらや 汗はてど登る 無蔵に思なせば 車とうばる」。

「いしゅの木の花や あんきよらさ咲きゆり わぬもいしゅやとて 真白咲かな」。

「辺野喜川」に架かる「辺野喜橋」。

「辺野喜川」沿いに川を上り、「辺野喜神社」への橋を渡った先にも「辺野喜節」の

石碑があった。

「伊集の木の花や あん美らさ咲きゆい わみん伊集やとて 真白咲かな」。

Googleマップにはこの橋は「辺野喜川二号橋(ファーグナラフ)」と書かれていたが。

「ファーグナラフ」の意味は?

走って来た「辺戸岬」方向を振り返る。

「 謝敷節 (じゃじちぶし) 」👈リンク の碑。

「謝敷いたびせに うちやりひく波の 謝敷みやらべの め笑れはぐき」

国頭郡国頭村謝敷。

「与那海岸」前から「与那の磯」方向を見る。

多くのダムがあるようだ。

沖縄の水がめ 沖縄は中南部の平野部に人口や産業が集まっています。 平野部では雨水をためる

ことがむずかしいため、必要とされる多くの水を中南部だけでまかなうには限界があります。

そのため、山の多い北部にダムをつくって、はるばる中南部まで導水管によって水を送っているの

だと。併せて沖縄の河川は、降雨後の出水が本土の河川と比較して極端に早いため、台風などの

豪雨による被害が起こりやすく、たびたび川沿いの地域に大きな被害をもたらしてきました。

一方、流域面積が小さいため、平常時の河川の流量は非常に少なく、日照りが続くと水不足を

招きやすくなっています。それらの課題に対応するために、沖縄県土木建築部が管理・建設して

いるダムには、治水・利水・環境の大きく3つの役割があるのだ と。

沖縄本島内にはこれまでに、福地ダム、新川ダム、安波ダム、普久川ダム、辺野喜ダム、

漢那ダム、羽地ダム、 大保ダム、金武ダム(国)、倉敷ダム(県)、山城ダム(企業局)の

11 のダムが完成しています。

もちろん離島にもダムが。

「与那川」に架かる「与那橋」手前。

「 新与那トンネル 」。

「 与那海岸 」。

「与那海岸」から前方の岬を見る。

「 與那節 」碑。

国頭郡国頭村与那。

「與那節」。

「与那の高ひらや 汗はてど登る 無蔵に思なせば 車とうばる」。

汗を流すほと難儀な坂道であるが、愛しい人を思えは平坦な道に感じるものである

と、人問の心の持ちようを詠み込んだ歌。

「無蔵」とは、日本語の「無惨」からきているという。無惨なことは「可哀そう」に転化し、

さらに「可哀そう」が、「可愛い」に転化し、さらに沖縄では「可愛い」のは「彼女」と転化した

そうである。「無惨」からはまるで無関係な「彼女」となったとは、言葉の変化は面白いのである。

さらに「可哀そう」が、「可愛い」に転化し、さらに沖縄では「可愛い」のは「彼女」と転化した

そうである。「無惨」からはまるで無関係な「彼女」となったとは、言葉の変化は面白いのである。

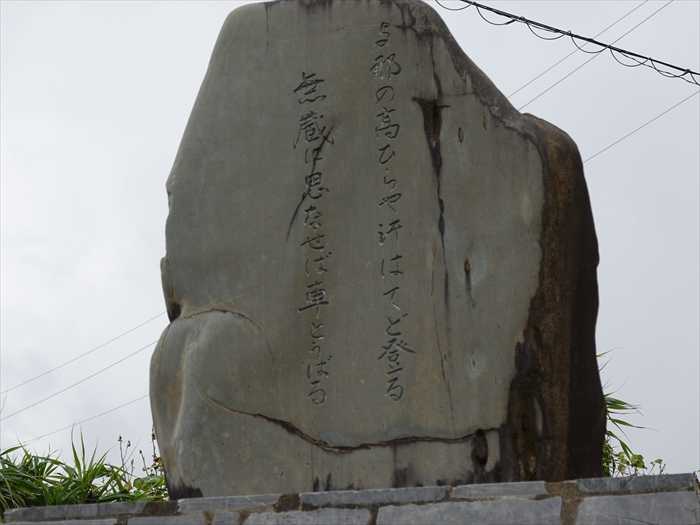

何故か上の写真のすぐ近くにも与那節の碑がもう一つがあった。

歌詞が微妙に違い「与那の高ひらや汗はてどのぼる 無蔵と二人なりば一足なから」と

後半部分が異なる。結局は愛の歌であり、意味はあまり変わらない気もするのだが。

「与那の高ひらや 汗はてど登る 無蔵と二人なりば 一足なから」。

与那の高い坂を 汗をかきながら登る あなたと一緒なら ちょっとの距離だし

車での平坦な道と変わらない と。

二つの歌碑の下の句が違うのは様々な歌い方があると言う事らしい。

横の建物には「 ユナムンダクマの郷 」、「WELCOM➡よんな~館」と。

本島最北端の地、辺戸岬に行く途中にある与那集落。

全国過疎地域連合の資料によると、国頭村全域が過疎市町村として登録されていると。

与那集落もその中の一つ。

年々子どもの出生率が減っていく中で集落の未来をどうにかしようと立ち上がったのが

ユナムンダクマ協議会。

地域おこしとして区長が自らの手でたてたというユナムンダクマは標準語でいうと

“与那の知恵を持っている人”を意味するそうで、地域の共同店と連携して集落の散策ツアーを

提供しているとのこと。2012年から始まった集落の散策ツアーは10年間ものあいだ定期的に

実施されてきた。>集落の祈りの場所の紹介や、与那の始祖が住み始めたとされる家、自然散策、

58号線の与那トンネルに隠された秘密などなど、人と自然が密接に関わり合って生きてきた

歴史を実際に体を動かして学ぶことができるのだ と。

「新与那トンネル」の手前の左の高台に広場があったので向かった。

右手が旧道。

国頭郡国頭村与那358。

芝生広場には沖縄やんばるの森に棲む国指定天然記念物の生物が紹介されていた。

「ヤンバルテナガコガネ」。

山原(ヤンバル)の中でもここ国頭村付近にしか生息していない と。

「ヤンバルクイナ」

芝生広場からは40kmほど離れた、右に「 伊平屋島 」、左に「伊是名島」の姿が

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.