PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に訪ねたのが国道58号を左折した場所にあった「 かぎやで風節の碑

」。

国頭郡国頭村奥間47。

「 かぎやで風節 👈リンク。

「あた果報のつきやす 夢やちやぅも見だぬ かぎやで風のつくり べたとつきやす」

と刻まれていた。

【大きな果報が得られようとは夢にも見ない事であった

鍛冶屋で色々ものを作ってきたが、そのおかげで果報が身にぴったりとついた。】と。

最も演奏される機会が多い曲かもしれないとのこと。

祝いの場の種類によって、正月用とか、結婚式、新築などそれぞれに歌詞があるという。

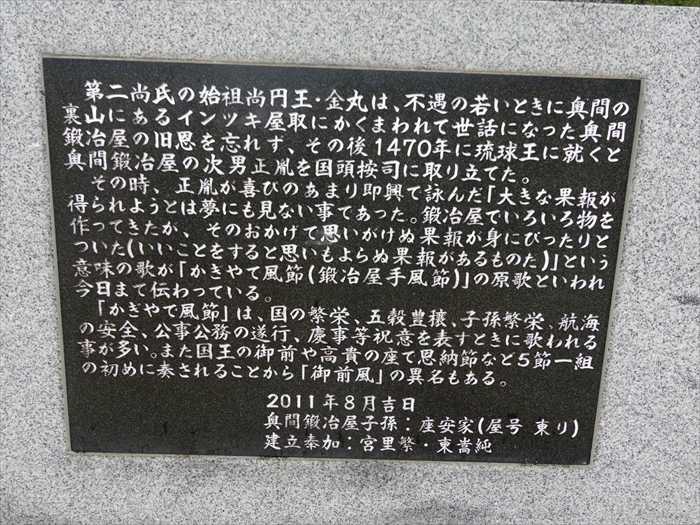

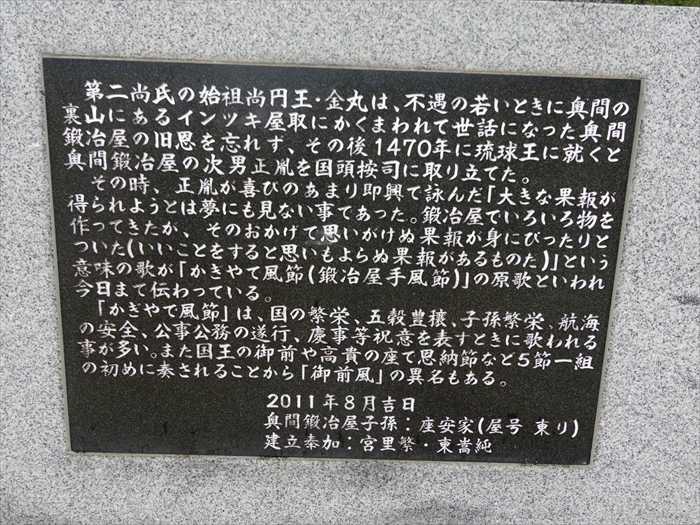

「第二尚氏の始祖・尚円王金丸は、不遇の若い時に奥間の裏山にあるインツキ屋取に

かくまわれて世話になった奥間鍛冶屋の旧恩を忘れず、その後1470年に琉球王に就くと

奥間鍛冶屋の次男正胤(まさたね)を国頭按司に取り立てた。

その時、正胤が喜びのあまり即興で詠んだ「大きな果報が得られようとは夢にも見ないことで

あった。鍛冶屋でいろいろ物を作ってきたが、そのおかげで思いがけぬ果報が身にぴったりと

ついた」(いいことをすると思いもよらぬ果報があるものだ)という意味の歌が

「かぎやで風節」(鍛冶屋手風節)の原歌といわれ今日まで伝わっている。

「かぎやで風節」は国の繁栄、五穀豊穣、子孫繁栄、航海の安全、公事公務の遂行、慶事など

祝意を表す時に歌われる事が多い。また国王の御前や高貴の座で恩納節など五節一組の初めに

奏されることから「御前風」の異名もある。」

「かぎやで風節」の歌碑は、奥間東鍛冶屋(アガリカンジャヤー)跡にあった。

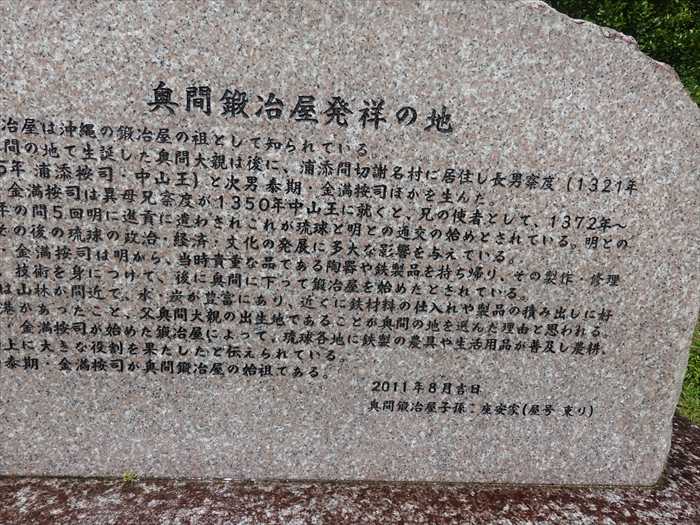

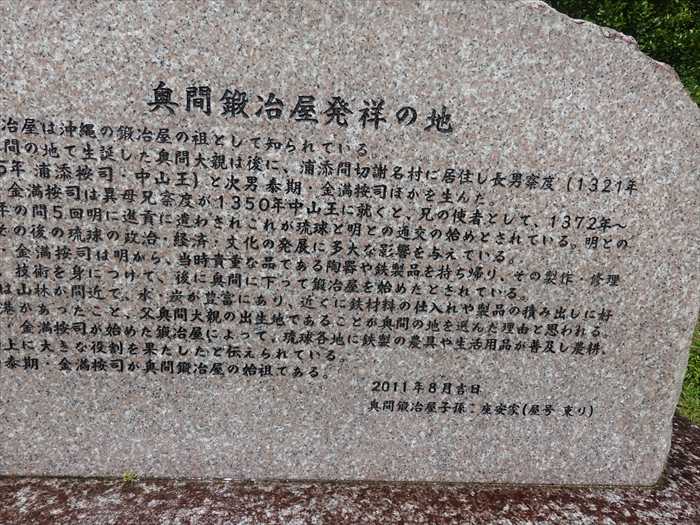

これが「 奥間鍛冶屋発祥の地 」碑。

「 奥間鍛冶屋発祥の地

奥間鍛冶屋は沖縄の鍛冶屋の祖として知られている。国頭・奥間の地で生誕した奥間大親は後に、

浦添間切謝名村に居住し長男察度(1321年~1395年浦添按司・中山王)と次男泰期・金萬按司

ほかを生んだ。泰期・金萬按司は異母兄察度が1350年中山王に就くと、兄の使者として、

1372年~1382年間の間5回明に進貢に遣わされ、これが琉球と明との通交の始めとされている。

明との交流はその後の琉球の政治・経済・文化の発展に多大な影響を与えている。

泰期・金満按司は明から、当時貴重な品である陶器や鉄製品を持ち帰り、その製作・修理の知識、

技術を身につけて、後に奥間に下って鍛冶屋を始めたとされている。奥間は山林が間近で、

水・炭が豊富にあり、近くに鉄材料の仕入れや製品の積み出しに好条件な港があったこと、

父奥間大親の出生地あることが奥間の地を選んだ理由と思われる。泰期・金満按司が始めた

鍛冶屋によって、琉球各地に鉄製の農具や生活用品が普及し、農耕、生活向上に大きな役割を

果たしたと伝えられている。この泰期・金萬按司が奥間鍛冶屋の始祖である。

2011年8月吉日・奥間鍛冶屋子孫:座安家(屋号 東り)」

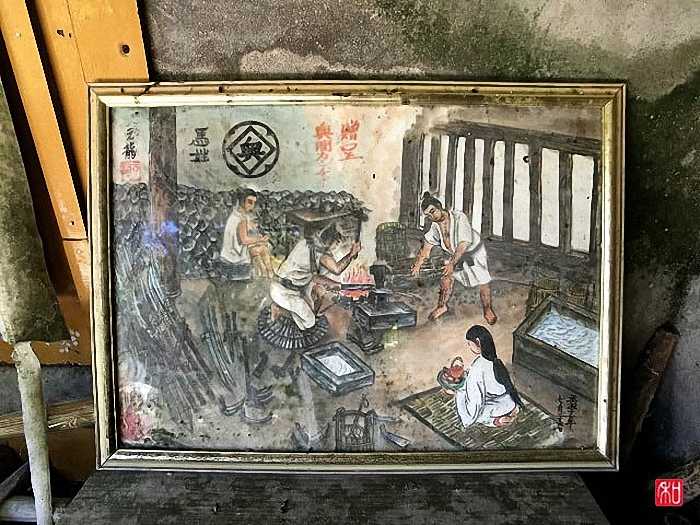

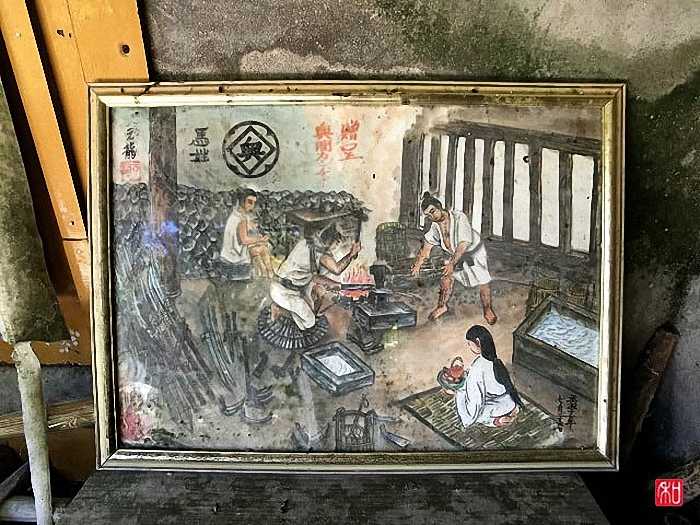

「奥間鍛冶屋発祥の地碑」のさらに奥に、古い拝所があった。

鍛冶屋の様子が描かれた絵が飾られていた。

これも拝所であっただろうか。

「国道58号」に戻り進む。

「道の駅ゆいゆい国頭」すぐ近くにあるオブジェ。

国頭地方は木材の輸出基地だったとのことで、首里王府までリレー式に木材を運んだそうだ。

木材をコロビキする姿が。

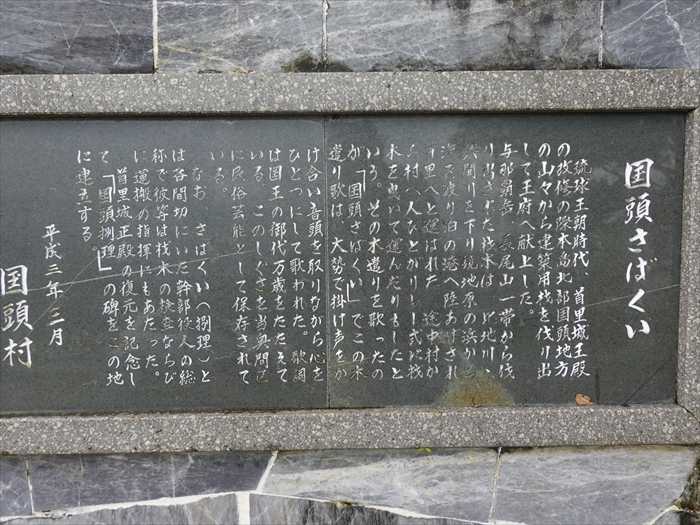

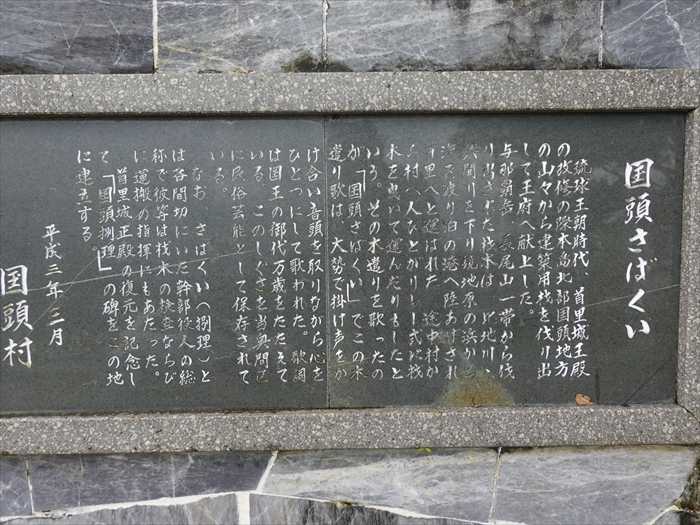

「 国頭さばくいの地 」碑。 「 さばくい( 捌吏 、捌理 ) 」とは

役職名のようだ。

「国頭さばくいの地

琉球王朝時代、首里城王殿の改修の際本島北部国頭の山々から建築用材を伐り出して王府へ

献上した。与那覇岳・長尾山一帯から伐り出された材木は、比地川・奥間川を下り鏡地原の

浜から海を渡り泊の港へ陸あげされ首里へと運ばれた。途中村から村へと人びとがリレー式に

材木を曳いて運んだりもしたという。その木遣りを歌ったのが「 国頭さばくい 」👈リンク で

この木遣り歌は、大勢で掛け声をかけ合い音頭を取りながら心をひとつにして歌われた。歌詞は

国王の御代万歳をたたえている。このしぐさを当奥間区に民俗芸能として保存されている。

なお、さばくい(捌理)とは各間切にいた幹部役人の総称で彼等は材木の検査ならびに運搬の

指揮にもあたった。

首里城正殿の復元を記念して「国頭捌理」の碑をこの地に建立する。」

そして「やんばる3村観光案内所」を訪ねた。

「奇跡の森 やんばる国立公園」。

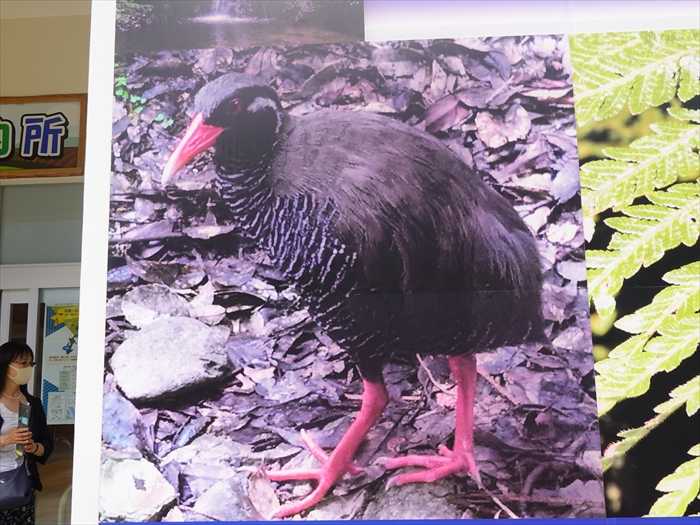

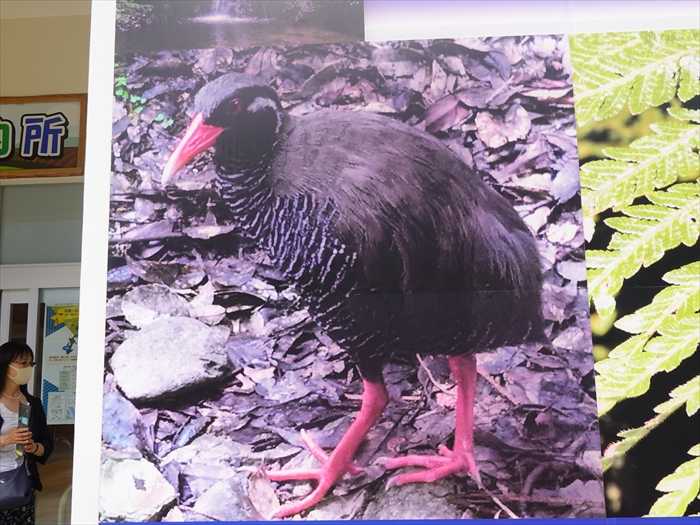

「ヤンバルクイナ」の写真。

翼は短いこと、飛んでいる姿の観察例がないことから、移動のためには飛行をしないと考えられて

おり、歩行が主の鳥です。鳴き声は、「コッ コッ コッ」などですが、さえずりは大きな声で

「クリャァー クリャァー」「キョキョキョキョー」など。早朝によく鳴いています と。

小腹がすいたので「観光案内所」の横の店で沖縄名物の「味噌汁定食」を楽しむ。

沖縄の食堂では、味噌汁というと小さなお椀ではなく、メインのおかずとしてどんぶりで

現れるのが定番。いわゆる味噌汁と大きく異なるのは、レタスなどの葉野菜が入り、他にも

卵、豆腐、ポーク(ランチョンミート)などとにかく具だくさんなこと。

食堂では、ご飯とともに「味噌汁定食」として提供されているのであった。

隣にあった「 道の駅ゆいゆい国頭 」の入口にあった石碑。

<「 恋し国頭 」の琉歌碑

「道の駅ゆいゆい国頭案内図」。

入口前に「重量挙げのヤンバルクイナ選手」。昭和63年元旦辰生年祝記念と。

これは1987年に沖縄で開催された「沖縄海邦国体(国民体育大会)」の公式マスコット

「クイクイ」。国頭村がウエイトリフティング会場になったため、それを記念して作られたもの。

「道の駅ゆいゆい国頭」入口。

両脇にはシーサーが(右)。

シーサー(左)。

店内に入る。

Tシャツコーナー。

芸能人、スポーツ選手の来店の写真。

「ヤンバルクイナ」。

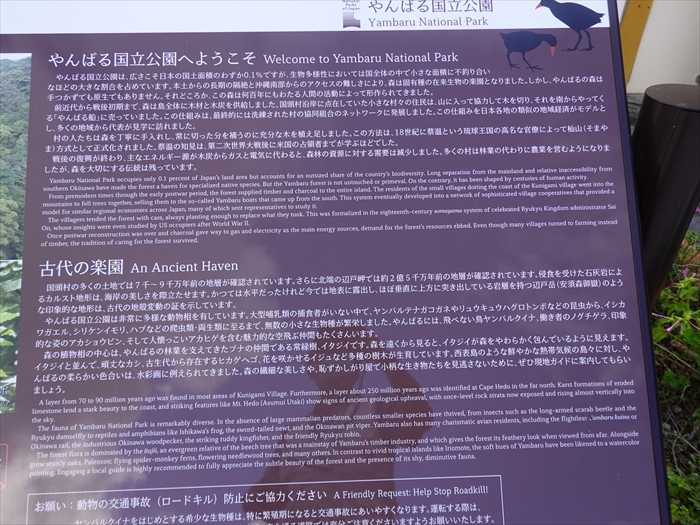

「やんばる国立公園へようこそ」案内板。

「 やんばる国立公園へようこそ Welcome to Yambaru National Park

「ヤンバルクイナ」。

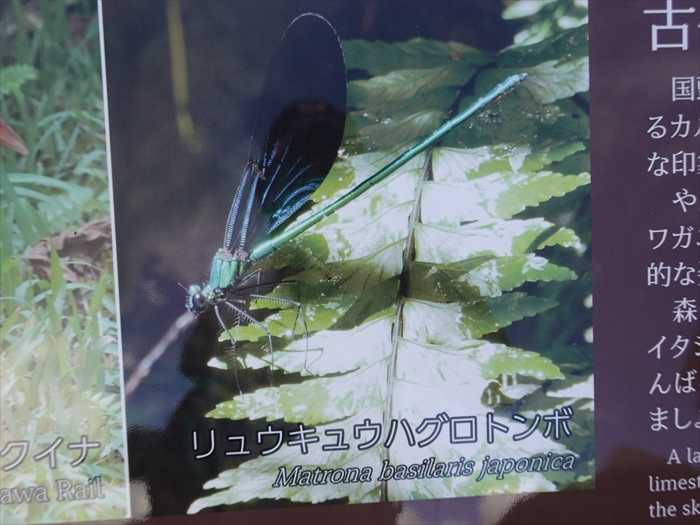

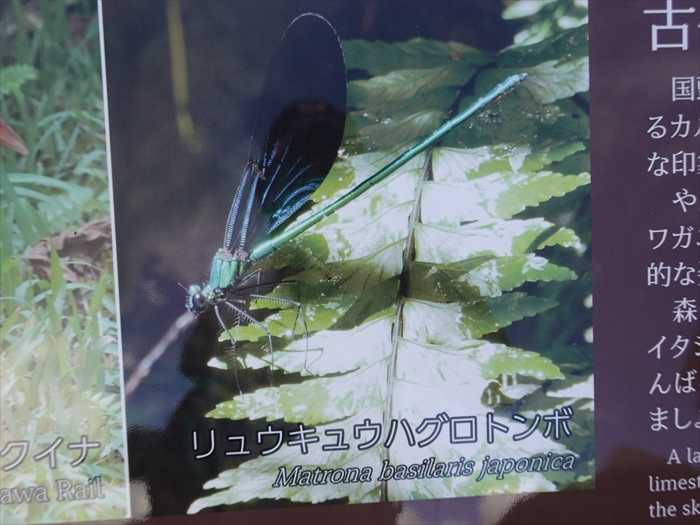

「リュウキュウハグロトンボ」。

「国頭村観光ガイドマップ」。

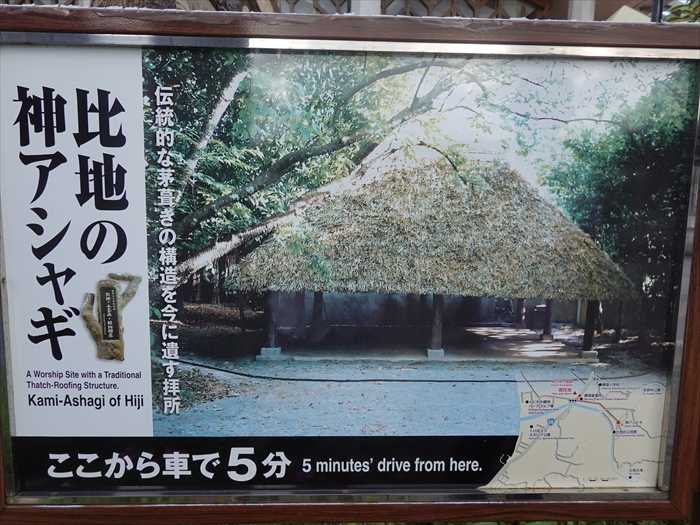

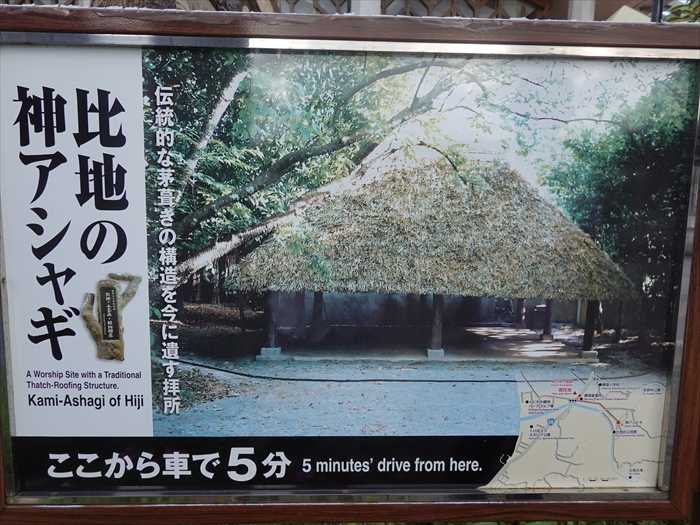

「比地の神アシャギ」案内板。

国頭村内でも比地と安田でしか見ることができない、昔ながらの伝統的な茅葺屋根の神アシャギで。

また、一辺が6mを超える村内でも大きなアシャギ。

下記はネットから

「比地の神アシャギ

「道の駅ゆいゆい国頭」の建物。

再び「やんばる3村観光案内所」。

比地川の手前を左折し川に沿って進む。

比地集落 の入口。

奥にあった案内板。

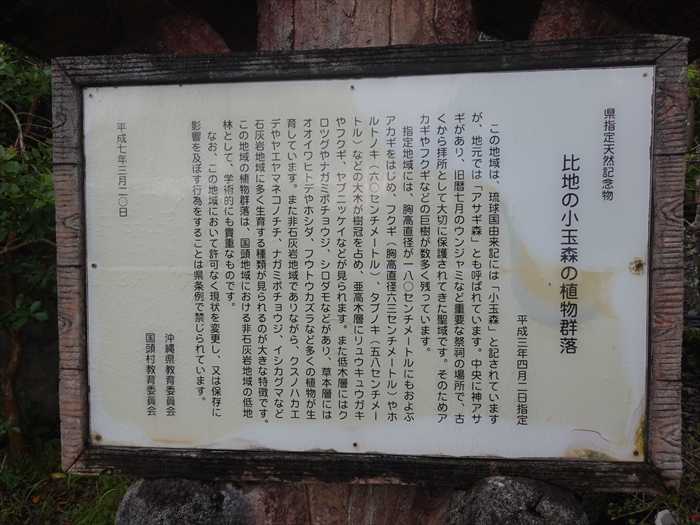

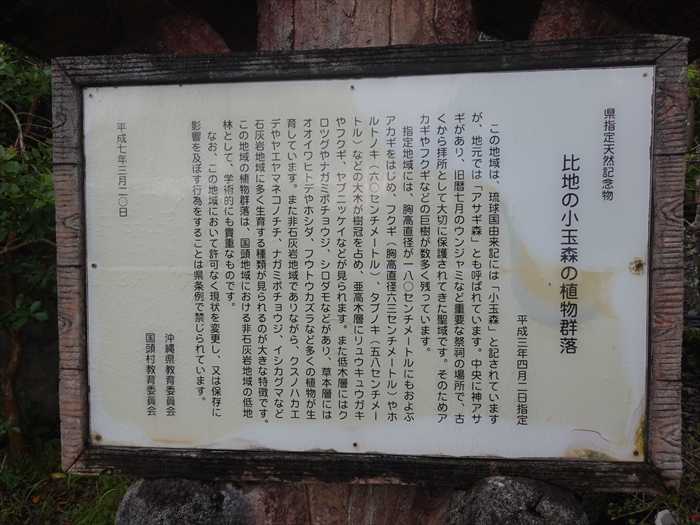

「県指定天然記念物 比地の小玉森の植物群落

「アマランダ」の黄色い花。

黄色が鮮やかな花。

そして再び国道58号に戻り、国頭郡大宜味村の海岸線を名護・那覇方面に進む。

この日の最後に、「国道58号」沿いにあった「(株)カイコン」の先の路地を左折し

名護市座喜味にあった「ヌルガー」に立ち寄った。

T字路の角に三角屋根の祠・「ヌルガー」と記された井戸跡のようであった。

ヌル(祝女)が衣装を洗ったり身を清めた場所とされている と。

祠の傍に苔むした石碑「寄贈者 宮平 松助 平成十二年九月五日建

旧八月八日」と。

近くにあったのが「カミガー」。

こちらも神事に使われていたという村の井戸(ガー)とのこと。

こちらも苔むしており判読できなかったが寄贈者の名前が刻まれているのであろう。

祠の傍に苔むした石碑「寄贈者 宮平 松助 平成十二年九月五日建

旧 八月八日」と。

そして坂を少し上って行くと目的地の「上之御嶽(ウイヌウタキ)遺跡」の石鳥居が現れた。

名護市真喜屋。

「上之御嶽遺跡」案内柱。

「御嶽の広場一帯から、グスク時代の中期から後期にかけてのものと思われる土器が採集されて

います。採集遺物は土器のみで、陶磁器は採集されていません。御嶽は、真喜屋とその隣の稻嶺で

共有する主要な5か所の拝所のうちのひとつになっています。

森の奥へ進んでいくと、目の前に「社」の如き建造物が現われた。

傍ら手前には石碑が建立されており「上之御嶽建設碑」と刻まれていた。

「上之御嶽」の社は前庭の入口に二基の灯籠が設けられており、社の内部には祭壇のような

コンクリート製の台が設置されていた。

地元では『上之御嶽(うぃーぬうたき)』と呼んでいるようだ。

道路から少し低くなった場所にある「上之倉井」

水が湧いているようであったが。

時間は16:00を過ぎたため、国道58号に戻りホテルへの帰路に。

羽地大川に架かる羽地大橋を渡る。

羽地中学校前バス停のキノコ待合所。

名護バイパスに入る。

「世冨慶( よふけ )トンネル」を通過。

沖縄自動車道に向かって進む。

国道58号沿いにある「 真栄田岬,美浜アメリカンビレッジ 」は前回2015年に訪ねたのであった。

沖縄自動車道・許田(きょだ)IC料金所を通過。

石川ICを通過して進む。

那覇ICで沖縄自動車道を降り、県道82号線那覇糸満線を進む。

前方に見えた緑の屋根は「那覇市民体育館」。

そしてこの日の行程を全て終え、ホテルに到着したのであった。

時間は17:30。

この日のドライブルートは下記のごとし。走行距離307km。

この日は、駐車場からホテルへの途中にあったス-パ-マーケットで反省会の食材、ドリンクを

購入し、ホテルの部屋飲みとしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

国頭郡国頭村奥間47。

「 かぎやで風節 👈リンク。

「あた果報のつきやす 夢やちやぅも見だぬ かぎやで風のつくり べたとつきやす」

と刻まれていた。

【大きな果報が得られようとは夢にも見ない事であった

鍛冶屋で色々ものを作ってきたが、そのおかげで果報が身にぴったりとついた。】と。

最も演奏される機会が多い曲かもしれないとのこと。

祝いの場の種類によって、正月用とか、結婚式、新築などそれぞれに歌詞があるという。

「第二尚氏の始祖・尚円王金丸は、不遇の若い時に奥間の裏山にあるインツキ屋取に

かくまわれて世話になった奥間鍛冶屋の旧恩を忘れず、その後1470年に琉球王に就くと

奥間鍛冶屋の次男正胤(まさたね)を国頭按司に取り立てた。

その時、正胤が喜びのあまり即興で詠んだ「大きな果報が得られようとは夢にも見ないことで

あった。鍛冶屋でいろいろ物を作ってきたが、そのおかげで思いがけぬ果報が身にぴったりと

ついた」(いいことをすると思いもよらぬ果報があるものだ)という意味の歌が

「かぎやで風節」(鍛冶屋手風節)の原歌といわれ今日まで伝わっている。

「かぎやで風節」は国の繁栄、五穀豊穣、子孫繁栄、航海の安全、公事公務の遂行、慶事など

祝意を表す時に歌われる事が多い。また国王の御前や高貴の座で恩納節など五節一組の初めに

奏されることから「御前風」の異名もある。」

「かぎやで風節」の歌碑は、奥間東鍛冶屋(アガリカンジャヤー)跡にあった。

これが「 奥間鍛冶屋発祥の地 」碑。

「 奥間鍛冶屋発祥の地

奥間鍛冶屋は沖縄の鍛冶屋の祖として知られている。国頭・奥間の地で生誕した奥間大親は後に、

浦添間切謝名村に居住し長男察度(1321年~1395年浦添按司・中山王)と次男泰期・金萬按司

ほかを生んだ。泰期・金萬按司は異母兄察度が1350年中山王に就くと、兄の使者として、

1372年~1382年間の間5回明に進貢に遣わされ、これが琉球と明との通交の始めとされている。

明との交流はその後の琉球の政治・経済・文化の発展に多大な影響を与えている。

泰期・金満按司は明から、当時貴重な品である陶器や鉄製品を持ち帰り、その製作・修理の知識、

技術を身につけて、後に奥間に下って鍛冶屋を始めたとされている。奥間は山林が間近で、

水・炭が豊富にあり、近くに鉄材料の仕入れや製品の積み出しに好条件な港があったこと、

父奥間大親の出生地あることが奥間の地を選んだ理由と思われる。泰期・金満按司が始めた

鍛冶屋によって、琉球各地に鉄製の農具や生活用品が普及し、農耕、生活向上に大きな役割を

果たしたと伝えられている。この泰期・金萬按司が奥間鍛冶屋の始祖である。

2011年8月吉日・奥間鍛冶屋子孫:座安家(屋号 東り)」

「奥間鍛冶屋発祥の地碑」のさらに奥に、古い拝所があった。

鍛冶屋の様子が描かれた絵が飾られていた。

これも拝所であっただろうか。

「国道58号」に戻り進む。

「道の駅ゆいゆい国頭」すぐ近くにあるオブジェ。

国頭地方は木材の輸出基地だったとのことで、首里王府までリレー式に木材を運んだそうだ。

木材をコロビキする姿が。

「 国頭さばくいの地 」碑。 「 さばくい( 捌吏 、捌理 ) 」とは

役職名のようだ。

「国頭さばくいの地

琉球王朝時代、首里城王殿の改修の際本島北部国頭の山々から建築用材を伐り出して王府へ

献上した。与那覇岳・長尾山一帯から伐り出された材木は、比地川・奥間川を下り鏡地原の

浜から海を渡り泊の港へ陸あげされ首里へと運ばれた。途中村から村へと人びとがリレー式に

材木を曳いて運んだりもしたという。その木遣りを歌ったのが「 国頭さばくい 」👈リンク で

この木遣り歌は、大勢で掛け声をかけ合い音頭を取りながら心をひとつにして歌われた。歌詞は

国王の御代万歳をたたえている。このしぐさを当奥間区に民俗芸能として保存されている。

なお、さばくい(捌理)とは各間切にいた幹部役人の総称で彼等は材木の検査ならびに運搬の

指揮にもあたった。

首里城正殿の復元を記念して「国頭捌理」の碑をこの地に建立する。」

そして「やんばる3村観光案内所」を訪ねた。

「奇跡の森 やんばる国立公園」。

「ヤンバルクイナ」の写真。

ウィキペディアによると

ヤンバルクイナ(山原水鶏 学名:Hypotaenidia okinawae)は、鳥綱ツル目クイナ科

Hypotaenidia属に分類される鳥類。

ヤンバルクイナ(山原水鶏 学名:Hypotaenidia okinawae)は、鳥綱ツル目クイナ科

Hypotaenidia属に分類される鳥類。

日本の沖縄本島北部の山原(やんばる)地域のみに生息する固有種であり、1981年(昭和56年)に

発見された。和名は上記の生息地域の地名に由来し、「やんばる地方に棲むクイナ」の意。

ほとんど飛ぶことができない。

全長35cm。くちばしと足は赤色。背は暗褐色、胸から腹は白黒の横縞模様がはっきりあります。発見された。和名は上記の生息地域の地名に由来し、「やんばる地方に棲むクイナ」の意。

ほとんど飛ぶことができない。

翼は短いこと、飛んでいる姿の観察例がないことから、移動のためには飛行をしないと考えられて

おり、歩行が主の鳥です。鳴き声は、「コッ コッ コッ」などですが、さえずりは大きな声で

「クリャァー クリャァー」「キョキョキョキョー」など。早朝によく鳴いています と。

小腹がすいたので「観光案内所」の横の店で沖縄名物の「味噌汁定食」を楽しむ。

沖縄の食堂では、味噌汁というと小さなお椀ではなく、メインのおかずとしてどんぶりで

現れるのが定番。いわゆる味噌汁と大きく異なるのは、レタスなどの葉野菜が入り、他にも

卵、豆腐、ポーク(ランチョンミート)などとにかく具だくさんなこと。

食堂では、ご飯とともに「味噌汁定食」として提供されているのであった。

隣にあった「 道の駅ゆいゆい国頭 」の入口にあった石碑。

<「 恋し国頭 」の琉歌碑

「 こいし国頭に

幾世までん

」。

歌意は

【山の水も清らかで住む人も自然で深い優しさがある。 このような国頭に

いつまでも暮らしたい】と。

歌意は

【山の水も清らかで住む人も自然で深い優しさがある。 このような国頭に

いつまでも暮らしたい】と。

「道の駅ゆいゆい国頭案内図」。

入口前に「重量挙げのヤンバルクイナ選手」。昭和63年元旦辰生年祝記念と。

これは1987年に沖縄で開催された「沖縄海邦国体(国民体育大会)」の公式マスコット

「クイクイ」。国頭村がウエイトリフティング会場になったため、それを記念して作られたもの。

「道の駅ゆいゆい国頭」入口。

両脇にはシーサーが(右)。

シーサー(左)。

店内に入る。

Tシャツコーナー。

芸能人、スポーツ選手の来店の写真。

「ヤンバルクイナ」。

「やんばる国立公園へようこそ」案内板。

「 やんばる国立公園へようこそ Welcome to Yambaru National Park

やんばる国立公園は、広さこそ日本の国土面積のわずか0.1 %てすが、生物多様性においては

国全体の中で小さな面積に不釣り合いなほどの大きな割合を占めています。本土からの長期の

隔絶と沖縄南部からのアクセスの難しさにより、森は固有種の在来生物の楽園となりました。

しかし、やんばるの森は手つかずでも原生でもありません。それどころか、この森は何百年にも

わたる人間の活動によって形作られてきました。

国全体の中で小さな面積に不釣り合いなほどの大きな割合を占めています。本土からの長期の

隔絶と沖縄南部からのアクセスの難しさにより、森は固有種の在来生物の楽園となりました。

しかし、やんばるの森は手つかずでも原生でもありません。それどころか、この森は何百年にも

わたる人間の活動によって形作られてきました。

前近代から戦後初期まで、森は島全体に木材と木炭を供給しました。国頭村沿岸に点在していた

小さな村々の住民は、山に入って協力して木を切り、それを南からやってくる「やんばる船」に

売っていました。この仕組みは、最終的には洗練された村の協同組合のネットワークに発展

しました。この仕組みを日本各地の類以の地域経済がモデルとし、多くの地域から代表が見学に

訪れました。

小さな村々の住民は、山に入って協力して木を切り、それを南からやってくる「やんばる船」に

売っていました。この仕組みは、最終的には洗練された村の協同組合のネットワークに発展

しました。この仕組みを日本各地の類以の地域経済がモデルとし、多くの地域から代表が見学に

訪れました。

村の人たちは森を丁寧に手入れし、常に切った分を補うのに充分な木を植え足しました。

この方法は、18世紀に蔡温という琉球王国の高名な官僚によって杣山(そまやま)方式として

正式化されました。蔡温の知見は、第二次世界大戦後に米国の占領者までが学ぶほどてした。

この方法は、18世紀に蔡温という琉球王国の高名な官僚によって杣山(そまやま)方式として

正式化されました。蔡温の知見は、第二次世界大戦後に米国の占領者までが学ぶほどてした。

戦後の復興が終わり、主なエネルギー源が木炭からガスと電気に代わると、森林の資源に対する

需要は減少しました。多くの村は林業の代わりに農業を営むようになりましたが、森を大切にする

伝統は残っています。」

需要は減少しました。多くの村は林業の代わりに農業を営むようになりましたが、森を大切にする

伝統は残っています。」

古代の楽園 An Ancient Haven

国頭村の多くの土地ては7千~ 9千万年前の地層が確認されています。さらに北端の辺戸岬では

約2億5千万年前の地層が確認されています。侵食を受けた石灰岩によるカルスト地形は、海岸の

美しさを際立たせます。かっては水平だったけれど今では地表に露出し、ほぼ垂直に上方に

突き出している岩層を持つ辺戸岳(安須森御嶽)のような印象的な地形は、古代の地殻変動の証を

示しています。

約2億5千万年前の地層が確認されています。侵食を受けた石灰岩によるカルスト地形は、海岸の

美しさを際立たせます。かっては水平だったけれど今では地表に露出し、ほぼ垂直に上方に

突き出している岩層を持つ辺戸岳(安須森御嶽)のような印象的な地形は、古代の地殻変動の証を

示しています。

やんばる国立公園は非常に多様な動物相を有しています。大型哺乳類の捕食者がいない中で、

ヤンバルテナガコガネやリュウキュウハグロトンボなどの昆虫から、イシカワガェル、シリケン

イモリ、ハブなどの爬虫類・両生類に至るまて、無数の小さな生物種が繁栄しました。

やんばるには、飛べない烏ヤンバルクイナ、働き者のノグチゲラ、印象的な姿のアカショウビン、

そして人懐っこいアカヒゲを含む魅力的な空飛ぶ仲間もたくさんいます。

ヤンバルテナガコガネやリュウキュウハグロトンボなどの昆虫から、イシカワガェル、シリケン

イモリ、ハブなどの爬虫類・両生類に至るまて、無数の小さな生物種が繁栄しました。

やんばるには、飛べない烏ヤンバルクイナ、働き者のノグチゲラ、印象的な姿のアカショウビン、

そして人懐っこいアカヒゲを含む魅力的な空飛ぶ仲間もたくさんいます。

森の植物相の中心は、やんばるの林業を支えてきたブナの仲間である常緑樹、イタジイてす。

森を遠くから見ると、イタジイが森をやわらかく包んているように見えます。

森を遠くから見ると、イタジイが森をやわらかく包んているように見えます。

イタジイと並んて、頑丈なカシ、古生代から存在するヒカゲへゴ、花を咲かせるイジュなど多種の

樹木が生育しています。西表島のような鮮やかな熱帯気候の島々に対し、やんばるの柔らかい

色合いは、水彩画に例えられてきました。森の繊細な美しさや、恥ずかしがり屋で小柄な生き物

たちを見逃さないために、ぜひ現地ガイドに案内してもらいましよう。」

樹木が生育しています。西表島のような鮮やかな熱帯気候の島々に対し、やんばるの柔らかい

色合いは、水彩画に例えられてきました。森の繊細な美しさや、恥ずかしがり屋で小柄な生き物

たちを見逃さないために、ぜひ現地ガイドに案内してもらいましよう。」

「ヤンバルクイナ」。

「リュウキュウハグロトンボ」。

「国頭村観光ガイドマップ」。

「比地の神アシャギ」案内板。

国頭村内でも比地と安田でしか見ることができない、昔ながらの伝統的な茅葺屋根の神アシャギで。

また、一辺が6mを超える村内でも大きなアシャギ。

下記はネットから

「比地の神アシャギ

比地の神アシャギは、集落の背面(東側)の丘陵上に位置する標高約40メートの平場に建てられ、

神アシャギから下る斜面には屋敷跡や畑後と思われる平場が点在しています。この一帯は

比地の小玉森またはアサギムイなどと呼ばれており、神アシャギの他に山口神社

(アマンチュの宮)と十数か所の拝所や樹齢推定250年以上とされるアカギの巨木などがあり

神アシャギから下る斜面には屋敷跡や畑後と思われる平場が点在しています。この一帯は

比地の小玉森またはアサギムイなどと呼ばれており、神アシャギの他に山口神社

(アマンチュの宮)と十数か所の拝所や樹齢推定250年以上とされるアカギの巨木などがあり

長く信仰の対象となってきました。このアカギの巨木は集落内の各門中の拝所となっており、

門中ごとに詳む木が分かれ、ウンジャミの際にはその木に向かって拝みます。また、この一帯は

アカギやホルトノキ、タブノキなどの高木が生育し、平成3年4月2日には、県指定天然記念物物

「比地の小玉森の植物群落」として指定され学術的に貴重な場所です。比地の小玉森は

「琉球国由来記」にも「小玉森 神名アマオレノ御イべ」という記述があり、旧暦の七月盆明けの

亥の日には、ウンジャミ(海神祭)等の重要な年中行事が行われています。比地の神アシャギ屋根は

昔ながらのかやぶきと現在では貴重な建造物となっています。柱は1930年代には20本ほどで

あったが、現在は8本とその形状に変化が見られます。また、近年のグスク研究では神アシャギの

ある平場を含む大小の平場は、北側に接するバンギナグスクとともに「土より成るグスク」として

石積みを持たないグスクとする研究も行われています。このように比地の神アシャギは地元の方々

から大切に継承され生物学、民族学、考古学など様々な分野から貴重なフィールドとなって

います。」

門中ごとに詳む木が分かれ、ウンジャミの際にはその木に向かって拝みます。また、この一帯は

アカギやホルトノキ、タブノキなどの高木が生育し、平成3年4月2日には、県指定天然記念物物

「比地の小玉森の植物群落」として指定され学術的に貴重な場所です。比地の小玉森は

「琉球国由来記」にも「小玉森 神名アマオレノ御イべ」という記述があり、旧暦の七月盆明けの

亥の日には、ウンジャミ(海神祭)等の重要な年中行事が行われています。比地の神アシャギ屋根は

昔ながらのかやぶきと現在では貴重な建造物となっています。柱は1930年代には20本ほどで

あったが、現在は8本とその形状に変化が見られます。また、近年のグスク研究では神アシャギの

ある平場を含む大小の平場は、北側に接するバンギナグスクとともに「土より成るグスク」として

石積みを持たないグスクとする研究も行われています。このように比地の神アシャギは地元の方々

から大切に継承され生物学、民族学、考古学など様々な分野から貴重なフィールドとなって

います。」

「道の駅ゆいゆい国頭」の建物。

再び「やんばる3村観光案内所」。

比地川の手前を左折し川に沿って進む。

比地集落 の入口。

奥にあった案内板。

「県指定天然記念物 比地の小玉森の植物群落

この地域は、琉球国由来記には「小玉森」と記されていますが、地元では「アサギ森」とも

呼ばれています。中央に神アサギがあり、旧暦7月のウンジャミなど重要な祭祠の場所で、

古くから拝所として大切に保護されてきた聖域です。そのためアカギやフクギなどの巨樹が

数多く残っています。

呼ばれています。中央に神アサギがあり、旧暦7月のウンジャミなど重要な祭祠の場所で、

古くから拝所として大切に保護されてきた聖域です。そのためアカギやフクギなどの巨樹が

数多く残っています。

指定地域には、胸高直径が一八〇センチメートルにもおよぶアカギをはしめ、フクギ(胸高直径

六三センチメートル)やホルトノキ(六〇センチメートル)、タブノキ(五八センチメートル)などの

大木が樹冠を占め、亜高木層にリュウキュウガキやフクギ、ヤブニッケイなどが見られます。

また低木層にはクロツグやナガミボチョウジ、シロダモなどがあり、草本層にはオオイワヒトデや

ホシダ、フウトウカズラなど多くの植物が生育しています。また非石灰岩地域でありながら、

クスノハカエデやヤエヤマネコノチチ、ナガミボチョウジ、イシカグマなど石灰岩地域に多く

生育する種類が見られるのが大きな特徴です。この地域の植物群落は、国頭地域における

非石灰岩地域の低地林として、学術的にも重なものです。

六三センチメートル)やホルトノキ(六〇センチメートル)、タブノキ(五八センチメートル)などの

大木が樹冠を占め、亜高木層にリュウキュウガキやフクギ、ヤブニッケイなどが見られます。

また低木層にはクロツグやナガミボチョウジ、シロダモなどがあり、草本層にはオオイワヒトデや

ホシダ、フウトウカズラなど多くの植物が生育しています。また非石灰岩地域でありながら、

クスノハカエデやヤエヤマネコノチチ、ナガミボチョウジ、イシカグマなど石灰岩地域に多く

生育する種類が見られるのが大きな特徴です。この地域の植物群落は、国頭地域における

非石灰岩地域の低地林として、学術的にも重なものです。

なお、この地域において許可なく現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をすることは

県条例で禁じられています。」と。

県条例で禁じられています。」と。

「アマランダ」の黄色い花。

黄色が鮮やかな花。

そして再び国道58号に戻り、国頭郡大宜味村の海岸線を名護・那覇方面に進む。

この日の最後に、「国道58号」沿いにあった「(株)カイコン」の先の路地を左折し

名護市座喜味にあった「ヌルガー」に立ち寄った。

T字路の角に三角屋根の祠・「ヌルガー」と記された井戸跡のようであった。

ヌル(祝女)が衣装を洗ったり身を清めた場所とされている と。

祠の傍に苔むした石碑「寄贈者 宮平 松助 平成十二年九月五日建

旧八月八日」と。

近くにあったのが「カミガー」。

こちらも神事に使われていたという村の井戸(ガー)とのこと。

こちらも苔むしており判読できなかったが寄贈者の名前が刻まれているのであろう。

祠の傍に苔むした石碑「寄贈者 宮平 松助 平成十二年九月五日建

旧 八月八日」と。

そして坂を少し上って行くと目的地の「上之御嶽(ウイヌウタキ)遺跡」の石鳥居が現れた。

名護市真喜屋。

「上之御嶽遺跡」案内柱。

「御嶽の広場一帯から、グスク時代の中期から後期にかけてのものと思われる土器が採集されて

います。採集遺物は土器のみで、陶磁器は採集されていません。御嶽は、真喜屋とその隣の稻嶺で

共有する主要な5か所の拝所のうちのひとつになっています。

時代:グスク時代中期~後期(約800年前~約700年前)」

石鳥居を潜り、石段を上って行った。

途中からは石畳の急な坂道の参道が森の奥へと伸びていた。

石鳥居を潜り、石段を上って行った。

途中からは石畳の急な坂道の参道が森の奥へと伸びていた。

森の奥へ進んでいくと、目の前に「社」の如き建造物が現われた。

傍ら手前には石碑が建立されており「上之御嶽建設碑」と刻まれていた。

「上之御嶽」の社は前庭の入口に二基の灯籠が設けられており、社の内部には祭壇のような

コンクリート製の台が設置されていた。

地元では『上之御嶽(うぃーぬうたき)』と呼んでいるようだ。

道路から少し低くなった場所にある「上之倉井」

水が湧いているようであったが。

時間は16:00を過ぎたため、国道58号に戻りホテルへの帰路に。

羽地大川に架かる羽地大橋を渡る。

羽地中学校前バス停のキノコ待合所。

名護バイパスに入る。

「世冨慶( よふけ )トンネル」を通過。

沖縄自動車道に向かって進む。

国道58号沿いにある「 真栄田岬,美浜アメリカンビレッジ 」は前回2015年に訪ねたのであった。

沖縄自動車道・許田(きょだ)IC料金所を通過。

石川ICを通過して進む。

那覇ICで沖縄自動車道を降り、県道82号線那覇糸満線を進む。

前方に見えた緑の屋根は「那覇市民体育館」。

そしてこの日の行程を全て終え、ホテルに到着したのであった。

時間は17:30。

この日のドライブルートは下記のごとし。走行距離307km。

この日は、駐車場からホテルへの途中にあったス-パ-マーケットで反省会の食材、ドリンクを

購入し、ホテルの部屋飲みとしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.