PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

次に訪ねたのが「史跡勝坂遺跡公園」。

縄文時代中期(約5000年前)の大集落跡。大正15(1926)年、考古学者大山柏氏による

発掘調査で発見された縄文土器は、立体的な装飾の文様や顔面把手(顔を表現した取っ手)などに

よって注目をあび、後に「勝坂式土器」として縄文時代中期のめやすとされた。

また、同時に発見された多くの打製石斧を、土を掘る道具と考えて原始農耕論が提唱されたことは

我が国の考古学史上、極めて重要であると。

昭和48(1973)年の発掘調査で発見された集落の一部、勝坂遺跡D区が49(1974)年に

国の史跡として指定され、55(1980)年、59(1984)年、令和元(2019)年に追加指定を受け、

D区の国指定面積は42,951平方メートルとなっている。

発掘調査で発見された集落の一部、磯部字中峰2097番1ほか4,104平方メートルが平成18(2006)年

令和元(2019)年に指定され保存された。

勝坂遺跡周辺は起伏に富んだ自然地形に、緑豊かな斜面樹林(段丘崖)、こんこんと湧き出る

泉など、縄文人が長く暮らし続けた豊かな自然環境が今なお残されている。平成21(2009)年度には

「大自然の中の縄文時代」を体感できる遺跡公園として整備した。園内には縄文集落の雰囲気を

再現し、土葺きと笹葺きの竪穴住居2棟を復元しているほか、周辺には竪穴住居廃絶後の窪地なども

復元している。また集落の終末期に登場する敷石住居の模造も屋外展示していた。

公園内の管理棟には勝坂遺跡出土品やパネルの展示を行っている。

「史跡勝坂遺跡公園 散策マップ」。

「<国指定史跡> 史蹟 勝坂遺跡公園」パンフレット。

案内に従い「くさはら広場」に向かって進む。

すれ違う人もなく。

最初に訪ねたのが「敷石住居(30号住居)」

「敷石住居(30号住居)

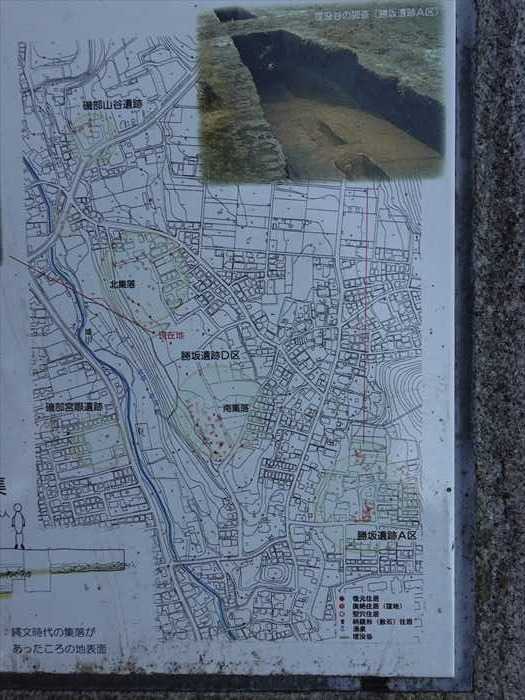

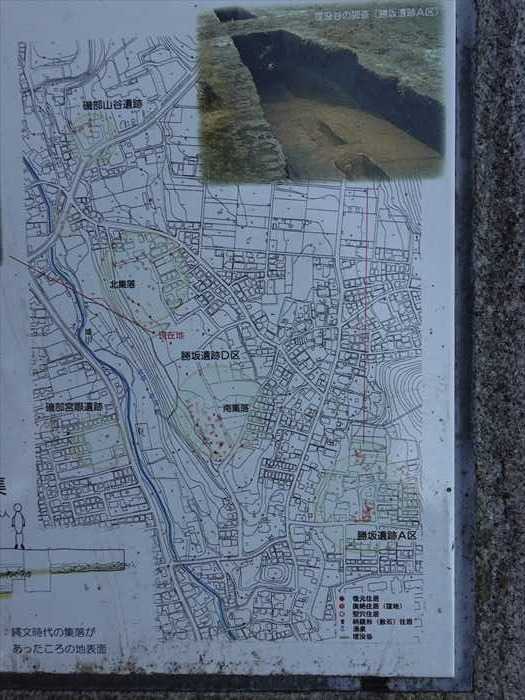

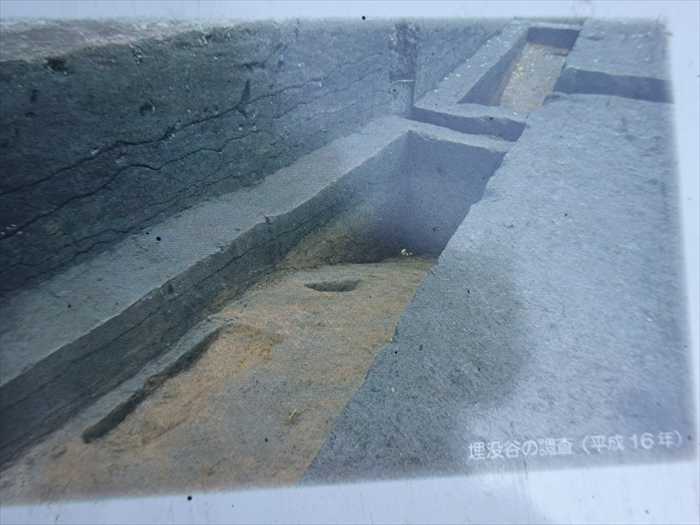

「埋没谷と縄文集落群」案内板

「勝坂遺跡」配置図。

右手にあった「勝坂の照葉樹林」。

「相模原市登録天然記念物 勝坂の照葉樹林

この樹林は、シラカシを中心とする照葉樹林が二次的に回復したものです。

低木層にはアオキ・ヒサカキ・シラカン・タブノキ等が見られ、草本層にはナガバジャノヒゲ・

ヤブラン等が目立ちます。」

前方に見えた「竪穴住居」に向かって進む。

先程訪ねた「勝坂遺跡A区」、「旧中村家住宅」案内板。

「竪穴住居(土葺)」、「竪穴住居(笹葺)」を見る。

「竪穴住居(土葺)」。

「竪穴住居(3号住居)

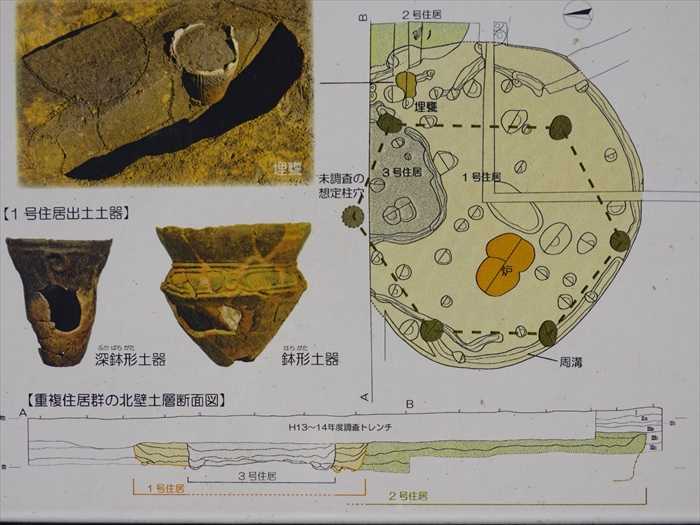

「竪穴住居(3号住居)」跡の発掘状況。

中央に「石囲炉」、外からの雨水の流入を防ぐ「周堤」、「発掘土器」。

「竪穴住居(1号住居)」。

「竪穴住居(1号住居)(笹葺)」を入口側から。

「竪穴住居(1号住居)

「竪穴住居(1号住居)」発掘状況。

炉が奥壁側に寄っていること、住居の建替えが行われていたことが解るのであった。

そして発掘された土器。

入口の隙間から内部をカメラで覗く。

往路と反対側を引き返して行くと、この先にも案内板が見えた。

「廃絶住居の窪地 ー竪穴住居から竪穴住居「跡」へー

「竪穴住居」跡の「窪地」。

更に「くさはら広場」を北に向かって進む。

ここが「くさはら公園」の東側の入口。

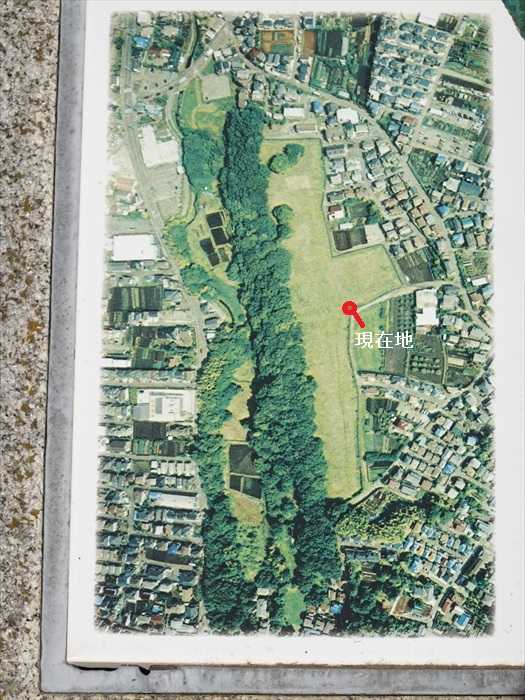

「史蹟 勝坂遺跡公園案内図

「史蹟 勝坂遺跡公園」案内図がここにも。

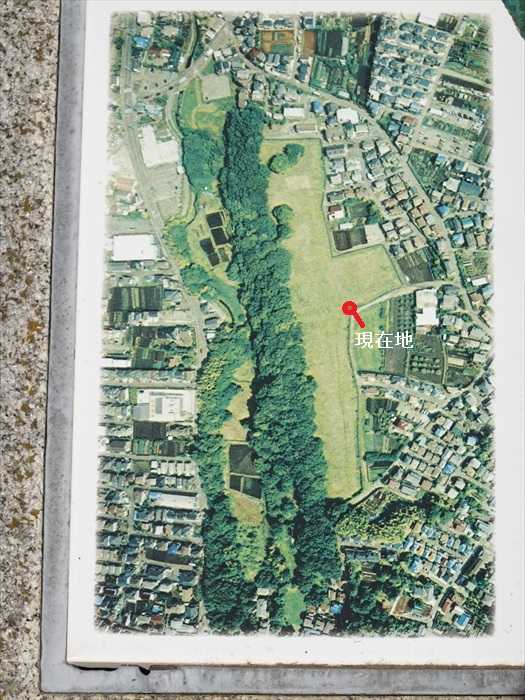

上空からの写真。

更に北へと。

「縄文生活林ー集落周辺の植生と植物利用ー」案内板。

「縄文生活林ー集落周辺の植生と植物利用ー

残念がら、管理棟は閉まっているようであった。

管理棟の利用、竪穴住居内の見学は、水~日曜日の9:00~16:00

(月、火曜日が祝日等の場合は開放)とのこと。

ネットから管理棟の展示品を。

「勝坂式土器」。

これを見たかったのだが。

そして北側入口にあった案内版。

駐車場に戻り、最後に「山王大権現」に立ち寄る事とする。

背の低い石鳥居の先に大きな石碑が。

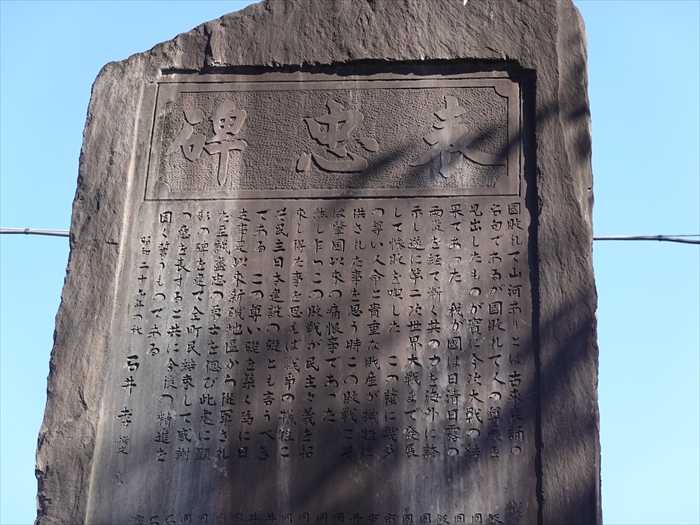

2基の石碑。

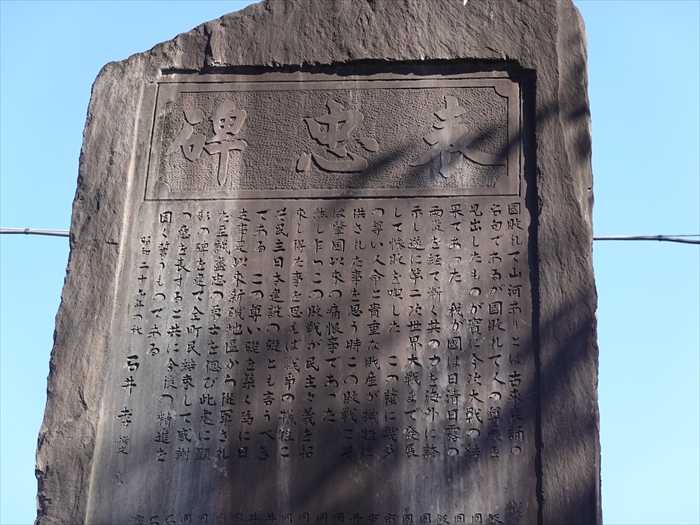

右側には「表忠碑」と。

左側にも「表忠碑」。

大東亜戦争における戦没者の慰霊顕彰碑のようであった。

「表忠碑

国敗れて山河ありとは古来哀誦の名句であるが国敗れて人の尊厳を見出したものが実に今次

大戦の結果であった。我が国は日清、日露の両役を経て漸く其の力を海外に誇示し遂に

第二次世界大戦まで発展して惨敗を喫した。この蔭に幾多の尊い人命と貴重な財産が犠牲に

供された事を思う時この敗戦こそは肇国以来の痛恨事であった。

然し乍らこの敗戦が民主主義を招来し得た事を思えば戦争の犠牲こそ民主日本建設の礎とも

いうべきである。この尊い礎を築く為に日支事変以来新磯地区から従軍された至誠蓋忠の勇士を

偲び此庭に顕彰の碑を建て全町民結集し感謝の意を表すると共に今後の精進を固く誓うもので

ある。

昭和29年秋 石井 孝 撰文」

前の道路は「八王子道」。

「八王子道」碑。

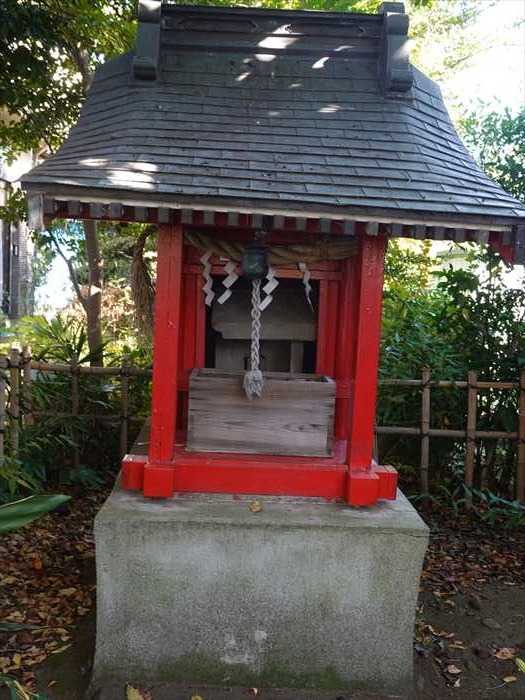

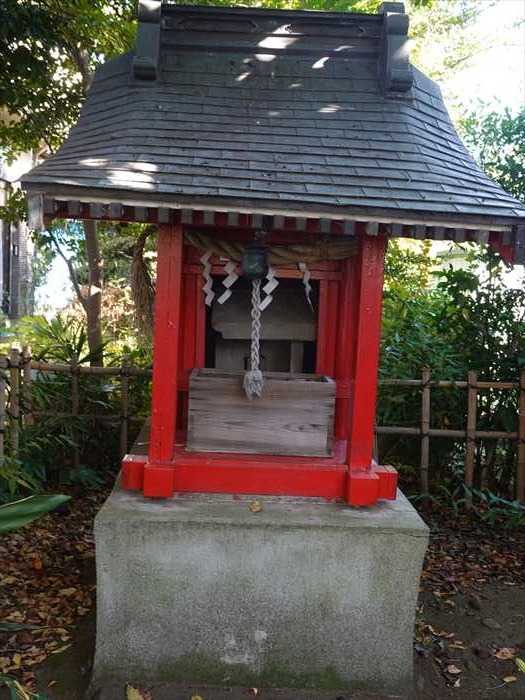

こちらが「山王大権現」の鳥居。

相模原市南区磯部1938付近。

「山王大権現」。

そしてこの日の「相模原市南区磯部の歴史探訪スポット」の散策を終えて、大和駅ちかくまで

戻り、国道467号を利用して帰宅したのであった。

・・・もどる・・・

・・・END・・・

縄文時代中期(約5000年前)の大集落跡。大正15(1926)年、考古学者大山柏氏による

発掘調査で発見された縄文土器は、立体的な装飾の文様や顔面把手(顔を表現した取っ手)などに

よって注目をあび、後に「勝坂式土器」として縄文時代中期のめやすとされた。

また、同時に発見された多くの打製石斧を、土を掘る道具と考えて原始農耕論が提唱されたことは

我が国の考古学史上、極めて重要であると。

昭和48(1973)年の発掘調査で発見された集落の一部、勝坂遺跡D区が49(1974)年に

国の史跡として指定され、55(1980)年、59(1984)年、令和元(2019)年に追加指定を受け、

D区の国指定面積は42,951平方メートルとなっている。

発掘調査で発見された集落の一部、磯部字中峰2097番1ほか4,104平方メートルが平成18(2006)年

令和元(2019)年に指定され保存された。

勝坂遺跡周辺は起伏に富んだ自然地形に、緑豊かな斜面樹林(段丘崖)、こんこんと湧き出る

泉など、縄文人が長く暮らし続けた豊かな自然環境が今なお残されている。平成21(2009)年度には

「大自然の中の縄文時代」を体感できる遺跡公園として整備した。園内には縄文集落の雰囲気を

再現し、土葺きと笹葺きの竪穴住居2棟を復元しているほか、周辺には竪穴住居廃絶後の窪地なども

復元している。また集落の終末期に登場する敷石住居の模造も屋外展示していた。

公園内の管理棟には勝坂遺跡出土品やパネルの展示を行っている。

「史跡勝坂遺跡公園 散策マップ」。

「<国指定史跡> 史蹟 勝坂遺跡公園」パンフレット。

案内に従い「くさはら広場」に向かって進む。

すれ違う人もなく。

最初に訪ねたのが「敷石住居(30号住居)」

「敷石住居(30号住居)

縄文時代中期の終わりころになると、それまでの竪穴住居から構造が大きく変わり、柄鏡の形に

石を敷いた住居(柄鏡形敷石住居)が登場します。この変化は、中期集落が遺跡の数・規模ともに

減少していくことと歩調を合わせに現象です。その要因のひとつとして、気候の冷涼化という

環境変動が考えられています。

環境変動が考えられています。

30号住居は土層観察の結果、実際には柄鏡形に掘られに竪穴の中に、敷石されていたことが

わかりました。張出部と主体部との接続部には、敷居のような石が置かれています。この

出入口部の張出は、出入口のニ重構造による、屋外の冷たい空気を入れない工夫とも考えられて

います。

わかりました。張出部と主体部との接続部には、敷居のような石が置かれています。この

出入口部の張出は、出入口のニ重構造による、屋外の冷たい空気を入れない工夫とも考えられて

います。

縄文時代の住居出入口部には土器を埋めた「埋甕」がよく発見されます。埋甕は、縄文人の

再生観念による風習とみられ、土器の中に、再生・復活を願うものを入れていたようです。

なかには幼児甕棺として骨が出土した事例もあります。」

再生観念による風習とみられ、土器の中に、再生・復活を願うものを入れていたようです。

なかには幼児甕棺として骨が出土した事例もあります。」

柄鏡の形に石を敷いた「住居(柄鏡形敷石住居)跡」。

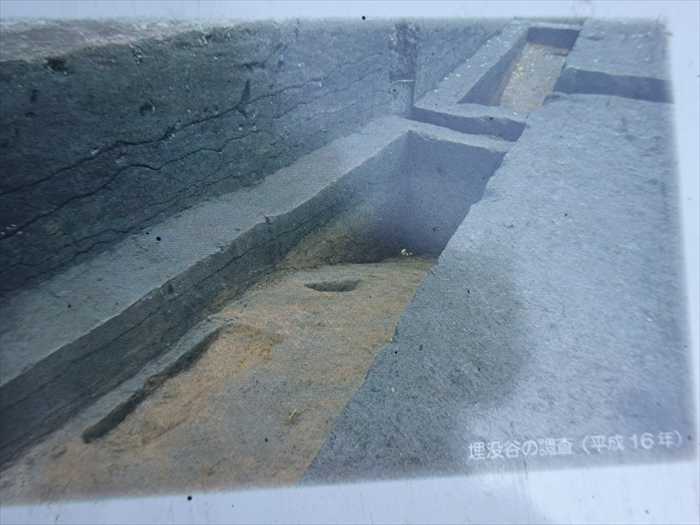

「埋没谷と縄文集落群」案内板

勝坂遺跡は、鳩川流域沿いや湧水の流れる谷戸沿いにつくられた縄文集落群です。

D区には、北と南に集落がつくられており、その間には、埋没谷が走っています。

現況の地形でも谷状に窪んでいることがうかがえます。

谷部などの水が流れる場所は、ドングリを水でさらすアク抜きなどに利用されることがありますが

この埋没谷は調査の結果、集落があったころにはほとんど埋まっていたことがわかりました。

また、勝坂遺跡A区には集落を画す埋没谷が確認されています。

D区には、北と南に集落がつくられており、その間には、埋没谷が走っています。

現況の地形でも谷状に窪んでいることがうかがえます。

谷部などの水が流れる場所は、ドングリを水でさらすアク抜きなどに利用されることがありますが

この埋没谷は調査の結果、集落があったころにはほとんど埋まっていたことがわかりました。

また、勝坂遺跡A区には集落を画す埋没谷が確認されています。

「勝坂遺跡」配置図。

右手にあった「勝坂の照葉樹林」。

「相模原市登録天然記念物 勝坂の照葉樹林

この樹林は、シラカシを中心とする照葉樹林が二次的に回復したものです。

低木層にはアオキ・ヒサカキ・シラカン・タブノキ等が見られ、草本層にはナガバジャノヒゲ・

ヤブラン等が目立ちます。」

前方に見えた「竪穴住居」に向かって進む。

先程訪ねた「勝坂遺跡A区」、「旧中村家住宅」案内板。

「竪穴住居(土葺)」、「竪穴住居(笹葺)」を見る。

「竪穴住居(土葺)」。

「竪穴住居(3号住居)

竪穴住居はその名のとおり、半地下式の住居です。竪穴の周りには掘り出された土が積まれ、

屋根の垂木を打ち込んだり、外からの雨水の流入を防ぐ周堤があったと考えられています。

3号住居の場合、竪穴の掘削で出された土の量は、10 tダンプで約4台分にもなります。

3号住居の場合、竪穴の掘削で出された土の量は、10 tダンプで約4台分にもなります。

また、焼失した竪穴住居の調査事例や、中~北緯度の狩猟採集民による民族誌事例では、土葺きの

竪穴住居が認められ、周堤以外に土を屋根に葺いて利用したことも考えられます。

竪穴住居が認められ、周堤以外に土を屋根に葺いて利用したことも考えられます。

土葺住居は密閉された屋内空間をつくる特徴から、非常に保温性に優れた住居形態といわれて

います。3号住居には、石囲いの炉があり、家を暖めていたことでしよう。一方で、雨漏りや

湿気のため、湿潤な時期に住むのには適さず」、寒い時期だけの「冬の家」とも考えられて

います。」

います。3号住居には、石囲いの炉があり、家を暖めていたことでしよう。一方で、雨漏りや

湿気のため、湿潤な時期に住むのには適さず」、寒い時期だけの「冬の家」とも考えられて

います。」

「竪穴住居(3号住居)」跡の発掘状況。

中央に「石囲炉」、外からの雨水の流入を防ぐ「周堤」、「発掘土器」。

「竪穴住居(1号住居)」。

「竪穴住居(1号住居)(笹葺)」を入口側から。

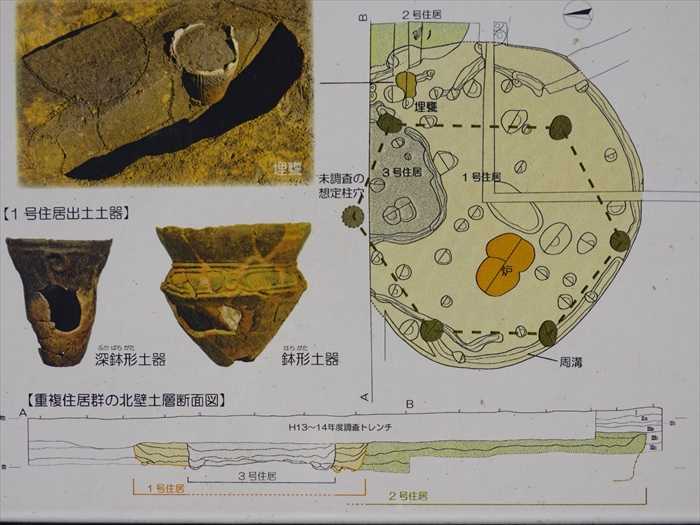

「竪穴住居(1号住居)

1号住居は埋甕と炉の位置関係から、入口が東側に向きます。屋根を支える柱は6本と考えられ、

その配置は、炉とともに奥壁側に寄っています。また、炉のつくり替えや、柱穴、周溝が重なって

複数あることから、住居の建替えが行われていたことがわかります。

1号住居は他の2軒の住居と重複しています。構築の順序は2号→1号一3号の順で、いずれも古い

住居か埋まった後につくられています。勝坂遺跡D区の南集落には50軒もの住居が発見されて

います。竪穴住居「跡」の数からは、大規模に見える集落てすが、集落の長きにわたる継続期間の

なかで、住居の構築・建替・廃絶を繰り返した結果としての集落「跡」てあるのが実像です。」

住居か埋まった後につくられています。勝坂遺跡D区の南集落には50軒もの住居が発見されて

います。竪穴住居「跡」の数からは、大規模に見える集落てすが、集落の長きにわたる継続期間の

なかで、住居の構築・建替・廃絶を繰り返した結果としての集落「跡」てあるのが実像です。」

「竪穴住居(1号住居)」発掘状況。

炉が奥壁側に寄っていること、住居の建替えが行われていたことが解るのであった。

そして発掘された土器。

入口の隙間から内部をカメラで覗く。

往路と反対側を引き返して行くと、この先にも案内板が見えた。

「廃絶住居の窪地 ー竪穴住居から竪穴住居「跡」へー

竪穴住居の耐用年数は数年から10数年程度と考えられています。住居が使われなくなり

廃絶された時から、半地下式の竪穴住居は土で埋まり始め、やがて窪地を形成します。

このように、縄文集落の景観は数軒程度の住居とともに、廃絶住居の窪地がいくつもあったと

みられています。

廃絶された時から、半地下式の竪穴住居は土で埋まり始め、やがて窪地を形成します。

このように、縄文集落の景観は数軒程度の住居とともに、廃絶住居の窪地がいくつもあったと

みられています。

竪穴住居を発掘調査していくと、住居の床面より高い位置の土の中から、土器や石器、石、

炭化物などの遺物が大量に出土します。これらは、縄文人が日々の生活のなかで投け捨てた

もので、竪穴住居「跡」となった窪地は、こみ捨て場として利用されていたようです。」

炭化物などの遺物が大量に出土します。これらは、縄文人が日々の生活のなかで投け捨てた

もので、竪穴住居「跡」となった窪地は、こみ捨て場として利用されていたようです。」

「竪穴住居」跡の「窪地」。

更に「くさはら広場」を北に向かって進む。

ここが「くさはら公園」の東側の入口。

「史蹟 勝坂遺跡公園案内図

国指定史跡勝坂遺跡は、縄文時代中期(約4500 ~ 5000年前)の代表的な集落跡です。

大正15年(1926)に発見された顔面把手付土器などの造形美豊かな土器は、この時代を代表する

もので、「勝坂式土器」として広く知られています。

大正15年(1926)に発見された顔面把手付土器などの造形美豊かな土器は、この時代を代表する

もので、「勝坂式土器」として広く知られています。

この周辺には、起伏に富んに自然地形、緑豊かな斜面地の樹林、こんこんと湧き出る泉など、

縄文人が長く暮らし続けた豊かな自然環境が、今なお残されています。

史跡勝坂遺跡公園で、「大自然の中の縄文時代」を感じてみてください。」

「史蹟 勝坂遺跡公園」案内図がここにも。

上空からの写真。

更に北へと。

「縄文生活林ー集落周辺の植生と植物利用ー」案内板。

「縄文生活林ー集落周辺の植生と植物利用ー

縄文人は生い茂った森を切り開き、集落をつくります。集落周辺では木の実や山菜などの採集、

建築材や木製品の木材の伐採、薪燃料の確保など、さまざまな生業活動が行われ、自然環境を

開発し、改変していきます。その結果、集落周辺には、日当たりのよい空間と土嬢が生まれ、

縄文人にとって有用な植物が多く育つ「ニ次林」が生育していたとみられます。

建築材や木製品の木材の伐採、薪燃料の確保など、さまざまな生業活動が行われ、自然環境を

開発し、改変していきます。その結果、集落周辺には、日当たりのよい空間と土嬢が生まれ、

縄文人にとって有用な植物が多く育つ「ニ次林」が生育していたとみられます。

食料としては栄養価に富み、保存性の高いオニグルミやクリを採集しています。

市域ではクルミの実を模した土製垂飾やクルミ形の土器、炭化したオニグルミの殻なども出土

しています。

しています。

建築材には、耐久性に優れたクリが非常に多く使われています。クリはうっそうとした深い森では

多く生育できない木ですが、燃料材としても多用されていることから、集落周辺に多く生育し、

人為的に管理されていたと考えられています。

多く生育できない木ですが、燃料材としても多用されていることから、集落周辺に多く生育し、

人為的に管理されていたと考えられています。

木製品では、石芹柄にナラ類やスダジイ、丸木弓にイヌカヤ、飾り弓にはマユミやミズメを使い、

サクラの樹皮が巻かれます。丸木舟にはカヤやスギ、クリ、舟をこぐ櫂にケヤキ、ヤマグワ、

ケンポナシ、容器にはケヤキ、トチノキが使われることが多く、材の特性に合わせて木材が

選択されていたと考えられています。」

サクラの樹皮が巻かれます。丸木舟にはカヤやスギ、クリ、舟をこぐ櫂にケヤキ、ヤマグワ、

ケンポナシ、容器にはケヤキ、トチノキが使われることが多く、材の特性に合わせて木材が

選択されていたと考えられています。」

残念がら、管理棟は閉まっているようであった。

管理棟の利用、竪穴住居内の見学は、水~日曜日の9:00~16:00

(月、火曜日が祝日等の場合は開放)とのこと。

ネットから管理棟の展示品を。

「勝坂式土器」。

これを見たかったのだが。

そして北側入口にあった案内版。

駐車場に戻り、最後に「山王大権現」に立ち寄る事とする。

背の低い石鳥居の先に大きな石碑が。

2基の石碑。

右側には「表忠碑」と。

左側にも「表忠碑」。

大東亜戦争における戦没者の慰霊顕彰碑のようであった。

「表忠碑

国敗れて山河ありとは古来哀誦の名句であるが国敗れて人の尊厳を見出したものが実に今次

大戦の結果であった。我が国は日清、日露の両役を経て漸く其の力を海外に誇示し遂に

第二次世界大戦まで発展して惨敗を喫した。この蔭に幾多の尊い人命と貴重な財産が犠牲に

供された事を思う時この敗戦こそは肇国以来の痛恨事であった。

然し乍らこの敗戦が民主主義を招来し得た事を思えば戦争の犠牲こそ民主日本建設の礎とも

いうべきである。この尊い礎を築く為に日支事変以来新磯地区から従軍された至誠蓋忠の勇士を

偲び此庭に顕彰の碑を建て全町民結集し感謝の意を表すると共に今後の精進を固く誓うもので

ある。

昭和29年秋 石井 孝 撰文」

前の道路は「八王子道」。

「八王子道」碑。

こちらが「山王大権現」の鳥居。

相模原市南区磯部1938付近。

「山王大権現」。

そしてこの日の「相模原市南区磯部の歴史探訪スポット」の散策を終えて、大和駅ちかくまで

戻り、国道467号を利用して帰宅したのであった。

・・・もどる・・・

・・・END・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.