PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「樺崎八幡宮」をとりあえず後にして「足利氏御廟跡」方向に向かって境内の小路を進む。

境内の紅葉も美しかった。

ズームして。

「樺崎八幡宮」の拝殿を振り返る。

境内は、枯れ葉が絨毯のごとくに。

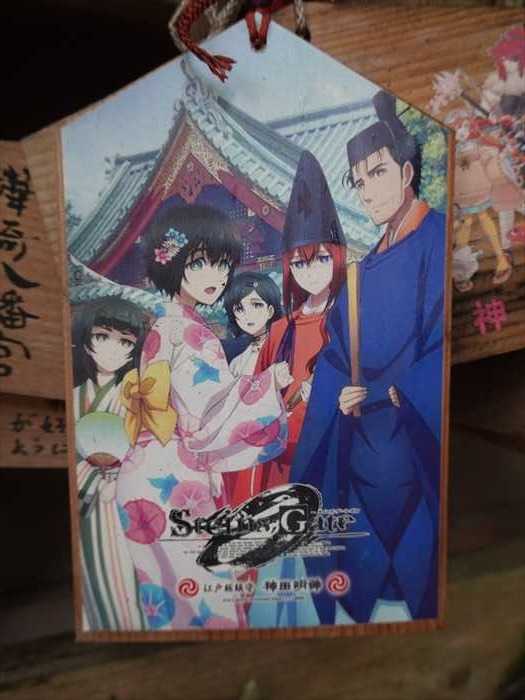

何故か、足利市内にある「足利織姫神社」の可愛らしい絵馬が。

ネットによると”はたがみ織姫”というキャラらしい!?

「2014年足利織姫神社は、産業振興と縁結びの神様として【恋人の聖地】 に認定されました。」

とネットには。

神田明神は、TVアニメ『シュタインズ・ゲート』の聖地となっているのだと、これもネットから。

「樺崎八幡宮」の「拝殿」前を振り返る。

紅葉の中の緑も美しいのであった。

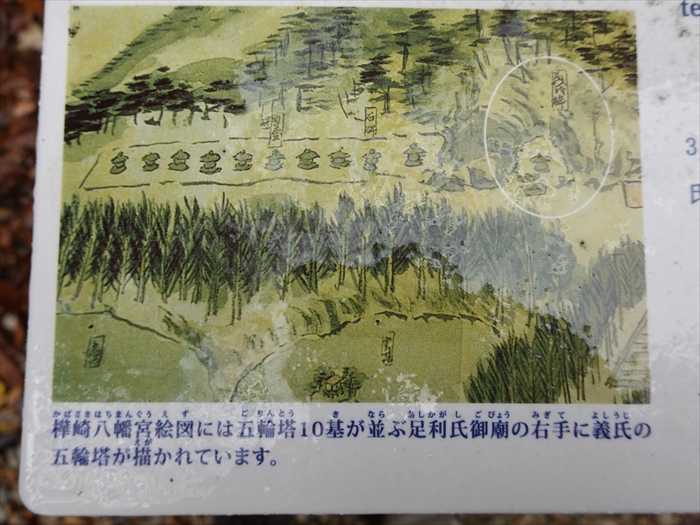

「樺崎寺跡」の配置図をネットから。

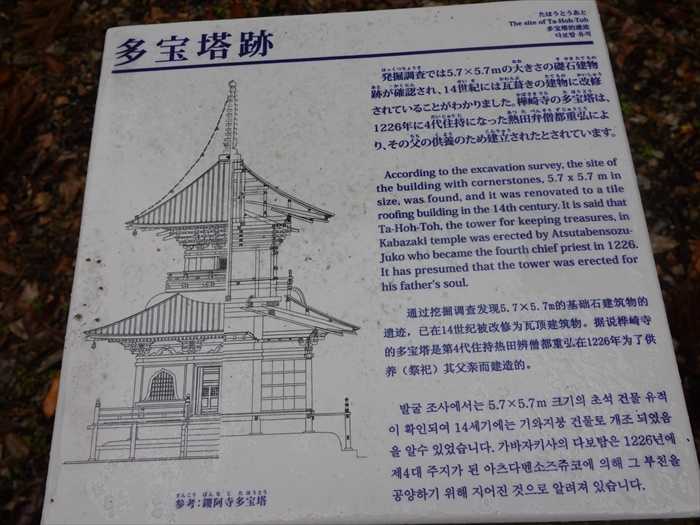

そして前方に見えて来たのが「 多宝塔跡 」。

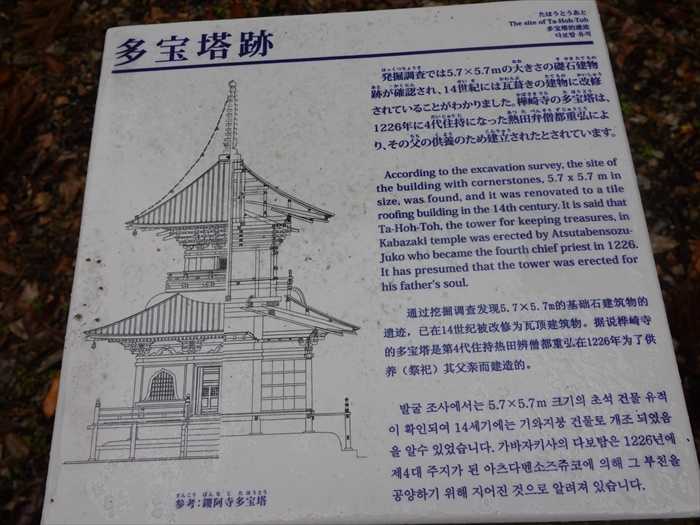

「多宝塔跡

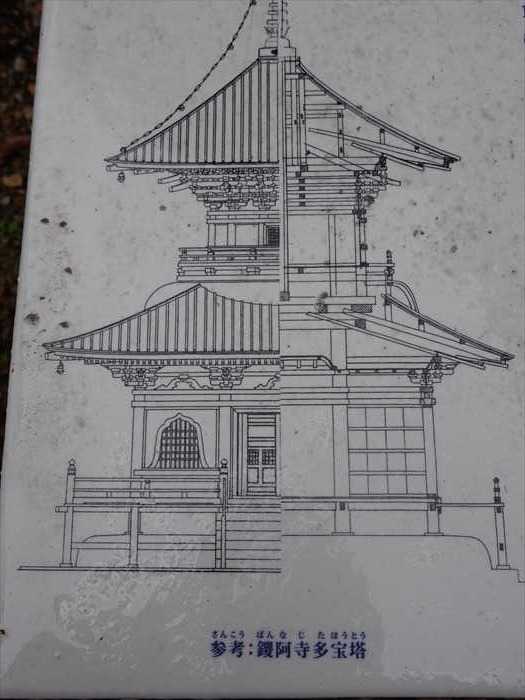

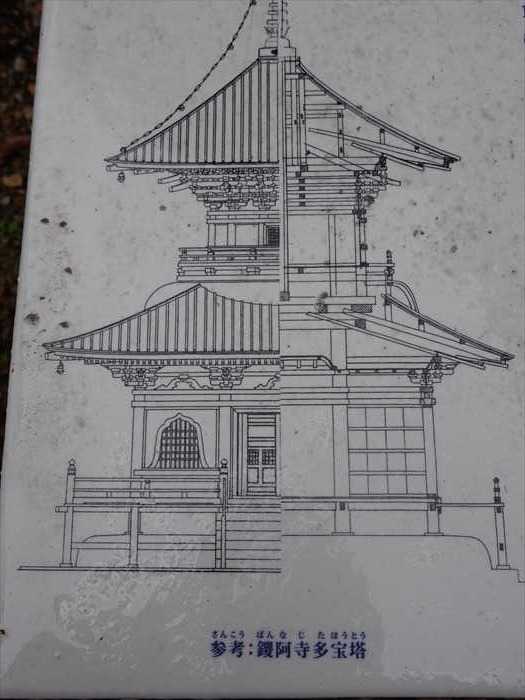

多宝塔の想像図。

鑁阿寺多宝塔を参考にしたと。

「多宝塔跡」前から「樺崎寺浄土庭園」を見下ろす。

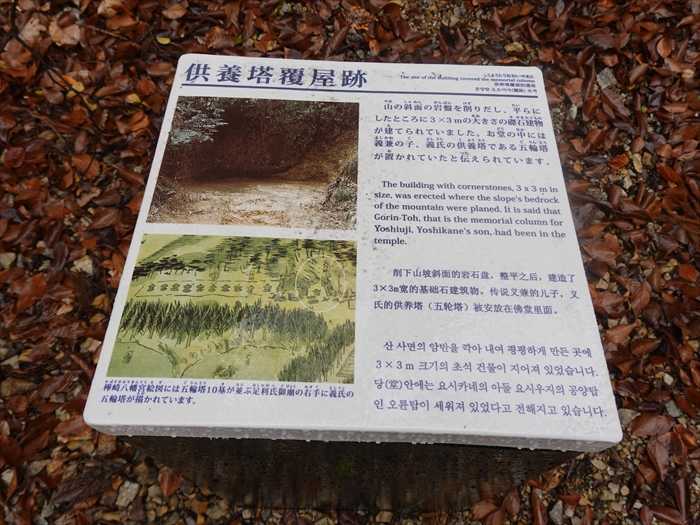

「 供養塔覆屋跡

手前には小さな石祠・「 織姫神社 」 が鎮座。

「供養塔覆屋跡」を正面から。

3m間隔でくぼみ穴が四隅にあり、建物の礎石が置かれていた。

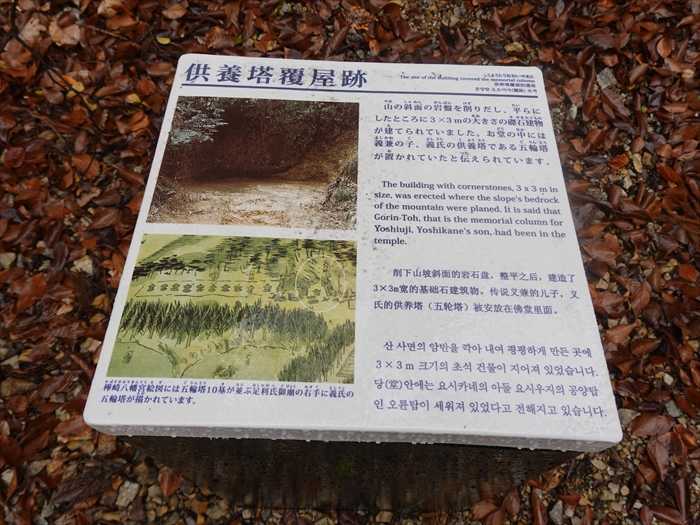

「供養塔覆屋跡

更に進むと見えて来たのが「足利氏御廟跡」。

「足利氏御廟跡

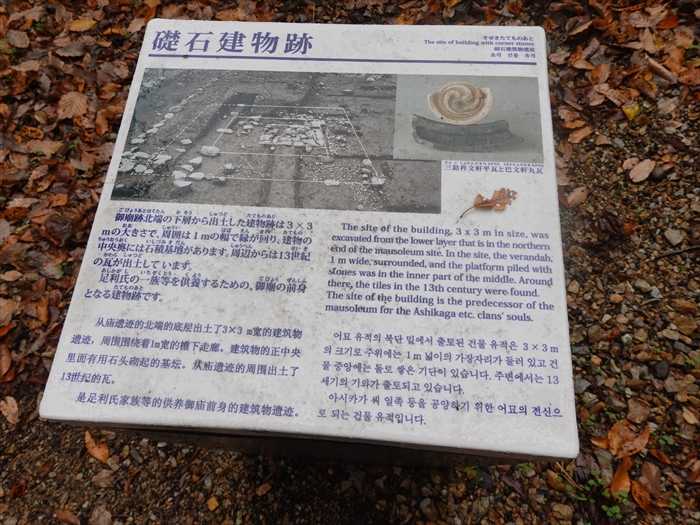

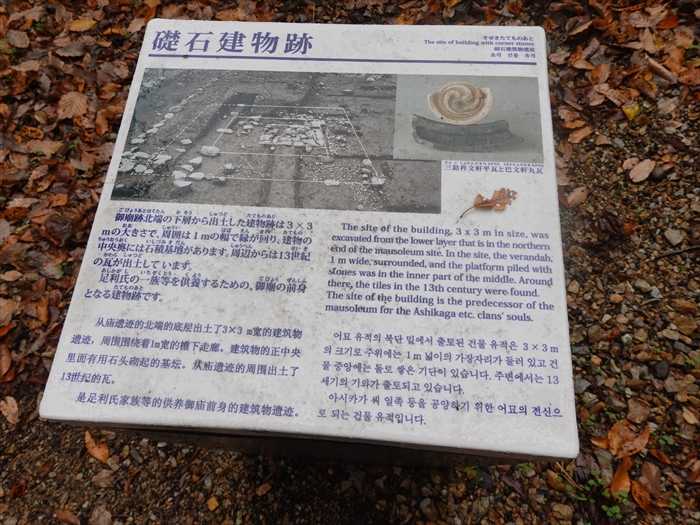

「礎石建物跡

「礎石建物跡」を横から。

3段の石段が前方に。

反対側から。

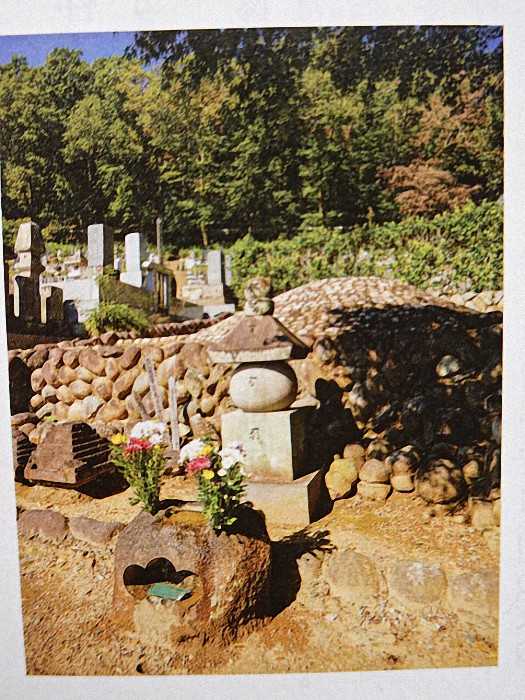

この奥にあった墓石群は個人の墓地?だったのであろう。

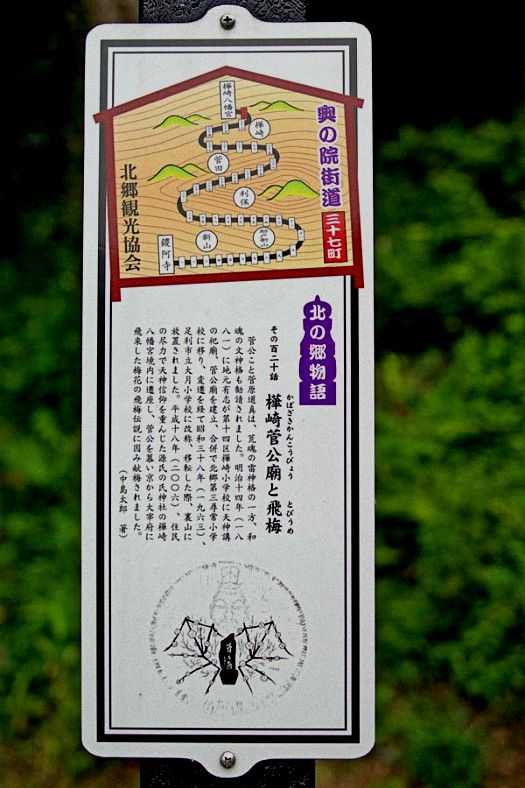

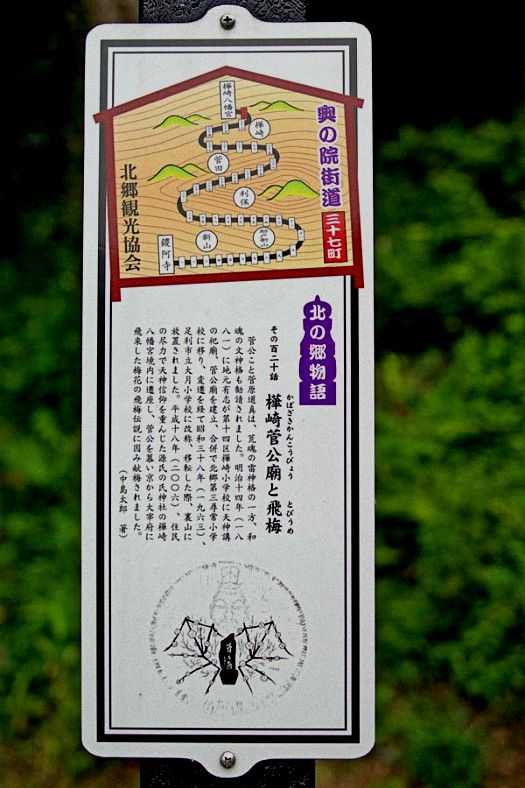

「奥の院街道 三十四町」案内板。

南側の入口には大きな石碑があった。

「道路改修三架橋碑」と。

寄附者の名前、金額が刻まれていた。

昭和ニ年五月とも。

池の周りの遊歩道を巡り戻る。

池には野鳥が羽を休めていた。

「足利氏御廟跡」への石段が見えた。

「樺崎寺浄土庭園」の池の中島を見る。

奥州合戦の時、平泉で見た毛越寺や中尊寺などに影響をうけた足利義兼が整備したと伝わる

寺院と浄土庭園。それがここ「樺崎寺」。

ここにも石祠が。

池越しに黄葉、紅葉の「樺崎八幡宮」を見る。

「史蹟 樺崎寺跡」案内板。

近づいて。

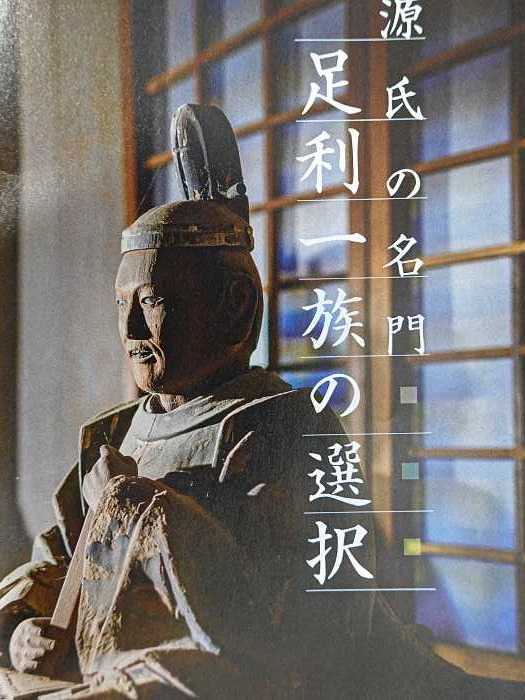

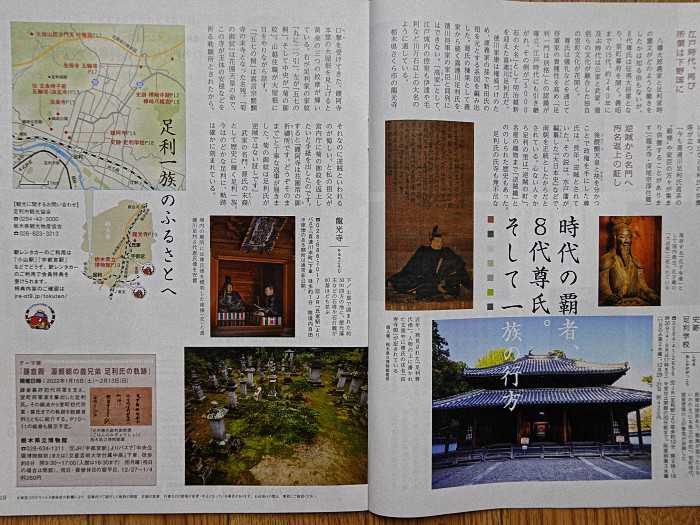

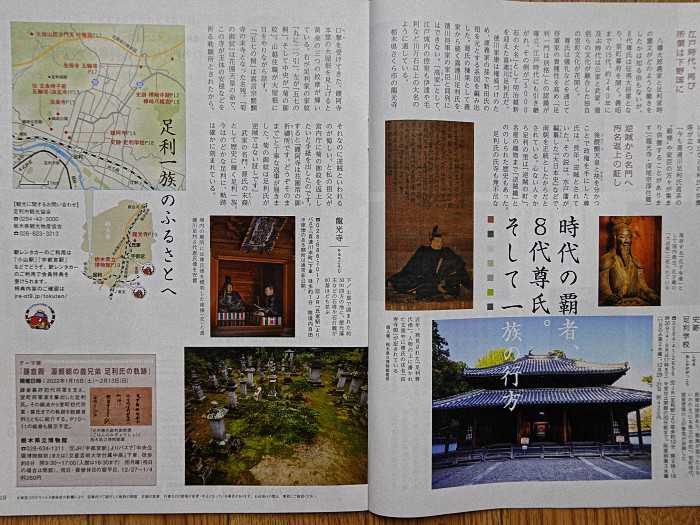

寺務所に貼ってあったポスターより。

JR東日本「大人の休日倶楽部」2021年12月号からのようだ。

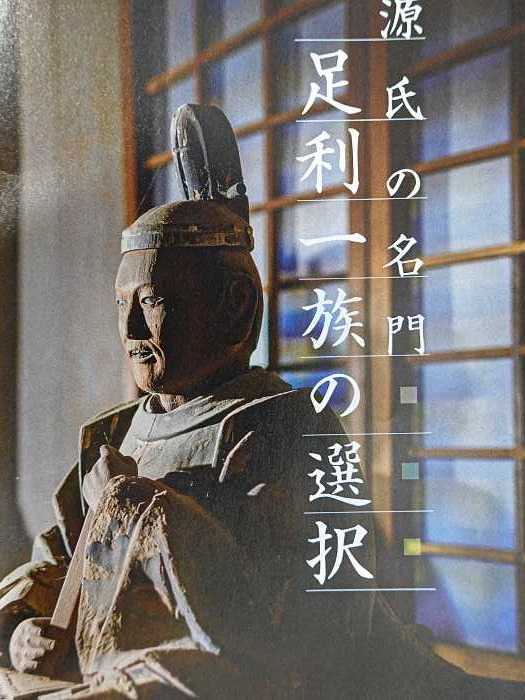

「 源氏の名門 足利一族の選択

「 2代義兼、源頼朝と弟になる

頼朝の猜疑心を拭うための秘策

足利2代義兼は、鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡(あずまかがみ)』にその名がたびたび

登場している。つまり幕府にとって義兼は有力な存在だったことがうかがえる。

「 3代義氏、北条氏の信頼を勝ち取る

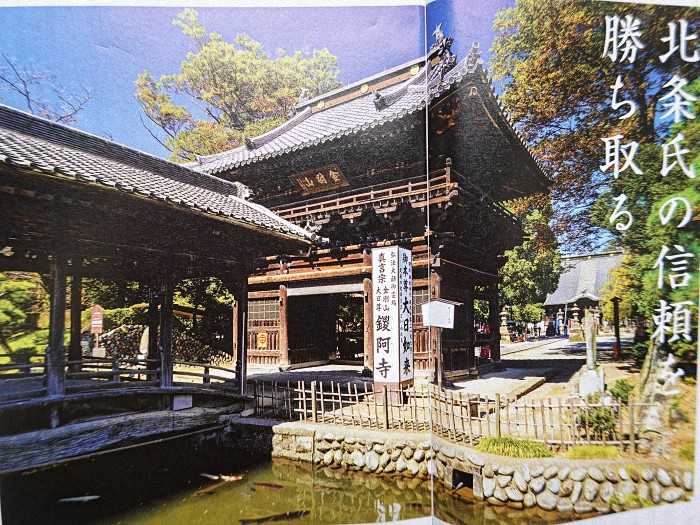

「鑁阿寺

「 時代の覇者、8代尊氏。そして一族の行方

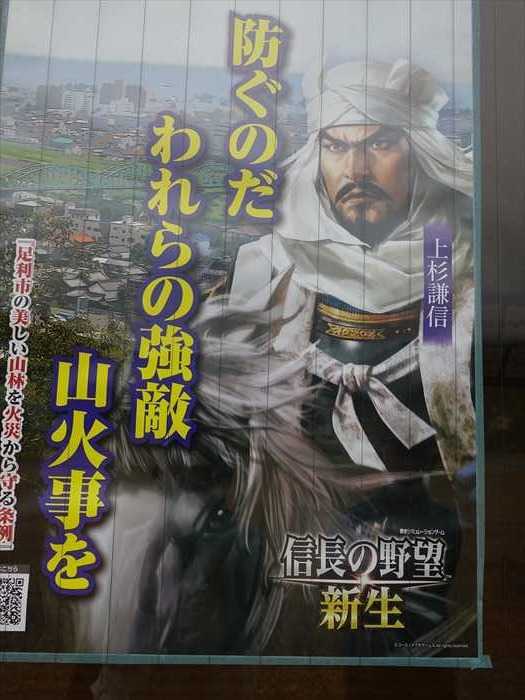

お市が『祈ります 山火事なき足利を・・・』と。

上杉謙信が『防ぐのだ われらの強敵 山火事を』と。

そして最後に訪ねたのが「樺崎八幡宮」の境内社の「天満宮」の如き「 樺崎菅公廟 」。

塩ビパイプ?で造られた鳥居?万中の縦パイプは強度上?、撓み防止?

菅原道真の歌

「東風ふかば にほひおこせよ 梅の花 主なしとて 春なわすれそ」と。

源実朝が暗殺される直前に詠んだ歌、

「出でいなば 主なき宿と 成ぬとも 軒端の梅よ 春をわするな」は この道真の歌の

「本歌とり」?

「本歌取り」は、パクリではないのだと。

過去の名歌の表現の一部を取りいれることによって、

より奥深い情趣を表現することになるのだ と。

当時の教養人は過去の名歌が全部頭に入っている と。

自由自在に「本歌取り」ができることは、教養人の証でもあったのだろう。

そして石碑の後ろに梅の木が。

「本殿」の如き場所にあったのがこの石碑。

文字は「菅公廟」か?

「 奥の院街道 三十七町

菅公こと菅原道真は、荒魂の雷神格の一方、和魂の文神格も勧請されました。明治十四年

(1881)に地元有志が第十四区樺崎小学校に天神講の祠廟、菅公廟を建立、合併で

北郷第三尋常小学校に移り、変遷を経て昭和三十八年(1963)、足利市立大月小学校に

改称、移転した際、裏山に放置されました。平成十八年(2006)、住民の尽力で天神信仰を

重んじた源氏の氏神社の樺崎八幡宮境内に遷座し、菅公を慕い京から大宰府に飛来した

梅花の飛梅伝説に因み献梅されました』

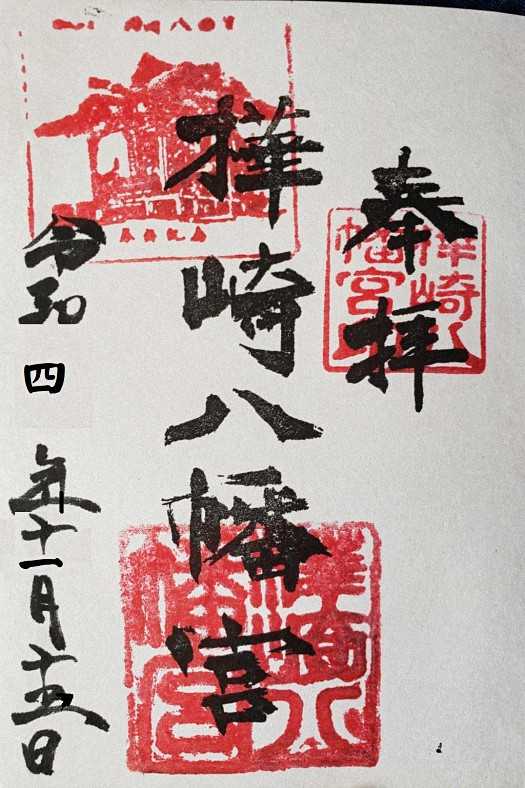

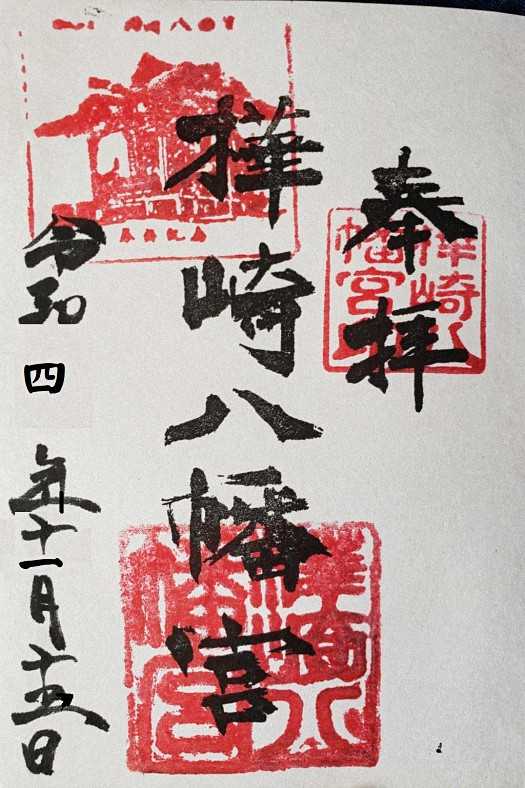

御朱印を頂きました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

境内の紅葉も美しかった。

ズームして。

「樺崎八幡宮」の拝殿を振り返る。

境内は、枯れ葉が絨毯のごとくに。

何故か、足利市内にある「足利織姫神社」の可愛らしい絵馬が。

ネットによると”はたがみ織姫”というキャラらしい!?

「2014年足利織姫神社は、産業振興と縁結びの神様として【恋人の聖地】 に認定されました。」

とネットには。

神田明神は、TVアニメ『シュタインズ・ゲート』の聖地となっているのだと、これもネットから。

「樺崎八幡宮」の「拝殿」前を振り返る。

紅葉の中の緑も美しいのであった。

「樺崎寺跡」の配置図をネットから。

そして前方に見えて来たのが「 多宝塔跡 」。

「多宝塔跡

発掘調査では5.7×5.7mの大きさの礎石建物跡が確認され、14世紀には瓦葺きの建物に改修

されていることがわかりました。樺崎寺の多宝塔は、1226年に4代住持になった熱田弁僧都重弘に

より、その父の供養のため建立されたとされています。」。

案内板は、日本語、英語、中国語、韓国語で。

より、その父の供養のため建立されたとされています。」。

案内板は、日本語、英語、中国語、韓国語で。

多宝塔の想像図。

鑁阿寺多宝塔を参考にしたと。

「多宝塔跡」前から「樺崎寺浄土庭園」を見下ろす。

「 供養塔覆屋跡

手前には小さな石祠・「 織姫神社 」 が鎮座。

「供養塔覆屋跡」を正面から。

3m間隔でくぼみ穴が四隅にあり、建物の礎石が置かれていた。

「供養塔覆屋跡

山の斜面の岩盤を削りだし、平らにしたところに3 X3mの大きさの礎石建物が建てられて

いました。お堂の中には義兼の子、義氏の供養塔である五輪塔が置かれていたと伝えられて

います。」

いました。お堂の中には義兼の子、義氏の供養塔である五輪塔が置かれていたと伝えられて

います。」

更に進むと見えて来たのが「足利氏御廟跡」。

「足利氏御廟跡

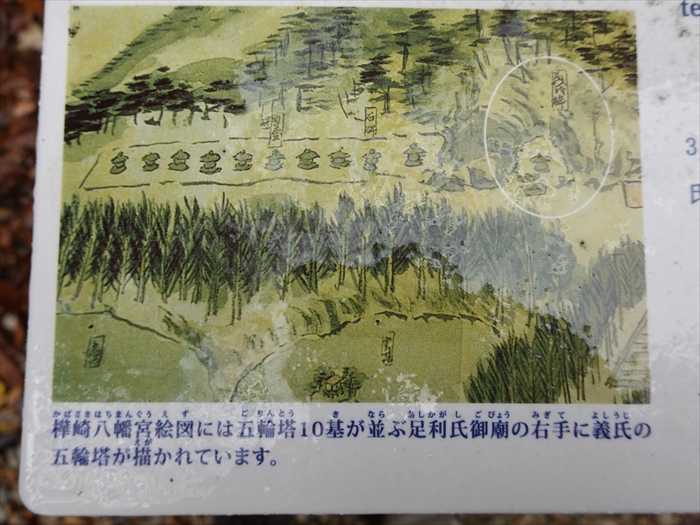

発掘調査では南北20. 4m、東西6.5 mの大きさの基壇が確認されました。

この基壇の上に五輪塔10基が並べられ、瓦葺の覆屋が建られていたことがわかっています。

10基の五輪塔は足利氏歴代の供養塔で、明治の神仏分離令により菅田町の「 光得寺 」👈リンクに

移され現在まで大切に守られています。

10基の五輪塔は足利氏歴代の供養塔で、明治の神仏分離令により菅田町の「 光得寺 」👈リンクに

移され現在まで大切に守られています。

周辺から出土した瓦には「応永二十年」(1413)と書かれたものがあり、鎌倉公方・足利持氏

によって先祖の廟所が整備されたと考えられます。」

建物の大きさは、南北約18m、東西約4.2mと推定されていると。

建物の大きさは、南北約18m、東西約4.2mと推定されていると。

「礎石建物跡

御廟跡北端の下層から出土した建物跡は3 x 3mの大きさで、周囲は1mの幅で縁が回り、建物の

中央奥には石積基壇があります。周辺からは13世紀の瓦が出土しています。

足利氏の一族等を供養するための、御廟の前身となる建物跡です。」

「礎石建物跡」を横から。

3段の石段が前方に。

反対側から。

この奥にあった墓石群は個人の墓地?だったのであろう。

「奥の院街道 三十四町」案内板。

北の郷物語

その六話 樺崎八幡宮(かばざきはちまんぐう)

その六話 樺崎八幡宮(かばざきはちまんぐう)

国道ニ九三号線沿いにある樺崎工業団地北側の山麓に鑁阿寺の奥の院である樺崎八幡宮が

あります。鎌倉時代に鑁阿寺開基の源姓足利氏ニ代義兼が、奥州藤原氏追討の戦勝祈願の

ため護持僧である理真上人に樺崎の地を寄進し、開創された樺崎寺で念仏三昧の晩年を送り、

生入定したため、家督を継いだ義氏が八幡神に父義兼を合祀して廟墓としました。明治時代の

神仏分離により八幡宮のみ残されましたが、本殿の床下には「足利義兼公御廟」と書かれた

墓標が立っています。

あります。鎌倉時代に鑁阿寺開基の源姓足利氏ニ代義兼が、奥州藤原氏追討の戦勝祈願の

ため護持僧である理真上人に樺崎の地を寄進し、開創された樺崎寺で念仏三昧の晩年を送り、

生入定したため、家督を継いだ義氏が八幡神に父義兼を合祀して廟墓としました。明治時代の

神仏分離により八幡宮のみ残されましたが、本殿の床下には「足利義兼公御廟」と書かれた

墓標が立っています。

(中島太郎 著)」

南側の入口には大きな石碑があった。

「道路改修三架橋碑」と。

寄附者の名前、金額が刻まれていた。

昭和ニ年五月とも。

池の周りの遊歩道を巡り戻る。

池には野鳥が羽を休めていた。

「足利氏御廟跡」への石段が見えた。

「樺崎寺浄土庭園」の池の中島を見る。

奥州合戦の時、平泉で見た毛越寺や中尊寺などに影響をうけた足利義兼が整備したと伝わる

寺院と浄土庭園。それがここ「樺崎寺」。

ここにも石祠が。

池越しに黄葉、紅葉の「樺崎八幡宮」を見る。

「史蹟 樺崎寺跡」案内板。

近づいて。

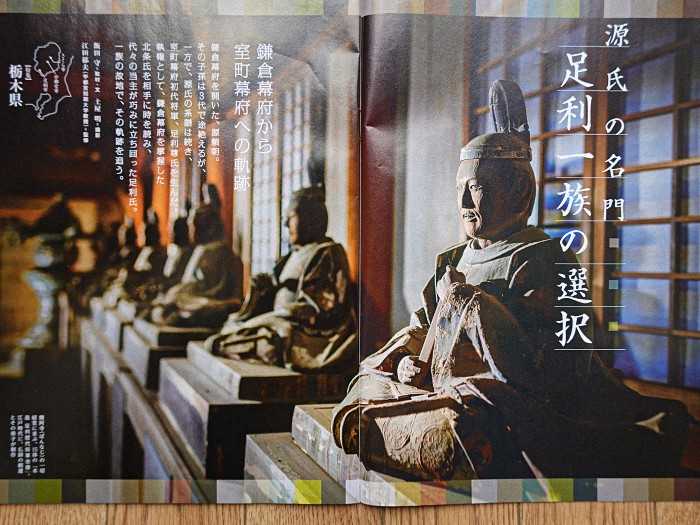

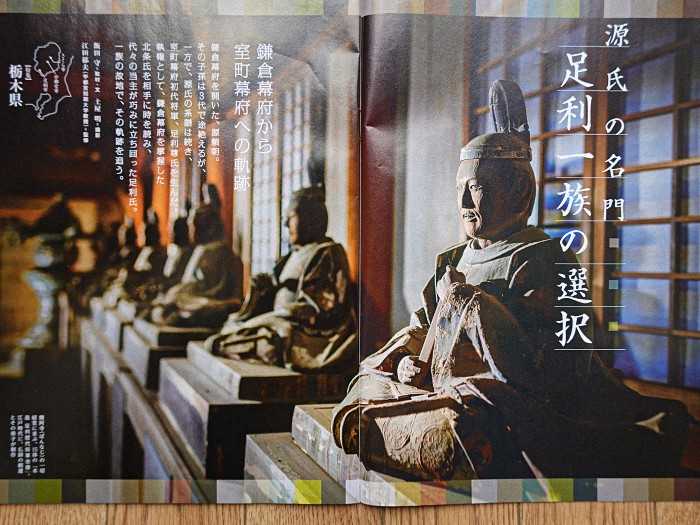

寺務所に貼ってあったポスターより。

JR東日本「大人の休日倶楽部」2021年12月号からのようだ。

「 源氏の名門 足利一族の選択

鎌倉幕府から室町幕府への奇跡

その子孫は3代で途絶えるが、一方で、源氏の系譜は続き、室町幕府初代将軍.足利尊氏を生んだ。

執権として、鎌倉幕府を掌握した北条氏を相手に時を読み、代々の当主が巧みに立ち回った足利氏。

執権として、鎌倉幕府を掌握した北条氏を相手に時を読み、代々の当主が巧みに立ち回った足利氏。

一族の故地で、その軌跡を追う。」

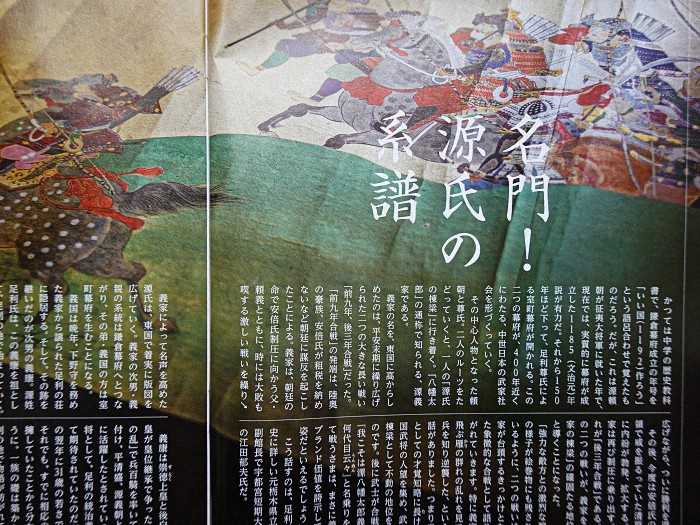

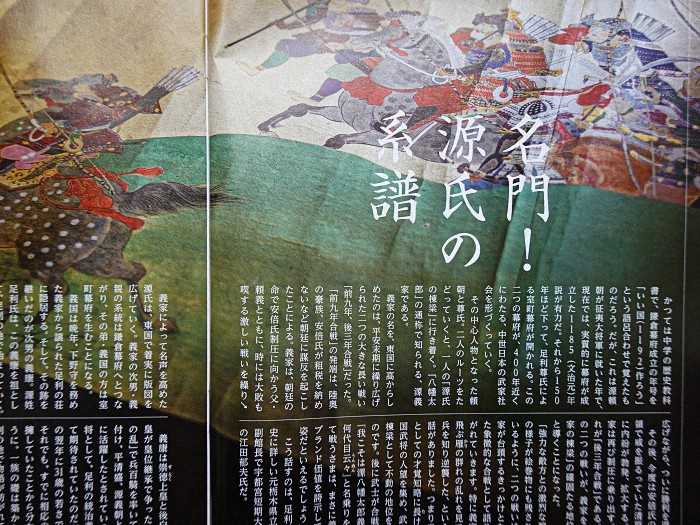

「 名門!源氏の系譜

かっては中学の歴史教科書で、鎌倉幕府成立の年号を「いい国(1192)作ろう」という

語呂合わせで覚えたものだろう。だが、これは源頼朝が征夷大将軍に就いた年で、現在では、

実質的に幕府が成立した1185 (文治元)年説が有力だ。それから150年ほど下って、足利尊氏に

よる室町幕府が開かれる。この二つの幕府が、400年近くにわたる、中世日本の武家社会を

形づくっていく。

語呂合わせで覚えたものだろう。だが、これは源頼朝が征夷大将軍に就いた年で、現在では、

実質的に幕府が成立した1185 (文治元)年説が有力だ。それから150年ほど下って、足利尊氏に

よる室町幕府が開かれる。この二つの幕府が、400年近くにわたる、中世日本の武家社会を

形づくっていく。

その中心人物となった頼朝と尊氏。二人のルーツをたどっていくと、一人の「源氏の棟梁」に

行き着く。「八幡太郎」の通称で知られる、源義家である。

行き着く。「八幡太郎」の通称で知られる、源義家である。

義家の名を、東国に高からしめたのは、平安末期に繰り広げられた二つの大きな長い戦い

「前九年、後三年合戦」だった。

「前九年合戦」の発端は、陸奥の豪族、安倍氏が租税を納めないなど朝廷に謀反を起こした

ことによる。義家は、朝廷の命で安倍氏制圧に向かう父・頼義とともに、時には大敗も喫する

激しい戦いを繰り広げながら、ついに勝利を得る。

ことによる。義家は、朝廷の命で安倍氏制圧に向かう父・頼義とともに、時には大敗も喫する

激しい戦いを繰り広げながら、ついに勝利を得る。

その後、今度は安倍氏の旧領で威を振るっていた清原氏に内紛が勃発、拡大する。義家は再び

制圧に乗り出す。これが「後三年合戦」である。この二つの戦いが、義家を「武家の棟梁」の

確固たる地位へと導くことになった。

制圧に乗り出す。これが「後三年合戦」である。この二つの戦いが、義家を「武家の棟梁」の

確固たる地位へと導くことになった。

「強力な敵方との激烈な戦いの様子が絵巻物にも残されているように、二つの戦いは武家が

台頭するきっかけとなった象徴的な合戦として語り継がれていきます。特に義家は、飛ぶ雁の

群れの乱れを見て伏兵を知り逆襲した、という逸話がありました。つまり武人としての才覚知略に

長け、東国武将の人望を集め、武家の棟梁として不動の地位を得たのです。後に武士が合戦場で

台頭するきっかけとなった象徴的な合戦として語り継がれていきます。特に義家は、飛ぶ雁の

群れの乱れを見て伏兵を知り逆襲した、という逸話がありました。つまり武人としての才覚知略に

長け、東国武将の人望を集め、武家の棟梁として不動の地位を得たのです。後に武士が合戦場で

「我こそは源八幡太郎義家の何代目云々(うんぬん)」と名乗りを上げて戦うさまは、まさに義家の

ブランド価値を誇示している姿だといえるでしよう」

こう話すのは、足利氏の歴史に詳しい元栃木県立博物館副館長で宇都宮短期大学教授の

江田郁夫氏だ。

江田郁夫氏だ。

義家によって名声を高めた源氏は、東国で着実に版図を広げていく。義家の次男・義親の

の系統は鎌倉幕府へとつながり、その弟・義国の方は室町幕府を生むことになる。

義国は晩年、下野守を務めた義家から譲られた足利の荘に隠居する。そして、その跡を継いだのが

次男の義康。源姓足利氏は、この義康を祖として、足利の地で始まっていく。

次男の義康。源姓足利氏は、この義康を祖として、足利の地で始まっていく。

義康は崇徳上皇と後白河天皇が皇位継承で争った「保元の乱」で兵百騎を率いて駆け付け、

平清盛、源義朝とともに活躍したとされている。武将として、足利の統治者として期待されていた

のだが、その翌年31歳の若さで病没。それでも、すでに相応の兵を擁していたことから分かる

ように、一族の礎は築かれ、足利の地で物語が紡がれていく。」

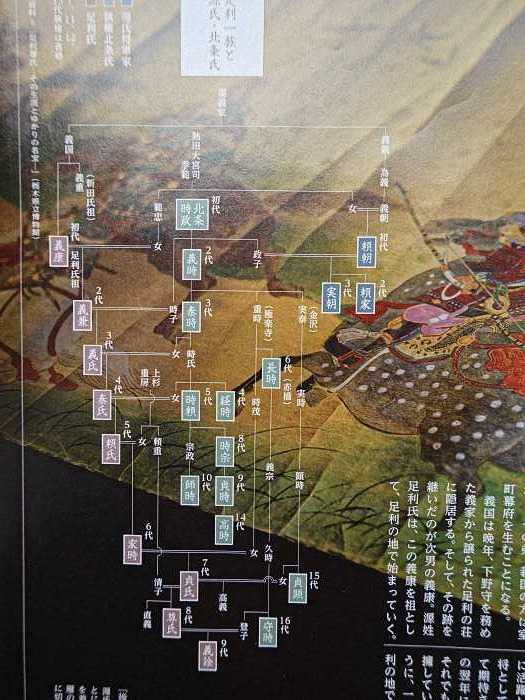

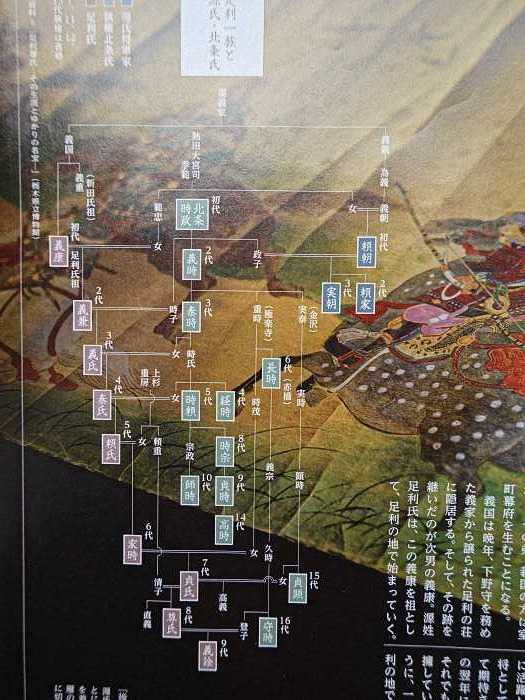

「足利一族と源氏・北条氏」系譜。平清盛、源義朝とともに活躍したとされている。武将として、足利の統治者として期待されていた

のだが、その翌年31歳の若さで病没。それでも、すでに相応の兵を擁していたことから分かる

ように、一族の礎は築かれ、足利の地で物語が紡がれていく。」

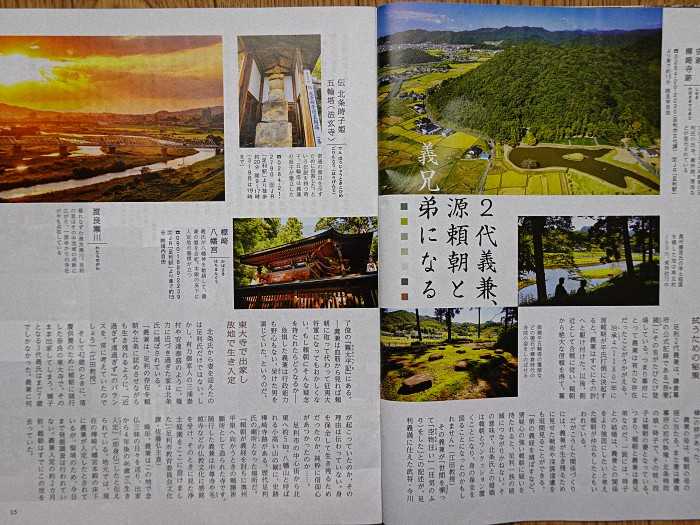

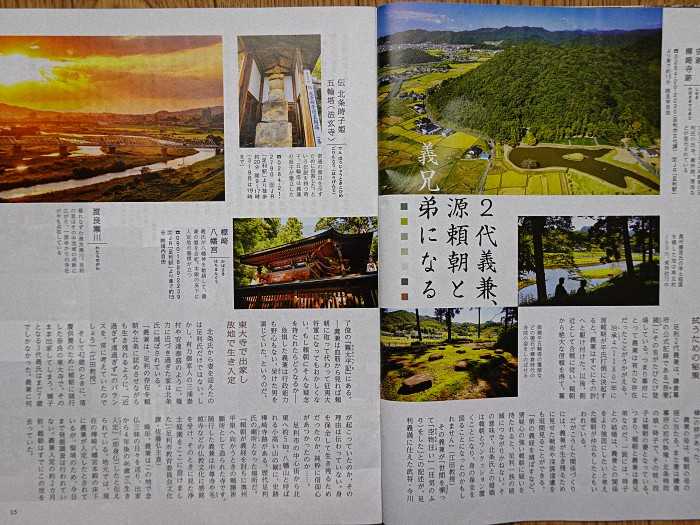

「 2代義兼、源頼朝と弟になる

頼朝の猜疑心を拭うための秘策

足利2代義兼は、鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡(あずまかがみ)』にその名がたびたび

登場している。つまり幕府にとって義兼は有力な存在だったことがうかがえる。

治承4 (1180)年に源頼朝が平氏打倒に決起すると、義兼はすぐにその許へと駆け付けた。以後、

側近として合戦に従い、頼朝から絶大な信頼を得て、幕府内でも一目置かれる存在と成なる。

その背景に「血縁」の絆があった。義兼の母は、頼朝の母の姪に当たる。また妻は鎌倉幕府の

初代執権・北条時政の娘・時子で、その姉・政子は頼朝の妻となっている。

側近として合戦に従い、頼朝から絶大な信頼を得て、幕府内でも一目置かれる存在と成なる。

その背景に「血縁」の絆があった。義兼の母は、頼朝の母の姪に当たる。また妻は鎌倉幕府の

初代執権・北条時政の娘・時子で、その姉・政子は頼朝の妻となっている。

つまり、頼朝と義兼は義兄弟なのだ。一説には、時子とのない結婚は、義兼との関係をより強固に

したいと考えた頼朝が仲立ちしたともいわれている。

したいと考えた頼朝が仲立ちしたともいわれている。

だがこうした関係づくりには、義兼が生き残るために見せた戦術や深謀遠慮をも垣間見ることが

できる。

できる。

「弟の義経を減ぼすなど、猜疑心の強い頼朝に疑いを持たれると、足利一族の破滅につながり

かねない。その意味で、北条氏との婚姻は頼朝とワンクッション置くことになり、身の保全を

図ることになったのかもしれません」(江田教授)

かねない。その意味で、北条氏との婚姻は頼朝とワンクッション置くことになり、身の保全を

図ることになったのかもしれません」(江田教授)

その義兼が「世間を憚って「空物狂い」(狂気のふり)をした」との記述が、足利義満に仕えた

武将・今川了俊の「難太平記」にある。

武将・今川了俊の「難太平記」にある。

ー義兼は血筋から見れば頼朝に取って代わって征夷大将軍になってもおかしくない。もし頼朝に

そんな疑念を持たれたらどうなるかーー

そんな疑念を持たれたらどうなるかーー

危惧した義兼は行政能力も野心もない、杲けた男を演じていた、というのだ。

東大寺で出家し故地で生き入定

北条氏から妻を迎えたのは足利氏だけではない。しかし、有力御家人の三浦泰村や安達泰盛の

ように、権力に近づき過ぎた家は北条氏に減ぼされている。

ように、権力に近づき過ぎた家は北条氏に減ぼされている。

「義兼は、足利の存在を頼朝や北条に認めさせながらも生き残れるように、『近過ぎず遠過ぎず」

のバランスを、常に考えていたのでしよう」(江田教授)

のバランスを、常に考えていたのでしよう」(江田教授)

そして42歳のときに、落慶供養のために頼朝に随行した奈良の東大寺で、そのまま出家して

しまう。嫡子となる3代義氏はまだ7歳でしかなかった。義兼に何が起こっていたのか、その

理由は伝わっていない。身を保全して生き残るためだったのか、純粋に信仰心があつかったのか

しまう。嫡子となる3代義氏はまだ7歳でしかなかった。義兼に何が起こっていたのか、その

理由は伝わっていない。身を保全して生き残るためだったのか、純粋に信仰心があつかったのか

足利市の中心街から北東へ約5km、八幡山と呼ばれる小高い山の裾に、史跡樺崎寺跡がある。

歴代足利氏の廟所となった場所だ。

歴代足利氏の廟所となった場所だ。

「頼朝が義経を討ちに奥州平泉へ向かうときの戦勝祈願所として造られた寺です。随行した義兼は

中尊寺や毛越寺などの仏教文化に感銘を受け、そのときに見た浄土庭園をここに設けました」

(足利市教育委員会文化課・佐藤弘主査)

中尊寺や毛越寺などの仏教文化に感銘を受け、そのときに見た浄土庭園をここに設けました」

(足利市教育委員会文化課・佐藤弘主査)

晩年、義兼はこの地で念仏三昧の日々を送り、出家から4年後の歳で「生き入定」(即身仏)したと

伝えられている。地元では、現在の樺崎八幡宮本殿の床下に義兼が入定したとされているが、

聖域のため、今日まで発掘調査は行われていない。義兼入定の約2カ月前、頼朝はすでにこの世を

伝えられている。地元では、現在の樺崎八幡宮本殿の床下に義兼が入定したとされているが、

聖域のため、今日まで発掘調査は行われていない。義兼入定の約2カ月前、頼朝はすでにこの世を

去っていた。」

「伝北条時子姫 五輪塔(法玄寺)

「伝北条時子姫 五輪塔(法玄寺)

密通の潔白を示すために自害した、という伝説を持っ時子。

五輪塔は義兼の長子が建立した」。

五輪塔は義兼の長子が建立した」。

勇猛果敢に働き、出自の良さも武器

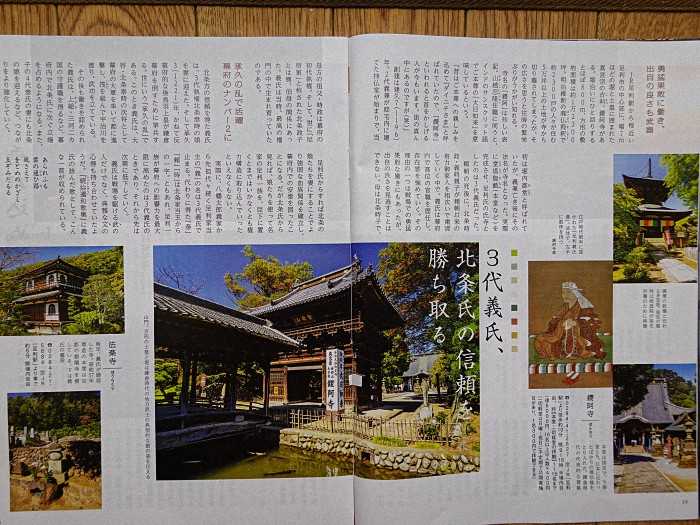

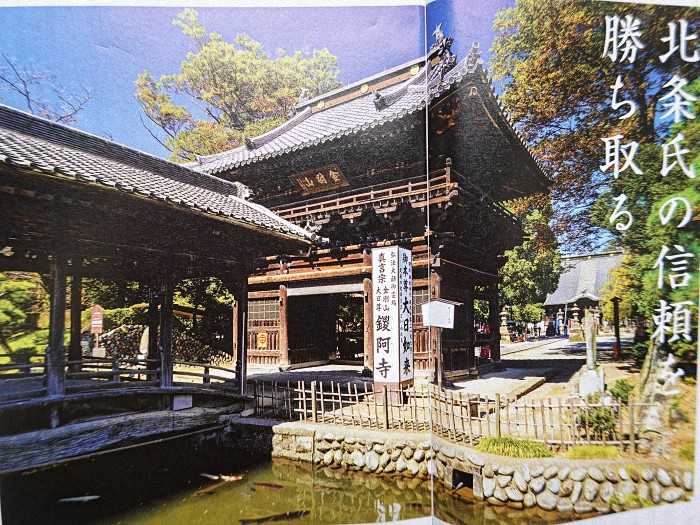

鑁阿寺がある。堀沿いにひと回りするとほば800m、方形の敷地面積は約1万2300坪。

明治維新の廃仏毀釈で約2300戸の人々が住む5万坪以上の土地が寺から切り離されてしまったが、

その広さを思うと往時の繁栄ぶりがうかがい知れる。

鑁阿寺がある。堀沿いにひと回りするとほば800m、方形の敷地面積は約1万2300坪。

明治維新の廃仏毀釈で約2300戸の人々が住む5万坪以上の土地が寺から切り離されてしまったが、

その広さを思うと往時の繁栄ぶりがうかがい知れる。

寺名の「鑁阿」は珍しい表記。越忍隆住職に伺うと、インドのサンスクリット語でご本尊の

「大日如来」を意味しているという。

「大日如来」を意味しているという。

「昔はご本尊への親しみを込めて『ダイニチさま」と呼ばれていたので、「鑁阿寺」といわれると

首をかしげる人が今もいます。街の真ん中にあるのですが(笑)」

創建は建久7 (1196)年。2代義兼が邸宅内に建てた持仏堂が始まりで、当初は堀内御堂と呼ばれて

いたが、義兼亡き後にその法名が寺名となった。実際に堂塔伽藍(本堂など)を完成させ、足利氏の

氏寺としたのは3代義氏だった。

首をかしげる人が今もいます。街の真ん中にあるのですが(笑)」

創建は建久7 (1196)年。2代義兼が邸宅内に建てた持仏堂が始まりで、当初は堀内御堂と呼ばれて

いたが、義兼亡き後にその法名が寺名となった。実際に堂塔伽藍(本堂など)を完成させ、足利氏の

氏寺としたのは3代義氏だった。

頼朝の死後に、北条時政・義時親子が頼朝以来の有力御家人を相次いで粛清していく中で、義氏は

幕府内で高位の官職を歴任し、存在感を強めていく。その理由の一つは戦場での勇猛果敢な

働きにもあったが、出自の良さを見逃すことはできない。母は北条時子で、母方の祖父・時政は

幕府の初代執権。そして、世に「尼将車」と称された北条政子とは甥、伯母の関係にあった。

義氏は当時、最高の権門の中で生まれ育っていたのである。

幕府内で高位の官職を歴任し、存在感を強めていく。その理由の一つは戦場での勇猛果敢な

働きにもあったが、出自の良さを見逃すことはできない。母は北条時子で、母方の祖父・時政は

幕府の初代執権。そして、世に「尼将車」と称された北条政子とは甥、伯母の関係にあった。

義氏は当時、最高の権門の中で生まれ育っていたのである。

承久の乱で活躍幕府のナンバー2に

北条方の信頼を得た義氏は、3代執権北条泰時の娘を妻に迎えた。そして承久3 (1221)年、かねて

反幕府的な後烏羽上皇が鎌倉幕府を倒すために挙兵する。世にいう「承久の乱」である。このとき

義氏は、大将・北条泰時の次将として幕府の大軍を率いて都に進撃し、筏を組んで宇治川を渡り、

武功を立てている。

その後も働きを認められた義氏は、上総・三河二カ国の守護職を得るなど、幕府内で北条氏に次ぐ

立場を占めるようになる、また子の4代泰氏の妻にも北条の娘を迎えるなど、つながりをより強化

していく。

「鑁阿寺(ばんなじ)」。

反幕府的な後烏羽上皇が鎌倉幕府を倒すために挙兵する。世にいう「承久の乱」である。このとき

義氏は、大将・北条泰時の次将として幕府の大軍を率いて都に進撃し、筏を組んで宇治川を渡り、

武功を立てている。

その後も働きを認められた義氏は、上総・三河二カ国の守護職を得るなど、幕府内で北条氏に次ぐ

立場を占めるようになる、また子の4代泰氏の妻にも北条の娘を迎えるなど、つながりをより強化

していく。

足利氏からすれば北条の娘たちを妻にすることでより強固な血族関係を確立し、幕府内での安泰を

図ったことになる。だが北条氏から見れば、娘たちを使って名家の足利一族を、臣下に置くと

まではいかなくとも権カ構造に取り込んでいったといえなくもない。

図ったことになる。だが北条氏から見れば、娘たちを使って名家の足利一族を、臣下に置くと

まではいかなくとも権カ構造に取り込んでいったといえなくもない。

実際に、八幡太郎義家から先祖代々続く足利家当主の「義」の名は3代義氏で止まる。代わりに得た

「泰」「頼」「時」は北条家当主からの一字。ともあれ、足利一族が幕府への影響力を最大限に

高めたのは3代義氏のときであり、それから先は次第に低下していく。

「泰」「頼」「時」は北条家当主からの一字。ともあれ、足利一族が幕府への影響力を最大限に

高めたのは3代義氏のときであり、それから先は次第に低下していく。

義氏は戦場を駆ける武の人だけでなく、典雅な文の心得も持ち合わせていたようだ。

「続拾遺和歌集」に義氏の詠んだ歌として、こんな一首が収められている。

「続拾遺和歌集」に義氏の詠んだ歌として、こんな一首が収められている。

「 あられふる 雲の通ひ路 風さえて をとめのかざし 玉ぞみだるる

」

「鑁阿寺(ばんなじ)」。

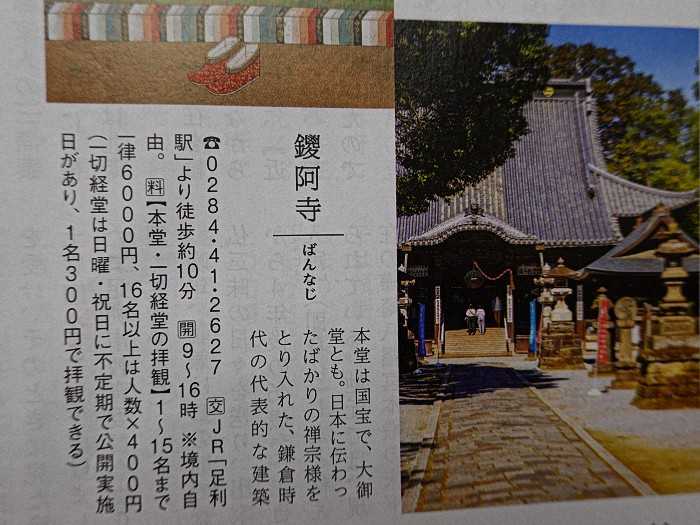

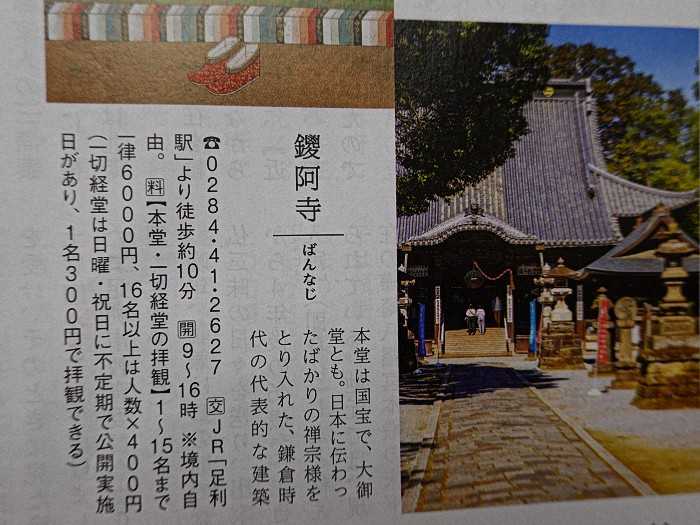

「鑁阿寺

本堂は国宝で、大御堂とも。日本に伝わったばかりの禅宗様をとり入れた、

鎌倉時代の代表的な建築」。

鎌倉時代の代表的な建築」。

法楽寺にある義氏の墓所。

江戸時代前半に描かれた「足利義氏像』。

法体で、左手に数珠を持つ。

法体で、左手に数珠を持つ。

鑁阿寺蔵。

「 時代の覇者、8代尊氏。そして一族の行方

江戸時代、再び所領は下野国に

八幡太郎義家と足利家時の置文がどのような働きをしたかは知る由もないが、8代尊氏は

征夷大将軍となり、室町幕府を開く。義昭までの15代、約240年に及ぶ時代は公家と武家、

僧侶らの文化が融合した独自の室町文化が花開く。

征夷大将軍となり、室町幕府を開く。義昭までの15代、約240年に及ぶ時代は公家と武家、

僧侶らの文化が融合した独自の室町文化が花開く。

尊氏は儀礼などを通じて将軍家の貴種性を高め、「足利一門は別格」との認識が確立。

江戸時代にも引き継がれ、その例が「5000石の大名」として明治維新を迎えた喜連川足利氏だ。

徳川家康は権威づけのため、源義家の孫で新田氏の祖を元とする系図を編み出した。源氏の棟梁

として義家から続く喜連川足利氏を、徳川将軍家の家臣と同列にはできない。「高家」として、

江戸時代にも引き継がれ、その例が「5000石の大名」として明治維新を迎えた喜連川足利氏だ。

徳川家康は権威づけのため、源義家の孫で新田氏の祖を元とする系図を編み出した。源氏の棟梁

として義家から続く喜連川足利氏を、徳川将軍家の家臣と同列にはできない。「高家」として、

江戸城内の控室も伊達や毛利など10万石以上の大名のように遇している。

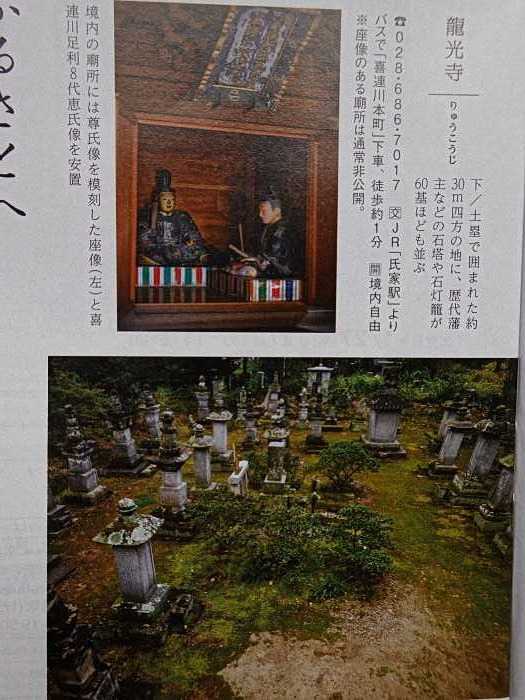

栃木県さくら市の龍光寺には尊氏など足利氏の供養塔が立つ。

「今も喜連川足利氏直系の”殿様”や家臣の方々が集まり供養することがあります」

(龍光寺・深尾宗淳住職)

(龍光寺・深尾宗淳住職)

逆賊から名門へ 汚名返上の証し

後醍醐天皇と袂を分かったことで政権を手にした尊氏は、長年、逆賊とされていた。その説は、

水戸藩が編纂した「大日本史」などで、南朝を正統としたからだとされている。心ない人々から

足利の里は「逆賊の町」、名産の織物まで「逆賊織」とののしられた歴史もあった。

水戸藩が編纂した「大日本史」などで、南朝を正統としたからだとされている。心ない人々から

足利の里は「逆賊の町」、名産の織物まで「逆賊織」とののしられた歴史もあった。

足利氏の氏寺も理不尽なロ撃を受けてきた。鑁阿寺本堂の大屋根を見上げると黄金の三つの紋章が

輝いている。右が足利家の家紋「丸に二つ引」、左が「五七の桐」、そして中央が「菊の御紋」。

山越住職が大屋根に目をやりながら話す。

輝いている。右が足利家の家紋「丸に二つ引」、左が「五七の桐」、そして中央が「菊の御紋」。

山越住職が大屋根に目をやりながら話す。

「「三五七の桐」は真言宗醍醐寺の末寺となった名残。『菊の御紋』は花園天皇の命で、この寺が

玉体の安穏などを祈る勅願所とされたから。

玉体の安穏などを祈る勅願所とされたから。

それなのに逆賊といわれるのが悔しい、と私の祖父が宮内庁に菊の御紋を返上したいと手紙を

出したのです。すると「鑁阿寺は花園帝の御祈禳所です。どうぞそのままで」と丁寧な返事が

届きました。菊の御紋は足利氏が逆賊ではない証しです」

出したのです。すると「鑁阿寺は花園帝の御祈禳所です。どうぞそのままで」と丁寧な返事が

届きました。菊の御紋は足利氏が逆賊ではない証しです」

武家の名門・源氏の末裔として歴史に輝く足利一族。

今はのどかな足利に、軌跡は確かに刻まれている。」

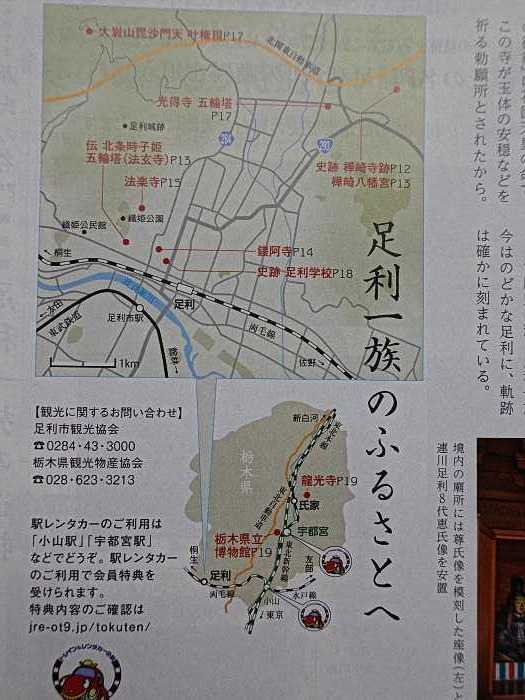

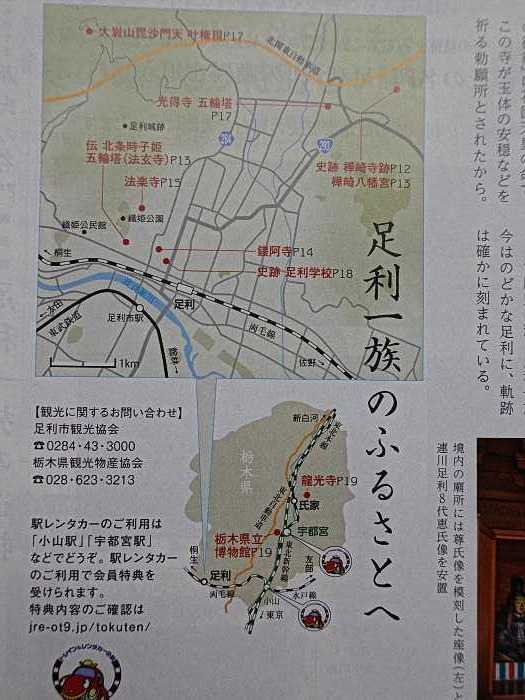

「足利一族のふるさとへ」。

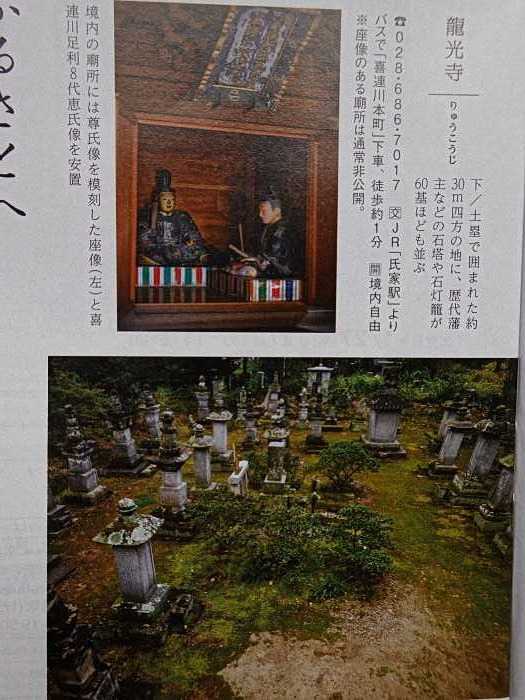

「龍光寺

境内の廟所には尊氏像を模刻した座像(上)」と喜連川足利8代恵氏像を安置

「足利一族のふるさとへ」。

「龍光寺

境内の廟所には尊氏像を模刻した座像(上)」と喜連川足利8代恵氏像を安置

下(の写真は)土塁で囲まれた約30m四方の地に、歴代藩主などの石塔や石燈籠が60基ほども並ぶ。」

上杉謙信が『防ぐのだ われらの強敵 山火事を』と。

そして最後に訪ねたのが「樺崎八幡宮」の境内社の「天満宮」の如き「 樺崎菅公廟 」。

塩ビパイプ?で造られた鳥居?万中の縦パイプは強度上?、撓み防止?

菅原道真の歌

「東風ふかば にほひおこせよ 梅の花 主なしとて 春なわすれそ」と。

源実朝が暗殺される直前に詠んだ歌、

「出でいなば 主なき宿と 成ぬとも 軒端の梅よ 春をわするな」は この道真の歌の

「本歌とり」?

「本歌取り」は、パクリではないのだと。

過去の名歌の表現の一部を取りいれることによって、

より奥深い情趣を表現することになるのだ と。

当時の教養人は過去の名歌が全部頭に入っている と。

自由自在に「本歌取り」ができることは、教養人の証でもあったのだろう。

そして石碑の後ろに梅の木が。

「本殿」の如き場所にあったのがこの石碑。

文字は「菅公廟」か?

「 奥の院街道 三十七町

菅公こと菅原道真は、荒魂の雷神格の一方、和魂の文神格も勧請されました。明治十四年

(1881)に地元有志が第十四区樺崎小学校に天神講の祠廟、菅公廟を建立、合併で

北郷第三尋常小学校に移り、変遷を経て昭和三十八年(1963)、足利市立大月小学校に

改称、移転した際、裏山に放置されました。平成十八年(2006)、住民の尽力で天神信仰を

重んじた源氏の氏神社の樺崎八幡宮境内に遷座し、菅公を慕い京から大宰府に飛来した

梅花の飛梅伝説に因み献梅されました』

御朱印を頂きました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.