PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 花

早いもので、今日から4月・卯月のスタート。既に今年の1/4は終わってしまったのである。

以下ウィキペディアより

「卯月の由来は、卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したものというのが定説と

なっている。しかし、卯月の由来は別にあって、卯月に咲く花だから卯の花と呼ぶのだとする

説もある。「卯の花月」以外の説には、十二支の4番目が卯であることから「卯月」とする説や、

稲の苗を植える月であるから「種月(うづき)」「植月(うゑつき)」「田植苗月

(たうなへづき)」「苗植月(なへうゑづき)」であるとする説などがある。

他に「夏初月(なつはづき)」の別名もある。

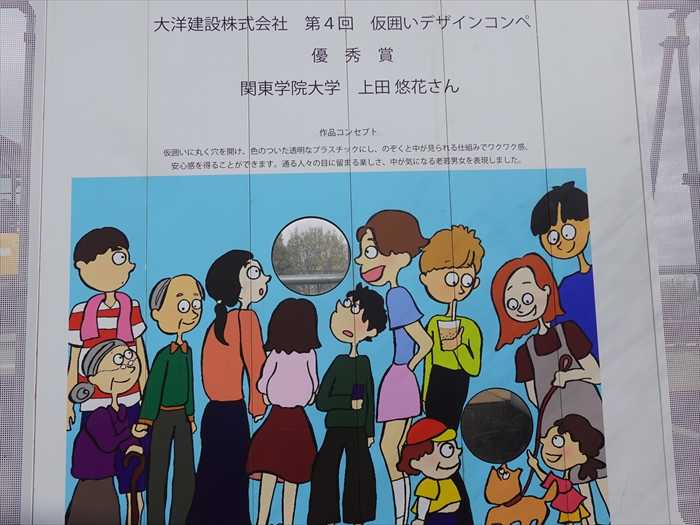

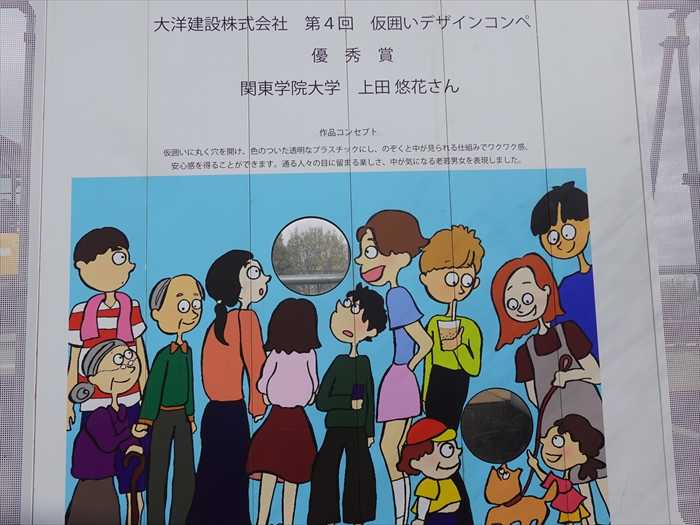

途中、工事現場にあった「 大洋建設株式会社 第4回 仮囲いデザインコン ペ

優秀賞 関東学院大学 上田悠花 さん」の作品。

「作品コンセプト

そして地元の「地神社」入口の桜・ソメイヨシノ。

石段横には赤の椿が。

「椿」の名前の由来は、諸説あると。一般的なのは、光沢したツヤのある葉を持っている

ことから「艶葉木(ツヤハキ)」、もしくは「光沢木(ツヤキ)」という言葉が転じて

「椿」と呼ばれるようになったとされるもの。他には、丈夫な葉を持っていることから

「強葉木(ツバキ)」、厚い葉を持っていることから「厚葉木(アツバキ)」といった説も。

また、昔は「光沢」のことを「つば」と言っていたので、「椿」を「つばの木」と呼んでいた

花びらが落ちて真紅の絨毯のごとくに。

振り返って。

残念ながらこの時は曇り空。

8部咲くらいであっただろうか。

そして小田急線の踏み切りを渡って、一般道路になっている(校内)道路に。

線路に沿って桜並木が続く。

藤沢方面も同様に。

右手奥に見えたのが「 日本大学生物資源科学部 」の「 本館 」。

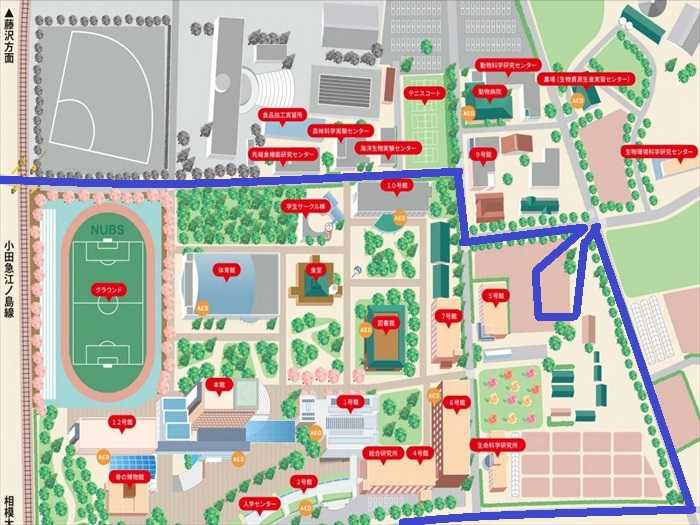

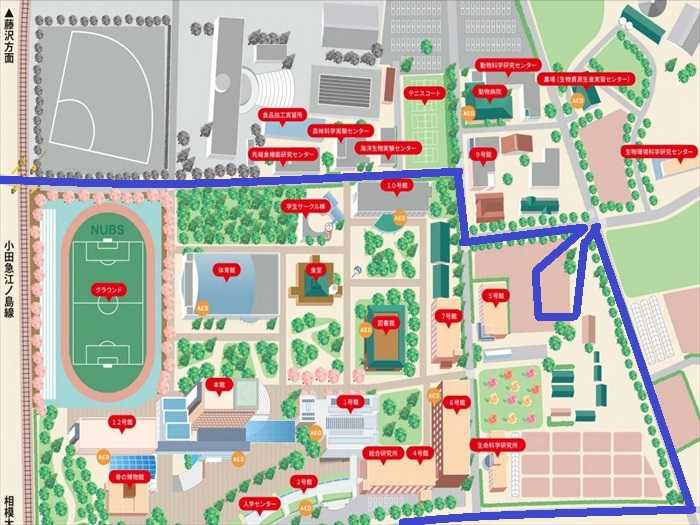

校内配置案内図 。

--- がこの日の散策ルート。

校内横断道路を進む。

前日の雨で散った花びらが。

「本館」は地下2階、地上14階の学部で一番高い建物で約74m ある。

庶務課や会計課があり、3階以上に講義室やコンピュータ実習室のほか、国際地域開発学科や

食品ビジネス学科の各研究室があるのだ。

その左手前にあるのが「 体育館 」。

花びらをズームして。

左側が「日本大学藤沢高等学校」の野球グランド。

そして右側は「 日本大学生物資源科学部グランド 」。

線路沿いの桜並木を見る。

桜並木の下には観客スタンドが。

地下2階、地上14階の学部で一番高い建物は約74mある「本館」。

ズームして。

小田急線の踏切を振り返る。

もちろん100m(8レーン)側にも観客席が。

写真左は 「12号館 生命農学料・食品生命学料・生命化学科」の校舎 。

」

グランド横の桜並木の入口が右手に。

「 日本大学生物資源科学部 」と。

「 グランド横の桜並木 」。

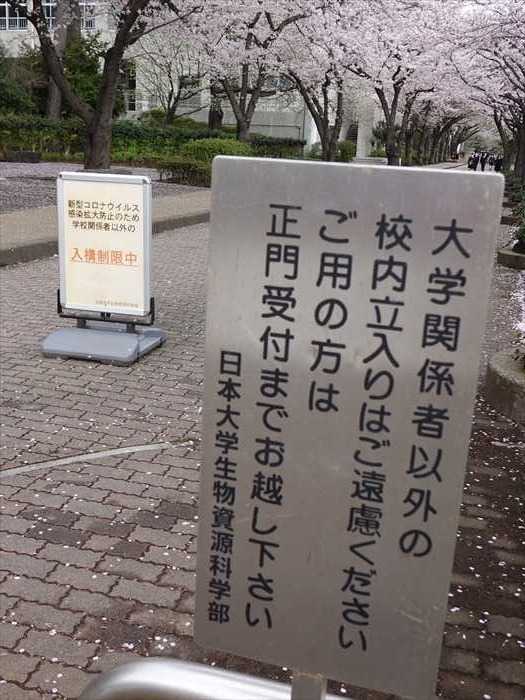

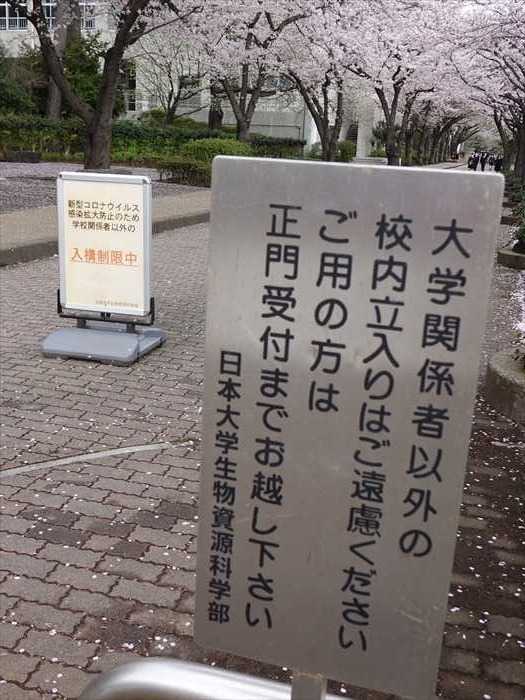

「 新型コロナウィルス感染拡大防止のため学校関係者以外の入構制限中 」と。

「大学関係者以外の校内立ち入りはご遠慮ください。

ご用の方は正門受付までお越し下さい。」と。

コロナ前のこの時期は一般開放されていたのだが。

桜のトンネルが100m以上に渡って続いているのであった。

登校の生徒の姿も。時間は8:45過ぎ。

満開の桜をカメラで追う。

そして反対側は「 日本大学藤沢高等学校 」、「 日本大学藤沢中学校 」そして

「 日本大学藤沢小学校 」の校門。

校門の先にも桜並木が。

日本大学藤沢小学校「校歌」

こちらの桜もズームして。

更に校内を横切る一般道を西に進む。

歩道は「 花筏(はないかだ) 」の如くに。

花筏(はないかだ)とは、散った桜の花びらが水面に浮き、それらが連なって流れていく様子のこと。

その花ひらの動く様子を筏(いかた)に見立てた言葉といわれているのだ。

「グランド横の桜並木」を振り返る。

右手の林の中には様々な色の椿が。

淡い八重のピンクの椿。

花にズームして。

花も落ちて。

椿の花は「花が首から落ちるから、縁起が悪い」と言われます。もちろんこれは、人が後から

くっつけた イメージなのであるが、随分そのイメージに足をぴっぱられて、不利な立ち位置に

立たされているのである。

そもそも、植物たちは子孫繁栄の為に花を咲かせる。花を咲かせて花粉を運んでもらうのが

至上命題。そのために普通は、昆虫の活動が活発な春~夏に花を咲かせるわけだが、

椿は冬の寒い時期に花を付ける決断をした。

なぜかと言うと、昆虫ではなくて鳥たちに花粉を運んでもらうためであると。

昆虫よりも鳥のほうが、より遠くまで花粉を運んでくれるから。

よって、鳥の飛来を受け入れるために、花の作りを強くしたのだ と。

すなわち椿は、「花びら一枚一枚」と「雄しべ」が全てつながっている構造なので花のまま

落ちるのだ と。

白の八重の椿。

椿は、国内でも1000以上の種類があると。世界には6,000種類ほどもあると。

赤の椿。

花にズームして。

赤とピンクの地上での共演そして競演。

椿の花は香りません。昆虫をおびき寄せるためには香りが必要だが、鳥は視覚で花に飛んで

来るから。だからこそ、侘しい冬の景色の中、たくさんの花を咲かせているの と。

そんな戦略を知ると、椿の花をまた違った目で見ることが出来るのであった。

そして椿に関する句について。

『 赤い椿白い椿と落ちにけり 』これは 碧梧桐 の代表的な句。俳句で詠まれるツバキの花は、

『 鶯の笠おとしたる椿かな』芭蕉 、 『椿落て昨日の雨をこぼしけり』蕪村 、

『赤椿落ちたる平家物語』虚子 、 『ぬくうてあるけば椿ぽたぽた』山頭火 ・・・等々、

およそ 半分は落ちた花を詠んでいる と。

右手「学生サークル棟」入口の先には枝垂れ桜も。

淡いピンクの枝垂桜。

・・・ つづく ・・・

以下ウィキペディアより

「卯月の由来は、卯の花が咲く月「卯の花月(うのはなづき)」を略したものというのが定説と

なっている。しかし、卯月の由来は別にあって、卯月に咲く花だから卯の花と呼ぶのだとする

説もある。「卯の花月」以外の説には、十二支の4番目が卯であることから「卯月」とする説や、

稲の苗を植える月であるから「種月(うづき)」「植月(うゑつき)」「田植苗月

(たうなへづき)」「苗植月(なへうゑづき)」であるとする説などがある。

他に「夏初月(なつはづき)」の別名もある。

日本では、新年度または新学期の時期として有名であり、学校・官公庁・会社などでは当月に

入学式・入社式が行われ、前月の3月と同様に慌しくなる。世帯数や人口は少ないが、

「卯月」という姓(名字)も存在する。

4月は毎年7月と同じ曜日で始まり、閏年には1月とも同じとなる。

入学式・入社式が行われ、前月の3月と同様に慌しくなる。世帯数や人口は少ないが、

「卯月」という姓(名字)も存在する。

4月は毎年7月と同じ曜日で始まり、閏年には1月とも同じとなる。

電話口などでは7月(しちがつ)と聞き間違えやすいので、電話口の対応者が

「『よんがつ』ですか?」と聞き返すのがセオリーとなっている。

「『よんがつ』ですか?」と聞き返すのがセオリーとなっている。

英語での月名 April はラテン語の Aprilis、ウェヌス(相当するギリシャの女神アフロディーテの

エトルリア名 Apru より)に捧げられた月。」と。

この日は3月27日(月)、鎌倉・長谷寺の墓地に眠る元同僚の墓参り行く。エトルリア名 Apru より)に捧げられた月。」と。

途中、工事現場にあった「 大洋建設株式会社 第4回 仮囲いデザインコン ペ

優秀賞 関東学院大学 上田悠花 さん」の作品。

「作品コンセプト

仮囲いに丸く穴を開け、色のついた透明なプラスチックにし、のぞくと中が見らる仕組みで

ワクワク感、安心感を得ることがきます。通る人々の目に留まる楽しさ、中が気になる

老若男女を表現しました。」

ネットによると2020年の作品のようであった。

ワクワク感、安心感を得ることがきます。通る人々の目に留まる楽しさ、中が気になる

老若男女を表現しました。」

ネットによると2020年の作品のようであった。

そして地元の「地神社」入口の桜・ソメイヨシノ。

石段横には赤の椿が。

「椿」の名前の由来は、諸説あると。一般的なのは、光沢したツヤのある葉を持っている

ことから「艶葉木(ツヤハキ)」、もしくは「光沢木(ツヤキ)」という言葉が転じて

「椿」と呼ばれるようになったとされるもの。他には、丈夫な葉を持っていることから

「強葉木(ツバキ)」、厚い葉を持っていることから「厚葉木(アツバキ)」といった説も。

また、昔は「光沢」のことを「つば」と言っていたので、「椿」を「つばの木」と呼んでいた

花びらが落ちて真紅の絨毯のごとくに。

振り返って。

残念ながらこの時は曇り空。

8部咲くらいであっただろうか。

そして小田急線の踏み切りを渡って、一般道路になっている(校内)道路に。

線路に沿って桜並木が続く。

藤沢方面も同様に。

右手奥に見えたのが「 日本大学生物資源科学部 」の「 本館 」。

校内配置案内図 。

--- がこの日の散策ルート。

校内横断道路を進む。

前日の雨で散った花びらが。

「本館」は地下2階、地上14階の学部で一番高い建物で約74m ある。

庶務課や会計課があり、3階以上に講義室やコンピュータ実習室のほか、国際地域開発学科や

食品ビジネス学科の各研究室があるのだ。

その左手前にあるのが「 体育館 」。

花びらをズームして。

左側が「日本大学藤沢高等学校」の野球グランド。

そして右側は「 日本大学生物資源科学部グランド 」。

線路沿いの桜並木を見る。

桜並木の下には観客スタンドが。

地下2階、地上14階の学部で一番高い建物は約74mある「本館」。

ズームして。

小田急線の踏切を振り返る。

陸上競技場仕様

400m(6レーン)/100m(8レーン)

トラック競技・跳躍競技・投てき競技、サッカー、アメリカンフットボール、ソフトボール 等

放送設備一式

観覧席

夜間照明

もちろん100m(8レーン)側にも観客席が。

写真左は 「12号館 生命農学料・食品生命学料・生命化学科」の校舎 。

」

グランド横の桜並木の入口が右手に。

「 日本大学生物資源科学部 」と。

「 グランド横の桜並木 」。

「 新型コロナウィルス感染拡大防止のため学校関係者以外の入構制限中 」と。

「大学関係者以外の校内立ち入りはご遠慮ください。

ご用の方は正門受付までお越し下さい。」と。

コロナ前のこの時期は一般開放されていたのだが。

桜のトンネルが100m以上に渡って続いているのであった。

登校の生徒の姿も。時間は8:45過ぎ。

満開の桜をカメラで追う。

そして反対側は「 日本大学藤沢高等学校 」、「 日本大学藤沢中学校 」そして

「 日本大学藤沢小学校 」の校門。

校門の先にも桜並木が。

日本大学藤沢小学校「校歌」

1.若草萌ゆる 亀井野の 桜並木の 丘の上

花の吹雪を 身に浴びて 文化の光 慕いゆく

わが日大の 学園は 若き力の 拠るところ

こちらの桜もズームして。

更に校内を横切る一般道を西に進む。

歩道は「 花筏(はないかだ) 」の如くに。

花筏(はないかだ)とは、散った桜の花びらが水面に浮き、それらが連なって流れていく様子のこと。

その花ひらの動く様子を筏(いかた)に見立てた言葉といわれているのだ。

「グランド横の桜並木」を振り返る。

右手の林の中には様々な色の椿が。

淡い八重のピンクの椿。

花にズームして。

花も落ちて。

椿の花は「花が首から落ちるから、縁起が悪い」と言われます。もちろんこれは、人が後から

くっつけた イメージなのであるが、随分そのイメージに足をぴっぱられて、不利な立ち位置に

立たされているのである。

そもそも、植物たちは子孫繁栄の為に花を咲かせる。花を咲かせて花粉を運んでもらうのが

至上命題。そのために普通は、昆虫の活動が活発な春~夏に花を咲かせるわけだが、

椿は冬の寒い時期に花を付ける決断をした。

なぜかと言うと、昆虫ではなくて鳥たちに花粉を運んでもらうためであると。

昆虫よりも鳥のほうが、より遠くまで花粉を運んでくれるから。

よって、鳥の飛来を受け入れるために、花の作りを強くしたのだ と。

すなわち椿は、「花びら一枚一枚」と「雄しべ」が全てつながっている構造なので花のまま

落ちるのだ と。

白の八重の椿。

椿は、国内でも1000以上の種類があると。世界には6,000種類ほどもあると。

赤の椿。

花にズームして。

赤とピンクの地上での共演そして競演。

椿の花は香りません。昆虫をおびき寄せるためには香りが必要だが、鳥は視覚で花に飛んで

来るから。だからこそ、侘しい冬の景色の中、たくさんの花を咲かせているの と。

そんな戦略を知ると、椿の花をまた違った目で見ることが出来るのであった。

そして椿に関する句について。

『 赤い椿白い椿と落ちにけり 』これは 碧梧桐 の代表的な句。俳句で詠まれるツバキの花は、

『 鶯の笠おとしたる椿かな』芭蕉 、 『椿落て昨日の雨をこぼしけり』蕪村 、

『赤椿落ちたる平家物語』虚子 、 『ぬくうてあるけば椿ぽたぽた』山頭火 ・・・等々、

およそ 半分は落ちた花を詠んでいる と。

右手「学生サークル棟」入口の先には枝垂れ桜も。

淡いピンクの枝垂桜。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[花] カテゴリの最新記事

-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩… 2024.06.10

-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩… 2024.06.09

-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その8) 2024.06.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.