PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「生シラス丼」を楽しんだ後は「 鎌倉大仏殿高徳院

」を訪ねることに。

「 仁王門 」に向かって進む。

門前左側にあった巨大石碑。

「 聖武帝艸創 東三十三箇國 総國分寺 」と刻まれていた。

【右】享保元 丙申 稔九月二日再興開闘

【左】本尊仏腿1庫裂並仏具器財等建主施主野島氏 三界万盆同生極楽 高徳院浄泉寺

と刻まれた石碑。

参道右手にあった石碑。鎌倉大仏坂の工事の概要が書かれていると

「 重修大仏坂記

「鎌倉之為地南瀕海環東西北皆山也有七路鑿山通之其西北之路曰大仏坂最険且隘負擔過之者

不数歩而口喘背汗矣郷父老三矯小左衛門矢澤小左衛門徳増七三郎等二十餘名相謀募金修之

官嘉其志賜以金百圓明治己卯夏五月興役至庚辰春三月竣功凡五町之間削両崖三丈畳石

以防崩壊而得平坦者八十餘歩廣可容二軌用工二千三百五十餘人費金一千餘圓昔之口喘而

背汗者今則謳歌而過焉衆皆徳之夫施恵於人者金帛為小修道路為大以其迨于久遠也小左衛門

等二十餘人能擇其大者率先成功可謂偉矣余及記其事以勤石郷人之志也

明治十四年五月 阿波 伊藤士龍撰並書」と刻まれているのだ。

【鎌倉の地は南は海が迫り、東西北は皆山也 七路あり、山を鑿ってこれを通す

最も険阻で負ひ担ぎてこれを過ぐる者は数歩せずして口喘ぎ背に汗をす

郷の父老三橋小左衛門、矢澤小左衛門、徳増七三郎等20余名、金を募りてこれを修めんと

相ひ謀る 官、その志を嘉し賜うに金百円を以てす

明治己卯(1879)夏5月、役を興し庚辰(1880)春3月に至り竣功す

凡そ5町の間、両崖を3丈削り石を畳み以て崩壊を防ぐ

用いし工、2.350余人、資金1.000余円。昔の口喘ぎて背に汗する者、今は即ち歌を謳ひて過ぐ。

衆みなこれを徳とす それ、人に恵みを施すは金帛を小とし道路を修むるを大とす

その久遠に迄ぶを以てなり。

小左衛門等20余人、能くその大なるものを択び、率先して功を成す 偉と謂ふ可し

余、万に其事を記し、以て郷人の志を石に勒するなり。

明治十四年五月 阿波 伊藤士龍 撰並びに書す】とネットから。

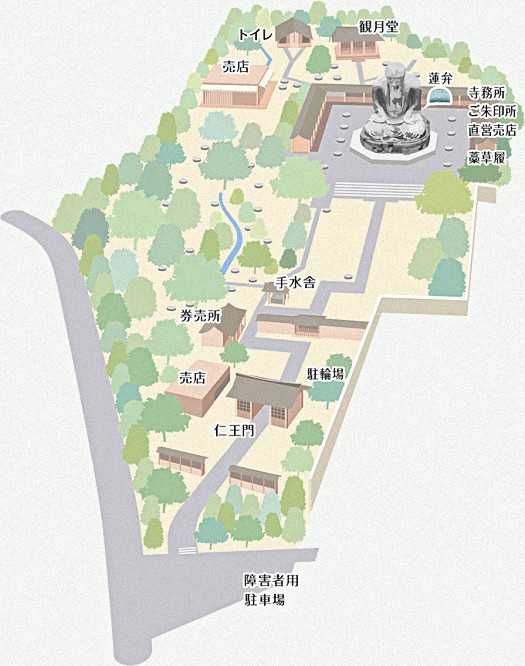

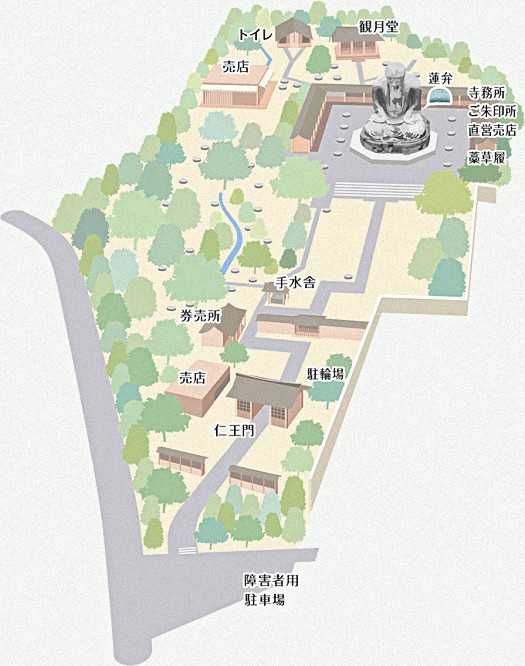

「高徳院境内図」。

判りやすい地図をネットから。

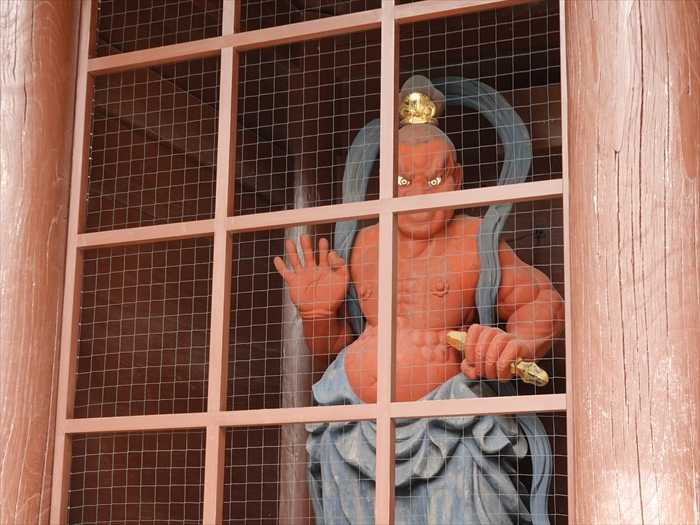

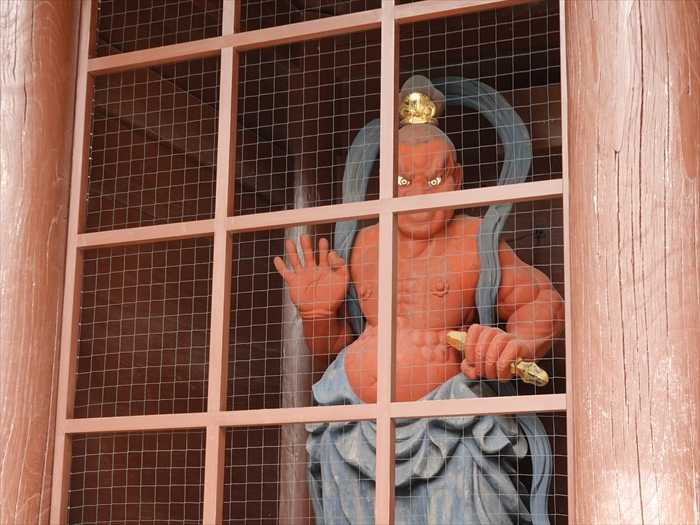

その先、正面に「仁王門」

高徳院(鎌倉大仏)の「仁王門」は、18世紀初めに他所から移されてきたものと考えられ、

安置されている仁王像も同時期のもの考えられている。

再建年:1758年(明和五年)頃

建築様式(造り):八脚門

大きさ(幅):約7.3m (中央約3.3m、両脇各約2m )

屋根の造り:切妻造、銅板葺(ニ重虹梁大甁束式)。

扁額は「大異山(だいいざん)」。

高徳院の正式名称は「大異山 高徳院 清浄泉寺」。

「仁王門」の両側には朱の「仁王像(金剛力士像)」が。

残っている史料によると、高徳院がほぼ全焼した江戸時代の1742年(寛保ニ年)の火災や、

同じくほぼ全壊した1923年(大正十ニ年)の関東大震災の際も、この「仁王門」は失われず、

その形を留めた と。

仁王像は、平成23年秋に吽形像の頭部が破損したため、阿形像とともに修復が行われた。

約2年の修復作業を経て、平成26年春、再び「仁王門」に戻って来たと。

「仁王像」(金剛力士像)・阿形像 。

制作年:江戸時代中期( 1742年(寛保ニ年)頃か)

仁王像の造り:木造寄木造

阿形像の大きさ:250.0cm、重さ:195kg

吽形像

吽形像大きさ:242.2cm、重さ:187kg。

300円を支払い「 参拝券 」を購入。

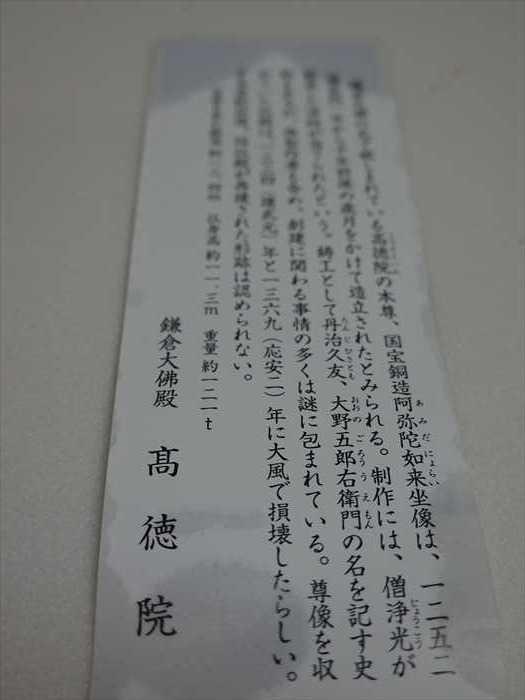

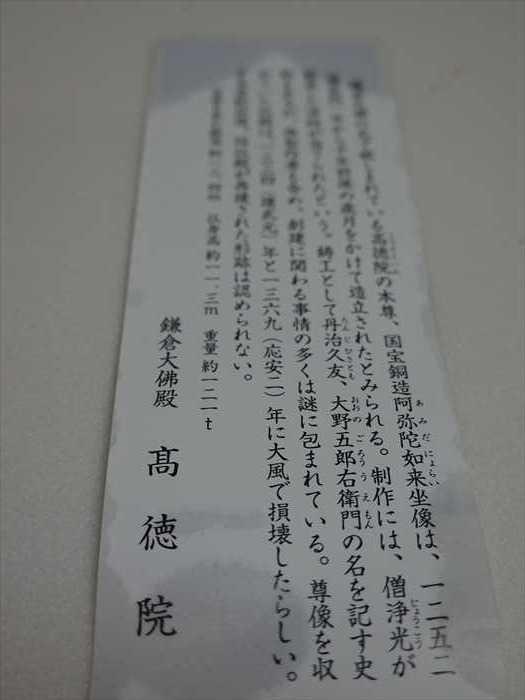

「鎌倉大佛の名で親しまれてる高徳院の本尊、国宝銅造阿弥如来坐像は、一ニ五ニ

(建長四)年から十年前後の歳月をかけて造立されたとみられる。制作には、僧淨光が

勧進した浄財が当てられたという。鋳工として丹治久友、大野五郎右街門の名を記す

史料もあるが、原型作者を含め、創建に関わる事情の多くは謎に包まれている。尊像を

収めていた仏殿は、一三三四(建武元)年と一三六九(応安ニ)年に大風で損壊したらしい

ー五世紀以後、同仏殿が再建された形跡は認められない。

台座を含む総高約十三.四m、仏身高約十一.三m 重量約一ニ一t

鎌倉大佛殿 高徳院」と御参拝券の裏には。

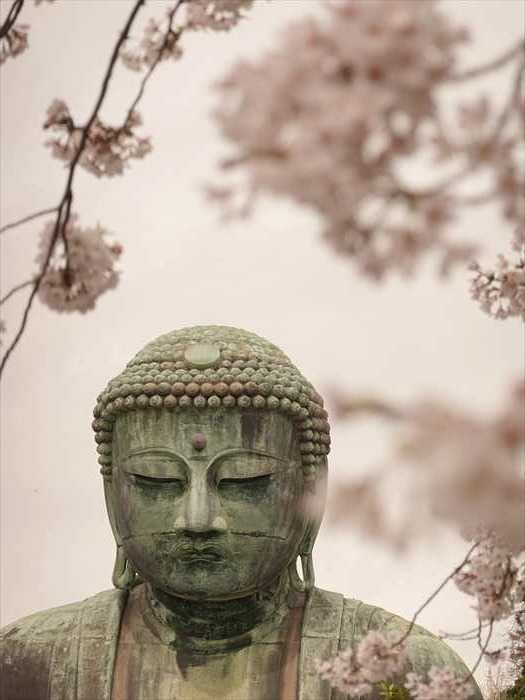

入口のソメイヨシノも満開。

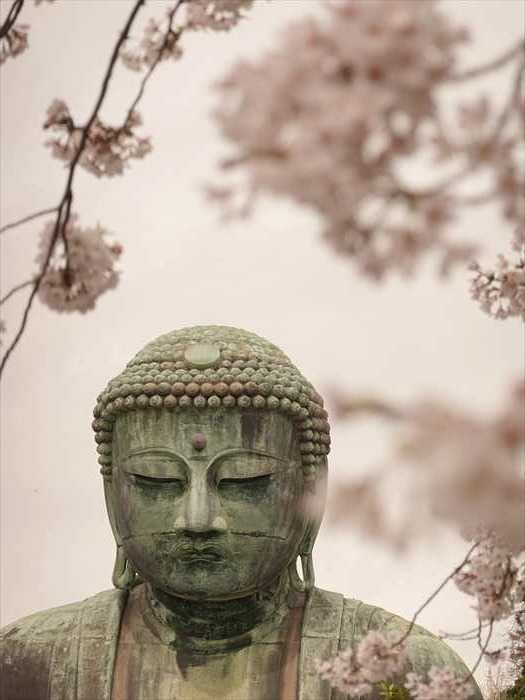

「鎌倉大仏」を正面から。

外部からは全く見えない大仏の姿がようやく目の前に。

境内の桜・ソメイヨシノをカメラで追う。

ソメイヨシノ越しに大仏の姿を。

ズームして。

建造当初は金色に輝いていたと推定されている鎌倉大仏(阿弥陀如来坐像総高13.35m、仏身高11.312m・重量121t)。金箔とも鍍金とも言われている。

大仏前の「 蓮常花(三世の蓮) 」一対(右)

三世の蓮はそえぞれ蓮の実(過去・前世)、花(現在・現世)、蕾(未来・後世)を表すのだと。

「 蓮常花(三世の蓮) 」一対(左)。

大きな 青銅製灯籠 一対(左)。

大きな<青銅製灯籠一対(右)。

大仏前の「 阿弥陀三尊香炉 」には、阿弥陀如来の脇侍(きょうじ)の観音菩薩(左)と

勢至菩薩(右)のレリーフが。

大仏のお顔をズームして。

目を閉じているように見えるが、よく見るとうっすら眼を開けているのが分かるのだ。

薄目で万物を等しく見守ってくれていると。

完成当時は金箔が施され、屋根のある大仏殿に安置されていたが、度重なる天災の影響により、

現在のような露坐(屋根のないところに座ること)となっているのだ。

この日は、大きな柑橘・「晩白柚(ばんぺいゆ)」が奉納されていた。

手の指で「輪」を結んでいる印相は最も格式が高い「定印(じょういん)」・上品上生印

(じょうぼんじょうしょういん)と呼ばれ、仏様が深い瞑想に入られている姿を表して

いるのだと。

斜めから。

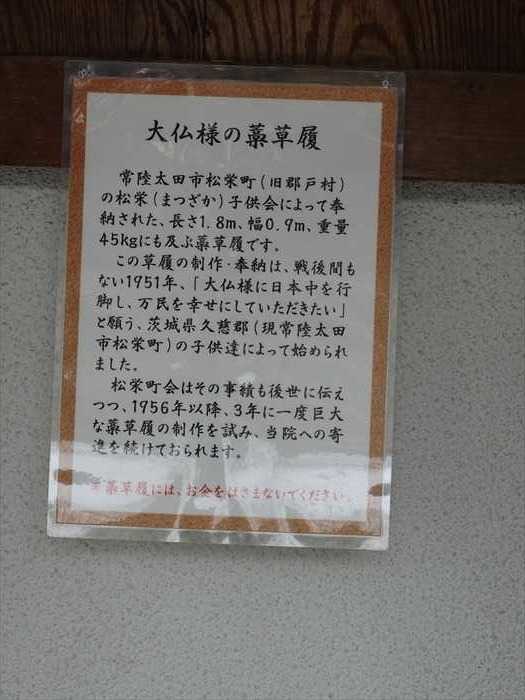

右手にあったのが「 奉納大藁草履(ほうのうおおわらぞうり) 」。大仏像に向かって右側の回廊内壁に常陸太田市松栄町に活動拠点を置く松栄子供会によって

奉納された長さ1.8m、幅0.9m、重量45kgに及ぶ藁草履があります。

この草履の制作・奉納は、戦後間もない昭和26年に「大仏様に日本中を行脚し、万民を幸せに

していただきたい」と願う茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供たちによって始められ、

松栄町会では昭和31年以降も3年に1度、藁草履の制作をして寄進を続けていると。

大藁草履の近くに寄ってみると、その大きさが際立つのであった。

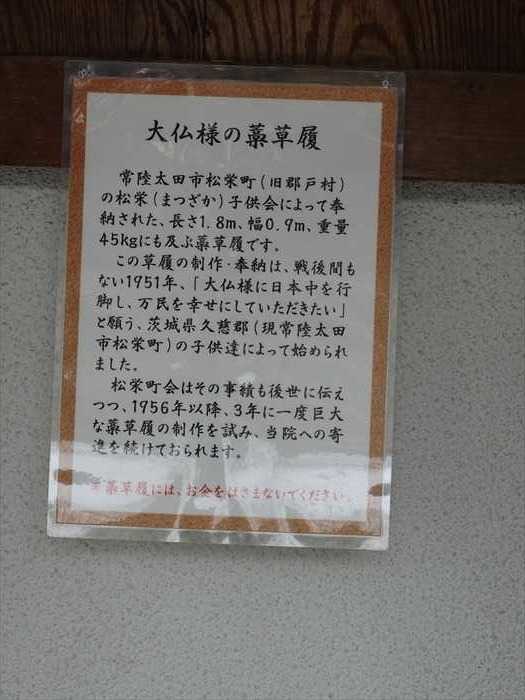

「 大仏様の藁草履

常陸太田松栄町(旧郡戸村)の松栄(まつざか)子供会によって奉納された、長さ1.8m、

幅0.9m、重量45kgにも及ぶ藁草履です。

この草履の制作・奉納は、戦後間もない1951年、「大仏様に日本中を行脚し万民を幸せにして

いただきたい」と願う、茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供達によって始められました。

松栄町会はその事績も後世に伝えつつ、1956年以降、3年に一度巨大な藁草履の制作を試み、

当院への寄進を続けておられます。」

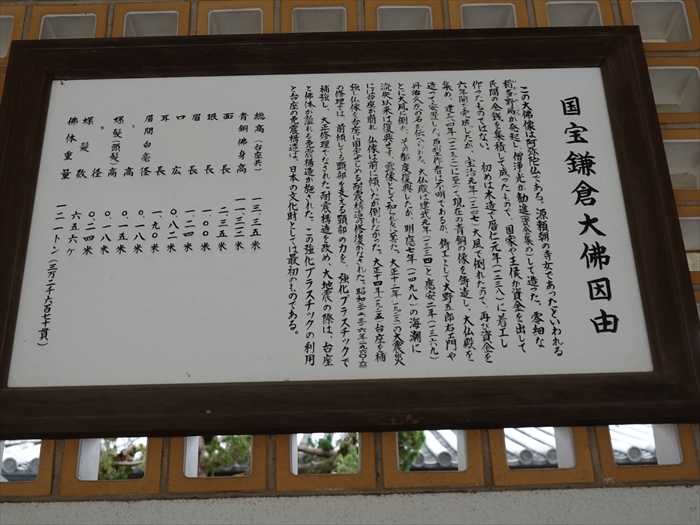

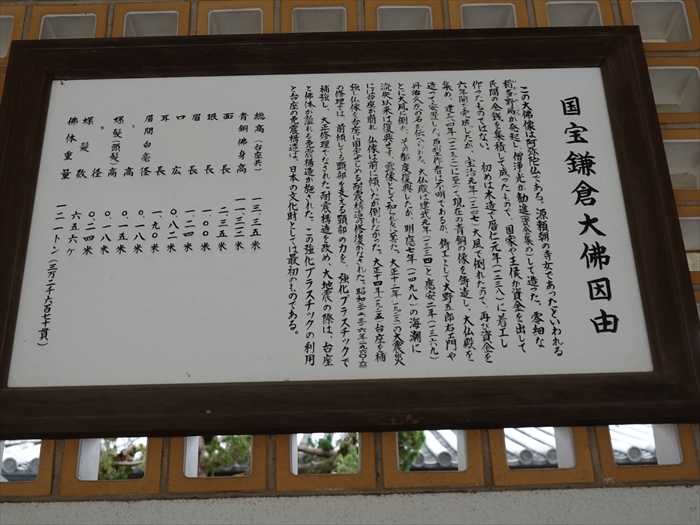

「 国宝鎌倉大佛因由

この大佛像は阿弥陀仏である。源頼朝の侍女であったといわれる稲多野局(いだめのつぼね)が

発起し、僧浄光が勧進(資金集め)して造った。零細な民間の金銭を集積して成ったもので、

国家や王侯が資金を出して造ったものではない。初めは木造で暦仁元年(1238年)に着工し

6年間で完成したが、宝治元年(1247年)大風で倒れたので、再び資金を集め、建長4年

(1252年)に至って現在の青銅の像を鋳造し、大仏殿を造って安置した。原型作者は不明で

あるが、鋳工として大野五郎右衛門や丹治久友の名が伝えられる。

大仏殿は建武元年(1334年)と慶安2年(1369年)とに大風で倒れ、その都度復興したが、

明應7年(1498年)の海潮に流失以来復興せず、霊像として知られるに至った。大正12年

(1923年)の大震災には台座が崩れ、仏像は前に傾いたが倒れなかった。大正14年(1925年)

台座を補強し仏像を台座に固定せしめる耐震構造の修復がなされた。昭和35年(1960年)〜

昭和36年(1961年)の修理では、前傾している頭部を支える頭部の力を、強化プラスチックで

補強し、大正修理でなされた耐震構造を改め、大地震の際は、台座と佛体が離れる免震構造が

施された。この強化プラスチックの利用と台座の免震構造は、日本の文化財としては最初の

ものである。

総高(台座共) 13.35m

青銅佛身高 11.312m

面長 2.35m

眼長 1.00m

眉長 1.24m

口広 0.82m

耳長 1.90m

眉間白毫径 0.18m

眉間白毫高 0.15m

螺髪高 0.18m

螺髪径 0.24m

螺髪数 656個

佛体重量 121トン(32670貫 )」

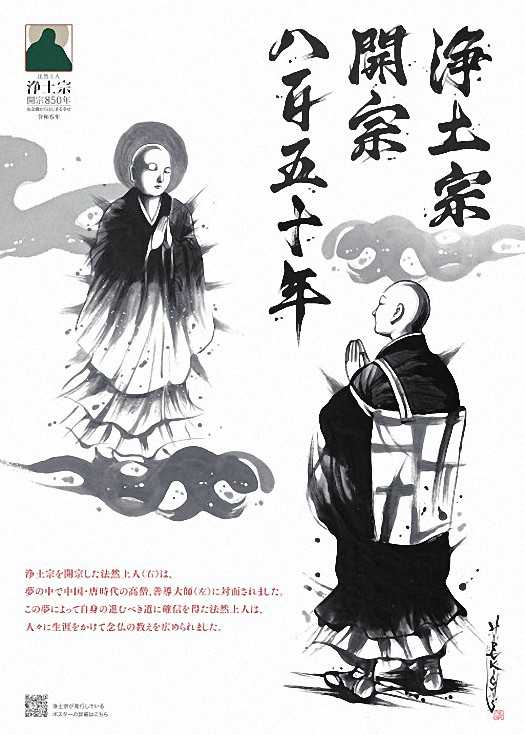

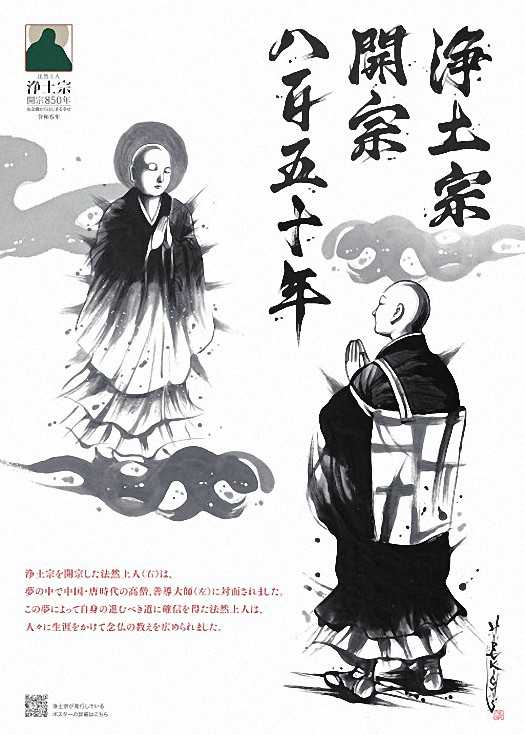

「 浄土宗 開宗 八百五十年

浄土宗を開宗した法然上人(みぎ)は夢の中で中国・唐時代の高僧、善導大師(左)に対面されました。

この夢によって自身の進むべき道に確信を得た法然上人は、人々に生涯をかけて念仏の教えを

広められました。」

浄土宗の宗祖・法然上人は、1175年(承安5年)に浄土宗を開かれました。

2024年(令和6年)に、浄土宗は開宗850年を迎えます と。

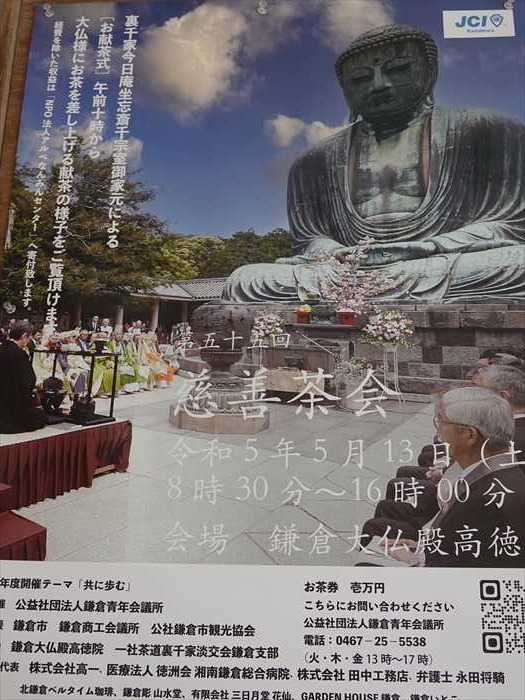

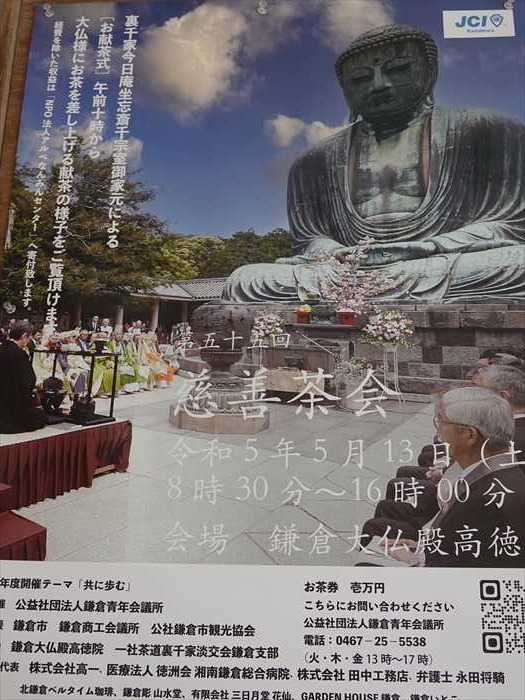

「 第五十五回 慈善茶会 」 が令和5年5月13日(土)に開催されると。

再び横顔を。

さらに廻り込んで。

「 お願い

[ 南無阿弥陀佛 ]増上寺大僧正祐天(花押)

「 仁王門 」に向かって進む。

門前左側にあった巨大石碑。

「 聖武帝艸創 東三十三箇國 総國分寺 」と刻まれていた。

【右】享保元 丙申 稔九月二日再興開闘

【左】本尊仏腿1庫裂並仏具器財等建主施主野島氏 三界万盆同生極楽 高徳院浄泉寺

と刻まれた石碑。

参道右手にあった石碑。鎌倉大仏坂の工事の概要が書かれていると

「 重修大仏坂記

「鎌倉之為地南瀕海環東西北皆山也有七路鑿山通之其西北之路曰大仏坂最険且隘負擔過之者

不数歩而口喘背汗矣郷父老三矯小左衛門矢澤小左衛門徳増七三郎等二十餘名相謀募金修之

官嘉其志賜以金百圓明治己卯夏五月興役至庚辰春三月竣功凡五町之間削両崖三丈畳石

以防崩壊而得平坦者八十餘歩廣可容二軌用工二千三百五十餘人費金一千餘圓昔之口喘而

背汗者今則謳歌而過焉衆皆徳之夫施恵於人者金帛為小修道路為大以其迨于久遠也小左衛門

等二十餘人能擇其大者率先成功可謂偉矣余及記其事以勤石郷人之志也

明治十四年五月 阿波 伊藤士龍撰並書」と刻まれているのだ。

【鎌倉の地は南は海が迫り、東西北は皆山也 七路あり、山を鑿ってこれを通す

最も険阻で負ひ担ぎてこれを過ぐる者は数歩せずして口喘ぎ背に汗をす

郷の父老三橋小左衛門、矢澤小左衛門、徳増七三郎等20余名、金を募りてこれを修めんと

相ひ謀る 官、その志を嘉し賜うに金百円を以てす

明治己卯(1879)夏5月、役を興し庚辰(1880)春3月に至り竣功す

凡そ5町の間、両崖を3丈削り石を畳み以て崩壊を防ぐ

用いし工、2.350余人、資金1.000余円。昔の口喘ぎて背に汗する者、今は即ち歌を謳ひて過ぐ。

衆みなこれを徳とす それ、人に恵みを施すは金帛を小とし道路を修むるを大とす

その久遠に迄ぶを以てなり。

小左衛門等20余人、能くその大なるものを択び、率先して功を成す 偉と謂ふ可し

余、万に其事を記し、以て郷人の志を石に勒するなり。

明治十四年五月 阿波 伊藤士龍 撰並びに書す】とネットから。

「高徳院境内図」。

判りやすい地図をネットから。

その先、正面に「仁王門」

高徳院(鎌倉大仏)の「仁王門」は、18世紀初めに他所から移されてきたものと考えられ、

安置されている仁王像も同時期のもの考えられている。

再建年:1758年(明和五年)頃

建築様式(造り):八脚門

大きさ(幅):約7.3m (中央約3.3m、両脇各約2m )

屋根の造り:切妻造、銅板葺(ニ重虹梁大甁束式)。

扁額は「大異山(だいいざん)」。

高徳院の正式名称は「大異山 高徳院 清浄泉寺」。

「仁王門」の両側には朱の「仁王像(金剛力士像)」が。

残っている史料によると、高徳院がほぼ全焼した江戸時代の1742年(寛保ニ年)の火災や、

同じくほぼ全壊した1923年(大正十ニ年)の関東大震災の際も、この「仁王門」は失われず、

その形を留めた と。

仁王像は、平成23年秋に吽形像の頭部が破損したため、阿形像とともに修復が行われた。

約2年の修復作業を経て、平成26年春、再び「仁王門」に戻って来たと。

「仁王像」(金剛力士像)・阿形像 。

制作年:江戸時代中期( 1742年(寛保ニ年)頃か)

仁王像の造り:木造寄木造

阿形像の大きさ:250.0cm、重さ:195kg

吽形像

吽形像大きさ:242.2cm、重さ:187kg。

300円を支払い「 参拝券 」を購入。

「鎌倉大佛の名で親しまれてる高徳院の本尊、国宝銅造阿弥如来坐像は、一ニ五ニ

(建長四)年から十年前後の歳月をかけて造立されたとみられる。制作には、僧淨光が

勧進した浄財が当てられたという。鋳工として丹治久友、大野五郎右街門の名を記す

史料もあるが、原型作者を含め、創建に関わる事情の多くは謎に包まれている。尊像を

収めていた仏殿は、一三三四(建武元)年と一三六九(応安ニ)年に大風で損壊したらしい

ー五世紀以後、同仏殿が再建された形跡は認められない。

台座を含む総高約十三.四m、仏身高約十一.三m 重量約一ニ一t

鎌倉大佛殿 高徳院」と御参拝券の裏には。

入口のソメイヨシノも満開。

「鎌倉大仏」を正面から。

外部からは全く見えない大仏の姿がようやく目の前に。

境内の桜・ソメイヨシノをカメラで追う。

ソメイヨシノ越しに大仏の姿を。

ズームして。

建造当初は金色に輝いていたと推定されている鎌倉大仏(阿弥陀如来坐像総高13.35m、仏身高11.312m・重量121t)。金箔とも鍍金とも言われている。

大仏前の「 蓮常花(三世の蓮) 」一対(右)

三世の蓮はそえぞれ蓮の実(過去・前世)、花(現在・現世)、蕾(未来・後世)を表すのだと。

「 蓮常花(三世の蓮) 」一対(左)。

大きな 青銅製灯籠 一対(左)。

大きな<青銅製灯籠一対(右)。

大仏前の「 阿弥陀三尊香炉 」には、阿弥陀如来の脇侍(きょうじ)の観音菩薩(左)と

勢至菩薩(右)のレリーフが。

大仏のお顔をズームして。

目を閉じているように見えるが、よく見るとうっすら眼を開けているのが分かるのだ。

薄目で万物を等しく見守ってくれていると。

完成当時は金箔が施され、屋根のある大仏殿に安置されていたが、度重なる天災の影響により、

現在のような露坐(屋根のないところに座ること)となっているのだ。

この日は、大きな柑橘・「晩白柚(ばんぺいゆ)」が奉納されていた。

手の指で「輪」を結んでいる印相は最も格式が高い「定印(じょういん)」・上品上生印

(じょうぼんじょうしょういん)と呼ばれ、仏様が深い瞑想に入られている姿を表して

いるのだと。

斜めから。

「 礎石 」。

創建当初に大仏像を収めていた堂宇は60基の礎石に支えられていたとのこと。

今も境内に遺る同礎石は56基だと。礎石と知らず?腰を下ろす方多し。

右手にあったのが「 奉納大藁草履(ほうのうおおわらぞうり) 」。大仏像に向かって右側の回廊内壁に常陸太田市松栄町に活動拠点を置く松栄子供会によって

奉納された長さ1.8m、幅0.9m、重量45kgに及ぶ藁草履があります。

この草履の制作・奉納は、戦後間もない昭和26年に「大仏様に日本中を行脚し、万民を幸せに

していただきたい」と願う茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供たちによって始められ、

松栄町会では昭和31年以降も3年に1度、藁草履の制作をして寄進を続けていると。

大藁草履の近くに寄ってみると、その大きさが際立つのであった。

「 大仏様の藁草履

常陸太田松栄町(旧郡戸村)の松栄(まつざか)子供会によって奉納された、長さ1.8m、

幅0.9m、重量45kgにも及ぶ藁草履です。

この草履の制作・奉納は、戦後間もない1951年、「大仏様に日本中を行脚し万民を幸せにして

いただきたい」と願う、茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供達によって始められました。

松栄町会はその事績も後世に伝えつつ、1956年以降、3年に一度巨大な藁草履の制作を試み、

当院への寄進を続けておられます。」

「 国宝鎌倉大佛因由

この大佛像は阿弥陀仏である。源頼朝の侍女であったといわれる稲多野局(いだめのつぼね)が

発起し、僧浄光が勧進(資金集め)して造った。零細な民間の金銭を集積して成ったもので、

国家や王侯が資金を出して造ったものではない。初めは木造で暦仁元年(1238年)に着工し

6年間で完成したが、宝治元年(1247年)大風で倒れたので、再び資金を集め、建長4年

(1252年)に至って現在の青銅の像を鋳造し、大仏殿を造って安置した。原型作者は不明で

あるが、鋳工として大野五郎右衛門や丹治久友の名が伝えられる。

大仏殿は建武元年(1334年)と慶安2年(1369年)とに大風で倒れ、その都度復興したが、

明應7年(1498年)の海潮に流失以来復興せず、霊像として知られるに至った。大正12年

(1923年)の大震災には台座が崩れ、仏像は前に傾いたが倒れなかった。大正14年(1925年)

台座を補強し仏像を台座に固定せしめる耐震構造の修復がなされた。昭和35年(1960年)〜

昭和36年(1961年)の修理では、前傾している頭部を支える頭部の力を、強化プラスチックで

補強し、大正修理でなされた耐震構造を改め、大地震の際は、台座と佛体が離れる免震構造が

施された。この強化プラスチックの利用と台座の免震構造は、日本の文化財としては最初の

ものである。

総高(台座共) 13.35m

青銅佛身高 11.312m

面長 2.35m

眼長 1.00m

眉長 1.24m

口広 0.82m

耳長 1.90m

眉間白毫径 0.18m

眉間白毫高 0.15m

螺髪高 0.18m

螺髪径 0.24m

螺髪数 656個

佛体重量 121トン(32670貫 )」

「 浄土宗 開宗 八百五十年

浄土宗を開宗した法然上人(みぎ)は夢の中で中国・唐時代の高僧、善導大師(左)に対面されました。

この夢によって自身の進むべき道に確信を得た法然上人は、人々に生涯をかけて念仏の教えを

広められました。」

浄土宗の宗祖・法然上人は、1175年(承安5年)に浄土宗を開かれました。

2024年(令和6年)に、浄土宗は開宗850年を迎えます と。

「 第五十五回 慈善茶会 」 が令和5年5月13日(土)に開催されると。

再び横顔を。

さらに廻り込んで。

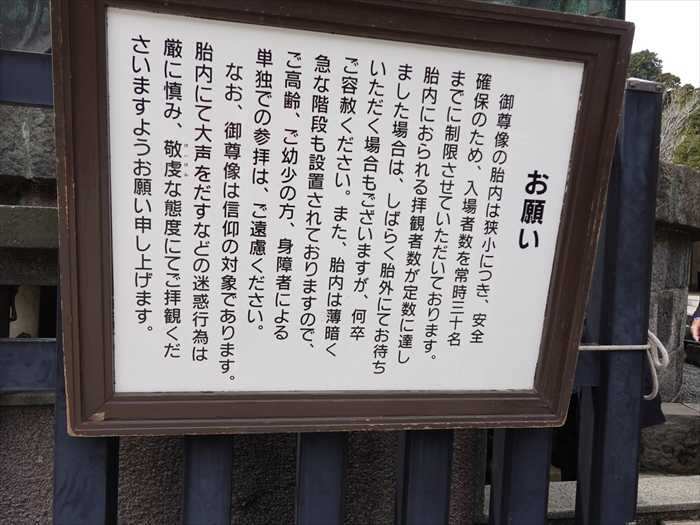

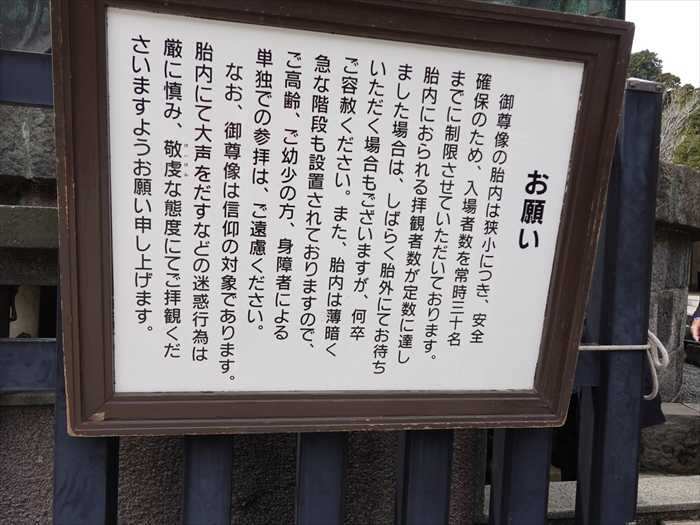

「 お願い

御尊像の胎内は狭小につき、安全確保のため、入場者数を常時三十名までに制限させていただいて

おります。胎内におられる拝観者数が定数に達しました場合は、しはらく胎外にてお待ちいただく

場合もこざいますが、何卒こ容赦ください。また、胎内は薄暗く急な階段も設置されております

ので、ご高齢、ご幼少の方、身障者による単独での参拝は、こ遠慮ください。なお、御尊像は信仰の対象であります。胎内にて大声をだすなどの迷惑行為は厳に慎み、

敬虔(けいけん)な態度にてこ拝観くださいますようお願い申し上けます。」

横顔をズームして。

そして背面から。

この窓はなんのために設けられたものなのだろうか。

文献が残っておらず確かではないが、大仏鋳造の際、中の土や型を取り出すために設けられた

のではないかと言われているのだと。

現在は、胎内を拝観する際の明り取り窓になっているようだ。

鎌倉大仏の背後に並べられた4枚の「蓮弁」(れんべん)は、江戸時代中期のもので、

台座の修復の際に鋳造されたもの。

当初は32枚の蓮弁が鋳造される予定だったそうだが、完成したのは4枚のみだったのだという。

※「蓮弁」は、ハスの花弁を形にしたもので、仏の台座の装飾に用いられているもの。

おります。胎内におられる拝観者数が定数に達しました場合は、しはらく胎外にてお待ちいただく

場合もこざいますが、何卒こ容赦ください。また、胎内は薄暗く急な階段も設置されております

ので、ご高齢、ご幼少の方、身障者による単独での参拝は、こ遠慮ください。なお、御尊像は信仰の対象であります。胎内にて大声をだすなどの迷惑行為は厳に慎み、

敬虔(けいけん)な態度にてこ拝観くださいますようお願い申し上けます。」

横顔をズームして。

そして背面から。

この窓はなんのために設けられたものなのだろうか。

文献が残っておらず確かではないが、大仏鋳造の際、中の土や型を取り出すために設けられた

のではないかと言われているのだと。

現在は、胎内を拝観する際の明り取り窓になっているようだ。

鎌倉大仏の背後に並べられた4枚の「蓮弁」(れんべん)は、江戸時代中期のもので、

台座の修復の際に鋳造されたもの。

当初は32枚の蓮弁が鋳造される予定だったそうだが、完成したのは4枚のみだったのだという。

※「蓮弁」は、ハスの花弁を形にしたもので、仏の台座の装飾に用いられているもの。

[ 南無阿弥陀佛 ]増上寺大僧正祐天(花押)

【右】

稲多野殿 建長五癸丑年五月二十三日

【左】

【左】

白土忠左衛門

南無阿弥陀佛

伝誉道悟山本長衛門

【裏】

松誉誓心信女

南無阿弥陀佛

結衆 方誉西孜 正誉直念

常誉蓮孜 覚誉転入

体誉至白 専誉西蓮

信誉是心 清誉須人

風誉通年 西順

善誉无白 須孜

立誉直生 念西

念誉一夢 直念

初誉専未 唯称

本誉壇涯上人

是心

建久6年(1195)、奈良東大寺再建供養会に参列した源頼朝が、鎌倉にも大仏建立を

発願したが果たせずに没し、その後、源頼朝の侍女であった稲多野局が頼朝の意思を

引き継ぎ、僧浄光が勧進して造ったといいます。

そして、次に鎌倉大佛の裏に向かい、桜を追う。

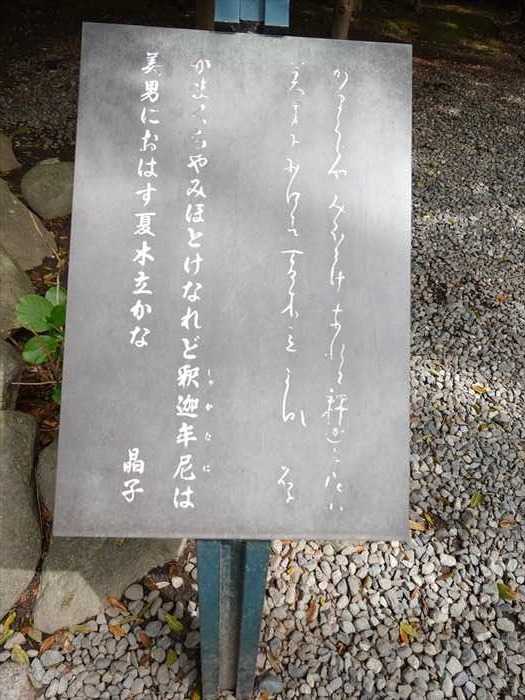

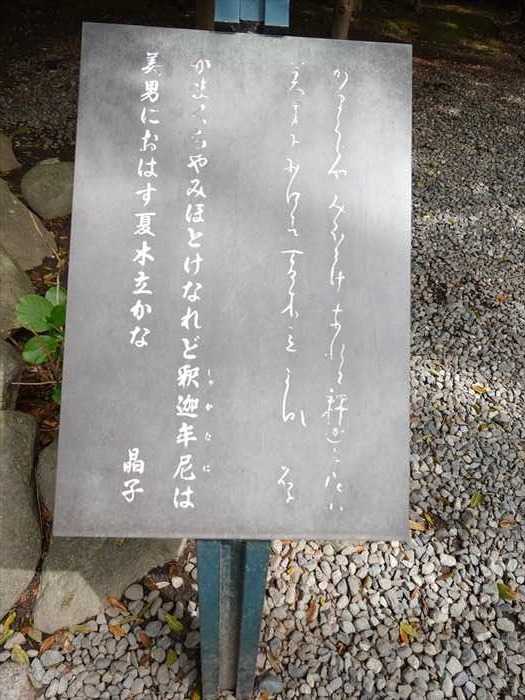

奥にあったのが「 与謝野晶子 歌碑 」。

「 かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな 晶子 」

【左】

鎌倉大佛造立七百年記念奉讃 昭和二十七年四月 味の素株式會社

鎌倉大仏は実は「釈迦牟尼」ではなく「阿弥陀如来」。

そして「美男」も作者・与謝野晶子の間違いである とネットから。

与謝野晶子歌碑は見にくいので、その説明であろう。

右手は、与謝野晶子の実筆なのであろうか?

左奥にあったのが「 観月堂 」。

発願したが果たせずに没し、その後、源頼朝の侍女であった稲多野局が頼朝の意思を

引き継ぎ、僧浄光が勧進して造ったといいます。

そして、次に鎌倉大佛の裏に向かい、桜を追う。

奥にあったのが「 与謝野晶子 歌碑 」。

「 かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼は 美男におはす 夏木立かな 晶子 」

【左】

鎌倉大佛造立七百年記念奉讃 昭和二十七年四月 味の素株式會社

鎌倉大仏は実は「釈迦牟尼」ではなく「阿弥陀如来」。

そして「美男」も作者・与謝野晶子の間違いである とネットから。

与謝野晶子歌碑は見にくいので、その説明であろう。

右手は、与謝野晶子の実筆なのであろうか?

左奥にあったのが「 観月堂 」。

高徳院のこの「観月堂」は、もともと、李氏朝鮮の漢陽(現在のソウル)の王宮にあった建物だと。

その名の通り月を眺めるための建物で、おそらくは今よりも広々とした場所に、優雅に建ってい

たのであろう。

しかし、ある時、借金の担保として朝鮮拓殖銀行に受け渡されてしまったと。

その後、朝鮮拓殖銀行の経営危機に際して山一合資会社(廃業した山一證券)が融資を行った際に、

銀行から山一合資会社に提供され、日本に渡ったと。

銀行から山一合資会社に提供され、日本に渡ったと。

日本に来てからは、東京都にあった旧山一證券の創業者杉野喜精氏の私邸にあったが、1924年

(大正十三年)、同氏によって高徳院に寄贈されたのだと。

「 観月堂と観音像

丹青に彩られたこの建物は、もとはソウルの朝鮮王宮にあったもので、1924 (大正13 )年、

杉野喜精氏によって当山へ寄贈されました。

鎌倉三十三覬音霊場2 3番札所ともなっている当山では、今日、この建物のなかに江戸後期の

作品とみられる木造の観音菩薩立像を安置しています。」

これは歌碑であろうか。これは判読できず。

「大佛道」碑 。

【裏】大正十五年十月重建 鎌倉大佛殿 轉法輪行念

再び大仏を。

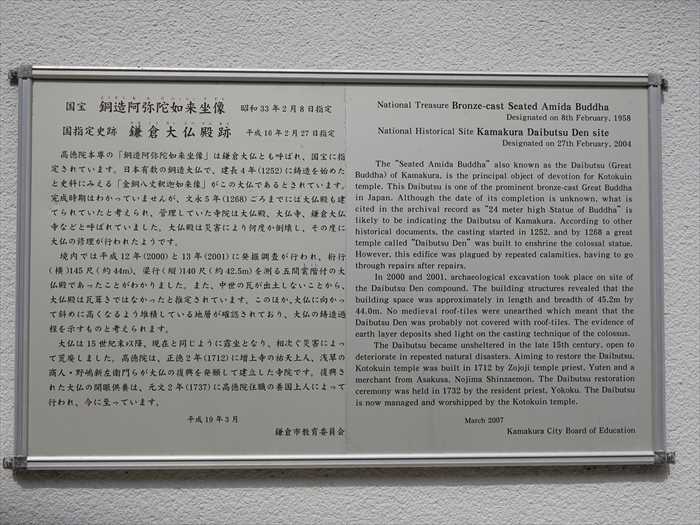

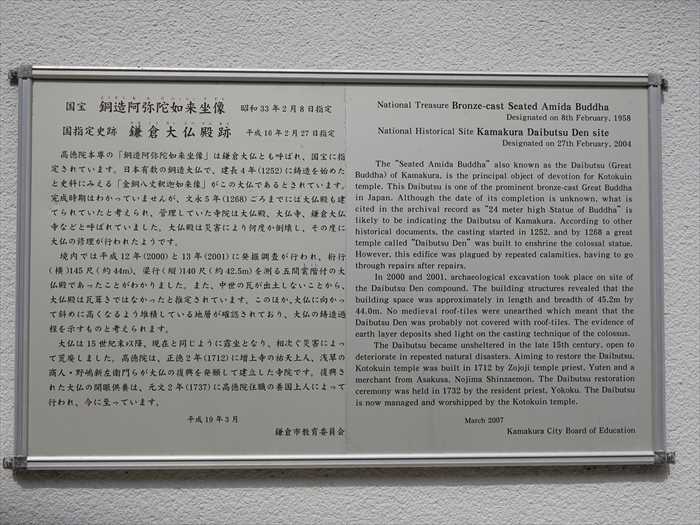

「 国宝 銅造阿弥陀如来坐像 、国指定史跡鎌倉大仏殿跡 」案内板。

「国宝銅造阿弥陀如来坐像 昭和33年2月8日指定

国指定史跡鎌倉大仏殿跡 平成16年2月27日指定

高徳院本尊の「銅造阿弥陀如来坐像」は鎌倉大仏とも呼ばれ、国宝に指定されています。

日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252 に鋳造を始めたと史料にみえる「金銅八丈釈迦如来像」

がこの大仏であるとされています。

完成時期はわかっていませんが、文永5年(1268)ごろまでには大仏殿も建てられていたと

考えられ、管理していた寺院は大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。

大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。境内では平成12年(2000 )と13年(2001)に発掘調査が行われ、桁行(横) 145尺(約44m )、

梁行(縦) 140尺(約42.5m )を測る五間裳階付の大仏殿であったことがわかりました。

また、中世の瓦が出土しないことから、大仏殿は瓦葺きではなかったと推定されています。

このほか、大仏に向かって斜めに高くなるよう堆積している地層が確認されており、大仏の

鋳造過程を示すものと考えられます。

大仏は15世紀末以降、現在と同じように露坐となり、相次ぐ災害によって荒廃しました。

高徳院は、正徳2年(1712)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を

発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、元文2年(1737)に高徳院住職の養国上人によって行われ、今に至っています。」

この日の大仏様に別れの挨拶をして「鎌倉大仏殿高徳院」を後にしたのであった。

鎌倉・長谷寺での墓参りそして長谷寺、鎌倉大仏殿高徳院の逍遥を楽しんだ後は

「大仏前」駅から江ノ電バスに乗り、JR藤沢駅への帰路についたのであった。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

(大正十三年)、同氏によって高徳院に寄贈されたのだと。

「 観月堂と観音像

丹青に彩られたこの建物は、もとはソウルの朝鮮王宮にあったもので、1924 (大正13 )年、

杉野喜精氏によって当山へ寄贈されました。

鎌倉三十三覬音霊場2 3番札所ともなっている当山では、今日、この建物のなかに江戸後期の

作品とみられる木造の観音菩薩立像を安置しています。」

これは歌碑であろうか。これは判読できず。

「大佛道」碑 。

【裏】大正十五年十月重建 鎌倉大佛殿 轉法輪行念

再び大仏を。

「 国宝 銅造阿弥陀如来坐像 、国指定史跡鎌倉大仏殿跡 」案内板。

「国宝銅造阿弥陀如来坐像 昭和33年2月8日指定

国指定史跡鎌倉大仏殿跡 平成16年2月27日指定

高徳院本尊の「銅造阿弥陀如来坐像」は鎌倉大仏とも呼ばれ、国宝に指定されています。

日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252 に鋳造を始めたと史料にみえる「金銅八丈釈迦如来像」

がこの大仏であるとされています。

完成時期はわかっていませんが、文永5年(1268)ごろまでには大仏殿も建てられていたと

考えられ、管理していた寺院は大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。

大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。境内では平成12年(2000 )と13年(2001)に発掘調査が行われ、桁行(横) 145尺(約44m )、

梁行(縦) 140尺(約42.5m )を測る五間裳階付の大仏殿であったことがわかりました。

また、中世の瓦が出土しないことから、大仏殿は瓦葺きではなかったと推定されています。

このほか、大仏に向かって斜めに高くなるよう堆積している地層が確認されており、大仏の

鋳造過程を示すものと考えられます。

大仏は15世紀末以降、現在と同じように露坐となり、相次ぐ災害によって荒廃しました。

高徳院は、正徳2年(1712)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を

発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、元文2年(1737)に高徳院住職の養国上人によって行われ、今に至っています。」

この日の大仏様に別れの挨拶をして「鎌倉大仏殿高徳院」を後にしたのであった。

鎌倉・長谷寺での墓参りそして長谷寺、鎌倉大仏殿高徳院の逍遥を楽しんだ後は

「大仏前」駅から江ノ電バスに乗り、JR藤沢駅への帰路についたのであった。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.