PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

次に訪ねたのが鉄砲洲通り沿いに鎮座していた「 鐵砲洲稲荷神社(てっぽうずいなりじんじゃ)

」。

中央区湊1丁目6−2。

提灯と社号標石には「 鐵砲洲稲荷神社 」と。

そして鳥居の両脇には一対の「 狛犬 」。

普通の狛犬より2回りほど小さなサイズの狛犬は昭和十五年(1940)奉納 と。

「 鐵砲洲稲荷神社

所在地 中央区湊1−6−7

神社は寛永元年(1624)頃、稲荷橋南東詰に遷りましたが、明治元年(1868)現在地に移転し、

今日に至っています。

関東大震災により被害をうけた境内は昭和10年(1935)より復興、整備され、正面中央奥に社殿、

左手に神楽殿と摂社八幡宮、右手に社務所と手水舎が向かい合うように配置され、境内西南隅に

神楽庫が設けられています。また、西北隅には富士山の溶岩で築いた富士塚があり、そこを

富士信仰の場としていました。むかしの富士塚は「江戸名所図会」にも描かれた有名なものでした。

境内は昭和初期の神社建築とその配置の有様をよく伝えており、また、富士塚も区内唯一の

富士信仰の名残りをとどめている点から、共に中央区民文化財に登録されています。

平成五年三月

中央区教育委員会」

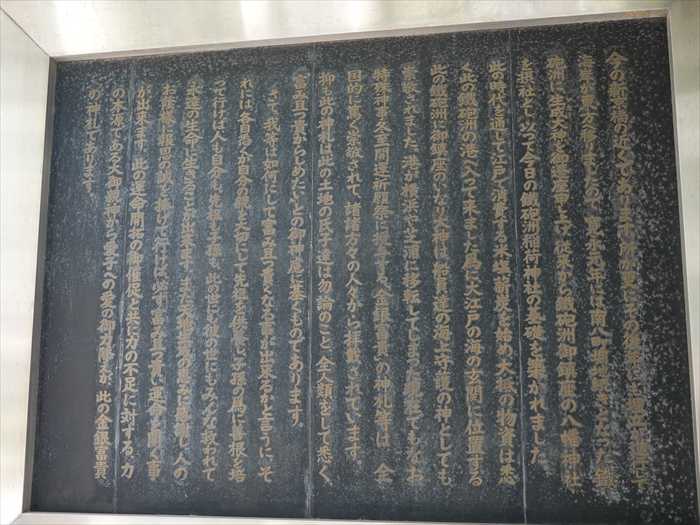

「京橋地区の生成並びに鐵砲洲稲荷神社御由緒

鐵砲洲の地は、徳川家康公入府の頃は、既に鐵砲の形をした南北およそ八丁の細長い川口の島で

ので、この名が生まれたとも伝えられています。

昔の海岸線は現在のものより遥かに奥まったものであり、八丁堀の掘られたのが慶長17年で、

京橋辺りの土地形成が天文の頃、足利義輝公の治世、京橋地区一帯の土地生成の産土の神こそ、

現在の「鐵砲洲稲荷神社」の「生成(いなり)大神」であります

平安時代初期、第54代仁明天皇の承和8年(皇紀1501年・西暦841年)打ち続く凶作に教え

大御親生成(いなり)の大神として、日常の御守護を祈願しました。

所が此のご鎮座の地が、当時の東京湾の最も奥に位置していた為に港として諸船舶の出入りが

繁く、霊験のあらたかなる神徳と相まって当然の結果として船乗人の崇敬が頗る篤くなりました。

その後、埋立が進行して現在の京橋のあたりへ遷座となり、更に室町末期の大永年中に氏子

崇敬者たちの願望によって、また新しい海岸へ遷座し奉って、八町堀稲荷神社と称しました。」

今の新京橋の近くであります所が更にその後年にも埋立が進行して海岸は東方へ移りました

ので、寛永元年には南八町堀地続きとなった鐵砲洲に生成大神を御遷座申し上げ、従来から

鐵砲洲御鎮座の八幡神社を摂社とし、以って今日の鐵砲洲稲荷神社の基礎を築かれました。

此の時代を通じて江戸で消費する米・塩・薪炭を始め、大抵の物資は悉く此の鐵砲洲の港へ

入ってきました爲に、大江戸の海の玄関に位置する此の鐵砲洲に御鎮座のいなり大神は、

船員達の海上守護の神としても崇敬されました。港が横浜や芝浦に移転してしまった現在でも

なお、特殊神事・冬至開運祈願祭に授与する「金銀富貴」の神札等は、全国的に篤く崇敬されて、

諸諸方々の人々から拝戴されています。

抑も此の神社は、此の土地の氏子達は勿論のこと、全人類をして悉く「富み且つ貴からしめたい」

との御神慮に基くものであります。

さて、我等は如何にして富み且つ貴くなる事が出来るかと言うに、それには各自悉くが自分の親を

大切にして先祖を供養し、子孫の為に善根を培って行けば、人も自分も、先祖も子孫も、此の世

にも彼の世にもみんな救われて永遠の生命に生きることが出来ます。また天地生成の恵みに感謝し、

人のお蔭様に報恩の誠を捧げて行けば、必ず富み且つ貴い運命を開く事が出来ます。此の

運命開拓の御催促と共に、力の不足に対する、力の本源である大御親神から愛子への愛の御力

添えが、此の金銀富貴の神礼であります。」

「百度石 大正十四年三月」と。

百度詣は百回踏とも言いますが、神様に願い事を聞いて頂く為の厳しい作法のお詣り。

夜中など、人目が少ない時に、白い着物を着て素足で、暴風雨でも大雪でも100日間続けて

お詣りをするのだ。

しかし、それを一日で完結させる方法として 百度石を使った方法 もあった。

神社の 百度石から参拝所までをグルグルと100回まわってお詣りする のであった。

「 手水舎 」

手水舎には気になる文面が。

「 反省

威張る時には神に捨てられ 欲張る時は金に背かれ 」

「 妬む(ねたむ)ときには友を持ち得ず 怒るときには己を失うのだ ---正光--- 」と。

・・・我が身にもなかなか深いお言葉なのであった。

鳥居をくぐって左手には、「 神楽殿 」。

1923(大正12)年の関東大震災で拝殿とともに大きな被害を蒙ったが1937(昭和12)年に

再建されたのだ と。

神楽殿は入母屋造りの木造建築で、屋根はすべて銅板葺になっていた。

右手には「 社務所 」。

社殿手前の 狛犬(阿形像) 。

社殿手前の 狛犬(吽形像) 。

そして正面に「 社殿 」。

「旧社殿」は関東大震災で焼失し「現社殿」は昭和十年(1932)に再建されたもの。

再建された社殿は戦時中の戦火から免れ現存。

起立の年月として口碑に伝えるところはきわめて古く承和年間というが、元祿十六年および

文政十二年の火災に社記を焼失して詳しいことはわからない。鎮座の地が東京湾の最も奥に

位置していたため、船人の崇敬が他にまして厚かったという。鉄砲洲稲荷が本湊町に移ったのは

慶応三年八月のことで、以来元八丁堀稲荷と称したが、明治五年十一月村社に列し、翌六年七月

郷社となった。現在の建造物は大正震災後のもので、本殿・拝殿・幣殿等檜流造五十坪は昭和十年

十月に、神楽殿・社務所など百六十坪は昭和十二年それぞれ竣工したものである。例祭を五月

二十日にいとなみ、月次祭は一日・十五日に執行する。摂社に鉄砲洲八幡神社、末社に

金刀比羅神社・恵比寿神社・鉄砲洲富士浅間神社がある。富士浅間神社は宝暦十一年五月五日

富士講の奉賽するところともいうが、山麓の石碑には、

当神社境内に在る婦富士山は始め寛政二年九月稲荷橋南詰の元社地内に築造されしものなり

江戸名所図絵巻之一湊稲荷神社の図のうちにあり 明治二年二月社地の移転ありて明治七年四月に

至り現在の大島居より東南十二三間の処に再築さる 明治十八年社殿御造営に際し現在の大島居の

西北約八間を距りたる処に移されしが、更に大正大震後の区画整理に因る社地移転に当りて

昭和三年十二月此処へ移す

昭和三年十二月

郷社鉄砲洲稲荷神社

御社殿御造営に因り昭和十一年秋右に記録せる位置より富士山を西へ二間大島居を南へ二間

夫々移動せり 社司青葉運太識とある。元旦の歳旦祭、節分祭、五月例大祭、十一月十五日

七五三祭、十二月冬至祭などの年中行事がある。また、二月十七日豊年祈願祭には田植舞、

十一月二十三日新穀感謝祭には稲穂舞などの神楽舞が奉納され、在京外国人の見学する姿を

よく見受ける。冬至祭には金銀富貴の札と、一粒万倍の金銀目芽え袋とを頒与する。

氏子は銀座東一丁目から八丁目まで、新富町一、二、三丁目、入舟町および湊町の全域、明石町、

越前堀一丁目など区内十九ヵ町にわたり、その数約五千戸に達する と。

内陣 。

さらにズームして。

仁明天皇の御代、承和八年四月十五日に創祀。年来打續く冷害凶作に教へられ、江戸湾海岸

櫻田村の住民が、宇迦之御魂の大神を祀って豊年を恵まれた。菜畠稲荷と称した。

次に今の新京橋の所に遷って八丁堀稲荷と称した。次に鐵砲洲に遷って今日に至った と。

拝殿に向かって左、神楽殿の並びにある社。

古くから鉄砲洲に祀られていた 「八幡神社」が「摂社」 として祀られている。

左右には「 随身 」のお姿が。

日本の神道において、神を守る者として安置される随身姿の像のことも「随身」といい、

この場合は随神とも書かれる。門守神(かどもりのかみ)、看督長(かどのおさ)、矢大神・

左大神とも言う。

神社の門のうち、門の左右に随身を安置した門のことを随身門・随神門(ずいしんもん)と

呼ぶこともある。

正面に向かって 右が左大臣(老人) 。

近づいて 。

正面に向かって 左が右大臣(若者) 。

実際は 八幡神社だけでなく、天満社・浅間社三輪社・琴平神社・住吉社 も合わせ祀った社殿で

あり、神座も5座あるのであった。

社殿手前の大きな 狛犬(阿形像) 。

社殿手前の大きな 狛犬(吽形像) 。

二宮金次郎尊徳像 」。

平成十四年(2002)の奉納 と。

近づいて。

撤去され失われていく二宮金次郎像が多い中、こうして比較的新しく奉納されたのは

珍しいと感じたのであった。

「二宮尊徳先生は本名金次郎 天明七年(一七八七年)相州二宮に生れ、早くして両親を亡くし、

水害で田畑を失ひ、伯父万兵衛に引き取られて農奴となる。夜間と雖も勉学を許されず、

荷を肩に運びながらも読書にいそしむ姿を、此の銅像に表はせり。

家老服部家の下郎となりて、若殿を學問所へ送る。教室の廊下に上がる事も許されず、床下に

潜りて、講義を漏れ聞いて、學業に勵めり。勤倹、貯蓄、推譲によって世を導き、多くの人を

助けて、一世の师表と仰がる。

「天下の貧者を見ては、普く之を救済して、富に至らしめん事を祈願するものなり」

「民を水火から救ふ能はずんば吾が身を猛火に投ぜん」と、神佛に祈った。

忍從と不退転との決意を實行して、萬人に拜まれ、世界から崇められて、報徳二宮神社に

神鎮まります。

山内高嘉」

「 和平神繆斌(みょうひん)顕彰碑

繆斌 号は丕成 光諸廿九年(一九〇三年)三月七日癸卯を享く 廿一歳上海南洋大學卒業

黄埔軍官學校となり、・・・・・」

対日協力政権である南京国民政府(汪兆銘政権)で立法院副院長の職にあった繆斌は、1943年

(昭和18年、民国32年)8月から、蔣介石の重慶国民政府の軍統(軍事委員会調査統計局)の

幹部や軍政部長の何応欽と連絡を取り合っている。彼は重慶政府の要人と連絡を取り合っていた

ことで南京政府より監禁されたことがあり、釈放後は逼塞していた。

1945年3月、繆は蔣介石政権の密命を受けたとして訪日し、南京国民政府の解消と交換に

日本軍の中国撤退や満州国の認知などを条件とする日中の単独和平交渉を日本の小磯内閣に

提案した。対米英戦争(太平洋戦争)において敗色濃厚となった日本では、連日の激しい

本土空襲に苦しんでおり、繆斌の示した和平条件はかなりの好条件であった。

また日本の対米英開戦のそもそもの原因が中国問題にあったことから、この工作は対米英戦の

和平につながりうるものとして期待された。

「 東久邇宮・蒋介石使者繆斌談笑画像碑 」

小さい方の石碑には終戦処理内閣の首相だった 東久邇宮稔彦王と繆斌とのツーショット が

彫りこまれていた。

今まで知らなかった歴史の1コマを今更ながら知ったのであった。

終戦処理内閣の首相だった 東久邇宮稔彦王と繆斌とのツーショット。

大きな穴の開いた石碑は「 針塚 」と。

裏側には「 昭和三十五年 」、「 松徳和洋裁専門学院 」の文字が。

「 神輿殿 」であっただろう。

本社神輿と鳳輦(ほうれん)は3年に一度、例大祭で渡御する。

鳳輦は、「屋根に"鳳凰"の飾りのある天子の車」を意味する言葉で、日本においては、古くから、

天皇の正式な乗り物を意味するほか、現代では神社の祭りなどに使われる、鳳凰の飾りがある

神輿を意味する。

本社神輿は大正5年製作で、台輪幅は4尺1寸5分 と。

「 本殿 」を横から。

本殿(と地下室)は昭和10年建造の鉄筋コンクリート建築。

戦前の鉄筋コンクリート製の神社本殿は割りと珍しいのであった。

火消し番号で 六番組(す組)は京橋地区や築地などを担当 したのだ と。

「 力石 」は江戸時代に力比べに使用されたもの。

「力 石 」「 三十貫 」「 享保十九年正月 」などの刻銘が。

そして社殿の右手には「 富士塚 」が。

中央区唯一の「富士塚」 と。

「富士塚」とは富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、

江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となったのだ。

ここの「富士塚」は明治三年(1870)の移築で縮小、その後も明治十八年(1885)、昭和三年(1928)、昭和十一年(1936)と境内の中で移築されて少しずつ規模が縮小。

現在の富士塚は平成二十八年(2016)に改修して築造されたものである と。

富士塚の周囲をぐるりと回れるように舗装されていた。

登山道の入口には石鳥居が。

「 ご注意 危険ですから富士山に登らないでください 鉄砲洲稲荷神社」。

普段の登拝はできないが、富士山の山開きに合わせて7月1日のみ登拝が可能となるとネットには。

実物の富士山の溶岩を用いて 寛政二年(1790)に築造 された と。

この穴の中を覗きたかったが、上の注意書きが!!。

登山道の途中、頂上には石祠が祀られていた。

富士塚の山頂にあるのが末社「 鉄砲洲富士浅間神社 」。

平成二十九年(2017)3月に、「平成の大改造」の第一期工事として解体されていた富士塚が

再築されたのだ と。

「 鐵砲洲稲荷神社 御鎮座一千百八十年奉祝

平成の大改修事業のご案内 」。

「 富士塚修復 完成予想図 」と。

そして「鐵砲洲稲荷神社」を後にして、「鐵砲洲通り」を北に進むと交差点の角にあったのが

「 築地警察署 湊交番 」。

中央区湊1丁目6−5。

「湊1丁目」交差点 を右折して 「隅田川」に合流する「亀島川」 に向かって進む。

前方に見えて来たのが「亀島川」に架かる「 南高橋 」。

「南高橋」碑 。

「 南高橋

この橋は、亀島川の河口に位置し、関東大震災の復興事業の一つとして、昭和7年(1932)に

架けられました。橋の主要部は、明治37年(1904)に架けられた旧両国橋の材料を利用して

作られたもので、都内に現存する鉄橋のうち道路橋としては、最も古い橋です。

また構造上の特徴は、トラスの1部材の端に丸い環のついた”アイバー”が用いられており、

全体はピントラス橋とも呼ばれています。このため明治期の技術を今に伝える貴重なものとして、

中央区民文化財に登録されています。

平成28年(2016年)に、土木学会選奨土木遺産として認定されました。」

「歌舞伎座前より乗合自動車に乗り鉄砲洲稲荷の前にて車より降り、南高橋をわたり越前堀なる

物揚波止場に至り石に腰かけてて名月を観る。石川島の工場には燈火煌々と輝き業務繁栄の

様子なり。水上には逗州大島行の汽船二三艘泛びたり。波止場の上には月を見て打語らう

男女二三人あり。岸につなぎたる荷船には頻に浪花節をかたる船頭の声す。」

((昭和9年7月・永井荷風「断腸亭日乗」より))

橋梁の諸元

型 式 : 下路式単純プラットトラス橋

橋 長 : 63.1m

有効幅員:11.0m(車道6.0m 歩道2.5m×2)

着 工 : 昭和6年1月

竣 工 : 昭和7年3月

総 工 費 : 76,600円

施 工 者 : 東京市

平成28年11月 中央区

「 中央区文化財 南高橋

所在地 東京都中央区新川2丁目湊~1丁目 (亀島川)

橋名板「南高橋」 。

関東大震災で損害を受けた 隅田川の両国橋の三連トラスの中央部分を補強し、橋幅を狭めて

南高橋として架設 したのだ と。

その下流側にあったのが「 亀島川水門 」。

亀島川は、 日本橋川から分かれ、隅田川へ合流する全長1kmほどの川 。

この川の上流端には「日本橋水門(1971年完成)」が、下流端にはこの

「亀島川水門(1968年完成)」がある。

高潮あるいは津波時には、両水門を閉鎖して亀島川流域住民の生命・財産を守る と。

水門の大きさは、1門が幅15メートル、高さ8メートル、重さ60トンと都内では大型の水門

である と。

そして「 湊ニ丁目(第5次)遺跡出土の土管

3つの土管は、まるで鉢植えのように、中に草花そしてざを茂らせていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

中央区湊1丁目6−2。

提灯と社号標石には「 鐵砲洲稲荷神社 」と。

そして鳥居の両脇には一対の「 狛犬 」。

普通の狛犬より2回りほど小さなサイズの狛犬は昭和十五年(1940)奉納 と。

「 鐵砲洲稲荷神社

所在地 中央区湊1−6−7

神社は寛永元年(1624)頃、稲荷橋南東詰に遷りましたが、明治元年(1868)現在地に移転し、

今日に至っています。

関東大震災により被害をうけた境内は昭和10年(1935)より復興、整備され、正面中央奥に社殿、

左手に神楽殿と摂社八幡宮、右手に社務所と手水舎が向かい合うように配置され、境内西南隅に

神楽庫が設けられています。また、西北隅には富士山の溶岩で築いた富士塚があり、そこを

富士信仰の場としていました。むかしの富士塚は「江戸名所図会」にも描かれた有名なものでした。

境内は昭和初期の神社建築とその配置の有様をよく伝えており、また、富士塚も区内唯一の

富士信仰の名残りをとどめている点から、共に中央区民文化財に登録されています。

平成五年三月

中央区教育委員会」

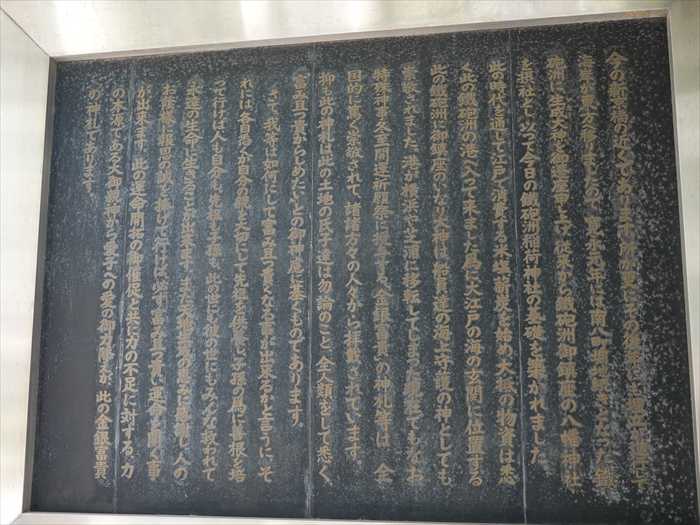

「京橋地区の生成並びに鐵砲洲稲荷神社御由緒

鐵砲洲の地は、徳川家康公入府の頃は、既に鐵砲の形をした南北およそ八丁の細長い川口の島で

ので、この名が生まれたとも伝えられています。

昔の海岸線は現在のものより遥かに奥まったものであり、八丁堀の掘られたのが慶長17年で、

京橋辺りの土地形成が天文の頃、足利義輝公の治世、京橋地区一帯の土地生成の産土の神こそ、

現在の「鐵砲洲稲荷神社」の「生成(いなり)大神」であります

平安時代初期、第54代仁明天皇の承和8年(皇紀1501年・西暦841年)打ち続く凶作に教え

大御親生成(いなり)の大神として、日常の御守護を祈願しました。

所が此のご鎮座の地が、当時の東京湾の最も奥に位置していた為に港として諸船舶の出入りが

繁く、霊験のあらたかなる神徳と相まって当然の結果として船乗人の崇敬が頗る篤くなりました。

その後、埋立が進行して現在の京橋のあたりへ遷座となり、更に室町末期の大永年中に氏子

崇敬者たちの願望によって、また新しい海岸へ遷座し奉って、八町堀稲荷神社と称しました。」

今の新京橋の近くであります所が更にその後年にも埋立が進行して海岸は東方へ移りました

ので、寛永元年には南八町堀地続きとなった鐵砲洲に生成大神を御遷座申し上げ、従来から

鐵砲洲御鎮座の八幡神社を摂社とし、以って今日の鐵砲洲稲荷神社の基礎を築かれました。

此の時代を通じて江戸で消費する米・塩・薪炭を始め、大抵の物資は悉く此の鐵砲洲の港へ

入ってきました爲に、大江戸の海の玄関に位置する此の鐵砲洲に御鎮座のいなり大神は、

船員達の海上守護の神としても崇敬されました。港が横浜や芝浦に移転してしまった現在でも

なお、特殊神事・冬至開運祈願祭に授与する「金銀富貴」の神札等は、全国的に篤く崇敬されて、

諸諸方々の人々から拝戴されています。

抑も此の神社は、此の土地の氏子達は勿論のこと、全人類をして悉く「富み且つ貴からしめたい」

との御神慮に基くものであります。

さて、我等は如何にして富み且つ貴くなる事が出来るかと言うに、それには各自悉くが自分の親を

大切にして先祖を供養し、子孫の為に善根を培って行けば、人も自分も、先祖も子孫も、此の世

にも彼の世にもみんな救われて永遠の生命に生きることが出来ます。また天地生成の恵みに感謝し、

人のお蔭様に報恩の誠を捧げて行けば、必ず富み且つ貴い運命を開く事が出来ます。此の

運命開拓の御催促と共に、力の不足に対する、力の本源である大御親神から愛子への愛の御力

添えが、此の金銀富貴の神礼であります。」

「百度石 大正十四年三月」と。

百度詣は百回踏とも言いますが、神様に願い事を聞いて頂く為の厳しい作法のお詣り。

夜中など、人目が少ない時に、白い着物を着て素足で、暴風雨でも大雪でも100日間続けて

お詣りをするのだ。

しかし、それを一日で完結させる方法として 百度石を使った方法 もあった。

神社の 百度石から参拝所までをグルグルと100回まわってお詣りする のであった。

「 手水舎 」

手水舎には気になる文面が。

「 反省

威張る時には神に捨てられ 欲張る時は金に背かれ 」

「 妬む(ねたむ)ときには友を持ち得ず 怒るときには己を失うのだ ---正光--- 」と。

・・・我が身にもなかなか深いお言葉なのであった。

鳥居をくぐって左手には、「 神楽殿 」。

1923(大正12)年の関東大震災で拝殿とともに大きな被害を蒙ったが1937(昭和12)年に

再建されたのだ と。

神楽殿は入母屋造りの木造建築で、屋根はすべて銅板葺になっていた。

右手には「 社務所 」。

社殿手前の 狛犬(阿形像) 。

社殿手前の 狛犬(吽形像) 。

そして正面に「 社殿 」。

「旧社殿」は関東大震災で焼失し「現社殿」は昭和十年(1932)に再建されたもの。

再建された社殿は戦時中の戦火から免れ現存。

起立の年月として口碑に伝えるところはきわめて古く承和年間というが、元祿十六年および

文政十二年の火災に社記を焼失して詳しいことはわからない。鎮座の地が東京湾の最も奥に

位置していたため、船人の崇敬が他にまして厚かったという。鉄砲洲稲荷が本湊町に移ったのは

慶応三年八月のことで、以来元八丁堀稲荷と称したが、明治五年十一月村社に列し、翌六年七月

郷社となった。現在の建造物は大正震災後のもので、本殿・拝殿・幣殿等檜流造五十坪は昭和十年

十月に、神楽殿・社務所など百六十坪は昭和十二年それぞれ竣工したものである。例祭を五月

二十日にいとなみ、月次祭は一日・十五日に執行する。摂社に鉄砲洲八幡神社、末社に

金刀比羅神社・恵比寿神社・鉄砲洲富士浅間神社がある。富士浅間神社は宝暦十一年五月五日

富士講の奉賽するところともいうが、山麓の石碑には、

当神社境内に在る婦富士山は始め寛政二年九月稲荷橋南詰の元社地内に築造されしものなり

江戸名所図絵巻之一湊稲荷神社の図のうちにあり 明治二年二月社地の移転ありて明治七年四月に

至り現在の大島居より東南十二三間の処に再築さる 明治十八年社殿御造営に際し現在の大島居の

西北約八間を距りたる処に移されしが、更に大正大震後の区画整理に因る社地移転に当りて

昭和三年十二月此処へ移す

昭和三年十二月

郷社鉄砲洲稲荷神社

御社殿御造営に因り昭和十一年秋右に記録せる位置より富士山を西へ二間大島居を南へ二間

夫々移動せり 社司青葉運太識とある。元旦の歳旦祭、節分祭、五月例大祭、十一月十五日

七五三祭、十二月冬至祭などの年中行事がある。また、二月十七日豊年祈願祭には田植舞、

十一月二十三日新穀感謝祭には稲穂舞などの神楽舞が奉納され、在京外国人の見学する姿を

よく見受ける。冬至祭には金銀富貴の札と、一粒万倍の金銀目芽え袋とを頒与する。

氏子は銀座東一丁目から八丁目まで、新富町一、二、三丁目、入舟町および湊町の全域、明石町、

越前堀一丁目など区内十九ヵ町にわたり、その数約五千戸に達する と。

内陣 。

御祭神は 宇迦之御魂大神、豊受姫大神

。

さらにズームして。

仁明天皇の御代、承和八年四月十五日に創祀。年来打續く冷害凶作に教へられ、江戸湾海岸

櫻田村の住民が、宇迦之御魂の大神を祀って豊年を恵まれた。菜畠稲荷と称した。

次に今の新京橋の所に遷って八丁堀稲荷と称した。次に鐵砲洲に遷って今日に至った と。

拝殿に向かって左、神楽殿の並びにある社。

古くから鉄砲洲に祀られていた 「八幡神社」が「摂社」 として祀られている。

左右には「 随身 」のお姿が。

日本の神道において、神を守る者として安置される随身姿の像のことも「随身」といい、

この場合は随神とも書かれる。門守神(かどもりのかみ)、看督長(かどのおさ)、矢大神・

左大神とも言う。

神社の門のうち、門の左右に随身を安置した門のことを随身門・随神門(ずいしんもん)と

呼ぶこともある。

正面に向かって 右が左大臣(老人) 。

近づいて 。

正面に向かって 左が右大臣(若者) 。

松本昇作

木挽町七丁目の 中村語郎奉献

と。

木挽町は現在の銀座の東側の旧町名で1951(昭和26)年に町名廃止になっているので

奉納から少なくとも72年近くは経過していることになる。

実際は 八幡神社だけでなく、天満社・浅間社三輪社・琴平神社・住吉社 も合わせ祀った社殿で

あり、神座も5座あるのであった。

社殿手前の大きな 狛犬(阿形像) 。

社殿手前の大きな 狛犬(吽形像) 。

二宮金次郎尊徳像 」。

平成十四年(2002)の奉納 と。

近づいて。

撤去され失われていく二宮金次郎像が多い中、こうして比較的新しく奉納されたのは

珍しいと感じたのであった。

「二宮尊徳先生は本名金次郎 天明七年(一七八七年)相州二宮に生れ、早くして両親を亡くし、

水害で田畑を失ひ、伯父万兵衛に引き取られて農奴となる。夜間と雖も勉学を許されず、

荷を肩に運びながらも読書にいそしむ姿を、此の銅像に表はせり。

家老服部家の下郎となりて、若殿を學問所へ送る。教室の廊下に上がる事も許されず、床下に

潜りて、講義を漏れ聞いて、學業に勵めり。勤倹、貯蓄、推譲によって世を導き、多くの人を

助けて、一世の师表と仰がる。

「天下の貧者を見ては、普く之を救済して、富に至らしめん事を祈願するものなり」

「民を水火から救ふ能はずんば吾が身を猛火に投ぜん」と、神佛に祈った。

忍從と不退転との決意を實行して、萬人に拜まれ、世界から崇められて、報徳二宮神社に

神鎮まります。

山内高嘉」

「 和平神繆斌(みょうひん)顕彰碑

繆斌 号は丕成 光諸廿九年(一九〇三年)三月七日癸卯を享く 廿一歳上海南洋大學卒業

黄埔軍官學校となり、・・・・・」

対日協力政権である南京国民政府(汪兆銘政権)で立法院副院長の職にあった繆斌は、1943年

(昭和18年、民国32年)8月から、蔣介石の重慶国民政府の軍統(軍事委員会調査統計局)の

幹部や軍政部長の何応欽と連絡を取り合っている。彼は重慶政府の要人と連絡を取り合っていた

ことで南京政府より監禁されたことがあり、釈放後は逼塞していた。

1945年3月、繆は蔣介石政権の密命を受けたとして訪日し、南京国民政府の解消と交換に

日本軍の中国撤退や満州国の認知などを条件とする日中の単独和平交渉を日本の小磯内閣に

提案した。対米英戦争(太平洋戦争)において敗色濃厚となった日本では、連日の激しい

本土空襲に苦しんでおり、繆斌の示した和平条件はかなりの好条件であった。

また日本の対米英開戦のそもそもの原因が中国問題にあったことから、この工作は対米英戦の

和平につながりうるものとして期待された。

この交渉を主導したのは小磯國昭内閣総理大臣や情報局総裁の緒方竹虎国務大臣らであり、

天皇に近い東久邇宮稔彦王もこの和平工作に賛成 していた。3月21日、小磯は繆斌を最高戦争

指導会議に招致することを閣僚に提案し、当初はこの和平工作に陸海軍首脳も賛成の意向で

あった。ところが、重光葵外務大臣はこの工作に猛反対であり、内大臣の木戸幸一も重光を

支持した。重光外相は、非正規の外交ルートによる外交交渉に反対という原則論に加え、

和平工作そのものにも激しい批判を加えた。重光によれば、繆は「繆斌に蔣介石との繋がりは

なく、日本の機密情報を持ち帰ってそれを手土産に蔣介石に寝返ろうとしているだけの

和平ブローカー」として、それを示す情報を陸海軍首脳に提示した。重光の反対を受けて、

杉山元陸相と米内光政海相も見解を変更し、繆を通じての和平工作に反対した。

参謀総長の梅津美治郎も反対の意向を示した。

天皇に近い東久邇宮稔彦王もこの和平工作に賛成 していた。3月21日、小磯は繆斌を最高戦争

指導会議に招致することを閣僚に提案し、当初はこの和平工作に陸海軍首脳も賛成の意向で

あった。ところが、重光葵外務大臣はこの工作に猛反対であり、内大臣の木戸幸一も重光を

支持した。重光外相は、非正規の外交ルートによる外交交渉に反対という原則論に加え、

和平工作そのものにも激しい批判を加えた。重光によれば、繆は「繆斌に蔣介石との繋がりは

なく、日本の機密情報を持ち帰ってそれを手土産に蔣介石に寝返ろうとしているだけの

和平ブローカー」として、それを示す情報を陸海軍首脳に提示した。重光の反対を受けて、

杉山元陸相と米内光政海相も見解を変更し、繆を通じての和平工作に反対した。

参謀総長の梅津美治郎も反対の意向を示した。

小磯首相はあくまで交渉の続行にこだわり、陸海外の3大臣が反対するなか、4月2日に昭和天皇に

繆を引き留めることを上奏した。しかしこれがかえって天皇の不興と不信を買った。

昭和天皇の見解は「繆斌は汪精衛(汪兆銘)を見捨てた男である。元来重慶工作は南京政府に

一任しているのだから日本が直接乗り出すのは不信な行為であるし、いやしくも一国の首相とも

ある者が蔣介石の親書も持って居ない一介の男である繆斌如き者の力によって日支全面和平を

図ろうと考えるのは、頗る見識の無い事である。たとえ成功しても国際信義を失うし、失敗すれば

物笑いとなる」というものであった。4月3日、天皇は繆斌の帰国を小磯に指示、この

「繆斌工作」の失敗 を受けて、小磯内閣の不統一が露呈し、 小磯首相は退陣 するにいたった

とネットから。

繆を引き留めることを上奏した。しかしこれがかえって天皇の不興と不信を買った。

昭和天皇の見解は「繆斌は汪精衛(汪兆銘)を見捨てた男である。元来重慶工作は南京政府に

一任しているのだから日本が直接乗り出すのは不信な行為であるし、いやしくも一国の首相とも

ある者が蔣介石の親書も持って居ない一介の男である繆斌如き者の力によって日支全面和平を

図ろうと考えるのは、頗る見識の無い事である。たとえ成功しても国際信義を失うし、失敗すれば

物笑いとなる」というものであった。4月3日、天皇は繆斌の帰国を小磯に指示、この

「繆斌工作」の失敗 を受けて、小磯内閣の不統一が露呈し、 小磯首相は退陣 するにいたった

とネットから。

「 東久邇宮・蒋介石使者繆斌談笑画像碑 」

小さい方の石碑には終戦処理内閣の首相だった 東久邇宮稔彦王と繆斌とのツーショット が

彫りこまれていた。

今まで知らなかった歴史の1コマを今更ながら知ったのであった。

終戦処理内閣の首相だった 東久邇宮稔彦王と繆斌とのツーショット。

大きな穴の開いた石碑は「 針塚 」と。

裏側には「 昭和三十五年 」、「 松徳和洋裁専門学院 」の文字が。

「 神輿殿 」であっただろう。

本社神輿と鳳輦(ほうれん)は3年に一度、例大祭で渡御する。

鳳輦は、「屋根に"鳳凰"の飾りのある天子の車」を意味する言葉で、日本においては、古くから、

天皇の正式な乗り物を意味するほか、現代では神社の祭りなどに使われる、鳳凰の飾りがある

神輿を意味する。

本社神輿は大正5年製作で、台輪幅は4尺1寸5分 と。

「 本殿 」を横から。

本殿(と地下室)は昭和10年建造の鉄筋コンクリート建築。

戦前の鉄筋コンクリート製の神社本殿は割りと珍しいのであった。

火消し番号で 六番組(す組)は京橋地区や築地などを担当 したのだ と。

「 力石 」は江戸時代に力比べに使用されたもの。

「力 石 」「 三十貫 」「 享保十九年正月 」などの刻銘が。

そして社殿の右手には「 富士塚 」が。

中央区唯一の「富士塚」 と。

「富士塚」とは富士信仰(浅間信仰)に基づき、富士山に模して造営された人工の山や塚。

本物の富士山に登拝するのは困難でも富士塚に登って富士を拝めば霊験あらたかとされ、

江戸を中心に関東圏には数多くの富士塚が築山される事となったのだ。

ここの「富士塚」は明治三年(1870)の移築で縮小、その後も明治十八年(1885)、昭和三年(1928)、昭和十一年(1936)と境内の中で移築されて少しずつ規模が縮小。

現在の富士塚は平成二十八年(2016)に改修して築造されたものである と。

富士塚の周囲をぐるりと回れるように舗装されていた。

登山道の入口には石鳥居が。

「 ご注意 危険ですから富士山に登らないでください 鉄砲洲稲荷神社」。

普段の登拝はできないが、富士山の山開きに合わせて7月1日のみ登拝が可能となるとネットには。

実物の富士山の溶岩を用いて 寛政二年(1790)に築造 された と。

この穴の中を覗きたかったが、上の注意書きが!!。

登山道の途中、頂上には石祠が祀られていた。

富士塚の山頂にあるのが末社「 鉄砲洲富士浅間神社 」。

平成二十九年(2017)3月に、「平成の大改造」の第一期工事として解体されていた富士塚が

再築されたのだ と。

「 鐵砲洲稲荷神社 御鎮座一千百八十年奉祝

平成の大改修事業のご案内 」。

「 富士塚修復 完成予想図 」と。

そして「鐵砲洲稲荷神社」を後にして、「鐵砲洲通り」を北に進むと交差点の角にあったのが

「 築地警察署 湊交番 」。

中央区湊1丁目6−5。

「湊1丁目」交差点 を右折して 「隅田川」に合流する「亀島川」 に向かって進む。

前方に見えて来たのが「亀島川」に架かる「 南高橋 」。

「南高橋」碑 。

「 南高橋

この橋は、亀島川の河口に位置し、関東大震災の復興事業の一つとして、昭和7年(1932)に

架けられました。橋の主要部は、明治37年(1904)に架けられた旧両国橋の材料を利用して

作られたもので、都内に現存する鉄橋のうち道路橋としては、最も古い橋です。

また構造上の特徴は、トラスの1部材の端に丸い環のついた”アイバー”が用いられており、

全体はピントラス橋とも呼ばれています。このため明治期の技術を今に伝える貴重なものとして、

中央区民文化財に登録されています。

平成28年(2016年)に、土木学会選奨土木遺産として認定されました。」

「歌舞伎座前より乗合自動車に乗り鉄砲洲稲荷の前にて車より降り、南高橋をわたり越前堀なる

物揚波止場に至り石に腰かけてて名月を観る。石川島の工場には燈火煌々と輝き業務繁栄の

様子なり。水上には逗州大島行の汽船二三艘泛びたり。波止場の上には月を見て打語らう

男女二三人あり。岸につなぎたる荷船には頻に浪花節をかたる船頭の声す。」

((昭和9年7月・永井荷風「断腸亭日乗」より))

橋梁の諸元

型 式 : 下路式単純プラットトラス橋

橋 長 : 63.1m

有効幅員:11.0m(車道6.0m 歩道2.5m×2)

着 工 : 昭和6年1月

竣 工 : 昭和7年3月

総 工 費 : 76,600円

施 工 者 : 東京市

平成28年11月 中央区

「 中央区文化財 南高橋

所在地 東京都中央区新川2丁目湊~1丁目 (亀島川)

創架年代は、昭和6年(1932)に起工、同7年3月に竣工。

現在の 南高橋 の地には江戸時代には木橋は架橋されておらず、 亀島川 上流に 高橋 があった

のみでした。大正12年(1923)の 関東大震災 ののち、街路の大規模な 区画整備 が行われた時に

当時の本湊町と対岸の越前堀一丁目との間の亀島川に新しく橋を架けることになりました。

のみでした。大正12年(1923)の 関東大震災 ののち、街路の大規模な 区画整備 が行われた時に

当時の本湊町と対岸の越前堀一丁目との間の亀島川に新しく橋を架けることになりました。

東京市 は、多くの橋を改架したため、予算も乏しくなりました。そのため明治37年(1904)に

改架され、大震災で損害を受けた隅田川の 両国橋 の三連トラスの中央部分を補強し、橋幅を

狭めて南高橋として架設したのです。

改架され、大震災で損害を受けた隅田川の 両国橋 の三連トラスの中央部分を補強し、橋幅を

狭めて南高橋として架設したのです。

都内において、珍しくも明治37年の トラス橋 の一部が現在に残ることとなり、その意味でも

近代の 土木遺産 として貴重です。都内に残る鋼鉄トラス橋としては江東区に移転した八幡橋

(旧弾正橋)についで二番目に古く、車両通行可能な鋼鉄トラス橋としては全国で六番目に古い

橋梁になります。区民有形文化財に登録されています。

近代の 土木遺産 として貴重です。都内に残る鋼鉄トラス橋としては江東区に移転した八幡橋

(旧弾正橋)についで二番目に古く、車両通行可能な鋼鉄トラス橋としては全国で六番目に古い

橋梁になります。区民有形文化財に登録されています。

平成14年3月

中央区教育委員会」

橋名板「南高橋」 。

関東大震災で損害を受けた 隅田川の両国橋の三連トラスの中央部分を補強し、橋幅を狭めて

南高橋として架設 したのだ と。

その下流側にあったのが「 亀島川水門 」。

亀島川は、 日本橋川から分かれ、隅田川へ合流する全長1kmほどの川 。

この川の上流端には「日本橋水門(1971年完成)」が、下流端にはこの

「亀島川水門(1968年完成)」がある。

高潮あるいは津波時には、両水門を閉鎖して亀島川流域住民の生命・財産を守る と。

水門の大きさは、1門が幅15メートル、高さ8メートル、重さ60トンと都内では大型の水門

である と。

そして「 湊ニ丁目(第5次)遺跡出土の土管

花壇に使用されているのは、明治時代に製作された常滑焼の土管です。平成28年に行われた

発掘調査で、井戸のくみ取り口用に3段重ねられた状態で発見されました。

発掘調査で、井戸のくみ取り口用に3段重ねられた状態で発見されました。

常滑焼は現在の愛知県常滑市の焼物で、江戸時代は大型の壺や甕の生産が主流でしたが、

明治時代に入ると、都市の近代化にともない土管が量産されるようになります。

明治時代に入ると、都市の近代化にともない土管が量産されるようになります。

このような大型の土管が割れることなく発見されることは稀であり、当時の生活の一端を

伝える遺物です。

中央区」伝える遺物です。

3つの土管は、まるで鉢植えのように、中に草花そしてざを茂らせていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.