PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

出番の時間まで待機している9台にの山車を見た後は、再び皇大神宮の一の鳥居まで戻る。

一の鳥居から続く狭い参道には多くの幟が風に棚引いていた。

山車の高さから山車は鳥居を潜れないため、参道横にある道が山車の境内入口となる。

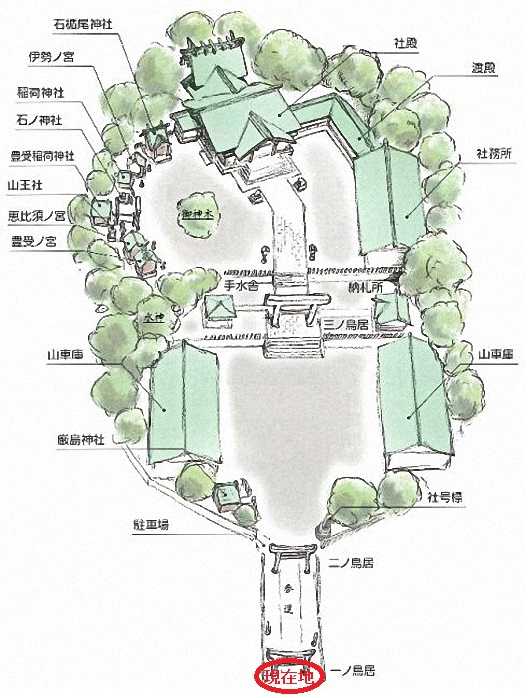

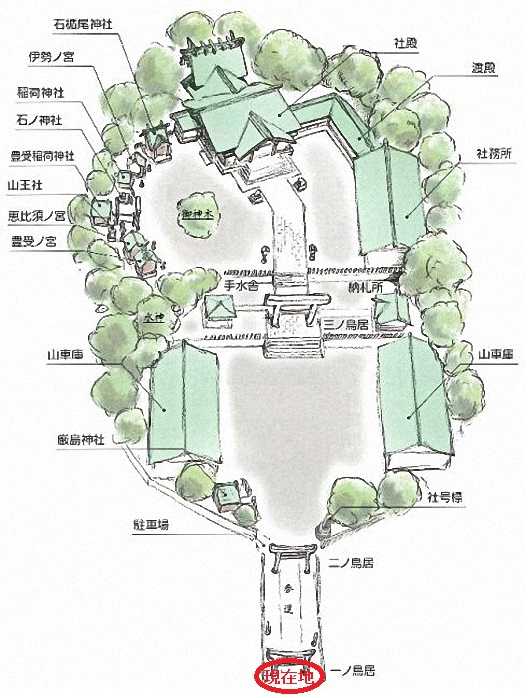

「皇大神宮」配置案内図 。

創立は天長9年(832)の由緒あるお社で主祭神は天照皇大神。

明治23年(1890)に藤沢町(当時)と鵠沼村は合併しましたが、鵠沼の中心は「皇大神宮」。

境内は3300坪あり、樹齢700年のタブの木や樫・ケヤキ・椎などの樹木がうっそうと茂り、

その昔、カラスが群棲していたことから、この鎮守の森は「烏森」といい、「烏森神社」または

「鵠沼神明宮」とも呼ばれています。

この地域はかつて「大庭御厨(おおばみくりや)」といって、後三年合戦で源義家に従い手柄を

たてた鎌倉権五郎景政が、この地を開発して伊勢神宮に寄進しているのだ。

そして我が住む町も「大庭御厨」の一部であったのだ。

「奉納 大神宮」と書かれた幟が並ぶ。

ニの鳥居に向かって進む。

「とり皮焼き」、美味そう!!

そして三の鳥居前の広場に。

人形山車はこの広場に集合するのだ。

三の鳥居越しに皇大神宮・拝殿を見る。

「 相模國土甘(とかみ)郷総社 皇大神宮 」 と刻まれた石碑。

奈良時代の天平7年(735年)、相模国司が「相模国封戸租交易帳」を作成し、

中央政府に報告した中に、ここ鵠沼付近を表す「土甘郷」が見られるとのこと。

この「土甘」は「とかみ」あるいは「つちあま」とも「となみ」とも読む説があるのだと。

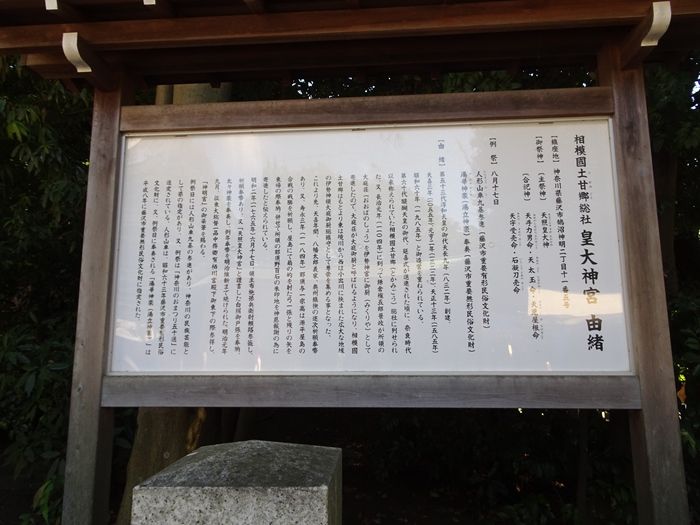

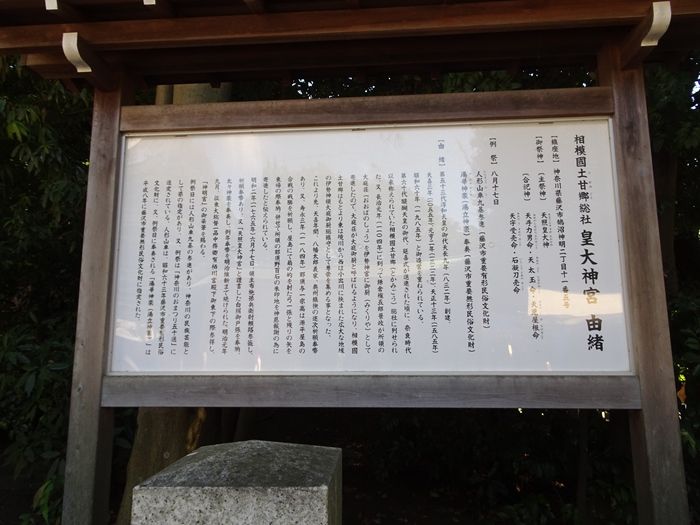

「相模國土甘(とかみ)郷総社 皇大神宮 由緒

天喜3年(1055年)、元亨2年(1322年)、天正13年(1585年)、昭和60年

(1985年)と造営を重ねられている。

第60代醍醐天皇の御代、延喜式が選進された頃に、奈良時代以来称えられていた相模国土甘郷

(とかみごう)総社に列せられた。また、長治元年(1104年)に到って鎌倉権五郎景政が

所領の大庭荘(おおばのしょう)を伊勢神宮に御厨(みくりや)として寄進したので、大庭荘が

広大な地域の区域の伊勢神領大庭御厨総鎮守として尊崇を集める事となった。

これより先、天喜年間、八幡太郎義家、奥州鎮撫の途次祈願奉幣あり。また、寿永3年

(1184年)、那須与一宗高は源平屋島に合戦の戦勝を祈願し、屋島にて的を射た弓一張と

残りの矢を東帰の際奉納、併せて所領の那須野百石の朱印地を神恩報謝の為に寄進したと伝え

られている。

明和2年(1765年)6月17日、領主布施孫兵衛尉頼路、参篭し祈願奉幣あり、

又「天照皇大神宮」と謹書した白絹御戸張を奉納、太々神楽を奉奏し、例年奉幣を明治維新まで

続けられた。明治元年9月、征東大総督一品中務卿有栖川宮殿下御東下の際参拝し、「神明宮」の

御染筆を賜る。

「 昭和六十三年十二月十六日指定

市指定重要文化財(有形民族文化財)

皇大神宮人形山車9基

この人形山車は、明治中頃に皇大神宮の九氏子町内会がそれぞれ製作したもので、三層式・総高

約8メートル。人形が飾られ、屋台には精巧な彫刻が施され、県下で盛観を誇っている。

かつては各町内に保管され、八月十七日の例祭に境内に参集したが、現在は、交通事情などのため

境内の山車庫に納められている、例祭には、いったん参道脇に整列してから、あらためて境内に

入る、その参進行列の順番は宮之前の那須与一、上村の源頼朝、清水の神武天皇、宿庭の源義経、

苅田の徳川家康、大東の楠木正成、中東の浦島太郎、原の日本武尊、堀川の仁徳天皇という順で

決まっている。山車が境内に集まる頃、拝殿では湯華神楽(湯立神楽。市指定文化財)が行なわれる。

この皇大神宮の例祭は、昭和五十ニ年選定「かながわの民俗芸能五十選」に挙げられている。

平成三十年(ニ〇一八)八月

藤沢市教育委員会」

三の鳥居に向かって進む。

三の鳥居を潜って拝殿へ。

拝殿は参道が、何故か斜め左方向に曲がっていてその先に拝殿正面が。。

藤沢市の無形民俗文化財に指定されている「湯立神楽」の神事奉納が行われる場所が右手に。

湯立神楽は、日本の伝統的な神楽の形式のひとつ。

釜で湯を煮えたぎらせ、その湯を用いて神事を執り行い、無病息災や五穀豊穣などを願ったり、

その年の吉兆を占う神事の総称。別名を「湯神楽(ゆかぐら)」とも言う。

拝殿を正面から。

内陣には巫女さんの姿が。

巫女が持っている鈴の名前は「 神楽鈴(かぐらすず) 」といいます。

巫女が神楽舞(巫女舞)を舞う時等に持つ鈴。

シャンシャンときれいな音色が特徴的。

背中に「皇大神宮」と書かれたユニホーム姿を。

そして拝殿の左側には多くの境内社があった。

石楯尾神社石楯尾神) 。

石楯尾神社は皇大神宮よりも約20年以上前に建立された記録が残っている。後から祀られた

皇大神宮の境内に鎮座するかたちとなったのは、「天照皇大神」を祀る本殿が「大庭御厨」の

鎮守になったことが考えらるとのこと。

伊勢ノ宮(伊弉諾尊・伊弉冉尊)

さらに左手にも。

右に 稲荷神社(宇迦之御魂神) 。

豊受稲荷神社(宇迦之御魂神)。

社は全国でも珍しい神仏習合(神道と仏教の融合)の神社。

山王社(大山祇神)。

恵比須の宮(八重事代主神・大國主神) と 豊受ノ宮(豐宇氣毘賣神) 。

境内には「末社」と呼ばれる本宮に属する社殿が多く並んでいる。

もそのひとつで、毎年正月には藤沢市観光協会主催の「藤沢七福神めぐり

スタンプラリー」のポイントになっている。

「恵比須の宮」には、えびす様である「八重事代主神」の他、「出雲大社」の祭神である

「大国主神」が祀られている。世間では「大黒様」として親しまれており、五穀豊穣の神様。

境内に並ぶ末社のなかで本殿から一番離れた場所に社を構えるのが「豊受ノ宮」。

祭神の「豊宇気毘売神」は稲作をはじめ、衣食住の恵みを授ける「産業」の神様。

そして石楯尾神社 の屋根の先に見えた 「 本殿 」を振り返って。

拝殿、境内社を巡った後は、三の鳥居下に陣取り、人形山車の到着を待つ。

人形山車の到着時間が近づくと、参道の人の姿も急に増えて。

人形山車は前方のニの石鳥居の左側の路から境内に入ってくるのであった。

前方に先頭の人形山車 『 1番山車 宮之前町 那須与一 』の姿が現れた。

その後には 『2 番山車 上村町 源頼朝 』の姿が。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

ゲオモバイル

一の鳥居から続く狭い参道には多くの幟が風に棚引いていた。

山車の高さから山車は鳥居を潜れないため、参道横にある道が山車の境内入口となる。

「皇大神宮」配置案内図 。

創立は天長9年(832)の由緒あるお社で主祭神は天照皇大神。

明治23年(1890)に藤沢町(当時)と鵠沼村は合併しましたが、鵠沼の中心は「皇大神宮」。

境内は3300坪あり、樹齢700年のタブの木や樫・ケヤキ・椎などの樹木がうっそうと茂り、

その昔、カラスが群棲していたことから、この鎮守の森は「烏森」といい、「烏森神社」または

「鵠沼神明宮」とも呼ばれています。

この地域はかつて「大庭御厨(おおばみくりや)」といって、後三年合戦で源義家に従い手柄を

たてた鎌倉権五郎景政が、この地を開発して伊勢神宮に寄進しているのだ。

そして我が住む町も「大庭御厨」の一部であったのだ。

「奉納 大神宮」と書かれた幟が並ぶ。

ニの鳥居に向かって進む。

「とり皮焼き」、美味そう!!

そして三の鳥居前の広場に。

人形山車はこの広場に集合するのだ。

三の鳥居越しに皇大神宮・拝殿を見る。

「 相模國土甘(とかみ)郷総社 皇大神宮 」 と刻まれた石碑。

奈良時代の天平7年(735年)、相模国司が「相模国封戸租交易帳」を作成し、

中央政府に報告した中に、ここ鵠沼付近を表す「土甘郷」が見られるとのこと。

この「土甘」は「とかみ」あるいは「つちあま」とも「となみ」とも読む説があるのだと。

「相模國土甘(とかみ)郷総社 皇大神宮 由緒

【鎮座地】神奈川県藤沢市鵠沼神明ニ丁目十一番五号

【御祭神】(主祭神) 天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)

(合祀神) 天手カ男命(あめのたちからおのみこと)・天太玉命(あめのふとだまのみこと)

天字受売命(あめのうすめのみこと)・石凝刀売命(いしこりどめのみこと)

【例祭】 八月十七日

人形山車九基参進 (藤沢市重要有形民俗文化財)

湯華神楽(湯立神楽)奉奏 (藤沢市重要無形民俗文化財)

【由緒】

天喜3年(1055年)、元亨2年(1322年)、天正13年(1585年)、昭和60年

(1985年)と造営を重ねられている。

第60代醍醐天皇の御代、延喜式が選進された頃に、奈良時代以来称えられていた相模国土甘郷

(とかみごう)総社に列せられた。また、長治元年(1104年)に到って鎌倉権五郎景政が

所領の大庭荘(おおばのしょう)を伊勢神宮に御厨(みくりや)として寄進したので、大庭荘が

広大な地域の区域の伊勢神領大庭御厨総鎮守として尊崇を集める事となった。

これより先、天喜年間、八幡太郎義家、奥州鎮撫の途次祈願奉幣あり。また、寿永3年

(1184年)、那須与一宗高は源平屋島に合戦の戦勝を祈願し、屋島にて的を射た弓一張と

残りの矢を東帰の際奉納、併せて所領の那須野百石の朱印地を神恩報謝の為に寄進したと伝え

られている。

明和2年(1765年)6月17日、領主布施孫兵衛尉頼路、参篭し祈願奉幣あり、

又「天照皇大神宮」と謹書した白絹御戸張を奉納、太々神楽を奉奏し、例年奉幣を明治維新まで

続けられた。明治元年9月、征東大総督一品中務卿有栖川宮殿下御東下の際参拝し、「神明宮」の

御染筆を賜る。

例奈日には人形山車九基の参進があり、神奈川の民族芸能として県の指定があり、又、例祭は

「神奈川のおまつり五十選」に選定されている。人形山車は、昭和六十三年藤沢市重要有形民俗

「神奈川のおまつり五十選」に選定されている。人形山車は、昭和六十三年藤沢市重要有形民俗

文化財に、又、例祭日に奉奏される「湯華神楽(湯立神楽)」は平成八年に藤沢市重要無形民族

文化財に指定された。

文化財に指定された。

「 昭和六十三年十二月十六日指定

市指定重要文化財(有形民族文化財)

皇大神宮人形山車9基

この人形山車は、明治中頃に皇大神宮の九氏子町内会がそれぞれ製作したもので、三層式・総高

約8メートル。人形が飾られ、屋台には精巧な彫刻が施され、県下で盛観を誇っている。

かつては各町内に保管され、八月十七日の例祭に境内に参集したが、現在は、交通事情などのため

境内の山車庫に納められている、例祭には、いったん参道脇に整列してから、あらためて境内に

入る、その参進行列の順番は宮之前の那須与一、上村の源頼朝、清水の神武天皇、宿庭の源義経、

苅田の徳川家康、大東の楠木正成、中東の浦島太郎、原の日本武尊、堀川の仁徳天皇という順で

決まっている。山車が境内に集まる頃、拝殿では湯華神楽(湯立神楽。市指定文化財)が行なわれる。

この皇大神宮の例祭は、昭和五十ニ年選定「かながわの民俗芸能五十選」に挙げられている。

平成三十年(ニ〇一八)八月

藤沢市教育委員会」

三の鳥居に向かって進む。

三の鳥居を潜って拝殿へ。

拝殿は参道が、何故か斜め左方向に曲がっていてその先に拝殿正面が。。

藤沢市の無形民俗文化財に指定されている「湯立神楽」の神事奉納が行われる場所が右手に。

湯立神楽は、日本の伝統的な神楽の形式のひとつ。

釜で湯を煮えたぎらせ、その湯を用いて神事を執り行い、無病息災や五穀豊穣などを願ったり、

その年の吉兆を占う神事の総称。別名を「湯神楽(ゆかぐら)」とも言う。

拝殿を正面から。

内陣には巫女さんの姿が。

巫女が持っている鈴の名前は「 神楽鈴(かぐらすず) 」といいます。

巫女が神楽舞(巫女舞)を舞う時等に持つ鈴。

シャンシャンときれいな音色が特徴的。

背中に「皇大神宮」と書かれたユニホーム姿を。

そして拝殿の左側には多くの境内社があった。

石楯尾神社石楯尾神) 。

石楯尾神社は皇大神宮よりも約20年以上前に建立された記録が残っている。後から祀られた

皇大神宮の境内に鎮座するかたちとなったのは、「天照皇大神」を祀る本殿が「大庭御厨」の

鎮守になったことが考えらるとのこと。

伊勢ノ宮(伊弉諾尊・伊弉冉尊)

さらに左手にも。

右に 稲荷神社(宇迦之御魂神) 。

豊受稲荷神社(宇迦之御魂神)。

社は全国でも珍しい神仏習合(神道と仏教の融合)の神社。

山王社(大山祇神)。

恵比須の宮(八重事代主神・大國主神) と 豊受ノ宮(豐宇氣毘賣神) 。

境内には「末社」と呼ばれる本宮に属する社殿が多く並んでいる。

もそのひとつで、毎年正月には藤沢市観光協会主催の「藤沢七福神めぐり

スタンプラリー」のポイントになっている。

「恵比須の宮」には、えびす様である「八重事代主神」の他、「出雲大社」の祭神である

「大国主神」が祀られている。世間では「大黒様」として親しまれており、五穀豊穣の神様。

境内に並ぶ末社のなかで本殿から一番離れた場所に社を構えるのが「豊受ノ宮」。

祭神の「豊宇気毘売神」は稲作をはじめ、衣食住の恵みを授ける「産業」の神様。

そして石楯尾神社 の屋根の先に見えた 「 本殿 」を振り返って。

拝殿、境内社を巡った後は、三の鳥居下に陣取り、人形山車の到着を待つ。

人形山車の到着時間が近づくと、参道の人の姿も急に増えて。

人形山車は前方のニの石鳥居の左側の路から境内に入ってくるのであった。

前方に先頭の人形山車 『 1番山車 宮之前町 那須与一 』の姿が現れた。

その後には 『2 番山車 上村町 源頼朝 』の姿が。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

ゲオモバイル

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.16

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.14

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.