PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

次に訪ねたのが「 地蔵坂

」に面した「 光照寺(こうしょうじ)

」。

新宿区袋町15番。

寺号標石「 浄土宗光照寺 」。

光照寺は、増上寺の末寺で「 樹王山 正覚院 光照寺 」という。 牛込城の跡地に建つ 。

「 考え過ると人間は臆病になる 」、「 浄土宗開宗 八百五十年 」と。

参道を進む。

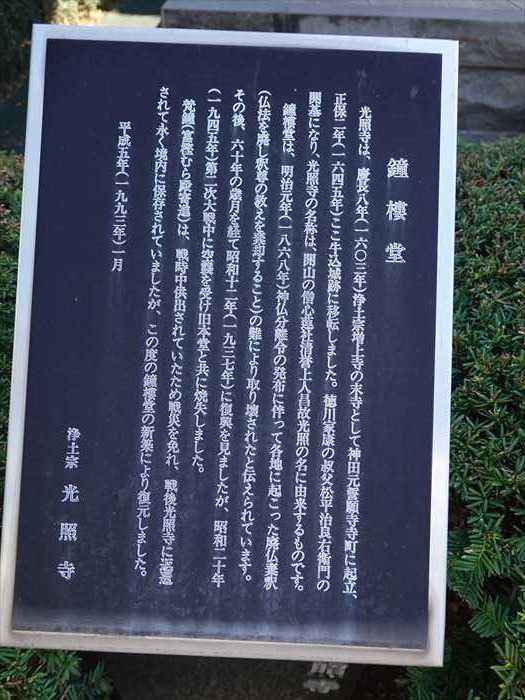

正面に「 鐘楼堂 」。

「 梵鐘 」。

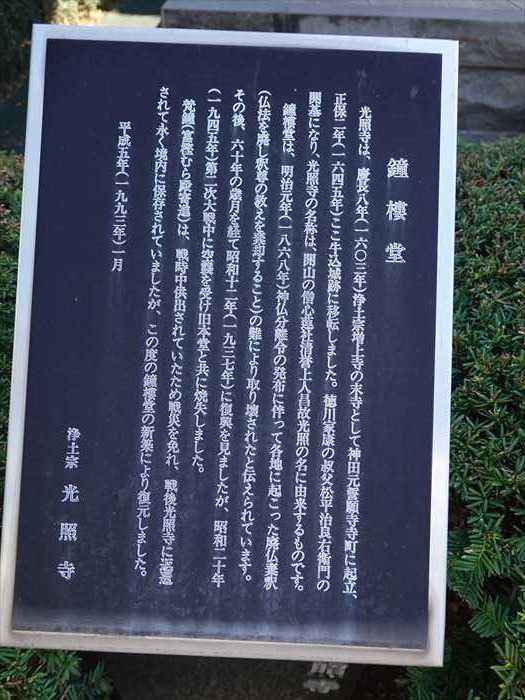

「 鐘楼堂

光照寺は、 慶長8年(1603)浄土宗増上寺の末寺 として 神田元誓願寺町に起立、正保2年(1645)

ここ牛込城跡に移転 徳川家康の叔父松平治良右衛門の開基 になり、 光照寺の名称は、

開山の僧心蓮社清誉上人昌故光照の名に由来 するものです。

鐘樓堂は、明治元年(1868)神仏分離令の発布に伴って各地に起こった廃仏棄釈(仏法を廃し

釈尊の教えを棄却すること)の難により取り壊されたと伝えられています。その後、60年の歳月を

経て 昭和12年(1937)に復興を見ましたが、昭和20年(1945)第二次大戦中に空襲を受け

旧本堂と共に焼失

梵鐘(富樫むら殿寄進)は、戦時中供出されていたため戦災を免れ、戦後光照寺に返還されて

永く境内に保存されていましたが、この度の 鐘樓堂の新築により復元 しました。

平成5年(1993)1月 浄土宗光照寺」

そして「 本堂 」

光照寺は慶長8年(1603年)、神田元誓願寺町に開かれた 。 開基は松平次郎左衛門信貞

(松平昌安) 、 開山は清誉上人光照 と伝わる。 正保2年(1645年)に現在地へ移転 した。

また、 出羽松山藩江戸屋敷の菩提寺 となったため、 境内には同藩主家の酒井家歴代の墓が残る 。

寺務所。

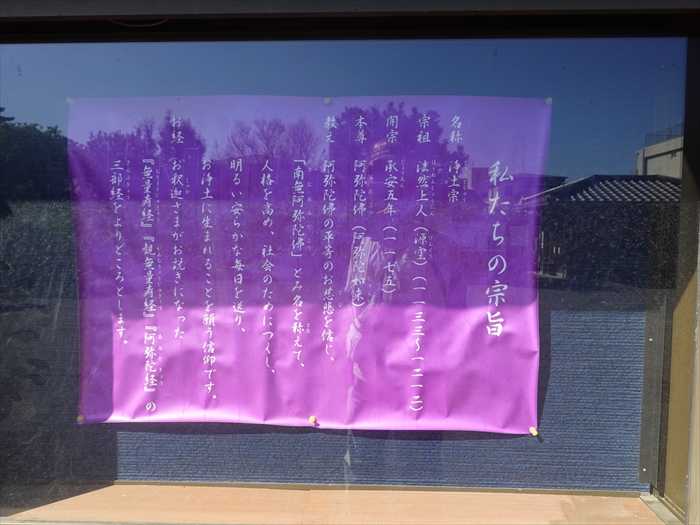

「 私たちの宗旨

寺務所入口の扁額も「 光照寺 」。

「本堂」を正面から。

創建:慶長8年(1603年)神田元誓願寺町

正保2年(1645年)に現在地へ移転。

開基:松平次郎左衛門信貞(松平昌安)

開山:清誉上人光照

出羽松山藩江戸屋敷の菩提寺

本堂内陣。

「本堂」前から境内を。

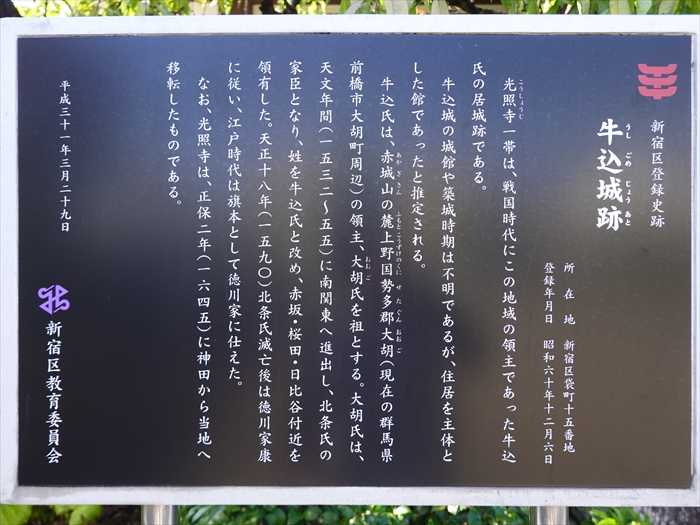

牛込城は牛込氏の居城として知られています。牛込氏は大胡氏を祖とする一族で、当初は扇谷上杉氏に仕えていましたが、天文年間に当主・大胡重行が南関東に移り、北条氏の家臣となりました。重行の子、勝行の代から牛込氏を名乗るようになります。北条氏滅亡後は、徳川家康に従い、城は廃城となりました。現在、城址は光照寺の境内になっており、遺構は残っていませんが、門前に案内板が建てられています。

「新宿区登録史跡

牛込城跡

所在地 新宿区袋町15番

登録年月日 昭和六十年十二月六日

光照寺一帯は、戦国時代にこの地域の領主であった牛込氏の居城跡 である。

なお、光照寺境内には新宿区登録文化財「諸国旅人供養碑」「便々館湖鯉鮒(べんべんかんこりう)

の墓」などがある。

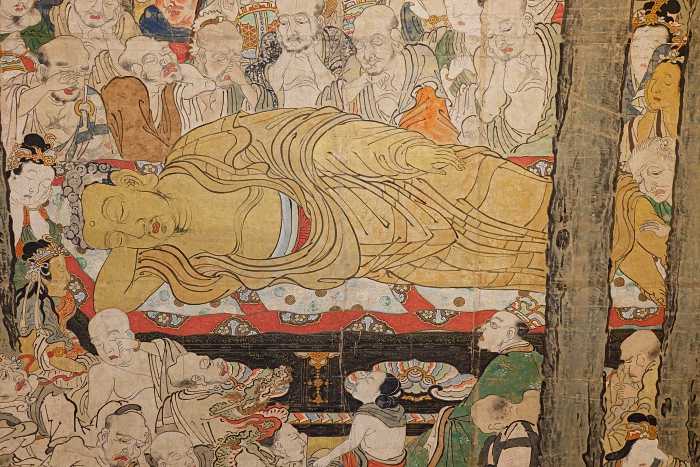

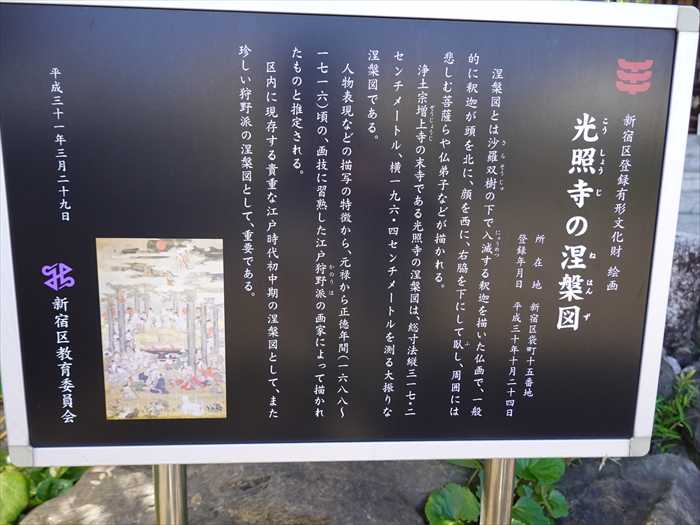

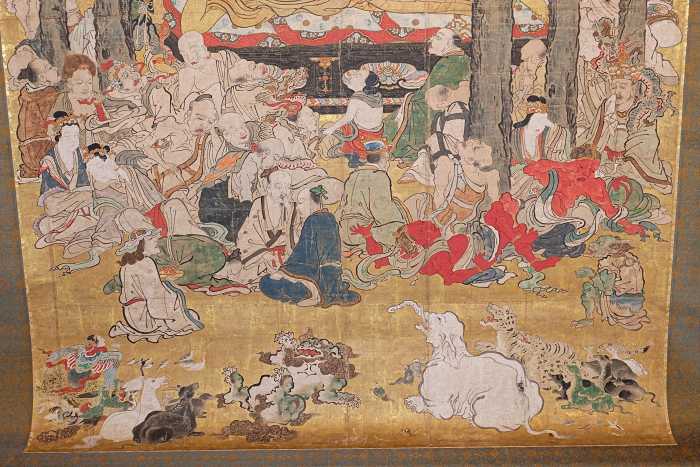

「新宿区登録有形文化財 絵画

光照寺の涅槃図

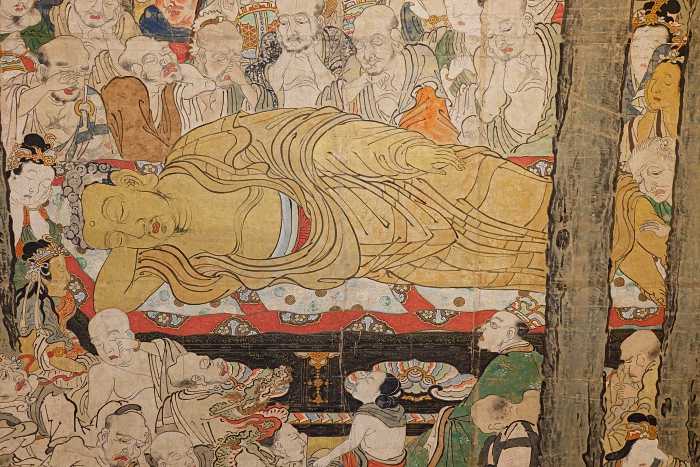

「 涅槃図 」。

光照寺に伝来する涅槃図で、縦317.2cm×横196.4cmの大振りな涅槃図である。

画面の地には、約9cm角の金箔が全面に貼られ、釈迦には金泥が塗られているが、

切金等の技法は見られない。本紙上部に剥落箇所も見られるが、すでに修復済みであり、

保存状態はおおむね良好である。

さらにズームして。

お釈迦様を囲うように8本の樹が描かれています。こらは沙羅双樹の樹であり、実際にお釈迦様は

沙羅双樹の木の下でお亡くなりになられたと伝えられています。

涅槃図は時代や作者によって描かれ方に違いがあります。沙羅双樹も違いがあり、4本の場合も

あれば2本の場合もあるそうです。基本的には8本ある描かれ方をしています。

図を見ると、8本のうち4本は緑の葉の色が変色し、枯れてしまっています。これは、お釈迦様が

亡くなられて、樹木でさえ悲しみのあまり、葉を枯らしてしまったと一説には言われています。

また残りの青々とした沙羅双樹はお釈迦様の教えは色あせることがない永久的な真理を表している

と言われています。この二つを描くことにより、死は必ず逃れる事のできないもので、悲しみ

ではあるが、お釈迦様の教えは未来永劫残るものという普遍的な両方の真理を表しているとみる

事ができます。これを四枯四栄といいます。

あの有名な「平家物語」の冒頭文、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、

盛者必衰の理をあらわす」の沙羅双樹はこの時の情景をもとに謳われている事がわかります と。

そして右上に 摩耶夫人(まやふじん)と阿那律尊者(あなりつそんじゃ) が描かれている。

この雲にのって先導している老人は阿泥樓駄尊者と同一人物だといわれている阿那律尊者に

なります。そして阿那律尊者と一緒に乗っている中央の女性が、摩耶夫人になります。

お釈迦様の涅槃が近い事を悟り、摩耶夫人に知らせに行き、摩耶夫人は両脇に天女を引き連れて

駆け付けている図になります。

摩耶夫人はお釈迦様の実母であり、お釈迦様が生まれて七日後に亡くなったと伝えられています。

お釈迦様が涅槃に入らしむ事を嘆き、なんとか助けようと、長寿の薬をもってきたが、間に合わず、

お釈迦様は涅槃に入りました。

同じ人物が一つの図にいる事と、お釈迦様の涅槃前と後での時間軸に違いがあるのがわかります。

サンスクリット語のニルバーナという言葉を音訳して涅槃といい、

意味は「煩悩の火が消えた状態」をいいます。まず画の中心で金色に輝き、横たわっている方が

涅槃にはいられた直後のお釈迦様になります。「頭北面西(ずほくめんせい)」で横たわり、

今日でも亡くなった方を北枕か西枕で安置するのはこの故事から きています。

左上に沙羅双樹に錫杖と風呂敷のようなものに何か包まれている ように見えます。

これは一説によると、摩耶夫人が涅槃の間際のお釈迦様に向けて、錫杖に薬を括り付けて

投げたが、沙羅双樹の木に引っかかってしまい、結局間に合わなかった事を表していると

言われています。もう一つの説が、錫杖が当時最低限に許されている僧侶の持ち物だとされて

いる為、袈裟と器(食事をいただく)だという説もあります。

この場面については、様々な逸話があり、薬は間に合ったが、お釈迦様がそれを拒んだ、という

話や、ねずみが薬をお釈迦様に届けようとしたら、猫に食べられてしまった等、後の創作話で

しょうが、面白い話がいくつもあります。寺院によって説明が一番違うポイントでは

ないでしょうか。

摩耶夫人が投げた薬袋を投薬といい、現在の「投薬」の語源になっている そうです。

下の絵の一番右では お釈迦様の足を擦る老婆の姿 が。

この謎の老婆は何者か?これもいくつか所説があります。沢山の菩薩や如来など、悟りを開いた

方々を差し置いて、唯一お釈迦様のお身体に触れている事から憶測を呼ぶ人物です。

一説にはお釈迦様が苦行を辞め、下山したとき、ミルク粥を施した「スジャータ(難陀婆羅

(なんだばら)」だという説もあります。スジャータはお釈迦様にミルク粥を施した時は、

小女だと言われますので、少し年を取りすぎている印象です。

一般的な定説では、須跋陀羅(スバッダラ)という120歳にもなる老汝だと言われています。

お釈迦様の45年間の布教活動を労い、足を擦っているのです。

その時の定説によって描かれ方が違うため、作者の意図が大きく反映されてはいると思いますが、

鎌倉時代にはお釈迦様と阿難陀尊者とこの老汝だけ描かれている図が確認されています。

それだけ、重要な女性である事は間違いなさそうですが、謎が多い老汝です。

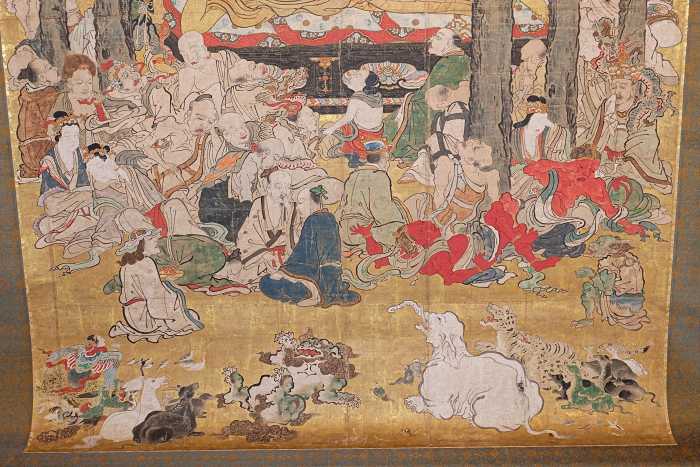

涅槃図には様々な登場人物がいます。お釈迦様の弟子たち、八部衆と言われる「天、龍、夜叉、

阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩ご羅伽、乾だつ婆」や帝釈天と四天王、様々な諸菩薩、大臣や

長者たち、そして 伝説上の動物や現存の動物たち 。

多くの登場人物がお釈迦様の入涅槃を聞きつけ、悲しみ、嘆かれています。

涅槃図の中には猫が描かれていない事が多いのですが、これは摩耶夫人が投げた投薬が沙羅双樹の

木に引っかかってしまった時に、仏の使いであるネズミが取りにいきましたが、途中猫に

食べられてしまった為だと伝えられています。猫がいる図といない図は、完全に作者の遊び心が

大きく反映されています。作者の飼い猫をいれたり、依頼されて書いたり等があるようです。

もう一つ有名な話があります。「 十二支の順番 」が関係しています。

お釈迦様の入涅槃の話を最初に聞いたのは牛です。ネズミは牛の頭に乗り移動しました。移動の

途中猫が寝ていましたが、日頃より仲が悪かった、ネズミと猫でしたので、ネズミは起こさず

向かったそうです。お釈迦様の元に近づくと、ネズミは牛の頭から、飛び出して、一番に

到着しました。猫は結局お釈迦様の涅槃に間に合わず、十二支にも入らなかった、

というお話です。

恐らく、時代が遡り江戸時代頃につくられた寓話だと推測されますが、中々面白い話です。

「涅槃図」について、ネットから多くを学んだのであった。

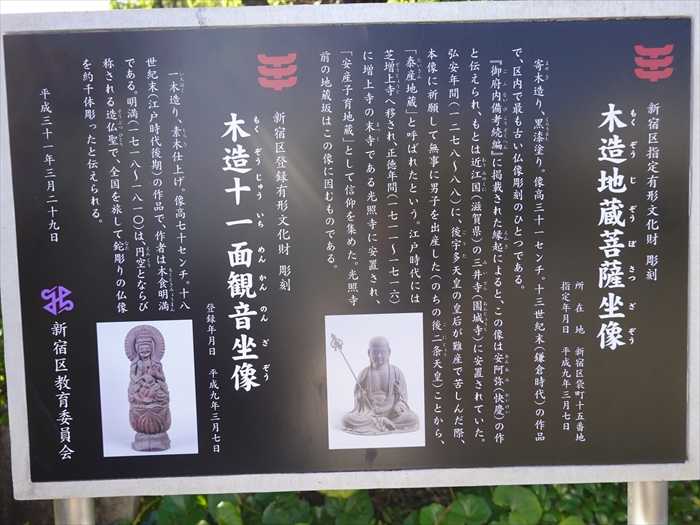

「新宿区指定有形文化財 彫刻

「 木造地蔵菩薩坐像 」。

「 木造十一面観音坐像 」。

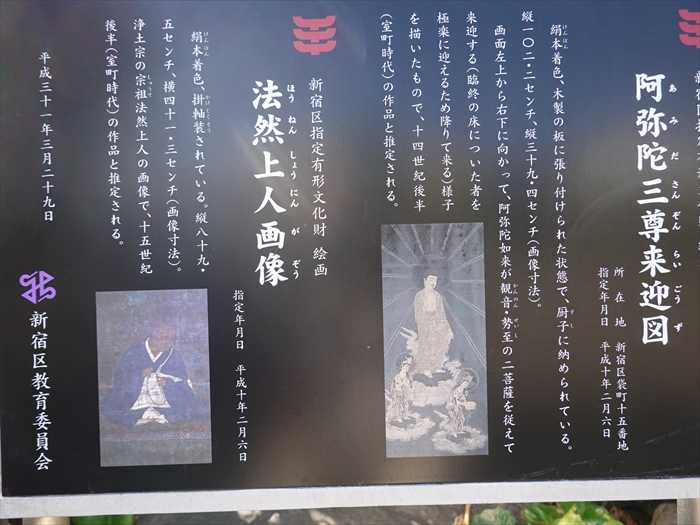

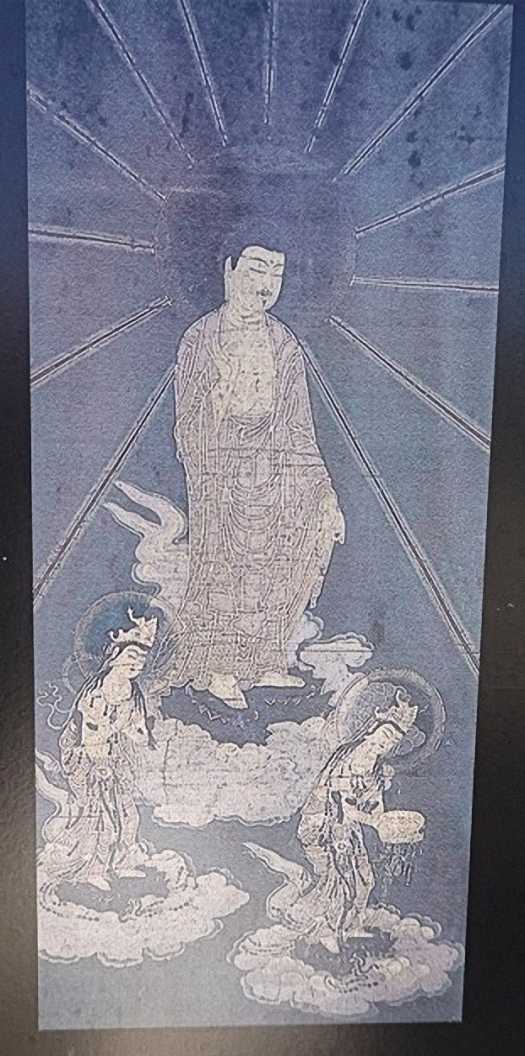

「新宿区指定有形文化財 絵画

絹本着色、木製の板に張り付けられた状態で、厨子に納められている。

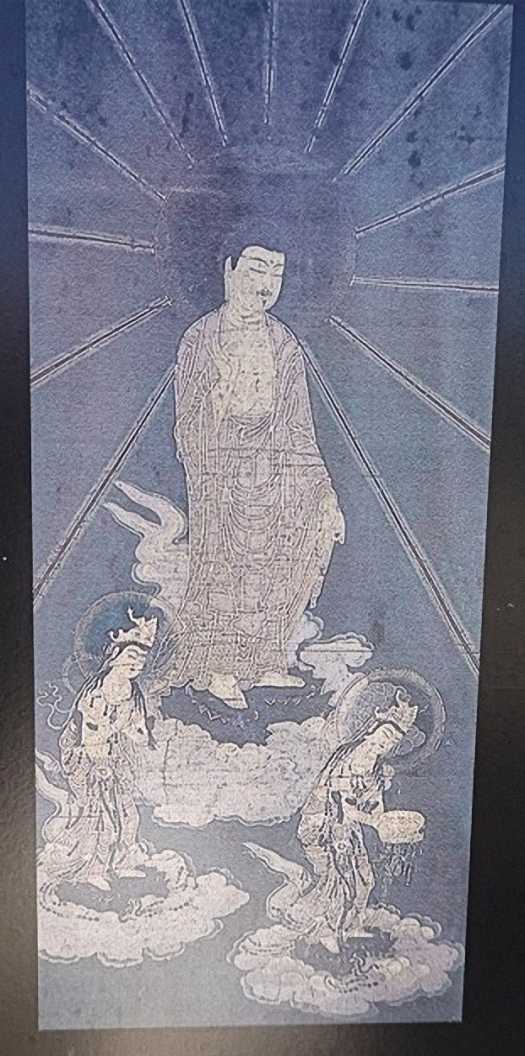

「 阿弥陀三尊来迎図 」。

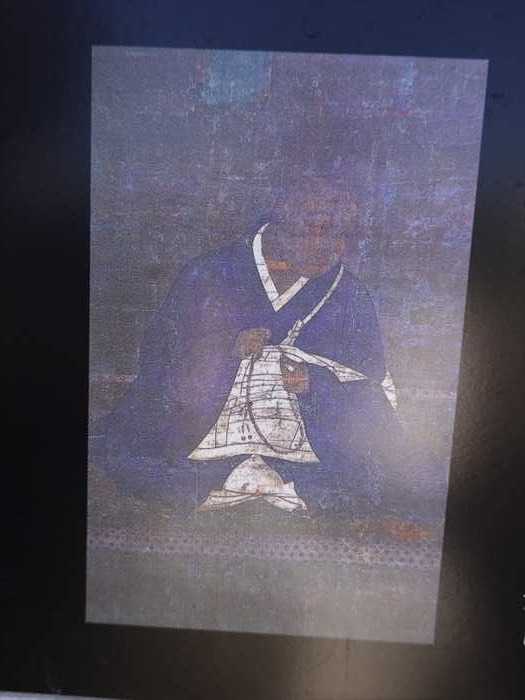

「 法然上人画像 」。

境内の石仏、石碑。

境内の石仏。

境内の石碑。

永代供養像。

本堂の南側にあった墓地を訪ねた。

最奥にあったのが「 無縁塔 」。

近づいて。

中央の台座には「 倶會一處(くえいっしょ) 」と。

「倶會一處」は、仏教の用語で、「倶(とも)に一つの処(ところ)で会う」

という意味です。阿弥陀経に「諸上善人、倶會一處」とあることから出た言葉で、極楽浄土に

生まれたものは、みな一つ所で会うことができるという意味。

右の 石仏群 。

左の 無縁墓石群 。

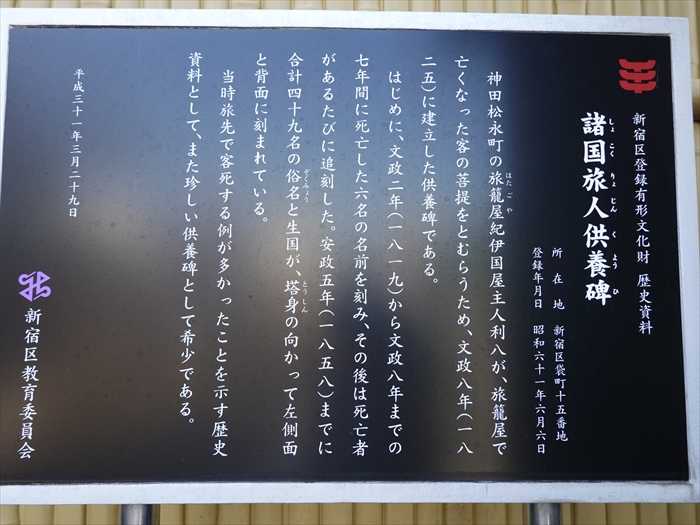

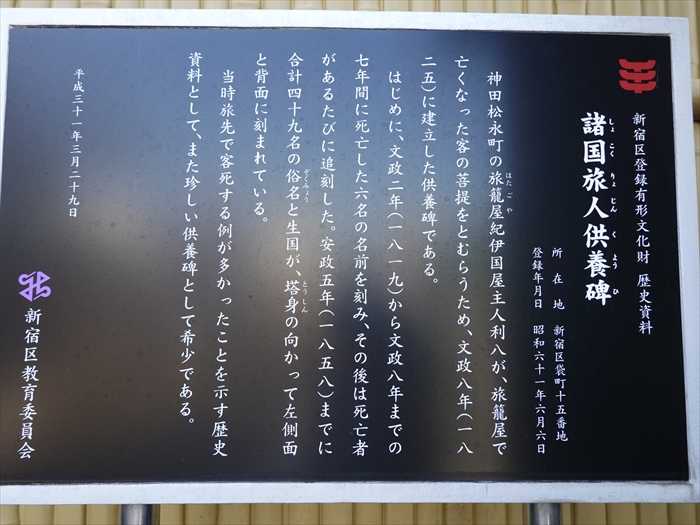

そして「 諸国旅人供養碑 」。

「新宿区登録有形文化財 歴史資料

諸国旅人供養碑

所在地 新宿区袋町十五番地

登録年月日 昭和六十一年六月六日

神田松永町の旅籠屋紀伊国屋主人利八が、旅籠屋での病死者の菩提をとむらうため、

文政8年(1825)に建立した供養碑である。

はじめは、文政2年(1819)から建立までの7年間に死亡した6名の名前を刻み、その後は

死亡者があるたびに追刻した。安政5年(1858)までに合計49名の俗名と生国が、塔身の

向かって左側面と背面に刻まれている。

当時旅先で客死する例が多かったことを示す歴史資料として、また珍しい供養碑として希少である。

平成31年3月29日

新宿区教育委員会」

右側の石碑。

「 諸国旅人供養碑 」。

左側面。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

新宿区袋町15番。

寺号標石「 浄土宗光照寺 」。

光照寺は、増上寺の末寺で「 樹王山 正覚院 光照寺 」という。 牛込城の跡地に建つ 。

「 考え過ると人間は臆病になる 」、「 浄土宗開宗 八百五十年 」と。

参道を進む。

正面に「 鐘楼堂 」。

「 梵鐘 」。

「 鐘楼堂

光照寺は、 慶長8年(1603)浄土宗増上寺の末寺 として 神田元誓願寺町に起立、正保2年(1645)

ここ牛込城跡に移転 徳川家康の叔父松平治良右衛門の開基 になり、 光照寺の名称は、

開山の僧心蓮社清誉上人昌故光照の名に由来 するものです。

鐘樓堂は、明治元年(1868)神仏分離令の発布に伴って各地に起こった廃仏棄釈(仏法を廃し

釈尊の教えを棄却すること)の難により取り壊されたと伝えられています。その後、60年の歳月を

経て 昭和12年(1937)に復興を見ましたが、昭和20年(1945)第二次大戦中に空襲を受け

旧本堂と共に焼失

梵鐘(富樫むら殿寄進)は、戦時中供出されていたため戦災を免れ、戦後光照寺に返還されて

永く境内に保存されていましたが、この度の 鐘樓堂の新築により復元 しました。

平成5年(1993)1月 浄土宗光照寺」

そして「 本堂 」

光照寺は慶長8年(1603年)、神田元誓願寺町に開かれた 。 開基は松平次郎左衛門信貞

(松平昌安) 、 開山は清誉上人光照 と伝わる。 正保2年(1645年)に現在地へ移転 した。

また、 出羽松山藩江戸屋敷の菩提寺 となったため、 境内には同藩主家の酒井家歴代の墓が残る 。

寺務所。

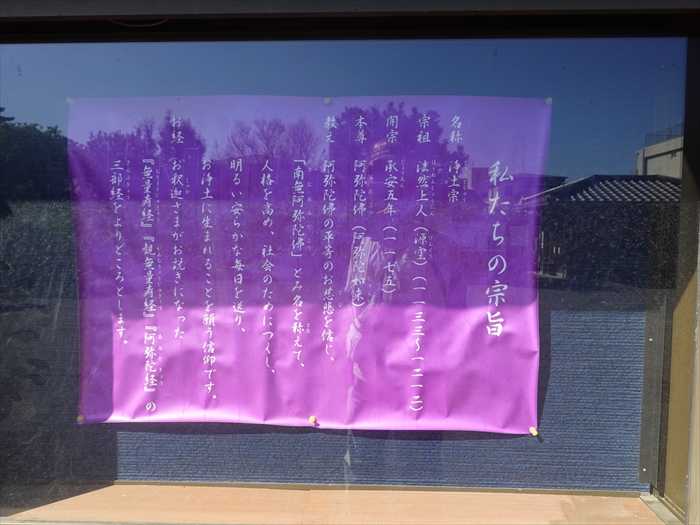

「 私たちの宗旨

名称 浄上宗

宗祖 法然上人(源空) (一一三三~一二一二)

開宗 承安五年(一一七五)

本尊 阿弥陀仏(阿弥陀如来)

教え 阿弥陀仏の平等のお慈悲を信じ、「南無阿弥陀仏」とみ名を称えて、人格を高め、

社会のためにつくし、明るい安らかな毎日を送り、お浄士に生まれることを願う信仰です。

社会のためにつくし、明るい安らかな毎日を送り、お浄士に生まれることを願う信仰です。

お経 お釈迦さまがお説きになった『無量寿経』「観無量寿経』『阿弥陀経』の三部経を

よりどころとします。」

よりどころとします。」

寺務所入口の扁額も「 光照寺 」。

「本堂」を正面から。

創建:慶長8年(1603年)神田元誓願寺町

正保2年(1645年)に現在地へ移転。

開基:松平次郎左衛門信貞(松平昌安)

開山:清誉上人光照

出羽松山藩江戸屋敷の菩提寺

本堂内陣。

「本堂」前から境内を。

牛込城は牛込氏の居城として知られています。牛込氏は大胡氏を祖とする一族で、当初は扇谷上杉氏に仕えていましたが、天文年間に当主・大胡重行が南関東に移り、北条氏の家臣となりました。重行の子、勝行の代から牛込氏を名乗るようになります。北条氏滅亡後は、徳川家康に従い、城は廃城となりました。現在、城址は光照寺の境内になっており、遺構は残っていませんが、門前に案内板が建てられています。

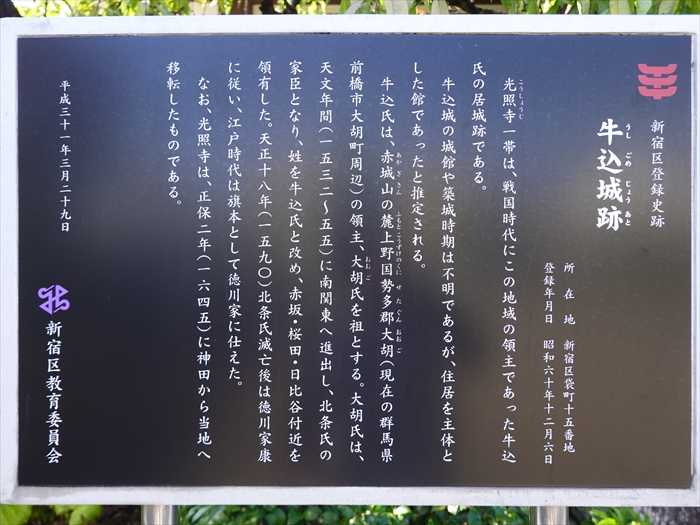

「新宿区登録史跡

牛込城跡

所在地 新宿区袋町15番

登録年月日 昭和六十年十二月六日

光照寺一帯は、戦国時代にこの地域の領主であった牛込氏の居城跡 である。

牛込城の城館や築城時期は不明であるが、住居を主体とした館であったと推定される。

牛込氏は

赤城山の麓上野国勢多郡大胡(現在の群馬県前橋市大胡町周辺)の領主、大胡氏を

祖 とする。大胡氏は、天文年間(一五三ニ~五五)に南関東へ進出し、 北条氏の家臣となり、

姓を牛込氏と改め、赤坂・桜田・日比谷付近を領有 した。天正十八年(一五九〇) 北条氏滅亡後は

徳川家康に従い、江戸時代は旗本として徳川家に仕えた。

祖 とする。大胡氏は、天文年間(一五三ニ~五五)に南関東へ進出し、 北条氏の家臣となり、

姓を牛込氏と改め、赤坂・桜田・日比谷付近を領有 した。天正十八年(一五九〇) 北条氏滅亡後は

徳川家康に従い、江戸時代は旗本として徳川家に仕えた。

なお、 光照寺は、正保ニ年(一六四五)に神田から当地へ移転

したものである。

平成三十一年三月ニ十九日

新宿区教育委員会」

なお、光照寺境内には新宿区登録文化財「諸国旅人供養碑」「便々館湖鯉鮒(べんべんかんこりう)

の墓」などがある。

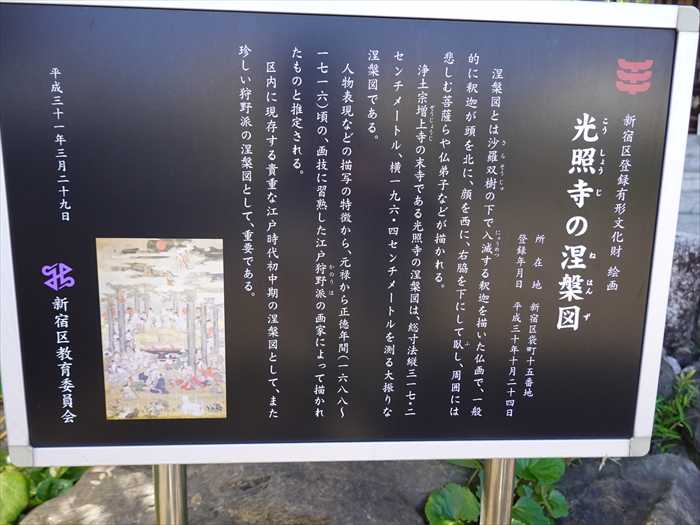

「新宿区登録有形文化財 絵画

光照寺の涅槃図

所在地 新宿区袋町十五番地

発録年月日 平成三十年十月ニ十四日

涅槃図とは沙羅双樹の下で入滅する釈迦を描いた仏画

で、一般的に 釈迦が頭を北に、顔を西に、

右脇を下にして臥し、周囲には悲しむ菩薩らや仏弟子などが描かれる。

右脇を下にして臥し、周囲には悲しむ菩薩らや仏弟子などが描かれる。

浄土宗増上寺の末寺である光照寺の涅槃図は、総寸法三一七・ニセンチメートル、横一九六・四

センチメートルを測る大振りな涅槃図である。

センチメートルを測る大振りな涅槃図である。

人物表現などの描写の特徴から、 元祿から正徳年間(一六八八~一七一六)頃の、画技に習熟した

江戸狩野派の画家によって描かれたものと推定 される。

江戸狩野派の画家によって描かれたものと推定 される。

区内に存する貴重な江戸時代初中期の涅槃図として、また珍しい狩野派の涅槃図として、

重要である

重要である

平成三十一年三月二十九日

新宿区教育委員会」

「 涅槃図 」。

光照寺に伝来する涅槃図で、縦317.2cm×横196.4cmの大振りな涅槃図である。

画面の地には、約9cm角の金箔が全面に貼られ、釈迦には金泥が塗られているが、

切金等の技法は見られない。本紙上部に剥落箇所も見られるが、すでに修復済みであり、

保存状態はおおむね良好である。

さらにズームして。

お釈迦様を囲うように8本の樹が描かれています。こらは沙羅双樹の樹であり、実際にお釈迦様は

沙羅双樹の木の下でお亡くなりになられたと伝えられています。

涅槃図は時代や作者によって描かれ方に違いがあります。沙羅双樹も違いがあり、4本の場合も

あれば2本の場合もあるそうです。基本的には8本ある描かれ方をしています。

図を見ると、8本のうち4本は緑の葉の色が変色し、枯れてしまっています。これは、お釈迦様が

亡くなられて、樹木でさえ悲しみのあまり、葉を枯らしてしまったと一説には言われています。

また残りの青々とした沙羅双樹はお釈迦様の教えは色あせることがない永久的な真理を表している

と言われています。この二つを描くことにより、死は必ず逃れる事のできないもので、悲しみ

ではあるが、お釈迦様の教えは未来永劫残るものという普遍的な両方の真理を表しているとみる

事ができます。これを四枯四栄といいます。

あの有名な「平家物語」の冒頭文、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、

盛者必衰の理をあらわす」の沙羅双樹はこの時の情景をもとに謳われている事がわかります と。

そして右上に 摩耶夫人(まやふじん)と阿那律尊者(あなりつそんじゃ) が描かれている。

この雲にのって先導している老人は阿泥樓駄尊者と同一人物だといわれている阿那律尊者に

なります。そして阿那律尊者と一緒に乗っている中央の女性が、摩耶夫人になります。

お釈迦様の涅槃が近い事を悟り、摩耶夫人に知らせに行き、摩耶夫人は両脇に天女を引き連れて

駆け付けている図になります。

摩耶夫人はお釈迦様の実母であり、お釈迦様が生まれて七日後に亡くなったと伝えられています。

お釈迦様が涅槃に入らしむ事を嘆き、なんとか助けようと、長寿の薬をもってきたが、間に合わず、

お釈迦様は涅槃に入りました。

同じ人物が一つの図にいる事と、お釈迦様の涅槃前と後での時間軸に違いがあるのがわかります。

サンスクリット語のニルバーナという言葉を音訳して涅槃といい、

意味は「煩悩の火が消えた状態」をいいます。まず画の中心で金色に輝き、横たわっている方が

涅槃にはいられた直後のお釈迦様になります。「頭北面西(ずほくめんせい)」で横たわり、

今日でも亡くなった方を北枕か西枕で安置するのはこの故事から きています。

左上に沙羅双樹に錫杖と風呂敷のようなものに何か包まれている ように見えます。

これは一説によると、摩耶夫人が涅槃の間際のお釈迦様に向けて、錫杖に薬を括り付けて

投げたが、沙羅双樹の木に引っかかってしまい、結局間に合わなかった事を表していると

言われています。もう一つの説が、錫杖が当時最低限に許されている僧侶の持ち物だとされて

いる為、袈裟と器(食事をいただく)だという説もあります。

この場面については、様々な逸話があり、薬は間に合ったが、お釈迦様がそれを拒んだ、という

話や、ねずみが薬をお釈迦様に届けようとしたら、猫に食べられてしまった等、後の創作話で

しょうが、面白い話がいくつもあります。寺院によって説明が一番違うポイントでは

ないでしょうか。

摩耶夫人が投げた薬袋を投薬といい、現在の「投薬」の語源になっている そうです。

下の絵の一番右では お釈迦様の足を擦る老婆の姿 が。

この謎の老婆は何者か?これもいくつか所説があります。沢山の菩薩や如来など、悟りを開いた

方々を差し置いて、唯一お釈迦様のお身体に触れている事から憶測を呼ぶ人物です。

一説にはお釈迦様が苦行を辞め、下山したとき、ミルク粥を施した「スジャータ(難陀婆羅

(なんだばら)」だという説もあります。スジャータはお釈迦様にミルク粥を施した時は、

小女だと言われますので、少し年を取りすぎている印象です。

一般的な定説では、須跋陀羅(スバッダラ)という120歳にもなる老汝だと言われています。

お釈迦様の45年間の布教活動を労い、足を擦っているのです。

その時の定説によって描かれ方が違うため、作者の意図が大きく反映されてはいると思いますが、

鎌倉時代にはお釈迦様と阿難陀尊者とこの老汝だけ描かれている図が確認されています。

それだけ、重要な女性である事は間違いなさそうですが、謎が多い老汝です。

涅槃図には様々な登場人物がいます。お釈迦様の弟子たち、八部衆と言われる「天、龍、夜叉、

阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩ご羅伽、乾だつ婆」や帝釈天と四天王、様々な諸菩薩、大臣や

長者たち、そして 伝説上の動物や現存の動物たち 。

多くの登場人物がお釈迦様の入涅槃を聞きつけ、悲しみ、嘆かれています。

涅槃図の中には猫が描かれていない事が多いのですが、これは摩耶夫人が投げた投薬が沙羅双樹の

木に引っかかってしまった時に、仏の使いであるネズミが取りにいきましたが、途中猫に

食べられてしまった為だと伝えられています。猫がいる図といない図は、完全に作者の遊び心が

大きく反映されています。作者の飼い猫をいれたり、依頼されて書いたり等があるようです。

もう一つ有名な話があります。「 十二支の順番 」が関係しています。

お釈迦様の入涅槃の話を最初に聞いたのは牛です。ネズミは牛の頭に乗り移動しました。移動の

途中猫が寝ていましたが、日頃より仲が悪かった、ネズミと猫でしたので、ネズミは起こさず

向かったそうです。お釈迦様の元に近づくと、ネズミは牛の頭から、飛び出して、一番に

到着しました。猫は結局お釈迦様の涅槃に間に合わず、十二支にも入らなかった、

というお話です。

恐らく、時代が遡り江戸時代頃につくられた寓話だと推測されますが、中々面白い話です。

「涅槃図」について、ネットから多くを学んだのであった。

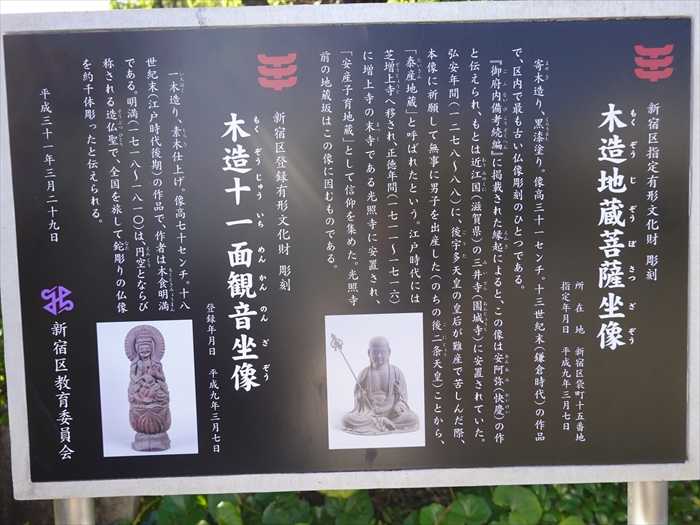

「新宿区指定有形文化財 彫刻

木造地蔵菩薩坐像

所在地 新宿区袋町十五番地

指定年月日 平成九年三月七日

寄木造り、黒漆塗り。像高三十一センチ。十三世紀末(鎌倉叶代)の作品で、区内で最も古い

仏像彫刻のびとつである

仏像彫刻のびとつである

「御府内備考続編』に掲載された縁起によると、この像は安阿弥(あんみみ・快慶)の作と

伝えられ、もとは近江国(滋賀県)の三井寺(園城寺)に安置されていた。

伝えられ、もとは近江国(滋賀県)の三井寺(園城寺)に安置されていた。

弘安年間(一ニ七八~八八)に、後宇多天皇の皇后が難産で苦しんだ際、本像に祈願して無事に

男子を出産した(のちの後ニ条天皇)ことから、「泰産地蔵」と呼ばれたという。江戸時代には

男子を出産した(のちの後ニ条天皇)ことから、「泰産地蔵」と呼ばれたという。江戸時代には

芝増上寺へ移され、正徳年間(一七一一~一七一六)に増上寺の末寺である光照寺に安置され、

「安産子育地蔵」として信仰を集めた。光照寺前の地蔵坂はこの像に因むものである」

新宿区登録有形文化財 彫刻

木造十一面観音坐像

発録年月日 平成九年三月七日

一木造り、素木仕上げ。像高七十センチ。十八世紀末(江戸時代後期)の作品で、作者は木食明満

である。明満(一七一八~一八一〇)は、円空とならび称される造仏聖で、全国を旅して鉈彫りの

仏像を約千体彫ったと伝えられる。

平成三十一年三月ニ十九日

仏像を約千体彫ったと伝えられる。

平成三十一年三月ニ十九日

新宿区教育委員会」

「 木造地蔵菩薩坐像 」。

「 木造十一面観音坐像 」。

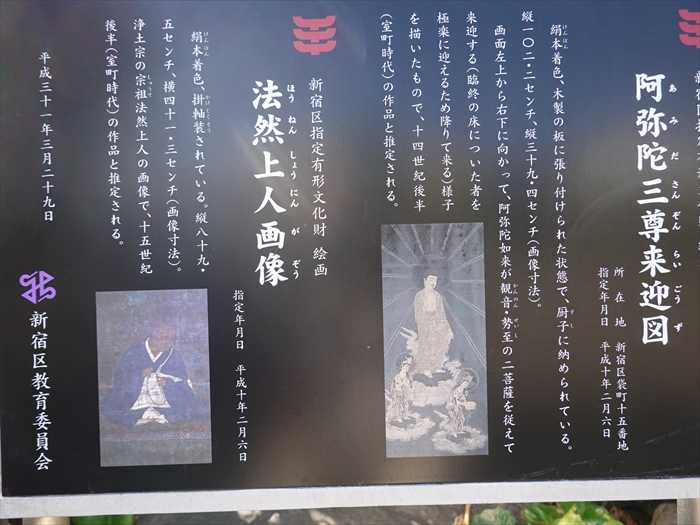

「新宿区指定有形文化財 絵画

阿弥陀三尊来迎図

所在地 新宿区袋町十五番地

指定年月日 平成十年ニ月六日絹本着色、木製の板に張り付けられた状態で、厨子に納められている。

縦一〇ニ・ニセンチ、縦三十九・四センチ(画像寸法)。

画面左上から右下に向かって、阿弥陀如来が観音・勢至のニ菩薩を従えて来迎する(臨終の床に

ついた者を極楽に迎えるため降りて来る)様子を描いたもので、十四世紀後半(室町時代)の作品と

推定される。

ついた者を極楽に迎えるため降りて来る)様子を描いたもので、十四世紀後半(室町時代)の作品と

推定される。

新宿区指定有形文化財 絵画

法然上人画像

指定年月日 平成十年ニ月六日

指定年月日 平成十年ニ月六日

絹本着色、掛軸装されている。縦八十九・五センチ、横四十一・三センチ(画像寸法)。

浄土宗の宗祖法然上人の画像で、十五世紀後半(室町時代)の作品と推定される。

平成三十一年三月ニ十九日

新宿区教育委員会」

「 阿弥陀三尊来迎図 」。

「 法然上人画像 」。

境内の石仏、石碑。

境内の石仏。

境内の石碑。

永代供養像。

本堂の南側にあった墓地を訪ねた。

最奥にあったのが「 無縁塔 」。

近づいて。

中央の台座には「 倶會一處(くえいっしょ) 」と。

「倶會一處」は、仏教の用語で、「倶(とも)に一つの処(ところ)で会う」

という意味です。阿弥陀経に「諸上善人、倶會一處」とあることから出た言葉で、極楽浄土に

生まれたものは、みな一つ所で会うことができるという意味。

右の 石仏群 。

左の 無縁墓石群 。

そして「 諸国旅人供養碑 」。

「新宿区登録有形文化財 歴史資料

諸国旅人供養碑

所在地 新宿区袋町十五番地

登録年月日 昭和六十一年六月六日

神田松永町の旅籠屋紀伊国屋主人利八が、旅籠屋での病死者の菩提をとむらうため、

文政8年(1825)に建立した供養碑である。

はじめは、文政2年(1819)から建立までの7年間に死亡した6名の名前を刻み、その後は

死亡者があるたびに追刻した。安政5年(1858)までに合計49名の俗名と生国が、塔身の

向かって左側面と背面に刻まれている。

当時旅先で客死する例が多かったことを示す歴史資料として、また珍しい供養碑として希少である。

平成31年3月29日

新宿区教育委員会」

右側の石碑。

「 諸国旅人供養碑 」。

左側面。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.