PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

さらに「筑土八幡神社」の散策を続ける。

参道右手に境内社の「 宮比神社(みやびじんじゃ) 」が鎮座。

享和2年(1802)造立の「明神鳥居」風が立つ境内社「宮比神社」、技芸・芸能の御利益ある

祭神・宮比神(大宮売命・おおみやのめのみこと、天鈿女命・あめのうずめのみこと)を安置。

古くは下宮比町(新宿区北東部、新宿区・千代田区・文京区の区境)の旗本屋敷の邸内社として

祀られていたが、明治40年(1907)境内に遷座された と。

扁額「宮比神社」。

一木から彫り出したものであろうか。

左手には 神輿 を格納する「 神輿庫 」。

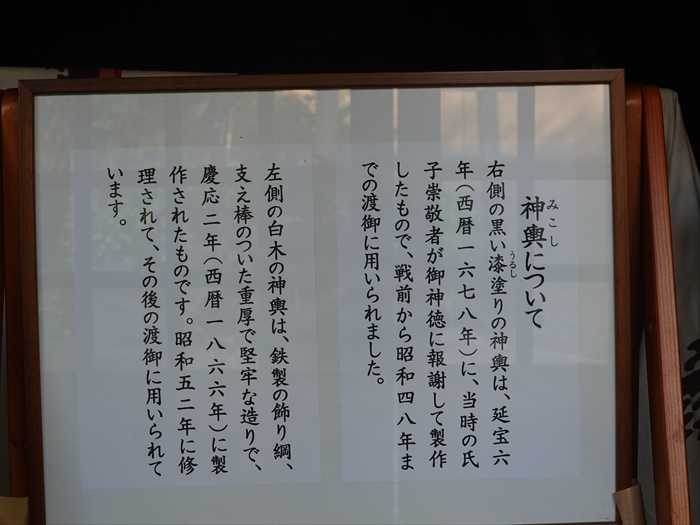

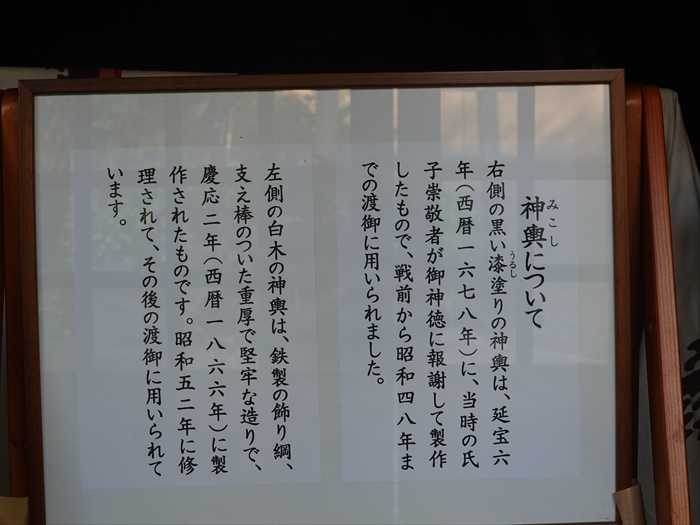

「 神輿(みこし)について

正面の黒い漆塗りの神輿を格子の隙間から。

その横の囲いは純米大吟醸「 白鷹 」の積み樽が。「白鷹」は灘の蔵元の清酒だが、明治19年、

神楽坂の酒問屋・升本総本店の店主、升本喜兵衛に見出され、神楽坂の料亭などで広く

販売したとのこと。

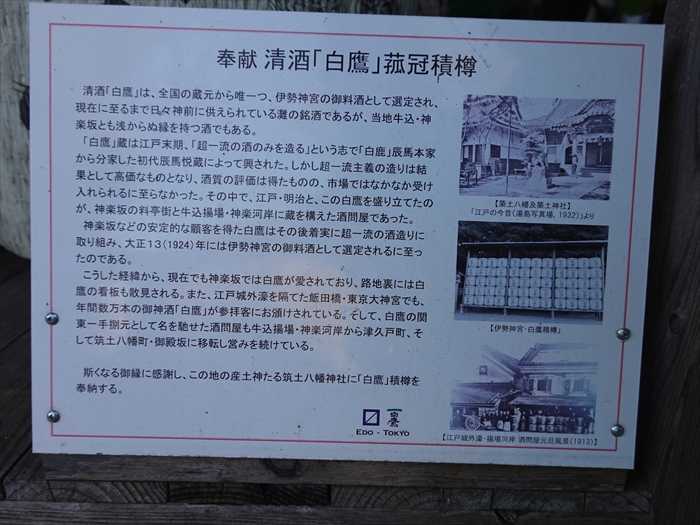

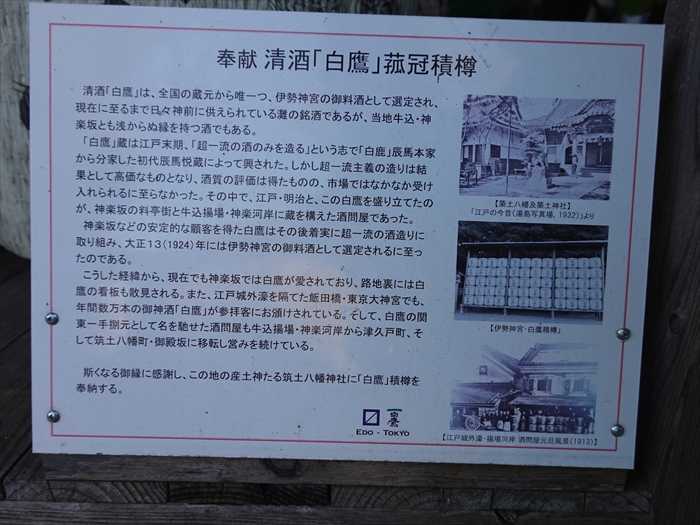

「 奉献 清酒「白鷹」菰冠積樽

斯くなる御縁に感謝し、この地の産土神たる筑土八幡神社に「白鷹」積樽を奉納する。」

「社務所」。

筑土八幡神社 」の「 神殿 」。

狛犬(阿形・右)。

狛犬(吽形・左)。

神殿の向唐破風(むこうからはふ)、蟇股(かえるまた)を見上げて。

御祭神

扁額「築土八幡神社」はピンボケ。

社殿内陣 。

ズームして。

「 本殿 」を廻り込んで。

「本殿」の裏にも 各自治会の神輿庫? が並んでいた。

引き返して参道を戻ると前方に見えたのが「 JCHO 東京新宿メディカルセンター 」。

全国の社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院の3団体は、平成26年4月1日より

「 独立行政法人 地域医療機能推進機構・Japan Community Healthcare Organization

(JCHO:ジェイコー) 」が直接運営する公設・公営の病院へと移行することとなった。

このことに伴い、昭和27年創設当時より長年親しまれてきました「東京厚生年金病院」は、

「独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター」と名称変更して、新たに

スタートしたとのこと。

なお「JCHO 東京新宿メディカルセンター」を通称として用いているとのこと。

石段を下る。

石鳥居を潜り振り返って。

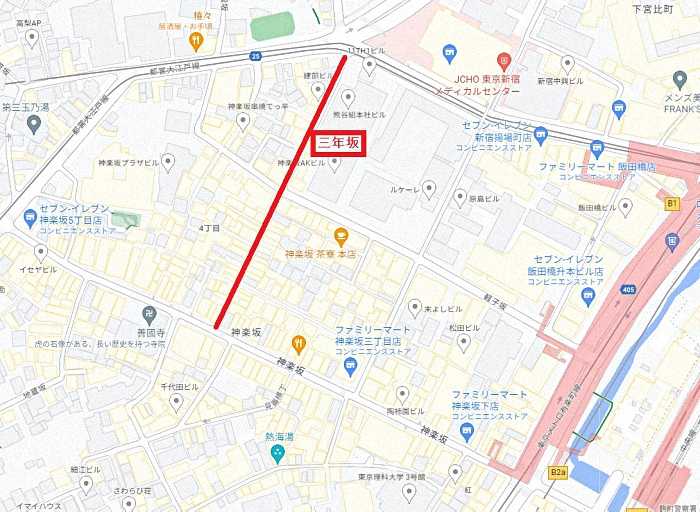

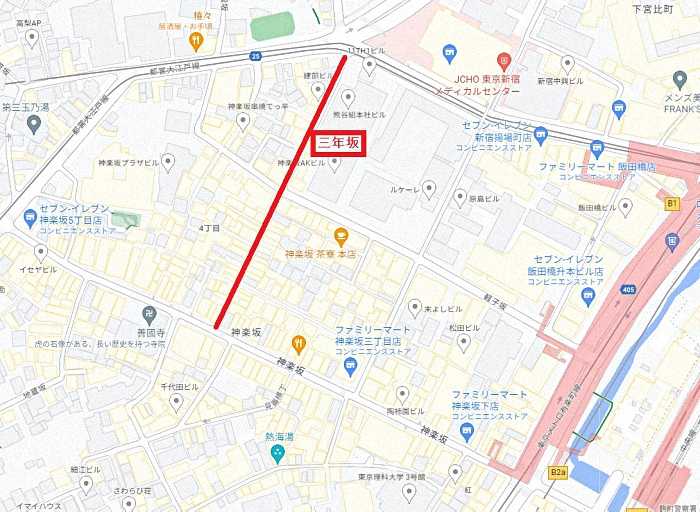

「築土八幡町」交差点を渡り「 三年坂 」に入る。

神楽坂善国寺から少し下ったところから筑土八幡神社に下るのがこの「 三年坂 」である。

通常「三年坂」は寺や墓地があるものだが、ここの坂にはない。 この坂で転ぶと3年以内に

死ぬという伝説から名付けられているとのこと。

この坂の別名は「 本多横丁 」。 通りに坂名の標柱はないが、「 本多横丁 」の説明板が

この先にあった。

右手に寿司屋「江戸前 福寿」。

「ヤマト運輸 神楽坂営業所」の角に標柱があった。

「 本多横丁 」。

石畳の路地を歩く。

「 三年坂 」はこの坂。

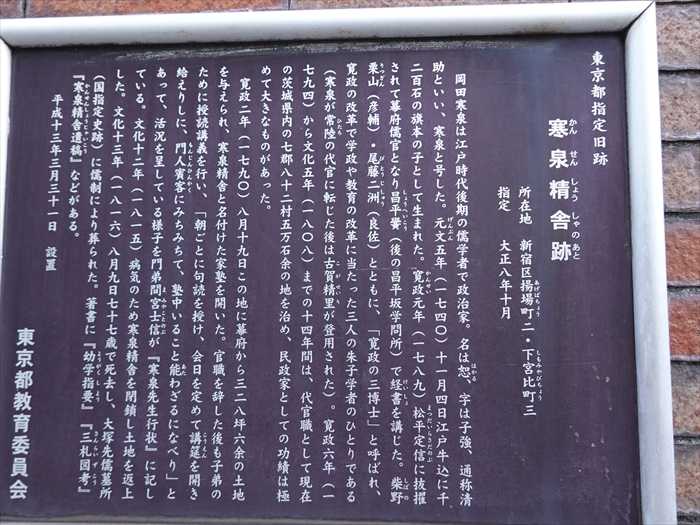

そしてこの日の最後の目的地の「 寒泉精舎跡 」に向かって「大久保通り」まで戻る。

右手の壁に案内板があった。

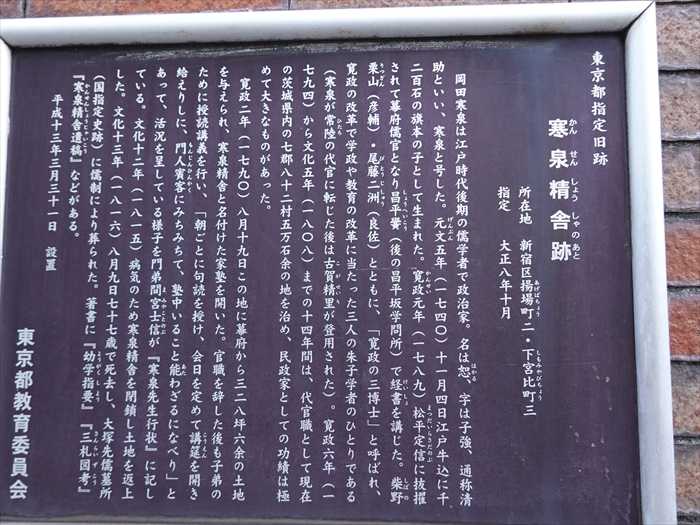

「東京都指定旧跡

寒泉精舎跡(かんせんしょうしゃのあと)

所在地 新宿区揚場町二・下宮比町三

指定 大正八年十月

岡田寒泉 は江戸時代後期の儒学者で政治家。名は恕(はかる)、字は子強、通称清助といい、

寒泉と号した。元文五年(一七四〇)十一月四日江戸牛込に千二百石の旗本の子として生まれた。

寛政元年(一七八九)松平定信 に抜擢されて幕府儒官となり昌平黌(後の昌平坂学問所)で

経書を講じた。柴野栗山(彦輔)・尾藤ニ洲(良佐)とともに、「 寛政の三博士 」と呼ばれ、

寛政の改革で学政や教育の改革に当たった三人の朱子学者のひとり である(寒泉が常陸の代官に

転じた後は古賀精里が登用された)。寛政六年(一七九四)から文化五年(一八〇八)までの

十四年間は、代官職として現在の茨城県内の七郡八十二村五万石余の地を治め、民政家としての

功績は極めて大きなものがあった。

全ての予定の散策を終え、JR飯田橋駅に向かって進む。

「飯田橋」交差点の標識。

水道橋から新宿方面の外堀通りと九段下から江戸川橋方面の目白通りが交差し、さらに

大久保通りの起点になっている「飯田橋」交差点。

「飯田橋」交差点には巨大な歩道橋が。

「飯田橋」交差点の四角形の歩道橋は、JR飯田橋駅の東口前にある。

目白通り、外堀通り、大久保通りが交わる都内有数の大型交差点を渡る歩道橋で、見た目も

インパクトが大!!。

南北に目白通り(都道8号)、東西に外堀通り(都道405号)、そして北西から

大久保通り(都道25号)が交わる5差路だが、目白通りに沿って交差点東側を流れる

神田川を挟んでもう1本、南行き一方通行の都道が外堀通りに交わっていた。

飯田橋交差点からすぐ東側に、もうひとつ交差点が近接している形だが、信号は両方の

交差点で連動しており、変形的な7差路と見ることもできるのだ。

Googleマップより。

交差点にあった案内地図。

現在地はここ。

そして「飯田橋」交差点を渡り、JR飯田橋駅(東口)へ。

先日は、ここ「JR飯田橋駅(東口)」をスタートして「目白通り」の東側を散策し

「 飯田橋ウォーキングガイド・東京の歴史と文化を巡る 」👈リンクと題してブログアップした

のであった。

この日の帰路も新宿駅まで戻り小田急線で帰宅の途へ。

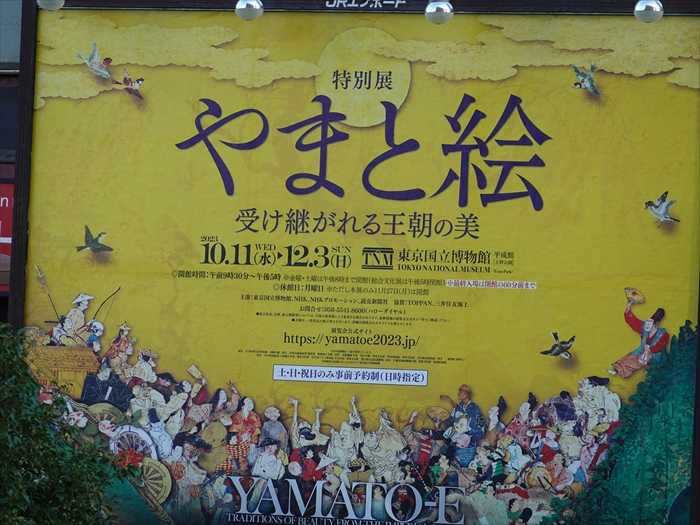

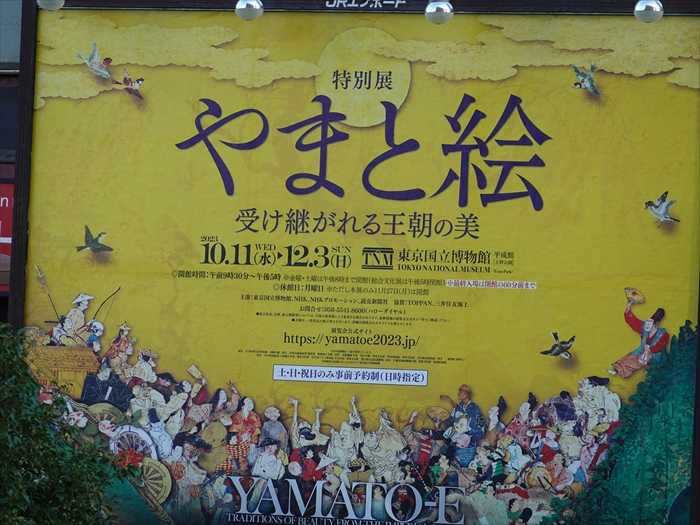

JR飯田橋駅のホーム前、線路沿いの看板には東京国立博物館で開かれている「 大和絵 」👈リンク

の展覧会のポスターが。

これも興味深いのであった。

・・・ END ・・・

参道右手に境内社の「 宮比神社(みやびじんじゃ) 」が鎮座。

享和2年(1802)造立の「明神鳥居」風が立つ境内社「宮比神社」、技芸・芸能の御利益ある

祭神・宮比神(大宮売命・おおみやのめのみこと、天鈿女命・あめのうずめのみこと)を安置。

古くは下宮比町(新宿区北東部、新宿区・千代田区・文京区の区境)の旗本屋敷の邸内社として

祀られていたが、明治40年(1907)境内に遷座された と。

扁額「宮比神社」。

一木から彫り出したものであろうか。

左手には 神輿 を格納する「 神輿庫 」。

「 神輿(みこし)について

右側の黒い漆塗りの神輿は、延宝六年(西暦一六七八年)に、当時の氏子崇敬者が神徳に報謝して

製作したもので、戦前から昭和四八年までの渡御に用いられました。

製作したもので、戦前から昭和四八年までの渡御に用いられました。

左側の白木の神輿は、鉄製の飾り綱、支え棒のついた重厚で堅牢な造りで、慶応ニ年

(西暦一八六六年)に製作されたものです。昭和五ニ年に修理されて、その後の渡御に用いられて

います。」(西暦一八六六年)に製作されたものです。昭和五ニ年に修理されて、その後の渡御に用いられて

正面の黒い漆塗りの神輿を格子の隙間から。

その横の囲いは純米大吟醸「 白鷹 」の積み樽が。「白鷹」は灘の蔵元の清酒だが、明治19年、

神楽坂の酒問屋・升本総本店の店主、升本喜兵衛に見出され、神楽坂の料亭などで広く

販売したとのこと。

「 奉献 清酒「白鷹」菰冠積樽

清酒「白鷹」は、全国の蔵元から唯一つ、伊勢神宮の御料酒として選定され、現在に至るまで日々

神前に供えられている灘の銘酒であるが、当地牛込・神楽坂とも浅からぬ縁を持つ酒でもある。

神前に供えられている灘の銘酒であるが、当地牛込・神楽坂とも浅からぬ縁を持つ酒でもある。

「白鷹」蔵は江戸末期、「超一流の酒のみを造る」という志で「白鹿」辰馬本家から分家した

初代辰馬悦蔵によって興された。しかし超一流主義の造りは結果として高価なものとなり、

酒質の評価は得たものの、市場ではなかなか受け入れられるに至らなかった。その中で、江戸・

明治と、この白鷹を盛り立てたのが、神楽坂の料亭街と牛込揚場・神楽河岸に蔵を構えた酒問屋で

あった。

初代辰馬悦蔵によって興された。しかし超一流主義の造りは結果として高価なものとなり、

酒質の評価は得たものの、市場ではなかなか受け入れられるに至らなかった。その中で、江戸・

明治と、この白鷹を盛り立てたのが、神楽坂の料亭街と牛込揚場・神楽河岸に蔵を構えた酒問屋で

あった。

神楽坂などの安定的な顧客を得た白鷹はその後着実に超一流の酒造りに取り組み、大正13

(1924 )年には伊勢神宮の御料酒として選定されるに至ったのである。

(1924 )年には伊勢神宮の御料酒として選定されるに至ったのである。

こうした経緯から、現在でも神楽坂では白鷹が愛されており、路地裏には白鷹の看板も

散見される。また、江戸城外濠を隔てた飯田橋・東京大神宮でも、年間数万本の御神酒「白鷹」が

参拝客にお頒(わ)けされている。そして、白鷹の関東一手捌元として名を馳せた酒問屋も

牛込揚場・神楽河岸から津久戸町、そして筑土八幡町・御殿坂に移転し営みを続けている。

散見される。また、江戸城外濠を隔てた飯田橋・東京大神宮でも、年間数万本の御神酒「白鷹」が

参拝客にお頒(わ)けされている。そして、白鷹の関東一手捌元として名を馳せた酒問屋も

牛込揚場・神楽河岸から津久戸町、そして筑土八幡町・御殿坂に移転し営みを続けている。

斯くなる御縁に感謝し、この地の産土神たる筑土八幡神社に「白鷹」積樽を奉納する。」

「社務所」。

筑土八幡神社 」の「 神殿 」。

狛犬(阿形・右)。

狛犬(吽形・左)。

神殿の向唐破風(むこうからはふ)、蟇股(かえるまた)を見上げて。

御祭神

應神天皇(おうじんてんのう)

神功皇后(じんぐうこうごう)

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)。

過去には、参拝の際に鳴らす大きな鈴があったようだが・・・。

コロナ禍の名残それとも音の問題??

神功皇后(じんぐうこうごう)

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)。

過去には、参拝の際に鳴らす大きな鈴があったようだが・・・。

コロナ禍の名残それとも音の問題??

扁額「築土八幡神社」はピンボケ。

社殿内陣 。

ズームして。

「 本殿 」を廻り込んで。

「本殿」の裏にも 各自治会の神輿庫? が並んでいた。

引き返して参道を戻ると前方に見えたのが「 JCHO 東京新宿メディカルセンター 」。

全国の社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院の3団体は、平成26年4月1日より

「 独立行政法人 地域医療機能推進機構・Japan Community Healthcare Organization

(JCHO:ジェイコー) 」が直接運営する公設・公営の病院へと移行することとなった。

このことに伴い、昭和27年創設当時より長年親しまれてきました「東京厚生年金病院」は、

「独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター」と名称変更して、新たに

スタートしたとのこと。

なお「JCHO 東京新宿メディカルセンター」を通称として用いているとのこと。

石段を下る。

石鳥居を潜り振り返って。

「築土八幡町」交差点を渡り「 三年坂 」に入る。

神楽坂善国寺から少し下ったところから筑土八幡神社に下るのがこの「 三年坂 」である。

通常「三年坂」は寺や墓地があるものだが、ここの坂にはない。 この坂で転ぶと3年以内に

死ぬという伝説から名付けられているとのこと。

この坂の別名は「 本多横丁 」。 通りに坂名の標柱はないが、「 本多横丁 」の説明板が

この先にあった。

右手に寿司屋「江戸前 福寿」。

「ヤマト運輸 神楽坂営業所」の角に標柱があった。

「 本多横丁 」。

石畳の路地を歩く。

「 三年坂 」はこの坂。

そしてこの日の最後の目的地の「 寒泉精舎跡 」に向かって「大久保通り」まで戻る。

右手の壁に案内板があった。

「東京都指定旧跡

寒泉精舎跡(かんせんしょうしゃのあと)

所在地 新宿区揚場町二・下宮比町三

指定 大正八年十月

岡田寒泉 は江戸時代後期の儒学者で政治家。名は恕(はかる)、字は子強、通称清助といい、

寒泉と号した。元文五年(一七四〇)十一月四日江戸牛込に千二百石の旗本の子として生まれた。

寛政元年(一七八九)松平定信 に抜擢されて幕府儒官となり昌平黌(後の昌平坂学問所)で

経書を講じた。柴野栗山(彦輔)・尾藤ニ洲(良佐)とともに、「 寛政の三博士 」と呼ばれ、

寛政の改革で学政や教育の改革に当たった三人の朱子学者のひとり である(寒泉が常陸の代官に

転じた後は古賀精里が登用された)。寛政六年(一七九四)から文化五年(一八〇八)までの

十四年間は、代官職として現在の茨城県内の七郡八十二村五万石余の地を治め、民政家としての

功績は極めて大きなものがあった。

寛政二年(一七九〇)八月十九日この地に

幕府から三二八坪余の土地を与えられ、 寒泉精舎と

名付けた家塾を開いた。 官職を辞した後も子弟のために授読講義を行い、「朝ごとに句読を授け、

会日を定めて講筵を開き給えりしに、門人賓客にみちみちて、塾中いること能わざるになべり」と

あって、活況を呈している様子を門弟間宮士信が『寒泉先生行状』に記している。文化十二年

(一八一五)病気のため寒泉精舎を閉鎖し土地を返上した。文化十三年(一八一六)八月九日

七十七歳で死去し、大塚先儒墓所(国指定史跡)に儒制により葬られた。著書に『幼学指要』

『三礼図考』『寒泉精舎遺稿』などがある。

東京都教育委員会」。名付けた家塾を開いた。 官職を辞した後も子弟のために授読講義を行い、「朝ごとに句読を授け、

会日を定めて講筵を開き給えりしに、門人賓客にみちみちて、塾中いること能わざるになべり」と

あって、活況を呈している様子を門弟間宮士信が『寒泉先生行状』に記している。文化十二年

(一八一五)病気のため寒泉精舎を閉鎖し土地を返上した。文化十三年(一八一六)八月九日

七十七歳で死去し、大塚先儒墓所(国指定史跡)に儒制により葬られた。著書に『幼学指要』

『三礼図考』『寒泉精舎遺稿』などがある。

全ての予定の散策を終え、JR飯田橋駅に向かって進む。

「飯田橋」交差点の標識。

水道橋から新宿方面の外堀通りと九段下から江戸川橋方面の目白通りが交差し、さらに

大久保通りの起点になっている「飯田橋」交差点。

「飯田橋」交差点には巨大な歩道橋が。

「飯田橋」交差点の四角形の歩道橋は、JR飯田橋駅の東口前にある。

目白通り、外堀通り、大久保通りが交わる都内有数の大型交差点を渡る歩道橋で、見た目も

インパクトが大!!。

南北に目白通り(都道8号)、東西に外堀通り(都道405号)、そして北西から

大久保通り(都道25号)が交わる5差路だが、目白通りに沿って交差点東側を流れる

神田川を挟んでもう1本、南行き一方通行の都道が外堀通りに交わっていた。

飯田橋交差点からすぐ東側に、もうひとつ交差点が近接している形だが、信号は両方の

交差点で連動しており、変形的な7差路と見ることもできるのだ。

Googleマップより。

交差点にあった案内地図。

現在地はここ。

そして「飯田橋」交差点を渡り、JR飯田橋駅(東口)へ。

先日は、ここ「JR飯田橋駅(東口)」をスタートして「目白通り」の東側を散策し

「 飯田橋ウォーキングガイド・東京の歴史と文化を巡る 」👈リンクと題してブログアップした

のであった。

この日の帰路も新宿駅まで戻り小田急線で帰宅の途へ。

JR飯田橋駅のホーム前、線路沿いの看板には東京国立博物館で開かれている「 大和絵 」👈リンク

の展覧会のポスターが。

これも興味深いのであった。

奪われたのであった。

石畳の坂道が風情を漂わせ、歴史的な建物や伝統的な日本の家屋、料亭、飲み屋が街を

彩っていた。

神楽坂の飲食店やカフェも見逃せないのであった。美味しい和食や洋食、スイーツなど、

さまざまな料理を楽しむことができるようであった。また、古民家を改装したおしゃれなカフェで、

ゆったりとしたひとときを過ごすことができそうであった。

街の中には大小の神社や寺院も点在しており、歴史と宗教の要素が共存していた。

神楽坂の独自の文化と雰囲気は、訪れる人々に深い感銘を与えること間違いなし。

坂道の上からは、都心の景色を一望できる絶好のスポットもあり、日中はもちろん、夜にライト

アップされた神楽坂の景色も素晴らしいものであろうと感じたのであった。

神楽坂

👈リンクの魅力は、日本の伝統と現代の融合から生まれる、独自の魅力に満ちていたのだ。

是非また訪れ、この地で酒を飲みたいと思う魅力ある場所であった。

・・・ END ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.16

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.