PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

矢を放たず鳴弦(めいげん)にとどめます。四方に放たれた矢を授かると開運招福・息災延命

になると伝えられています。

舞の音を奏でる神職達。

鈴と弓を持って舞う。

邪気を射祓い、邪悪を射据えて、招福除災を祈念し天の下平らけく氏子安らけくあるべき

を祈念する、静かな中にも力強い舞である。弓矢の威力で悪魔を調伏する神楽で、この矢を

授かると開運の御神矢としての信仰がある。

赤い面を被る神職。

後ろで別の神職が手助けして。

そして

十一、剣舞(けんまい)

指で空中に九字を切り、護身・除災・勝利のまじないをしながら豊年万作・大漁満足・

天下泰平を祈念し、天地運行の乱れを正します。

神楽の終段である。

赤面の神は鉾を執って進み出て九字を切り、五風十雨、雨風時に順ひ、豊年万作・大漁満足・

天下泰平を祈念して気息を整え、醜(邪悪)を踏み鎮め、天地運行の乱れを正し、邪霊を鎮めて

散供する。

赤い面を付けた天狗が空気を体に吐き入れそれを吐きだすことで空気が浄化されたりして天下泰平を

舞う。護身、除災、勝利の舞をしながら豊年満作、大魚満足、天下泰平を祈念し天地運行の乱れを

正すだと。

十二、毛止幾(もどき)

しながら、斎場にいるすべての人の心に平安と安らぎを取り戻させる『もどき』で神楽は

終了します。

赤面の神の所作をまねたり、おどけたりして笑いを招きつつ座の雰囲気を和めながら散供する。

そして参列者が心に平安と和らぎをとりもどし、平常心即ち普段の心の状態に戻り、新しく

充実し、増進した生命力をもって、再び日常生活に励むようにさせるという「もどき」

(真似をする意)の所作である と。

斎場にいる全ての人の心に平安と安らぎ取り戻させる舞い、黒い面の山の神は神社での神事に

参列され緊張された方が家の帰る前に普段の生活の戻す舞い、という神楽舞で構成され

いると。

黒面の山の神が近くまで来て。

大きな叫び声をあげ、邪気を払ってくれた。

そして十二座に亘る「湯立神楽」の終了を告げる宮司。

神楽が終わると斎場に取り付けられた紙垂(しで)を持ち帰り、家の神棚に祀り、災い除けにする

風習があるとのこと。

櫃にぎっしりと入った紅白の「福餅」。

「福餅」を一つ頂きました。

5色の紙垂(しで)と竹で作られた天蓋(てんがい)を見上げて

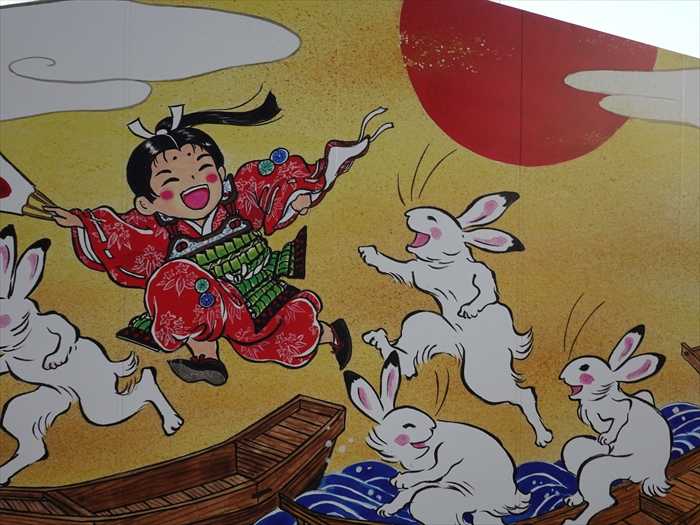

そして境内にあった今年の巨大な絵馬。

「 令和5年癸卯(みずのとう)歳 干支絵馬 」

この絵馬は 藤沢市在住の漫画家 佐野絵里子先生による原画 をもとに奉製した絵馬 と。

牛若丸と今年の干支である兎が八艘飛びのように船上で戯れている様子

そして「湯立神楽」のこの日に合わせて来年の絵馬が。

「 令和6年甲辰(きのえたつ)歳 干支絵馬 」。

旭日を背に舞う縁起の良い龍の姿が。

原画は例年通り、藤沢市内在住の漫画家 佐野絵里子先生に依頼、絵馬作成は藤沢市長後の

㈱グロリア工芸さんにお願いしたとのこと。

今回の図案は、 義経公が来年の干支である龍(辰)に乗って雲の上を駆けている様子

が

描かれている。架空の存在である龍が登場しているだけあって、幻想的な絵となっているのだ。

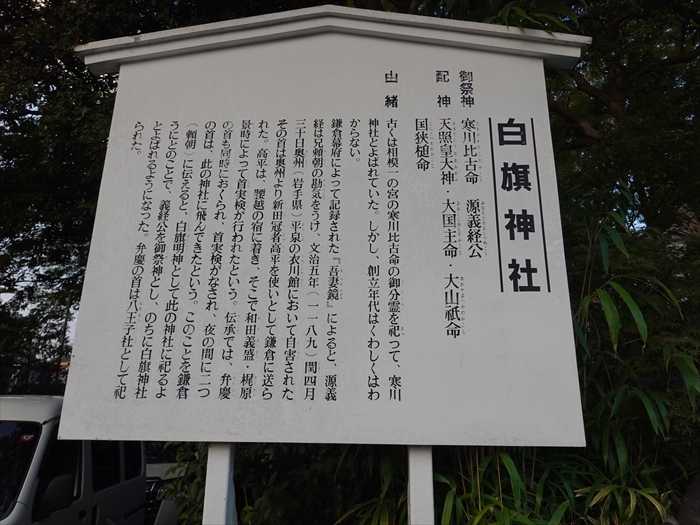

そして順序が逆になってしまったが、「白旗神社」に参拝。

鎌倉幕府によって記録された『吾妻鏡』によると、源義経は兄頼朝 の勘気をうけ、文治5年

(1189)閏4月30日奥州(岩手県)平泉の衣川館において自害された。

その首は奥州より新田冠者高平を使いとして鎌倉に送られた。

高平は、腰越の宿に着き、そこで和田義盛・梶原景時によって首実検が行われたという。

伝承では、弁慶の首も同時におくられ、首実検がなされ、夜の間に二つの首は、此の神社に

飛んできたという。

このことを鎌倉(頼朝)に伝えると、白旗明神として此の神社に祀るようにとのことで、

義経公を御祭神とし、のちに白旗神社とよばれるようになった。弁慶の首は八王子社として

祀られた。」

石段の上に拝殿。

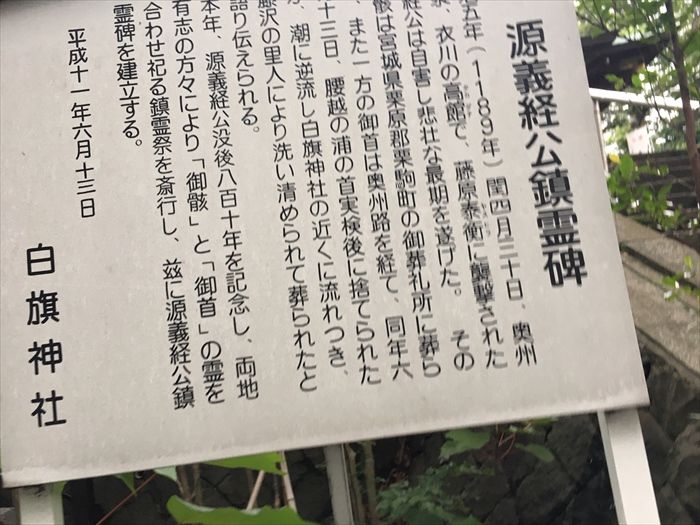

義経公に纏わる「 鎮霊碑 」が。

白旗神社の御首と宮城県栗駒町半官森御葬札所の御骸、両地の魂土を合祀し、義経公の兜を

象った鎮霊碑で1999年(平成11年)に建立された と。

拝殿に参拝。

現在の拝殿は、文政11年(1828)から7年をかけて、天保6年(1835)12月に完成した。

本殿、弊殿、拝殿を連ねた典型的な流権現造り(ながれごんげんづくり)で、外壁部の彫刻は

江戸時代の匠の技が光る貴重な文化財。

昭和55年7月に大改修工事が行われ、平成16年2月に社殿回廊に高欄が設置された と。

そして、往路と同じくバスにて帰路についたのであった。

引き込まれたのであった。神社の広い境内に響く神楽の音と、神聖な舞台の上で

繰り広げられる踊りが、まるで別世界にいるような感覚を呼び覚ましたのであった。

神楽の舞台は厳かでありながらも美しく、神聖なエネルギーがその場に満ち溢れていた。

独特の楽器の音色と共に舞われる踊りは、神秘的で迫力があり、見る者を引き込んで離さない。

演じる神職たちの表情や仕草は、神話や伝統の中に息づく神々との交信の一端を感じさせ、

自分も神聖な儀式に参加している気分に陥ったのであった。

特に、神社の雰囲気と神楽が調和して、自然の中での演技が一層印象的。神聖な木々のそよ風や、

境内に鳴り響く神楽の音が、訪れた者に心地よい穏やかさと神聖な感動を頂いたのであった。

この貴重な経験から、日本の伝統や神聖な儀式に対する深い尊敬の念を抱きつつ、湯立神楽を

通じて日本文化の美しさと豊かさに触れ、心に深く刻まれる一時になったのであった。

・・・END・・・

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.16

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15