PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「 荏原(台)古墳群の成立ち

多摩川下流沿岸、現在の大田区田園調布・世田谷区尾山台・等々力・野毛、かつての

武蔵国荏原郷と呼ばれた地域には、古墳が数多く分布しており、これらは「荏原(台)古墳群」と

呼ばれている。

これは、田園調布を中心とする「田園調布古墳群」と、尾山台から野毛にかけての

「野毛古墳群」とに二分して考えることもある。

この一帯は、多摩川の豊富な水資源と広い平地を利用した農耕を地盤とする強力な首長により

治められていたと考えられる。

荏原(台)古墳群は、その代々の首長と一族の墓地だったのであろう。

古墳の発生期にあたる。

田園調布古墳群での大形前方後円墳が築造される。

5世紀

野毛古墳群で大形円墳が築造される。

6世紀

田園調布古墳群の中で、中・小形前方後円墳が築造される。

6世紀~7世紀前半

古墳の終末期にあたる。

小形円墳が多数築造される。」

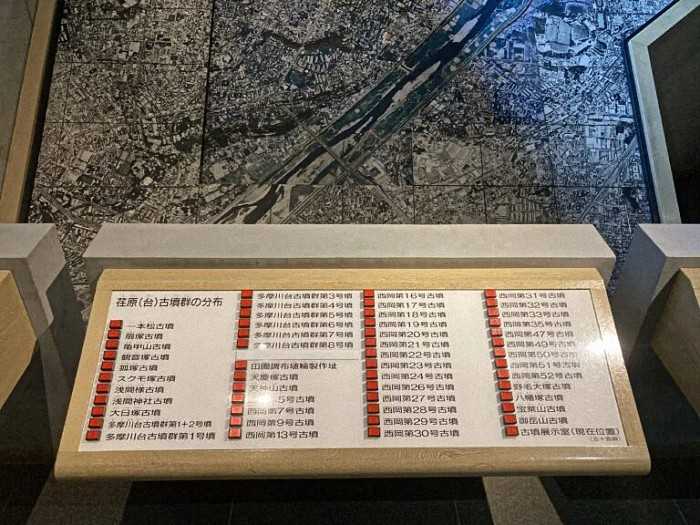

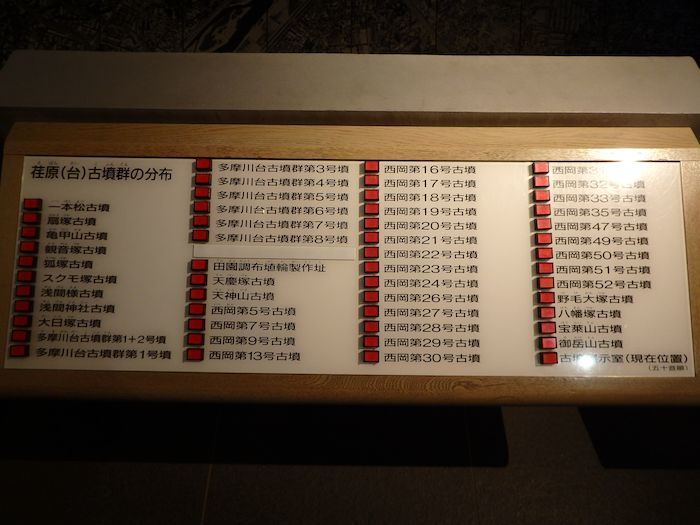

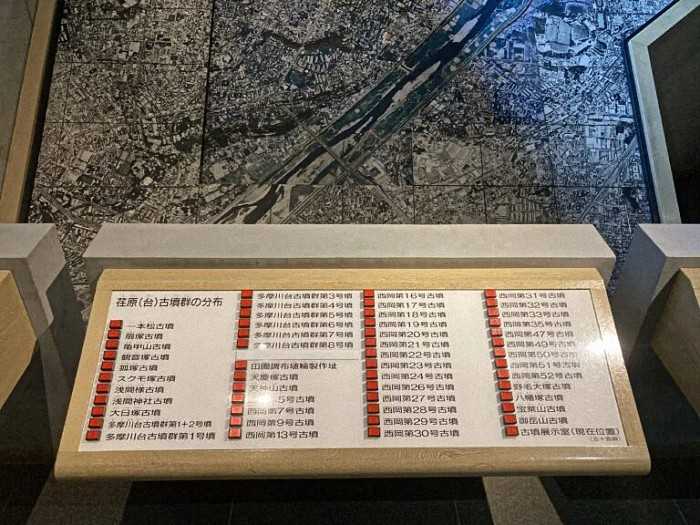

「 荏原(台)古墳群の分布 」

昭和初期に54基の古墳が確認されていたという。

近づいて。

分布パネルの下端に古墳の名称が列挙されており、名称の左にある赤いボタンを押すと上面の

航空写真上に古墳の位置を示すランプが点灯する仕掛けとなっているのであった。

さらに。

1列目

一本松古墳、扇塚古墳、亀甲山古墳、観音塚古墳、狐塚古墳、スクモ塚古墳、浅間様古墳、

浅間神社古墳、大日塚古墳、多摩川台古墳群第1+2号墳、多摩川台古墳第1号墳

(※注1)

2列目

多摩川台古墳群第3号墳、多摩川台古墳群第4号墳、多摩川台古墳群第5号墳、多摩川台古墳群

第6号墳、多摩川台古墳群第7号墳、多摩川台古墳群第8号墳、マスキング(※注2)、

田園調布埴輪製作址、天慶塚古墳、天神山古墳、西岡第5号古墳、西岡第7号古墳、西岡第9号

古墳、西岡第13号古墳

3列目

西岡第16号古墳~西岡24号古墳、西岡26号古墳~西岡第30号古墳

4列目

西岡第31号古墳~西岡第33号古墳、西岡35号古墳、西岡47号古墳、西岡49号古墳、

西岡50号古墳~西岡52号古墳、八幡塚古墳、蓬莱山古墳、御岳山古墳、

古墳展示室(現在位置)

(五十音順)

※注1:「多摩川台古墳第1号墳」の前に「多摩川台古墳群第1+2号墳」とあり、重複?

※注2:「マスキング」されたところには「多摩川台古墳群第9号墳」と書かれていた?。

多摩川台古墳群は円墳9基と考えられていたが、調査の結果、実際は円墳8基で

あったため、第9号古墳は抹消?

多摩川台公園内・周辺の古墳。

多摩川台公園内の古墳と勾玉が見つかった古墳。

次は「 武蔵国造の乱 」のコーナーへ。

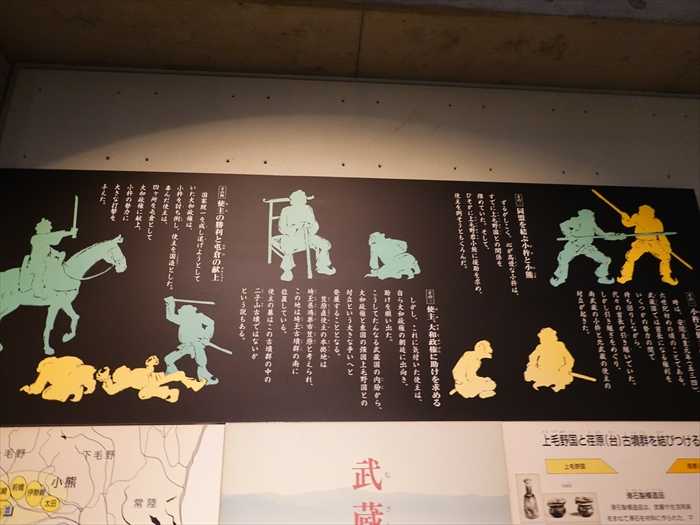

「 武蔵国造の乱 」案内。

「 武蔵国造の乱(むさしのくにのみやつこのらん)

「日本書紀」巻十八 安閑天皇元年の条

武蔵国では、笠原直使主(かさはらのあたいおみ)とその同族小杵(おぎ)が国造(くにのみやつこ・

国を治める豪族)の地位を争っており、年を経ても決めがたい状態であった。

小杵の性格は、けわしく逆らうことがあり、心は高慢で素直さがなかった。そしてひそかに

上毛野君(かみつけのきみ)小熊(おぐま)に援助を求め使主を殺そうとした。

このことを知った使主は、逃げて京へいたり、そのありさまを訴え出た。朝廷は裁断を下し、

使主を国造とし、小杵を誅した。

国造使主はかしこまり、喜んで

横停 (よこぬ・多摩横山と埼玉県横美郡の2説がある)

橘花 (たちばな・川崎市と横浜市港北区の一部)

多氷 (たひ・多末の書き誤りといわれ、東京都多摩地域とされる)

倉樔 (くらす・横浜市南部)

の四ヶ所の屯倉(こゆ・朝廷の直轄地)を朝廷に献上した。」

「 上毛野国と荏原(台)古墳群を結び付ける副葬品 」

滑石製模造品

滑石製模造品は、武器や生活用具をまねて滑石を材料に作られた、マツリなどで使われる道具と

考えられている。

荏原(台)古墳群の野毛大塚古墳出土のセットは、上毛野(群馬県)の白石稲荷山古墳のセットと

よく似ており、上毛野の以外の関東ではみられない飲食用具の模造品を含まれている。

そのため、上毛野で作られ、南武蔵に持ち込まれたのではないかと考えられる。

比較写真左:上毛野国からの出土品 右:荏原(台)古墳群からの出土品

上毛野国(左):

石製杵、石製坩、石製盤、石製履、石製案(あん)、石製刀子、石製勾玉

(群馬県藤岡市 白石稲荷山古墳出土、写真提供 東京国立博物館)

荏原(台)古墳群(右):

石製坩(かん)、石製槽(ふね)、石製履(くつ)、石製槽形品、石製刀子、石製勾玉

(世田谷区 野毛大塚古墳出土、写真提供 東京国立博物館)

※坩(かん):壷

※槽(ふね):水、酒などを入れる箱型の器

※石製案(あん):物などを載せる台、机

甲冑

野毛大塚古墳から武蔵では最古とされる甲冑が出土している。

これも上毛野の首長の元にあった甲冑が分け与えられたと考えられる。

上毛野国:短甲(群馬県太田市 鶴山古墳出土、写真提供 群馬県立歴史博物館)

荏原(台)古墳群:短甲復元図(世田谷区 御岳山古墳出土)

6世紀前半を盛りに、上毛野を中心に流行したと考えられる鈴鏡が荏原(台)古墳群の

御岳山古墳と西岡第28号古墳でも出土している。

これら両地域は鈴鏡を使ってマツリを行う共通の文化圏としてとたえられるのではないだろうか。

上毛野国:五鈴鏡(群馬県高崎市 観音塚古墳出土、写真提供 高崎市教育委員会)

荏原(台)古墳群:六鈴鏡(大田区 西岡第28号古墳出土、慶応義塾大学所蔵)

こららの資料は、野毛大塚古墳が築造された5世紀前半頃、南武蔵の首長が、当時先進的であった

上毛野国の政治勢力下に入ったことを暗示している。

その結果、①鈴鏡を用いた祭礼(マツリ)が荏原(台)古墳群でも行われたり、②武蔵国造の

継承権の争いに上毛野君が介入した事件が起こったと考えられる。

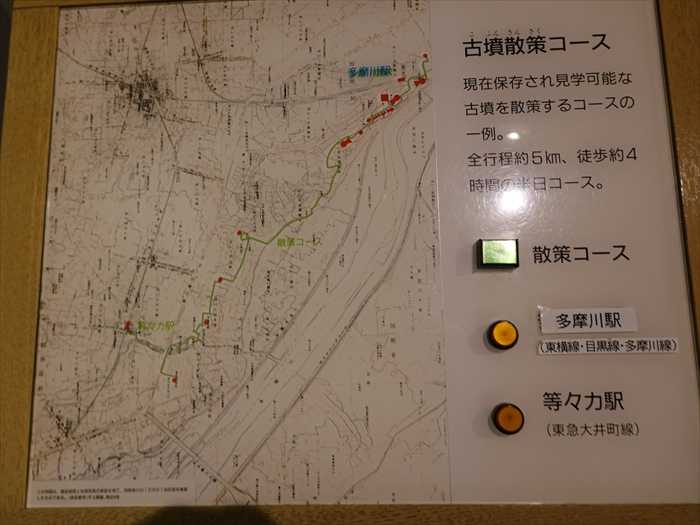

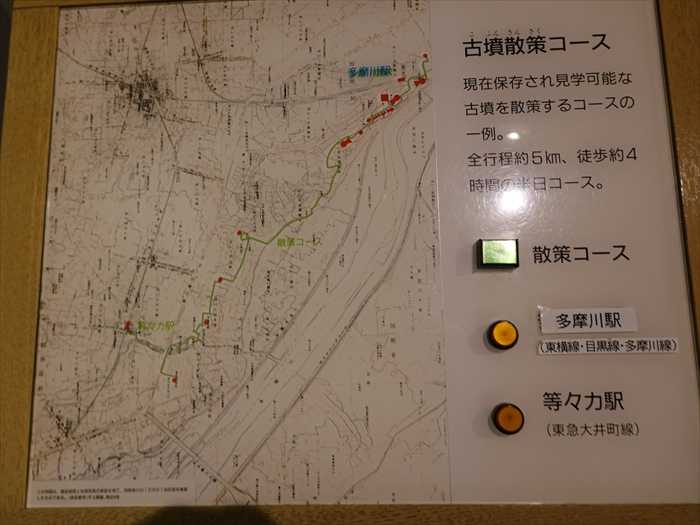

「古墳散策コース

現在保存され見学可能な古墳を散策するコースの一例。

全工程約5km、徒歩4時間の半日コース。」

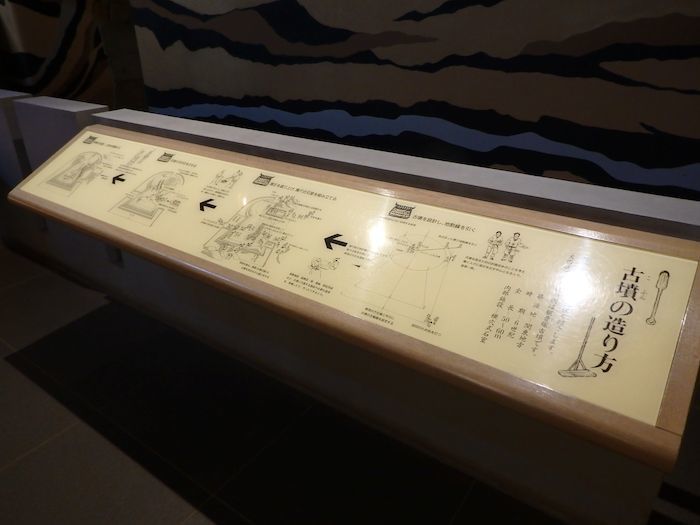

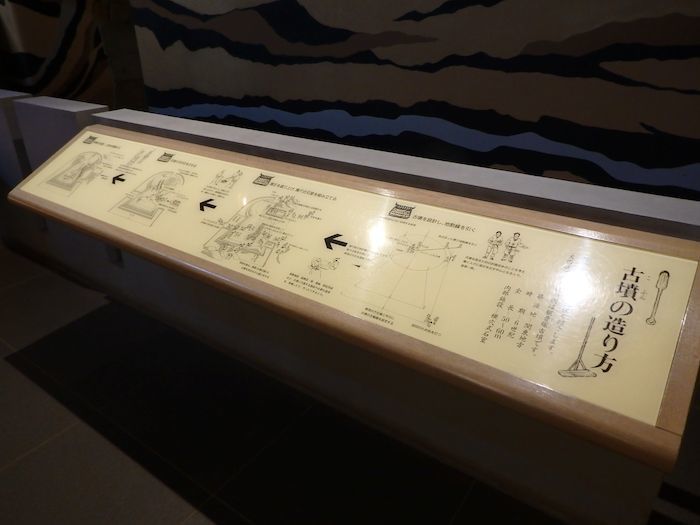

「古墳の造り方」

「古墳の造り方

前方後円墳の築造過程を紹介します。

大田区で最も近い例は観音塚古墳です。

築造地 関東地方

時期 6世紀

全長 50~60m

内部施設 横穴式石室」

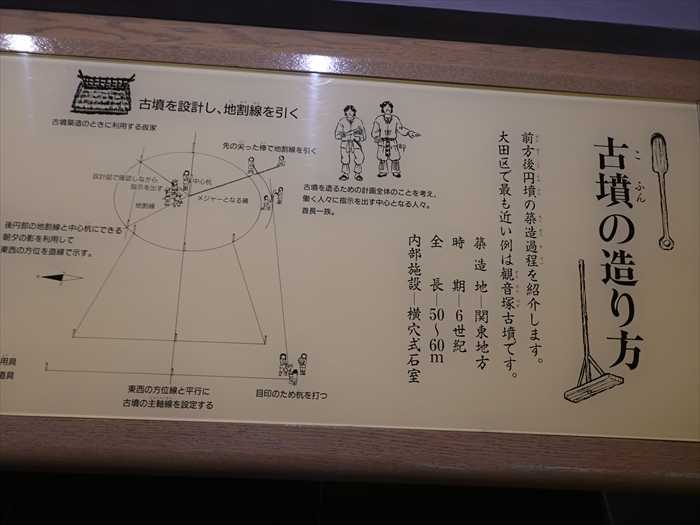

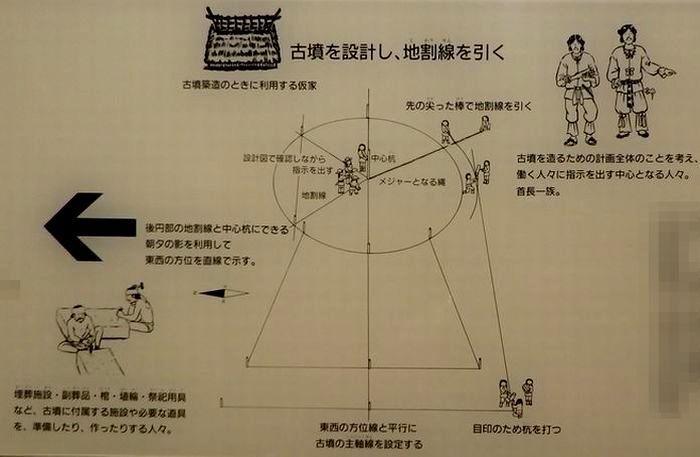

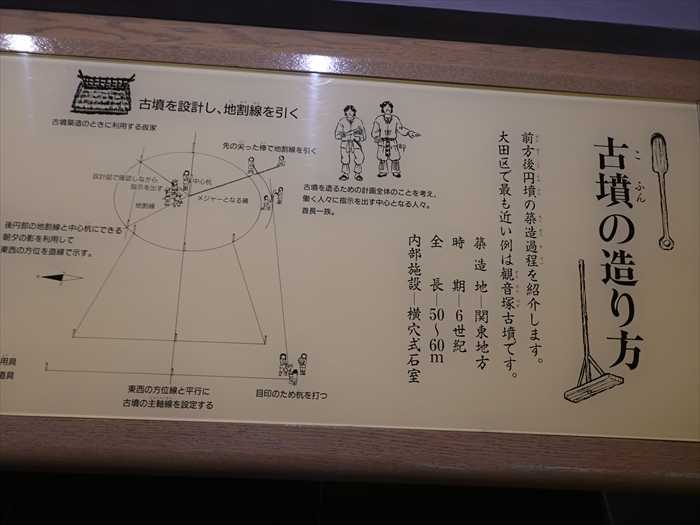

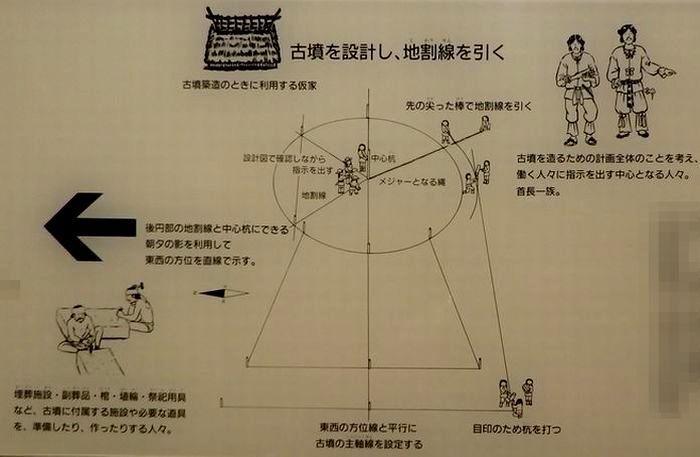

「 古墳を設計し、地割線を引く 」

上段/古墳築造のときに利用する仮家。

右上/二人の人物図。

古墳を造るための計画全体のことを考え、働く人々に指示を出す人々。

首長一族。

中央/働く人物図。

・先の尖った棒で地割線をひく

・設計図で確認しながら指示を出す

・中心杭、メジャーとなる縄

・後円部の地割線と中心杭にできる朝夕の影を利用して東西の方位を直線で示す

左下/二人の人物図。

埋葬施設・副葬品・棺・埴輪・祭祀用具など、古墳に付属する施設や必要な道具を準備したり、

作ったりする人々。

「 墳丘を盛り上げ、横穴式石室を組み立てる

中央/作業をする人々。

・石室石組裏込用年度を採掘する

・石材を運ぶ

・石材の整形加工

・根石の上に壁石を組み上げる

・石組の裏込をする

・擂鉢状の傾斜を利用して土を流し込むように重ねていく

・モッコに土を入れ、天秤棒で担ぎ、盛土を運ぶ

・墳丘面を叩き固める

・周溝を掘る

・墳裾(古墳の裾)の位置を定めながら盛土をする

・(周溝を)平らにならす

・周溝に土橋を残す

左上/三人の人物図。

力仕事をする人々。

古墳の土を盛り上げたり、埋葬施設の石材や棺・埴輪などを運び、設置する。」」

「 石室の天井石をのせる

中央/作業をする人々。

・丸太のコロを敷き、天井石を所定の位置まで移動させる

・天井石の運搬路

石室天井レベルまで運び上げられるように緩やかな坂を作る

・修羅や梃子などを利用して天井石を運ぶ

左上/二人の人物図。

高い専門知識をもち、古墳を造るために必要な技術を指導する人々。

首長一族に仕え、仕事を手伝い、助ける。

「 埴輪を設置し、石室を閉塞する

中央/作業をする人々。

(後円部)

・横穴敷き入口を閉じるための扉石、閉塞石、封土

・石室に棺を運び入れ、石室入口を閉める

(前方部)

・杭と縄で埴輪を並べる位置を示す

・埴輪製作所から埴輪を運ぶ

・埴輪を墳丘に運ぶ

・埴輪を並べる

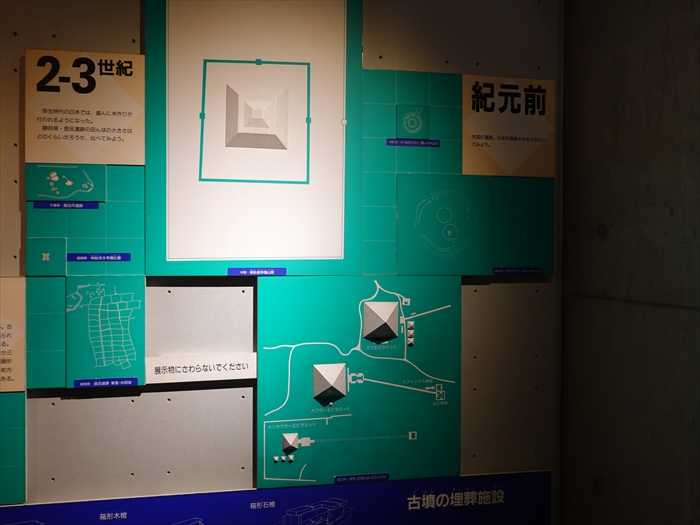

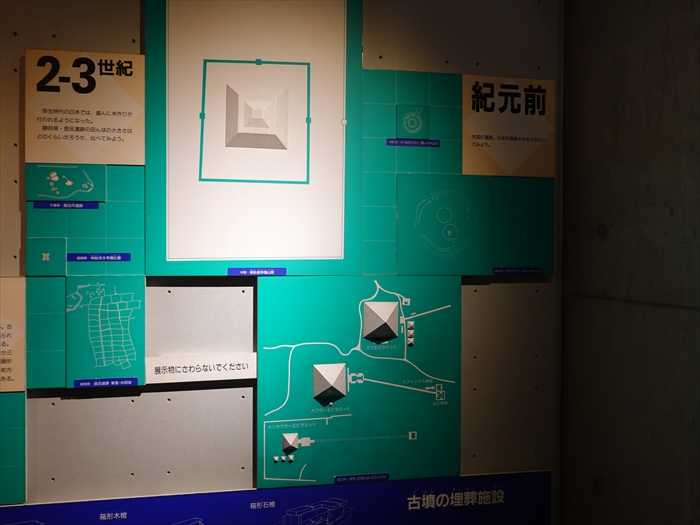

「 いろいろな古墳とその大きさ

紀元前

外国の遺跡、日本の遺跡と

2-3世紀

弥生時代の日本では、盛んに米作りが行われるようになった。

静岡県・登呂遺跡の田んぼの大きさはどのくらいだろうか、比べてみよう。

エジプト ギザ。ピラミッド・スフィンクス。

4世紀、5 世紀

4世紀

古墳が各地で造られるようになる。

古墳時代が始まった。

日本だけしか見られない形といわれる前方後円墳も現れる。

最も古い前方後円墳は、前方部の形が三味線の撥形をしていたり、全体が柄鏡形だったりする。

また、後円部に比べて前方部が低く造られているという特徴がある。

5世紀

巨大な前方後円墳が造られる。

応神天皇陵(全長420m)や仁徳天皇陵(全長486m)は、世界で最も大きな築造物の

ひとつに数えられる。

この頃の前方後円墳は、前方部の先端が広がり、高さもだんだん高くなってくる。

前方後円墳以外の変わった古墳も増えてくる。

上段、右から/

大阪府 仲津姫命陵(仲津山)古墳・・・前方後円墳

大阪府 応神天皇陵(誉田御廟山)古墳・・・同上

大阪府 仁徳天皇陵(大山)古墳・・・同上

大阪府 にさんざい古墳・・・同上

下段、右から/

東京都 亀甲山古墳・・・同上

栃木県 上侍塚古墳・・・前方後方墳

奈良県 乙女山古墳・・・帆立貝型古墳

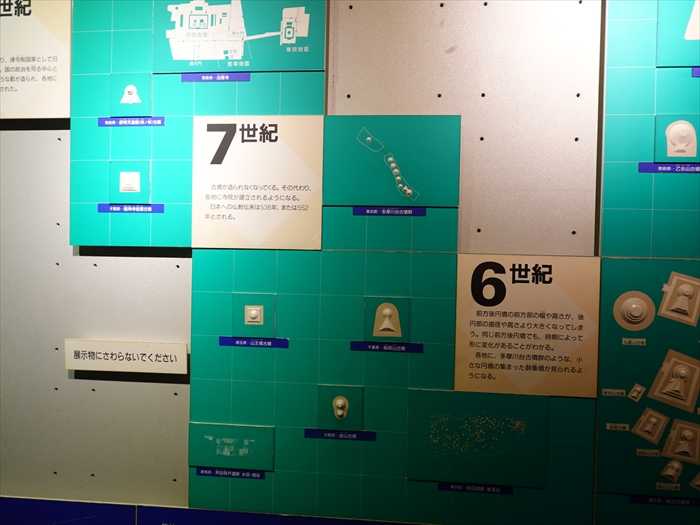

6世紀、7世紀 。

「 6世紀

上段、右/千葉県 稲荷山古墳・・・前方後円墳

上段、左/埼玉県 山王塚古墳・・・上円下方墳

下段、右/東京都 船田遺跡 集落址

下段、央/大阪府 金山古墳・・・双円墳

下段、左/群馬県 芦田貝戸遺跡 水田・畑址

「 7世紀

「 8世紀

「 古墳の埋葬施設

右から

箱型石棺 、 箱型木棺 、 長持形石棺。

割竹形木棺・舟形木棺

割竹形木棺・舟形木棺の形を模し、石材を利用して作られた。4 ~ 5世紀にかけて盛んに

用いられた。

家形石棺

棺蓋が寄棟造り家屋の屋根に似ていることからこの名がある。5世紀代、棺身はまだ舟形石棺の

伝統を残すが、蓋は家形をしている。6世紀以降は棺身か箱形に整えられる。

埴輪棺 ・ 埴輪円筒棺

円箇形埴輪や朝顔形埴輸を棺に転用することは、埴輪の元となった弥生時代後期の

特殊器台形土器からみられ、埴輪が作られていた期間を通して行われ、埴輪棺と呼ばれる。

槨

古墳の盛土に、直接木棺を埋葬する際に用いられ、棺を覆う材料によって粘土槨、木炭槨

礫槨に分類される。発生期及び前期の古墳によく用いられ、特に、東日本の初期古墳に多く

採用されている。

竪穴式石室

礫を張った床に粘土で棺を設置し、これを覆うために周りの型を積石て造り、最後に天井石を

のせて密封した施設。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

多摩川下流沿岸、現在の大田区田園調布・世田谷区尾山台・等々力・野毛、かつての

武蔵国荏原郷と呼ばれた地域には、古墳が数多く分布しており、これらは「荏原(台)古墳群」と

呼ばれている。

これは、田園調布を中心とする「田園調布古墳群」と、尾山台から野毛にかけての

「野毛古墳群」とに二分して考えることもある。

この一帯は、多摩川の豊富な水資源と広い平地を利用した農耕を地盤とする強力な首長により

治められていたと考えられる。

荏原(台)古墳群は、その代々の首長と一族の墓地だったのであろう。

古墳の発生期にあたる。

田園調布古墳群での大形前方後円墳が築造される。

5世紀

野毛古墳群で大形円墳が築造される。

6世紀

田園調布古墳群の中で、中・小形前方後円墳が築造される。

6世紀~7世紀前半

古墳の終末期にあたる。

小形円墳が多数築造される。」

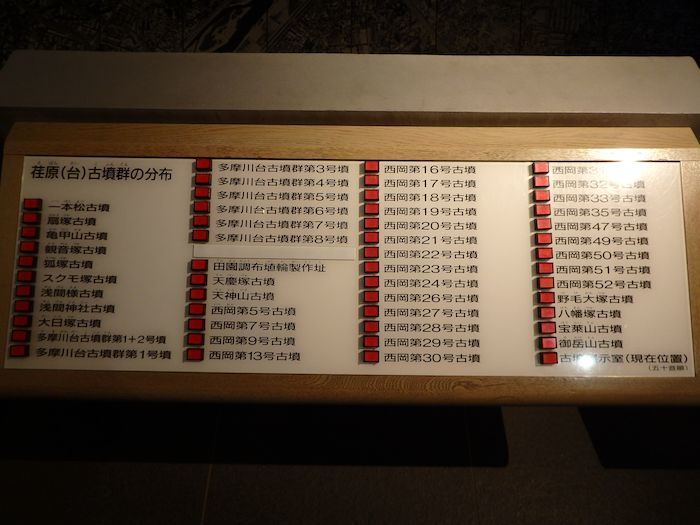

「 荏原(台)古墳群の分布 」

昭和初期に54基の古墳が確認されていたという。

近づいて。

分布パネルの下端に古墳の名称が列挙されており、名称の左にある赤いボタンを押すと上面の

航空写真上に古墳の位置を示すランプが点灯する仕掛けとなっているのであった。

さらに。

1列目

一本松古墳、扇塚古墳、亀甲山古墳、観音塚古墳、狐塚古墳、スクモ塚古墳、浅間様古墳、

浅間神社古墳、大日塚古墳、多摩川台古墳群第1+2号墳、多摩川台古墳第1号墳

(※注1)

2列目

多摩川台古墳群第3号墳、多摩川台古墳群第4号墳、多摩川台古墳群第5号墳、多摩川台古墳群

第6号墳、多摩川台古墳群第7号墳、多摩川台古墳群第8号墳、マスキング(※注2)、

田園調布埴輪製作址、天慶塚古墳、天神山古墳、西岡第5号古墳、西岡第7号古墳、西岡第9号

古墳、西岡第13号古墳

3列目

西岡第16号古墳~西岡24号古墳、西岡26号古墳~西岡第30号古墳

4列目

西岡第31号古墳~西岡第33号古墳、西岡35号古墳、西岡47号古墳、西岡49号古墳、

西岡50号古墳~西岡52号古墳、八幡塚古墳、蓬莱山古墳、御岳山古墳、

古墳展示室(現在位置)

(五十音順)

※注1:「多摩川台古墳第1号墳」の前に「多摩川台古墳群第1+2号墳」とあり、重複?

※注2:「マスキング」されたところには「多摩川台古墳群第9号墳」と書かれていた?。

多摩川台古墳群は円墳9基と考えられていたが、調査の結果、実際は円墳8基で

あったため、第9号古墳は抹消?

多摩川台公園内・周辺の古墳。

多摩川台公園内の古墳と勾玉が見つかった古墳。

次は「 武蔵国造の乱 」のコーナーへ。

「 武蔵国造の乱 」案内。

「 武蔵国造の乱(むさしのくにのみやつこのらん)

「日本書紀」巻十八 安閑天皇元年の条

武蔵国では、笠原直使主(かさはらのあたいおみ)とその同族小杵(おぎ)が国造(くにのみやつこ・

国を治める豪族)の地位を争っており、年を経ても決めがたい状態であった。

小杵の性格は、けわしく逆らうことがあり、心は高慢で素直さがなかった。そしてひそかに

上毛野君(かみつけのきみ)小熊(おぐま)に援助を求め使主を殺そうとした。

このことを知った使主は、逃げて京へいたり、そのありさまを訴え出た。朝廷は裁断を下し、

使主を国造とし、小杵を誅した。

国造使主はかしこまり、喜んで

横停 (よこぬ・多摩横山と埼玉県横美郡の2説がある)

橘花 (たちばな・川崎市と横浜市港北区の一部)

多氷 (たひ・多末の書き誤りといわれ、東京都多摩地域とされる)

倉樔 (くらす・横浜市南部)

の四ヶ所の屯倉(こゆ・朝廷の直轄地)を朝廷に献上した。」

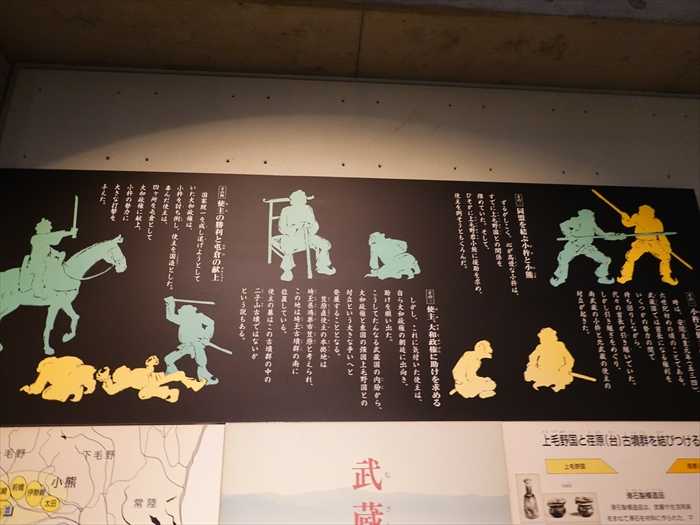

上段、挿絵付きの文章を右から左へ

(その1)

小杵と使主の対立

時は、安閑天皇元年(534)、6世紀初めの頃のことである。

武蔵国では首長になる権利を幾つかの勢力の間で持ち回りしながら、代々の首長が

引き継いでいた。しかし、引き継ぎをめぐり、南武蔵の小杵と北武蔵の使主の対立が起きた。

(その2)

同盟を結ぶ小杵と小熊

ずるかしこく、心が傲慢な小杵は、すでに上毛野国との関係を強めていた。

そして、ひそかに上毛野君小熊に援助を求め、使主を倒そうと目論んだ。

(その3)

使主、大和政権に助けを求める

しかし、これに気付いた使主は自ら大和政権の朝廷に出向き、助けを願い出た。

こうして単なる武蔵国の内紛から、大和政権と東国の強国上毛野国との対立という大きな争いへと

発展することとなる。

笠原直使主の本拠地は、埼玉県鴻巣市笠原と考えられ、この地は埼玉古墳群の南に位置している。

使主の墓はこの古墳群の中の二子山古墳群ではないかという説もある。

(その4)

使主の勝利と屯倉の献上

国家統一を成し遂げようとしていた大和政権は、小杵を討ち倒し、使主を国造とした。

喜んだ使主は、4ヶ所を屯倉として大和政権に献上、小杵の勢力に大きな打撃を与えた。

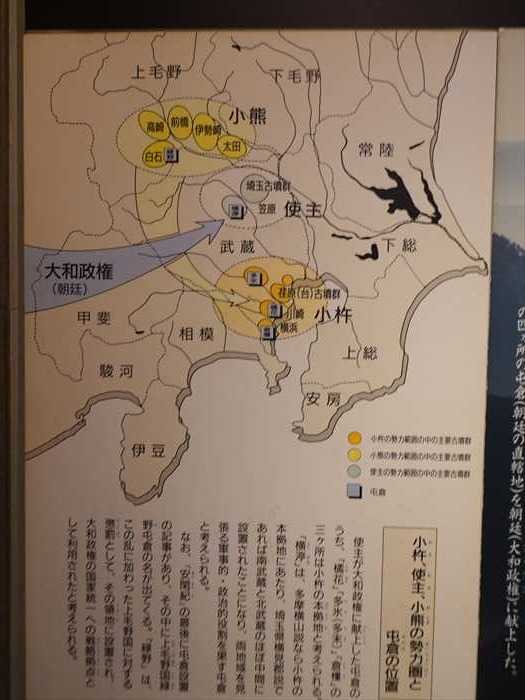

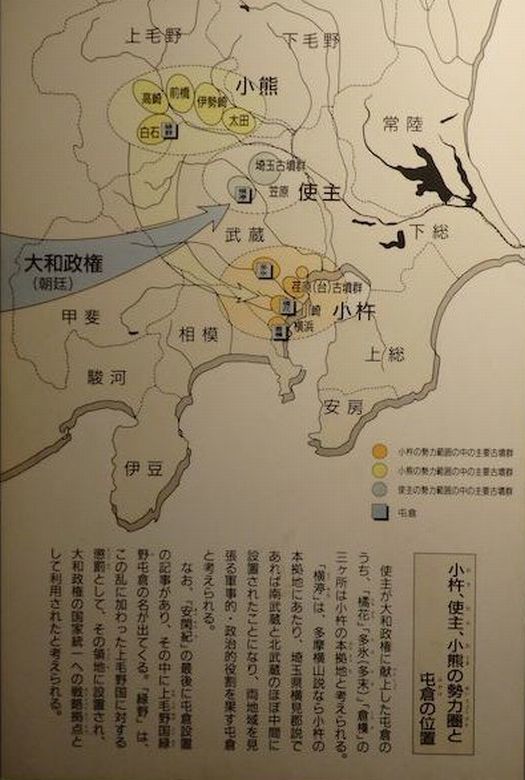

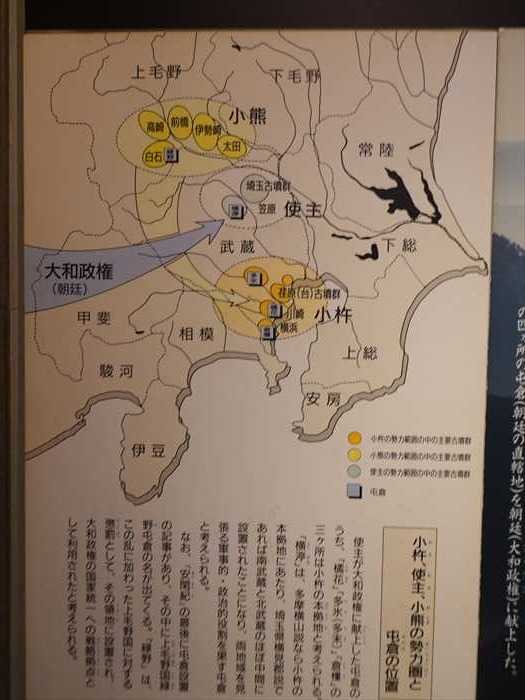

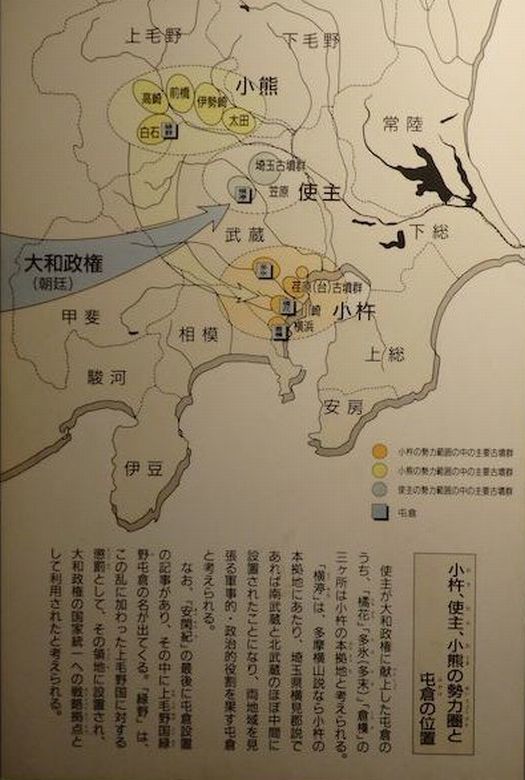

「 小杵(おぎ)、使主 (おみ) 、小熊 (おぐま) の勢力圏と屯倉 (こゆ) の位置

上段、挿絵付きの文章を右から左へ

(その1)

小杵と使主の対立

時は、安閑天皇元年(534)、6世紀初めの頃のことである。

武蔵国では首長になる権利を幾つかの勢力の間で持ち回りしながら、代々の首長が

引き継いでいた。しかし、引き継ぎをめぐり、南武蔵の小杵と北武蔵の使主の対立が起きた。

(その2)

同盟を結ぶ小杵と小熊

ずるかしこく、心が傲慢な小杵は、すでに上毛野国との関係を強めていた。

そして、ひそかに上毛野君小熊に援助を求め、使主を倒そうと目論んだ。

(その3)

使主、大和政権に助けを求める

しかし、これに気付いた使主は自ら大和政権の朝廷に出向き、助けを願い出た。

こうして単なる武蔵国の内紛から、大和政権と東国の強国上毛野国との対立という大きな争いへと

発展することとなる。

笠原直使主の本拠地は、埼玉県鴻巣市笠原と考えられ、この地は埼玉古墳群の南に位置している。

使主の墓はこの古墳群の中の二子山古墳群ではないかという説もある。

(その4)

使主の勝利と屯倉の献上

国家統一を成し遂げようとしていた大和政権は、小杵を討ち倒し、使主を国造とした。

喜んだ使主は、4ヶ所を屯倉として大和政権に献上、小杵の勢力に大きな打撃を与えた。

「 小杵(おぎ)、使主 (おみ) 、小熊 (おぐま) の勢力圏と屯倉 (こゆ) の位置

使主が大和政権に献上した屯倉のうち、「橘花(たちばな)」「多氷(たひ)」

「倉樔(くらす)」の三ヶ所は小杵の本拠地と考えられる。

「横渟(よこぬ)」は、多摩横山説なら小杵の本拠地にあたり、埼玉県横見郡説であれば南武蔵と

北武蔵のほぼ中間に設置されたことになり、両地域を見張る軍事的・政治的役割を果たす屯倉と

考えられる。

なお、『安閑紀』の最後に屯倉設置の記事があり、その中に上毛野国緑野屯倉の名が出てくる。

「緑野(ろくの)」は、この乱に加わった上毛野国に対する懲罰として、その領地に設置され、

大和政権の国家統一への戦略拠点として利用されたと考えられる。

(図示)

橙色 ● :小杵の勢力範囲の中の主要古墳群・・・荏原(台)古墳群、川崎、横浜、多摩

黄色 ● :小熊の勢力範囲の中の主要古墳群・・・埼玉古墳群、笠原

「倉樔(くらす)」の三ヶ所は小杵の本拠地と考えられる。

「横渟(よこぬ)」は、多摩横山説なら小杵の本拠地にあたり、埼玉県横見郡説であれば南武蔵と

北武蔵のほぼ中間に設置されたことになり、両地域を見張る軍事的・政治的役割を果たす屯倉と

考えられる。

なお、『安閑紀』の最後に屯倉設置の記事があり、その中に上毛野国緑野屯倉の名が出てくる。

「緑野(ろくの)」は、この乱に加わった上毛野国に対する懲罰として、その領地に設置され、

大和政権の国家統一への戦略拠点として利用されたと考えられる。

(図示)

橙色 ● :小杵の勢力範囲の中の主要古墳群・・・荏原(台)古墳群、川崎、横浜、多摩

黄色 ● :小熊の勢力範囲の中の主要古墳群・・・埼玉古墳群、笠原

水色 ●

:使主の勢力範囲の中の主要古墳群・・・太田、伊勢崎、前橋、高崎、白石

四角印 ■

:屯倉

「 上毛野国と荏原(台)古墳群を結び付ける副葬品 」

滑石製模造品

滑石製模造品は、武器や生活用具をまねて滑石を材料に作られた、マツリなどで使われる道具と

考えられている。

荏原(台)古墳群の野毛大塚古墳出土のセットは、上毛野(群馬県)の白石稲荷山古墳のセットと

よく似ており、上毛野の以外の関東ではみられない飲食用具の模造品を含まれている。

そのため、上毛野で作られ、南武蔵に持ち込まれたのではないかと考えられる。

比較写真左:上毛野国からの出土品 右:荏原(台)古墳群からの出土品

上毛野国(左):

石製杵、石製坩、石製盤、石製履、石製案(あん)、石製刀子、石製勾玉

(群馬県藤岡市 白石稲荷山古墳出土、写真提供 東京国立博物館)

荏原(台)古墳群(右):

石製坩(かん)、石製槽(ふね)、石製履(くつ)、石製槽形品、石製刀子、石製勾玉

(世田谷区 野毛大塚古墳出土、写真提供 東京国立博物館)

※坩(かん):壷

※槽(ふね):水、酒などを入れる箱型の器

※石製案(あん):物などを載せる台、机

甲冑

野毛大塚古墳から武蔵では最古とされる甲冑が出土している。

これも上毛野の首長の元にあった甲冑が分け与えられたと考えられる。

上毛野国:短甲(群馬県太田市 鶴山古墳出土、写真提供 群馬県立歴史博物館)

荏原(台)古墳群:短甲復元図(世田谷区 御岳山古墳出土)

6世紀前半を盛りに、上毛野を中心に流行したと考えられる鈴鏡が荏原(台)古墳群の

御岳山古墳と西岡第28号古墳でも出土している。

これら両地域は鈴鏡を使ってマツリを行う共通の文化圏としてとたえられるのではないだろうか。

上毛野国:五鈴鏡(群馬県高崎市 観音塚古墳出土、写真提供 高崎市教育委員会)

荏原(台)古墳群:六鈴鏡(大田区 西岡第28号古墳出土、慶応義塾大学所蔵)

こららの資料は、野毛大塚古墳が築造された5世紀前半頃、南武蔵の首長が、当時先進的であった

上毛野国の政治勢力下に入ったことを暗示している。

その結果、①鈴鏡を用いた祭礼(マツリ)が荏原(台)古墳群でも行われたり、②武蔵国造の

継承権の争いに上毛野君が介入した事件が起こったと考えられる。

「古墳散策コース

現在保存され見学可能な古墳を散策するコースの一例。

全工程約5km、徒歩4時間の半日コース。」

「古墳の造り方」

「古墳の造り方

前方後円墳の築造過程を紹介します。

大田区で最も近い例は観音塚古墳です。

築造地 関東地方

時期 6世紀

全長 50~60m

内部施設 横穴式石室」

「 古墳を設計し、地割線を引く 」

上段/古墳築造のときに利用する仮家。

右上/二人の人物図。

古墳を造るための計画全体のことを考え、働く人々に指示を出す人々。

首長一族。

中央/働く人物図。

・先の尖った棒で地割線をひく

・設計図で確認しながら指示を出す

・中心杭、メジャーとなる縄

・後円部の地割線と中心杭にできる朝夕の影を利用して東西の方位を直線で示す

左下/二人の人物図。

埋葬施設・副葬品・棺・埴輪・祭祀用具など、古墳に付属する施設や必要な道具を準備したり、

作ったりする人々。

「 墳丘を盛り上げ、横穴式石室を組み立てる

中央/作業をする人々。

・石室石組裏込用年度を採掘する

・石材を運ぶ

・石材の整形加工

・根石の上に壁石を組み上げる

・石組の裏込をする

・擂鉢状の傾斜を利用して土を流し込むように重ねていく

・モッコに土を入れ、天秤棒で担ぎ、盛土を運ぶ

・墳丘面を叩き固める

・周溝を掘る

・墳裾(古墳の裾)の位置を定めながら盛土をする

・(周溝を)平らにならす

・周溝に土橋を残す

左上/三人の人物図。

力仕事をする人々。

古墳の土を盛り上げたり、埋葬施設の石材や棺・埴輪などを運び、設置する。」」

「 石室の天井石をのせる

中央/作業をする人々。

・丸太のコロを敷き、天井石を所定の位置まで移動させる

・天井石の運搬路

石室天井レベルまで運び上げられるように緩やかな坂を作る

・修羅や梃子などを利用して天井石を運ぶ

左上/二人の人物図。

高い専門知識をもち、古墳を造るために必要な技術を指導する人々。

首長一族に仕え、仕事を手伝い、助ける。

「 埴輪を設置し、石室を閉塞する

中央/作業をする人々。

(後円部)

・横穴敷き入口を閉じるための扉石、閉塞石、封土

・石室に棺を運び入れ、石室入口を閉める

(前方部)

・杭と縄で埴輪を並べる位置を示す

・埴輪製作所から埴輪を運ぶ

・埴輪を墳丘に運ぶ

・埴輪を並べる

「 いろいろな古墳とその大きさ

紀元前

外国の遺跡、日本の遺跡と

2-3世紀

弥生時代の日本では、盛んに米作りが行われるようになった。

静岡県・登呂遺跡の田んぼの大きさはどのくらいだろうか、比べてみよう。

エジプト ギザ。ピラミッド・スフィンクス。

4世紀、5 世紀

4世紀

古墳が各地で造られるようになる。

古墳時代が始まった。

日本だけしか見られない形といわれる前方後円墳も現れる。

最も古い前方後円墳は、前方部の形が三味線の撥形をしていたり、全体が柄鏡形だったりする。

また、後円部に比べて前方部が低く造られているという特徴がある。

5世紀

巨大な前方後円墳が造られる。

応神天皇陵(全長420m)や仁徳天皇陵(全長486m)は、世界で最も大きな築造物の

ひとつに数えられる。

この頃の前方後円墳は、前方部の先端が広がり、高さもだんだん高くなってくる。

前方後円墳以外の変わった古墳も増えてくる。

上段、右から/

大阪府 仲津姫命陵(仲津山)古墳・・・前方後円墳

大阪府 応神天皇陵(誉田御廟山)古墳・・・同上

大阪府 仁徳天皇陵(大山)古墳・・・同上

大阪府 にさんざい古墳・・・同上

下段、右から/

東京都 亀甲山古墳・・・同上

栃木県 上侍塚古墳・・・前方後方墳

奈良県 乙女山古墳・・・帆立貝型古墳

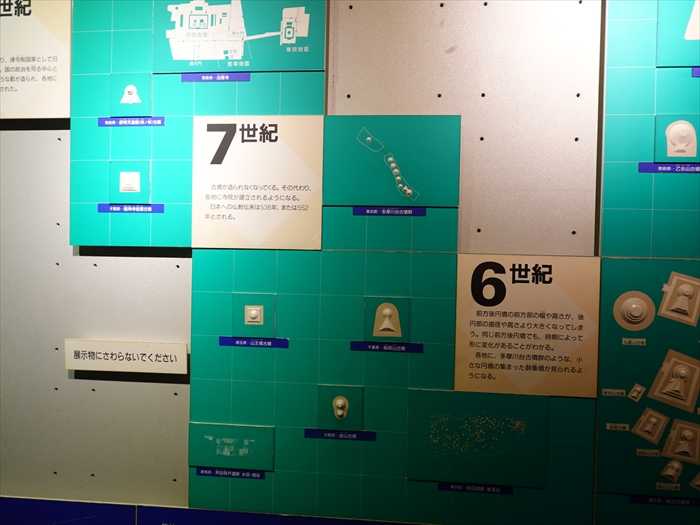

6世紀、7世紀 。

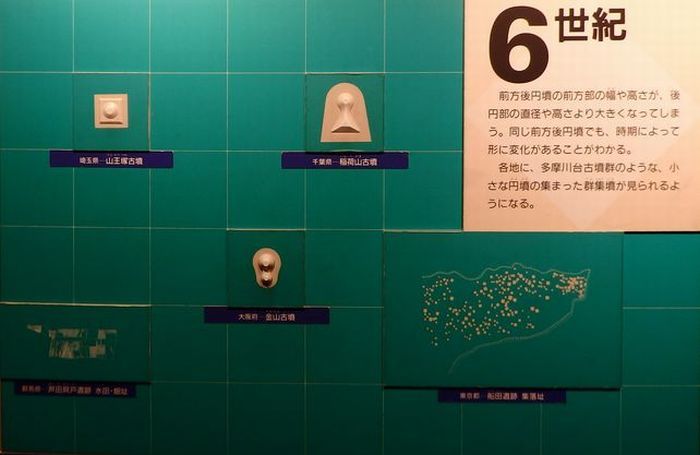

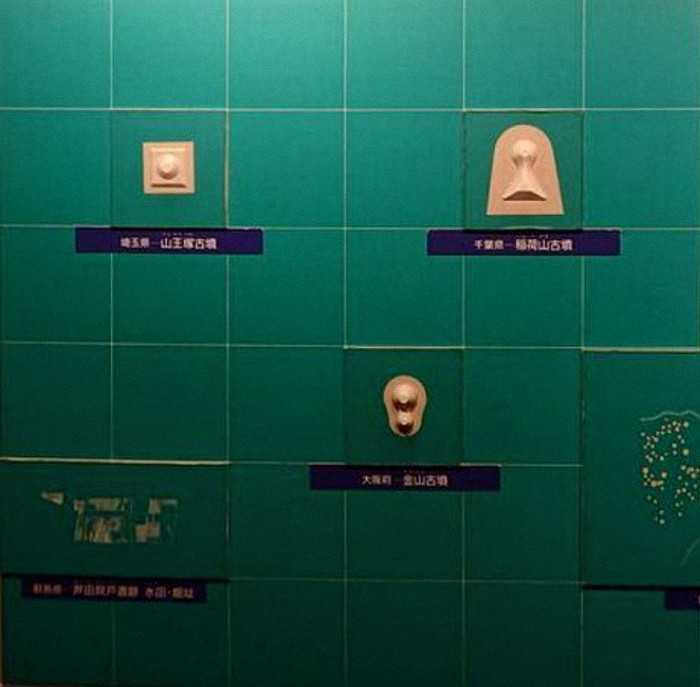

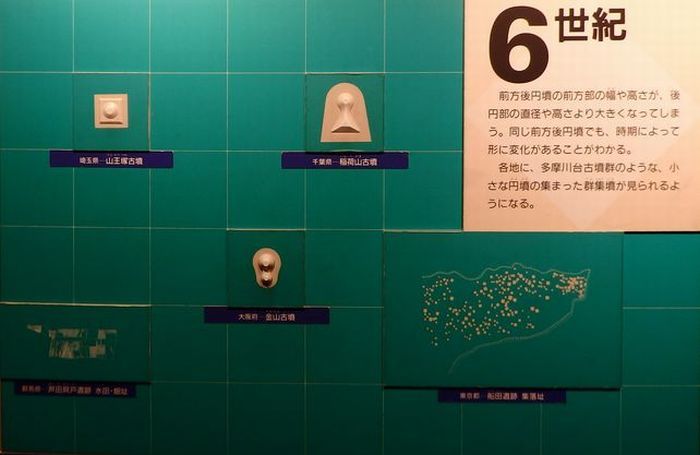

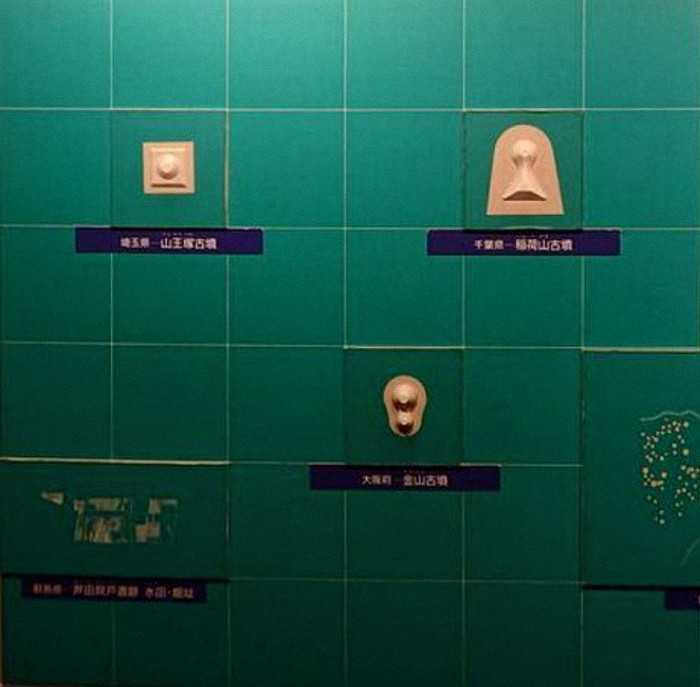

「 6世紀

前方後円墳の前方部の幅や高さが、後円部の直径や高さより大きくなってしまう。

同し前方後円墳でも、時期によって形に変化があることがわかる。

同し前方後円墳でも、時期によって形に変化があることがわかる。

各地に、多摩川台古墳群のような、小さな円墳の集まった群集墳が見られるようになる。」

上段、右/千葉県 稲荷山古墳・・・前方後円墳

上段、左/埼玉県 山王塚古墳・・・上円下方墳

下段、右/東京都 船田遺跡 集落址

下段、央/大阪府 金山古墳・・・双円墳

下段、左/群馬県 芦田貝戸遺跡 水田・畑址

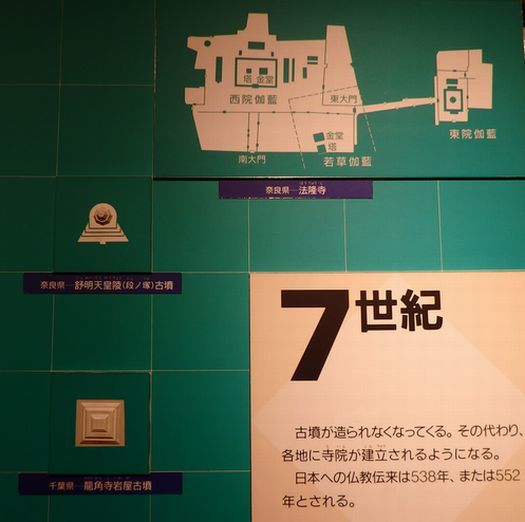

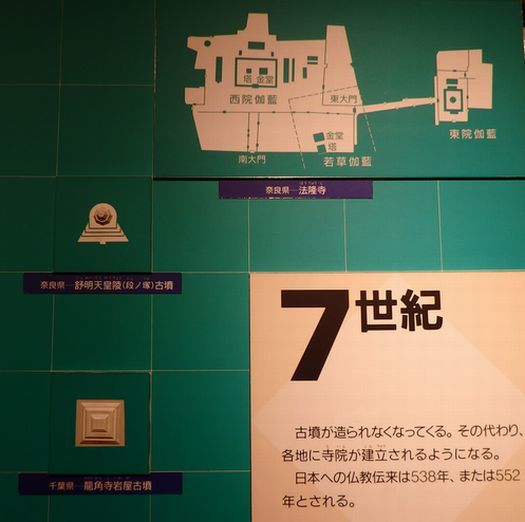

「 7世紀

古墳が造られなくなってくる。その代わり、各地に寺院か建立されるようになる。

日本への仏教伝来は538年、または552年とされる。」

上段/奈良県 法隆寺

中段/奈良県 舒明天皇陵(段ノ塚)古墳・・・八角墳(上八角下方墳)

下段/千葉県 龍角寺岩屋古墳・・・方墳

下段/千葉県 龍角寺岩屋古墳・・・方墳

「 8世紀

奈良時代に入り、律令制国家として日本が統一される。国の政治を司る中心して

平城宮のような都か造られ、各地には国分寺が建立された。

上段 奈良県・・・平城宮

下段 東京都・・・武蔵国分寺」

現代

平城宮のような都か造られ、各地には国分寺が建立された。

上段 奈良県・・・平城宮

下段 東京都・・・武蔵国分寺」

現代

古墳展示室周辺のようす。すぐ側を多摩川か流れ、多摩川台公園の中には古墳も残っている。

東急線の多摩川駅・田園調布駅、学校、野球場なとか見える。

東急線の多摩川駅・田園調布駅、学校、野球場なとか見える。

みんなが知っている現代の建物とも比較してみよう。」

「 古墳の埋葬施設

古墳に遺骸を埋葬する施設のことで、内部主体とも呼ばれる。

その構造は、遺骸を納める「棺」と、棺を納める「槨」または「石室」からなっている。」

その構造は、遺骸を納める「棺」と、棺を納める「槨」または「石室」からなっている。」

右から

箱型石棺 、 箱型木棺 、 長持形石棺。

割竹形木棺・舟形木棺

丸太を縦半分に割り、その中を刳り抜いて棺身と蓋にする。竹を割った形に似ているのが

割竹形木棺、割竹形木棺より断面か儷平て棺身の両端か舟の舳先のように加工してあるのが

舟形木棺。木材は高野槇か多く、檜なども利用される。古墳時代初期より、全時期を通して

用いられた。

割竹形石棺・舟形石棺

割竹形木棺、割竹形木棺より断面か儷平て棺身の両端か舟の舳先のように加工してあるのが

舟形木棺。木材は高野槇か多く、檜なども利用される。古墳時代初期より、全時期を通して

用いられた。

割竹形木棺・舟形木棺の形を模し、石材を利用して作られた。4 ~ 5世紀にかけて盛んに

用いられた。

家形石棺

棺蓋が寄棟造り家屋の屋根に似ていることからこの名がある。5世紀代、棺身はまだ舟形石棺の

伝統を残すが、蓋は家形をしている。6世紀以降は棺身か箱形に整えられる。

埴輪棺 ・ 埴輪円筒棺

円箇形埴輪や朝顔形埴輸を棺に転用することは、埴輪の元となった弥生時代後期の

特殊器台形土器からみられ、埴輪が作られていた期間を通して行われ、埴輪棺と呼ばれる。

また、5世紀になると、最初から棺として円筒形埴報と同じ方法で作られる埴輪円筒棺が現れ、

盛んに利用されるようになる。これらは、古墳の中心となる埋葬施設として利用されることは

少なく、墳丘麓や外堤.あるいは周辺部に直接埋葬される。

陶館

焼物の棺で、土師質と須恵質がある。また、蓋が丸く盛上かり全体に亀の甲羅のような

格子状文様のある亀甲形陶棺や、切妻や寄棟の屋根形の蓋をもつ屋根形陶棺がある。

古墳時代後期から終末期にかけて、主に近畿・中国地方で用いられた。

盛んに利用されるようになる。これらは、古墳の中心となる埋葬施設として利用されることは

少なく、墳丘麓や外堤.あるいは周辺部に直接埋葬される。

陶館

焼物の棺で、土師質と須恵質がある。また、蓋が丸く盛上かり全体に亀の甲羅のような

格子状文様のある亀甲形陶棺や、切妻や寄棟の屋根形の蓋をもつ屋根形陶棺がある。

古墳時代後期から終末期にかけて、主に近畿・中国地方で用いられた。

槨

古墳の盛土に、直接木棺を埋葬する際に用いられ、棺を覆う材料によって粘土槨、木炭槨

礫槨に分類される。発生期及び前期の古墳によく用いられ、特に、東日本の初期古墳に多く

採用されている。

竪穴式石室

礫を張った床に粘土で棺を設置し、これを覆うために周りの型を積石て造り、最後に天井石を

のせて密封した施設。

発生期及び前期の古墳に盛んに用いられた。

横穴式石室

積石による部屋の一ヶ所に、外部に通じる出入口が設けられ、ここを開閉することにより

追葬や合葬など、数回にわたる埋葬が可能な施設。

横穴式石室

積石による部屋の一ヶ所に、外部に通じる出入口が設けられ、ここを開閉することにより

追葬や合葬など、数回にわたる埋葬が可能な施設。

中国の墓制の影響を受け、日本へは5世紀後半に伝わり、8世紀初頭まで造られていたとされる。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.05

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.04

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.03

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.