PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (1)…

New!

オジン0523さん

【珍至梅 ・ 街路樹… New!

Gママさん

New!

Gママさん

岡山後楽園の花菖蒲… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【珍至梅 ・ 街路樹…

New!

Gママさん

New!

Gママさん岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

再び 石舟の如き鉢?の上に乗った「

聖観音菩薩像

」をズームして。

移動して。

二人の童子が支える蓮華座に結跏趺坐で鎮座する「聖観音菩薩像」。

二重円光を背負い、左手に開蓮を持つ、右手の印相は来迎印。

「 相生松 」。

扁額「 淨聖殿 」。

扁額は「 湘中早雲禅寺 」。

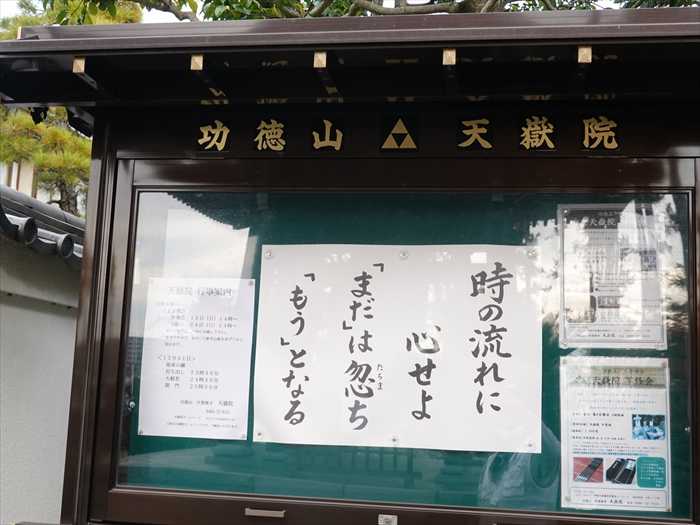

「 功徳山 早雲禅寺 天嶽院 」と。

「 常香炉 本堂・法堂 」を見る。

「中雀門」の前、「淨聖殿」の対面に建つのは入母屋造銅板葺の「 寺務所 」。

「中雀門」前から「山門」方向の境内を見る。

玄関前には「 掃除小僧 」の姿が。

可愛らしい小さな石仏も。

「 淨聖殿 」を振り返る。

この四角い穴の空いた石碑は?石灯籠?

獅子像を中雀門側から。

聖観音菩薩像 」を見る。

獅子像越しに紅葉を。

「大悲願力透徹◯永劫」と刻まれた石碑。

「六地蔵」の手前のここにも掲示板があった。

「時の流れに心せよ「まだ」は忽ち「もう」となる」。

「 六地蔵 」。

庫裡の建物の一部であっただろうか?

「早雲閣」と。

「早雲閣」の玄関。

東司 」は手洗い。

手洗の中の額に書いてあった言葉を紹介させて頂きます。

「禪寺では御手洗のことを東司(とうす)と申します。

一、佛殿(ぶつでん)

ニ、法堂(はっとう)

三、僧堂(そうどう)

四、庫裡(こり)

五、山門(さんもん)

六、東司(とうす)

七、浴室(よくしつ)

以上が禪寺に於ける七堂伽藍であります。」と。

「庫裡」前から「鐘楼」を見る。

「梵鐘」越しの紅葉。

「鐘楼」越しの紅葉。

そして「不動殿」横の小径を進む。

紅葉を見上げて。

三体の石仏が祠の中に。

近づいて。

突き当りを右に折れて、山門の横に向かって進む。

奥に「山門」の茅葺きの屋根が。

「山門」を見る。

紅葉を愛でながら引き返す。

「中雀門」への参道入口まで戻る。

再び右手奥に「中雀門」を。

そして山門に向かって引き返す。

寺の方が落葉をハンディブロワーで清掃されていたが・・・・・。

石畳の上の落葉も綺麗に??

苔の上の落葉は残り風情を保っていたのであった。

山門手前。

「 千寿桜 」

「 千寿桜

天正十九年夏日 徳川家康公御手植」と。

そして「山門」まで戻って再び仁王像を見る。

阿形像。

お顔を横からズームして。

吽形像。

お顔を横からズームして。

「 仁王尊像 」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

移動して。

鉢に「 感應

」の文字が刻まれていた。仏教の語で「感応」とは 「信心が神仏に通じること」で

ある と。

二人の童子が支える蓮華座に結跏趺坐で鎮座する「聖観音菩薩像」。

二重円光を背負い、左手に開蓮を持つ、右手の印相は来迎印。

左下に「 龍の吐水口(とすいこう)

」。

日本では昔から龍神が水を司る神さまとして崇められてきた。

水はすべてのいきものにとって命の源。命をつなぐ水は尊いものであり、神道(自然信仰)では

穢れや邪気を祓う神聖なものとされた。神社の手水舎で、左手、右手と水をかける行為は、

心身を清めるために行うもので、この水を「龍神から出ている水」と見せることで

「神聖な水である」ことを表現しているのである と。

「 相生松 」。

「 昭和平成伽藍恢興之碑

」

「昭和」の文字がひっくり返した鏡文字のようになっていたが、「昭和」の『異体字』であると

「 道元禅師御道詠の碑

」

「 峰の色 渓(たに)のひゞきも 皆ながら 我釈迦牟尼の 聲と姿と

」。

【季節の移ろいとともに変わってゆく峰々の色、そして聞こえてくる谷川のせせらぎ、自分を

取り囲んでいる自然の姿そのものの中に仏(釈迦牟尼)の姿を見る、道元禅師の澄んだ心の有り様を

素直に感じさせてくれる歌。仏は、お経やお堂の中だけにいるのではありません。

山や川や海や雲や、世の中全てのなかに仏はいます。】とネットには。

右手に入母屋造銅板葺で妻入の「 淨聖殿」

。

大棟と向拝の唐破風に獅子口、軒廻りは一軒繁垂木で組物は舟肘木、拝は猪目懸魚で唐破風の

兎毛通も猪目懸魚、妻飾は狐格子。両開きの桟唐戸と上に菱格子欄間、脇間に花頭窓

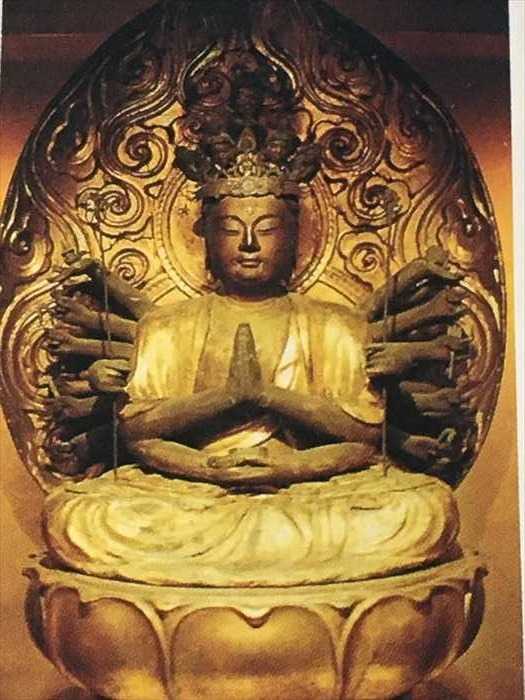

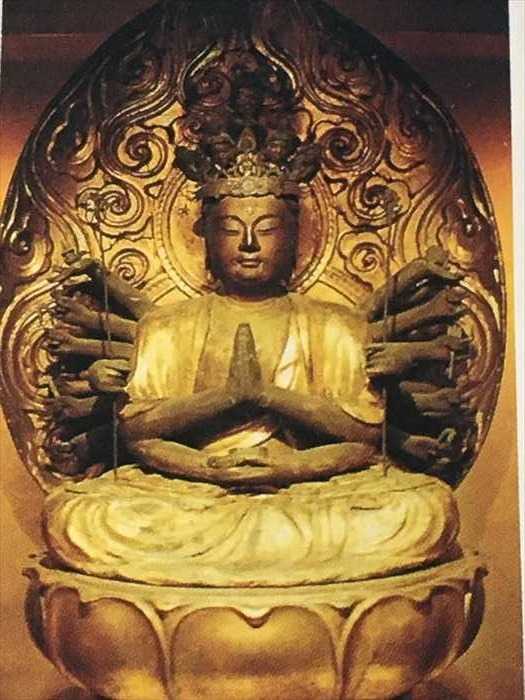

本尊の「千手千眼観世音菩薩坐像」を安置。

「浄聖殿」内に安置されている本尊「 千手千眼観世音菩薩像

」をパンフレットから。

像高34.5センチメートル、総高83センチメートル、玉眼、金色相、寄木造の坐像。

室町後期の作と。

扁額「 淨聖殿 」。

そして切石敷の参道を進んで行くと正面に切妻造銅板葺の「 中雀門

」。

左右に白壁の築地塀のような回廊を設けた中雀門を通して本堂(法堂)が見えた。

扁額は「 湘中早雲禅寺 」。

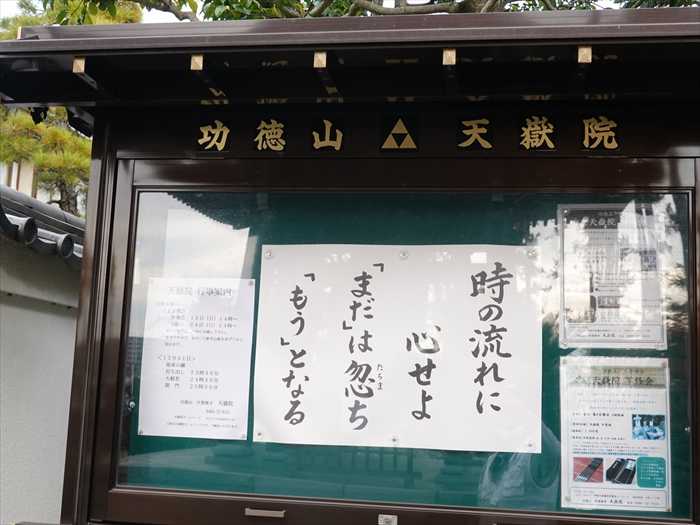

「 功徳山 早雲禅寺 天嶽院 」と。

「 常香炉 本堂・法堂 」を見る。

中雀門の真ん中に「 常香炉

」が置かれ、香炉に乗っている鞠を踏む唐獅子と、左右の取っ手部に

取り付けられた阿形吽形の龍が参拝者を迎えてくれたのであった。

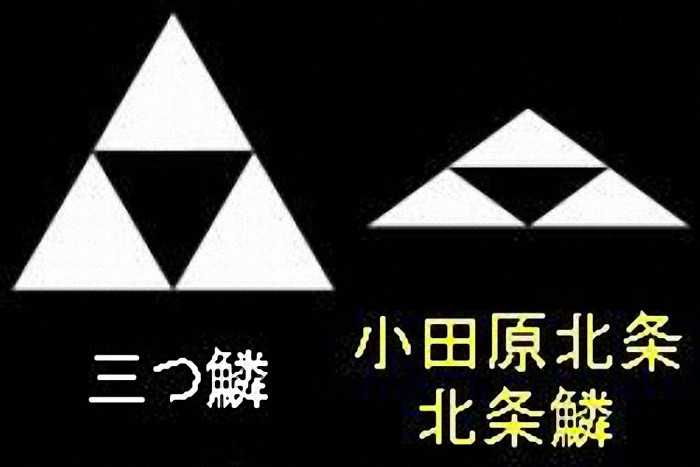

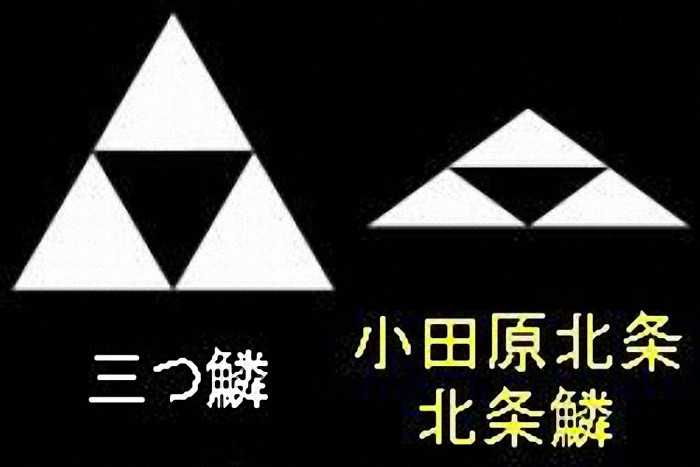

「常香炉」には寺紋の「 北条鱗

」が。

「常香炉」に近づいて。

「常香炉」に近づいて。

鎌倉の北条と小田原の北条(後北条)。

家紋も同じ三つ鱗のようでいて微妙に違うらしい。

「 正三角形の三つ鱗

」は、「 鎌倉時代の北条氏(特に得宗家)

」 が使用

していたと言われている。

一方、「 二等辺三角形の三つ鱗

」は 得宗家以外の北条氏や「戦国時代の後北条氏」が使用

しており、「 北条鱗紋 」と呼ばれる事がある。

しており、「 北条鱗紋 」と呼ばれる事がある。

ただ、得宗家が二等辺三角形の三つ鱗を使用していた形跡もあるのだと。

こちらに関しては厳密にどちらが使用していたかを区分するのは難しいと言えるのだ と。

「中雀門」の前、「淨聖殿」の対面に建つのは入母屋造銅板葺の「 寺務所 」。

「中雀門」前から「山門」方向の境内を見る。

玄関前には「 掃除小僧 」の姿が。

「 掃けば散り 払えばまたも塵積る 人の心も庭の落ち葉も

」。

「木々の色鮮やかな紅葉に目を奪われ、葉が落ちる様子に少しの物悲しさを覚えます。

はらはらと庭先で積もる落ち葉は、日々増えて毎日掃いてもきりがないように感じます。

今月のことばは、そんな落ち葉の様子を人の心になぞらえた道歌です。

心は常に清浄でありたいと願うものの、人との小さな摩擦や日々の出来事で、簡単に人の心は

ささくれ立ちます。苛立ちや怒り、自分の価値観で凝り固まった自尊心は少しずつ塵のように

自分の中に溜まっていくのかもしれません。宮城顗先生のことばに、次のようなものがあります。

「いつとはなしに積もってしまう塵とは、自分の体験のみを絶対的なこととして誇る自負心、

驕慢心であります。どこからともなくにじみでてきて肌をおおってしまう垢とは、自分のした

ことや考えについての執着心であります。その塵と垢とを払い除かないかぎり、努力すれば

するほど人をへだて差別し、軽蔑する人間になってゆくのです。人々への愛に生きている

つもりが、いつしらず、愛に生きている自分自身への自己満足と自己固執にすりかわり、人々が

その愛に生きる自分を理解しないときには、逆にその人々を軽蔑し、憎みさえしてしまいます。」

自分では気づかないそのような心を掃き清めるのは、一日の終わりの感謝のことばでは

ないでしょうか。静かに一日を振り返り、真摯にわが身を問いかける、そして他者にかけて

もらったあたたかいことばや出来事を思い出し、一日が無事に過ごせたことに感謝の思いを

抱きます。「ありがとう」の思いでその日を閉じ、「ありがとう」の心を明日へと繋ぎます。

感謝とわが身を振り返る生活が、知らず知らず積もっていくわが身の塵に、少しでも気づく

きっかけを与えてくれるのではないでしょうか。」とネットには。

可愛らしい小さな石仏も。

「 淨聖殿 」を振り返る。

この四角い穴の空いた石碑は?石灯籠?

獅子像を中雀門側から。

聖観音菩薩像 」を見る。

獅子像越しに紅葉を。

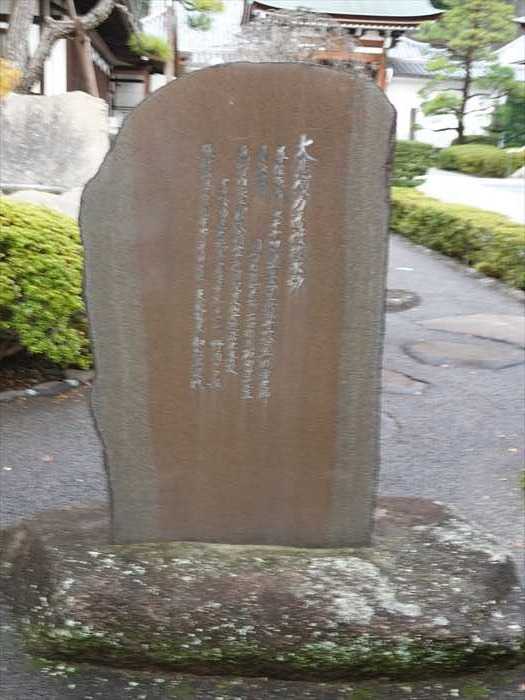

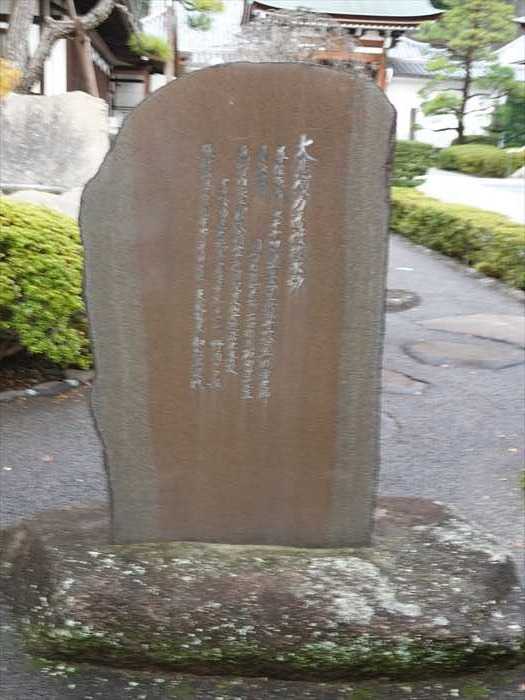

「大悲願力透徹◯永劫」と刻まれた石碑。

「六地蔵」の手前のここにも掲示板があった。

「時の流れに心せよ「まだ」は忽ち「もう」となる」。

「 六地蔵 」。

庫裡の建物の一部であっただろうか?

「早雲閣」と。

「早雲閣」の玄関。

東司 」は手洗い。

手洗の中の額に書いてあった言葉を紹介させて頂きます。

「禪寺では御手洗のことを東司(とうす)と申します。

一、佛殿(ぶつでん)

ニ、法堂(はっとう)

三、僧堂(そうどう)

四、庫裡(こり)

五、山門(さんもん)

六、東司(とうす)

七、浴室(よくしつ)

以上が禪寺に於ける七堂伽藍であります。」と。

「庫裡」前から「鐘楼」を見る。

「梵鐘」越しの紅葉。

「鐘楼」越しの紅葉。

そして「不動殿」横の小径を進む。

紅葉を見上げて。

三体の石仏が祠の中に。

近づいて。

突き当りを右に折れて、山門の横に向かって進む。

奥に「山門」の茅葺きの屋根が。

「山門」を見る。

紅葉を愛でながら引き返す。

「中雀門」への参道入口まで戻る。

再び右手奥に「中雀門」を。

そして山門に向かって引き返す。

寺の方が落葉をハンディブロワーで清掃されていたが・・・・・。

石畳の上の落葉も綺麗に??

苔の上の落葉は残り風情を保っていたのであった。

山門手前。

「 千寿桜 」

「 千寿桜

天正十九年夏日 徳川家康公御手植」と。

そして「山門」まで戻って再び仁王像を見る。

阿形像。

お顔を横からズームして。

吽形像。

お顔を横からズームして。

「 仁王尊像 」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.06

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.05

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.04

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.