PR

Keyword Search

Comments

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

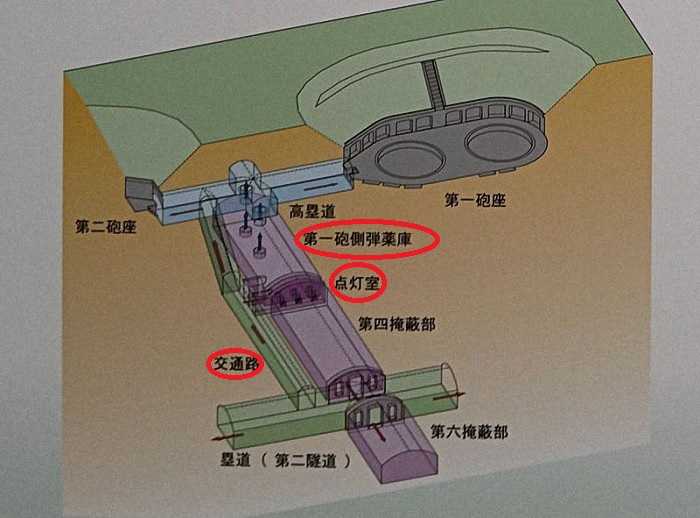

そして「第一弾薬庫」への通路を左側に見る。

「第一弾薬庫」への通路・交通路(下記)を案内され進む。

この附近の見取り図。

第四掩蔽部と第一砲側弾薬庫の間に狭い通路があります。見取図から「 点灯室 」で

あっただろう。

そして階段前、右側奥にあったのが「 第一弾薬庫 」。

近づいて。

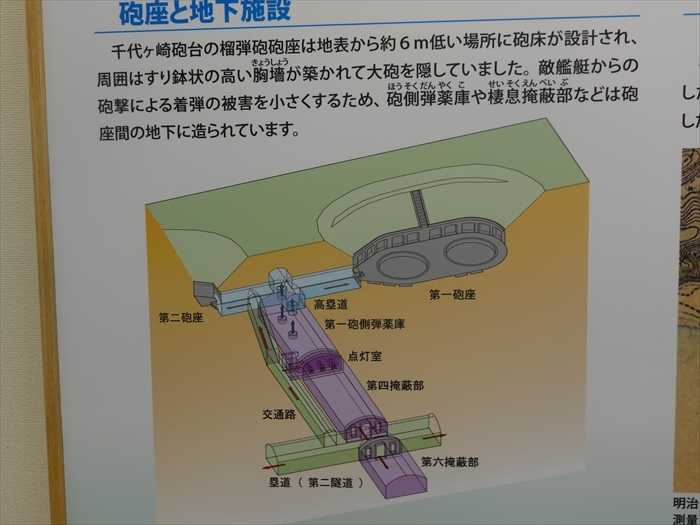

地下弾薬庫で保管される砲弾は、揚弾井(天井の穴)を通って上階の高塁道に引き揚げられて

砲座に運ばれていたと。揚弾井は多くの砲台に残っていますが、1つの弾薬庫に2つあるのは

ここ千代ヶ崎砲台だけであると。

床の穴は砲弾の転倒防止用 の穴か。

砲弾はこの揚弾井(天井の穴)を通って上階の高塁道に引き揚げられて砲座に運ばれる と。

「第一弾薬庫」の入口側の壁に3つの小窓が並んでいた。

これはランプを置く点燈窓であると。

弾火薬庫として使われた部屋の中に火を持ち込まないように、この通路側から点燈窓にランプを

置いていたと。

さらに、当時はランプが倒れて部屋の中に落ちないようにガラス窓がはめ込まれて

別の角度から。現在はLEDライトが。

そして見学者の女性は突然「キャー」と。

久しぶりに見る「ゲジゲジ虫」であった。

子供の頃ゲジゲジ虫は益虫であると聞いたが。

以下のような生き物を食べてくれると。

そして「第一弾薬庫」を後にして、さらに石段を上り、「第一砲座」への

「高塁道」を目指す。

両側の柵の所が揚弾井の上部であった。

「高塁道」から先程の「 揚弾井(ようだんせい、天井の穴) 」を見下ろす。

「第一弾薬庫」の床の穴も見えた。

右手、高塁道の先には「 第一砲座 」の入口が見えた。

天井に鉄製のレール(枠?)のような物が残っていた。

高塁道の煉瓦の壁にも鉄製のレール(枠?)のような物が残っていた。

ここにはレールが壁に沿って設置されており、そのレール上を揚弾井から引き上げた 砲弾を

転がし「第一砲座」へと移動させたのだと。

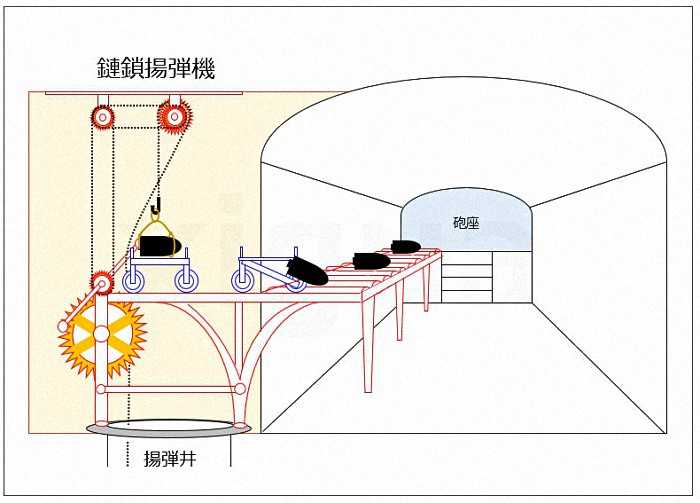

以下はネットからの転載です

「さて、地下弾薬庫からどのように引き揚げて砲座に運んでいたのでしょう?

おそらくチェーンブロックのような機器で揚弾井から砲弾を引き揚げて、高塁道に設置された

運搬用レールに乗せて砲座に運んでいたのではないかと推測します。史料を見ると「鶴頸揚弾機」

や「鏈鎖揚弾機」と言った揚弾機があったようですが、いずれにせよ明治期は電力ではなく

人力での操作でした。

揚弾の構造を示す史料/書籍がないので想像の域を出ませんが、僅かな史料と遺構の状況を

踏まえて、こんな感じだったかなとイラストを描いてみました。あくまで想像なので細かい

ツッコミはなしで(笑)

揚弾井の上に設置されたのは鏈鎖揚弾機で、把手を回せばチェーンが揚弾井を昇降できるように

なっています。地下の弾薬庫に下ろしたチェーンのフックに弾提鏈に掛けた砲弾を吊るして

引き揚げ、台車に下ろして高塁道側の運搬用レールにスライドさせ、レールの上をゴロゴロ

転がして砲座に運んでいた、、、と想像して描きました。

つまり揚弾井上部の鉄製のレール(枠?)は歯車(滑車)を設置した跡、高塁道の壁に残る凹みは

運搬用レールの設置跡と言うわけです。

運搬用レールって正式名称が分からないけど、工場で製品を載せて次の工程に運ぶ時とか、空港の

高塁道の出口から「第一砲座」を見る。

運搬用レールから降ろされた砲弾は、おそらく送弾車に載せ替えられて砲座の即用弾薬置場

(弾室)に置かれたと。

石段上から。

1つの砲座に、2門の榴弾砲、砲座は3か所。

砲床内径は5.92mであると。

砲床には多くの基礎石が並べられていた。

て活躍したのだ。

「 第一砲座

28cm榴弾砲を据え付けた場所です。

地k上からコンクリートの床面まで約6mの深さがあります。

1つの砲座に2門の榴弾砲が設置されました。」

砲座の即用弾薬置場(弾室)の横壁 から高塁道脇に一直線状に穴が空き、出口の光が確認できた。

「 伝声管(でんせいかん) 」と呼ばれる通話装置であると。

直径の小さい管の中では音波は平面波のような状態で伝搬し減衰が少なくなるという

原理を利用したと。

障害物のない場所での音波の伝搬は距離の2乗に比例して減衰するが、細い管の中を伝搬する

場合は音波が拡散しないため減衰を大幅に抑えることができる。このため、伝声管を用いると、

障害物のない場所で会話するよりもはるかに遠い場所に音声を伝えることができるのだと。

砲座は土塁から堀り込まれた露天になっていて、ここからは外部、つまり目標を捉えることが

できない。砲台の南北にあった観測所から伝声管を通じて方位・仰角など指示が伝えられ、

それに合わせて発砲する仕組みとなっていたのだと。榴弾砲は大きく放物線を描いて艦船の

甲板を貫いて弾薬庫や機関等を重要な部分ほ破壊する目的で運用された。

残念ながら、現在その観測所の地上施設を確認することはできないのであった。

砲座の反対側から、 砲座の即用弾薬置場(弾室) と 第二砲座に繋がる高塁道 を見る。

砲弾を立て掛けて置くスペースであったと。

「第一砲座」を後にして高塁道を下りて最初の塁道に戻る。

そして次は砲座を上から見たのであった。

「第三砲座」を見る。

振り返ると、「千代ケ崎砲台跡」の受付事務所・展示室が見えた。

防衛大学校方向を見る。

富士山も姿を表した。

「 第二砲座 」を見る。

「 第一砲座 」を見る。

「第1砲座」横から「浦賀水道」を見る 。

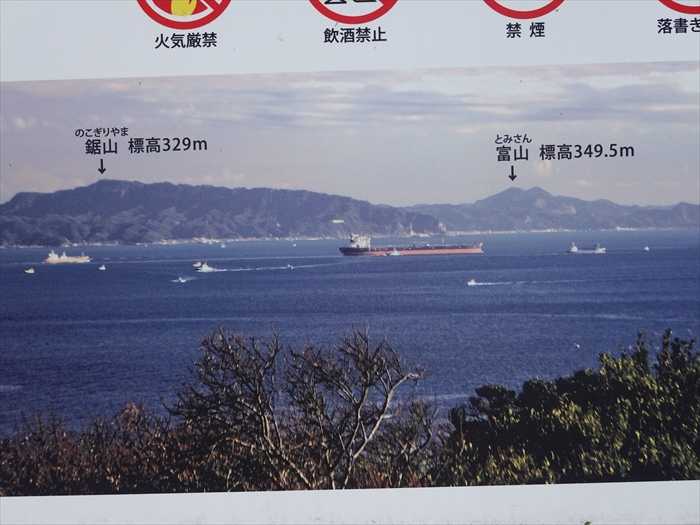

中央の双子の山は「 富山(とみさん)349.5m 」であると。

「南総里見八犬伝」の始まりとなった富山。

富山(とみさん)は、房総丘陵の山の一つである。

2つの峰からなる双耳峰で、標高は北峰(金毘羅峰)が349.5m、南峰(観音峰)342.0m。

展望台からは東京湾を一望できます。天気がよければ雄大な富士山が姿を見せることも。

「 千代ヶ崎砲台の立地

28cm榴弾砲が据え付けられた海正面砲台 は、東京湾内湾に侵入しようとする艦船と最初に

対峙することが想定されていました。

三浦半島側に集中して砲台が建設 されました。

「案内板」の写真をズームして。

「要塞建設期(明治時代)に建設された東京湾要塞を構成する放題の配置」。

浦賀水道を再び。

写真中央が「 鋸山 標高329m 」。

鋸山は、千葉県富津市と鋸南町の境にある標高329mの山で、伊予ヶ岳や鹿野山などとともに

千葉県を代表する山のひとつ。良質石材の産地として江戸時代から盛んに採石が行われたことで

露出した山肌の岩が鋸の歯のように見えることから、この名前で呼ばれるようになった。

大展望の山頂部までロープウェイが運行され観光の山のイメージがあるが、照葉樹の緑濃い森や

かつての石切場を整備した道など、歩いてこそ楽しめるポイントがある。

また、山中には行基が開創した日本寺や風食洞窟に鎮座する千五百羅漢、高さ約30m・

日本最大の大仏像などの史跡もこの山の魅力だ。アクセスもしやすく、登り下りともに

JR内房線の駅(浜金谷駅、保田駅)となる。

「 第二砲座 」を振り返る。

砂利運搬船であろうか?

そして「千代ケ崎砲台跡」の見学を終え、受付事務所・展示室まで戻る。

「 千代ヶ崎砲台跡 利用案内 」。

「 千代ヶ崎砲台とは

明治28年(1895年)に完成しました。

富津元州砲台とともに援助砲台に位置づけられました。

左翼観測所と右翼観測所が配置されていました。各砲座には28cm榴弾砲を据え付けた砲床が

2つ置かれ、3つの砲座で合計6門の28cm榴弾砲が備えられました。

砲身を水平にして砲弾と装薬を装填した後、砲身を仰角に合わせて発射します。

弾道は高く放物線を描き、敵艦の甲板を貫いて、エンジンや火薬庫など艦艇の重要な部分を

破壊する狙いがありました。」

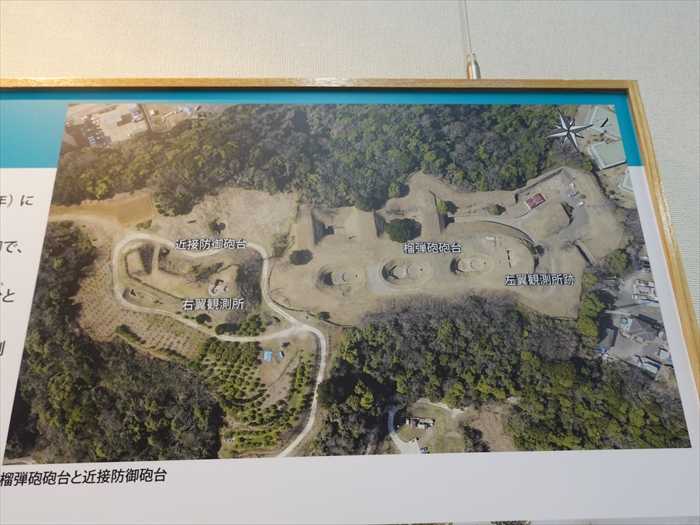

榴弾砲砲台と近接防御砲台 。

胸墻(きょうしょう)が築かれて大砲を隠していました。敵艦艇からの砲撃による着弾の被害を

小さくするため、砲側弾薬庫や棲息掩蔽部などは砲座間の地下に造られています。

建設工事は陸軍工兵第一方面が担当しました。

28cm榴弾砲の発射の様子(砲台名不明)。

28cm榴弾砲に砲弾を装填する様子(米ヶ浜砲台)。

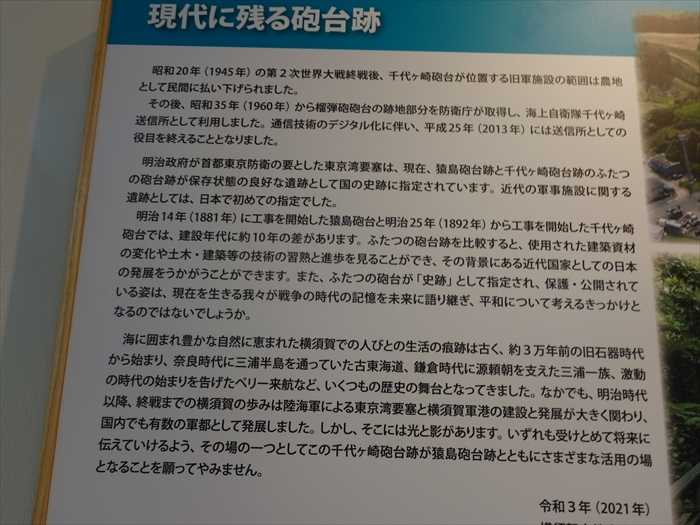

「現代に残る砲台跡

千代ヶ崎砲台跡 平成30年。

「 現代に残る砲台跡

として民間に払い下げられました。

しての役目を終えることとなりました。

建築資材の変化や土木・建築等の技術の習熟と進歩を見ることができ、その背景にある近代国家

としての日本の発展をうかがうことができます。また、ふたつの砲台が「史跡」として指定され、

保護・公開されている姿は、現在を生きる我々が戦争の時代の記情を未来に語り継ぎ、平和に

ついて考えるきっかけとなるのではないでしようか。

激動の時代の始まりを告げたペリー来航など、いくつもの歴史の舞台となってきました。なかでも、

明治時代以降、終戦までの横須賀の歩みは陸海軍による東京湾要塞と横須賀軍港の建設と発展が

大きく関わり、国内でも有数の軍都として発展しました。しかしそこには光と影があリます。

いすれも受けとめて将来に伝えていけるよう、その場の一つとしてこの千代ヶ崎砲台跡が

猿島砲台跡とともにさまざまな活用の場となることを願ってやみません。

横須賀市教育委員会」

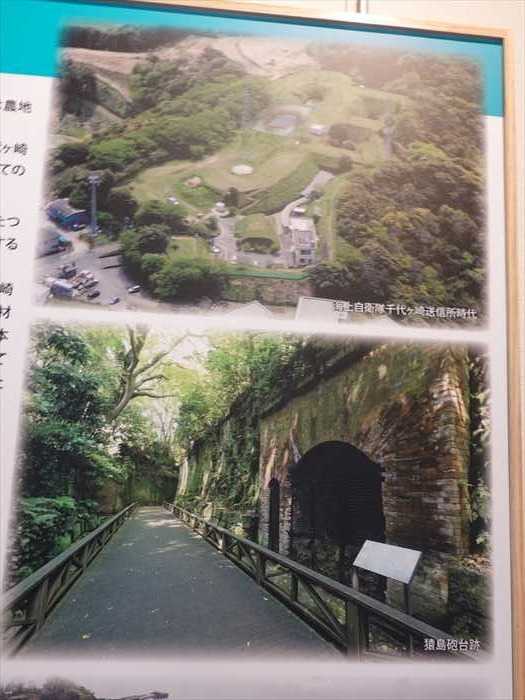

上:海上自衛隊千代ヶ崎送信所時代

下:猿島砲台跡

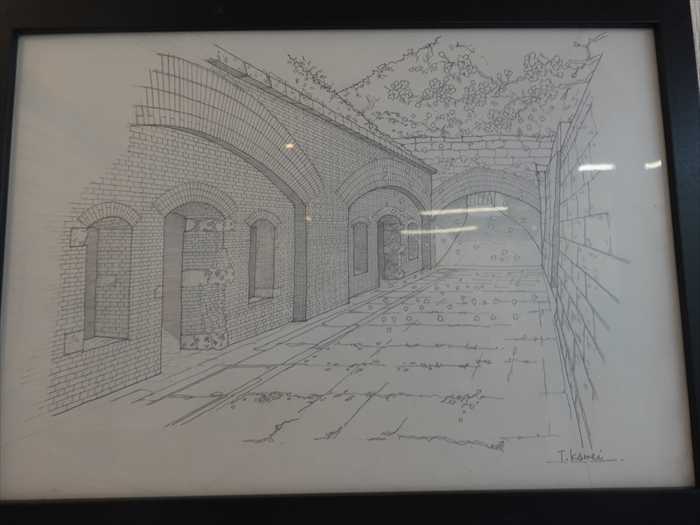

「千代ケ崎砲台跡」のスケッチ。

「掩蔽部(えんぺいぶ)、弾薬庫、砲座周辺」の模型。

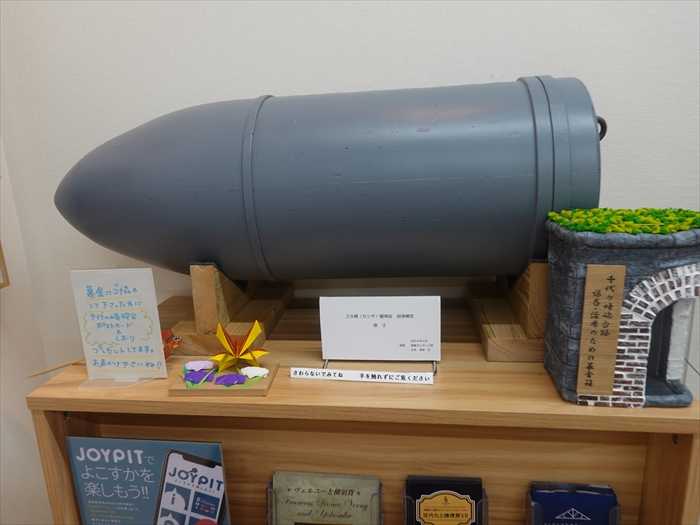

28糎榴弾砲 1/35スケール。

千代ヶ崎砲台の歴史。

「 国史跡 東京湾要塞跡 千代ヶ崎砲台跡

千代ヶ崎砲台は、明治25年(1892)から明治28年(1895年)にかけて陸軍が建設した、東京湾要塞

を構成する砲台のひとつです。

千代ヶ崎砲台は、建設当初の姿を良好にとどめていること、日本の近代の軍事や築城技術を

理解するうえで重要であることから、平成27年(2015年)に国の史跡に指定されました。

現在は、横須賀市が管理団体として史跡の公開・活用と維持管理を行っています。」

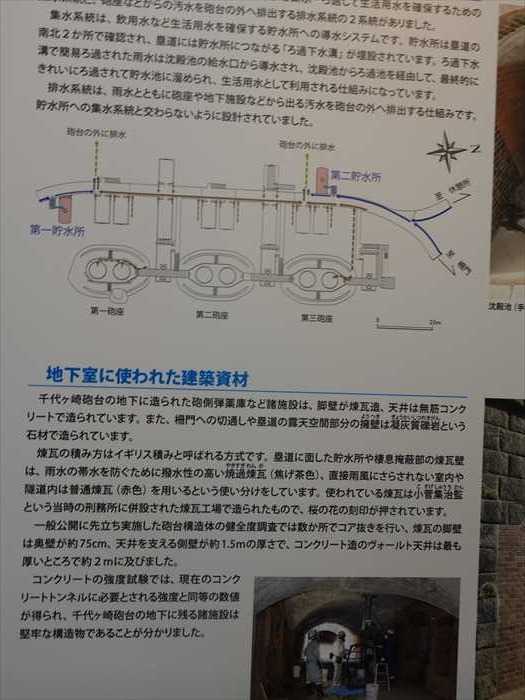

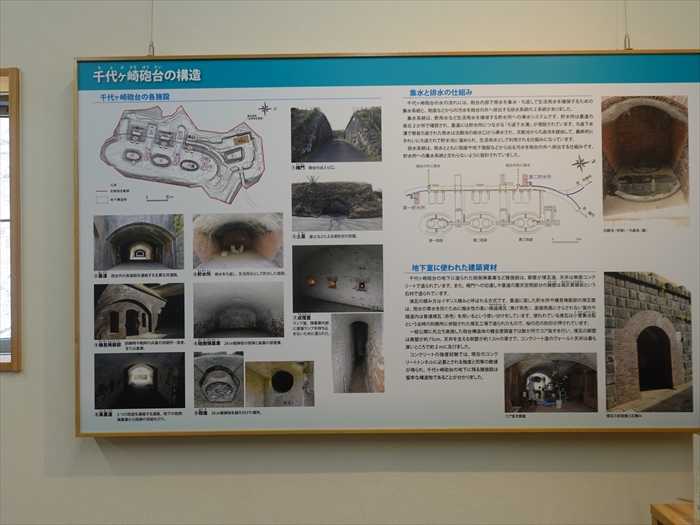

「 千代ヶ崎砲台の構造

「 千代ヶ崎砲台の各施設 」。

集水と排水の仕組み

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.16

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15