PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

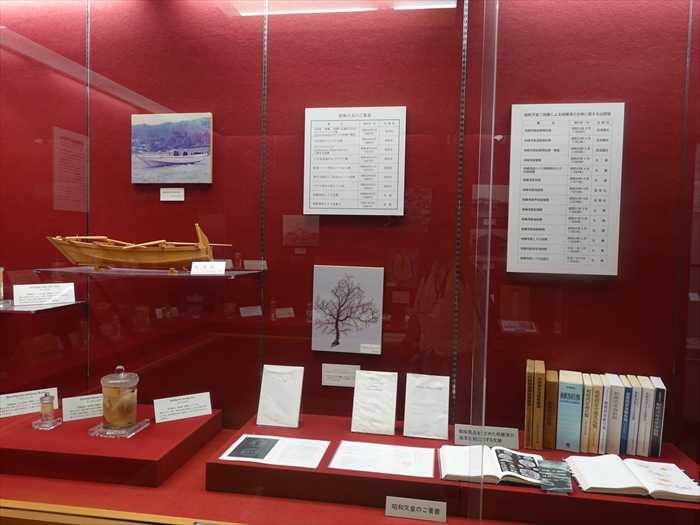

して 「昭和天皇御下賜標本」展示コーナー

へ。

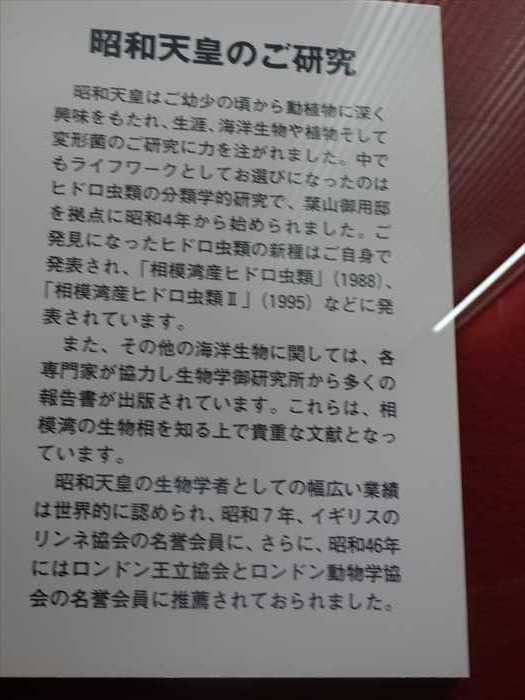

「 昭和天皇のご研究

昭和天皇はご幼少の頃から動植物に深く興味をもたれ、生涯、海洋生物や植物そして変形菌の

ご研究に力を注がれました。

中でもライフワークとしてお選びになったのはヒドロ虫類の分類学的研究で、葉山御用邸を

拠点に昭和4年から始められました。

ご発見になったヒドロ虫類の新種はご自身で発表され、「相模湾産ヒドロ虫類」(1988)、

「 昭和天皇御下賜標本

「 御下賜標本 」が並ぶ。

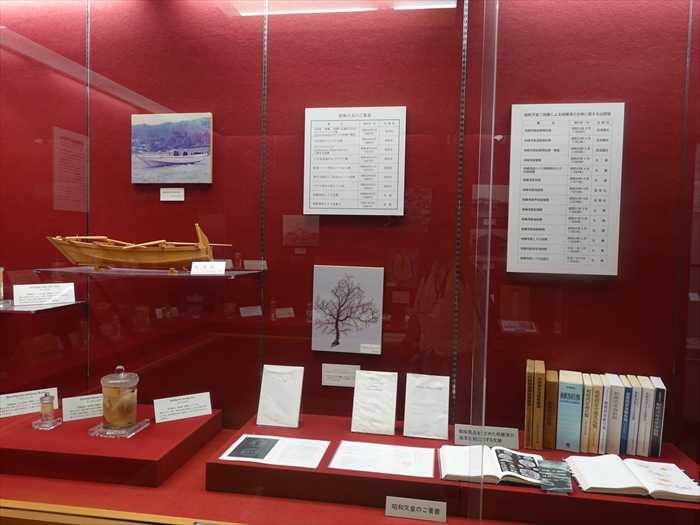

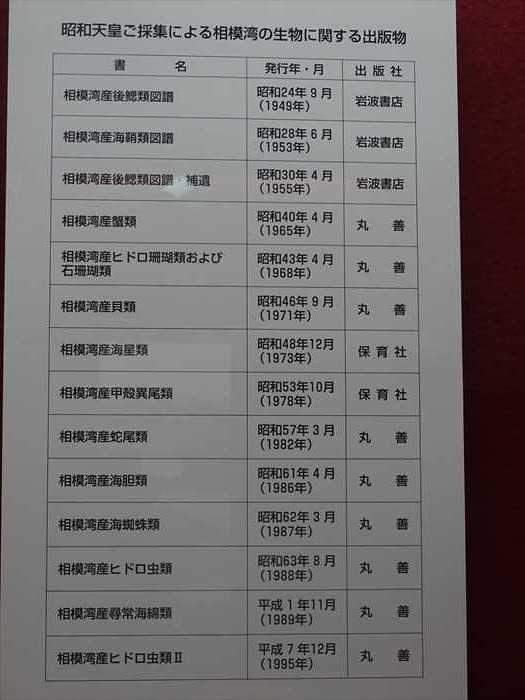

その横には「 昭和天皇のご著書 」、「 昭和天皇ご収集の生物に関する出版物 」が。

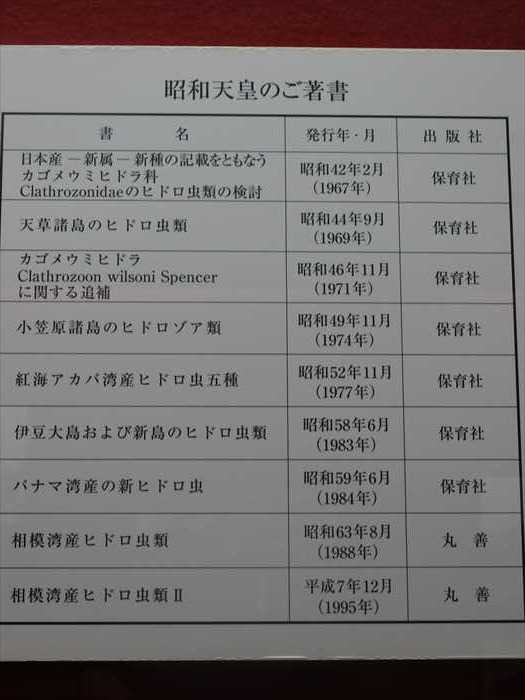

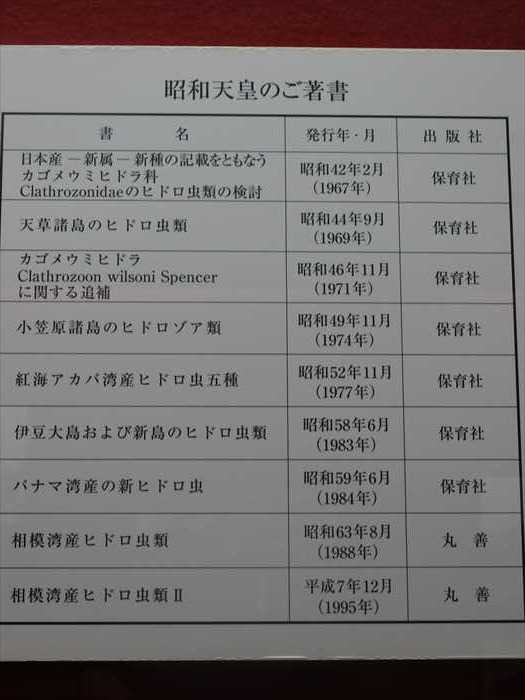

「 昭和天皇のご著書 」。

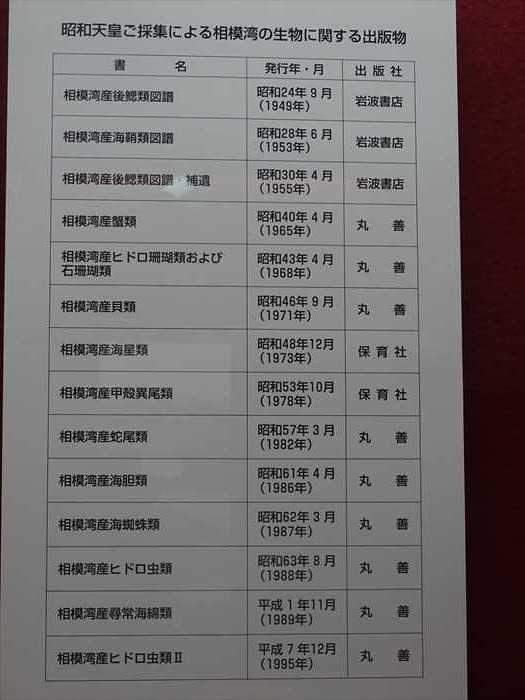

「 昭和天皇ご収集の生物に関する出版物 」。

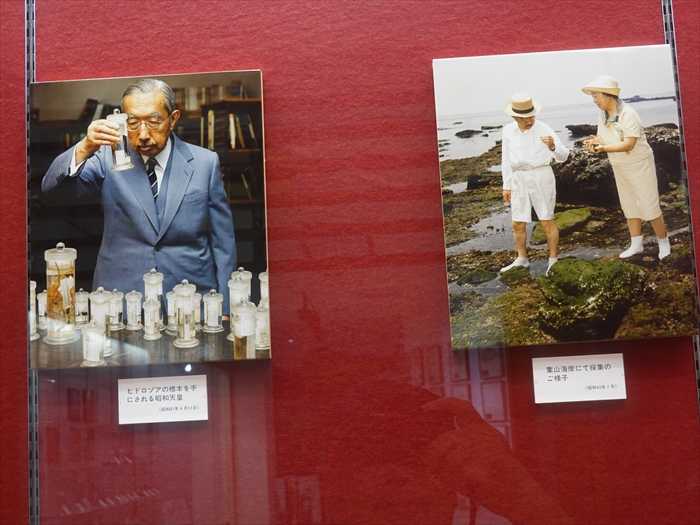

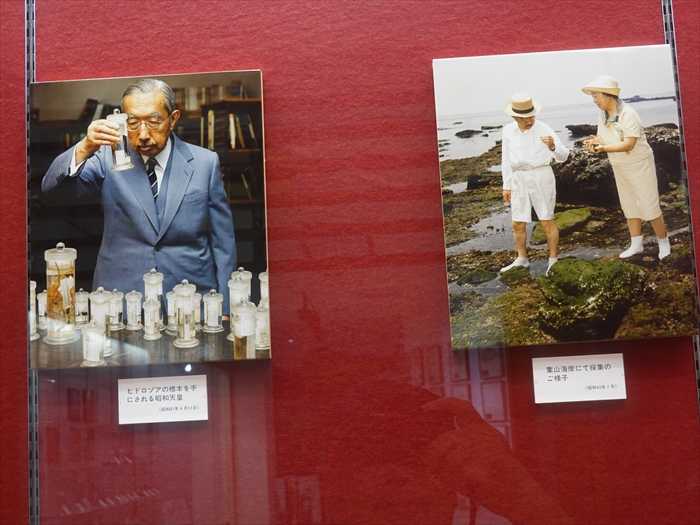

「 ヒドロゾアの標本を手にされる昭和天皇 」と「 葉山御用邸にて採集のご様子

「 昭和天皇に因む主な海洋生物 」。

「 学習研究社 発行(1980) 天皇陛下 」、「 天皇陛下の生物学ご研究 」

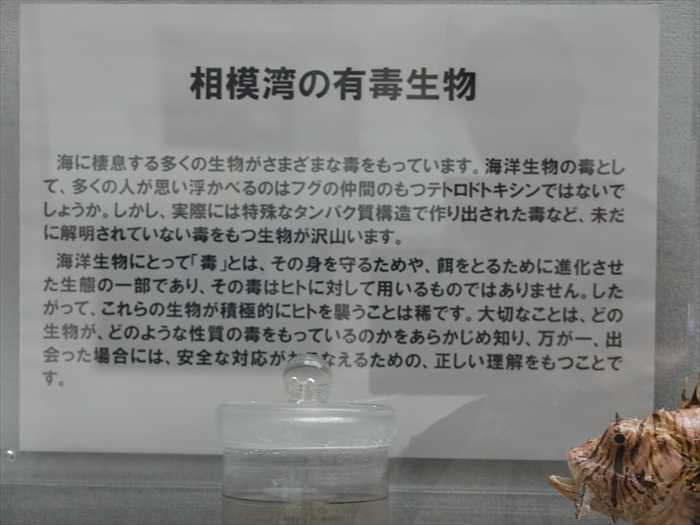

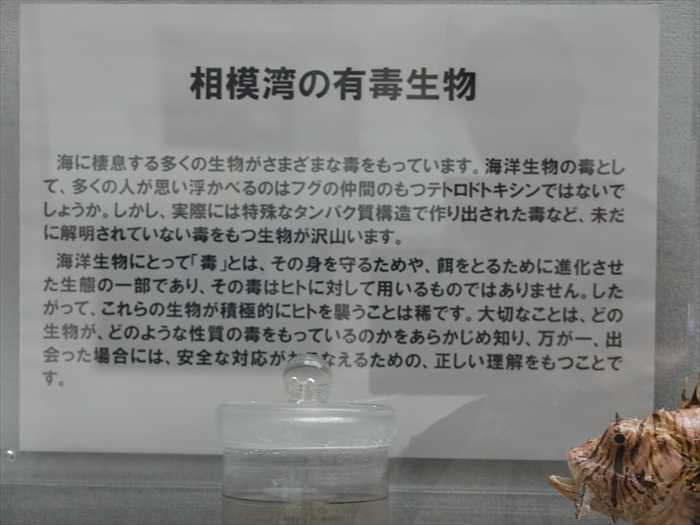

「 相模湾の有毒生物 」。

「 相模湾の有毒生物

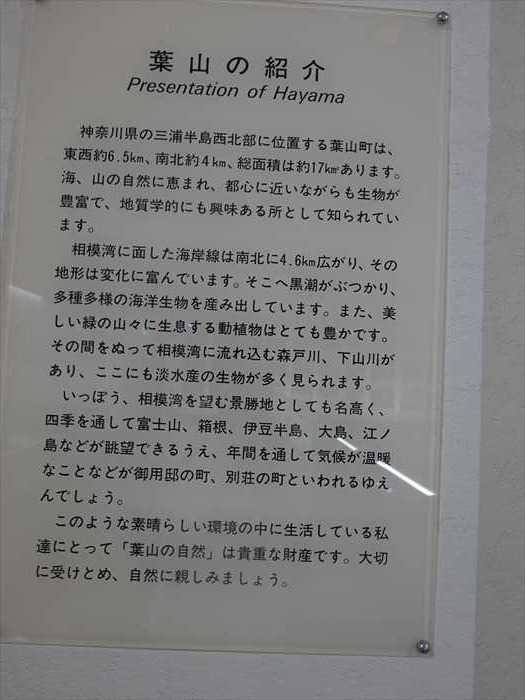

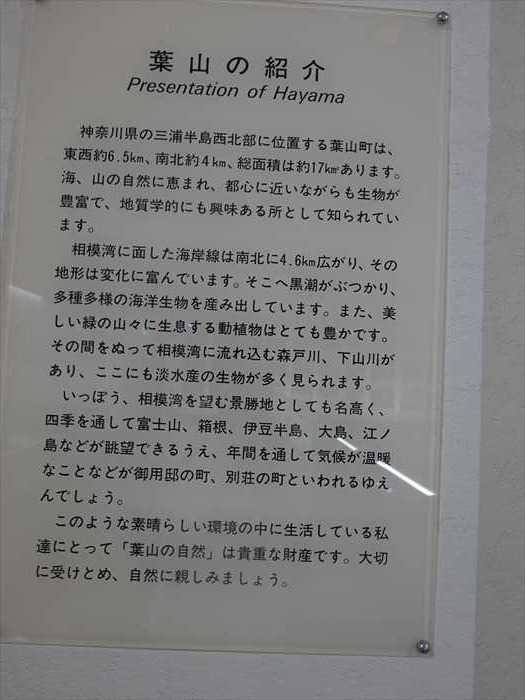

「 葉山の紹介

「葉山町地質図」、「葉山町全図」

「相模湾図」、「東京湾図」。

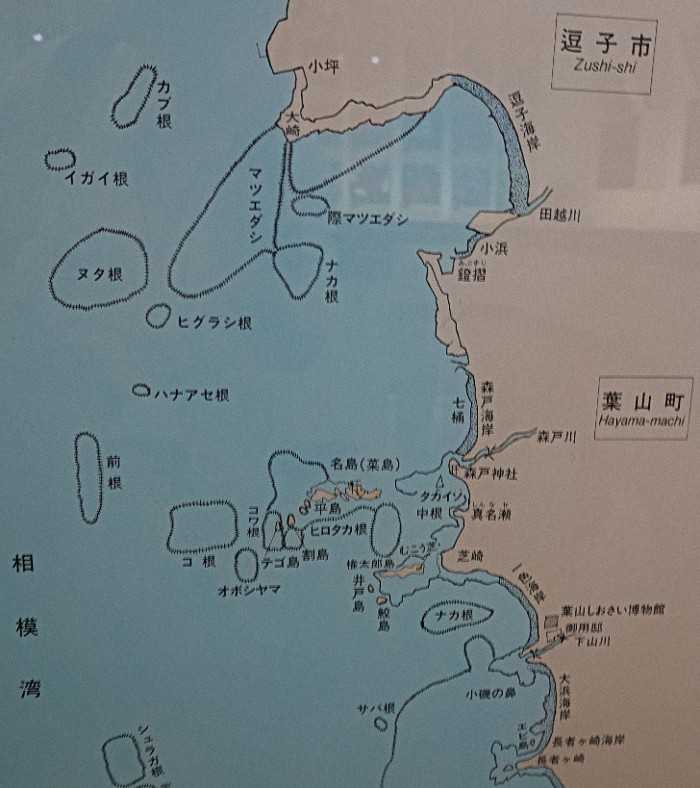

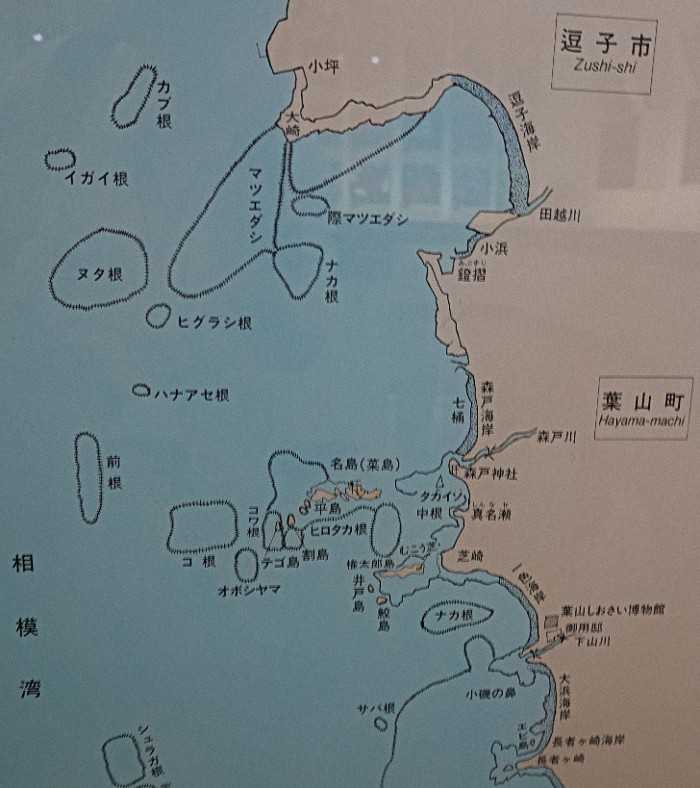

「 相模湾の漁場名 」。

「葉山海岸の漁場名」。

ズームして。

小さな島の名も判るのであった。

「 相模湾の貝類 」

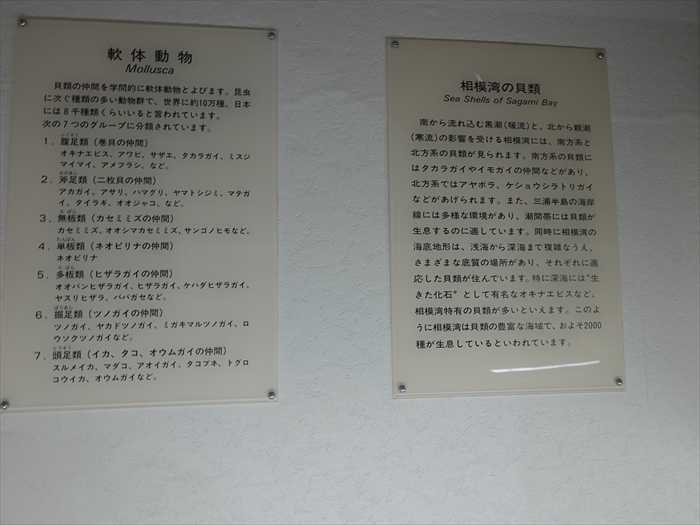

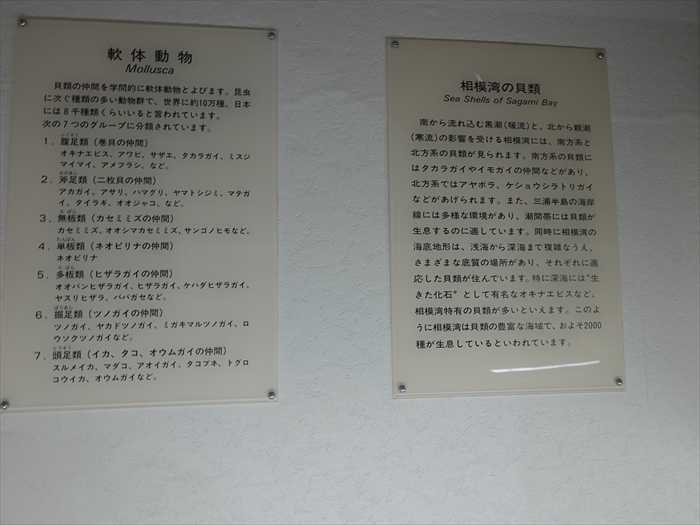

「 軟体動物 Mollusca

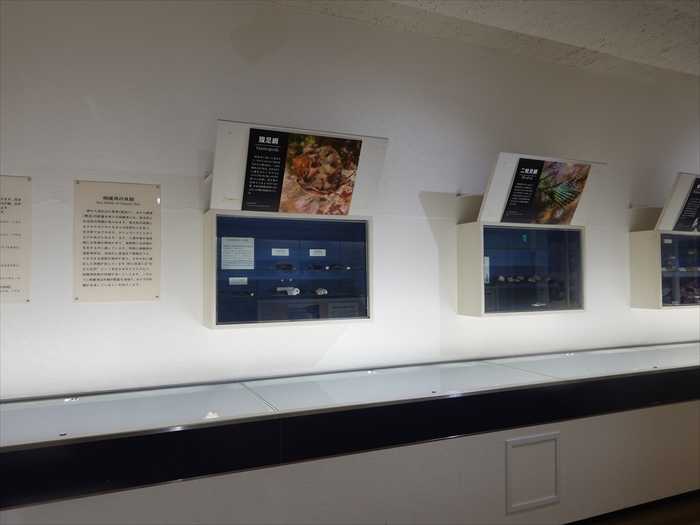

「 潮間帯の貝の分布

「 寄生する軟体動物 」。

「 相模湾で発見されたオキナエビス

「 長者貝の由来

長者貝の由来は、帝国大学三崎臨海実験所の採集人てあった青木熊吉(1864-1940 )が採集の

依頼をうけ苦心の末に採集したオキナ工ビスが、高額て買い取られた際に「長者になったようだ」

と言ったことから、オキナ工ビスの別名である「長者貝」という和名が名づけられたとする逸話が

「 日本周辺海域から記録されたいるオキナエビス類

南北に長い日本列島周辺海域からは、リュウグウオキナエビス、オキナエビス、コシダカ

オキナエビス、ベニオキナエビス、ゴトウオキナエビス、アケボノオキナエビス、テラマチ

オキナエビスの7種が記録されています。」

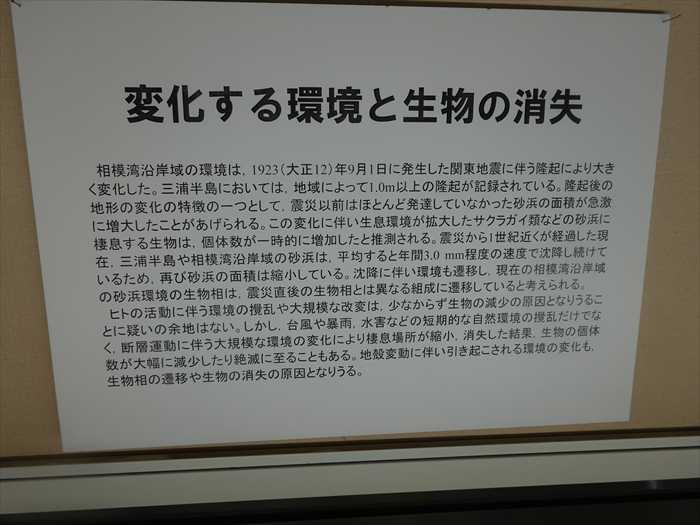

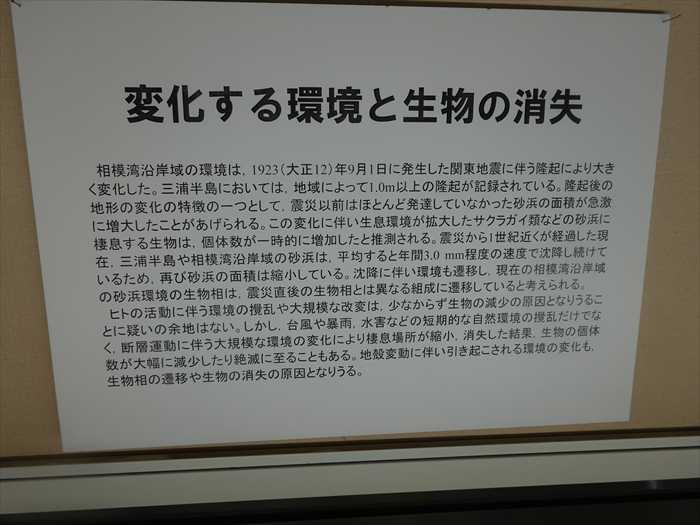

「 変化する環境と生物の消失 」。

「 変化する環境と生物の消失

様々な貝が。

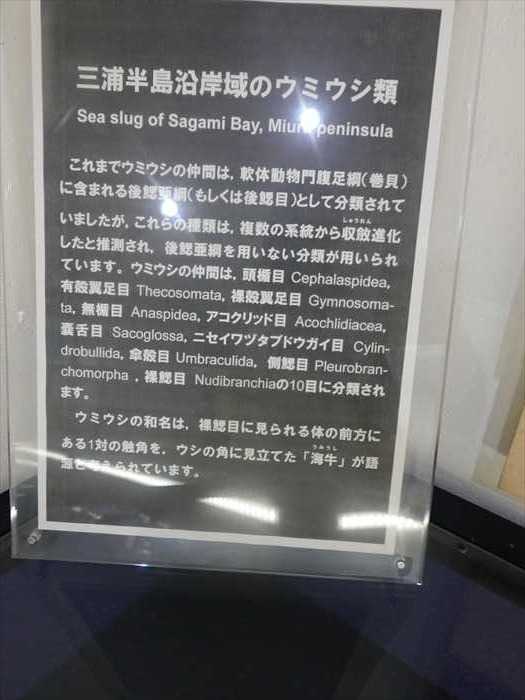

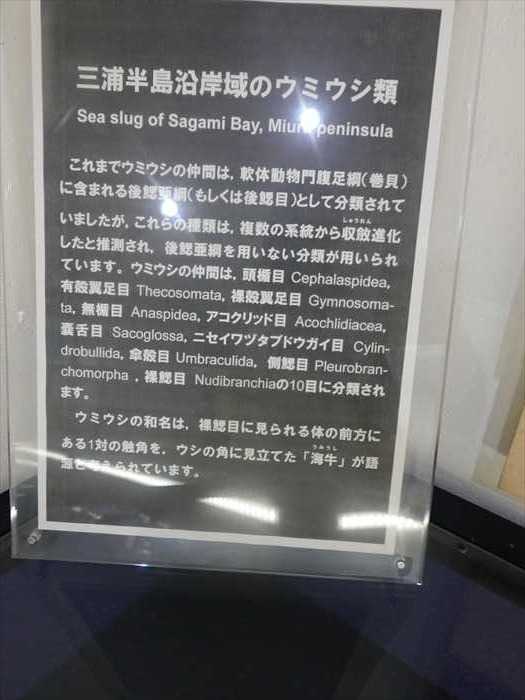

「 三浦半島沿岸域のウミウシ類 」。

「 三浦半島沿岸域のウミウシ類

Sea slug of Sagami Bay,Miurapeninsula

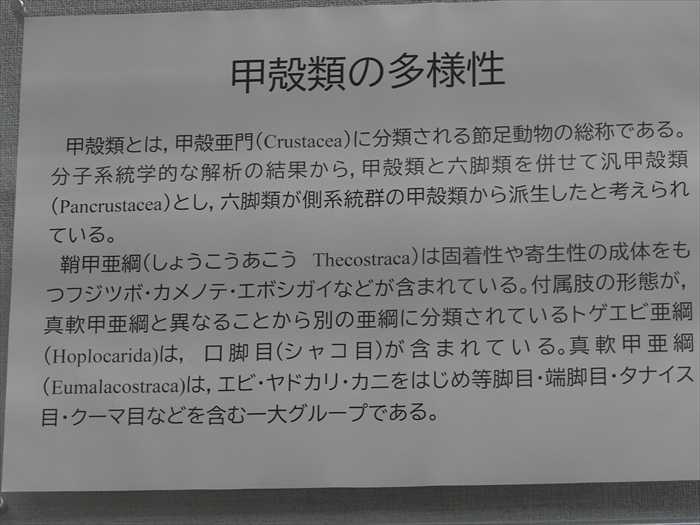

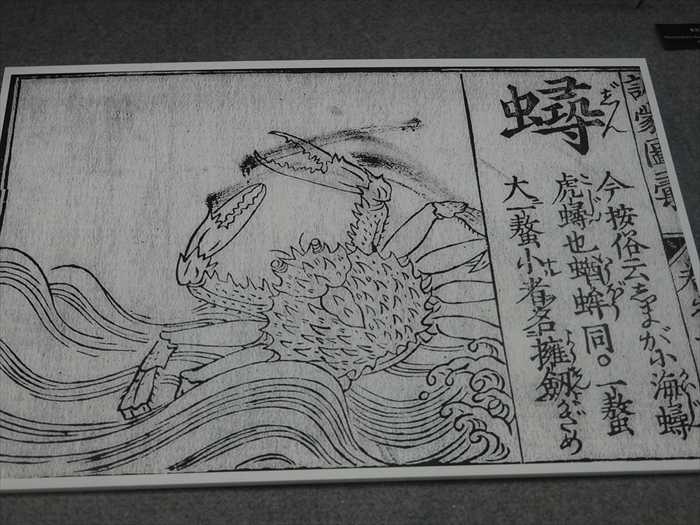

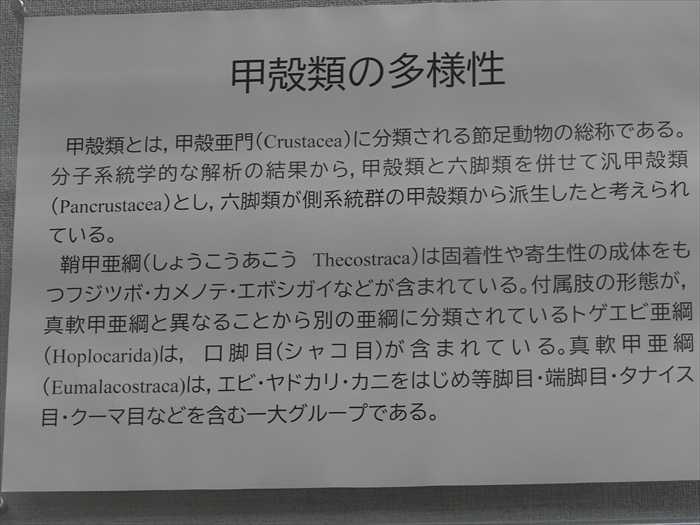

「 甲殻類の多様性

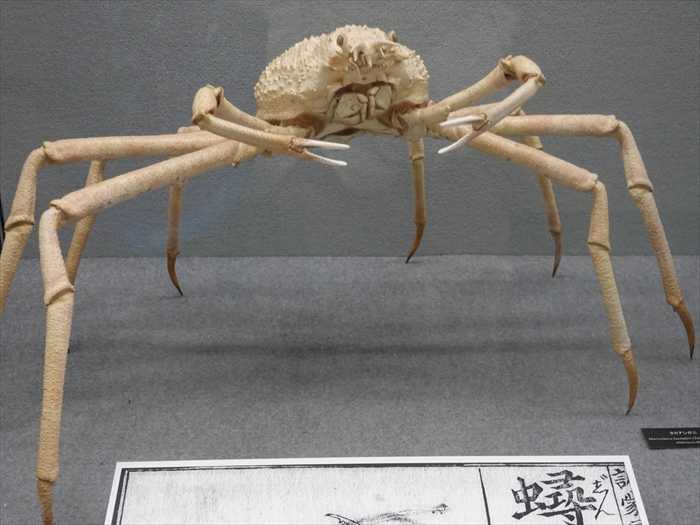

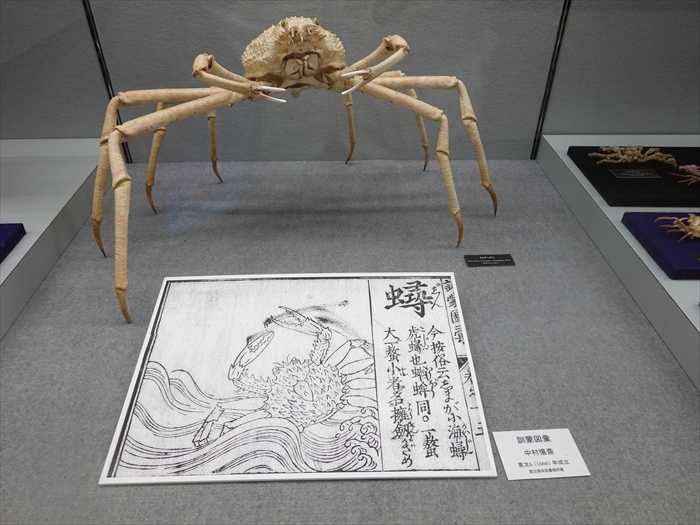

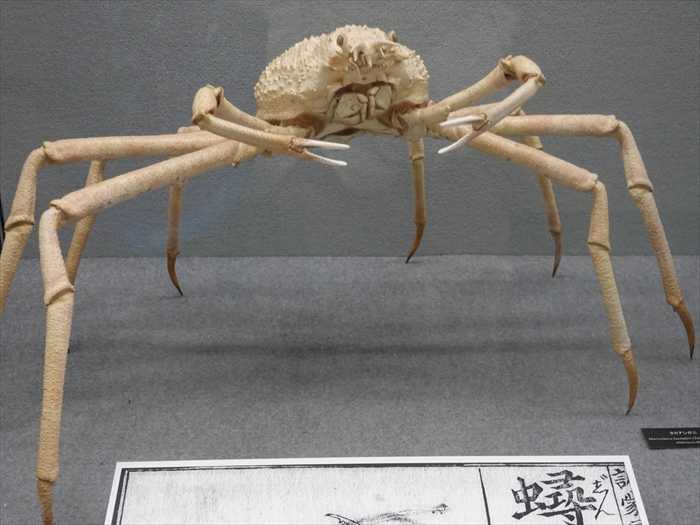

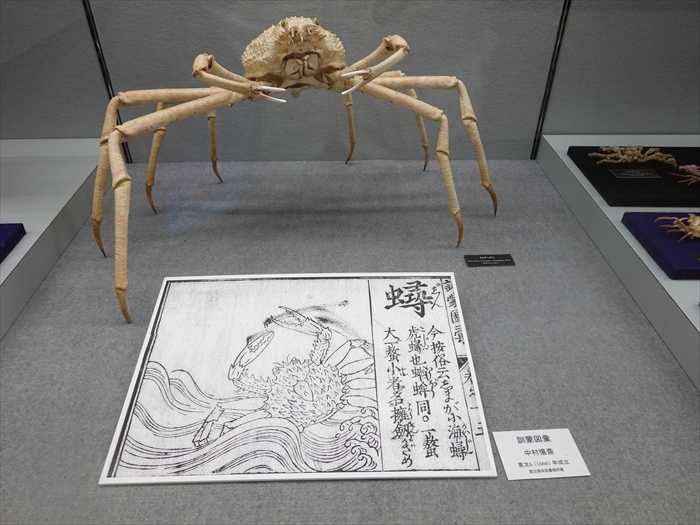

「タカアシガニ」に見えるが?

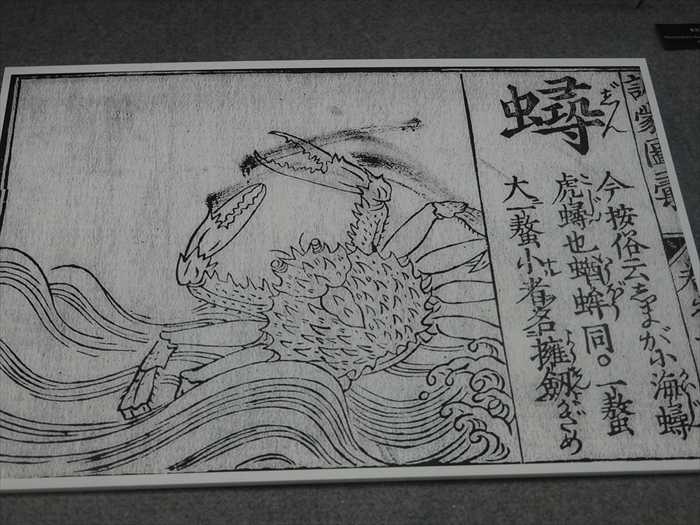

文字の読みは「じん」と。

「蟳(じん)」で「ガザミ(蝤蛑、虎蟳)」とのこと。

上の蟹の写真は蟳(じん)・ガザミとは甲羅の大きさと脚の長さのバランスが違うようであるが。

「訓蒙図彙 中村惕斎 寛文(1666)年成立」

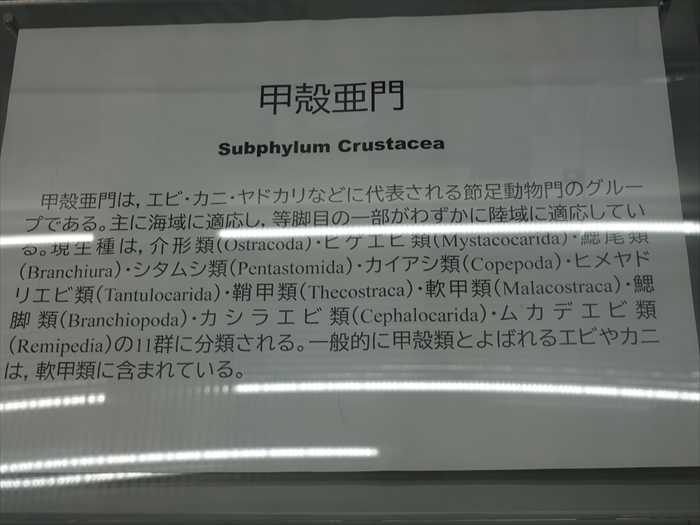

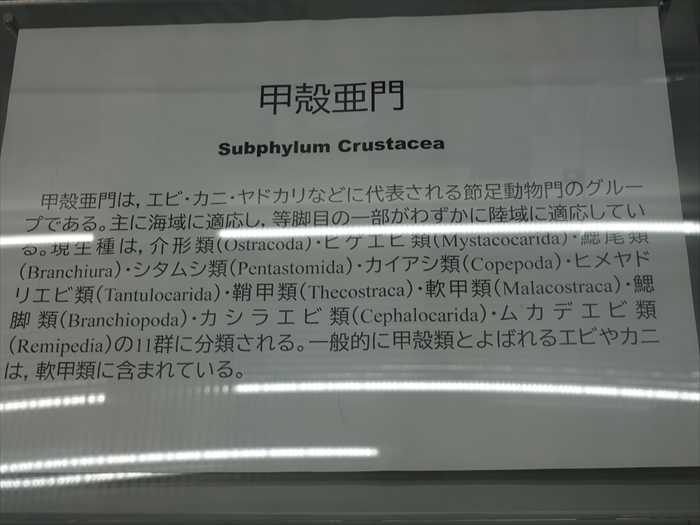

「甲殻亜門 Subphylum Crustacea

・・・つづく・・・

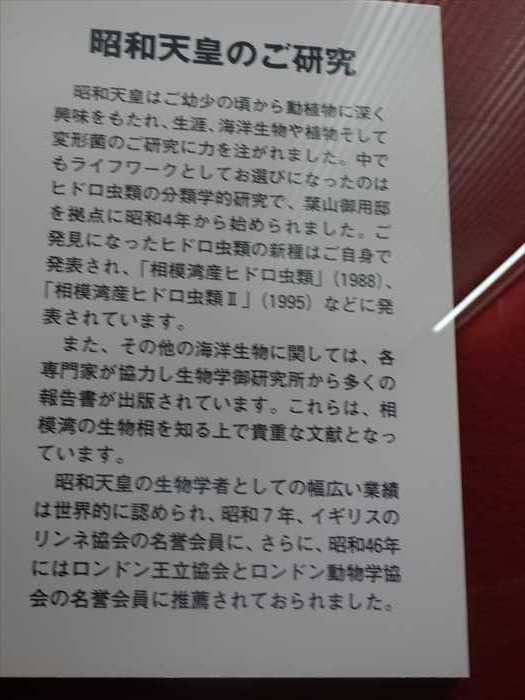

「 昭和天皇のご研究

昭和天皇はご幼少の頃から動植物に深く興味をもたれ、生涯、海洋生物や植物そして変形菌の

ご研究に力を注がれました。

中でもライフワークとしてお選びになったのはヒドロ虫類の分類学的研究で、葉山御用邸を

拠点に昭和4年から始められました。

ご発見になったヒドロ虫類の新種はご自身で発表され、「相模湾産ヒドロ虫類」(1988)、

「相模湾産ヒドロ虫類Ⅱ」(1995)などに発表されています。

また、その他の海洋生物に関しては、各専門家が協力し生物学研究所から多くの報告書が

出版されています。これらは、相模湾の生物相を知る上で貴重な文献となっています。

また、その他の海洋生物に関しては、各専門家が協力し生物学研究所から多くの報告書が

出版されています。これらは、相模湾の生物相を知る上で貴重な文献となっています。

昭和天皇の生物学者としての幅広い業績は世界的に認められ、昭和7年、イギリスの

リンネ協会の名誉会員に、さらに、昭和46年にはロンドン王立協会とロンドン動物学協会の

名誉会員に推薦されておられました。」

名誉会員に推薦されておられました。」

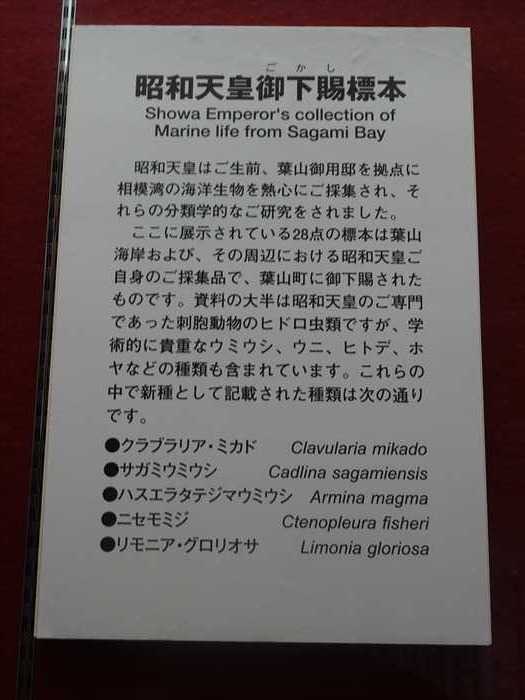

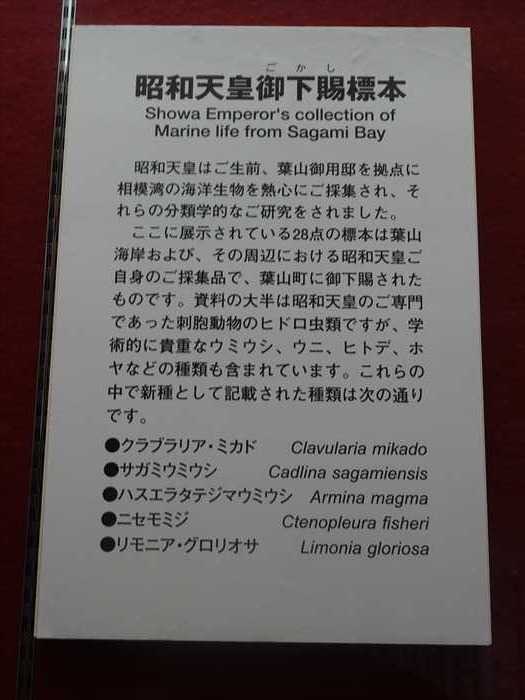

「 昭和天皇御下賜標本

昭和天皇はご生前、葉山御用邸を拠点に相模湾の海洋生物を熱心にご採集され、それらの

分類学的なご研究をされました。

分類学的なご研究をされました。

ここに展示されている28点の標本は葉山海岸および、その周辺における昭和天皇ご自身の

ご採集品で、葉山町に御下賜されたものです。資料の大半は昭和天皇のご専門であった

刺胞動物のヒドロ虫類ですが、学術的に貴重なウミウシ、ウニ、ヒトデ、ホヤなどの種類も

含まれています。これらの中で新種として記載された種類は次の通りです。

ご採集品で、葉山町に御下賜されたものです。資料の大半は昭和天皇のご専門であった

刺胞動物のヒドロ虫類ですが、学術的に貴重なウミウシ、ウニ、ヒトデ、ホヤなどの種類も

含まれています。これらの中で新種として記載された種類は次の通りです。

●クラブラリア・ミカド Clavularia mikado

●サガミウミウシ Cadlina sagamiensis

●ハスエラタテジマウミウシ Armina magma

●ニセモミジ Ctenopleura fisheri

「 御下賜標本 」が並ぶ。

その横には「 昭和天皇のご著書 」、「 昭和天皇ご収集の生物に関する出版物 」が。

「 昭和天皇のご著書 」。

「 昭和天皇ご収集の生物に関する出版物 」。

「 ヒドロゾアの標本を手にされる昭和天皇 」と「 葉山御用邸にて採集のご様子

「 昭和天皇に因む主な海洋生物 」。

「 学習研究社 発行(1980) 天皇陛下 」、「 天皇陛下の生物学ご研究 」

「 相模湾の有毒生物 」。

「 相模湾の有毒生物

海に棲息する多くの生物がさまざまな毒をもっています。海洋生物の毒として、多くの人が

思い浮かべるのはフグの仲問のもつテトロドトキシンではないでしようか。しかし、実際には

特殊なタンパク質構造で作り出された毒など、未だに解明されていない毒をもつ生物か沢山

います。

思い浮かべるのはフグの仲問のもつテトロドトキシンではないでしようか。しかし、実際には

特殊なタンパク質構造で作り出された毒など、未だに解明されていない毒をもつ生物か沢山

います。

海洋生物にとって「毒」とは、その身を守るためや、餌をとるために進化させた生態の一部で

あり、その毒はヒトに対して用いるものではありません。したがってこれらの生物が、積極的に

ヒトを襲うことは稀です。大切なことは、どの生物がどのような性質の毒をもっているのかを

あらかじめ知り、万が一、出会った場合には、安全な対応がおこなえるための、正しい理解を

もつことです。」

あり、その毒はヒトに対して用いるものではありません。したがってこれらの生物が、積極的に

ヒトを襲うことは稀です。大切なことは、どの生物がどのような性質の毒をもっているのかを

あらかじめ知り、万が一、出会った場合には、安全な対応がおこなえるための、正しい理解を

もつことです。」

「 葉山の紹介

神奈川県の三浦半島西北部に位置する葉山町は、東西約6.5km、南北約4km、総面積は

約17km2あります。海、山の自然に恵まれ、都心に近いながらも生物が豊富で、地質学的にも

興味ある所として知られています。

約17km2あります。海、山の自然に恵まれ、都心に近いながらも生物が豊富で、地質学的にも

興味ある所として知られています。

相模湾に面した海岸線は南北に4.6km広がり、その地形は変化に富んでいます。そこへ黒潮が

ぶつかり、多種多様の海洋生物を産み出しています。また、美しい緑の山々に生息する動植物は

とても豊かです。その間をぬって相模湾に流れ込む森戸川、下山川があり、こにも淡水産の生物が

多く見られます。

ぶつかり、多種多様の海洋生物を産み出しています。また、美しい緑の山々に生息する動植物は

とても豊かです。その間をぬって相模湾に流れ込む森戸川、下山川があり、こにも淡水産の生物が

多く見られます。

いっぽう、相模湾を望む景勝地としても名高く、四季を通して富士山、箱根、伊豆半島、大島、

江ノ島などが眺望できるうえ、年間を通して気候が温暖なことなどが御用邸の町、別荘の町と

いわれるゆえんでしよう。

江ノ島などが眺望できるうえ、年間を通して気候が温暖なことなどが御用邸の町、別荘の町と

いわれるゆえんでしよう。

このような素晴らしい環境の中に生活している私達にとって「葉山の自然」は貴重な財産です。

大切に受けとめ、自然に親しみましょう。」

大切に受けとめ、自然に親しみましょう。」

「葉山町地質図」、「葉山町全図」

「相模湾図」、「東京湾図」。

「 相模湾の漁場名 」。

「葉山海岸の漁場名」。

ズームして。

小さな島の名も判るのであった。

「 相模湾の貝類 」

「 軟体動物 Mollusca

貝類の仲間を学問的に軟体動物とよびます。昆虫に次ぐ種類の多い動物群で、世界に約10万種、

日本には8千種類くらいいると言われています。

次の7つのグループに分類されています。日本には8千種類くらいいると言われています。

1 .腹足類(巻員の仲間)

オキナエビス、アワビ、サザエ、タカラガイ、ミスジマイマイ、アメフラシ、など。

オキナエビス、アワビ、サザエ、タカラガイ、ミスジマイマイ、アメフラシ、など。

2 .斧足類(ニ枚貝の仲問)

アカガイ、アサリ、ハマグリ、ヤマトシジミ、マテガイ、タイラギ、オオジャコ、など。

3 .無板類(カセミミズの仲間)

カセミミズ、オオシマカセミミズ、サンゴノヒモなど。

4 .単板類(ネオピリナの仲間)

ネオビリナ

5.多板類(ヒザラガイの仲間)

5.多板類(ヒザラガイの仲間)

オオバンヒザラガイ、ヒザラガイ、ケハダヒザラガイ、ロウソクツノガイなど

6.堀足類(ツノガイの仲間)

ツノガイ、ヤカドツノガイ、ミガキマルツノガイ、ロウソクツノガイなど。

7.頭足類(イカ、タコ、オウムガイの仲間)

6.堀足類(ツノガイの仲間)

ツノガイ、ヤカドツノガイ、ミガキマルツノガイ、ロウソクツノガイなど。

7.頭足類(イカ、タコ、オウムガイの仲間)

スルメイカ、マダコ、アオイガイ、タコブネ、トグロ、コウイカ、オウムガイなど。」

相模湾の貝類 Sea Shells of Sagami Bay

相模湾の貝類 Sea Shells of Sagami Bay

南から流れ込む黒潮(暖流)と、北から親潮(寒流)の影響を受ける相模湾には、南方系と

北方系の貝類が見られます。南方系の貝類にはタカラガイやイモガイの仲間などがあり、

北方系ではアヤボラ、ケショウシラトリガイなどがあげられます。また、三浦半島の海岸線

には多様な環境があり、潮間帯には貝類が生息するのに適しています。同時に相模湾の海底

地形は、浅海から深海まで複雑なうえ、さまざまな底質の場所があり、それぞれに適応した

地形は、浅海から深海まで複雑なうえ、さまざまな底質の場所があり、それぞれに適応した

貝類が住んでいます。特に深海には”生きた化石”として有名なオキナ工ビスなど、相模湾特有貝類が多いといえます。このように相模湾は貝類の豊富な海域で、およそ2000種が生息している

といわれています。

といわれています。

「 潮間帯の貝の分布

磯の生物は水深によって住み分けをしていますが、それを知るには大潮の引き潮の時、観察すると

わかります。ます露出した岩礁をま横から見ると、アラレタマキビやタマキビガイは満潮線より

少し上部に住むため、最も上部で見られ、ヘソアキクボガイなどは干潮線付近、つまり潮が

引いた時、水面に近い方で見られます。

わかります。ます露出した岩礁をま横から見ると、アラレタマキビやタマキビガイは満潮線より

少し上部に住むため、最も上部で見られ、ヘソアキクボガイなどは干潮線付近、つまり潮が

引いた時、水面に近い方で見られます。

ここでは潮間帯の磯が左から右方向へと深くなるように表現してあり、貝類が垂直分布している

ようすがわかるようになっています。」

ようすがわかるようになっています。」

「 寄生する軟体動物 」。

「 相模湾で発見されたオキナエビス

オキナ工ビス類は古生代から中生代にかけて繁栄した原始的な腹足編の一群てあり、地質時代に

繁栄した種に近似した形質を殻に留める現生種は「生きている化石」とよばれている。

繁栄した種に近似した形質を殻に留める現生種は「生きている化石」とよばれている。

オキナエビMikadotrochus beyrichii(Hilgendorf、1877)は旧東京大学設立の母体となる

第一学区医学校から東京医学校時代に在職していたドイツ人お雇い講師のヒルケンドルフ

第一学区医学校から東京医学校時代に在職していたドイツ人お雇い講師のヒルケンドルフ

(Franz martin hilgendorf:1839-1904)が、江ノ島の土産物屋の店先に飾られていたものを

入手し、ドイツに帰国後、この標本をもとに世界で3番目のオキナ工ビス科の現生種として

報告した。

入手し、ドイツに帰国後、この標本をもとに世界で3番目のオキナ工ビス科の現生種として

報告した。

オキナ工ビスは、ヒルゲンドルフが新種として記載する以前に木村兼葭堂(1735-1802)による

未定稿の「奇貝図譜」に「無名介 按アゲマキノー種ナラン」として図示されていたものが、

最古の図示てあり、ヒルケンドルフによる記載の100年近く前に.すてに本草学的な手法で記録

最古の図示てあり、ヒルケンドルフによる記載の100年近く前に.すてに本草学的な手法で記録

されていた。また.武蔵石寿(1766-1861)が1844 (弘化元)年に著したとされる「目八譜」にも

「西王母 翁蛭子」として図示されている。」

「西王母 翁蛭子」として図示されている。」

「 長者貝の由来

長者貝の由来は、帝国大学三崎臨海実験所の採集人てあった青木熊吉(1864-1940 )が採集の

依頼をうけ苦心の末に採集したオキナ工ビスが、高額て買い取られた際に「長者になったようだ」

と言ったことから、オキナ工ビスの別名である「長者貝」という和名が名づけられたとする逸話が

通説化している。

しかし実際には青木熊吉がはしめてオキナ工ビスを採集したとされる時期よりも前に.ヒル

ゲンドルフの後任として来日したデーデルライン(Ludwg Hinrich Philipp Döderlein: 1855-

1936)らが、高額でオキナ工ビスを買い求めていたことから、江ノ島や三崎の漁師の間で

オキナ工ビスはすでに「長者貝」の別名てよばれていたという記述が残っていることや.1897年に

帝国大学三崎臨海実験所の箕作佳吉(1858-1909) が、標本商のオーストン(Alan Owston:1853-

1915)により採集された生きたオキナ工ビスを世界に先駆け報告していることなどから、青木熊吉

による「長者員」の命名とそれに関する一連の逸話の一部は、のちの時代の創作と考えられる。」

しかし実際には青木熊吉がはしめてオキナ工ビスを採集したとされる時期よりも前に.ヒル

ゲンドルフの後任として来日したデーデルライン(Ludwg Hinrich Philipp Döderlein: 1855-

1936)らが、高額でオキナ工ビスを買い求めていたことから、江ノ島や三崎の漁師の間で

オキナ工ビスはすでに「長者貝」の別名てよばれていたという記述が残っていることや.1897年に

帝国大学三崎臨海実験所の箕作佳吉(1858-1909) が、標本商のオーストン(Alan Owston:1853-

1915)により採集された生きたオキナ工ビスを世界に先駆け報告していることなどから、青木熊吉

による「長者員」の命名とそれに関する一連の逸話の一部は、のちの時代の創作と考えられる。」

「 日本周辺海域から記録されたいるオキナエビス類

南北に長い日本列島周辺海域からは、リュウグウオキナエビス、オキナエビス、コシダカ

オキナエビス、ベニオキナエビス、ゴトウオキナエビス、アケボノオキナエビス、テラマチ

オキナエビスの7種が記録されています。」

「 変化する環境と生物の消失 」。

「 変化する環境と生物の消失

相模湾沿岸域の環境は、1923 (大正12)年9月1日に発生した関東地震に伴う隆起により大きく

変化した。三浦半島においては、地域によって1.0m以上の隆起が記録されている。隆起後の

変化した。三浦半島においては、地域によって1.0m以上の隆起が記録されている。隆起後の

地形の変化の特徴の一つとして、震災以前はほとんど発達していなかった砂浜の面積が急激に

増大したことがあげられる。この変化に伴い生息環境が拡大したサクラガイ類などの砂浜に棲息

する生物は、個体数が一時的に増加したと推測される。震災か1世紀近くが経過した現在、

三浦半島や相模湾沿岸域の砂浜は、平均すると年間3.0mm程度の速度で沈降し続けているため、

再び砂浜の面積は縮小している。沈降に伴い環境も遷移し現在の相模湾沿岸域の砂浜環境の

生物相は、震災直後の生物相とは異なる組成に遷移していると考えられる。

増大したことがあげられる。この変化に伴い生息環境が拡大したサクラガイ類などの砂浜に棲息

する生物は、個体数が一時的に増加したと推測される。震災か1世紀近くが経過した現在、

三浦半島や相模湾沿岸域の砂浜は、平均すると年間3.0mm程度の速度で沈降し続けているため、

再び砂浜の面積は縮小している。沈降に伴い環境も遷移し現在の相模湾沿岸域の砂浜環境の

生物相は、震災直後の生物相とは異なる組成に遷移していると考えられる。

ヒトの活動に伴う環境の攪乱や大規模な改変は、少なからす生物の減少の原因となりうることに

疑いの余地はない。しかし、台風や暴雨、水害などの短期的な自然環境の攪乱だけでなく、

断層運動に伴う大規模な環境の変化により棲息場所が縮小、消失した結果、生物の個体数が

大幅に減少したり絶滅に至ることもある。地殻変動に伴い引き起こされる環境の変化も、

生物相の遷移や生物の消失の原因となりうる。」

疑いの余地はない。しかし、台風や暴雨、水害などの短期的な自然環境の攪乱だけでなく、

断層運動に伴う大規模な環境の変化により棲息場所が縮小、消失した結果、生物の個体数が

大幅に減少したり絶滅に至ることもある。地殻変動に伴い引き起こされる環境の変化も、

生物相の遷移や生物の消失の原因となりうる。」

様々な貝が。

「 三浦半島沿岸域のウミウシ類 」。

「 三浦半島沿岸域のウミウシ類

Sea slug of Sagami Bay,Miurapeninsula

これまでウミウシの仲間は、軟体動物門腹足綱(巻貝)に含まれる後鰓亜網(もしくは後鰓目)として

分類されていましたが、これら種類は、複数の系統から収斂進化したと推測さ後鰓亜網を用いない

分類が用いられています。ウミウシの仲間は、頭楯目Cephalaspidea、有毅翼足目

Thecosomata.裸殻翼足目 Gymnosoma-ta、無楯目 Anaspidea、アクリッド目

Acochlidiacea、嚢舌目 Sacoglossa、ニセイワヅタブドウガイ目 Cylindrobullida、傘殻目

Umbraculida、側鰓目 Pleurobranchomorpha、裸鰓目 Nudibranchiaの10目に分類されます。

分類されていましたが、これら種類は、複数の系統から収斂進化したと推測さ後鰓亜網を用いない

分類が用いられています。ウミウシの仲間は、頭楯目Cephalaspidea、有毅翼足目

Thecosomata.裸殻翼足目 Gymnosoma-ta、無楯目 Anaspidea、アクリッド目

Acochlidiacea、嚢舌目 Sacoglossa、ニセイワヅタブドウガイ目 Cylindrobullida、傘殻目

Umbraculida、側鰓目 Pleurobranchomorpha、裸鰓目 Nudibranchiaの10目に分類されます。

ウミウシの和名は、裸鰓目に見られる体の前方にある1対の触角を、ウシの角に見立てた「海牛」

が語源と考えられます。」

が語源と考えられます。」

「 甲殻類の多様性

甲殻類とは、甲殻亜門(Crustacea)に分類される節足動物の総称である。

分子系統学的な解析の結果から、甲殻類と六脚類を併せて汎甲殻類

(Pancrustacea)とし、六脚類が側系統群の甲殻類から派生したと考えられている。

鞘甲亜綱(しようこうあこう Thecostraca )は固着性や寄生性の成体をもつフジツボ・カメノテ・

エボシガイなどが含まれている。付属肢の形熊が、真軟甲亜綱と異なることから別の亜綱に分類

されているトゲエビ亜綱(Hoplocarida)は、ロ脚目(シャコ目)が含まれている。真軟甲亜綱

エボシガイなどが含まれている。付属肢の形熊が、真軟甲亜綱と異なることから別の亜綱に分類

されているトゲエビ亜綱(Hoplocarida)は、ロ脚目(シャコ目)が含まれている。真軟甲亜綱

(Eumalacostraca)は、工ビ・ヤドカリ・カニをはじめ等脚目・端脚目・タナイス目・クーマ目

などを含む一大グループである。」

などを含む一大グループである。」

「タカアシガニ」に見えるが?

文字の読みは「じん」と。

「蟳(じん)」で「ガザミ(蝤蛑、虎蟳)」とのこと。

上の蟹の写真は蟳(じん)・ガザミとは甲羅の大きさと脚の長さのバランスが違うようであるが。

「訓蒙図彙 中村惕斎 寛文(1666)年成立」

「甲殻亜門 Subphylum Crustacea

甲殻亜門は、工ビ・カニ・ヤドカリなどに代表される節足動物門のグループである。

主に海域に適応し、等脚目の一部がわずかに陸域に適応している。現生種は介形類(Osracoda)・

ヒゲエビ類(Mystacocarida)、鰓尾類(Branchiura)

ヒゲエビ類(Mystacocarida)、鰓尾類(Branchiura)

シタムシ類(pentastomida)・カイアシ類(copepoda)・ヒメヤドリエビ類(Tantulocarida)・

鞘甲類(Thecostraca)・軟甲類(Malacostraca)・鰓脚類(Branchiopoda)・カシラエビ類(Cephalocarida)・ムカデ工ビ類(Remipedia)11群に分類される。一般的に甲殻類とよばれる

工ビやカニは、軟甲類に含まれている。」

「イバラガニモドキ」(左) と 「イガグリガニ」(右) 。

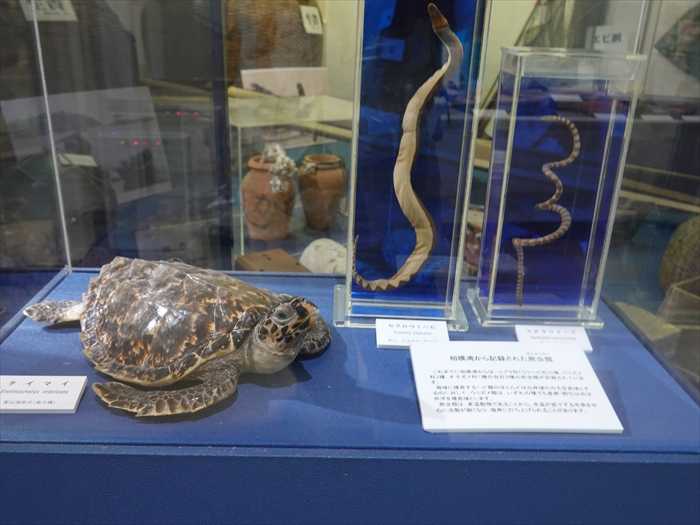

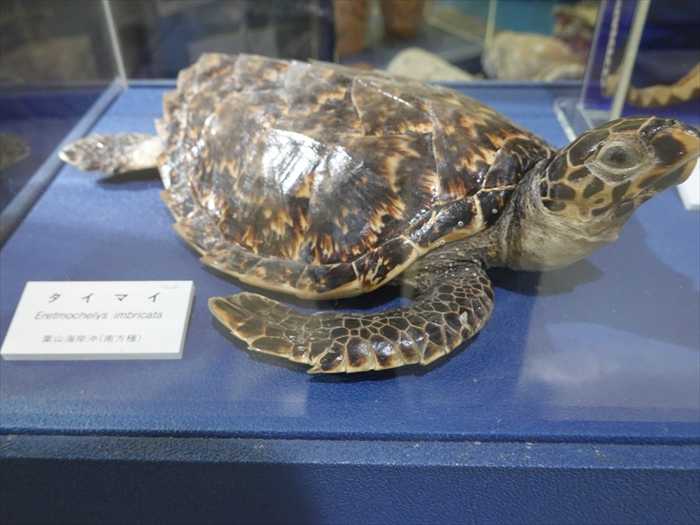

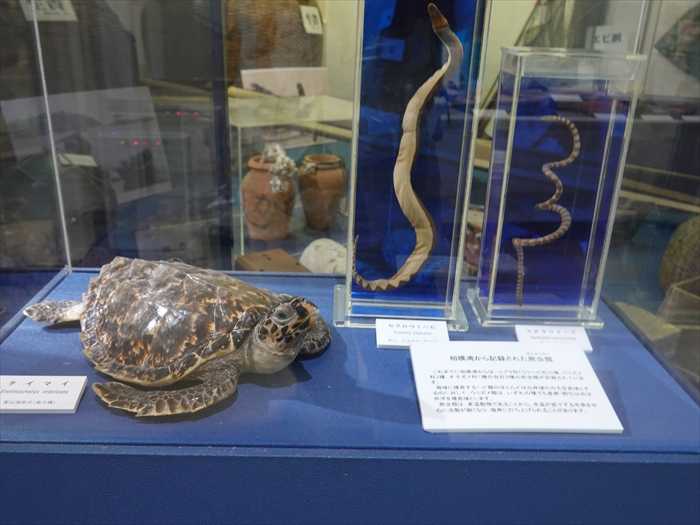

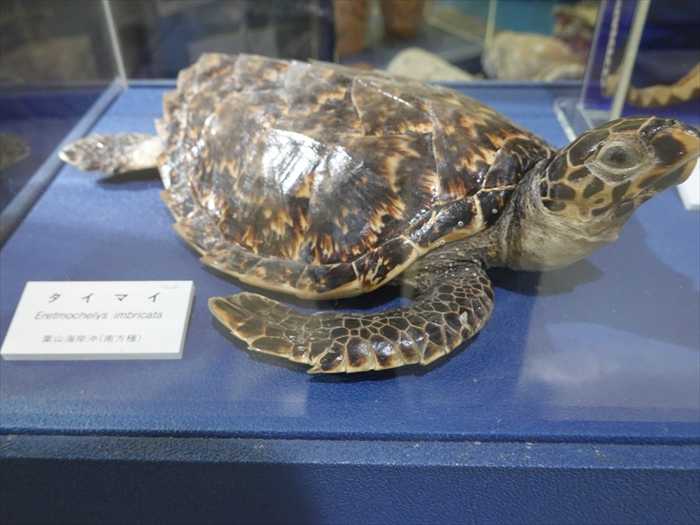

「タイマイ」、「セクロウミヘビ」、「マダラウミヘビ」。

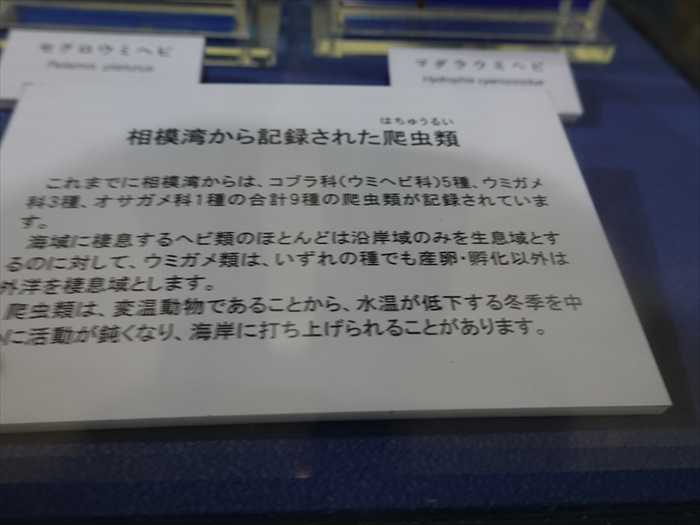

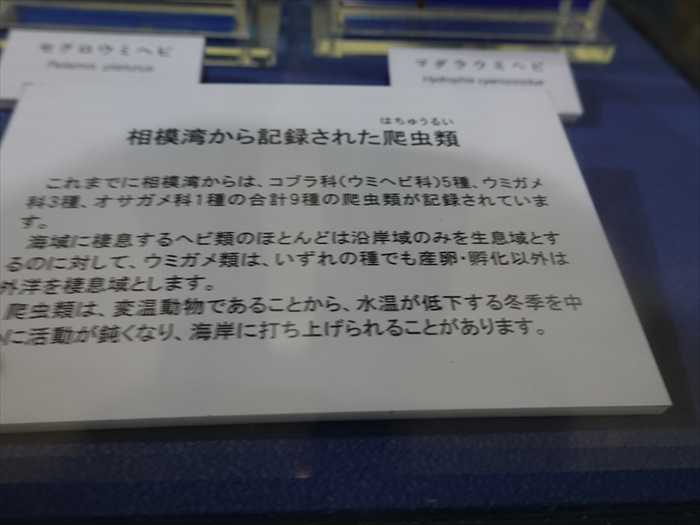

「 相模湾から記録された爬虫類

これまでに相模湾からは、コブラ科(ウミヘビ科)5種、ウミガメ科3種、オオザメ科1種の合計

9種の爬虫類が記録されています。

海域に棲息するヘビ類のほとんどは沿岸域のみを生息域とするのに対して、ウミガメ類は、

いずれの種でも産卵・孵化以外は外洋を棲息域とします。

爬虫類は、変温動物であることから、水温が低下する冬季を中心に活動が鈍くなり、海岸に

打ち上げられることがあります。」

「タイマイ」に近づいて。

そして 漁具展示コーナー へ。

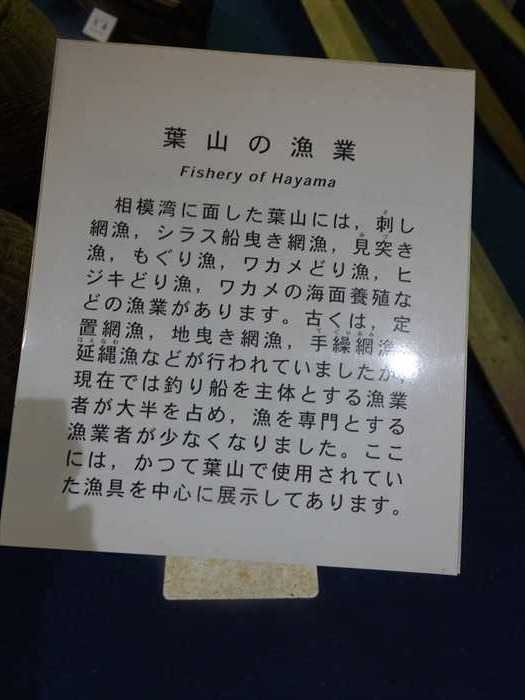

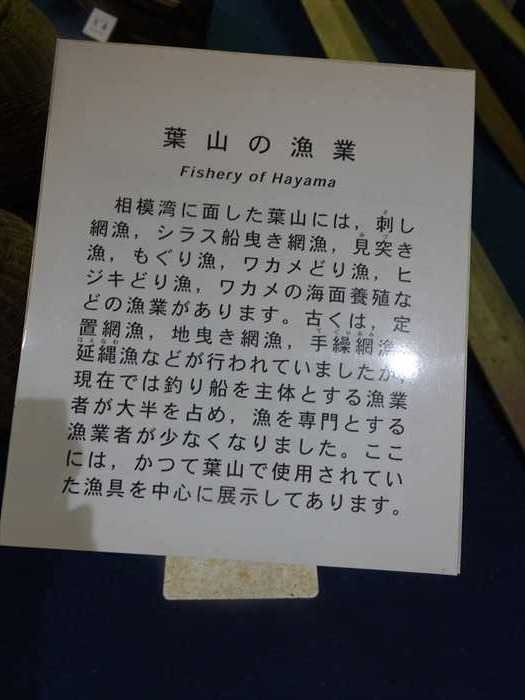

「 葉山の漁業

鞘甲類(Thecostraca)・軟甲類(Malacostraca)・鰓脚類(Branchiopoda)・カシラエビ類(Cephalocarida)・ムカデ工ビ類(Remipedia)11群に分類される。一般的に甲殻類とよばれる

工ビやカニは、軟甲類に含まれている。」

「イバラガニモドキ」(左) と 「イガグリガニ」(右) 。

「タイマイ」、「セクロウミヘビ」、「マダラウミヘビ」。

「 相模湾から記録された爬虫類

これまでに相模湾からは、コブラ科(ウミヘビ科)5種、ウミガメ科3種、オオザメ科1種の合計

9種の爬虫類が記録されています。

海域に棲息するヘビ類のほとんどは沿岸域のみを生息域とするのに対して、ウミガメ類は、

いずれの種でも産卵・孵化以外は外洋を棲息域とします。

爬虫類は、変温動物であることから、水温が低下する冬季を中心に活動が鈍くなり、海岸に

打ち上げられることがあります。」

「タイマイ」に近づいて。

そして 漁具展示コーナー へ。

「 葉山の漁業

Fishery of Hayama

相模湾に面した葉山には、刺し網漁、シラス船曳き網漁,見突き漁、もぐり漁、ワカメどり漁、

ヒジキどり漁、ワカメの海面養殖などの漁業があります。古くは、定置網漁、地曳き網漁、

手繰網漁、延縄(はえなわ)漁などが行われていましたが、現在では釣り船を主体とする漁業者が

ヒジキどり漁、ワカメの海面養殖などの漁業があります。古くは、定置網漁、地曳き網漁、

手繰網漁、延縄(はえなわ)漁などが行われていましたが、現在では釣り船を主体とする漁業者が

大半を占め、漁を専門とする漁業者が少なくなりました。ここには、かって葉山で使用されてい

た漁具を中心に展示してあります。」

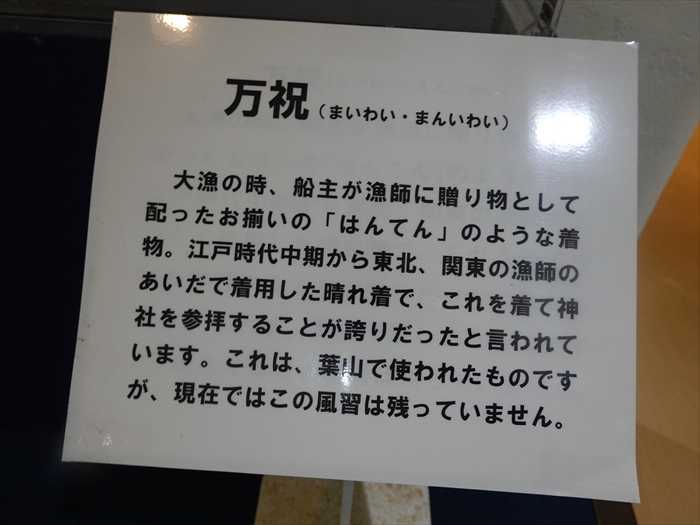

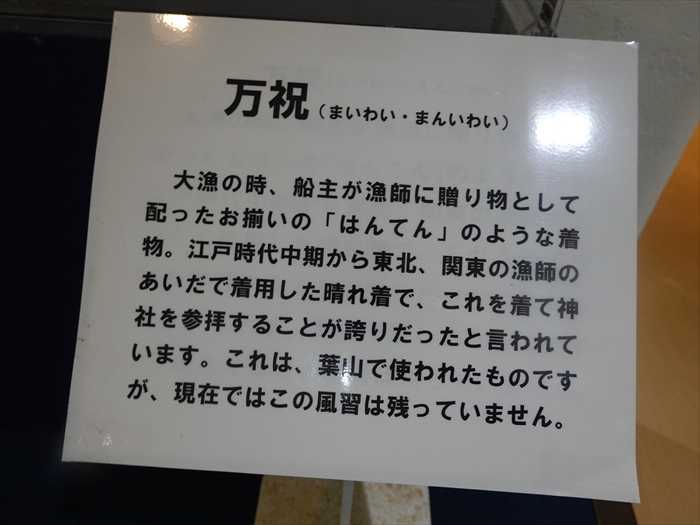

「 万祝(まいわい・まんいわい)

奥には「 生簀 」が2基。右手に「 櫓 」、左に「 ガラス浮き玉 」。

・・・もどる・・・

「 万祝(まいわい・まんいわい)

」

「 万祝(まいわい・まんいわい)

大漁の時、船主が漁師に贈り物として配ったお揃いの「はんてん」のような着物。

江戸時代中期から東北、関東の漁師のあいだで着用した晴れ着で、これを着て神社を

参拝することが誇りだったと言われています。これは、葉山で使われたものですが、現在では

この風習は残っていません。」

江戸時代中期から東北、関東の漁師のあいだで着用した晴れ着で、これを着て神社を

参拝することが誇りだったと言われています。これは、葉山で使われたものですが、現在では

この風習は残っていません。」

奥には「 生簀 」が2基。右手に「 櫓 」、左に「 ガラス浮き玉 」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.