PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

テーマ: 日本各地の神社仏閣の御朱印(2429)

カテゴリ: 神社仏閣・御朱印

温泉寺境内から有馬温泉最後となる湯泉神社の鳥居をくぐり社殿に向かいます。

温泉寺境内から社殿までは石段を上り徒歩4分程の位置になります。

温泉寺境内の石の鳥居。

鳥居右側に「式内湯泉神社」社号標と湯泉神社概説。

「有馬温泉を発見したといわれている大己貴命と少彦名命などの神々が祀られています。

子宝が授かる神様として知られ、有馬温泉の守護神として親しまれ、温泉神社とも呼ばれる」

鳥居扁額は「温泉守護神」とある。

一ノ鳥居をくぐると参道は左に折れ、真っすぐな石段が現れ、その先のニノ鳥居に続きます。

石段中ほどに朱の鳥居を構える妙見堂が鎮座しています。

詳細は定かではありませんが、寄棟の社殿は壁面に火灯窓が設けられ神仏習合の趣を感じさせるもの。

向拝柱には獏と獅子、向拝虹梁には龍の彫飾りが施されています。

鈴を鳴らし参拝させてもらいましたが、視界に入る火灯窓の影響もあり頭の中で作法に戸惑う自分がいた。

ここから二ノ鳥居も近い、再び石段を上ろう。

石段も間もなくゴール、境内の緑がやたらと鮮やかに見える。

ニノ鳥居到着、鳥居から先は愛宕山中腹に作られた広い境内に社殿の姿がある。

以前の湯泉神社は一ノ鳥居のある温泉寺境内に鎮座していたという。

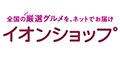

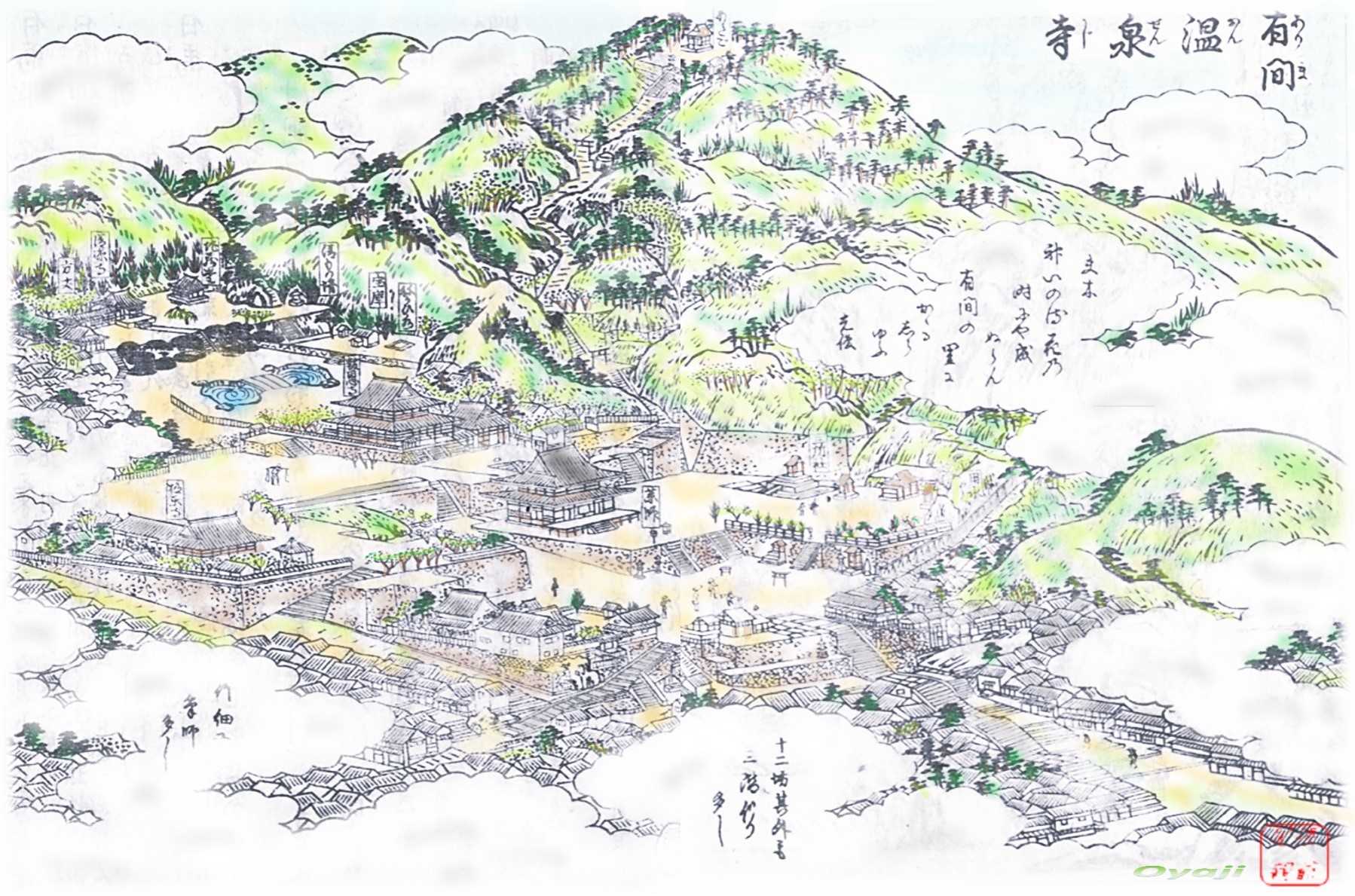

上は寛政8年(1796)~同10年(1798)に刊行された摂州名所図会の有馬温泉寺の挿絵。

中央の大きな堂が薬師堂で一段下がった境内右に鳥居の姿があり、その正面に湯泉神社らしき姿がある。

この時点で温泉寺境内には阿弥陀堂や袴腰の鐘楼の姿は描かれていません。

その後、明治政府の神仏分離により居場所がなくなった湯泉神社は、この中腹に鎮座地を求め、明治16年(1883)に温泉寺境内を離れこの地に遷座したという。

その境内の右側に写真の手水舎がある。

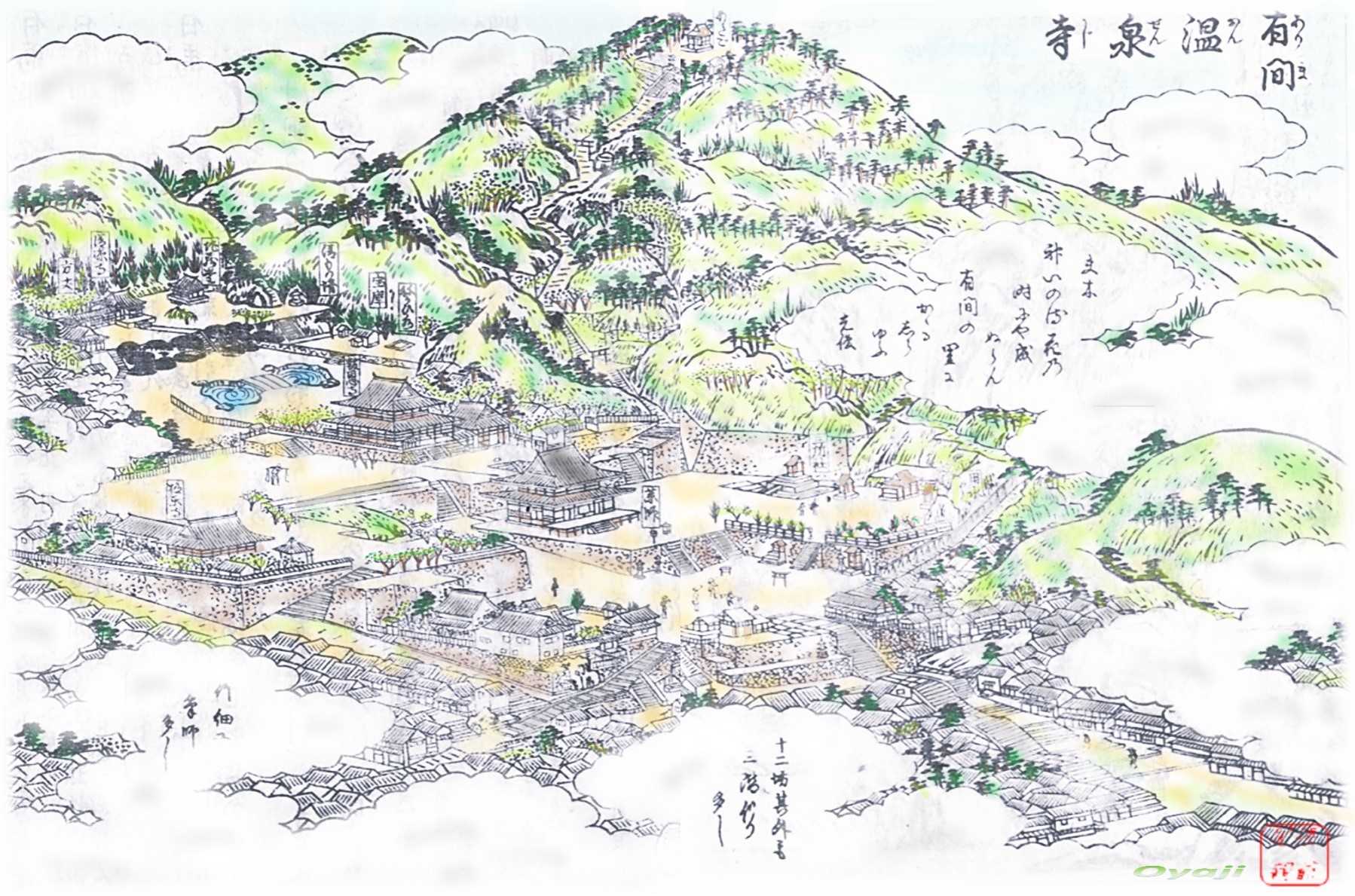

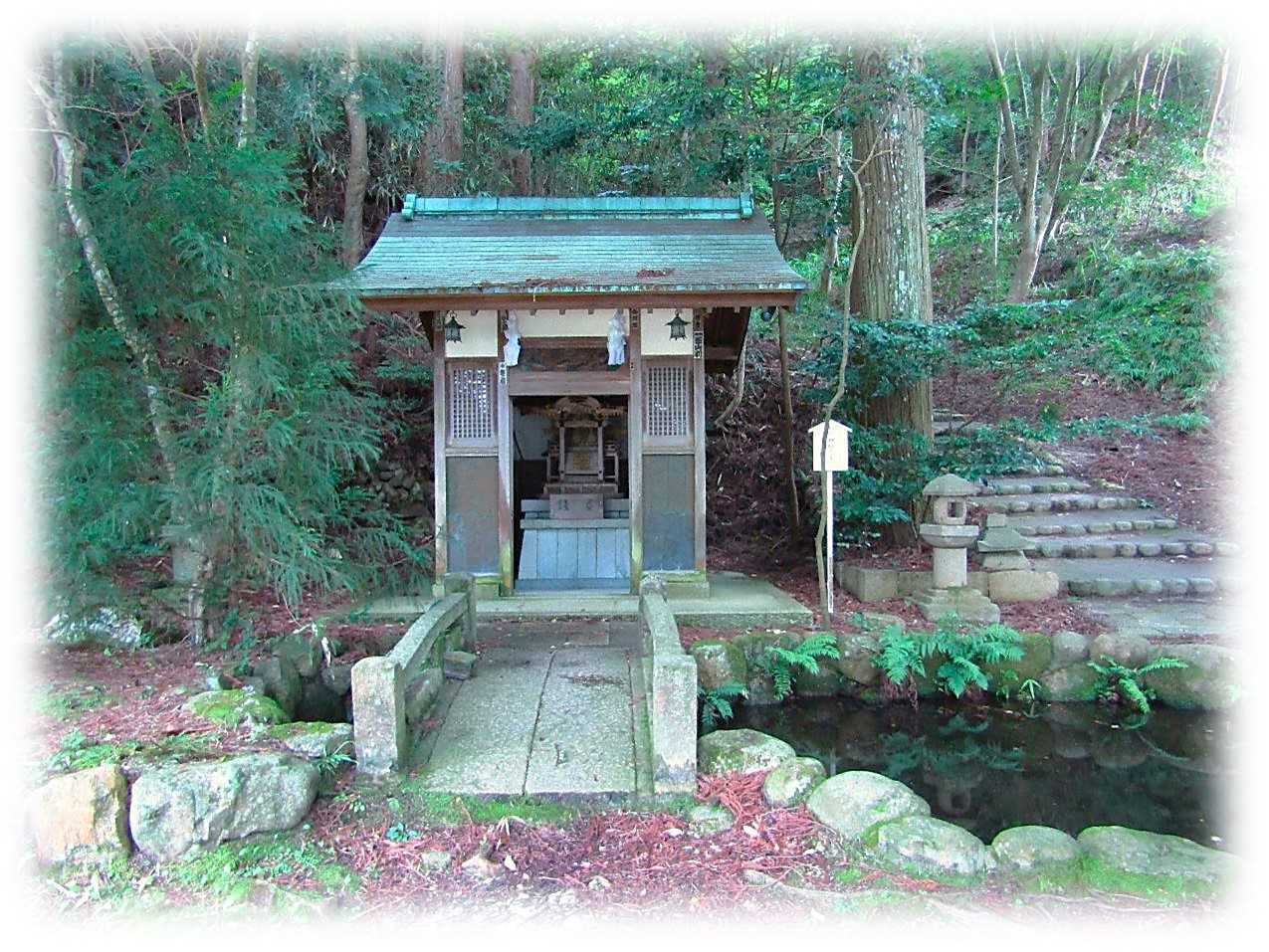

その先に小さな池があり、石橋の先に切妻銅葺屋根の「胸形神社」の覆屋が鎮座します。

上の挿絵には温泉寺境内に複数の社が描かれており、それらは湯泉神社に遷座したよう様です。

正面から見る本殿は唐破風が付く流造の様にみられます、御祭神は「市杵島姫命」「多紀里比賣命」「タ岐都姫命」

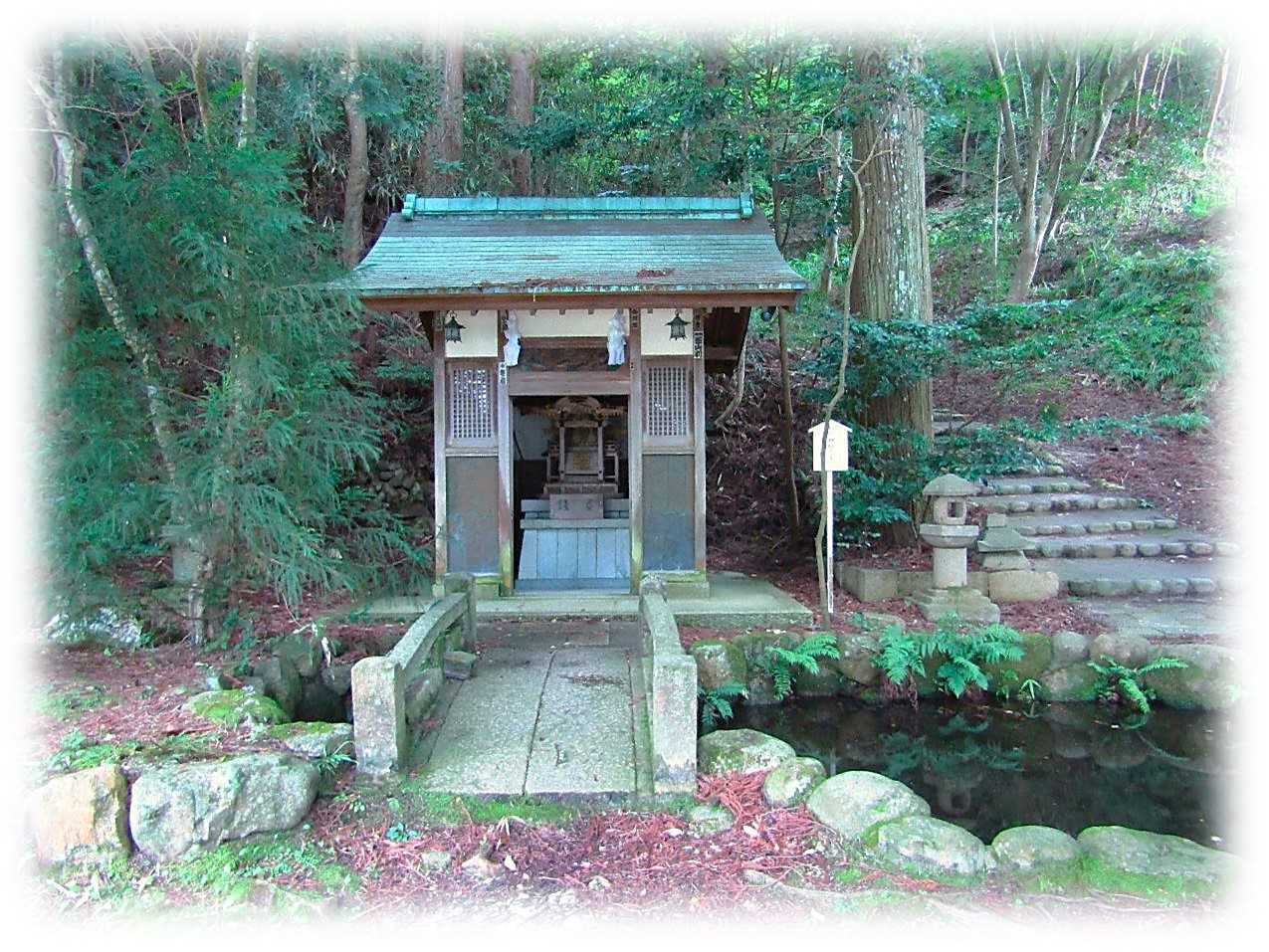

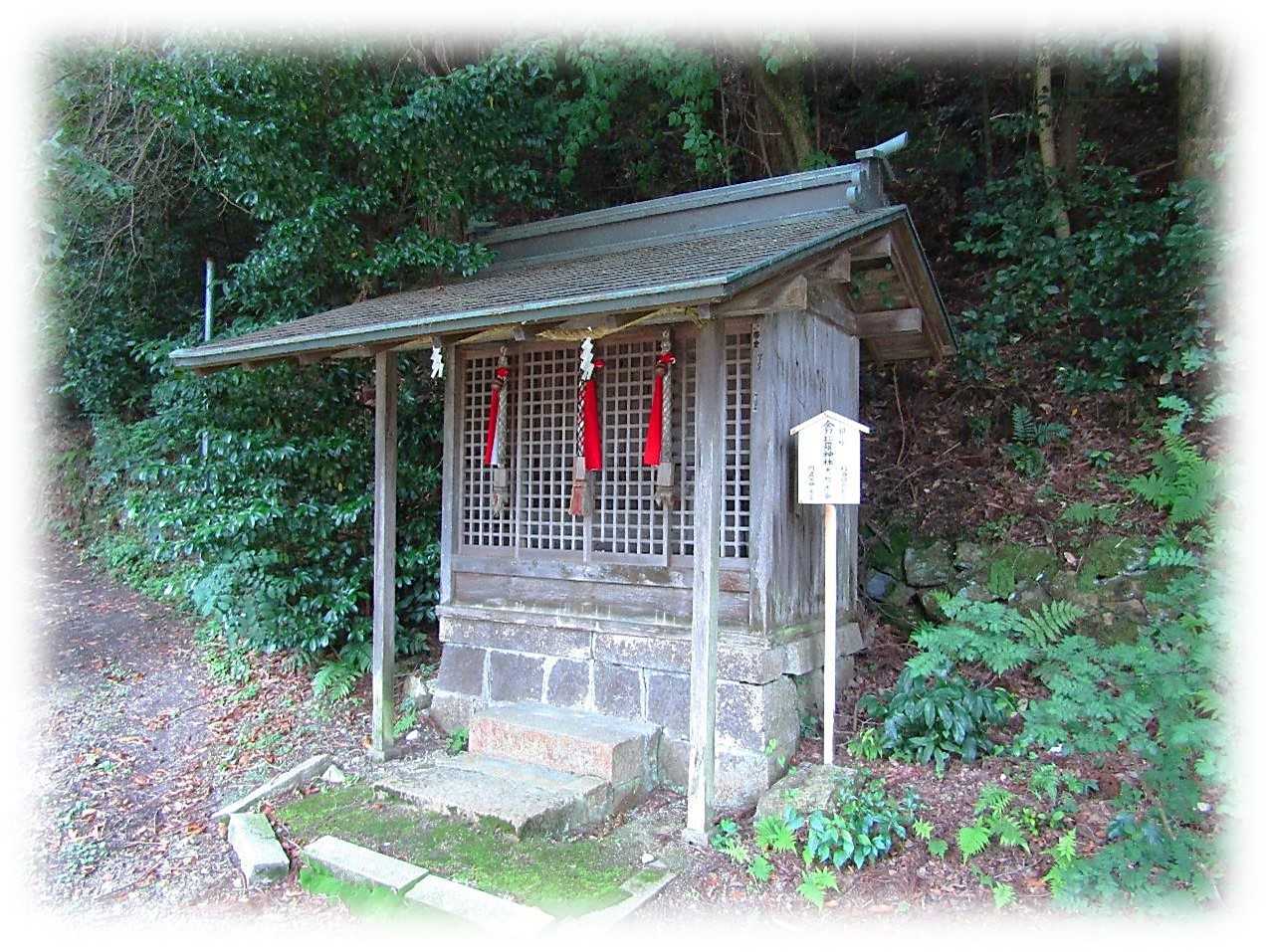

その隣には更に二つの覆屋があります。

左の斜面には忠魂碑が建てられている。

吉高神社の小振りな狛犬。

覆屋正面からの眺め。

残念ですが詳細は不明です。

奥の三社相殿。

左から「愛宕社」祭神/阿遇突命、「金刀比羅神社」祭神/大物主命、「稲荷社」祭神/稲倉魂命をお祀りする。

なんとも悲哀に満ちた佇まいの狛犬、年代は未確認です。

拝殿向拝。

派手な意匠や彩色はあまり見られませんが、それが逆に緑の樹々に包まれた落ち着いた社殿を演出しているようにも見える。

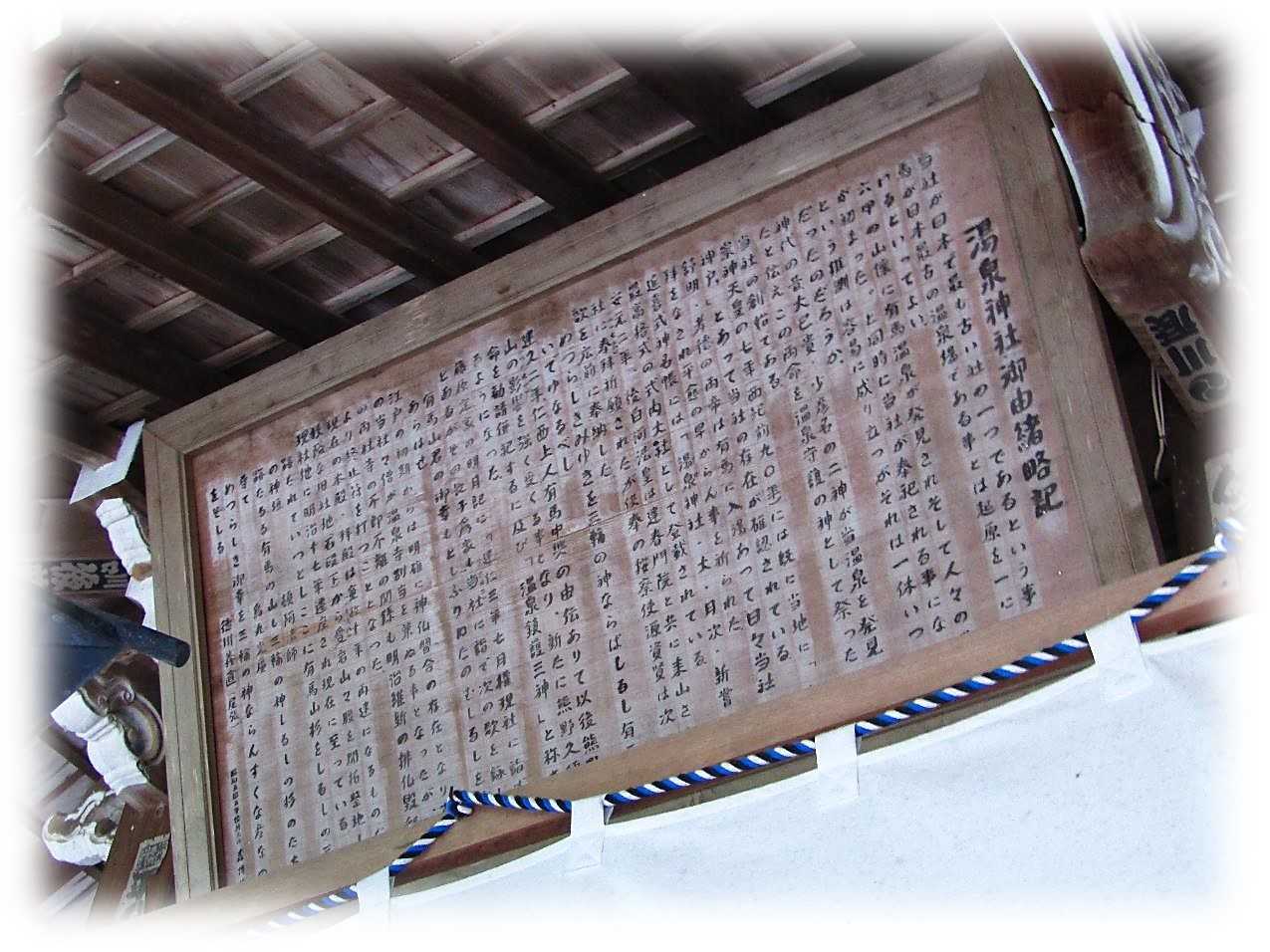

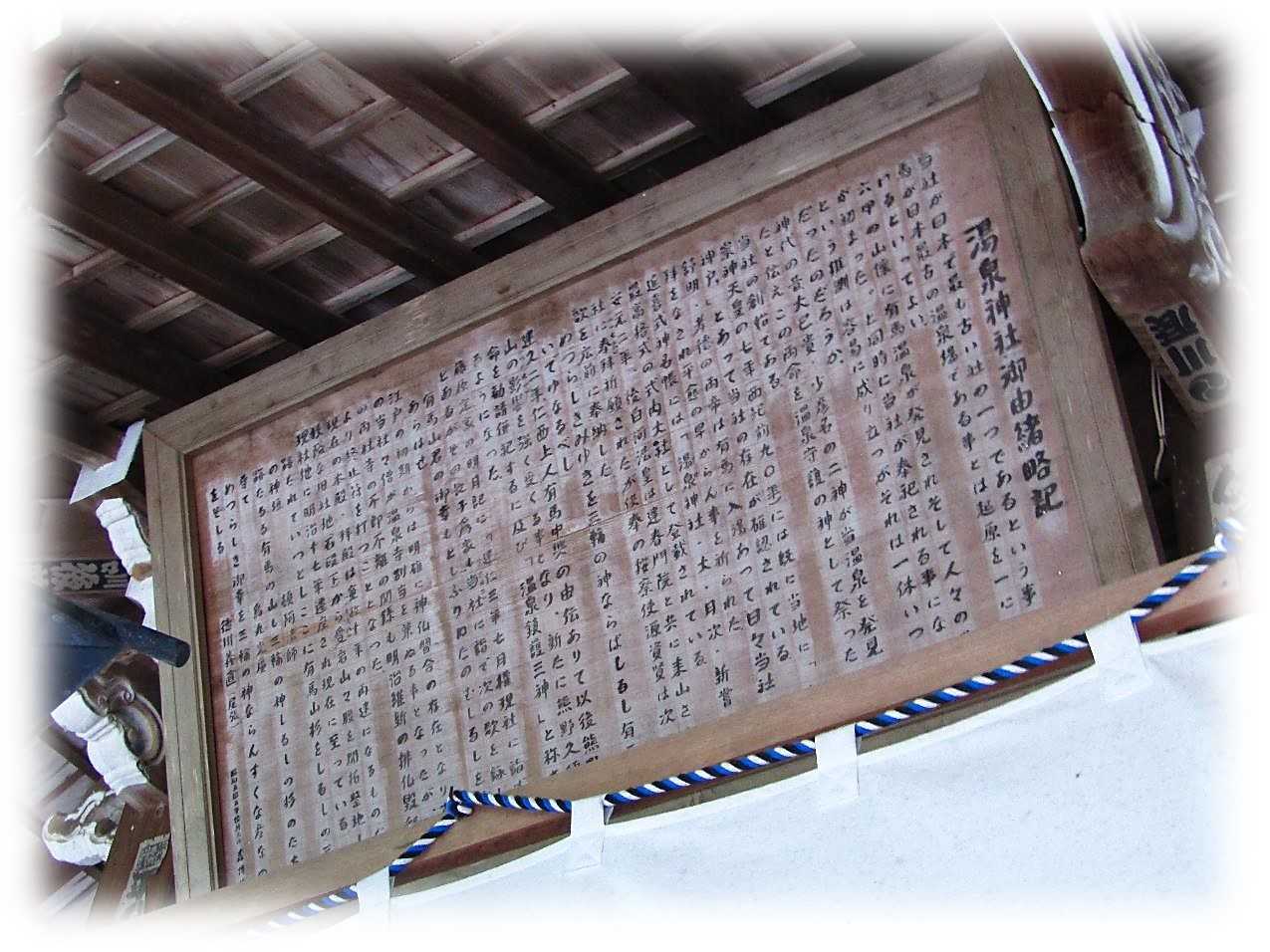

拝殿に掲げられていた由緒略記から識別不能な文字は〇として一部抜粋した。

神社幕は左三つ巴紋と神紋は亀でいいのかな、浮線亀に見えなくもないが。

拝殿内。

この先に大己貴命、少彦名命、熊野久須美命の三神が祀られている。

本殿右奥に鎮座するのは「天津社」

本殿左は「國津社」が鎮座する、これら二社の詳細は分からなかった。

錆色に染まった燈籠の竿には文化3年(1806)と刻まれていました。

手水鉢も赤みを帯びていたが、温泉のみならず湧き水にも鉄分が含まれているのかな、しかしこれは燈籠だ、なんで?

湯泉神社、赤い湯に浸かり傷を癒していた三羽の烏をみて温泉を見付けた大己貴命と少彦名命。

以来、有馬の湯を護り、子宝を授ける湯泉神社は今も訪れる参拝客が絶えないようです。湯泉神社

創建 / 不明

中興 / 建久2年(1191)

祭神 / 大己貴命、少彦名命、熊野久須美命

境内社 / 國津社、天津社、子安堂、愛宕社、金刀比羅神社、稲荷社、吉高神社、胸形神社、妙見堂

所在地 / 兵庫県神戸市北区有馬町1908

温泉寺から湯泉神社徒歩ルート / 徒歩4分程

参拝日 / 2023/07/08

・ 神戸市北区有馬町「温泉禅寺」

・ 有馬温泉 「杉ヶ谷行宮跡・炭酸源公園・湯山稲荷大明神」

・ 神戸市北区有馬町「有馬稲荷神社」

・ 有馬温泉 有馬六彩

温泉寺境内から社殿までは石段を上り徒歩4分程の位置になります。

温泉寺境内の石の鳥居。

鳥居右側に「式内湯泉神社」社号標と湯泉神社概説。

「有馬温泉を発見したといわれている大己貴命と少彦名命などの神々が祀られています。

子宝が授かる神様として知られ、有馬温泉の守護神として親しまれ、温泉神社とも呼ばれる」

鳥居扁額は「温泉守護神」とある。

一ノ鳥居をくぐると参道は左に折れ、真っすぐな石段が現れ、その先のニノ鳥居に続きます。

石段中ほどに朱の鳥居を構える妙見堂が鎮座しています。

詳細は定かではありませんが、寄棟の社殿は壁面に火灯窓が設けられ神仏習合の趣を感じさせるもの。

向拝柱には獏と獅子、向拝虹梁には龍の彫飾りが施されています。

鈴を鳴らし参拝させてもらいましたが、視界に入る火灯窓の影響もあり頭の中で作法に戸惑う自分がいた。

ここから二ノ鳥居も近い、再び石段を上ろう。

石段も間もなくゴール、境内の緑がやたらと鮮やかに見える。

ニノ鳥居到着、鳥居から先は愛宕山中腹に作られた広い境内に社殿の姿がある。

以前の湯泉神社は一ノ鳥居のある温泉寺境内に鎮座していたという。

上は寛政8年(1796)~同10年(1798)に刊行された摂州名所図会の有馬温泉寺の挿絵。

中央の大きな堂が薬師堂で一段下がった境内右に鳥居の姿があり、その正面に湯泉神社らしき姿がある。

この時点で温泉寺境内には阿弥陀堂や袴腰の鐘楼の姿は描かれていません。

その後、明治政府の神仏分離により居場所がなくなった湯泉神社は、この中腹に鎮座地を求め、明治16年(1883)に温泉寺境内を離れこの地に遷座したという。

その境内の右側に写真の手水舎がある。

その先に小さな池があり、石橋の先に切妻銅葺屋根の「胸形神社」の覆屋が鎮座します。

上の挿絵には温泉寺境内に複数の社が描かれており、それらは湯泉神社に遷座したよう様です。

正面から見る本殿は唐破風が付く流造の様にみられます、御祭神は「市杵島姫命」「多紀里比賣命」「タ岐都姫命」

その隣には更に二つの覆屋があります。

左の斜面には忠魂碑が建てられている。

吉高神社の小振りな狛犬。

覆屋正面からの眺め。

残念ですが詳細は不明です。

奥の三社相殿。

左から「愛宕社」祭神/阿遇突命、「金刀比羅神社」祭神/大物主命、「稲荷社」祭神/稲倉魂命をお祀りする。

三社相殿から眺めた湯泉神社社殿。

一段高く盛られた社殿域は玉垣で囲われ、中央の石段の脇にはいかにも年季を感じさせる黒ずんだ狛犬が守護する。

有馬温泉の始まりは、大己貴命と少彦名命が赤い湯に浸かり脚の傷を癒していた三羽の烏をみて温泉を発見したとい云われます。

湯泉神社はその二柱を祭神として祀ったもの。

建久2年(1191)、仁西上人による有馬温泉再興の時代、新たに奉られた熊野久須美命とともに「鎮護三神」「湯山三所権現」と呼ばれるようです。

一段高く盛られた社殿域は玉垣で囲われ、中央の石段の脇にはいかにも年季を感じさせる黒ずんだ狛犬が守護する。

有馬温泉の始まりは、大己貴命と少彦名命が赤い湯に浸かり脚の傷を癒していた三羽の烏をみて温泉を発見したとい云われます。

湯泉神社はその二柱を祭神として祀ったもの。

建久2年(1191)、仁西上人による有馬温泉再興の時代、新たに奉られた熊野久須美命とともに「鎮護三神」「湯山三所権現」と呼ばれるようです。

日本書紀に舒明天皇・孝徳天皇の参拝が記録され、延喜式神名帳にも記されるなど、往古は格式の高い神社だったようです。

拝殿は銅葺屋根の入母屋造平入で千鳥破風と唐破風付向拝を持つもの。

拝殿の右に祠が一つと本殿の両脇に境内社が祀られています。

なんとも悲哀に満ちた佇まいの狛犬、年代は未確認です。

拝殿向拝。

派手な意匠や彩色はあまり見られませんが、それが逆に緑の樹々に包まれた落ち着いた社殿を演出しているようにも見える。

拝殿に掲げられていた由緒略記から識別不能な文字は〇として一部抜粋した。

当社が日本で最も古い社の一つであるという事と有馬が日本最古の温泉場である事とは起源を一にしていると云っても良い。

六甲の山懐に有馬温泉が発見され、そして人々の営みが初まった。

と同時に当社が奉祀されることになった推測は容易に成り立つが、それは一体いつだったのか。

神代の昔、大巳貴・少彦名の二神が当温泉を発見されたと伝え、この両命を温泉守護の神として祀ったのが当社の創始。

崇神天皇の7年(西紀前90年)には既に当地にあって存在が確認されている。

舒明・孝徳の両幸は有馬に入湯され日々当社に参拝をされ平癒の早やからんことを祈られた。

延喜式神名帳に湯泉神社・大・日次・新譽最高格式の指揮内大社として登載されている。

安元3年後白河法皇は建春門院と共に来山され、社に奉拝祈願されたが、供奉の按察使源 資賢は次の歌を広前に奉納した。

「めづらしきみゆきを三輪の神ならばしるし有馬のいでゆならべし」

建久2年仁西上人有馬中興の由伝ありて、以後熊野山の影響を強く受ける事となり新たに熊野久須美命を勧請併祀し「温泉鎮護三神」と称するようになった。

藤原定家の明月記に「建仁3年7月権現社に詣でるとあるが、その〇〇為家も当社に詣で次の歌を詠んだ。

「有馬山君の御幸もとしふりぬたのむしるしをあらはせ」

他にも頓阿法師や徳川義直など湯泉神社を詠んでいるようです。

江戸の後期から明確に神仏習合の存在となり真の当社々僧が温泉寺別当を兼ねる事となったが、両社寺の不即不離の関係は明治維新の廃仏毀釈により終止符を打つこととなった。

現在の本殿・拝殿は寛政10年の再建ですが狭隘な旧社地から愛宕山々腹を開拓聖地した現社地に明治17年遷座し現在に至る。

六甲の山懐に有馬温泉が発見され、そして人々の営みが初まった。

と同時に当社が奉祀されることになった推測は容易に成り立つが、それは一体いつだったのか。

神代の昔、大巳貴・少彦名の二神が当温泉を発見されたと伝え、この両命を温泉守護の神として祀ったのが当社の創始。

崇神天皇の7年(西紀前90年)には既に当地にあって存在が確認されている。

舒明・孝徳の両幸は有馬に入湯され日々当社に参拝をされ平癒の早やからんことを祈られた。

延喜式神名帳に湯泉神社・大・日次・新譽最高格式の指揮内大社として登載されている。

安元3年後白河法皇は建春門院と共に来山され、社に奉拝祈願されたが、供奉の按察使源 資賢は次の歌を広前に奉納した。

「めづらしきみゆきを三輪の神ならばしるし有馬のいでゆならべし」

建久2年仁西上人有馬中興の由伝ありて、以後熊野山の影響を強く受ける事となり新たに熊野久須美命を勧請併祀し「温泉鎮護三神」と称するようになった。

藤原定家の明月記に「建仁3年7月権現社に詣でるとあるが、その〇〇為家も当社に詣で次の歌を詠んだ。

「有馬山君の御幸もとしふりぬたのむしるしをあらはせ」

他にも頓阿法師や徳川義直など湯泉神社を詠んでいるようです。

江戸の後期から明確に神仏習合の存在となり真の当社々僧が温泉寺別当を兼ねる事となったが、両社寺の不即不離の関係は明治維新の廃仏毀釈により終止符を打つこととなった。

現在の本殿・拝殿は寛政10年の再建ですが狭隘な旧社地から愛宕山々腹を開拓聖地した現社地に明治17年遷座し現在に至る。

神社幕は左三つ巴紋と神紋は亀でいいのかな、浮線亀に見えなくもないが。

拝殿内。

この先に大己貴命、少彦名命、熊野久須美命の三神が祀られている。

拝殿の右側の「子安堂」、右隣に大黒天の像も安置されている。

湯泉神社は子宝、子授けの神として知られるようで、子宝を望む方は、有馬の湯に浸かり、湯泉神社でお願いすれば子宝に恵まれるとされ、そうした事もあるのか、祠の中には…♂。

湯泉神社は子宝、子授けの神として知られるようで、子宝を望む方は、有馬の湯に浸かり、湯泉神社でお願いすれば子宝に恵まれるとされ、そうした事もあるのか、祠の中には…♂。

本殿右奥に鎮座するのは「天津社」

本殿左は「國津社」が鎮座する、これら二社の詳細は分からなかった。

錆色に染まった燈籠の竿には文化3年(1806)と刻まれていました。

手水鉢も赤みを帯びていたが、温泉のみならず湧き水にも鉄分が含まれているのかな、しかしこれは燈籠だ、なんで?

湯泉神社、赤い湯に浸かり傷を癒していた三羽の烏をみて温泉を見付けた大己貴命と少彦名命。

以来、有馬の湯を護り、子宝を授ける湯泉神社は今も訪れる参拝客が絶えないようです。湯泉神社

創建 / 不明

中興 / 建久2年(1191)

祭神 / 大己貴命、少彦名命、熊野久須美命

境内社 / 國津社、天津社、子安堂、愛宕社、金刀比羅神社、稲荷社、吉高神社、胸形神社、妙見堂

所在地 / 兵庫県神戸市北区有馬町1908

温泉寺から湯泉神社徒歩ルート / 徒歩4分程

参拝日 / 2023/07/08

・ 神戸市北区有馬町「温泉禅寺」

・ 有馬温泉 「杉ヶ谷行宮跡・炭酸源公園・湯山稲荷大明神」

・ 神戸市北区有馬町「有馬稲荷神社」

・ 有馬温泉 有馬六彩

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[神社仏閣・御朱印] カテゴリの最新記事

-

世界文化遺産石見銀山遺跡「下河原吹屋跡… 2024.06.13

-

神明社 (中川区中野新町) 2024.06.12

-

石見国一宮 物部神社 2024.06.11

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.