PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

三渓園の外苑エリアを散策。

10:33

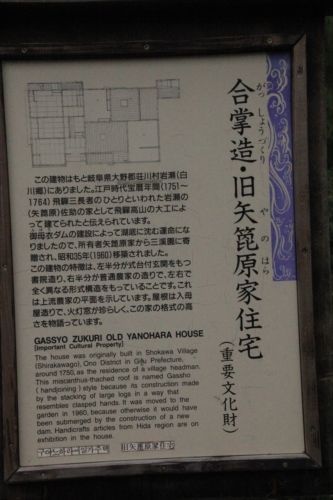

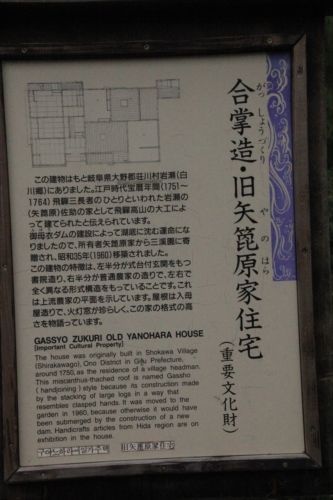

旧矢箆原家住宅(きゅうやのはらけじゅうたく)

この建物はもと岐阜県大野郡荘川村岩瀬(白川郷)にありました。江戸時代宝暦年間(

1751~1764)飛騨三長者の一人といわれた岩瀬の矢箆原佐助の家として飛騨高山の

大工によって建てられたと伝えられています。

御母衣ダムの建設によって湖底に沈む運命になりましたので、所有者矢箆原家から

三渓園に寄贈され、昭和35年(1960)移築されました

この建物の特徴は、左半分が式台付玄関をもつ書院造り、

をもっていることです。これは上流農家の平面を示して

います。屋根は入母屋造りで、火灯窓が珍らしく、この

家の格式の高さを物語っています

ー 三渓園 昔むかし ー

六角堂(ろっかくどう)

正式には ”望仙亭” と称されたあずまやで、海や庭園内が見渡せるよう、この付近

の高台に建てられていた。その形状と崖上に立つ姿は、中国の山水画を思わせる風

情である。当時園内には、このほか2ヵ所に同様の建物があったが、いずれも現存

していない

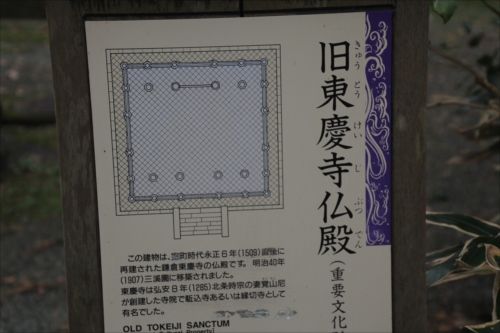

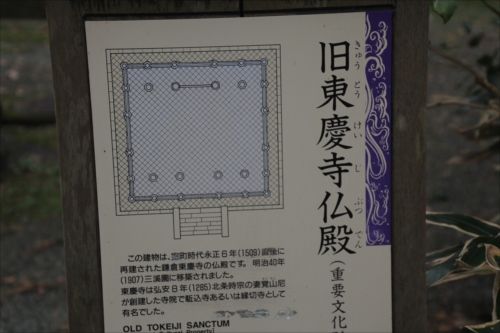

旧東慶寺仏殿(きゅうとうけいじぶつでん)

建築年:江戸時代 寛永11年(1634)、移築年:明治40年(1907)

旧東慶寺仏殿(重要文化財)

この建物は、室町時代永正6年(1509)直後に再建された鎌倉東慶寺の仏殿です。明治

40年(1907)三渓園に移築されました。

東慶寺は弘安8年(1285)北条時宗の妻覚山尼が創建した寺院で駆込寺あるいは縁切寺

として有名でした

寒霞橋と横笛庵

横笛庵(よこぶえあん)

建築年:明治41年(1908)、田舎家風草庵

奈良・法華寺からの移築ともいわれるが、詳細は不明

振り返り紅葉の木々の中に『旧東慶寺仏殿』

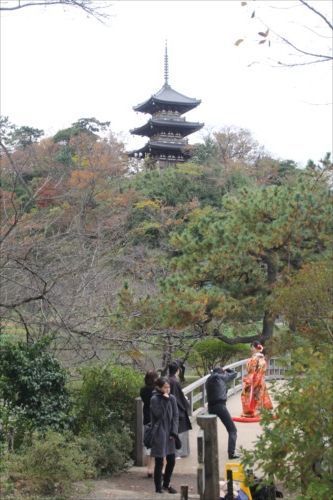

モデルさんか撮影会?

10:37

前撮り写真か?、花嫁と花婿が見つめ合い

カメラマンにポーズを言われて。

結婚指輪を渡すシーンか、それとも・・・・・

集中豪雨になるとこの『寒霞橋』もどうなるのか

寒霞橋をズームアップ

10:39

お休み処の『待春軒』

待春軒のメニュー

三渓園創始者の原三渓が考案した『三渓麺(さんけいそば)』

850円が美味しそうだった

三渓そば とは

三渓園の創設者、原三渓が考案した伝統の味で「おつゆ」

のない麺になっていると

黄色のツワブキとのコラボ

ズームアップ

10:41

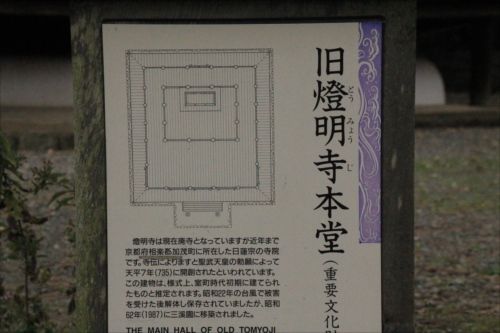

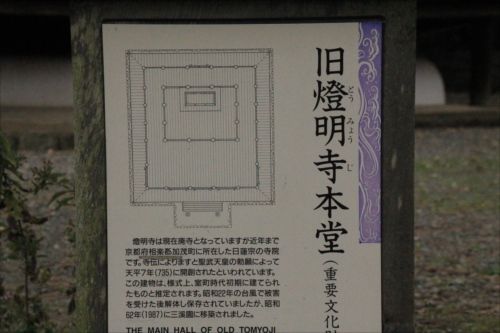

旧燈明寺本堂(きゅうとうみょうじほんどう)

建築年:室町時代 康正3年(1457)、移築年:昭和62年(1987)

三重塔と同じ、京都・燈明寺から移築した

旧燈明寺本堂(重要文化財)

燈明寺は現在廃寺となっていますが、近年まで京都府相楽郡加茂町に所在した日蓮宗

の寺院です。寺伝によりますと聖武天皇の勅願によって天平7年(735)に開創されたと

いわれています。

この建物は、様式上、室町時代初期に建てられたものと推定されます。昭和22年の

台風で被害を受けた後、解体し保存されていましたが、昭和62年(1987)に三渓園に

移築されました

方向を変えて

大池の観心橋

淡墨桜

散りぎわに淡い墨色を帯びることから、淡墨桜といわれる。国指定天然記念物である

岐阜県根尾村淡墨桜の種子から育てた苗木を植樹した。

写真は、継體天皇のお手植えともいわれる

10:43

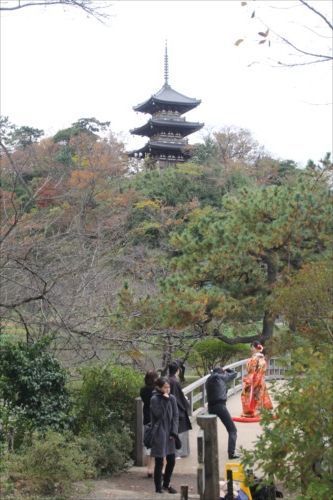

旧燈明寺三重塔

サクラの時期には、桜とのコラボも良いのでは

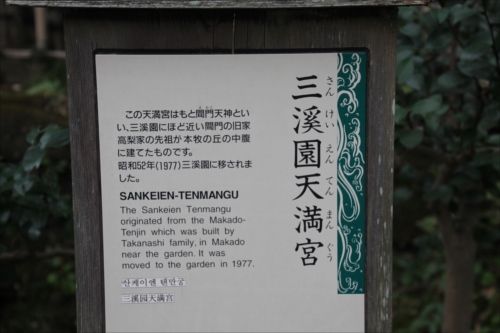

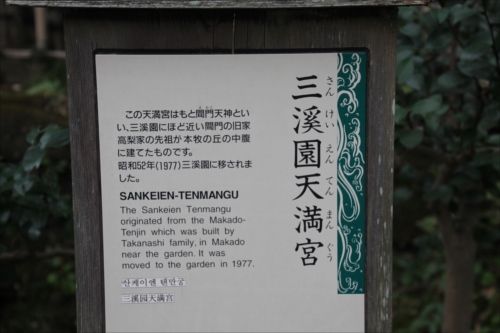

三渓園天満宮

この天満宮はもと間門天神といい、三渓園にほど近い間門の旧家高梨家の先祖が本牧

の丘の中腹に建てたものです。

昭和52年(1977)三渓園に移されました

10:45

大池の観心橋の上でも前撮り。

カメラマンが花嫁の衣装を整えていた

花嫁&花婿にスタッフが数名

ー 三渓園 昔むかし ー

楠公社と観心橋

楠公とは、南北朝時代の武将・楠木 正成のこと。社殿の建物は、もと大阪・観心寺に

あったもので、楠木正成が建武元年(1334)に建立、自らの守護神・牛頭明王を祀った

と伝えられた。三渓園へ移築後は、高村光雲門下の彫刻家・米原雲海作の楠公の木彫

像が安置されていたが、空襲の爆撃により社殿と楠公像はともに失われた。

現在の天満宮の鳥居脇にある首の欠け落ちた狛犬は、楠公社があった頃からのもので

空襲による破壊の痕が生々しく残されている。

手前にかかる橋は観心橋で、その名は楠公社の由緒(観心寺)による

観心橋を渡り『旧燈明寺三重塔』

観心橋の上での前撮り、後方に『三渓園天満宮』

10:48

正門へ向かうがまた別のカップルが。

少々肌寒い感があったが

正門近くの藤棚

藤棚の下に入り、三渓記念館方向

今日は前撮り写真で何組と出会ったか、5組はいたであろうか。

前撮りは受付でチェックし、首から札をぶら下げていた

撮影を終えたのか

10:55

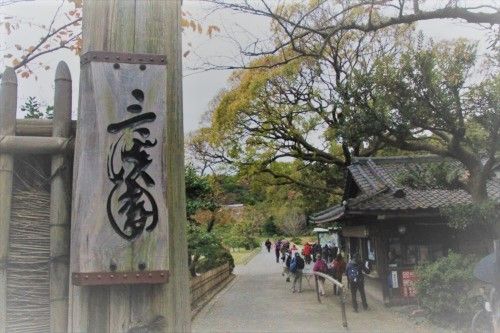

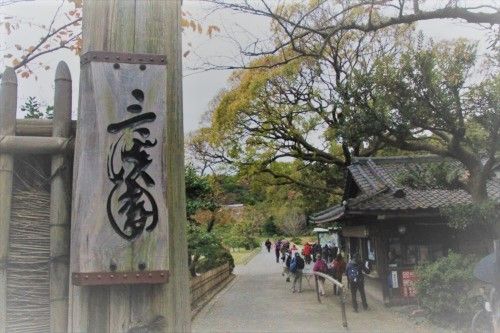

三渓園正門

門柱の建築年は明治39年(1906)で、開園時には三渓自筆による「遊覧御随意三渓園」

の表札が掲げられました。

9時前に入ったので丁度2時間の散策で、6,000歩であった。この時間になると多くの

観光客が。三渓園は四季折々楽しめるので、次回は天気がよい時に訪れたいものです

みなと横浜回廊マップ

この時間になると土産物店もオープン。

朝下車したバス停へ向かう

10:59

バス停への途中にある『亀の子石』

亀の子石の由来は

大昔のこと、漁師の網にかかった大亀がそのまま石に化したのだと伝えられている。

いつの頃からかこの亀の子石はのどを守る神、特に百日咳に効験ありとして信仰され、

百日咳などを患うと、この神様からたわしを借りてのどをこすり、また小児の食した

茶碗をこのたわしで洗うと不思議に咳が治るといわれている。

三七の結願で治ると亀の子たわしを倍にして返礼する習わしがある

道路側からの『亀の子石』

横浜駅・桜木町駅方面バスのりば

11:03

バス便も多く便利

三渓園の散策を終へ山下公園前のイチョウ並木へ行くことに。

三渓園ーEND

10:33

旧矢箆原家住宅(きゅうやのはらけじゅうたく)

この建物はもと岐阜県大野郡荘川村岩瀬(白川郷)にありました。江戸時代宝暦年間(

1751~1764)飛騨三長者の一人といわれた岩瀬の矢箆原佐助の家として飛騨高山の

大工によって建てられたと伝えられています。

御母衣ダムの建設によって湖底に沈む運命になりましたので、所有者矢箆原家から

三渓園に寄贈され、昭和35年(1960)移築されました

この建物の特徴は、左半分が式台付玄関をもつ書院造り、

をもっていることです。これは上流農家の平面を示して

います。屋根は入母屋造りで、火灯窓が珍らしく、この

家の格式の高さを物語っています

ー 三渓園 昔むかし ー

六角堂(ろっかくどう)

正式には ”望仙亭” と称されたあずまやで、海や庭園内が見渡せるよう、この付近

の高台に建てられていた。その形状と崖上に立つ姿は、中国の山水画を思わせる風

情である。当時園内には、このほか2ヵ所に同様の建物があったが、いずれも現存

していない

旧東慶寺仏殿(きゅうとうけいじぶつでん)

建築年:江戸時代 寛永11年(1634)、移築年:明治40年(1907)

旧東慶寺仏殿(重要文化財)

この建物は、室町時代永正6年(1509)直後に再建された鎌倉東慶寺の仏殿です。明治

40年(1907)三渓園に移築されました。

東慶寺は弘安8年(1285)北条時宗の妻覚山尼が創建した寺院で駆込寺あるいは縁切寺

として有名でした

寒霞橋と横笛庵

横笛庵(よこぶえあん)

建築年:明治41年(1908)、田舎家風草庵

奈良・法華寺からの移築ともいわれるが、詳細は不明

振り返り紅葉の木々の中に『旧東慶寺仏殿』

モデルさんか撮影会?

10:37

前撮り写真か?、花嫁と花婿が見つめ合い

カメラマンにポーズを言われて。

結婚指輪を渡すシーンか、それとも・・・・・

集中豪雨になるとこの『寒霞橋』もどうなるのか

寒霞橋をズームアップ

10:39

お休み処の『待春軒』

待春軒のメニュー

三渓園創始者の原三渓が考案した『三渓麺(さんけいそば)』

850円が美味しそうだった

三渓そば とは

三渓園の創設者、原三渓が考案した伝統の味で「おつゆ」

のない麺になっていると

黄色のツワブキとのコラボ

ズームアップ

10:41

旧燈明寺本堂(きゅうとうみょうじほんどう)

建築年:室町時代 康正3年(1457)、移築年:昭和62年(1987)

三重塔と同じ、京都・燈明寺から移築した

旧燈明寺本堂(重要文化財)

燈明寺は現在廃寺となっていますが、近年まで京都府相楽郡加茂町に所在した日蓮宗

の寺院です。寺伝によりますと聖武天皇の勅願によって天平7年(735)に開創されたと

いわれています。

この建物は、様式上、室町時代初期に建てられたものと推定されます。昭和22年の

台風で被害を受けた後、解体し保存されていましたが、昭和62年(1987)に三渓園に

移築されました

方向を変えて

大池の観心橋

淡墨桜

散りぎわに淡い墨色を帯びることから、淡墨桜といわれる。国指定天然記念物である

岐阜県根尾村淡墨桜の種子から育てた苗木を植樹した。

写真は、継體天皇のお手植えともいわれる

10:43

旧燈明寺三重塔

サクラの時期には、桜とのコラボも良いのでは

三渓園天満宮

この天満宮はもと間門天神といい、三渓園にほど近い間門の旧家高梨家の先祖が本牧

の丘の中腹に建てたものです。

昭和52年(1977)三渓園に移されました

10:45

大池の観心橋の上でも前撮り。

カメラマンが花嫁の衣装を整えていた

花嫁&花婿にスタッフが数名

ー 三渓園 昔むかし ー

楠公社と観心橋

楠公とは、南北朝時代の武将・楠木 正成のこと。社殿の建物は、もと大阪・観心寺に

あったもので、楠木正成が建武元年(1334)に建立、自らの守護神・牛頭明王を祀った

と伝えられた。三渓園へ移築後は、高村光雲門下の彫刻家・米原雲海作の楠公の木彫

像が安置されていたが、空襲の爆撃により社殿と楠公像はともに失われた。

現在の天満宮の鳥居脇にある首の欠け落ちた狛犬は、楠公社があった頃からのもので

空襲による破壊の痕が生々しく残されている。

手前にかかる橋は観心橋で、その名は楠公社の由緒(観心寺)による

観心橋を渡り『旧燈明寺三重塔』

観心橋の上での前撮り、後方に『三渓園天満宮』

10:48

正門へ向かうがまた別のカップルが。

少々肌寒い感があったが

正門近くの藤棚

藤棚の下に入り、三渓記念館方向

今日は前撮り写真で何組と出会ったか、5組はいたであろうか。

前撮りは受付でチェックし、首から札をぶら下げていた

撮影を終えたのか

10:55

三渓園正門

門柱の建築年は明治39年(1906)で、開園時には三渓自筆による「遊覧御随意三渓園」

の表札が掲げられました。

9時前に入ったので丁度2時間の散策で、6,000歩であった。この時間になると多くの

観光客が。三渓園は四季折々楽しめるので、次回は天気がよい時に訪れたいものです

みなと横浜回廊マップ

この時間になると土産物店もオープン。

朝下車したバス停へ向かう

10:59

バス停への途中にある『亀の子石』

亀の子石の由来は

大昔のこと、漁師の網にかかった大亀がそのまま石に化したのだと伝えられている。

いつの頃からかこの亀の子石はのどを守る神、特に百日咳に効験ありとして信仰され、

百日咳などを患うと、この神様からたわしを借りてのどをこすり、また小児の食した

茶碗をこのたわしで洗うと不思議に咳が治るといわれている。

三七の結願で治ると亀の子たわしを倍にして返礼する習わしがある

道路側からの『亀の子石』

横浜駅・桜木町駅方面バスのりば

11:03

バス便も多く便利

三渓園の散策を終へ山下公園前のイチョウ並木へ行くことに。

三渓園ーEND

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.