PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

旧東海道は、JR井田川駅前の井田川踏切から亀山市に入る。

1/21(火) 9:22

井田川駅前にある案内図と二宮尊徳の像と石柱

亀山宿・江戸の道(旧東海道)

亀山市は、江戸と京、大阪を結ぶ道路であった旧東海道が通り、城下町、宿場町として栄えてき

た。このことから、市内井田川町から小野町にいたる約11キロの東海道に残存する亀山城跡、野

村一里塚(国指定史跡)などの歴史遺産を組込み、白壁、土塀、史跡案内板、休憩所、歴史広場な

どの整備を図り東海道としての情緒あるふるさと街道「江戸の道」として整備したものである

これからの街道をネットから

国道1号線の川合町北交差点へ

横断歩道が無く歩道橋を渡る

京方面を望む。京へ向けて車移動時に一般道を走っているが、今後何度この道を走るか

歩道橋上にあったタイルは「亀とローソク」

ローソクといえば亀山というように、その生産量・品質ともに高い評価を受けている。

亀も、京都府の亀岡市との言われがあるようだが?????

歩道橋を渡り左方向へ進む

東海道の案内柱

左方向は「法悦題目塔」

カラーのマンホール、亀山城

9:31

所在地:三重県亀山市川合町119

街道から本堂を

古民家が建つ旧東海道を進む

9:35

旧東海道を進むと椋川、前方の高架橋は亀山バイパスの国道1号線(25号線)

ズームアップ

治水費用も大変だが、日頃の整備が大切、6人ぐらいで整備

椋川を渡り振り返る、下流は鈴鹿川へ

旧東海道は、亀山バイパスの国道1号線(25号線)の高架橋下へ

高架橋の接続部分

耐震構造なのか

旧東海道を進む、民家の塀に「大小のひょうたん」が飾られていた

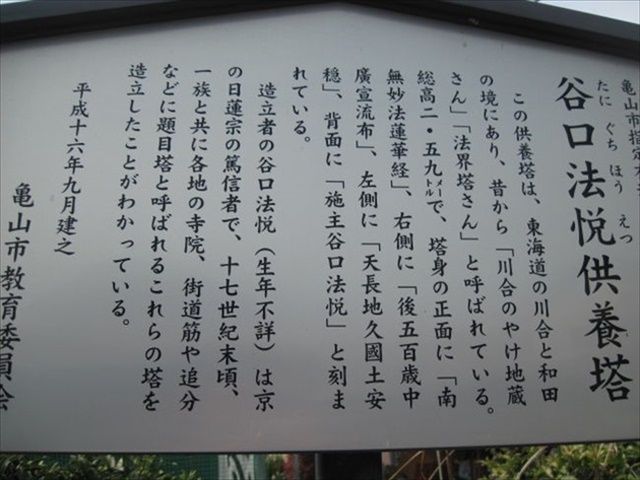

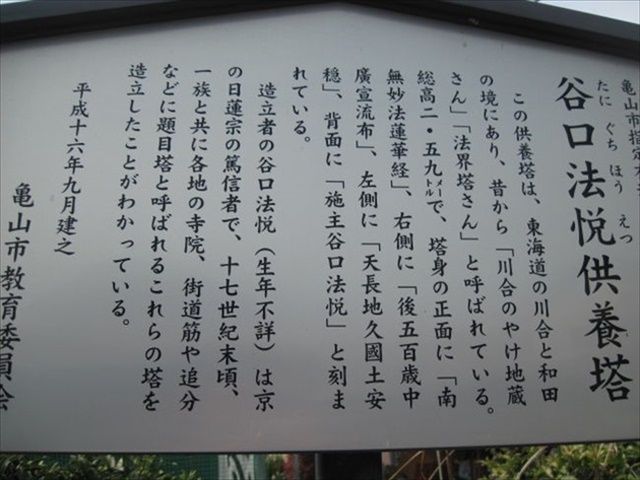

谷口法悦供養塔

かつてこの辺りは刑場であり、この供養塔は、東海道の川合と和田の境にあり、昔から「川合の

やけ地蔵さん」「法界塔さん」と呼ばれている。総高2.59mで、塔身の正面に「南無妙法蓮華経」

右側に「後五百歳中廣宣流布」、左側に「天長地久國土安穏」、背面に「施主谷口法悦」と刻まれ

ている。谷口法悦が受刑者の供養のため元禄年間(1688~1704)に供養塔を建てた

谷口法悦は京の人で熱心な法華信者だった。十七世紀末頃、一族と共に各地の寺院、街道筋や追分

などに題目塔と呼ばれるこれらの塔を造立したことがわかっている

旧東海道を進む

道路脇に案内板があるが、もう少しわかりやすい所に掲示してほしいが

9:43

左前方に案内板「和田道標」、弥次さんは既に先へ

所在地:三重県亀山市和田町422

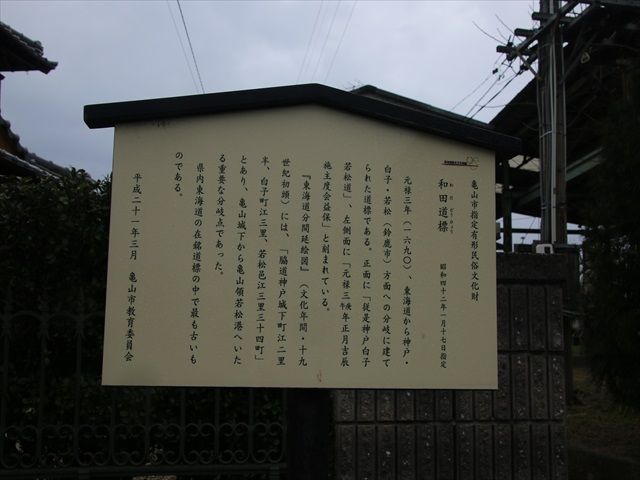

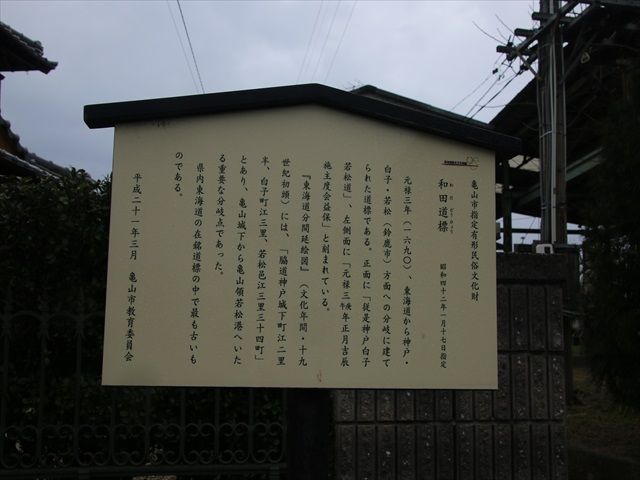

亀山市指定有形民俗文化財「和田道標」

元禄3年(1690)、東海道から神戸・白子・若松(鈴鹿市)方面への分岐に建てられた道標である。

正面に「従是神戸白子若松道」、左側面に「元禄三午庚年正月吉辰施主度会益保」と刻まれて

いる。『東海道分間延絵図』(文化年間・19世紀初頭)には、「脇道神戸城下町江二里半、白子

町江三里、若松邑江三里三十四町」とあり、亀山城下から亀山領若松港へいたる重要な分岐点

であった。県内東海道の在銘道標の中で最も古いものである

道標を振り返るが、道標の汚れ風化が進んでいる

街道脇の道案内

街道はこの先で分かれているが弥次さんはどの方向へ行ったのか?

道路標識でどうにかわかり一安心

鮮魚・仕出し・お料理

懐かしい火の見櫓が建つ

左の絵は「広重画 東海道五十三次之内亀山」

この絵は、歌川広重の描いた東海道亀山の1つで、この場面は和田の坂道を描いたものといわれ

ています。ここより西へ300mです。

右は「和田町のご案内」

考古学的調査によると和田周辺で集落ができたのは、弥生時代後期まで溯り(柴戸、山城遺跡)こ

れらの集落は十四世紀まで存続していました。・・・・・・・・・・・・・・。

和田町公民館

9:49

旧東海道から南側の路地に入り「幸福寺」

真宗高田派 當修山 幸福寺

幸福寺から旧東海道へ戻る

旧東海道の幸福寺の反対側にある「天台真盛宗 多宝山 福善寺」

所在地:三重県亀山市和田町1643

10:00

那智山 松寿院 石上寺(せきじょうじ)

所在地:三重県亀山市和田町1185

地元の方達からは「いしがみさん」と親しまれている

ここまでの今日の歩行数は16,800歩

急な坂を登り境内へ

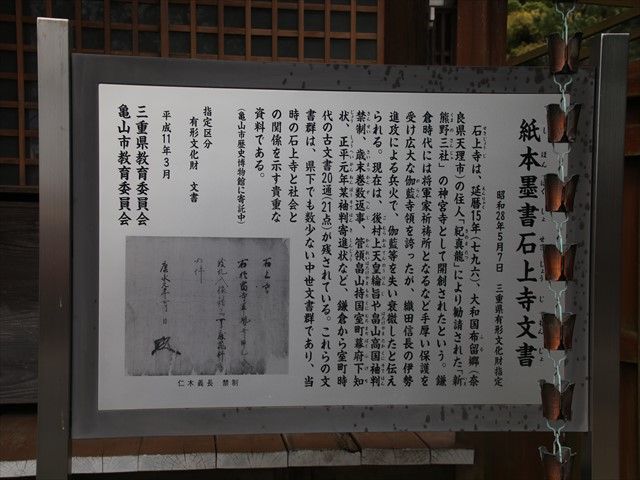

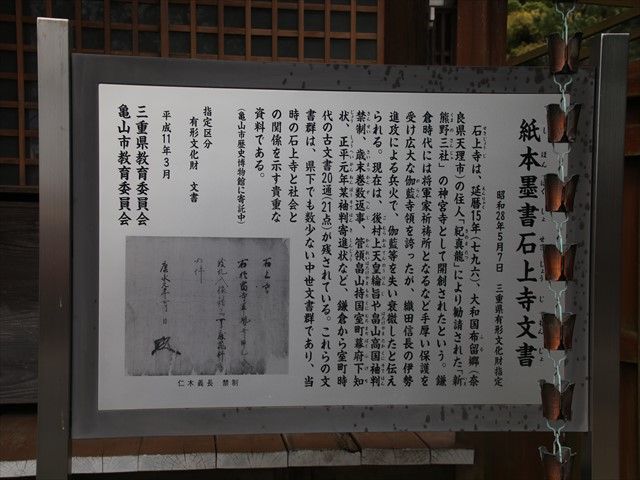

紙本墨書石上寺文書 昭和28年5月7日 三重県有形文化財指定

石上寺は、延暦15年(796)、大和国布留郷(奈良県天理市)の住人「紀真龍」により勧請された

「新熊野三社」の神宮寺として開創されたという。鎌倉時代には将軍家祈祷書となるなど手厚

い保護を受け広大な伽藍寺領を誇ったが、織田信長の伊勢進攻による兵火で、伽藍等を失い衰

微したと伝えられる。

現在は、後村上天皇綸旨や畠山高国袖判禁制、歳末巻数返事、管領畠山持国室町幕府下知状、

正平元年某袖判寄進状など、鎌倉から室町時代の古文書20通(21点)が残されている。これら

の文書群は、県下でも数少ない中世文書群であり、当時の石上寺と社会との関係を示す貴重な

史料である

左は本堂、右に地蔵堂

高野山真言宗で本尊は子安延命地蔵菩薩

弘法大師像、南無大師遍照金剛の幟

一段高い境内の隅に鐘楼

現在の堂宇は明和3年(1766)に再建され、250年ほどたっている

境内の奥へ進む

庄野宿~関宿ー続く

1/21(火) 9:22

井田川駅前にある案内図と二宮尊徳の像と石柱

亀山宿・江戸の道(旧東海道)

亀山市は、江戸と京、大阪を結ぶ道路であった旧東海道が通り、城下町、宿場町として栄えてき

た。このことから、市内井田川町から小野町にいたる約11キロの東海道に残存する亀山城跡、野

村一里塚(国指定史跡)などの歴史遺産を組込み、白壁、土塀、史跡案内板、休憩所、歴史広場な

どの整備を図り東海道としての情緒あるふるさと街道「江戸の道」として整備したものである

これからの街道をネットから

国道1号線の川合町北交差点へ

横断歩道が無く歩道橋を渡る

京方面を望む。京へ向けて車移動時に一般道を走っているが、今後何度この道を走るか

歩道橋上にあったタイルは「亀とローソク」

ローソクといえば亀山というように、その生産量・品質ともに高い評価を受けている。

亀も、京都府の亀岡市との言われがあるようだが?????

歩道橋を渡り左方向へ進む

東海道の案内柱

左方向は「法悦題目塔」

カラーのマンホール、亀山城

9:31

所在地:三重県亀山市川合町119

街道から本堂を

古民家が建つ旧東海道を進む

9:35

旧東海道を進むと椋川、前方の高架橋は亀山バイパスの国道1号線(25号線)

ズームアップ

治水費用も大変だが、日頃の整備が大切、6人ぐらいで整備

椋川を渡り振り返る、下流は鈴鹿川へ

旧東海道は、亀山バイパスの国道1号線(25号線)の高架橋下へ

高架橋の接続部分

耐震構造なのか

旧東海道を進む、民家の塀に「大小のひょうたん」が飾られていた

谷口法悦供養塔

かつてこの辺りは刑場であり、この供養塔は、東海道の川合と和田の境にあり、昔から「川合の

やけ地蔵さん」「法界塔さん」と呼ばれている。総高2.59mで、塔身の正面に「南無妙法蓮華経」

右側に「後五百歳中廣宣流布」、左側に「天長地久國土安穏」、背面に「施主谷口法悦」と刻まれ

ている。谷口法悦が受刑者の供養のため元禄年間(1688~1704)に供養塔を建てた

谷口法悦は京の人で熱心な法華信者だった。十七世紀末頃、一族と共に各地の寺院、街道筋や追分

などに題目塔と呼ばれるこれらの塔を造立したことがわかっている

旧東海道を進む

道路脇に案内板があるが、もう少しわかりやすい所に掲示してほしいが

9:43

左前方に案内板「和田道標」、弥次さんは既に先へ

所在地:三重県亀山市和田町422

亀山市指定有形民俗文化財「和田道標」

元禄3年(1690)、東海道から神戸・白子・若松(鈴鹿市)方面への分岐に建てられた道標である。

正面に「従是神戸白子若松道」、左側面に「元禄三午庚年正月吉辰施主度会益保」と刻まれて

いる。『東海道分間延絵図』(文化年間・19世紀初頭)には、「脇道神戸城下町江二里半、白子

町江三里、若松邑江三里三十四町」とあり、亀山城下から亀山領若松港へいたる重要な分岐点

であった。県内東海道の在銘道標の中で最も古いものである

道標を振り返るが、道標の汚れ風化が進んでいる

街道脇の道案内

街道はこの先で分かれているが弥次さんはどの方向へ行ったのか?

道路標識でどうにかわかり一安心

鮮魚・仕出し・お料理

懐かしい火の見櫓が建つ

左の絵は「広重画 東海道五十三次之内亀山」

この絵は、歌川広重の描いた東海道亀山の1つで、この場面は和田の坂道を描いたものといわれ

ています。ここより西へ300mです。

右は「和田町のご案内」

考古学的調査によると和田周辺で集落ができたのは、弥生時代後期まで溯り(柴戸、山城遺跡)こ

れらの集落は十四世紀まで存続していました。・・・・・・・・・・・・・・。

和田町公民館

9:49

旧東海道から南側の路地に入り「幸福寺」

真宗高田派 當修山 幸福寺

幸福寺から旧東海道へ戻る

旧東海道の幸福寺の反対側にある「天台真盛宗 多宝山 福善寺」

所在地:三重県亀山市和田町1643

10:00

那智山 松寿院 石上寺(せきじょうじ)

所在地:三重県亀山市和田町1185

地元の方達からは「いしがみさん」と親しまれている

ここまでの今日の歩行数は16,800歩

急な坂を登り境内へ

紙本墨書石上寺文書 昭和28年5月7日 三重県有形文化財指定

石上寺は、延暦15年(796)、大和国布留郷(奈良県天理市)の住人「紀真龍」により勧請された

「新熊野三社」の神宮寺として開創されたという。鎌倉時代には将軍家祈祷書となるなど手厚

い保護を受け広大な伽藍寺領を誇ったが、織田信長の伊勢進攻による兵火で、伽藍等を失い衰

微したと伝えられる。

現在は、後村上天皇綸旨や畠山高国袖判禁制、歳末巻数返事、管領畠山持国室町幕府下知状、

正平元年某袖判寄進状など、鎌倉から室町時代の古文書20通(21点)が残されている。これら

の文書群は、県下でも数少ない中世文書群であり、当時の石上寺と社会との関係を示す貴重な

史料である

左は本堂、右に地蔵堂

高野山真言宗で本尊は子安延命地蔵菩薩

弘法大師像、南無大師遍照金剛の幟

一段高い境内の隅に鐘楼

現在の堂宇は明和3年(1766)に再建され、250年ほどたっている

境内の奥へ進む

庄野宿~関宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.