PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

東林口にある『五十鈴神社』へ向かう。

3/21(土) 8:11

旧東海道を西へ向かう

五十鈴神社

所在地:滋賀県甲賀市水口町東林口437

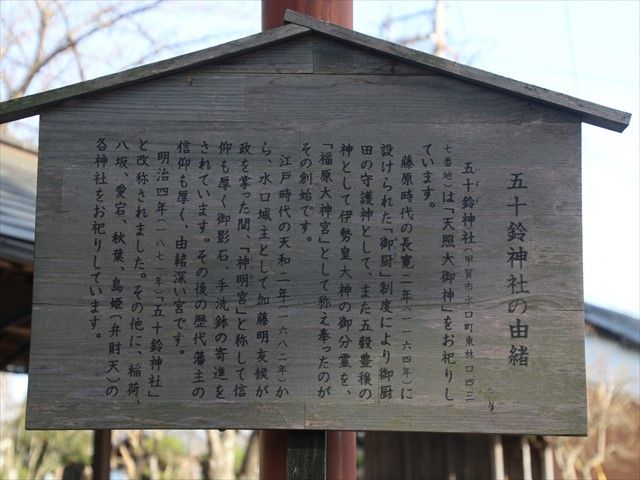

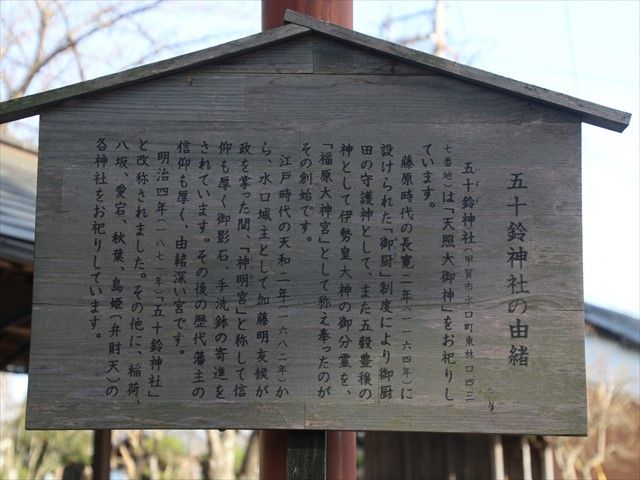

五十鈴神社の由緒

当神社は「天照大御神」をお祀りしています。

藤原時代の長寛2年(1164)に設けられた「御厨」制度により御厨田の守護神として、また五穀豊

穣の神として伊勢皇大神の御分霊を、「福原大神宮」として称え奉ったのがその創始です。

信仰も厚く御影石、手洗鉢の寄進をされています。その後の歴代藩主の信仰も厚く、由緒深い宮

です。明治4年(1871)「五十鈴神社」と改称されました。その他に、稲荷、八坂、愛宕、秋葉、

島姫(弁財天)の各神社をお祀りしています

林口の勧請縄

毎年の正月三日に林口区の「山の神」の行事として作られ、地域内の三か所に掛け渡されます。

一般の注連縄とは異なり、村の出入り口や神社の境内などに掛けられるもので、勧請縄と呼ばれる

ものです。これは「道切り」つまり村の外から疫病や災厄が侵入するのを防ぐための祈願として行

われるもので、五穀豊穣や村内安全などが書かれた勧請板と「海老」と呼ばれる藁で作った飾りも

のと御幣が付けられます

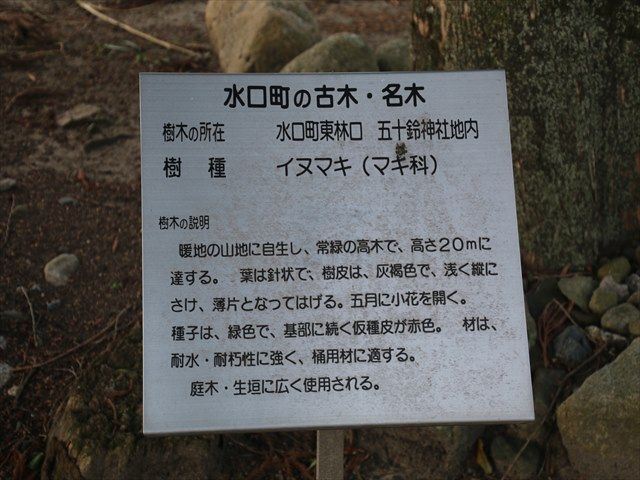

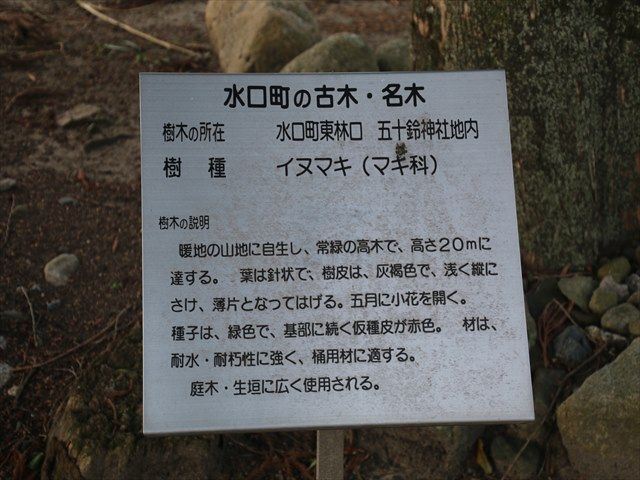

鳥居をくぐると左手にある『イヌマキ(マキ科)』

水口町の古木・名木

樹 種:イヌマキ(マキ科)

樹木の説明:暖地の山地に自生し、常緑の高木で高さ20mに達する

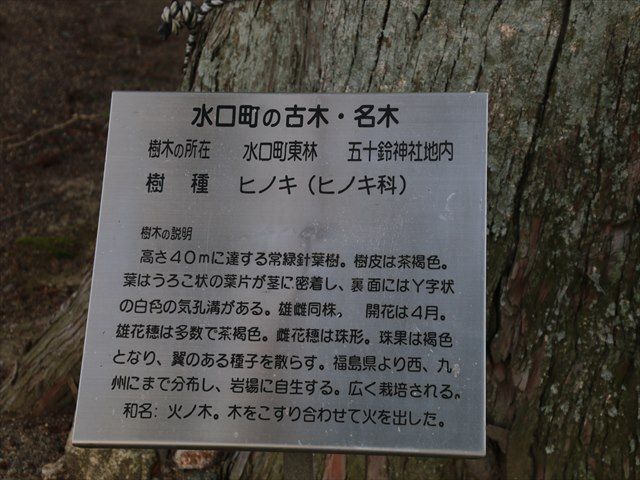

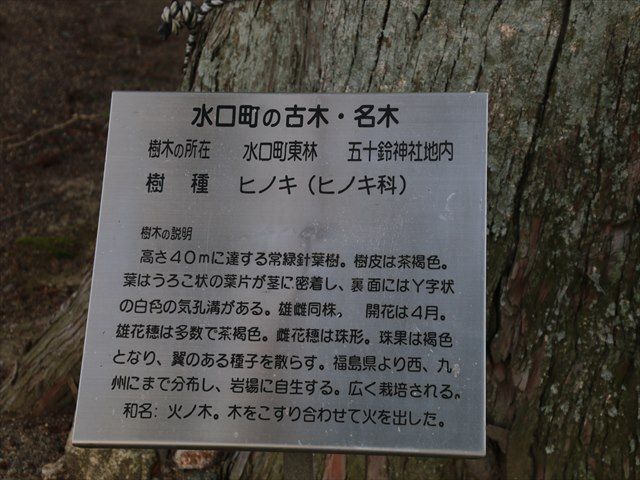

イヌマキの横に『ヒノキ(ヒノキ科)』

水口町の古木・名木

樹木の所在:水口町東林口 五十鈴神社地内

樹木の説明:高さ40mに達する常緑針葉樹。樹皮は茶褐色。

和名:火の木。木をこすり合わせて火を出した

つっかえ棒で保護された「拝殿」

五十鈴神社本殿

赤い鳥居の『稲荷大明神』、建屋内に『八坂神社』と二つの神社

裏庭に常夜燈

8:17

五十鈴神社の前に建つ案内板

林口一里塚

水口町域では今郷・林口・泉の三ヶ所に設けられている。塚上には榎の木などを植えて厳重に管理

し、旅人のよき目印ともなったが、明治維新後いずれも撤去された。

林口の一里塚は、これよりやや南方にあったが水口城の郭内の整備にともない、東海道が北側に付

け替えられ、五十鈴神社の境内東端に移った。本塚は、往時を偲んで修景整備されたものです

一里塚、五十鈴神社を振り返る

8:18

旧東海道はこの交差点を右へ進む

交差点を渡り、旧東海道へ

西見附跡を探す、右手は『妙沾寺』

小さい川の手前に『西見附跡』の立札を見つける

西見附跡

水口宿の西の端に設けられたもので「京口」と呼ばれています。

木戸や番所が置かれ、宿場の防犯施設となっていました。東端の田町と片町の境付近には東見附

があり「江戸口」と呼ばれ、同じ機能を果たしていました。

東海道は最初はここから東へまっすぐ延びていましたが、水口城築城と水口藩成立の二回の機会

に北へ迂回させられました。またここを流れる川は「見附川」と呼ばれています

交差点を渡るとすぐにある『妙沾寺』

所在地:滋賀県甲賀市水口町西林口4-16

本堂の扁額「雙龍山」

旧東海道を進む

8:24

旧東海道沿いに、『清酒 美冨久(MIFUKU) 蔵元』

所在地:滋賀県甲賀市水口町西林口3-2

水口の造り酒屋では試飲ができるが、営業は10時から

水口の地酒

甲賀地域は滋賀県の酒蔵の約三分の一が集まっている有数の酒処で「近江の灘」とも呼ばれていま

す。その甲賀の中心であるここ水口は、その名のとおり水がきれいで、米作りにも適した豊かな土

地です。また、数々の東海道にまつわる本や雑誌、旅行番組などでも紹介されており、司馬遼太郎

作「龍馬がゆく」でも竜馬が立ち寄った宿場町として描かれています。

そんな恵まれた土地ならではのロマン溢れる水口の地酒をお楽しみください

店先の看板

街道蔵 美冨久

日本酒の試飲もでき、甘酒のソフトクリームが美味しいと

店頭にレトロな消防車

店先に飾られた『大正9年製造の消防ポンプ車』

地元消防団のポンプ車として活躍後、昭和34年に美冨久が譲り受け社内自警団として配備され

ました

ポスターの「2020年美冨久春の蔵まつり」は、開催延期

ここにも新型コロナウイルスの影響が

酒蔵 美冨久の西側に『柏木神社』の鳥居

境内まで500メートル程あり時間を要するので参拝をあきらめる

柏木神社の鳥居の東海道を挟んだ南側に地蔵堂

美冨久を振り返る

8:27

旧東海道を進む

街道脇に古い石像

8:30

北脇縄手(畷)と松並木

東海道が一直線にのびるこの辺りは、江戸時代「北脇縄手」と呼ばれた。縄手(畷)とは田の中の

道のことで、東海道の整備にともない曲がりくねっていた旧伊勢大路を廃し、見通しの良い道路

としたことにちなむと考えられる。

江戸時代、東海道の両側は土手になり松並木があった。街道は近隣の村々に掃除場所が割り当て

られ、美しさが保たれていた。旅人は松の木陰に涼を取り、旅の疲れを休めたといわれている

一直線にのびる東海道

今日は天気が良く風も無いので良かったが、冬場の風の強い時は何もなく松並木だけだったので

大変であっただろうと思いながら歩く

廻りの畑には麦が植えられ

枯れた松並木

街道脇には石像があり花、お茶が供えられていた

飛び出し坊やも流石甲賀市、甲賀流忍者 かしわぎ自治振興会

道路脇の地蔵も、道路からはみ出して

この辺りの人は信仰心が篤いようだ

8:36

街道脇に『三世代北脇 湧遊(ゆうゆう) せせらぎ広場』

旧東海道を振り返り南東の方向を見る

三世代北脇 湧遊(ゆうゆう) せせらぎ広場

この親水公園は、清水(しょうず)池の自然を生かし小川を取り戻す会を中心に整備構想をされ、

せせらぎ水路や景観親水施設を備えた地域の憩の場として整備されました。

清水池とは、かんがい期間に清水が湧く池を示しています。みんなで大切に利用し、いつもき

れいにしましょう

水口宿~石部宿ー続く

3/21(土) 8:11

旧東海道を西へ向かう

五十鈴神社

所在地:滋賀県甲賀市水口町東林口437

五十鈴神社の由緒

当神社は「天照大御神」をお祀りしています。

藤原時代の長寛2年(1164)に設けられた「御厨」制度により御厨田の守護神として、また五穀豊

穣の神として伊勢皇大神の御分霊を、「福原大神宮」として称え奉ったのがその創始です。

信仰も厚く御影石、手洗鉢の寄進をされています。その後の歴代藩主の信仰も厚く、由緒深い宮

です。明治4年(1871)「五十鈴神社」と改称されました。その他に、稲荷、八坂、愛宕、秋葉、

島姫(弁財天)の各神社をお祀りしています

林口の勧請縄

毎年の正月三日に林口区の「山の神」の行事として作られ、地域内の三か所に掛け渡されます。

一般の注連縄とは異なり、村の出入り口や神社の境内などに掛けられるもので、勧請縄と呼ばれる

ものです。これは「道切り」つまり村の外から疫病や災厄が侵入するのを防ぐための祈願として行

われるもので、五穀豊穣や村内安全などが書かれた勧請板と「海老」と呼ばれる藁で作った飾りも

のと御幣が付けられます

鳥居をくぐると左手にある『イヌマキ(マキ科)』

水口町の古木・名木

樹 種:イヌマキ(マキ科)

樹木の説明:暖地の山地に自生し、常緑の高木で高さ20mに達する

イヌマキの横に『ヒノキ(ヒノキ科)』

水口町の古木・名木

樹木の所在:水口町東林口 五十鈴神社地内

樹木の説明:高さ40mに達する常緑針葉樹。樹皮は茶褐色。

和名:火の木。木をこすり合わせて火を出した

つっかえ棒で保護された「拝殿」

五十鈴神社本殿

赤い鳥居の『稲荷大明神』、建屋内に『八坂神社』と二つの神社

裏庭に常夜燈

8:17

五十鈴神社の前に建つ案内板

林口一里塚

水口町域では今郷・林口・泉の三ヶ所に設けられている。塚上には榎の木などを植えて厳重に管理

し、旅人のよき目印ともなったが、明治維新後いずれも撤去された。

林口の一里塚は、これよりやや南方にあったが水口城の郭内の整備にともない、東海道が北側に付

け替えられ、五十鈴神社の境内東端に移った。本塚は、往時を偲んで修景整備されたものです

一里塚、五十鈴神社を振り返る

8:18

旧東海道はこの交差点を右へ進む

交差点を渡り、旧東海道へ

西見附跡を探す、右手は『妙沾寺』

小さい川の手前に『西見附跡』の立札を見つける

西見附跡

水口宿の西の端に設けられたもので「京口」と呼ばれています。

木戸や番所が置かれ、宿場の防犯施設となっていました。東端の田町と片町の境付近には東見附

があり「江戸口」と呼ばれ、同じ機能を果たしていました。

東海道は最初はここから東へまっすぐ延びていましたが、水口城築城と水口藩成立の二回の機会

に北へ迂回させられました。またここを流れる川は「見附川」と呼ばれています

交差点を渡るとすぐにある『妙沾寺』

所在地:滋賀県甲賀市水口町西林口4-16

本堂の扁額「雙龍山」

旧東海道を進む

8:24

旧東海道沿いに、『清酒 美冨久(MIFUKU) 蔵元』

所在地:滋賀県甲賀市水口町西林口3-2

水口の造り酒屋では試飲ができるが、営業は10時から

水口の地酒

甲賀地域は滋賀県の酒蔵の約三分の一が集まっている有数の酒処で「近江の灘」とも呼ばれていま

す。その甲賀の中心であるここ水口は、その名のとおり水がきれいで、米作りにも適した豊かな土

地です。また、数々の東海道にまつわる本や雑誌、旅行番組などでも紹介されており、司馬遼太郎

作「龍馬がゆく」でも竜馬が立ち寄った宿場町として描かれています。

そんな恵まれた土地ならではのロマン溢れる水口の地酒をお楽しみください

店先の看板

街道蔵 美冨久

日本酒の試飲もでき、甘酒のソフトクリームが美味しいと

店頭にレトロな消防車

店先に飾られた『大正9年製造の消防ポンプ車』

地元消防団のポンプ車として活躍後、昭和34年に美冨久が譲り受け社内自警団として配備され

ました

ポスターの「2020年美冨久春の蔵まつり」は、開催延期

ここにも新型コロナウイルスの影響が

酒蔵 美冨久の西側に『柏木神社』の鳥居

境内まで500メートル程あり時間を要するので参拝をあきらめる

柏木神社の鳥居の東海道を挟んだ南側に地蔵堂

美冨久を振り返る

8:27

旧東海道を進む

街道脇に古い石像

8:30

北脇縄手(畷)と松並木

東海道が一直線にのびるこの辺りは、江戸時代「北脇縄手」と呼ばれた。縄手(畷)とは田の中の

道のことで、東海道の整備にともない曲がりくねっていた旧伊勢大路を廃し、見通しの良い道路

としたことにちなむと考えられる。

江戸時代、東海道の両側は土手になり松並木があった。街道は近隣の村々に掃除場所が割り当て

られ、美しさが保たれていた。旅人は松の木陰に涼を取り、旅の疲れを休めたといわれている

一直線にのびる東海道

今日は天気が良く風も無いので良かったが、冬場の風の強い時は何もなく松並木だけだったので

大変であっただろうと思いながら歩く

廻りの畑には麦が植えられ

枯れた松並木

街道脇には石像があり花、お茶が供えられていた

飛び出し坊やも流石甲賀市、甲賀流忍者 かしわぎ自治振興会

道路脇の地蔵も、道路からはみ出して

この辺りの人は信仰心が篤いようだ

8:36

街道脇に『三世代北脇 湧遊(ゆうゆう) せせらぎ広場』

旧東海道を振り返り南東の方向を見る

三世代北脇 湧遊(ゆうゆう) せせらぎ広場

この親水公園は、清水(しょうず)池の自然を生かし小川を取り戻す会を中心に整備構想をされ、

せせらぎ水路や景観親水施設を備えた地域の憩の場として整備されました。

清水池とは、かんがい期間に清水が湧く池を示しています。みんなで大切に利用し、いつもき

れいにしましょう

水口宿~石部宿ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.