PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

旧東海道(きずな街道)を進む。

3/21(土) 11:36

昼前で人影もなく旧東海道を進む

街道から南側へ入ると『飯道神社』

11:37

敬應寺

所在地:滋賀県湖南市針679

寺の名前を刻んだ石碑

11:38

街道南側に地蔵堂

石像に赤い衣装を着せ、菜の花を供えていた

11:40

街道の先に造り酒屋

北島酒造株式会社

所在地:滋賀県湖南市針756

登録商標「御代栄(みよさかえ)」で老舗の造り酒屋

許しを得、工場の中へ入る

昔ながらの建築様式の工場、右奥には庭園も造らていた

軒先には杉玉、また店先に水が出ており

いろんなお酒を試飲できたのだが、飲むと歩けないのであきらめる。

弥次さんは既に先を歩く

JR草津線「甲西(こうせい)駅」の南側

右の看板には、「五軒茶屋橋 4050m ← 東海道 → 4110m 横田渡跡常夜灯」

11:44

家棟川(やのむねがわ)に架かる家棟橋

街道南の上流側

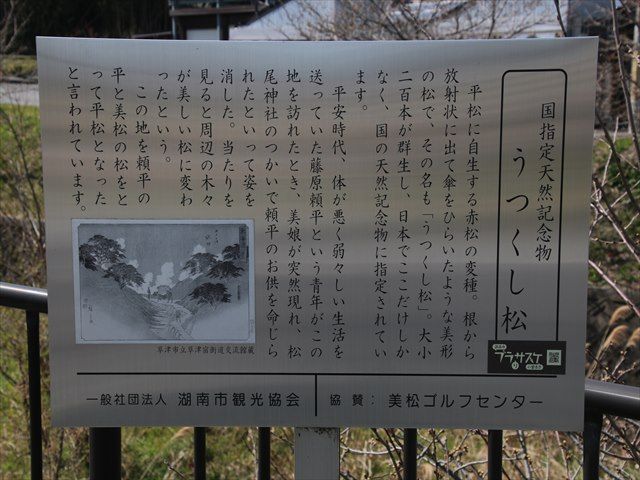

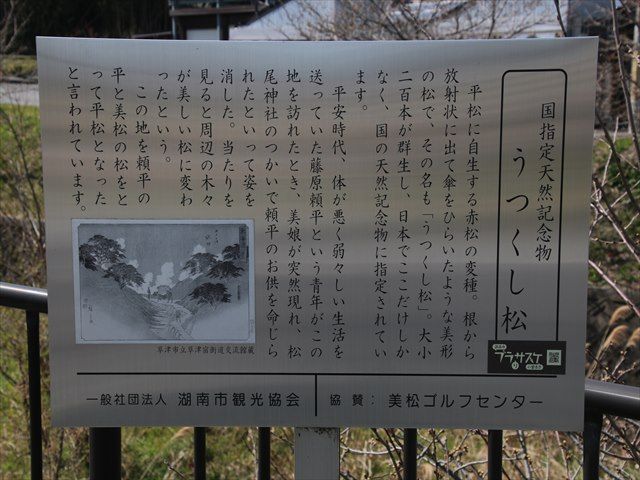

国指定天然記念物『うつくし松』

平松に自生する赤松の変種。根から放射状に出て傘をひらいたような美形の松で、その名も「うつ

くし松」。大小二百本が群生し、日本でここだけしかなく、国の天然記念物に指定されています。

平安時代、体が悪く弱々しい生活を送っていた藤原頼平という青年がこの地を訪れたとき、美娘が

突然現れ、松尾神社のつかいで頼平のお供を命じられたといって姿を消した。当たりを見ると周辺

の木々が美しい松に変わったという。

この地を頼平の平と美松の松をとって平松となったと言われています

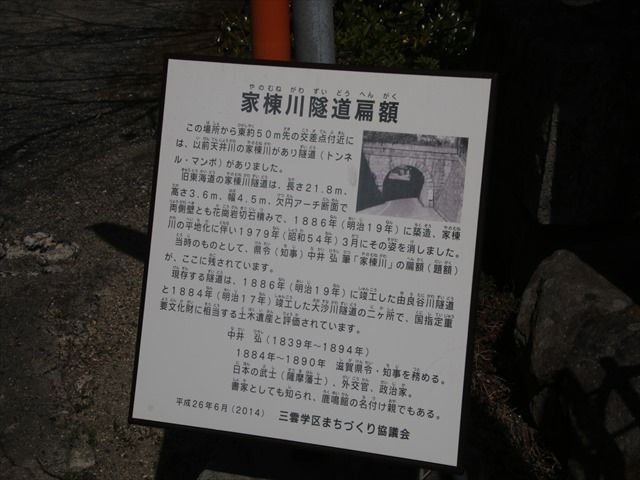

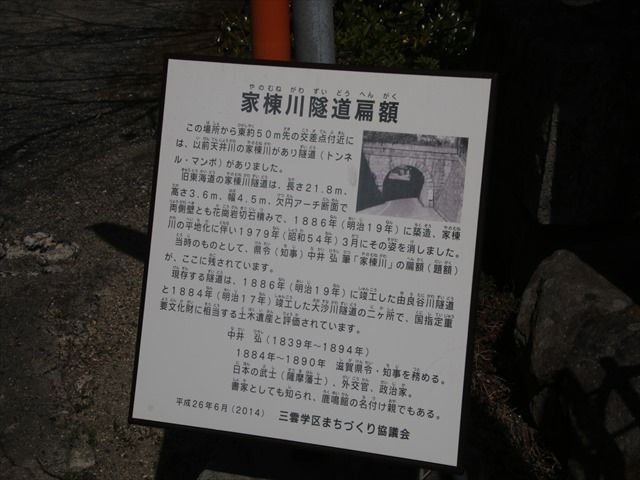

家棟川隧道扁額

この場所から東約50m先の交差点付近には、以前天井川の家棟川があり隧道(トンネル・マンポ)

がありました。旧東海道の家棟川隧道は、長さ21.8m、高さ3.6m、幅4.5m、欠円アーチ断面で

両側壁とも花崗岩切石積みで、1886年(明治19年)に築造、家棟川の平地化に伴い1979年(昭和5

4年)3月にその姿を消しました。当時のものとして、県令(知事)中井 弘筆「家棟川」の扁額(題額)

が、ここに残されています。

現存する隧道は、1886年(明治19年)に竣工した由良谷川隧道と1884年(明治17年)竣工した大沙

川隧道の二ヶ所で、国指定重要文化財に相当する土木遺産と評価されています。

中井 弘(1839~1894)

1884~1890年 滋賀県令・知事を務める。

日本の武士(薩摩藩士)、外交官、政治家。

書家としても知られ、鹿鳴館の名付け親でもある。

家棟川橋の旧橋の扁額

橋を渡り振り返る

11:50

街道脇南側に、「松尾神社、南照寺、西照寺」の案内表示

街道を左側に入るとすぐに

浄土宗 平松山 西照寺

所在地:滋賀県湖南市平松310

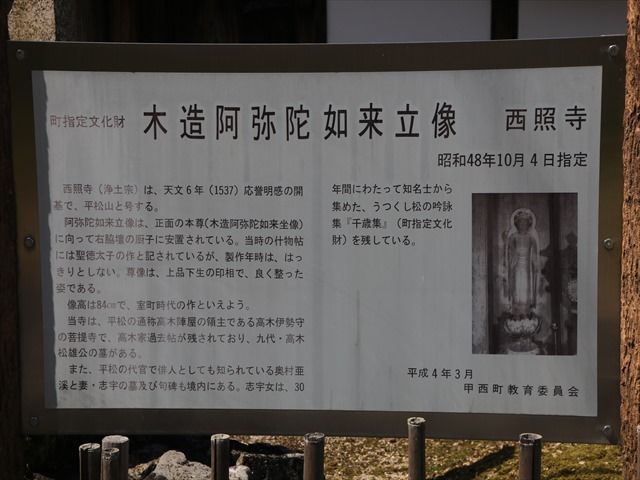

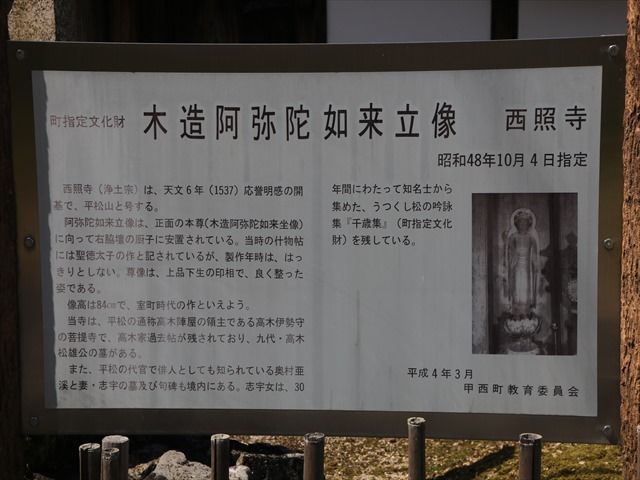

木造阿弥陀如来立像

西照寺(浄土宗)は、天文6年(1537)応誉明感の開基で、平松山と号する。

阿弥陀如来立像は、正面の本尊(木造阿弥陀如来坐像)に向って右脇壇の厨子に安置されている。

当時の什物帖には聖徳太子の作と記されているが、製作年時ははっきりとしない。尊像は、上品

下生の印相で、良く整った姿である。像高は84cmで、室町時代の作といえよう。

当寺は、平松の通称高木陣屋の領主である高木伊勢守の菩提寺で、高木家過去帖が残されており

九代・高木松雄公の墓がある。また、平松の代官で俳人としても知られている奥村亜渓と妻・志宇

の墓及び句碑も境内にある。志宇女は、30年間にわたって知名士から集めた、うつくし松の吟詠

集『千歳集』(町指定文化財)を残している

山門からの本堂

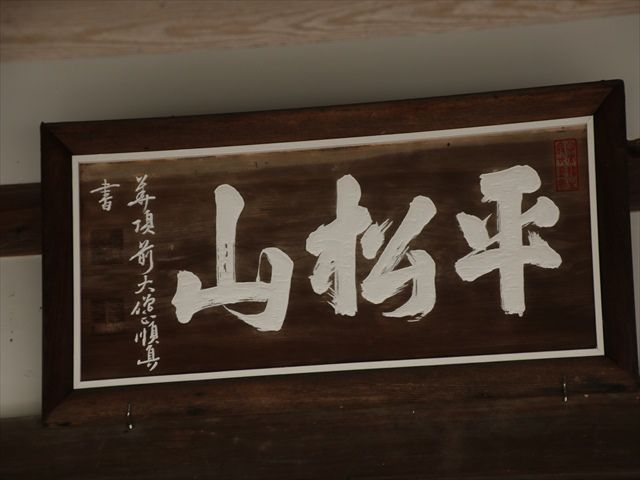

本堂の扁額「平松山」

俳句を通じて「うつくし松」を世に紹介した

奥村亜渓と妻・志宇 句碑

「卯の花に すそすれすれて 更衣」

「五月雨に 草木のこころ 引き立てる」

本堂前から左側の高台へ、「☜ 芭蕉句碑」の案内板

石段を上がり鐘楼、「☜ 芭蕉句碑」

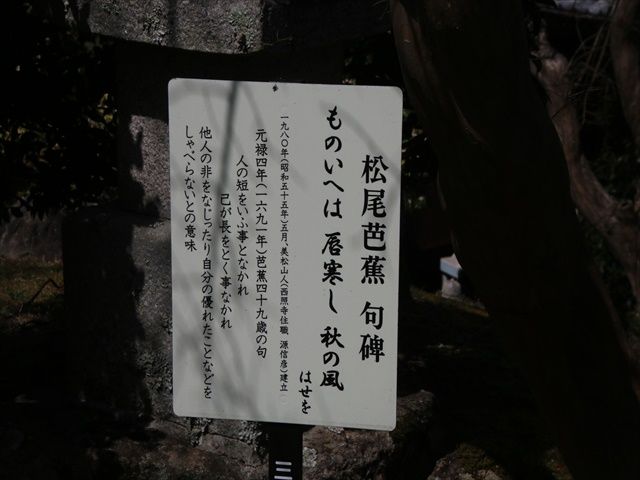

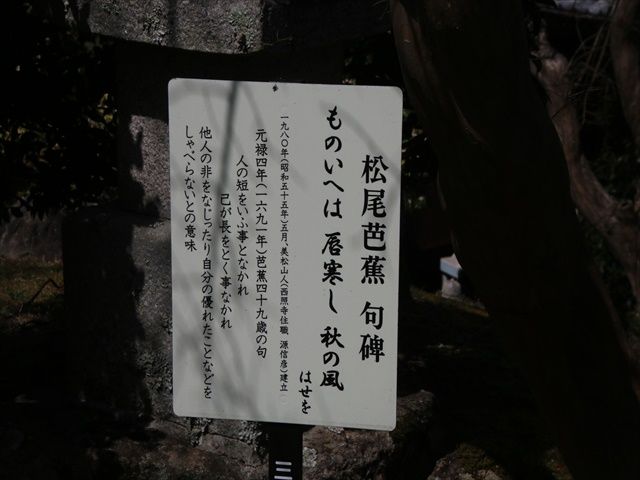

松尾芭蕉 句碑

松尾芭蕉 句碑

「ものいへは 唇寒し 秋の風 はせを」

1980年(昭和55年)5月、美松山人(西照寺住職 源信彦)建立

元禄4年(1691)、芭蕉49歳の句

人の短をいふ事なかれ 己が長をとく事なかれ

他人の非をなじったり自分の優れたことなどをしゃべらないとの意味

西照寺の山門

11:56

西照寺の山門前の坂を登ると「松尾神社」「天台宗 南照寺」の石柱

奥に松尾神社の一の鳥居

所在地:滋賀県湖南市平松264&263

参道に並ぶ献燈

桜も咲き

南照寺・松尾神社

桓武天皇延暦24年(805)宗祖伝教大師美松山麓に草堂を建立、これが南照寺の開基である。

のち文徳天皇の仁寿3年(853)領主藤原頼平、山城の国より松尾明神を同所に勧請し、南照寺は

その神宮寺となった。至徳年間(1384~1387)火災により焼失、至徳3年(1386)現在地に再建、

現在地は元、岡之山城跡である。

天然記念物の「うつくし松」は当明神のご神木として地域住民は信仰し山林を守っている。

本尊薬師如来は秘仏で33年目に開扉、内陣には本尊を中心に十二神将、不動明王、神変大菩薩、

十一面観世音菩薩等を祀り、他に本坊お内仏に阿弥陀如来を祀り、減罪の道場を設けている

参道を進む

山門から松尾神社

松尾宮別当 南照寺

山門を入ると右側に『南照寺本堂』

本堂の扁額「平松山 南照寺」

本堂に掲げられていた「平松城阯の研究」

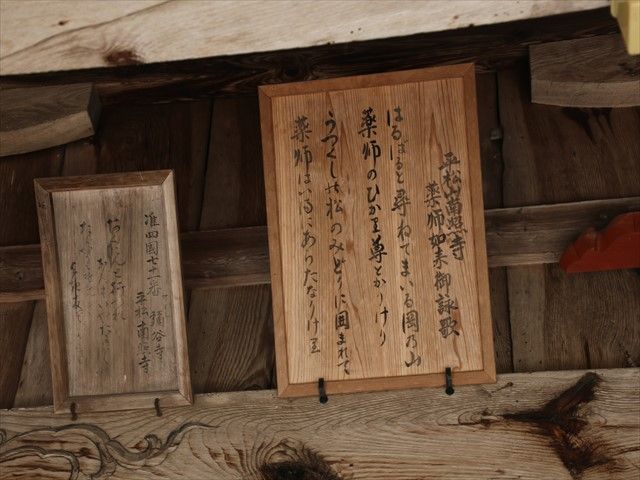

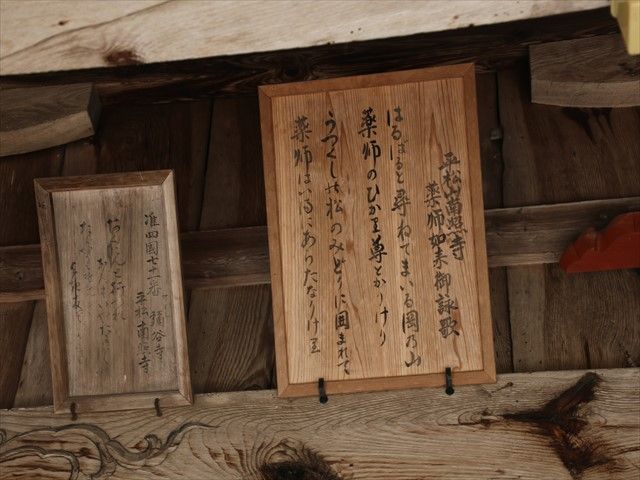

平松山南照寺 薬師如来御詠歌

「はるばると尋ねてまいる岡乃山薬師のひか王尊とかりけり ・・・・・・・」

本堂右側に芭蕉の句碑が建つ

松尾芭蕉 句碑

「西行の 庵もあらん 花の庭 はせを」

元禄6年(1693)、芭蕉51歳の句

屋敷の庭には大きな桜があり、その見事さは吉野の山を思い出させる。西行もこんなところに

居を構えていたであろうと想像し、招かれた人の庭をほめた句

水口宿~石部宿-続く

3/21(土) 11:36

昼前で人影もなく旧東海道を進む

街道から南側へ入ると『飯道神社』

11:37

敬應寺

所在地:滋賀県湖南市針679

寺の名前を刻んだ石碑

11:38

街道南側に地蔵堂

石像に赤い衣装を着せ、菜の花を供えていた

11:40

街道の先に造り酒屋

北島酒造株式会社

所在地:滋賀県湖南市針756

登録商標「御代栄(みよさかえ)」で老舗の造り酒屋

許しを得、工場の中へ入る

昔ながらの建築様式の工場、右奥には庭園も造らていた

軒先には杉玉、また店先に水が出ており

いろんなお酒を試飲できたのだが、飲むと歩けないのであきらめる。

弥次さんは既に先を歩く

JR草津線「甲西(こうせい)駅」の南側

右の看板には、「五軒茶屋橋 4050m ← 東海道 → 4110m 横田渡跡常夜灯」

11:44

家棟川(やのむねがわ)に架かる家棟橋

街道南の上流側

国指定天然記念物『うつくし松』

平松に自生する赤松の変種。根から放射状に出て傘をひらいたような美形の松で、その名も「うつ

くし松」。大小二百本が群生し、日本でここだけしかなく、国の天然記念物に指定されています。

平安時代、体が悪く弱々しい生活を送っていた藤原頼平という青年がこの地を訪れたとき、美娘が

突然現れ、松尾神社のつかいで頼平のお供を命じられたといって姿を消した。当たりを見ると周辺

の木々が美しい松に変わったという。

この地を頼平の平と美松の松をとって平松となったと言われています

家棟川隧道扁額

この場所から東約50m先の交差点付近には、以前天井川の家棟川があり隧道(トンネル・マンポ)

がありました。旧東海道の家棟川隧道は、長さ21.8m、高さ3.6m、幅4.5m、欠円アーチ断面で

両側壁とも花崗岩切石積みで、1886年(明治19年)に築造、家棟川の平地化に伴い1979年(昭和5

4年)3月にその姿を消しました。当時のものとして、県令(知事)中井 弘筆「家棟川」の扁額(題額)

が、ここに残されています。

現存する隧道は、1886年(明治19年)に竣工した由良谷川隧道と1884年(明治17年)竣工した大沙

川隧道の二ヶ所で、国指定重要文化財に相当する土木遺産と評価されています。

中井 弘(1839~1894)

1884~1890年 滋賀県令・知事を務める。

日本の武士(薩摩藩士)、外交官、政治家。

書家としても知られ、鹿鳴館の名付け親でもある。

家棟川橋の旧橋の扁額

橋を渡り振り返る

11:50

街道脇南側に、「松尾神社、南照寺、西照寺」の案内表示

街道を左側に入るとすぐに

浄土宗 平松山 西照寺

所在地:滋賀県湖南市平松310

木造阿弥陀如来立像

西照寺(浄土宗)は、天文6年(1537)応誉明感の開基で、平松山と号する。

阿弥陀如来立像は、正面の本尊(木造阿弥陀如来坐像)に向って右脇壇の厨子に安置されている。

当時の什物帖には聖徳太子の作と記されているが、製作年時ははっきりとしない。尊像は、上品

下生の印相で、良く整った姿である。像高は84cmで、室町時代の作といえよう。

当寺は、平松の通称高木陣屋の領主である高木伊勢守の菩提寺で、高木家過去帖が残されており

九代・高木松雄公の墓がある。また、平松の代官で俳人としても知られている奥村亜渓と妻・志宇

の墓及び句碑も境内にある。志宇女は、30年間にわたって知名士から集めた、うつくし松の吟詠

集『千歳集』(町指定文化財)を残している

山門からの本堂

本堂の扁額「平松山」

俳句を通じて「うつくし松」を世に紹介した

奥村亜渓と妻・志宇 句碑

「卯の花に すそすれすれて 更衣」

「五月雨に 草木のこころ 引き立てる」

本堂前から左側の高台へ、「☜ 芭蕉句碑」の案内板

石段を上がり鐘楼、「☜ 芭蕉句碑」

松尾芭蕉 句碑

松尾芭蕉 句碑

「ものいへは 唇寒し 秋の風 はせを」

1980年(昭和55年)5月、美松山人(西照寺住職 源信彦)建立

元禄4年(1691)、芭蕉49歳の句

人の短をいふ事なかれ 己が長をとく事なかれ

他人の非をなじったり自分の優れたことなどをしゃべらないとの意味

西照寺の山門

11:56

西照寺の山門前の坂を登ると「松尾神社」「天台宗 南照寺」の石柱

奥に松尾神社の一の鳥居

所在地:滋賀県湖南市平松264&263

参道に並ぶ献燈

桜も咲き

南照寺・松尾神社

桓武天皇延暦24年(805)宗祖伝教大師美松山麓に草堂を建立、これが南照寺の開基である。

のち文徳天皇の仁寿3年(853)領主藤原頼平、山城の国より松尾明神を同所に勧請し、南照寺は

その神宮寺となった。至徳年間(1384~1387)火災により焼失、至徳3年(1386)現在地に再建、

現在地は元、岡之山城跡である。

天然記念物の「うつくし松」は当明神のご神木として地域住民は信仰し山林を守っている。

本尊薬師如来は秘仏で33年目に開扉、内陣には本尊を中心に十二神将、不動明王、神変大菩薩、

十一面観世音菩薩等を祀り、他に本坊お内仏に阿弥陀如来を祀り、減罪の道場を設けている

参道を進む

山門から松尾神社

松尾宮別当 南照寺

山門を入ると右側に『南照寺本堂』

本堂の扁額「平松山 南照寺」

本堂に掲げられていた「平松城阯の研究」

平松山南照寺 薬師如来御詠歌

「はるばると尋ねてまいる岡乃山薬師のひか王尊とかりけり ・・・・・・・」

本堂右側に芭蕉の句碑が建つ

松尾芭蕉 句碑

「西行の 庵もあらん 花の庭 はせを」

元禄6年(1693)、芭蕉51歳の句

屋敷の庭には大きな桜があり、その見事さは吉野の山を思い出させる。西行もこんなところに

居を構えていたであろうと想像し、招かれた人の庭をほめた句

水口宿~石部宿-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.