PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

石部宿から今日のゴールJR手原駅へ向けて進む。町も湖南市から栗東市へ入る。

3/21(土) 15:14

引き続き旧東海道を進む

15:15

街道左側に『浄土真宗本願寺派 日向山眞教寺』

所在地:滋賀県栗東市伊勢落293

山門を入り正面に本堂

15:21

街道左側に、「中仙道・東海道」の道標

右側前方に近江富士(三上山:標高432m)

手前をJR草津線が走る、この後JR手原駅から貴生川へ戻るのでここを走る

旧街道を更に進む

15:25

街道右側に『新善光寺道 従是 三丁(約330m)』の道標。

新善光寺はJR草津線の北側にあるのでスルーして進む

15:27

右前方に『浄土真宗本願寺派 楞厳山長徳寺』

所在地:滋賀県栗東市林67

長徳寺の西側に薬師如来堂

長徳寺山門

本堂前に「親鸞聖人御像」

本 堂

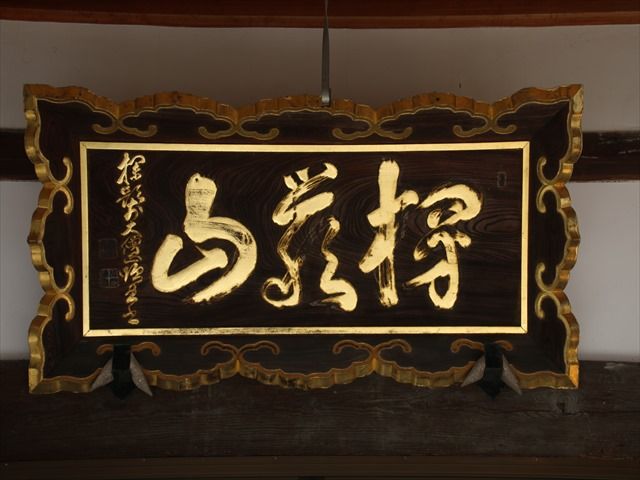

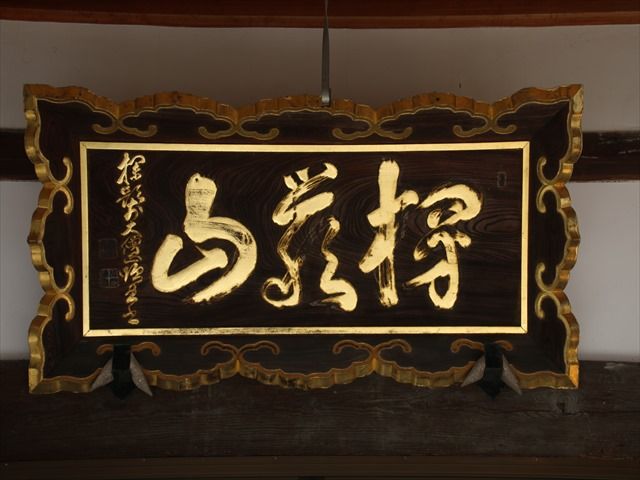

本堂の扁額「楞厳山」

長徳寺に隣接する『薬師如来堂』

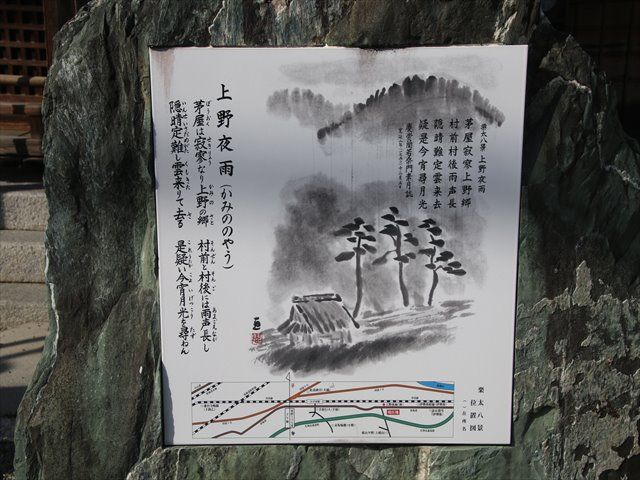

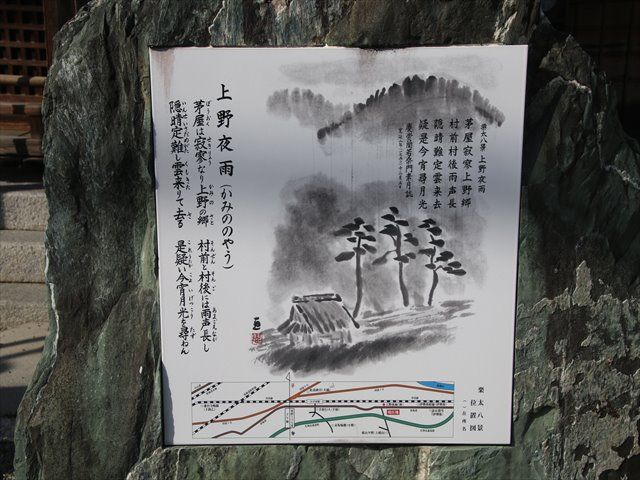

街道筋に立っていた、栗太八景漢詩碑『上野夜雨』

栗東市は、かつて栗太郡と呼ばれ、栗太郡を範囲とする「栗太八景」が、寛延3年(1750)頃に、

大橋(現栗東市大橋)慶崇寺の僧 致遠(ちおん)によって選定されています。

平成元年(1989)10月、栗東市(当時栗東町)は、『みどりと文化のまち栗東』にふさわしい現在の

景勝地として新たに『栗東八景』を選定しました。栗東八景が選ばれてから30年が経過した今日、

あらためて栗東八景を見つめなおし、栗東の今昔に思いをはせ、私たちの郷土の歴史や文化遺産

を再発見することを願っています。

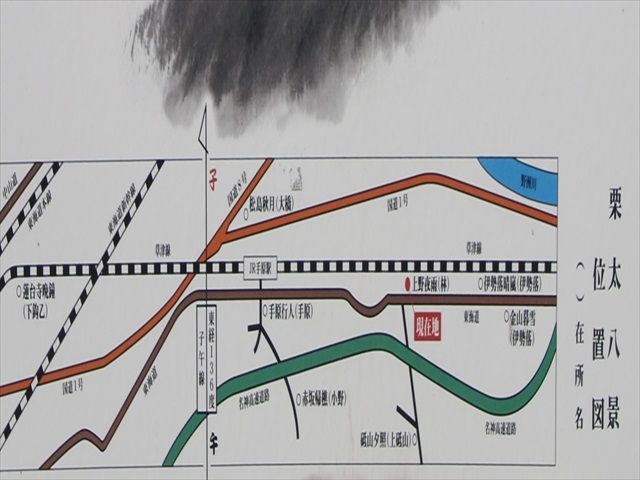

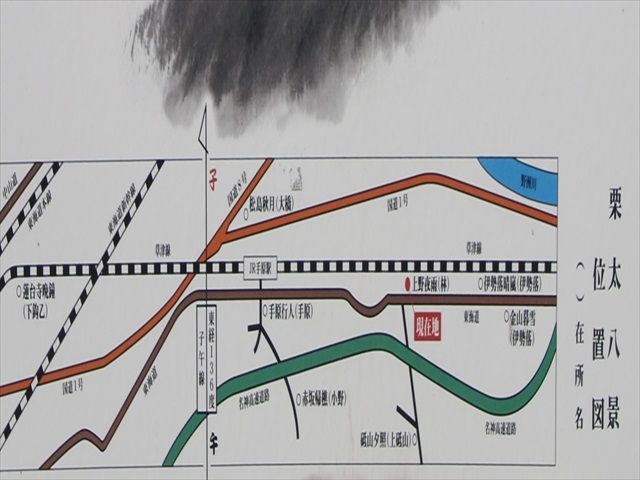

栗太八景漢詩碑の設置場所

「手原行人」 手原 稲荷神社手原橋欄干

「赤坂帰樵」 小野 赤坂公園砥山夕照

「伊勢落晴嵐」 伊勢落 街道筋

「上野夜雨」 林街道筋

「金山暮雪」 大橋 三輪神社

「松島秋月」 大橋 慶宗寺内

「蓮台寺晩鐘」 下鈎甲 寺跡

「砥山夕照」 北の山 上池

15:35

新善光寺道の道標と常夜燈

看板には300mと

旧東海道を進む、この先を左へ直角に曲がる

15:37

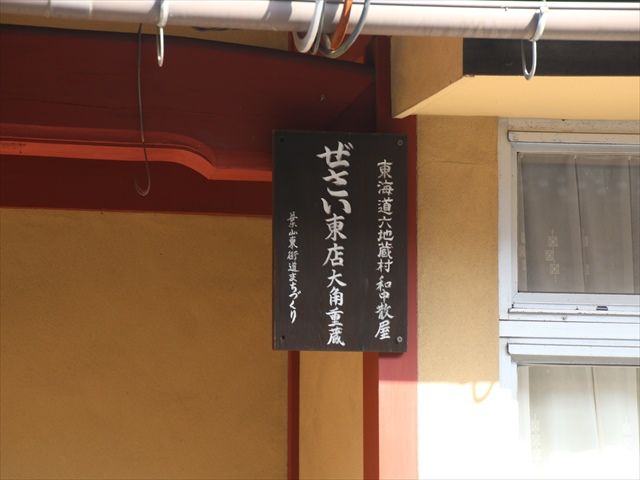

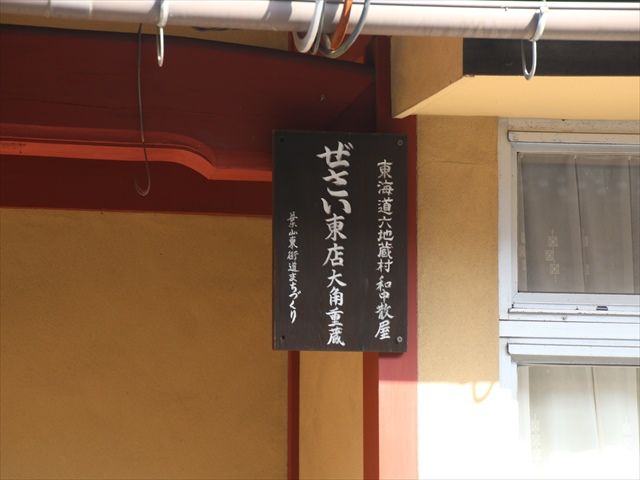

玄関先に『東海道六地蔵村 和中散屋 ぜさい東店大角重蔵』の屋号。

六地蔵村の梅木というところは石部から一里あまり、草津へ一里半なので間の宿となっていた。

暑気当たりの腹薬として効用のある和中散という道中薬を製して売る店が5軒ほどあった。その

うちの大角家が和中散の本家(本舗)で屋号を「是斎(ぜさい)」といい、小休み本陣でもあった。

慶長16年(1611)この近くに滞在した家康が腹痛をおこし、この薬を服用した。痛みが治まった

ため「腹の中を和らげる」和中散と名を与えた。以来有名になり、行列ができたという

旧和中散本舗の先に『六地蔵地蔵尊』

所在地:滋賀県栗東市六地蔵600

山門前に大正15年(1926)の『國寶 地蔵尊』と刻まれた大きな石碑が立つ

重要文化財『木造地蔵菩薩立像』 福正寺(ふくしょうじ)(法界寺)

法界寺の本尊である当像は、僧形の丸い顔で、半眼・閉口し、衲衣の端を右肩に懸け、偏衫と

裳を着けて直立する。現状では右手に錫杖、左手に宝珠を執る。像高96.5cmヒノキの一木造。

平安時代(10世紀)ころの作とみられる。ここ六地蔵の地名となった6躯の地蔵像の一躯である

と伝わる

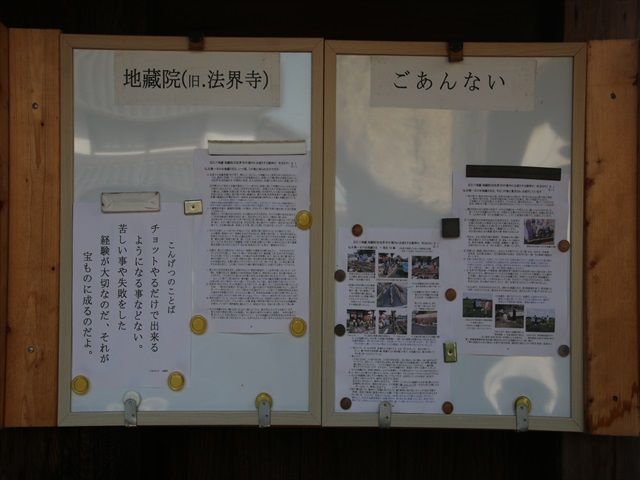

地蔵院(旧.法界寺)

山門を入り『地蔵堂』

六地蔵地蔵堂

左右の常夜燈の大きさが違う、奉納時期が違うのか?

地蔵堂の扁額は「地蔵尊」

本堂左側に、『白龍稲荷大神本殿』

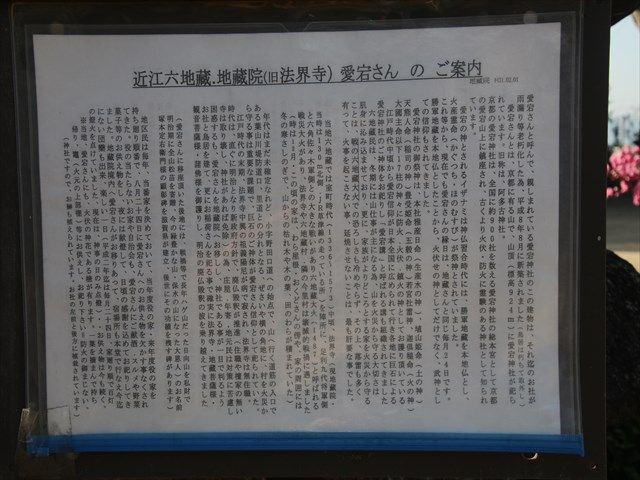

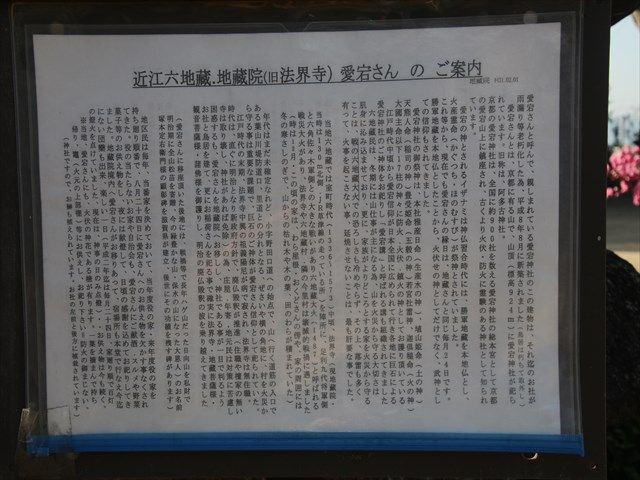

旧社は雨漏り等老朽化したため、平成8年8月に新築されました。愛宕さんとは、京都に有る山

で、山頂(標高924m)に愛宕神社が祀られています。旧称は、阿多古神社。

京都の愛宕神社は、全国に約900社を数える愛宕神社の総本宮として京都の愛宕山上に鎮座され

古くより火伏・防火に霊験のある神社として知られています。・・・・・・・・・

境内の隅に鎮座する『愛宕神社』

15:42

街道を進むと左側に『浄土宗 淨玖寺』

所在地:滋賀県栗東市六地蔵

浄玖寺掲示板

山門を入ると鐘楼と本堂

本堂前に立つ「旅立ちの法然さま」

十三才御姿

父の遺言を胸に、最愛の母と別れ比叡山へ旅立たれる 幼名 勢至丸さま

15:45

浄玖寺の先に『真宗大谷派 高野山福正寺』

所在地:滋賀県栗東市六地蔵574

左側には「蓮如上人御?跡」の石柱

山門の右側に太鼓楼

山門と太鼓楼

本堂の前に蓮如上人像、行き届いた立派な松

山門の左側に鐘楼、蓮如上人像

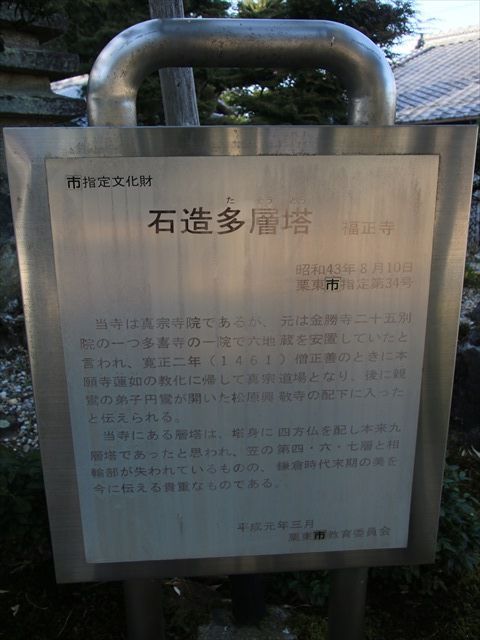

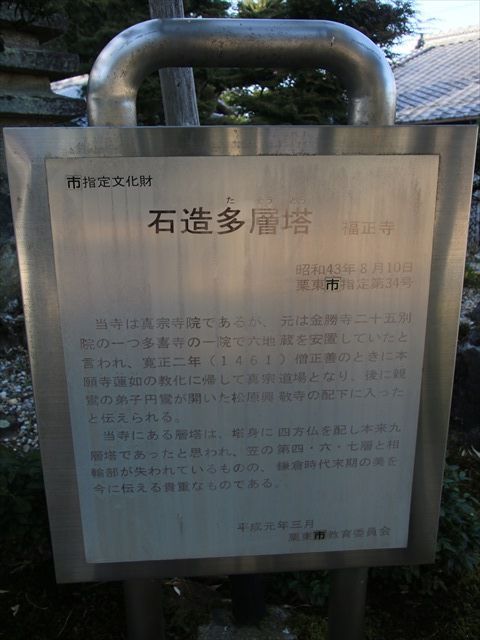

石造多層塔

石造多層塔をズームアップ

当寺は真宗寺院であるが、元は金勝寺二十五別院の一つ多喜寺の一院で六地蔵を安

置していたと言われ、寛正2年(1461)僧正善のときに本願寺蓮如の教化に帰して真

宗道場となり、後に親鸞の弟子円鸞が開いた松原興敬寺の配下に入ったと伝えられ

る。当寺にある層塔は、塔身に四方仏を配し本来九層塔であったと思われ、笠の第

四・六・七層と相輪部が失われているものの、鎌倉時代末期の美を今に伝える貴重

なものである

本堂前からの松

太鼓楼、山門、蓮如上人像

弥次さんから、蓮如上人には数名の奥さんがいたと・・・・・・・・・・

水口宿~石部宿-続く

3/21(土) 15:14

引き続き旧東海道を進む

15:15

街道左側に『浄土真宗本願寺派 日向山眞教寺』

所在地:滋賀県栗東市伊勢落293

山門を入り正面に本堂

15:21

街道左側に、「中仙道・東海道」の道標

右側前方に近江富士(三上山:標高432m)

手前をJR草津線が走る、この後JR手原駅から貴生川へ戻るのでここを走る

旧街道を更に進む

15:25

街道右側に『新善光寺道 従是 三丁(約330m)』の道標。

新善光寺はJR草津線の北側にあるのでスルーして進む

15:27

右前方に『浄土真宗本願寺派 楞厳山長徳寺』

所在地:滋賀県栗東市林67

長徳寺の西側に薬師如来堂

長徳寺山門

本堂前に「親鸞聖人御像」

本 堂

本堂の扁額「楞厳山」

長徳寺に隣接する『薬師如来堂』

街道筋に立っていた、栗太八景漢詩碑『上野夜雨』

栗東市は、かつて栗太郡と呼ばれ、栗太郡を範囲とする「栗太八景」が、寛延3年(1750)頃に、

大橋(現栗東市大橋)慶崇寺の僧 致遠(ちおん)によって選定されています。

平成元年(1989)10月、栗東市(当時栗東町)は、『みどりと文化のまち栗東』にふさわしい現在の

景勝地として新たに『栗東八景』を選定しました。栗東八景が選ばれてから30年が経過した今日、

あらためて栗東八景を見つめなおし、栗東の今昔に思いをはせ、私たちの郷土の歴史や文化遺産

を再発見することを願っています。

栗太八景漢詩碑の設置場所

「手原行人」 手原 稲荷神社手原橋欄干

「赤坂帰樵」 小野 赤坂公園砥山夕照

「伊勢落晴嵐」 伊勢落 街道筋

「上野夜雨」 林街道筋

「金山暮雪」 大橋 三輪神社

「松島秋月」 大橋 慶宗寺内

「蓮台寺晩鐘」 下鈎甲 寺跡

「砥山夕照」 北の山 上池

15:35

新善光寺道の道標と常夜燈

看板には300mと

旧東海道を進む、この先を左へ直角に曲がる

15:37

玄関先に『東海道六地蔵村 和中散屋 ぜさい東店大角重蔵』の屋号。

六地蔵村の梅木というところは石部から一里あまり、草津へ一里半なので間の宿となっていた。

暑気当たりの腹薬として効用のある和中散という道中薬を製して売る店が5軒ほどあった。その

うちの大角家が和中散の本家(本舗)で屋号を「是斎(ぜさい)」といい、小休み本陣でもあった。

慶長16年(1611)この近くに滞在した家康が腹痛をおこし、この薬を服用した。痛みが治まった

ため「腹の中を和らげる」和中散と名を与えた。以来有名になり、行列ができたという

旧和中散本舗の先に『六地蔵地蔵尊』

所在地:滋賀県栗東市六地蔵600

山門前に大正15年(1926)の『國寶 地蔵尊』と刻まれた大きな石碑が立つ

重要文化財『木造地蔵菩薩立像』 福正寺(ふくしょうじ)(法界寺)

法界寺の本尊である当像は、僧形の丸い顔で、半眼・閉口し、衲衣の端を右肩に懸け、偏衫と

裳を着けて直立する。現状では右手に錫杖、左手に宝珠を執る。像高96.5cmヒノキの一木造。

平安時代(10世紀)ころの作とみられる。ここ六地蔵の地名となった6躯の地蔵像の一躯である

と伝わる

地蔵院(旧.法界寺)

山門を入り『地蔵堂』

六地蔵地蔵堂

左右の常夜燈の大きさが違う、奉納時期が違うのか?

地蔵堂の扁額は「地蔵尊」

本堂左側に、『白龍稲荷大神本殿』

旧社は雨漏り等老朽化したため、平成8年8月に新築されました。愛宕さんとは、京都に有る山

で、山頂(標高924m)に愛宕神社が祀られています。旧称は、阿多古神社。

京都の愛宕神社は、全国に約900社を数える愛宕神社の総本宮として京都の愛宕山上に鎮座され

古くより火伏・防火に霊験のある神社として知られています。・・・・・・・・・

境内の隅に鎮座する『愛宕神社』

15:42

街道を進むと左側に『浄土宗 淨玖寺』

所在地:滋賀県栗東市六地蔵

浄玖寺掲示板

山門を入ると鐘楼と本堂

本堂前に立つ「旅立ちの法然さま」

十三才御姿

父の遺言を胸に、最愛の母と別れ比叡山へ旅立たれる 幼名 勢至丸さま

15:45

浄玖寺の先に『真宗大谷派 高野山福正寺』

所在地:滋賀県栗東市六地蔵574

左側には「蓮如上人御?跡」の石柱

山門の右側に太鼓楼

山門と太鼓楼

本堂の前に蓮如上人像、行き届いた立派な松

山門の左側に鐘楼、蓮如上人像

石造多層塔

石造多層塔をズームアップ

当寺は真宗寺院であるが、元は金勝寺二十五別院の一つ多喜寺の一院で六地蔵を安

置していたと言われ、寛正2年(1461)僧正善のときに本願寺蓮如の教化に帰して真

宗道場となり、後に親鸞の弟子円鸞が開いた松原興敬寺の配下に入ったと伝えられ

る。当寺にある層塔は、塔身に四方仏を配し本来九層塔であったと思われ、笠の第

四・六・七層と相輪部が失われているものの、鎌倉時代末期の美を今に伝える貴重

なものである

本堂前からの松

太鼓楼、山門、蓮如上人像

弥次さんから、蓮如上人には数名の奥さんがいたと・・・・・・・・・・

水口宿~石部宿-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.