PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

外出自粛で畑仕事&庭先のブドウ栽培。

5月15日(土)

茹でピーを食べるために4月12日に種をまいたが発芽率が悪く、8本畑へ植え付ける

5月19日(火)

インターネットでブドウの栽培を検索、花房の整理を行う。

before

昨年まではこのまま育てていたが、今年から管理することに

after

副房から切り落とし房の長さを2~3mにし、房の先も摘む。

少々長いがこのまま育てることに、また何日か後に袋掛けをするが30房ほどあったか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

草津宿本陣を見学する。

草津宿には田中七左衛門本陣と田中九蔵本陣の二軒があったが、現在残るのが田中七左衛門本陣

である。東海道に現存する三本陣のうちで最大規模。田中七左衛門家は材木商で、通称「木屋本

陣」と呼ばれた。文久元年(1861)には土方歳三なども泊まっている。

3/22(日) 10:07

国指定史跡『草津宿本陣』の表門

所在地:滋賀県草津市草津1丁目2-8

チケット購入

国指定史跡『田中七左衛門本陣』

史跡草津宿本陣+街道交流館共通券を購入、350円

休 館 日 :毎週月曜日(休日の場合は開館)、祝日の翌日、年末年始

現存する宿帳から、浅野内匠頭、吉良上野介、シーボルト、皇女和宮、徳川慶喜など、歴史上有

名な人物が数多く宿泊・休憩したことがうかがえます。建物は江戸時代後期から残っているもの

で、保存修理を経て現在まで守り伝えられてきました。本陣が当時の姿をそのまま留めている例

は全国でも珍しいうえ、草津宿本陣の規模はその中でも最大級であり、昭和24年(1949)に国史跡

玄関式台から表門

表門をくぐると左手に番所が置かれ、中央に式台付きの玄関、その先には長い廊下が延びている

式台付きの玄関

本陣の主人は裃を着用し、ここで大名などを迎えた

本陣所蔵の屋敷絵図によると、本陣屋敷は建坪468坪、部屋数は30室余、268畳半を有し、桟瓦

葺き平屋妻入りの建物からなる。建物は、街道から向かって右側に本陣職田中家の住居棟、左側

に休泊者のための座敷棟を配している

玄関広間

大名・公家等が宿泊している時の立札であろうか

畳廊下から玄関側を振り返る。

突き当りの右側が玄関広間で、右側に休泊者のための座敷が連なる。

係員が雛段飾りをかたずけておられた

畳廊下を奥に向い、左側の『西広間』には雛飾り

一番奥に『上段の間』

上段の間は大名など主客の休泊に使われた、本陣の中で最も格式の高い部屋

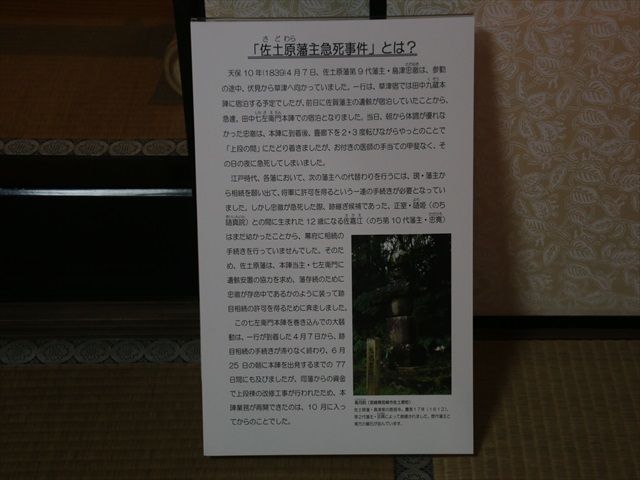

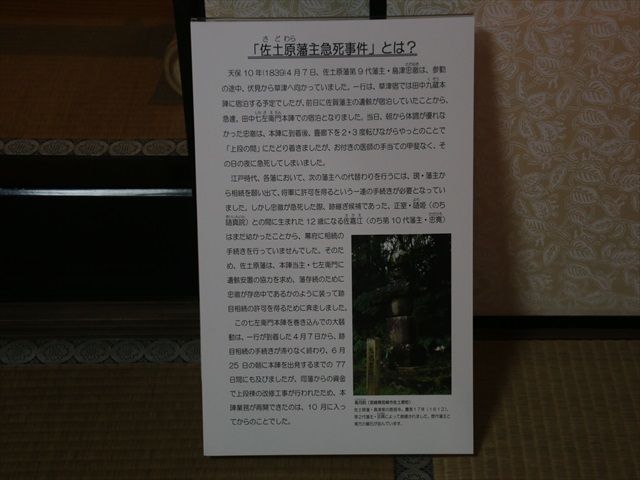

上段の間の前に『佐土原藩主急死事件』とは?

天保10年(1839)4月7日、佐土原藩第9代藩主・島津忠徹は参勤の途中、伏見から草津へ向かって

いました。一行は、草津宿では九蔵本陣に宿泊する予定でしたが、前日に佐賀藩主の遺骸が宿泊

していたことから、急遽、七左衛門本陣での宿泊となりました。朝から体調が優れなかった忠徹

は、本陣に到着後、畳廊下を2・3度転びながらやっとのことで上段の間にたどり着きましたが、

お付きの医師の手当ての甲斐なく、その日の夜に急死してしまいました。

江戸時代各藩において、次の藩主への代替わりを行うには、現・藩主から相続を願い出て、将軍

に許可を得るという一連の手続きが不可欠でした。しかし、後継ぎ候補が幼少であったため行っ

ていなかった。このため佐土原藩は、本陣当主・七左衛門に遺骸安置の協力を求め、藩存続のた

めに、忠徹が存命中であるかのように装って、跡目相続の許可を得るために奔走しました。

この騒動も、一行が到着した4月7日から、跡目相続の手続きが滞りなく終わり、6月25日の朝に

本陣を出発するまでの77日間にも及んだ。

佐土原藩は、日向国佐土原(宮崎県宮崎市佐土原町)に城を構えた2万7千石の外様大名

一番奥に『庭園』

庭園の左側に『明治天皇草津行在所』の石柱

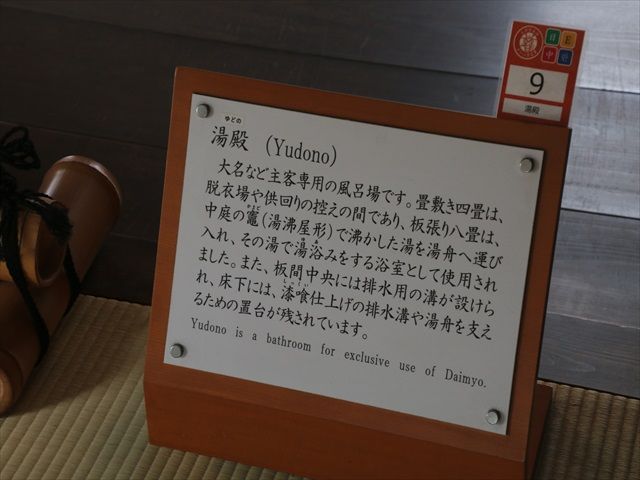

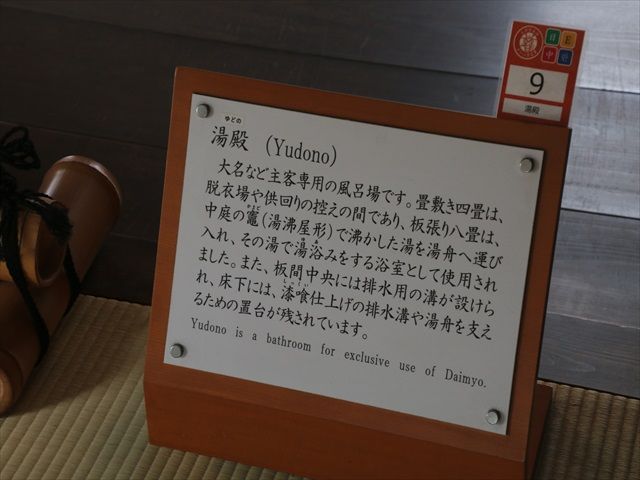

庭園の東側に『湯殿』

主客専用の風呂場で、屋外で沸かした湯を運び入れた

湯殿(Yudono)

大名など主客専用の風呂場です。畳敷き四畳は、脱衣場や供回りの控えの間であり、板張り八畳

は、中庭の竈(湯沸屋形)で沸かした湯を湯舟へ運び入れ、その湯で湯浴みをする浴室として使用

されました。また、板間中央には排水用の溝が設けられ、床下には、漆喰仕上げの排水溝や湯舟

を支えるためお置台が残されています

湯殿(Yudono)

板間中央には排水用の溝

台所土間の奥に『御膳所(Gozensho)』

台所の西側に位置する御善所は、休泊者の料理を配膳した所です。十三畳の板間と幅一間の土間

からなり、土間には竈、流し、水瓶を備えています。板間には障子付の板壁を立て、畳廊下との

間に板廊下を設けています

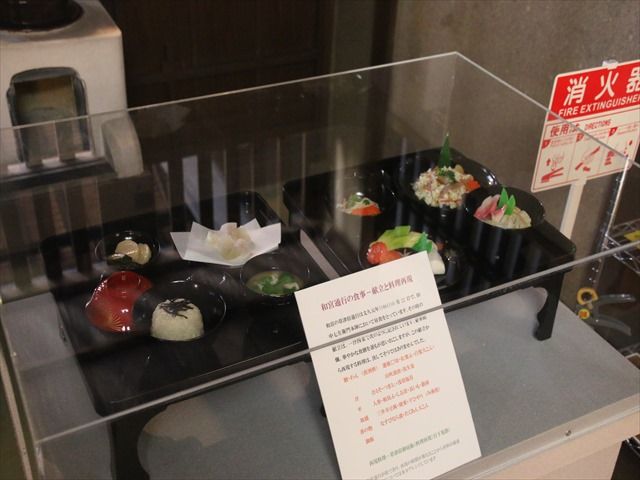

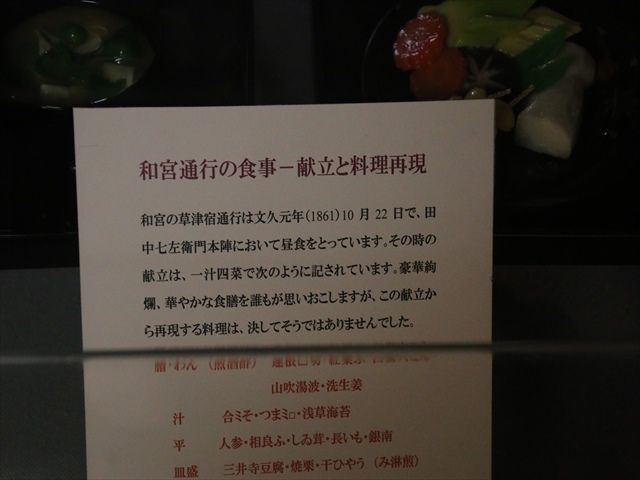

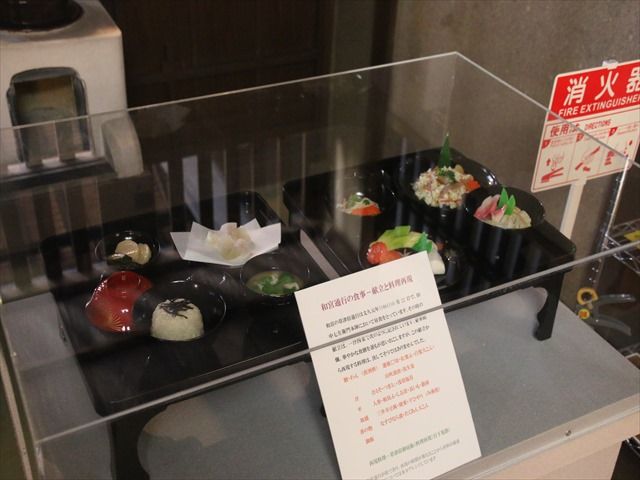

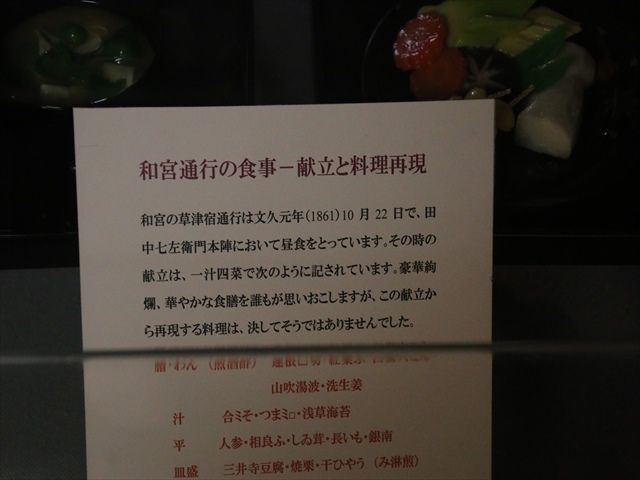

和宮通行の食事 ー 献立と料理再現

和宮の草津宿通行は文久元年(1861)10月22日で、田中七左衛門本陣において昼食をとってい

ます。その時の献立は、一汁四菜で次のように記されています。豪華絢爛、華やかな食膳を誰

もが思いおこしますが、この献立から再現する料理は、決してそうではありませんでした

台所土間

休泊者の食事を調理した炊事場、竈や井戸などを備えている

通り土間で、楽座館・長家・土蔵へ

竈(かまど)も10個近くあり大勢の食事を準備

屋敷裏手の右奥に、楽座館(展示館)があったが内部は撮影禁止

正面に土蔵2棟、左に長家、右手前は、湯沸屋形。

湯沸屋形のこの竈は、湯殿で使うお湯や馬を洗うお湯を沸かすのに用いていました。湯殿へは、

この竈で沸かしたお湯を、湯舟まで運び入れていました。竈の傍らには、かつては三本の松が

あり、この松に馬をつないで洗っていました

10:24

約15分程の見学で本陣を後にする

街道左には、東海道草津宿『脇本陣 藤屋与左衛門』

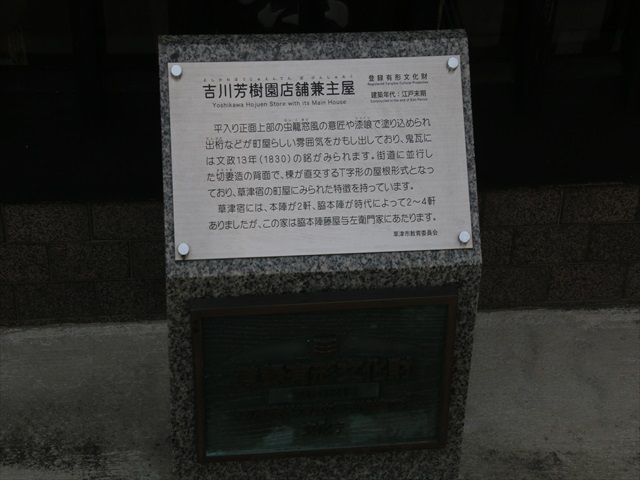

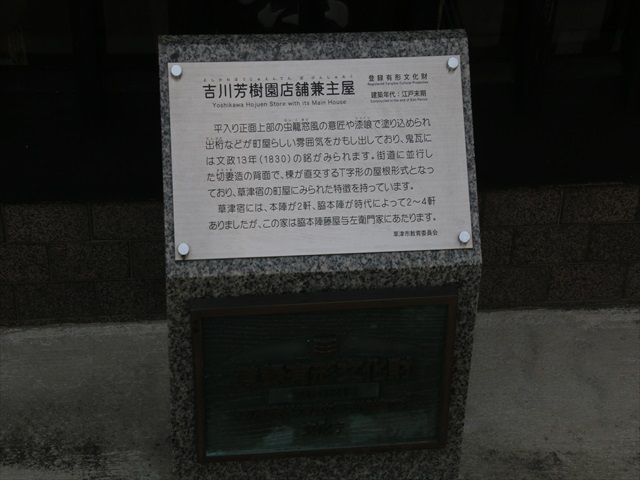

脇本陣 藤屋与左衛門の下に『吉川芳樹園店舗兼主屋』

登録有形文化財、建築年代:江戸末期

平入り正面上部の虫籠窓風の意匠や漆喰で塗り込められ出桁などが町屋らしい雰囲気をかもし出

しており、鬼瓦には文政13年(1830)の銘がみられます。街道に並行した切妻造の背面で、棟が

直行するT字形の屋根形式となっており、草津宿の町屋にみられた特徴を持っています。

草津宿には、本陣が2軒、脇本陣が時代によって2~4軒ありましたが、この家は脇本陣藤屋与左

衛門家にあたります

10:25

二階の看板に『和食材 ベーカリー&カフェ 脇本陣』

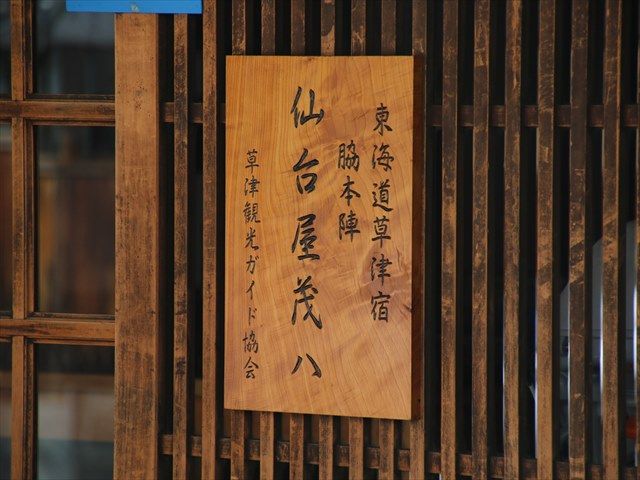

玄関引き戸に、屋号札、右側に石碑

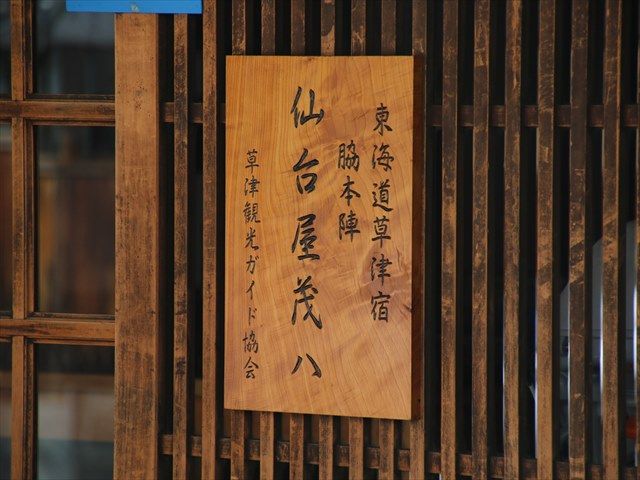

屋号札は、東海道草津宿『脇本陣 仙台屋茂八』

店先の角に『草津脇本陣跡』の石碑

街道を振り返る

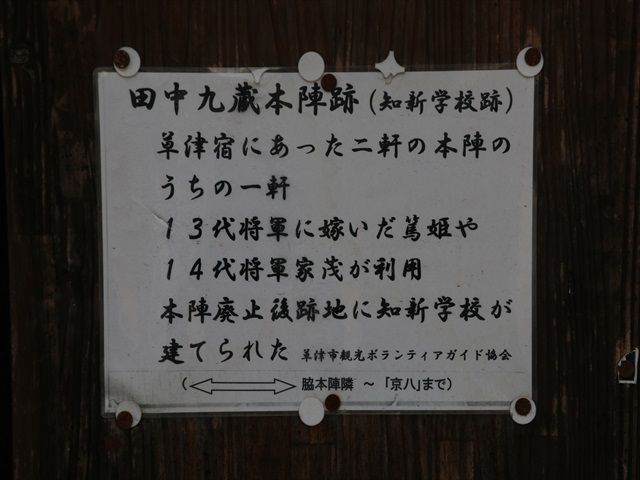

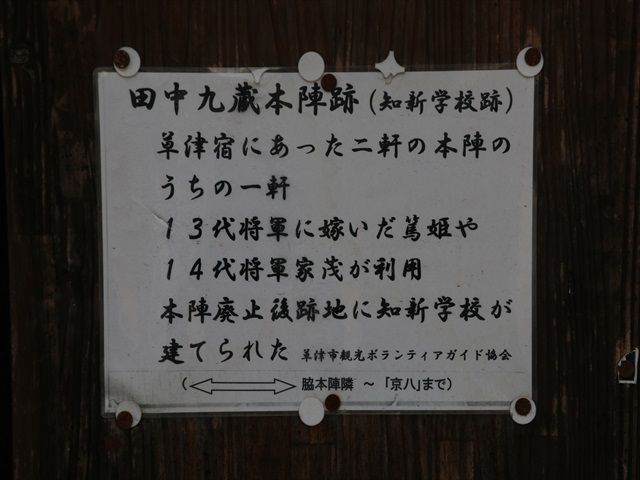

田中九蔵本陣跡

所在地:滋賀県草津市草津2丁目8-25

田中九蔵本陣跡(知新学校跡)

草津宿にあった二軒の本陣のうちの一軒

13代将軍に嫁いだ篤姫や、14代将軍家茂が利用、本陣廃止後跡地に知新学校が建てられた

玄関横に『くさつ』の石碑が建つ

草津名物「はこずし」の『老舗 寿司清』

所在地:滋賀県草津市草津2丁目10-24

老舗 寿司清は創業80年、「はこずし」は関西特有の押しずしからきていると。

ご飯にのっているのは鱧(はも)で、骨切りにして秘伝のタレで焼き上げた逸品だと

10:27

くさつ夢本陣、まめバス停留所

観光案内所で、トイレ、授乳所、休憩所となっている

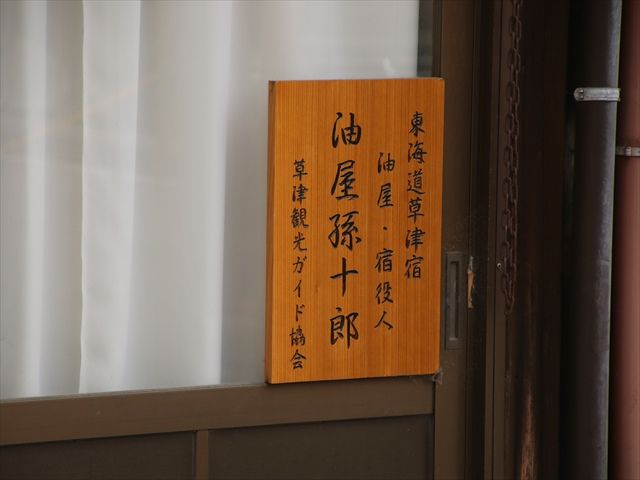

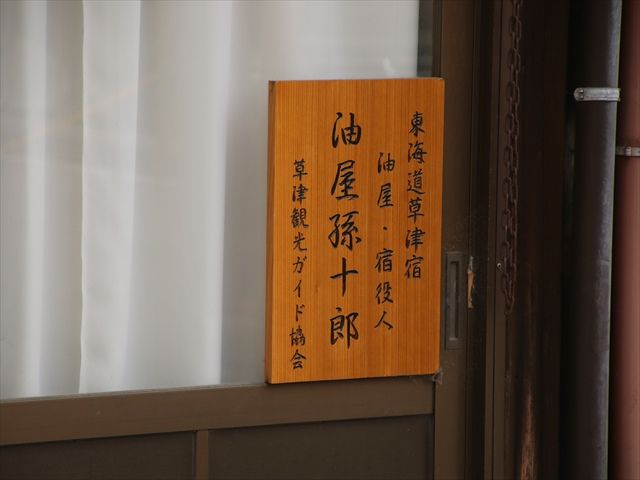

左手前の民家に屋号札、中央に道標

屋号札は、東海道草津宿『油屋・宿役人 油屋孫十郎』

石造道標は「右 以し山ミチ」

10:29

草津宿街道交流館

所在地:滋賀県草津市草津3丁目10-4

公開時間:9:00 ~ 17:00(ただし、入館は16:30まで)

休 館 日 :毎週月曜日(休日の場合は開館)、祝日の翌日、年末年始

草津宿本陣との共通券で入館

草津宿街道交流館

いろんなものを展示していたが残念ながら館内は撮影禁止であった

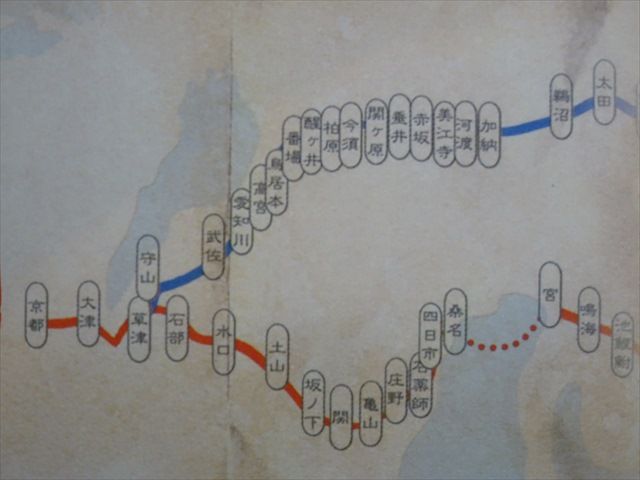

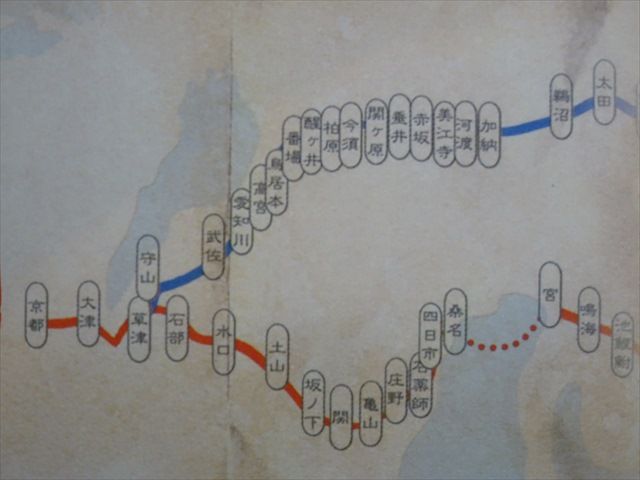

東海道五十三次地図

旧東海道、東海道新幹線

草津宿からの東海道・中山道

往時の「朝食」「夕食」

朝から大きな魚が豪華な方ではなかろうか

草津市の汚水マンホール蓋

簡単なアンケートに答えると、マンホールカードがもらえる

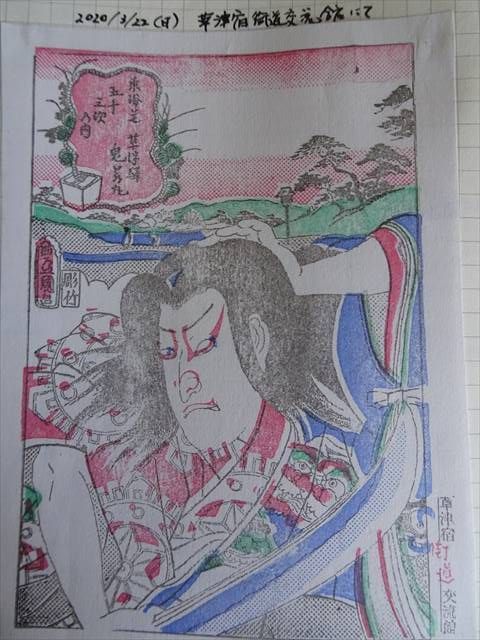

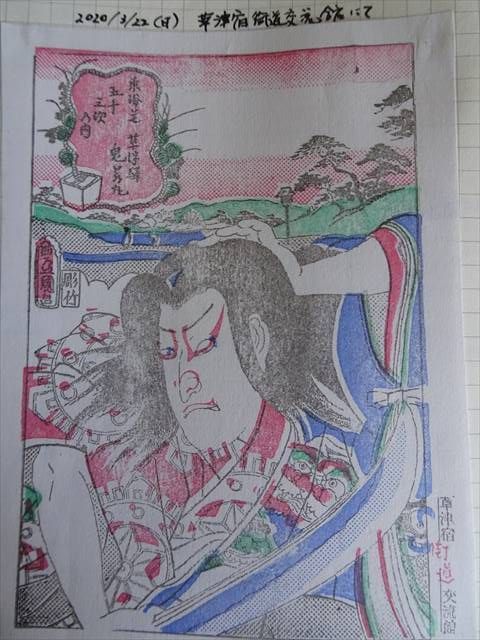

交流館内で、3色の浮世絵版画に挑戦

黒 → 緑 → 赤 の順にインクを付けてバレンで押しつけ印刷

10:42

石造道標 江戸時代後期

正面に「右 東海道」、右面「天明7年5月吉日」

江戸時代に江戸と京都・大坂を結んだ「東海道」、もともと建てられていた場所は

わかりませんが、曲がり角や分岐点で東海道の道筋を示していたと思われます。

右側面に天明7年(1787)の年月が刻まれていることから、現存する道標のなかでは

比較的古いものといえます

石部宿~大津宿-続く

5月15日(土)

茹でピーを食べるために4月12日に種をまいたが発芽率が悪く、8本畑へ植え付ける

5月19日(火)

インターネットでブドウの栽培を検索、花房の整理を行う。

before

昨年まではこのまま育てていたが、今年から管理することに

after

副房から切り落とし房の長さを2~3mにし、房の先も摘む。

少々長いがこのまま育てることに、また何日か後に袋掛けをするが30房ほどあったか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

草津宿本陣を見学する。

草津宿には田中七左衛門本陣と田中九蔵本陣の二軒があったが、現在残るのが田中七左衛門本陣

である。東海道に現存する三本陣のうちで最大規模。田中七左衛門家は材木商で、通称「木屋本

陣」と呼ばれた。文久元年(1861)には土方歳三なども泊まっている。

3/22(日) 10:07

国指定史跡『草津宿本陣』の表門

所在地:滋賀県草津市草津1丁目2-8

チケット購入

国指定史跡『田中七左衛門本陣』

史跡草津宿本陣+街道交流館共通券を購入、350円

休 館 日 :毎週月曜日(休日の場合は開館)、祝日の翌日、年末年始

現存する宿帳から、浅野内匠頭、吉良上野介、シーボルト、皇女和宮、徳川慶喜など、歴史上有

名な人物が数多く宿泊・休憩したことがうかがえます。建物は江戸時代後期から残っているもの

で、保存修理を経て現在まで守り伝えられてきました。本陣が当時の姿をそのまま留めている例

は全国でも珍しいうえ、草津宿本陣の規模はその中でも最大級であり、昭和24年(1949)に国史跡

玄関式台から表門

表門をくぐると左手に番所が置かれ、中央に式台付きの玄関、その先には長い廊下が延びている

式台付きの玄関

本陣の主人は裃を着用し、ここで大名などを迎えた

本陣所蔵の屋敷絵図によると、本陣屋敷は建坪468坪、部屋数は30室余、268畳半を有し、桟瓦

葺き平屋妻入りの建物からなる。建物は、街道から向かって右側に本陣職田中家の住居棟、左側

に休泊者のための座敷棟を配している

玄関広間

大名・公家等が宿泊している時の立札であろうか

畳廊下から玄関側を振り返る。

突き当りの右側が玄関広間で、右側に休泊者のための座敷が連なる。

係員が雛段飾りをかたずけておられた

畳廊下を奥に向い、左側の『西広間』には雛飾り

一番奥に『上段の間』

上段の間は大名など主客の休泊に使われた、本陣の中で最も格式の高い部屋

上段の間の前に『佐土原藩主急死事件』とは?

天保10年(1839)4月7日、佐土原藩第9代藩主・島津忠徹は参勤の途中、伏見から草津へ向かって

いました。一行は、草津宿では九蔵本陣に宿泊する予定でしたが、前日に佐賀藩主の遺骸が宿泊

していたことから、急遽、七左衛門本陣での宿泊となりました。朝から体調が優れなかった忠徹

は、本陣に到着後、畳廊下を2・3度転びながらやっとのことで上段の間にたどり着きましたが、

お付きの医師の手当ての甲斐なく、その日の夜に急死してしまいました。

江戸時代各藩において、次の藩主への代替わりを行うには、現・藩主から相続を願い出て、将軍

に許可を得るという一連の手続きが不可欠でした。しかし、後継ぎ候補が幼少であったため行っ

ていなかった。このため佐土原藩は、本陣当主・七左衛門に遺骸安置の協力を求め、藩存続のた

めに、忠徹が存命中であるかのように装って、跡目相続の許可を得るために奔走しました。

この騒動も、一行が到着した4月7日から、跡目相続の手続きが滞りなく終わり、6月25日の朝に

本陣を出発するまでの77日間にも及んだ。

佐土原藩は、日向国佐土原(宮崎県宮崎市佐土原町)に城を構えた2万7千石の外様大名

一番奥に『庭園』

庭園の左側に『明治天皇草津行在所』の石柱

庭園の東側に『湯殿』

主客専用の風呂場で、屋外で沸かした湯を運び入れた

湯殿(Yudono)

大名など主客専用の風呂場です。畳敷き四畳は、脱衣場や供回りの控えの間であり、板張り八畳

は、中庭の竈(湯沸屋形)で沸かした湯を湯舟へ運び入れ、その湯で湯浴みをする浴室として使用

されました。また、板間中央には排水用の溝が設けられ、床下には、漆喰仕上げの排水溝や湯舟

を支えるためお置台が残されています

湯殿(Yudono)

板間中央には排水用の溝

台所土間の奥に『御膳所(Gozensho)』

台所の西側に位置する御善所は、休泊者の料理を配膳した所です。十三畳の板間と幅一間の土間

からなり、土間には竈、流し、水瓶を備えています。板間には障子付の板壁を立て、畳廊下との

間に板廊下を設けています

和宮通行の食事 ー 献立と料理再現

和宮の草津宿通行は文久元年(1861)10月22日で、田中七左衛門本陣において昼食をとってい

ます。その時の献立は、一汁四菜で次のように記されています。豪華絢爛、華やかな食膳を誰

もが思いおこしますが、この献立から再現する料理は、決してそうではありませんでした

台所土間

休泊者の食事を調理した炊事場、竈や井戸などを備えている

通り土間で、楽座館・長家・土蔵へ

竈(かまど)も10個近くあり大勢の食事を準備

屋敷裏手の右奥に、楽座館(展示館)があったが内部は撮影禁止

正面に土蔵2棟、左に長家、右手前は、湯沸屋形。

湯沸屋形のこの竈は、湯殿で使うお湯や馬を洗うお湯を沸かすのに用いていました。湯殿へは、

この竈で沸かしたお湯を、湯舟まで運び入れていました。竈の傍らには、かつては三本の松が

あり、この松に馬をつないで洗っていました

10:24

約15分程の見学で本陣を後にする

街道左には、東海道草津宿『脇本陣 藤屋与左衛門』

脇本陣 藤屋与左衛門の下に『吉川芳樹園店舗兼主屋』

登録有形文化財、建築年代:江戸末期

平入り正面上部の虫籠窓風の意匠や漆喰で塗り込められ出桁などが町屋らしい雰囲気をかもし出

しており、鬼瓦には文政13年(1830)の銘がみられます。街道に並行した切妻造の背面で、棟が

直行するT字形の屋根形式となっており、草津宿の町屋にみられた特徴を持っています。

草津宿には、本陣が2軒、脇本陣が時代によって2~4軒ありましたが、この家は脇本陣藤屋与左

衛門家にあたります

10:25

二階の看板に『和食材 ベーカリー&カフェ 脇本陣』

玄関引き戸に、屋号札、右側に石碑

屋号札は、東海道草津宿『脇本陣 仙台屋茂八』

店先の角に『草津脇本陣跡』の石碑

街道を振り返る

田中九蔵本陣跡

所在地:滋賀県草津市草津2丁目8-25

田中九蔵本陣跡(知新学校跡)

草津宿にあった二軒の本陣のうちの一軒

13代将軍に嫁いだ篤姫や、14代将軍家茂が利用、本陣廃止後跡地に知新学校が建てられた

玄関横に『くさつ』の石碑が建つ

草津名物「はこずし」の『老舗 寿司清』

所在地:滋賀県草津市草津2丁目10-24

老舗 寿司清は創業80年、「はこずし」は関西特有の押しずしからきていると。

ご飯にのっているのは鱧(はも)で、骨切りにして秘伝のタレで焼き上げた逸品だと

10:27

くさつ夢本陣、まめバス停留所

観光案内所で、トイレ、授乳所、休憩所となっている

左手前の民家に屋号札、中央に道標

屋号札は、東海道草津宿『油屋・宿役人 油屋孫十郎』

石造道標は「右 以し山ミチ」

10:29

草津宿街道交流館

所在地:滋賀県草津市草津3丁目10-4

公開時間:9:00 ~ 17:00(ただし、入館は16:30まで)

休 館 日 :毎週月曜日(休日の場合は開館)、祝日の翌日、年末年始

草津宿本陣との共通券で入館

草津宿街道交流館

いろんなものを展示していたが残念ながら館内は撮影禁止であった

東海道五十三次地図

旧東海道、東海道新幹線

草津宿からの東海道・中山道

往時の「朝食」「夕食」

朝から大きな魚が豪華な方ではなかろうか

草津市の汚水マンホール蓋

簡単なアンケートに答えると、マンホールカードがもらえる

交流館内で、3色の浮世絵版画に挑戦

黒 → 緑 → 赤 の順にインクを付けてバレンで押しつけ印刷

10:42

石造道標 江戸時代後期

正面に「右 東海道」、右面「天明7年5月吉日」

江戸時代に江戸と京都・大坂を結んだ「東海道」、もともと建てられていた場所は

わかりませんが、曲がり角や分岐点で東海道の道筋を示していたと思われます。

右側面に天明7年(1787)の年月が刻まれていることから、現存する道標のなかでは

比較的古いものといえます

石部宿~大津宿-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.