PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

瀬田の唐橋

要衝だった。江戸時代は幕府と膳所藩によって約20年ごとに架け替えられ、膳所藩が管理した。

この付近は近江八景「瀬田の夕照(せきしょう)」として風光明媚な所だった。

今日のスタート地点JR手原駅からここまで約5時間半、23,000歩、しばしここで休憩。

3/22(日) 13:45

唐橋東詰交差点から『瀬田の唐橋』

雲住寺、常夜燈、句碑が建つ

桜の開花には少し早いようだった、橋のたもとに『浄土宗 龍光山 雲住寺』の石柱があったが、

小さな祠は?

瀬田の唐橋は、日本三大橋の一つ。

日本三大橋をネットで調べたが、日本三名橋で日本橋・錦帯橋・眼鏡橋(長崎市)。瀬田の唐橋

は、日本三古橋で宇治橋、山崎橋と共にでてくるが、日本三名橋と混同されているようだ

瀬田川に沿って「夕照の道(せきしょう)」が走る。

交差点隅に『太神山不動寺』の石碑

瀬田の唐橋のたもとに、

『瀬田橋を制するものは天下を制する』

古代の瀬田橋

672年 壬申の乱:近江朝廷軍(大友皇子)、大海人皇子軍に瀬田橋の戦いに敗れる。

764年 藤原仲麻呂の乱:孝謙上皇軍が瀬田橋を焼く。

中世の瀬田橋

1184年 源範頼・義経軍、瀬田・宇治にて木曾義仲軍と戦う。木曾義仲、今井兼平戦死。

1221年 承久の乱:後鳥羽上皇が鎌倉幕府と戦う。

1582年 本能寺の変:瀬田城主山岡景隆が瀬田橋を焼き、明智光秀の安土城進撃を一時

阻止する。

俵藤太秀郷 伝説か

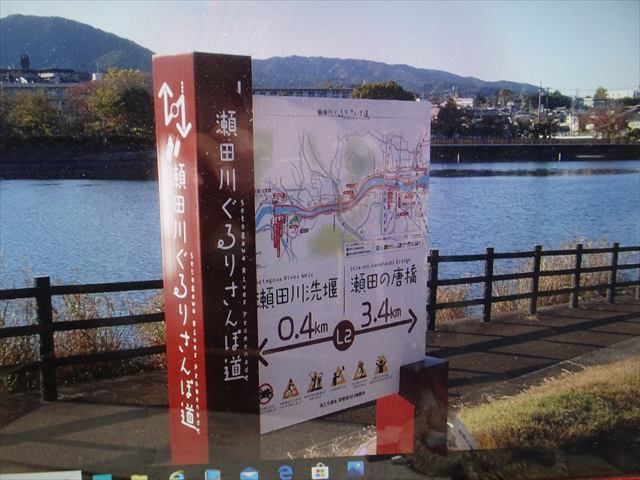

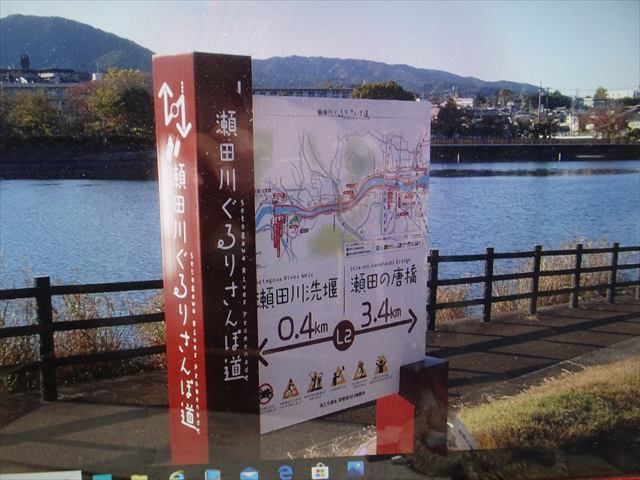

瀬田川沿いの「瀬田川ぐるりさんぽ道」

瀬田の唐橋の欄干

瀬田川ぐるりさんぽ道の下流にある『瀬田川洗堰(せたがわあらいぜき)』まで3.8km

瀬田川ぐるりさんぽ道は、瀬田川の「瀬田の唐橋」から「瀬田川洗堰」までの両岸の散歩道。

往復約8kmあるので今回はスルーしたが、またいつか訪れたいところである

以下二枚の写真はネットから

下流側から見た『瀬田川洗堰』

琵琶湖から流れ出る唯一の天然河川である瀬田川の水を堰き止め、利水および治水に供する目的

で大津市南郷地先に建設された可動堰。明治に作られた旧洗堰は南郷洗堰と呼ばれた

瀬田の唐橋から琵琶湖側。

実は、今までここへ来るまでは瀬田川は琵琶湖へ流れ込む川と思っていたが、逆で流れ出て

瀬田川から、宇治川、淀川と合流して大阪湾へと

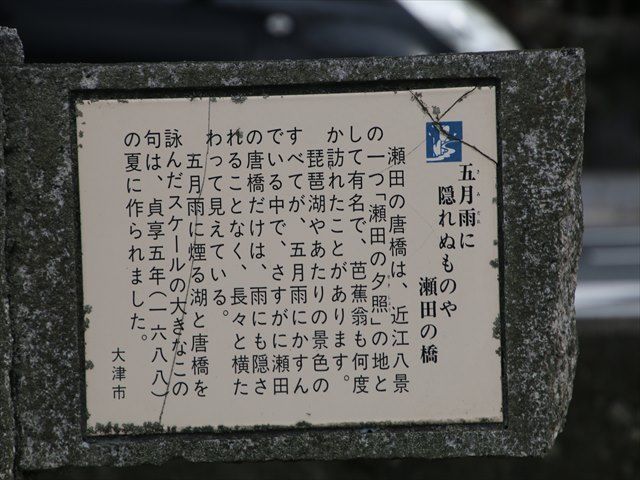

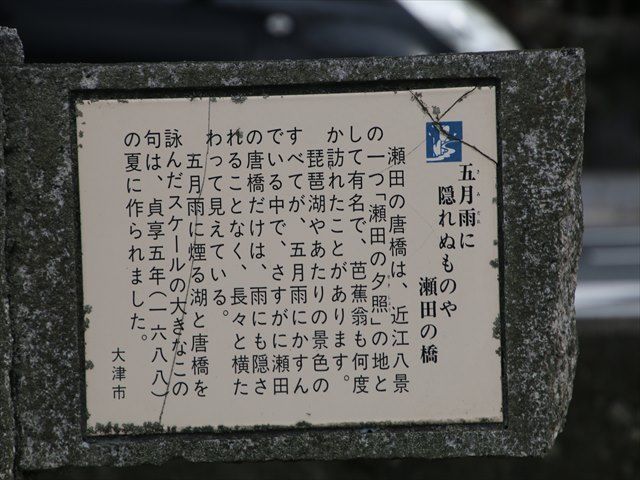

瀬田川と夕照の道の間にある『芭蕉の句碑』

瀬田の唐橋は、近江八景の一つ「瀬田の夕照」の地として有名で、芭蕉翁も何度か訪れたことが

あります。琵琶湖やあたりの景色のすべてが、五月雨にかすんでいる中で、さすがに瀬田の唐橋

だけは、雨にも隠されることなく、長々と横たわって見えてくる。

五月雨に煙る湖と唐橋を詠んだスケールの大きなこの句は、貞享5年(1688)の夏に作られました

芭蕉の句碑

「五月雨に 隠れぬものや 瀬田の橋」

瀬田川からあがり散歩

夕照の道沿いにある『浄土真宗 本願寺派 夕照山西光寺』

所在地:滋賀県大津市18

山門の扁額は「夕照山」

瀬田川を流れに逆らって琵琶湖に向って二艘のカヤック

琵琶湖から下流側の『瀬田の唐橋』

夕照山西光寺の南に隣接する『日蓮宗 永光山 妙真寺』

夕照の道

瀬田の唐橋から北側は県道559号線、南側は県道29号線

14:04

旧東海道(県道2号線)と夕照の道との唐橋東詰交差点

交差点の角にある『西與(にしよ)呉服店』、建部大社方向

旧東海道(県道2号線)の瀬田唐橋を渡り西詰へ、南側を東海道新幹線が走る

瀬田の唐橋は、瀬田川の中洲へ渡り唐橋西詰へ

先程のカヤックが流れに従って

俵藤太秀郷むかで退治

豪傑の誉れ高き秀郷は、誰もが恐れていて近寄りもできなかった瀬田橋に横たわる66メートル

の大蛇の背をやすやすと踏み越えた。すると、大蛇は爺さんに姿を変えて秀郷の前に現れた。何

事かと話を聞けば、三上山に七回り半も巻き付いた大ムカデが夜な夜な琵琶湖の魚を食いつくし

てしまい、人々が大変困っているという話。しかしあまりにも凶暴な大ムカデを恐れて誰も退治

できずにいる。そこで爺さんは大蛇に姿を変えて勇気のある豪傑を待っていたと言う。

秀郷は、こころよく大ムカデ退治を引き受けた。秀郷の射た矢が見事に大ムカデの眉間を射貫き、

大ムカデは消え失せた。この秀郷の武勇をたたえて爺さんが招待したところが瀬田橋の下、竜宮

であった。琵琶湖に暮らす人々を守るべく二千年余昔から瀬田橋に住むという。漁民の暮らしや

豊かな実りある近江国をこの竜宮から見守ってきたという。秀郷は一生食べきれないほどの米俵

を土産に竜宮を後にした。そこから「俵藤太」の名が付けられたとされている

中洲から瀬田唐橋を振り返る

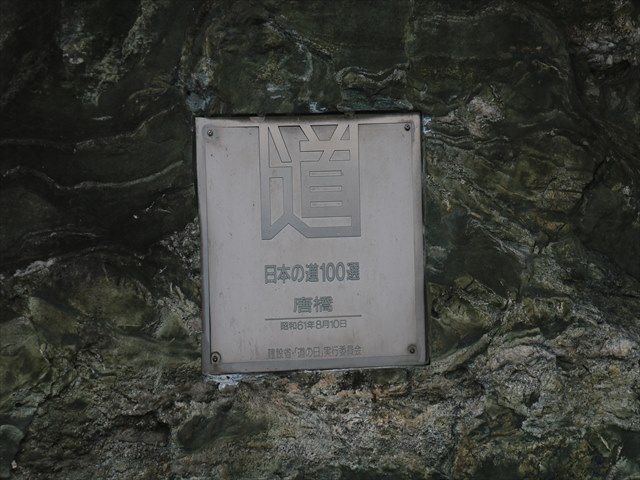

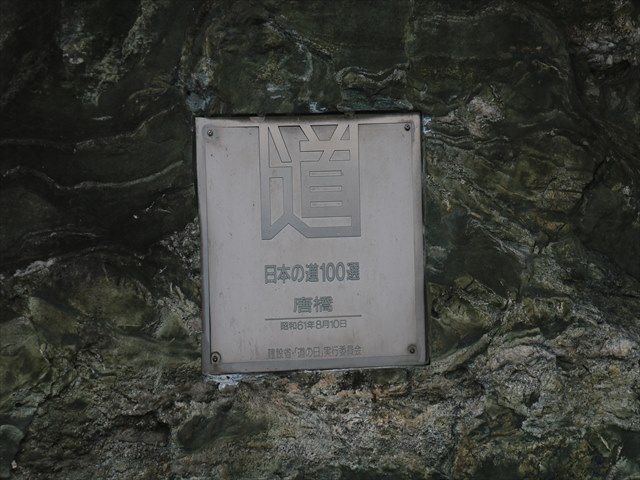

中洲にある石碑

日本の道100選「唐橋」 昭和61年8月10日

中洲から瀬田唐橋を渡り唐橋西詰へ

14:09

旧東海道(県道2号線)と国道422号線との唐橋西詰交差点

唐橋西詰交差点から東詰方向

唐橋西詰交差点の南西角にある祠。

説明札があったが字が読めず、弥次さんネット情報より。

古来より天災人災から人々を守り反映の守護神として祭祀しており、また千古より清き

大川瀬田川の日本における歴史的な唐橋で道行く人々を守りつづけている竜神であると

旧東海道は唐橋西詰交差点から県道104号線になる。

街道の右側の店先に鬼瓦が並ぶ、道路を横切って向かい側へ

瓦 製品・販売「大田瓦店」

大萱瓦幸 謹製瓦

此の瓦は、向かいの野口家が今から約百年前に建立された楼閣で通称、竜宮城と称された

建造物の瓦の一部です。平成21年12月解体される。

八咫烏(やたからす)と兎の餅つきを観ていると、古代人の夢とロマンを想い感じる。

八咫烏は中国では火の鳥と言われ、太陽を現わし、兎の餅つきは月を現し縁取りは、蓮が型

とられています。又、三猿もしかりで感心させられます。鴟尾(しび)は、唯一無二の最高傑

作と思われます。(此の瓦を飾るに於いては、当主様の許しを得ている)

このようなユニークな鬼瓦?

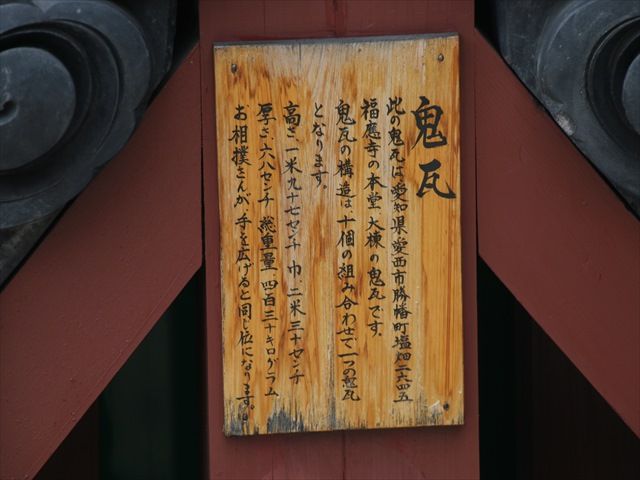

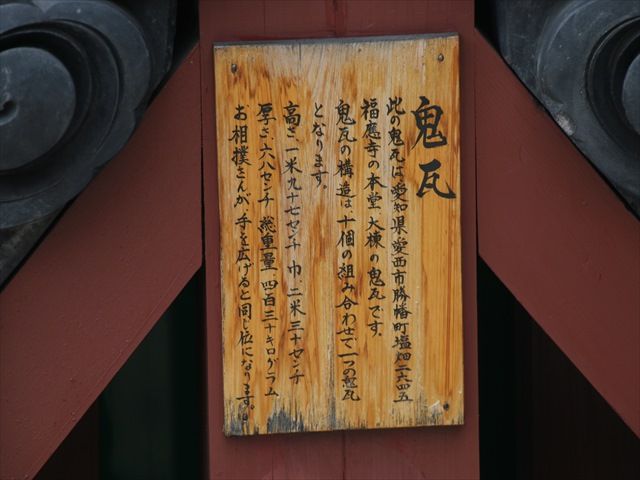

中央は『福應寺の鬼瓦』

此の鬼瓦は、愛知県愛西市勝幡町塩畑2645 福應寺の本堂、大棟の鬼瓦です。鬼瓦の構造は、

十個の組み合わせで一つの鬼瓦となります。

高さ、1米97センチ、巾、2米30センチ、厚さ、68センチ、総重量、430キログラム。

お相撲さんが、手を広げると同じ位になります

14:16

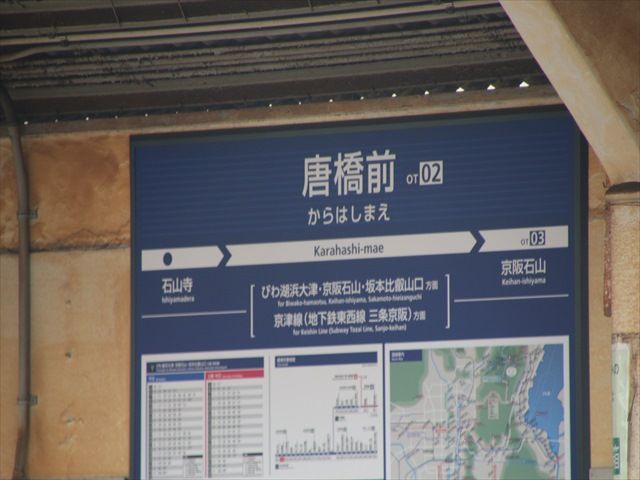

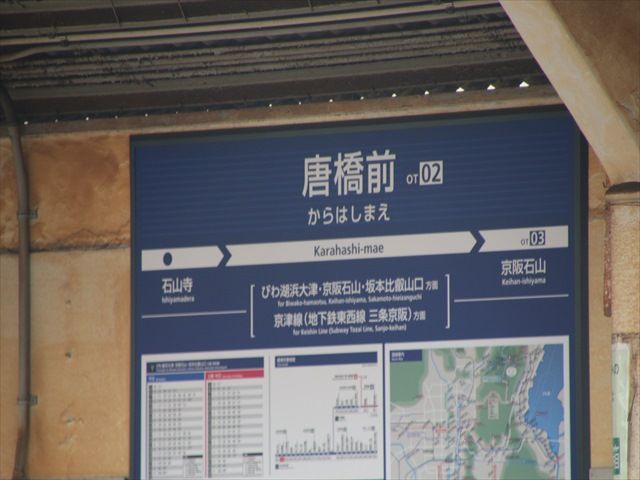

旧東海道(県道104号線)を進み、京阪石山坂本線踏切

唐橋前駅

所在地:滋賀県大津市鳥居川町7

14:17

近江牛の高級肉料理店『松喜屋』

所在地:滋賀県大津市唐橋町14-17

近江牛はやわらかく、また、牛の握り寿司も大変美味しかったと。どちらにしても高そう!

株式会社 松喜屋 事務所入り口に映える我が姿

今夜は瀬田のホテルで前祝に肉を食べようかと

松喜屋の隣角に『逆縁の縁切地蔵大菩薩』の石碑

蓮如上人御影休息所と刻まれているが

石部宿~大津宿-続く

要衝だった。江戸時代は幕府と膳所藩によって約20年ごとに架け替えられ、膳所藩が管理した。

この付近は近江八景「瀬田の夕照(せきしょう)」として風光明媚な所だった。

今日のスタート地点JR手原駅からここまで約5時間半、23,000歩、しばしここで休憩。

3/22(日) 13:45

唐橋東詰交差点から『瀬田の唐橋』

雲住寺、常夜燈、句碑が建つ

桜の開花には少し早いようだった、橋のたもとに『浄土宗 龍光山 雲住寺』の石柱があったが、

小さな祠は?

瀬田の唐橋は、日本三大橋の一つ。

日本三大橋をネットで調べたが、日本三名橋で日本橋・錦帯橋・眼鏡橋(長崎市)。瀬田の唐橋

は、日本三古橋で宇治橋、山崎橋と共にでてくるが、日本三名橋と混同されているようだ

瀬田川に沿って「夕照の道(せきしょう)」が走る。

交差点隅に『太神山不動寺』の石碑

瀬田の唐橋のたもとに、

『瀬田橋を制するものは天下を制する』

古代の瀬田橋

672年 壬申の乱:近江朝廷軍(大友皇子)、大海人皇子軍に瀬田橋の戦いに敗れる。

764年 藤原仲麻呂の乱:孝謙上皇軍が瀬田橋を焼く。

中世の瀬田橋

1184年 源範頼・義経軍、瀬田・宇治にて木曾義仲軍と戦う。木曾義仲、今井兼平戦死。

1221年 承久の乱:後鳥羽上皇が鎌倉幕府と戦う。

1582年 本能寺の変:瀬田城主山岡景隆が瀬田橋を焼き、明智光秀の安土城進撃を一時

阻止する。

俵藤太秀郷 伝説か

瀬田川沿いの「瀬田川ぐるりさんぽ道」

瀬田の唐橋の欄干

瀬田川ぐるりさんぽ道の下流にある『瀬田川洗堰(せたがわあらいぜき)』まで3.8km

瀬田川ぐるりさんぽ道は、瀬田川の「瀬田の唐橋」から「瀬田川洗堰」までの両岸の散歩道。

往復約8kmあるので今回はスルーしたが、またいつか訪れたいところである

以下二枚の写真はネットから

下流側から見た『瀬田川洗堰』

琵琶湖から流れ出る唯一の天然河川である瀬田川の水を堰き止め、利水および治水に供する目的

で大津市南郷地先に建設された可動堰。明治に作られた旧洗堰は南郷洗堰と呼ばれた

瀬田の唐橋から琵琶湖側。

実は、今までここへ来るまでは瀬田川は琵琶湖へ流れ込む川と思っていたが、逆で流れ出て

瀬田川から、宇治川、淀川と合流して大阪湾へと

瀬田川と夕照の道の間にある『芭蕉の句碑』

瀬田の唐橋は、近江八景の一つ「瀬田の夕照」の地として有名で、芭蕉翁も何度か訪れたことが

あります。琵琶湖やあたりの景色のすべてが、五月雨にかすんでいる中で、さすがに瀬田の唐橋

だけは、雨にも隠されることなく、長々と横たわって見えてくる。

五月雨に煙る湖と唐橋を詠んだスケールの大きなこの句は、貞享5年(1688)の夏に作られました

芭蕉の句碑

「五月雨に 隠れぬものや 瀬田の橋」

瀬田川からあがり散歩

夕照の道沿いにある『浄土真宗 本願寺派 夕照山西光寺』

所在地:滋賀県大津市18

山門の扁額は「夕照山」

瀬田川を流れに逆らって琵琶湖に向って二艘のカヤック

琵琶湖から下流側の『瀬田の唐橋』

夕照山西光寺の南に隣接する『日蓮宗 永光山 妙真寺』

夕照の道

瀬田の唐橋から北側は県道559号線、南側は県道29号線

14:04

旧東海道(県道2号線)と夕照の道との唐橋東詰交差点

交差点の角にある『西與(にしよ)呉服店』、建部大社方向

旧東海道(県道2号線)の瀬田唐橋を渡り西詰へ、南側を東海道新幹線が走る

瀬田の唐橋は、瀬田川の中洲へ渡り唐橋西詰へ

先程のカヤックが流れに従って

俵藤太秀郷むかで退治

豪傑の誉れ高き秀郷は、誰もが恐れていて近寄りもできなかった瀬田橋に横たわる66メートル

の大蛇の背をやすやすと踏み越えた。すると、大蛇は爺さんに姿を変えて秀郷の前に現れた。何

事かと話を聞けば、三上山に七回り半も巻き付いた大ムカデが夜な夜な琵琶湖の魚を食いつくし

てしまい、人々が大変困っているという話。しかしあまりにも凶暴な大ムカデを恐れて誰も退治

できずにいる。そこで爺さんは大蛇に姿を変えて勇気のある豪傑を待っていたと言う。

秀郷は、こころよく大ムカデ退治を引き受けた。秀郷の射た矢が見事に大ムカデの眉間を射貫き、

大ムカデは消え失せた。この秀郷の武勇をたたえて爺さんが招待したところが瀬田橋の下、竜宮

であった。琵琶湖に暮らす人々を守るべく二千年余昔から瀬田橋に住むという。漁民の暮らしや

豊かな実りある近江国をこの竜宮から見守ってきたという。秀郷は一生食べきれないほどの米俵

を土産に竜宮を後にした。そこから「俵藤太」の名が付けられたとされている

中洲から瀬田唐橋を振り返る

中洲にある石碑

日本の道100選「唐橋」 昭和61年8月10日

中洲から瀬田唐橋を渡り唐橋西詰へ

14:09

旧東海道(県道2号線)と国道422号線との唐橋西詰交差点

唐橋西詰交差点から東詰方向

唐橋西詰交差点の南西角にある祠。

説明札があったが字が読めず、弥次さんネット情報より。

古来より天災人災から人々を守り反映の守護神として祭祀しており、また千古より清き

大川瀬田川の日本における歴史的な唐橋で道行く人々を守りつづけている竜神であると

旧東海道は唐橋西詰交差点から県道104号線になる。

街道の右側の店先に鬼瓦が並ぶ、道路を横切って向かい側へ

瓦 製品・販売「大田瓦店」

大萱瓦幸 謹製瓦

此の瓦は、向かいの野口家が今から約百年前に建立された楼閣で通称、竜宮城と称された

建造物の瓦の一部です。平成21年12月解体される。

八咫烏(やたからす)と兎の餅つきを観ていると、古代人の夢とロマンを想い感じる。

八咫烏は中国では火の鳥と言われ、太陽を現わし、兎の餅つきは月を現し縁取りは、蓮が型

とられています。又、三猿もしかりで感心させられます。鴟尾(しび)は、唯一無二の最高傑

作と思われます。(此の瓦を飾るに於いては、当主様の許しを得ている)

このようなユニークな鬼瓦?

中央は『福應寺の鬼瓦』

此の鬼瓦は、愛知県愛西市勝幡町塩畑2645 福應寺の本堂、大棟の鬼瓦です。鬼瓦の構造は、

十個の組み合わせで一つの鬼瓦となります。

高さ、1米97センチ、巾、2米30センチ、厚さ、68センチ、総重量、430キログラム。

お相撲さんが、手を広げると同じ位になります

14:16

旧東海道(県道104号線)を進み、京阪石山坂本線踏切

唐橋前駅

所在地:滋賀県大津市鳥居川町7

14:17

近江牛の高級肉料理店『松喜屋』

所在地:滋賀県大津市唐橋町14-17

近江牛はやわらかく、また、牛の握り寿司も大変美味しかったと。どちらにしても高そう!

株式会社 松喜屋 事務所入り口に映える我が姿

今夜は瀬田のホテルで前祝に肉を食べようかと

松喜屋の隣角に『逆縁の縁切地蔵大菩薩』の石碑

蓮如上人御影休息所と刻まれているが

石部宿~大津宿-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.