PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

旧東海道は国道1号線に合流し逢坂の関へ向かう。

3/23(月) 8:38

国道1号線(国道8号線)の逢坂一丁目交差点。

前方の高架橋は名神高速道路、左側は京阪京津線

交差点内の道路標識「ようこそ大津へ」

逢坂一丁目交差点から振り返り、左は旧東海道(県道558号線)、右は国道1号線

8:41

国道1号線は栗東あたりから国道8号線と同ルートになっている。

また、昨年の8月には田舎への帰省時に走った道でもある

以前はこの名神高速道路を走ったが、現在は先を急がないので一般道に!

日本橋から、486kmのキロ標示、延べ日数32日目でここまでよく来たものだと!

京阪電車と名神高速道路

ここ逢坂山は交通の要衝地で、道路はいつも渋滞だが。昨日までの三連休は?

トラックの荷台には「粒状 塩化カルシウム 食」

用途は「食」とあるので食品添加物、豆腐用凝固剤用か、他に融雪剤、除湿剤にも使用

京阪京津線もこの先から下り坂になる「大谷1号踏切」

旧東海道(国道1号線)の右側に桃の花

8:47

関蝉丸神社 上社

所在地:滋賀県大津市逢坂1丁目20

横断歩道を渡り、急な石段を上ると右側で咲く桃の花

山の斜面に「拝殿」「本殿」

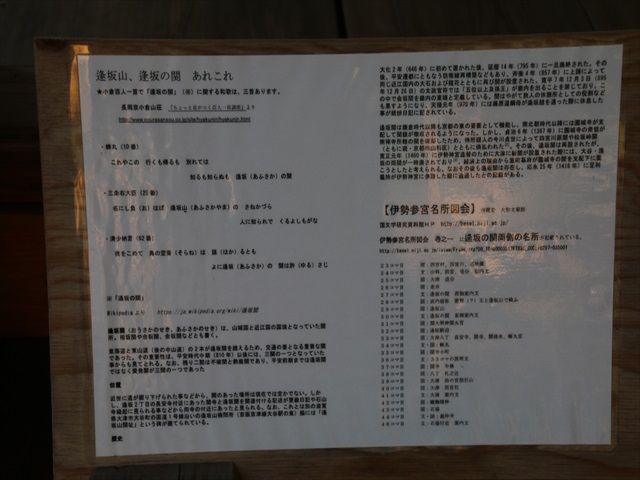

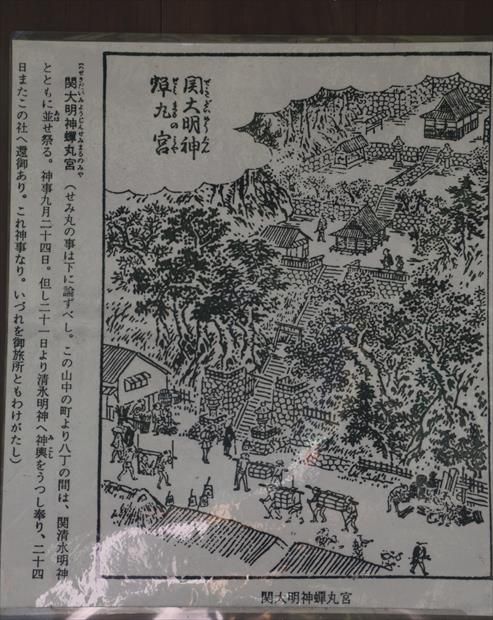

拝殿に掲示されていたパンフレット

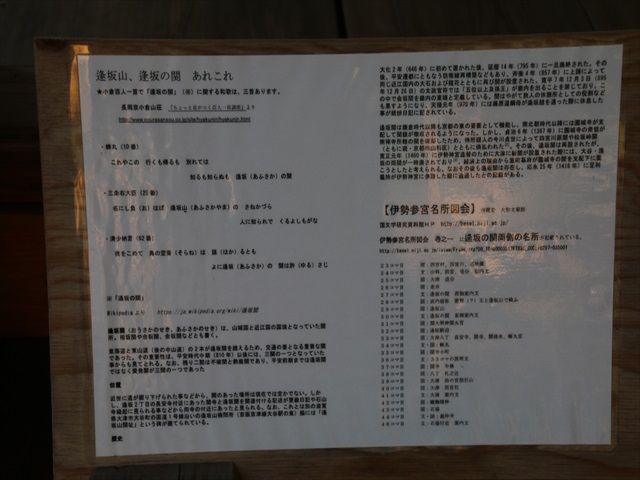

逢坂山、逢坂の関 あれこれ

★小倉百人一首で「逢坂の関」(※)に関する和歌は、三首あります。

・三条右大臣(25番) 名にし負はば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな

・清少納言(62番) 夜をこめて 鳥の空音は 謀るとも よに逢坂の 関は許さじ

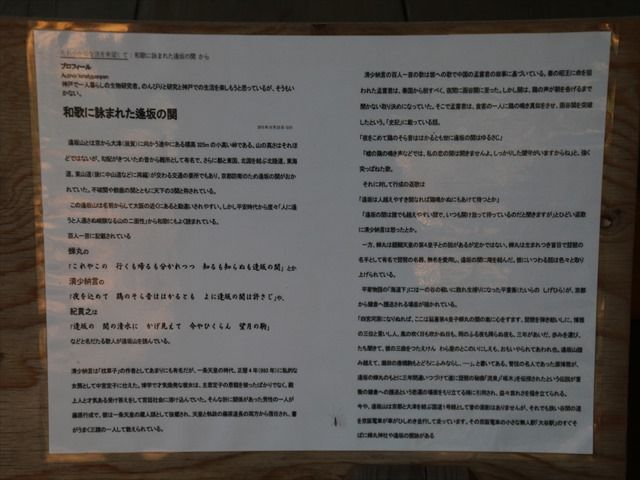

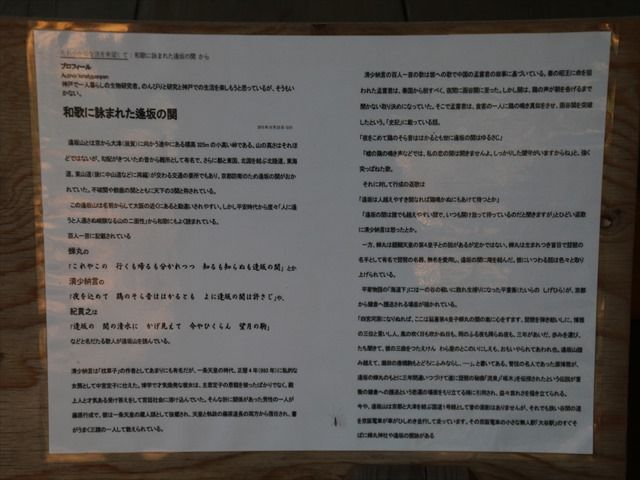

和歌に詠まれた逢坂の関

逢坂山とは京から大津(滋賀)に向う途中にある標高325mの小高い峠である。山の高さはそれほ

どではないが、勾配がきついため昔から難所として有名で、さらに都と東国、北国を結ぶ北陸道、

東海道、東山道(後に中山道などに再編)が交わる交通の要所でもあり、京都防衛のため逢坂の関

がおかれていた。不破関や鈴鹿の関とともに天下の3関と称されている。

この逢坂山は名前からして大阪の近くにあると勘違いされやすい。しかし平安時代から度々「人

に逢うと人通さぬ峻険なる山の二面性」から和歌にもよく読まれている

【2001年3月20日配信】 〖No.019〗

【今回の歌】

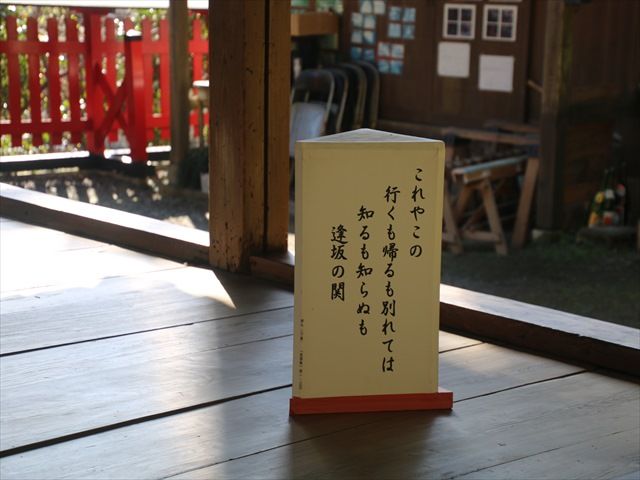

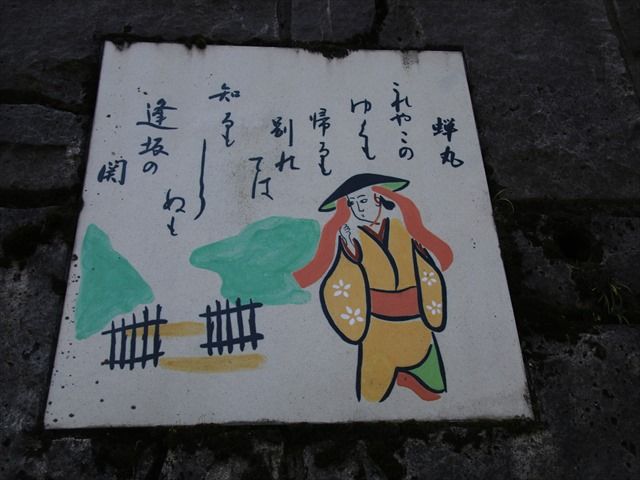

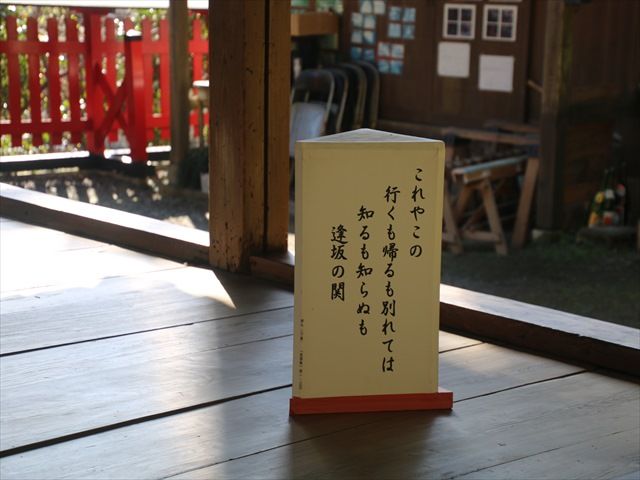

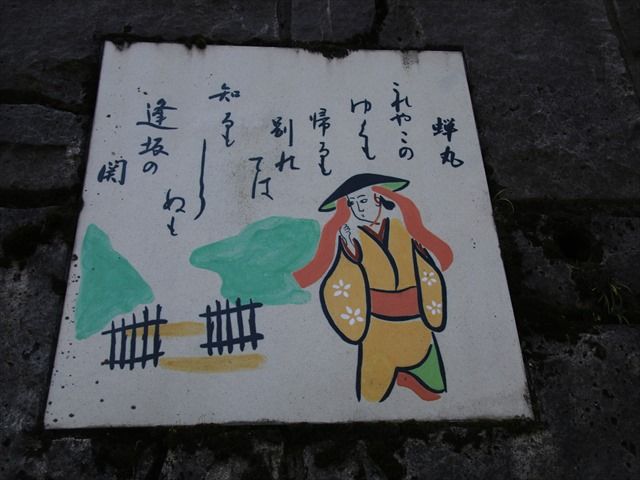

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂(あふさか)の関 蝉丸(10番)

この歌は、恋愛や風景描写の多い百人一首の中で、かなり特殊な歌といえます。

知っている人も知らない人も、出て行く人も帰ってくる人も、別れてはまた逢い、逢ってはまた

別れるという逢坂の関

拝殿に、百人一首の蝉丸の和歌

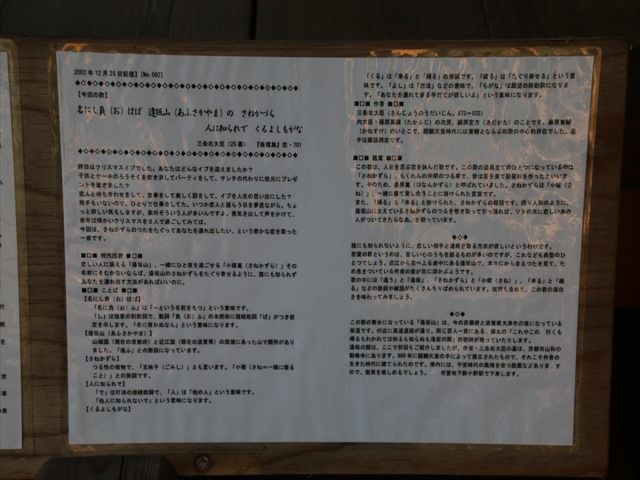

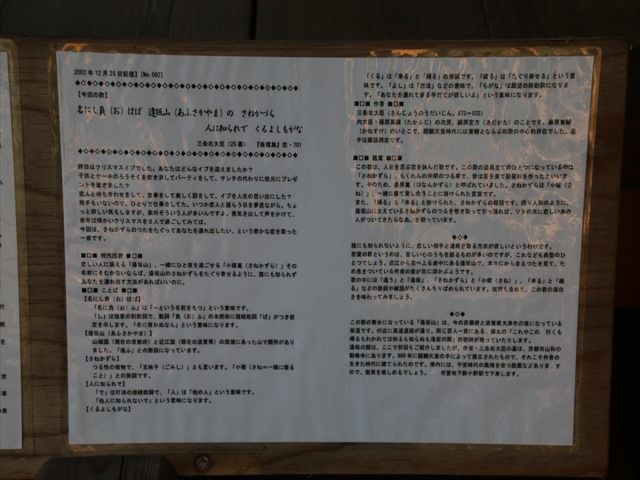

【2002年12月25日配信】 〖No.092〗

【今回の歌】

名にし負(お)はば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな

三条右大臣(25番) 『後撰集』恋・701

この歌は、人目を忍ぶ恋を詠んだ歌です。この歌の道具立てのひとつになっているのは「さねか

ずら」。もくれんの仲間のつる草で、昔は茎を煮て整髪料を作ったといいます。そのため、美男

葛(びなんかずら)と呼ばれていました。さねかずらは「小寝(さね)」、一緒に寝て愛し合うこと

に掛けられた言葉です。また、「繰る」も「来る」と掛けられた、さねかずらの縁語です。操り

人形のように、逢坂山に生えているさねかずらのつるを巻き取って引っ張れば、ツタの先に恋し

いあの人がついてきたらなあ、と歌っています

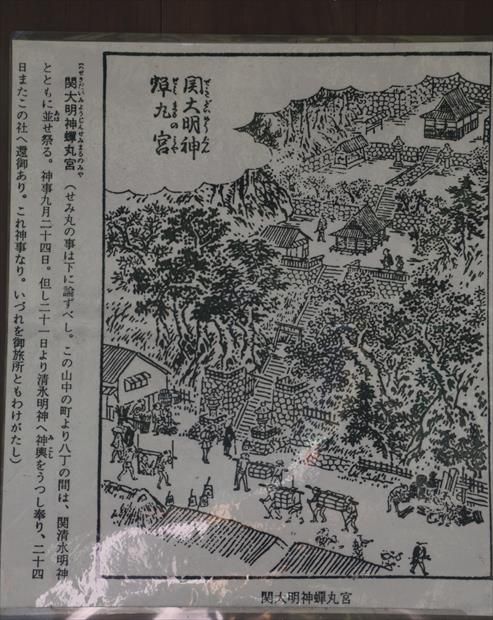

関大明神 蝉丸宮

8:55

蝉丸神社から降り、旧東海道(国道1号線)を進む。

日本一のうなぎ・鯉『かねよ』の看板、ここから50m先信号右折

されど営業時間は、AM11:00 ~

街道の反対側に『逢坂山 弘法大師堂』

逢坂山 弘法大師堂

所在地:滋賀県大津市逢坂1丁目20-18

境内の石碑には『弘法大師御舊跡蹟』

横断歩道が無いため渡れないので、ズームアップ

逢坂山 弘法大師堂の先に『逢坂常夜燈』

近くに地蔵堂

逢坂山水車谷不動尊

毎年9月の秋分の日に護摩炊きを行っているとのことだが、今年はどうなるか。

ここから坂を登り約500メートル先にあるお不動さん

旧東海道(国道1号線)を振り返る。

名神高速道路の高架橋が見える、京阪京津線はこの辺りはトンネル

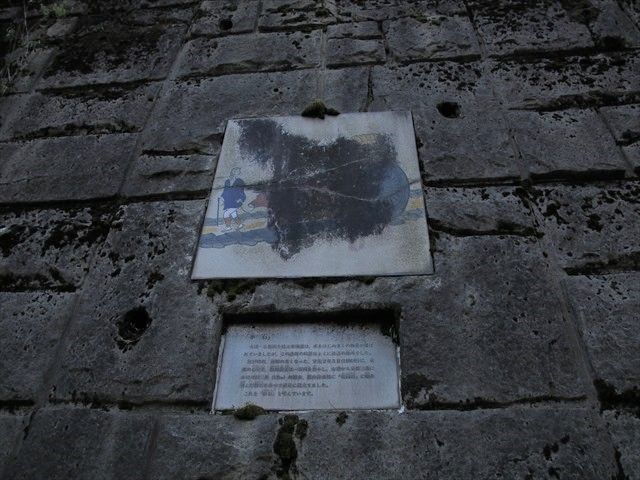

旧東海道(国道1号線)の壁面の説明板だが絵は汚れて見えず。

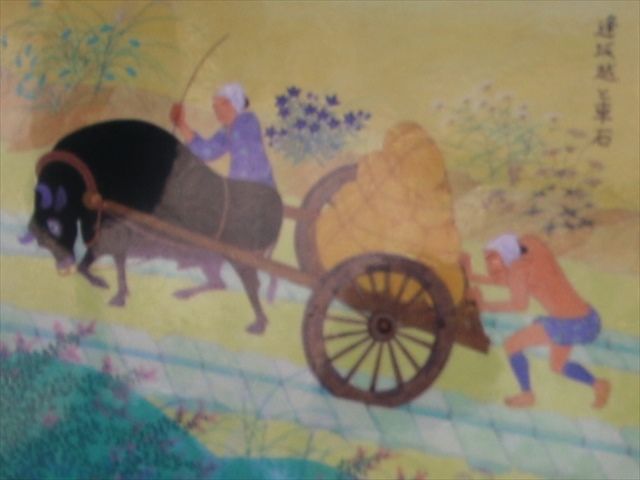

タイルの絵とは違うが『逢坂越と車石』 鈴木靖将 画

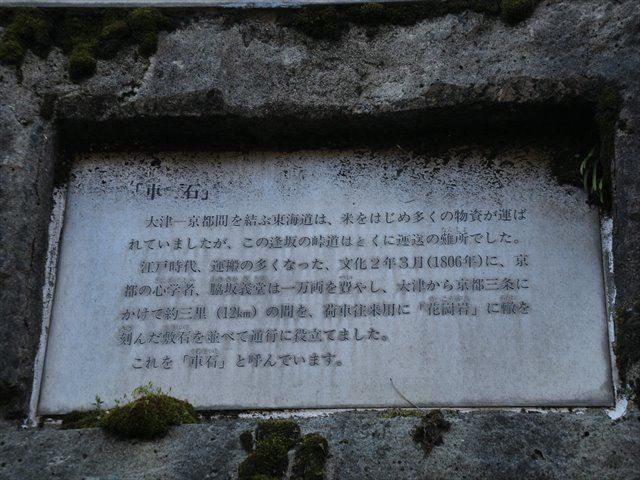

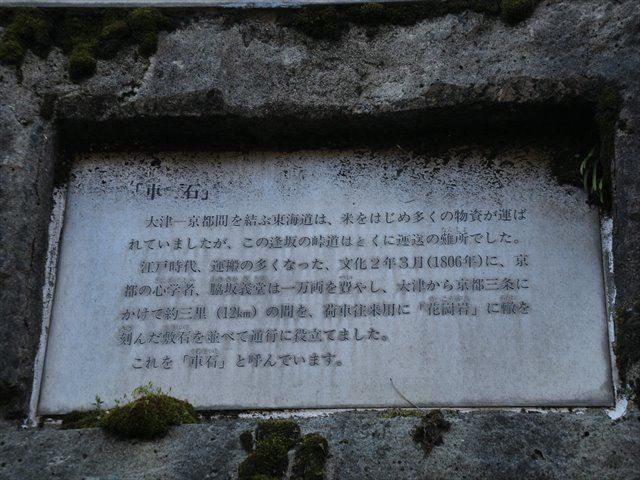

「車 石」

大津ー京都間を結ぶ東海道は、米をはじめ多くの物資が運ばれていましたが、この逢坂の峠道は

とくに運送の難所でした。江戸時代、運搬の多くなった文化2年3月(1806年)に、京都の心学者、

脇坂義堂は一万両を費やし、大津から京都三条にかけて約3里(12km)の間を、荷車往来用に「花

崗岩」に轍を刻んだ敷石を並べて通行に役立てました。これを「車石」と呼んでいます

旧東海道(国道1号線)の上を『東海自然歩道 逢坂山歩道橋』

この絵も汚れて

9:02

逢坂山関址前の交差点

旧東海道はここを渡り右方向へ進む

ようやく見れるタイルが

蝉丸の和歌、「これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関」

逢坂山関址

所在地:滋賀県大津市大谷町22

国道1号線の京都方面

日本一のうなぎ『逢坂山 かねよ』の看板

9:04

逢坂の関跡に立つ、逢坂常夜燈

逢坂山関址

逢坂の関跡近くに『逢坂の関 記念公園』があり休憩できる施設がある。

逢坂の関

・歴史と自然あふれるまち 大津市

大津は、京都に隣接していることもあり、歴史の舞台に何度も登場してきた地です。この

ような背景から、世界文化遺産の比叡山延暦寺をはじめ、三井寺や石山寺などの歴史遺産

を有し、平成15年10月には、全国で10番目の「古都」指定を受けました。

また、日本一の大きさを誇る琵琶湖、比良山系や比叡山などの自然に恵まれ、これらが生

み出す美しい風景と自然を、四季を通じて楽しむことができます。数多くの歴史遺産と豊

かな自然、それらが育む温かい人情にあふれる大津は、多くの人々を魅了しています。

・逢坂の関

逢坂の関の初出は、平安京建都の翌年延暦14年(795)に逢坂の関の前身が廃止されたとい

う『日本紀略』の記述です。その後、逢坂の関は京の都を守る重要な関所である三関(鈴鹿

関・不破関・逢坂関)のひとつとして、弘仁元年(810)以降、重要な役割を果たしていまし

たが、平安後期からは徐々に形骸化されその形を失ってきました。

逢坂の関の位置については現在の関蝉丸神社(上社)から関寺(現在の長安寺のある辺り)の周

辺にあったともいわれますが、いまだにその位置は明らかになっていません

●逢坂の関と文学

・小倉百人一首

・源氏物語 「関屋」の巻、「賢木」の巻

・その他 『枕草子』の中にも逢坂の関についての記述があります

●逢坂峠と東海道

大津は、奈良時代の昔から、物資の集散する京の玄関口として大いに栄えましたが、この繁

栄を支えてきたのはまぎれもない東海道でした。特に、逢坂峠は、東海道の中でも要衝の地

として重視されており、逢坂峠から瀬田を含む大津宿周辺は、街道一の繁栄を極めました。

街道沿いには、大津絵や針、大津算盤などを売る多くの店が軒を連ねるようになります。

また、車石と呼ばれる石を敷き詰める街道の整備も行われました

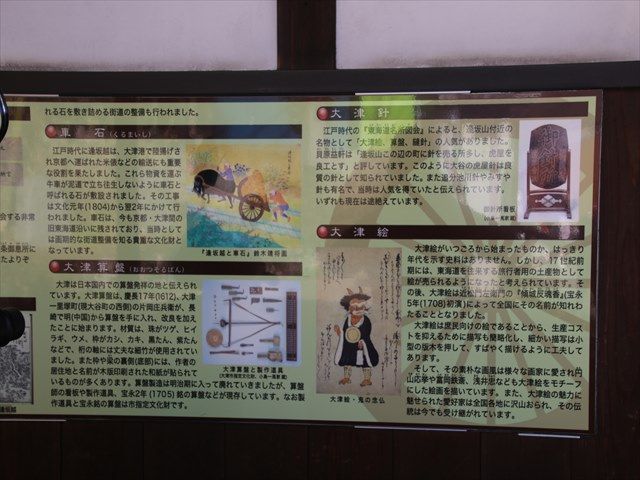

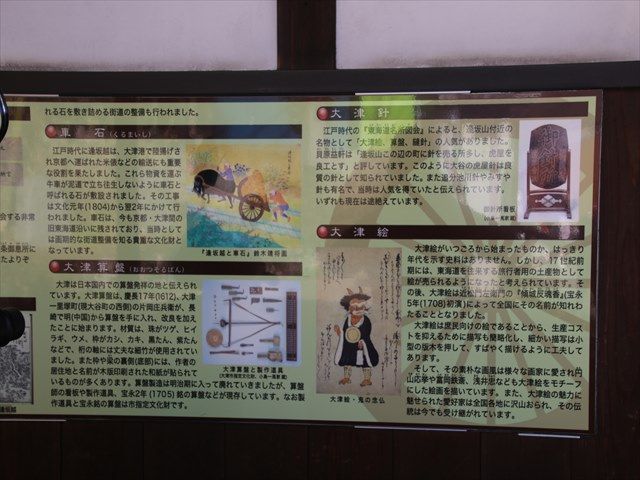

●車 石(くるまいし)

江戸時代に逢坂越は、大津港で陸揚げされ京都へ運ばれた米俵などの輸送にも重要な役割

を果たしました。これら物資を運ぶ牛車が泥道で立ち往生しないように車石と呼ばれる石

が敷設されました。その工事は文化元年(1804)から翌2年にかけて行われました。車石は

今も京都・大津間の旧東海道沿いに残されており、当時としては画期的な街道整備を知る

貴重な文化財となっています

●大津算盤(おおつそろばん)

大津は日本国内での算盤発祥の地と伝えられています。大津算盤は、慶長17年(1612)、大

津一里塚町(現大谷町の西側)の片岡庄兵衛が、長崎で明(中国)から算盤を手に入れ、改良を

加えたことに始まります。材質は、珠がツゲ、ヒイラギ、ウメ、枠がカシ、カキ、黑たん、

紫たんなどで、桁の軸には丈夫な細竹が使用されていました。また枠や梁の裏側(底部)には、

作者の居住地と名前が木版印刷された和紙が貼られているものが多くあります。

算盤製造は明治期に入って廃れていきましたが、算盤師の看板や製作道具、宝永2年(1705)

銘の算盤などが現存しています。なお製作道具と宝永銘の算盤は市指定文化財です

●大津針

江戸時代の『東海道名所図会』によると、逢坂山付近の名物として「大津絵、算盤、縫針」

の人気がありました。貝原益軒は「逢坂山この辺の町に針を売る所多し、虎屋を良工とす」

と評しています。このように大谷の虎屋針は良質の針として知られていました。また追分池

川針やみすや針も有名で、当時は人気を得ていたと伝えられています。

いずれも現在は途絶えています

●大津絵

大津絵がいつごろから始まったものか、はっきり年代を示す史料はありません。しかし、17

世紀前期には、東海道を往来する旅行者用の土産物として絵が売られるようになったと考え

られています。その後、大津絵は近松門左衛門の『傾城反魂香』(宝永5年(1708)初演)によ

って全国にその名前が知れわたることとなりました。

大津絵は庶民向けの絵であることから、生産コストを抑えるために描写も簡略化し、細かい

描写は小型の版木を押して、すばやく描けるように工夫してあります。そして、その素朴な

画風は様々な画家に愛され円山応挙や富岡鉄斎、浅井忠なども大津絵をモチーフにした絵画

を描いています。また、大津絵の魅力に魅せられた愛好家は全国各地に沢山おられ、その伝

統は今でも受け継がれています

逢坂の関 記念公園には、百人一首にある三首の句碑が建つ。

蝉 丸 『これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関』

出会いと別れが織りなす人生の無常を表現した歌である

三条右大臣 『名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人にしられで くるよしもがな』

清少納言 『夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ』

大津宿~三条大橋ー続く

3/23(月) 8:38

国道1号線(国道8号線)の逢坂一丁目交差点。

前方の高架橋は名神高速道路、左側は京阪京津線

交差点内の道路標識「ようこそ大津へ」

逢坂一丁目交差点から振り返り、左は旧東海道(県道558号線)、右は国道1号線

8:41

国道1号線は栗東あたりから国道8号線と同ルートになっている。

また、昨年の8月には田舎への帰省時に走った道でもある

以前はこの名神高速道路を走ったが、現在は先を急がないので一般道に!

日本橋から、486kmのキロ標示、延べ日数32日目でここまでよく来たものだと!

京阪電車と名神高速道路

ここ逢坂山は交通の要衝地で、道路はいつも渋滞だが。昨日までの三連休は?

トラックの荷台には「粒状 塩化カルシウム 食」

用途は「食」とあるので食品添加物、豆腐用凝固剤用か、他に融雪剤、除湿剤にも使用

京阪京津線もこの先から下り坂になる「大谷1号踏切」

旧東海道(国道1号線)の右側に桃の花

8:47

関蝉丸神社 上社

所在地:滋賀県大津市逢坂1丁目20

横断歩道を渡り、急な石段を上ると右側で咲く桃の花

山の斜面に「拝殿」「本殿」

拝殿に掲示されていたパンフレット

逢坂山、逢坂の関 あれこれ

★小倉百人一首で「逢坂の関」(※)に関する和歌は、三首あります。

・三条右大臣(25番) 名にし負はば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな

・清少納言(62番) 夜をこめて 鳥の空音は 謀るとも よに逢坂の 関は許さじ

和歌に詠まれた逢坂の関

逢坂山とは京から大津(滋賀)に向う途中にある標高325mの小高い峠である。山の高さはそれほ

どではないが、勾配がきついため昔から難所として有名で、さらに都と東国、北国を結ぶ北陸道、

東海道、東山道(後に中山道などに再編)が交わる交通の要所でもあり、京都防衛のため逢坂の関

がおかれていた。不破関や鈴鹿の関とともに天下の3関と称されている。

この逢坂山は名前からして大阪の近くにあると勘違いされやすい。しかし平安時代から度々「人

に逢うと人通さぬ峻険なる山の二面性」から和歌にもよく読まれている

【2001年3月20日配信】 〖No.019〗

【今回の歌】

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂(あふさか)の関 蝉丸(10番)

この歌は、恋愛や風景描写の多い百人一首の中で、かなり特殊な歌といえます。

知っている人も知らない人も、出て行く人も帰ってくる人も、別れてはまた逢い、逢ってはまた

別れるという逢坂の関

拝殿に、百人一首の蝉丸の和歌

【2002年12月25日配信】 〖No.092〗

【今回の歌】

名にし負(お)はば 逢坂山の さねかづら 人に知られで くるよしもがな

三条右大臣(25番) 『後撰集』恋・701

この歌は、人目を忍ぶ恋を詠んだ歌です。この歌の道具立てのひとつになっているのは「さねか

ずら」。もくれんの仲間のつる草で、昔は茎を煮て整髪料を作ったといいます。そのため、美男

葛(びなんかずら)と呼ばれていました。さねかずらは「小寝(さね)」、一緒に寝て愛し合うこと

に掛けられた言葉です。また、「繰る」も「来る」と掛けられた、さねかずらの縁語です。操り

人形のように、逢坂山に生えているさねかずらのつるを巻き取って引っ張れば、ツタの先に恋し

いあの人がついてきたらなあ、と歌っています

関大明神 蝉丸宮

8:55

蝉丸神社から降り、旧東海道(国道1号線)を進む。

日本一のうなぎ・鯉『かねよ』の看板、ここから50m先信号右折

されど営業時間は、AM11:00 ~

街道の反対側に『逢坂山 弘法大師堂』

逢坂山 弘法大師堂

所在地:滋賀県大津市逢坂1丁目20-18

境内の石碑には『弘法大師御舊跡蹟』

横断歩道が無いため渡れないので、ズームアップ

逢坂山 弘法大師堂の先に『逢坂常夜燈』

近くに地蔵堂

逢坂山水車谷不動尊

毎年9月の秋分の日に護摩炊きを行っているとのことだが、今年はどうなるか。

ここから坂を登り約500メートル先にあるお不動さん

旧東海道(国道1号線)を振り返る。

名神高速道路の高架橋が見える、京阪京津線はこの辺りはトンネル

旧東海道(国道1号線)の壁面の説明板だが絵は汚れて見えず。

タイルの絵とは違うが『逢坂越と車石』 鈴木靖将 画

「車 石」

大津ー京都間を結ぶ東海道は、米をはじめ多くの物資が運ばれていましたが、この逢坂の峠道は

とくに運送の難所でした。江戸時代、運搬の多くなった文化2年3月(1806年)に、京都の心学者、

脇坂義堂は一万両を費やし、大津から京都三条にかけて約3里(12km)の間を、荷車往来用に「花

崗岩」に轍を刻んだ敷石を並べて通行に役立てました。これを「車石」と呼んでいます

旧東海道(国道1号線)の上を『東海自然歩道 逢坂山歩道橋』

この絵も汚れて

9:02

逢坂山関址前の交差点

旧東海道はここを渡り右方向へ進む

ようやく見れるタイルが

蝉丸の和歌、「これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関」

逢坂山関址

所在地:滋賀県大津市大谷町22

国道1号線の京都方面

日本一のうなぎ『逢坂山 かねよ』の看板

9:04

逢坂の関跡に立つ、逢坂常夜燈

逢坂山関址

逢坂の関跡近くに『逢坂の関 記念公園』があり休憩できる施設がある。

逢坂の関

・歴史と自然あふれるまち 大津市

大津は、京都に隣接していることもあり、歴史の舞台に何度も登場してきた地です。この

ような背景から、世界文化遺産の比叡山延暦寺をはじめ、三井寺や石山寺などの歴史遺産

を有し、平成15年10月には、全国で10番目の「古都」指定を受けました。

また、日本一の大きさを誇る琵琶湖、比良山系や比叡山などの自然に恵まれ、これらが生

み出す美しい風景と自然を、四季を通じて楽しむことができます。数多くの歴史遺産と豊

かな自然、それらが育む温かい人情にあふれる大津は、多くの人々を魅了しています。

・逢坂の関

逢坂の関の初出は、平安京建都の翌年延暦14年(795)に逢坂の関の前身が廃止されたとい

う『日本紀略』の記述です。その後、逢坂の関は京の都を守る重要な関所である三関(鈴鹿

関・不破関・逢坂関)のひとつとして、弘仁元年(810)以降、重要な役割を果たしていまし

たが、平安後期からは徐々に形骸化されその形を失ってきました。

逢坂の関の位置については現在の関蝉丸神社(上社)から関寺(現在の長安寺のある辺り)の周

辺にあったともいわれますが、いまだにその位置は明らかになっていません

●逢坂の関と文学

・小倉百人一首

・源氏物語 「関屋」の巻、「賢木」の巻

・その他 『枕草子』の中にも逢坂の関についての記述があります

●逢坂峠と東海道

大津は、奈良時代の昔から、物資の集散する京の玄関口として大いに栄えましたが、この繁

栄を支えてきたのはまぎれもない東海道でした。特に、逢坂峠は、東海道の中でも要衝の地

として重視されており、逢坂峠から瀬田を含む大津宿周辺は、街道一の繁栄を極めました。

街道沿いには、大津絵や針、大津算盤などを売る多くの店が軒を連ねるようになります。

また、車石と呼ばれる石を敷き詰める街道の整備も行われました

●車 石(くるまいし)

江戸時代に逢坂越は、大津港で陸揚げされ京都へ運ばれた米俵などの輸送にも重要な役割

を果たしました。これら物資を運ぶ牛車が泥道で立ち往生しないように車石と呼ばれる石

が敷設されました。その工事は文化元年(1804)から翌2年にかけて行われました。車石は

今も京都・大津間の旧東海道沿いに残されており、当時としては画期的な街道整備を知る

貴重な文化財となっています

●大津算盤(おおつそろばん)

大津は日本国内での算盤発祥の地と伝えられています。大津算盤は、慶長17年(1612)、大

津一里塚町(現大谷町の西側)の片岡庄兵衛が、長崎で明(中国)から算盤を手に入れ、改良を

加えたことに始まります。材質は、珠がツゲ、ヒイラギ、ウメ、枠がカシ、カキ、黑たん、

紫たんなどで、桁の軸には丈夫な細竹が使用されていました。また枠や梁の裏側(底部)には、

作者の居住地と名前が木版印刷された和紙が貼られているものが多くあります。

算盤製造は明治期に入って廃れていきましたが、算盤師の看板や製作道具、宝永2年(1705)

銘の算盤などが現存しています。なお製作道具と宝永銘の算盤は市指定文化財です

●大津針

江戸時代の『東海道名所図会』によると、逢坂山付近の名物として「大津絵、算盤、縫針」

の人気がありました。貝原益軒は「逢坂山この辺の町に針を売る所多し、虎屋を良工とす」

と評しています。このように大谷の虎屋針は良質の針として知られていました。また追分池

川針やみすや針も有名で、当時は人気を得ていたと伝えられています。

いずれも現在は途絶えています

●大津絵

大津絵がいつごろから始まったものか、はっきり年代を示す史料はありません。しかし、17

世紀前期には、東海道を往来する旅行者用の土産物として絵が売られるようになったと考え

られています。その後、大津絵は近松門左衛門の『傾城反魂香』(宝永5年(1708)初演)によ

って全国にその名前が知れわたることとなりました。

大津絵は庶民向けの絵であることから、生産コストを抑えるために描写も簡略化し、細かい

描写は小型の版木を押して、すばやく描けるように工夫してあります。そして、その素朴な

画風は様々な画家に愛され円山応挙や富岡鉄斎、浅井忠なども大津絵をモチーフにした絵画

を描いています。また、大津絵の魅力に魅せられた愛好家は全国各地に沢山おられ、その伝

統は今でも受け継がれています

逢坂の関 記念公園には、百人一首にある三首の句碑が建つ。

蝉 丸 『これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関』

出会いと別れが織りなす人生の無常を表現した歌である

三条右大臣 『名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人にしられで くるよしもがな』

清少納言 『夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ』

大津宿~三条大橋ー続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.