PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

ゴールの三条大橋も近くになり、三条通りの向かい側に桜並木を見つて立ち寄ることに。

3/23(月) 12:08

三条通り(府道143号線)の反対側の歩道には着物姿の女性

横断歩道が無く、車の安全を確認して横断。

この先を直進すると『岡﨑公園』、左に曲がりゴールの『三条大橋』へ至る

前方は『蹴上(けあげ)交差点』、屋根だけが見える『蹴上発電所』。

右側に『ねじりまんぽ』西口

蹴上インクラインの下を通る赤い煉瓦で作られた歩行者用トンネル。トンネルの中の煉瓦が螺旋

状にねじられているので、こんな名前になったとか。明治時代に作られた当時のままのトンネル

ねじりまんぽ

ねじりまんぽは、三条通から南禅寺へ向かう道路の造成に伴って建設され、明治21年(1888)6

月に完成しました。高さ約3m、幅約2.6m、長さ約18m。「まんぽ」とはトンネルを意味する

古い言葉です。トンネルの上部に敷設された、台車に載った船が行き交うインクラインの重さ

に耐えられるように、内壁のレンガは斜めに巻かれ、トンネルはインクラインと直角ではなく

斜めに掘られています。

トンネルの東西には、トンネルの完成を祝い第3代京都府知事の北垣国道が揮毫した扁額があ

ります。西口の「雄観奇想」は「見事なながめとすぐれた考えである」、東口の「陽気発処」

は「精神を集中して物事を行えば、どんな困難にも打ち勝つことができる」という意味です。

このような形状のトンネルは全国的に施工例が少なく、また多くが老朽化や廃線等で撤去され

ました。「ねじりまんぽ」は、明治時代の土木技術を物語る貴重な遺産といえます

番号に従って歩く

トンネルを潜ると、左側に琵琶湖からの水が勢いよく流れていた

左上に『殉職者の碑』

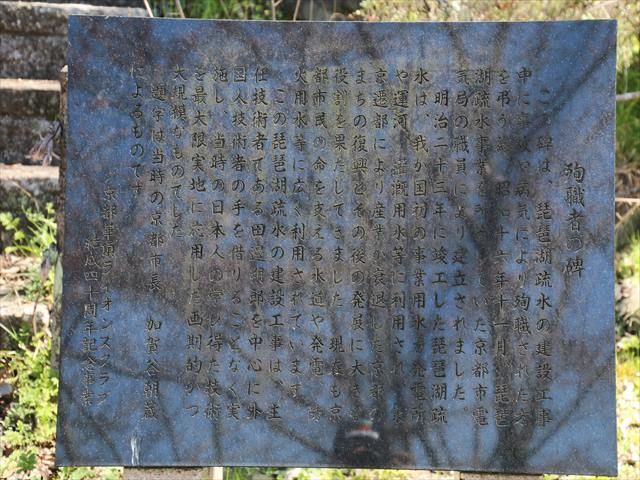

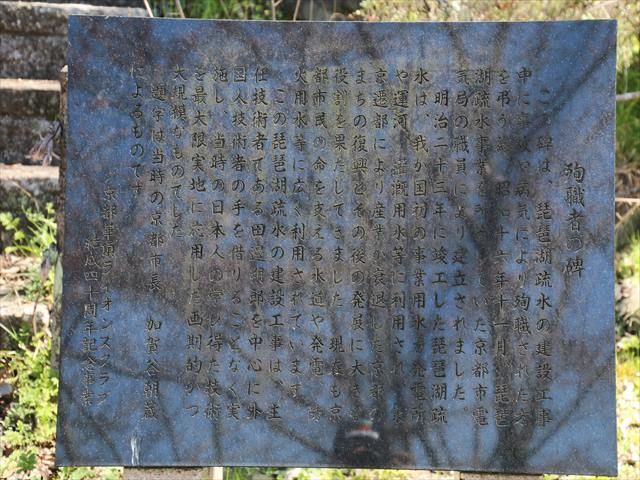

殉職者之碑

この碑は、琵琶湖疎水の建設工事中に事故や病気により殉職された方を弔う為、昭和16年11月、

題字は当時の京都市長、加賀谷朝蔵によるものです

明治23年に竣工した琵琶湖疎水は、我が国初の事業用水力発電所や運河、灌漑用水等に利用され

東京遷都により産業が衰退した京都のまちの復興と、その後の発展に大きな役割を果たしてきま

した。現在も京都市民の命を支える水道や発電、防火用水等に広く利用されています。

この琵琶湖疎水の建設工事は、主任技術者である田邊朔郎を中心に外国人技術者の手を借りるこ

となく実施し、当時の日本人の学び得た技術を最大限実地に応用した、画期的かつ大規模なもの

でした

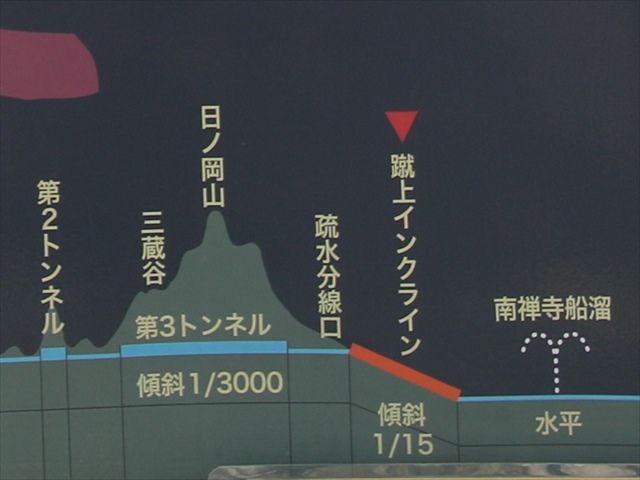

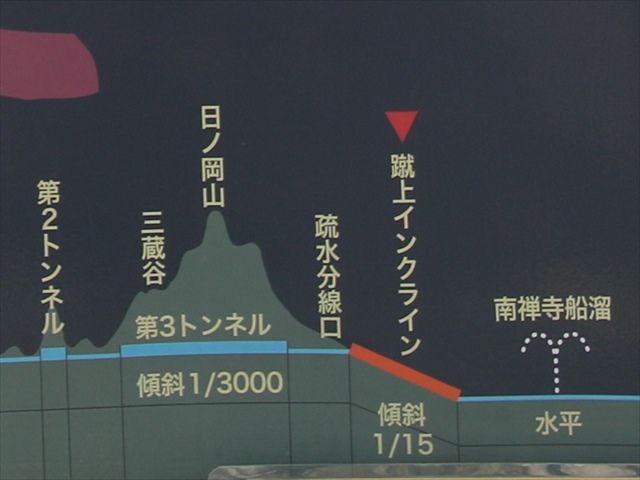

蹴上インクラインの上流側

上流には『びわ湖疎水船』乗り場。

現在は70数年ぶりに蘇った琵琶湖疎水船が、京都蹴上から大津まで運行していると。

一度乗ってみたいが、乗船賃はGW時には8,000円と高価、便数は5往復?で定員10名

下流側の京都市内

桜の満開の時は、人々も満開状況で歩くのにも苦労するとか

今年は新型コロナウイルスの関係で少ないのか

しかし着物姿の女性が多く、三密も気にせずに談話

桜も後一週間すると満開に

蹴上交差点の近くにある『蹴上発電所』

軌道を下っていくとインクラインの『船台』

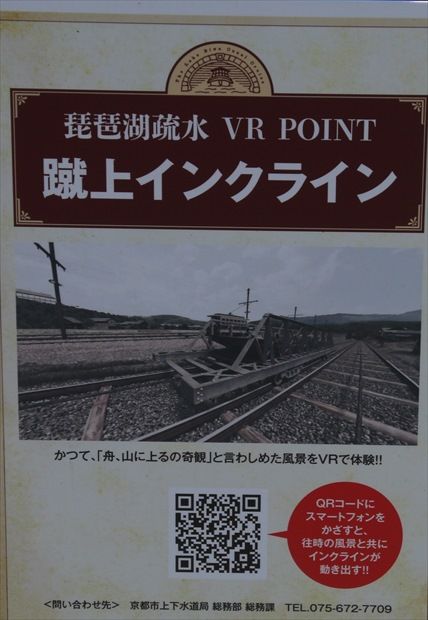

蹴上インクライン

かつて、「舟、山に上るの奇観」と言わしめた風景をVRで体験

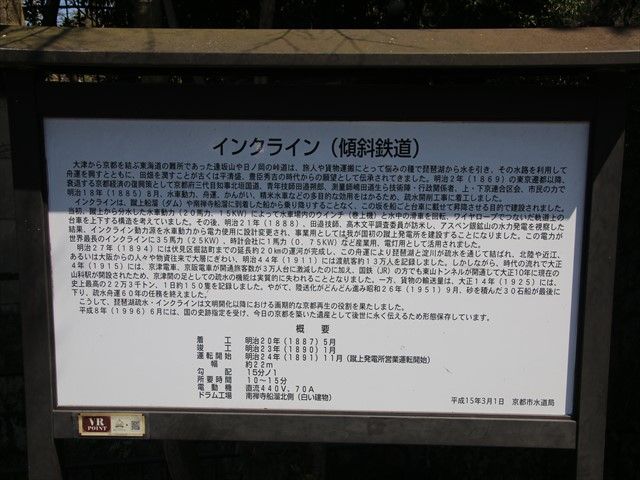

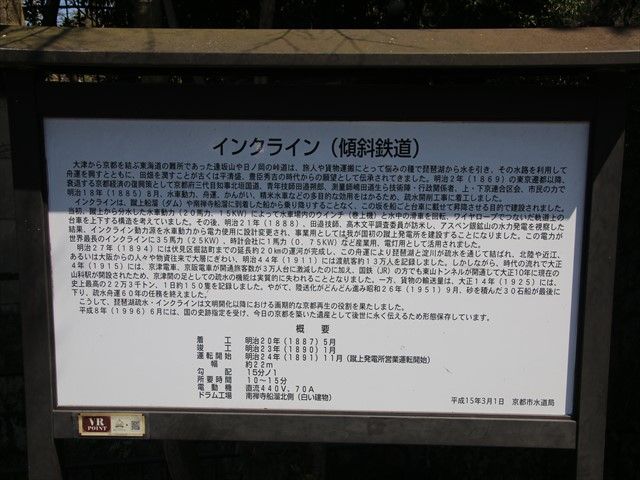

インクライン(傾斜鐡道)

大津から京都を結ぶ東海道の難所であった逢坂山や日ノ岡の峠道は、旅人や貨物運搬にとって悩

みの種で琵琶湖から水を引き、その水路を利用して舟運を興すとともに、田畑を潤すことが古く

は平清盛、豊臣秀吉の時代からの願望として伝承されてきました。明治2年(1869)の東京遷都以

降、衰退する京都経済の復興策として京都府三代目知事北垣国道、青年技師田邊朔郎、測量師嶋

田道生ら技術陣・行政関係者、上・下京連合区会、市民の力で明治18年(1885)8月、水車動力、

舟運、かんがい、精米水車などの多目的な効用をはかるため、疎水開削工事に着工しました。

インクラインは、蹴上船溜(ダム)や南禅寺船溜に到着した船から乗ろ降りすることなく、この坂

を船ごと台車に載せて昇降させる目的で建設されました。

当初、蹴上から分水した水車動力(20馬力、15KW)によって水車場内のウインチ(巻上機)と水車

の滑車を回転、ワイヤロープでつないだ軌道上の台車を上下する構造を考えていました。その後、

明治21年(1888)、田邊技師、高木文平調査委員が訪米し、アスペン銀鉱山の水力発電を視察した

結果、インクライン動力源を水車動力から電力使用に設計変更され、事業用として我が国初の蹴

上発電所を建設することになりました。この電力が世界最長のインクラインに35馬力(25KW)、

時計会社に1馬力(0.75KW)など産業用、電灯用として活用されました

明治27年(1894)には伏見区堀詰町までの延長約20kmの運河が完成し、この舟運により琵琶湖と

淀川が疎水を通じて結ばれ、北陸や近江、あるいは大阪からの人々や物資往来で大層にぎわい、

明治44年(1911)には渡航客約13万人を記録しました。しかしながら、時代の流れで大正4年(19

15)には、京津電車、京阪電車が開通旅客数が3万人台に激減したのに加え、国鉄(JR)の方でも

東山トンネルが開通して大正10年に現在の山科駅が開設されたため、京津間の足としての疎水の

機能は実質的に失われることとなりました。一方、貨物の輸送量は、大正14年(1925)には、史上

最高の22万3千トン、1日約150隻を記録しました。やがて、陸送化がどんどん進み昭和26年(19

51)9月、砂をつんだ30石船が最後に下り、疎水舟運60年の任務を終えました。

こうして、琵琶湖疎水・インクラインは文明開化以降における画期的な京都再生の役割を果たし

ました。平成8年(1996)に6月には、国の史跡指定を受け、今日の京都を築いた遺産として後世に

永く伝えるため形態保存しています。

概 要

着 工:明治20年(1887)5月

竣 工:明治23年(1890)1月

運 転 開 始:明治24年(1891)11月(蹴上発電所営業運転開始)

幅 :約22m

勾 配:15分の1

所 要 時 間:10 ~ 15分

電 動 機:直流440V、70A

ドラム工場:南禅寺船溜北側(白い建物)

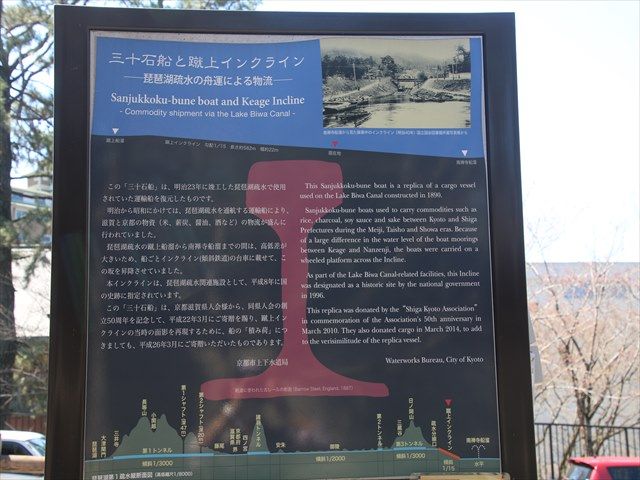

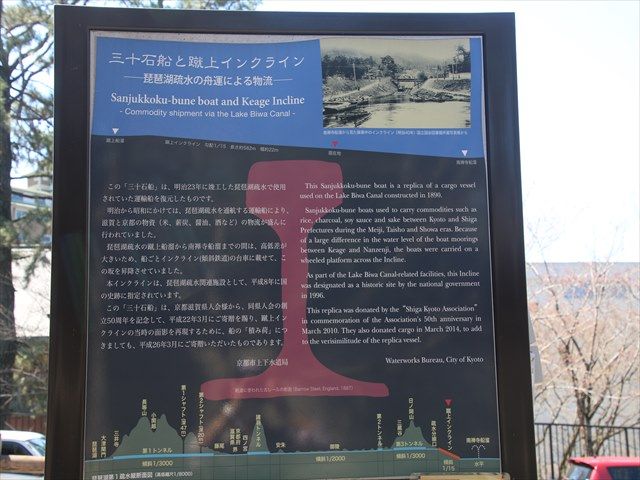

三十石船と蹴上インクライン

- 琵琶湖疎水の舟運による物流 -

この「三十石船」は、明治23年に竣工した琵琶湖疎水で使用されていた運輸船を復元したもの

です。明治から昭和にかけては、琵琶湖疎水を通航する運輸船により、滋賀と京都の物資(米、

薪炭、醤油、酒など)の物流が盛んに行われていました。

琵琶湖疎水の蹴上船溜から南禅寺船溜までの間は、高低差が大きいため、船ごとインクライン

(傾斜鐡道)の台車に載せて、この坂を昇降させていました。

本インクラインは、琵琶湖疎水関連施設とした、平成8年に国の史跡に指定されています。

この「三十石船」は、京都滋賀県人会様から、同県人会の創立50周年を記念して、平成22年3月

にご寄贈を賜り、蹴上インクラインの当時の面影を再現するために、船の「積み荷」につきまし

ても、平成26年3月にご寄贈いただいたものであります

蹴上インクライン

南禅寺船溜から見た操業中のインクライン(明治40年)

蹴上インクラインは、勾配:1/15 長さ:約582m 幅:約22m。

右側は、仁王門通り(府道182号線)

三十石船と蹴上インクライン

- 琵琶湖疎水の舟運による物流 -

説明内容は前と同じの為、略

琵琶湖側

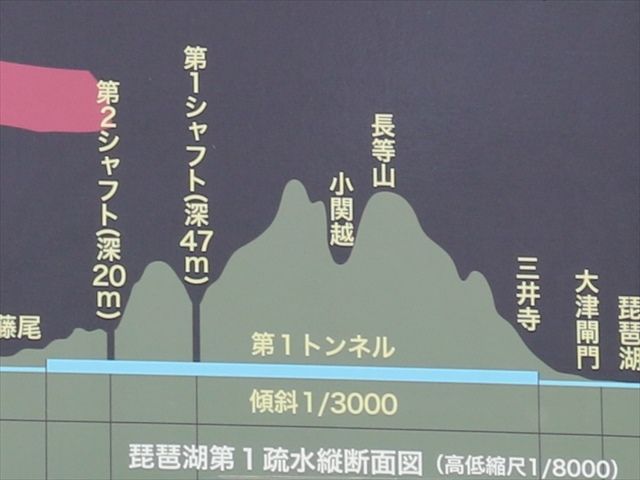

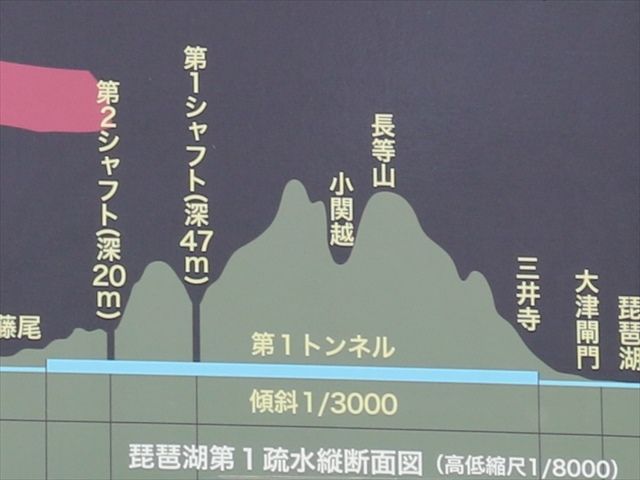

琵琶湖第一疎水縦断面図(高低縮尺 1/8000)

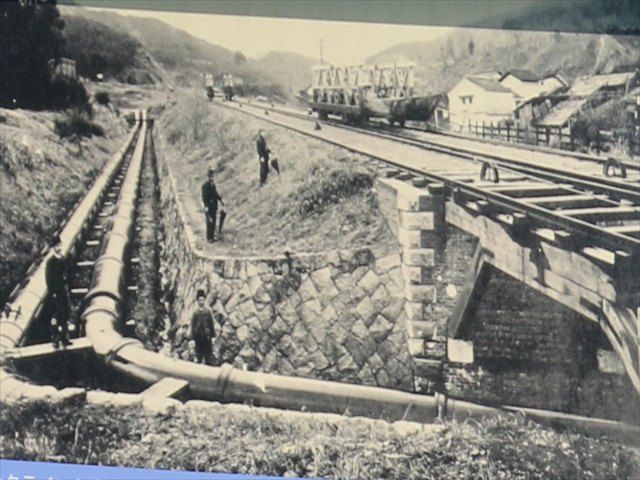

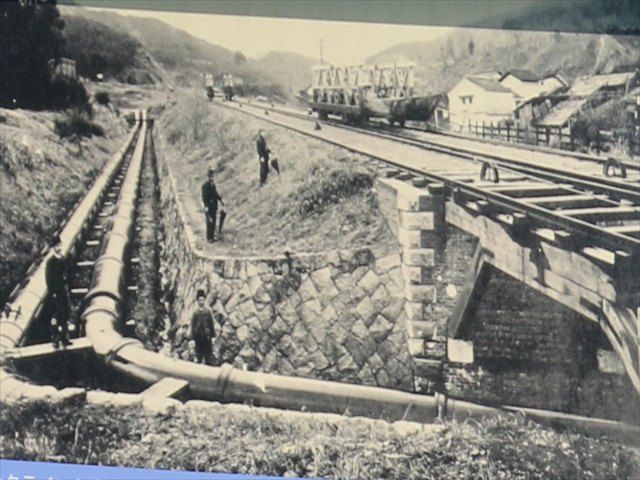

インクラインと水圧鉄管敷設時 1891(明治24)年6月

この辺りの過去の歴史を知って来ているのか

軌道上で戯れる若者

南禅寺方向

12:20

蹴上交差点

今日のここまでの歩行数は、22,900歩

付近観光案内図

観光の見所がたくさんあるが、今回の目的地は「三条大橋』

右側は『京都一周トレイル東山コース案内図』

蹴上発電所

所在地:京都府京都市左京区南禅寺福地町

日本で最初の商業用発電所として建設された蹴上発電所

赤レンガ造りのレトロな雰囲気

毎週金曜日、元社員さんのガイドツアーがある(要申込)

日本で最初の商業用発電所として建設された蹴上発電所の歴史を教えて頂き、次に明治時代に

建てられた第二期発電所の外からの見学。最後に現在稼働中の水力発電所の見学で約一時間

旧東海道へ戻り蹴上交差点を振り返る。

昨年の8月に田舎からの帰路に、この交差点を通過している。右方向が日ノ岡峠へ至る

12:26

三条通りの南側に『ソティス ウェスティン都ホテル京都』

所在地:京都府京都市東山区粟田口華頂1

都会の喧騒から少し外れた所にあるので、ゆったりと静かに過ごすことができると。

自然の中にあり、紅葉が美しいと

12:28

都ホテル京都に隣接する『佛光寺 本廟』

佛光寺 本廟山門をズームアップ

京都市の汚水マンホール蓋。

デザインは、平安建都1200年(1994)を記念して製作したデザインマンホール蓋です。京都市の

紋章を中心に、周囲に「御所車」の車輪文様を配置しました。「御所車」とは、平安時代に御所

に向かう貴族の交通手段として用いられたもので、現在でも、京都の三大祭として有名な葵祭な

どで目にすることができます。

本デザインのポイントは、京都の歴史的な町並みに溶け込むように図案を作成したことと、車輪

模様を多数配置することで細やかな凸凹を作り出したことです。この凸凹は滑り止めとして機能

し、足元の安全性を高めています

12:30

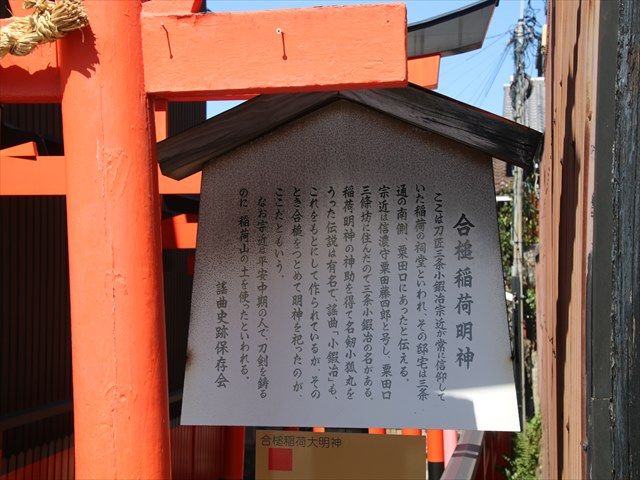

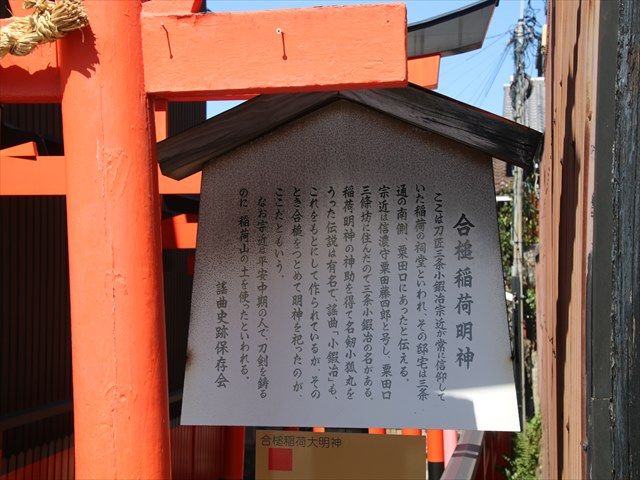

街道右側に『合槌稲荷明神』

所在地:京都府京都市東山区中之町200

ここは刀匠三条小鍛冶宗近が常に信仰していた稲荷の祠堂といわれ、その邸宅は三条通の南側、

粟田口にあったと伝える。宗近は信濃守粟田藤四郎と号し、粟田口三條坊に住んだので三条小

鍛冶の名がある。稲荷神社の神助を得て名剱小狐丸をうった伝説は有名で、謡曲「小鍛冶」も、

これをもとにして作られているが、そのとき合槌をつとめて明神を祀ったのがここだともいう。

なお宗近は平安中期の人で、刀剣を鋳るのに、稲荷山の土を使ったといわれる

合槌稲荷明神参道

三条通り(旧東海道)の反対側(南側)に『粟田神社』

12:32

三条神宮通交差点

この交差点を右折すると、0.5kmで平安神宮へ

街道沿いの花屋さんの花

12:33

三条神宮通交差点

右側の店先には『ちりめん洋服』の石柱

三条神宮通交差点からの『平安神宮 大鳥居』

大津宿~三条大橋-続く

3/23(月) 12:08

三条通り(府道143号線)の反対側の歩道には着物姿の女性

横断歩道が無く、車の安全を確認して横断。

この先を直進すると『岡﨑公園』、左に曲がりゴールの『三条大橋』へ至る

前方は『蹴上(けあげ)交差点』、屋根だけが見える『蹴上発電所』。

右側に『ねじりまんぽ』西口

蹴上インクラインの下を通る赤い煉瓦で作られた歩行者用トンネル。トンネルの中の煉瓦が螺旋

状にねじられているので、こんな名前になったとか。明治時代に作られた当時のままのトンネル

ねじりまんぽ

ねじりまんぽは、三条通から南禅寺へ向かう道路の造成に伴って建設され、明治21年(1888)6

月に完成しました。高さ約3m、幅約2.6m、長さ約18m。「まんぽ」とはトンネルを意味する

古い言葉です。トンネルの上部に敷設された、台車に載った船が行き交うインクラインの重さ

に耐えられるように、内壁のレンガは斜めに巻かれ、トンネルはインクラインと直角ではなく

斜めに掘られています。

トンネルの東西には、トンネルの完成を祝い第3代京都府知事の北垣国道が揮毫した扁額があ

ります。西口の「雄観奇想」は「見事なながめとすぐれた考えである」、東口の「陽気発処」

は「精神を集中して物事を行えば、どんな困難にも打ち勝つことができる」という意味です。

このような形状のトンネルは全国的に施工例が少なく、また多くが老朽化や廃線等で撤去され

ました。「ねじりまんぽ」は、明治時代の土木技術を物語る貴重な遺産といえます

番号に従って歩く

トンネルを潜ると、左側に琵琶湖からの水が勢いよく流れていた

左上に『殉職者の碑』

殉職者之碑

この碑は、琵琶湖疎水の建設工事中に事故や病気により殉職された方を弔う為、昭和16年11月、

題字は当時の京都市長、加賀谷朝蔵によるものです

明治23年に竣工した琵琶湖疎水は、我が国初の事業用水力発電所や運河、灌漑用水等に利用され

東京遷都により産業が衰退した京都のまちの復興と、その後の発展に大きな役割を果たしてきま

した。現在も京都市民の命を支える水道や発電、防火用水等に広く利用されています。

この琵琶湖疎水の建設工事は、主任技術者である田邊朔郎を中心に外国人技術者の手を借りるこ

となく実施し、当時の日本人の学び得た技術を最大限実地に応用した、画期的かつ大規模なもの

でした

蹴上インクラインの上流側

上流には『びわ湖疎水船』乗り場。

現在は70数年ぶりに蘇った琵琶湖疎水船が、京都蹴上から大津まで運行していると。

一度乗ってみたいが、乗船賃はGW時には8,000円と高価、便数は5往復?で定員10名

下流側の京都市内

桜の満開の時は、人々も満開状況で歩くのにも苦労するとか

今年は新型コロナウイルスの関係で少ないのか

しかし着物姿の女性が多く、三密も気にせずに談話

桜も後一週間すると満開に

蹴上交差点の近くにある『蹴上発電所』

軌道を下っていくとインクラインの『船台』

蹴上インクライン

かつて、「舟、山に上るの奇観」と言わしめた風景をVRで体験

インクライン(傾斜鐡道)

大津から京都を結ぶ東海道の難所であった逢坂山や日ノ岡の峠道は、旅人や貨物運搬にとって悩

みの種で琵琶湖から水を引き、その水路を利用して舟運を興すとともに、田畑を潤すことが古く

は平清盛、豊臣秀吉の時代からの願望として伝承されてきました。明治2年(1869)の東京遷都以

降、衰退する京都経済の復興策として京都府三代目知事北垣国道、青年技師田邊朔郎、測量師嶋

田道生ら技術陣・行政関係者、上・下京連合区会、市民の力で明治18年(1885)8月、水車動力、

舟運、かんがい、精米水車などの多目的な効用をはかるため、疎水開削工事に着工しました。

インクラインは、蹴上船溜(ダム)や南禅寺船溜に到着した船から乗ろ降りすることなく、この坂

を船ごと台車に載せて昇降させる目的で建設されました。

当初、蹴上から分水した水車動力(20馬力、15KW)によって水車場内のウインチ(巻上機)と水車

の滑車を回転、ワイヤロープでつないだ軌道上の台車を上下する構造を考えていました。その後、

明治21年(1888)、田邊技師、高木文平調査委員が訪米し、アスペン銀鉱山の水力発電を視察した

結果、インクライン動力源を水車動力から電力使用に設計変更され、事業用として我が国初の蹴

上発電所を建設することになりました。この電力が世界最長のインクラインに35馬力(25KW)、

時計会社に1馬力(0.75KW)など産業用、電灯用として活用されました

明治27年(1894)には伏見区堀詰町までの延長約20kmの運河が完成し、この舟運により琵琶湖と

淀川が疎水を通じて結ばれ、北陸や近江、あるいは大阪からの人々や物資往来で大層にぎわい、

明治44年(1911)には渡航客約13万人を記録しました。しかしながら、時代の流れで大正4年(19

15)には、京津電車、京阪電車が開通旅客数が3万人台に激減したのに加え、国鉄(JR)の方でも

東山トンネルが開通して大正10年に現在の山科駅が開設されたため、京津間の足としての疎水の

機能は実質的に失われることとなりました。一方、貨物の輸送量は、大正14年(1925)には、史上

最高の22万3千トン、1日約150隻を記録しました。やがて、陸送化がどんどん進み昭和26年(19

51)9月、砂をつんだ30石船が最後に下り、疎水舟運60年の任務を終えました。

こうして、琵琶湖疎水・インクラインは文明開化以降における画期的な京都再生の役割を果たし

ました。平成8年(1996)に6月には、国の史跡指定を受け、今日の京都を築いた遺産として後世に

永く伝えるため形態保存しています。

概 要

着 工:明治20年(1887)5月

竣 工:明治23年(1890)1月

運 転 開 始:明治24年(1891)11月(蹴上発電所営業運転開始)

幅 :約22m

勾 配:15分の1

所 要 時 間:10 ~ 15分

電 動 機:直流440V、70A

ドラム工場:南禅寺船溜北側(白い建物)

三十石船と蹴上インクライン

- 琵琶湖疎水の舟運による物流 -

この「三十石船」は、明治23年に竣工した琵琶湖疎水で使用されていた運輸船を復元したもの

です。明治から昭和にかけては、琵琶湖疎水を通航する運輸船により、滋賀と京都の物資(米、

薪炭、醤油、酒など)の物流が盛んに行われていました。

琵琶湖疎水の蹴上船溜から南禅寺船溜までの間は、高低差が大きいため、船ごとインクライン

(傾斜鐡道)の台車に載せて、この坂を昇降させていました。

本インクラインは、琵琶湖疎水関連施設とした、平成8年に国の史跡に指定されています。

この「三十石船」は、京都滋賀県人会様から、同県人会の創立50周年を記念して、平成22年3月

にご寄贈を賜り、蹴上インクラインの当時の面影を再現するために、船の「積み荷」につきまし

ても、平成26年3月にご寄贈いただいたものであります

蹴上インクライン

南禅寺船溜から見た操業中のインクライン(明治40年)

蹴上インクラインは、勾配:1/15 長さ:約582m 幅:約22m。

右側は、仁王門通り(府道182号線)

三十石船と蹴上インクライン

- 琵琶湖疎水の舟運による物流 -

説明内容は前と同じの為、略

琵琶湖側

琵琶湖第一疎水縦断面図(高低縮尺 1/8000)

インクラインと水圧鉄管敷設時 1891(明治24)年6月

この辺りの過去の歴史を知って来ているのか

軌道上で戯れる若者

南禅寺方向

12:20

蹴上交差点

今日のここまでの歩行数は、22,900歩

付近観光案内図

観光の見所がたくさんあるが、今回の目的地は「三条大橋』

右側は『京都一周トレイル東山コース案内図』

蹴上発電所

所在地:京都府京都市左京区南禅寺福地町

日本で最初の商業用発電所として建設された蹴上発電所

赤レンガ造りのレトロな雰囲気

毎週金曜日、元社員さんのガイドツアーがある(要申込)

日本で最初の商業用発電所として建設された蹴上発電所の歴史を教えて頂き、次に明治時代に

建てられた第二期発電所の外からの見学。最後に現在稼働中の水力発電所の見学で約一時間

旧東海道へ戻り蹴上交差点を振り返る。

昨年の8月に田舎からの帰路に、この交差点を通過している。右方向が日ノ岡峠へ至る

12:26

三条通りの南側に『ソティス ウェスティン都ホテル京都』

所在地:京都府京都市東山区粟田口華頂1

都会の喧騒から少し外れた所にあるので、ゆったりと静かに過ごすことができると。

自然の中にあり、紅葉が美しいと

12:28

都ホテル京都に隣接する『佛光寺 本廟』

佛光寺 本廟山門をズームアップ

京都市の汚水マンホール蓋。

デザインは、平安建都1200年(1994)を記念して製作したデザインマンホール蓋です。京都市の

紋章を中心に、周囲に「御所車」の車輪文様を配置しました。「御所車」とは、平安時代に御所

に向かう貴族の交通手段として用いられたもので、現在でも、京都の三大祭として有名な葵祭な

どで目にすることができます。

本デザインのポイントは、京都の歴史的な町並みに溶け込むように図案を作成したことと、車輪

模様を多数配置することで細やかな凸凹を作り出したことです。この凸凹は滑り止めとして機能

し、足元の安全性を高めています

12:30

街道右側に『合槌稲荷明神』

所在地:京都府京都市東山区中之町200

ここは刀匠三条小鍛冶宗近が常に信仰していた稲荷の祠堂といわれ、その邸宅は三条通の南側、

粟田口にあったと伝える。宗近は信濃守粟田藤四郎と号し、粟田口三條坊に住んだので三条小

鍛冶の名がある。稲荷神社の神助を得て名剱小狐丸をうった伝説は有名で、謡曲「小鍛冶」も、

これをもとにして作られているが、そのとき合槌をつとめて明神を祀ったのがここだともいう。

なお宗近は平安中期の人で、刀剣を鋳るのに、稲荷山の土を使ったといわれる

合槌稲荷明神参道

三条通り(旧東海道)の反対側(南側)に『粟田神社』

12:32

三条神宮通交差点

この交差点を右折すると、0.5kmで平安神宮へ

街道沿いの花屋さんの花

12:33

三条神宮通交差点

右側の店先には『ちりめん洋服』の石柱

三条神宮通交差点からの『平安神宮 大鳥居』

大津宿~三条大橋-続く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.