PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 東海道53次

三条大橋の東詰に13時にゴール、誰か知り合いが来ていることを期待していたが。

新型コロナウイルスの関係でそれもなく、二人で記念撮影。

3月23日(月) 13:11

東詰で記念写真を撮影後、三条大橋西側へ行くことに

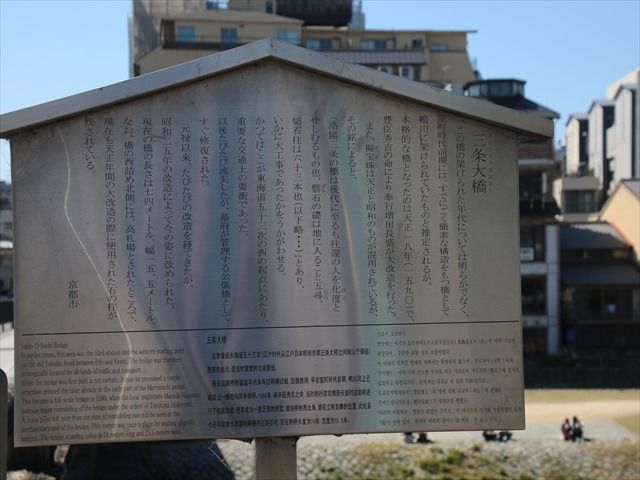

三条大橋

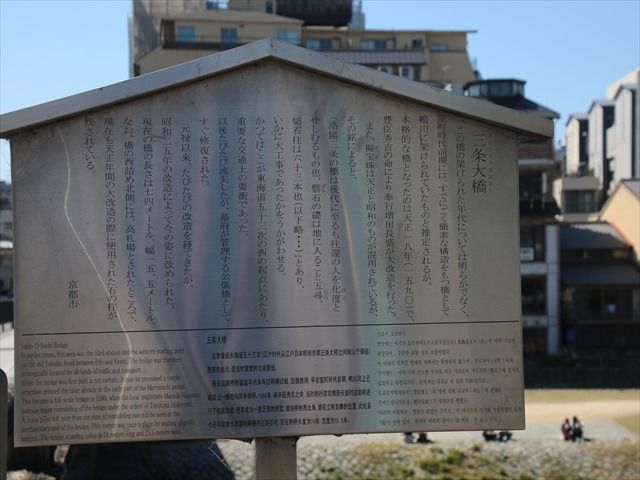

この橋の架けられた年代については明らかでなく、室町時代前期には、すでにごく簡素な構造を

もつ橋として鴨川に架けられていたものと推定されるが、本格的な橋となったのは天正18年(15

90)で、豊臣秀吉の命により奉行増田長盛が大改造を行った。

また、擬宝珠は天正と昭和のものが混用されているが、その銘によると、「洛陽三条の橋は後代

(以下略・・・)」とあり、いかに大工事であったかをうかがわせる。

かつてはここが東海道五十三次の西の起点にあたり、重要な交通上の要衝であった。以後たびた

び流出したが、幕府が管理する公儀橋としてすぐ修復された。

元禄以来、たびたびの改造を経てきたが、昭和25年の改造によって今の姿に改められた。現在の

橋の長さは74メートル、幅15.5メートル。なお、橋の西詰め北側には、高札場とされたところで、

現在も天正年間の大改造の際に使用された石の柱が残されている

三条大橋を渡る

大学生らしき若者が多くいた

橋の前方に『五色豆 船はしや』

こんな看板も目に付く!!

約80銘柄を自由に利き酒 ”日本酒” 飲み放題

13:12

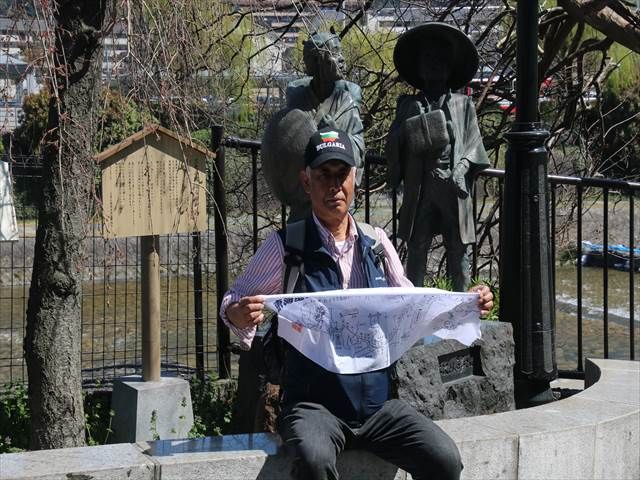

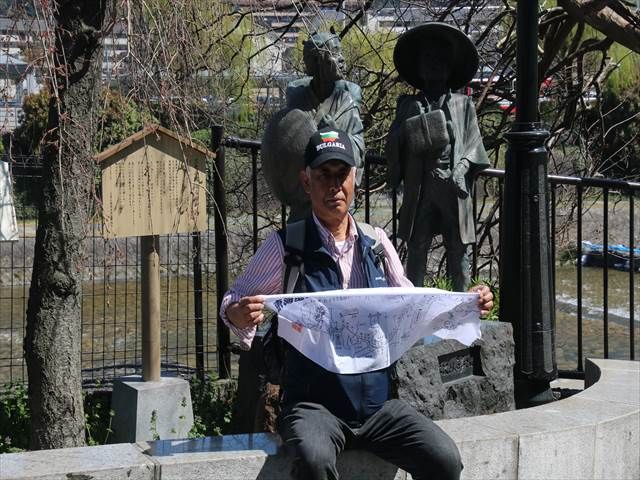

三条大橋を渡ると左側に、『弥次喜多像』が建つ小公園

所在地:京都府京都市中京区中島町

枝垂れ桜があったがまだ開花前、像には『弥次さん喜多さん』

三条大橋擬宝珠刀傷跡

ではないかといわれており、現在でもはっきり見て取れる刀傷です。三条大橋を渡る時に目を

やってみてはいかがでしょう

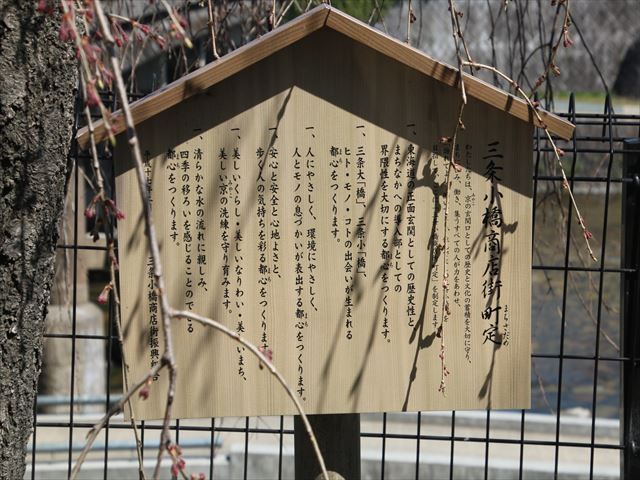

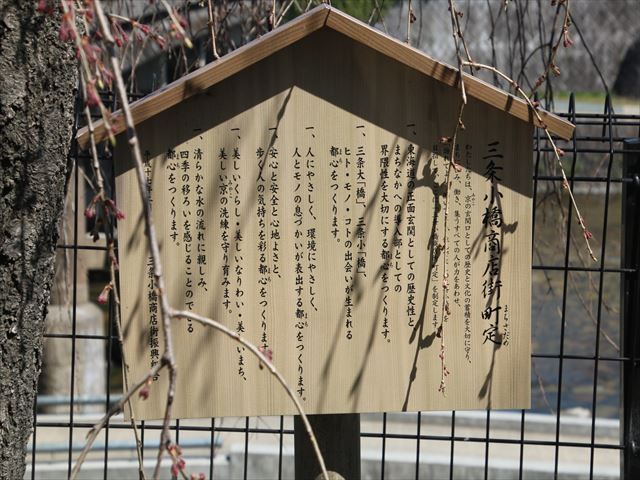

三条小橋商店街町定

わたしたちは、都の玄関口として歴史と文化の蓄積を大切に守り、まちに住み、働き、集うす

べての人が力をあわせ、「訪れてよし、働いてよし、住んでよしの三条小橋を目指して、ここ

に、「三条小橋商店街町定」を制定します。

一、東海道の正面玄関としての歴史性と、まちなかへの導入部としての、界隈性を大切にする

都心をつくります。

一、三条大「橋」、三条「小橋」、ヒト・モノ・コトの出会いが生まれる都心をつくります。

一、人にやさしく、環境にやさしく、人とモノの息づかいが表出する都心をつくります。

一、安心と安全と心地よさと、歩く人の気持ちを彩る都心をつくります。

一、美しいくらし・美しいなりわい・美しいまち、美しい都の洗練を守り育みます。

一、清らかな水の流れに親しみ、四季の移ろいを感じることのできる都心をつくります。

平成17年2月 三条小橋商店街振興組合

弥次喜多像前で記念写真

弥次喜多像前から、「京都名産 五色豆 船はしや」

豆菓子のお店ですが、お豆、おかき、お煎餅どれをとっても美味しいと。

鎌倉小町通りにも同じような店があるが

東詰を望む

今日はこれから瀬田のホテルへ戻り帰路に着くので、京の都心へは入らずここで引返すことに。

昼も過ぎ弥次さんからどこかで食べようかと、残念ながら乾杯もできないので・・・・・・・・。

「五色豆 船はしや」の店先

軽いので京土産に良かったのだが

旧三条大橋の石柱

高欄に付けられた擬宝珠には、三条大橋は、豊臣秀吉の名により増田長盛が奉行となって、天正

18年(1590)正月に日本で初めての石柱橋として架けられたと書かれています。

この石柱はその時の橋脚に使われたものと考えられ、「天正十七年津國御影七月吉日」と刻まれ

ていることから、現在の神戸市東灘区から切り出された花崗岩製であることがわかります。

なお、現在の三条大橋の下流側の橋脚にも当時の石柱が使われています。

高札場

高札場とは幕府が決めた法度や掟書などを木の板に書き、人目を引くように高く掲げる場です。

絵図は、文化2年に三条大橋西詰の御高札場(現近江屋ビル前広場)に掲げられていた高札です。当

中島町には天保12年にこの高札の文面の写しが残っています。それを見ますと、大半が正徳元年

(1711)に定めた事が多く、親兄弟と仲良くし、家業に専念せよと書かれた「親兄弟の札」や、人

足(荷役などの力仕事をする労働者)に担がす荷物の重さや料金が書かれた「駄賃の札」などがあり

ます。他には切支丹の不審者を発見すれば銀五百枚の褒美が出るとした「切支丹の札」、毒薬、偽

薬の売買を禁じた「毒薬の札」、放火を見つけたらすぐに届けよと書かれた「火を付る者の札」も

あります。文化2年の「唐物抜荷之儀の札」は、密輸品をが見つかれば差し押さえ、役人が立会い

の元、封印すると書かれています

三条大橋擬宝珠刀傷跡

鴨川の上流側、河川敷には若者が

同下流側

河川敷の修復をしていたのであろうか

鴨川には大きなカラス

春が着て 鴨川を泳ぐ 鴨かな

13:28

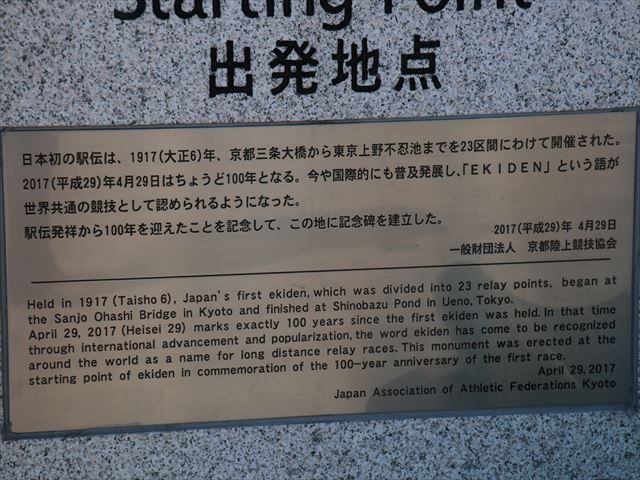

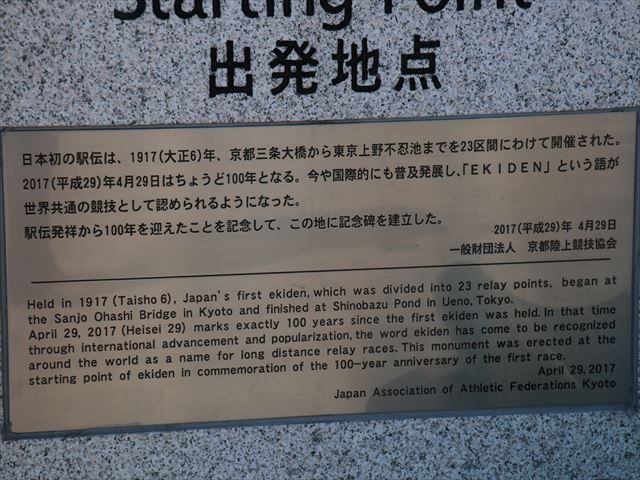

三条大橋東詰北側の『駅伝発祥の地』

比較的新しく建てられた記念碑で、NHKの大河ドラマ「いだてん」で京都から東京まで夜通

し走る、最初の駅伝の物語が紹介されたことでこの場所が有名になったと

駅伝の歴史ここに始まる

我が国、最初の駅伝は、奠都五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競争」が大正6年(1917)

4月27日、28日、29日の三日間にわたり開催された。スタートは、ここ京都・三条大橋、ゴー

ルは、東京・上野不忍池の博覧会正圓玄関であった

日本初の駅伝は、1917(大正6)年、京都三条大橋から東京上野不忍池までを23区に分けて開催

された。2017(平成29)年4月29日はちょうど100年となる。

今や国際的にも普及発展し「EKIDEN」という語が世界共通の競技として認められるようになっ

た。駅伝発祥から100年を迎えたことを記念して、この地に記念碑を建立した。

2017(平成29)年4月29日 一般財団法人 京都陸上競技協会

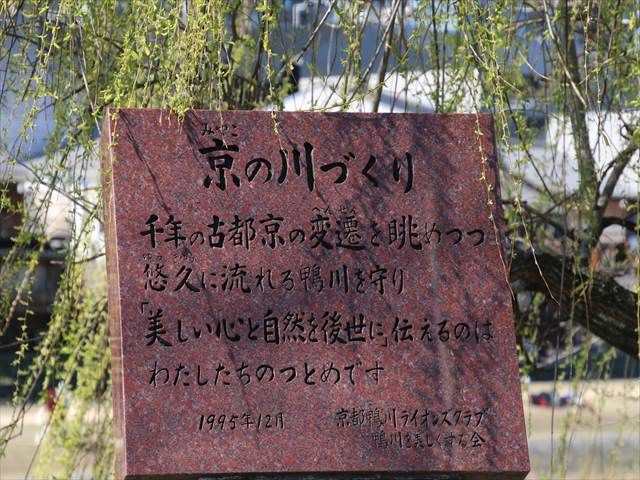

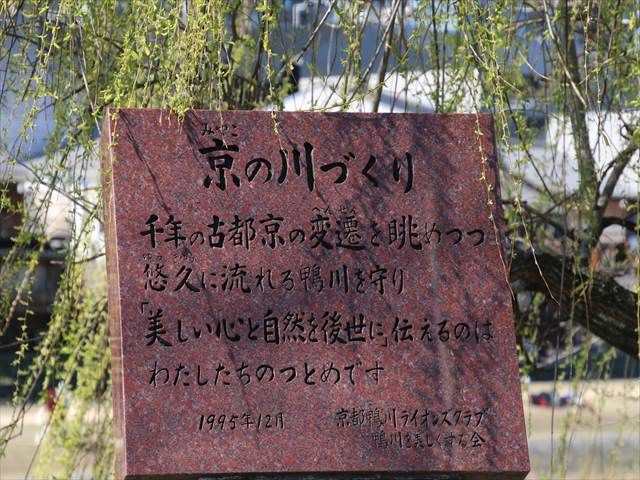

京の川づくり

千年の古都京の変遷を眺めつつ、悠久に流れる鴨川を守り「美しい心と自然を後世に」伝える

のはわたしたちのつとめです。

1995年12月 京都鴨川ライオンズクラブ 鴨川を美しくする会

俳句を一句「鴨川に よりそい垂れる 柳かな」 詠み人知らず

13:30

鴨川の河川敷には三密を避けカップルが。

名残惜しいが、さーこれから、450km走り帰宅だ!

13:32

三条大橋から地下に降り、地下鉄東西線もあったが、京阪電車 北改札口「三条京阪駅」へ

京阪電車系統図

地下鉄東西線と京阪京津線は途中御陵(みささぎ)駅まで同じ路線を走る?

13:41

京阪電車を利用し京阪山科でJRに乗り換えることに

13:53

京阪山科駅へ到着

13:55

山科駅で東海道本線に乗り換える

JR山科駅構内

13:57

JR山科駅ホーム

13:57発の電車に乗りJR瀬田駅へ

14:11

車窓からの『びわ湖大津プリンスホテル』の姿

琵琶湖湖畔に建つ38階の高層ホテルで、高さは地上133mのホテル。

世界的な建築家の丹下健三が設計を手掛けた

14:30

JR瀬田駅から歩いてホテルへ向かう

まだ昼食をとっていなかったので丸亀製麺で食事をすることに

14:37

これから長時間の運転となるので、肉かけうどん+いなりを食べスタミナ補給 810円

15:00 ニューびわこホテルへ到着。

預けていた愛車に乗り、帰路に着く。一般道走行でセット、カーナビの到着予定は2:45と標示。

15:26

国道1号線の水口辺り

18:00

亀山、鈴鹿辺りの渋滞を過ぎ、国道23号線からの四日市のガスホルダー

大きなガスホルダーに描かれている、伊勢茶・萬古焼

途中、いつもの「道の駅掛川」で珈琲を飲み休憩、箱根越えは24時頃になり気温も1℃と下がり

箱根新道では雪が舞う中を下ったが、無事日が変わった0:45に我が家へ到着した。

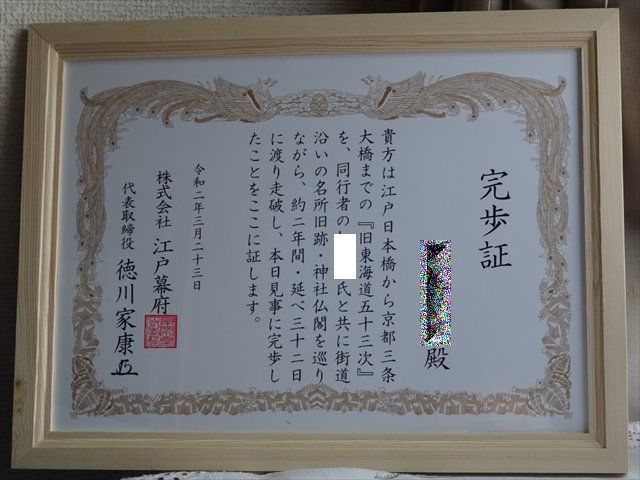

明治天皇の行幸は23日間で到着されたが、我々は延べ日数32日、約2年(25ヶ月)で達成。

弥次喜多道中を終え、まず計画&先達をしていただいた弥次さんに感謝したい。

ふりかえると、

1,旧東海道は、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府と7都府県を歩い

たが、各県、市町で旧街道の案内が分かりずらいところもあり弥次さんのiPhoneでの先達で迷

うことなく歩けた。

2,神社寺院にも多く立寄り、ブログ作成時に調べ勉強になった。

因みに日本のお寺の数は77,316寺、神社は81,255社あるが、今回の道中でどれだけ参拝

したか? (数は、'18/1/6 TVより)

3,ブログ作成時には知らない漢字も多く苦慮した。

4,岡崎城二十七曲がりにはまいった、どこまで行ってもお城へ行けず。

5,静岡県下は長かったが、富士山が見れた時は最高であったが桜の時期には合わず。

6,最後は左足が痛くなったが、どうにか完歩。

最後の道中が3月23日であったが、後一カ月遅れていると新型コロナウイルスの外出自粛でまだ

完歩できていなかったのではなかろうか!

また、かかった費用は、235,753円であった。歩行数の累計は、1,138,138歩でした。

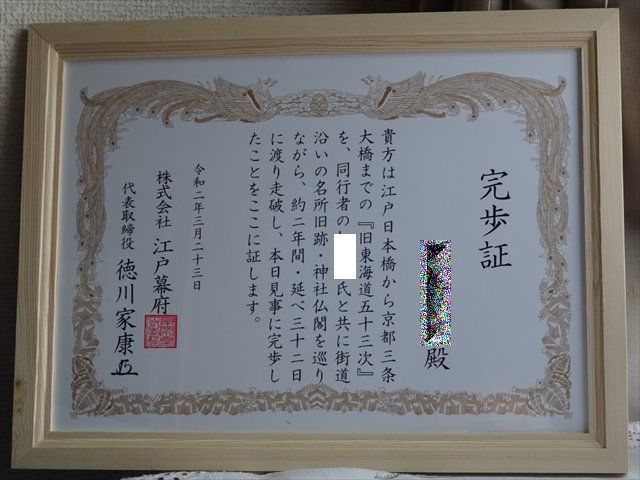

後日、弥次さんに作成願った『完歩証』をメールで頂いた。

早速印刷をして四国八十八ヶ所『結願 証』と共に我が部屋へ掲示している

今後、東海道五拾七次の「伏見の追分から大阪高麗橋」への挑戦はどうするか。また、参考まで

に、江戸時代の旧五街道は、旧東海道・旧甲州街道・旧中山道・旧日光街道・旧奥州街道。

東海道シリーズに対し長い間のお付き合いありがとうございました。

そして、弥次さん先達ありがとうございました!!!

東海道五十三次ー完

新型コロナウイルスの関係でそれもなく、二人で記念撮影。

3月23日(月) 13:11

東詰で記念写真を撮影後、三条大橋西側へ行くことに

三条大橋

この橋の架けられた年代については明らかでなく、室町時代前期には、すでにごく簡素な構造を

もつ橋として鴨川に架けられていたものと推定されるが、本格的な橋となったのは天正18年(15

90)で、豊臣秀吉の命により奉行増田長盛が大改造を行った。

また、擬宝珠は天正と昭和のものが混用されているが、その銘によると、「洛陽三条の橋は後代

(以下略・・・)」とあり、いかに大工事であったかをうかがわせる。

かつてはここが東海道五十三次の西の起点にあたり、重要な交通上の要衝であった。以後たびた

び流出したが、幕府が管理する公儀橋としてすぐ修復された。

元禄以来、たびたびの改造を経てきたが、昭和25年の改造によって今の姿に改められた。現在の

橋の長さは74メートル、幅15.5メートル。なお、橋の西詰め北側には、高札場とされたところで、

現在も天正年間の大改造の際に使用された石の柱が残されている

三条大橋を渡る

大学生らしき若者が多くいた

橋の前方に『五色豆 船はしや』

こんな看板も目に付く!!

約80銘柄を自由に利き酒 ”日本酒” 飲み放題

13:12

三条大橋を渡ると左側に、『弥次喜多像』が建つ小公園

所在地:京都府京都市中京区中島町

枝垂れ桜があったがまだ開花前、像には『弥次さん喜多さん』

三条大橋擬宝珠刀傷跡

ではないかといわれており、現在でもはっきり見て取れる刀傷です。三条大橋を渡る時に目を

やってみてはいかがでしょう

三条小橋商店街町定

わたしたちは、都の玄関口として歴史と文化の蓄積を大切に守り、まちに住み、働き、集うす

べての人が力をあわせ、「訪れてよし、働いてよし、住んでよしの三条小橋を目指して、ここ

に、「三条小橋商店街町定」を制定します。

一、東海道の正面玄関としての歴史性と、まちなかへの導入部としての、界隈性を大切にする

都心をつくります。

一、三条大「橋」、三条「小橋」、ヒト・モノ・コトの出会いが生まれる都心をつくります。

一、人にやさしく、環境にやさしく、人とモノの息づかいが表出する都心をつくります。

一、安心と安全と心地よさと、歩く人の気持ちを彩る都心をつくります。

一、美しいくらし・美しいなりわい・美しいまち、美しい都の洗練を守り育みます。

一、清らかな水の流れに親しみ、四季の移ろいを感じることのできる都心をつくります。

平成17年2月 三条小橋商店街振興組合

弥次喜多像前で記念写真

弥次喜多像前から、「京都名産 五色豆 船はしや」

豆菓子のお店ですが、お豆、おかき、お煎餅どれをとっても美味しいと。

鎌倉小町通りにも同じような店があるが

東詰を望む

今日はこれから瀬田のホテルへ戻り帰路に着くので、京の都心へは入らずここで引返すことに。

昼も過ぎ弥次さんからどこかで食べようかと、残念ながら乾杯もできないので・・・・・・・・。

「五色豆 船はしや」の店先

軽いので京土産に良かったのだが

旧三条大橋の石柱

高欄に付けられた擬宝珠には、三条大橋は、豊臣秀吉の名により増田長盛が奉行となって、天正

18年(1590)正月に日本で初めての石柱橋として架けられたと書かれています。

この石柱はその時の橋脚に使われたものと考えられ、「天正十七年津國御影七月吉日」と刻まれ

ていることから、現在の神戸市東灘区から切り出された花崗岩製であることがわかります。

なお、現在の三条大橋の下流側の橋脚にも当時の石柱が使われています。

高札場

高札場とは幕府が決めた法度や掟書などを木の板に書き、人目を引くように高く掲げる場です。

絵図は、文化2年に三条大橋西詰の御高札場(現近江屋ビル前広場)に掲げられていた高札です。当

中島町には天保12年にこの高札の文面の写しが残っています。それを見ますと、大半が正徳元年

(1711)に定めた事が多く、親兄弟と仲良くし、家業に専念せよと書かれた「親兄弟の札」や、人

足(荷役などの力仕事をする労働者)に担がす荷物の重さや料金が書かれた「駄賃の札」などがあり

ます。他には切支丹の不審者を発見すれば銀五百枚の褒美が出るとした「切支丹の札」、毒薬、偽

薬の売買を禁じた「毒薬の札」、放火を見つけたらすぐに届けよと書かれた「火を付る者の札」も

あります。文化2年の「唐物抜荷之儀の札」は、密輸品をが見つかれば差し押さえ、役人が立会い

の元、封印すると書かれています

三条大橋擬宝珠刀傷跡

鴨川の上流側、河川敷には若者が

同下流側

河川敷の修復をしていたのであろうか

鴨川には大きなカラス

春が着て 鴨川を泳ぐ 鴨かな

13:28

三条大橋東詰北側の『駅伝発祥の地』

比較的新しく建てられた記念碑で、NHKの大河ドラマ「いだてん」で京都から東京まで夜通

し走る、最初の駅伝の物語が紹介されたことでこの場所が有名になったと

駅伝の歴史ここに始まる

我が国、最初の駅伝は、奠都五十周年記念大博覧会「東海道駅伝徒歩競争」が大正6年(1917)

4月27日、28日、29日の三日間にわたり開催された。スタートは、ここ京都・三条大橋、ゴー

ルは、東京・上野不忍池の博覧会正圓玄関であった

日本初の駅伝は、1917(大正6)年、京都三条大橋から東京上野不忍池までを23区に分けて開催

された。2017(平成29)年4月29日はちょうど100年となる。

今や国際的にも普及発展し「EKIDEN」という語が世界共通の競技として認められるようになっ

た。駅伝発祥から100年を迎えたことを記念して、この地に記念碑を建立した。

2017(平成29)年4月29日 一般財団法人 京都陸上競技協会

京の川づくり

千年の古都京の変遷を眺めつつ、悠久に流れる鴨川を守り「美しい心と自然を後世に」伝える

のはわたしたちのつとめです。

1995年12月 京都鴨川ライオンズクラブ 鴨川を美しくする会

俳句を一句「鴨川に よりそい垂れる 柳かな」 詠み人知らず

13:30

鴨川の河川敷には三密を避けカップルが。

名残惜しいが、さーこれから、450km走り帰宅だ!

13:32

三条大橋から地下に降り、地下鉄東西線もあったが、京阪電車 北改札口「三条京阪駅」へ

京阪電車系統図

地下鉄東西線と京阪京津線は途中御陵(みささぎ)駅まで同じ路線を走る?

13:41

京阪電車を利用し京阪山科でJRに乗り換えることに

13:53

京阪山科駅へ到着

13:55

山科駅で東海道本線に乗り換える

JR山科駅構内

13:57

JR山科駅ホーム

13:57発の電車に乗りJR瀬田駅へ

14:11

車窓からの『びわ湖大津プリンスホテル』の姿

琵琶湖湖畔に建つ38階の高層ホテルで、高さは地上133mのホテル。

世界的な建築家の丹下健三が設計を手掛けた

14:30

JR瀬田駅から歩いてホテルへ向かう

まだ昼食をとっていなかったので丸亀製麺で食事をすることに

14:37

これから長時間の運転となるので、肉かけうどん+いなりを食べスタミナ補給 810円

15:00 ニューびわこホテルへ到着。

預けていた愛車に乗り、帰路に着く。一般道走行でセット、カーナビの到着予定は2:45と標示。

15:26

国道1号線の水口辺り

18:00

亀山、鈴鹿辺りの渋滞を過ぎ、国道23号線からの四日市のガスホルダー

大きなガスホルダーに描かれている、伊勢茶・萬古焼

途中、いつもの「道の駅掛川」で珈琲を飲み休憩、箱根越えは24時頃になり気温も1℃と下がり

箱根新道では雪が舞う中を下ったが、無事日が変わった0:45に我が家へ到着した。

明治天皇の行幸は23日間で到着されたが、我々は延べ日数32日、約2年(25ヶ月)で達成。

弥次喜多道中を終え、まず計画&先達をしていただいた弥次さんに感謝したい。

ふりかえると、

1,旧東海道は、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府と7都府県を歩い

たが、各県、市町で旧街道の案内が分かりずらいところもあり弥次さんのiPhoneでの先達で迷

うことなく歩けた。

2,神社寺院にも多く立寄り、ブログ作成時に調べ勉強になった。

因みに日本のお寺の数は77,316寺、神社は81,255社あるが、今回の道中でどれだけ参拝

したか? (数は、'18/1/6 TVより)

3,ブログ作成時には知らない漢字も多く苦慮した。

4,岡崎城二十七曲がりにはまいった、どこまで行ってもお城へ行けず。

5,静岡県下は長かったが、富士山が見れた時は最高であったが桜の時期には合わず。

6,最後は左足が痛くなったが、どうにか完歩。

最後の道中が3月23日であったが、後一カ月遅れていると新型コロナウイルスの外出自粛でまだ

完歩できていなかったのではなかろうか!

また、かかった費用は、235,753円であった。歩行数の累計は、1,138,138歩でした。

後日、弥次さんに作成願った『完歩証』をメールで頂いた。

早速印刷をして四国八十八ヶ所『結願 証』と共に我が部屋へ掲示している

今後、東海道五拾七次の「伏見の追分から大阪高麗橋」への挑戦はどうするか。また、参考まで

に、江戸時代の旧五街道は、旧東海道・旧甲州街道・旧中山道・旧日光街道・旧奥州街道。

東海道シリーズに対し長い間のお付き合いありがとうございました。

そして、弥次さん先達ありがとうございました!!!

東海道五十三次ー完

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道53次] カテゴリの最新記事

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー4、第六天… 2024.04.27

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー3、旧相模… 2024.04.26

-

春の東海道をゆくツアーに参加ー2、川会所… 2024.04.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.