PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 日本100名城

本丸から、北ノ丸、駒形諏訪神社へと回る。

4月24日 11:38

北ノ丸西側の、北の丸堀

自然の地形を活用した要害で急峻である

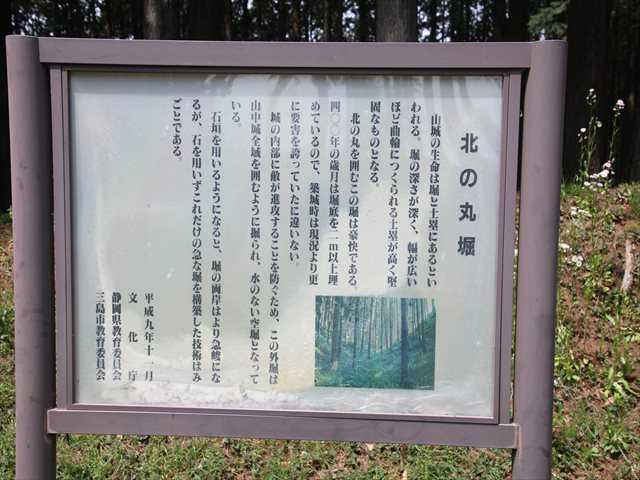

北の丸堀

山城の生命は堀と土塁にあるといわれる。堀の深さが深く、幅が広いほど曲輪につくられる

土塁が高く堅固なものとなる。北の丸を囲むこの堀は豪快である。400年の歳月は堀底を2m

以上埋めているので、築城時は現況より更に要害を誇っていたに違いない。

城の内部に敵が進攻することを防ぐため、この外堀は山中城全域を囲むように掘られ、水の

いずこれだけの急な堀を構築した技術はみごとである。

平成9年11月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

北ノ丸の北側の土塁上から北の丸堀を見下ろすがこちらも急峻である

本丸北橋を望む

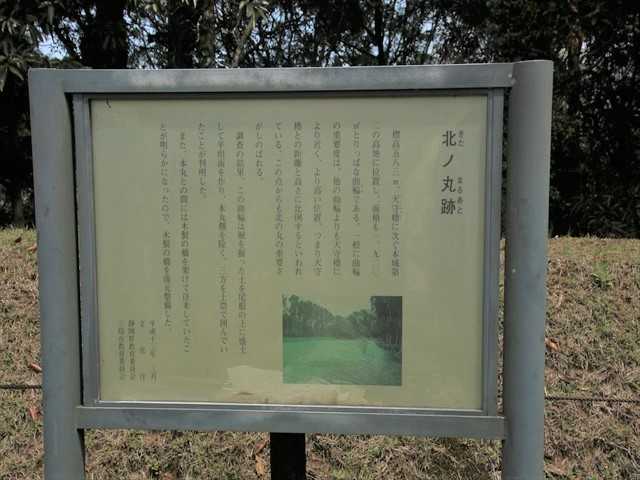

北ノ丸跡

標高583m、天守櫓に次ぐ本城第二の高地に位置し、面積も1,920㎡とりっぱな曲輪である。

一般に曲輪の重要度は、他の曲輪よりも天守櫓により近く、より高い位置、つまり天守櫓と

の距離と高さに比例するといわれている。この点からも北の丸の重要さがしのばれる。

調査の結果、この曲輪は堀を掘った土を尾根の上に盛土して平坦面を作り、本丸側を除く、

三方を土塁で囲んでいたことが判明した。

また、本丸との間には木製の橋を架けて往来していたことが明らかになったので、木製の橋

平成13年3月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

北ノ丸の東側から西方向をのぞむ

北ノ丸の東側から、左下は国道1号

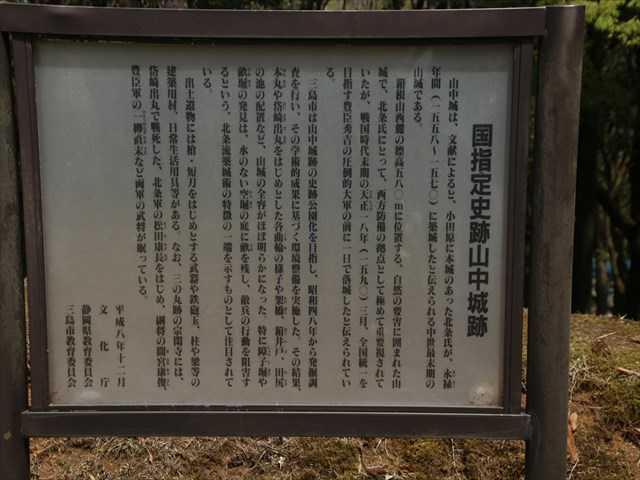

国指定史跡山中城跡

山中城は、文献によると、小田原に本城のあった北条氏が、永禄年間(1558~1570)に築城し

箱根山西麓の標高580mに位置する、自然の要害に囲まれた山城で、北条氏にとって、西方防

備の拠点として極めて重要視されていたが、戦国時代末期の天正18年(1590)3月、全国統一を

目指す豊臣秀吉の圧倒的大軍の前に一日で落城したと伝えられている。

三島市は山中城跡の史跡公園化を目指し、昭和48年から発掘調査を行い、その学術的成果に基

づく環境整備を実施した。その結果、本丸や岱埼出丸をはじめとした各曲輪の様子や架橋、箱

井戸、田尻の池の配置など、山城の全容がほぼ明らかになった。特に障子堀や畝堀の発見は、

水のない空堀の底に畝を残し、敵兵の行動を阻害するという、北条流築城術の特徴の一端を示

すものとして注目されている。

出土遺物には槍・短刀をはじめとする武器や鉄砲玉、柱や梁等の建築用材、日常生活用具等が

ある。なお、三の丸跡の宗閑寺には、岱埼出丸で戦死した、北条軍の松田康長をはじめ、副将

の間宮康俊、豊臣軍の一柳直末など両軍の武将が眠っている。

平成8年12月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

北ノ丸から本丸を通り「兵糧庫跡」へ下りる。

兵糧庫跡(ひょうろうこあと)

写真は説明板から引用

兵糧庫跡(ひょうろうこあと)

ここは古くから兵糧庫とか、弾薬庫と伝承されていた場所である。中央を走る幅50cm、深さ

20cmの溝は排水溝のような施設であったと考えられ、この溝が兵糧庫を東西二つの区画にわ

けていた。西側の区画からは南面する三間(6.7m)、四間(8.7m)の建物の柱穴が確認された。

このことから周辺より出土している平たい石を礎石として用い、その上に建物があったものと

考えられる。

東側の区画からは、不整形な穴が数穴検出され、本丸よりの穴からは、硯・坏・甲冑片・陶器

などが出土している。

平成13年3月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

兵糧庫跡脇で、ツツジが咲く

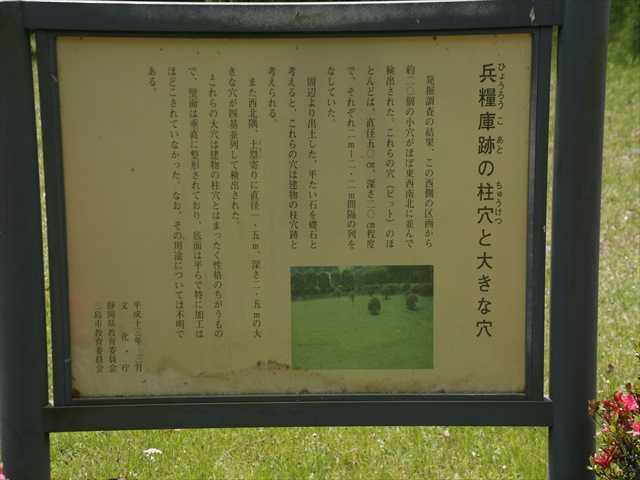

兵糧庫跡の柱穴と大きな穴

発掘調査の結果、この西側の区画から約20個の小穴がほぼ東西南北に並んで検出された。

これらの穴(ピット)のほとんどは、直径50cm、深さ20cm程度で、それぞれ2m~2.2m間隔

の列をなしていた。

周辺より出土した、平たい石を礎石と考えると、これらの穴は建物の柱穴跡と考えられる。

また西北隅、土塁寄りに直径1.5m、深さ2.5mの大きな穴が四基並列して検出された。

これらの大穴は建物の柱穴とはまったく性格のちがうもので、壁面は垂直に整形されており、

底面は平らで特に加工はほどこされていなかった。なお、その用途については不明である。

平成13年3月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

兵糧庫跡は発掘調査後整地されている

兵糧庫跡から左上に本丸。

右の建物は休憩所、奥に駒形諏訪神社がある

平成30年(2018) 12月18日(火)に旧東海道を歩いて訪れた時の写真(2枚)。

この年の 9月9日未明に神社は倒壊、大カシは根元付近で幹が真っ二つに折れ、倒壊してしま

った。静岡新聞の記事によれば、台風21号の影響と思われるとのこと

県指定天然記念物であったが、台風21号の影響で倒壊、無残にも根元から切断された

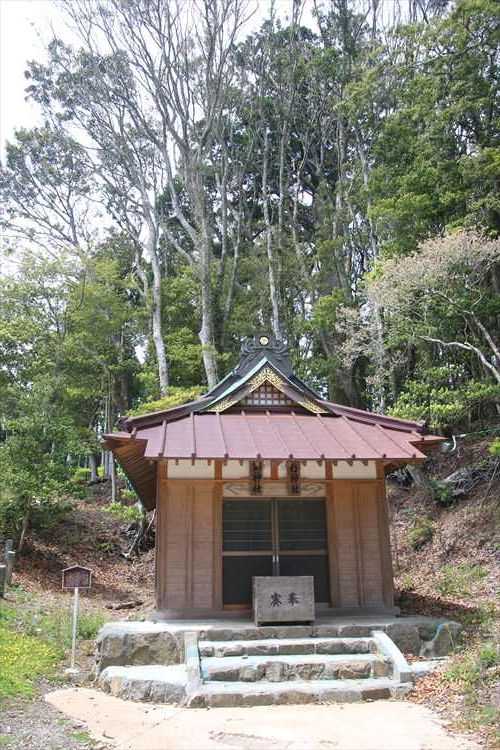

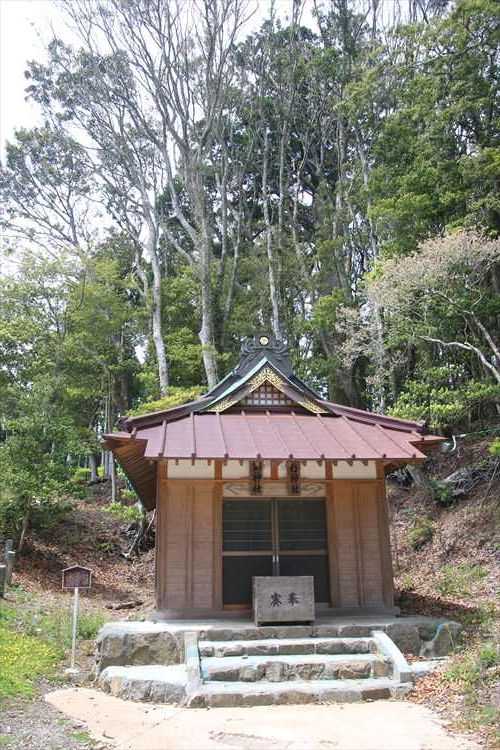

その後、駒形諏訪神社は修復されていた

駒形諏訪神社の後方は本丸

駒形諏訪神社

社殿の扁額は「諏訪神社」「駒形神社」の2枚

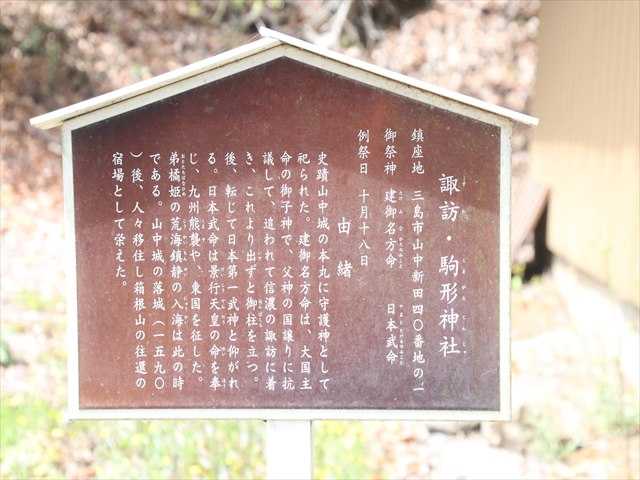

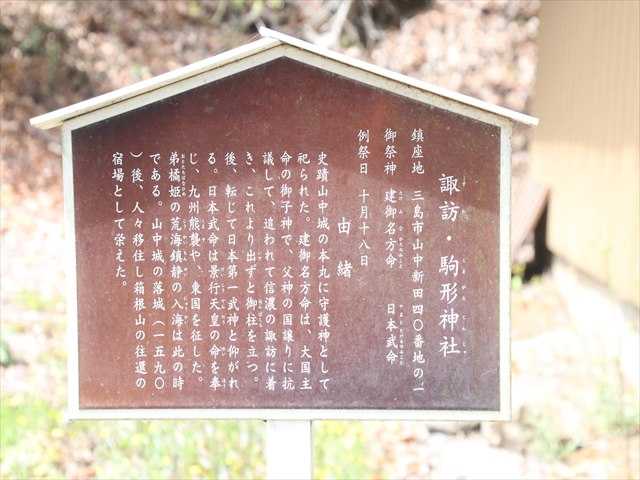

諏訪・駒形神社

鎮座地 三島市山中新田40番地の1

御祭神 建御名方命 日本武命

例祭日 十月十八日

— 由 緒 ー

史蹟山中城の本丸に守護神として祀られた。建御名方命は、大国主命の御子神で、父神の国譲

りに抗議して、追われて信濃の諏訪に着き、これより出ずと御柱を立つ。後、転じて日本第一

武神と仰がれる。日本武命は景行天皇の命を奉じ、九州熊襲や、東国を征した。

弟橘姫の荒海鎮静の入海は此の時である。山中城の落城(1590)後、人々移住し箱根山の往還の

宿場として栄えた

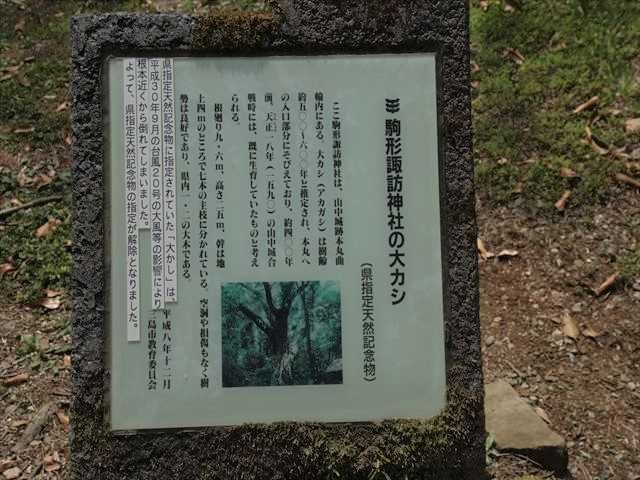

諏訪駒形神社の前の石柱には「天然記念物 駒形諏訪神社の大カシ」

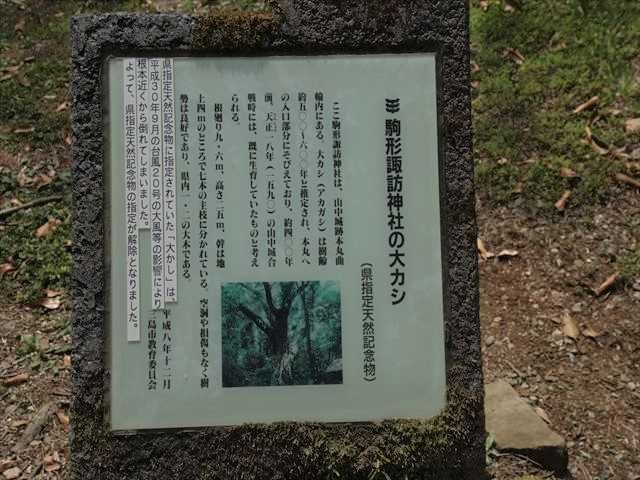

駒形諏訪神社の大カシ (県指定天然記念物)

ここ駒形諏訪神社は、山中城跡本丸曲輪内にある。大カシ(アカガシ)は樹齢約500~600年と

推定され、本丸への入口部分にそびえており、約400年前、天正18年(1590)の山中城合戦時

には、既に生育していたものと考えられる。

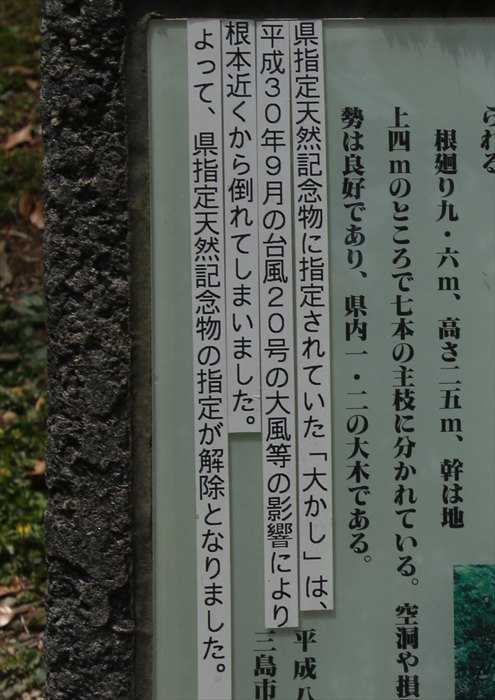

根廻り9.6m、高さ25m、幹は地上4mのところで七本の主枝に分かれている。空洞や損傷も

なく樹勢は良好であり、県内1、2の大木である。

平成8年12月 三島市教育委員会

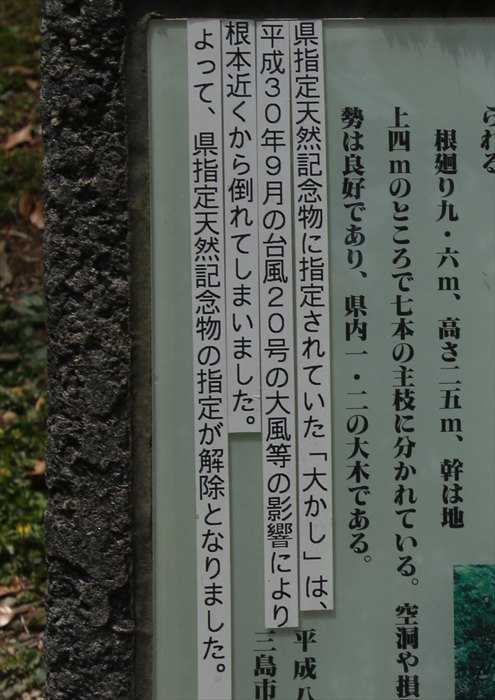

説明板に貼られていたシール、

県指定天然記念物に指定されていた「大かし」は、平成30年(2018) 9月の台風20号

の大風等の影響により根元近くから倒れてしまいました。

よって、県指定天然記念物の指定が解除となりました

かつての「駒形諏訪神社の大カシ」

この写真は、平成26年(2014) 1月25日(土)に日本百名城で訪れた時のものである

駒形諏訪神社の右側にある「八坂神社」

説明板がなく不詳

11:54

山中城跡から国道1号に降り立つ

鳥居の扁額「諏訪駒形神社」

史跡 山中城跡(国指定史跡)

山中城は、文献によると、小田原に本城のあった北条氏が、永禄年間(1558~1570)に築城し

たと伝えられる中世最末期の山城である。

箱根山西麓の標高580mに位置する、自然の要害に囲まれた山城で、北条氏にとって、西方防

備の拠点として極めて重要視されていたが、戦国時代末期の天正18年(1590)3月、全国統一を

目指す豊臣秀吉の圧倒的大軍の前に一日で落城したと伝えられている。

三島市は山中城跡の史跡公園化を目指し、昭和48年から発掘調査を行い、その学術的成果に基

づく環境整備を実施した。その結果、本丸や岱埼出丸をはじめとした各曲輪の様子や架橋、箱

井戸、田尻の池の配置など、山城の全容がほぼ明らかになった。特に障子堀や畝堀の発見は、

水のない空堀の底に畝を残し、敵兵の行動を阻害するという、北条流築城術の特徴の一端を示

すものとして注目されている。

出土遺物には槍・短刀をはじめとする武器や鉄砲玉、柱や梁等の建築用材、日常生活用具等が

ある。なお、三の丸跡の宗閑寺には、岱埼出丸で戦死した、北条軍の松田康長をはじめ、副将

の間宮康俊、豊臣軍の一柳直末など両軍の武将が眠っている。

平成8年2月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

北ノ丸にあった「国指定史跡山中城跡」と説明文は同じであったが、年度が「平成8年 12 月」

国道1号の歩道橋

左側は諏訪駒形神社入口、右側下が旧東海道の石畳で、このあと入る。

奥の道路表示板は、左方向が笹原山中バイパスで、右折すると箱根峠へと

国道1号沿いの案内表示

国道1号から旧東海道の石畳を見下ろす、左側に「雲助徳利の墓」

国道1号脇の道路標識

石柱「史跡 箱根旧街道」、二つの石碑が建つ

旧東海道に建つ、懐かしい静岡県内の標示杭

← 三島宿 宿場まで二里一町

11:57

ここは、旧東海道を歩いた時の平成30年(2018) 12月18日(火)に訪れた場所である。

国道1号から旧東海道に入り振り返る

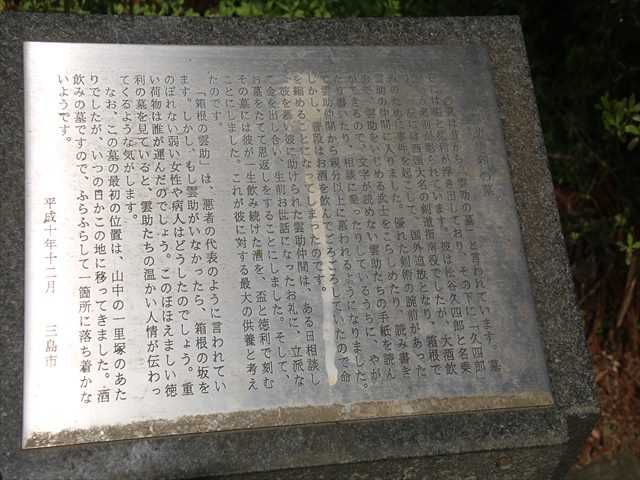

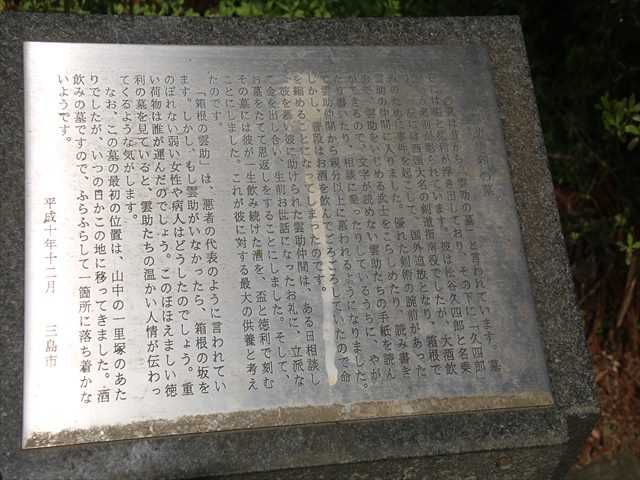

雲助徳利(くもすけどっくり)の墓

徳利と盃を浮き彫りにしている風変わりな墓は、西国大名の剣道指南役・松谷久四郎

のもの。大酒飲みの武士だったが酒で失敗し、藩外追放の結果、箱根で雲助となった。

元来、教養があり剣の腕が立つことから多くの雲助に慕われたので仲間が建てた

雲助徳利の墓

この墓は昔から「雲助の墓」と言われています。墓石には盃と徳利が浮き出しており、その下に

「久四郎」という名前が彫られています。彼は松谷久四郎と名乗り、一説には西国大名の剣道指

南役でしたが、大酒飲みのために事件を起こして、国外追放となり、箱根で雲助の仲間に入りま

した。優れた剣術の腕前があったので、雲助をいじめる武士をこらしめたり、読み書きができる

ので、文字が読めない雲助たちの手紙を読んだり書いたり、相談に乗ったりしているうちに、や

がて雲助仲間から親分以上に慕われるようになりました。しかし、普段はお酒を飲んでごろごろ

していたので命を縮めることになってしまったのです。

彼を慕い彼に助けられた雲助仲間は、ある日相談して金を出し合い、生前お世話になったお礼に

立派なお墓をたてて恩返しをすることにしました。そして、その墓には彼が一生飲み続けた酒を、

盃と徳利で刻むことにしました。これが彼に対する最大の供養と考えたのです。

「箱根の雲助」は、悪者の代表のように言われています。しかし、もし雲助がいなかったら、箱

根の坂をのぼれない弱い女性や病人はどうしたのでしょう。このほほえましい徳利の墓を見てい

ると、雲助たちの温かい人情が伝わってくるような気がします。

なお、この墓の最初の位置は、山中の一里塚のあたりでしたが、いつの日かこの地に移ってきま

した。酒飲みの墓ですので、ふらふらして一箇所に落ち着かないようです。

平成10年12月 三島市

箱根旧街道 願合寺地区の石畳復元・整備

箱根旧街道は、慶長9年(1604)江戸幕府が整備した五街道の中で、江戸と京都を結ぶ一番の主

要街道である東海道のうち小田原宿と三島宿を結ぶ、標高845mの箱根峠を越える箱根八里(約

32km)の区間である。

この旧街道には、通行の人馬を保護する松や杉の並木が作られ、道のりを正確にするための一

里塚が築かれた。またローム層の土で大変滑りやすい道なので、やがてその道に竹が敷かれた

が、延宝8年(1680)頃には石畳の道に改修された。

三島市は貴重な文化遺産である石畳の活用を図るため、この「願合寺地区」721mのうち、昭

和47年に修復整備をした255mの中間部を除く約466mの区間を、可能な限り江戸時代の景観

を保って、平成7年度(1995)に復元・整備した。

調査の結果を基に、管理のための下部基礎を設け、下図のように、石畳がよく残っていた所約

188mの間は、江戸時代の石を元の位置に戻して復元し、石畳の少なかった所や全くなかった

所約278mの間は、江戸時代の石に加え、神奈川県根府川町で採石した安山岩を補填した。

平成8年2月 三島市教育委員会

箱根旧街道の石畳

発掘調査の結果、石畳幅2間(約3.6m)を基本とし、道の両側の縁石は比較的大きめの

石がほぼ直線的に並ぶように配置され、基礎は作らずローム層の土の上に敷き並べた

ものであることが確認された。また、寛政年間(1789~1801)に描かれた「五街道分間

延絵図」に記載がある「石橋」が二か所発見された。

また発見された「石橋」のうち、「一本杉石橋」と称される一か所は保存状態がよい

のでそのまま残した

12:03

無量宗 慧光山 法生寺(ほうしょうじ)

山中城跡の北側にあるお寺で、帰路に立ち寄ることに

笹原山中バイパスの山中城1号トンネル

バイパスは山中城跡の北側を走る

この辺りの「箱根西麓ハイキングコース」案内板

国道1号から北ノ丸の東側を見上げる

12:06

笹原山中バイパスから国道1号を下り歩道橋。

バイパスができるまでは交通量が多くこの歩道橋も必要であったが現在は不要なものに

— 続く ー

4月24日 11:38

北ノ丸西側の、北の丸堀

自然の地形を活用した要害で急峻である

北の丸堀

山城の生命は堀と土塁にあるといわれる。堀の深さが深く、幅が広いほど曲輪につくられる

土塁が高く堅固なものとなる。北の丸を囲むこの堀は豪快である。400年の歳月は堀底を2m

以上埋めているので、築城時は現況より更に要害を誇っていたに違いない。

城の内部に敵が進攻することを防ぐため、この外堀は山中城全域を囲むように掘られ、水の

いずこれだけの急な堀を構築した技術はみごとである。

平成9年11月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

北ノ丸の北側の土塁上から北の丸堀を見下ろすがこちらも急峻である

本丸北橋を望む

北ノ丸跡

標高583m、天守櫓に次ぐ本城第二の高地に位置し、面積も1,920㎡とりっぱな曲輪である。

一般に曲輪の重要度は、他の曲輪よりも天守櫓により近く、より高い位置、つまり天守櫓と

の距離と高さに比例するといわれている。この点からも北の丸の重要さがしのばれる。

調査の結果、この曲輪は堀を掘った土を尾根の上に盛土して平坦面を作り、本丸側を除く、

三方を土塁で囲んでいたことが判明した。

また、本丸との間には木製の橋を架けて往来していたことが明らかになったので、木製の橋

平成13年3月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

北ノ丸の東側から西方向をのぞむ

北ノ丸の東側から、左下は国道1号

国指定史跡山中城跡

山中城は、文献によると、小田原に本城のあった北条氏が、永禄年間(1558~1570)に築城し

箱根山西麓の標高580mに位置する、自然の要害に囲まれた山城で、北条氏にとって、西方防

備の拠点として極めて重要視されていたが、戦国時代末期の天正18年(1590)3月、全国統一を

目指す豊臣秀吉の圧倒的大軍の前に一日で落城したと伝えられている。

三島市は山中城跡の史跡公園化を目指し、昭和48年から発掘調査を行い、その学術的成果に基

づく環境整備を実施した。その結果、本丸や岱埼出丸をはじめとした各曲輪の様子や架橋、箱

井戸、田尻の池の配置など、山城の全容がほぼ明らかになった。特に障子堀や畝堀の発見は、

水のない空堀の底に畝を残し、敵兵の行動を阻害するという、北条流築城術の特徴の一端を示

すものとして注目されている。

出土遺物には槍・短刀をはじめとする武器や鉄砲玉、柱や梁等の建築用材、日常生活用具等が

ある。なお、三の丸跡の宗閑寺には、岱埼出丸で戦死した、北条軍の松田康長をはじめ、副将

の間宮康俊、豊臣軍の一柳直末など両軍の武将が眠っている。

平成8年12月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

北ノ丸から本丸を通り「兵糧庫跡」へ下りる。

兵糧庫跡(ひょうろうこあと)

写真は説明板から引用

兵糧庫跡(ひょうろうこあと)

ここは古くから兵糧庫とか、弾薬庫と伝承されていた場所である。中央を走る幅50cm、深さ

20cmの溝は排水溝のような施設であったと考えられ、この溝が兵糧庫を東西二つの区画にわ

けていた。西側の区画からは南面する三間(6.7m)、四間(8.7m)の建物の柱穴が確認された。

このことから周辺より出土している平たい石を礎石として用い、その上に建物があったものと

考えられる。

東側の区画からは、不整形な穴が数穴検出され、本丸よりの穴からは、硯・坏・甲冑片・陶器

などが出土している。

平成13年3月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

兵糧庫跡脇で、ツツジが咲く

兵糧庫跡の柱穴と大きな穴

発掘調査の結果、この西側の区画から約20個の小穴がほぼ東西南北に並んで検出された。

これらの穴(ピット)のほとんどは、直径50cm、深さ20cm程度で、それぞれ2m~2.2m間隔

の列をなしていた。

周辺より出土した、平たい石を礎石と考えると、これらの穴は建物の柱穴跡と考えられる。

また西北隅、土塁寄りに直径1.5m、深さ2.5mの大きな穴が四基並列して検出された。

これらの大穴は建物の柱穴とはまったく性格のちがうもので、壁面は垂直に整形されており、

底面は平らで特に加工はほどこされていなかった。なお、その用途については不明である。

平成13年3月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

兵糧庫跡は発掘調査後整地されている

兵糧庫跡から左上に本丸。

右の建物は休憩所、奥に駒形諏訪神社がある

平成30年(2018) 12月18日(火)に旧東海道を歩いて訪れた時の写真(2枚)。

この年の 9月9日未明に神社は倒壊、大カシは根元付近で幹が真っ二つに折れ、倒壊してしま

った。静岡新聞の記事によれば、台風21号の影響と思われるとのこと

県指定天然記念物であったが、台風21号の影響で倒壊、無残にも根元から切断された

その後、駒形諏訪神社は修復されていた

駒形諏訪神社の後方は本丸

駒形諏訪神社

社殿の扁額は「諏訪神社」「駒形神社」の2枚

諏訪・駒形神社

鎮座地 三島市山中新田40番地の1

御祭神 建御名方命 日本武命

例祭日 十月十八日

— 由 緒 ー

史蹟山中城の本丸に守護神として祀られた。建御名方命は、大国主命の御子神で、父神の国譲

りに抗議して、追われて信濃の諏訪に着き、これより出ずと御柱を立つ。後、転じて日本第一

武神と仰がれる。日本武命は景行天皇の命を奉じ、九州熊襲や、東国を征した。

弟橘姫の荒海鎮静の入海は此の時である。山中城の落城(1590)後、人々移住し箱根山の往還の

宿場として栄えた

諏訪駒形神社の前の石柱には「天然記念物 駒形諏訪神社の大カシ」

駒形諏訪神社の大カシ (県指定天然記念物)

ここ駒形諏訪神社は、山中城跡本丸曲輪内にある。大カシ(アカガシ)は樹齢約500~600年と

推定され、本丸への入口部分にそびえており、約400年前、天正18年(1590)の山中城合戦時

には、既に生育していたものと考えられる。

根廻り9.6m、高さ25m、幹は地上4mのところで七本の主枝に分かれている。空洞や損傷も

なく樹勢は良好であり、県内1、2の大木である。

平成8年12月 三島市教育委員会

説明板に貼られていたシール、

県指定天然記念物に指定されていた「大かし」は、平成30年(2018) 9月の台風20号

の大風等の影響により根元近くから倒れてしまいました。

よって、県指定天然記念物の指定が解除となりました

かつての「駒形諏訪神社の大カシ」

この写真は、平成26年(2014) 1月25日(土)に日本百名城で訪れた時のものである

駒形諏訪神社の右側にある「八坂神社」

説明板がなく不詳

11:54

山中城跡から国道1号に降り立つ

鳥居の扁額「諏訪駒形神社」

史跡 山中城跡(国指定史跡)

山中城は、文献によると、小田原に本城のあった北条氏が、永禄年間(1558~1570)に築城し

たと伝えられる中世最末期の山城である。

箱根山西麓の標高580mに位置する、自然の要害に囲まれた山城で、北条氏にとって、西方防

備の拠点として極めて重要視されていたが、戦国時代末期の天正18年(1590)3月、全国統一を

目指す豊臣秀吉の圧倒的大軍の前に一日で落城したと伝えられている。

三島市は山中城跡の史跡公園化を目指し、昭和48年から発掘調査を行い、その学術的成果に基

づく環境整備を実施した。その結果、本丸や岱埼出丸をはじめとした各曲輪の様子や架橋、箱

井戸、田尻の池の配置など、山城の全容がほぼ明らかになった。特に障子堀や畝堀の発見は、

水のない空堀の底に畝を残し、敵兵の行動を阻害するという、北条流築城術の特徴の一端を示

すものとして注目されている。

出土遺物には槍・短刀をはじめとする武器や鉄砲玉、柱や梁等の建築用材、日常生活用具等が

ある。なお、三の丸跡の宗閑寺には、岱埼出丸で戦死した、北条軍の松田康長をはじめ、副将

の間宮康俊、豊臣軍の一柳直末など両軍の武将が眠っている。

平成8年2月 文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会

北ノ丸にあった「国指定史跡山中城跡」と説明文は同じであったが、年度が「平成8年 12 月」

国道1号の歩道橋

左側は諏訪駒形神社入口、右側下が旧東海道の石畳で、このあと入る。

奥の道路表示板は、左方向が笹原山中バイパスで、右折すると箱根峠へと

国道1号沿いの案内表示

国道1号から旧東海道の石畳を見下ろす、左側に「雲助徳利の墓」

国道1号脇の道路標識

石柱「史跡 箱根旧街道」、二つの石碑が建つ

旧東海道に建つ、懐かしい静岡県内の標示杭

← 三島宿 宿場まで二里一町

11:57

ここは、旧東海道を歩いた時の平成30年(2018) 12月18日(火)に訪れた場所である。

国道1号から旧東海道に入り振り返る

雲助徳利(くもすけどっくり)の墓

徳利と盃を浮き彫りにしている風変わりな墓は、西国大名の剣道指南役・松谷久四郎

のもの。大酒飲みの武士だったが酒で失敗し、藩外追放の結果、箱根で雲助となった。

元来、教養があり剣の腕が立つことから多くの雲助に慕われたので仲間が建てた

雲助徳利の墓

この墓は昔から「雲助の墓」と言われています。墓石には盃と徳利が浮き出しており、その下に

「久四郎」という名前が彫られています。彼は松谷久四郎と名乗り、一説には西国大名の剣道指

南役でしたが、大酒飲みのために事件を起こして、国外追放となり、箱根で雲助の仲間に入りま

した。優れた剣術の腕前があったので、雲助をいじめる武士をこらしめたり、読み書きができる

ので、文字が読めない雲助たちの手紙を読んだり書いたり、相談に乗ったりしているうちに、や

がて雲助仲間から親分以上に慕われるようになりました。しかし、普段はお酒を飲んでごろごろ

していたので命を縮めることになってしまったのです。

彼を慕い彼に助けられた雲助仲間は、ある日相談して金を出し合い、生前お世話になったお礼に

立派なお墓をたてて恩返しをすることにしました。そして、その墓には彼が一生飲み続けた酒を、

盃と徳利で刻むことにしました。これが彼に対する最大の供養と考えたのです。

「箱根の雲助」は、悪者の代表のように言われています。しかし、もし雲助がいなかったら、箱

根の坂をのぼれない弱い女性や病人はどうしたのでしょう。このほほえましい徳利の墓を見てい

ると、雲助たちの温かい人情が伝わってくるような気がします。

なお、この墓の最初の位置は、山中の一里塚のあたりでしたが、いつの日かこの地に移ってきま

した。酒飲みの墓ですので、ふらふらして一箇所に落ち着かないようです。

平成10年12月 三島市

箱根旧街道 願合寺地区の石畳復元・整備

箱根旧街道は、慶長9年(1604)江戸幕府が整備した五街道の中で、江戸と京都を結ぶ一番の主

要街道である東海道のうち小田原宿と三島宿を結ぶ、標高845mの箱根峠を越える箱根八里(約

32km)の区間である。

この旧街道には、通行の人馬を保護する松や杉の並木が作られ、道のりを正確にするための一

里塚が築かれた。またローム層の土で大変滑りやすい道なので、やがてその道に竹が敷かれた

が、延宝8年(1680)頃には石畳の道に改修された。

三島市は貴重な文化遺産である石畳の活用を図るため、この「願合寺地区」721mのうち、昭

和47年に修復整備をした255mの中間部を除く約466mの区間を、可能な限り江戸時代の景観

を保って、平成7年度(1995)に復元・整備した。

調査の結果を基に、管理のための下部基礎を設け、下図のように、石畳がよく残っていた所約

188mの間は、江戸時代の石を元の位置に戻して復元し、石畳の少なかった所や全くなかった

所約278mの間は、江戸時代の石に加え、神奈川県根府川町で採石した安山岩を補填した。

平成8年2月 三島市教育委員会

箱根旧街道の石畳

発掘調査の結果、石畳幅2間(約3.6m)を基本とし、道の両側の縁石は比較的大きめの

石がほぼ直線的に並ぶように配置され、基礎は作らずローム層の土の上に敷き並べた

ものであることが確認された。また、寛政年間(1789~1801)に描かれた「五街道分間

延絵図」に記載がある「石橋」が二か所発見された。

また発見された「石橋」のうち、「一本杉石橋」と称される一か所は保存状態がよい

のでそのまま残した

12:03

無量宗 慧光山 法生寺(ほうしょうじ)

山中城跡の北側にあるお寺で、帰路に立ち寄ることに

笹原山中バイパスの山中城1号トンネル

バイパスは山中城跡の北側を走る

この辺りの「箱根西麓ハイキングコース」案内板

国道1号から北ノ丸の東側を見上げる

12:06

笹原山中バイパスから国道1号を下り歩道橋。

バイパスができるまでは交通量が多くこの歩道橋も必要であったが現在は不要なものに

— 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本100名城] カテゴリの最新記事

-

日本100名城の山中城へー5、出丸御馬場跡… 2023.05.24

-

日本100名城の山中城へー4、宗閑寺、芝切… 2023.05.23

-

日本100名城の山中城へー3、北ノ丸、本丸… 2023.05.22

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.