PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

仁王門から杉林の県道723号線(関本小涌谷線)を上り、境内手前の駐車場ヘ駐車雨の中境内へ。

7月27日(火) 7:46

曹洞宗 大雄山最乗寺

所在地:神奈川県南足柄市大雄町1157

大雄山最乗寺は、曹洞宗に属し全国に4,000余りの門流をもつ寺である。御本尊は 釈迦牟尼仏、

脇侍仏として文殊、普賢の両菩薩を奉安し、日夜国土安穏万民富楽を祈ると共に、真人打出の

修行専門道場である。

開創以来600年の歴史をもつ関東の霊場として知られ、境内山林130町歩、老杉茂り霊気は満山

に漲り、堂塔は30余棟に及ぶ

開山了庵慧明禅師は、相模国大住郡糟谷の庄(現在伊勢原市)に生まれ、藤原姓である。

長じて地頭の職に在ったが、戦国乱世の虚しさを感じ、鎌倉 不聞禅師に就いて出家、能登總持

寺の峨山禅師に参じ更に丹波(兵庫県三田市)永沢寺通幻禅師の大法を相続した。

その後永沢寺、 近江總寧寺、越前龍泉寺、能登妙高庵寺、通幻禅師の後席すべてをうけて住持

し、大本山總持寺に輪住する。50才半ばにして相模国に帰り、曽我の里に 竺圡庵を結んだ。

そのある日、1羽の大鷲が禅師の袈裟をつかんで足柄の山中に飛び大松(袈裟掛けの松)の枝に

掛ける奇瑞を現じた。その啓示によってこの山中に大寺を建立、大雄山最乗寺と号した。應永元

年(1394年)3月10日のことである

境内から参道へ降り立ち

瑠璃門前の階段、右側の石燈籠には「東京有志者」と

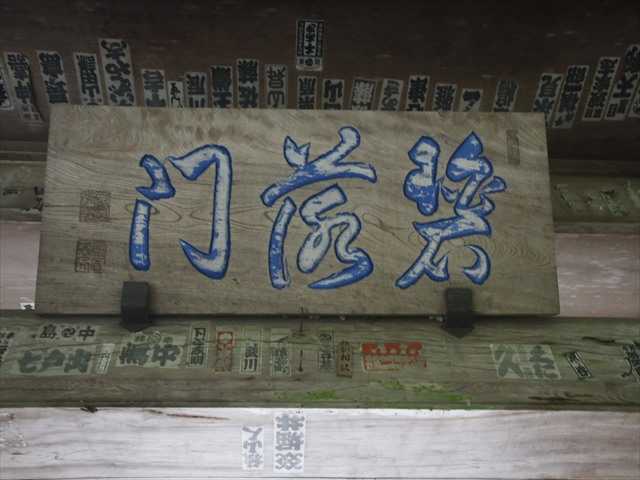

石段を上り「瑠璃門」

千社札が多く貼られていた

瑠璃門を入ると正面高台に「書院」

境内の右側に「光明亭」正面奥に「僧堂」

碧落門を出て参道を見下ろす。

左の石段は瑠璃門への階段

参道横に立つ石碑

石碑には「金百圓 明治廿二年六月 誠大購」

明治時代の1円は、現在の3,800円であるとのことで、380,000円になるのだ

碧落門下にある高下駄

天狗さんの履き物は、高下駄だが、下駄は左右一対そろって役割をなすところから、夫婦和合の

信仰がうまれ、奉納者が後を絶たない

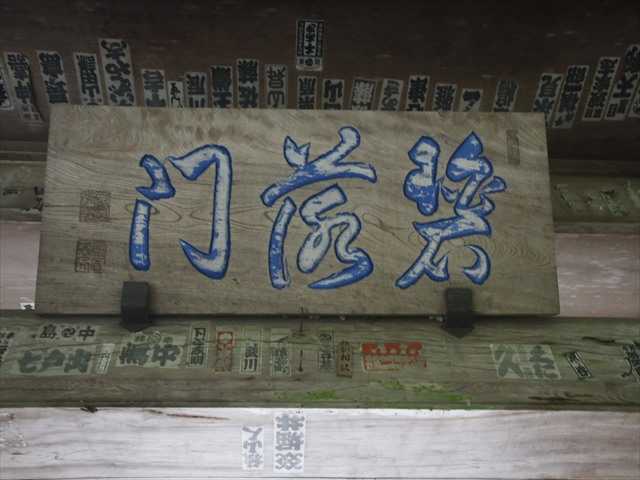

碧落門

碧落門の扁額「碧落門」

碧落門、瑠璃門、総受付がある白雲閣、衆寮、僧堂に続く回廊が禅寺らしい景観を

作っている。瑠璃門方向

碧落門を入ると正面に、本堂(護国堂)、本尊は釈迦三尊像。

昭和29年再建。間口15間、奥行き12間。昭和を代表する仏教建築家、伊藤忠太氏の設計である。

御本尊は釈迦牟尼仏、脇侍に文殊・普賢両菩薩を祀り、日夜国土安穏が祈念され、朝晩の勤行や

当山山主が修行僧に対しての説法の場である。

左に「大香爐」

本堂の扁額「護国殿」

本堂前の天水桶

雨が降っており天水桶に水が集まる

本堂前から碧落門

本堂前から右側には、開山堂、鐘楼、多宝塔 等の塔があるが雨のためここでユーターン

8:00

駐車場脇に建っていた、

東京オリンピック5000m代表「松枝博輝」 8月3日(火) 19:00 国立競技場

8:09

最乗寺から県道723号線(関本小涌谷線)を下り、大雄山駅前を通り、竜福寺交差点。

この交差点を左折、県道78号線(御殿場大井線)を御殿場、山北方面へ

8:15

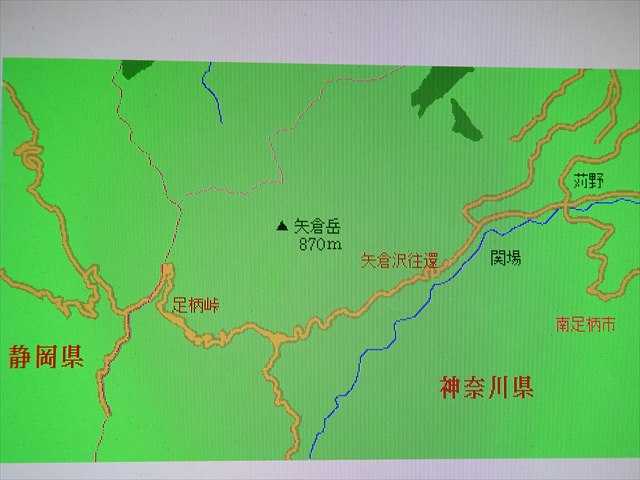

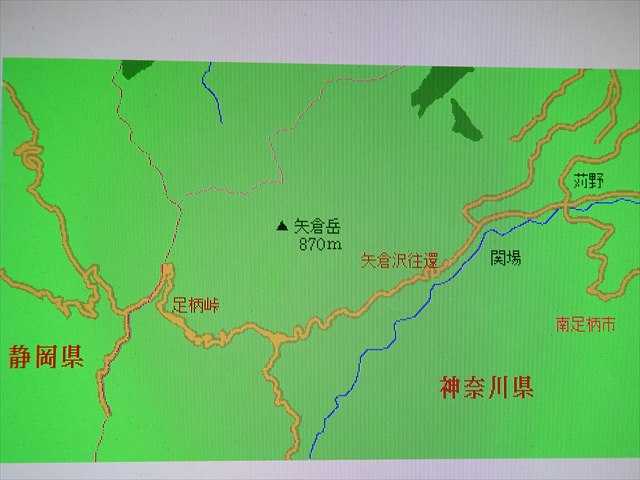

雨の中、県道78号線(御殿場大井線)を進み正面に矢倉岳。

矢倉岳は足柄平野からみるとお椀をふせたような美しい姿である。また、湘南海岸から見ても

富士山の手前に、お椀をふせたような二つの矢倉岳、金時山が見える。

矢倉岳へのハイキングコースがあり急登のあとにたどりつく頂上で、富士山から箱根、丹沢に連

なる大パノラマの眺望が見れる

8:24

県道78号線(御殿場大井線)の道路脇に立札があり車を止め振り返る。

バス停は東山。足柄道、足柄古道の道路標識

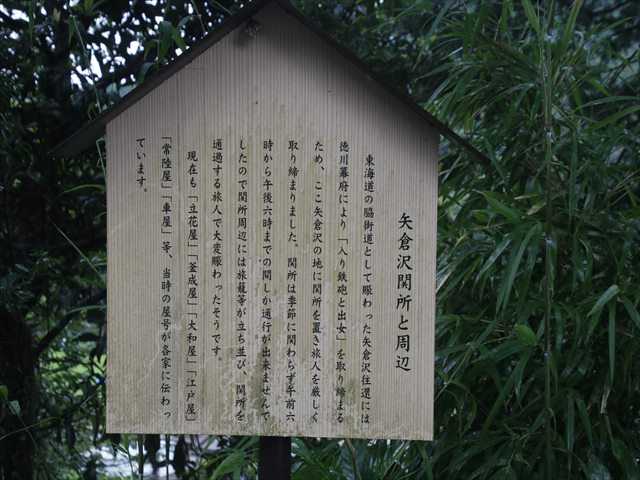

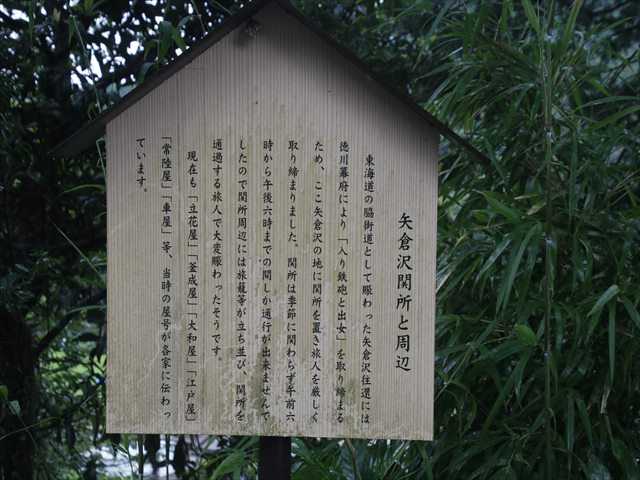

矢倉沢関所と周辺

東海道の脇街道として賑わった矢倉沢往還には徳川幕府により「入り鉄砲と出女」を取り締まる

ため、ここ矢倉沢の地に関所を置き旅人を厳しく取り締まりました。関所は季節に関わらず午前

六時から午後六時までの間しか通行が出来ませんでしたので、関所周辺には旅籠等が立ち並び、

関所を通過する旅人で賑わったそうです。

現在も「立花屋」「釜成屋」「大和屋」「江戸屋」「常陸屋」「車屋」等、当時の屋号が各家に

伝わっています

アジサイが咲く

道路の反対側に石碑群

庚申塔

バス停から小道を下り住宅街へ入ると、矢倉沢関所跡(末光家)

この写真はネットから

前方は県道78号線(御殿場大井線)の関場

足柄古道(足柄道)、矢倉往還

足柄道は古代から東西を結ぶ街道として発達し奈良時代には官道として整備された。

万葉集には西へ赴く防人の歌をはじめ、足柄を詠む多くの歌が万葉集に残り足柄峠には万葉歌碑

が集められた足柄万葉公園も整備されている。街道沿いにはヤマトタケル、源頼朝、徳川家康等

にまつわる史跡も残る。江戸時代になると東海道の脇往還として江戸赤坂から駿河吉原を結ぶ街

道として賑わった。現在でも宿場や関所跡、そして峠道に残る石畳に往時を感じる事が出来る。

古道の一部はハイキングコースとして整備されており、古人(いにしえびと)の気分でハイキン

グも楽しめる

道路標識は、直進すると県道78号線 小山 足柄峠、右折すると県道726号線 山北。

この辺りは関場で足柄峠へと坂道を上る

8:35

この先を左折すると、今年4月28日に新しく開通した「はこね金太郎ライン」へ。

箱根仙石原への近道であるが、今日はここを直進し足柄峠へ向かう

周辺観光案内

古と今をつなぐ、足柄古道

名称:足柄古道

足柄古道は、古代から東西を結ぶ街道として整備されました。万葉集にもこの地で詠まれた歌が

多く残されていることから、この道が古くから人々の往来に深く関わってきたことが分かります。

古道の一部は今でもハイキングコースとして整備され、史跡を巡りながら歩くことができます

県道78号線 (御殿場大井線)を更に進み、夕日の滝・地蔵堂

8:40

夕日の滝入口の案内

「ようこそ金太郎のふるさとへ 南足柄市」

夕日の滝まで、1.5km

足柄万葉公園までは、3.5km

アジサイが綺麗に咲いていた

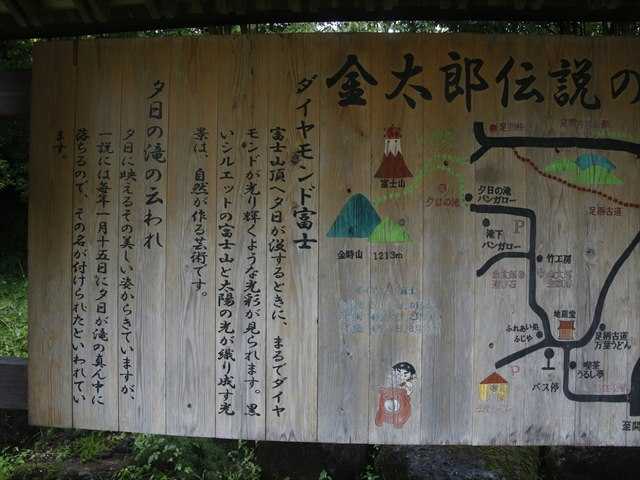

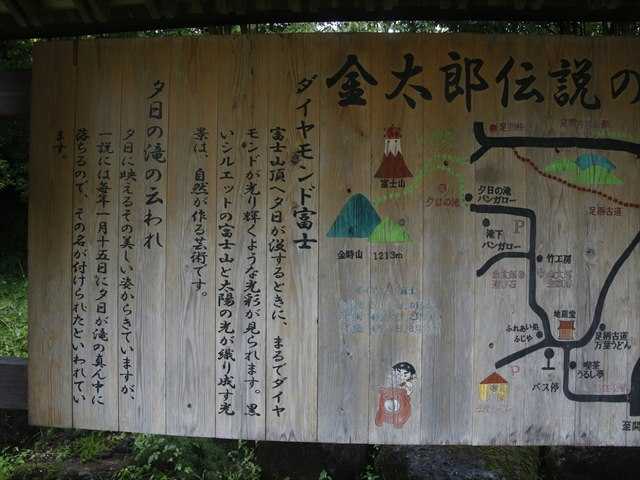

金太郎伝説の里

「足柄山の山奥で・・・ハッケヨイノコッタ・・・」と歌にうたわれた金太郎は、夕日の滝で

産湯をつかい「金太郎遊び石」で動物と遊んだと伝えられている。

大自然の中で、熊を投げ飛ばしたといわれるほど、元気のよい子供であった。後に、武将源頼

光の家来となり、坂田公時と名のって、四天王の一人として歴史に名を残した

ダイヤモンド富士

富士山頂へ夕日が没するときに、まるでダイヤモンドが光り輝くような光彩が見られます。黒い

シルエットの富士山と太陽の光が織り成す光景は、自然が作る芸術です。

金時山 5月10日、8月2日

足柄峠 4月22日、8月21日

矢倉岳 4月15日、8月28日

夕日の滝の云われ

夕日に映えるその美しい姿からきていますが、一説には毎年1月15日に夕日が滝の真ん中に落ち

るので、その名が付けられたといわれています

静岡県境まで 3.7km

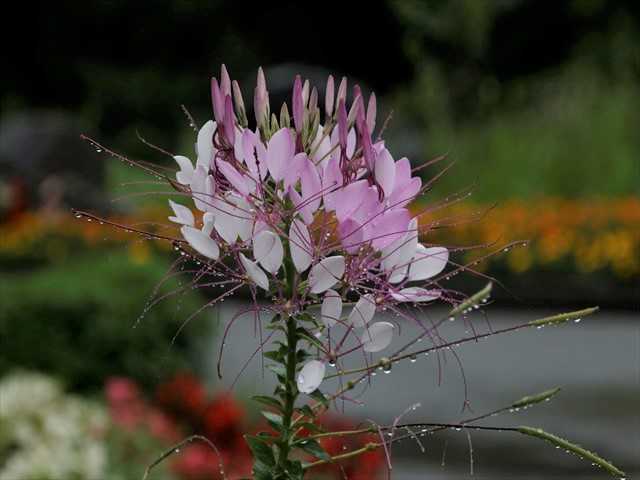

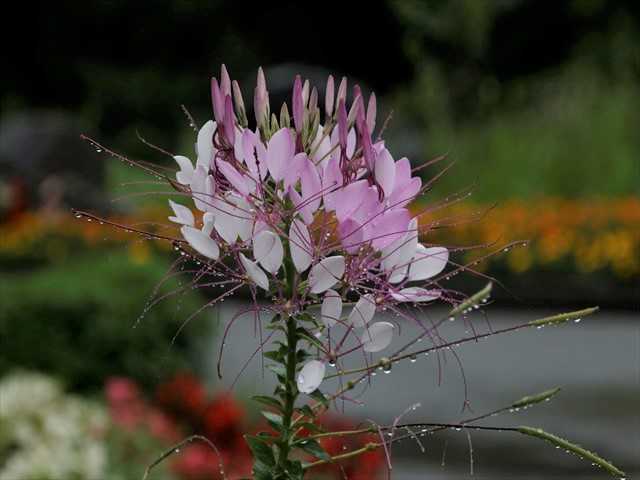

花壇を飾る花々

クレオメ

和名をセイヨウフウチョウソウ(西洋風蝶草)といいフウチョウソウ科の植物の1つ。蝶が舞う姿

にも似た美しい花を咲かせる草本で、観賞用に栽培され、また日本でも逸出帰化している。

花言葉は、「秘密のひととき」「風に舞う胡蝶」「想像したほど悪くない」

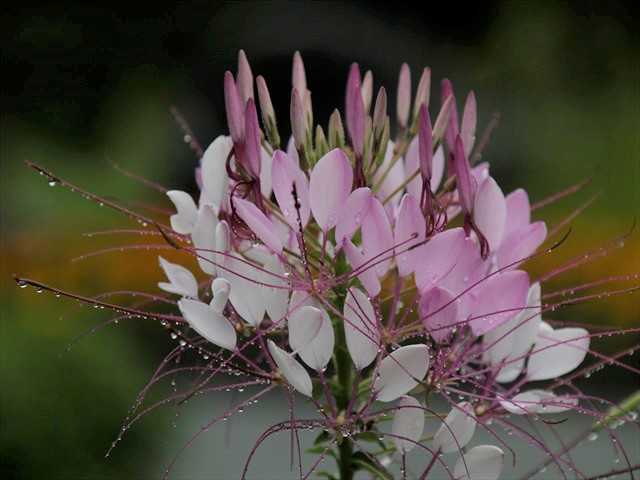

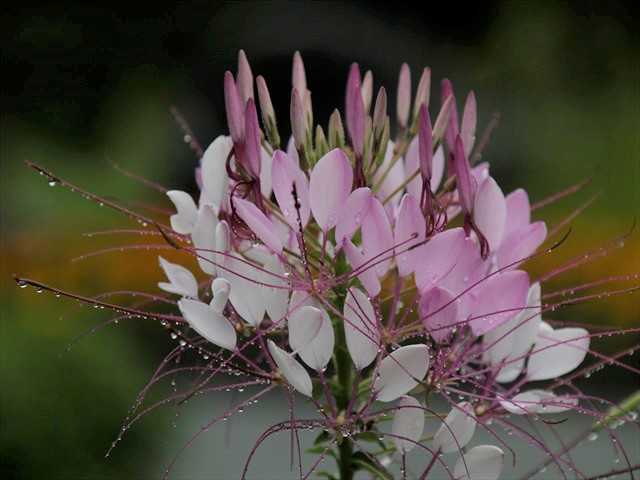

雨に濡れた花をズームアップ。

クレオメは花が少なくなる真夏にも元気によく開花します。風に蝶が舞うような花姿からセイヨ

ウフウチョウソウの名がつきました。太くて長い雌しべと、さらに長い雄しべが突出している姿

がユニークです。1輪の花の寿命は短いですが、毎日先端に向かって咲き進み、夏の間長く花を

楽しめます。蕾から咲き始めは濃い色で夕方には薄くなるので、花序の全体で見るとまるで咲き

分けしているようです。こぼれダネでもふえ、育てやすい草花です

— 続く ー

7月27日(火) 7:46

曹洞宗 大雄山最乗寺

所在地:神奈川県南足柄市大雄町1157

大雄山最乗寺は、曹洞宗に属し全国に4,000余りの門流をもつ寺である。御本尊は 釈迦牟尼仏、

脇侍仏として文殊、普賢の両菩薩を奉安し、日夜国土安穏万民富楽を祈ると共に、真人打出の

修行専門道場である。

開創以来600年の歴史をもつ関東の霊場として知られ、境内山林130町歩、老杉茂り霊気は満山

に漲り、堂塔は30余棟に及ぶ

開山了庵慧明禅師は、相模国大住郡糟谷の庄(現在伊勢原市)に生まれ、藤原姓である。

長じて地頭の職に在ったが、戦国乱世の虚しさを感じ、鎌倉 不聞禅師に就いて出家、能登總持

寺の峨山禅師に参じ更に丹波(兵庫県三田市)永沢寺通幻禅師の大法を相続した。

その後永沢寺、 近江總寧寺、越前龍泉寺、能登妙高庵寺、通幻禅師の後席すべてをうけて住持

し、大本山總持寺に輪住する。50才半ばにして相模国に帰り、曽我の里に 竺圡庵を結んだ。

そのある日、1羽の大鷲が禅師の袈裟をつかんで足柄の山中に飛び大松(袈裟掛けの松)の枝に

掛ける奇瑞を現じた。その啓示によってこの山中に大寺を建立、大雄山最乗寺と号した。應永元

年(1394年)3月10日のことである

境内から参道へ降り立ち

瑠璃門前の階段、右側の石燈籠には「東京有志者」と

石段を上り「瑠璃門」

千社札が多く貼られていた

瑠璃門を入ると正面高台に「書院」

境内の右側に「光明亭」正面奥に「僧堂」

碧落門を出て参道を見下ろす。

左の石段は瑠璃門への階段

参道横に立つ石碑

石碑には「金百圓 明治廿二年六月 誠大購」

明治時代の1円は、現在の3,800円であるとのことで、380,000円になるのだ

碧落門下にある高下駄

天狗さんの履き物は、高下駄だが、下駄は左右一対そろって役割をなすところから、夫婦和合の

信仰がうまれ、奉納者が後を絶たない

碧落門

碧落門の扁額「碧落門」

碧落門、瑠璃門、総受付がある白雲閣、衆寮、僧堂に続く回廊が禅寺らしい景観を

作っている。瑠璃門方向

碧落門を入ると正面に、本堂(護国堂)、本尊は釈迦三尊像。

昭和29年再建。間口15間、奥行き12間。昭和を代表する仏教建築家、伊藤忠太氏の設計である。

御本尊は釈迦牟尼仏、脇侍に文殊・普賢両菩薩を祀り、日夜国土安穏が祈念され、朝晩の勤行や

当山山主が修行僧に対しての説法の場である。

左に「大香爐」

本堂の扁額「護国殿」

本堂前の天水桶

雨が降っており天水桶に水が集まる

本堂前から碧落門

本堂前から右側には、開山堂、鐘楼、多宝塔 等の塔があるが雨のためここでユーターン

8:00

駐車場脇に建っていた、

東京オリンピック5000m代表「松枝博輝」 8月3日(火) 19:00 国立競技場

8:09

最乗寺から県道723号線(関本小涌谷線)を下り、大雄山駅前を通り、竜福寺交差点。

この交差点を左折、県道78号線(御殿場大井線)を御殿場、山北方面へ

8:15

雨の中、県道78号線(御殿場大井線)を進み正面に矢倉岳。

矢倉岳は足柄平野からみるとお椀をふせたような美しい姿である。また、湘南海岸から見ても

富士山の手前に、お椀をふせたような二つの矢倉岳、金時山が見える。

矢倉岳へのハイキングコースがあり急登のあとにたどりつく頂上で、富士山から箱根、丹沢に連

なる大パノラマの眺望が見れる

8:24

県道78号線(御殿場大井線)の道路脇に立札があり車を止め振り返る。

バス停は東山。足柄道、足柄古道の道路標識

矢倉沢関所と周辺

東海道の脇街道として賑わった矢倉沢往還には徳川幕府により「入り鉄砲と出女」を取り締まる

ため、ここ矢倉沢の地に関所を置き旅人を厳しく取り締まりました。関所は季節に関わらず午前

六時から午後六時までの間しか通行が出来ませんでしたので、関所周辺には旅籠等が立ち並び、

関所を通過する旅人で賑わったそうです。

現在も「立花屋」「釜成屋」「大和屋」「江戸屋」「常陸屋」「車屋」等、当時の屋号が各家に

伝わっています

アジサイが咲く

道路の反対側に石碑群

庚申塔

バス停から小道を下り住宅街へ入ると、矢倉沢関所跡(末光家)

この写真はネットから

前方は県道78号線(御殿場大井線)の関場

足柄古道(足柄道)、矢倉往還

足柄道は古代から東西を結ぶ街道として発達し奈良時代には官道として整備された。

万葉集には西へ赴く防人の歌をはじめ、足柄を詠む多くの歌が万葉集に残り足柄峠には万葉歌碑

が集められた足柄万葉公園も整備されている。街道沿いにはヤマトタケル、源頼朝、徳川家康等

にまつわる史跡も残る。江戸時代になると東海道の脇往還として江戸赤坂から駿河吉原を結ぶ街

道として賑わった。現在でも宿場や関所跡、そして峠道に残る石畳に往時を感じる事が出来る。

古道の一部はハイキングコースとして整備されており、古人(いにしえびと)の気分でハイキン

グも楽しめる

道路標識は、直進すると県道78号線 小山 足柄峠、右折すると県道726号線 山北。

この辺りは関場で足柄峠へと坂道を上る

8:35

この先を左折すると、今年4月28日に新しく開通した「はこね金太郎ライン」へ。

箱根仙石原への近道であるが、今日はここを直進し足柄峠へ向かう

周辺観光案内

古と今をつなぐ、足柄古道

名称:足柄古道

足柄古道は、古代から東西を結ぶ街道として整備されました。万葉集にもこの地で詠まれた歌が

多く残されていることから、この道が古くから人々の往来に深く関わってきたことが分かります。

古道の一部は今でもハイキングコースとして整備され、史跡を巡りながら歩くことができます

県道78号線 (御殿場大井線)を更に進み、夕日の滝・地蔵堂

8:40

夕日の滝入口の案内

「ようこそ金太郎のふるさとへ 南足柄市」

夕日の滝まで、1.5km

足柄万葉公園までは、3.5km

アジサイが綺麗に咲いていた

金太郎伝説の里

「足柄山の山奥で・・・ハッケヨイノコッタ・・・」と歌にうたわれた金太郎は、夕日の滝で

産湯をつかい「金太郎遊び石」で動物と遊んだと伝えられている。

大自然の中で、熊を投げ飛ばしたといわれるほど、元気のよい子供であった。後に、武将源頼

光の家来となり、坂田公時と名のって、四天王の一人として歴史に名を残した

ダイヤモンド富士

富士山頂へ夕日が没するときに、まるでダイヤモンドが光り輝くような光彩が見られます。黒い

シルエットの富士山と太陽の光が織り成す光景は、自然が作る芸術です。

金時山 5月10日、8月2日

足柄峠 4月22日、8月21日

矢倉岳 4月15日、8月28日

夕日の滝の云われ

夕日に映えるその美しい姿からきていますが、一説には毎年1月15日に夕日が滝の真ん中に落ち

るので、その名が付けられたといわれています

静岡県境まで 3.7km

花壇を飾る花々

クレオメ

和名をセイヨウフウチョウソウ(西洋風蝶草)といいフウチョウソウ科の植物の1つ。蝶が舞う姿

にも似た美しい花を咲かせる草本で、観賞用に栽培され、また日本でも逸出帰化している。

花言葉は、「秘密のひととき」「風に舞う胡蝶」「想像したほど悪くない」

雨に濡れた花をズームアップ。

クレオメは花が少なくなる真夏にも元気によく開花します。風に蝶が舞うような花姿からセイヨ

ウフウチョウソウの名がつきました。太くて長い雌しべと、さらに長い雄しべが突出している姿

がユニークです。1輪の花の寿命は短いですが、毎日先端に向かって咲き進み、夏の間長く花を

楽しめます。蕾から咲き始めは濃い色で夕方には薄くなるので、花序の全体で見るとまるで咲き

分けしているようです。こぼれダネでもふえ、育てやすい草花です

— 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.