PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

前回訪れなかった、夕日の滝の近くにある足柄地蔵堂へ立ち寄る。

7月27日(火) 8:45

地蔵堂の左側を進むと夕日の滝へ、左下には駐車場・トイレがある

地蔵堂ウォーキングマップ

金太郎生誕の地 地蔵堂へようこそ

自然豊かな里山散策をお楽しみください

車を道路脇に駐車して雨の中地蔵堂へ

地蔵堂

所在地:神奈川県南足柄市矢倉沢

木造地蔵菩薩立像

地蔵堂内厨子

地蔵堂の扁額「足柄 地蔵尊」

地蔵堂前に飾られた花

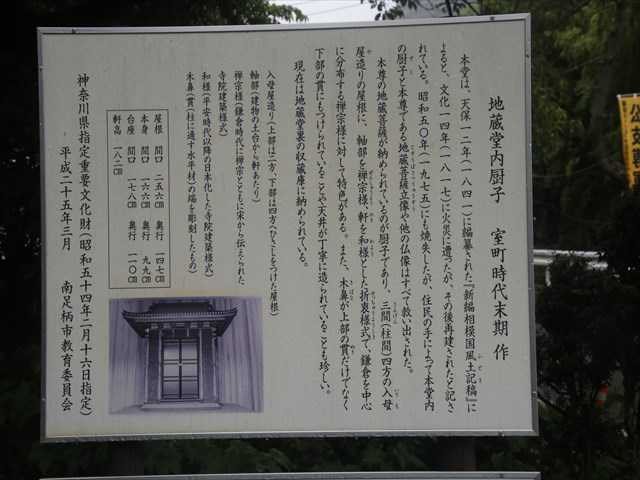

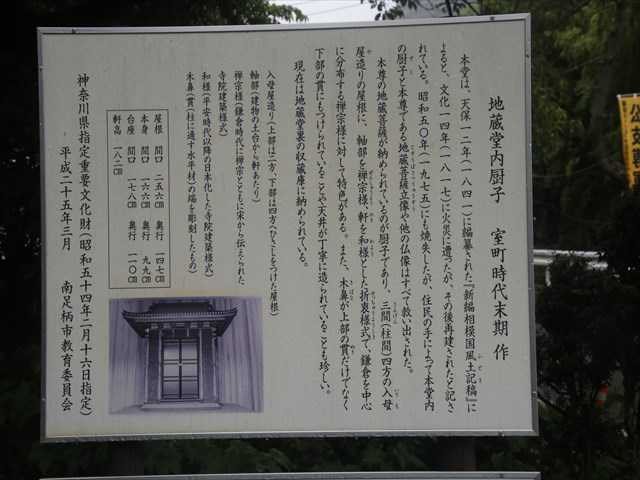

地蔵堂内厨子 室町時代末期 作

本堂は、天保12年(1841)に編集された『新編相模国風土記稿』によると、文化14年(1817)に

火災に遭ったが、その後再建されたと記されている。昭和50年(1975)にも焼失したが、住民の

手によって本堂内の厨子と本尊である地蔵菩薩立像や他の仏像はすべて救い出された。

本尊の地蔵菩薩が納められているのが厨子であり、三間(柱間)四方の入母屋造りの屋根に、軸部

を禅宗様、軒を和様とした折衷様式で、鎌倉を中心に分布する禅宗様に対して特色がある。

また、木鼻が上部の貫だけでなく下部の貫にもつけられていることや天井が丁寧に造られている

現在は地蔵堂裏の収蔵庫に納められている。

・入母屋造り:上部は二方、下部は四方へひさしをつけた屋根

・軸部:建物の土台から軒あたり

・禅宗様:鎌倉時代に禅宗とともに宗から伝えられた寺院建築様式

・和様:平安時代以降の日本化した寺院建築様式

神奈川県指定重要文化財(昭和54年2月16日指定)

平成25年3月 南足柄市教育委員会

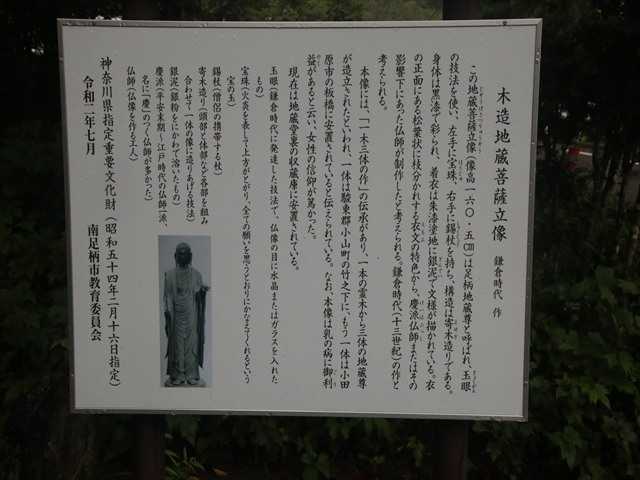

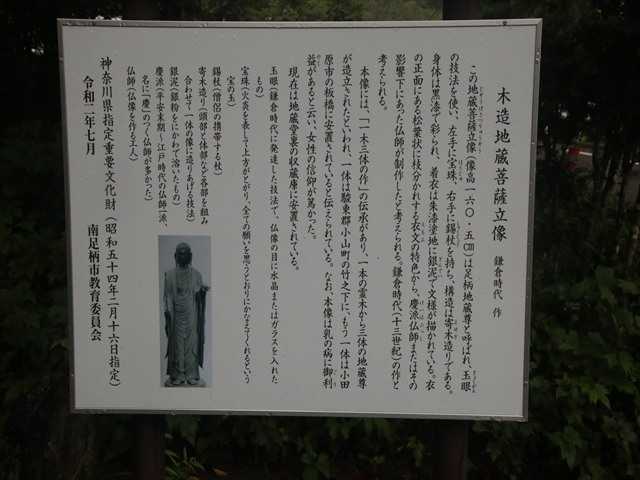

木造地蔵菩薩立像 鎌倉時代 作

この地蔵菩薩立像(像高160.5cm)は足柄地蔵尊と呼ばれ、玉眼の技法を使い、左手に宝珠、右手

に錫杖を持ち、構造は寄木造りである。身体は黒漆で彩られ、着衣は朱漆塗地に銀泥で文様が描

かれている。衣の正面にある松葉状に枝分かれする衣文の特色から、慶派仏師またはその影響下

にあった仏師が制作したと考えられる。鎌倉時代(十三世紀)の作と考えられる。

本像には、「一木三体の作」の伝承があり、一本の霊木から三体の地蔵尊が造立されたといわれ、

一体は駿東郡小山町の竹之下に、もう一体は小田原市の板橋に安置されていると伝えられている。

なお、本像は乳の病に御利益があると云い、女性の信仰が篤かった。

現在は地蔵堂裏の収蔵庫に安置されている。

・玉眼:鎌倉時代に発達した技法で、仏像の目に水晶またはガラスを入れたもの

・宝珠:火災を表して上方がとがり全ての願いを思うとおりにかなえてくれるという宝の玉

・錫杖(しゃくじょう):僧侶の携帯する杖

・寄木造り:頭部と体部など各部を組み合わせて一体の像に造りあげる技法

・銀泥(ぎんでい):銀粉をにかわで溶いたもの

・慶派(けいは):平安末期~江戸時代の仏師一派、名に「慶」のつく仏師が多かった

・仏師:仏像を作る工人

神奈川県指定重要文化財(昭和54年2月16日指定)

令和2年7月 南足柄市教育委員会

雨の中アジサイが咲く

地蔵堂から見下ろす

近くの駐車場脇に咲いていたアジサイ

小雨の中アジサイを追う

ズームアップ

9:00

足柄地蔵堂から夕日の滝方面へ、前回はこの先を直進した。左折すると「はこね金太郎ライン」。

金太郎の生家跡と金太郎遊び石。

所在地:神奈川県南足柄市矢倉沢2324

雨が降っていたので今回はここで引返すことにする。雨が強いので車中から撮影

金太郎遊び石

蛤沢(はまぐりざわ)周辺

地蔵堂地区は、かつて本州と伊豆地塊に挟まれた、海の底に溜まった泥や砂や礫でできた層(足柄

層群)と、その上を覆う箱根火山の熔岩や火山灰の層から成り立っています。

金太郎伝説が残るここ地蔵堂地区では、「蛤沢」という地名の由来となった海成層の痕跡(貝化石)

や、断層によってできた滝を観察することが出来ます

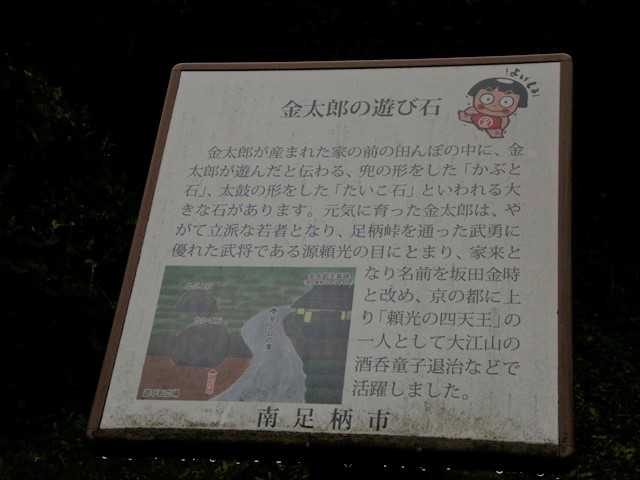

金太郎の遊び石

金太郎が産まれた家の前の田んぼの中に、金太郎が遊んだと伝わる、兜の形をした「かぶと石」、

太鼓の形をした「たいこ石」といわれる大きな石があります。元気に育った金太郎は、やがて立

派な若者となり、足柄峠を通った武勇に優れた武将である源頼光の目にとまり、家来となり名前

を坂田金時と改め、京の都に上り「頼光の四天王」の一人として大江山の酒呑童子退治などで活

躍しました。

南足柄市

夕日の滝

酒匂川の支流内川にかかる落差約23メートル、幅約5メートルの滝で金太郎が産湯を

つかった滝と伝えられている。夕日の滝の名称は、夕日に映える美しさから名付けら

れたと言われている。

この写真は、5月25日(金)に訪れた時の写真である

県道78号線(御殿場大井線)に戻り、足柄峠へ向かう。

道路脇に建つ石碑には「○○山〇」

足柄古道の案内標識があるが一人では・・・・・。ヒルもいると

9:14

さらに県道78号線(御殿場大井線)を上ると、バス停「見晴台」

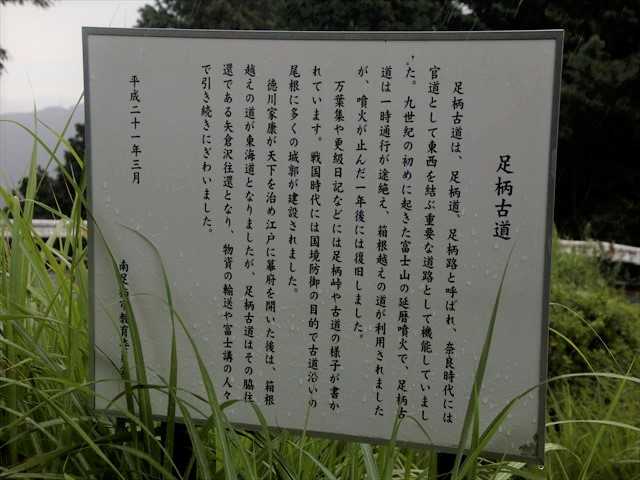

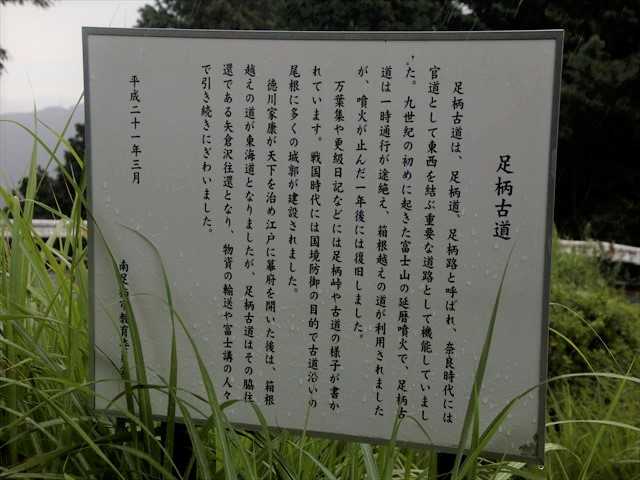

足柄古道は、足柄道、足柄路と呼ばれ奈良時代には官道として東西を結ぶ重要な道路として機能

していました。九世紀の初めに起きた富士山の延暦噴火で、足柄古道は一時通行が途絶え、箱根

越えの道が利用されましたが、噴火が止んだ一年後には復旧しました。

万葉集や更級日記などには足柄峠や古道の様子が書かれています。戦国時代には国境防御の目的

で古道沿いの尾根に多くの城郭が建設されました。

徳川家康が天下を治め江戸に幕府を開いた後は、箱根越えの道が東海道となりましたが、足柄古

道はその脇往還である矢倉沢往還となり、物資の輸送や富士講の人々で引き続きにぎわいました。

平成21年3月 南足柄市教育委員会

四阿があり、天気が良いと相模湾が見えるのであろうが

四阿近くにこんな立札

「7月25日に クマ と思われる目撃情報がありましたので、 注意 して下さい。」

南足柄市 産業振興課 環境課

9:18

さらに足柄峠に向かって登ると、車中から木々の間に子連れのシカを発見

道路脇に車を駐車、車中から撮影

こちらの様子をうかがっているのか

親シカをズームアップ

9:20

足柄万葉公園

所在地:神奈川県南足柄市

足柄万葉公園は、神奈川県(相模の国)と静岡県(駿河の国)の県境にある足柄峠を主とし、南には

箱根、東に足柄平野や遠くに相模湾が見渡せ、自然を破壊することなく、市民や観光客が自然の

中で憩いながら歴史にふれ、文化的教養の向上を図ることを目的として開設された

足柄万葉公園 案内図

● 万葉広場一周 約45分

● 足柄神社跡まで約7分

園内は、歴史散策・自然の景勝・万葉集を味わうの三区分からなっており、万葉集に出てくる足

柄ゆかりの歌を刻んだ石碑(根府川石)と、歌に出てくるネズ、エゴノキ、アセビ等約90種の植物

などが植栽してあります。

また、アブラチャン(油瀝青 別名;ムラダチ)が多く自生し、早春(3月〜4月)には黄色い小さな

花が園内を彩りますと。

公園内には、歌の解説板、あづまや、駐車場(5〜6台駐車可)が設けてある。

左下の矢倉沢・関本から上って来た。富士山の眺望もよいのでまたいつか訪れたいものです

石碑には「希望の丘」

← 足柄峠 0.6km、 駿河小山駅 6.3km →

ここが駐車場であったのか

石碑には「かながわ景勝50選 足柄峠」

9:23

静岡県との県境、静岡県小山町

御殿場 15km 小山 8km

県境にある「足柄明神社」

所在地:神奈川県南足柄市矢倉沢

雨が激しくなり参拝は次回にすることに

足柄明神社のご案内

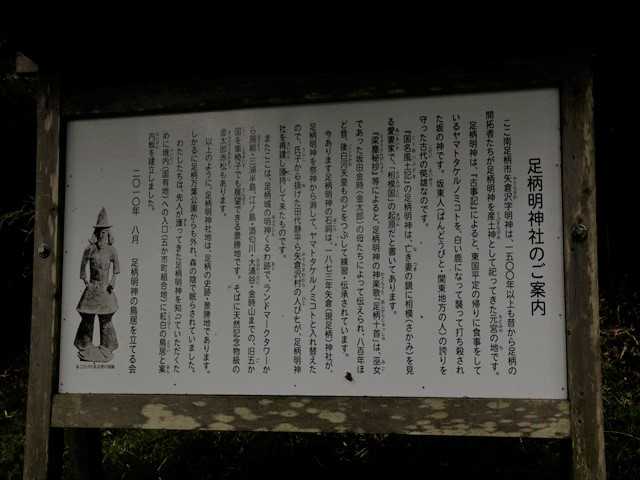

ここ南足柄市矢倉沢字明神は、1500年以上も昔から足柄の開拓者たちが足柄明神を産土神とし

て祀ってきた元宮の地です。足柄明神は、『古事記』によると、東国平定の帰りに食事をしてい

るヤマトタケルノミコトを、白い鹿になって襲って打ち殺された坂の神です。坂東人(ばんどう

びと・関東地方の人)の誇りを守った古代の英雄なのです。

『国名風土記』の足柄明神は、亡き妻の鏡に相模(さかみ)を見る愛妻家で「相模国」の起源だと

書いてあります。

『梁塵秘抄』等によると、足柄明神の神楽歌「足柄十首」は、巫女であった坂田金時(金太郎)の

母たちによって伝えられ、八百年ほど昔、後白河天皇ものどをつぶして練習・伝承されています。

今あります足柄明神の石祠は、1873年矢倉(現足柄)神社が、足柄明神を祭神から消して、ヤマト

タケルノミコトと入れ替えたので、氏子から抜けた田代静平ら矢倉沢村の人びとが、足柄明神社

を再建し護持して来たものです。

またここは、足柄城の明神くるわ跡で、ランドマークタワーから房総・三浦半島、江ノ島・酒匂

川・大涌谷・金時山までの、旧五か国を車椅子でも展望できる景勝地です。そばに天然記念物級

の金太郎赤松もあります。

以上のように、足柄明神社地は、足柄の史跡・景勝地であります。しかるに足柄万葉公園からも

外れ、森の陰で眠らされていました。わたしたちは、先人が護ってきた足柄明神を知っていただ

くために境内(国有地)への入口(五か市町組合地)に紅白の鳥居と案内板を建立しました。

2010年8月 足柄明神の鳥居を立てる会

奥に足柄明神の茅の輪くぐり

9:32

県道78号線(御殿場大井線)沿いに、足柄古道の案内標識

下ると「足柄古道 足柄神社跡・地蔵堂」

上ると「聖天堂・至金時山 約4.0km」

足柄道

足柄道は、今から約1200年前の奈良・平安時代の官道で、西の都から静岡へ、さらに、御殿場

からこの地(足柄峠)を越えて坂本(関本)をとおり小総(国府津)から箕輪(伊勢原)、武蔵へと続い

ていました。802年に富士山が噴火して足柄峠が埋まってしまった時は、御殿場から箱根へ出て

碓氷峠から明神を越えて、関本に下る碓氷道が利用されたこともありますが、古代の官道はほと

んど足柄峠であったのです。その後、今の東海道が主流となり足柄道の往来も少なくなりました。

南足柄は都から関東に入る玄関口であったわけで、中央の文化の一番早く伝えられる所でもあっ

たといえます

9:40

足柄山聖天堂

所在地:静岡県駿東郡小山町竹之下3649

聖天堂は、日本三大聖天尊のひとつ足柄聖天で、本尊は弘法大師が自筆の「足柄峠」の額と共

に奉納したといわれる大聖歓喜双身天(石像1.8m)をまつり、ご利益は、一家和合、商売繁盛、

縁結び、厄除で、毎年4月20日の大祭には多くの観光客でにぎわう。

屋根がシートで覆われ工事中なのか

足柄山聖天堂前に「クマにまたがった金太郎」の石像

— 続く ー

7月27日(火) 8:45

地蔵堂の左側を進むと夕日の滝へ、左下には駐車場・トイレがある

地蔵堂ウォーキングマップ

金太郎生誕の地 地蔵堂へようこそ

自然豊かな里山散策をお楽しみください

車を道路脇に駐車して雨の中地蔵堂へ

地蔵堂

所在地:神奈川県南足柄市矢倉沢

木造地蔵菩薩立像

地蔵堂内厨子

地蔵堂の扁額「足柄 地蔵尊」

地蔵堂前に飾られた花

地蔵堂内厨子 室町時代末期 作

本堂は、天保12年(1841)に編集された『新編相模国風土記稿』によると、文化14年(1817)に

火災に遭ったが、その後再建されたと記されている。昭和50年(1975)にも焼失したが、住民の

手によって本堂内の厨子と本尊である地蔵菩薩立像や他の仏像はすべて救い出された。

本尊の地蔵菩薩が納められているのが厨子であり、三間(柱間)四方の入母屋造りの屋根に、軸部

を禅宗様、軒を和様とした折衷様式で、鎌倉を中心に分布する禅宗様に対して特色がある。

また、木鼻が上部の貫だけでなく下部の貫にもつけられていることや天井が丁寧に造られている

現在は地蔵堂裏の収蔵庫に納められている。

・入母屋造り:上部は二方、下部は四方へひさしをつけた屋根

・軸部:建物の土台から軒あたり

・禅宗様:鎌倉時代に禅宗とともに宗から伝えられた寺院建築様式

・和様:平安時代以降の日本化した寺院建築様式

神奈川県指定重要文化財(昭和54年2月16日指定)

平成25年3月 南足柄市教育委員会

木造地蔵菩薩立像 鎌倉時代 作

この地蔵菩薩立像(像高160.5cm)は足柄地蔵尊と呼ばれ、玉眼の技法を使い、左手に宝珠、右手

に錫杖を持ち、構造は寄木造りである。身体は黒漆で彩られ、着衣は朱漆塗地に銀泥で文様が描

かれている。衣の正面にある松葉状に枝分かれする衣文の特色から、慶派仏師またはその影響下

にあった仏師が制作したと考えられる。鎌倉時代(十三世紀)の作と考えられる。

本像には、「一木三体の作」の伝承があり、一本の霊木から三体の地蔵尊が造立されたといわれ、

一体は駿東郡小山町の竹之下に、もう一体は小田原市の板橋に安置されていると伝えられている。

なお、本像は乳の病に御利益があると云い、女性の信仰が篤かった。

現在は地蔵堂裏の収蔵庫に安置されている。

・玉眼:鎌倉時代に発達した技法で、仏像の目に水晶またはガラスを入れたもの

・宝珠:火災を表して上方がとがり全ての願いを思うとおりにかなえてくれるという宝の玉

・錫杖(しゃくじょう):僧侶の携帯する杖

・寄木造り:頭部と体部など各部を組み合わせて一体の像に造りあげる技法

・銀泥(ぎんでい):銀粉をにかわで溶いたもの

・慶派(けいは):平安末期~江戸時代の仏師一派、名に「慶」のつく仏師が多かった

・仏師:仏像を作る工人

神奈川県指定重要文化財(昭和54年2月16日指定)

令和2年7月 南足柄市教育委員会

雨の中アジサイが咲く

地蔵堂から見下ろす

近くの駐車場脇に咲いていたアジサイ

小雨の中アジサイを追う

ズームアップ

9:00

足柄地蔵堂から夕日の滝方面へ、前回はこの先を直進した。左折すると「はこね金太郎ライン」。

金太郎の生家跡と金太郎遊び石。

所在地:神奈川県南足柄市矢倉沢2324

雨が降っていたので今回はここで引返すことにする。雨が強いので車中から撮影

金太郎遊び石

蛤沢(はまぐりざわ)周辺

地蔵堂地区は、かつて本州と伊豆地塊に挟まれた、海の底に溜まった泥や砂や礫でできた層(足柄

層群)と、その上を覆う箱根火山の熔岩や火山灰の層から成り立っています。

金太郎伝説が残るここ地蔵堂地区では、「蛤沢」という地名の由来となった海成層の痕跡(貝化石)

や、断層によってできた滝を観察することが出来ます

金太郎の遊び石

金太郎が産まれた家の前の田んぼの中に、金太郎が遊んだと伝わる、兜の形をした「かぶと石」、

太鼓の形をした「たいこ石」といわれる大きな石があります。元気に育った金太郎は、やがて立

派な若者となり、足柄峠を通った武勇に優れた武将である源頼光の目にとまり、家来となり名前

を坂田金時と改め、京の都に上り「頼光の四天王」の一人として大江山の酒呑童子退治などで活

躍しました。

南足柄市

夕日の滝

酒匂川の支流内川にかかる落差約23メートル、幅約5メートルの滝で金太郎が産湯を

つかった滝と伝えられている。夕日の滝の名称は、夕日に映える美しさから名付けら

れたと言われている。

この写真は、5月25日(金)に訪れた時の写真である

県道78号線(御殿場大井線)に戻り、足柄峠へ向かう。

道路脇に建つ石碑には「○○山〇」

足柄古道の案内標識があるが一人では・・・・・。ヒルもいると

9:14

さらに県道78号線(御殿場大井線)を上ると、バス停「見晴台」

足柄古道は、足柄道、足柄路と呼ばれ奈良時代には官道として東西を結ぶ重要な道路として機能

していました。九世紀の初めに起きた富士山の延暦噴火で、足柄古道は一時通行が途絶え、箱根

越えの道が利用されましたが、噴火が止んだ一年後には復旧しました。

万葉集や更級日記などには足柄峠や古道の様子が書かれています。戦国時代には国境防御の目的

で古道沿いの尾根に多くの城郭が建設されました。

徳川家康が天下を治め江戸に幕府を開いた後は、箱根越えの道が東海道となりましたが、足柄古

道はその脇往還である矢倉沢往還となり、物資の輸送や富士講の人々で引き続きにぎわいました。

平成21年3月 南足柄市教育委員会

四阿があり、天気が良いと相模湾が見えるのであろうが

四阿近くにこんな立札

「7月25日に クマ と思われる目撃情報がありましたので、 注意 して下さい。」

南足柄市 産業振興課 環境課

9:18

さらに足柄峠に向かって登ると、車中から木々の間に子連れのシカを発見

道路脇に車を駐車、車中から撮影

こちらの様子をうかがっているのか

親シカをズームアップ

9:20

足柄万葉公園

所在地:神奈川県南足柄市

足柄万葉公園は、神奈川県(相模の国)と静岡県(駿河の国)の県境にある足柄峠を主とし、南には

箱根、東に足柄平野や遠くに相模湾が見渡せ、自然を破壊することなく、市民や観光客が自然の

中で憩いながら歴史にふれ、文化的教養の向上を図ることを目的として開設された

足柄万葉公園 案内図

● 万葉広場一周 約45分

● 足柄神社跡まで約7分

園内は、歴史散策・自然の景勝・万葉集を味わうの三区分からなっており、万葉集に出てくる足

柄ゆかりの歌を刻んだ石碑(根府川石)と、歌に出てくるネズ、エゴノキ、アセビ等約90種の植物

などが植栽してあります。

また、アブラチャン(油瀝青 別名;ムラダチ)が多く自生し、早春(3月〜4月)には黄色い小さな

花が園内を彩りますと。

公園内には、歌の解説板、あづまや、駐車場(5〜6台駐車可)が設けてある。

左下の矢倉沢・関本から上って来た。富士山の眺望もよいのでまたいつか訪れたいものです

石碑には「希望の丘」

← 足柄峠 0.6km、 駿河小山駅 6.3km →

ここが駐車場であったのか

石碑には「かながわ景勝50選 足柄峠」

9:23

静岡県との県境、静岡県小山町

御殿場 15km 小山 8km

県境にある「足柄明神社」

所在地:神奈川県南足柄市矢倉沢

雨が激しくなり参拝は次回にすることに

足柄明神社のご案内

ここ南足柄市矢倉沢字明神は、1500年以上も昔から足柄の開拓者たちが足柄明神を産土神とし

て祀ってきた元宮の地です。足柄明神は、『古事記』によると、東国平定の帰りに食事をしてい

るヤマトタケルノミコトを、白い鹿になって襲って打ち殺された坂の神です。坂東人(ばんどう

びと・関東地方の人)の誇りを守った古代の英雄なのです。

『国名風土記』の足柄明神は、亡き妻の鏡に相模(さかみ)を見る愛妻家で「相模国」の起源だと

書いてあります。

『梁塵秘抄』等によると、足柄明神の神楽歌「足柄十首」は、巫女であった坂田金時(金太郎)の

母たちによって伝えられ、八百年ほど昔、後白河天皇ものどをつぶして練習・伝承されています。

今あります足柄明神の石祠は、1873年矢倉(現足柄)神社が、足柄明神を祭神から消して、ヤマト

タケルノミコトと入れ替えたので、氏子から抜けた田代静平ら矢倉沢村の人びとが、足柄明神社

を再建し護持して来たものです。

またここは、足柄城の明神くるわ跡で、ランドマークタワーから房総・三浦半島、江ノ島・酒匂

川・大涌谷・金時山までの、旧五か国を車椅子でも展望できる景勝地です。そばに天然記念物級

の金太郎赤松もあります。

以上のように、足柄明神社地は、足柄の史跡・景勝地であります。しかるに足柄万葉公園からも

外れ、森の陰で眠らされていました。わたしたちは、先人が護ってきた足柄明神を知っていただ

くために境内(国有地)への入口(五か市町組合地)に紅白の鳥居と案内板を建立しました。

2010年8月 足柄明神の鳥居を立てる会

奥に足柄明神の茅の輪くぐり

9:32

県道78号線(御殿場大井線)沿いに、足柄古道の案内標識

下ると「足柄古道 足柄神社跡・地蔵堂」

上ると「聖天堂・至金時山 約4.0km」

足柄道

足柄道は、今から約1200年前の奈良・平安時代の官道で、西の都から静岡へ、さらに、御殿場

からこの地(足柄峠)を越えて坂本(関本)をとおり小総(国府津)から箕輪(伊勢原)、武蔵へと続い

ていました。802年に富士山が噴火して足柄峠が埋まってしまった時は、御殿場から箱根へ出て

碓氷峠から明神を越えて、関本に下る碓氷道が利用されたこともありますが、古代の官道はほと

んど足柄峠であったのです。その後、今の東海道が主流となり足柄道の往来も少なくなりました。

南足柄は都から関東に入る玄関口であったわけで、中央の文化の一番早く伝えられる所でもあっ

たといえます

9:40

足柄山聖天堂

所在地:静岡県駿東郡小山町竹之下3649

聖天堂は、日本三大聖天尊のひとつ足柄聖天で、本尊は弘法大師が自筆の「足柄峠」の額と共

に奉納したといわれる大聖歓喜双身天(石像1.8m)をまつり、ご利益は、一家和合、商売繁盛、

縁結び、厄除で、毎年4月20日の大祭には多くの観光客でにぎわう。

屋根がシートで覆われ工事中なのか

足柄山聖天堂前に「クマにまたがった金太郎」の石像

— 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.