PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: ヒロ散歩

雨の中、足柄峠周辺の足柄之関跡、足柄山聖天堂。

7月27日(火) 9:40

雨の県道78号線(御殿場大井線)を上り、足柄峠へ。

ここ足柄峠は、奈良・平安の時代には東国と西国とを結ぶ官道(足柄道)であり、東海道の交通

の要所でもありました。当時、東国から西日本の防備のために赴いた防人が、足柄山や足柄地

方を詠んだ歌が万葉集の中に多いことでも知られています。また、峠の足柄城址から見る富士

山は、長い尾をひく裾野から雪をかぶった頂上まで手に取るように大きく壮大です

足柄城址遊歩道案内図

足柄城は、後北条氏によって築城された戦国時代の出城です。

(西暦1590年)豊臣秀吉の小田原攻め後廃城となりました

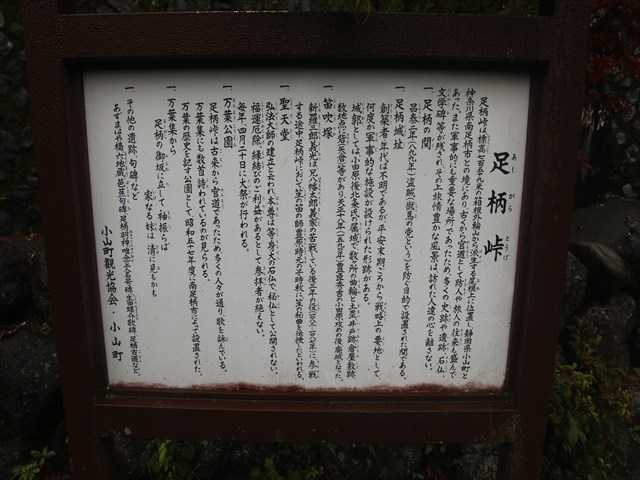

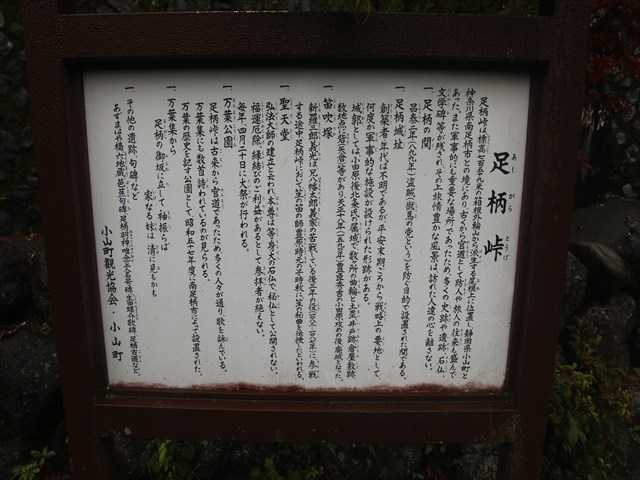

足柄峠

標高759米 静岡県小山町

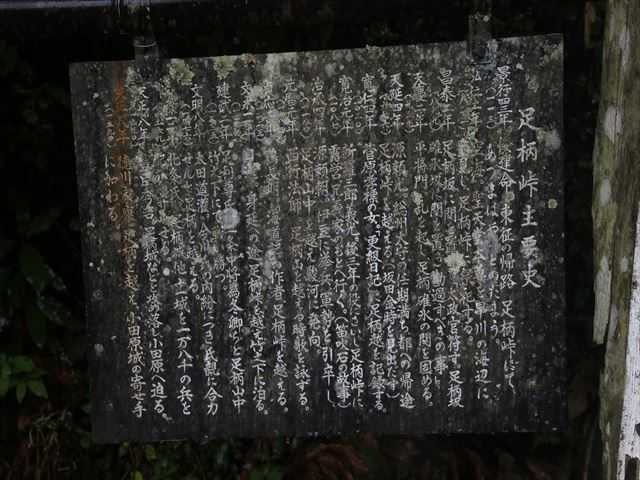

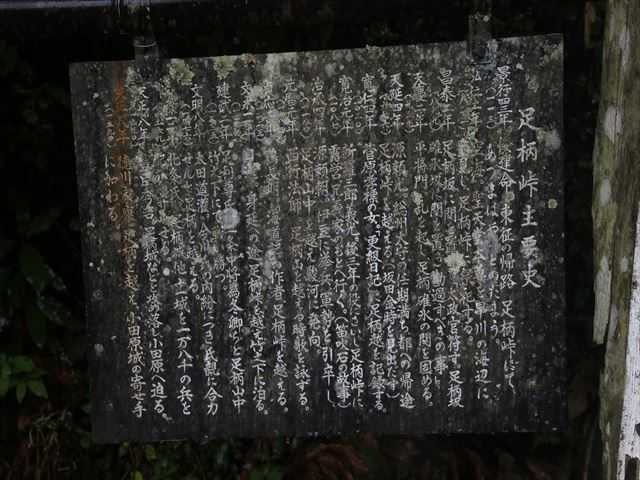

足柄峠主要史

景行43年(113) 倭建命。東征の帰路 足柄峠にて「あづまはや」とのたまう。

弘仁2年 (811) 空海。聖天堂本尊を早川の海辺に発見し、足柄峠に祭祀する。

昌奏2年 (899) 足柄坂に関を置き「太政官符す。足柄坂、碓氷坂に関を置き勘過すべきの事」。

天慶2年 (939) 平将門。乱を起し、足柄、碓氷の関を固める。

天延4年 (976) 源頼光。総州大守の任期満ち都への帰途足柄峠を越える(坂田金時を見出だす)。

寛仁4年(1020) 菅原孝標の女。「更級日記」に足柄越を記録する。

寛治元年(1087) 新羅三郎義光。後三年の役にさいし足柄峠に露営、兄義家のもとへ行く。

治承4年(1180) 源頼朝。伊豆に挙兵、軍勢を引率し足柄山中を越え駿河に発向。

元暦元年(1184) 西行法師。足柄山を越える時歌を詠ずる。

貞応2年(1223) 鴨長明。「海道記」の作者、足柄峠を越える。

文永2年(1265) 日蓮。身延への途、足柄峠を越え竹之下に泊る。

建武2年(1335) 足利尊氏。一条中将為冬卿らと足柄山中竹之下にて戦い勝つ。

永禄12年(1569) 北条氏。足柄城他十一城を一万八千の兵を配分守らせる。

天正8年(1580) 豊臣秀吉。足柄城などを攻め落し小田原へ迫る。

天正18年(1590) 徳川家康。足柄を越え、小田原城の寄せ手に加わる。

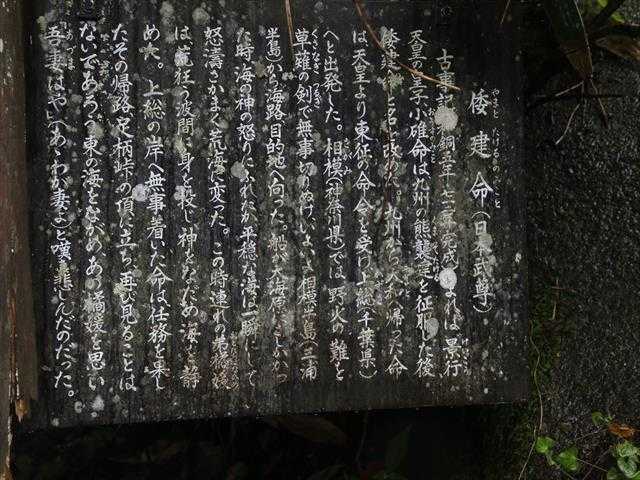

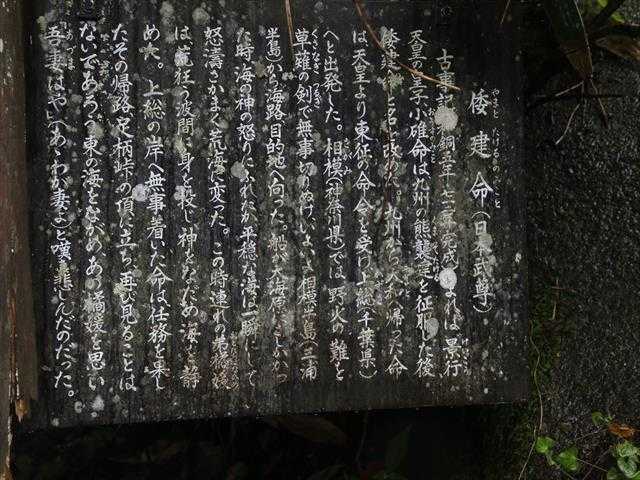

倭建命(日本武尊)

古事記(和銅5年・712年完成)によれば、景行天皇の皇子、小碓命は、九州の熊襲健を征服した

後倭建命と名を改めた。九州から大和へ帰った命は、天皇より東征の命令を受け上総(千葉県)

へと出発した。相模(神奈川県)では、野火の難を草薙の剣で無事切りぬけ、いよいよ相模半島

(三浦半島)から海路、目的地へ向った。船が大海原にさしかかった時、海の神の怒りにふれた

が平穏な海は一瞬にして怒濤さかまく荒海に変った。この時連れの弟橘媛は、荒狂う波間に身

を投じ、神をなだめ海を静めた。上総の岸へ無事着いた命は、任務を果したその帰路、足柄峠

の頂に立ち、再び見ることはないであろう東の海をながめ、あの橘媛を思い「吾妻はや」(あゝ

わが妻よ)と嘆き悲しんだのだった。

足柄之関跡

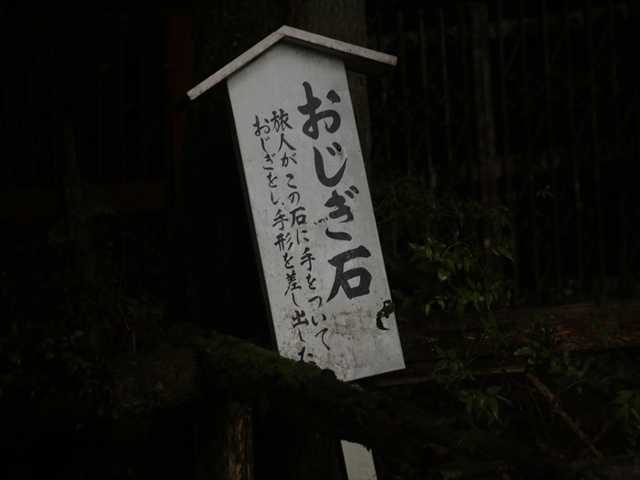

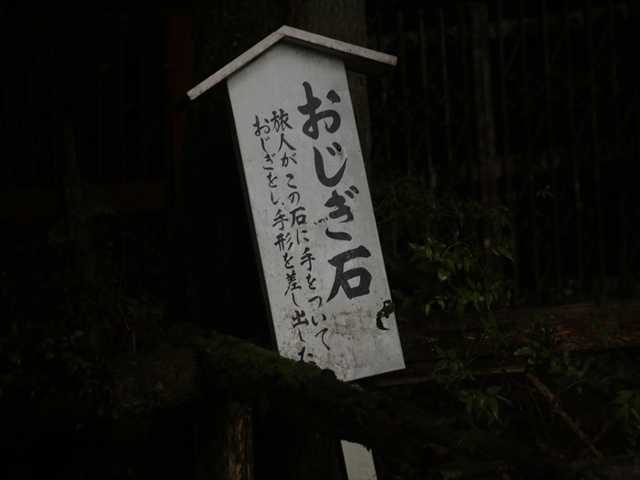

おじぎ石

おじぎ石

旅人がこの石に手をついておじぎをし、手形を差し出した

足柄之関跡

古代の足柄の関

足柄の関は昌奏2年(899)、足柄坂に出没する強盗団、僦馬の党を取り締まるために設けられた。

関の通行には相模国の国司の発行する過所(通行手形)が必要だった。関の設置された場所や規模

関の停廃の時期などは分かっていない。

「源平盛衰記」に治承4年(1180)のこととして、土屋宗遠が甲斐に越える時「見レハ峠ニ仮屋打

テ、(中略)夜半ノ事ナレハ、関守睡テ驚カス」と見える。また、鎌倉時代の歌人飛鳥井雅経が、

「とまるべき せきやはうちもあらはにて 嵐ははげしあしがらの山」(「明日香井和歌集」)と

詠んでいることから、源平の動乱の時代に、足柄峠に臨時の関が設けられ、鎌倉時代初期にはそ

の残骸が残っていたことがわかる。

峠付近の路傍から採取された四千年前の縄文土器片が語るように、この峠道の歴史は古く、鎌倉

時代に箱根道が開かれるまでは官道・公道として利用され、東海道最大の難所として有名であっ

た。また、歌枕として関・峠ともに、多くの歌に詠まれている

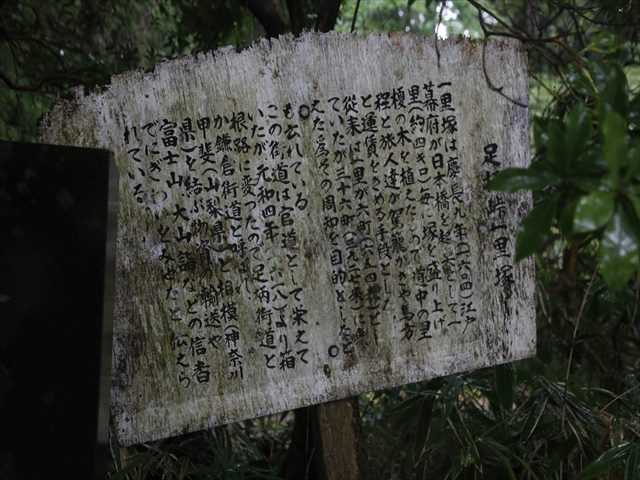

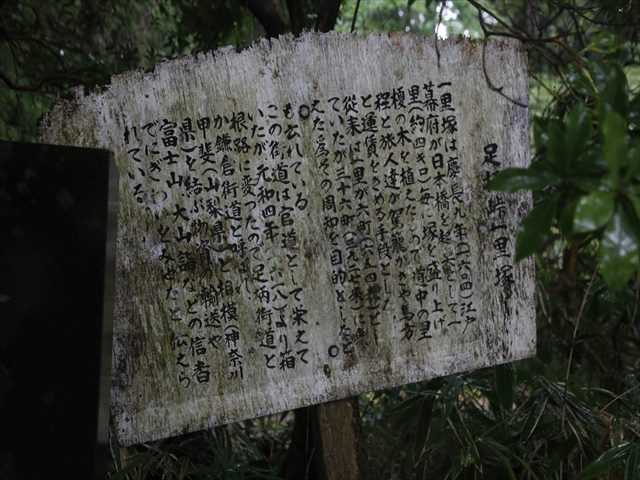

足柄峠一里塚

足柄峠一里塚

一里塚は慶長9年(1604)江戸幕府が日本橋を起点として一里(約四キロ)毎に塚を盛り上げ榎の木

を植えたもので道中の里程と旅人達が駕籠かきや馬方と運賃を決める手段とした。

従来は一里が六町(654米)としていたが三十六町(3927米)に変えた為その周知を目的としたとも

云れている。

この街道は官道として栄えていたが、元和4年(1618)より箱根路に変ったので足柄街道とか鎌倉

街道と呼ばれ、甲斐(山梨県)と相模(神奈川県)を結ぶ物資の輸送や富士山、大山詣などの信者で

にぎわいをみせたと伝えられている。

足柄山聖天堂

聖天堂は、日本三大聖天尊のひとつ足柄聖天で、本尊は弘法大師が自筆の「足柄峠」の額と共

に奉納したといわれる大聖歓喜双身天(石像1.8m)をまつり、ご利益は、一家和合、商売繁盛、

縁結び、厄除で、毎年4月20日の大祭には多くの観光客でにぎわう。

足柄山聖天堂前に「クマにまたがった金太郎」の石像

足柄山聖天堂の境内に建つ「足柄山聖天堂 電氣電話開通 記念碑」

苔むした石祠

足柄山聖天堂は屋根を修復中

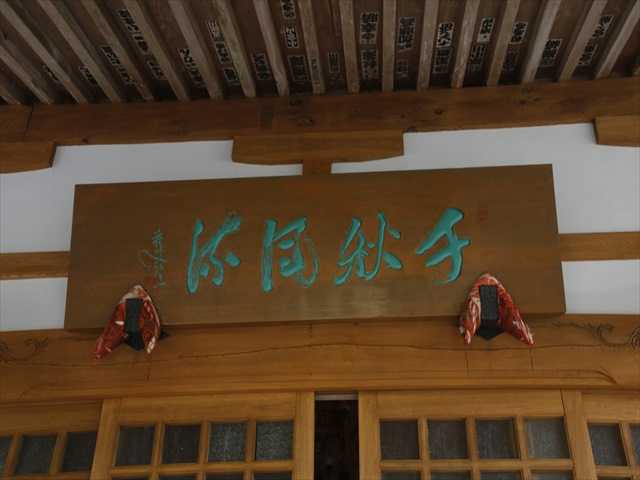

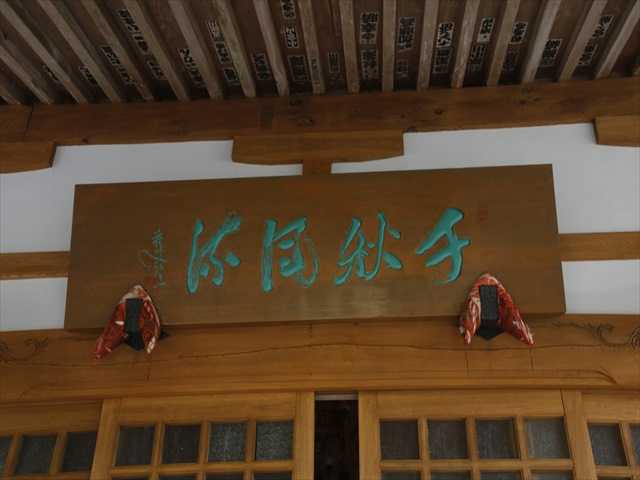

本堂の扁額「〇秋○○」

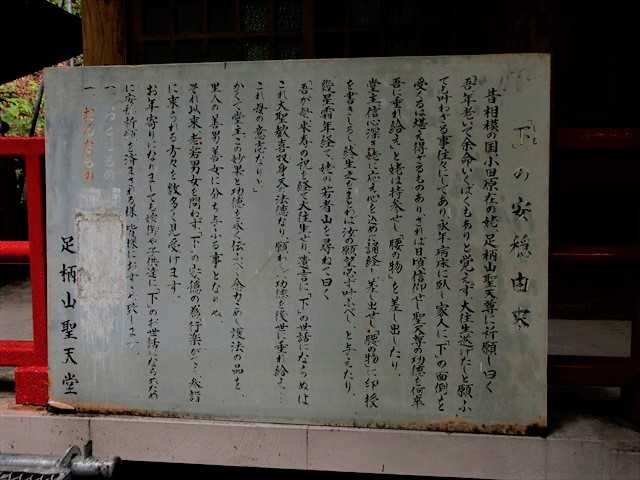

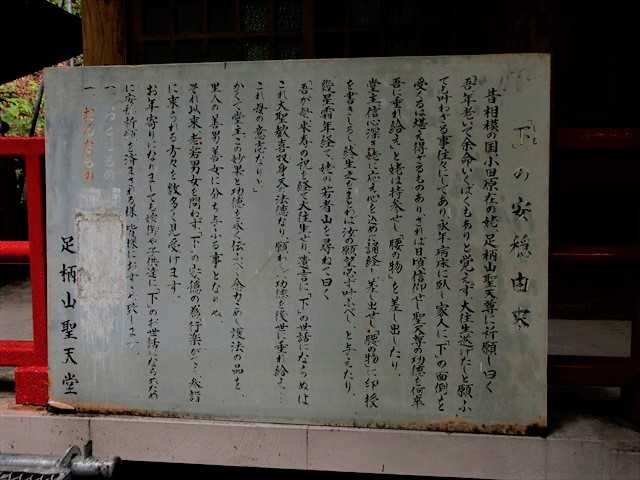

「下(しも)」の安穏由来

昔相模の国、小田原在の姥、足柄山聖天尊に祈願し曰く 「吾、年老いて余命いくばくもあり

と覚えず、大往生遂げたしと願ふても叶ねざる事往々にしてあり、永年病床に臥し家人に「下」

の面倒を愛くるは堪え得ざるものあり、されば日頃信仰せし聖天尊の功徳を何卒吾に垂れ給え」

と姥は持参せし「腰の物」を差し出したり。

堂主、信心深き姥に応え心を込めて誦経し、差し出せし「腰の物」に印授を書きしるし、終生之

をまとわば汝の願望必ず叶ふべし、と与えたり、幾星霜年経て、姥の若者山を尋ねて曰く

「吾が母、米寿の祝を経て大往生せり、遺言に「下」の世話にならぬはこれ大聖歓喜双身天の法

徳なり、願わくば功徳を後世に垂れ給え・・・これ母の意志なりと」

かくて堂主、この妙果と功徳を永く伝ふべく念力こめし護法の品を、里人の美男善女に分ち与ふ

る事となりぬ。それ以来、老若男女を問わず「下」の安穏の為、行楽がてら参詣に来られる方々

を数多く見受けます。

お年寄りになりましても嫁御や子供達に「下」のお世話にならぬために安穏祈願を済まされる様、

皆様におすゝ

一、おとこもの

一、おんなもの

足柄山聖天堂

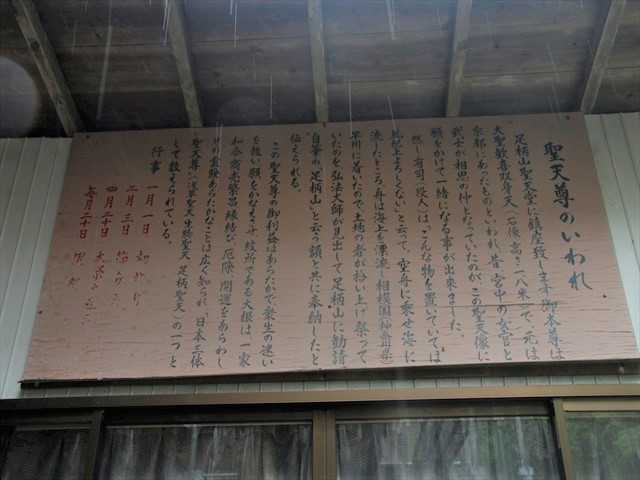

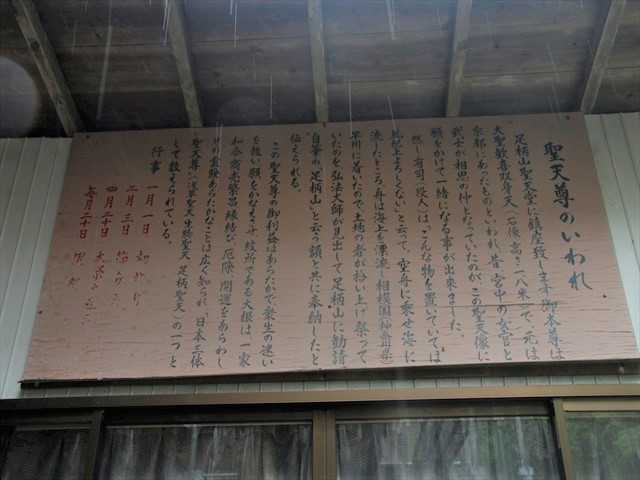

聖天尊のいわれ

足柄山聖天堂に鎮座致します御本尊は大聖歓喜双身天(石像 高さ1.8米)で、元は京都にあったも

のといわれ、昔、宮中の女官と武士が相思の仲となっていたのが、この聖天像に願をかけて一緒

になる事が出来ました。

然し有司(役人)は「こんな物を置いていては風紀上よろしくない」と云って、空舟に乗せ海に流

したところ、舟は海上を漂流し相模国(神奈川県)早川に着いたので、土地の者が拾い上げ祭って

いたのを、弘法大師が見出して足柄山に勧請自筆の「足柄山」と云う額と共に奉納したと伝えら

れる。

この聖天尊の御利益はあらたかで、衆生の迷いを救い願をかなえさせ、紋所である大根は、一家

和合、商売繁昌、縁結び、厄除、開運をあらわしその霊験あらたかなことは広く知られ「日本三

体聖天尊」(浅草聖天、生駒聖天、足柄聖天)の一つとして数えられている。

行事 一月一日 初詣り

二月三日 節分祭

四月二十日 大祭

毎月二十日 例祭

本堂前に聳える「御神木」

御神木縁起

當山御神木と・・・・・・・・・(判読できず)

平成十二年新春吉日

足柄山聖天堂世話人

御神木の上で咲くヤマユリ

ズームアップ

足柄山聖天堂前から、県道78号線(御殿場大井線)の南足柄への下り

9:54

県道78号線(御殿場大井線)沿いに「足柄城址」の石碑。

階段を上れば史跡があるのであろうが雨足が強いので今回はスルー

足柄峠

足柄峠は、標高759米の箱根外輪山から派生する尾根上に位置し、静岡県小山町と神奈川県南

足柄市との境にあり、古くから官道として防人や旅人の往来も盛んであった。また軍事的にも

重要な場所であったため、多くの史跡や遺跡、石仏、文学碑等が残され、その上旅情豊かな風

景は、訪れた人達の心を離さない。

一、足柄の関

一、足柄城址

一、笛吹塚

一、聖天堂

一、万葉公園

一、万葉集から

足柄の御坂に立して 袖振らば 家なる妹は 清に見もかも

一、その他の遺跡、句碑など

足柄峠

この先を下ると100メートル程で「足柄山聖天堂」

周辺の観光案内

新羅三郎義光吹笙之石

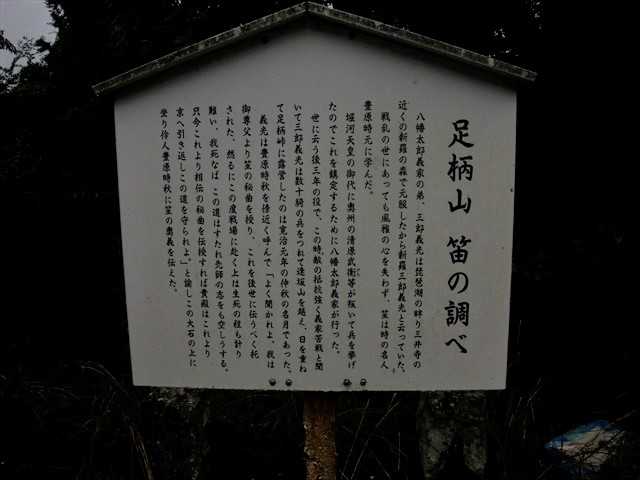

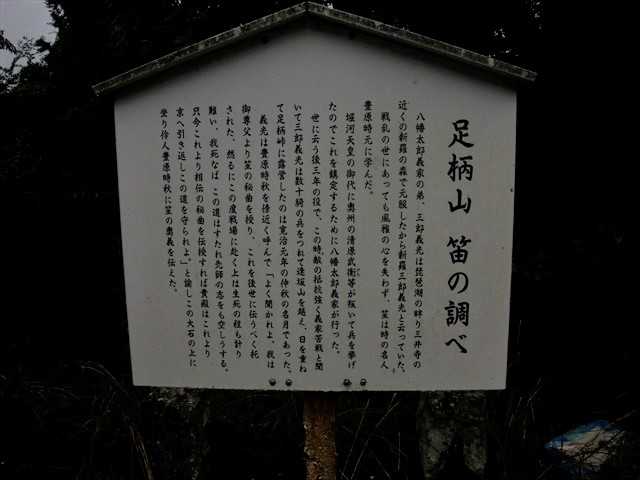

足柄山 笛の調べ

八幡太郎義家の弟、三郎義光は琵琶湖の畔り三井寺の近くの新羅の森で元服したから新羅三郎

義光と云っていた。戦乱の世にあっても風雅の心を失わず、笙(しょう)は時の名人豊原時元に

学んだ。

堀河天皇の御代に奥州の清原武衡等が叛いて兵を挙げたのでこれを鎮定するために八幡太郎義

家が行った。

世に云う後三年の役で、この時敵の抵抗強く義家苦戦と聞いて三郎義光は数十騎の兵をつれて

逢坂山を越え、日を重ねて足柄峠に露営したのは寛治元年の仲秋の名月であった。

義光は豊原時秋を傍近く呼んで「よく聞かれよ、我は御尊父より笙の秘曲を授り、これを後世

に伝うべく托された、然るにこの度戦場に赴く上は生死の程も計り難い、我死なば、この道は

すたれ先師の志をも空しうする。只今これより相伝の秘曲を伝授すれば貴殿はこれより京へ引

き返しこの道を守られよ。」と諭しこの大石の上に坐り伶人豊原時秋に笙の奥義を伝えた。

雨の県道365号線(金太郎富士見ライン)を下る

カーナビ

10:06

県道365号線(金太郎富士見ライン)を下り「誓いの丘公園」

所在地:静岡県駿東郡小山町竹之下3660-59

令和2年11月1日に改修工事が終了、新国立競技場を設計した「隈研吾建築都市設計事務所」に

よる「番傘屋根東屋」が新しい見どころだと。

天気がよければ富士山が正面に見える。目前に迫る富士山を前にして立つと、富士山に向かって

思わず叫びたくなる雰囲気から『誓いの丘』と名付けられました。富士山眺望日本一を誇るこの

地『誓いの丘』に設置されている誓いのモニュメントに鍵をかけ、誓いの鐘を鳴らすと幸せが訪

れると言われています

誓いの鐘

左側のハートのオブジェに南京錠をかけ愛を誓いあうと

誓いの鐘

2002年11月3日 設立

後方に富士山が控えダイヤモンド富士に

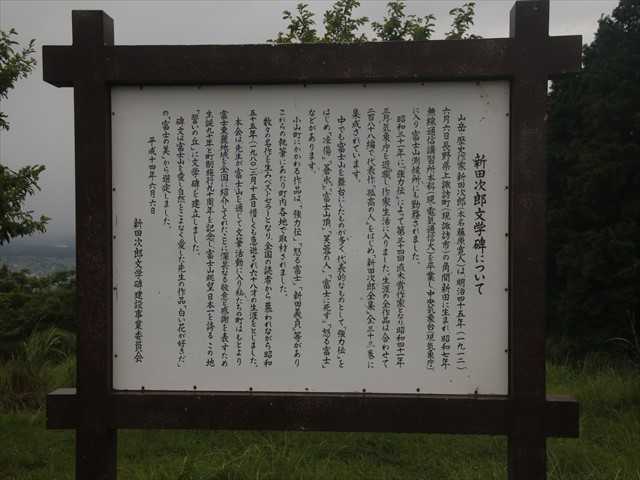

新田次郎文学碑について

山岳・歴史作家新田次郎(本名藤原寛人)は、明治45年(1912)6月6日長野県上諏訪町(現・諏訪市)

の角間新田に生まれ、昭和7年無線通信講習所本科(現・電気通信大)を卒業し、中央気象台(現・気

象庁)に入り富士山測候所にも勤務されました。

昭和31年に「強力伝」によって第34回直木賞作家となり昭和41年3月気象庁を退職し、作家生活

に入りました。生涯の全作品は合わせて288編で、代表作「孤髙の人」をはじめ「新田次郎全集」

全33巻に集成されています。

中でも富士山を舞台にしたものが多く、代表的なものとして「強力伝」をはじめ「凍傷」「蒼氷」

「富士山頂」「芙蓉の人」「富士に死す」「怒る富士」などがあります。

小山町にかかわる作品は「強力伝」「怒る富士」「新田義貞」等がありこれらの執筆にあたり町

内各地で取材されました。

数々の名作を生みベストセラーとなり、全国の読者から慕われながら昭和55年2月15日惜しくも

急逝され68才の生涯をとじました。本会は、先生が富士山を通じて文筆活動に入り私たちの町は

もとより富士東麓地域を全国に紹介してくれたことに深甚なる敬意と感謝を表すため生誕90年と

町制施工90周年を記念し、富士山眺望日本一を誇るこの地「誓いの丘」に文学碑を建立しました。

碑文は、富士山を愛し自然をこよなく愛した先生の作品「白い花が好きだ」の「富士の美」から

選定しました。

平成14年6月6日 新田次郎文学碑建設事業委員会

新田次郎氏の碑文。

「恋をしている 若者たちの眼に映る富士山は バラ色に輝いて見えるであろう」

御殿場市街地を見下ろす

左奥には愛宕山、手前に御殿場市街地。

天気がよければ、駿河湾、富士山が眺望できるビューポイント。

4月と8月には富士山頂に夕日が沈む「ダイヤモンド富士」を楽しむことができるので、天気が良

い時に再度訪れたいものです

番傘屋根東屋、左側は有料のトイレ

10:20

誓いの丘公園から県道365号線(金太郎富士見ライン)を下り、県道149号線と合流。

ここを左折して、御殿場へ

合流地点には多くの石碑群、

「足柄峠入口」、後方の高架は東名高速道路

ズームアップ

右は県道365号線(金太郎富士見ライン)の足柄峠

下を、県道149号線に平行してJR御殿場線が走る

— 続く ー

7月27日(火) 9:40

雨の県道78号線(御殿場大井線)を上り、足柄峠へ。

ここ足柄峠は、奈良・平安の時代には東国と西国とを結ぶ官道(足柄道)であり、東海道の交通

の要所でもありました。当時、東国から西日本の防備のために赴いた防人が、足柄山や足柄地

方を詠んだ歌が万葉集の中に多いことでも知られています。また、峠の足柄城址から見る富士

山は、長い尾をひく裾野から雪をかぶった頂上まで手に取るように大きく壮大です

足柄城址遊歩道案内図

足柄城は、後北条氏によって築城された戦国時代の出城です。

(西暦1590年)豊臣秀吉の小田原攻め後廃城となりました

足柄峠

標高759米 静岡県小山町

足柄峠主要史

景行43年(113) 倭建命。東征の帰路 足柄峠にて「あづまはや」とのたまう。

弘仁2年 (811) 空海。聖天堂本尊を早川の海辺に発見し、足柄峠に祭祀する。

昌奏2年 (899) 足柄坂に関を置き「太政官符す。足柄坂、碓氷坂に関を置き勘過すべきの事」。

天慶2年 (939) 平将門。乱を起し、足柄、碓氷の関を固める。

天延4年 (976) 源頼光。総州大守の任期満ち都への帰途足柄峠を越える(坂田金時を見出だす)。

寛仁4年(1020) 菅原孝標の女。「更級日記」に足柄越を記録する。

寛治元年(1087) 新羅三郎義光。後三年の役にさいし足柄峠に露営、兄義家のもとへ行く。

治承4年(1180) 源頼朝。伊豆に挙兵、軍勢を引率し足柄山中を越え駿河に発向。

元暦元年(1184) 西行法師。足柄山を越える時歌を詠ずる。

貞応2年(1223) 鴨長明。「海道記」の作者、足柄峠を越える。

文永2年(1265) 日蓮。身延への途、足柄峠を越え竹之下に泊る。

建武2年(1335) 足利尊氏。一条中将為冬卿らと足柄山中竹之下にて戦い勝つ。

永禄12年(1569) 北条氏。足柄城他十一城を一万八千の兵を配分守らせる。

天正8年(1580) 豊臣秀吉。足柄城などを攻め落し小田原へ迫る。

天正18年(1590) 徳川家康。足柄を越え、小田原城の寄せ手に加わる。

倭建命(日本武尊)

古事記(和銅5年・712年完成)によれば、景行天皇の皇子、小碓命は、九州の熊襲健を征服した

後倭建命と名を改めた。九州から大和へ帰った命は、天皇より東征の命令を受け上総(千葉県)

へと出発した。相模(神奈川県)では、野火の難を草薙の剣で無事切りぬけ、いよいよ相模半島

(三浦半島)から海路、目的地へ向った。船が大海原にさしかかった時、海の神の怒りにふれた

が平穏な海は一瞬にして怒濤さかまく荒海に変った。この時連れの弟橘媛は、荒狂う波間に身

を投じ、神をなだめ海を静めた。上総の岸へ無事着いた命は、任務を果したその帰路、足柄峠

の頂に立ち、再び見ることはないであろう東の海をながめ、あの橘媛を思い「吾妻はや」(あゝ

わが妻よ)と嘆き悲しんだのだった。

足柄之関跡

おじぎ石

おじぎ石

旅人がこの石に手をついておじぎをし、手形を差し出した

足柄之関跡

古代の足柄の関

足柄の関は昌奏2年(899)、足柄坂に出没する強盗団、僦馬の党を取り締まるために設けられた。

関の通行には相模国の国司の発行する過所(通行手形)が必要だった。関の設置された場所や規模

関の停廃の時期などは分かっていない。

「源平盛衰記」に治承4年(1180)のこととして、土屋宗遠が甲斐に越える時「見レハ峠ニ仮屋打

テ、(中略)夜半ノ事ナレハ、関守睡テ驚カス」と見える。また、鎌倉時代の歌人飛鳥井雅経が、

「とまるべき せきやはうちもあらはにて 嵐ははげしあしがらの山」(「明日香井和歌集」)と

詠んでいることから、源平の動乱の時代に、足柄峠に臨時の関が設けられ、鎌倉時代初期にはそ

の残骸が残っていたことがわかる。

峠付近の路傍から採取された四千年前の縄文土器片が語るように、この峠道の歴史は古く、鎌倉

時代に箱根道が開かれるまでは官道・公道として利用され、東海道最大の難所として有名であっ

た。また、歌枕として関・峠ともに、多くの歌に詠まれている

足柄峠一里塚

足柄峠一里塚

一里塚は慶長9年(1604)江戸幕府が日本橋を起点として一里(約四キロ)毎に塚を盛り上げ榎の木

を植えたもので道中の里程と旅人達が駕籠かきや馬方と運賃を決める手段とした。

従来は一里が六町(654米)としていたが三十六町(3927米)に変えた為その周知を目的としたとも

云れている。

この街道は官道として栄えていたが、元和4年(1618)より箱根路に変ったので足柄街道とか鎌倉

街道と呼ばれ、甲斐(山梨県)と相模(神奈川県)を結ぶ物資の輸送や富士山、大山詣などの信者で

にぎわいをみせたと伝えられている。

足柄山聖天堂

聖天堂は、日本三大聖天尊のひとつ足柄聖天で、本尊は弘法大師が自筆の「足柄峠」の額と共

に奉納したといわれる大聖歓喜双身天(石像1.8m)をまつり、ご利益は、一家和合、商売繁盛、

縁結び、厄除で、毎年4月20日の大祭には多くの観光客でにぎわう。

足柄山聖天堂前に「クマにまたがった金太郎」の石像

足柄山聖天堂の境内に建つ「足柄山聖天堂 電氣電話開通 記念碑」

苔むした石祠

足柄山聖天堂は屋根を修復中

本堂の扁額「〇秋○○」

「下(しも)」の安穏由来

昔相模の国、小田原在の姥、足柄山聖天尊に祈願し曰く 「吾、年老いて余命いくばくもあり

と覚えず、大往生遂げたしと願ふても叶ねざる事往々にしてあり、永年病床に臥し家人に「下」

の面倒を愛くるは堪え得ざるものあり、されば日頃信仰せし聖天尊の功徳を何卒吾に垂れ給え」

と姥は持参せし「腰の物」を差し出したり。

堂主、信心深き姥に応え心を込めて誦経し、差し出せし「腰の物」に印授を書きしるし、終生之

をまとわば汝の願望必ず叶ふべし、と与えたり、幾星霜年経て、姥の若者山を尋ねて曰く

「吾が母、米寿の祝を経て大往生せり、遺言に「下」の世話にならぬはこれ大聖歓喜双身天の法

徳なり、願わくば功徳を後世に垂れ給え・・・これ母の意志なりと」

かくて堂主、この妙果と功徳を永く伝ふべく念力こめし護法の品を、里人の美男善女に分ち与ふ

る事となりぬ。それ以来、老若男女を問わず「下」の安穏の為、行楽がてら参詣に来られる方々

を数多く見受けます。

お年寄りになりましても嫁御や子供達に「下」のお世話にならぬために安穏祈願を済まされる様、

皆様におすゝ

一、おとこもの

一、おんなもの

足柄山聖天堂

聖天尊のいわれ

足柄山聖天堂に鎮座致します御本尊は大聖歓喜双身天(石像 高さ1.8米)で、元は京都にあったも

のといわれ、昔、宮中の女官と武士が相思の仲となっていたのが、この聖天像に願をかけて一緒

になる事が出来ました。

然し有司(役人)は「こんな物を置いていては風紀上よろしくない」と云って、空舟に乗せ海に流

したところ、舟は海上を漂流し相模国(神奈川県)早川に着いたので、土地の者が拾い上げ祭って

いたのを、弘法大師が見出して足柄山に勧請自筆の「足柄山」と云う額と共に奉納したと伝えら

れる。

この聖天尊の御利益はあらたかで、衆生の迷いを救い願をかなえさせ、紋所である大根は、一家

和合、商売繁昌、縁結び、厄除、開運をあらわしその霊験あらたかなことは広く知られ「日本三

体聖天尊」(浅草聖天、生駒聖天、足柄聖天)の一つとして数えられている。

行事 一月一日 初詣り

二月三日 節分祭

四月二十日 大祭

毎月二十日 例祭

本堂前に聳える「御神木」

御神木縁起

當山御神木と・・・・・・・・・(判読できず)

平成十二年新春吉日

足柄山聖天堂世話人

御神木の上で咲くヤマユリ

ズームアップ

足柄山聖天堂前から、県道78号線(御殿場大井線)の南足柄への下り

9:54

県道78号線(御殿場大井線)沿いに「足柄城址」の石碑。

階段を上れば史跡があるのであろうが雨足が強いので今回はスルー

足柄峠

足柄峠は、標高759米の箱根外輪山から派生する尾根上に位置し、静岡県小山町と神奈川県南

足柄市との境にあり、古くから官道として防人や旅人の往来も盛んであった。また軍事的にも

重要な場所であったため、多くの史跡や遺跡、石仏、文学碑等が残され、その上旅情豊かな風

景は、訪れた人達の心を離さない。

一、足柄の関

一、足柄城址

一、笛吹塚

一、聖天堂

一、万葉公園

一、万葉集から

足柄の御坂に立して 袖振らば 家なる妹は 清に見もかも

一、その他の遺跡、句碑など

足柄峠

この先を下ると100メートル程で「足柄山聖天堂」

周辺の観光案内

新羅三郎義光吹笙之石

足柄山 笛の調べ

八幡太郎義家の弟、三郎義光は琵琶湖の畔り三井寺の近くの新羅の森で元服したから新羅三郎

義光と云っていた。戦乱の世にあっても風雅の心を失わず、笙(しょう)は時の名人豊原時元に

学んだ。

堀河天皇の御代に奥州の清原武衡等が叛いて兵を挙げたのでこれを鎮定するために八幡太郎義

家が行った。

世に云う後三年の役で、この時敵の抵抗強く義家苦戦と聞いて三郎義光は数十騎の兵をつれて

逢坂山を越え、日を重ねて足柄峠に露営したのは寛治元年の仲秋の名月であった。

義光は豊原時秋を傍近く呼んで「よく聞かれよ、我は御尊父より笙の秘曲を授り、これを後世

に伝うべく托された、然るにこの度戦場に赴く上は生死の程も計り難い、我死なば、この道は

すたれ先師の志をも空しうする。只今これより相伝の秘曲を伝授すれば貴殿はこれより京へ引

き返しこの道を守られよ。」と諭しこの大石の上に坐り伶人豊原時秋に笙の奥義を伝えた。

雨の県道365号線(金太郎富士見ライン)を下る

カーナビ

10:06

県道365号線(金太郎富士見ライン)を下り「誓いの丘公園」

所在地:静岡県駿東郡小山町竹之下3660-59

令和2年11月1日に改修工事が終了、新国立競技場を設計した「隈研吾建築都市設計事務所」に

よる「番傘屋根東屋」が新しい見どころだと。

天気がよければ富士山が正面に見える。目前に迫る富士山を前にして立つと、富士山に向かって

思わず叫びたくなる雰囲気から『誓いの丘』と名付けられました。富士山眺望日本一を誇るこの

地『誓いの丘』に設置されている誓いのモニュメントに鍵をかけ、誓いの鐘を鳴らすと幸せが訪

れると言われています

誓いの鐘

左側のハートのオブジェに南京錠をかけ愛を誓いあうと

誓いの鐘

2002年11月3日 設立

後方に富士山が控えダイヤモンド富士に

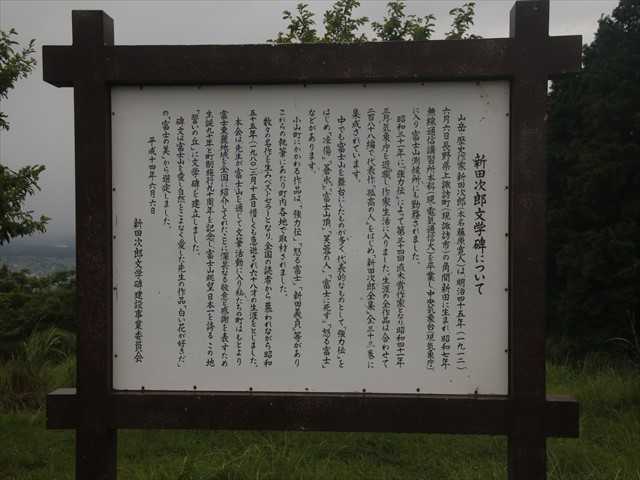

新田次郎文学碑について

山岳・歴史作家新田次郎(本名藤原寛人)は、明治45年(1912)6月6日長野県上諏訪町(現・諏訪市)

の角間新田に生まれ、昭和7年無線通信講習所本科(現・電気通信大)を卒業し、中央気象台(現・気

象庁)に入り富士山測候所にも勤務されました。

昭和31年に「強力伝」によって第34回直木賞作家となり昭和41年3月気象庁を退職し、作家生活

に入りました。生涯の全作品は合わせて288編で、代表作「孤髙の人」をはじめ「新田次郎全集」

全33巻に集成されています。

中でも富士山を舞台にしたものが多く、代表的なものとして「強力伝」をはじめ「凍傷」「蒼氷」

「富士山頂」「芙蓉の人」「富士に死す」「怒る富士」などがあります。

小山町にかかわる作品は「強力伝」「怒る富士」「新田義貞」等がありこれらの執筆にあたり町

内各地で取材されました。

数々の名作を生みベストセラーとなり、全国の読者から慕われながら昭和55年2月15日惜しくも

急逝され68才の生涯をとじました。本会は、先生が富士山を通じて文筆活動に入り私たちの町は

もとより富士東麓地域を全国に紹介してくれたことに深甚なる敬意と感謝を表すため生誕90年と

町制施工90周年を記念し、富士山眺望日本一を誇るこの地「誓いの丘」に文学碑を建立しました。

碑文は、富士山を愛し自然をこよなく愛した先生の作品「白い花が好きだ」の「富士の美」から

選定しました。

平成14年6月6日 新田次郎文学碑建設事業委員会

新田次郎氏の碑文。

「恋をしている 若者たちの眼に映る富士山は バラ色に輝いて見えるであろう」

御殿場市街地を見下ろす

左奥には愛宕山、手前に御殿場市街地。

天気がよければ、駿河湾、富士山が眺望できるビューポイント。

4月と8月には富士山頂に夕日が沈む「ダイヤモンド富士」を楽しむことができるので、天気が良

い時に再度訪れたいものです

番傘屋根東屋、左側は有料のトイレ

10:20

誓いの丘公園から県道365号線(金太郎富士見ライン)を下り、県道149号線と合流。

ここを左折して、御殿場へ

合流地点には多くの石碑群、

「足柄峠入口」、後方の高架は東名高速道路

ズームアップ

右は県道365号線(金太郎富士見ライン)の足柄峠

下を、県道149号線に平行してJR御殿場線が走る

— 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ヒロ散歩] カテゴリの最新記事

-

藤沢市境川の鷹匠橋から大清水橋間のアジ… 2024.06.11

-

テレビ効果による ”肉の老舗 香川屋分店” … 2024.06.10

-

日本100名城山中城のツツジー7、山中城跡… 2024.05.28

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.